Автор текста: Ill-Advised

Оригинал статьи на английском языке (части 1, 2, 3).

В отличии от крупной статьи про теологию Фичино, здесь автор разбил обзор на три части, но мы объединили их в одну.

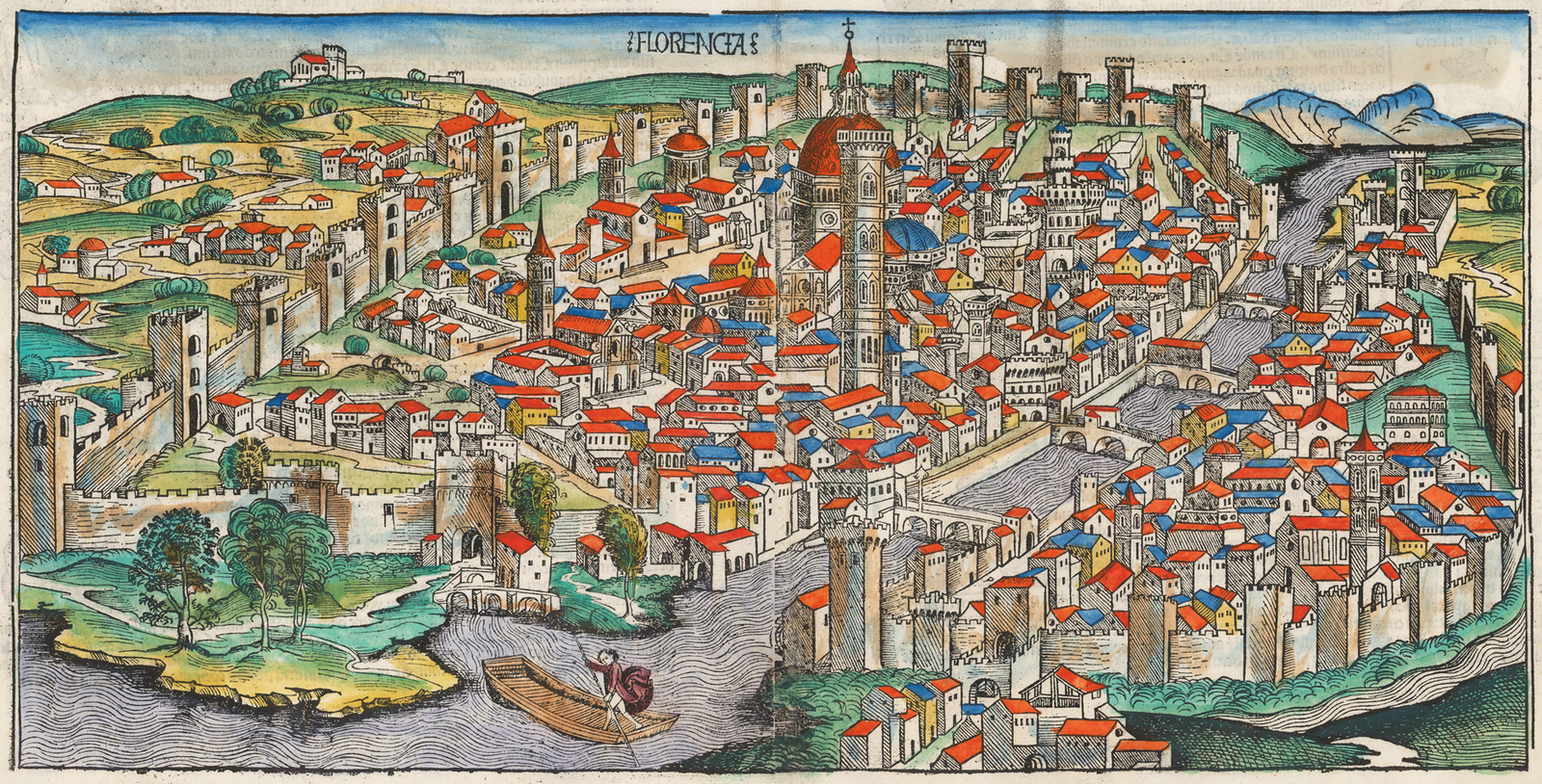

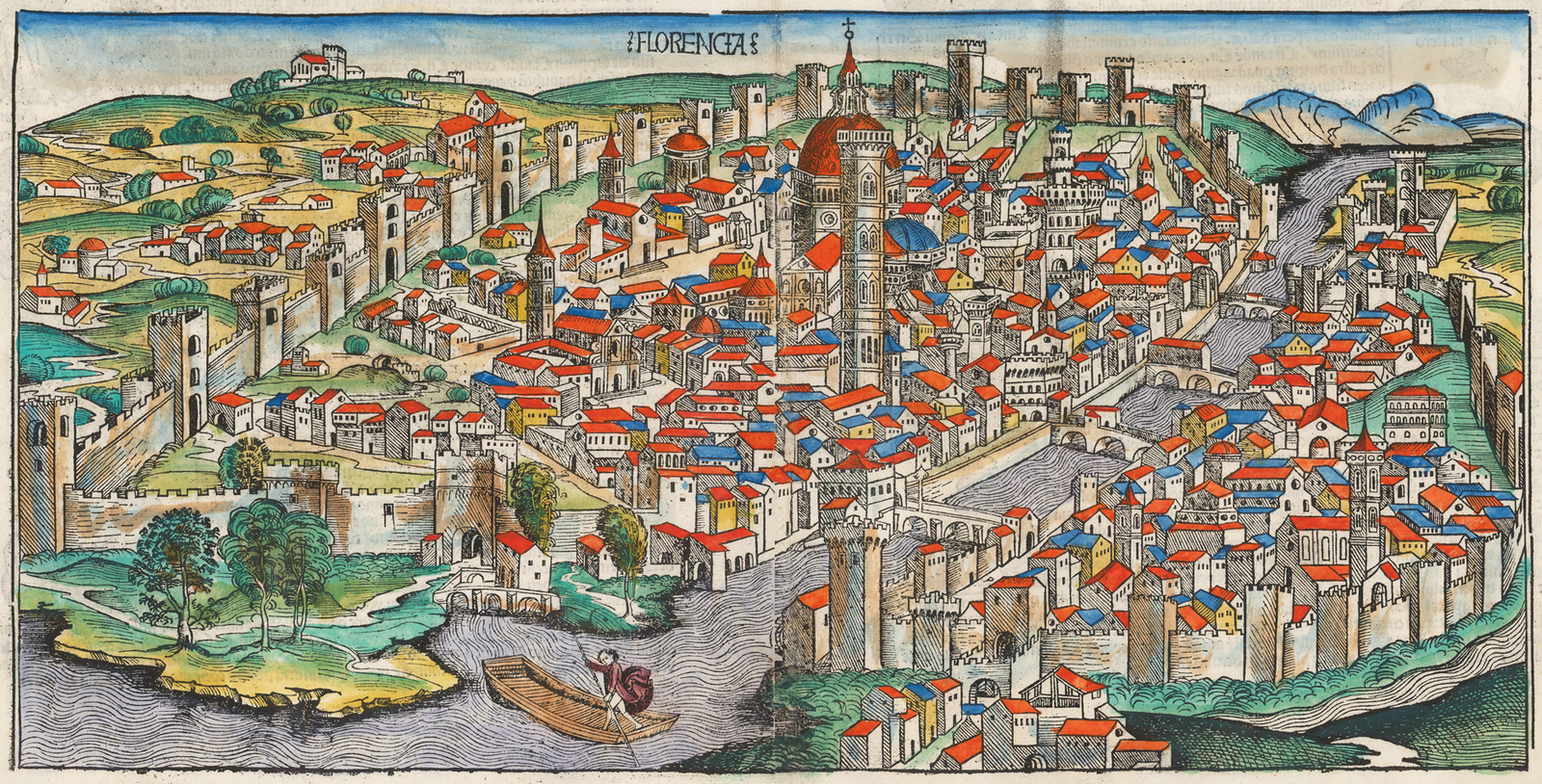

Для обзора использовались следующие три тома книги Леонардо Бруни: «История флорентийского народа» (ок. 1430х годов).

Том 1: Книги I–IV. Библиотека I Tatti Renaissance, том 3. Издательство Гарвардского университета, 2001.

0674005066. xxiv + 520 стр.

Том 2: Книги V–VIII. Библиотека I Tatti Renaissance, том 16. Издательство Гарвардского университета, 2001.

0674010663. xii + 584 стр.

Том 3: Книги IX–XII. Мемуары. Библиотека I Tatti Renaissance, том 27. Издательство Гарвардского университета, 2007. 0674016823. xxv + 477 стр.

Остальные авторские статьи-обзоры можно прочитать здесь

I Tatti Renaissance Library. Том 3 (2001)

Книга I

Для меня первая книга была самой интересной частью этого тома; она посвящена истории Флоренции в древности и в раннем Средневековье. Хотя Бруни утверждает, что город был основан лишь во времена Суллы, который выделил эту местность своим ветеранам для поселения, регион ранее был обитаем этрусками, и Бруни, похоже, весьма расположен к этрускам — значительная часть первой книги говорит именно о них, об их репутации людей учёных («Ливий говорит, что у него есть источники, свидетельствующие о том, что римские мальчики, до того периода, когда им начали преподавать греческую литературу, обычно обучались литературе этрусской», 1.20), об их борьбе с Римом и т. д. В отличие от многих авторов Возрождения, которые питали явную симпатию к Римской империи, Бруни, кажется, предпочитал республику:

«Если вспомнить дикость Тиберия […], неистовство Калигулы, безумие Клавдия и преступления Нерона с его безумным наслаждением огнем и мечом; если добавить Вителлия, Каракаллу, Гелиогабала, Максимина и прочих чудовищ их рода, ужаснувших весь мир, то нельзя отрицать, что Римская империя начала рушиться с того момента, как злополучное имя Цезаря стало нависать над городом» (1.38).

А далее, в том же абзаце, перечисляя преступления императоров ещё подробнее: «Калигула, преемник Тиберия, перебил почти всех!» :))) «Нерон […] устроил такую резню среди патрициев […], что когда он умер, ремесленники начали опасаться за свои жизни», ибо видели, что «торговцы — всё, что у него осталось, на ком он мог бы излить свой гнев и ярость» (там же). Я, безусловно, рад наконец увидеть, как кто-то разделяет моё мнение о том, что переход от республики к империи был катастрофой для Рима. Читая Гиббона и его историю упадка Рима, я, напротив, был поражён тем, что империя вообще продержалась так долго, учитывая убогие качества большинства её правителей.

Как бы то ни было, после этих первых страниц об этрусках Бруни фактически перескакивает через почти весь период Римской империи и быстро переходит к поздней античности, когда эта область подверглась нашествию множества «варварских» племён: гуннов, готов, вандалов, лангобардов, франков. Затем он вновь пропускает несколько столетий и заканчивает книгу смертью императора Фридриха в 1250 году. Как я уже писал в одном из предыдущих постов, одна из вещей, которая меня часто раздражает в произведениях итальянских авторов Возрождения, — это их склонность называть древних римлян «мы», как будто Италия времён Возрождения и Древний Рим были одним и тем же. С этой точки зрения мне было приятно видеть, что Бруни отождествляет себя с этрусками не меньше, чем с римлянами. Тем не менее, встречается место, где он говорит «наши войска» (1.48), имея в виду римскую армию под командованием Стилихона (конец IV века н. э.).

Книга II

Остальная часть этого тома (и, подозреваю, второй и третий будут примерно такими же) развивается куда медленнее, мне она не показалась столь же интересной, как первая книга. Но для Бруни именно этот более поздний период — два последних столетия до его собственного времени — представляет наибольший интерес. После смерти Фридриха «народ» Флоренции взял управление своим городом в собственные руки, и именно с этого момента Бруни начинает подлинно интересоваться их историей — не зря ведь труд называется «История флорентийского народа». Я был несколько разочарован, узнав, что он употребляет слово «народ» совсем не в том смысле, что мы сегодня: он имеет в виду лишь средний класс, тогда как бедняков, по его убеждению, следует держать подальше от всякой политической власти (с. xix). Таким образом, когда он говорит, что народ взял власть, он имеет в виду просто то, что она больше не находилась в руках монарха или аристократии.

(Впрочем, надо признать, что тот факт, что «народ» исключал низшие классы, имел и свои положительные стороны. Например, в бесконечных партийных раздорах между гвельфами, гибеллинами и прочими он часто отмечает, что, когда одна партия брала верх в городе, она изгоняла членов другой и обычно конфисковывала их имущество. Но, по-видимому, всё это касалось главным образом именно «народа», а не низших слоёв, для которых смена господ не имела особого значения. Бруни прямо указывает на этот факт, говоря, что на низшие классы нельзя полагаться в партийных столкновениях, потому что для них обе партии «одно и то же» (2.63), и что «они считали изгнанников своими согражданами не меньше, чем тех, кто оставался за городскими стенами» (там же).)

Как бы то ни было, едва лишь «народ» Флоренции обрел самоуправление, им овладела, по-видимому, ненасытная жажда славы и могущества, и они пустились в бесконечную череду войн практически со всеми близлежащими городами и поселениями, о которых только могли вспомнить. Несколько раз в начале второй книги действительно создаётся впечатление, будто они едва ли не каждый год прямо спрашивали себя: «С кем мы будем воевать в этом году?». Одновременно в Италии бушевало множество других конфликтов: папа, один-два представителя императорского рода Гогенштауфенов и французский король Карл (введённый в страну по приглашению папы) все стремились установить или восстановить контроль над различными территориями. Флорентийцы в основном стояли на стороне гвельфов, то есть противников императорской власти в Италии.

Книга III

Большинство событий, описанных в «Истории» Бруни, на самом деле не столь значительны, чтобы о них по сей день широко помнили или чтобы их можно было считать оказавшими большое влияние на последующие эпохи. В книге III единственное событие, о котором я слышал до чтения истории Бруни, — это «Сицилийская вечерня», то есть восстание сицилийцев против тиранического владычества французского короля Карла. Они пригласили вмешаться короля Педро Арагонского (в Испании), убедив его, что он имеет законное притязание на Сицилию, поскольку был зятем последнего германского императора, державшего Сицилию до Карла. Педро действительно удалось изгнать французов, и Сицилия перешла под власть испанцев; но печально, когда приходится звать одного чужеземного господина, чтобы прогнать другого — интересно, насколько счастливее стали сицилийцы после этой перемены.

Во всяком случае, Бруни не употребляет слово «вечерня» для обозначения восстания и не подразумевает, что оно началось именно в это время суток (3.64); но он описывает любопытную последовательность событий, непосредственно предшествовавших восстанию, а именно: «палермитяне праздновали за городом, когда французы подошли, чтобы обыскать их на предмет наличия оружия, и под этим предлогом начали лапать груди их женщин»; вспыхнула ссора, которая переросла в масштабное восстание. Кажется, люди (ну, мужчины) так никогда и не научатся — сначала Тарквиний Гордый был изгнан из Рима, потому что его сын изнасиловал римлянку знатного рода, а теперь французы теряют Сицилию просто потому, что не могут оставить местных женщин в покое.

Впрочем, в книге III есть ещё одно знакомое событие — в спорах между Флоренцией и Пизой Бруни несколько раз упоминает графа Уголино (заметную фигуру в пизанской политике) и кратко рассказывает, как он в конце концов был заключён своими врагами в тюрьму и оставлен умирать от голода (3.88), — событие, ставшее основой знаменитого эпизода в «Аду» Данте (песнь 33).

Книга IV

В этой книге больше говорится о внутренних делах Флоренции, чем в предыдущих, и в ней немного меньше войн, особенно в районах, далеких от Флоренции. В ней есть несколько любопытных абзацев о различных институциональных реформах, проведённых во Флоренции в конце XIII и начале XIV века, с целью ограничить влияние знати и укрепить позиции «народа» (4.26–34). Сила знати отчасти объяснялась тем, что каждая знатная семья могла опираться на обширную сеть сторонников, друзей, клиентов, союзников, готовых защищать её интересы даже с применением насилия и тем самым позволяющих ей бросать вызов даже государственным магистратам — не говоря уже о том, что они могли безнаказанно раздавить любого простолюдина. Для борьбы с этой ситуацией была принята интересная мера: простолюдинов организовали в двадцать рот, и каждый человек принадлежал к одной из них; тогда, если кто-то подвергался угрозам или оскорблениям со стороны какого-либо представителя знати, все его окружение должно было прийти ему на помощь. Таким образом, «каждый простолюдин имел гораздо больше союзников для отмщения за свои обиды, чем кто-либо из великих семейств» (4.80–82).

Однако большая часть этой книги посвящена партийным распрям во Флоренции, которые не показались мне особенно интересными. Партия гвельфов распадается на две фракции — Белых и Чёрных, — которые вскоре начинают ненавидеть друг друга так же яростно, как раньше гвельфы ненавидели гибеллинов (и наоборот). Забавная сюжетная линия, проходящая через всю книгу, — это комично безуспешные попытки пап убедить этих ссорящихся политиков угомониться и прекратить распри. Поток папских легатов один за другим прибывает во Флоренцию и в другие города, и каждый из них, ничего не добившись, уезжает в раздражении, налагая на город интердикт (4.53, 4.65, 4.85, 4.96). Бедные легаты просто не могли заставить никого воспринимать себя всерьёз: когда один из них пригрозил городу Чезене интердиктом, оказалось, что «город уже давно привык к подобным мерам и относился к ним с презрением» (4.101). Кстати, Данте упоминается в этой книге несколько раз; Бруни всегда называет его «поэтом Данте», но ничего не говорит о его литературных произведениях — все эти упоминания связаны исключительно с его участием в политических событиях. Бруни также упоминает отца Петрарки в 4.83.

Заключение

Боюсь, это в основном история того сорта, который мне не очень интересен — того сорта, который создаёт ей дурную репутацию скучного предмета. То, что описывает Бруни, почти целиком состоит из войн и дипломатии (причём главным образом — войн), с редкими вкраплениями политики. Он почти никогда не упоминает ничего, выходящего за пределы этих сфер (например, он упоминает комету в 2.84, наблюдавшуюся в течение трёх месяцев в 1264 году; но Бруни сразу же связывает её со своими излюбленными темами, рассказывая о важных политических и военных событиях, которые эта комета якобы предвещала). Другая комета появляется в сентябре 1301 года (4.62). Он также несколько раз упоминает наводнения (3.19, 3.60, 3.86) и обрушение деревянного моста «под тяжестью толпы, собравшейся там посмотреть на зрелище» (в 1303 году; 4.86).

Разумеется, не стоит винить Бруни за то, что он сосредоточивается на войнах, дипломатии и политике; в его эпоху историки не интересовались столь широким кругом тем, как теперь. Он даже прямо говорит (4.16): «История, как и прежде, состоит из двух частей, или ветвей, — внешних и внутренних дел, — и следует понимать, что внутренние обстоятельства так же важны для понимания, как и внешние войны». И если говорить об истории в жанре «войн и дипломатии», то я не вижу причин особенно жаловаться на его труд. Он излагает историю достаточно связно, явно изучил множество источников и даже старается оживить рассказ, время от времени вставляя фрагменты речей. Отчасти, возможно, выбор тем объясняется и тем, что его труд задумывался как своего рода официальная история Флоренции, написанная при поддержке городских властей (с. xi), — так что естественно, что он сосредоточивается на том, что интересно политикам и чем им приятно похваляться.

Интересные детали

В 1.14 Бруни упоминает, что Адриатическое море получило своё название от города Атри. Он говорит о временах папы Льва, середины V века н. э.: «В те дни папы председательствовали со смирением и святостью, а не с той невыносимой надменностью, которая проникла в понтификат ныне» (1.58). Любопытная фраза встречается в 2.13: «Флорентийцы (говорили они) завоевали город [Вольтерру] по воле богов». Эта война происходила в 1254 году — меня удивило, что ни жители Вольтерры, ни сам Бруни не сочли употребление слова «боги» во множественном числе хоть сколько-нибудь богохульным.

В какой-то момент (в 1261 году) гибеллины, благодаря удаче в войне, всерьёз задумались о полном разрушении Флоренции (традиционно гвельфского оплота). Некто Фарината, флорентиец-гибеллин, возмутился этой идеей и отверг её в хорошей речи (переданной у Бруни), но особенно забавным я нахожу вот этот пассаж (2.71): «Но позвольте спросить вас: что именно вы ненавидите? Сам город? Но какие злодеяния могли совершить стены и дома? […]». Поэтому я вдохновился и привел пример дома, участвовавшего в этом, несомненно, злодейском акте уличного грабежа:

В какой-то момент (в 1266 году) флорентийское правительство попыталось уладить раздор между гвельфами и гибеллинами, поощряя браки между представителями разных лагерей (2.110). С одной стороны, этот подход выглядит очаровательно в своей наивности; но в то же время нельзя не ужаснуться самой идее — как вообще кто-то мог всерьёз ожидать, что такие браки окажутся прочными и благополучными? Боюсь, за этим стояло предположение, что жена либо вовсе не имеет собственных политических взглядов (и потому не возражает против брака с мужем из противоположной партии), либо что она, по сути, ничем не лучше мебели, а её политические мнения можно полностью игнорировать. Как бы то ни было, думаю, никто не удивится, узнав, что эта политика не увенчалась успехом и не приблизила две стороны друг к другу.

Очаровательный рассказ приводится в 4.11 о том, как весть о победе флорентийцев в битве при Кампальдино (11 июня 1289 года) чудесным образом достигла Флоренции: «Раздался сильный стук в двери и был услышан голос гонца […]. Но когда стали искать автора рассказа, никто не откликнулся, и история рассыпалась как пустой и недоказанный слух. Однако на следующую ночь, когда наконец прибыл подлинный отчёт из армии […], выяснилось, что победа была одержана в тот самый час, когда о ней было объявлено спящим приорам. Это кажется чудом, но мы читали о подобных случаях и в других местах». Примечание переводчика 59 к книге 4 (с. 502): «Употреблённое здесь Бруни слово expeditio — распространённый у гуманистов эквивалент варварского средневекового слова passagium, обозначающего крестовый поход».

I Tatti Renaissance Library. Том 16 (2005)

Книга V

Второй том охватывает период 1311-1378 годов. Как и в первом томе, значительная часть повествования сосредоточена на подробностях военных действий, которые мне, к сожалению, показались не слишком интересными; зато части, посвящённые политике, а также отдельные фрагменты, касающиеся экономики и «странных новостей», были вполне занимательны. Эта книга в основном посвящена войнам, что, к сожалению, мне не показалось особенно интересным — в ней множество деталей о сражениях, передвижениях войск и т. д., но военная история никогда особенно не привлекала меня. Большая часть этих сражений велась против известного кондотьера Каструччо Кастракани, которому несколько раз удалось поставить флорентийцев в крайне тяжёлое положение (см., например, 5.107, где он осаждает Флоренцию и опустошает окрестности, вызывая голод и вспышку болезней).

Интересный политический приём, встречающийся в этой книге дважды, — идея временной передачи власти над городом внешнему правителю, с надеждой, что он будет защищать его, используя ресурсы своих владений. Так, флорентийцы пригласили короля Роберта Неаполитанского на срок в пять лет в 1312 году (5.18–19), чтобы он защитил их от императора Генриха VII. Они составили подробное соглашение, в котором определили, что именно королю будет позволено, что будет требоваться от него и что будет ему запрещено (5.19). Позднее, в 1326 году, они пригласили его сына Карла на срок десять лет (5.115, 5.120, 5.122). Эти меры, по-видимому, сработали для них довольно удачно, но я, честно говоря, удивлён, что они вообще осмелились на такое: ведь когда приглашаешь иностранного правителя управлять твоим государством на несколько лет, как можно быть уверенным, что он действительно уйдёт по истечении оговорённого срока?

Ещё одна очень интересная политическая идея — жеребьёвка, которую, по словам Бруни, ввели во Флоренции в 1323 году (5.80). Это альтернатива выборам. Кандидаты выдвигались определёнными политическими органами, а из числа этих кандидатов победители определялись по жребию. Я всегда был горячим сторонником назначения политических должностей случайным образом, а не через выборы — это, по-моему, самый надёжный способ предотвратить формирование коррумпированного класса профессиональных политиков. Насколько я понимаю, в древних Афинах почти все должности распределялись по жребию, кроме, пожалуй, военачальников. А в Венецианской республике использовалось несколько этапов жеребьёвки в ходе чудовищно сложного процесса избрания дожа (см. J. J. Norwich, History of Venice, гл. 12, с. 166). Кстати, в третьем томе есть интересная сноска переводчика о жеребьёвке (примечание 6 к книге 9, с. 413): «Имена лиц, имевших право занимать должность, писались на бумажных полосках и помещались в кожаные мешки; когда возникала вакансия, полоски доставались из мешков, в принципе случайным образом. […] Система была печально известна своей коррумпированностью».

Забавный эпизод из 5.103, когда армия Каструччо стояла у предместий Флоренции: «Каструччо выстроил боевые порядки перед городскими воротами, но, так как никто не вышел навстречу, он обратился к разорению, сжигая все виллы и здания на той стороне города. Он устроил ипподром между тем местом, где обычно находилась городская тюрьма, и Перетолой. Сначала по нему бежали всадники, потом пехота, а затем проститутки. Шёлковые ленты вручались победителям каждого состязания». В 5.48 Бруни описывает предписания относительно рыцарских доспехов (в 1317 году): «цервельер, шлем с гребнем, кираса, поножи и броня на руках и ногах — всё из железа. Это постановление было принято потому, что сочли, будто лёгкое вооружение стало причиной гибели многих людей в последнем неудачном сражении».

Книга VI

Большая часть этой книги снова посвящена войнам между Флоренцией и соседними городами, которые я не нашёл особенно интересными. Что касается внутренних дел, то любопытен эпизод 1342-1343 годов, когда некий французский дворянин по имени Вальтер де Бриенн (он же претендент на титул герцога Афинского, принадлежавший крестоносцам) сумел на короткое время захватить власть во Флоренции. Первоначально сами флорентийцы пригласили его в качестве лидера, чтобы он помог им преодолеть период гражданских раздоров (6.110). Завоевав репутацию политического и военного лидера, он начал строить заговор, чтобы получить «неограниченное владычество над городом» (6.112). Это даёт Бруни очередной повод продемонстрировать свою симпатию к среднему классу. Он пишет, что Вальтер: «думал, что аристократы будут всецело на его стороне, ибо, будучи подчинены суровым законам и недовольны своим юридическим положением, они охотно поддержали бы любого освободителя; ведь всякий угнетённый элемент в городе всегда готов к революции. Он полагал, что не составит труда привлечь на свою сторону бедняков, ремесленников и всю эту чернь, ибо знал, что им нет дела ни до чести, ни до свободы. Оставался средний класс. Вся трудность заключалась в нём» (6.112–113). Затем Вальтер приступил к суровым наказаниям за действительные или мнимые преступления различных видных деятелей среднего сословия (6.113), чем ещё больше снискал себе поддержку среди черни (6.114); наконец он созвал общее собрание горожан и заставил толпу провозгласить себя правителем Флоренции (6.115–116). Однако его правление оказалось недолгим: вскоре он стал непопулярен, и в конце концов был осаждён в цитадели Флоренции восставшим народом (6.125), который, наконец, вынудил его отречься от власти (6.128).

Забавная метафора из 6.7: «Поэты говорят, что случай имеет волосы спереди, а сзади лысый: когда он приближается, ты можешь его схватить, но если упустишь, он не даст тебе никакой выгоды». Здесь Бруни цитирует речь некоего Пино делла Тоза. В примечании переводчика указано, что цитата взята из «пс.-Катона, Дистихи (у Федра, басня 5, 8)». Пример химической войны из 6.83: «В том месте росла трава с чрезвычайно горьким соком. […] Друпы собрали эту траву, отнесли к берегу реки, растёрли и бросили в воду. Сок был унесён течением вниз, к лагерю противника, и придал воде отвратительный и ужасный вкус, так что ею не могли пользоваться ни люди, ни кони». Интересно, что это была за трава. Меня немного удивляет, что такой метод сработал: нию во вражеский лагерь, где он отравил воду отвратительным и ужасным вкусом, так что её нельзя было использовать ни человеку, ни лошади». Интересно, что это была за трава. Я несколько удивлён, что такой подход сработал — я бы наивно ожидал, что потребуется огромное количество травы, и в любом случае гнилая вода вскоре протечёт мимо лагеря противника, и у них снова появится пресная вода.

Вот это предложение, пожалуй, удачно суммирует отношение Бруни к истории: «В год, последовавший за миром, я не нахожу никаких записей о том, чтобы город что-либо совершил» (6.90). Таким образом, поскольку в 1339 году не было военных действий, он посвящает этому году лишь один абзац, тогда как тем годам, когда шли войны, отводит страницы и страницы подробных описаний походов, сражений и осад. Он, по-видимому, верит в предзнаменования и знамения. В 1339 году «было множество дурных предзнаменований, предвещавших грядущие бедствия. Башня Палаццо Веккьо была поражена молнией, как и стены города, и ворота на дороге в Болонью» (6.90). А на следующий год появилась комета (6.91), за которой, как и следовало ожидать, вскоре последовала эпидемия чумы 🙂 Возможно, интерес к предзнаменованиям объясняется тем, что он встречал подобные вещи у древних историков и считал своим долгом следовать их примеру? Я помню, что, например, Светоний почти никогда не забывает упомянуть кометы и прочие небесные явления перед рождением и смертью своих императоров.

Он упоминает перепись, проведённую в 1339 году: «Число граждан, проживающих внутри города, составляло 90 000» (6.90). Не вполне ясно, имел ли он в виду всех жителей или только тех, кто обладал каким-то особым политическим статусом гражданина. Но поскольку цель переписи заключалась в подготовке к надвигающемуся голоду (из-за неурожая), я предполагаю, что считали всех. Как бы то ни было, на следующий год мор унес 16 000 человек (6.91). А затем, в 1348-м, эпидемия чумы убила ещё 70 000 (7.37). Либо какие-то из этих чисел ошибочны, либо после чумы город был почти пуст. Он упоминает классический случай банковской паники (6.105). Это произошло в 1341 году, и по политическим причинам многочисленные французские клиенты флорентийских банкиров «все одновременно захотели вернуть свои деньги. Поэтому банкиры были вынуждены объявить неплатёжеспособность, что повлекло за собой невероятные финансовые потери для города». Он упоминает ещё один банковский кризис в 1345 году (7.25).

Книга VII

Начальная часть этой книги снова более интересна: в ней описаны различные конституционные реформы, с которыми флорентийцы экспериментировали после свержения тирана Вальтера. Прежде дворянство было довольно жёстко отстранено от многих политических должностей — исходя из предположения, что они и без того достаточно могущественны (благодаря богатству, родственным связям и клиентельно-покровительственным отношениям) и, конечно, вовсе не нуждаются в дополнительном влиянии, которое несомненно давали бы им политические посты. Теперь же они решили снять эти запреты — отчасти из чувства справедливости, а отчасти потому, что дворяне тоже помогали в процессе свержения Вальтера (7.3). Однако вскоре после этого стало видно, что власть дворян растёт чрезмерно, и после небольшой гражданской войны дворяне снова были отстранены от политики (7.14). Правда, не все аристократы были богаты и влиятельны, и некоторые из беднейших добровольно отказались от своих титулов и перешли в разряд плебеев, чтобы иметь возможность продолжать участвовать в политической жизни (7.14).

Должен признаться, меня весьма заинтересовали эти идеи о прямом исключении аристократов из политики. Не могу не задаваться вопросом, как нечто подобное можно было бы применить сегодня, чтобы ограничить власть плутократии. Даже если отвлечься от вопроса, кого именно следовало бы включить в разряд «запрещённого класса» (который уже не так чётко определим, как средневековое дворянство; но всегда можно ввести порог по доходу и/или богатству), остаётся вопрос — как эффективно помешать богатым осуществлять политическую власть. Было бы недостаточно (хотя это, безусловно, помогло бы) просто запретить им голосовать и занимать должности. Ведь и сейчас в типичном парламенте не так уж много плутократов — большинство политиков не являются мультимиллионерами, не владеют и не управляют крупными компаниями и т. п.; на деле большинство из них — именно тот тип верхнего среднего класса, который Бруни в своей Истории постоянно превозносит как слой, долженствующий играть основную (или даже исключительную) роль в политике. Политическая власть плутократов в наши дни гораздо более косвенная: они способны манипулировать мнением — и общественным, и мнением самих политиков — посредством пропаганды, аналитических центров, орды холуйствующих интеллектуалов и т. д.; кроме того, они могут влиять на политиков через пожертвования, финансирование кампаний и, вероятно, иными обходными путями — вплоть до прямой коррупции. Впрочем, я не могу придумать ни одного простого и действенного правила, которое действительно предотвратило бы всё это, кроме прямого запрета на любую агитацию за политические идеи, выгодные плутократическому классу. И, признаться, меня удивляет, что простое запрещение аристократам занимать политические посты было достаточным в XIV веке. Да, можно представить, что в эпоху до появления средств массовой информации аристократы не имели столь мощных средств влияния на мнение масс, как современные плутократы, владеющие газетами и телеканалами, способными легко воздействовать на миллионы людей. Но даже в XIV веке, несомненно, существовала возможность влиять на мнение политиков — через подкуп или какие-то более мягкие формы коррупции.

В этой книге Бруни также описывает несколько других заметных событий середины XIV века, не связанных ни с политикой, ни с войнами, например страшную эпидемию чумы 1348 года (6.37): «более 70 000 человек внутри города умерло от болезни […]. Сельская местность была совершенно опустошена и практически обезлюдела». Позже повествование снова возвращается к войнам, и остальная часть книги мне показалась не особенно интересной. Флорентийцы вновь ведут войны с соседними городами, происходят и другие сражения по Италии; даже король Венгрии присоединяется к этой “забаве”. Ещё один примечательный враг флорентийцев в этой книге — некий Пьер Сакконе Тарлати, сеньор Ареццо; учитывая, какое важное место он занимает в Истории Бруни, я удивился, что в Википедии о нём почти ничего не сказано, и у него до сих пор нет собственной статьи — даже в итальянской версии. См. 7.81–90, где приведено интересное описание осады Скарперии, небольшого городка, союзного Флоренции.

Один из тех редких фрагментов, где Бруни упоминает экономику, а не только войны и политику, встречается здесь, в 7.23. Государство, оказавшись не в силах выплатить долги гражданам, ссудившим ему деньги, но не желая объявлять дефолт, нашло «средний путь […]. Были записаны имена тех, кому следовало выплатить деньги […], и установлен ежегодный возврат в размере пяти процентов из государственного бюджета». Позднее этот способ стали применять всё шире: «Всякий раз, когда государству требовались средства, граждане платили взносы и получали ежегодные пенсии в качестве возмещения». Собранные таким образом средства назывались «Monte», то есть горы. «Граждане могут покупать и обменивать между собой кредиты Монте […], их цена растёт или падает в зависимости от времени, доверия инвесторов и доходности» (6.23). Всё это звучит весьма похоже на современные облигации. Одно, в чём я не уверен, — что именно означал доход в 5% годовых: были ли это только проценты, а сам основной долг всё равно возвращался бы в будущем? Или же основной долг вообще не подлежал возврату, и вы просто получали свои 5% в год бесконечно? Или эти 5% годовых включали и часть основного долга, так что в итоге весь долг возвращался? Или, что хуже всего (для кредитора/держателя облигации), вы просто получали 5% от суммы долга, скажем, в течение двадцати лет, фактически предоставляя государству беспроцентный заём? (Ну, даже это лучше, чем если бы они просто объявили дефолт… :))

Ещё один редкий эпизод, не связанный с войнами или политикой: «волк вошёл через ворота Коллина в полдень и пробежал свободно по городу. […] его преследовали с охотничьими криками, пока он, наконец, не выбежал через другие ворота и был убит на Виа Пизана» (7.26). Это произошло в 1345 году; Бруни, кажется, считал это одним из знамений, предвещавших голод следующего года.

Книга VIII

Здесь снова идёт речь о войнах — главным образом с Пизой. Есть несколько интересных упоминаний о наёмниках, в основном бретонцах и англичанах, но также французах и немцах. Бруни говорит в 8.53, что флорентийские купцы вели большую торговлю в Англии, и в результате многие английские наёмники сначала предложили свои услуги Флоренции, а лишь потом, когда выяснилось, что флорентийцы не заинтересованы в их найме, перешли на службу к её врагам — в Пизу. Прославленный англичанин Джон Хоквуд упоминается в этой книге несколько раз. Бруни говорит о бретонских наёмниках в 8.98 как о «самом свирепом из народов». Помню, что Биондо Флавио тоже упоминал их в своей Озарённой Италии. По-видимому, у них действительно была весьма устрашающая репутация. Переводчик без колебаний употребляет слово booty («добыча», в английском шутка очевидно связана с «жопами») в его традиционном значении. Так, англичане «повсюду захватывают booty» (8.59) 🙂 Много booty встречается и в томе 3 (11.62, 11.66, 12.33 и Мемуары, §9); но, пожалуй, мой любимый пример — из 12.40: «Враг захватил лагерь вместе с несметными booty». 🙂 [здесь к цитате автор статьи ещё сделал гиперссылку на поросайт].

Интересный эпизод 1353 года показывает, какие опасности таит в себе использование наёмников (8.3): «Так как в это время как раз наступило затишье в войнах», наёмники остались без работы и решили заняться грабежами и разбоем. Они представляли собой фактически целую армию, то есть силу, с которой приходилось считаться. Кстати, переводчик замечает (примечание 80, с. 564), что наёмники «обычно сражались по годовому контракту, по которому им платили с начала военного сезона, в мае, до следующей зимы, когда они возвращались к земледелию». Но ведь чем можно заниматься в земледелии зимой? Неудивительно, что они предпочитали заняться разбоем 🙂 В 8.99–106 есть прекрасная речь, в которой флорентийские послы обращаются к папе с просьбой прекратить военные действия против них. Однако убедить его им так и не удалось.

I Tatti Renaissance Library. Том 27 (2007)

Книга IX

Предисловие к этому тому содержит очень интересное рассуждение про использование Бруни своих источников. «Бруни стал первым историком западной традиции, написавшим историю, в значительной степени основанную на источниках из государственных архивов» (с. xviii). Его политическое положение, как канцлера Флоренции, давало ему широкий доступ к городским архивам. Другим важным источником для его работы были различные позднесредневековые хроники, особенно хроника Виллани. «Многие исследователи западной историографии […] писали Историю Бруни как простую переработку на латыни субцицероновского периода гораздо более подробной, яркой и увлекательной народной хроники Виллани» (с. xix). Так что, возможно, её действительно интересно было бы почитать, но, по-видимому, на английский переведены только отдельные части.

Первая часть книги рассказывает о великом гражданском раздоре, возникшем во Флоренции в 1378 году. Началось всё среди знатных граждан: одна сторона злоупотребляла некоторыми законами, чтобы не допустить другую к политическим должностям (9.1–3), но вскоре в дело вмешались и низшие классы: они «начали проводить ночные собрания и обсуждать, как могли бы потребовать должности для себя; и в конце концов решили добиваться признания за собой отдельной цеховой корпорации и места в приорате» (9.4). Видимо, членство в гильдии было необходимым условием участия в политике и оставалось недоступным для бедняков. Эти требования бедных кажутся мне вполне разумными, но Бруни, разумеется, последователен в своей известной про-буржуазной позиции и не проявляет к ним ни малейшего сочувствия. Власти города тогда тоже не сочувствовали, и в результате «толпа» подняла вооружённое восстание и захватила власть (9.4–5). Неудивительно, что богатые оказались объектом насилия и грабежей, и Бруни просто не может удержаться, чтобы не выразить сочувствие им и осуждение этим негодным плебеям: «Это состояние дел может служить вечным примером и предостережением для ведущих граждан города, чтобы они не позволяли гражданским смутам и вооружённой силе оказаться во власти прихотей толпы» (9.6). Увы, низшие классы были вновь вытеснены из политики через несколько лет, в 1381-м: «Две новые [гильдии], недавно добавленные и состоявшие из более смиренного сословия рабочих, были упразднены», а восстание их членов «легко подавлено» (9.45). В 9.23 Бруни упоминает предводителя отряда немецких солдат как Guilielmus Filibachius, что английский перевод передаёт как «Guglielmo Filibach». Интересно, не был ли он на самом деле немцем — Вильгельмом, а не Гульельмо?

Эпидемия чумы вновь поразила город в 1383 году (9.57). Все, кто мог себе позволить, старались бежать из города, и власти начали бояться, что он снова попадёт в руки плебеев, так как останутся только они. «Поэтому был принят закон, запрещавший флорентийским гражданам покидать свои дома», но, как нетрудно догадаться, особого эффекта это не возымело. Впрочем, сама идея мне нравится — не потому, что я опасался бы перспективы, что город окажется в руках бедных, а потому, что, заставляя богатых разделить бремя стихийного бедствия, затронувшего и остальное население, вы повышаете вероятность того, что они будут готовы делать больше для предотвращения и управления подобными катастрофами, что в долгосрочной перспективе пошло бы на пользу всем. Например, известно, что несколько лет назад, когда ураган затопил Новый Орлеан, бедняки остались в городе, тогда как средние и высшие классы успели сбежать. Возможно, они заботились бы о состоянии дамб лучше, если бы знали, что им будет запрещено покидать город в случае подобного бедствия.

Что касается внешней политики, эта часть книги меня не слишком заинтересовала. Там много перебранок между различными венгерскими монархами, в частности между королём Людовиком и его родственником Карлом, а также французом Людовиком Анжуйским; последние двое оспаривали у королевы Джованны корону Неаполя. К концу книги появляется новый злодей — миланский герцог Джангалеаццо, который прилагает большие усилия, чтобы спровоцировать ссору с Флоренцией, и в конце книги между Флоренцией и Миланом вспыхивает война. Любопытное примечание переводчика (прим. 3, стр. 413): «Во Флоренции, как и в других позднесредневековых городах-государствах, было незаконно обсуждать частным образом изменения конституции; это приравнивалось к мятежу».

Книга X

Эта книга целиком посвящена войне с Миланом, происходившей в 1390-1391 годах. Как обычно, подробности походов, осад и тому подобного меня особенно не интересовали. Флорентийцы пытаются нанять всевозможных наёмников — англичанин Джон Хоквуд является командиром их войск (10.6), но они также нанимают немцев (10.12) и французов (10.31). Наёмники (что неудивительно) не всегда оказываются вполне надёжными и, например, могут в какой-нибудь день просто решить вернуться домой, если им, по их мнению, платят меньше, чем они заслуживают.

Есть пара неплохих речей в 10.21–27, где послы из Болоньи, не имея больше сил нести военные расходы, просят своих флорентийских союзников разрешить им заключить сепаратный мир с Миланом. Ответ Флоренции оказался не особенно любезным, и, по-видимому, Болонья не только осталась в войне, но и стала вести её впоследствии ещё энергичнее (10.28).

Книги XI-XII

Боюсь, и в этих книгах тоже нет ничего особенно интересного. Как обычно, продолжается поразительно большое количество военных действий, и значительная их часть по-прежнему связана с Джангалеаццо, герцогом Миланским. Ближе к концу книги он начинает чувствовать приближение смерти и, поскольку его дети ещё очень малы и должно пройти несколько лет, прежде чем они смогут самостоятельно управлять страной, Джангалеаццо старается поспешно заключить мир, чтобы его наследники оказались в достаточно устойчивом положении и как-то смогли пережить оставшиеся годы своего малолетства. Однако он умер прежде, чем мирный договор был фактически заключён, и сложившаяся после этого ситуация обернулась для миланцев великим переворотом судьбы (12.45–47).

Одна из проблем использования наёмников в войне состоит в том, что во времена мира им не платят, и поэтому они могут обратиться к разбою. Это уже упоминалось в книге VIII. Здесь, в 11.1, Бруни рассказывает, как флорентийцы и миланцы, заключая мирный договор, специально включили условие, чтобы наёмников увольняли небольшими группами — во избежание того, что они образуют разбойничьи банды. Неудивительно, что это не полностью предотвратило появление наёмников-разбойников (11.7, 11.17). Интересно описание великолепных игр, устроенных во Флоренции в 1392 году в честь рождения первенца французского короля (11.5). На празднике состоялось «конное сражение с оружием и снаряжением, представлявшее настоящую битву в форме состязания». Бруни явно очень гордится тем, что его город организовал такое зрелище, и его энтузиазм заразителен: «Пестрые одежды, сверкавшие пурпуром и золотом, покрывали их доспехи. Единственное, что отличало состязание от настоящей битвы, — это то, что они сражались тупыми мечами» (11.5). Забавное, хоть и недипломатичное высказывание кондотьера Джованни да Барбиано, обращённое к флорентийскому послу в 1395 году: «Как вы заносчивы, флорентийцы! В наши дни никто во всей Италии не может пукнуть, чтобы вы не сунули туда свой нос. […]» (11.28). Подозреваю, в этом было зерно правды. Впрочем, так часто бывает с великими державами.

Бруни описывает трогательное религиозное движение, происшедшее в 1399 году: «Всё население повсюду оделось в белые одежды, и после совершения определённых благочестивых обрядов длинные колонны людей, одетых в белое, с невероятно пылкой преданностью двинулись в соседние города, молясь со слезными воплями о мире и милосердии. […] Паломничество длилось примерно десять дней, пищей обычно служили хлеб и вода. […] Вход в чужие города был свободен […]. Между врагами заключалось молчаливое перемирие. Это движение продолжалось почти два месяца, в течение которых городское население отправлялось в чужие города, а другие населённые пункты принимали у себя гостей. Повсюду царили удивительные проявления гостеприимства и доброжелательного приёма» (12.1). Он упоминает это движение и в своих «Мемуарах», §23. Разумеется, нетрудно догадаться, чем всё закончилось: «Пока религия владела умами людей, никто не думал об опасностях войны; но когда пыл движения Бьянки прошёл, их умы вновь вернулись к прежним заботам» (12.3). И война продолжилась.

Мемуары

Это не часть «Истории флорентийского народа», а отдельное произведение. Как следует из названия, оно охватывает период, который Бруни пережил лично, и в то же время несколько больше внимания уделено событиям, в которых он принимал непосредственное участие, например, периоду его карьеры папского секретаря, а затем и политической деятельности во Флоренции, где он занимал различные важные должности в учреждениях вроде приората и «Десяти по военным делам». Мемуары начинаются в конце XIV века (поэтому есть некоторое перекрытие с «Историей») и заканчиваются примерно в 1440 году.

Хотя Бруни несколько раз (¶107, 114) говорит, что не собирается вдаваться в чрезмерные подробности, потому что это мемуары, а не история, он всё же даёт довольно много деталей о войнах и тому подобном — как раз о тех вещах, которые уже не вызывали у меня интереса при чтении его «Истории». Однако доля других, более интересных тем здесь выше, чем в «Истории». В «Истории» невозможно не заметить, насколько бурной была та эпоха, когда войны шли практически непрерывно; но из-за того, как они там изложены, легко оставаться от них отстранённым и забывать, что в итоге каждая война превращает в хаос жизнь множества отдельных людей. Здесь же, в «Мемуарах», мы видим отдельные проблески того, как все эти волнения отражались на самом Бруни. Например, во время одной из войн конца XIV века Бруни и его отец были захвачены и взяты в плен флорентийскими изгнанниками: «Поскольку я был ребёнком, меня не держали вместе с остальными пленниками, но содержали более надёжно и подобающим образом в одной из спален. В той спальне висел портрет Франческо Петрарки, ежедневное созерцание которого возжигало во мне страстный интерес к его литературным занятиям». Он также оказался в личной опасности во время некоторых беспорядков в Риме, когда служил у папы (¶34).

Он упоминает об интересном изменении в итальянском военном деле, произошедшем на его веку: «итальянцы полностью восстановили владение оружием» (¶22), то есть стало достаточно хороших итальянских наёмников, и больше не нужно было нанимать чужеземцев, как делали прежде. Но, по-моему, более проблематично то, что вообще приходится нанимать наёмников, а не то, что эти наёмники — иностранцы. То, что они иностранцы, становится проблемой лишь тогда, если они на самом деле не простые наёмники, а солдаты какого-то могущественного чужеземного правителя, который может использовать это как предлог, чтобы начать вмешиваться в ваши дела (а это, несомненно, было проблемой в Италии эпохи Возрождения). Как приятная перемена после войн, политики и дипломатии, мемуары содержат и несколько абзацев о занятиях Бруни, особенно о его страстном желании выучить греческий язык (у Мануила Хрисолора, беженца из Византии и одного из первых греков, начавших преподавать греческий в Италии; ¶24–26). Он также упоминает эпидемию чумы, поразившую Флоренцию в 1400 году (¶27).

Ещё одна интересная вещь, о которой рассказывает Бруни, — это попытки примирить западное и восточное христианство: из Греции прибыло большое посольство, включая даже византийского императора, и после нескольких месяцев переговоров с папой обе стороны наконец пришли к соглашению и заключили унию двух церквей (¶105). Однако, полагаю, в долгосрочной перспективе эти усилия мало к чему привели, поскольку католики и православные до сих пор остаются вполне прочно разделёнными, а не объединёнными.

Заключение

Хотя я нашёл в этих трёх томах довольно много любопытных мест и фактов (как видно из моих заметок выше), я не могу отрицать, что в целом чтение этого труда оказалось для меня довольно скучным. Это тот тип низкоуровневой истории, который мне просто неинтересен — слишком много деталей, слишком много вещей, не имеющих никакого долговременного значения, и написано всё так, что трудно уловить общую картину по мере чтения (если вообще существует какая-то «общая картина» в том хаосе, которым является история итальянского Ренессанса).

А теперь, прежде чем вы кинетесь писать комментарий, что я глуп, раз не осознаю колоссальное и очевидное значение «Истории» Бруни, — пожалуйста, избавьте себя от этого труда, потому что я и так прекрасно это понимаю. Я знаю, что я вовсе не целевая аудитория этой книги, я знаю, что я не уловил её суть, я знаю, что тот факт, что она показалась мне скучной, столь же неудивителен, сколь и несущественен, и я ни на мгновение не питаю иллюзий, будто мои впечатления от этой книги (а именно это собой и представляют все эти заметки в блоге) имеют хоть какое-то значение. И, разумеется, я нисколько не держу на Бруни зла за то, что мне было скучно, как и на всех, кто причастен к созданию этой книги. Напротив, насколько я понимаю из вступлений переводчиков, Бруни действительно стоял в авангарде историографии своего времени, и его умение использовать и синтезировать обширный и разнородный письменный материал было шагом вперёд по сравнению с трудами прежних историков, летописцев и тому подобных авторов. С самой «Историей» Бруни всё в порядке — просто я не тот читатель, которому она предназначена.

P. S. Серия ITRL — это, чёрт возьми, настоящая гидра. Стоит мне, наконец, одолеть одну трёхтомную историю какого-нибудь итальянского города, как они тут же начинают издавать другую: «Историю Венеции» Пьетро Бембо (т. 1 , т. 2 — и, полагаю, скоро выйдет и третий том). Кто знает, может, она мне понравится больше, чем Бруни? Надежда умирает последней 🙂