Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском

Просто пересказ книги в подробностях. Важен как упоминание эпикурейцев в литературе романтизма.

В отличии от романов эпохи романтизма с доминирующей эпикурейской тематикой («Валерий» Локхарта и «Эпикуреец» Мура), сейчас мы обозреваем роман, написанный гораздо позже. Его автор, Уолтер Пейтер, был одним из лидеров движения «эстетизма», с лозунгом «искусство ради искусства», так сильно раздражавшего марксистов того времени. Пейтер был литературным критиком и считался одним из величайших стилистов. Много писал про искусство эпохи Возрождения. Он вдохновлялся как классицистами типа Винкельмана, так и зарождающимися модернистами типа Уильяма Морриса. Был знаком с большей частью литературной богемы того времени. Но в отличии от преимущественно консервативной Викторианской морали, Пейтер защищал в наследии античности и Ренессанса её гедонистические черты, и особенно гомоэротические элементы. Почти все понимали, что Пейтер открытый гомосексуалист. Во многом именно это стало первостепенной причиной нападок на Пейтера. Против него выступили даже, казалось бы, либеральные публицисты. Например, Джордж Элиот осудила его книгу про Ренессанс, как «весьма ядовитую в своих ложных принципах критики и ложных представлениях о жизни». Многие из работ Пейтера сосредоточены на мужской красоте, дружбе и любви, либо в платоническом смысле, либо, косвенно, в более физическом смысле. Но главная проблема эстетизма с точки зрения философии, с точки зрения марксистов и не только их, в избыточной субъективности во время анализа произведений.

Теория, гипотеза, убеждения во многом зависят от темперамента; они, так сказать, всего лишь эквиваленты темперамента.

— Марий-эпикуреец , Глава XX.

В своем философском романе «Марий Эпикуреец» (1885), действие которого происходит в Риме эпохи Антонинов, который, по мнению Пейтера, имел параллели с его собственным веком, он исследует «ощущения и идеи» молодого римлянина, который следует идеалу «эстетической» жизни — жизни, основанной на αἴσθησις, ощущении, восприятии, — смягченной аскетизмом. Оставив позади религию своего детства, пробуя одну философию за другой, став секретарем императора-стоика Марка Аврелия, Марий проверяет эстетические теории своего автора на практике. «Марий» был благосклонно принят и хорошо продавался; второе издание вышло в том же году. После этого Пейтер стал престижным лектором, а в 1893 году Пейтер выпускает книгу «Платон и платонизм». Здесь и в других очерках о Древней Греции Пейтер связывает с греческой культурой диалектику романтизма-классицизма, как две тенденции направляют все формы искусства на протяжении многих веков. Пейтер пытается благосклонно отзываться о Платоне, за счет его его часто считают платоником. Но в данном случае Платон оказывается скорее врагом Пейтера, поскольку античный философ оказывается в лагере классицизма, а Пейтер всё таки ближе к романтикам. Но попытки сблизиться с платонизмом и классицизмом в консервативном смысле здесь явно осознанные, и переход между книгами «Марий» и «Платон и платонизм» замечают многие исследователи. В 1892 году Пейтер выпускает статью «Лакедемон» (1892), где рассматривает Спарту во вполне благосклонном свете. В этот переходной период Пейтер пытался смыть с себя обвинения в гедонизма, но таким образом он просто сглаживал гедонизм элементами аскетизма и эстетизма, чем почти приближался к оригинальному учению Эпикура. В рецензии 1891 года на «Портрет Дориана Грея» Пейтер выразил неодобрение искажению эпикуреизма в интерпретации Уайльда:

«Истинный эпикуреизм стремится к полному, но гармоничному развитию всей человеческой природы. Потеря же нравственного чувства — например, чувства греха и праведности, как к этому так поспешно и решительно стремятся герои мистера Уайльда, — означает … упрощение, переход от высшего к низшему уровню развития».

Так что даже в поздний период можно с небольшими оговорками сказать, что Пейтер был умеренным сторонником Эпикура, и даже если это не совсем так, и со временем он стал больше склоняться на сторону Платона, то по крайней мере во время написания «Мария» это платоническое вляние было хотя бы несколько слабее.

От сельской религиозности к городской жизни. Философия Эпикура

Итак, этот роман единственная завершенная и полноценная художественная работа Пейтера. Как уже говорилось, действие книги происходит в 161-177 годах нашей эры, в Риме эпохи Антонинов. В нем показано интеллектуальное развитие главного героя, молодого римлянина, в период перемен и неопределенности. Повествование ведется от третьего лица, с точки зрения Мария, к которой добавлены различные вставленные рассуждения, начиная от адаптаций классических и ранних христианских сочинений и заканчивая дневником Мария и авторскими комментариями. Роман открывается в сельской Этрурии II века н.э., где мальчик Марий воспитывается в атмосфере старых патриархальных верований Рима. Вдали от столичной суеты он впитывает «религию Нумы» – древние обряды домашнего очага, культ предков и пенатов, простую сельскую набожность, патриархальную, архаическую религию древнего Рима. Эта вера всё ещё продолжала существовать, несмотря на нарастающее влияние христианства. Здест Пейтер, как истинный романтик, противопоставляет искусственную религиозность городской жизни и подлинную набожность деревенской традиции, в которой ритуалы и этикет выступают формой моральной и эстетической дисциплины. Юный Марий, единственный ребенок в патрицианской семье, выросший в сельской Этрурии, с ранних лет воспринимает религию как нечто живое, вещественное и духовно насыщенное. Он испытывает благоговейный страх перед божественными силами, проявляющимися в деталях повседневности: в ритуалах у семейного очага, в молчании во время амбарвалий, в воспоминаниях об отце, в приношениях манам. Религия для него — это совесть, выраженная в телесном поведении и чувственном символизме. Но он также испытывает сострадание, например, к жертвенным животным, что говорит о зарождающемся скепсисе по отношению к традиционной обрядности.

Марий склонный к рефлексии, тревожности, а вместе с тем — к эпикурейскому созерцанию красоты природы. Он интуитивно боится зла, особенно иррационального и физически отталкивающего. В детстве Марий переживает болезнь и отправляется к храму Эскулапа. Там он проходит обряд “инкубации” — сна в святилище в надежде получить целительное откровение. Он боится змеиной формы божества, но вместо того к нему во сне приходит юный жрец и произносит философскую проповедь — она становится для Мария откровением, которое задает направление всей дальнейшей жизни. Суть этой проповеди, это эстетическая дисциплина зрения. Человек должен очищать восприятие, искать видимую красоту как путь к внутреннему равновесию. Впервые в тексте возникает мотив киренской чувственности, или эпикуреизма, но в его утонченной, почти платоновской форме. С этого момента для Мария здоровье, чистота, умеренность становятся не только гигиеническими, но и этическими категориями.

Смерть матери становится переломным моментом. Впервые Марий чувствует, что религия может быть лишь “одним из голосов” — наряду с другими возможными интерпретациями мира. Он начинает сомневаться, не есть ли архаическая религиозность всего лишь поэтический язык, выражающий определённый образ жизни, а не абсолютная истина. Юношу отправляют учиться в школу в Пизе, и он покидает родной дом – тем самым завершается первый этап его духовного пути, где он ещё верующий язычник, но зараженный сомнениями. В Пизе он сталкивается с разнообразием — физическим, моральным, интеллектуальным — и впервые ощущает силу текущего момента. Его начинает привлекать “реальность видимого”, чувственная жизнь, мода, городская культура. Контраст между строгостью детской религии и притягательной свободой вступает в острую фазу. Он вступает в критический период интеллектуального самоопределения.

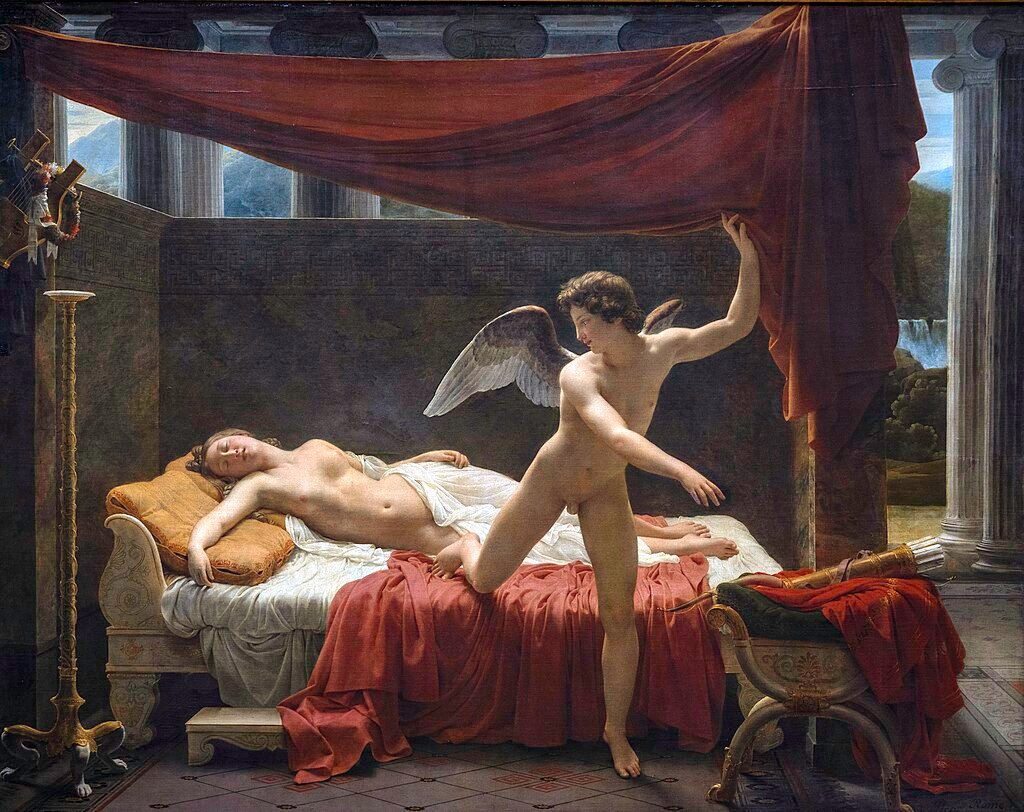

Именно в это время он сближается со своим старшим товарищем Флавианом — гениальным, красивым и порочным юношей. Этот персонаж воплощает в себе очарование “эллинизма”: эстетизм, риторическую изощрённость, гедонизм, но и безнравственность. Между ними возникает сложная, почти эротическая дружба, в которой Марий чувствует себя то учеником, то почитателем. Флавиан преподает ему “науку наслаждения”, философию индивидуализма и эстетического эпикуреизма. Юноши с упоением читают латинские тексты, в особенности роман Апулея «Золотой осёл» с мифом о Амуре и Психее. Пейтер вплетает в повествование целый вставной эпизод – пересказ сказки о Психее, прочитанной героями. Вместе друзья обсуждают красоту слога и смысл прочитанного: Марий постепенно открывает для себя эстетическое измерение жизни, ценность чувственных впечатлений и слова как проводника красоты. Флавиан, очарованный властью слова, сам сочиняет стихотворение (Pervigilium Veneris, «Накануне Венеры»), прославляющее обновляющую силу любви и весны. Через общение с ним Марий впервые испытывает вкус к философии киренаиков. Однако Флавиан воплощает более беспечный, необузданный гедонизм, тогда как Марий уже склонен к более сдержательному восприятию удовольствий. Важнейшее событие — знакомство с неким новым “золотым” текстом, который возбуждает у Мария новый тип эстетического сознания. Он чувствует, что красота и есть путь к истине, но она должна быть чистой, очищенной от пошлости, умеренной. Он начинает воспринимать окружающий мир как произведение искусства, наделенное моральной и метафизической ценностью.

Среди прочего Флавиан познакомил его с писаниями одного остроумного человека, тогда очень занятого пером, некоего Лукиана, — писания, казалось, переполненные тем интеллектуальным светом, направленным на тусклые места, который, по крайней мере в сезоны умственной ясной погоды, может заставить людей смеяться там, где они привыкли, возможно, молиться.

В отдельном разделе Пейтер анализирует литературные вкусы и стилистические пристрастия эпохи. Флавиан и Марий предаются риторическим играм, заботятся о “красоте фразы”, превращают письмо и речь в форму искусства, культивируя искусственный, утончённый стиль — “эвфуизм”. Но если для Флавиана стиль это игра, то для Мария это способ приобщиться к порядку и гармонии. Через стиль он стремится найти эквивалент внутренней дисциплины. В литературе он начинает искать не только наслаждение, но и средство самоформирования. Язык, стиль, ритм речи становятся для него тем, чем для стоика или эпикурейца являются добродетели. Скрытая этика эстетизма здесь начинает осознаваться как философия.

Кульминацией первой части становится эпизод праздника богини Исиды в соседнем городе. Флавиан увлекается пышными ритуалами восточного культа и проводит бурную ночь празднества. Но вскоре после этих «белых ночей» наступает расплата: Флавиан тяжело заболевает (возможно, чумой) во время этого фестиваля. Марий самоотверженно ухаживает за умирающим другом. В долгие дни агонии Флавиана он глубоко переживает хрупкость человеческой жизни. Флавиан, несмотря на прежний скептицизм, в последние часы жизни ищет утешения в традиционных римских молитвах, впадает в полуязыческое благочестие. Глядя на это, Марий глубоко потрясен: он чувствует ужас перед физическим распадом, и одновременно всю пустоту религиозных ритуалов, которые не способны ничего спасти. В умирающем Флавиане, цепляющемся за прекрасные строки собственной поэзии, Марий видит, как мимолётна красота и удовольствие перед лицом смерти.

Так заканчивается первая часть книги – Марий стоит у погребального костра друга, восторженные уроки наслаждения сменяются горьким знанием смертности. Это вызывает в нём новый тип рефлексии: он начинает искать философскую опору не в обрядности, а в более глубоком понимании природы тела и души. Чувственная красота недостаточна, а традиционная религия бессильна. Нужна философия, которая соединит их обе, не отвергая ни одну.

Новый Киренаик против Рима

Смерть Флавиана производит на Мария катастрофическое впечатление. Глядя на его урну, окружённую увядшими цветами, он убеждается не просто в его физической гибели, но в полном исчезновении души, как огня в пепле. Даже «сомнение» умирающего кажется Марию теперь наивной иллюзией. Его охватывает почти стоическое или даже материалистическое чувство окончательного распада. Пережив утрату, Марий вступает во взрослую жизнь с обновлённым мировоззрением. Он переосмысливает уроки Флавиана и формулирует для себя философию, которую Пейтер называет «новым киренеизмом». Это разновидность эпикурейской позиции: Марий утверждает ценность каждой краткой минуты и постоянно меняющегося потока явлений, опираясь на мысль Гераклита о вечном течении («panta rhei»).

От Эпикура, от грома и молнии Лукреция — подобно грому и молнии, которые можно было бы поодаль наслаждаться, откинувшись в саду роз, — он вернулся к писателю, который был в определенном смысле учителем обоих, Гераклиту Ионийскому. Его трудная книга «О природе» была даже тогда редкостью, поскольку люди давно уже довольствовались цитированием только некоторых блестящих, отдельных оракулов из того, что было в лучшем случае обременительным видом знания. Но сложность ранней греческой прозы только подстегнула любопытство Мария; писатель, превосходящая ясность интеллектуального взгляда которого так отделила его от других людей, которые так мало радовались этому превосходству, был откровенно требователен к количеству благочестивого внимания, которое он требовал от ученика.

Однако его эпикуреизм не скатывается к грубому гедонизму. Напротив, Марий склоняется к утончённому, почти аскетичному наслаждению простыми вещами. В своём дневнике он отмечает: «Как мало мне на самом деле нужно… капли воды, несколько полевых цветов с их бесценным ароматом», лишь бы разум работал спокойно. Этот созерцательный эпикуреизм отличается умеренностью и вниманием к деталям опыта. Марий стремится, по выражению Пейтера, «быть вечно проверяющим новые мнения, не соглашаясь с облегчающей ортодоксальностью». Его девиз – свободный дух, «свобода души» от предрассудков и страхов, чтобы всеми чувствами улавливать красоту текущего мгновения. Главный принцип: если нам доступно лишь настоящее, нужно наполнять его полнотой восприятий и интеллектуальных впечатлений. Но не ради удовольствия как такового, а ради инсайта, прозрения. Эта жизненная программа предполагает дисциплину, работу мысли, нравственную трезвость. Таким образом, «Let us eat and drink, for tomorrow we die» превращается в этическое и почти стоическое изречение, а не в лозунг распущенности. Он стремится не столько к удовольствиям, сколько к совершенству жизни — в её полноте, сложности, боли и красоте. Жизнь надо прожить красиво и осмысленно, раз она всё, что у нас есть. Стоит отметить одну мысль Пейтера, которую он бросает мимоходом, развивая буквально теорию архетипов в истории философии:

Как и все теории, которые действительно выражают сильную естественную тенденцию человеческого ума или даже одну из его характерных форм слабости, эта жилка размышления является постоянной традицией в философии. Каждая эпоха европейской мысли имела своих киренаиков или эпикурейцев под многими масками: даже под капюшоном монаха.

Вооружённый новой философией, Марий покидает провинцию и отправляется в 166 г. по дорогам Италии в Рим, желая применить на практике свой идеал жизни как эстетического странствия. По пути в Вечный город судьба сводит его с молодым римским офицером по имени Корнелий. Корнелий – благородный, спокойный и загадочный юноша, который сразу располагает Мария к себе. Они знакомятся случайно на дороге, вместе обсуждают античную поэзию и философию, и завязывается крепкая дружба. Корнелий, хотя и воин, обладает какой-то особой внутренней собранностью и радостным самообладанием, происхождение которого Марий пока не понимает. Их пути ненадолго расходятся, но они договариваются встретиться в Риме. В дороге перед Марием возникают символы упадка и надежды: развалины, эпизоды народной жизни, театральные сцены под открытым небом, мастерские, а также нищета и следы чумы.

Прибыв в столицу, Марий поражён величием «мира в одном городе», при этом Рим представляется ему «самым религиозным городом в мире» – на каждом шагу храмы многочисленных богов, экзотические культы, алтари в закоулках. В Риме Марий погружается в мир древности, как в «музей цивилизации». Это город-символ, собравший в себе все этапы античной культуры. Молодой провинциал с благоговейным трепетом бродит по Форуму, Капитолию, любуется памятниками, ощущая, что попал в центр вселенной. Он видит гармоничное сочетание стилей, уцелевшие памятники, и при этом — признаки близкого распада. Марий чувствует дыхание времени над древними святынями и смутную тоску среди великолепия, словно под слоями мрамора скрыты «слои мёртвых вещей и людей». Он испытывает как эстетическое восхищение, так и философское отчуждение. Он чувствует, что Рим это место крайностей: благоговение и сатурация, интеллектуализм и массовая истерия. Его друг Корнелий уходит от всего этого, не участвуя в ритуалах, и тут нам уже намекают, что Корнелий христианин.

Образование и утончённость Мария позволяют ему быстро войти в высшие круги. Благодаря отличному знанию греческого и латинского, Марий получает должность придворного секретаря при самом императоре Марке Аврелии. Марий становится частью интеллектуального кружка при дворе – он присутствует при чтениях философских трактатов, помогает пергаментами императору-стоику, лично наблюдает величественную фигуру Маркa Аврелия. Император, слывущий «философом на троне», поражает Мария своей мягкостью, рассуждениями о добродетели и спокойным мужеством. На фоне войны на Дунае описывается смерть Люция Вера — праздного (Пейтер не знает, но Вер с огромной вероятностью был эпикурейцем), но обаятельного соправителя Марка Аврелия. Его смерть вызывает волну сплетен и подозрений, но Аврелий, будучи добродетельным философом, устраивает ему великолепные похороны и провозглашает апофеоз. После церемонии Марий снова посещает императора, который теперь живёт в опустевшем дворце: ради войны он продал сокровища и антиквариат. Император показывает ему манускрипты, философские заметки, личные размышления и дневники, обращённые к сыну Коммоду. В описании этих записей Пейтер впервые вводит тему «внутреннего гостя» — logos внутри человека, осознаваемого как собеседник, почти как «Бог». Эта идея будет развиваться как один из предвестников христианского самосознания. Некоторое время Марий даже очарован стоическим идеалом: под влиянием императорских бесед и чтения «Meditationes», он начинает сомневаться, не слишком ли узка его эпикурейская позиция. Но пока ещё не делает слишком поспешных выводов.

Сомнения в эпикуреизме и стоицизме

Следующий раздел книги открывается в храме Мира, учреждённом Адрианом и ставшем интеллектуальным клубом. Там философ Корнелий Фронтон произносит речь о морали, представляя стоицизм как форму «эстетического порядка». В этой утончённой версии стоицизм предстает не как суровая доктрина, а как изысканная этика вкуса, привлекательная для «элиты». Стоик это уже не аскет в лохмотьях, а достойный собеседник аристократической публики. Старый ритор красноречиво превозносит мораль как высшую гармонию, «нечто вроде музыки, или искусства в жизни», призывая элиту к добродетели.

Для Мария выступление Фронтона становится личным вызовом: философ как будто обращается именно к нему, к тому, кто инстинктивно живёт по «новому киренаизму», но ощущает эстетический дискомфорт от собственной моральной безосновательности. Возникает идея, что мораль — это не столько долг или страх наказания, сколько тонкое подражание нравственному вкусу лучших людей, невидимому «аристократическому клубу человечества», в котором царит мораль, как форма прекрасного обычая. Эта идея, родственная позднему стоицизму Марка Аврелия, пробуждает в сознании Мария желание отыскать не абстрактное обоснование морали, а её зримое воплощение в «видимой локальности», он ищет город, настоящую общину, в которой мораль воплощена как эстетическая и духовная форма жизни (и конечно же такие общины существуют, это христианские церкви). Марий, совесть которого всё ещё хранит память об эпикурейском скептицизме, встревожен: не пропустил ли он чего-то важного в своём «тщательно продуманном умственном плане», исключив из него «старую мораль»?

После этой лекции Марий рефлексирует над собственной версией эпикуреизма. Его философия была философией внутренней избирательности и эстетического гедонизма. Но теперь он начинает подозревать, что такой подход исключает важные стороны жизни — участие, сочувствие, общность. Пейтер делает замечание, что эпикуреизм — философия юности: страстная, но односторонняя; она очаровывает своей моральной чистотой, как телесная невинность. Но всё же она требует «коррекции», включения в более широкую традицию, такую как стоицизм или христианская этика. Пейтер тут замечает, что в истории эти системы в своих высших формах сближаются. Цель не гедонизм как таковой, а совершенство в ощущении жизни. Поэтому его персонаж, Марий, признаёт, что киренаизм платит слишком высокую цену за свои «мгновения чистого ощущения» — он отрезает человека от религии, общих норм, дружбы и традиции. Не религия как догма, а как человеческий опыт, как коллективная форма памяти, как художественно-этическая система, насыщенная смыслом, начинает казаться ему необходимой.

«Нельзя ли жить полнее, следуя стоическим добродетелям?» – спрашивает он себя, заметив нравственную притягательность образа Аврелия.

Однако ближе узнав императора и его окружение, Марий начинает видеть тени стоицизма. Он начинает чувствовать расхождение между собой и своим императором: стоическая меланхолия вызывает у него дискомфорт. Эта философия терпения, подчинения мировому порядку, принятия страдания — всё это начинает казаться Марию оправданием зла. Ему претит стоическая терпимость, которая превращается в равнодушие. Решающий эпизод – посещение императором публичных игр, где на арене звери терзают пленников. Народ ликует, император безучастно присутствует из чувства долга, не проявляя жалости к жертвам. Марий потрясён: стоическое равнодушие к боли кажется ему жестоким изъяном этой добродетели. Он вспоминает, что сам Аврелий в своих максимах учит принимать смерть и страдание как естественное, не переживая из-за «ничтожного тела». Но можно ли, рассуждает Марий, так презреть живое чувство, чтобы спокойно смотреть на насилие? После той сцены в амфитеатре Марий ощущает разочарование в стоицизме. Император, которого Марий столь уважал, выглядит теперь «беспомощным и в чем-то морально скомпрометированным», поскольку даже не пытается смягчить жестокие нравы.

Разочаровавшись в официальной идеологии Рима, Марий чувствует себя морально одиноким в великом городе. Во дворце он – чужак, чей эпикурейский идеал радости жизни не находит полного отклика. Его прежняя эпикурейская уверенность поколеблена (стоики указали на её ограниченность), но и стоицизм не стал приемлемой альтернативой. В поисках себя Марий временно отстраняется от суетного двора. Заключительная глава третьей части — кульминация внутренних поисков Мария. На фоне тревожного ожидания новой войны, он вновь размышляет о Логосе, об идее разумного «внутреннего собеседника» в человеке. Но теперь он идёт дальше: он начинает представлять себе, что этот Логос — это не просто часть разума, а некто, кто может быть личностью, пусть и скрытой. Он всё ещё сомневается: Логос может быть проекцией, фантазией. Но, с другой стороны, возможность того, что это действительно собеседник, живая реальность — даёт ему утешение, направление, даже смысл жизни. Он делает выбор не на основе знания, а воли. Actio fidei — не как догмат, а как психологическая необходимость. В этом выборе он вступает в «дальнейший путь», оставляя позади как эпикуреизм, так и стоицизм, и приближаясь к чему-то новому — к предчувствию христианства. Он покидает душную столицу, ощущая, что Рим, некогда полный богов, стал духовно опустошённым лесом из бронзы.

Душа по природе христианская

Марий берёт отпуск и уезжает из Рима, пытаясь восстановить душевное равновесие на лоне природы. Он совершает несколько одиночных путешествий по живописным окрестностям: скитается по Кампаньи, Альбанским и Сабинским холмам. Здесь, вдали от дворцовых интриг, его душа находит утешение. В одной из таких прогулок Марий переживает нечто вроде мистического озарения – день полного душевного мира и красоты, когда окружающий пейзаж явился ему почти божественным откровением. Пейтер описывает эту сцену как эпифанию: погожий день, залитый солнцем, покой холмов, древние руины и облака – всё это вдруг складывается для Мария в ощущение присутствия «вечного Разума» или благого духа мироздания. Он чувствует себя не один: будто невидимый «божественный спутник» идёт рядом. Марий ощущает, что Вселенная не враждебна, что в её гармонии есть место любви и красоте. Позже он вспоминает эту сабинскую эпифанию как драгоценный источник внутренней крепости. В философском плане он интерпретирует случившееся через платонические идеи – возможно, как мимолётное прикосновение идеального Логоса. Однако, подчеркнёт Пейтер, это видение не стало для Мария прелюдией к религиозной вере или отказу от его эпикуреизма. Скорее, оно придало его эстетическому мировосприятию оттенок духовности, этическую окраску.

Отдохнув душой, Марий возвращается в Рим. Он встречает платонически настроенного писателя Апулея. Посещает философские клубы, и наблюдает, как искусство, философия, магия, риторика соединяются в искусственном синтезе. Здесь его вновь встречает верный друг Корнелий, в котором он всё это время ощущал особенную духовную силу. Корнелий приглашает Мария погостить в поместье его знакомых за городом – в доме вдовы Цецилии на Кампанье. Марий с радостью принимает предложение. Эта заключительная глава посвящена знакоству с христианстом. Она противопоставляет две среды: в одной умудрённый, изысканный мир эллинистического риторизма и литературного культа; в другой скрытая, но духовно насыщенная община раннехристианского дома Цецилии. Именно контраст с этим культом изысканности усиливает впечатление от «curious house» — христианского дома, наполненного молчаливой красотой и моральной цельностью. Цецилия – благородная молодая матрона, окружённая близкими, слугами и друзьями, живущими как единая община. Мария поражает атмосфера искреннего братства, взаимной поддержки, почти потустороннего мира, которую он давно не встречал среди римской знати.

Марий изучает эту общину более внимательно, сначала предполагая, что это всего лишь одно из погребальных братств. Но он сталкивается с чем-то иным: с новой формой человечности, где любовь и забота не зависят от закона или общественного договора, но от сверхъестественной энергии, изменяющей всю ткань жизни. Особое внимание уделяется идеалу целомудрия как «сбережению творческой энергии», а также идее семьи как святого пространства. Постепенно гость понимает, что попал в кружок тайных христиан: хозяйка и её домочадцы исповедуют новую веру, запрещённую властями. Однако перед Марием не мрачные фанатики, а скорее люди, преисполненные светлой надежды. Они не торопятся разглашать догматы, но Марий и сам не стремится спорить – он эстетически очарован их образом жизни. Ему импонирует, что в их практике вера переплетена с красотой: утренние гимны, общая молитва над хлебом и вином, кроткие лица людей – всё это трогает тонкие струны его души. Марий присутствует на домашних богослужениях (Пейтер подробно описывает «божественную службу» в катакомбной церкви дома Цецилии), слушает чтения посланий некоего Юстина, видит обряд таинственной трапезы. Он замечает, как эстетически привлекательна эта зарождающаяся литургия: горящие лампады, аромат благоуханий, стройность ритуала напоминают ему языческие мистерии, но проникнуты новым духом любви. Он воспринимает образ юного Христа, добровольно отдающего себя за других, как нечто глубоко эстетическое и этически совершенное. Эта жертва — акт прекрасной добродетели, вызывающий не страх, а благодарность.

Для Мария этот дом становится символом невидимой, но глубокой реальности, с которой он вступает в соприкосновение не абстрактно, а телесно и душевно. Он видит, как христианская семья воплощает идеалы любви, невинности, защиты слабого — всего того, что казалось утерянным в Риме. Контакт с этим миром становится для него моральным событием. Христианство, какое увидел Марий, кажется ему «прекраснейшей вещью на свете» – не из-за богословия (которого он почти не знает), а из-за моральной чистоты и эстетики общины. Пейтер подчёркивает: раннее христианство предстало Марию идеальным, не сектантским и не догматичным, почти как исполнение лучших черт старого язычества, обновлённых новым чувством.

Марий сближается с хриастианами, особенно благодаря Корнелия, который, как выясняется, сам принадлежит к новой вере. Тем не менее, наш герой не спешит объявлять себя христианином. Он осторожный скептик, и не готов принять на веру чудеса и догматы. Но сравнивая своё эпикурейское кредо с жизнью христиан, Марий чувствует «неудачу в эмоциональном плане», пустоту, которую не смогли заполнить ни утончённые удовольствия, ни стоическая мудрость. Ему начинает казаться, что его «эгоистическое» стремление к личному счастью, каким бы утончённым оно ни было, оставляет душу голодной, тогда как эти люди обладают каким-то источником радости вне самих себя – силой веры и любви в сообществе. Особенное впечатление на него производит посещение подземной усыпальницы (катакомбы) семьи Цецилии. Дом этой христианской общины связан с собственной гробницей, куда они хоронят умерших, – эта практика чужда римлянам (те обычно сжигают тела). В тусклом свете лампад Марий проходит через ряды ниш с телами. Он поражён: христиане возвращаются к древнему обычаю погребения вместо сожжения из-за «особого чувства надежды относительно тела». Он догадывается, что это надежда на воскресение. В душе Мария это отзывается: отвращение к механическому кремационному обряду Рима (с которым он сам столкнулся, кремируя прах матери и друга) сменяется уважением к этой вере, которая хранит любовь и надежду даже перед лицом смерти. Марий, вспомнив своих усопших, сам участвует в трогательном обряде: он помогает перенести прах своих предков в новую могилу, словно желая и для них обрести покой.

Вскоре Марий вместе с Корнелием решает вернуться в Рим. Где-то в это время Марий встречается с Лукианом и прогуливается с ним по Аппиевой дороге. На фоне пейзажа и надписей на гробницах звучит скептический, но светлый диалог о смысле жизни, вере, теории. Лукиан воплощает критический разум, иронический гуманизм. Марий осознаёт, что вера — не всегда вывод разума, а часто — выражение темперамента. Он не отказывается от своей потребности в реальности сверхчувственного, но начинает понимать, что каждый выбор требует смиренного признания ограниченности человеческой природы. Марий ведёт дневник, «исповедь перед самим собой». Он фиксирует колебания духа, периоды меланхолии, проблески надежды. Он сознаёт потребность в «невозможном идеале», который бы придавал рутине жизни достоинство и направление. Он жаждет, чтобы кто-то — не он сам — мог сохранить его лучшие мгновения, его радости и боли, «как бы у Господа». Он приближается к осознанию духовного партнёрства с незримым Лицом, и именно это вызывает в нём вновь голос совести — не как страха, а как благодарности.

Но на подъезде к городу их настигает беда: римские власти именно в этот момент начали преследование христиан. Подозрительные путешественники – Марий и Корнелий попадают под арест, как возможные христиане. На допросе выясняется, что лишь один из них принадлежит к запрещённой секте (Корнелий действительно христианин, Марий же формально нет). Но Марий, проникаясь жертвенной любовью, принимает судьбоносное решение: он берёт вину на себя, заявляя, что именно он – христианин, а друг не причастен. Это самоотверженное признание спасает Корнелию жизнь: его освобождают, уверив, что Марий вскоре вернется. Корнелий, не подозревающий обмана, прощается, надеясь вскоре увидеть товарища. Марий же остаётся под стражей, готовый разделить участь христианских узников. Мария, как христианина, отправляют под конвоем в Рим, вероятно для суда или казни. Он переносит тяжёлые лишения: цепи, изнурительный переход пешком. Организм, измученный всеми испытаниями, не выдерживает: в пути Марий смертельно заболевает (лихорадка или истощение). Ещё до прибытия в город его тело было так сломлено, что конвоиры, не желая тащить бесполезный груз, бросают умирающего пленника на обочине. Но он не умирает совсем в забвении. За Марием в последние дни ухаживают несколько бедных деревенских жителей, тайных верующих, которые принимают его за одного из своих.

В финальной главе «Душа по природе христианская» Пейтер даёт описание последних мыслей Мария. Он подчёркивает: хотя герой так и не успел узнать или принять христианское учение сознательно, в самые последние часы жизни его состояние духа оказывается созвучно истинно христианскому смирению и любви. В бреду, между жизнью и смертью, Марий перебирает в памяти всех, кого он любил – мать, друга Флавиана, Корнелия, благородных людей, встретившихся ему. Он чувствует благодарность просто за то, что любил этих людей, независимо от того, отвечали ли они ему взаимностью. В этом сознании любви, по словам Пейтера, он нашёл точку опоры, на которой «душа его могла бы успокоиться с уверенностью». Благодарность за любовь приносит с собой ощущение некоего незримого любящего присутствия рядом – того самого «божественного спутника», смутно почувствованного им в Сабинских горах. Умирая, Марий обретает душевный мир. Автор явно намекает на христианский параллелизм: Марий умер за друга, как сказано в Евангелии – «нет больше той любви, как если кто душу положит за други своя». Он прожил жизнь эстетиста, но смерть его – подобна мученику любви. Тем самым Пейтер характеризует своего героя словами древнего апологета: «душа, по природе христианская». Марий воплотил в себе подлинно христианские качества (самопожертвование, милосердие, всепрощение) без формального крещения и догматов. Он пришел к христианству через через рассуждения о философии, а через эстетику братства и любви. Марий просто засыпает вечным сном. Похоронившие его простые христиане наверняка помолились за его душу и предали земле – и, в символическом контрапункте к началу книги, герой, прошедший путь от старых богов к новой вере, упокоился не как сожжённый прах, а как семя, верящее в воскресение.