Перевод нескольких самых интересных глав из книги Марио Мендеса Бехарано (1857-1931) — «История философии в Испании до XX века» (1929).

Оригинал на испанском (со всеми остальными главами) и версия на украинском.

Глава XV. Параграф VI.

Сенсуализм и натурализм

Исаак Кардосо. – Диэс де Лейва. – Рамирес де Арельяно. – Пухасоль.

Из философии натуралистической, столь процветавшей в прошлом столетии, можно упомянуть лишь Исаака Кардосо (1615-1686) — несмотря на то, что он родился в Португалии, он принял испанское подданство, учился в Испании, жил в Вальядолиде, занимаясь медициной, а затем в Мадриде как придворный врач короля, пока не был привлечён к суду Инквизицией за иудаизм. Тогда он бежал в Венецию, где сменил имя Фернандо на Исаак, и умер в Вероне. Его труд «Philosophia libera» (Венеция, 1673), разделённый на семь книг, пользовался признанием как в университетах, так и в монастырях. В нём он утверждает, что первоматерия (vaginam et amphoram formarum — «вместилище и сосуд форм») существует лишь в нашем мышлении, а принципы всякого природного состава не логические и не грамматические, а естественные. Принципы природных вещей — это не что иное, как четыре элемента. В защиту своих атомистических взглядов Кардосо с ожесточением оспаривает аристотелевскую доктрину о трёх началах: материи, форме и лишении. В то время как остро обсуждался вопрос о душе животных, он отказывает последним в способности к суждению, признавая за ними лишь инстинктивный импульс. В медицине Кардосо придерживался гидротерапии, в философии — определённого эклектизма, сопровождавшегося антипатией к Аристотелю; он отвергал чувственные формы (species sensibles), был образованным номиналистом и выступал в авангарде лагеря атомистов.

Дон Фернандо Диэс де Лейва, уроженец Севильи и врач города Санто-Доминго, «имя и сочинения которого, по словам Беристайна, остались неизвестны пинелистам и Эгиаре в их рукописях и заметках», написал «Антиаксиомы нравственные, медицинские, философские и политические» (Мадрид, 1682), и заслужил следующий панегирик:

«Великое произведение ума, равного которому, быть может,

Севилья не рождала — если только Индия наша удержит за ним право».

Отец Хуан Рамирес де Арельяно составил сочинение «Христианская республика и изгнание пороков, разум государства и политика добродетели, вечное спасение» (Мадрид, 1662), не отличающееся лаконичностью заголовка и содержащее этическое учение, извлечённое из Сенеки и Святых Отцов. За эмпирическую форму подачи материала мы поместили его здесь, поскольку по своей скромной значимости он не поддаётся лёгкой классификации. Как следствие, но не копия учения, изначально изложенного Фуэнтесом, а затем Сабуко и Уарте, появилось сочинение «Единственное и для всех солнце философии — проницательной и анатомической философии умов» (Барселона, 1637) — труд Эстебана Пухасоля, вдохновлённый, по его словам, одним из фрагментов Аристотеля и направленный на то, чтобы «все стремились к добру, противостоя злу и вредному». Он делит сочинение на четыре книги. Начинает с анатомии человека, заимствуя большинство определений из «Начал» Исидора Севильского, затем следует физиогномика, астрология, и завершает труд «Трактатом, в котором суммируется и резюмируется всё ранее изложенное с двумя наглядными примерами, взятыми из следующих за текстом портретов и фигур» (которые, как метко замечает Каррасидо, не делают чести гравёру, их исполнившему), включая прогнозы заболеваний.

Сколь бы ни стремился Кастро в своём апологетическом порыве представить пресвитера из Фраги как предтечу кранеоскопии и Галля, и сколь бы ни отмечал неиссякаемое доброжелательство Каррасидо его изобретательность, признавая скромные литературные качества автора, — я не могу убедить себя в позитивной ценности столь произвольных утверждений и недостаточных наблюдений, и не в силах примирить, как в этом, так и во многих других случаях, материализм учения с католической психологией пресвитера, который подчиняет свою книгу церковной цензуре. Но и этот труд не должен быть забыт — пусть не по своим внутренним достоинствам, но как звено в истории науки.

Глава XVI. Параграф III.

Сенсуалисты в XVIII веке

Введение французского и английского сенсуализма. – Стремление согласовать его с ортодоксией. – Верней. – И. Монтэйро. – А. Эксимено. – Х. Андрес. – Нахера. – Авенданьо. – Д. Сапата. – Перейра. – Кампос. – Алеа. – Игнасио Родригес. – Хосе Родригес. – Тоска. – Андрес де Санта-Крус.

Поскольку человеческий дух уже не мог покоиться на схоластических вывертах, а идеалистические системы в Испании померкли, исследовательская жажда с готовностью приняла английский и французский сенсуализм. Эти учения прижились с такой силой, что — не обращая внимания на их материалистическую и атеистическую природу — их приняли даже церковники всех орденов и религиозные лица, которые, без сомнения, полагая это искренне, старались совместить исповедание безрелигиозных доктрин с внешней демонстрацией ортодоксии и кажущимся уважением к откровению. Искренность, с которой сопровождались их заявления, — вещь, сокрытая в глубине совести, и потому недоступная внешнему суждению. Два перевода «Логики» Кондильяка появились в Испании в конце века: один — буквальный, изданный в 1784 году Бернардо Марией Кальсадой, который впоследствии подвергся преследованию со стороны Инквизиции; другой — в форме диалогов, с приложением о критике познания, опубликованный в 1794 году Валентином Форонда.

На распространение сенсуализма в Испании заметное влияние оказал португалец Луис Антонио Верней, который в своём трактате «Истинный метод обучения, чтобы быть полезным Республике и Церкви» (1760) выступает против аристотелизма, низводит силлогистику в ничто, отвергает онтологию и основы этики, сводит идеи к ощущениям, представляет рефлексию как деятельность, работающую исключительно с данными чувств, формирует относительные идеи посредством сравнения простых, а универсальные идеи — через рассмотрение сходных вещей в совокупности, без учёта их различий.

«Интенциональная метафизика — это чистая логика. Реальная метафизика — это чистая физика, а всё остальное — ребячество».

Иезуит отец Игнасио Монтэйро (вероятно, португалец, поскольку под этим обозначением он числится в библиографии ордена), которого Менендес Пелайо называет «дезертиром со всех фронтов», был изгнан из Испании вместе со всем орденом. В юности он принадлежал к аристотелевской фаланге, затем кратковременно увлекался атомизмом, перескочил к картезианству и, наконец, пришёл к эмпиризму. Он, по-видимому, искренне считал, что его путь сквозь столь разные системы даёт ему право именоваться эклектиком, и озаглавил свой труд «Philosophia libera seu eclectica» (Венеция, 1766). Нетрудно понять, почему он настаивал на свободе мышления в нерелигиозных вопросах: вряд ли кто-либо ещё пользовался (и, возможно, злоупотреблял) этим правом так активно. В логике, в которой он стремился дать согласованный обзор идей, он сперва следует схоластам, затем внезапно отстаивает врождённые идеи в духе платоников, приписывая чувствам формирование низших понятий, а более высоких — размышлению. Он делит философию на пневматику, мораль и физику — классификацию, которую Менендес Пелайо по непонятной причине считает оригинальной: напротив, она почти совпадает с традиционным делением греческих школ. Если в его логике в абсурдной смеси соединяются эмпиризм и теория врождённых идей, то мораль основывается на сенсуализме — он прямо признаёт заимствование теорий у Гельвеция, — а физика, наиболее достойная внимания часть его «Курса», удивляет тем, что принимает только часть из теории тяготения Ньютона. Его физическое учение основано на наблюдении, эксперименте и расчёте. Два года спустя он издал ещё один труд — «Принципы философии теологии и естественной религии» (Principia Philosophica Theologiae atque religionis naturalis, Венеция, 1778).

Иезуит из Валенсии Антонио Эксименo-и-Пухадес (1729-1808), восторженный поклонник Локка и Кондильяка, предает анафеме аристотелизм, и с головой погружается в сенсуалистскую логику, пронизывающую его трактат «О философских и математических штудиях, которые следует учреждать» (De studiis philosophicis et mathematicis instituendis, 1789), книгу объёмом около 300 страниц, а также «Философские и математические начала» (Institutiones philosophicae et matematicae, 1796), известную лишь частично, поскольку были напечатаны лишь два тома, охватывающие диалектику, метафизику, мораль и право. Несмотря на свою сенсуалистскую направленность, он утверждает, что человеческая душа — это субстанция, то есть самосущее бытие, отличное от тела. Однако отвращения к метафизике он скрыть не может, о чём свидетельствует уже само название «Tractatus Primus de la Dialéctica: О вещах, которые обычно называют метафизическими». Для Эксимено идея — это обновлённое ощущение, ибо всякий акт души сопровождается приятным или неприятным ощущением. Ни одна идея, включая идею Бога («Что может быть дальше от чувств, чем Бог?» и т. д.), не происходит из иного источника, кроме чувств. Все восприятия сохраняются в памяти и связываются между собой и со всеми впечатлениями, полученными мозгом. Деятельность духа заключается в сравнении, связывании и упорядочивании ощущений, возведённых в ранг идей. Сравнивая отдельные идеи, дух абстрагирует общую черту и извлекает из неё общие понятия. Под духом здесь, разумеется, понимается человеческий: ведь животные, хотя и могут судить, а следовательно, и мыслить, не обладают способностью к обобщению, поскольку душа животных не есть сущность, абсолютно отличная от всякой первоматерии как бытийно, и лишена познавательной способности. Из такой логики легко понять характер вытекающей из неё морали: воля определяется чувством удовольствия или страдания в данный момент, а потому человеческие поступки имеют целью полезность, ибо сама жизнь представляется нам как желанная цель, к наслаждению которой стремятся все человеческие усилия.

Отец Хуан Андрес (1740-1817) продолжает линию своих предшественников, соглашаясь с Кондильяком в том, что чувства предоставляют единственный источник знания, и сводя душевные функции к метаморфозам ощущения. Его труд «Prospectus de Philosophia universae disputatione» (1773) ясно выражает эту установку. Францисканец Хуан де Нахера проявил себя в двух противоположных лагерях. В ранний период он был яростным атомистом и защищал эту доктрину в своём сочинении «Возрожденный Майнан» (Maignanus redivivus, Тулуза, 1720). Однако, раскаявшись в своих взглядах, он выступил против школы Декарта и осуществил полную ретракцию в пользу схоластики в своей второй книге «Философские разочарования» (Desengaños filosóficos, Севилья, 1737). Первая из этих двух книг представляет собой физико-теологическое рассуждение, разделённое на три части: общую, содержащую диспуты, касающиеся евхаристии, и две апологии, в которых автор отвечает на возражения отца Паланко и доктора Лессаки. В палинодии под названием «Философские разочарования» он, раскаиваясь, говорит:

«Философия Аристотеля действует, удовлетворяя как чувства, так и разум… Опыт также показал, что именно школьное (схоластическое) учение устоялось, в то время как остальные системы едва рождаются, как уже умирают. И если бы некоторые схоласты не предпринимали неосторожных усилий, чтобы им противоречить, те бы давно рассеялись… Завершаю этот и прочие Разочарования. То, что известно о философии, — ничтожно; и известно оно через абстрактную систему школ» (Desengaño III, стр. 105).

Александро де Авенданьо, атомист и теолог, решительный новатор, опубликовал «Философские диалоги в защиту атомизма и ответ на аристотелевские возражения преподобного отца Франсиско Паланко и др.» (Мадрид, 1716). Этому труду предшествует пространное предисловие (или «цензура»), написанное доктором Диего Матео Сапатой, который в параграфе 182 называет Платона «князем нашей атомистической философии». После предисловия, подписанного именем Франсиско де ла Пас, «профессора богословия», и собственного ответа Авенданьо, следует серия диалогов между Аристотелистом и Атомистом. Первые семь диалогов посвящены опровержению тезисов отца Паланко, а последние четыре — защите маиньянистской доктрины (вдохновлённой теологом Себастьяном Майнаном). Побеждённый в споре, Аристотелист в конце концов сдаётся и восклицает:

«Я больше не могу противостоять вашим веским доводам и остроте ума; так что считайте меня одним из тех многих приверженцев, которых имеет эта доктрина, быть может, оклеветанная злонамеренными умами».

Дон Диего Матео Лопес де Сапата, врач из Мурсии, автор нескольких медицинских трудов, был яростным противником Аристотеля и убеждённым атомистом. Он опубликовал сочинение «Закат аристотелевских форм», заглавие которого само по себе указывает на философскую направленность книги. От этого посмертно изданного труда вышел в свет только первый том. Преследуемый Инквизицией, Сапата — быть может, самый серьёзный критик аристотелизма своего времени — был заключён в тюрьму в Куэнке и публично выставлен на позор во время торжественного аутодафе. К этому же кругу можно причислить Луиса Хосе Перейру, автора трактата «Теодицея, или Естественная религия» — небольшой книги, которую можно отнести примерно к 1771 году, хотя точная дата издания отсутствует. Он родился в Эворе, учился в Лейдене и считается испанцем по той причине, что практиковал в Мадриде. В своём сочинении он ставит перед собой задачу защитить врачей от обвинений в материализме. Начав с обоснования законности философского познания для представителей медицинской профессии, он переходит к формулировке определений, постулатов и 43 положений, из которых выводит идеи о духовной природе Бога, бессмертии человеческой души и сущности естественного права, чьи нормы обязательны для всех. Он стремится вознести познание от анатомии тела к познанию первопричины. Активный разум, вечность материи, сущностность движения и всё, что тяготеет к идеализму, по Перейре, должно быть отвергнуто. Для него существуют лишь два начала: логическое — чувства, и биологическое — Провидение.

Рамон Кампос, родившийся в Бурриане и умерший в 1808 году, опубликовал «Систему логики» (Мадрид, 1790), а уже в XIX веке — «Дар слова» (1804), оба труда вдохновлены номиналистской схоластикой. Одной из любопытных сторон доктрины Кампоса, изложенной в его книге, является сведение всех интеллектуальных способностей к воображению и памяти, а также утверждение, что абстракция не является функцией разума, а происходит исключительно благодаря артикулированной речи. Вследствие этого, утверждает он, невозможно передать абстрактные идеи глухонемым от рождения, поскольку им недоступна устная речь. Эта позиция по существу совпадает с тезисом традиционалиста Жозефа де Боналя:

«Человек мыслит своё слово прежде, чем мыслит свою мысль».

Отец Хосе Мигель Алеа, также придерживавшийся сенсуалистских взглядов, тем не менее, выступил против крайностей Кампоса в ряде статей, опубликованных в журнале «Разнообразие наук, литературы и искусства, которые позднее он включил в заключение своих Аналитических уроков для глухонемых» (1807). Следуя по тропе, проложенной Алонсо де Фуэнтесом и продолженной Сабуко, Уарте и Пухасолем, отец Игнасио Родригес (1763-1808) из ордена пиаров (Escuelas Pías) опубликовал небольшой трактат объёмом чуть более 300 страниц in-quarto под заглавием «Философское распознавание способностей к искусствам и наукам» (Filosófico discernimiento de ingenios para artes y ciencias, 1785). В двадцати статьях, составляющих эту книгу, он исследует этимологию и значение слова ingenio («способность», «одарённость»), соответствие способности природе, её виды и способы распознавания, различия в способностях по народам, возрастам и другим обстоятельствам, а также те типы дарования, которые лежат в основе поэзии, риторики, юриспруденции, медицины и военного искусства. Он рассматривает также средства сохранения и укрепления дарования. Новизны в затронутых темах нет — он следует своим предшественникам и в сенсуалистском подходе:

«Что ум и живость души зависят от телесного темперамента, не должно никого удивлять, если учесть, что даже моральные качества души, будучи ещё более скрытыми, иногда распознаются по телесным признакам — по физиогномике и манере поведения.»

Подчинение психики физиологии выражено у него без обиняков: «Думаю, что четыре условия должны сопровождать внутреннюю субстанцию головы: (1) хорошая организация и структура; (2) соединение частей; (3) равновесие тепла и холода, влажности и сухости; (4) чтобы она состояла из тонких и деликатных элементов. К этим четырём качествам можно прибавить главное — чтобы её субстанция имелась в достаточном количестве». Хотя по существу Родригес ничего не добавляет к содержанию своих предшественников, его стиль отличается большей утончённостью, чем у Уарте. Несмотря на обилие классических цитат, он, как выдающийся гуманист и переводчик «Институций ораторского искусства» Квинтилиана (1799) в соавторстве с отцом Сандьером, не нагромождает их с тяжеловесностью и претенциозностью своего образца.

Скорее апологетом, чем философом, можно назвать цистерцианца отца Хосе Родригеса (1703-1777), хотя он был решительным сторонником экспериментального метода. Его труд «Филотео» (1776) ставит целью доказать форму и цель творения, выведенные из самой природы. Он не проявляет фанатизма: при условии сохранения догмата о творении — «который необходим и потому ясно изложен в Священном Писании» — человек, по его мнению, вполне вправе исследовать и обсуждать всё остальное, руководствуясь собственным разумением. Аргументы, приводимые в этом диалоге — ибо «Филотео» написан в сократической форме, в виде беседы между двумя католиками и двумя вольнодумцами — могли иметь вес в своё время, но ныне никого не убеждают. В духе своих современников-эмпириков, Родригес старается примирить экспериментальное знание с откровением. Тем же вдохновением проникнуты его другие труды — «Критико-медицинская арена» (Palestra crítico-médica) и «Новый взгляд на моральную теологию» (Nuevo aspecto de teología moral). Однако он резко выступает против Ньютона и Фонтенеля, особенно против теории о множественности населённых миров.

Отец Томас Висенте Тоска (1651-1723), из Оратория св. Филиппа Нери, умеренный атомист и эклектик, организует свои пять томов «Философского компендиума» (Compendium Philosophicum, Валенсия, 1721) в полу-аристотелевской форме. Вначале он рассматривает «Логику, или рациональную философию», затем идут трактаты «О метафизике интенциональной», где исследуется сущее и его качества; «О всеобщей физике и основных свойствах природных тел»; космологические трактаты, касающиеся «Мира, Неба и небесных тел»; «О первоэлементах и их смесях»; о «метеорах, окаменелостях, минералах и растениях»; затем — «О животных, то есть о существах, наделённых жизнью и чувствами»; и, наконец, — «О реальной метафизике», включающей учение о человеческой душе, ангелах, демонах и Боге.

Хотя это может показаться странным, учитывая его церковный статус, он отстаивает атомистическую доктрину, аргументируя невозможностью бесконечного деления — слабым доводом, уже встречающимся в «О природе вещей» Лукреция, поскольку невозможность такой операции для человека как конечного существа не означает невозможности её для бесконечной Природы. В диспуте о душе животных он утверждает, что форма животных — это материя, преходящая и лишённая познавательной способности. Как бы ни старались найти смягчающие обстоятельства — если не по решению Церкви, то хотя бы по требованиям логики — атомизм всегда будет побочной ветвью материалистической философии.

Яркий пример крайностей, к которым может привести стремление согласовать некоторые научные доктрины с религиозным чувством, представляет собой дон Андрес де Санта-Крус, уроженец Гвадалахары. Этот мыслитель провёл большую часть жизни за границей: до 1790 года он был наставником детей одного немецкого принца, а затем поселился в Париже, как раз в бурные дни революции. Когда Робеспьер попытался сдержать царящий атеизм словами: «Нет иного Бога, кроме Верховного Существа; Его храм — Вселенная, Его культ — добродетель», Санта-Крус основал Общество теофилантропов, в число участников которого вошли такие видные фигуры, как Бернарден де Сен-Пьер. Несмотря на насмешки прессы, сообщество привлекло последователей в северной Франции и некоторое время процветало. Но впоследствии его разделение на два лагеря подорвало единство: один оставался верен идеалистическому деизму, другой — настаивал на необходимости культа и разработал литургию, утвердив веру в загробную жизнь с девизом, размещённым в храме: «Смерть — это начало бессмертия».

Эта новая «церковь» стала своего рода убежищем для колеблющихся, стремящихся избежать отчаяния атеизма. Политическая реакция повредила обществу: хотя его право на существование было признано, ему запретили, как прежде, собирать адептов в государственных зданиях. Санта-Крус вернулся в Испанию — побеждённый и измождённый, он прибыл в Бильбао без всего, кроме чемодана с двумя или тремя экземплярами своей книги «Культ человечества» (Le culte de l’humanité), изданной в V году Французской республики. Это небольшое сочинение вдохновлено доктринами барона д’Гольбаха. Санта-Крус пишет, что католицизм изжил себя, стал врагом человеческой свободы, а немногие полезные идеи, которые он ещё несёт, теряют всякую ценность, будучи заключены в непонятные символы. Для счастья людей достаточно всеобщей морали. Естественный закон способен с успехом заменить религию. Последняя, по его мнению, рождает эгоизм, тогда как терпимость — несомненно, величайшая из добродетелей.

Когда признаётся только чувственно-экспериментальное познание, всё, что не попадает под юрисдикцию чувств, должно быть отвергнуто. Тогда материалистическая концепция становится неизбежной, а такие понятия, как идеи, дух, Бог, исчезают, словно дым в горизонтах сознания.

Глава XVII. Параграф X.

Материалистические школы

г-н Хосе Марчена. – Сенсуализм: отец Муньос и Капилла. – Г-н Хуан Хусто Гарсия. – Рейносо. — Список. – Арболи. – Мартель. – Паскуаль. – Салас. – Распространение теорий Бентама. – Френология: Куби. – Материализм: Мата. – Сала и Вилларет.

В религиозном сознании Испании не существует полутонов: либо католицизм, либо атеизм. Редчайшей птицей (avis rarissima) будет человек, отрёкшийся от католицизма ради исповедания какой-либо иной догматической веры. В Испании невозможно разрушить ментальную дисциплину, сформированную поколениями, без того чтобы не совершить резкий скачок либо в полное отрицание, либо в полное безразличие. Эта особенность объясняет тот факт, что неверующий клир конца XVIII века, как мы ещё увидим, с готовностью принял сенсуалистские теории; что только один выдающийся священник, дон Хосе Мария Бланко, окончательно утвердился в англиканской церкви; а большинство, подобно так называемому аббату Марчена, погрузилось в пучину материалистического атеизма. Дон Хосе Марчена (1768-1821), родом из Утреры, изучал гуманитарные науки и теологию в Севилье, но не вышел за пределы низших церковных степеней. Спасаясь от Инквизиции, он укрылся в Гибралтаре и затем эмигрировал во Францию. Обладая щедрой душой и открытостью ко всем идеям, он испытал головокружение новизны и, поучаствовав в Великой французской революции, скончался под небом своей родины. Его деятельность как переводчика была огромна. Учёный-гуманист, он однажды сыграл шутку, подделав текст Петрония с такой искусностью, что все учёные попались на эту удочку. Вдохновлённый успехом, он повторил обман, заявив, будто обнаружил стихи некоего Катува на пергаменте из Геркуланума. Марчена совершил резкий скачок — от ортодокса к атеисту. В Париже он даже основал «школу», над входом в которую значилось: «Атеизму обучают по принципам».

Все священники севильской школы, по существу, разделяли взгляды Марчены. Дух вольтеровского критицизма всколыхнул весь испанский светский клир, который, вероятно, открыто порвал бы с католицизмом, если бы не постоянное давление со стороны монашеских орденов. На Кадисских кортесах просвещённые пресвитеры выступали за либеральные идеи, в то время как другие поддерживали французскую партию — из любви к тем же идеалам, — а некоторые эмигрировали, чтобы публично отречься от утраченной веры. Убеждён, что в душе Марчены сохранялся проблеск наивной доброты и щедрости, заметный даже в его литературных мистификациях, которые отдают типичным андалузским озорством. О необыкновенной ясности его ума свидетельствует хотя бы следующий случай: генерал Моро, пожелав получить статистическое описание одного из слабо изученных районов Германии, поручил это Марчене. Тот в кратчайшие сроки выучил немецкий, прочёл всё, что было написано по теме, и составил статистический отчёт с точностью опытного топографа. Поэт позитивного сомнения, разъедавшего его совесть, он говорил — не в манере риторических новейших поэтов, а с подлинной тревогой:

«Кто знает — быть может, смерть есть высшая жизнь?

Не мог ли бы тот, кто дал мне бытие,

Сохранить его и за гробом?

Ограничена ли его сила

Этой низкой планетой?

Кто может измерить безмерную мощь?

Что есть душа? Знаю ли я её суть?

Я существую. Куда я иду? Откуда я пришёл?

Почему преступление вызывает отвращение в моей совести?».

В увядании своей юности, быть может, предыдущие стихи свидетельствуют о всплеске его изначального воспитания, которое вновь пробудило в нём сомнение в атеизме. Он исповедует мораль природы, борется с аскетизмом, но в его мышлении отсутствует какая-либо систематичность. У него было много таланта, глубокая эрудиция, большое обаяние; однако его способности напоминали увядшие цветы, благоухающие в пустоту — словно он так и не нашёл ни женщину, достойную украситься ими или вдохнуть их аромат, ни алтарь, который можно было бы озарить их дыханием и украсить их красками. В предисловии к своему труду «Уроки нравственной философии и красноречия» (1820), он представляет Бога христиан как непротяжённый дух, наполняющий пространство и время и созерцающий все возможные истины; из этого он делает вывод, что чудеса недостойны божественного величия.

Сенсуалистское влияние ощутимо в творчестве августинца из Кордовы, отца Хосе де Хесуса Муньоса-и-Капильи (1771-1840) — выдающегося оратора, прекрасного ботаника, лишённого монастыря вследствие политических преобразований, и автора сочинения «Флорида» (La Florida, 1836) — своеобразного элементарного трактата по метафизической и нравственной идеологии, предназначенного для обучения молодёжи, написанного в форме извлечений из бесед, имевших место в загородном домике. В диалоге участвуют три собеседника. Один из них — отец юноши, который, слушая беседы с глубоким вниманием, впоследствии в присутствии отца составляет краткие резюме обсуждений, происходивших в поэтической усадьбе близ Сегуры-де-ла-Сьерра (Хаэн). Об этом трактате, написанном изящным языком, Менендес-и-Пелайо замечал:

«Психология отца Муньоса в большей степени, чем у Эксимено, сохраняет активность души, работающей с данными чувств, и, кроме того, имеет достоинство — чётко различать впечатление и ощущение, определяя последнюю как “модификацию души, вызванную чувствами”, добавляя при этом, что ни одно ощущение само по себе не является идеей, хотя идеи составляются из ощущений… Я не могу — как бы ни старался Кондильяк убедить меня — понять, как ощущение, даже если его пропустить через все метаморфозы Овидия, может стать восприятием, тем более — идеей.»

Тем не менее, моё согласие с дон Марселино ограничивается общей оценкой «Флориды», не распространяясь на детали, особенно на оценку трактата о подлинном происхождении религии, где Муньос предпринимает попытку опровергнуть известный труд Дюпюи об истоках всех культов — при всей скудости средств, но с похвальной щедростью и, возможно, эффективностью в контексте знаний своей эпохи. Так или иначе, само представление о мозге как хранилище следов ощущений и основанных на них восприятий и идей, а также теория взаимоотношений между идеями, достаточны, чтобы причислить отца Муньоса к сенсуалистской фаланге. Даже его метафоры о душе привлекают внимание к телу. Объясняя генезис познания, он утверждает, что знания — это «пища души: одни из них превращаются в её собственную субстанцию или ассимилируются с ней — и именно они являются питательной частью», и далее сравнивает формирование идей с пищеварением. Кто бы мог подумать, что сын крупнейшего христианского платоника дойдёт до сенсуалистской позиции, сравнимой с воззрениями философов-иезуитов, происходивших из аристотелевской традиции!

Дон Хуан Хусто Гарсия, профессор математики, опубликовал «Элементы подлинной логики» (Elementos de verdadera lógica, 1821) — резюме из идеологии Дестюта де Траси, где отвергается духовная природа души, как неприемлемая для философии из-за отсутствия эмпирических данных, и признаётся лишь на основании веры. Учение Кондильяка проникло также в севильскую школу, и ясное его изложение представил поэт дон Феликс Х. Рейносо (1772-1841) в своём курсе «Идеологии», прочитанном в Королевском патриотическом обществе, а также в «Рассуждении о влиянии изящных искусств на совершенствование разума» (1816). Для Рейносо, как и для всех сенсуалистов, предмет познания ограничивается феноменом, а задача учёного сводится к сравнению фактов между собой, поиску их происхождения и несовершенств, и сведению их к общим принципам. Всякая воля рождается из желания, а всякое желание — из потребности. Наше благо — это удовольствие, зло — это страдание.

«Хорошим и полезным называют то, что даёт более основательное и устойчивое удовольствие, хотя оно может быть менее изысканным и труднее достижимым; Прекрасным и приятным — то, что доставляет более утончённое и чистое удовольствие, хотя и менее продолжительное».

Вся эта доктрина восходит к французскому и английскому сенсуализму, переданному, в частности, через «Систему природы» — излюбленное чтение либеральных священников Севильи в ту эпоху. Хотя не с той резкостью, как у классиков сенсуализма, но уже в смягчённой версии Пьера Ларомигьера, который расширил рамки кондильякианской идеологии, поместив рефлексию рядом с ощущением, сенсуализм нашёл своё применение и в нравственном и художественном порядке у великого дона Альберто Листы (1775-1848), но наиболее полно — в философии — у дона Хуана Хосе Арболи-и-Акасо (1795-1863), уроженца Кадиса. После того как он занимал кафедру докторской теологии на родине, в 1852 году был посвящён в епископы Гуадикса, а в 1854 перешёл на кадисскую кафедру. Этот прелат, которого Менендес-и-Пелайо по ошибке называет «Арибáу» (Historia de los heterodoxos, III, стр. 695), не указав ни имени, ни дат, ни точного названия сочинения, сотрудничал с Листой в основании колледжа Сан-Фелипе-Нери в 1838 году, где преподавал философию до 1848 года. В это время он издал «Свод уроков философии, преподаваемой в колледже гуманитарных наук Сан-Фелипе-Нери в Кадисе» — в пяти небольших томах. Первое издание, которого автор настоящего текста не видел, выходило в виде выпусков, которые были распроданы столь быстро, что ещё до завершения издания он приступил ко второму, отпечатанному в Кадисе, в типографии «Медицинского журнала», в 1846 году. Пять томов последовательно посвящены: психологии, логике, общей грамматике, этике и теодицее. Его исповедание философской веры — категорично:

«Наши идеи, наши суждения, наши знания не существуют в душе, по крайней мере актуально, иначе как в момент их ощущения».

«Знания, составляющие интеллект, все происходят — прямо или косвенно — из чувств».

«Следовательно, если для познания необходимо чувствовать, то логически вытекает, что интеллект зависит от чувствительности».

Изучая систему Ларомигьера, он утверждает, что «принцип, на котором она покоится, — истинен, и лишь комбинации — недостаточны». А в предисловии он заявляет: «Я следую доктринам г-на Ларомигьера, модифицированным его учеником месье де Кардайяком». С выраженным эмпирическим уклоном выступает отец Мигель Мартель, опубликовавший в 1843 году свою «Нравственную философию» (Filosofía Moral), где заметна враждебность к спиритуализму и схоластике. Возможно, чтобы не идти вразрез с тогдашним состоянием национального сознания, он не решился изложить свою доктрину в неприкрытом виде и принял нравственные выводы, типичные для школ спиритуалистского направления. Моралистом в духе Мартеля проявил себя и дон Пруденсио Мария Паскуаль в своей «Системе морали, или теории обязанностей», которую он подписал собственным именем, а также в «Искусстве мыслить и поступать правильно, или Рациональной и нравственной философии» (1820), опубликованной под инициалами D. P. M. P. M. Эти сочинения малозначительны и не заслуживают отдельного разбора.

То же сенсуалистское направление, но без новизны и усиленное утилитаризмом Джереми Бентама, вдохновляет «Принципы гражданского и уголовного законодательства» (1821) дона Рамона де Саласа, профессора в Саламанкском университете, в доме которого собирались сторонники вольтерьянства. Салас перевёл Дестюта де Траси и Бентама, дважды подвергался суду, был вынужден отречься и сослан. Упомянутая книга — по сути, перевод «Принципов законодательства и кодификации» Стефана Дюмона, позднее сокращённо изложенных доном Хоакином Феррером-и-Вальсом. Во второй трети XIX века Бентам оказал заметное влияние на испанскую философию права, особенно среди профессоров и трактатистов, в частности — в Саламанкском университете, где Мелендес Вальдес исповедовал атеизм, и в Севильском, как уже упоминалось ранее. Среди тех, кто распространял идеи Бентама:

-

Торибио Нуньес (1777-1834) опубликовал «Систему общественной науки, задуманную английским юрисконсультом Джереми Бентамом и реализованную согласно его собственным принципам» (1820);

-

Хосе Хоакин де Мора — «Советы, адресованные Кортесам и испанскому народу» (перевод, Мадрид, 1820);

-

Сантьяго Вильянова-и-Хордан — «Применение паноптикума Джереми Бентама к испанским тюрьмам и исправительным домам».

Публиковались многочисленные переводы сочинений Бентама, некоторые — анонимно или под инициалами:

-

«Теория наказаний и вознаграждений», извлечённая из рукописей Бентама, переведена Д. L. B. (Париж, 1826; Мадрид, 1838);

-

«Тактика законодательных собраний», переведена F. C. de C. (Мадрид, 1835);

-

«Деонтология, или наука морали», составлена М. Дж. Боуэрингом и переведена Д. P. P. (Валенсия, 1836);

-

«Трактат о судебных доказательствах», переведён доном Диего Браво-и-Дестонé, севильским писателем, умершим в 1889 году.

Наконец, вся совокупность сочинений Бентама, переведённая на испанский язык, была издана в 14 томах в 1847 году доном Бальтасаром Андуага-и-Эспиносой (1817-1861) — юристом и натуралистом, умершим в Гаване.

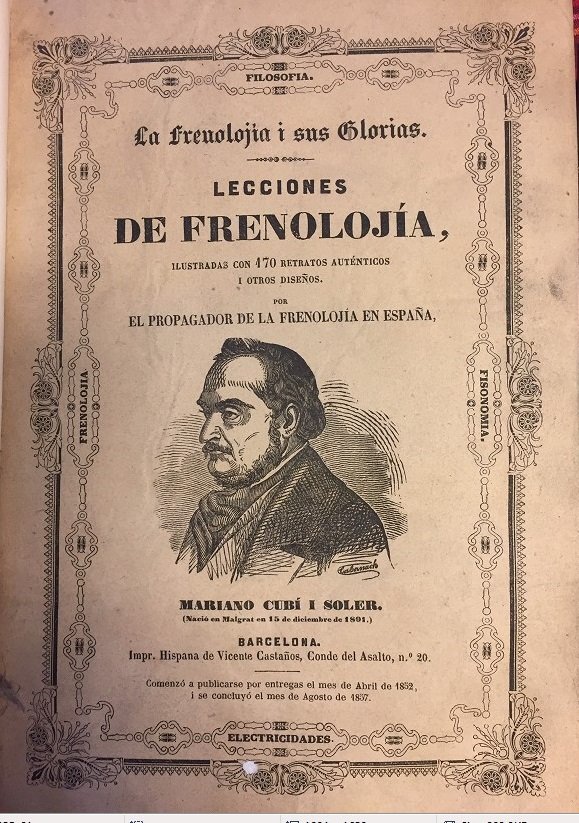

Последствием материализма явилось распространение в Испании френологической и кранеоскопической доктрины, сформулированной Галлем и Шпурцгеймом и нередко смешивавшейся с месмеризмом. Об этих учениях в Испании уже появлялись книги и брошюры, однако воплотились они в лице дона Мариано Куби-и-Солера (1801-1875), каталонца, получившего образование в Америке. Он принял на себя тяжёлое апостольство френологии, объехал почти всю Испанию, подвергался критике, насмешкам и судебному преследованию перед церковным трибуналом в Сантьяго. Среди множества его трудов к рассматриваемой теме относятся: «Введение во френологию» (Introducción a la Frenología, Новый Орлеан, 1836), «Руководство по френологии» (Manual de Frenología, Барселона, 1844), «Полная система френологии» (Sistema completo de Frenología, Барселона), а также ряд полемических опусов. Куби мужественно переносил невзгоды, писав:

«Человек, который искренне принимает философское учение, должен благословлять удары судьбы, заставляющие его это учение разъяснять…»

Во время поездки в Севилью в 1845 году, он провёл практические демонстрации своих знаний в тюрьме, открыл консультативный кабинет в гостинице Фонда де Европа, и, представив модель человеческой головы с указанием органов, отвечающих за качества и страсти индивида, вдохновил фарфоровую фабрику Ла Картуха — лучшую в Испании — на изготовление многочисленных и великолепных образцов, которые до сих пор можно видеть в кабинетах учёных. В театре «Принсипаль» он произнёс вдохновенную вступительную речь, с большим успехом, в преддверии двух курсов лекций, прочитанных им в Университете перед значительным числом записавшихся студентов. Нет сомнений, что Куби оказал значительную услугу общественной культуре, популяризовав знания, ранее в Испании почти не изучавшиеся. Удивляет, что Менендес-и-Пелайо, в своей Истории еретиков, ищет предшественников Галля и Куби, упуская самого первого и наиболее философски значительного — великого Алонсо де Фуэнтеса, который ещё в своей Естественной философии указал на локализации мозговых функций — путь, по которому с меньшей точностью пошли затем Сабуко и Уарте де Сан-Хуан. Тем более, что френология не была новинкой в Севилье, где уже с первой четверти века наблюдался интерес к подобным исследованиям. Так, в 1826 году севильские издатели Урбано Эррера Давила и Алвеар, выпустившие серию «Сборник кратких и систематических трактатов», предложили читателю трактат о френологии.

Материализм нашёл себе, если не глубокого, то по крайней мере красноречивого апостола в лице Педро Маты-и-Фонтанета (1811-1877), уроженца Реуса, бывшего мэром Барселоны, ректором Центрального университета, академиком, сенатором, гражданским губернатором Мадрида и автором множества сочинений различного характера. Наиболее значимые для нашего предмета следующие: «Испанская философия» (Filosofía española, 1858), «Свод психологии» (Compendio de psicología, 1866), «О нравственной свободе» (De la libertad moral, 1868), «Трактат о человеческом разуме в состоянии здоровья» (Tratado de la razón humana en estado de salud, 1878), «Трактат о человеческом разуме в состоянии болезни» (id., 1878). Мату можно назвать создателем судебной медицины в Испании, но в области философии он не проявил выдающейся оригинальности. Он — эксперименталист, не проводивший экспериментов; материалист, не желавший считаться таковым и отрицавший это в статье «Оправдание», напечатанной в La España Médica. Он не отрицал прямо существование души, но строил свою систему, не принимая её во внимание; психологический опыт он смешивал с анатомическим изучением мозга, утверждая, что

«каждому органу соответствует определённая способность, и каждой способности — определённый орган»,

и стремился слить психологию с физиологией, тем самым прокладывая путь современной психологии, которая легко смешивается с патологией. Хотя в деталях он оставляет собственный след, по существу он не предлагает ничего оригинального по сравнению с материалистами своего времени. Его обычно рассматривают как переходную фигуру от материализма к современному позитивизму. Его взгляды на невменяемость душевнобольных, как отмечал Менендес-и-Пелайо с укором, «ведут к тому, чтобы считать преступление патологическим состоянием и заменить тюрьмы лечебницами для умалишённых». Это верно — и потому, вместо порицания, я приветствую испанского мыслителя, предвосхитившего выводы современной уголовной науки.

Хотя он и протестует, бывший священник дон Педро Сала-и-Вильярет, директор каталонской антиклерикальной газеты El Diluvio, не избежал ярлыка материалиста, который критика охотно к нему прикрепила. И действительно, хотя он ставит в основание науки метафизическую спекуляцию, в своём труде «Материя, форма и сила» (Materia, forma y fuerza, 1891) он весьма близок к выводам Геккеля. Помимо этого сочинения, Сала посвятил философии и другие труды: «Слово Божие» (Verbo de Dios, 1890), «Ключ к тайне, Абсолют» (Lo absoluto, 1912), а также статьи против неотомизма, опубликованные в Revista Contemporánea в 1877 году. По логике своего мировоззрения он, несомненно, движется в сторону материализма, однако его верность метафизике и решительное утверждение бытия Бога несовместимы с атеистическим уклоном всякого последовательного материализма. Книга «Материя, форма и сила» вышла во втором издании в 1891 году, поскольку первое, опубликованное около 1869 года, было изъято церковной властью. Возможно, Салу следовало бы отнести к эклектикам, особенно учитывая, что его книга удостоилась похвалы от Алехандро Пидаля и Суньера-и-Капдевилы. Он утверждает:

-

«Материя — основа всякого конечного сущего».

-

Форма — то, что различает объекты.

-

Сила — сущность, отличная от материи, а её признак — интенсивность.

Сала согласуется с томизмом в том, что совершенство формы и силы обратно пропорционально массе. Его изучение душевных способностей приводит его к монизму, то есть к отрицанию различия между духом и материей как противоположными сущностями. Его понятие количественного соотношения между материей и силой позволяет допустить — хотя и не утверждать как факт — возможность бессмертия человека, общения духов, метемпсихоза и трансформизма как универсального закона. Вступая на почву метафизики, он отстаивает реальность общих идей: «Конечное никогда не исчерпывает вдохновения бесконечного; ничто из существующего не является необходимым — ни в частности, ни вообще. Необходимо только абсолютное». Излагая концепцию абсолютного, он то принимает с схоластами принцип противоречия, то, определяя право, использует почти дословно формулу Краузе: «Условие для исполнения долга реализовывать цели жизни», — хотя в другом месте утверждает, что не знаком с философией Краузе. Говоря о Благе, он пишет: «Акты свободного существа должны быть (хотя не утверждается, что они таковы) сообразны с определёнными вечными законами». Речь, стало быть, идёт о метафизике возможностей, а не фактических утверждений. В своей теодицее он принимает основные догматы христианства: Троицу, различие между Богом и миром, Воплощение, Благодать — и завершает своё путешествие от Геккеля к Христу следующими словами:

«Вот она, христианская религия — ни больше, ни меньше. Всё, что вне её, — человеческие прибавления».

По существу, сеньор Сала был протестантом — это очевидно из серии брошюр под заглавием «Являются ли испанские мистики протестантами?», изданных евангельской общиной Мадрида. Хотя брошюры и не были подписаны, личность автора была раскрыта, когда Сала поставил свою подпись под ответом журналу Revista Carmelitana из Сеговии, который охарактеризовал его утверждения как «вздор и нелепость».

Глава XVII. Параграф XI.

Позитивизм

Позитивистские тенденции. – Трансформизм: Мачадо и Нуньес, Гарсиа Альварес, Медина и Рамос. – Позитивизм Конта: Флорес, Варела и Пои. – Эстосен. – Анналы медицинских наук. – Спенсерианство: Кортесо, Симарро, Тубино и Гонсалес Ханер. – Независимые позитивисты и натуралисты: Гонсалес Линарес, Генер, Кальдерон и Серрано Кальдерон. – Креспо и Лема.

За исключением ментальных оговорок сомнительной искренности, сущность позитивизма — как учения, отрицающего возможность рационального знания, — есть материализм, пусть даже сами позитивисты, в своей фобии по отношению к метафизике, называют атеистов — теологами, а материалистов — метафизиками. Три главные линии позитивизма, как мы увидим далее: французская (классическая), немецкая, переносящая философское исследование в область физиологии и проходящая через эксперимент к монизму, и английская, выросшая из шотландской школы и контизма, обогащённая теорией трансформизма и отличающаяся ярко выраженной психологической направленностью, — все три нашли своё выражение и в Испании.

Ранее уже указывалось, что трансформизм (эволюционная теория) служит связующим звеном между старым испанским сенсуализмом и современным позитивизмом. Если не первым, то одним из первых его пропагандистов был дон Антонио Мачадо-и-Нуньес (1815-1896), уроженец Кадиса, помощник Орфилы в Сорбонне, профессор естественной истории в Севильском университете, человек большого ума, блестящий оратор и уважаемая фигура. Он стал одним из инициаторов доисторических исследований в Испании, одновременно с Дель Прадо и Виллановой. Среди первых апостолов трансформизма также был дон Рафаэль Гарсия Альварес (1828-1894), севильский учёный, профессор естественной истории в Гранадском институте, который изложил основы теории в «Понятиях естественной истории» (Nociones de Historia natural, 1859), а затем развил их в двух работах: «Изложение и разбор трансформистской доктрины, её предшественников и последствий», удостоенную награды на публичном конкурсе Атенеума Альмерии, и другой труд, с предисловием Эчегарая, изданный в 1883 году. Автор текста видел лишь одну из этих двух брошюр. Выдающийся анатом и энтомолог, севильского происхождения, дон Мануэль Медина Рамос (род. 1861), хотя и не оставил специального трактата в своей обширной библиографии, всегда утверждал на своей кафедре анатомии, что трансформизм является необходимым постулатом всей его преподавательской деятельности.

Позитивизм О. Конта проник в умы испанцев, проживавших во Франции, раньше, чем в саму Испанию. Ни один из них не был столь ортодоксальным, как дон Хосе Сегундо Флорес (род. 1789 в Сан-Мигель-де-ла-Торре) — бывший монах, преподаватель в нескольких семинариях, журналист, живший в Париже и личный друг самого Конта. Впрочем, известно, что он публиковал лишь исторические труды — ничего по философии, за исключением не лишённого иронии сборника «Уроки религии и нравственности» (Lecciones de Religión y moral, 1863). На Кубе идеи позитивизма распространял дон Феликс Варела-и-Моралес (1788-1853) — священник, профессор физики и философии в Семинарии Сан-Карлоса, автор таких трудов, как: «Eclectические философские наставления» (Institutiones Philosophiae eclecticae, 1812), «Философская мозаика» (Miscelánea filosófica), «Письма к Эльпидио» (Cartas a Elpidio), «Преподавание философии» (Enseñanza de la filosofía). Начав с эклектизма, Варела постепенно приблизился к идеям Огюста Конта. Следом за ним другой гаванец, дон Хосе де ла Лус Кабальеро (1800-1862) читал анти-метафизические лекции, а его соотечественник дон Андрес Пои-и-Агирре (род. 1826) начал издавать в Париже серию «Библиотека позитивизма» (Bibliothèque de Positivisme), опубликовал в 1876 году «Позитивизм» (Le positivisme) — сочинение с экспозиционно-пропагандистской целью, а в 1879 году выпустил работу «Литтре и Конт» (Littré et A. Comte), где указал различия между двумя мыслителями, часто рассматриваемыми как единая школа.

Среди наиболее горячих сторонников позитивизма в Испании был каталонский юрист дон Педро Эстасен-и-Кортада (1853-1913), специалист по экономическим и торговым вопросам. Его лекции в защиту позитивизма, прочитанные в Атенеуме Барселоны, вызвали тревогу у определённых кругов и привели к расколу Общества, результатом чего стало основание так называемого Свободного Атенеума (Ateneo libre). Эти лекции были собраны в том под названием: «Позитивизм, или система экспериментальных наук» (El positivismo o sistema de las ciencias experimentales, 1877). Кроме того, он опубликовал в мадридском Revista Contemporánea несколько серий статей, включая: «О теории эволюции, применяемой к истории» (30 июля – август 1876), начатую утверждением:

«Опыт показывает, что позитивизм — метод с наибольшей вероятностью успеха»;

А также статью «О понятии права в свете позитивной философии» (29 февраля 1877), и другие статьи на схожие темы. Как в этих статьях, так и в своих лекциях Эстасен с успехом излагает контизм и, несмотря на определённую сухость слога, демонстрирует интеллектуальное превосходство над своей литературной формой.

Каталонский позитивизм, несмотря на своё «островное происхождение» (т.е. культурную изоляцию), всегда тяготел больше к Конту и Литтре, чем к Спенсеру. Впрочем, то же самое происходило и во всей Испании вплоть до реставрации Бурбонов. Французский позитивизм, всё ещё тесно связанный с материализмом — своей материнской средой — и обручённый с дарвинизмом, начал активно действовать в Мадриде с 1876 года через журнал Anales de Ciencias Médicas. Когда казалось, что он будет сметён двойным натиском рационалистов и католических спиритуалистов, он воспрянул к жизни благодаря контакту с философией Герберта Спенсера.

Распространение спенсерианства в Мадриде началось с двух молодых врачей — дона Карлоса Кортесо и дона Луиса Симарро-и-Лакабры (1851-1892), уроженца Рима. Оба горячо защищали эти идеи в дискуссиях Атенеума. Первый — Кортесо — обладал большим практическим умом, вскоре оставил философские споры и приобрёл огромную профессиональную репутацию, а затем, в ходе эволюции своих взглядов вправо, поднялся до министерского кресла. Второй — Симарро, человек романтического склада, ученик Шарко, Маньяна и Белля, остался верен позитивистской школе. Он стал основателем Ассоциации для прогресса наук, получил кафедру экспериментальной психологии в Мадридском университете, и опубликовал в Boletín de la Institución Libre de Enseñanza следующие статьи: «Теория души по Ремке» (La teoría del alma, según Rehmke, 1897), «О понятии морального безумия» (Sobre el concepto de la locura moral, 1900), «Итерация» (La iteración, 1902). Остальные его труды касаются профессиональных вопросов, педагогики и физиологии нервной системы. Согласно классическим представлениям, его «Современная теория физиологии нервной системы» (1878) не может считаться философским трудом, но в рамках современного монистического понимания, где душа не существует как субстанция, отличная от тела, а лишь как функция организма, осуществляемая через нервную систему, — отрицать философский характер трудов Симарро невозможно. Человек добрый, убедительный и сердечный, Симарро способствовал распространению экспериментальной психологии не только своими знаниями, но и личностью. Современная испанская культура не может быть достаточно благодарна ему за этот вклад.

К усилиям Кортесо и Симарро в мадридском Атенеуме присоединился своей ценной поддержкой дон Франсиско Мария Тубино (1835-1889), бывший директор республиканской газеты Севильи La Andalucía, блестящий лектор и сотрудник Revista de España. Тубино обладал большим талантом и авторитетом: был академиком Сан-Фернандо, корреспондентом ведущих научных обществ Европы, автором многих награждённых трудов, хотя до того момента его работы касались в основном литературы, искусства, доистории и политики. Тем не менее, он проявил философскую компетентность в полемиках Академии изящной словесности (Real Academia de Buenas Letras) и Антропологического общества Севильи. Его «Tratado completo de la ciencia antropológica» был удостоен награды в Париже жюри во главе с Мильном-Эдвардсом. Среди первых испанских поклонников спенсерианской философии выделялся дон Рафаэль Гонсалес Ханер (1839-1890), публицист из Севильи, который с 1882 по 1889 год опубликовал множество социологических статей в Revista Contemporánea и других изданиях. Его итоговый труд — «La idea racional de Spencer o reflexiones sobre la filosofía moral de Spencer» (Мадрид, 1890) — представляет собой размышления над моральной философией Спенсера. Среди менее или более последовательных приверженцев позитивизма можно назвать: Аугусто Гонсалеса Линареса (1845-1904), уже упомянутого ранее, автора «Ensayo de una introducción al estudio de una Historia Natural» и других научных работ. Мелитона Мартинеса, автора «La filosofía del sentido común». И конечно Помпейо Генера (1849-1919), автора книги «La mort et le diable» (Париж, 1880), снабжённой предисловием Литтре, переведённой на испанский язык в следующем году.

Помпейо Генер был чужд испанскому духу, практически всегда жил за пределами страны, в самой Испании — лишь в Барселоне, причём откровенно писал: «В Мадриде я бывал не раз, и он всегда вызывал у меня отвращение». Он не читал испанских авторов, интересуясь исключительно иностранной мыслью. Обладая художественной натурой, тонкой чувствительностью и утончённым вкусом, он не мог быть ни философски подчинённым, ни политически ортодоксальным. Его философия — индивидуалистический, антикатолический позитивизм, а политические взгляды — социалистические. Интересно, что Генер предвосхитил некоторые идеи Ницше, хотя его индивидуализм, типично латинский, лишён той «брутальной, разрушительной мощи», которая отличала философа из Рёккена.

Сальвадор Кальдерон-и-Аранда (р. 1856), автор «Estudios de la Filosofía natural» (1870) в соавторстве с Энрике Серрано Кальдероном, стал одним из ярких представителей позитивистской и натуралистической мысли на испаноязычном пространстве. Особое значение имеет его деятельность в Никарагуа, где он сблизился с неким г-ном Хосе Леонардом, и где они совместно основали Институт Оксиденталь — выдающееся по тем временам научное учреждение, снабжённое богатейшим экспериментальным и дидактическим материалом. Однако их просветительская инициатива встретила агрессивное сопротивление со стороны местных католических фанатиков. В какой-то момент толпа, выкрикивая «¡muera el Instituto!» («смерть институту!»), атаковала здание, разрушила оборудование и подвергла нападению преподавателей, которые лишь чудом избежали гибели. Позднее, уже в Испании, Кальдерон стал одним из профессоров, отстранённых от кафедр во время реставрации Бурбонов, хотя впоследствии, при министре Луисе Альбареде, он был восстановлен в должности. Его философская позиция может быть описана как натуралистическая, с уклоном в позитивизм. Своего рода дополнением к этому направлению стала книга Мануэля Креспо-и-Лема, «La circulación de la materia y de la energía en el universo» (Херес, 1890). Будучи инспектором военно-морских инженеров, автор исследует природу материи и энергии с позиции спенсерианского агностицизма. Вслед за Спенсером он не отрицает метафизический мир, но объявляет его непознаваемым. Креспо признаёт:

-

существование материального атома как физическую очевидность,

-

вечность времени и пространства,

-

движение как основополагающее свойство материи.

Первая часть его труда включает: анализ строения материи, естественных агентов и их взаимодействий, обзор Солнечной системы, земной истории и структуры Вселенной. Во второй части автор: проводит критический обзор физических наук, выдвигает необходимость новой всеобъемлющей гипотезы, синтезирующей данные всех дисциплин, различает два состояния материи: полной диссоциации с высокими атомарными скоростями (эфир, imponderable), геометрически упорядоченные группы, поддерживаемые давлением эфира (вещественная материя, ponderable). Из этих допущений Креспо выводит: что нынешнее состояние Вселенной вечно, что её динамика — это не равновесие, а непрерывная концентрация материи в ядрах новых солнечных систем, образующихся из небулярной конденсации. Как подчёркивает финальный пассаж, реалистический склад ума испанцев и их культурная крайность на Западе Европы благоприятствовали всему спектру позитивистской мысли, которая впиталась в общественное сознание. Этот оглушительный успех едва ли долговечен — уже в других странах ощущается начало кризиса и возможный разрыв в этой интеллектуальной системе, предвестия которого, по мнению автора, вскоре затронут и саму Испанию.