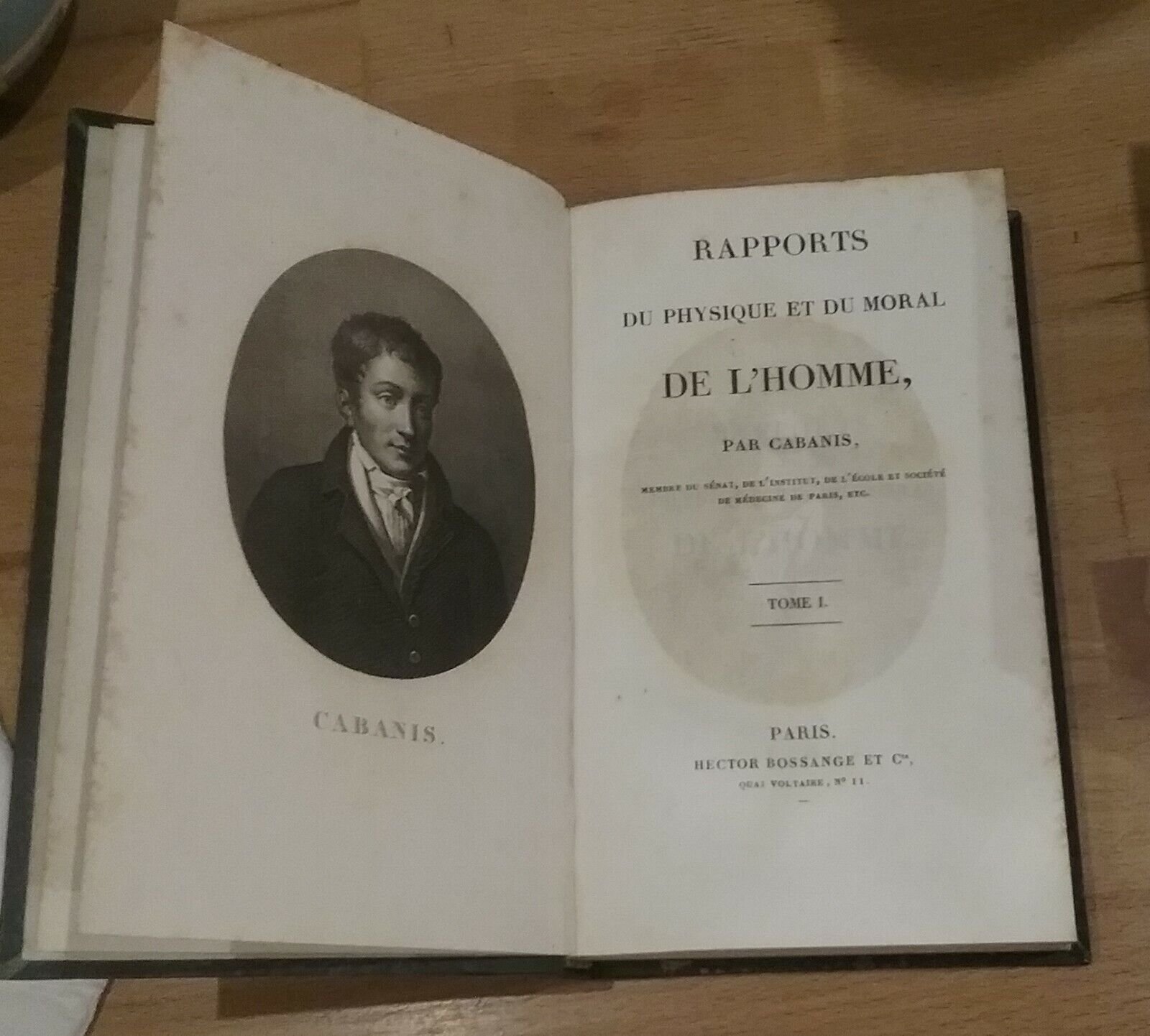

Четвертая глава книги Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).

Все главы этой книги (и версию PDF) можно найти здесь.

Сноски из оригинальной книги малоинформативны и на сайте их проблематично отразить. Все они доступны в итоговой PDF версии книги.

Кабанис, став сенатором, недолго сохранял восхищение конституцией VIII года и доверие к Бонапарту. Но именно потому, что он сам принимал участие в становлении нового режима, к тем его трудам, которые публиковались в двух первых томах Мемуаров второй секции [Института], отнеслись с особым вниманием.

Три восторженных письма Тюро, последнее из которых появилось за несколько дней до Маренго, привлекли к ним внимание читателей Декады. По мнению Тюро, Кабанис возвёл метафизические и моральные науки в ранг физических и естественных наук, наделив их такой степенью достоверности и очевидности, которую прежде вряд ли кто приписал бы этим дисциплинам. В это же время Биран работает над своим первым Мемуаром о привычке: «Труд Кабаниса, — пишет он, — проливает новый свет на науку о человеке и предвещает скорое возникновение новой метафизики».

Ничто не выглядит менее определённым и менее схватываемым, чем, по словам Ремюза, доктрина Отношений (Rapports). И он прав — если под этим он подразумевает, что у Кабаниса нет стройной метафизической системы и нет твёрдых ответов на вопросы о происхождении, природе или предназначении человека; но он неправ — в глазах того, кто принимает точку зрения самого Кабаниса, т.е. исследование соотношений между физиологическими и психологическими явлениями. И именно это — единственная и подлинная роль, которая подобает историку, стремящемуся представить Кабаниса как истинного основателя (после Декарта) физиологической психологии во Франции. Поэтому в дальнейшем мы будем попеременно акцентировать внимание то на методе и взаимосвязи идей, то на оригинальных прозрениях, чтобы осветить то, что может объяснить успех этой книги.

— I —

Шесть первых мемуаров «Отношений между физической и нравственной природой человека»: план и цель сочинения; физиологическая история ощущений; чувствительность и возбудимость; возрастные стадии; смерть; половые различия; темпераменты; наука и «отношения»

Особенно чётко цель и замысел работы раскрываются при чтении первого Мемуара. Прекрасна и возвышенна сама идея — рассматривать все науки и все искусства как ветви одного и того же ствола, связанные между собой общим истоком и единым предназначением: совершенствованием и счастьем человека. Однако среди них есть такие, которые оказывают друг другу более необходимую или более обширную помощь. Физиология, анализ идей и мораль — это три ветви одной и той же науки, которую вполне справедливо можно назвать наукой о человеке. Люди, достигшие наибольших успехов в рациональной философии, почти всегда были сведущи в физиологии, или, по крайней мере, развитие этих двух наук всегда шло параллельно.

Первые мудрецы Греции изучали человека, здорового и больного, с целью сохранить или вернуть ему здоровье. Именно там, словно по какому-то чуду, зародилась философия, вместе с самым прекрасным языком, на каком когда-либо говорило человечество. Пифагор и Демокрит, Гиппократ и Аристотель создали рациональные методы и системы, соединили с ними принципы морали и основали и то, и другое на физическом познании человека. Школа Пифагора в течение нескольких столетий давала законодателей всей древней Италии, учёных — всей Греции, а мудрецов — всему миру. Её основатель предвосхитил вечные превращения материи, впервые применил расчёт к изучению человека и стремился подчинить жизненные явления механическим формулам. Демокрит осмелился представить механическую систему мира, основанную на свойствах материи и законах движения. Это привело его к тому, что он стал искать принципы морали исключительно в способностях человека и во взаимных отношениях между индивидами. Он указал на опыт как на новый путь к истине. Он вскрывал животных и искал решение метафизических проблем в устройстве человека, сопоставляя его с жизненными функциями и моральными явлениями. Гиппократ в своих сочинениях объединил медицину и философию, начиная с изучения фактов. Он формировал учеников, окружая их всеми предметами их исследования, как если бы он уже был посвящён во все тайны аналитического метода. С одинаковой насторожённостью он относился и к обобщениям, основанным на недостаточных данных, и к беспомощности ума, который, не умея различать связи, вечно тащится от единичного к единичному без какого-либо результата. Он умел применять к различным частям своего искусства общие правила рассуждения и высшую метафизику, охватывающую все искусства и все науки. Нередко он бросал проницательный взгляд на законы природы и на способы, с помощью которых эти законы могут быть обращены на пользу человеку. В одном из выражений трактата [греческое слово в оригинале – Фр. Пикаве], он дал историю самой мысли.

Аристотель был одним из величайших умов античности. Он первым выполнил полную и стройную аналитику умозаключения. Если бы он поднялся до анализа происхождения знаков и осознал их влияние на сам процесс формирования идей, он, возможно, оставил бы своим последователям совсем немногое. История животных, чьи великолепные описания не смог затмить даже Бюффон, раскрывает тайну его гения. Именно в изучении физических фактов, в анатомии и физиологии он приобрёл ту ясность взгляда, которая его отличает, и почерпнул основные представления о живом организме, на которых основаны как его метафизика, так и его этика.

Бэкон открыл новые пути для человеческого разума. Он охватил все области науки, но особенно интересовался физиологией. Декарт, который, несмотря на свои ошибки, оказал науке и человеческому разуму бессмертные услуги, посвятил значительную часть своей жизни вскрытию тел. Тайну мышления он полагал скрытой в устройстве нервов и мозга. Он даже осмелился определить местонахождение души и пытался постичь законы, управляющие ею, посредством физиологических наблюдений. Гоббс больше размышлял, чем читал; и хотя он был незнаком с несколькими областями науки, он тем не менее внёс в сферу чистого рассуждения чрезвычайно строгую классификацию и такую точность языка, которая, возможно, до сих пор ещё не была превзойдена. Локк вернулся к ощущениям — подлинному источнику идей, и к порочной манере употребления слов — подлинному источнику ошибок. Будучи врачом, он начал с изучения физического человека, чем подготовил почву для своих открытий в области метафизики, морали и общественного устройства. Шарль Бонне был столь же великим естествоиспытателем, сколь и метафизиком. Гельвеций, с его мудрым и широким умом, и Кондильяк, с его светлым разумом и совершенным методом, не обладали теми физиологическими знаниями, которые помешали бы первому защищать теорию равенства всех умов и позволили бы второму понять, что душа, в том виде, в каком он её рассматривает, это скорее способность, чем сущность, а если бы даже она и была сущностью, она не могла бы обладать многими из тех качеств, которые он ей приписывает.

Чувствительность — это конечный результат и самый общий принцип, к которому приводит анализ умственных способностей и душевных состояний. Физическое и нравственное сливаются в своём источнике; нравственное есть не что иное, как физическое, рассматриваемое под некоторыми более частными углами зрения. Жизнь это последовательность движений, совершаемых под действием впечатлений, получаемых различными органами. Операции души или разума также являются результатом движений, совершаемых мозговым органом; эти движения либо вызываются впечатлениями, полученными и переданными чувствительными окончаниями нервов из разных частей тела, либо пробуждаются в этом органе средствами, которые, по-видимому, воздействуют непосредственно на него.

С того момента, как мы ощущаем — мы существуем. Когда какой-либо объект сопротивляется нашей воле, у нас возникает представление о том, что не является нами самими. Наши ощущения различны; между ощущениями, воспринимаемыми разными органами, существует закономерное соответствие, подчинённое постоянным законам; таким образом, мы уверены, по крайней мере относительно нас самих, что между внешними причинами существует такое же разнообразие, как и между нашими ощущениями.

Способ чувствования варьируется от одного человека к другому. Первоначальное устройство организма или темперамент, пол — всё это создаёт между людьми значительные различия. Возраст и состояние здоровья или болезни вызывают у одного и того же индивида изменения в способе ощущать. Наконец, климат, режим, характер или порядок труда, то есть совокупность физических привычек, также мощно его изменяют. С этой точки зрения физическое изучение человека может дать философу, моралисту и законодателю новые сведения о человеческой природе и основные представления о путях её совершенствования. Отсюда — план Rapports («Отношений»). За физиологической историей ощущений должны были последовать описание темпераментов, физико-нравственный обзор полов, затем возрастов, точное определение влияния климатов и история инстинкта, теория бреда, сна, физиологический анализ симпатии, изучение воздействия гигиены на душевные операции и размышления о влиянии болезней на характер идей и страстей, анализ обратного действия морального на физическое и общие соображения относительно того, какое воздействие медицина может оказывать на нравственное состояние. По этому поводу, — говорил Кабанис, — будет изложено всё, что может иметь прямое применение в трудах философа, моралиста и законодателя. Будут рассеяны последние остатки некоторых вредных предрассудков, и будет дана прочная, основанная в самой природе опора для священных принципов, которые для многих, хотя и просвещённых, умов до сих пор покоятся лишь на туманных основаниях. И Кабанис завершал это изложение пламенной апологией республиканского правления и страстным обвинением тирании и монархии.

Второй и третий «Мемуары» содержат Физиологическую историю ощущений. Автор ставит себе задачу восполнить прежде всего пробелы между наблюдениями анатомии или физиологии и результатами философского анализа. Не приходится, — говорит он в часто цитируемом месте, — доказывать, что физическая чувствительность есть источник всех идей и всех привычек, составляющих нравственное бытие человека. Локк, Бонне, Кондильяк, Гельвеций довели эту истину до последней степени доказательности. Среди образованных людей, хоть сколько-нибудь пользующихся своим разумом, теперь нет никого, кто мог бы в этом усомниться. Но физиологи установили, что жизненные движения являются результатом впечатлений, получаемых чувствительными частями тела, и что именно эти впечатления служат источником как идей, так и жизненных движений. Возникает вопрос: все ли поведенческие акты животных, как думал Кондильяк, являются продуктом рассудочного выбора, а значит — результатом опыта? Или же многие из них формируются чаще всего без участия воли индивида, за исключением лишь её направляющей функции, и именно в этом случае мы имеем дело с тем, что называют инстинктом? Точно так же, является ли чувствительность единственным источником органических движений? Или же определённая часть этих движений зависит от иного свойства — возбудимости?

Обе эти проблемы взаимосвязаны. Если существуют движения, зависящие от возбудимости, то к ней же следует отнести и те акты, которые совершаются без выбора и без суждения. Если существуют побуждения и движения, которых индивид не может сознавать, тогда нужно отличать импульс, побуждающий младенца сосать грудь матери, от рассуждения, заставляющего нас предпочесть пищу, которую мы уже сочли вкусной, пище, которую мы уже сочли неприятной, — и перестать утверждать, будто все наши идеи приходят к нам через внешние чувства. Вторая проблема — скорее вопрос слов, хотя гипотеза Шталя отличается большей простотой, и единство физического начала в ней лучше согласуется с единством нравственного начала. Но не так обстоит дело с первой проблемой. Движение есть, для человека, знак жизнедеятельности. Некоторые наши движения произвольны; другие, как секреции, кровообращение и т. д., совершаются без нашего ведома. Может ли одна и та же причина, чувствительность — порождать столь различные эффекты? У человека нервы являются особым местом чувствительности: они распределяют её по всем органам, образуя общее чувствующее поле. Между органами они устанавливают более или менее тесную связь и заставляют их различные функции содействовать общей жизнедеятельности. Поэтому, если перевязать или перерезать все нервные стволы, ветви которых расходятся по какой-либо части тела, эта часть становится совершенно нечувствительной, затем — неспособной к произвольным движениям, и, в конце концов, всякая жизненная функция в ней прекращается. Следовательно, возбудимость следует свести к чувствительности. Движение есть лишь эффект жизни, а нервы это истинная «душа» движений мышечных волокон. Кроме того, только чувствительность позволяет нам воспринимать как собственные органы, так и внешние объекты. Именно благодаря этим восприятиям и суждениям, которые мы из них выводим, совершаются произвольные движения: двигательные органы подчинены чувствующим и оживляются и направляются только ими. Наконец, непроизвольные и неосознанные движения зависят от впечатлений, полученных различными частями органов, а эти впечатления — от чувствительности этих частей.

Впечатления исходят от внешних объектов и почти всегда осознаются. Или же они получаются во внутренних органах, будучи вызваны различными жизненными функциями, — и тогда остаются неосознанными, хотя вызывают движения, причины которых мы не знаем. Философы-аналитики всегда пренебрегали последними. В этом смысле Кондильяк ошибался, утверждая, что все наши идеи происходят от чувств и через внешние объекты. Ведь и внутренние впечатления участвуют в формировании нравственных решений и идей.

Остаётся сделать для внутренних впечатлений то же, что Кондильяк сделал для внешних: определить, какие именно душевные состояния и какие идеи зависят от них, затем классифицировать и разложить их, чтобы каждой части тела приписать те, которые ей свойственны, или созданию которых она способствует. Вторая задача пока невозможна. Первую же можно, в определённой степени, выполнить. Существование плода сосредоточено во внутренних впечатлениях, в склонностях и побуждениях, которые из них вытекают и порождают движения в последние месяцы беременности. Когда ребёнок появляется на свет, желания, связанные с его телесным устройством и характером его чувствительности, проявляются с очевидностью и обнаруживают чувственный итог своеобразных процессов, которые законы, управляющие развитием, направляли столь медленно и молчаливо. Ещё не успев сопоставить множество впечатлений, обрушившихся на него, ребёнок уже проявляет вкусы, склонности, желания. Он сосёт грудь своей кормилицы, приводя в действие механизм, весьма сложный в глазах физика; с помощью различных движений лицевых мышц он выражает почти весь спектр общих чувств, присущих человеческой природе. Именно во внутренних впечатлениях, в их одновременном взаимодействии, в их симпатических сочетаниях и постоянном повторении в течение беременности надо искать источник этих склонностей, языка мимики, в котором они выражаются, и решений, к которым они ведут.

Точно так же птенцы предоставляют нам факты, связанные с их особым строением, с достигнутым ими уровнем жизненного развития и с ролью, которую им предстоит играть в жизни.

Феномены, относящиеся к созреванию органов размножения, происходят по тому же механизму: они не являются результатом опыта, рассуждения или выбора, основанного на известных ощущениях. Так, птица машет крыльями, ещё лишёнными перьев, козлёнок бодается рогами, которых у него ещё нет. Но из всех склонностей, которые нельзя объяснить привычкой, самый сильный — материнский инстинкт. Период, предшествующий материнству, показывает у животных целый ряд действий, необъяснимых в рамках теории Кондильяка. Птицы строят самые изощрённые гнёзда; их форма всегда одна и та же у каждого вида, во все времена и во всех странах; и у всех она наилучшим образом приспособлена к сохранению и благополучию птенцов, к климату и различным угрозам, которым они подвержены. Наконец, к тем же детерминациям, из которых складывается инстинкт и причина которых — во внутренних впечатлениях, можно отнести и те изменения, которые возникают в склонностях и желаниях после увечий или в связи с проявлениями некоторых болезней.

Следовательно, внутренним впечатлениям принадлежит инстинкт, а внешним — рассудок. Инстинкт у животных сильнее, а иногда и более прозорлив, чем у человека. Его проявление тем слабее, чем активнее работает разум, поскольку каждый орган обладает ограниченной чувствительностью, которая может быть усилена лишь за счёт других, ведь чувствующее существо способно лишь на определённую сумму внимания, которая перестаёт направляться в одну сторону, когда она поглощена другой.

Однако между внутренними или внешними впечатлениями и моральными определениями или идеями остаётся большой пробел. Возможно ли достоверно поработать над его восполнением?

Нельзя представить себе природу живого существа без удовольствия и боли, явлений столь же существенных для чувствительности, как гравитация и равновесие — для движения великих масс во Вселенной. Когда чувствительные окончания сокращаются — возникает боль; когда они расслабляются и раскрываются — появляется удовольствие. Орган чувствительности порождает чувство, реагируя сам на себя так же, как он реагирует на мышечные волокна, чтобы вызвать движение. Чувствительность подобна жидкости, общее количество которой определено, и которая всякий раз, когда направляется с избытком в один из своих каналов, пропорционально уменьшается в других. Но реакция чувствительного органа на самого себя, порождающая чувство, а также на другие части тела, вызывающая движение, всегда исходит из одного из нервных центров — спинного мозга, головного мозга, ганглиев и т. п.; важность этого центра всегда соразмерна с важностью жизненных функций, которые определяются этой реакцией, или с масштабом органов, осуществляющих их.

Таким образом, целостность функций предполагает целостность органов. Мысль, — говорит Кабанис в известном фрагменте, — не может существовать, если отсутствует мозг; она в той или иной степени искажается, если мозг деформирован или болен: «Чтобы составить верное представление об операциях мышления, нужно рассматривать мозг как особый орган, специально предназначенный для их осуществления, так же как желудок и кишечник предназначены для пищеварения, печень для фильтрации желчи, а околоушные, подчелюстные и подъязычные железы для выработки слюнных соков. Импульсы, достигая мозга, приводят его в состояние активности, как пища, попадая в желудок, возбуждает выделение желудочного сока и движения, способствующие её разложению. Собственная функция одного органа — создавать образы каждого отдельного впечатления, прикреплять к ним знаки, сочетать различные впечатления, сравнивать их между собой, извлекать из них суждения и намерения; так же как функция другого — действовать на питательные вещества, присутствие которых его стимулирует, растворять их и усваивать их соки, чтобы сделать их частью нашей природы. Скажут ли, что органические движения, посредством которых совершаются функции мозга, нам неизвестны? Но разве действие, посредством которого нервы желудка определяют различные операции пищеварения, или способ, каким они насыщают желудочный мешок наиболее активной растворяющей силой, — разве это менее ускользает от нашего познания? Мы видим, как пища попадает в этот орган со своими присущими ей свойствами; мы видим, как она выходит оттуда с новыми качествами — и заключаем, что орган действительно произвёл над ней это изменение. Точно так же мы видим, как впечатления поступают в мозг по нервам: они поступают изолированно и без связности. Орган вступает в действие, воздействует на них — и вскоре возвращает их преобразованными в идеи, которые выражаются наружу мимикой, жестом, речью или письмом. Мы с такой же уверенностью заключаем, что мозг, в некотором роде, «переваривает» впечатления, что он органически производит «секрецию» мысли».

Все выводы, полученные с опорой на факты — по методу физиков, и путем движения от одного положения к другому — по методу геометров, указывают на способность чувствовать, как на единственный принцип феноменов животной жизни. Какова причина, природа, сущность этой способности? Настоящие философы таких вопросов не ставят. Мы не имеем никакого представления о предметах, кроме наблюдаемых феноменов, которые они нам являют: их «природа» или «сущность» может быть для нас только совокупностью этих феноменов. Мы объясняем феномены, лишь связывая их с другими, уже известными, которым они подобны или за которыми следуют. При наличии сходства мы тем теснее соединяем их, чем сходство полнее; при постоянной последовательности мы устанавливаем между ними отношения, выраженные словами «причина» и «следствие». Общие факты не подлежат объяснению: если бы они сводились, по сходству, к какому-либо другому феномену, они подчинялись бы ему или сливались с ним; если бы они зависели от других как от своих причин, то перестали бы быть фактами общего порядка. Общие факты существуют, потому что они существуют. Мы не можем объяснить тяготение в физике тел, и также не следует пытаться объяснить чувствительность — общий факт живой природы — в физике живого тела и в рациональной философии. Мы ещё не смогли свести её к какому-либо другому, более общему, феномену универсальной природы, и, вероятно, никогда не сможем. А если бы даже однажды это удалось, мы не узнали бы ничего нового о первопричинах, от которых мы уже отделили множество феноменов, не прояснив тем самым их самих ни в какой мере.

Надпись на одном из древних храмов, в по-настоящему величественной и философской форме, наделяла голосом первую причину Вселенной. Я есмь то, что есть, что было и что будет, и никто не познал моей природы. Другая надпись гласила: Познай самого себя. Первая это признание неизбежного незнания; а вторая это чёткое и ясное указание на цель, которую должны преследовать рациональная и нравственная философия.

Во втором Мемуаре о физиологической истории ощущений Кабанис говорит о впечатлениях, получаемых органом чувствительности от изменений, происходящих внутри него самого, и о движениях и определениях, к которым они приводят. Таким образом он объясняет некоторые формы безумия, эпилепсии и экстатических состояний. Между состоянием, где все операции искажены, и естественным состоянием, в котором феномены следуют известным законам, существуют промежуточные градации. Сильная сосредоточенность, или глубокая медитация — приостанавливают действие внешних органов чувств; операции памяти и воображения, как правило, совершаются без какого-либо вмешательства причин, находящихся вне чувствующего органа. Иногда самопроизвольное действие этого органа ограничивается лишь одной его частью: так, некоторые ипохондрики ощущают себя столь лёгкими, что боятся быть унесёнными малейшим ветром, или чувствуют, будто у них явно увеличивается нос. Один человек, страдающий абсцессом мозолистого тела, ощущает, как будто его кровать ускользает из-под него, и уже шесть месяцев его преследует трупный запах. Другой, напротив, ощущает, как он поочерёдно разрастается и сжимается почти до бесконечности.

Движения, зависящие от спонтанных впечатлений чувствительного органа, подчиняются тем же законам: общее или частичное движение живых частей предполагает наличие в нервном центре, который его вызывает, подобного ему движения; это движение распространяется по симпатии на различные органы или сосредотачивается в одном. Таким образом, в человеке существует, как говорил Сиденхем, внутренний человек, обладающий теми же способностями и теми же аффектами: это мозговой орган. Исходя из этого, различают три самостоятельные операции чувствительности: они относятся либо к органам чувств, либо к внутренним частям тела — особенно к органам грудной и брюшной полостей — либо к самому мозговому органу.

Но в чём заключается целостность головного мозга, спинного мозга, всей нервной системы в целом? Без мозга мышление невозможно, а болезни мозга вызывают нарушения, аналогичные и соразмерные изменениям в умственных операциях. Интеллектуальные процессы протекают нормально лишь в том случае, если впечатления обладают определённой живостью. Между способом, каким формируется ощущение, и способом, каким определяется движение, существует прямая взаимосвязь. Двигательные силы притупляются и исчезают, если чувствительность их не обновляет; они теряют устойчивость и силу, когда впечатления слишком ярки или слишком многочисленны. Энергия и устойчивость движений прямо пропорциональны силе и продолжительности ощущений.

Идеи и побуждения, которые нервная система формирует непосредственно, вызываются движениями, происходящими в этой системе, и подчинены тем же законам, что и действия наших конечностей. Если побуждения возникают из впечатлений, производимых внутри самого чувствующего органа, они устойчивы и доминируют над остальными — как у маниакальных личностей. Если они происходят от внутренних чувствительных окончаний и от органов, в которых эти окончания расположены, как это происходит с инстинктивными побуждениями, они уже менее устойчивы и менее настойчивы. Наконец, ощущения в собственном смысле — единственные, которыми занимались идеологи — поступают через органы чувств и являются наименее глубокими и наименее продолжительными.

Так как мозговая масса (pulpe cérébrale) повсюду кажется одинаковой, различие впечатлений, по-видимому, зависит от различной структуры органов, от того, как нервные окончания в них разветвляются и как внешние причины действуют на эти разветвления. Осязание — это впечатления в самом общем смысле, модификации которого составляют остальные виды ощущений. В коже окончания мозговой массы сильно покрыты и защищены, в органах вкуса, обоняния и слуха — меньше, а в органе зрения они почти оголены и сильно разветвлены. Но каковы наиболее очевидные и общие обстоятельства, свойственные функциям каждого из органов чувств? Существует постоянный закон одушевлённой природы: частое повторение впечатлений делает их более отчётливыми, повторение движений делает их более лёгкими и точными, но также и то, что слишком яркие и слишком часто повторяющиеся впечатления ослабляют чувствительность. Осязание — это первое чувство, которое развивается, и последнее, которое угасает вместе с чувствительностью и жизнью. Впечатления вкуса кратковременны, переменчивы, многочисленны, бурны и часто сопровождаются сильным желанием, поэтому различать вкусы учатся очень медленно, а вспоминать их весьма трудно. Если запахи слишком сильны, они притупляют чувствительность органа; если постоянны, то перестают восприниматься и, оставляя слабый след, могут быть вызваны волей лишь с большим трудом. Однако их воздействие на нервную систему, пищеварительный тракт и половые органы весьма значительно.

Наиболее прочными и точными воспоминаниями, наиболее широкими познаниями мы обязаны зрению и слуху. Слух воспринимает и анализирует впечатления от устной речи, а кроме того, ритм песни или поэзии делает восприятия более отчётливыми, а воспоминания более доступными. Глаз упражняется постоянно, его впечатления связаны со всеми нашими потребностями и способностями; они могут непрерывно повторяться, продолжаться и варьироваться.

Хотя восприятие и сравнение, вероятно, происходят в общем нервном центре, который один только и есть «внутреннее чувство», тем не менее, каждое чувство, по-видимому, обладает собственной памятью. Если не брать в расчёт осязание, вкус и обоняние — хотя и для них можно привести примеры — заметим, что часто слышанные звуки сохраняются в слухе и иногда вновь воспроизводятся весьма назойливо; а если после нескольких минут взгляда на окно, освещённое солнцем, закрыть глаза, то след от впечатлений обычно сохраняется вдвое дольше, чем длилось само впечатление.

Как итог: способ восприятия ощущений, необходимых для приобретения идей, переживания чувств или проявления воли — словом, для самого существования — различен у разных людей и зависит от состояния органов, от силы или слабости нервной системы, но прежде всего от её типа чувствительности. Поэтому следует изучить, как изменяются ощущения под воздействием возраста, пола, темперамента, болезней, режима (образа жизни) и климата.

Во Влиянии возрастов Кабанис, как ученик Гиппократа, а ещё более Гераклита, утверждает: всё пребывает в движении, всё есть непрерывное разложение и воссоздание, разрушение и возрождение. Эти метаморфозы, как неизбежное следствие никогда не прерываемого действия, в свою очередь обновляют его причины и сохраняют вечную юность Вселенной. Длительность и последовательные фазы существования различных тел в их определённой форме зависят скорее от условий их формирования, чем от их составных элементов. Химические соединения и разложения происходят по законам, несравненно менее простым, чем законы тяготения великих масс, и менее точным, чем те, что управляют существованием и сохранением организованных существ. Растения, чья организация наиболее груба, проявляют силы, свойственные исключительно организованным телам; даже у самых примитивных животных наблюдаются феномены, присущие только чувствующей природе. Камедь или слизь организуется у растений в губчатую ткань, в древесные волокна, в кору, листья и т. п.; у животных она преобразуется в желатин, затем в клетчатку, в живое волокно, в мембраны, сосуды и костные ткани. Слизь, а ещё больше желатин, обладают выраженной склонностью к свертыванию; глютен питательных семян удивительно близок к животной фибрине — эти точки соприкосновения, не отменяя принципиальных различий между животными и растениями, возможно, помогут когда-нибудь пролить свет на тайну организации. Тем не менее, следует признать наличие некоего оживляющего начала или способности, которую природа закрепляет в зародышах или передаёт в семенных жидкостях — или, точнее, некоего условия, без которого феномены, присущие организованным телам, не могли бы иметь места. Однако это не есть некое отдельное существо, передающее телам свойства, из которых проистекают их функции. У животных это начало отождествляется с нервной системой. Органы и способности варьируют в зависимости от состояния нервной системы и клетчатки. Желатин, главным резервуаром которого является последняя, у молодых животных сохраняет ещё много от растительной слизи. Постепенно он превращается в фибрин и всё более «оживляется» (s’animalise) по мере перехода от одного животного к другому. В нервной системе происходят ещё более значительные изменения. Её взаимодействие с органами варьируется день ото дня: сначала оно быстрое и стремительное, затем — более мощное и уравновешенное, наконец — медленное и вялое. У ребёнка сосудов очень много, мышцы отличаются высокой возбудимостью, железы и вся лимфатическая система — сильной напряжённостью. Отсюда подвижность, мышечная слабость и бурное течение процессов; яркие, многочисленные, но нестойкие впечатления; быстрые, неуверенные и недолговечные идеи; нечто судорожное и в страстях, и в болезнях.

Древние врачи делили жизнь на климатерические периоды: первый заканчивается к семи годам, с появлением вторых зубов, то есть с наступлением возраста разума; второй уже к четырнадцати. «Ж.-Ж. Руссо особенно тщательно проследил в своём плане воспитания историю и направление этого важного этапа жизни (от семи до четырнадцати лет); он описал его с величайшей точностью, а практические уроки, которые он сопровождает примерами, являются образцами анализа. Его удивительный дар придаёт истинам, открытым этой методой, живость, очарование и даже свет, благодаря которым они проникают одновременно и в разум, и в сердце». Постепенно впечатления начинают устанавливаться и регулироваться; память становится более системной и устойчивой, внимание более сосредоточенным и продолжительным; клетчатка уплотняется, ткани приобретают больший тонус, а стимулы, циркулирующие в каждой из жидкостей, — большую активность.

Затем вступают в действие органы воспроизводства, усиливаются теплота и сила животного организма. Подростковый возраст завершается юностью: мозговой орган получает, особенно в этот период, впечатления, специфические для него самого, причины которых действуют внутри него; воображение тогда проявляет своё наибольшее могущество.

Около тридцати пяти лет происходит переход от юности к зрелости, который влечёт за собой наиболее заметные изменения как в физическом, так и в моральном плане. Прочность твёрдых тканей начинает уравновешивать активность нервной системы и напор жидкостей; кровь всё менее наполняет артерии и всё более — вены; чувство силы и благополучия, присущее юности, постепенно угасает; смелость уступает место рассудительности и осторожности. Поскольку счастье заключается в свободном проявлении способностей, а жизнь тем полнее, чем интенсивнее действуют органы, не выходя за пределы естественного порядка, воображение, утратив ощущение силы, стремится компенсировать его за счёт впечатлений, производимых искусственным могуществом, обращённым вовне: отсюда возникает стремление к власти.

К концу зрелого возраста, в результате разложения гуморов, появляются подагра, камни, ревматизм и предрасположенность к апоплексии. Иногда их едкость вызывает реакцию нервного органа на самого себя и порождает нечто вроде второй юности — Ж.-Ж. Руссо служит тому необычным примером. Но вскоре старик живёт, действует и мыслит с трудом, он думает лишь о себе и стремится к тому вечному покою, который природа приготовила всем существам как спокойную ночь после дня волнений. Память оставляет его; он лучше вспоминает впечатления детства, которые, будучи словно слитыми с организацией, сблизились с автоматическими действиями инстинкта. Слабость мозга и процессов, которые его заставляют чувствовать, придаёт волевым актам подвижность и характер, свойственные детскому возрасту. «Смерть, — говорит Кабанис, — не страшна в глазах разума; она пугает лишь слабые умы, не способные правильно оценить, что они покидают и что, возможно, находят, — или же виновные души, которые к сожалению об упущенном счастье прибавляют страхи перед мстительным будущим. Для мудрого разума, для чистой совести смерть — это лишь конец жизни: вечер прекрасного дня».

Сопровождаясь различными ощущениями в зависимости от возраста и характера болезни, смерть бывает конвульсивной, болезненной в юности и при острых недугах; но, кажется, именно в зрелом возрасте умирают с наименьшим смирением. Бэкон считал искусство облегчить смерть завершением искусства её отсрочивать: медицина должна собрать все свои ресурсы, чтобы смягчить наш последний час, подобно тому как драматург вкладывает весь свой гений в последний акт пьесы. Кабанис осуществит чаяния Бэкона, говоря о влиянии, которое однажды медицина должна оказать на совершенствование и наибольшее благополучие человеческого рода.

Пятый мемуар посвящён влиянию полов. Величайшее действие природы — это воспроизводство индивидов и сохранение видов. Мужчина и женщина различаются во всех частях своей организации. Мышечная слабость предрасполагает женщин к сидячему образу жизни и более деликатным заботам; мужчинам необходимы движение и усилие. Эти различия обусловлены влиянием половых органов, которые более чувствительны и раздражимы, поскольку они пронизаны нервами, исходящими из разных стволов. Благодаря своей железистой природе, они сильно воздействуют на мозг. Из различной роли мужчины и женщины в размножении можно вывести различие их бытия и нравов. Совершенство мужчины — в силе и смелости; совершенство женщины — в грации и ловкости. Их идеи и чувства соразмерны их организации и способу чувствовать. Женщина ограничивается занятиями, развивающими изящество её пальцев, тонкость взгляда, грацию движений. Её пугают длительные и глубокие размышления, и она выбирает то, что требует больше чутья, чем знания, больше живости воображения, чем силы разума. Она замечательно подходит для той части нравственной философии, которая напрямую касается наблюдения за человеческим сердцем и обществом. С большой решимостью Кабанис выступает против женщин, выходящих за пределы этой роли.

Затем он объяснял, через органические различия, появление у мужчин инстинкта смелости или застенчивости, у женщин — стыдливости и кокетства; он описывал различные состояния полового созревания, связи между ощущениями, сопровождающими беременность, лактацию и зачатие, последствия утраты способности к деторождению, а также кастрации или недоразвитости половых органов. Любовь, в том виде, как её описывают и как она иногда действительно представлена в обществе, весьма далека от изначального плана природы.

Несколько побочных замечаний в этом мемуаре проясняют его метод и его метафизические установки. Мы видели, что он слишком редко приводит точные факты для обоснования своих утверждений, и это ему совершенно справедливо ставили в упрёк. Сам он объясняет это тем, что, чтобы не делать книгу чересчур объёмной, ограничивается основными и общими пунктами, и останавливается на частных фактах лишь постольку, поскольку их знание кажется необходимым для надёжности изложения и очевидности выводов (т. I, с. 317). Современным авторам, которые подменили «скрытые причины» более догматическими объяснениями, он упрекающе говорит, что они приучили умы к дурной привычке — стремиться постичь природу причин; что они, зачастую определяя эти причины, на самом деле персонифицируют чистые абстракции (I, 317). Для «финалистов», восхищающихся материнской любовью, он подмечает, что чудеса природы всецело в фактах, и что нет необходимости допускать в области причин что-либо чуждое необходимым условиям каждого конкретного существования; более того, господство финальных причин будет постепенно сужаться по мере того, как мы будем лучше понимать свойства материи и закономерную связь явлений (I, 365 и 390).

Кабанис объясняет в последнем из шести мемуаров, опубликованных в VIII году (1799/1800), четыре темперамента, признаваемые древними. Обильные лёгкие, более активное кроветворение, повышенное тепло, более эластичные мышцы и податливые волокна; живость и изящество идей, мягкость и доброжелательность в аффектах — при определённой подвижности и непостоянстве; недостаток глубины и силы ума — таковы черты сангвинического темперамента. У человека с холерическим темпераментом — крупные лёгкие и печень, чрезвычайно острые ощущения, исключительная чувствительность всех частей тела и почти постоянное чувство тревоги. Узкая и сжатая грудная клетка, привычное сжатие эпигастральной области сочетаются у меланхолика с нерешительными и сдержанными волевыми актами, с обдуманными чувствами, с желаниями и влечениями, которые больше носят характер страсти, чем простой потребности. Наконец, флегматик, при слабом тепле и малой силе кровообращения, отличается вялыми ощущениями, медленными и слабыми движениями, общей склонностью к покою.

К этим темпераментам Кабанис добавляет ещё два. Первый характеризуется преобладанием нервной или сенситивной системы над мышечной или двигательной, что сопровождается глубокими и устойчивыми волевыми актами, стойкими устремлениями, привычным энтузиазмом и страстной волей. Второй, напротив, характеризуется преобладанием двигательной системы над чувствительной, влекущим за собой поверхностные и мимолётные побуждения, беспрестанную череду впечатлений, которые быстро сменяют и взаимно уничтожают друг друга, а также мимолётные мысли и чувства и т. п.

Эти шесть темпераментов сочетаются в бесконечно различных пропорциях у людей, которых мы наблюдаем. Ни один не представляет точного и совершенного равновесия качеств или способностей, которое образовало бы темперамент, наилучшим образом способный обеспечить полное и всестороннее наслаждение каждым моментом жизни и гарантировать её продолжительность. Кроме того, хотя режим (образ жизни) может в некоторой степени изменять темперамент, он его не преобразует, поскольку темперамент даже передаётся от родителей детям. Поэтому Кабанис рекомендует смешение рас как наиболее действенное средство для изменения и улучшения человеческой природы. Поддерживая мысль о том, что равенство, хотя и действительно в общем смысле, будет всегда лишь приближённым в частных случаях, он прибегает к сравнению, которое часто ему ставили в упрёк.

Его окончательные выводы куда более обоснованны. Чтобы применять гигиену к индивидуальным случаям и свести её к общим правилам для всего человеческого рода, необходимо изучать строение и функции живых частей; а чтобы с пользой изучать морального человека, чтобы научиться управлять привычками духа и воли через привычки органов и темперамента, нужно познать человека физического.

В этом мемуаре Кабанис также утверждает, что наука заключается в систематическом познании и изложении связей, и он различает их куда точнее (I, с. 494 и далее), чем это позже сделал Ампер, которому ныне приписывают эту доктрину, — если говорить об их уловимости и значимости. Относительно природы нервной системы он высказывает некоторые гипотезы. Это настоящий резервуар электричества и фосфора, а также превосходный проводник. Эксперименты в области животной химии могли бы пролить большой свет на жизнедеятельность организма, дать идеи, напрямую применимые к медицине, гигиене и физическому воспитанию человека и, возможно, приоткрыли бы некоторые покровы, скрывающие тайну чувствительности. По-видимому, различия в врождённых или приобретённых свойствах живых организмов соответствуют различиям в интимном составе твёрдых веществ и жидкостей, но пока невозможно сделать из этого прямые выводы, а тем более установить что-либо догматически (I, с. 431). Так мы видим, как можно было, с одной стороны, упрекнуть «Rapports» в материалистических тенденциях, а с другой — пожаловаться, что в них нет строгих выводов. Но, как говорит сам автор, каким бы образом ни были решены все эти вопросы, они не меняют его доктрины. Чтобы судить о нём, следует обращаться к тем позитивным теориям, которые он развивает, а не к тем метафизическим тенденциям, которые он лишь слегка намечает. И это очень важно помнить, ведь сам Кабанис достаточно пренебрежительно относится к религиозным формам, противоречащим его позитивной доктрине.

— II —

Похвала Вик д’Азиру; «Отношения»; болезни; привычка; климат; трансформирующая космология 10-го мемуара; исследование плода и инстинкт; влияние «Отношений»

В панегирике Вик д’Азиру, составленном, по всей видимости, в это время для Института, Кабанис с энтузиазмом прославляет XVIII век. Однако уже тогда Бонапарт пришёл в ярость из-за отказа Дону покинуть Трибунат ради Государственного совета, а после 3 нивоза IX года (покушение с адской машиной) правительство предложило создать специальные трибуналы для судопроизводства по политическим преступлениям и правонарушениям. В Трибунате разгорелась острая оппозиция; произошёл открытый разрыв между Консулом и теми, кто энергичнее всего содействовал ему в день 18 брюмера. Последние даже подумывали присоединиться к Моро и Пишегрю, чтобы свергнуть Бонапарта. Говорят, особенно активно был настроен Кабанис. Однако Фуше раскрыл заговор и предупредил идеологов, которые либо были устранены, либо сами отошли от дел.

Здоровье Кабаниса вновь ухудшилось; Тем не менее Моро де ла Сарт, отчитываясь об открытии занятий в Парижской медицинской школе, сообщал, что профессор Кабанис намерен продолжить серию уже опубликованных Мемуаров, посвятив её поочерёдно влиянию болезней, климата, профессий и т. д. Во фруктидоре (1809) вышли два тома Rapports du physique et du moral de l’homme («Отношения..»), включавшие шесть новых мемуаров. Тремя годами позже Кабанис выпустил новое издание с аналитическим указателем, составленным самим Дестютом де Траси, и алфавитным указателем, составленным Сюэ (Suë). Хотя публика встретила книгу благосклонно, она вышла уже после публикации «Гения христианства» и заключения конкордата. Из предисловия и сравнения первого тома с первоначальными мемуарами становится ясно: идеологи всё больше вынуждены занимать оборонительную позицию перед лицом реакции. Так, вместо «конфедерации философов, сформированной в самой Франции под самым взором деспотизма, который напрасно содрогался от ярости», теперь говорится о «мирной ассоциации философов, сформированной внутри Франции». «Святая конфедерация против фанатизма и тирании» превращается в «почтенных людей, объединившихся для борьбы с фанатизмом и, по крайней мере, для ослабления всех форм тирании» (стр. 2-3). Ранее в мемуаре утверждалось, что первые назареи поспешили слить свои верования, мрачный и невежественный фанатизм с мечтами платоников; теперь же в книге объясняется, что речь идёт о секте иудео-христиан, возглавляемой Керинфом, — тем самым устраняется всякая прямая аллюзия на христианство. Более того, Кабанис удаляет смелое и красноречивое заключение первого мемуара, которое могло бы быть воспринято как косвенная, но резкая сатира на правление Бонапарта. Там, где раньше говорилось, что все физиологические и моральные феномены в конечном итоге сводятся исключительно к физической чувствительности, теперь упоминается просто чувствительность (I, 155). Обращаясь к тем, кто считает себя благочестивыми и резко осудил выражение вечный покой, Кабанис напоминает, что это словосочетание дословно переведено из молитвы Католической церкви (I, 303). Хотя он по-прежнему, вслед за Бэконом, считает философию конечных причин бесплодной, он добавляет (возможно, уже размышляя над Письмом о первых причинах), что человеку, даже самому сдержанному, крайне трудно никогда не прибегать к ней в своих объяснениях (I, 352).

Другие исправления, хотя и не столь значительные, также заслуживают упоминания. Одни касаются формы и весьма удачно её улучшают, другие направлены, в частности в отношении психологического состояния плода, на то, чтобы заменить ранее заимствованные у Дестюта де Траси положения — современными доктринами самого Траси. Вставлены также дополнения, указывающие, что немцы понимают под антропологией объединение физиологии, анализа идей и морали — именно тех дисциплин, которые Кабанис соединял в науке о человеке (стр. 7); включение Эпикура после Пифагора, Демокрита, Гиппократа и Аристотеля в число благодетелей человечества (стр. 14); похвала гигиеническому плану Моро де ла Сарта (стр. 19) и призыв к его другу и коллеге Туре представить доктрину Гиппократа (стр. 23). Уточняется также, что знаменитая формула nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu не встречается дословно у Аристотеля. Он с похвалой упоминает, наряду с Галлером, Калленом, Пинелем и Алле, также и Ришерана, который уже стоит рядом с мастерами (стр. 55), и отмечает, что Пинель не нашёл постоянных результатов в исследовании мозга всех безумцев (стр. 68). Он отсылает к анатомии Биша (стр. 85), предварительно довольно своеобразно, но, по-видимому, вполне обоснованно, намекнув, что молодой автор позаимствовал у него некоторые идеи, не признавшись в этом. В примечаниях он обещает опубликовать труд о физическом усовершенствовании человеческого рода, к которому уже собирает материалы (стр. 314); говорит о смерти Русселя, автора Физической и моральной системы женщины, как о большой утрате для философии и литературы (стр. 372); приводит опыты Вольта, согласно которым нельзя сомневаться в тождестве гальванического и электрического флюида (стр. 430).

Кабанис, более сдержанный в метафизических и религиозных вопросах, высказывается с большей определённостью по вопросам научной философии. По его убеждению, из его труда следует, что физика является основой моральных наук: став таким образом отраслью естественной истории человека, они смогут идти надёжным путём и быстро продвигаться вперёд (стр. XXI). Сам он считает, что вполне возможно управлять с помощью физического и морального режима периодическими и чередующимися состояниями активности и покоя мозга; возможно даже искусственно вызывать такие состояния, чтобы временно усиливать интеллектуальные способности или направлять их в новое русло (стр. 17). Если прежде он полагал вероятным, что чувствительность никогда не удастся свести к более общему феномену, то теперь не исключает, что когда-нибудь удастся установить её связь с определёнными, хорошо признанными свойствами материи (стр. 158). Хотя он и полагает, что разумные люди всегда будут с уважением относиться к случайным убеждениям, которые помогают другим становиться лучше или счастливее, он считает необходимым удержать тех, кто перестаёт в них верить, от того, чтобы вместе с ними они не отвергли как пустые мечты и добродетели, которые для них на этих убеждениях держались (стр. XXXVIII). Истинное счастье является по необходимости исключительной принадлежностью истинной добродетели. По счастливой необходимости, интерес каждого человека никогда не может быть отделён от интереса других: связывая свои чувства с настоящей и будущей судьбой ближнего, человек безгранично расширяет своё мимолётное и ограниченное существование и освобождается от власти случая.

Кабанис, самый влиятельный представитель школы в тот момент, не забывает упомянуть о трудах тех, кто сотрудничает с ним в этом общем начинании.

В изучении Отношений между физическим и моральным самое важное — это вопрос о влиянии болезней на формирование идей и нравственных аффектов. Кабанис поочерёдно рассматривает: нервные расстройства, возникающие от половых органов и вызывающие возбуждение и экстазы, или от ипохондрических внутренностей — которые порождают печальные, тревожные страсти, а то и безумие; а затем — общее ослабление способности чувствовать; лихорадки, при которых состояние интеллектуальных способностей точно соответствует состоянию сжатия или активного расширения органов, но также принимает особый характер в зависимости от природы лихорадки и от типа больного органа, являющегося её источником; наконец, дегенерации лимфы, золотуху, рахит, цингу, своеобразную едкую злобность гнилостных и проказных гуморов. Болезни напрямую влияют на формирование идей и моральных склонностей; медицина, успешно борясь с ними, способствует изменению и совершенствованию операций разума и привычек воли. Но наиболее интересным в этом Мемуаре являются начальные соображения и некоторые примеры. По мнению автора, в физическом мире царит порядок, раз Вселенная существует и определённые явления периодически повторяются. Порядок преобладает также в мире нравственном, и некая скрытая, постоянно действующая сила неустанно стремится сделать его всёобщим и полным — о чём свидетельствуют существование общественного состояния, его прогрессивное усовершенствование, его устойчивость (стр. 493). Более того, автоматическое развитие свойств материи, постоянное движение Вселенной, а с другой стороны — действия человека, в долгосрочной перспективе могут изменить или даже не позволить вновь возникнуть обстоятельствам, способным разрушать порядок. Таким образом, по мнению Кабаниса, вслед за Лапласом, но до Ламарка, Дарвина и Спенсера, благодаря одному лишь упорству вещей, может происходить «постепенное ослабление природных причин, которые изначально могли препятствовать благоприятному изменению», и очевидные улучшения будут делом самой природы. Всеобщий порядок, царящий между великими массами, возможно, установился постепенно. Вероятно, небесные тела долгое время существовали в других формах и имели иные соотношения; возможно, весь этот великий организм однажды будет усовершенствован в аспектах, о которых мы не имеем ни малейшего представления, но которые изменят состояние Земли и существование всех существ, «которых порождает её плодовитое лоно» (стр. 495 и далее).

Ряд хорошо наблюдённых, хотя и пока ещё недостаточно чётко описанных фактов подготавливает выводы: Кабанис отмечает, что во время озноба при лихорадке круг интересов и идей у него крайне сужался, и его интеллектуальные и нравственные способности почти полностью сводились к животному инстинкту (стр. 536). Не раз он наблюдал у женщин, которые могли бы быть прекрасными питониссами в древности, наиболее странные эффекты изменений в органах чувств: одни без труда различают невооружённым глазом микроскопические объекты; другие достаточно хорошо видят в полной темноте, чтобы уверенно передвигаться; третьи идут по следу за людьми, словно собаки, и узнают запах предметов, которыми эти люди пользовались или даже просто прикасались. Есть женщины, у которых вкус стал столь тонким, что они с большой точностью желают и умеют выбирать пищу или даже лекарства — с проницательностью, которая обычно наблюдается лишь у животных. Другие ощущают в себе, в состоянии припадков, или кризисы, которые готовятся и, как скоро докажет развитие событий, были ими точно предугаданы, или органические изменения, о которых свидетельствуют пульс и другие, ещё более определённые признаки. «Следовало бы, — справедливо замечает он, оставляя, однако, осуществление своих рекомендаций потомкам, — провести множество наблюдений над этими кризисами, над этими общими изменениями, над этими всплесками или сосредоточениями чувствительности… и философский анализ, наряду с физиологией, мог бы извлечь из них новый свет» (стр. 554).

Под словом режим Кабанис понимает совокупность физических привычек, как добровольных, так и вынужденных. Если электрические машины, искусственные магниты и даже звучащие тела демонстрируют следы привычек, то именно растения, а особенно животные способны их вырабатывать. Человек, в котором всё «согласуется, взаимодействует, соучаствует», подвержен влиянию тяжести, температуры, сухости или влажности воздуха; пищи, режима питания — щадящего или молочного; наркотических и усыпляющих веществ; напитков, физических упражнений, покоя или сна, труда. Хорошая гигиена, устанавливая правила, направленные на совершенствование физической жизни, существенно способствует улучшению человека и росту его счастья.

В этом мемуаре содержатся также некоторые личные наблюдения, изложенные более чётко, чем обычно у Кабаниса. Он заметил (II, 19), что у некоторых хрупких женщин, особенно во время или вблизи менструаций, наблюдается некое расстройство ума и характера — предвестие гроз или удушливых южных ветров. «Незадолго до Революции, — пишет он, — ко мне обратились за советом по поводу женщины, у которой отёчность и общее затвердение жировой и соединительной ткани вскоре поэтапно привели к полному удушению жизни. Когда с ней говорили, это нужно было делать очень медленно. Она отвечала лишь через несколько минут, и ещё более замедленно. Её разум, казалось, колебался и спотыкался на каждом слове. До болезни она отличалась умом: когда я её увидел, она находилась в состоянии подлинного слабоумия. Ранее очень богатая, она казалась почти неспособной желать чего бы то ни было; в ней не проявлялось ни малейшего чувства отвращения или привязанности» (стр. 69).

Следует также упомянуть похвалы в адрес Вольнея и его точного и глубоко философского Путешествия, Бюффона и его замечательных трудов, или его ярко выраженных философских идей, а также Бурдена и его экспериментов по применению газов в медицине (стр. 50). Кабанис не забывает и о своих политических предпочтениях: он восхваляет правительства, «основанные на свободе и равенстве», и по-прежнему считает, что «напрасны усилия тиранов и их оплачиваемых риторов — низвергнуть или очернить эти вечные принципы». Наконец, его уже начинают занимать идеи, которые вдохновят Письмо о первых причинах: если монашеские институты были великим бедствием, то некоторые религиозные ордена оказали услугу сельскому хозяйству, другие — наукам и письму; и стоит задаться вопросом, можно ли и сегодня «заимствовать у них некоторые идеи для создания новых институтов, соответствующих современному состоянию просвещения» (стр. 64).

Девятый мемуар посвящён влиянию климатов на нравственные привычки. Поддерживая мнение Монтескьё, а прежде всего Гиппократа, Кабанис выступает против Гельвеция и утверждает, что климат — или совокупность физических условий, связанных с каждым конкретным местом — оказывает влияние на нравственные привычки, то есть на совокупность идей и мнений, инстинктивных или разумных волений и действий, из них вытекающих у каждого индивида. Никто не показал силу привычки лучше, чем он: на привычке основано воспитание, а значит, и способность к усовершенствованию, свойственная всей чувствующей природе, но особенно человеку. Власть привычки распространяется не только на индивида: она передаётся по наследству и от поколения к поколению закрепляет определённые, более развитые способности, формируя со временем новый, «приобретённый» характер природы, который изменяется лишь тогда, когда определяющие привычку причины долгое время не действуют, или если другие причины порождают новые склонности и воления (стр. 180). Разные климатические зоны дают существ с бесконечным разнообразием свойств: одни и те же животные — лошадь, собака, бык — становятся другими видами в разных регионах, и вырождаются или, напротив, совершенствуются, если их переселить из одной страны в другую. Так объясняется, что человеческие разновидности, расы — это продукт самих климатов, особенно если учесть, что природа, располагая временем как и всеми другими средствами, пользуется им с поразительной щедростью (стр. 195). Это стало бы ещё очевиднее, если бы можно было надёжно установить, что климатическая разница определяет и различие языков, поскольку, как предполагал Локк и как показали Кондильяк и его последователи, прогресс разума зависит от совершенства языка. Однако это не подтверждено, и Кабанис, для труда, в котором гипотезы следует строго избегать, отказывается прибегать к сомнительным аргументам.

Когда дело дошло до инстинкта, симпатии, сна и бреда, Кабанис понял, что для того чтобы создать единую доктрину по этим различным вопросам, ему пришлось бы отклониться от своей главной цели и написать совсем другое сочинение. Поэтому он ограничился тем, что собрал все соображения, связывающие эти темы с его настоящим предметом, и в десятом мемуаре изложил взгляды на животную жизнь, первые сенсорные детерминации, инстинкт и симпатию, сон и бред, а затем в одиннадцатом и двенадцатом мемуарах — о влиянии психического на физическое и о приобретённых темпераментах.

Минье правильно заметил, что десятый мемуар содержит «смелую гипотезу», своего рода «конструкцию Вселенной», космогонию, «механическую, как идеология» предыдущих мемуаров. Но, будучи больше озабочен оценкой, нежели изложением этой «воображаемой и неприемлемой космогонии», он не выделил достаточно ясно её оригинальность. Между тем, перед нами скорее не космология в строгом смысле, а попытка философии науки разрешить вопросы, которые прежде относились к тому, что называли «метафизикой Вселенной». С одной стороны, Кабанис утверждает, что организация материи может объясняться лишь действием первичных и активных сил природы, о которых у нас, по его мнению, никогда не будет «никакого точного представления». С другой — он напоминает, как ученик Декарта и учёных XVII-XVIII веков, что наука опирается на незыблемые основания, когда все её выводы сводятся к простым, чётким и ясным принципам; что она становится завершённой, когда в результате анализа и исследования удаётся определить, что именно в этих принципах поддаётся нашему познанию. Почему, спрашивает он, принципы организации живых тел не могут быть однажды познаны с такой же точностью, как принципы строения воздуха и воды? Почему мы не смогли бы открыть условия, необходимые для возникновения жизни у животных, подобно тому как открыты условия, порождающие молнию, град, снег или химические реакции, в которых соединённые вещества приобретают свойства, отсутствовавшие у них поодиночке? Уже имеющиеся знания позволяют с известной долей вероятности надеяться, что свет будет однажды пролит и на то, что пока неизвестно. По мнению Кабаниса, различие, которое Бюффон хотел провести между мёртвой и живой материей, — фикция. Растения живут и растут, используя только воздух и воду, то есть кислород, водород и азот. Но всякое растительное вещество, помещённое в подходящие условия, даёт начало определённым микроскопическим животным: цепь между мёртвым и живым непрерывна. Но должны ли эти обстоятельства или условия навсегда остаться неизвестными? Нет, отвечает он, раз искусство умеет воспроизводить растения частями, которые не были к этому предназначены природой; раз оно умеет изменять виды, порождать новые — точно так же как из веществ, им подготовленных (уксус, картон, переплётные материалы), оно вызывает к жизни существа, не имеющие аналогов в природе. Природа же производит, на больных растениях и животных, неизвестные ранее расы, порождённые «перерождением самого вещества индивида». Значит, либо все части материи потенциально способны к любой форме организации, либо, что то же самое, зародыши всех возможных видов рассеяны повсюду. Переход от жизни к смерти и от смерти к жизни, составляющий, как уже понимали древние, порядок и движение Вселенной, не всегда ускользает от нашего наблюдения. На крышах и на лаве вулканов, под действием воздуха и дождя, возникают растения и животные. Острова Тихого океана покоятся на скалах, созданных морскими насекомыми. Постепенно возникая из морских глубин, где эти неутомимые труженики вздымают огромные массы, острова поднимаются, испытывают различные воздействия на поверхности, и, претерпевая изменения, аналогичные тем, что происходят с лавой, покрываются новыми видами, рождающимися из самой природы этой новой земли — и климат без особого напряжения усваивает их.

Но человек и крупные животные, которые ныне размножаются половым путём, были ли изначально образованы тем же способом? Мы этого никогда не узнаем, ведь человеческий род не располагает более точными сведениями о начальной эпохе своего существования, чем отдельный человек — о собственном рождении. Однако некоторые из животных, изначально возникших подобным образом, позднее уже размножаются половым путём. Современные виды — не те же, что и во времена их первичного возникновения: они были изменены климатом, пищей, отношениями с человеком или другими живыми существами. Некоторые, как показал Кювье, исчезли — либо вследствие катастроф, либо из-за насильственного вмешательства человека, либо вследствие несовершенного строения. Сам человек мог подвергнуться многочисленным изменениям, возможно даже серьёзным трансформациям. Признавая, что возраст земного шара «огромен», нельзя отрицать и возможность тех изменений, которые течение времени или потрясения природы вызвали у живых рас, порождавших — в каждой конкретной ситуации — другие расы, «лучше приспособленные к новому порядку вещей». Поэтому не исключено — хотя и не доказано строго — что первоначальное происхождение крупных животных может быть сближено с происхождением микроскопических животных, возникающих буквально из небытия, когда меняются химические или физические условия вещества, из которого они образованы.

Аналогично природа возвращается от жизни к смерти: животные ткани разлагаются на газы, которые поглощают растения; скелетные останки животных — особенно рыб и моллюсков — образуют известняковые слои, способствующие ускоренному и совершенному росту растительности. Некоторые растительные вещества при разложении превращаются в мельчайших животных, которые, в свою очередь, после смерти порождают другие — «в течение куда более долгого времени, чем это мог наблюдать Кабанис», — прежде чем всё, по-видимому, вновь погружается в состояние покоя и нечувствительности. Открытия натуралистов сокращают дистанцию между различными царствами природы: некоторые минеральные породы, со своей последовательной «вегетацией» и ветвистыми отростками, сближаются с наиболее примитивными растениями; между растениями и животными находятся зоофиты и, возможно, некоторые чувствительные растения, движения которых, как и у живых мышечных тканей, соответствуют определённым раздражениям; наконец, среди животных строение и способности охватывают все мыслимые ступени развития, от моллюска до человека.

Таким образом, Кабанис, включающий в свою доктрину идеи, высказанные Мопертюи, Малье, Робине, Бюффоном и Бонне, а впоследствии вновь подхваченные Ламарком, — является предшественником Дарвина и современного трансформизма. Мы понимаем теперь, почему Философия зоологии Ламарка была столь холодно встречена, или почти не читалась во Франции: Кабанис связал её доктрины с философией, признанной «по своей сути материалистической».

К этим трансформистским воззрениям примыкают и другие догадки, не менее оригинальные и не менее оставленные в тени теми, кто писал о Кабанисе. Так, он подозревает существование некой аналогии между животной чувствительностью, растительным инстинктом, электрическими сродствами и простым тяготением. Но следует ли объяснять тяготение через чувствительность или, наоборот, чувствительность — через тяготение, «род инстинкта, который в зависимости от обстоятельств может шаг за шагом достичь даже чудес интеллекта»? Он этого не знает, не желая выходить за границы науки и погружаться в метафизику. Однако он не отказывает себе в экскурсе в философию науки. Если когда-либо станет возможным узнать это, он считает — вопреки тому, что впоследствии утверждал Ламарк, — что путь к такому знанию будет проложен через изучение операций, совершающихся внутри нас, а не тех, что происходят вдали от нас. Изучая формирование органов у плода, он настаивает на необходимости признать наличие чувствительности даже там, где ещё не проявляется ясно сознание ощущений, ибо противоположное мнение противоречит физиологическим фактам и оказывается совершенно недостаточным для объяснения идеологических явлений. Это не та «возбудимость», о которой говорят физиологи, ибо возбудимость — это способность мышечного волокна к сокращению, сохраняющаяся даже после смерти. Речь идёт об активности органов, приводимых в действие нервами, воспринимающими впечатления без участия головного мозга. В нервной системе существуют частичные системы, и, возможно, в каждой из них и в каждом её центре существует частичное Я, соотносящееся с впечатлениями, которые в нём собираются, и с движениями, которые его система порождает и направляет. Причина чувствительности сливается с первопричинами и не может быть объектом наших исследований. Однако изучение явлений склоняет к мысли, что электричество, модифицированное жизненным действием, есть тот невидимый агент, который, распространяясь по нервной системе, вызывает ощущения и импульсы.

Именно в идеологическом и физиологическом исследовании плода Кабанис ищет происхождение инстинкта. Чувствовать — это основное состояние всякого живого органа; привычка и повторение действий делают эту потребность всё более настоятельной. Так, впечатления и детерминации, свойственные нервной и кровеносной системе, порождают первый, самый постоянный и сильный инстинкт — инстинкт самосохранения; а деятельность органов пищеварения — инстинкт питания. Из движений, к которым органы побуждаются уже самим фактом своего чувствования, возникает новый инстинкт; из ощущения сопротивления возникает идея внешнего тела; из сознания усилия, вызванного волей — осознание ощущаемого Я. Когда плод появляется на свет, он уже несёт в своём мозге начатки фундаментальных понятий, которые его отношения со всем чувственным миром и действие объектов на нервные окончания должны будут постепенно развить. Это вовсе не та tabula rasa, о которой говорили некоторые идеологи. Отсюда следует, что прекрасные анализы Бюффона, Бонне, Кондильяка — неполны и могут даже завести на ложный путь.

В сущности, мало что похоже на человека меньше, чем статуи, которых заставляют чувствовать и действовать; мало что менее подобно способу, которым порождаются ощущения, желания и идеи, чем те частичные операции одного чувства, действующего в полном отрыве от системы и даже без того жизненного воздействия, без которого ощущение вообще невозможно. Все операции мыслящего органа модифицируются детерминациями и привычками инстинкта; никогда отдельный орган чувств не действует в полной изоляции. Подробный и исчерпывающий анализ младенца, до того как все его чувства будут одновременно приведены в движение внешними объектами, мог бы лечь в основу нового Трактата об ощущениях, который был бы, возможно, не менее полезен для прогресса идеологии, чем труд Кондильяка.

Первые черты инстинкта запечатлеваются в мозговой системе уже в момент формирования плода. Однако помимо тех стремлений к самосохранению, питанию и движению, которые развиваются у плода ещё до рождения, существуют и другие, формирующиеся на более поздних этапах жизни — либо в момент рождения и общем развитии органов, либо по мере созревания некоторых отдельных органов или в результате болезней. Все они, но особенно первоначальные, происходят от внутренних впечатлений. Именно поэтому Драпарно, пытаясь выстроить идеологическую шкалу различных видов, обнаруживает, что инстинкт тем более прям и устойчив, чем проще организация; тем живее, чем большее влияние оказывают внутренние органы на мозговой центр; а интеллект тем обширнее, чем в большей степени животное вынуждено воспринимать впечатления от внешних объектов.

Симпатия, или стремление одного живого существа к другим, есть, в некотором роде, сам инстинкт; она включает в себя притяжения и отталкивания, проистекающие из организации и предполагающие, в существе, к которому она направлена, наличие ощущений, склонностей, я. Как только симпатия поднимается над чистым инстинктом, в ней появляется основа неосознаваемых суждений. Но, как и все первичные стремления, она осуществляется через различные органы чувств: зрение вызывает множество аффективных детерминаций, и, возможно, световые лучи, исходящие от живых тел, физически отличаются от тех, что исходят от неживых объектов. Обоняние является у некоторых животных главным органом симпатии; слух вызывает множество чисто аффективных и инстинктивных впечатлений; осязание, по-видимому, оказывает симпатическое действие только через живое тепло. Интеллектуальные операции модифицируют симпатические стремления, превращая их в более или менее осознанные чувства, в более или менее разумные привязанности. Без всяких «неизвестных способностей» симпатия становится нравственной: индивид разделяет идеи и чувства других, желает, чтобы другие разделили его собственные, и испытывает потребность воздействовать на их волю. Более того, он стремится подражать другим и, по сути, лишь подражает самому себе. Подражание — основной инструмент воспитания как для отдельных людей, так и для обществ. Следовательно, те причины, которые развивают интеллектуальные и нравственные способности, связаны с теми, что формируют, поддерживают и приводят в действие организацию, где и заключён принцип совершенствования человеческой расы.

Операции суждения и воли находятся под влиянием как собственно ощущений, так и инстинктивных детерминаций: нет необходимости прибегать к двум различным принципам действия, чтобы объяснить колебания желаний и внутреннюю борьбу. Нарушения в суждении и воле зависят от множества ощущений, впечатлений, причины которых действуют в нервной системе, от тех, что поступают через внутренние чувствительные окончания, и от инстинктивных побуждений. Безумие можно объяснить либо искажением ощущений, либо болезнями нервной системы, либо вредными привычками, которые она приобретает — даже если в последнем случае не всегда удаётся обнаружить органические поражения. Так же и сон, периодический, как и самые общие законы природы, вызывается всем тем, что притупляет впечатления или ослабляет реакцию общего нервного центра на органы. В этом оттоке нервных сил к их источнику чувства постепенно, более или менее глубоко, погружаются в дремоту — но лишь в отдельных случаях полностью. Внутренние окончания сохраняют относительную активность своих впечатлений — в зависимости от функций органов, их симпатий, текущего состояния и привычек. Причины, действующие в самой нервной системе, больше не отвлекаются воздействием внешних чувств и становятся преобладающими. Так, во сне происходят новые комбинации идей, возникают идеи, которых у нас никогда не было; так же и в безумии на первый план выходят идеи, почти не связанные с внешними объектами. Тот, кто классифицировал бы, на основе достоверных фактов и устойчивых признаков, различные виды душевных расстройств, указал бы их причины, различил бы излечимые и неизлечимые формы — оказал бы большую услугу идеологии.

Влияние душевного на телесное для Кабаниса есть влияние мозговой системы на остальные органы. Нет нужды умножать принципы по числу явлений, прибегать к неведомым и особым силам, чтобы привести в действие мыслящие органы и объяснить их воздействие на животную систему, так же как нет нужды в особых силах, чтобы объяснить отличие мысли от животного тепла, как последнее отличается от лимфы или семени. Природа, говорит он, расточительна в чудесах и экономна в средствах… Но человеческому уму, склонному к гипотезам, потребовалось немало времени, чтобы признать в природе лишь одну силу; быть может, ему потребуется ещё больше, чтобы понять, что поскольку мы не можем сравнить её ни с чем, то не можем иметь никакого подлинного представления о её свойствах, и что те смутные понятия, которые у нас есть о её существовании, сформированы на основании размышлений о законах, управляющих всем сущим, — а слабость наших наблюдательных средств вечно будет сдерживать эти представления в рамках самого узкого и ограниченного круга.

Бенжамен Констан хвалил книгу в превосходных выражениях. Но, как и многие другие, он искал в ней то, чего там нет — то, что Кабанис должен был дать позднее в Письме о первопричинах. Если же ограничиться тем, что в книге действительно ясно изложено, можно утверждать: редко какое произведение принесло науке и философии науки столько пользы. Да, попытка была преждевременной: физиология, а тем более химия тогда ещё не предоставляли достаточно прочной базы для изучения психологических фактов. Да, там встречается немало утверждений, которые сегодня кажутся неприемлемыми или носят чисто гипотетический характер. Можно даже сказать, что «слишком часто всё остаётся в воздухе, в пустом пространстве абстрактных обобщений, а не на осязаемой и надёжной почве личного наблюдения и его рассказа». Но так бывает далеко не всегда: не раз мы указывали на «личные наблюдения» и на применение именно того метода, который Ипполит Тэн называл отличительной чертой современной психологии. Более того, вдохновляясь Гиппократом и греками, Декартом и Бонне — больше, чем Кондильяком и Гельвецием, — Кабанис создал физиологическую психологию. Биша и Бруссе, а также врачи, физиологи и психиатры продолжили именно те исследования, к которым он призывал больше всех, и подготовили читателей к его современным последователям. Огюст Конт, идя ещё дальше, полностью поглотил психологию физиологией; но тем самым он лишь способствовал распространению идей Кабаниса. Мэн де Биран, включив их в рамки метафизики, передал их спиритуалистам. Не менее плодотворны оказались и его теории: о относительности знания, о значении внутренних ощущений и эмбриональной, животной или болезненной идеологии, о силе привычки, об инстинкте и бессознательном, о трансформизме и объяснении низшего через высшее, о связи морали и политики с идеологией и физиологией. Продолжатель Гиппократа, Декарта и философов XVIII века, Кабанис стал предшественником Льюиса и Прейера, Шопенгауэра и Гартмана, Ламарка, Дарвина и многих других мыслителей самых разных школ — тех, кто порой даже не догадывается, что идеи, с которых они начали, пришли к ним косвенно, но по вполне достоверной линии преемственности — от автора Отношений между физическим и моральным началом в человеке.

— III —

Кабанис при Консульстве и Империи по неизданным письмам; письмо о поэмах Гомера и о Гении христианства

В последующие годы после публикации «Отношений между физическим и моральным в человеке» Кабанис известен нам главным образом благодаря неопубликованным письмам, которые любезно предоставил месье Э. Навиль. В плювиозе (года XVII) он убеждает Биранa заняться вопросом разложения мысли и темой, по которой тот уже «послал столь великолепный набросок». «Ничто, — говорит он, — не может быть полезнее для авторитета и прогресса науки, без которой, впрочем, уже нельзя обойтись». Несколько дней спустя (в вантозе) он пишет ему, что все философски настроенные люди читают его Мемуар о привычке, и что их суждения единодушны. Затем (19 вантоза) он говорит о своём здоровье и советует Бирану режим, которого следует придерживаться. Возвращаясь к двум темам, которыми тот тогда занимался, он добавляет: «Помните, что вы обязаны истине, прогресс которой, во всех областях, зависит от совершенства той конкретной, что занимает нас». Немного позже (10 флореаля), когда Женгене защищал в Декаде идеологов от нападок Палиссо, он упрекнул последнего в том, что тот сослал Кабаниса и его превосходный труд об Отношениях всего лишь в сноску к статье о Мольере.

В начале последнего квартала XI года Кабанис выпустил новое издание О степени достоверности медицины, добавив к нему Наблюдения о госпиталях, Дневник болезни Мирабо, Заметку о казни гильотиной, Доклад об организации медицинских школ, Некоторые принципы и Некоторые соображения о государственной помощи. Декада посвятила этой публикации статью, заявив, что, описывая обязанности и качества хорошего врача, Кабанис «взял за образец самого себя, и притом бессознательно», и что эта новая работа может только прибавить, если вообще это ещё возможно, к славе, которую он уже заслужил своим прекрасным трудом о влиянии физического и морального начала в человеке.

Моро де ла Сарт нашёл этот обзор недостаточным. Напомнив, что медицинская философия охватывает два различных аспекта — применение общей философии к изучению и прогрессу медицины, и обратное применение медицины к философии, — он отводит особое место всем трудам Кабаниса, в частности новому сборнику, как к трудам, относящимся к медицинской философии: «применению медицины к прогрессу здравой метафизики и этой метафизики к совершенствованию медицинского метода».

В то время как выходили в свет это переиздание и Грамматика Дестют де Траси, Кабанис сообщает Бирану, что будет присуждён приз за труд о Разложении мышления, и что он включит в свой отчёт ту заметку, которой он ему обязан: «Я постараюсь, чтобы ваша работа послужила делу той науки, которую вам суждено развивать, и которая, несмотря на открытую войну, объявленную ей, всё глубже проникает во все области умственной деятельности человека». В год XII он пишет ему по поводу интриг, имевших место во время выборов в Дордони: «Таков необходимый ход вещей, — говорит он, как и в 1803 году, — не в том смысле, чтобы добродетельные люди не страдали, но в том, что негодяи рано или поздно бывают наказаны». Из-за полного упадка сил он отказывается от надежды завершить (18 плювиоза) свою работу О применении аналитических методов к изучению медицины. Уступая просьбам некоторых друзей, он публикует Взгляд на революции и на реформу медицины. Врач Монгетр представлял эту книгу читателям Декады: «Известный характер автора, величие и надёжность взглядов, которые мы встречаем и в других его трудах, должны вызывать у нас сожаление, что он не смог завершить столь важное предприятие». Далее Монгетр напоминает основные этапы развития медицинской науки, кратко обозревает общее состояние преподавания и выделяет главу, посвящённую связи между медициной и моралью, как «наполненную возвышенными размышлениями, вполне достойную философа, автора Отношений между физическим и моральным в человеке». Он завершает, процитировав отрывок, в котором Кабанис настаивал на необходимости для врача соединять моральную философию с рациональной.