Автор текста: Ill-Advised

Оригинал на английском языке.

Кириак Анконский: поздние путешествия. Под редакцией и переводом Эдварда В. Боднара и Клайва Фосса.

Библиотека I Tatti Renaissance, том 10. Издательство Гарвардского университета, 2003.

0674007581. xxxv + 459 с.

Остальные авторские статьи-обзоры можно прочитать здесь

Кириак был купцом и дипломатом из Анконы, который много путешествовал по Греции и Эгейским островам в середине XV века. Его интересовали материальные памятники классической истории, особенно древнегреческие и римские надписи, многие из которых он фиксировал в письмах и дневниках, написанных во время своих путешествий. Он также делал зарисовки скульптур, колонн и подобных объектов. Честно говоря, я не большой любитель путевых записок — чаще всего они кажутся мне скучными, — поэтому я не ожидал от этой книги многого. С другой стороны, я надеялся, что она даст мне хотя бы проблески жизни в этом регионе Средиземноморья XV века, что, безусловно, звучит как интересная тема, особенно если о ней пишет современник, видевший всё своими глазами. В этом отношении я был разочарован: Кириак оказался типичным «протоархеологом», гораздо более увлечённым древними надписями, чем повседневной жизнью своего времени. Возможно, он считал, что быт Греции XV века слишком обыденный и не заслуживает описания. Кроме того, многие его письма адресованы коллегам, которые, вероятно, тоже немало путешествовали по тем же местам, так что не имело особого смысла писать им о вещах, которые они и сами могли видеть. Когда я начал читать эту книгу, первые страницы показались ужасно, чудовищно скучными. Это было настоящим мучением, и я был страшно разочарован. Но вскоре чтение пошло легче, и я стал замечать массу захватывающих, любопытных мелочей — настолько много, что в итоге книга показалась мне интересной, а во многом даже восхитительной, значительно более увлекательной, чем многие другие тома из серии I Tatti Renaissance Library. Я совершенно не жалею, что прочитал её.

Одно из примечательных свойств Кириака — его странная одержимость античной мифологией, особенно нимфами, но также сиренами и музами. Например, в 4.3–4 он описывает плавание, уподобляя лодки и корабли резвящимся нимфам. «Кириак был одержим морскими нимфами, среди которых своей особой покровительницей он считал Кимодокею» (4.n5). В его сочинениях буквально кишмя кишат видения нимф, сирен и муз, чаще всего связанные с метеорологическими явлениями и сопровождаемые песнопениями, например в D4.21–22, 28.3, 30.2–3 («моя супруга Каллиопа священным голосом воспела эту песнь богам и божествам моря» — за чем у Кириака следует гимн нимфам), 32.3 (нимфы, музы и даже царь Эол), 32.5 («нереиды поднялись, чтобы приветствовать меня с великой радостью» — естественно, будучи тем мерзавцем, что я есть, я первым делом подумал при слове “felicitate” о другом слове, совпадающем с ним в первых и последних трёх буквах), 33.2–4, 35.9, 37.4 (услышав, что его друг отправился на Хиосские купальни, Кириак надеется, что тот теперь «укрепляет своё превосходное здоровье с помощью Дото, Клото, Панопеи и Кимодокеи, прекраснейшей из всех нереид» — honi soit qui mal y pense! :-)), 39.4, 39.9 (где три женщины из города Галата изображаются в виде нимф), 42.3.

На самом деле, хотя нет причин полагать, будто его подлинная вера была чем-то иным, кроме христианской, совершенно очевидно, что у него не было никаких затруднений с тем, чтобы обращаться к древним языческим богам и упоминать их в положительном тоне, — что, по моему мнению, весьма похвально. Так, отправляясь в плавание, он включает в дневник молитву к Меркурию (D3.27), прося, помимо прочего, «благосклонного моря и хора нимф и нереид». В 46.3 он произносит краткую молитву Диане. Будучи купцом, он, вероятно, чувствовал особую близость к Меркурию — богу торговли. В 23.9 он называет себя «возлюбленным Гермеса», а самого бога — «моим покровителем, Меркурием». В 32.10 он пишет: «2 марта, священный, благоприятный, ветреный и святой день Меркурия, нашего наидобрейшего покровителя, 1446 год». (2 марта 1446 года по юлианскому календарю действительно приходилось на среду — Mercurii dies по-латыни, mercoledì по-итальянски, mercredi по-французски и т. д.) Аналогично, в 39.7, 15 августа 1446 года — «благосклонный, ясный день целомудренной светозарной Дианы», то есть понедельник (Moon-day, Lunae dies, а Диана — богиня луны). Весь абзац 39.7 — замечательный пример мирного и радостного сосуществования древнеязыческих и христианских религиозных упоминаний. (Кстати, Кириак, конечно, был не одинок в своей любви к античной мифологии: его друг Доменико Гримани в коротком письме к Кириаку дважды призывает античных богов в качестве усиления клятвы: «клянусь Геркулесом» в 44.2 и «клянусь Поллуксом» в 44.3.)

Есть и другие любопытные свидетельства, связанные с древней религией. На Крите православные священники, жившие возле источника, некогда посвящённого богине Диане, рассказывали ему, что «даже в наши дни» им иногда являлась Диана и её нимфы, купавшиеся нагими «в прозрачных водах» (D4.14). В своём дневнике (D5.45–46) он кратко описывает некоторые местные обычаи с полуострова Тенарон на юге Греции и упоминает, что местные «говорят, будто их мёртвые, независимо от веры, отправились “в Аид”, то есть в подземный мир». Иногда он называет христианского Бога Юпитером, например в 39.18 и 53.2. А в D3.59 день 23 апреля называется «любимым, радостным днём Юпитера» — вероятно, потому что в 1445 году это было воскресенье, то есть день Господень. В то же время в 12.3, 16 июля 1444 года — «счастливый день Юпитера», потому что это был четверг (Iovis dies, giovedì).

В 12.6 он описывает необычное животное — зорафана, то есть жирафа (см. также 12.n11). Кстати, этот отрывок, как и несколько других, особенно тех, где речь идёт о видениях и встречах с мифологическими существами, изложен так, будто всё это происходит во сне. Я понимаю, что это всего лишь литературный приём, но нахожу его немного глупым — посреди обычно трезвого и делового письма, адресованного какому-нибудь не менее трезвому и деловому адресату-купцу, Кириак вдруг, как ни в чём не бывало, переходит к сновидческому видению нимф или других мифических созданий, пришедших ему в голову в тот момент. Пожалуй, мне действительно стоит прочитать книгу Джоселина Годвина Языческая мечта Ренессанса (Pagan Dream of the Renaissance). В D2.41 он описывает древнюю скульптуру, изображающую «яростную схватку между обнажённым мужчиной и львом», в которой мужчина побеждает. Не то чтобы я возражал против небольшого поэтического преувеличения, но это, конечно, нелепо. Это напоминает мне строчку из старой текстовой приключенческой игры: «Чем? Голыми руками? Против его медвежьих лап?». Он записывает множество надписей из гробниц. Интересно, как часто они сопровождаются угрозами штрафов в случае, если кто-нибудь попытается похоронить в гробнице ещё одно тело, кроме того, для кого она была изначально построена. «Я не желаю, чтобы в ней было похоронено какое-либо иное тело. Любой, кто осмелится это сделать, заплатит городу Фасосу штраф в размере 5000 золотых монет» (D2.49). Видимо, паразитирование на чужих могилах и урнах было весьма распространённым явлением, если родственники умерших считали нужным вставлять подобные угрозы. Он посещает монастыри Афона и покупает у одного монаха сборник рукописей, содержащий главным образом письма различных древних лиц. Среди них встречаются весьма любопытные вещи, особенно «138 писем Фаларида, тирана Агригента, к мегарцам, к Пифагору и другим» (D2.65). Кто бы мог подумать, что письма господина Медного Быка сохранились? Очень интересно, о чём он там писал [прим. сначала ему странно сражение со львом, которое он называет глупым преувеличением Кириака, хотя это всего-то типичный сюжет про Геракла, о чем сохранились даже римские фрески; теперь он на слово поверил, что есть какие-то подлинные письма Фаларида, да ещё и к Пифагору; не говоря уже про общее занудство и коммунистически-консервативные вайбы, автор этих заметок, конечно, умеет показаться дураком].

Многие древние надписи, которые он записывает, довольно шаблонны и скучны. Обычно они представляют собой нечто вроде: «В память / в честь такого-то [или: такого-то события], на средства такого-то [или: городского совета и т. д.]». Многие сводятся просто к перечням имён. Но я не хочу сказать, что современные каменные надписи более вдохновенны. Полагаю, что гравировать тексты на камне — занятие, привлекающее в основном скучных, мрачных людей с лёгкой склонностью к напыщенности, и тексты отражают этот факт. Тем не менее тем трогательнее видеть, с какой искренней любознательностью и восторгом Кириак относился ко всем этим надписям, тщательно и благоговейно записывая даже самые сухие, ничем не примечательные. Впрочем, некоторые кладбищенские надписи действительно трогательны. См., в частности, 21.2 — с могилы 18-летней девушки, пережитой родителями, братом и мужем; и D3.68 — с могилы жены, оплакиваемой любящим мужем: «Марк, что пользы в неутолимой скорби? Терпи; даже цари, встретившие мрачное горе, испытывают боль таких страданий». Некоторые надписи оканчиваются очень трогательно словом «прощай» (χαιρε, или во множественном числе χαιρετε): «Филомен, прощай. София Филумена, прощай» (D5.21). Я почти не могу не cожалеть, что современные надписи на могилах обычно столь кратки — только имя, даты и, может быть, R.I.P., но ничего о том, кем был человек и как жил. Глядя на надписи на нашем местном кладбище, видно, что до Второй мировой войны многие ещё указывали хотя бы профессию умершего и короткую фразу о его жизни. Но длинных надписей, сопоставимых с древними, о которых пишет Кириак, нет — вероятно, потому что сама привычка давно исчезла, и ни одна из наших надписей не настолько стара (скажем, старше ста лет). Меня очаровывает мысль, что в древности существовал целый полулитературный жанр — эпитафии и погребальные надписи. Возможно, стоит купить одну из многочисленных антологий эпитафий и прочих надписей, которых, судя по всему, на Amazon великое множество. Жаль, что ныне интерес к таким вещам большинству людей кажется чем-то нездоровым и мрачным. А я, напротив, люблю кладбища: это тихие, спокойные места; хотя я не верю ни в какую форму загробной жизни, сама мысль однажды быть «уложенным на покой» там мне приятна. В конце концов, почему избегать кладбищ? Мёртвые, если они должным образом похоронены, не причинят тебе вреда (в отличие от многих живых). Когда я учился в средней школе, она находилась примерно в ста метрах от кладбища. Одна из сторон здания состояла почти целиком из огромных окон, из которых открывался великолепный вид — в том числе на кладбище, — когда поднимался по главной лестнице на третий этаж, где располагалось большинство наших классов. Первого ноября все приносят свечи на могилы родственников, и в последующие вечера вид кладбища из этих окон третьего этажа, с тысячами мерцающих огоньков свечей, был поистине чудесным зрелищем.

Кстати, Уайльд тоже упоминает χαίρε в прекрасной строфе из Humanitad:

Погасший факел, одинокий кипарисовый мрак,

Немного праха, что в тесной урне спит,

Нежное ΧΑΙΡΕ над могилой аттической —

Не лучше ли это, чем возвратиться вновь

К моей прежней, беспокойной болезни,

Или провести свой век в безмолвной пещере страданий?

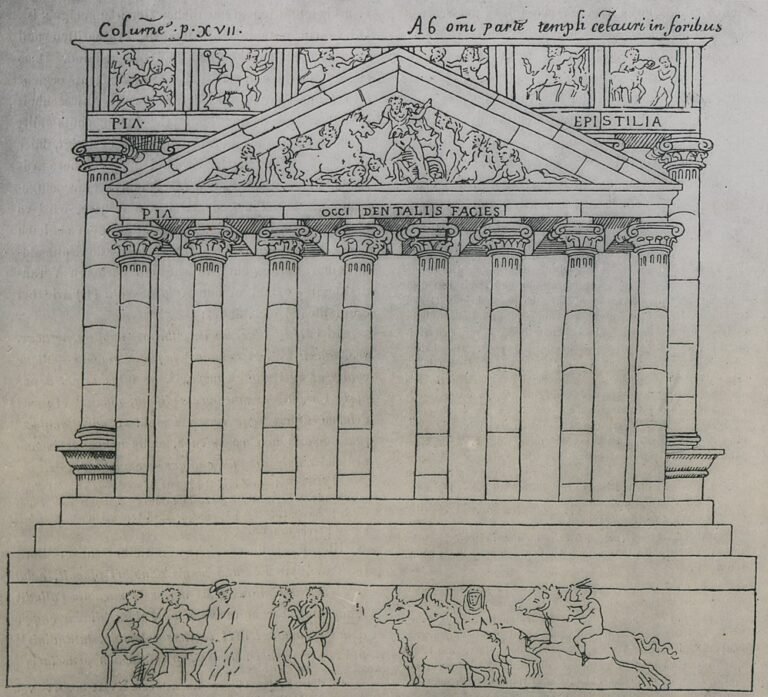

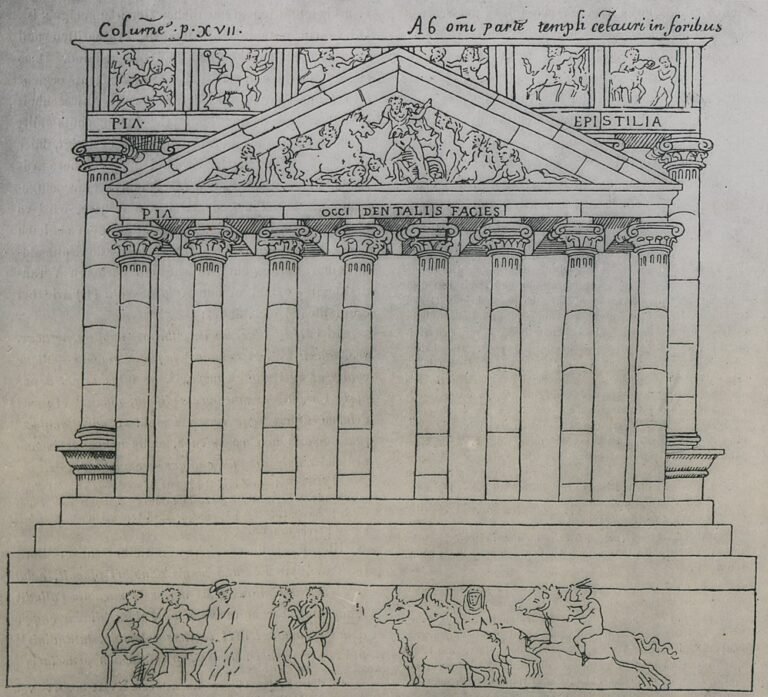

Согласно примечаниям редактора на стр. 267 собрания стихов Уайльда (Oxford UP, 2000), это слово может означать не только «Прощай», но и «Добро пожаловать», что делает его ещё более уместным для надписи на могиле. Надпись с острова Делос, в D3.24, — хороший пример упоминания годов по именам людей, занимавших в те годы официальные должности. Кириак не только одержим сбором древних надписей, но даже сочинил несколько собственных; см. 39.6 и 52.2. Одно из преимуществ жить в XV веке и интересоваться древностями состоит в том, что многие античные памятники тогда были лучше сохранившимися, чем теперь (см. также Закат и падение Римской империи Гиббона, гл. 71). Например, он видел Парфенон до того прискорбного взрыва пороха во время одной из войн Турции с Венецией в XVII веке (3.5 и иллюстрации I и II, где приведены наброски Парфенона, сделанные Кириаком). На острове Хиос, по его словам, есть деревня под названием Гомери́ка, и её жители показывают некое место как могилу Гомера. Кириак произвёл небольшие раскопки, ничего не нашёл, но, тем не менее, нисколько не усомнился в правдивости их утверждений и был охвачен искренним восторгом (43.3–4).

Разные люди имеют разные взгляды на ход человеческой истории. Одни (например, многие мыслители XVIII и XIX веков, а также многочисленные поклонники технического прогресса даже в наши дни) считают, что в целом дела идут к лучшему; другие (например, Гесиод и прочие верящие в утраченный «золотой век») — что становится все хуже и хуже; третьи предполагают, что дела идут на спад, чтобы в конечном итоге смениться подъемом (например, христианское тысячелетие); а четвёртые считают, что история движется по кругу (например, Освальд Шпенглер). Так вот, Кириак прекрасно оплакивает не только упадок славных древних городов, искусства и архитектуры, но и «девственную человеческую добродетель и знаменитую цельность духа» (D5.55), показывая, что он принадлежит к числу тех, кто верит, будто всё катится вниз со времён того легендарного древнего золотого века. Лично мне одинаково трудно поверить и в прогресс, и в падение с некоего предполагаемого золотого века; будучи немного циником, я думаю, что человеческий род безнадёжен — жалкое племя, эгоистичное, грязное, корыстное, неисправимо испорченное, подлинная мразь, кожная болезнь Земли, как сказал Ницше, — и я всерьёз сомневаюсь, что человечеству когда-либо удастся превзойти эти свои пороки; а если и удастся, то оно станет столь непохожим на нынешних людей, что вряд ли вообще будет уместно продолжать называть их людьми. — Зато его заключение мне очень понравилось: «и там, где они [т. е. добродетель и цельность духа] когда-то наиболее процветали, оттуда они всё более и более уходили». Из собственного опыта общения с теневой стороной греческой туристической индустрии я вполне сочувствую этому взгляду на греков как на вороватых, лживых проходимцев. (И, по-видимому, многие любят рассуждать о разложении Греции: «Некоторые, упиваясь контрастом, изображают современный афинский язык как самый испорченный и варварский из семидесяти диалектов простонародного греческого; это изображение слишком мрачно» — Гиббон, гл. 62; см. также Байрона, Паломничество Чайльд-Гарольда, песнь II, строфа 84).

В D4.19 он цитирует абзац из древнегреческого эпистолярного романа «Хион из Гераклеи», включая такую жемчужину — письмо Хиона о человеке по имени Археполис с Лемноса: «Я полагаю, что он и торговец добродетельный, потому что, прежде чем заняться торговлей, посвятил себя изучению философии». Для такого бесстыдного антикапиталиста, как я, питающего жгучую ненависть к торговле и ко всем, кто ею занимается, сама мысль о «добродетельном торговце» — изумительно комичный оксюморон. Как человек может быть добродетельным и при этом продавать вещи дороже, чем купил? Как он может быть добродетельным и при этом лгать покупателям о качестве своего товара? А если он не лжёт, то как он может не разориться? Как добродетельный человек вообще может заняться торговлей? Единственное возможное объяснение этой истории в том, что он понял: философия хороша лишь для тех, кто либо независим материально (как Платон), либо готов жить в крайней нищете (как Диоген); иначе далеко не уйдёшь, и потому Археполис благоразумно оставил философию и посвятил себя торговле. Ах да, я забыл, что Кириак сам был купцом, так что от него было бы странно ожидать, что торговля и добродетель несовместимы. Хе, пожалуй, мне не следовало так часто слушать рассказы моей бабушки о том, как десятилетия назад, работая продавщицей, она весело уверяла покупателей, что яйца снесены этим утром, хотя они пролежали на полке уже две недели.

В театре в Милете есть надпись, процитированная в 30.7, где перечислены греческие гласные: «Α Ε Η Ι Ο Υ Ω». В примечании редактора на стр. 221 сказано, что эти гласные представляют собой семерых архангелов. Хотя подобного рода мистицизм, приписывающий буквам и числам глубокие значения, кажется мне весьма глупым, я должен признать, что это глупость обаятельного рода. В латинском тексте он использует греческую букву ω в некоторых именах, например Joannes, где (я полагаю) ω употреблялась бы, если бы всё было написано по-гречески. Примеры встречаются в 1.1 и 19.1. Он также пишет ζ вместо z, когда упоминает Византий, например в 1.2, 1.4, 1.6.

Во времена Кириака итальянские города-государства имели значительное влияние в Греции и на Эгейских островах, и многие из этих территорий находились под властью итальянских правителей. В основном они добились этого, пользуясь слабостью Византийской империи в предшествующие века (см., например, Историю Венеции Дж. Дж. Нориджа). Многие места в сочинениях Кириака отражают это положение, например D2.22, D2.33, D3.39, D5.16–18, 23.1, 25.2, D4.15, 29.5, 39.13, и примечание редактора о Франческо Гаттилузио (стр. 372–373).

По-видимому, в древности критяне были славными лучниками; 23.3-10.

Письмо 39 — пространная хвала городу Галате, генуэзской колонии возле Константинополя. Оно чрезвычайно скучно, и я совершенно не понимаю, как кому-то могло быть интересно подобное чтение; разве что тщеславие какого-нибудь достойного купца из Галаты могло быть польщено этим унылым перечислением достоинств, преимуществ, славы и прочих похвальных черт города, но всякий другой читатель зевал бы уже после первых абзацев. И всё же в примечаниях редактора (стр. 432) сказано, что этот жанр — laus urbis («похвала города») — был популярен в позднем Средневековье и в эпоху Возрождения. Что же они, черт возьми, находили в таких сочинениях? Возможно, их радовали технические стороны жанра — искусное построение латинской прозы, отсылки к классической мифологии, риторические фигуры и т. п., — всё это, конечно, остаётся для меня незаметным, поскольку я не знаю латыни; и всё же сомневаюсь, что жанр мог быть популярен лишь из-за техники. Но я понимаю, что не должен смеяться над средневековыми и ренессансными почитателями жанра за их восхищение тем, что мне кажется нелепым проявлением помпезности: ведь я не знаю, как будущие века будут смотреть на те жанры, которые мы читаем и любим сегодня. Возможно, потомки будут считать нас наивными простачками — так же, как эти похвалы кажутся мне чем-то, чем могут восхищаться только наивные простачки. Но, как бы то ни было, в этой похвале Галате меня тронуло другое: она написана в 1446 году, и, по примечанию 3 на стр. 432, турки уже буквально стояли у врат города и завоевали его всего через пять лет. Похвала Кириака прозвучала фактически в конце существования Галаты как генуэзской колонии, просуществовавшей два-три века. Конечно, турецкое завоевание должно было показаться жителям Галаты чем-то вроде конца света. В каком-то смысле это, вероятно, был конец определённого типа Галаты (хотя я уверен, что жизнь в конечном итоге продолжилась, и со временем она, вероятно, стала совершенно обычным турецким городом; сейчас это просто район Стамбула). В панегирике Кириака мы видим процветающий город, населённый довольным народом, где всё, кажется, благополучно — и всего пять лет спустя эта культура и образ жизни исчезают: новый народ, новые обычаи, фактически новый город на месте старого! Я часто испытывал подобное чувство, читая эту книгу: что это было время заката. Пока Кириак путешествовал (его письма и дневники относятся к 1440-м годам), заходило солнце над Византийской империей и итальянскими колониями на Востоке; всего несколько лет спустя Византии не стало, а ещё через несколько десятилетий исчезли и почти все итальянские владения. Мысль о падении Византийской империи всегда вызывает у меня грусть: «Мы — люди, и должны скорбеть, когда даже тень того, что было великим, исчезает» (Вордсворт, О гибели Венецианской республики). (Подробнее об историческом контексте путешествий Кириака см. примечания на стр. 374–375.)

Многие письма Кириак адресует своему другу — купцу с Хиоса по имени Андреоло Джустиниани. В них он часто передаёт приветы семье Андреоло, особенно жене Каренце. Я не уверен, что это имя изначально означало; Babelfish переводит его как «недостаток», а у нас садоводы употребляют похожее слово (вероятно, тоже заимствованное из итальянского или подобного языка) для обозначения периода, который должен пройти после опрыскивания дерева пестицидами, прежде чем можно безопасно собирать и есть плоды. Так или иначе, всякий раз, видя это имя, я невольно усмехался: уж больно оно кажется малоподходящим и не особенно лестным. Кириак проявляет немалую изобретательность в прощаниях в конце писем: «Прощай и будь благополучен. Прощай — и вновь будь благополучен. Да пребудет с тобой счастье навеки» (37.8). «Ещё и ещё раз — прощай» (35.10, 41.3). «Прощай — и снова прощай» (45.5). В целом, как показывают приведённые примеры, книга оказалась полна прелести и вовсе не скучна, как я опасался. Из всех прочитанных мною томов I Tatti Renaissance Library немногие оказались столь интересны, как Путешествия Кириака.