Пятая глава книги Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).

Все главы этой книги (и версию PDF) можно найти здесь.

Сноски из оригинальной книги малоинформативны и на сайте их проблематично отразить. Все они доступны в итоговой PDF версии книги.

— I —

Его образование; Д. де Траси в Учредительном собрании; в армии Лафайета; в Отёе; в тюрьме; стойкость его убеждений и надежд

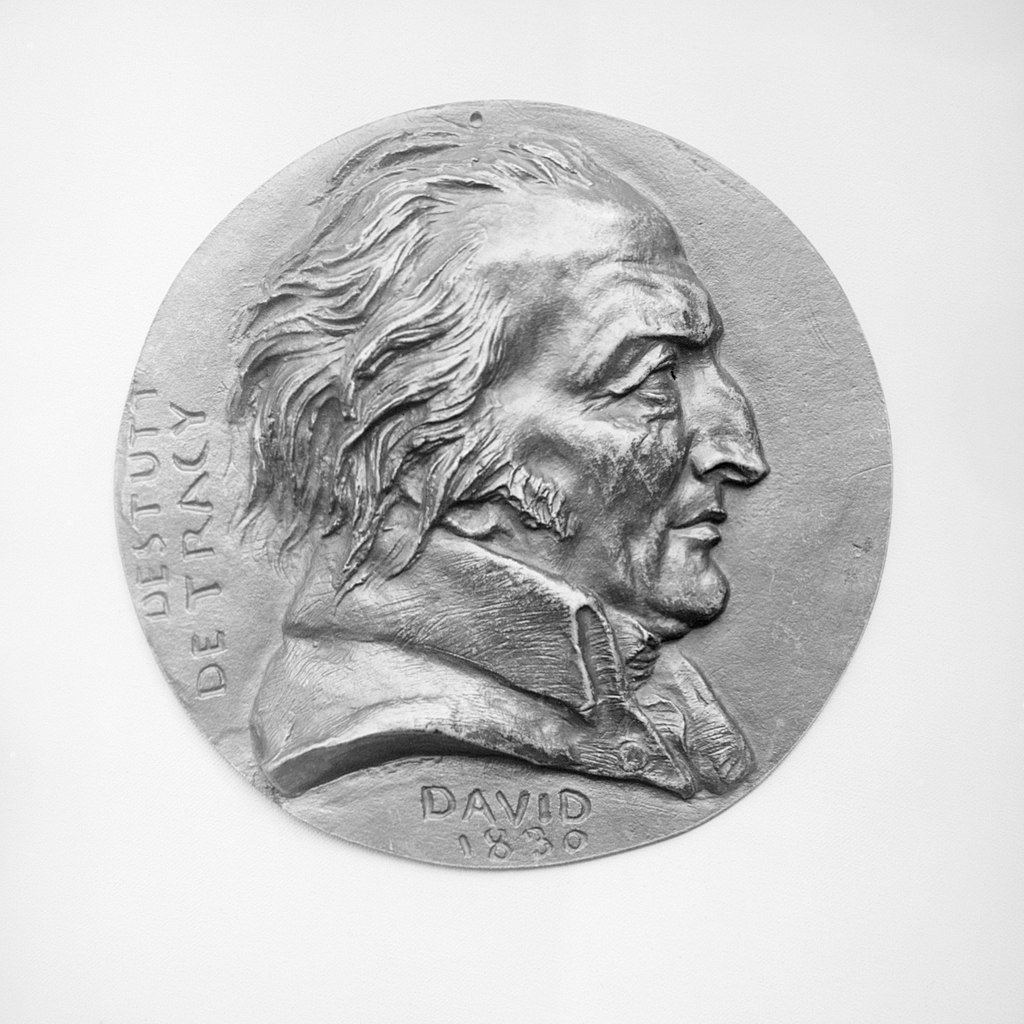

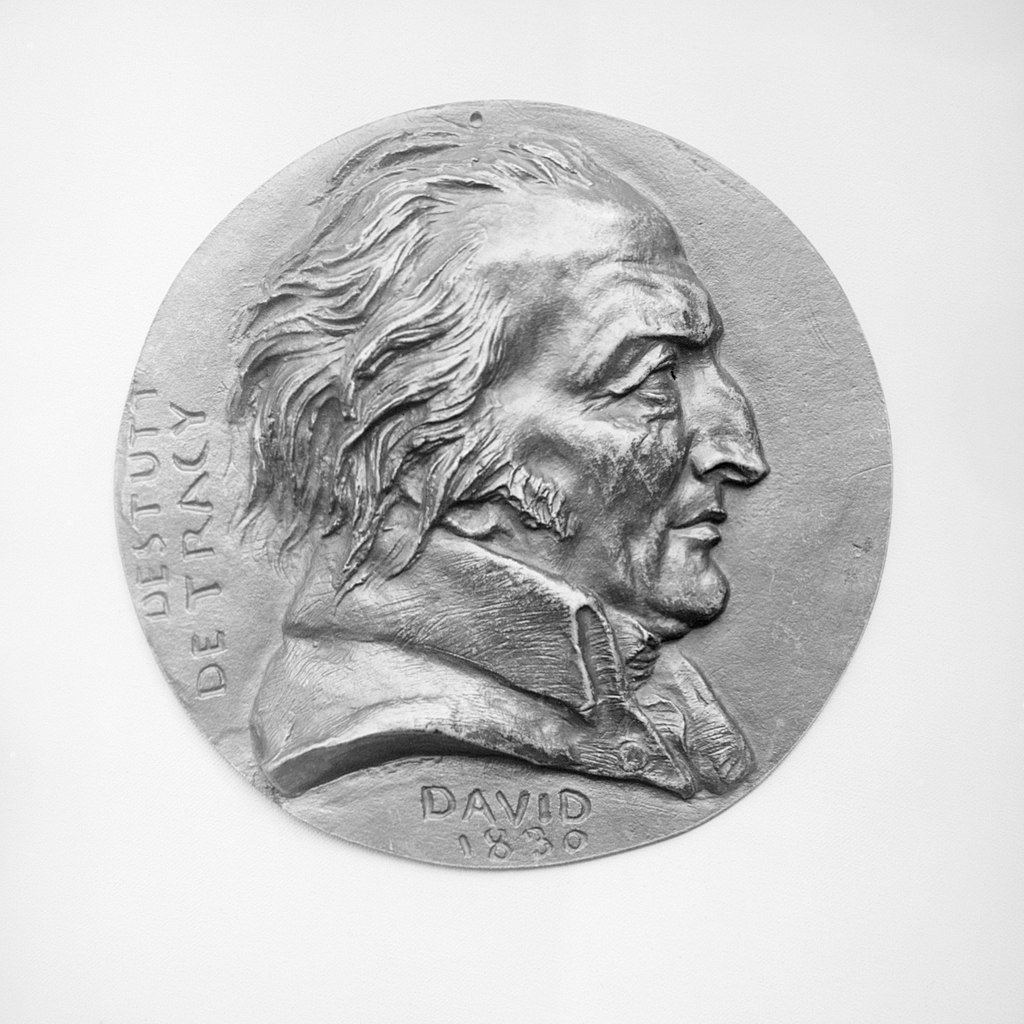

Шотландия, после Греции, привилегированная земля для философии. Она не только породила философов, заслуживающих уважения, таких как Д. Стюарт и Хатчесон, Браун и Гамильтон, а возможно ещё Скотт Эригена и Дунс Скот, но также оригинальных мыслителей, вроде А. Смита, Хейна и Рида. Более того, даже те её сыновья, которые покинули родину, оставили в потомстве выдающихся мыслителей. Она дала Канта — Германии, и Дестюта де Траси — Франции.

Вместе с Дугласом, прибывшим во Францию защищать Карла VII от англичан, прибыли четыре брата по фамилии Стутт (Stutt), которые остались в составе шотландской гвардии Карла VII и Людовика XI и стали сеньорами Ассе в Берри. Потомки второго из них, благодаря браку, приобрели земли Траси в Ниверне. Они обосновались в Парале-Фрезиль, в Бурбонне, и смогли выгравировать на башне своего поместья следующую надпись: «Добро, честно приобретённое». Один из них, в 1676 году, был, вместе с Катина, генерал-майором французской пехоты. Его сын покинул военную службу после заключения Утрехтского мира; его внук, отец Дестюта де Траси, участвовал в походах в Богемии и Ганновере и командовал жандармерией короля в Миндене, где был тяжело ранен и оставлен умирать. Спасённый одним из своих слуг, он умер в 1761 году. Его сын Антуан, рождённый в тот же год, когда вышел «Трактат о ощущениях», на смертном одре поклялся отцу — со слезами на глазах — быть солдатом, как его предки. Ребёнок, которому было семь лет, по-видимому, до этого жил счастливо и спокойно под родительской крышей. Он любил упражнения верховой езды, которым отдавался целыми днями: он даже будет утверждать, что так обстоит дело со всеми детьми. Его мать, которая, как представляется, была весьма выдающейся женщиной, полностью посвятила себя его воспитанию. Сначала поселившись в Париже, она обеспечила ему классическое образование. Спустя сорок лет Дестют де Траси всё ещё вспоминал, как его заставляли разбирать Корнелия Непота, Плутарха или даже Аристотеля (C., 41), и говорил о греческом языке, что это «самый прекрасный» язык по мнению знатоков (Id., 206). Проходил ли он курс философии, венчавший классическое образование? Это вполне возможно, поскольку в его произведениях упоминается то, о чём говорили в школе (V, p. 372 и 375). Но способ, которым он об этом говорит, показывает, что он не извлёк из этого большого пользы: «После изучения латыни и риторики, — говорит он в 1796 году (IV, 341), — давался так называемый курс философии, который сводился к нескольким слабым или ложным представлениям о физике и метафизике. Эта философия была настолько всеобщепризнанно дефектной и бесполезной, что ни один ученик даже не делал вид, что изучает её, если только не был вынужден к тому неотложными обстоятельствами, и никто не заботился о ней». Он не выносит лучшего суждения и об «старой логике», основанной на произвольных гипотезах и пустых формулах (I, 46), или о логике Аристотеля — произведении весьма мощного ума, но оказавшем пагубное влияние, поскольку покоится на ложных основах (Gr., 4).

Дестют де Траси провёл несколько лет в Страсбурге, где молодые дворяне завершали своё образование, готовясь к военной карьере: там он стал превосходным наездником (I, 8). В то же время он занимался учёными штудиями, о которых у нас нет достаточно точных сведений. Тогда профессор Мюллер обсуждал со своими учениками философские учения своего времени, особенно воззрения Юма и Канта. Если Дестют де Траси и не познакомился тогда с философией последнего, которую, несмотря на незнание немецкого языка, он мог бы изучать по латинским трактатам, то впоследствии у него была возможность обращаться за разъяснениями к людям, чьё мнение он научился ценить и которые, быть может, стали причиной того, что он всегда высказывался о философе, чьи доктрины он оспаривал, с высочайшим уважением. Поступив в мушкетёры, он с добросовестностью исполнял свои служебные обязанности. Его философские склонности напоминают о Вовенарге, но о Вовенарге здоровом и радостно смотрящем в будущее: «Я находился, — говорит он, — в той поре, что следует непосредственно за завершением образования и когда, ещё не имея серьёзных обязанностей в избранной мною карьере, я мог без угрызений совести предаваться размышлениям и исследованиям, к которым влекла меня моя склонность. Я стал наблюдать за людьми всех времён и народов и искать причины наиболее значительных явлений, которые они представляют взору наблюдателя». Уже тогда, испытывая жгучую потребность постичь истоки и основания собственного знания, он читал энциклопедистов и экономистов, Монтескьё и Гельвеция; как Тюрго и Кондорсе, он ездил в Ферней навещать Вольтера и питал к нему живейшее чувство восхищения, почти благоговение. Всю жизнь он будет бороться с фанатизмом, и тогда, когда некоторые попытаются связать террористов с Вольтером, он будет провозглашать Вольтера человеком, обладавшим исключительной проницательностью во всех суждениях, о котором следовало бы написать статью в истории науки. Кондильяк, начавший с Локка, не поднялся бы на достигнутую им высоту без Вольтера. Это тот человек, кто боролся с множеством метафизических предрассудков и победил их (C., 443), кто первым во Франции стал рассматривать историю с философской точки зрения (IV, 288). Когда политическая и религиозная реакция полностью восторжествовала, он возмущался против «жалких людей», утверждавших, будто Вольтер льстил могущественным, и против «подлых клеветников», которые никогда бы не осмелились похвастаться тем, что не восхваляли действия, чувства или пагубные изречения великих мира сего — и тем более, что осуждали их, как это делал Вольтер (C., 372). В последние годы своей жизни, которую он называл «остатками бесполезного существования», он не знал иного удовольствия, кроме как слушать чтение Вольтера или сам себе декламировать шедевры «героя разума».

Иные влияния также способствовали формированию его характера и развитию его ума. От своей матери он, по словам Минье, унаследовал возвышенные чувства. В доме деда и бабушки — последняя была внучатой племянницей великого Арно — он впитал старинную вежливость и строгую честность. Подобно Руайе-Коллару, но с более широким и свободным умом, он научился ценить отшельников Пор-Рояля, чей пример оказал глубокое воздействие на его образ мыслей и манеру поведения; автор Грамматики и Логики, «упрямец Траси», вызывает в памяти Арно и продолжает труды тех, «кем по праву следует восхищаться за их редкий дар, и чья память всегда будет дорога друзьям разума и истины» (II, 5; III, 148).

Полковник-лейтенант полка королевской кавалерии, граф де Траси и сеньор Пара-ле-Фрезиля, после смерти своего деда он вступил в брак с мадемуазель де Дюрфор-Сиврак, родственницей герцога де Пентьевра, который в том же году, когда Филадельфийский конгресс провозгласил независимость Соединённых Штатов, а Тюрго покинул министерство, передал ему командование своим полком. Он с восторгом воспринял начинание Лафайета, призванное содействовать признанию прав человека на другом полушарии (C., 231), и с огорчением — падение Тюрго. Хотя он никогда не мог полностью отвлечься от стремления узнать, каким образом мы познаём окружающее, и в чём можем быть уверены, он не пренебрегал удовольствиями: будучи превосходным танцором и элегантным полковником, он даже изобрёл кадриль, которую назвал своим именем. Он предавался, как пишет Гизо, очарованию этой светской жизни, столь привлекательной из-за оживлённости умов и мягкости отношений, довольствуясь тем, что дышал воздухом своего времени, разделял его идеи и надежды, не обращаясь ни к какому специальному изучению.

В 1789 году Дестют де Траси, тридцати пяти лет от роду, был направлен в Генеральные штаты дворянством Бурбоне, которое, согласившись с двумя другими сословиями, составило весьма либеральную тетрадь наказов: в ней оно требовало равенства гражданских прав, представительной монархии и строгого финансового контроля, соглашалось на участие в налогообложении — как поземельном, так и территориальном — и сохраняло за собой лишь одно фискальное исключение: освобождение от налога на поместье в два арпана. Дестют де Траси прибыл в Собрание, как говорит Гизо, хоть и не совсем точно, но вполне справедливо — чуждый всякой корысти и лишённый личных амбиций. Он верил, всю жизнь верил в пользу революции.

Большая часть полезного труда шла на то, чтобы создавать богатства, составлявшие доходы королевского двора и всего имущего класса, причём эти доходы почти полностью расходовались на предметы роскоши, то есть на содержание огромной массы населения, чей труд ничего не производил, кроме наслаждений для нескольких лиц (V, 258). Общественное образование также не представлялось ему находящимся в хорошем состоянии, поскольку оно сводилось фактически к изучению языков и литературы; так называемый курс философии, преподававшийся как венец учёной подготовки, незаметно занимал место целого ряда полезных знаний, которые следовало бы включить в подлинный план обучения (IV, 341).

В своих требованиях Дестют де Траси шёл дальше большинства своих коллег. Даже после Террора он настаивал не только на точном балансе между доходами и расходами государства, но и на провозглашении равенства и уничтожении всех привилегированных сословий, на исключении священников из всякого рода содержания и государственных функций, включая преподавание нравственности, на единообразии законов, обычаев, административного устройства, единых весах и мерах, на праве на развод, равенстве в наследовании и почти полном запрещении свободы завещания, на полной и безусловной свободе заниматься любым видом промышленности, на свободе внутренней и внешней торговли — безо всяких стеснений и ограничений, на свободе ссуд под проценты с предоставлением всех возможных гарантий и надёжности, какую только может обеспечить хорошее законодательство об ипотеке, а также на личной свободе и свободе печати (Moy., 205).

Однако не следует видеть в нём утописта, пренебрегающего реальностью, или новатора, стремящегося начисто стереть прошлое. Он считает, что не всегда справедливо — сопротивляться несправедливому закону; что не всегда разумно — в данный момент и с ожесточением бороться с тем, что лишено разумности. Ведь прежде всего нужно понять, не принесёт ли сопротивление больше вреда, чем повиновение (C., 17). Он хочет, чтобы к опыту времени добавлялось преемственное развитие — чтобы, скажем, в области народного образования продолжали дело прежних основателей; чтобы им подражали, сообразуясь с духом эпохи, подобно тому, как века следуют один за другим и дополняют друг друга (IV, 366). Современным языком говоря, он скорее желал бы эволюции, чем революции. Вот почему он вошёл в Учредительное собрание лишь 27 июня — вместе с большинством дворянства; но занял место слева и голосовал почти за все предложения, направленные на установление нового порядка. Он с радостью встретил отмену феодальных прав и десятин, что должно было привести к глубочайшим переменам в жизни страны (V, 258); Декларацию прав человека и гражданина, которая навсегда останется вехой в истории человеческих обществ (C., 231). Он осудил эмиграцию и выразил свою преданность Собранию и верность своему полку, который пытались вывести за границу. В 1806 году он всё ещё высмеивал тех людей, которые, преувеличивая собственное значение, искренне полагали, что, покидая свои замки, они обрекают деревню на безработицу, и что крестьяне, разделив их имущество и купив его за бесценок, станут от этого только несчастнее (V, 253). Он осуждал выпуск ассигнатов, особенно после того, как стал свидетелем того, как за пару ботинок платили три тысячи франков и были счастливы получить их тайком по такой цене; и также — введение мандатов, которые, несмотря на номинальную ценность в сто франков, не стоили даже бумаги, на которой были напечатаны (V, 159, 157, 158). Он бы предпочёл, чтобы Национальное собрание, свергнув старые власти и оказавшись единственным органом управления, не стало Учредительным, а созвало бы собрание, которое под его покровительством занялось бы выработкой конституции. Напротив, он считал большой ошибкой то, что оно объявило своих членов не подлежащими избранию в последующее собрание, лишив их тем самым всякого влияния на дальнейший ход событий (C., 170).

Дестют де Траси поддерживал связи со своими коллегами — Лафайетом, Сийесом, Мирабо, Вольнеем, Талейраном, Грегуаром, возможно, также с Кабанисом и Кондорсе. Он вновь принял командование в качестве полковника 78-го пехотного полка, а затем был произведён в маршалы лагеря и поставлен во главе кавалерии в армии, которой командовал Лафайет. Король, к которому он отправился, чтобы попрощаться, оказал полное внимание великому сеньору, присоединившемуся к армии принцев, но не удостоил ни словом, ни взглядом того, кто, занимая высокий пост в одной из армий нации, был прежде одним из самых блистательных и любимых гостей на балах королевы. После 20 июня Лафайет безуспешно добивался закрытия клуба якобинцев и наказания виновных в покушении. Обвинённый и оправданный лишь слабым большинством голосов, он после 10 августа отказался от командования и покинул страну, перейдя границу. Австрийцы арестовали его, и он оказался в заключении в Ольмюце. За день до этого он подписал бессрочный отпуск для Дестюта де Траси, который, отказавшись последовать за ним, решил остаться во Франции. Он вернулся в Париж, поселился в Отёе вместе со своей матерью, женой и тремя детьми, и завязал всё более тесные отношения с Кабанисом и мадам Гельвеций, с Кондорсе и Дону. Он занялся воспитанием своих детей, но одновременно с этим вновь отдался учёным занятиям.

Оно давно уже снесено, и теперь здесь жилой дом, даже без мемориальной таблицы.

В то время как Биран, уединившись в Перигоре, изучал без определённой системы математику, химию, естественную историю, Кондильяка и Бонне, Цицерона и Фенелона, тем самым собирая в уме множество разнородных идей, Дестют де Траси, более методичный, вновь занялся изучением математики, физических и естественных наук, избрав своими наставниками Бюффона, Фуркруа и, прежде всего, Лавуазье. Этот по-настоящему плодотворный период оставил след во всех его сочинениях, и более того, именно он дал им начало, поскольку Траси занялся «первой философией» лишь с целью предоставить наукам исходную точку, которой нигде не было, и основание, которое бы не покоилось на зыбком песке (III, 344). Он утверждал, что физико-математические науки столь же необходимы, как языки и словесность, как нравственные и политические науки, для всякого полноценного образования (IV, 338). Чтобы жить как разумный человек, как хороший отец семейства, как просвещённый гражданин — словом, как разумное существо — и тем более для подготовки к исполнению каких-либо функций, необходимо после элементарных курсов арифметики и физической географии, дающих общее представление о строении мира и о главных существах, его населяющих или на нём обитающих, пройти курсы чистой математики, естественной истории, химии и физики, которые дают достаточное знание трёх царств природы и всех тех разделов физики, которые, основанные на опыте, недоступны математическому исчислению; и, наконец, — курс прикладной математики, где теория алгебраического анализа применяется ко всем областям природы, которые допускают такую формализацию (III, 344). Различая алгебраический язык от прочих языков (II, 230), Дестют де Траси критикует математиков, утверждающих, что скорость движения — это отношение между пройденным пространством и затраченным временем (I, 125). Науки о пространстве и его проявлениях обязаны своей точностью той удивительной особенности, что объекты их можно делить на отдельные части с такой степенью чёткости, ясности и устойчивости, которая не оставляет ничего желать (I, 131). Поэтому возможность применения вычислений к объектам различных наук пропорциональна тому, насколько эти объекты поддаются точному измерению (I, 138). И Дестют де Траси полагает, что если бы он написал небольшой учебник по элементарной геометрии, то смог бы привести немало ошибок, вызванных в этой науке ложными метафизическими представлениями (I, 142). Он также отвергает идею, будто теория вероятностей может быть объектом подлинной науки, и критикует взгляды Кондорсе (IV, 183). Изучение математики само по себе не более, чем любое другое, способно сделать ум правильным (IV, 257). Наиболее же пригодной для формирования ума он считает естественно-научную подготовку, особенно химию, которая придаёт уму полезные навыки. То же самое можно сказать и о физиологии — если под ней понимать и знание о чувствительном центре, и о наших умственных функциях. Рассматривая свойства тел как физик не менее, чем как психолог (I, 125), Траси вспоминает усилия, предпринятые великими современными химиками, чтобы выразить в числах силу сродства между определёнными кислотами и основаниями, хотя эти числа и не позволяют строго вычислить степень действенности, а их применение не делает сами наблюдения точнее и умозаключения надёжнее (I, 138). Чтобы показать, что недостаточно желающему изменить облик науки просто обновить её номенклатуру, он приводит в пример французских химиков. Они открыли теорию горения и поняли, что настоящий флогистон — подлинная причина явлений горения — это такое вещество, которое, не присутствуя изначально в горючем, соединяется с ним, высвобождая свет и тепло, увеличивает вес тела и делает его негорючим — и что именно оно составляет основу жизненного газа. Они уточнили смысл понятий «флогистон», «горение» и «горючее» — и даже если бы они не придумали слова «кислород», они всё равно усовершенствовали бы науку и в действительности создали её язык (III, 47). Подобно Паскалю, Дестют де Траси восхищается чудесами природы: «Кто из нас, — говорит он, — после утверждения, что возмущать нас должно не чудесное, а абсурдное, — сможет когда-либо постичь поразительную малость шариков жидкости, циркулирующей в нервах насекомого, или невероятную тонкость частиц аромата, исходящего от тела, которое в течение лет заполняет своим запахом обширное пространство, не теряя при этом сколько-нибудь заметной доли своего веса? Кто способен представить себе ужасающую множественность световых лучей, исходящих от освещённого тела, из каждой точки которого исходит целый пучок лучей ко всем точкам пространства? И кто сумеет вообразить неуловимую тонкость молекул этой материи, которые, словно бы, пересекаются и проникают друг сквозь друга в миллиардах различных направлений, не причиняя ни малейшего препятствия, ни малейшего смещения?» (I, 190).

Состояние, в котором ныне пребывает наука о мышлении, аналогично положению астрономии сто лет назад. Локк соответствует Копернику, Дюмарсе — Галилею, Кондильяк — Кеплеру; следовательно, необходимо совершенствовать инструменты, которыми она пользуется, то есть языки, и выработать план новых наблюдений и опытов (M., 326). Было весьма разумно требовать, чтобы молодым людям, для которых он пишет свои Элементы идеологии, были даны основы физики и естественной истории, чтобы их познакомили с основными видами тел, составляющих вселенную, дали представление об их сочетаниях, устройстве, о движении небесных тел, о вегетации и строении животных (I, 5). Поэтому он включает идеологию в состав зоологии или физиологии, а детальную историю нашего разума — в состав «человеческой физики» (III, x), и подчиняет прогресс метафизики состоянию физики, будучи убеждён, что с развитием физики постепенно исчезают и сны платонической философии, и произвольные допущения спиритуалистов: по мере того как наука увеличивает совокупность достоверного знания, она даёт нам мужество признать незнание того, что лежит за его пределами, и отворачивает от попыток это угадать (C., 445). Хотя он и оставляет поиски физиологических причин тем, кто способен проникать в подобные тайны, ограничиваясь рациональной идеологией, он признаёт и физиологическую идеологию и требует, чтобы аналитик обращался к физиологам (M., 396). Он восхищается трудами Пинеля и Кабаниса, настоятельно рекомендует их к прочтению и прилагает все усилия, чтобы ни одно из его собственных объяснений не противоречило позитивному знанию, добытому скрупулёзным наблюдением над нашими органами и их функциями (I, 323). Наконец, рассмотрев круг наук, чтобы показать, с чего начинается всякое знание, он предлагает план сводной таблицы начальных элементов всех наук — в неё должны войти физика, естественная история, числовая и буквенная арифметика, алгебра, дифференциальное и интегральное исчисление (III, 364). Подобно Кабанису и большинству идеологов, он, таким образом, не отделяет философию от наук.

Во время Террора, когда жирондисты были объявлены вне закона, а Кондорсе, Дону, Мерсье, Женгене, Лавуазье и многие другие — арестованы или оказались в бегах, комитет надзора департамента Алье в октябре 1794 года издал указ об аресте Дестюта де Траси — по обвинению в подозрительности, не-гражданственности и аристократизме. Ему был назначен налог в сто тысяч ливров в качестве временного взноса, «необходимого» для жалованья революционной армии и помощи «несчастным гражданам». Дестют де Траси оправдывался тем, что уже восемнадцать месяцев как проживал в Отёе под Парижем. Комитет приостановил исполнение ордера на арест и временно принял предложение, сделанное де Траси. Но несколько дней спустя отряд солдат под командованием генерала Ронсена окружил его дом, произвёл обыск и увёз Дестюта де Траси в Париж, где он был заключён в тюрьму. Пример Жолливе, который, едва войдя в камеру, достал из портфеля чернильницу, перо, кипу бумаг и за шатким столом принялся работать над ипотечной системой, которую позже обосновал, рассчитывая её на основе кадастра Франции, вернул Траси душевное спокойствие и вкус к учёной работе. Проведя шесть недель в заключении, они оба были переведены в монастырь Кармелитов и помещены в одну камеру, где продолжили свой трудолюбивый образ жизни

Кондильяк дал Лавуазье метод, а Лавуазье привёл Дестюта де Траси к Кондильяку: «До того, — говорит он, — я читал у него лишь Опыт о происхождении человеческого знания и не знал, остался ли я им доволен или разочарован. В тюрьме Кармелитов я прочёл все его сочинения, и они вновь вывели меня к Локку. В совокупности они открыли мне глаза; их сопоставление указало мне то, что я искал. Это была наука о мышлении. Трактат о системах стал для меня озарением, и, не найдя Трактат о ощущениях ни полным, ни свободным от ошибок, я с тех пор составил для себя краткое изложение главных истин, вытекающих из анализа мышления». 5 термидора, в тот самый день, когда зачитывали список сорока пяти человек, подлежавших передаче революционному трибуналу, он излагал достигнутую им теорию в лаконичных формулах: «Произведение способности мыслить или воспринимать = знание = истина… Во втором сочинении, над которым я работаю, я покажу, что к этому равенству нужно прибавить ещё три члена: = добродетель = счастье = чувство любви; а в третьем я докажу, что следует добавить: = свобода = равенство = человеколюбие. Недостаток достаточно точного анализа до сих пор мешает нам найти промежуточные выводы или утверждения, способные сделать зримым тождество этих идей. Я надеюсь доказать на деле то, что Локк и Кондильяк обосновали посредством рассуждений: что мораль и политика поддаются доказательству». И он добавлял, что впредь будет всегда исходить именно из этой отправной точки — если небо дарует ему ещё немного времени для жизни и учёбы.

Записанный для суда на 11 термидора, он был спасён падением Робеспьера. Из тюрьмы, как и Дону, он вышел лишь в октябре 1794 года и вернулся в Отёй — к своей семье и друзьям. Но Кондорсе он там уже не застал. Из тюрьмы он вышел философом: он не утратил ни одной из своих убеждённостей, ни одной из своих надежд. Всю свою жизнь он оставался поклонником Вольтера, Гельвеция, Кондорсе, Кондильяка; другом Кабаниса, Дону и людей, продолжавших традиции XVIII века. Когда Лагарп, некогда неистовый новатор, обвинявший философов в робости и холодности к человечеству, дошёл до того, что стал упрекать их в разрушении всего (I, xxx) и возлагал ответственность за Террор на Дидро и Гельвеция, Рейналя и Гольбаха, Руссо и даже Вольтера; когда другие, вроде Ривароля и Шатобриана, полностью отрекались от прежних взглядов и — под аплодисменты широкой публики — переходили к нападкам на философию и «философизм», Дестют де Траси, потерявший высокое положение и жестоко пострадавший как морально, так и физически, заявлял, что момент, когда человечество располагает обширным запасом приобретённых знаний, превосходным методом и полной свободой — это начало совершенно новой эры в его истории. Французская эра должна, по его словам, предвещать такое развитие разума и такое возрастание счастья, которые невозможно предугадать по примеру прежних веков, не имеющих ничего общего с наступающим (Gr., 8). Есть, — говорит он в другом месте, — особая публика, состоящая из тех, кто поносит свою страну — «либо потому, что они покинули её в беде, либо потому, что не могут блистать в ней», — чьего одобрения он не станет добиваться и чья недоброжелательность его мало заботит (V, 270). Хотя он признаёт, что Франция при старом режиме была не столь жалка, как её представляли (с. 256), он воздаёт должное новой Франции: «Произошла Революция. Она перенесла все мыслимые бедствия, была разорвана страшными войнами — гражданскими и внешними; многие её провинции были опустошены, а города превращены в пепел; все были разграблены бандитами и поставщиками войск; внешняя торговля была уничтожена; её флоты полностью уничтожены, хотя и не раз возобновлялись; её колонии, некогда считающиеся необходимыми для её процветания, оказались потерянными, и, что ещё хуже, она утратила всех людей и богатства, которые расточала ради их покорения; почти весь её металлический денежный фонд был вывезен — как вследствие эмиграции, так и бумажных денег; она содержала четырнадцать армий в условиях голода, и несмотря на всё это — известно, что её население и сельское хозяйство значительно возросли за какие-то несколько лет. И к моменту создания империи — не имея ещё ни малейшего улучшения в морской сфере и внешней торговле, которым приписывают столь важную роль, не зная ни одного мгновения покоя, чтобы восстановиться, — она несла огромные налоги, совершала гигантские расходы на общественные работы, справлялась со всем без займов и обладала колоссальной мощью, которой ничто не могло противостоять на континенте Европы, и которая могла бы подчинить весь мир, если бы не английский флот» (V, 257). Если не считать нескольких редких и кратких фрагментов, в которых он скорбит о смерти Кондорсе — «величайшего философа нашего времени» (C., 383), и о «славном и несчастном Лавуазье, навсегда достойном наших сожалений» (M., 287), или вспоминает о печально знаменитом Конвенте, «принёсшем столько вреда человечеству, сделав разум ненавистным», и который, несмотря на высокий ум и великие добродетели некоторых своих членов, «дался подчинить себя фанатикам и лицемерам, негодяям и обманщикам, тем самым заранее сделав бесполезными свои наилучшие замыслы» (C., 169), — трудно было бы догадаться, читая его труды, что он едва не погиб во время Террора. И даже после прочтения этих трудов остаётся убеждение, что пережитая опасность никак не изменила его способа мышления.

— II —

Д. де Траси в Институте в Институте; средства утверждения нравственности народа; Бонапарт и де Траси; Мемуар о способности думать; моторика; я; идеология; активность и пассивность; знаки; привычка

Менее чем через год после того, как Дестют де Траси покинул монастырь Кармелитов, Конвент приступил к организации народного образования: были основаны начальные школы, центральные и специальные школы, а также Национальный институт наук и искусств. По предложению Кабаниса, Дестют де Траси был принят в секцию анализа ощущений и, как большинство идеологов, считал, что задача Института — «способствовать прогрессу всех человеческих знаний». 2 флореаля (апрель 1796 года), он зачитал Мемуар о том, как мы приобретаем знание о внешних телах и о собственном теле. Он утверждал, что мы существуем лишь через наши ощущения и идеи, и что все существа существуют для нас только через те представления, которые мы о них имеем. Следовательно, знание о том, каким образом формируются наши идеи, составляет основание всех наук. Именно анализ идей позволил французским химикам — великому Лавуазье и его соратникам — добиться столь значительных успехов в анализе тел. Такой анализ особенно необходим, чтобы методически осмыслить моральные и политические науки — грамматику, логику, педагогику, мораль и политику — и заложить для них прочные основания. Все они сводятся к решению этого грандиозного вопроса: зная способности одного вида живых существ, найти все возможные средства счастья, которые доступны этим существам. Чтобы тщательно рассмотреть этот вопрос и извлекать из него только необходимые следствия, нужно следовать методу геометров — идти шаг за шагом, отказываясь от всяких поспешных суждений. Один факт установлен достоверно и не вызывает сомнений: все наши идеи происходят из ощущений. Но ощущения это лишь внутренние модификации нашего существа, и ни одно из них не указывает на причину, которая его вызывает. Как же мы учимся приписывать их внешним телам? Кондильяк утверждает, что это происходит через осязание; однако и оно, как и прочие четыре чувства, дает нам только внутренние модификации, если считать, что мы ещё не совершали движений. Значит, именно способность к движению и осознание его — вот что позволяет нам воспринимать тела как причины наших ощущений. Эта способность часть более общей способности, называемой чувствительностью; она не связана ни с одним из чувств в отдельности, но охватывает их все и представляет собой единственное звено между нашим «я» и остальными существами.

В конце IV года и в начале V года (республики), Дестют де Траси зачитал ещё два Мемуара, посвящённых анализу мышления — точнее, способности мыслить или способности воспринимать. Он предлагал, чтобы наука, вытекающая из этого анализа, называлась идеологией, или наукой об идеях, — с целью отличить её от старой метафизики.

Будучи ещё почти новой, эта наука, как он утверждал, располагает немногими устойчивыми и общепризнанными истинами, несмотря на труды многих выдающихся авторов, хотя и будучи основанной на фактах, она столь же способна к достоверности, как и точные науки. Это объясняется тем, что до сих пор её никогда не рассматривали методически и свободно, она никогда не была предметом прямого изучения ни одного научного сообщества. Вторая секция (Института) должна была бы перечислить известные истины, усовершенствовать языки — инструменты, которыми она пользуется, — и согласовать, какие наблюдения и эксперименты необходимо провести для прояснения спорных пунктов. Сам же он, представляя краткое обозрение идеологических истин, которые считал устойчивыми, утверждал, что способность мыслить, как она дана в нас, распадается на пять различных и существенных способностей: способность чувствовать, способность вспоминать, способность суждения, способность хотеть и, наконец, способность двигаться — которая представляется ему, наравне с прочими, неотъемлемой частью способности мыслить и необходимой для её действия, поскольку ощущение движения (в противоположность ощущению сопротивления) вводит в действие нашу способность сравнивать, то есть рассуждать. Далее, рассматривая отношения четырёх из этих способностей к способности хотеть, он приходил к выводу, что они отчасти зависят от неё, а отчасти независимы. Он объяснял формирование наших идей как знаний, а также наших идей как чувств и страстей. Свобода представлялась ему способностью действовать в соответствии со своей волей; свобода и счастье — одной и той же идеей, рассматриваемой с точки зрения средства и цели.

В VI году (республики) Дестют де Траси вошёл в состав двух комиссий, созданных для рассмотрения проектов пасиграфии, представленных Меймьё, Задкинсом-Урвицем, Фурно, Монтиньоном, а также проекта Бюте по лексикологии. В январе 1798 года, будучи недоволен изменением, внесённым в формулировку вопроса, предложенного для конкурса на премию по морали, он написал Мемуар о способах оснований морали народа который был опубликован в месяц вантоз в «Меркюре» (Mercure). Убеждённый, что первый шаг в морали — это предотвращение тяжких преступлений, что наиболее полезный принцип, который следует вбить в головы, — это убеждение, что всякое преступление неизбежно становится причиной страдания для самого преступника, и что подлинные опоры общества и крепкие устои нравственности — это жандармы и тюремщики, присяжные, уголовные судьи и государственные обвинители, — он выдвигал следующие требования: 1° национальная жандармерия, с постоянной организацией, неизменным порядком повышения в должности, полностью подчинённая единому постоянному начальнику, связывающему своё положение и славу с совершенством службы; 2° институт присяжных, который необходимо сохранить, чтобы не пришлось учреждать его заново в будущем; 3° судьи, независимые как от властей, так и от подсудимых, а значит — хорошо оплачиваемые, назначаемые на длительный срок и перемещающиеся по округам; 4° государственные обвинители, зависящие от правительства и подлежащие отставке даже за простую небрежность; 5° законы, предусматривающие не суровые, а чётко градуированные наказания, соразмерные не столько тяжести преступления, сколько степени соблазна к его совершению; 6° судебная процедура, предоставляющая максимум возможностей для справедливой защиты, но не упускающая ни одного средства установления истины: ибо если бы законодатель смог сделать наказание очевидно неизбежным, почти все беспорядки были бы предотвращены. Что касается пресечения всякого рода мошенничеств, он выступал за хорошо организованные гражданские суды, простое и быстрое судопроизводство, строгие меры против злонамеренных банкротов, возложение судебных издержек на истцов, действующих недобросовестно, отстранение от государственной службы лиц с дурной репутацией и прочее. И прежде всего — за полицию, скорее неудобную, чем парализованную, которая, будучи обязана быстро передавать арестованных суду, имела бы широкие полномочия для осуществления самих арестов.

Большинство законодателей и философов ошибочно полагали, что абсолютное обобществление имущества устранит у людей возможность причинять вред друг другу. Ведь даже если предположить, что каждый сможет отказаться от собственных мыслей, индивидуальные интересы всё равно вновь возникнут, как только дело коснётся распределения общей массы страданий и удовольствий. Важно не уничтожать, а согласовывать и сдерживать различающиеся интересы, которые могут вступать в противоречие, — посредством установления законов, пресекающих преступления и проступки, принятием мер, способствующих слиянию частных интересов с интересом общим, сближению мнений с их общим центром — разумом, и привнесению в деятельность правительства простоты, ясности, упорядоченности и постоянства. Можно также устранить у людей желание вредить друг другу, воздействуя на их склонности, работая над воспитанием — как взрослых, так и детей. Моральные идеи не вложены в нас изначально и не имеют более небесного происхождения, чем прочие наши идеи: мораль — это всего лишь приложение науки о возникновении идей и чувств, и она может совершенствоваться только после идеологии, которая, в свою очередь, зависит от прогресса физики. Но прямое обучение может только усовершенствовать теорию морали, а не распространить и не внедрить её на практике. Если необходимо, чтобы существовали некоторые школы — для подготовки кадров в различные государственные службы, для развития учёной теории и подготовки наставников, для предоставления законодателям систематического понимания частной и общественной морали — то подлинными воспитателями основной массы человечества являются законодатели и правители. Обеспечивая полное, быстрое и неизбежное исполнение карательных законов, устанавливая точный баланс между доходами и расходами государства, провозглашая равенство и уничтожая всякое привилегированное сословие и наследственную власть, исключая священников из всякой оплаты и из всех общественных должностей, включая преподавание морали, вводя развод, равенство в наследовании, почти полное запрещение свободы завещания, полную и абсолютную свободу занятия любыми видами промышленности, свободу внутренней и внешней торговли, свободу ссуды под проценты — обеспеченную и облегчённую хорошим законодательством об ипотеке, — они сделают для нравственного воспитания людей и детей больше, чем все профессора вместе взятые. Последнее, впрочем, будет надёжно обеспечено, если родители сами будут обладать хорошими привычками, выработанными благодаря хорошим общественным институтам. «Остановиться, — говорит бывший лейтенант Лафайета, — на этих могучих мерах и затем сосредоточиться на пользе прямых поучений, даваемых в школах и на общественных праздниках, это всё равно что пренебречь артиллерией армии ради её оркестра».

Этот Мемуар, в своих основных положениях свидетельствующий о практическом складе ума и исключительно здравом смысле, показывает, насколько несправедливо сводить идеологов к одним лишь утопистам. Он объясняет нам, почему они колебались — при том, что могли бы, допустим, сделать это эффективно — вступать в беспощадную борьбу против правительства, которое занималось организацией гражданской, военной и судебной администрации, наводило порядок в финансах и обеспечивало пресечение преступлений и правонарушений; которое обнародовало в 1803 и 1804 годах Гражданский кодекс, в 1806 году Кодекс гражданского судопроизводства, в 1807 году Торговый кодекс, в 1808 году Кодекс уголовного следствия и в 1810 — Уголовный кодекс. Ведь по многим пунктам оно удовлетворяло пожеланиям, которые Дестют де Траси высказывал ещё в 1798 году. Разве оно не прокладывало каналы и водоёмы, дороги, мосты и набережные? Разве не обещало миллион тому, кто изобретёт машину для прядения льна, и ещё миллион тому, кто сумеет заменить тростниковый сахар свекольным? Разве не предоставило пенсию Жаккару и не наградило Ришара Ленуара и Оберкамфа?

В первые месяцы 1798 года Бонапарт, готовя экспедицию в Египет, предложил Дестюту де Траси вновь взять шпагу и отправиться вместе с ним. Дестюту де Траси было сорок четыре года; он колебался два дня, а затем отказался и окончательно расстался с карьерой военного, которой была посвящена первая часть его жизни.

Полностью посвятив себя отныне философским исследованиям, он зачитал в Институте трактат, предназначенный служить продолжением и дополнением к его анализу способности мыслить. В этом сочинении он рассматривал постепенное усовершенствование индивида, усовершенствование человеческого рода, влияние знаков и эффектов, вызываемых частым повторением одних и тех же восприятий. Затем он исследовал воздействие, которое оказывают на развитие индивида и вида так называемый язык действия и членораздельные знаки, отмечая их достоинства и недостатки. Перейдя к анализу привычки, он показывал, какое действие она может оказывать на наши ощущения, движения, воспоминания, суждения и желания — и приходил к выводу, что именно привычка является почти единственной причиной нашей способности к интеллекту и, одновременно, единственным источником тех трудностей, которые мы испытываем, пытаясь постичь её саму.

Затем он переработал эти различные Мемуары, чтобы придать им более совершенную редакцию, и завершил их второе чтение 22 жерминаля. Напечатанная в первом томе Мемуаров второй секции (Института), его работа вышла в свет в конце VI года, наряду с тремя мемуарами Кабаниса и двумя Ларомигьера. Она разделена на три части, посвящённые: способу, каким мы приобретаем знание о внешних телах и о собственном теле; особым способностям, составляющим общую способность мыслить; тому, как действие элементарных способностей мышления привело к нынешнему состоянию человеческого разума, и трудности, которую мы испытываем, стремясь распознать операции нашей души. Эти три части, из которых первая является введением ко второй, прояснённой и дополненной третьей, составляют полное изложение идеологической теории Дестюта де Траси. В первой части он восхваляет Локка и Кондильяка, который, устранив всякую неясность относительно происхождения идей, научил людей, как именно ощущения внутренне их модифицируют. Рядом с ними он ставит Кабаниса, который с успехом исследовал внутренние эффекты чувствительности. Возражая Локку и Д’Аламберу, он утверждает, что можно дать определение протяжённости, пространства и движения, разложив каждое из этих понятий так, чтобы показать, от какого чувства происходит каждая их составляющая. Но больше всего он спорит с Кондильяком, который, приписав осязанию познание тел, был введён в заблуждение из-за несовершенного анализа эффектов этого чувства. Он с проницательностью критикует Трактат об ощущениях, указывая на его противоречия и неясности. Кондильяк, говорит он, полагал, что идея протяжённости формируется из одновременности нескольких ощущений, как идея длительности — из их последовательности. Именно эта ложная трактовка понятия протяжённости не позволила ему открыть, каким образом мы приобретаем идею протяжённости и идею тел. Показав, что знанием тел мы обязаны мотильности (способности к движению), он отличает её от осязания: все наши чувства составляют способность получать различные впечатления от внешних тел — не воспринимая при этом сами эти тела; мотильность же — это способность извлекать из этих же тел впечатление сопротивления нашим движениям, которое даёт нам знание об их существовании. Это шестое чувство, до сих пор не выделенное, потому что у него нет собственного органа. Это достоверная, новая и плодотворная истина, проясняющая понятия о движении, пространстве, месте, теле, протяжённости, длительности и времени. «Я двигаюсь, — говорит он, — я это чувствую, и не получаю никакой модификации моего “я”, кроме ощущения движения. То, что я встречаю, есть ничто, пустота. Я продолжаю движение и чувствую, как моё ощущение прерывается, сталкивается с чем-то. Я называю препятствием или телом то, что оказывает мне это сопротивление и мешает мне двигаться. Из ничего и из тела я вывожу обобщённое понятие пространства, которое пусто, если я не встречаю ничего, и полно, если встречаю тела. Место это участок пространства, полного или пустого, определяемый его отношением к другим участкам пространства; поверхность это совокупность точек, ограничивающих тело; форма — расположение частей поверхности; протяжённый объект или тело — это существо, которое мы непрерывно ощущаем в то время, как ощущаем определённое количество движения. Протяжённость тела — это, для нас, постоянное представление о количестве движения, необходимом, чтобы его охватить». Все части нашей способности чувствовать, соединённые со способностью вспоминать, могут дать нам идею о длительности; но без мотильности я не имею никакого средства оценивать длительность — могу лишь иметь понятие времени, то есть участка длительности, измеренного движением.

После этой теории, имеющей первостепенное значение в истории французской философии, напомним ещё, что говорит Дестют де Траси о я. Я, — говорит он, — это абстрактная идея совокупности всех чувствующих частей, составляющих целое; оно есть их результат. Его пространственное измерение состоит из всех частей, которые одновременно ощущают и подчиняются одной и той же воле; во времени — из всех восприятий, которые мы знаем как принадлежавшие этим частям. Идея я, — добавляет этот бывший завсегдатай королевских балов, — составлена из частей, объединённых для ощущения, так же как идея бала состоит из лиц, собравшихся для танца; в обоих случаях все составляющие элементы могли сменяться один за другим, их активность могла быть нарушена, приостановлена, прервана — но это всегда остаётся тем же самым балом и тем же самым я, если только система не была разрушена.

Первая часть Мемуара завершала анализ происхождения идей, до того завершённый лишь частично; вторая представляет собой картину операций нашей мысли в процессе формирования знаний и чувств. Наука о мышлении не имеет собственного названия, поскольку выражение «анализ ощущений и идей» лишь описывает сам род деятельности, которой нужно заниматься. Эту науку нельзя называть метафизикой, потому что это слово обозначает науку, изучающую природу существ, духов и различные уровни интеллекта, происхождение вещей и их первую причину, — то есть науку, отличную от физики, частью которой, как показал Локк, является знание способностей человека. Несомненно, наши ощущения это всё для нас: физика есть знание наших ощущений, рассматриваемых в тех существах, которые их вызывают, — история внешнего мира; метафизика это знание этих же ощущений, рассматриваемых по их воздействию в нас, — история нашего я, внутреннего мира. Это красивое и завершённое деление, но оно предполагает новое употребление слова, которое было слишком скомпрометировано. Слово психология, о котором думал Кондильяк, означает «наука о душе»: оно предполагает знание некоего существа, души, и может навести на мысль, будто речь идёт о смутных поисках первопричин, а не о знании эффектов и их практических следствий. Слово идеология, или наука об идеях, — очень разумное: оно не вызывает ассоциаций с понятием причины; оно совершенно понятно в контексте значения французского слова idée («идея») и строго точно в рамках данной гипотезы; и столь же точно с точки зрения греческой этимологии. Ведь греческое слово (ὁράω) означает «я вижу, я воспринимаю, я познаю», а слово (εἶδος) или (ἰδέα), обычно переводимое как «образ», при точном анализе означает восприятие посредством зрения. Мы сделали из (ἰδέα) слово идея, чтобы обозначить восприятие вообще; точно так же мы вполне можем создать слово идеология для обозначения науки, которая изучает идеи.

Что касается способности мыслить, чьими продуктами являются восприятия или идеи, то она сводится к пяти способностям: Чувствительность (sensibilité), или способность воспринимать ощущения — запах, вкус, шум и звук, цвет и свет, тепло и холод, сухость и влажность, боль или удовольствие внутри тела, движение; память; суждение, или способность воспринимать связи (отношения), — которая остаётся бездействующей до тех пор, пока мы не получим ощущения, указывающие на её источник, пока мотильность не даст нам восприятий движения и сопротивления; воля, или способность воспринимать желания; мотильность — без неё мы не имели бы ни знания внешних тел и собственного тела, ни знаков, ни вообще какого-либо знания, поскольку всякое знание представляет собой соотношения или восприятия, относящиеся к нашему суждению. Мысль объединяет различные соотношения (сопротивление, цвет, вкус, запах, вес, форма, объём) и создаёт из них единую идею; она различает сходные качества, по которым предметы отличаются друг от друга: связывать и отвлекать (абстрагировать) — вот две операции, с помощью которых мы формируем составные идеи.

Дестют де Траси не осмелился исследовать физиологические причины чувствительности и способностей, из неё вытекающих, равно как и причины связи этих способностей с волей. Он оставляет эти глубокие и полезные исследования тем из своих коллег, кто способен глубже проникнуть в подобные тайны, и делит идеологию на физиологическую и рациональную. Первая, весьма занимательная, требует обширных знаний, но в нынешнем состоянии научного просвещения она может, в лучшем случае, рассчитывать на уничтожение множества заблуждений и установление лишь немногих истин. Вторая требует меньших знаний и, возможно, сопровождается меньшими трудностями, но, располагая достаточно связанными фактами и занимаясь только их следствиями, она допускает более прямые применения и построение завершённой системы. Для того чтобы дать полноценный анализ страстей и чувств, такой, какой ещё не был предложен, даже Адамом Смитом, Дестют де Траси хочет объяснить, как формируется первое желание. Кондильяк показал, что потребность есть принцип всех операций мысли, но он не объяснил ясно, что собой представляет сама потребность. Он доказал, что желание рождается из потребности, но ошибся, сделав потребность формой знания, тогда как наши первые потребности, из которых происходят все прочие и которые вытекают из самой организации, — это простые восприятия, чистые чувства, непосредственные продукты одной лишь способности чувствовать, и, следовательно, они предшествуют любой операции суждения, любому восприятию связи — то есть любому знанию. Потребность есть сама по себе ощущение — всякое удовольствие или всякая боль, которую мы воспринимаем. Желание же это потребность, сопровождаемая восприятием связи, знанием. Это, в живом существе, желание воли, которую мы хотим сделать своей, как просим у цветка его аромат, а у плода его вкус. Добрая воля — это та, что соединяется с нашей; злая та, что сопротивляется. Если мы желаем власти, богатства, почестей и прочего, то это потому, что думаем, как с помощью этих вещей мы сможем склонить к себе чужие воли. Именно это желание создаёт прелесть дружбы и истинной любви, порождает в нас потребность в уважении со стороны других и даёт начало нравственной чувствительности, человеколюбию.

Является ли чувствительность активной или пассивной? — это вопрос слов. Если под действием понимать в общем смысле всякое движение существ, доступных нашим чувствам, — тогда мы активны в самой операции чувствования. Если же быть активным означает действовать свободно, по собственной воле, а быть пассивным значит действовать по необходимости, принуждённо, — то мы пассивны, когда воспринимаем ощущение, не желая его, и активны, когда испытываем его лишь после того, как вызвали его сознательным актом нашей воли. Быть свободным — значит иметь возможность действовать в соответствии со своей волей; свобода это способность удовлетворять свои желания. Свобода и счастье — две стороны одной и той же идеи: истины моральные, политические, физические и математические, все это средства к счастью и свободе, к благополучию и могуществу. Наша воля не является свободной в том смысле, что наши первые желания вынуждены, необходимы и неизбежно вытекают из природы существ и их отношений к нашей организации. Но у нас весьма часто есть возможность по собственному желанию вызывать восприятие ощущения или воспоминания, из которых возникают новые привычки, приводящие к другим впечатлениям, к новым знакам, порождающим новые сочетания, новые знания, которые служат основой новых желаний. В этом смысле воля свободна. Тем не менее ни одно из волевых действий, благодаря которым мы вызвали эти восприятия и вызвали новые желания, не могло возникнуть без причины; следовательно, самое сложное из наших желаний является столь же необходимым результатом, как и самое простое. Если бы мы знали всю цепь причин и следствий, мы бы увидели, что всё существующее — существует по необходимости. Вера в свободу, как и вера в случай в физическом мире, происходят лишь от незнания причин. Впрочем, это вопрос чисто умозрительный, не имеющий никакого влияния на практические применения идеологии и затрудняющий лишь тех, кто непременно хочет составить себе ясное представление о первой причине всего сущего и приписать ей намерения, соответствующие мелочным построениям их слабого ума.

Средствами, через которые действует наша чувствительность, являются внутренние и внешние органы; общими же средствами, посредством которых действуют память, суждение, воля и мотильность, служат внутренние органы. Связь идей устанавливается согласно отношениям сходства или различия, соответствия или несоответствия, следствия, зависимости, времени и места. Чувствительность поставляет материал; суждение определяет способ, по которому этот материал используется. Истинные знания, основанные на опыте или факте, представляют собой знание впечатлений; истины рассудка, которые возникают из сравнения отношений между абстрактными идеями, без привлечения нового опыта, — являются лишь их следствиями. Поэтому Кондильяк ошибался, считая рассуждение особой способностью, поскольку рассуждения это лишь последовательность суждений, а всё наше знание сводится к восприятию связей, к составлению из них идей существ и идей, от них абстрагированных, к распознаванию связей между идеями, заключёнными в фактических отношениях. Наши истинные средства познания это интеллектуальные способности; а наблюдение и анализ — лишь способы их применения. Совершенство науки определяется не числом наблюдаемых фактов, а степенью понимания законов, ими управляющих. Если бы все науки достигли, как астрономия, такого уровня, при котором каждая сводится к одному-единственному принципу, то вся совокупность человеческого знания уместилась бы в нескольких предложениях. Чтобы объединить все отрасли знания, было бы достаточно найти первичное положение из которого вытекали бы все основные положения. Тогда стало бы очевидно, что вторичные истины — это не более чем следствия первичной истины, в которой они уже заключены имплицитно и которая представляет собой лишь частичные развертывания этой истины — наподобие тех коробочек, в которых внутри обнаруживается ещё одна, в ней — третья, и так далее. Кондильяк, говоря, что все истины суть одна, лишь отчасти уловил эту прекрасную концепцию, потому что он сводил правильные рассуждения или суждения к уравнениям, в то время как первичная и общая идея по своему охвату гораздо шире всех тех, что она в себе заключает.

Дестют де Траси не стремился во второй части дать завершённый и классический трактат об умственном понимании (об уме), но лишь проспект, оглавление ещё только подлежащего написанию сочинения. Он утверждал только то, в чём убедился посредством глубоких размышлений, тщательных наблюдений и повторённых опытов. Он испытывал личную уверенность в том, что не высказал ни одного предположения, которое не было бы строго истинным. Следовательно, возможно придать общественной науке признанные и систематические принципы, которые позволят объяснять и даже предсказывать счастье и несчастье различных обществ.

В третьей части, уже ранее кратко проанализированной, Дестют де Траси замечает, что чувствительность и способность к совершенствованию мы получаем от природы, или от нашей организации, но достаточно трудно определить, до какой степени может развиться отдельный индивид в изоляции. Дети, найденные в лесу, дают лишь неполные и неточные наблюдения; рождённые глухонемыми могли бы предоставить более надёжные сведения, но до сих пор они недостаточно тщательно изучены. Тем не менее, вполне очевидно, что посредством языка действия мы не смогли бы формировать абстрактных идей. Настолько ясно, что прежде чем представить идею, нужно сначала её подумать, что трудно понять, как некоторые образованные люди могли утверждать, будто мы не можем мыслить без знаков. Напротив, очевидно, что мы никогда не имели бы знаков, если бы у нас не было мыслей, которые нужно выразить. Но как только знаки изобретены, часто бывает, что мы воспринимаем знак раньше, чем саму идею. И если знаки обладают преимуществами, то имеют и серьёзные недостатки. Один и тот же знак сначала вызывает весьма несовершенную, а то и вовсе ложную идею; затем — идею, отличную от той, которую связывают с ним другие люди, использующие этот знак; и наконец — идею, зачастую весьма далёкую от той, которую мы сами прежде с ним связывали. В этом мы видим и то, в чём состоит исправление первоначальных идей, или же прогресс разума у молодёжи; и причины разнообразия и противоположности мнений среди людей по многим вопросам; и источник непрестанной изменчивости их взглядов на протяжении разных периодов жизни. Эти недостатки постепенно ослабевают по мере совершенствования знаков, и можно попытаться определить, каким условиям должен отвечать письменный язык, чтобы быть совершенным. Большим препятствием на пути к этой прекрасной мечте служит невозможность с самого начала найти ограниченное количество корневых слогов, которые позволяли бы с помощью производных форм воспроизводить, в наглядной форме, комбинации нашего разума при формировании идей; а затем — невозможность найти человека, который, движимый лишь любовью к истине и обладая универсальным знанием, мог бы единолично и в один приём создать целостный язык. Впрочем, — говорит Дестют де Траси, — совершенный язык это несомненно, химера, как и совершенство в любом другом виде.

Среди достоинств знаков он отмечает и поразительную лёгкость, с которой они позволяют нам воспроизвести те ассоциации и комбинации простых идей, которые были осуществлены создателем сложной идеи; ту передачу знаний, которую они обеспечивают нам о всех фактах, наблюдённых нашими собратьями, давая нам тем самым доступ к опыту всех времён и всех людей. Кроме того, они пробуждают любознательность; они дают нам нравственные потребности, внушая, что наши ближние наделены волей, которую нам столь важно — и выгодно — постараться привлечь на свою сторону.

А ведь те идеи, которые мы столь быстро формируем с помощью знаков, мы имеем без ясного сознания каждого из их элементов и способа их соединения. Это удивительное явление — следствие действия, которое оказывает на нас частое повторение одних и тех же впечатлений. Часто повторяющееся впечатление производит в нас предрасположенность, которую мы называем привычкой. Однако различные привычки имеют весьма различное действие; одна и та же привычка зачастую вызывает эффекты, которые кажутся совершенно противоположными. Физическая чувствительность и нравственная чувствительность могут как притупляться, так и обостряться; движения, ставшие чрезвычайно лёгкими, то полностью подчиняются воле, то становятся совершенно непроизвольными. Суждения могут отличаться исключительной тонкостью — или быть настолько смутными, что человек даже не осознаёт их. Воля иногда определяется без всякого мотива, а иногда — вопреки очевидным мотивам. Однако простое повторение чистого ощущения, как бы часто оно ни происходило, не оставляет в нас никакого нового состояния. Частое повторение одних и тех же движений делает их выполнение более лёгким за счёт увеличения гибкости органов, не изменяя и не усиливая при этом самого восприятия этих движений. Чем чаще воспоминания были повторены, тем легче они возвращаются. С желаниями дело обстоит так же: и вместо того чтобы, вслед за Кондильяком, говорить, что страсть это сильное желание, ставшее привычкой, следует сказать, что страсть это желание, ставшее сильным и постоянным потому, что суждение, породившее его, стало привычным. Когда определённое суждение повторяется очень часто, оно само и все его аналогичные формы становятся для нас чрезвычайно лёгкими, не привлекают никакого внимания и едва ли ощущаются. Отсюда следует, что в одно неделимое мгновение мы совершаем множество операций, о которых почти не отдаем себе отчёта и которые почти невозможно осознать или объяснить. Привычка, воздействующая напрямую лишь на наши суждения, — есть причина множества кажущихся противоречий, которые мы с удивлением наблюдаем в человеке, и всей той трудности, с какой мы пытаемся распознать происходящее в нём и выстроить науку идеологии.

Таким образом, Дестют де Траси объяснил состояние изолированного индивида и глухонемого от рождения, состояние говорящего человека и градации между дикарём и просвещённым человеком. Он обнаружил причину всего, чем мы являемся, источник трудностей науки и множество доказательств того, что его способ понимания действия нашего разума обоснован. Он может применить свою идеологическую теорию к различным областям нравственных наук. И действительно, Дестют де Траси заложил основы своей системы, обратил внимание мыслителей на роль знаков и привычки, и тем самым подготовил труды Дежерандо и Прево, Ланселена и Бирана.

— III —

Д. де Траси в Совет по общественному просвещению, циркуляры преподавателям; Доклад о состоянии народного образования; универсальный язык; чувство сопротивления; существование; замечания по вопросам просвещения населения; Д. де Траси и Лагарп

Вскоре после этого Дестют де Траси получил возможность применить свои идеи к науке воспитания. В феврале 1799 года он был назначен в Совет народного просвещения, получив специальное поручение ускорить рассмотрение тетрадей по общей грамматике и законодательству. Он составил шесть циркуляров, утверждённых министром. Первый содержал серию вопросов; второй, адресованный преподавателям законодательства, определял характер и объём преподавания, которое им вверено; место, которое этот предмет должен занимать в системе образования в целом, связь с другими дисциплинами, время, которое ему можно посвятить, и порядок изложения, которому следует придерживаться. Курс должен дать молодым людям здравые принципы частной и общественной морали, чтобы сделать их добродетельными гражданами, просвещёнными в отношении своих интересов и интересов своей страны. Показывая, каким должно быть, он научит судить о том, что есть. Он будет следовать за той частью курса общей грамматики, которая объясняет возникновение наших идей и чувств, и предшествовать курсу истории — ибо необходимо обладать твёрдыми принципами, чтобы читать историю без вреда. Третий циркуляр призывает преподавателей древних языков присылать свои курсы и напоминает им, что молодёжь не может выучить принципы языка, не имея хотя бы основательных понятий общей грамматики, и не способна понять правила языка, не зная, что происходит в их собственном разуме, когда они мыслят и пытаются выразить свои мысли. Таким образом, элементарный трактат по идеологии и общей грамматике будет служить подготовкой к курсу латинского или греческого языка. При этом в качестве руководства будут использоваться Кондильяк, Дюмарсе или какой-либо другой крупный метафизик.

В тот же день Дестют де Траси направил ещё два циркуляра. Первый требовал от преподавателей общей грамматики прислать свои тетради. Курс будет включать в себя идеологию, общую грамматику, французскую грамматику и логику. Будучи дополнением и венцом курса древних языков, он станет введением в курсы изящной словесности, истории и законодательства. Преподаватель всегда будет двигаться от известного к неизвестному, используя знания, полученные учениками при изучении древних языков, чтобы дать им более глубокие уроки по идеологии и общей грамматике, применяя эти знания к французской грамматике, которая составляет первый шаг в изучении изящной словесности. Наконец, на этом основании он выведет правила искусства рассуждать. Второй циркуляр, направленный преподавателям истории, содержал аналогичный призыв. Курс истории должен дать общее представление о событиях, последовательно происходивших у народов, заслуживших внимания историков; научить наблюдать движение человеческого духа в разные эпохи и в разных странах, выявлять причины его прогресса, заблуждений, временных откатов в науках и искусствах, показать социальную организацию и устойчивую связь между счастьем людей и числом, а главное точностью их идей. Курс подготовит тех, кто пожелает, к углублённым исследованиям, и предложит сводную картину всеобщей истории, с указанием источников, в которых можно почерпнуть более глубокие знания по каждой из её частей, а также полезные советы о том, как пользоваться авторами и как их оценивать. История, если речь идёт о метафизике, морали, социальном искусстве и политической экономии, может, скорее, закреплять старые предрассудки, чем открывать подлинные принципы; поэтому она должна следовать за курсами общей грамматики и законодательства. Какую бы пользу ни приносило изучение истории Греции и Рима, нельзя пренебрегать и историей восточных народов, у которых были обнаружены истоки большинства истин и заблуждений, пришедших к нам через греков и римлян.

Дестют де Траси анонсировал на будущее более подробные инструкции и отмежевался от намерения восстанавливать практику диктантов, которые в старых школах отнимали слишком много времени. Тем не менее он выражал надежду, что некоторые из запрашиваемых тетрадей превратятся в превосходные элементарные пособия.

После 18 брюмера, совершённого при поддержке его друзей и с одобрения Института, Дестют де Траси был назначен сенатором. Однако Конституция VIII года не удовлетворила его. Тем не менее он продолжал начатое дело: 16 плювиоза (февраль 1800 года) он представил Совету важный доклад, в котором изложил точное состояние народного образования и предложил возможные пути его улучшения. Он указывал, что преподаватели, как правило, используют для преподавания древних языков — методы Гайля и Геруля; для естественной истории — труды Бюффона, Жюссьё, Добантона, Ласепеда, Кювье; для математики — Безу, Боссю, Лежандра, Кузена; для физики и химии — Фуркруа, Бриссона, Гюйтона, Гаюи; для общей грамматики — Кондильяка, Дюмарсе, Дюклоса, Кур де Жеблена, Локка и Харриса; для изящной словесности — Баттё, Блэра, Кондильяка; для истории — Роллена, Милло, Вольтера; для законодательства — Монтескьё, Гоббса, Филанджери, Беккариа и др. Он отмечал, что несколько тетрадей по общей грамматике и законодательству были признаны достойными особого внимания, и Совет передал их планы и идеи другим преподавателям. Отмечая положительное влияние Политехнической школы на преподавание математики, он утверждал, что по этому примеру можно судить о том, какую пользу принесли бы аналогичные учреждения в области словесности и нравственных наук. Курс общей грамматики, по его словам, — один из тех, где Совет отметил наибольшее число преподавателей, выделяющихся своим просвещением и рвением. Состояние народного образования внушает обоснованные надежды, и любое потрясение, а даже просто перемещение центральных школ было бы общественным бедствием. Тем не менее, можно было бы отменить деление курсов на три секции, создать вторую кафедру древних языков, допускать учащихся без ограничения по возрасту, принять учебный план «соответствующий истинному пути человеческого разума и благоприятный для развития разума», в котором моральные и политические науки, столь необходимые гражданину, заняли бы подобающее место. Никто не должен был бы получать высокие должности в Республике, не пройдя углублённого обучения в Париже, в Высшей школе, которая по отношению к этим наукам стала бы тем же, чем является Политехническая школа для математических и физических наук. Такую школу можно было бы легко организовать, внеся лишь небольшие изменения в Коллеж де Франс и добавив несколько кафедр. Но поскольку изучение моральных и политических наук крайне запущено, будучи отвергнуто предрассудками, следует объявить, что через несколько лет никто не будет допущен в специальные школы, не пройдя курс законодательства в центральной школе.

Этот замечательный доклад, одобренный Советом, был направлен министру, который лишь ограничился подтверждением его получения. Бонапарт уже готовился к упразднению второй (идеологической) секции Института — и у него не было ни малейшего желания создавать новый очаг «идеологического брожения». Придётся ждать вплоть до наших дней, чтобы стало возможным — пусть в теории, если не на практике — признание того, что управление большим государством требует предварительных научных знаний, так же как строительство моста или руководство фабрикой.

Три месяца спустя Дестют де Траси зачитывал в Институте несколько размышлений о проектах пасиграфии. «Хотелось бы, — говорил он, — иметь универсальный язык и универсальное письмо. Но язык, в самом широком смысле, это система знаков, выражающих наши идеи; в узком смысле это система знаков, исходящих от голосового органа и воздействующих на орган слуха. Письмо же, это не собрание знаков, а совокупность знаков-знаков, которые преобразуют в зрительные знаки, и притом без изменения, голосовые знаки устного языка». Создавая пасиграфию, стремятся не столько к созданию универсального письма (ведь наш алфавит с одинаковым успехом передаёт все языки Европы), сколько к созданию универсального языка. Но трудно надеяться, что новый язык может стать универсальным. Пусть даже первичные корни всех языков — это звуки и артикуляции, продиктованные природой в определённых обстоятельствах, — всё остальное есть дело условности. Язык может стать универсальным, как и национальным, только в результате добровольной договорённости. Но надеяться на такую добровольную готовность принять новый, искусственно созданный и заранее спроектированный язык — абсурдно, учитывая, что даже учёные, располагавшие готовым и почти универсальным латинским языком, допустили его почти полное исчезновение. Кроме того, проекты пасиграфии и не предполагают создания устного языка: это языки визуальные, письменные. Однако если и создавать новый язык, который мог бы стать универсальным, он должен быть устным, потому что только тогда он был бы: более полезным, более лёгким для записи, более подходящим для выражения и передачи идей, более пригодным для размышления, более доступным для изучения и запоминания. К тому же он не был бы и труднее в создании, поскольку звуковые знаки предлагают более удобные и более различимые комбинации, чем визуальные знаки. Но для этого потребовалось бы ясно и полностью продумать методическую и философскую классификацию всей совокупности бесчисленных идей, наполняющих наш разум, точно различить все ряды их производных, модификаций и сочетаний — а это задача непреодолимая. И даже если бы она была преодолена, то новый язык лишь усугубил бы путаницу, поскольку он никогда не стал бы универсальным. Проект пасиграфии ошибочен по самому своему замыслу и не даст никакого полезного результата. Всё, что можно было бы сделать — это взять уже известный язык, в котором никто не был бы заинтересован сохранять его нерегулярности — например, латинский или греческий, — и использовать его широко, не стесняясь исправлять. Такой язык стал бы лучше наших современных. Но и он не был бы ни полностью философским (потому что для этого необходимо, чтобы все наши науки, особенно идеология, были завершены), ни совершенно универсальным, так как его пришлось бы непрерывно изменять. Лучше улучшать наши собственные языки: тот язык, в котором будут охотнее прислушиваться к голосу разума, который будет наиболее стройным, наилучшим образом произносимым и записываемым, в котором науки и искусства достигнут наибольшего прогресса, — вот тот язык, который более других приблизится к универсальности.

Рассмотрев вопрос, к которому он уже обращался в последней части своего большого Мемуара, Дестют де Траси возвращался к проблеме, с которой всё начиналось. С помощью новых доказательств он показывал, что именно ощущению сопротивления мы обязаны знанием тел, и что до приобретения этого знания действие нашего суждения невозможно, поскольку мы не в состоянии различать между собой одновременные восприятия. В последнем издании Сочинений Кондильяка, наряду с Языком исчислений — драгоценным памятником редкого таланта автора и образцом для тех, кто хочет применять те же методы к иным предметам, — он особенно отмечал изменения, внесённые в Трактат о ощущениях, все остальные сочинения Кондильяка, представлявшиеся ему лишь применениями или резюме этого основного труда. Напоминая, что история мыслей Кондильяка — это, так сказать, история науки с 1746 по 1780 год, он излагал взгляды Кондильяка на происхождение идей в 1746, 1754 и 1780 годах. В 1746 году Кондильяк ошибочно утверждает, вопреки Локку и Вольтеру, что глаз судит, то есть естественным образом распознаёт фигуры, величины, положения и расстояния. В 1754 году, в Трактате о ощущениях, он считает, что именно через осязание, сопряжённое с движением, мы учимся приписывать наши восприятия чему-то внешнему по отношению к нам. В своих последних размышлениях он ещё ближе подходит к мнению Дестюта де Траси. Он мог бы сказать, как его преемник: «Мы узнаём, что существует тело, потому что оно препятствует нашим движениям и даёт нам ощущение сопротивления. А потому мы не можем ни познать, ни даже вообразить ничего, кроме того, что обладает сопротивлением и протяжённостью». Если он и не дошёл до этого, то потому, что упускает из виду собственное утверждение: когда мы двигаемся, мы ощущаем это. Кроме того, Дестют де Траси, который анонсирует разъяснения относительно свойств тел, чтобы соединить всё ещё слишком разделённые метафизику и физику, отмечает в вариантах и в «Языке исчислений» несколько новых идей, в точности таких, какие он сам изложил в своём Мемуаре. Он согласен с Кондильяком по трём основополагающим положениям: 1° Все наши идеи происходят из ощущений; 2° Простое и чистое ощущение — это лишь модификация нашего существа, не содержащая ни восприятия отношений, ни суждения; 3° Только ощущение сопротивления даёт нам возможность отнести восприятие к чему-то вне нас. Более последовательно следуя из этих принципов, Дестют де Траси отходит от своего предшественника. Считая ощущение сопротивления составным — состоящим из ощущения движения и ощущения твёрдости, — он не верит, что статуя, лишённая движения и не обладающая знанием тел, может различать, сравнивать, воспринимать отношение между текущим запахом гвоздики и запахом розы, о котором она помнит. Таким образом, первая часть «Трактата о ощущениях» рушится. Больше не может быть речи о том, чтобы искать знания, желания или привычки у человека, который имел бы один, два или даже пять чувств, но не испытал бы ощущения сопротивления, ибо до него он не способен вынести ни одного суждения.

В своих предыдущих трудах Дестют де Траси не занимался доказательством того, что тела существуют, и что мы их познаём, поскольку считал эту задачу излишней. Однако ему возражали, что ощущение сопротивления само по себе, не более чем прочие ощущения, не даёт уверенности в том, что оно происходит извне. Он посчитал себя обязанным заняться этим вопросом. В июле он зачитал в Институте диссертацию о существовании и гипотезах Беркли и Мальбранша. Мальбранш, предавшись размышлениям о Боге и о душе, пришёл к принятию платонических мечтаний об умопостигаемом мире. Но его взгляды всё же не следует отвергать: в них есть, что заслуживает внимания. Беркли написал Новую теорию зрения — поистине превосходное сочинение, полное идей, отличающихся точностью, проницательностью и глубиной, которые восхищают. Он справедливо утверждал, что не существует некоего сущего, которое можно было бы назвать «материей», поскольку существуют лишь отдельные тела; что тела нам известны только через ощущения, которые они нам причиняют, и что для нас реально существует только то, что воспринимается — ощущения и идеи; но он совершенно произвольно заявил, будто причины этих ощущений непременно должны существовать в мышлении некого духа и не могут иметь никакого иного способа бытия. Он допустил постоянную двусмысленность, непрерывную путаницу между впечатлением, получаемым чувствующим существом, и качеством, присущим или способным быть присущим другому существу, — и которое вызывает это ощущение. Проблема существования собственного тела особенно ясно показывает границу между старой метафизикой и идеологией. В первой эта проблема одна из последних и производных следствий некоего якобы предшествующего знания; в идеологии же — она предшествует всему остальному, и даже стоит за пределами того, что мы вообще собираемся изучать. Когда существо, наделённое чувствительностью, испытывает какую-либо модификацию, оно ощущает, что существует, «Я мыслю — следовательно, существую», — это выражение очень глубокое и справедливое. Чувствовать значит существовать; ведь это значит быть чувствующим, а быть чувствующим — значит быть. Но и быть воспринимаемым — тоже значит существовать, ибо это тоже способ быть. Когда я ощущаю вкус, запах, звук, тогда я узнаю лишь о собственном существовании. Я ощущаю движения и ощущаю, что сам их совершаю; я переживаю особый способ бытия, который мы называем волей, и который является частью моего «я»; но эти движения прекращаются, несмотря на то, что воля сохраняется — значит, я заключаю, что они прекращаются по причине чего-то, что не является мною. Это «что-то» существует и не есть «я»: камень, который я кладу в руку, мешает мне сжать её, как я делал это прежде, — когда хотел; значит, несомненно, он не есть я. Моё собственное тело — это тело, принадлежащее мне, потому что моё «я» ощущает всё, что с ним происходит, и моя воля заставляет его двигаться. Сопротивляться — значит существовать; существо, обладающее этим качеством, действительно является существом, и существом, отличным от меня. Оно сопротивляется мне непрерывно — вот вам его протяжённость; в определённом направлении — вот его фигура и форма; оно сопротивляется или поддаётся движению с большей или меньшей силой — вот его мягкость или твёрдость, вязкость или делимость, твёрдость или текучесть; оно увлекается моим движением — вот его подвижность. Все наши ощущения всегда являются результатом столкновения с каким-либо существом, более или менее способным к сопротивлению — то есть с каким-либо телом, и с нашими органами, которые тоже являются существами, способными к сопротивлению, — то есть тоже телами.