Статья Патрика Джерарда Уолша рассматривает популярную в последнее время точку зрения о том, что Петроний Арбитр написал свой “Сатирикон” в качестве критического произведения, призванного высмеять пороки и косвенным образом направить человека на путь добродетели. В некоторых случаях подобные трактовки доходят даже до того, что Петроний объявляется философом-стоиком, поэтому Уолш предпринимает попытку оспорить эту набирающую популярность точку зрения.

Хотя Уолш и отрицает возможность эпикурейской самоидентификации Петрония, мы всё же считаем более чем вероятной его эпикурейскую принадлежность; как минимум из-за количества прямых ссылок и косвенных отсылок на эпикурейское учение. Как максимум – по причине общего духа произведения. Уолш и прочие комментаторы, отрицающие эпикуреизм Петрония – делают это из-за “моралистического” оправдания Эпикура. Дескать он не был развратником, выступал за аскетизм и умеренность, тогда как Петронию принадлежит знаменитая фраза: «Ограничивайте себя во всех вещах, даже в ограничении».

Но эпикуреизм не является монолитным течением, и в его рамках допускаются вариации, “вульгарные эпикурейцы” – тоже могут быть эпикурейцами, ведь и в вульгарности есть разные степени. Можно согласится с Уолшом, что в самом “Сатириконе” нет никакой моральной проповеди. Но даже если так, что тогда мешает автору книги-развлечения для богатых придворных – быть при этом любителем эпикурейской философии (даже не собственно философом)? Не мешает этому ничего. А отсылок на эпикуреизм здесь больше, чем на прочие философские системы, и это уже далеко не простые формальные совпадения, которые позволили бы сделать “эпикурейцем” – любого поэта любви.

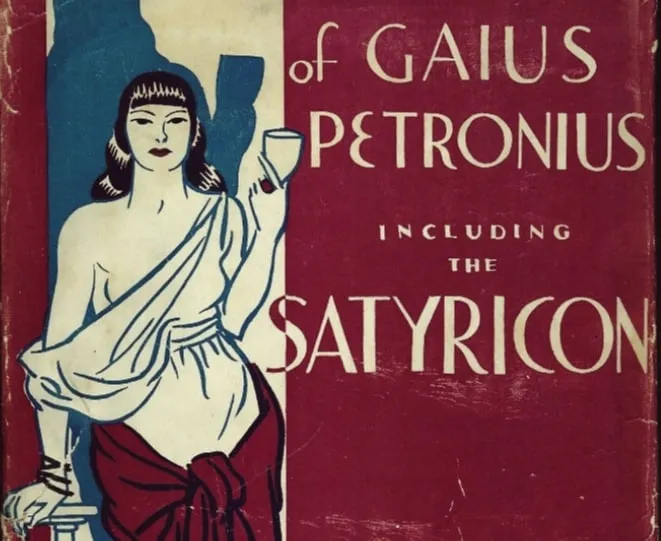

Был ли Петроний моралистом?

Автор: Патрик Джерард Уолш

Источник: Greece & Rome, Vol. 21, No. 2; Oct., 1974 pp. 181-190 (все сноски из статьи убраны, найти их можно в первоисточнике https://www.jstor.org/stable/642732)

Книга Саула Беллоу «Планета мистера Сэммлера», которая документирует современную жизнь Нью-Йорка глазами героя Артура Сэммлера – амбициозно сложное творение. Польский еврей из Кракова, он несколько лет жил в Лондоне, и одобрительно кивая Г. Дж. Уэллсу приспособился к научному гуманизму, который оптимистично рассматривал мир как устрицу homo sapiens (as the oyster of homo sapiens). Затем по ужасной иронии судьбы он вернулся в Польшу, где его поместили в

концлагерь, из которого он сбежал только после смерти жены и хладнокровного убийства немецкого охранника. Теперь, живя у еврейских родственников в Нью-Йорке, Сэммлер мало читает, кроме трактатов Мейстера Экхарта, в которых этот доминиканец XIV века призывает отказаться от мирских владений, чтобы открыть для себя Бога. В то же время Сэммлер бесстрастно и без осуждения смотрит на жизнь Нью-Йорка своим единственным здоровым глазом. Он читает лекции об Уэллсе в Колумбийском университете, где отвратительный студент вырвал микрофон из его руки. Он становится свидетелем анархии нью-йоркского общества – карманных краж, насилия, поспешных уклончивых действий тех, кто избегает участия. Он видит алчность родственников, племянника, роющего чердаки, в то время как дядя лежит при смерти в больнице. Он наблюдает за навязчивым нарастанием роли секса – за обменом женами, беспорядочным голодом эмансипированных родственниц. И с этим мрачным видением угасания разума и роста моральной анархии, он размышляет о возможности нового начала для человека уже где-то на Луне.

Те, кто знаком с американской академической средой, увидят в «cri de cwaur» (крике души) Беллоу отголосок пессимизма и упадка морального духа, всё чаще высказываемых среди университетских интеллектуалов в последние несколько лет. Этот навязчивый интерес к болезни общества вызвал лихорадочную заинтересованность «Сатириконом», фрагментарным романом Петрония. В то время как в Великобритании многие университеты непростительно исключают даже «Cena Trimalchionis» из курсов Latin Honors, в Америке «Petronius» превратилась в быстро развивающуюся отрасль. Есть даже Петронианское общество – отличие, которое разделяет с ним только Вергилий, – которое издает регулярные информационные бюллетени и раздувает Петрония за пределы его истинной важности. Если фрагменты «Сатирикона» заслуживают такого внимания, что должно подходить Цицерону, Горацию или Тациту?

Я предположил, что основная причина роста интереса к Петронию заключается в том, что современные критики, живущие во всё более убогих и грязных городах, легко идентифицируют условия жизни в «Сатириконе» со своими собственными; fabula de nobis narratur. Эта последняя глава любопытного Nachleben (посмертная популярность) Петрония вполне уместно начинается с Т. С. Элиота. Изучение более ранней истории влияния Петрония на европейскую литературу и одно из преимуществ для бурного развития исследований Петрония состоит в том, что этому предмету уделяется больше внимания ученых; установлено, что Петроний пользовался периодами скромной популярности, но никогда ранее не был канонизирован как моралист, осуждающий общество, которое он описывает. Один ученый, например, показал, что у Петрония был ограниченный культ в Реставрационной Англии, но только на основании утонченного гедонизма и литературного вкуса. Эта и другие статьи достаточно ясно показывают, что Петронием часто восхищались за безупречный стиль и смелую дерзость, но Элиот намечает совсем новый курс петронианской критики.

Когда Элиот находился в Гарварде, он посещал лекции посвященные Петронию и заинтересовался «Сатириконом». Элиот был тем, кого классики назвали александрийцем; он много читал, использовал техники литературного «воскрешения» (evocation) и даже иногда прилагал пояснительные примечания, чтобы объяснить ссылки. Очевидно, что роман Петрония был одним из произведений, вдохновивших «Пустошь». Элиот предваряет свое стихотворение цитатой из скороговорки Трималхиона за обеденным столом: «nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent Σίβυλλα τι θέλεις; respondebat illa, αποθανείν οέλω». Анекдот, вырванный из контекста, в котором Трималхион выставляет себя дураком, претендуя на литературное знание, используется, чтобы кристаллизовать ощущение избитости, плоскости и бесполезности жизни. И это не единственный момент, когда Элиот использует «Сатирикон». Части IV и V поэмы «Смерть от воды» и «Что сказал гром» изображают такую последовательность образов, что вызывает в памяти эпизод из Петрония про город Кротон. Подобно тому, как в «Сатириконе» тело капитана корабля, пуританина по имени Лихас, выбрасывается на берег, чтобы затем принять сентенциональное прощание; также в стихотворении Элиота труп финикийского моряка плывет на берегу:

Флеб Финикийский, мертвый две недели,

Забыл крик чаек и морскую волну,

И прибыль, и убыток…

У Петрония за обращением к телу Лихаса следует путь Энколпия и его товарищей по горной местности к Кротону, который описывается как «охваченное чумой пространство, усеянное расклевываемыми трупами и клюющими их воронами». Это не физическое описание местности, а метафорическое видение действий охотников за наживой. Но в следующем разделе уже у Элиота также есть физическое описание горной местности:

В горах даже тишины нет,

Но сухой бесплодный гром без дождя;

В горах нет даже уединения,

Но красные угрюмые лица насмехаются и рычат

От дверей грязных домов…

Эти сцены определенно предполагают, что творческое воображение Элиота было стимулировано эпизодами из романа Петрония. Эта эксплуатация Элиотом «Сатирикона» для его мрачного видения духовного опустошения заставила литературных критиков вернуться к Петронию в поисках признаков серьезного исследования болезней римского имперского общества. Хелен Бэкон явно указывает на связь с «Пустошами», озаглавив свою статью «Сивилла в бутылке». Вот как она резюмирует свою интерпретацию тона романа:

«Сатирикон», как и «Пустоши», содержит в себе серию изнасилований, соблазнов, интриг и эзотерических сексуальных приключений в высших и низших проявлениях жизни. И здесь чувственность без радости, сытость без удовлетворения, деградация без горя и ужаса. Традиционное сравнение с Аристофаном, Рабле и Стерном столь же неуместно для Трималхиона и Энколпия, как и для Суини и Дорис. Настоящий смех у Петрония – редкость. Радости мало. Героям не хватает того, чего не хватает персонажам Элиота – ощущения жизни, чувства добра и зла.

Это предложение было рассмотрено другими критиками для дальнейшего расширения или уточнения. Возможно, наиболее заметным из этих вкладов был вклад Уильяма Эрроусмита, который принимает тезис о том, что роман Петрония сознательно описывает испорченное общество; но возражает, что в нем всё же есть фундаментально присущая веселость, которая отличает его от стихотворения Элиота. И всё же Эрроусмит утверждает, что за веселостью скрывается фундаментальная серьезность. «Сатирикон» – это «глубокий, тщательный анализ агонии классической романтики». Петроний – «последний великий свидетель языческого смысла жизни, последний классический автор, в котором мы можем почувствовать твердость морального контроля, лежащего в основе греческих трагиков», писатель, «строго исповедующий латинские моралистические и сатирические традиции, и величайший моралист из всех». Я считаю эти суждения ошибочными по причинам, которые будут подробно описаны позже, но статья заслуживает внимательного изучения как крайняя формулировка тезиса о том, что Петроний – моралист.

Эрроусмит считает, что Петроний преподает урок, и что роскошь означает для него смерть, а сам урок носит эпикурейский характер. В предположении, что Петроний проповедует с эпикурейской кафедры, Эрроусмита предвосхитил ещё Гилберт Хайет. Хотя Хайет по происхождению является жителем Глазго и Оксфорда, его профессиональная карьера была связана с Колумбийским университетом в Нью-Йорке, где он оказал благотворное влияние на классические исследования и на американскую культурную сцену в целом. В этом смысле он может быть включен вместе с Хелен Бэкон и Уильямом Эрроусмитом в тройку американских ученых, которые рассматривают «Сатирикон» как описательный анализ римского упадка. Хайет предполагает, что роман представляет собой «гигантское воображаемое описание ночной жизни Рима, которую вместе посещали Петроний и Нерон»; он считает, что книга была написана «для того, чтобы показать отталкивающий образ жизни, а также опасности и чувство вины, которые он несет», и что произведение «интересно и забавно, но в то же время мерзко и шокирующе». Петроний визуализируется как эпикуреец, проповедующий необходимость спокойного образа жизни, изображая поведение, которого должны избегать здравомыслящие люди; так, вместе с Эрроусмитом он утверждает, что Петроний не подвергает явной критике своё общество, но что описание само по себе достаточно, чтобы проповедовать послание.

Итак, в лице Хелен Бэкон, Эрроусмита и Хайета мы находим троих американских ученых, провозглашающих идею о том, что Петроний – моралист, сознательно изображающий общество, задыхающееся от роскоши и жадности. В рамках этой позиции они расходятся: для мисс Бэкон Петроний – первопроходец Элиота, для Хайета – эпикуреец, пишущий документальный фильм, для Эрроусмита – величайший и веселый моралист древнего мира. На мой взгляд, аргументы против всех этих вариантов «моралистического» тезиса – неопровержимы.

Во-первых, это известная персоналия автора. В настоящее время практически все согласны с тем, что автором «Сатирикона» является Петроний при дворе Нерона, описанный Тацитом. Аргументы были резюмированы Роуз в его посмертной книге – личные имена, отсылки к судебным событиям, особенности повседневной жизни, экономические и социальные условия, юридические аргументы и литературные ссылки – всё это подтверждает позднюю нероновскую дату. Тогда прозвище «Арбитр», добавленное к имени писателя в рукописях, соответствует титулу «арбитр elegantiae» по Тациту. Тем, кто принимает это отождествление, но продолжает считать романиста первопроходцем Элиота или дидактическим эпикурейцем, нужно кое-что объяснить. Тацит описывает, как Петроний, проведший свою молодую жизнь в прославленной лени и изысканной роскоши, вытеснил Сенеку в качестве арбитра элегантности при дворе. Он стал таким известным благодаря группе политических оппортунистов, которых Тацит описывает с ледяным презрением. Его три года при дворе в качестве преемника Сенеки в сезоне 63-66 гг. совпали с худшими эксцессами Нерона. В отчете Тацита о часах, проведенных им перед принудительным самоубийством, описывается, как он составлял досье о сексуальных развлечениях императора с мальчиками и девочками.

Но здесь раздается крик биографической ошибки; нам говорят, что незаконно навязывать произведению искусства интерпретацию, основанную на внешних критериях. Э. А. Хэвлок продемонстрировал опасность такого подхода на примере Катулла; или, опять же, было бы ошибкой основывать оценку доктора Джонсона как сатирического мыслителя на основе портрета Босвелла. Но биографическим свидетельствам можно отвести более скромную руководящую роль. Столкнувшись с интерпретацией, подобной интерпретации Эрроусмита, которая заявляет о согласованности и интеграции мировоззрения, сравнимых с таковыми у Софокла или Горация, я робко бормочу о квантовом «mutatus ab illo» и задаюсь вопросом, какой смысл могут иметь такие исследования, как исследования Роуза, если они не ставят большой знак вопроса на счет Петрония как моралиста?

Во-вторых, название «Сатирикон», которое, вероятно, является родительным падежом множественного числа. Если Петроний называл свой роман «повествованием о развратных происшествиях», то в названии явно указывается скорее низкий комический, чем морализаторский замысел.

В-третьих, отсутствие моральной точки зрения в рассказе. В «Планете мистера Сэммлера» Беллоу, его герой смотрит на мир с помощью набора идей и предположений, и, хотя он воздерживается от осуждения американского городского общества, его ценности бросают вызов преобладающим нравам во всех смыслах. То же самое можно сказать и о героях романов Филдинга, например Джозефе Эндрюсе. Но центральный персонаж «Сатирикона», рассказчик от первого лица Энколпий, полностью отождествляется с теми извращениями, которые он описывает, и не имеет к нему положительного (определенного) отношения. Он путешествует по миру со своими гомосексуальными партнерами, совершая убийства, воровство, святотатства, соблазнения и акты садизма; он изменчивый хамелеон, чьи качества и взгляды постоянно меняются. Повествователь-герой не предлагает читателю интерпретирующих глаз, которыми можно было бы взглянуть на окружающий его мир.

Таким образом, сам автор, название книги и центральный её персонаж все вместе указывают на то, что «Сатирикон» был написан Петронием в качестве непристойного развлечения. Четвертый аргумент – собственное постоянное и явное сравнение действия его романа с миром «мима» (жанр комедии). Мим в Риме была популярным сценическим развлечением, в котором три актера вели неестественный диалог, часто сочетая фарс с любовным интересом и часто включая причудливые сценарии. Петронианские персонажи так часто сравнивают себя с мимическими персонажами, действие так часто разыгрывает мимические ситуации, что великий гуманист XII века Джон Солсберийский замечает, что, по мнению Петрония, практически весь мир, кажется, разыгрывает мим.

Таким образом, центральное действие «Сатирикона» подчеркивается столькими ссылками на мим, что роман объявляет себя повествовательным эквивалентом сценического фарса. Персонажи – не что иное, как хамакторы, играющие смешные сценические роли и обменивающиеся абсурдно раздутыми репликами. Составляя сюжет и диалоги для этих комедийных исполнителей, Петроний стремится к остроумным эффектам, моделируя действия героя Энколпия в ситуациях, с которыми сталкиваются великие герои Гомера и Вергилия. Энколпий, размышляющий над морем о потере Гитона, – это реинкарнация мрачного Ахилла. Энколпий, ищущий мести, становится Энеем, преследующим павшую Трою. Энколпий в своих отношениях с Цирцеей принимает имя Полиэн – особенно остроумный псевдоним, поскольку Полиэн является одновременно эпитетом Одиссея и именем эпикурейского философа, чтобы таким образом сделать героя эпикурейским Одиссеем. Когда Петроний приостанавливает внутреннее действие романа – отношения между Энколпием и Гитоном – чтобы сконцентрировать внимание читателя на типах окружающего их мира, возникает литературное воскрешение иного рода – Трималхиона, например, по образцу Насидиена Горация.

Правда в том, что почти каждая сцена «Сатирикона» имеет литературный ориентир. Есть воспоминания или бурлески многих жанров: ораторское искусство, историография, эпос, трагедия, сатира, элегия, мимика, постоянно обеспечивающая второй, более интеллектуальный уровень развлечения, выходящий за рамки повествования о низком и смутном приключении. Здесь мы подходим к решающему пункту аргументации против Петрония как моралиста. Литературные воспоминания сами по себе, конечно, не мешают великому писателю-творцу представить связное видение условий жизни человека. Изучающим классическую литературу нужно только подумать об использовании Вергилием Гомера, чтобы сформировать оригинальное видение; или, говоря современным примером, «Улисс» Джойса описывает переживания Стивена Дедала и исследует ценности его родного Дублина в рамках гомеровской «Одиссеи». Но в случае Петрония, вопрос, несомненно, таков: контролирует ли автор эти воспоминания и подчиняет ли их своей собственной доминирующей заботе? Или же наоборот – нить «Сатирикона» – это просто феерия, в которой литературный узор тотально доминирует и является своим собственным самооправданием?

Разумный критик захочет выделить, сказать, что в некоторых моментах истории Петроний делает серьезный социальный комментарий. Но в остальном литературные занятия полностью доминируют. Например, в сцене Энколпий-Цирцея, после того как Энколпий обнаружил, что испытывает сексуальное возбуждение, он обращается с болезненной апострофой (обращение к предметам) к своим частям тела, смоделированным по поэме Овидия; и ответ его частей обозначен строками Вергилия, с которыми Дидона отвергает Энея в подземном мире:

illa solo fixos oculos aversa tenebat …

(Её лицо отвернулось, а глаза устремились на …)

Таким образом, если тезис Эрроусмита так явно ошибочен в этом и других пунктах романа, где целью Петрония является развлечение на двух уровнях, непристойная тема и в высшей степени литературная текстура, тогда как его статья оказала такое влияние? Ответ заключается в том, что он сосредоточился в основном на одном эпизоде Cena Trimalchionis, в котором он может показать, что блудный хозяин, жизнь которого является олицетворением роскоши, одержим смертью. Это, безусловно, правда, хотя при поиске примеров очевидна некоторая «уборка мусора». Хабиннас возвращается с обеда из медвежьих бифштексов с шутливым комментарием: «Если медведи едят людей, почему бы людям не есть медведей?». Это извилистый аргумент, который предполагает, что Хабиннас здесь проявляет себя как каннибал.

Столь же сомнительным является предположение о том, что пространная характеристика круга Трималхиона посредством цитирования их деревенского языка на самом деле предназначена для иллюстрации упадка римской риторической речи. Верно, что в другом месте романа Петроний высмеивает и риторические прозы, и вялую поэзию, и в этой степени он критикует нездоровые продукты «римской мандариновой культуры». Но было бы фантастикой включать это в грандиозный план роскоши, несущей собственную смерть, и утверждать, что разговор друзей Трималхиона вводится, чтобы указать пальцем на декадентский риторический язык; их банальные и неграмотные разговоры используются, чтобы охарактеризовать хозяина Трималхиона как человека низкого происхождения.

В качестве объяснения «связи роскоши и смерти» в Cena Trimalchionis, на которую обращает внимание Эрроусмит, я предпочел бы формулировку такого рода. Характеристика Трималхиона показывает, что Петроний критикует три порока: вульгарное злоупотребление богатством, претенциозное притязание на образование, ослабление религиозных суеверий. Более того, эта критика распространяется от центра через «Сатирикон», поэтому можно утверждать, что Петроний провозглашает троицу ценностей: социальную утонченность, литературный вкус и более рациональное отношение к жизни и смерти. Но эта троица не доминирует в действии романа, а играет второстепенную роль по отношению к литературному развлечению, напоминая нам о программном утверждении предисловия Смоллетта к Родерику Рэндому: «Из всех видов сатиры нет ни одной настолько занимательной и универсально улучшающей, как та, что вводится изредка, так сказать, в ходе интересного рассказа». Даже эта ограниченная цель преувеличивает моральную озабоченность Петрония. Он не претендует на роль всеобщего улучшителя нравов. Его стандарты социального приличия, его литературный пуризм, его презрение к народной религии не являются достаточно прочной основой для титула морализирующего сатирика – и, честно говоря, Петроний не стремился бы к этому титулу. Во всём этом я полностью согласен со взглядами Дж. П. Салливана, чья статья «Петроний, художник или моралист?» заключает, что Петроний является скорее артефактом, чем всеобщим улучшителем.

II

Автор, название, герой, литературная фактура – все они выступают против Петрония как моралиста. Но одна из самых умных статей с критикой Петрония, появившаяся за последние годы, аргументирует ещё более тонкий тезис. «Петроний как парадокс; анархия и художественная целостность» авторства Фромы Цейтлин, заявляет, что неорганизованный сюжет «Сатирикона», меняющиеся характеристики, сбивающие с толку несоответствия, намеренно созданы, чтобы выразить серьезное убеждение в том, что мир иррационален, запутан и иллюзорен. Читатель не должен разделять или восхищаться этим взглядом на жизнь, его следует признать и понять. Сочетание литературных жанров, агрегирование разных стилевых уровней, имитация всевозможного поэтического и прозаического письма усиливают впечатление бесформенности и анархии. Несущественность сюжета предполагает, по словам Нортропа Фрая, что в мире царит неразбериха и анархия, а многогранные персонажи с их лицемерием и внутренними противоречиями, только усиливают это впечатление. «Это праздно, – заключает миссис Цейтлин, – искать в «Сатириконе» обычного моралиста. Петроний, конечно, не неоэпикуреец, не нео-сатирик в старых традициях… «Сатирикон» видит только беспорядочный мир, не поддерживаемый рациональным руководством богов или их заместителей».

Если бы меня подтолкнули к тому, чтобы извлечь из романа связное видение жизни, если бы я признал, что это серьезная работа, выражающая видение мира Петронием, я нашел бы этот тезис соблазнительным, но я не склонен относиться к «Сатирикону» так серьезно, как миссис Цейтлин. Конечно, даже если рассматривать его как простое развлечение или литературную фантазию, он все же может многое рассказать об отношении автора к жизни. Из портретов Петрония его персонажей можно сделать вывод, что, по его мнению, человеческие мотивы и внутренние настроения редко бывают такими, какими кажутся. Его испорченный рассказчик смотрит на испорченный мир, и цинизм Петрония в отношении человеческого животного очевиден. Но я не согласен с миссис Цейтлин в превращении этого цинизма в полностью сформированный философский взгляд на мир. Прежде всего, я не вижу сюжета без рисунка, отражающего вселенную без рисунка; но я вижу сюжет, построенный в соответствии с литературной схемой, на которую намекает каламбур в названии – Сатурикан, предполагающий каламбурную связь с сатурой. Роман представляет собой отчет о развратных действиях, происходящих в мире римской сатиры, и эту картину можно схематически выразить следующим образом, с «вечным треугольником», сосредоточенным в «сатирических» эпизодах:

Таким образом, внешнее действие переходит от школы риторики к беспорядочной жрице; от распутной женщины к хамоватому хозяину; от Трималхиона до маниакального поэта; от Эвмолпа до суеверных людей; от Лихаса и Трифены до охотников за сокровищами из Кротона. Некоторые из этих сцен имеют второстепенные элементы, в которых проявляется разврат: действия Трифены в рамках безудержных суеверий, Цирцея находится среди разбойников. Но все эти фигуры являются типами римской сатиры, и роман в целом представляет собой чередование эпической пародии в центре, изображающей Энколпия как антигероя, с эпизодическими внешними сценами, где основные персонажи являются творениями, вдохновленными римской сатирой.

Подводя итог, я предполагаю, что под влиянием городского недовольства американские ученые и их спутники начали видеть в «Сатириконе» описательный анализ общества, задыхающегося от собственных пороков; Мисс Бэкон, Эрроусмит, Хайет являются представителями этой точки зрения. Я выражаю свое несогласие, аргументируя это личностью автора, названием произведения, отсутствием точки отсчета в романе, постоянным сравнением с мимом, предполагающим, что «Сатирикон» – это фарс; навязчивым вниманием к литературным воспоминаниям и циничное видение человеческого поведения. Тезис миссис Цейтлин требует более уважительного приветствия, но я не верю, что структура романа так бесформенна, как кажется, или что разнообразие литературных тонов отражает анархический взгляд на жизнь. Я предпочитаю рассматривать это как виртуозность, от которой автор (и читатель) получает удовольствие.

Я заканчиваю домыслами. Часто предполагают, что пьесы Сенеки не могли быть разыграны, но могли быть публично прочитаны как придворное развлечение. В равной степени предлагалось, чтобы Петроний написал свой «Сатирикон», чтобы развлечься в придворном кругу, хотя четкие намеки на одежду и привычки Нерона должны заставить нас задуматься, прежде чем предположить, что сам император в этом участвовал. Вспоминая, что Петроний стал преемником Сенеки в качестве культурного мэтра двора, возникает соблазн спросить, был ли «Сатирикон», этот столь забавный фарс, преднамеренным преемником достойных стоических пьес Сенеки? Помимо того, что это придает дополнительный смысл пародиям в стиле Сенеки в «Halosis Troiae» и сентенциональным высказываниям в «Моральных посланиях» Сенеки, это сопоставление легкомысленного с достойным развлечением кажется очень характерным для нашего элегантного арбитра.