Вторая глава книги Гильберта Чинарда — «Джефферсон и Идеологи» (1925).

Все главы этой книги можно найти здесь.

См. также фундаментальное исследование Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).

К тому времени, как Дестют де Траси вступил в переписку с Джефферсоном, ему было около пятидесяти лет. Он принадлежал к шотландскому роду, прибывшему во Францию при Карле VII. От предка, поместившего на двери своего поместья девиз «Добро, добром приобретённое», и до отца нашего философа, скончавшегося в 1761 году от раны, полученной в Миндене, где он командовал королевской жандармерией, семья де Траси дала Франции множество солдат. Ребёнок, которому едва исполнилось семь лет, на смертном одре отца поклялся продолжить семейную традицию, и, хотя с юности его влекла философия, он ни на секунду не помышлял о том, чтобы отказаться от военной карьеры. К моменту Американской революции он был полковником Пентьеврского полка. Он восхищался достижениями Лафайета, как и все люди его круга, хотя и не был склонен подражать ему. Продолжая вращаться в философских кругах, он предавался сладости жизни и накануне Французской революции вёл образ жизни либерального и независимого вельможи. В 1789 году он был направлен в Генеральные штаты депутатом от дворянства Ниверне с записной книжкой, содержащей довольно передовые идеи. Он принадлежал к тем, кто осудил эмиграцию. Он не одобрял ассигнации, но после роспуска Ассамблеи счёл, что поступит лучше всего, если вернётся на своё место в армии. Он был полковником 76-го полка в армии под командованием Лафайета, и добился у своего начальника законного отпуска в тот момент, когда последний пересёк границу. Затем он вернулся в Отёй, где отошёл от дел вместе с матерью, женой и тремя детьми, подружился с Кондорсе, Кабанисом, мадам Гельвеций и Дону, позаботился об образовании детей и вернулся к к учёным занятиям.

«В силу обстоятельств, – говорил он, – склоняясь к уединенной и созерцательной жизни, я начал учиться не столько для того, чтобы расширить свои познания, сколько для того, чтобы познать их истоки и основы. Это было предметом любопытства всей моей жизни. Мне всегда казалось, что я живу в каком-то тумане, который меня тяготил, и даже самая крайняя рассеянность никогда не могла совсем отвлечь меня от желания узнать, что же такое всё то, что нас окружает, как мы это познаём и в чём можем быть уверены» [1] .

Во время Террора комитет общественного надзора департамента Алье постановил арестовать Дестюта де Траси и обвинил его в нерадении к гражданскому долгу. Он временно бежал, заплатив контрибуцию в сто тысяч ливров; однако вскоре был арестован и доставлен в тюрьму Аббей. Через несколько дней его перевели в монастырь Кармелитов, и он продолжал там свою учёную жизнь, окончательно формулируя свою философию 5 термидора, в то самое время, когда зачитывали списки осуждённых на смертную казнь. Суд над ним должен был состояться 9 термидора, но его спасло падение Робеспьера. Тем не менее он вышел из тюрьмы только в октябре 1794 года. Он немедленно вернулся в Отёй к своей семье и друзьям. Из тюрьмы он вышел ещё более философом, чем прежде, без злобы и без горечи, словно не сохранив никаких дурных воспоминаний ни о своём заточении, ни об опасностях, которые ему угрожали, ни о разорении, которое его постигло.

Менее чем через год после освобождения Кабанис предложил избрать его членом секции анализа ощущений Национального института, и он с жаром принялся трудиться «ради прогресса всех человеческих знаний». С этого времени он начинает публиковать многочисленные мемуары на самые разные темы, но все они, тем не менее, были внутреннее связанны между собой. Уже в 1796 году, если он ещё и не нашёл искомого решения, то, по крайней мере, был в состоянии с точностью сформулировать исходные данные для задачи.

«Мы существуем, — говорил он в мемуаре, прочитанном в апреле, — лишь посредством идей, которые мы имеем о вещах; поэтому в основании всякой науки мы должны поставить анализ того, каким образом мы образуем наши идеи; этот анализ необходим для того, чтобы методически рассматривать науки нравственные и политические, грамматику, логику, науку воспитания, мораль и политику и чтобы установить их на прочном фундаменте. Всё это сводится к решению этой огромной задачи: если известны способности определённого рода живых существ, найти все средства к счастью, на которые эти существа способны».

Уже в это время ясно видно, что Дестют де Траси принадлежит к небольшой группе философов, которые, продолжая традицию XVIII века, в то же время образуют легко различимый переход к духу современной науки. XVIII век предавался подлинному разгулу систем; он нагромоздил в объёмистых сочинениях, зачастую беспорядочных и бессистемных, самые противоречивые факты и отдавался самым смелым обобщениям. Прекрасный карточный домик философских построений рухнул в первые же дни Революции, и теперь следовало вновь начинать возведение здания человеческого знания с самого основания.

Это та же тенденция, которую мы уже отметили у Вольнея — как в его «Уроках истории», так и в «Обзоре климата и почвы Соединённых Штатов». Именно этот мотив побуждает Кабаниса изучать, как врач и физиолог, взаимосвязь физического и морального, которую Дидро лишь наметил в туманных опытах, полных блестящих, но беспорядочных озарений гения. Той же цели стремится и Дестют де Траси. Прежде чем заняться исследованием различных наук, которые являются лишь проявлениями деятельности человеческого разума, необходимо с точностью определить, что такое человеческий разум и как он функционирует.

В конце IV года Республики и в начале V года он читает два мемуара об анализе мышления и требует, чтобы наука, возникающая из этого анализа, называлась идеологией или наукой об идеях, чтобы отличать её от старой метафизики. Чтобы целиком посвятить себя поставленной задаче, Дестют де Траси в первые месяцы 1798 года отклоняет предложение Бонапарта «вновь взять в руки шпагу и сопровождать его в Египет». В следующем году он был призван в Совет народного просвещения с поручением ускорить рассмотрение записок по общей грамматике и законодательству. Он предложил шесть циркуляров, которые были одобрены министром. В феврале 1800 года он представил доклад, в котором изложил точное состояние народного просвещения и возможные пути его улучшения. Совет народного просвещения был упразднён в 1800 году Бонапартом, но Траси, чтобы продолжить своё дело, предложил Центральным школам свои «Элементы идеологии» и «Наблюдения о нынешней системе народного просвещения». 10 термидора IX года «Декада» объявила о выходе первой части «Проекта элементов идеологии». В этот момент в жизни Дестюта де Траси произошло событие, которое должно было приблизить его к Лафайету и, через него, к Джефферсону.

11 плювиоза 1802 года Лафайет писал Джефферсону в следующих выражениях: «Мой сын вернулся в свой полк в Италии. Я ожидаю его весной, и, вероятно, он женится на весьма любезной дочери сенатора Траси, которого вы знали как патриотического депутата Учредительного собрания» [2]. Брак Джорджа Вашингтона Лафайета с дочерью Траси состоялся раньше, чем ожидала семья, поскольку Лафайет написал в том же году, 10 брюмера 1802 года, чтобы известить о счастливом событии: «Моя семья увеличилась, как я своевременно вам сообщил, благодаря счастливому приобретению любезной невестки, отец которой, Траси, и наш общий друг Кабанис взяли на себя смелость преподнести вам экземпляры своих последних трудов».

[В скане монографии очень поврежденный текст, но там автор просто сообщает, какие работы Кабаниса и Траси были отправлены Джефферсону, а дальше я восстановил часть одного из писем, взяв текст из других источников].

… вам и Философскому обществу — два экземпляра сочинения, которое, несмотря на нынешний поворот общественного духа, привлекло во Франции большое внимание и, я уверен, покажется вам произведением весьма выдающимся. Другой мой друг, граф Траси, мой коллега по Учредительному собранию, тесть моего сына, ныне сенатор, как и Кабанис, и придерживающийся тех же политических взглядов что и я, выразил желание, чтобы я преподнёс в дар вам и Философскому обществу одну из его книг, которая сопровождает это письмо. Он также просит позволения предложить вам два экземпляра его «Наблюдений относительно народного просвещения». Я счастлив, что они оба избрали меня, чтобы через посредство американского министра в Париже преподнести вам, мой дорогой сэр, и Философскому обществу, членом которого имеет честь быть граф Кабанис, этот знак их уважения. С самыми сердечными чувствами ваш,

Лафайет

[повреждения заканчиваются]

Первый экземпляр «Элементов идеологии» так и не дошёл до Джефферсона. Тогда, накануне публикации второго издания своего труда, Дестют де Траси отправил президенту Соединённых Штатов новый экземпляр «Элементов идеологии», к которому присоединил вторую часть своей работы — о грамматике, изданную у Курсье в 1803 году. Мы не обнаружили более раннего письма, и, по-видимому, это действительно первое письмо, которое Дестют де Траси написал Джефферсону.

В Отёе, близ Парижа, 1 вантоза XII года Республики (21 февраля 1804 г.).

Господин,

Генерал Лафайет уведомляет меня, что он соизволил передать Вам от моего имени в дар сочинение, посвящённое формированию наших идей, однако оно до Вас не дошло. Сожалею, что второе издание, которое готовится, ещё не опубликовано, ибо оно будет содержать несколько важных дополнений. Тем временем имею честь снова послать Вам первое издание; и прилагаю к нему вторую часть, опубликованную мною позднее, и которая посвящена выражению наших идей. Третья часть, над которой я работаю, будет посвящена их дедукции и завершит эту тему.

Я придаю большое значение тому, чтобы этот труд стал известен Вам. Не смею надеяться, что он заслужит то одобрение, к которому я больше всего стремлюсь в мире; но люблю себя тешить надеждой, что государственный деятель и просвещённый философ, который приносит счастье великому народу и вносит столь значительный вклад в прогресс всего человечества, взглянет со снисходительностью и благожелательностью на некоторые исследования, имеющие целью обеспечить поступательное движение человеческого духа и, наконец, дать неоспоримую основу всем его знаниям. Имею честь приветствовать вас с уважением и восхищением.

Дестют де Траси (получено 30 апреля)

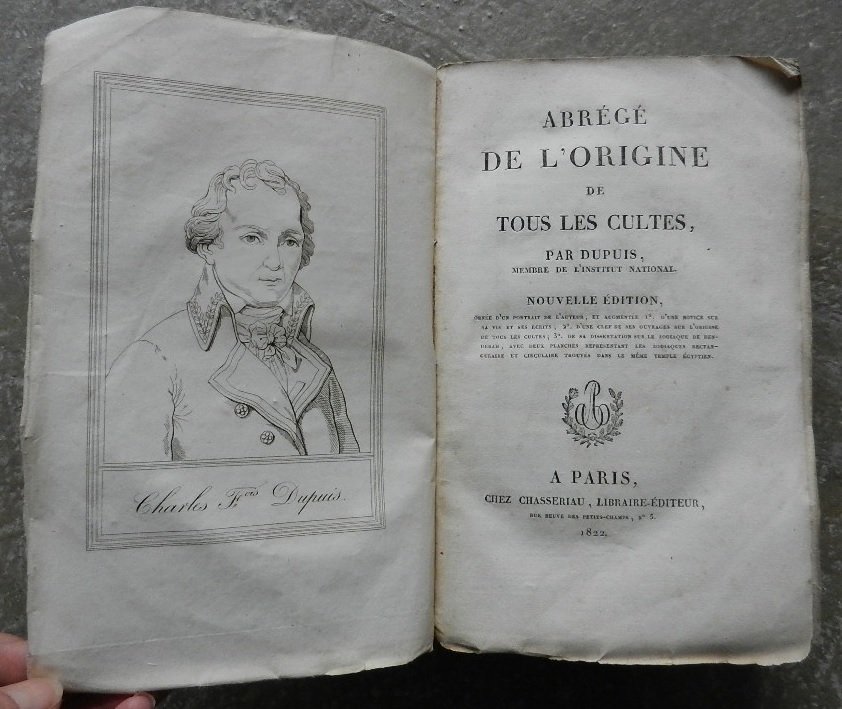

К этому письму Траси приложил ещё один труд, изданный анонимно и, по-видимому, ускользнувший от внимания его биографов. Единственные упоминания о нём, какие мне известны, я нашёл в переписке Джефферсона: он приписывает его Дестюту де Траси, но в то же время указывает, что сам автор никогда не признавал своё авторство. Речь шла об «Анализе» объёмного труда Дюпюи, опубликованного в 1794 году под заглавием «Происхождение всех культов, или всеобщая религия», в трёх томах in-4 с атласом и в двенадцати томах in-12 [3]. Этот труд, равно как и его автор, ныне забыт, и пожалуй, даже несколько несправедливо. Педантичный учёный, каким был Дюпюи, близкий друг Гольбаха, профессор латинского красноречия в Коллеж де Франс, совершил большую ошибку, опубликовав свой труд сразу после «Руин» Вольнея, где некоторые из его излюбленных теорий уже были изложены в более сжатой, более ясной и менее перегруженной сомнительной учёностью форме. Вероятно, он и сам понял необходимость сделать своё сочинение более доступным для широкой публики, и в 1798 году издал «Сокращение», где многочисленные факты были нагромождены без особого порядка, и тем самым утратили значительную часть своей доказательной силы.

Его труд относится к целой серии известных в XVIII веке работ, все из которых имели целью предпринять псевдонаучное опровержение христианской религии. Но, преследуя задачу религиозной полемики, Дюпюи, к счастью, сделал и нечто иное: он мог бы считаться, если не основателем, то по крайней мере одним из предшественников изучения истории религий и сравнительной мифологии. Дюпюи, обладавший огромной и беспорядочной эрудицией, которая, однако, для своего времени была весьма передовой, предпринял попытку — сравнивая мифы древних религий и догматы христианства — установить между ними столь тесное сходство, чтобы их родство стало очевидным. Видя в самих стихиях, которые первоначально почитались как божества, источник всех культов, толкуя принципы добра и зла как символы, обозначающие день и ночь, объясняя древнюю астрономию при помощи произведений вроде Аргонавтики, Дюпюи пришёл к выводу, что миф о земном рае есть лишь аллегория, заимствованная из книг Зороастра. Он показывал в «искупителе зла» солнце Пасхи, почитаемое христианами под другим именем; тайны смерти и воскресения Христа были для него лишь изменёнными формами смерти и воскресения Осириса, Вакха, Адониса, Митры — символов торжественного возвращения солнца и пробуждения природы после долгой зимы. Дюпюи, следуя за Вольнеем, который, несомненно, знал его труды ещё до их публикации, доходил до утверждения, что Христос не более реален, чем Геракл и его двенадцать подвигов, и что христианская религия есть лишь часть всеобщей религии, которая сама по себе есть не что иное, как культ солнца и природы, главным деятелем которой оно является.

Здесь мы находим зародыш многих теорий, с которыми нас впоследствии познакомили труды мифологов, таких как Отфрид Мюллер, а затем Макс Мюллер. Уже хотя бы в этом отношении труды этого бедного профессора, появившегося слишком рано и сочетавшего, надо признать, обширные познания с полным отсутствием метода и с неукротимым воображением, заслуживали бы того, чтобы их вспомнили. Как бы забыты они ни были сегодня, они, однако, не остались незамеченными для людей своего времени. Против Дюпюи почти в той же мере, что и против Вольнея, обрушилось возмущение доктора Пристли в его сочинении «Наблюдениях о росте неверия» [4]. Вольней вызвал скандал, и Дюпюи разделил с ним его дурную славу врага христианской религии. Однако весьма сомнительно, чтобы его книги к тому времени проникли в Соединённые Штаты, и чтобы он был известен там иначе, как по нападкам, которым подвергался.

После подписания Конкордата сенатору едва ли было возможно поддерживать еретические теории Дюпюи. Следовательно, именно осторожностью следует объяснить сдержанность Дестюта де Траси. Тем не менее он знал, какое значение придавал Джефферсон «Руинам» Вольнея; даже если предположить, что последний не открыл своему другу, какую именно роль Джефферсон сыграл в американском переводе, он, по крайней мере, должен был дать понять в своём окружении, что Джефферсон интересовался этой публикацией [5]. Поэтому было вполне естественно предполагать, что Президент Соединённых Штатов получит некоторое удовольствие, встретив вновь изложенными, в более систематической и ясной форме, некоторые идеи, с которыми он уже был знаком. Однако это было весьма наивным представлением о том, что значит быть Президентом Соединённых Штатов, — полагать, будто он располагает достаточным досугом, чтобы посвящать себя чтению философских трудов. Философ снова сделался человеком действия, и он ответит Дестюту де Траси лишь простым уведомлением о получении книги. В 1797 году, в часы досуга, которые он выкроил себе во время добровольного уединения в Монтичелло, он ещё мог найти удовольствие в переводе произведения вроде «Руин»; но в 1804 году невозможно было требовать от него возвращения к этому предмету, а тем более следования за Дестютом де Траси в его демонстрациях и в цепочках силлогизмов, нагромождённых им в первых двух томах своей работы. Поскольку Джефферсон, оставаясь очень вежливым в обращении с корреспондентами, никогда не любил адресовать им пустых любезностей, он предпочёл прямо признаться, что у него нет времени читать присланные ему работы. Можно предположить, не нанося ему этим обиды, что, хотя он и ценил оказанную ему честь, ни название, ни предмет «Элементов идеологии» не привлекали его особо. Мы увидим далее, что это предположение вовсе не голословно и что весьма сомнительно, чтобы он когда-либо прочитал полностью труды своего корреспондента.

Однако он не забыл об этом. В то время он был президентом знаменитого Американского философского общества, членами-корреспондентами которого уже были Вольней, Кабанис и несколько других выдающихся французов. Несомненно, именно по его ходатайству Дестют де Траси был принят в качестве ассоциированного члена общества, которому Франклин придал столь блистательное значение. Регистры общества сообщают нам, что Траси был избран 17 января 1806 года. Через месяц после этого Джефферсон писал автору «Элементов идеологии», чтобы поздравить его с избранием и поблагодарить за присланные книги [6].

Вашингтон, 14 февраля 1806 [7].

Сэр,

Я должен поблагодарить вас за столь приятный подарок — первые две части вашего труда по Идеологии, а также «Анализ Дюпюи». Оба они посвящены предметам весьма интересным. Моё нынешнее положение не позволяет мне читать что-либо, кроме текущих газет, но я храню эти книги среди тех вещей, которые должны усладить моё уединение, к которому ежедневно всё настойчивее влекут меня возраст и любовь к наукам. Ценность этих трудов уже засвидетельствована суждением тех, чьё одобрение является наиболее лестным. Суждение же моих коллег из Американского философского общества выразилось для вас избранием в члены их учреждения. Разделяя этот знак их уважения и признательности, прошу вас принять уверения в моих искренних чувствах, а также выражение моего высокого уважения и почтения.

Несколько лет должно было пройти, прежде чем Дестют де Траси вновь обратился к Джефферсону. Письмо Президента, каким бы любезным оно ни было, ясно показывало, что у него не было ни времени, ни желания предаваться философским размышлениям, пока он занимает высший государственный пост. Политические разногласия между двумя государствами стали крайне серьёзными, и во многом были вызваны континентальной блокадой. Джефферсон, как и в 1798 году, был снова вынужден соблюдать величайшую сдержанность в своей переписке с французскими корреспондентами.

Тем не менее он не прервал её полностью, как показывают письма, которыми он продолжал обмениваться с Лафайетом и Дюпоном де Немуром, и через них Дестют де Траси мог оставаться в курсе настроений Джефферсона. Однако вскоре Джефферсону предстояло покинуть президентский пост, после того как он стал свидетелем укрепления демократии, длившимся восемь лет. В 1809 году он отошёл от политической жизни, чтобы посвятить оставшиеся годы сельскому хозяйству и философии в своём уединении в Монтичелло.

Уже несколько лет как Дестют де Траси работал над сочинением, которое он имел мало надежды опубликовать во Франции. В письме, написанном в 1807 году к Мэну де Бирану, Кабанис сообщает нам, что Траси занимался «комментариями к одному из наших величайших писателей, которого справедливо считают человеком гения, но который в произведении, считающемся его шедевром, возможно, высказал столько же опасных ошибок, сколько и важных истин. Это будет очень красивое и хорошее сочинение» [8]. Как бы тайной ни была эта работа, у Траси было несколько доверенных лиц: одним из них был Кабанис, и через Кабаниса был поставлен в известность Мэн де Биран; что же касается Лафайета, то он, должно быть, был одним из первых, кому его друг сообщил о своём замысле. В тот момент, когда сочинение было только что закончено, в Париже находился бывший секретарь Джефферсона, которого тот любил нежно называть своим учеником, Коулз. Случай представился подходящим, чтобы передать бывшему президенту Соединённых Штатов произведение, которое не могло не вызвать его интереса, ибо оно представляло собой не только взгляды Дестюта де Траси, но и всей школы политической философии, к которой Джефферсон неизменно проявлял симпатию. И снова именно Лафайет взял на себя посредничество. Он попросил Коулза доставить одновременно письмо Дестюта де Траси и рукопись: «Я несколько месяцев назад отправил вам рукопись замечаний о Монтескьё с письмом моего друга Траси и с его просьбой; она была передана через мистера Коулза. Вашего ответа мы не получили» [9]. Этой книгой был «Комментарий на Монтескьё», рукопись которого сопровождалась следующим письмом.

В Отёе, 12 июня 1809 года (Получено 28 сентября).

Господин,

Меня охватывает самая робкая тревога при мысли о том, что труд, посвящённый важнейшим вопросам человеческого счастья, будет представлен взору человека во вселенной, которого я больше всего уважаю и чьего одобрения я жажду более всего. Однако я испытываю живую радость при мысли, что, сделав свою страну счастливой, дав ей величайший и полезнейший пример, о котором упоминает история, заполнив этим примером, насколько это возможно, опасный пробел в её конституции, у вас есть свободное время, чтобы заняться размышлениями, и что вы, возможно, соизволите рассмотреть идеи, которые я вам представляю.

Если мне выпадет счастье, что они вам понравятся, я вверяю вам и книгу, и автора. Я был бы восхищён, если бы им оказали честь перенести эти идеи на ваш родной язык, и если бы они могли быть опубликованы под вашими покровительством и именем. Но для меня крайне важно, чтобы никогда не узнали, или, по крайней мере, чтобы только после моей смерти узнали, что это сочинение принадлежит мне. Если даже имя Кондорсе может вызвать подозрения, то, пожалуй, было бы уместно его скрыть. Распоряжайтесь, умоляю вас, всем как вам будет угодно, исправляйте и улучшайте, если вы захотите принять на себя этот труд.

Я остаюсь с чувствами самой живой признательности и глубочайшего уважения, которое должны вам все друзья человечества во всех странах,

Ваш самый покорный и самый послушный слуга,

Дестют де Траси.

P. S. С тех пор, как я имел честь написать вам, я потерял моего превосходного и знаменитого друга, господина Кабаниса, который был исполнен к Вам нежнейшего почтения [10]. Его смерть окончательно отравила остаток моей жизни. Более мягким утешением для меня являются чувства, которыми меня одаряет великодушный друг, доставивший мне счастье засвидетельствовать вам своё почтение. Он сам глубоко несчастен, и я с большим страданием разделяю его скорби. Позвольте мне преподнести вам речь, которую я произнёс в Институте, когда мне выпало несчастье занять там место моего друга, а также несколько его стихов [11], которые были прочитаны на том заседании, и присоединить к ним почтение его достойной вдовы, которая является верной хранительницей всех его чувств, и поручает меня быть её посредником перед вами.

Написанный около 1807 года, впервые напечатанный в США на английском языке в 1811 году и переизданный лишь однажды во Франции в 1817 году, этот труд — самый несправедливо забытый из всех трудов Дестюта де Траси. «Величайшая похвала, которую можно ему воздать, — заявляет Пикаве, — заключается в том, что, если бы автор обладал менее примитивной и лучше сформированной идеологией, более достоверно документированной историей, работа не уступала бы по глубине, а возможно, даже превзошла бы по ясности и точности прекрасные книги, в которых Спенсер изложил свои «Основания социологии» и защищал личность от государства» [12].

То, чего Пикаве не сказал, и что, однако, бросается в глаза каждому, кто хоть немного знаком с Джефферсоном, это то, что, если отвлечься от некоторых подробностей, Дестют де Траси излагал с величайшей ясностью и доказывал строгим рассуждением те самые принципы, которые составляют основание «джефферсоновской демократии». Во многих местах сходство таково, что Джефферсон мог бы написать целые страницы «Комментария», не изменив в них ни единого слова, и невозможно не подумать, что здесь имеется нечто большее, чем простое совпадение. Траси может утверждать в своём предисловии, что он хочет, вне всякого опыта и лишь посредством дедуктивного рассуждения, идя, согласно принципу Кондильяка, от известного к неизвестному, определить принципы и форму наилучшего правительства, какое только можно себе представить; но, тем не менее, истинно и то, что каждая глава у него начинается с утверждения принципа, основанного на «мнениях наиболее разумных, наиболее общепринятых». В большинстве случаев эти мнения удивительным образом совпадают с воззрениями самого Джефферсона. Кроме того, совершенно очевидно, что, подобно многим своим соотечественникам, Дестют де Траси был весьма хорошо осведомлён о делах Америки. В кружке идеологов с тревожным ожиданием и благоговейным вниманием читали письма, которые Джефферсон не переставал передавать дипломатическим путём или через доверенных посланцев Лафайету и Дюпону де Немуру. Таким образом поддерживалось глубокое и утешительное убеждение, что в либеральных теориях, от которых они так и не отказались, было нечто большее, чем пустая мечта. Говоря словами Гара, которые мы цитировали выше: «авторитет такого примера отсутствовал в самых возвышенных теориях, и он был благословен среди них», тот, кто делал принципы демократии основой мудрости и процветания великого народа [13].

Подробное изучение взаимосвязи идей американского государственного деятеля и французского философа увело бы нас слишком далеко в сторону. Да и само такое исследование было бы преждевременным при нынешнем состоянии наших знаний об источниках идей Джефферсона. Ни он, ни Дестют де Траси не являются совершенно оригинальными. Да и ни один из них, впрочем, не стремился к этому. Их представление о гражданском и политическом обществе покоится на ряде принципов, которые были в общем признаны их современниками; из тех же самых принципов они сделали одни и те же выводы. В этом нет ничего удивительного. Но если Джефферсон, сохраняя непоколебимую веру в принципы демократии, был вынужден вносить некоторые изменения в их применение, если для того, чтобы определить содержание джефферсоновской демократии, необходимо разыскивать по всей его переписке те места, где он излагал свои идеи, то Дестют де Траси давал ясное, систематическое, логически построенное изложение и, быть может, сам того не сознавая, составил руководство для идеального американского демократа.

Тем не менее, важно указать некоторые из поправок, которые Дестют де Траси внёс в «Дух законов», а также некоторые пункты, по которым он совпадал с Джефферсоном.

Законы общества, или позитивные законы, говорил Траси, должны соответствовать законам природы… без этого согласия несомненно, что природа их преодолеет, что их цель не будет достигнута и что общество станет несчастным. Справедливым является тот закон, который приносит благо, несправедливым — тот, который приносит зло (Комментарий к книге I). «Единственная подлинная цель учреждения правительства — это обеспечить наивысшую степень возможного счастья для массы тех, кто объединён под этим правительством», — скажет Джефферсон (Письмо к М. Ван дер Кемпу, Монтичелло, 22 марта 1812) [14].

Оба они, впрочем, понимали под законами природы законы нашей природы, а не физические законы, которые по своей сути неизменны, в то время как человеческие законы могут изменяться, подвергаться поправкам, приспосабливаться к новым обстоятельствам. Траси упрекает Монтескье в том, что тот не установил это различие, и с которым вынужден был согласиться Джефферсон, не перестававший проповедовать необходимость периодических изменений в законах и даже в конституции страны, уважая при этом её основополагающие принципы. На знаменитую классификацию правлений на три категории — республики, монархии, тирании, предложенную Монтескьё, Траси возражал: «Есть только два рода правительств: те, что основаны на всеобщих правах человека, и те, что основаны на правах особенных» (Комментарий, книга II).

«Общества могут существовать только в трёх легко узнаваемых формах», — сказал Джефферсон ещё в 1787 году:

1. Без правительства, как у индейцев;

2. Под управлением, где воля каждого имеет справедливое влияние, как это имеет место в некоторой степени в Англии, но в гораздо большей степени у нас;

3. Под управлением, основанным на силе, как это имеет место во всех других монархиях и в большинстве республик» (Джеймсу Мэдисону, Париж, 10 января 1878 г.) [15].

Только правительства, основанные на разуме, то есть на правах человека, могут желать, чтобы образование было свободным от предрассудков, глубоким и всеобщим, — утверждает Траси (Комментарий, Книга IV). Он прилагал усилия к тому, чтобы доказать: лишь демократия способна не бояться истины, и только образование может предотвратить превращение бедного класса в порочный, невежественный и жалкий, а богатого класса — в заносчивый и охваченный ложными знаниями. Лишь образование может приблизить эти два класса к той средней точке, где любовь к порядку, труду и справедливости становится чем-то естественным, утверждается и господствует благодаря своей собственной силе.

Это именно та теория, которую Джефферсон непрерывно проповедовал всю свою жизнь — от момента, когда он в 1779 году перед законодательным собранием штата Виргиния отстаивал «Закон о распространении знаний» (Diffusion of knowledge bill), и до своих последних лет, которые он посвятил учреждению Вирджинского университета. В главе VIII Траси отмечал, что демократия должна непременно обладать территорией определённой протяжённости, если она хочет сохранить свою свободу, иначе граждане могли бы собраться за несколько дней и произвести революцию. Рассеянность населения Соединённых Штатов — одна из причин устойчивости американского правительства, на что сам Джефферсон прямо указывал.

Подобно тому как Монтескьё был поражён преимуществами островного положения Англии, Траси приходит к выводу, что море является наилучшей границей, а при его отсутствии — большие реки и высокие горы. Поэтому нации имеют право стремиться к приобретению наилучших границ мирным путём, скорее покупкой, чем завоеванием. Для него вопрос о правах аннексированных таким образом народов даже не возникает — если они аннексированы демократией, которая, имея представительную форму правления, даст им большую свободу и, следовательно, счастье (оба слова для него равнозначны), чем они могли бы иметь при любом ином режиме. Именно по этой причине, указывает он, республиканская Франция могла присоединить к себе некоторые страны без особых трудностей, несмотря на сопротивление их гражданских и религиозных предрассудков. По той же причине приобретение Луизианы Соединёнными Штатами, даруя её жителям большую меру свободы и, следовательно, счастья, в конечном счёте будет для них полезным и принесёт им больше преимуществ, чем если бы они остались под властью Франции.

И снова, как мы видели на примере Вольнея, и как ещё увидим далее у Дюпона де Немура и Лафайета, мы встречаем ту же радость по поводу того, что Луизиана становится американской землёй. Приобретая французскую колонию, Соединённые Штаты скорректировали свои границы, принимали естественную границу, тем самым устраняя причины для конфликтов; более того, они превратили в граждан свободной страны людей, чьи законы до этого устанавливала метрополия, и которые, следовательно, не имели никакого отношения к той гражданской свободе, без которой человек не может быть счастлив.

Эту же точку зрения неоднократно высказывал Джефферсон во время покупки Луизианы. Для него вопрос национальности также не возникал. Он защищал во множестве обстоятельств право человека менять свою национальность/гражданство, чтобы обеспечить себе большую долю счастья. Для него это право естественное, фундаментальное и настолько неоспоримое, что оно даже не подлежит обсуждению: «Я считаю право на экспатриацию присущим каждому человеку по законам природы и таким, что его невозможно правомерно отнять у него, даже единодушной волей всех остальных людей в стране» (письмо Альберту Галлатину, 26 июня 1806 г.) [16]. Позднее он скажет: «Англичане — единственные, кто отказывает своим подданным в этом праве; но мы требуем это право не в силу хартий, дарованных королями или законодателями, а во имя Царя царей. Если Он сделал стремление к счастью законом человеческой природы, то Он оставил человеку свободу выбирать место, так же как и образ жизни, которые могут сделать его счастливым» (письмо доктору Джону Маннерсу, 12 июня 1817 г.) [17].

Поскольку, по его мнению, жители Луизианы должны иметь те же права и те же обязанности, что и все другие граждане Соединенных Штатов (письмо госсекретарю Джеймсу Мэдисону, 25 августа 1803 г.) [18], и, следовательно, их доля счастья должна была увеличиться, он даже на мгновение не задумался о том, что их следовало бы спросить.

Дестют де Траси разделил свой Комментарий на две ясно разграниченные части, и это разделение было продиктовано самими предметами, которые рассматривал Монтескьё в своих первых двенадцати книгах. Дойдя до конца этой первой части, он счёл уместным дать краткое изложение своих теорий и критических замечаний, и вновь вернуться к главному вопросу, поставленному Монтескьё в первых двенадцати книгах Духа законов и который, по его мнению, является вопросом политической свободы.

Напомним, что именно в книге XI Монтескьё сформулировал знаменитый принцип разделения властей, который, по его мнению, был необходимым условием для свободы граждан. Траси, пойдя дальше, не только одобрял деление на исполнительную, законодательную и судебную власть, но и отмечал, что это различение соответствует самой природе человека, поскольку основано на трёх операциях духа: хотеть, исполнять и судить. Но Монтескьё допустил очень большую ошибку, полагая, что этот вопрос уже решён английской системой правления, вместо того чтобы попытаться установить, при каких условиях и каким образом этот принцип может быть применён. «Харрингтон в своем «Океане» [19], — воскликнул он почти лирически в конце VI главы, — также исследовал, что является высшей точкой свободы, до которой может быть доведено государственное устройство. Но можно сказать о нём, что он искал эту свободу лишь после того, как пренебрег ею, и построил Халкедон, имея под глазами берег Византия». Для Дестюта де Траси это странная глупость. Как мог столь глубокий наблюдатель забыть, что принцип суверенитета не троичен, а един, и целиком принадлежит народу; что исполнительная власть должна быть лишь проявлением народной воли; и что эта народная воля неизбежно ограничена в государстве, допускающем наследственного короля, палату с наследственными членами и постоянную наследственную аристократию? Единственное правительство, где разделение властей действительно было осуществлено и которое вправе претендовать на эту честь, — это не английское правительство, а правительство Соединённых Штатов.

Это было самой сердцевиной книги, и можно понять, насколько эти главы должны были нравиться Джефферсону, который провёл столько лет в борьбе против пагубных аристократических доктрин, представителем которых был Гамильтон, и против англизации американской Конституции. Происхождение американской Конституции стало предметом многочисленных исследований, и по этому поводу многократно обсуждалось влияние, которое Монтескьё мог оказать на её разработку. Что некоторые теории были заимствованы непосредственно у Монтескьё, что они пришли через посредство Блэкстоуна, или же что авторы Конституции почерпнули их просто из наблюдения фактов и некоторых особенностей колониального управления, — это три различных ответа на вопрос, и каждый из них может содержать элемент истины, ибо они скорее дополняют друг друга, чем исключают. Но какими бы ни были исторические предшественники Конституции Соединённых Штатов, Джефферсон очень рано утверждал, что Основатели не следовали никакому примеру, что им принадлежит честь быть первыми и что, будучи первыми, они привели шар в движение: «Наша слава в том, что мы первые привели в движение шар свободы, и наше счастье в том, что, будучи впереди, нам не пришлось следовать чьему-либо примеру» (Тенчу Коксу, 1 июня 1795 г.) [20].

Отсюда понятно, что он был особенно привлечён суровой критикой, которую Траси направил против изложения Монтескьё, и его утверждением, что свобода, которой пользуются англичане, проистекает вовсе не из их институтов, и не из позитивных законов, а из определенных привычек; и что в действительности английская свобода не основывается на законах страны.

«Первый принцип хорошего правительства, несомненно, заключается в распределении властей на исполнительную, судебную и законодательную, — писал он почти за десять лет до того Джону Адамсу. — Большой шаг сделан вперёд, когда удалось доказать, что английская конституция, которую считают лучшей из всего, что существовало ранее, хороша лишь постольку, поскольку она приближается к этому распределению властей. Отсюда последний шаг нетрудно сделать, чтобы показать, сравнив наши конституции с английской, насколько они более совершенны, чем английская конституция» (Джону Адамсу, 28 сентября 1787) [21].

В то же самое время он писал Томасу Мэнну Рэндольфу-младшему: «Мы можем с уверенностью сказать, что наименее совершенная из американских конституций лучше, чем лучшая из когда-либо существовавших в любой стране, и они удивительно совершенны для первого опыта» (6 июля 1787) [22].

Несмотря на тот интерес, который книга Траси, несомненно, вызвала у Джефферсона, появление рукописи несколько смутило его: «Поскольку она на французском и написана от руки, я не прочёл её целиком», — скажет он год спустя после её получения, в письме, которое мы целиком приведём ниже. Однако он прочёл в ней наиболее важные места, начал перевод тех частей, которые его более всего интересовали, и занялся поиском типографа, который согласился бы взяться за издание.

Он обратился к Уильяму Дуэйну, который через свою газету Aurora, выходившей в Филадельфии, поддерживал Джефферсона, помогал ему, а иногда довольно неуклюже компрометировал его в борьбе, которую он вёл во время своего президентства. И 12 августа 1810 года он послал ему следующее письмо, приложив к нему перевод Комментария на XI книгу Монтескьё.

Монтичелло, 12 августа 1810 г. [23].

Сэр, я получил ваше письмо от 16 июля вместе с сообщением, которое оно содержало. Прошу вас принять мою благодарность — и особенно за те любезные чувства, которые вы выражаете в мой адрес. Эти свидетельства одобрения и дружеской памяти — высшая награда, какую я могу получить от кого бы то ни было, а особенно от тех, в чьих принципах и рвении к общественному благу я уверен. Доверие, которое к вам питают, достаточно подтверждается назначением в армии, на которое вы намекаете, ибо оно было сделано не на основании рекомендаций, а на основании знания, которое мы имели о ваших принципах и способностях. Сохраняя в душе дорогое воспоминание о моих друзьях, я изгнал из мыслей все политические вражды, которые могли бы нарушить тот покой и то счастье, что я черпаю из моих нынешних занятий. Я полагаю, что одним из самых счастливых моментов моего правления было то, что на протяжении восьми лет срока оно велось его участниками с сердечностью и согласием, которые ни разу не были нарушены ни в деле важном, ни в деле малозначительном. Я расстался со своими собратьями с чувствами искренней привязанности и дружбы, столь глубоко укоренившимися в ходе продолжительных, тесных отношений, что лишь свидетельство собственных чувств могло бы их поколебать. Желая в своей уединённой жизни наслаждаться непрерывным покоем, я нахожу в знании моего преемника и моих прежних сотрудников, в моей полной уверенности в их мудрости и честности — надёжное основание для спокойного сна, пока такие люди стоят у руля; и какими бы трудностями и опасностями мы ни встретились на пути, они сделают всё возможное, чтобы их избежать или преодолеть. Я укутываюсь в эту уверенность и надеюсь пребывать в ней до моего последнего сна. Если же возникнут затруднения, которых они не смогут избежать, то, если мы будем следовать за ними, образуя фалангу, мы преодолеем их без ущерба. Уже давно я намеревался написать вам, как человеку, участвующему в обществе по изданию полезных книг.

У меня на примете новое начинание для хорошего издателя. В моём распоряжении находится рукопись на французском языке, доверенная мне другом, одно лишь имя которого сделало бы этот труд знаменитым, если бы было позволено его упомянуть. Но непреодолимые соображения не позволяют мне этого сделать. Это — Комментарий и обзор «Духа законов» Монтескьё. История этого великого труда хорошо известна. Монтескьё был большим читателем и имел привычку делать выписки из всего, что он читал. Наконец, он решил взяться за работу, в которой мог бы представить всю свою книгу банальностей в упорядоченной форме. Он избрал предмет своего Духа законов и написал сочинение. Он обратился за советом к своему другу Гельвецию относительно публикации, и Гельвеций настойчиво отговаривал его от этого дела. Однако он всё же опубликовал книгу, и мир не подтвердил мнение Гельвеция. Тем не менее, всякий мыслящий читатель признавал этот труд книгой парадоксов; в ней, конечно, много истины и здравых принципов, но также полно противоречий, апокрифических фактов и ложных ссылок. В том труде, о котором я говорю, эти ошибки исправлены, посредством комментариев и критики; не путём разбора отдельных слов и выражений, а путём последовательного рассмотрения каждой книги, с исследованием области, которую она охватывает, и с подтверждением или опровержением её положений. Опровержение занимает в нём значительное место, равно как и замена ложного принципа истинным; и истинный принцип — это принцип республиканизма. Я не возьмусь утверждать, что все мысли книги найдут одобрение, так как, будучи написанной на французском и в рукописи, я её не прочёл целиком; но я прочёл достаточно, чтобы удостовериться в точности, с которой автор рассматривал предмет, и, судя по прочитанному, могу с уверенностью заключить, что в общем мы найдём, что труд заслуживает высокой оценки и повсюду защищает превосходство представительного правления, показывая, что его основы покоятся на разуме, праве и общем благе. Именно этого я и ожидал найти, исходя из других сочинений автора, где проявляется редкая точность. Чтобы дать вам представление о том, как велась работа, я перевёл и прилагаю его комментарий к одиннадцатой книге Монтескьё, которая содержит деление всего сочинения. Я хотел бы добавить также обзор, который он делает в конце первых двенадцати книг, ибо тогда у вас было бы более полное понятие об исключительных достоинствах труда. Но он слишком длинен, чтобы переписать его полностью. Тем не менее я добавляю несколько выдержек из обзоров некоторых книг как примеры замысла и принципов автора. Напечатанное по-французски, это сочинение заняло бы около 180 страниц in-8°, или 23 листа. Если кто-либо пожелает перевести его и издать за свой счёт, я отправлю рукопись по почте, и можно будет взять авторское право, как на оригинальный труд. И действительно, следует считать его оригинальным произведением. Я очень хотел бы, чтобы он был хорошо переведён кем-либо, кто обладает не только стилем, но и необходимыми качествами для достойного изложения столь глубоких идей. Я даже взял бы на себя пересмотр перевода, если это окажется нужно. Оригинальная рукопись должна быть возвращена мне, и я хотел бы, чтобы работа была завершена без лишней задержки. Заканчиваю это длинное письмо, уверяя вас в моём глубоком уважении и почтении, Т. ДЖЕФФЕРСОН.

Дуэйн принял предложение Джефферсона, и месяц спустя последний написал ему, чтобы выслать рукопись. Мы приводим здесь лишь те места его письма, которые касаются труда Дестюта де Траси. В них ясно видно политическую цель, которую преследовал Джефферсон, стараясь познакомить Соединённые Штаты с произведением, способным поставить Монтескьё на его подлинное место. Восторг автора Духа законов перед английской монархией продолжал представлять известную опасность для Соединённых Штатов. Если Джефферсон и одержал победу над теми, кого он называл монархистами или аристократами, он не забыл, что Гамильтон и его партия не раз ссылались на авторитет Монтескьё, пытаясь провести свои идеи. Наступательного возвращения врага в ту пору уже едва ли можно было опасаться, но престиж Монтескьё оставался в Америке ещё настолько значительным, что возникала необходимость подвергнуть его воззрения пересмотру. Одновременно он предлагал внести изменение в первоначальное название, которое должно было быть «Комментарий к «Духу законов» Монтескье», и просил Дуэйна дополнить его словами «и Обзор», что и было сделано, когда том вышел в свет.

Монтичелло, 16 сентября 1810.

Полковнику Уильяму Дуэйну.

… Французский труд будет сопровождать это письмо. С тех пор, как я вам писал, я прочёл его целиком и могу вас уверить, что это самое ценное политическое произведение нынешней эпохи. В частностях мы можем не соглашаться с ним или между собою; но большая часть работы в высшей степени основательна. Название должно быть A Commentary on Montesquieu’s Spirit of Laws; можно было бы вставить также и слова and Review. Следовало бы прибавить письмо Гельвеция о том же сочинении, если его удастся достать. Оно было напечатано в одном из последних изданий сочинений Гельвеция, выпущенном аббатом де ла Рошем. Вероятно, это издание можно будет найти. Я никогда не слышал о лекциях Уильямса о Монтескьё, но я всегда рад узнать о всём, что может вернуть этого автора на его истинный уровень, ибо его пристрастие к монархии, и в особенности к английской монархии, принесло вред повсюду, и даже у нас в некоторой мере… [24].

Вы говорите в своём письме, что вышлете мне корректурные листы комментария к Монтескьё для исправлений. Мне нужно просмотреть только перевод. Я чувствую себя обязанным перед автором за правильное изложение его идей. Листы перевода могут быть высланы мне по почте по мере того, как они будут готовы; я немедленно возвращу их обратно, и они будут сопровождаться оригиналом.

Если верить письму, которое Дуэйн написал Джефферсону 29 октября, перевод и печать «Комментария» не обошлись без затруднений. Он сам признавал, что он был сухим и холодным, а обилие «почему», «зачем» и «более того» делало его довольно неловким. К тому же рабочие Дуэйна объявили забастовку, и выражение, употреблённое издателем, не даёт ясно понять, хотели ли они повышения платы или просто требовали выплаты задолженности по жалованию («they struck for wages», — пишет он). Вследствие этого печать пришлось поручить мальчишкам, которых Дуэйн кое-как и в спешке обучал самым азам ремесла [25]. 25 октября Джефферсон, однако, уже закончил исправление первой партии листов и отправлял её обратно печатнику, не щадя при этом критики в адрес незадачливого переводчика. Он обещал вместе с тем переслать Дуэйну «письмо от автора к читателю», которое могло бы послужить предисловием. Так как у него не было под рукой рукописи Траси, он смог сделать лишь немногочисленные поправки. Но для одной главы он имел возможность сравнить собственный перевод с переводом, выполненным переводчиком, выбранным Дуэйном, и добавил множество примечаний и исправлений. Мы можем таким образом точно определить долю участия Джефферсона в американском издании «Комментария»; она, как видно, была весьма значительной.

Монтичелло, 25 октября 1810 года.

Дорогой господин,

Я возвращаю вам листы перевода. Вы найдёте там несколько слов, подчеркнутых карандашом; это главным образом исправления ошибок переписчика. В одном месте есть нечто большее. Так как у меня сохранилась копия той части, которую я сам перевёл и которую я вам отправил в моём первом письме, я смог сравнить её с соответствующей частью, которую теперь возвращаю вам. В некоторых местах я заметил изменения в построении фраз и т. п., которые, хотя и передают эквивалентный смысл, всё же не являются той формой выражения, какую избрал автор. Зная точность его мысли и то внимание, с которым он подбирал слова для её выражения, я боюсь, что он предпочёл бы, чтобы мы сохраняли именно ту форму его выражений, насколько это позволяет дух обоих языков. Я поэтому внёс исправления, исходя из этого общего принципа. Я предоставлю вам, когда настанет время, краткое послание автора к читателю для помещения в начале книги.

Приветствую вас с уважением и дружеским чувством.

Т. Джефферсон

Лишь в начале января следующего года Джефферсон смог переслать Дуэйну последние листы перевода. Он написал ему 18-го числа, чтобы сообщить, насколько мало он был этим удовлетворён, и резко указать на ошибки, которые отметил, не подозревая, что эти последние страницы были переведены самим Дуэйном, как тот впоследствии признался в письме, которое мы приведём ниже.

К этому письму Джефферсон приложил посвятительное послание автора читателю. Оно имело целью ввести в заблуждение тех, кто пытался бы установить личность автора «Комментария» [26]. Первоначальный замысел Джефферсона состоял в том, чтобы издать труд не как перевод, а как оригинальную публикацию на английском языке. Вскоре, однако, он понял, что невозможно устранить множество неловких оборотов и запутанных выражений, и что английская публика, вероятно, этого не пропустит. Именно тогда ему пришла в голову довольно любопытная литературная хитрость. Он увидел в этом возможность создать своего рода пародию на многочисленные письма французских эмигрантов в Соединённых Штатах, которые в большом числе попадали к нему. Несомненно, он также испытал злорадное удовольствие при мысли о догадках, которые неизбежно станут строить сыщики императорской полиции об этом французе по рождению и воспитанию, который, найдя приют в Америке, желал просветить своих новых сограждан относительно монархических заблуждений автора Духа законов. Так как американское издание Комментария сегодня является редкостью, мы воспроизводим полностью это апокрифическое письмо, приписанное Джефферсоном французскому эмигранту.

18 января 1811 года

Уважаемый сэр,

Я обещал вам в одном из предыдущих писем короткое предисловие, предназначенное для того, чтобы быть помещённым в начале нашей книги. Я посылаю его вам при сем. Его цель — ввести в заблуждение относительно автора, для которого это вопрос первостепенной важности. Я замечаю, что три последних пакета — около 130 или 140 страниц (два из них были вам возвращены последней почтой, а третий прибудет с этим отправлением), — носят следы гораздо более поспешного перевода, чем предыдущие. Я почти склонен предположить, что произошла замена переводчика; неполные фразы, ошибочная синтаксическая структура, отсутствие ясности и, как я подозреваю, иногда даже искажения смысла — всё это вынудит вас самим пересмотреть эти пакеты, держа под рукой оригинал, чтобы сделать их пригодными для одобрения публикой. Было бы крайне печально, если бы труд, столь замечательный своей ясностью и точностью выражений, оказался именно в этих отношениях дефектным, тем более что в дальнейшем будет невозможно обратиться к оригиналу ни для исправления, ни для разъяснения. Так как перевод теперь дошёл до 364-й страницы [27], мы можем спросить, когда начнётся печать? Прошу вас принять к сведению мою подписку на десять экземпляров, которые должны быть присланы мне в картонном переплёте, за исключением одного; остальные предназначены для друзей, живущих в странах, где книги в твёрдом переплёте запрещены.

Я приветствую вас с уважением и почтением.

Т. Джефферсон

АВТОР — СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Я француз по рождению и воспитанию. Я был одним из первых сторонников революции во Франции и продолжал её поддерживать до того дня, когда те, кому было доверено управление, явно повели её в новом направлении. Ища спасения от тирании чудовища Робеспьера, я обрёл — и доныне наслаждаюсь этим — безопасность, свободу и гостеприимство среди вас. Я признателен вам за эти блага и желаю выразить свою благодарность, оказывая услуги, которые позволяют мне оказывать мои способности и привычки. Чтение и размышление, и особенно над темами, относящимися к положению человека, были занятиями всей моей жизни. Бессмертный труд Монтескьё не мог, естественно, не дать мне поводов к серьёзным размышлениям. Я восхищался его живым воображением, его обширной начитанностью и умелым использованием им своих знаний. Но я не оставался слепым к его парадоксам, противоречиям и произвольным сопоставлениям. В его книге я искал ошибки, которые тем более важно исправить, что содержащиеся в ней истины многочисленны и оказывают сильное влияние на общественные воззрения. Именно эти воззрения изменяют принципы, согласно которым управляются государства, и именно от них столь существенно зависят счастье или несчастье человека. Немногие народы способны воспользоваться раскрытием подобных политических ошибок или изменить своё поведение в соответствии с вновь открытыми принципами. Однако именно в этом и состоит замечательное преимущество страны, в которой я пишу. Если бы её язык был мне более знаком, я бы с удовольствием использовал его в качестве первоначального средства для представления вам моих размышлений и для объяснения оснований моего искреннего уважения к принципам вашего правления. Их перевод, однако, поручается человеку, хорошо владеющему обоими языками, и, если это потребуется в будущем, оригинал впоследствии будет предоставлен тем, для кого он и был написан.

В то время Дуэйн был одним из самых занятых людей во всей Америке и, к тому же, совершенно не обладал чувством организации. В одиночку он редактировал ежедневную газету Aurora, руководил книжной лавкой и согласился взяться за эту дополнительную работу только для того, чтобы угодить Джефферсону. Довольно сбивчивое письмо, которое он написал последнему 25 января, даёт нам любопытные подробности о том, каким образом была выполнена переводческая работа над Комментарием. Он поручил труд человеку, который, несомненно, знал французский хотя бы немного, но имел мало опыта в подобной работе. И при том скудном знании французского, какое имел сам Дуэйн, он сумел понять, что перевод получился неуклюжим и неверным, и в последний момент сам переписал последние тетради наспех, не имея времени их пересмотреть. Это объясняло разницу в стиле, которую заметил Джефферсон между первой и второй частями. Поэтому первоначальный перевод был переработан и отредактирован как минимум дважды: один раз Дуэйном, а затем Джефферсоном, и, несомненно, в последний раз Дуэйн сравнил его с оригинальной рукописью перед отправкой в печать. Слишком много людей внесли свой вклад, чтобы перевод получился действительно хорошим.

Филадельфия, 25 января 1811 г.

Дорогой и почтенный господин,

Я только что получил ваше письмо от 18-го числа и копию, которая его сопровождала. Прошу вас не приписывать моё запоздание с ответом ни недостатку уважения, ни равнодушию к вам. Моих занятий слишком много, и они так настоятельны, что мне приходится проявлять немалую ловкость, чтобы с ними справляться. Теперь я должен объяснить поспешность, заметную в последних тетрадях. Вы могли заметить, что они переписаны моей рукой. Человек, который начал работу, перевел всё, и хотя он вполне способен, но этот труд оказался неудачным. Я и сам не слишком сведущ в переводах; но я достаточно хорошо разбираюсь и во французском, и в английском, чтобы отличить хорошую работу от дурной. Поэтому я захотел сделать опыт сам — ради удовольствия, которое мог бы извлечь, и в то же время чтобы улучшить знание французского. Так я, можно сказать, заново переделал перевод почти всего текста. Это должно объяснить вам, почему я не вернул вам французский оригинал и почему я его оставлю у себя, если вы позволите, чтобы обращаться к нему до тех пор, пока сочинение не будет напечатано, что произойдёт уже очень скоро [28]. Это будет необходимо, и поскольку вы одобряете способ, я смогу с большей уверенностью исправить недостатки последней части. Я вполне отдавал себе отчёт в их существовании; но так как у меня нет для письма и помощи в редакторской работе в газете никакого ассистента, кроме мастерового в Aurora, который знает мою манеру выражаться и способен разобрать всё, что я пишу, даже когда я тороплюсь, и который, кроме того, избавляет меня от труда читать корректуры — занятие для меня столь же утомительное, как оно было для знаменитого Бейля, — я привнёс слишком много поспешности во всё это дело, или, вернее, у меня не было достаточно времени, чтобы пригладить и отполировать стиль [29].

Пять месяцев назад я заказал у Бенни и Рональдсона набор шрифтов, чтобы изящно напечатать эту работу. Они ещё не прислали их. Эти люди — один из примеров капризов судьбы. Они нажили состояние трудолюбием, и это состояние погубило их как людей. Я никогда не знал людей более приятных по простоте и честности. Теперь же они стали полной противоположностью.

У. Дуэйн

Все это время Траси не получал вестей от Джефферсона. В июне 1809 года он отправил рукопись через Коулза, а 16 ноября 1810 года Лафайет уже сообщал, что начинает по-настоящему беспокоиться о судьбе «Комментария»: «Мой друг господин Траси был не более удачлив, чем я, в своём ожидании относительно письма, которое я вам написал, и относительно «Заметок о Монтескьё», которые он осмелился доверить вам, полагая, что на другом языке и под американским именем они могли бы вернуться во Францию и в какой-то мере послужить общему благу» [30]. Причину молчания Джефферсона искать далеко не нужно; сообщения между Францией и Соединёнными Штатами были по необходимости редкими и ненадёжными. Американское судно куда скорее рисковало быть перехваченным английскими крейсерами, чем прибыть благополучно в порт. Джефферсон не мог доверить почте или обычному транспорту письмо, в котором собирался обстоятельно и откровенно обсудить с Траси достоинства его сочинения. К тому же он имел вполне естественное желание в первом письме сразу сообщить о скорой и несомненной публикации «Комментария» на английском языке. Через восемь дней после того, как он просмотрел последние листы перевода и убедился, что работа идёт полным ходом, он написал Траси поистине важнейшее письмо. В нём этот старый государственный деятель, опытный и умудрённый, давал теоретику, каким Траси продолжал оставаться — даже перед лицом очевидных фактов, — поистине образцовое наставление в науке государственного управления. В целом, как мы видели, Джефферсон разделял взгляды Траси на свободу и демократию. Однако в Комментарии к одиннадцатой книге он обнаружил одно суждение об исполнительной власти, с которым никак не мог согласиться. Траси, подходя к делу возвышенно и сознательно отвлекаясь от недавних событий, заявлял там, что считает абсолютно необходимым, чтобы исполнительная власть никогда не была вверена одному лицу.

«Даже если допустить, — говорил он, — что исполнительная власть избирается на определённый срок, и что для этой должности удастся найти человека, идеально ей соответствующего, что будут приняты все меры предосторожности, чтобы он не мог распоряжаться финансами и войсками иначе как под контролем законодательной власти, — сама должность становится слишком значительной, чтобы её можно было дать без соперничества; открываются просторы для честолюбия, период выборов превращается в период раздражения, соперники становятся ожесточёнными».

Единственным способом избежать подобных политических потрясений, в случае если восторжествует решение об единоличном главе исполнительной власти, было назначать его пожизненно; но это решением не являлось, ибо неизбежно вело к установлению монархии. Поэтому, по мысли Траси, демократия должна была избрать систему, в которой несколько человек разделяли бы почести и бремя исполнительной власти. Единоличному исполнительному органу он определённо предпочитал коллегиальность власти.

В то время никто не был более компетентен, чем Джефферсон, чтобы критиковать эту часть заявления Траси. Мы знаем, какую роль он играл в дискуссиях, предшествовавших принятию Конституции, и какое влияние он продолжал оказывать издалека во время своего пребывания во Франции [31]. Он знал, как немногие в мире, что пост главы исполнительной власти в большой демократии возбуждает сильные амбиции, и что выборы часто сопровождаются раздорами, в которых политические страсти получают полный простор. Ему достаточно было вспомнить собственные выборы 1801 года, чтобы признать справедливость этого наблюдения Траси. Но этот эпизод в его политической карьере был в значительной степени компенсирован другим опытом, и, если в какой-то момент он мог благоволить идее правительства «комиссией», то ещё до своего отъезда во Францию он пришёл к понятию единства исполнительной власти. Тем не менее он с величайшим интересом следил за опытом, который Франция предприняла с множественностью исполнительной власти при Директории, ибо этот человек, которого несправедливо долгое время считали увлечённым теоретическими построениями, на деле был гораздо более наблюдателем, чем теоретиком политической науки, и всегда больше заботился о практическом применении, чем о системах. В письме к судье Вудворду, написанном в мае 1809 года, следовательно ещё до получения рукописи Траси, он уже ясно высказался по этому вопросу: «Я некогда с большим интересом следил за опытом, который проводился во Франции с Исполнительной Директорией, в то самое время, когда здесь испытывалась система единоличной исполнительной власти. Я полагал, что результат может определить выбор между двумя системами; но неудачный конец этого организма положил конец эксперименту. Однако я не уверен, что разногласия Директоров (которые, как я полагаю, были неизбежным следствием множественности) не были наиболее действенной причиной узурпаций, которые привели к их свержению» [32].

Уже в 1796 году ему казалось, что этот эксперимент имеет мало шансов на успех: «Я думаю, что олигархический Исполнительный орган Франции не сработает, — писал он Джону Адамсу. — Мы всегда видели, как небольшой совет скатывался к интригам и ссорам. Мы наблюдали это в нашем Комитете Штатов. Я считаю, что для чётких и постоянных действий, столь необходимых исполнительной власти, необходима единоличность. Я прекрасно знаю возражение против этой теории: что должность, становясь более значительной, может повлечь серьёзные раздоры на выборах» [33].

Четыре года спустя он выскажется ещё гораздо более определённо в письме к Генри Иннсу: «Не имея большого доверия к сердцу Бонапарта, я имею больше к его уму… Республиканский мир с большим беспокойством уже давно наблюдает за опытом, который проводится здесь, с простым единоличным и выборным исполнительным органом; и там, с множественностью исполнительной власти. Мнения по этому вопросу в обеих странах сильно разделились. На той стороне большая часть общественного мнения, по-видимому, до сих пор была на стороне коллегиального принципа; здесь же оно было в общем, хотя и не единогласно, на стороне единоличного выборного исполнительного органа. После восьми или девяти лет опытов, непрерывных раздоров и фракций, постоянного (несмотря на все изменения) разделения в соотношении три против двух, что в результате означало управление по воле одного, возможно, они пришли к мысли, что опыт решает в пользу нашей системы и что Бонапарт благоволит единоличному исполнительному органу, ограниченному сроком полномочий и в своей власти, и что он льстит себя надеждой быть избранным на этот пост… В любом случае приходится сожалеть о том, что этой нации ещё предстоит пройти через полвека беспорядков и потрясений» [34].

Но именно в своём ответе Дестюту де Траси Джефферсон высказался наиболее ясно по данному вопросу — и с особенной авторитетностью. Автор Комментария к Монтескьё, с той логикой, которая нередко становится опасной, когда применяется к политике, перечислил все возможные возражения, какие только можно было выдвинуть против осуществления исполнительной власти одним человеком. Теоретически множественность исполнительной власти была лучше; после этого факты мало что для него значили. Это было то, мимо чего Джефферсон не мог пройти. Как бы ни был он увлечён некоторыми политическими теориями, он был далёк от того систематического духа, который отличал Идеолога. Он мог колебаться между двумя системами, но, как истинный англосакс, для него теория значила гораздо меньше, чем опыт и положительные, ощутимые факты. К тому же множественность Директории не предотвратила узурпации власти одним человеком, но напротив — даже способствовала ей. Джефферсон видел, что при руководстве одного главы исполнительной власти возможно было заставить работать на общее дело умы с самыми противоположными склонностями. В должности государственного секретаря он работал под Вашингтоном; в течение восьми лет он сам, как президент, направлял деятельность членов своего кабинета. Он мог говорить с авторитетом, который даёт опыт, и с беспристрастием человека, отошедшего от общественной жизни. Между главой Дестюта де Траси и письмом Джефферсона лежала вся та разница, что отделяет «идеолога» от государственного деятеля.

Монтичелло, 26 января 1811 г. [35]

Господину Дестюту де Траси.

Сударь, время, которое потребовалось вашей просьбе от 12 июня 1809 года, чтобы дойти до меня, а также моё отсутствие дома на протяжении большей части осени надолго отложили удовольствие, предназначенное мне чтением пакета, что её сопровождал. Я не могу выразить вам всей полноты удовлетворения, которое я испытал, ознакомившись с ним подробно. Как и все, я считал, что труд Монтескьё обладает множеством достоинств; но вместе с тем видел в нём, как и всякий мыслящий человек, столько парадоксов, ложных принципов и превратно истолкованных фактов, что ценность целого казалась весьма сомнительной. Уильямс и другие лишь слегка задели его ошибки. Поэтому радикальное исправление их было большой потребностью. Эта нужда теперь удовлетворена, и вы сделали это с такой глубиной мысли, с такой точностью идей, языка и логики, что убеждение непременно проникнет во все умы. Заявляю вам, сэр, в духе истины и искренности, что считаю это самым драгоценным даром, полученным нынешним веком. Но что бы это было, если бы автор разобрал, или захотел разобрать, сам предмет Монтескьё и, пользуясь точным анализом, в котором он проявил себя, развил бы во всей полноте верные взгляды, какие у него есть на этот вопрос? Слава Монтескьё составила бы лишь малую часть той, что увековечила бы такого автора. И перед кем был бы он увековечен? Перед возвышенными умами нашего века и всех будущих времён, перед теми, чьё одобрение есть в то же время и поощрение, и награда добродетели и честолюбия. Так разве нет никакой надежды? Какому делу можно посвятить жизнь с большей пользой для мира и большей славой для самого себя? Но я должен оставить другим, кто имеет больше прав на внимание автора, заботу довести до него эти соображения.

Моё место жительства, расположенное глубоко внутри страны, не позволяло здесь ни перевести, ни напечатать труд. Филадельфия — ближайший из крупных городов наших штатов, где имеются такого рода возможности; и только весной, после получения вашего письма, я смог заключить соглашения, чтобы довести работу до конца. Перевод только что завершён. Листы приходили ко мне по почте с перерывами для просмотра; но так как они не сопровождались оригиналом, я не мог судить о точности выражений. Однако я полагаю, что перевод в целом верен, хотя и не отражает всех достоинств оригинала; как, впрочем, и никакой перевод. Я убедился, что невозможно придать ему вид работы, написанной изначально на нашем языке. Поэтому я думаю, что лучше отвлечь поиски, которые могут быть предприняты насчёт личности автора, в страну, где его нельзя было бы найти; и с этой целью предлагаю предварить его прилагаемым вступительным посланием. Как только появится экземпляр произведения, я вышлю его вам в дубликате. Тайна автора будет бережно храниться в течение всей его и моей совместной жизни; а те, в чьи руки попадут мои бумаги после моей смерти, будут в равной степени достойны доверия. Когда смерть автора или, его согласие при жизни, позволят миру узнать своего благодетеля, его бумаги и мои могут послужить доказательством. Между тем многочисленные и важные истины, которые этот труд утверждает столь прочно, сделают его, я надеюсь, политическим наставлением для наших юных граждан и руководством для более старших.

Одна из доктрин, содержащихся в нём, а именно предпочтение, отдаваемое осуществлению исполнительной власти несколькими лицами вместо одного, здесь не будет одобрена. Когда наше нынешнее правительство было установлено, у нас было много сомнений в этом вопросе и немало склонности к учреждению верховного исполнительного совета. Так случилось, что в то самое время, когда подобный совет испытывался во Франции, мы испытывали у себя исполнительную власть в руках одного человека. Мы следили за развитием и результатами этих двух противоположных планов с интересом и тревогой, соответствующими важности выбора между двумя системами. Французский опыт потерпел крах спустя короткое время, и не из-за каких-либо обстоятельств, свойственных времени или нации, а из-за тех внутренних разногласий и зависти в Директории, которые всегда проявляются между людьми, обладающими равной властью, без лица, стоящего над ними, чтобы разрешать и сдерживать их разногласия. Мы предприняли подобный эксперимент в 1784 году, когда учредили Комитет Штатов, состоящий из одного члена от каждого штата (тогда их было тринадцать), для осуществления исполнительной власти на время перерыва в заседаниях Конгресса. Они немедленно впали в расколы и раздоры, которые приняли столь непримиримый характер, что всякое сотрудничество стало невозможным. Комитет объявил о собственном роспуске, оставив кормило правительства, которое осталось без главы до собрания Конгресса следующей зимой. Тогда это приписали темпераменту двух или трех человек; но мудрые люди приписали это природе человека. Провал французской Директории — и по той же причине — кажется установил убеждение, что форма множественности, сколь привлекательной она ни кажется в теории, невозможна с людьми, одарёнными обычными человеческими страстями. Напротив, спокойный и устойчивый ход нашей единоличной исполнительной власти, в течение двадцати двух лет — самых бурных, какие когда-либо знала история мира, — даёт нам разумную надежду, что эта важная проблема наконец решена. При поддержке Кабинета, образованного начальниками департаментов — четырьмя вначале, теперь пятью, — с которыми Президент консультируется по отдельности или совместно, он получает пользу их мудрости и сведений, сводит их взгляды к общему центру и достигает того, что придаёт единство действия и направления всем ветвям правительства. Превосходство этой организации исполнительной власти уже проявилось у нас в самых различных обстоятельствах. При администрации нашего первого Президента его Кабинет состоял из четырёх членов, разделённых на две равные части взглядами столь противоположными, как противоположны монархизм и республиканизм. Если бы Кабинет был Директорией, подобно положительным и отрицательным числам в алгебре, противоборствующие воли уравновесили бы друг друга и привели бы к состоянию абсолютного бездействия. Но Президент спокойно выслушал доводы и мнения каждого, избрал путь, по которому следовало идти, и удержал на нём правительство, не поддавшись этой смуте. Общественность прекрасно знала о раздорах Кабинета, но не тревожилась, ибо знала также, что предусмотрена регулирующая власть, которая будет поддерживать машину в устойчивом движении. Я могу говорить об этих сценах, quorum pars fui, равно как могу говорить и о других обстоятельствах совсем иного рода. Третья администрация, длившаяся восемь лет, представила в Кабинете из шести человек пример согласия, которому, пожалуй, история не знает равного. За все эти годы ни разу не произошло обмена неприятными словами или чувствами между членами Кабинета. В начале заседаний у нас иногда были разные мнения, но мы почти никогда не упускали случая в беседах и рассуждениях взаимно изменить свои идеи так, чтобы прийти к единодушию. И всё же, как бы компетентны и уступчивы ни были члены Кабинета, я не уверен, что положение было бы тем же, если бы каждый из них обладал равной и независимой властью. Нечетко определенные границы их ведомств, зависть, поначалу незначительная, но подпитываемая и усиливаемая повторяющимися случаями; вовне — интриги честолюбцев, желавших извлечь выгоду из разногласий других, чтобы возвысить себя, — всё это могло бы, начавшись мелкими столкновениями, привести к постоянным противоборствам. Но право Президента решать лишало эти внутренние распри всякого значения, а внешняя интрига подавлялась в зародыше знанием подстрекателей, что никакие разногласия, которые они могли бы спровоцировать, не изменят ход исполнительной власти. Я не думаю, что сам факт, что я был облечён исполнительной властью, мог склонить меня в пользу единоличного исполнительного органа, ибо я занимал должности как подчинённые, так и высшие, и, если я знаю себя, если я знаю, что я думал и чего желал, то знаю, что никогда не был более счастлив, чем когда мог переложить бремя власти с моих плеч на плечи другого, и что я никогда не мог понять, как человек, одарённый разумом, может ставить себе целью обрести счастье, осуществляя власть над другими.

Я, однако, ценю силу вашего принципа, что ради обеспечения безопасности общественной свободы её носитель должен быть сменяем как можно легче, без малейшей приостановки или смятения в движении государственной машины. Вы выражаете опасение, что единоличный глава исполнительной власти, обладающий выдающимся талантом и лишённый принципов, может путём узурпации сделать свои полномочия наследственными. Я, однако, полагаю, что история даёт столько же примеров простого узурпатора, возвышающегося среди правительства, основанного на множественности, сколько и временных полномочий, вверенных в одни руки, сделанных постоянными узурпацией. Поэтому я не думаю, что эта опасность уменьшается в случае множественности исполнительной власти. Быть может, она даже значительно увеличивается вследствие неспособности действовать, которой её члены подвержены из-за распрей и разногласий между собой. Консервативный (сохраняющий/предохраняющий) орган, который вы предлагаете, мог бы быть устроен так, чтобы составлять превосходное средство умиротворения во многих случаях второстепенных, и в то же время быть первоклассной стражей и подавить свободоубийственные замыслы честолюбивого индивида. Это мысль, которую я одобряю. Но истинные защитники нашей свободы в этой стране — это правительства наших штатов; и самый мудрый охранительный орган, какой когда-либо придумал человек, — тот, каким мы обладали во время Революции и каким наслаждаемся при нашей нынешней системе управления. Семнадцать отдельных штатов, объединённых в одно лишь в том, что касается их отношений с иностранцами, но единых и независимых во внутреннем управлении, организованных регулярно с законодательным собранием и губернатором, зависящим от выбора народа и просвещённых свободной печатью, никогда не смогут быть очарованы уловками одного человека настолько, чтобы добровольно подчиниться его узурпации. Их также нельзя принудить никакой силой, какой он может обладать. Такая сила могла бы парализовать один штат, где эта сила расположена, но шестнадцать других, покрывающих территорию в две тысячи миль в диаметре, восстанут со всех сторон, готовые и организованные для совещаний в своих конституционных органах, и для действий через своего губернатора, который, по Конституции, является главой милиции штата, то есть всех людей, способных носить оружие. Прибавьте к этому, что эта милиция регулярно организована в полки и батальоны, в пехоту, кавалерию и артиллерию, что она обучена генералами и младшими офицерами, назначенными по законам, всегда готовыми и к которым ополченцы уже привыкли повиноваться. Республиканское правительство Франции пало без борьбы потому, что партия «единого и неделимого» возобладала. Не существовало никакой провинциальной организации, к которой народ мог бы законно примкнуть; места Директории были фактически вакантны. Небольшая вооружённая сила оказалась достаточной, чтобы изгнать законодательный орган из зала заседаний и приветствовать того, кто ею командовал, как главу нации. Но у нас шестнадцать штатов из семнадцати, восставая все вместе, с регулярной организацией, законными главами, объединённые общей целью и действием своим Конгрессом, или, если это было сделано под давлением, специальным съездом: представляют такие препятствия узурпатору, что честолюбие подавляется в тот самый миг, когда оно зачинает подобный замысел.

Можно, пожалуй, опасаться другой опасности от этой совершенной и четкой организации штатов как в гражданском, так и в военном отношении: а именно, что некоторые штаты, недовольные по местным и случайным причинам, могут попытаться выйти из Союза. Это, безусловно, возможно. И такая регулярная организация будет способствовать этому. Но маловероятно, чтобы местные недовольства могли распространиться настолько, чтобы противопоставить себя здоровым частям Союза, охватывающего такую территорию; а если бы они когда-либо составили большинство, то тогда они стали бы регулярным правительством, обладали бы властью в Конгрессе и могли бы удовлетворить свои жалобы мирным образом и по Конституции. И даже штаты, в которых местные недовольства могли бы породить начало брожения, были бы парализованы и самоуспокоены тем самым разделением на партии, которое мы приняли и которое должны принять все государства, где люди имеют свободу мыслить, говорить и действовать согласно различиям их индивидуальных характеров. Эти партии, быть может, необходимы для сохранения чистоты управления, благодаря цензуре, которую они обыкновенно осуществляют друг над другом. Вы, я уверен, прочтёте снисходительно объяснение мотивов, которые побудили меня составить мнение, отличное от вашего. Они доказывают мое уважение к вашему суждению и неуверенность в своем собственном, которые не позволили мне без размышления удержаться на мнении, которое вы поставили под сомнение. Позвольте теперь мне исполнить мою часть общей дани признательности, которая вам причитается, заранее выразив признательность за исключительное благодеяние, которое является предметом этого письма, выразить свои пожелания относительно продолжения столь полезно проведённой жизни, прибавив уверение в моём совершенном уважении и почтении.

Печать «Комментария» продолжалась медленно, но без заметных трудностей в последующие месяцы. 4 июля 1811 года Дуэйн передал его клерку округа Колумбия Д. Кэдвеллу. Вот полное название:

A Commentary and Review of Montesquieu’s Spirit of Laws. Prepared for the press from the original manuscript, in the hands of the publisher. To which are annexed, Observations on the Thirty-First Book by the late M. Condorcet: And Two letters of Helvetius, on the merits of the same work. Philadelphia… Printed by William Duane. No 98 Market street, 1811.

С января Джефферсон тщетно ждал удобного и надёжного случая переслать своё письмо от 26-го (января) Дестюту де Траси. Наконец такой случай представился благодаря отъезду Уордена, возвращавшегося в Париж, чтобы вновь занять свои функции генерального консула [36]. Джефферсон поручил ему, попросив передать Лафайету, единственный экземпляр Комментария, который он только что получил, и вместе с ним — письмо от 26 января для Траси, а также письмо для Лафайета, в котором просил Генерала объяснить своему другу вынужденную задержку в доставке письма.