Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском

Статья о жизни и философии Джузеппе Мадзини — будет здесь.

Обзоры на другие книги Мадзини: 1. «Письмо к Карлу Савойскому»; 2. «Философия музыки»; 3. «Обязанности человека»; 4. «Вера и будущее»; 5. «Политические сочинения»; 6. «Поздние эстетические работы».

После прочтения нескольких работ Мадзини: «Обязанности человека» (1860), «Философия музыки» (1836) и «Письмо к Карлу Савойскому» (1831) решил не останавливаться и погрузиться в ранний период творчества этого итальянского патриота. И как оказалось, большинство из них содержат такие философские идеи, которые будут прямо перенесены в его общественно-политические сочинения, и будут кочевать дальше из одной книги в другую, почти без изменений, аж до смерти самого автора. Теперь я прочитал статью Мадзини «О любви Данте к отечеству» (ок. 1826), одно из самых ранних его сочинений. Она была задумана точно также, как и называется — как доказательство того, что Данте был итальянским националистом. Доказательств, правда, там почти нет, а содержательно она очень размыта. Чтобы доказать что Данте был патриотом, Мадзини заранее заявляет, что надо глубоко и метафорически оценивать каждую строчку, чем он дальше и займется. Но в основном он будет обращать внимание на то, как Данте критикует Италию, чтобы показать этим, как у него болело сердце за родину.

Несмотря на эту заявленную цель, добрую половину статьи занимали отсылки на античность, чтобы выстроить параллели между возникновением великих поэтов тогда и сейчас. Даже в конце статьи, когда он советует всем изучать Данте, то советует делать это со ссылкой на «Ион» Платона, через божественное вдохновение, проникаясь духом, а не буквой. Ещё едва-ли не четверть этой статьи занимает то, что по сути и является её настоящим содержанием — манифест историзма. Мадзини советует изучать сочинения авторов через призму их биографий, контекста эпохи, в которую они жили и т.д. и т.п.

«Чтобы верно судить о произведениях искусства, о мотивах, вызвавших его, о чувствах, под влиянием которых оно было создано, а значит, и о смысле его, есть, мне кажется, лишь единственный путь, которым слишком часто пренебрегают: изучение эпохи, в которую писал его автор, и изучение жизни писателя».

Из-за этого много места в статье занимает история Италии XIII века, с грустными напоминаниями о том, как итальянцы тогда убивали других итальянцев, не способные объединиться в единую нацию. Поэтому Мадзини осуждает и партийные распады: например на гвельфов и гибеллинов, или борьбу «анархистов» (народа) против аристократов. Итог всегда один — Италия раздроблена и бедна.

Сам Данте занимает в статье не так уж много места. Из серьезных аргументов приводится только ссылка на его «Пир», и «Итальянское красноречие», где Данте защищал итальянский язык против латыни. Но больше всего Мадзини заинтересовала «Монархия», как созвучная его собственной монистической философии Целого, и как намек на политическое объединение Италии.

Малые произведения

После статьи про Данте, в период 1827-28 гг. Мадзини пишет много разных рецензий на литературу современности, на местные итальянские романы и театральные постановки, а также на актуальные в то время кружки поэтов-любителей. Из переведенных на русский язык рецензий, самой ранней будет обзор «Пертской красавицы» В. Скотта. Здесь Мадзини благосклонен уже с первых строчек. Но по форме это больше краткий пересказ, чем оценка. По его словам, роман Скотта создает атмосферу беспросветного мрака средневекового феодализма с злоупотреблением права сильного.

«… культ красоты и редкие песни трубадуров были единственным лучом, светившим в этом мраке грубости и жестокости…».

На этом фоне Мадзини констатирует, что человечество меняется к лучшему, и что явно существует закон прогресса. Достоинство Скотта он видит в том, что он смог написать хороший роман по эпохе, от которой почти не дошло качественных первоисточников, и это показывает талант автора романа. Хотя тут есть и критика! Например, жалобы на слишком растянутые диалоги, гипертрофированное внимание к мелочным деталям и всё те же исторические неточности.

В рецензии на одну вторичную театральную постановку из Франции: «Тридцать лет, или жизнь игрока», Мадзини не очень понравилась сама эта пьеса, но в целом он ее хвалит. Как минимум за то, что сама её задумка была частью борьбы против классицизма и закона трех единств (автор показал в одной постановке 30 лет времени), а главное, что в ней было какое-никое, но нравоучение, что для Мадзини даже в юном возрасте было очень важно. Сама рецензия слабенькая, но в ней интересна общетеоретическая установка на реализм:

«Я призываю и всегда буду призывать писателей: не изгоняйте из сферы подражания целую половину природы; ведь природа равно являет нам и достоинства и пороки, и великодушные подвиги и низкие преступления. Рисуйте же людей правдиво. Не льстите себя надеждой, что вам удастся искоренить сильные страсти оружием смеха. В тот день, когда зрелище отца, приносящего дочь в жертву своему сребролюбию, зрелище эгоиста, ради своих интересов влекущего к гибели семью, вызовет в партере лишь улыбку, театр станет школой порока».

В общем, если просто хорошо описать пороки во всей их мерзости, то это будет лучшим уроком, чем высмеивание. Точно также, как хорошее описание добродетели должно быть лучшей её саморекламой. Ничего особенного в этой рецензии нет. За ней следует рецензия на ещё один из исторических романов, и на этот раз про Италию XIII века. Спустя годы после этой рецензии, Мадзини посчитал автора этой книги слишком педантичным и внимательным к деталям. Этот автор, конечно, патриот, но он не любит Италию так, как надо бы, далеко не всем сердцем. Этот роман о Манфреде, последнем представителе дома Гогенштауфенов на троне Неаполя, о том, как эту династию окончательно уничтожат. Здесь, как и много где ещё у Мадзини, да и у большинства других романтиков эпохи, в ход пускаются аналогии в духе анатомического рассечения тела, которое можно изучить до мелочей, собрать и разобрать, но после такой пересборки тайна жизни ускользает из рук. Она «выше», чем просто перечисление частностей и их механическое соединение. Но Мадзини пытается сказать, что его историк смог, хотя и не идеально, но избежать такой участи, и в целом написал неплохую историческую работу, динамическую, живую и т.д.

Его недостатки Маздини описывает примерно также, как и в рецензии на Вальтера Скотта (длинные монологи, неточности и т.д.), но уже с детальными примерами. Но главный минус в том, что автор якобы талантлив, способен писать красиво и захватывающе, но не предлагает светлого будущего, а только сосредоточен на выявлении и критике пороков прошлого. Он даже не смог показать борьбу за итальянский народный язык в XIII веке. Из-за этого читатель может проникнуться историческим пессимизмом и опустить руки в борьбе за Италию.

Дальше Мадзини публикует статьи про «Математическое и естественнонаучное обозрение» во Флоренции, откуда выделяется цитата: «… системы опираются на гипотезы, а гипотез столько, сколько существует различий в устройстве мозга». Он пишет и критику на различных мелких итальянских писателей-классицистов, которые по кругу гоняют античные сюжеты, и некрологи о смертях выдающихся культурных деятелей, и даже рецензию на книгу Ф. Шлегеля — «История древней и новой литературы», где Мадзини говорит, что: «Вико, Гердер, А. Шлегель, Сталь, Сисмонди — звенья одной цепи, сила которой во всеобщей связи». Хотя в целом он критичен к чрезмерной переоценке средневековья, и считает что в этом отношении Шлегели всё таки ошибаются. Они видят в средневековье утраченный рай, а сам Мадзини видит этот период временем торжества эгоизма и индивидуализма.

После этого Мадзини пишет статью «Карло Ботта и романтики» (1828), где комментирует скандал, вызванный публикацией письма некоего Карло Ботта, где тот выливает много «грязи» на крупных литераторов эпохи. Мадзини развивает это в масштабные картины борьбы «древних и новых», бунтарей романтиков против старых педантов. Они якобы ждали борьбы с великим противником, а получили просто базарный срач.

«Педанты объявили свой крестовый поход; посредственность, которую крушение мифологии и «общих мест» обрекло на вечное молчание, сплотилась вокруг старых наставников…».

Мадзини оскорбило то, как Ботта называл романтиков «предателями Италии», потому что вместо вылизывания великих образцов из эпохи античности или Ренессанса, они тянут в итальянскую литературу сугубо-иностранные веяния. Мадзини же пытается сказать, что такая мелочность и уход от тех вещей, которые живо интересуют всех современных людей — это ещё большее предательство Италии. На старых идеях новый мир не построить, а в старом мире как раз Единой Италии не возникло, и поэтому консервировать его — это и есть предательство.

И последняя из крупных вещей 1828 года — это рецензия Мадзини на очередной французский перевод «Фауста» Гёте, где попутно дается и оценка самого «Фауста». Мадзини заявляет, что Гёте в Италии 1820-х годов то чрезмерно хвалят, то слишком критикуют, но всегда искажают, хотя и оценивают его как очень великого писателя. Все используют «Фауста» как платформу для агитации собственных идей, но вот Мадзини попытается сделать взвешенный анализ. И сразу целую страницу (!) он разжёвывает идею, что существуют искусственные рамки и законы писательства, а Гёте в них не вписывается, потому что велик. Снова звучит критика всякого анализа, который «убивает дух», и Мадзини в качестве главного сравнения использует «анатомический нож». Банальность на банальности, но подается с невероятным пафосом и попытками поэтизировать сказанное. В общем, Гёте — гений (и ещё целую страницу нам противопоставляют гениев и посредственностей, с примерами в духе «Иона» Платона, который таинственным образом пробуждает наши души). И бла-бла, и бла-бла. Половина статьи состоит из «воды» о величии.

«Откровений гениальности не постичь ни ленивой праздности, ни мелочному рассудку, ни злопыхательству цензора, ни холодной арифметике. Ваш дух горячо сочувствует всему великому и могучему? Ваши чувства способны воспринять все прекрасное и возвышенное? Вы искренне порываетесь к Истине? Так поднимитесь выше личных страстей, презрите системы и рабские доктрины, очистите душу созерцанием вселенной. И тогда принимайтесь за эти сочинения с тем же благоговением, с каким в старину раскрывали священные книги. Данте, Шекспир, Байрон, Гёте принадлежат к тому же племени пророков».

И вот, наконец-то, начинается анализ самого «Фауста», но и он точно также полон общих фраз о величии, и почти не несет интересной конкретики. Очень блекло Мадзини пытается объяснить крутость сочинения тем, что оно уловило дух перехода между эпохами. Не совсем прямо, но уже здесь, подобно тому, как позже будет сделано в «Философии музыки», Мадзини сталкивает крайний материалистический эгоизм (условно Франция) с крайней мистической отрешенностью от мира (условно Германия), где сам он явно больше на стороне второго, чем первого. Эгоизм здесь воплощает Мефистофель, а святость воплощена в Маргарите. Описание злой стороны это такая эпикурейская база, что приведу это целиком.

«Среди людей есть существа, которым лишь дерзости и власти недостает, чтобы превратить творение в алтарь позора, воздвигнутый гению зла. Чуждые всякому возвышенному переживанию, не способные к тем порывам великодушия и бескорыстного энтузиазма, которые украшают жизненный путь добрых, они низменные и душою и телом, и если какая-то искра способна иногда зажечь их, то это искра ада. Для них великолепная природа нема, сострадание и добродетель — пустое слово, бессмысленный звук. Для них понятен лишь низкий язык чувственности; холодные, не знающие энтузиазма, они проходят по вселенной, как по кладбищу, ибо у них «в сердцах ледяная зима», и природа начертала у каждого из них на челе: «Ты не можешь любить!». Они рождены от женщины — но не знают ни слез, ни улыбки; им неведомы ни утешения надежды, ни глубины отчаяния. Каменно-бесчувственные или злобно усмехающиеся, они видят в ближнем лишь орудие для собственного удовольствия, или врага. Они движутся зигзагами, как змеи, и, как змеи, брызжут ядом на все, что попадается им навстречу. Будем наслаждаться! — вот цель и круг их существования; что им за дело, если наслаждение это покоится на преступлении, на гибели невинности? Каждый век насчитывает большее или меньшее число подобных извергов, но всего больше было их, возможно, в описанную Гёте эпоху — следствие распавшейся гармонии душ и тиранического феодального самоуправства, приучавшего человека к эгоизму как закону жизни. Их в нашей драме олицетворяет Мефистофель. Сам дьявол был избран Гёте прообразом эгоизма».

Есть ещё третий тип, который где-то между этими двумя, ни рыба, ни мясо. Это большинство персонажей. И как исключение из всех типов — одинокий гений, и это сам Фауст. А дальше Мадзини пересказывает сюжет, смещая акценты на собственную аналогию двух крайностей. Разочарованный в науке, Фауст с головой погрузился в материалистический эгоизм, или как он это говорит: «Мир духовный рушится и исчезает, мир материальный — вот единственное, что остается для его жажды деятельности; и он отчаянно устремляется к нему в поисках тех радостей, которые напрасно сулила ему наука. Он решается наслаждаться любой ценой — и вот союз с Мефистофелем: гений в союзе с эгоизмом». В итоге весь сюжет трактуется через мораль борьбы добра и зла, нравственности против порока, с торжеством добра, показанном через раскаяние Фауста. А мораль басни Мадзини видит в том, что Гёте показал нам недостатки чрезмерного индивидуализма. В этом трагедия «одинокого гения». Особенно Мадзини рад тому, что Фауста спасает, по сути, Боженька Иисусе, и поэтому он тратит целых пол страницы и финал статьи на банальную проповедь.

О европейской литературе и Об исторической драме

После публикации рецензии на «Фауста», следующей крупной публикацией Мадзини будет статья «О европейской литературе» (1829). И она начинается с эпиграфа того же Гёте, к которому Мадзини будет возвращаться снова и снова. Этот эпиграф следующий: «Я предвижу зарю европейской литературы; ни один из народов не сможет назвать ее только своей, все внесут свой вклад в её создание». Cам Мадзини прекрасно осознает, что такой принцип как бы нивелирует национальные различия литератур Европы, но сам же заявляет, что ещё не настолько ослеплен национальной гордостью, чтобы предлагать каждому народы Европы и мира — духовую изоляцию. В сфере культуры интернационализм необходим ещё больше, чем в сфере политики (ср. «Философия музыки», где предлагался некий «европейский» стиль музыки, как синтез национальных стилей). Он даже набрасывается с критикой на националистов в литературе, как на врагов человечества (!). И одной из задач статьи было показать, что национальные литературы не так сильно отличаются друг от друга, как может показаться.

Со ссылками на историю литературы он показывает, как одна национальная литература постоянно оказывает влияние на другую, и что все они настолько связаны, что поистине уникальной особенности уже нет ни у кого. Он советует переводить иностранных гениев на все языки Европы, и учиться друг у друга. Даже одна и та же нация может резко менять вкусы, иногда даже в один и тот же период времени. Примеров он приводит много, из древней и новой истории. Местами поддерживая роль географии на нравы народов, местами опровергая её с примерами. Но в итоге все сводится к влиянию политики и экономики на литературу:

«Различие учреждений, под одним и тем же небом, создало литературу в Афинах и не позволило ей сложиться в Спарте.

[…] Общественное устройство определяет характер каждой литературы».

В этой статье Мадзини, ссылаясь на Вико, снова констатирует закон поступательного прогресса человечества, напоминая, в том числе, про отмену рабства. Рисует переход между культурными эпохами, в стиле формационной триады из Сен-Симонизма (а-ля дикость, варварство, цивилизация), но с подчеркнуто важной ролью христианства в этом процессе, да и этапов там больше, около пяти-шести. И это большая часть статьи — пересказ истории литературы Европы, трансформации религий и идей. Особое внимание, конечно, уделено взлету и падению Италии, и её важной роли в будущей «Европейской литературе». Ещё Мадзини явно любит Наполеона, и большую роль отводит тому, что целых 10 лет при нем почти вся Европа жила в одинаковых условиях и под одним флагом. В целом по тексту сразу становится ясно, что новым общеевропейским стилем стал романтизм, хотя и с национальными особенностями. А итоговая картина мира напоминает марксистскую:

«Итак, нет неизменной, вечной причины, чтобы между одним народом и другим встало непреодолимое различие нравов, страстей и интересов; нет освященного природой закона, который тиранически предписывал бы особенный вкус, некий неповторимый характер каждому из племен, на которые разделен человеческий род.

[…] Один народ бодро шествует по пути прогресса и культуры, другой — отстает и сбивается с пути.

[…] Общественный строй и политические порядки, разные в разных странах, произвели различия, отделяющие одну литературу от другой.

[…] Я знаю, что предметом литературы должен стать социальный человек в действии, то есть развитие его сил и способностей».

Пока вкусы направляют под заказ власть имущих аристократов. Но Мадзини уверен, что со временем монархии начнут валиться одна за другой, будут торжествовать республики, возрастет роль народа, и поэтому литература будет все более «народной». А воплотит этот идеал человек, подобный идеалам Фридриха Шеллинга, который сможет синтезировать достижения философии с искусством поэзии, и примирит разум с воображением. Уже здесь, местами, можно видеть в Мадзини предшественника идей европейского федерализма, или Соединенных Штатов Европы, и понять, что задумка движения «Молодая Европа» могла зародиться в нем уже тогда, в 1826-28 гг.:

«Итак, в Европе существует согласие потребностей и стремлений, единство мысли, общность духа, ведущего нации по одним путям к одинаковой цели, — словом, существует европейское движение. Поэтому литература, если она не хочет стать праздной безделкой, должна слиться с этим движением, отразить его, помочь ему, возглавить его — словом, должна сделаться европейской».

В статье «Об исторической драме» (1830) Мадзини снова возвращается к борьбе романтизма и классицизма, предвещая победу первого. Этот текст — очередной манифест романтизма, как движения к свободе от условностей и за возвышение Духа. По его мнению, лучше всего дела обстоят в сфере драматургии, где уже давно были побеждены принципы Аристотеля. Здесь его волнует вопрос исторической достоверности. В общем, в драму XIX века приходит историзм. Новая драма должна быть «национальной, свободной и народной», она прекращает быть «служанкой аристократического барства» и больше не будет служить «развлечению сильных и знатных». Как и предыдущих статьях, Мадзини подвязывает борьбу за литературу к классовым расстановкам сил, как борьбу «народа» против аристократии. И народ хочет не абстрагированной высокопарности, а исторической правды.

«Нет нужды доказывать, что так называемая «классическая» драма XVII и XVIII веков не имеет ничего исторического, кроме имен действующих лиц.

[…] Никакого местного колорита, никакого намека на нравы и обычаи реальной эпохи и страны, никакой картины страстей, верований, пороков и добродетелей людей этой страны..».

Мадзини после этого описывает историю борьбы жанров в самой Италии, сталкивает лбами чрезмерных идеалистов и чрезмерных исторических реалистов, как две крайности, и выступает, как обычно, за золотую середину, где идеалы и поэзия будут соседствовать с исторической достоверностью, не мешая друг другу. От изложения сухих исторических фактов Мадзини предлагает перейти к изложению Принципов, тенденций, «всеобщих чаяний» эпохи, в том числе и надежд на общеевропейское движение. История должна как бы служить прологом к будущему, показывать читателю, что делать и куда двигаться дальше. Здесь появляется даже некая «логика истории» и почти Абсолютный Дух Гегеля, который на каждой особой стадии/формации обязан воплотить какой-то особенный принцип. Эта теория будет детальнее развитие в позднем сочинении Мадзини «Обязанности человека». Здесь же появляется снова и теория прогресса:

«Мысль, нравственный закон вселенной — прогресс; поколение, прошедшее по лицу земли без трудов, не продвинув на шаг вперед работу совершенствования, не найдет себе места в анналах человечества: новые поколения растопчут его, как путник попирает прах под ногами».

Из интересных деталей, для него Вашингтон и Франклин стоят на одном уровне с Кромвелем и Наполеоном. Позже он опять будет их упоминать, ещё и в одном ряду с Костюшко. И он снова предлагает синтез философии и поэзии в духе Шеллинга, чтобы не скатываться в «узкий эмпиризм», зацикленность на «материализме фактов». Он даже сравнивает это с «атомами Левкиппа», чтобы показать хаос, который нуждается в обуздывающем законе, в Принципах. При чем доходит даже до платоновской фразеологии:

«Факты и принципы, форма и сущность, тело и душа вселенной — вот два главных подразделения всего существующего.

[…] За каждым фактом стоит идея, и каждая идея, сочетаясь с бесчисленными другими, ведет к одному из всеобщих законов, управляющих событиями. Поэтому для всех необходимо восходить при изучении явлений к принципам..».

Хотя стоит признать, что и здесь предлагается середина, и чистые Принципы без фактов в литературе для Мадзини похожи на пустыню абстракций. Факты всё таки нужны, но только подчиненные Принципам, как эдакий союз двух неравных сил. Он даже разделяет нравственный и физический мир, и для них обоих рисует закон иерархии, концентрические круги, где каждый последующий слой явлений подчиняется предыдущему (ср. позитивизм Конта). Но вообще в этой статье уже больше философских рассуждений, и поэтому я приведу ещё некоторые цитаты, которые звучат так, что невольно может вспомниться какой-нибудь марксист, если вы имели неудачу проводить с ними хотя бы несколько дней своей жизни. Даже с первыми намеками на марксистскую «родовую сущность» человека, или особую жизнь Человечества, несводимую к жизни отдельных людей:

«Плачевны выводы, к которым необходимо приходят те, кто не поклоняется иной силе, кроме силы фактов, рассмотренных к тому же не в их совокупности и не в их отношении к высшим законам, но голо, изолированно и в себе, как они являются поверхностному взору.

[…] Личности страдают и умирают — но человеческий род, цивилизация и культура не умирают.

[…] Факты составляют лишь первую ступень среди загадок человеческого знания; это индивиды мира, в котором истина есть вид. Таким образом есть права историческая, истина фактов, и есть правда нравственная, правда принципов. Эта последняя относится к первой, как целое к части, как причина к следствию, как оригинал к переводу..».

И всю эту типичную идеалистическую философию, враждебную индивидуализму, Мадзини считает фундаментом романтизма. И он даже прав, романтики действительно в большинстве своем считали всё это своей философией, не задумываясь о том, что именно философский либерализм эпохи Просвещения как нельзя лучше выражает их бунт против отжившей культуры феодальной эпохи. Но это уже отдельная тема. Важно было подчеркнуть, что Мадзини типичный идеалист своего времени, черпающий мудрость из немецких книг или пересказов Виктора Кузена (которого он часто упоминает, наряду с Гизо). Здесь же, кстати, звучит фраза «Молодая Европа», как будет названо и собственное движение Мадзини:

«И история и теории — хотя пока ещё и фрагментарные — кричат всем, кто не понимает слова «романтизм», что молодая Европа имеет совсем иную цель, чем голое копирование ушедших эпох и событий; что когда мы начертали слово «Правда» на наших знаменах, мы думали о высокой правде принципов.

[…] Есть закон Канта, прекрасно определяющий нравственный долг молодой Европы: поступайте так, как если бы каждая максима вашей воли должна была стать одним из положений всеобщего законодательства».

Дальше нас возвращают в историю, и пытаются убедить, что первым романтиком был Данте, опередивший время на 500 лет. Вторым стал Шекспир, которого тоже не смогли нормально понять современники, и уже потом другие звезды, из которых Мадзини хвалит особенно детально двух своих современников из Италии — Альфиери, Мандзони и Фосколо. Приводится много примеров великой литературы, и даже попытка разбора «Дона Карлоса» Шиллера (на таком же уровне, каким был обзор «Фауста», с кучей пафосной воды о гении и величии).

«Если бы в театре упрямо продолжали видеть новое подобие цирковых зрелищ, не стремящихся к серьезному воспитанию, я высказался бы за их отмену. Нет сомнения: характер нашей эпохи, и тем самым новой литературы, в высшей степени народен. Народ томится жаждой прогресса, ждет помощи гения; когда её нет, идет вперед сам, в лучшем случае угадывая дорогу, чаще ошибаясь и сбиваясь с пути».

Ну и ещё одна цитата, важная с точки зрения примера, который будет ещё не раз повторяться в других сочинениях Мадзини: «Человек — первородный сын природы, образ божий, созданный для бесконечного прогресса и совершенствования; человек — средоточие вселенной, если рассмотреть его бессмертную часть, полноту его нравственных сил; словом, не англичанин, не француз, не итальянец, но гражданин огромной земли, миниатюра всех вечных вселенских непреложных законов — ЧЕЛОВЕК. Вот стержень современной социальной драмы, которую до сих пор мы называли «романтической», чтобы нас лучше поняли люди, привыкшие видеть в поле словесности лишь два знамени! Вот чего должен достичь гений, который захочет дать нам ожидаемую эпохой Драму!».

Короче говоря, у литературы будущего будет «национальная форма и европейская идея». Она будет выражать некие возвышенные Принципы, и через них проносить исторические повествования. И как обычно, последние две страницы статьи Мадзини превращает в буквальную проповедь, постоянно упоминая Дух Божий, союз народа с Богом и т.д. Сам Бог пишет своей рукой, используя тело Гениев, по типу Данте или Шекспира, как свой инструмент. Но полностью раскрыться гений сможет только при определенных условиях:

«Когда будет собран и подготовлен полный веры народ, как бы ожидая духа божия, дух божий сойдет к нему».

О поэтах XIX века

Ещё одна довольно крупная статья Мадзини на тему литературы, не уступающая статьям «О европейской литературе» и «Об исторической драме» — это статья «Мысли о поэтах XIX века» (1833). Она начинается сразу с челобитной Наполеону. Нам расписывают восторг французов в день рождения наследника Наполеона, а потом рисуется картина, как этот сын умирал, спустя 20 лет, в австрийском почетном плену, не оправдав величия своей фамилии. Это всё подводка к метафоре о двух эпохах поэзии. Смерть старой эпохи в лице её последних отпрысков уже никого даже особо не волнует. Умер и умер. Также не случайно якобы умирает Гёте, унеся с собой ту самую эпоху. Здесь же Мадзини расписывает нам грядущее будущее, а потом резюмирует:

«Будущее — это ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

С миром индивидуальности, средневековым миром покончено. Начинает свое развитие новая эра, социальный мир».

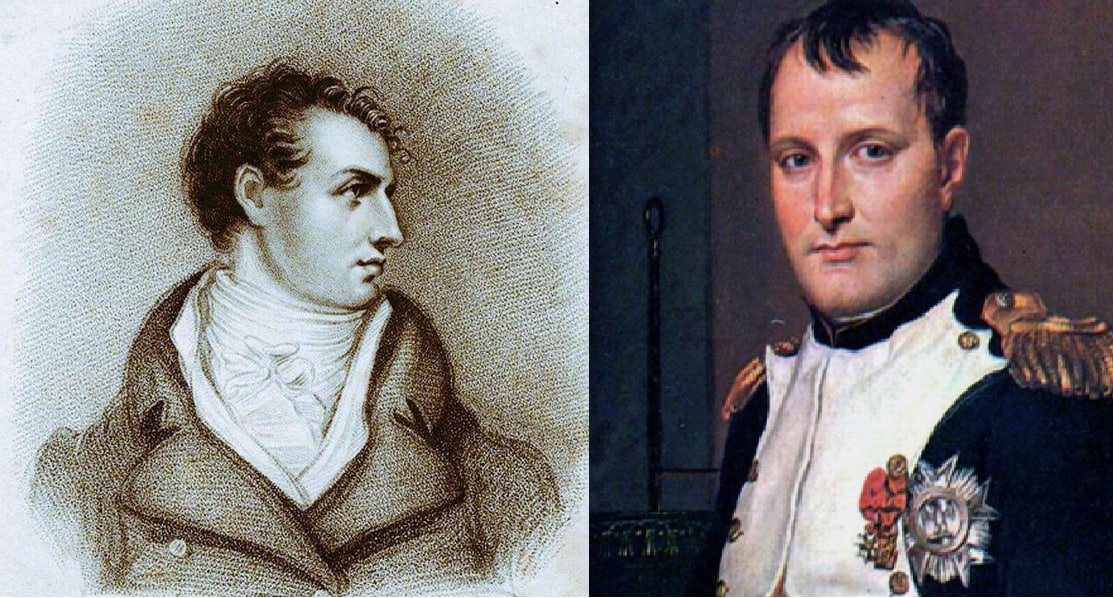

В сфере поэзии старая эпоха индивидуализма получила свое предельное развитие, и умерла с именами Наполеона и Байрона, якобы величайших индивидуалистов: «Наполеон пал; пал Байрон. С Наполеоном исчез политический индивидуализм; с Байроном исчез индивидуализм поэтический». Мадзини прощается с ними чуть ли не в слезах, расписывая их величие целых несколько страниц. После них некоторые романтики даже провозгласили «смерть поэзии» и впали в пессимизм. И вот как раз это Мадзини пытается пресечь, напоминая, что история не закончилась, и впереди ещё много битв, которые можно и нужно будет воспевать.

В основном статья это океан пустого пафоса и бессмысленной воды из «возвышенных» эпитетов. Поэзия бессмертна, потому что бессмертна любовь, и т.д. и т.п. на все возможные лады. Это настолько бессодержательно, что даже невозможно пересказать. Приведу только две интересные цитаты из всего этого мусора. В первой он снова в общих чертах говорит о некой троичной формационной теории, а во-второй критикует итальянцев за доминирование Просветительских идей:

«Может быть, завтра, когда новая цивилизация поднимется ещё на одну ступень, гений придет, сияя надеждой и верой, неизбежный, как будущее, ожидающее человеческий род, страстный, как пламя действия, движущее поколения по пути этого будущего. Он поднимется и запоет песнь Человечества, песнь восстания, восславит прекрасное имя Родины, Любви, Свободы и Прогресса. Тогда поэзия, которая есть предчувствие будущего мира, вступит в свой третий период — прекраснейший и обширнейший из ее периодов, ибо в нем сольются три принципа, властвующие над всем в мире и запечатлевающие собой историю духа: Бог — Человек — Человечество.

[…] Освободите дух; действуйте во имя отечества, во имя нашей славы, действуйте! Мы скованы ползучим материализмом, узким, холодным, бесплодным материализмом фактов, который заставляет нас блуждать среди бессвязных, изолированных нагромождений личных предприятий и стремлений, среди массы материалов без единой обобщающей тенденции, без единой широкой и прогрессивной теории, которая упорядочила бы их..

[…] Мы отстали в истории, в философии; мы простерты под гнетом материализма и безверия XVIII века».

Эта статья была написана Мадзини уже во время организации движения «Молодая Италия», и кроме неё были написаны ещё несколько литературных рецензий, которые мы уже не будем тут упоминать, и предисловие к литературному журналу «Итальяно», из которого упомянем только одну цитату. В целом там уже не говорится ничего такого, что не было бы сказано в ранних статьях. В 1835 году Мадзини надеется издавать в Генуе «Журнал европейской литературы» или «Журнал иностранной драмы», и носится с целью создания некого сборника лучших образцов драмы всех времен, прохождение которого стало бы обязательным для любого драматурга, некая «Библиотека мировой драматургии». Но это всё так и не будет реализовано. Тогда же он напишет и свою «Философию музыки», которую я уже разбирал в отдельной статье. И вот цитата из этого предисловия к журналу:

«В последние годы XVIII века и в первые годы XIX века среди последних формул французского материализма и первых возвещенных Европе одною женщиной формул немецкой духовности на развалинах целого мира, целой эпохи искусства, после того как мы, итальянцы, первые, по крайней мере интуитивно, уже выразили в лице Альфиери, Чезаротти и Парини необходимость новой литературы, внезапно и неожиданно возникло целое поколение талантов, которых мы приветствовали как открывателей интуитивно угаданной эпохи, отцов и начинателей новой жизни для поверженных умов, для порабощенной словесности, для падшего искусства. Гофман, Кернер, Новалис, Вернер, Уленшлегер, Китс, Кольридж, Вордсворт, Шатобриан, Сент-Бёв, Пеллико, Гросси и многие другие пришли одновременно или с небольшими промежутками, более или менее смело, более или менее удачно вводя что-то новое; выше их по дерзанию начинателей или по возвышенности ума и вдохновения стояли Ламартин, Гюго, Рихтер, Мандзони, Мур, Шелли, Вальтер Скотт; наконец, над всеми ими поднимались, как образ жизни в ее двух проявлениях, субъективном и объективном, как та загадочная двоица [прим. добро и зло и т.д.], которая была душою восемнадцати веков, тайною угасавшей тогда эпохи, два гиганта, Байрон и Гёте, а с ними два течения поэзии небывалой, чарующей, дотоле неслыханной, призыв к литературному обновлению, боевой клич против тирании поэтик, академий и старых норм, пыл новых устремлений, некий небывалый гул как бы ветра, как бы бурных волн. Открыватели начали войну, которую подхватили молодые умы, войну юных поколений против старых, которые все ещё хотели властвовать из своей могилы, — войну движения против косности, возведенной в закон веков».

Промежуточные итоги

Уже из этих, сугубо литературных произведений Мадзини, вырисовывается вполне целостная картина его взглядов. Для него искусство — это поле битвы, борьбы народа против аристократии и монархии, площадка для воспитания нового типа граждан. Его главная идея, очевидно, заключается в итальянском национализме, в создании государства Италия, но уже здесь это государство должно быть вписано в семью европейских народов, и эгоистический национализм, замкнутость на себе, в принципе осуждается. Он не говорит пока ещё о проектах европейской федерации, но уже с самых разных сторон подходит к этой идее вплотную. И это не случайные моменты. С этих ранних сочинений и до самых поздних его работ — Мадзини всегда подчиняет национализм космополитической задаче служения всему Человечеству, и настаивает, что прежде чем кто-то оказывается итальянцем, он в первую очередь является человеком, гражданином мира.

Мадзини вдохновляется всеми известными романтиками того времени, любой национальности, хотя и склоняется больше к немецкой духовности. Он очень мягко критикует консервативных романтиков, но всё таки не хочет поддерживать их консерватизм, и пытается двигаться в направлении условного Байрона, используя романтизм как идею революционную. Поэтому, как и другие «революционные» романтики, Мадзини явно с одобрением относится к фигуре Наполеона, великой героической личности. Но сам он не сторонник абсолютизма, и в политике предпочитает демократию. Да и высказывания у него предельно четко делят мир на черное и белое, где все зло сосредоточено в старых монархических и аристократических принципах.

Помимо эстетики и политических предпочтений романтизма, Мадзини поддерживает и его философию. Он очевидный идеалист, и постоянно обвиняет во всех бедах эпохи — материалистические взгляды XVIII века, которые до сих пор ещё отравляют души итальянцев. Его идеализм не абстрактный, а вполне религиозный, и почти каждый его текст имеет много элементов проповеди, воззваний к Богу, призывов к читателям искренне уверовать и т.д. Частично отсюда берется историческая концепция Мадзини, напоминающая гегельянский Абсолютный Дух. Он верит в прогресс, в формационное, поэтапное развитие человечества, но этот процесс прямо связан с исполнением божественной воли и божественного плана. История у него насквозь телеологична. Хотя сам подход с формациями, как и тезисы о необходимости социального искусства, преодоления эгоизма и т.д., напрямую связаны с учением Сен-Симона, которого Мадзини уже хорошо должен был знать благодаря участию в кружках социалистов-карбонариев. В целом его взгляды уже здесь напоминают нечто среднее между позитивизмом Конта (который ещё не сформировался до конца и существует в то же время), натурализмом Шеллинга и марксизмом. При этом Мадзини явно не знаком с ними, потому что по меньшей мере двое из них ещё не сформировались к этому времени. Это в очередной раз показывает, что некоторые идеи, которые мы привыкли связывать с каким-то одним крупным именем — были в то время чем-то общедоступным, так сказать, «витали в воздухе». И да, все это можно найти даже в небольших чисто-эстетических статьях Мадзини периода 1826-1836 гг., но в цельном виде это мировоззрение будет собрано уже в его политических сочинениях, таких как «Революционная инициатива в Европе» (1834) и «Вера и будущее» (1835), которые мы рассмотрим в отдельной статье, и которые почти в таком же виде будут изложены в его позднейшей работе «Обязанности человека» (1860).

Оставшиеся эстетические работы и политические работы, написанные после 1836 года мы рассмотрим в ещё одной-двух отдельных статьях, ссылки на которые будут размещены в навигационном блоке из начала статьи.