Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском и английском языках

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

После обзоров на книги Свааба и Вааля, купил ещё одну работу, посвященную работе мозга: «Как мы учимся, и почему мозг обучается лучше, чем машина… пока что» Станисласа Деана (вики). Книга меня очень разочаровала, потому что её автор враг Локка (буквально) и критик концепции tabula rasa. Причем сразу на уровне ИДЕЙ, а не каких-то поведенческих паттернов и инстинктов. Это полное фиаско. Этот обзор будет посвящен другой книге, «Секретам нейропластичности» Дэвида Иглмена, но прежде чем перейти к ней, все же скажу пару слов на счет книги Деана, и приведу только несколько цитат из неё. Подход к изложению материала из самого начала книги по началу казался даже неплохим, мне это вполне импонирует. Здесь он попытался визуализировать, сколько весит человеческая ДНК в мегабайтах: «Предварительное программирование мозга и невозможно, и нежелательно. Невозможно? Но почему? Хотя бы потому, что для подробного кодирования всех наших знаний человеческой ДНК просто не хватило бы емкости. Наши двадцать три пары хромосом содержат три миллиарда пар «букв» A, C, G, T – молекул аденина, цитозина, гуанина и тимина. Сколько информации они несут? Информация измеряется в битах, которые могут иметь два значения: 1 или 0. Поскольку каждая из четырех букв генома кодирует два бита (мы можем записать их как 00, 01, 10 и 11), наша ДНК содержит в общей сложности шесть миллиардов битов. Однако, как вы помните, в современных компьютерах мы считаем информацию байтами – последовательностями из восьми битов. Следовательно, человеческий геном можно свести примерно к 750 мегабайтам. Это емкость старомодного компакт-диска или небольшого USB-накопителя! И это при том, что в своих расчетах мы не учитывали многочисленные повторения, которыми изобилует наша ДНК». Но уже в самом начале, обрисовывая план книги, Деан заявляет, что:

Во второй части книги, «Как учится наш мозг», мы обратимся к психологии и нейробиологии. Особое внимание будет уделено младенцам – подлинным и непревзойденным самообучающимся машинам. Согласно новейшим исследованиям, они действительно ведут себя как юные специалисты по статистике. Их поразительная интуиция в сферах языка, геометрии, чисел и статистики подтверждает: младенцы могут быть чем угодно, но только не «чистым листом», tabula rasa. При рождении детский мозг уже организован, он проецирует гипотезы на внешний мир с самого первого дня. Кроме того, дети обладают значительным запасом пластичности, которая отражается в беспрерывных изменениях синапсов. В пределах этой статистической машины наследственность и среда не противостоят друг другу – напротив, они действуют сообща. Результатом является структурированная, но пластичная система с уникальной способностью к самовосстановлению после травм и переориентации уже существующих нейронных сетей на овладение навыками, не предусмотренными эволюцией, – например, чтением или математикой.

За исключением критики Локка, этот набор воды, сам по себе, вполне нормальный. Про нейропластичность было бы интересно почитать. Но к сожалению здесь больше воды и общих слов, чем содержания и интересных примеров. По началу казалось, что высказав свои философские взгляды во вступительной статье, он перейдет к какой-то конкретике про мозг. Но вместо этого он дальше начал обращать в свою веру. Вот, например, итоговый вывод из первой главы книги: «Наш мозг – не просто пассивный приемник сенсорных импульсов. С самого начала он обладает набором абстрактных гипотез – знаниями, накопленными в результате дарвиновской эволюции и проецируемыми на внешний мир. Хотя не все ученые согласны с данной точкой зрения, я считаю ее ключевой: наивная эмпирическая философия, лежащая в основе многих современных искусственных нейросетей, ошибочна. Едва ли при рождении наши нейронные сети абсолютно дезорганизованы и лишены каких-либо знаний вообще. Такого просто не может быть. Научение – и у человека, и у машины – всегда начинается с некоего набора априорных гипотез. Эти гипотезы система проецирует на поступающие данные, а затем выбирает те, которые лучше всего согласуются с текущими условиями». Просто очередной кантианец и любитель романтической философии воюет со злыми эмпириками, доказывая, что он не просто какой-то пассивный лох и аппарат для восприятий. Доказательство на уровне «мне кажется что эмпирики идиоты, поэтому у них ничего не выйдет» — это нечто. Нет, я не против таких сочинений, и сам пишу в подобном стиле. Но просто читать набор лозунгов, нацеленный на вербовку читателя в определенную школу философии, это не то, ради чего я открывал эту книгу. Так что я добросовестно прочитал 1/4 книги Деана, а дальше прошелся по диагонали. Основная цель книги — пропаганда нового метода воспитания на основе системы Монтессори. Читать дальше не было интересно. Книга многообещающе начиналась с названия о том, что машины не могут научиться думать, «пока что». Но по факту мужик в книге просто орет о том, что человек насколько крут, что машинам даже тысячи лет развития не помогут, чтобы сравниться с нашим величием. И в общем-то на этом тема исчерпывается. Ценность книги — околонулевая. Полезно только для тех, кто хочет в боях против эмпириков (т.е. против меня) выглядеть убедительно, со ссылкой на современного учёного.

География мозга

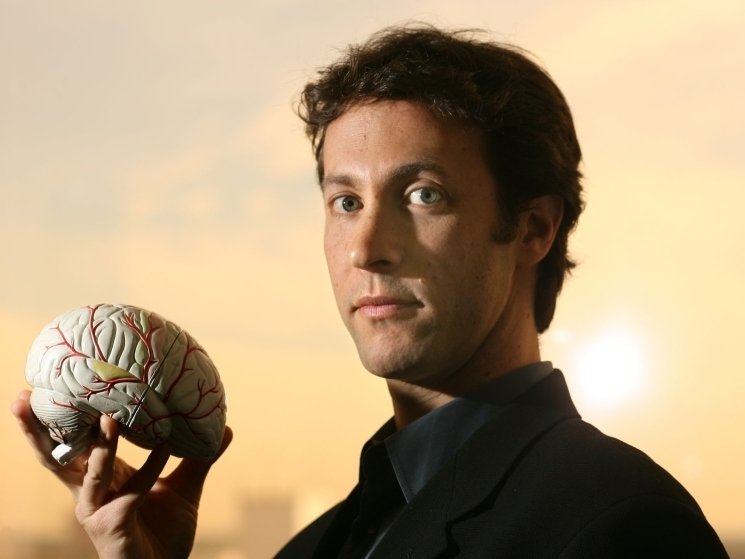

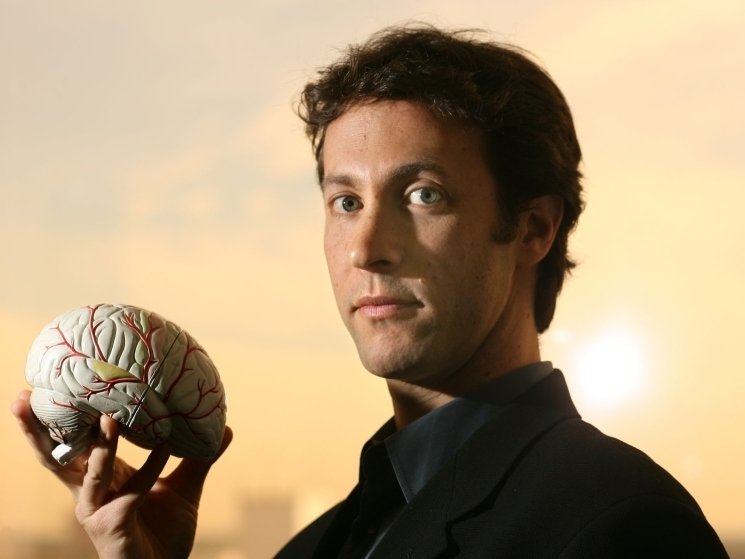

После этого малополезного примера пропаганды кантианства, пришлось взять другую книгу, чтобы узнать что-то по существу дела о мозге. Как уже было заявлено, это «Секреты нейропластичности» Дэвида Иглмена, хотя это перевод с украинского, сама книга в оригинале называется Livewired: The Inside Story of the Ever-Changing Brain, и вышла она совсем недавно, в 2020 году. Ее можно без проблем найти в интернетах на русском, например на флибусте. И я всем рекомендую её к прочтению. С первых 40-ка страниц становится очевидно, что она не в пример лучше книги Деана. Не только потому, что она лучше ложится в концепцию Локка (хотя и поэтому тоже), но и потому, что он не орет в каждой главе о том, что «чистый лист» это ошибка, или о том, что это не-ошибка. Это больше похоже на работу ученого, и экспериментальных примеров здесь пока что намного больше, чем рассуждений о том, как правильно философствовать о глобальных устоях человечества. Как обычно, подтверждается старая истина, что в спорных вопросах можно запросто найти двух разных учёных, которые, будучи одинаково профессионалами, будут доказывать диаметрально противоположные вещи. А значит ссылками на «наукадоказала» отделаться довольно сложно.

«Незрячим людям свойственен невероятно обостренный слух. Так, у Бена Андервуда в возрасте двух лет перестал видеть левый глаз. Мать отвела его к врачу, и вскоре обследование выявило у мальчика рак сетчатки обоих глаз. Облучение и химиотерапия не дали результатов, и Бену в три года удалили оба глаза. А к семи годам он самостоятельно освоил полезную, но очень уж неожиданную методу «зрения»: щелкал языком и улавливал эхо от окружающих предметов. Таким образом он научился различать, где располагаются, например, дверные проемы, окружающие его люди, припаркованные автомобили. Мальчик овладел техникой эхолокации: посылал звуковые волны и ловил их отражения от предметов».

Одна из крупных идей книги — мозг настолько гибок, что аргументы про генетическую предопределённость секторов мозга тоже стоит пересмотреть. Не полностью, но во многих случаях. Например, он доказал на экспериментальных примерах, что «карта тела» в мозгу меняется, и тоже самое касается и секторов сенсорного восприятия. Пример выше с развитием слуха у слепых — классика этой темы. Здесь интересно другое. Оказывается, что в случае с любым навыком, у человека будет получаться тем лучше, чем больше «территории» мозга занято под эту задачу. Зона, отвечающая за зрение начинает работать со слуховой информацией (и с тактильной и т.д.). Нейроны из государства «Слух» начинают завоевывать государство «Зрение» и менять карту мозга. По идее это же относится даже к более специфическим навыкам, например если игра на скрипке будет локализована в мозгу рядом с ездой на велике, то по идее тренировки со скрипкой быстрее всего вытеснят навык езды.

Самое главное, что открыл Иглмен, что даже если завязать человеку глаза, то зрительная кора мозга начинает реагировать на звуки (чего до этого момента не делала), уже через час. Конечно, она реагирует слабо, не в пример слепым людям, но реагирует. Мозг перестраивается буквально сразу. И отсюда возникает проблема, и даже отчасти ее решение, относительно природы сновидений. Иглмен допускает, что мы видим сны, потому что «государство Зрение» не хочет терять свои владения по такой банальной причине, как сон. Поэтому зона, отвечающая за зрение, активничает во сне, чтобы не дать повода для соседних нейронов к захвату избыточной территории. Еще где-то с 2017-го я иногда в частных беседах люблю абстрактные рассуждения, по типу «а что если бы мы вживили в мозг чип-приемник для блютуз сигналов с камеры, которая подвешена на дрон». Меня интересовало в том числе и то, как эта картинка будет восприниматься, и что будет если подключить не две камеры (как два глаза), а например три камеры или больше. Ну и я часто задавался разными другими гипотетическими трюками, как например автономная рука, управляемая силой мысли, в духе «Семейки Адамсов» (кстати, через два года после написания этой заметки я таки увидел реализацию этой идеи); или что будет, если в одну черепную коробку засунуть два разных мозга, но подключить их к одной сенсорной системе. В общем, вариантов много, но я, мало чего зная про физиологию, считал их вполне реальными, рабочими вариантами, исходя просто из принципов философии материализма. В большей части случаев мои собеседники крутили у виска, не веря в то, что мы можем даже просто глаза заменить камерами, не то что ставить их на дрон, который даже не часть нашего тела.

Мозг как уникальная платформа для гаджетов

Так вот, книга Иглмена для меня приятное открытие, ибо он относится к сенсорным органам точно также, и допускает всё тоже самое, что и я, но аргументирует это большим количеством примеров из реальной биологии, генетики, и актуальных технологических экспериментов. Основной тезис у него прост. Мозг — как компьютер, который может дешифровать любую информацию, если она реально имеет какую-то ценность, а как именно эта информация попадет в него — не важно. До такой степени все это не важно, что по идее, если прикрутить к нам искусственный эхолокатор, то мозг вскоре создаст отдельную «зону эхолокации», и мы вполне сможем пользоваться этим видом ориентации в пространстве не хуже летучей мыши. Да, биология определила нам 5 основных каналов восприятия, но это вещь ситуативная. Природа как бы предусмотрела, что если со временем у нашего вида возникнут когти вместо ногтей, то мы сможем ими управлять. Какие «обвесы» будут на нашем «персонаже» — вещь вторичная, хотя и не случайная. Только благодаря науке мы теперь сможем (при желании) произвольно вмешиваться и ставить такие «обвесы», какие захотим. Даже тот факт, что мозг может воспринимать информацию из слухового аппарата — уже невероятен. Потому что до этого он получал информацию не в виде буквально электрических импульсов, и отнюдь не в формате двоичного кода. Однако, получив зашифрованную информацию, по сути на совсем другом «языке» — очень быстро мозг учиться считывать ее и слышит всем привычные звуки, слова и т.д.

Конечно, в этой книге тоже нет железобетонной аргументации, а скорее набор выводов из набора определенных экспериментов. В качестве рабочей гипотезы автор принимает, что «секторы» мозга могут формироваться в зависимости от типа входящей информации. Поэтому «зрительная» зона в голове формируется из-за наличия у нас органов зрения, т.е. глаз, и не врождена. Он подыгрывает концепции Локка, но строго доказать своего мнения не может (как не могут доказать и обратного, в общем-то). Здесь можно сказать, что если бы за зрение отвечала строго одна зона, то после её вырезания из мозга — слепота была бы неизлечима. Однако это не так, и значит скорее глаза являются причиной, а функциональная зона зрения — следствием. Этому мешает только то, что функциональные зоны обычно распределены одинаково у всех людей. Это не случайность, а очевидный результат эволюции и долгого существования с пятью стандартными органами чувств. Из-за этого может создаваться впечатление, что мозг человека специально создан под определенный набор функций. Но вполне возможно, что это ошибочно суждение, основанное на простой констатации итогового факта, что никак не помогает понять природу мозга и суть его эволюции. И тем не менее, даже на уровне простого перечня приведенных в книге примеров, она всё равно на порядок лучше предыдущей. Дальше я в основном буду приводить крупные цитаты из книги:

«Иногда расширение сенсорных возможностей происходит ненамеренно. Многим людям проводят операции по удалению катаракты и устранению помутнения роговой оболочки глаза путем ее замены на синтетическую. Как выяснилось, естественная роговица блокирует ультрафиолетовый свет, а заменяющая ее искусственная пропускает. В итоге пациенты с пересаженной роговицей открывают у себя новую способность воспринимать глазом цвета электромагнитного спектра, которых раньше видеть не могли. Так, инженеру Алеку Комарницкому пересадили искусственную роговицу, и теперь он замечает вокруг некоторых объектов ореол синевато-фиолетового цвета, который никто, кроме него, не видит. В первый раз он заметил такое на следующий день после операции, взглянув на шорты сына с символикой бейсбольной команды Colorado Rockies. Для всех шорты были черными, однако Алек увидел, что ткань испускает синевато-фиолетовое свечение. Когда пытливый инженер поместил на оперированный глаз ультрафиолетовый фильтр, цвет шорт сразу сделался черным, каким его видели все остальные. Если в помещении включить лампу «черного света» (излучающую только ультрафиолетовый свет), вы ничего не увидите, зато для Алека помещение зальется ярким пурпурным свечением. Новоявленная сверхспособность, позволяющая воспринимать цвет за пределами видимого человеку спектра, обогащает зрительный опыт Алека новыми впечатлениями, когда он любуется закатами, цветами в саду или смотрит на огонь горелок газовой плиты».

[…]

В штаб-квартире нашего проекта Neosensory инженер Майк Перротта как-то раз подключил к одному из вибротактильных браслетов инфракрасный сенсор. Вечером, надев для пробы этот браслет, я пошел между зданиями по неосвещенной улице и вдруг почувствовал вибрации на запястье. Сначала я ничего не понял. Откуда тут, на улице, взялось инфракрасное излучение? Наверное, это ошибка кодировки или с самим браслетом что-то не в порядке, подумал я. Но все же пошел в направлении сигнала, и чем дальше шел, тем больше он усиливался. В итоге сигнал привел меня прямехонько под инфракрасную камеру наблюдения, окруженную светом от инфракрасных светодиодов. Мы обычно не видим уличных камер ночного наблюдения, подглядывающих за нами, зато они немедленно обнаруживаются, если у вас на руке окошко в эту часть светового диапазона.

Аналогичным образом зрительный опыт расширяют и у животных. Так, в 2015 году ученые Эрик Томсон и Мигель Николелис подключили детектор инфракрасного света напрямую к мозгу крысы и убедились, что она научилась использовать новую возможность. Крыса выполняла тестовые задания, в которых от нее требовалось видеть инфракрасное излучение и руководствоваться им при выборе предлагаемых вариантов действий. Когда к соматосенсорной коре животного подключили один детектор, у нее ушло сорок дней, чтобы научиться выполнять задание. Еще в одном эксперименте Томсон и Николелис имплантировали другой крысе три дополнительных электрода, и она обучилась выполнять задание всего за четыре дня. А потом имплантировали инфракрасный детектор уже непосредственно в зрительную кору, и этой крысе понадобился всего день, чтобы освоить задание.

Входящий инфракрасный сигнал на поверку оказался просто еще одним типом данных, которыми может воспользоваться мозг крысы. Не играет роли, какими путями поступают в мозг данные; главное, чтобы поступали. Что важно: добавление инфракрасного детектора никоим образом не нарушило нормального функционирования соматосенсорной коры; как и до имплантации, крыса свободно пользовалась усиками и лапками, чтобы ориентироваться в пространстве. Наоборот, новое чувство легко добавилось к уже имевшимся.

[…]

Подводный робот Starfish («Морская звезда») на ходу выстраивает модель своего «тела» и в процессе учится, какие движения ему доступны. Программирования в традиционном смысле ему не требуется; он самостоятельно изучает свое устройство. Как младенец сучит ручками-ножками, так Starfish пробует осуществить какое-то движение и оценивает последствия: по показаниям гироскопов определяет, насколько при этом наклонилось центральное «тело». Вытягивая конечность, робот не получает информации ни о своем строении, ни о характере взаимодействия с внешней средой, но обратная связь сужает пространство возможностей: иными словами, сокращает число вариантов для построения гипотезы о том, что он собой представляет. Затем настает черед следующего движения, но оно будет неслучайным, поскольку робот постарается еще четче очертить границы оставшихся после предыдущего движения гипотез.

Выбирая каждое последующее движение так, чтобы еще сильнее раздробить поле гипотетических возможностей, Starfish все больше проясняет картину строения своего «тела». Самообучаясь, робот привыкает использовать собственные приводы, и если вы отсоедините одну его конечность, он переосмыслит модель своего строения с учетом ее отсутствия. Как Терминатор: когда Сара Коннор сожгла его и переломала ему ноги, он продолжал функционировать, хотя уже с другим строением тела, и по-прежнему преследовал свою цель.

Создавать самообучающихся роботов — путь более эффективный и гибкий, чем программирование на предустановленный набор движений. Вот и Мать-природа, располагая всего несколькими десятками тысяч генов для конструирования живых тварей, по всей видимости, не может спрограммировать весь спектр потенциальных действий, которые они могли бы производить в условиях реальной жизни. Какой же у нее остается выход? Правильно, выстроить систему, которая сама себя познает.

В книге был описан эксперимент 2008 года, где обезьяна с двумя здоровыми и работающими руками смогла управлять ещё и третьей рукой, механической. Я упоминаю это вкратце, хотя само собой это очень важный и интересный момент. Но процитировать хочу то, что идёт уже после этого факта, что ещё эпичнее:

Джен, и у обезьян в экспериментах с маршмеллоу робоконечность подсоединялась не непосредственно к туловищу, а через пучок кабелей. Если бы нам удалось перейти на беспроводной формат, роборуке вовсе не обязательно было бы находиться в одном с нами помещении. Возможно ли управлять роботом, который обитает на другом краю планеты? Еще как возможно! Более того, такое уже известно. Несколько лет назад в Университете Дьюка нейробиолог Мигель Николелис с группой коллег имплантировали электроды в мозг макаки-резуса (это опять был самец), которая в реальном времени руководила походкой робота, находившегося в другой части света. Обезьяна ходила по беговому тренажеру, а сигналы с ее моторной коры записывались, кодировались в двоичный код и передавались через интернет — лаборатории в Японии, где их транслировали роботу. И полутораметровый робот весом 90 кг перемещался по лаборатории, в точности повторяя манеру ходьбы макаки, словно был ее металлическим двойником.

(Расписывание технической реализации я пропускаю).

Когда сам принцип был наглядно продемонстрирован, исследователи в Дьюке выключили тренажер. Но обезьяна все еще видела своего аватара на экране и думала о ходьбе. А тем временем робот в Киото продолжал расхаживать по лаборатории, поскольку сигналы моторной коры макаки по-прежнему транслировались ему. Точно так же Джен мысленно представляла движения, а роборука выполняла их. Представляется, что в не очень отдаленном будущем мы почти неизбежно получим управляемых силой мысли роботов на производстве, в подводной среде, а может, и на поверхности Луны и будем управлять ими, не покидая уютных насиженных диванов. После основательных тренировок наши кортикальные карты включат в свой состав приводы и детекторы роботов, которые станут нашими телеконечностями и телесенсорами.

Неплохой пример, иллюстрирующий буквально новый опыт, которого нет у большинства людей, и который даже трудно вообразить, пока не получаешь новую функциональность: «Литейщик Найджел Окленд в результате несчастного случая на производстве лишился руки до локтя. Несчастье сокрушило его физически и морально, но ему поставили великолепный бионический протез. Мозг Найджела посылает команды неповрежденным нервным волокнам и мышцам, сигналы интерпретируются бионической начинкой протеза, и он плавно двигается более чем в дюжине направлений. А фокус вот в чем: попросите Найджела повернуть запястье. Он поднимет руку и повернет ладонь, а она как миленькая продолжит вращение, пока не повернется вокруг своей оси раз, другой, и так и будет медленно вращаться, словно волчок, пока Найджел не остановит ее. Стало быть, тело у Найджела лучше, чем у вас, в том смысле, что имеет меньше ограничений и больше степеней свободы движения. При конструировании роборуки биоинженеры сообразили, что нерентабельно снабжать ее связками и сухожилиями, ограничивающими диапазон движения живой кисти. Как предполагается, Найджел способен генерировать мысли, на которые не способны мы (скажем, «Пускай рука продолжает поворачиваться» или «Сейчас одним поворотом руки вкручу лампочку»)».

Прикольно то, что в рамках рабочей гипотезы Иглмен предлагает смотреть на мозг, как на место сосуществования отдельных клеток. В самом этом представлении ничего особенного нового нет, об этом же говорил и Свааб. Но обычно подразумевается некая коллективная работа, сотрудничество этих клеток, где они дружелюбно общаются друг с другом, устанавливая связи. Иглмен предлагает смотреть на это иначе, что каждая клетка — эгоистический индивидуалист. Ее цель — поработить соседнюю и спастись самой, или на худой конец получить больше питательных веществ за счёт соседей. Это, в каком-то смысле, классический атомистический подход. И Ингмен говорит, что при такой гипотезе можно объяснить большее количество явлений в работе мозга. Не знаю, так ли это, но гипотеза базированная. И немного печальных новостей:

«Помните, в фильме «Матрица» Нео и Тринити находят на крыше здания вертолет В-212. Нео спрашивает: «Ты умеешь водить такой вертолет?». Тринити отвечает: «Пока нет», а сама звонит коллеге и просит «программу пилотажа для вертолета В-212». Коллега лихорадочно стучит по клавиатурам компьютеров и за какие-то секунды загружает в мозг Тринити нужную программу. Они с Нео забираются в вертолет, Тринити садится за штурвал и мастерски лавирует между зданиями. Каждому пришлось бы по душе такое будущее, да только нам его не видать. Почему? А потому, что память есть функция всего, что ранее уложилось в ней. У кого-то знания о том, как пилотировать вертолет В-212, могут быть закодированы по принципу схожести с управлением мотоциклом. Другой человек, возможно, с детства умеет ездить верхом, и потому его знания о пилотировании могут опираться на моторную память управления поводьями. У третьего те же знания хранятся в контексте видеоигр, которыми он увлекается с детства. Каждый по-своему усваивает навык пилотирования вертолета, поэтому невозможно составить стандартный набор инструкций для загрузки в любой мозг. Иными словами, «мозговые» инструкции по пилотированию вертолета, в отличие от компьютерных, не есть подгружаемый файл; напротив, эти знания прочно привязаны ко всему жизненному опыту, пережитому лично вами. Ранний опыт выстраивает в мозге внутренний город памяти, в котором каждый вновь прибывающий житель должен отыскать свой и только свой уникальный уголок».

Вообще книгу я цитирую немного неверно, используя украинскую версию названия, переведенную на русский. Но на русском языке она вышла под названием «Живой мозг. Удивительные факты о нейропластичности и возможностях мозга». Ссылку как ее скачать на флибусте, я уже приводил, но теперь дублирую снова. И читать эту книгу я в общем-то закончил. Книга очень годная, пока она лучшая из того, что я читал за последний месяц (или где-то на уровне с книгой Кэрролла про бозон). Да, как и предыдущие, она ангажирована, и в этот раз в пользу гносеологического эмпиризма. Хотя я сам сторонник этого подхода, но все таки закрадывается ощущение, что автор пытается выдавать желаемое за действительное. Правда, если он это и делает, то очень грамотно. При чем автор не является, как можно подумать из его «локковской» концепции, также и «механистическим материалистом» в самом грубом смысле этого слова (помимо прочего, он принимает, судя по всему, аргументы Канта про априорность времени и пространства). Он скорее «органицист», и критикует современные программы ИИ, как раз из-за их стремления создавать механизмы, а не копировать модели природы. В этом плане я с ним полностью согласен. Также он последователен и в том, какие выводы нужно делать из эмпиризма по поводу «личности», и вполне базированно говорит в самом конце книги:

«В целом мы идем по жизни с ощущением, что есть «я», а отдельно от меня есть мир. Но, и это мы уже обсудили, то, кто вы есть, ваша личность обретает форму в результате взаимодействия со средой обитания, багажом вашего опыта, с вашими друзьями, врагами, культурой, мировоззрением, эпохой — словом, со всем, что вас окружает. При всей похвальности таких аттестаций, как «он сам себе хозяин» или «она независима в своих суждениях», у вас на самом деле нет ни малейшей возможности обособить себя от всего богатства контекста, в который вы встроены. Не существует вас в отрыве и отдельности от всего. Это ваша внешняя среда сформировала ваши взгляды, убеждения и чаяния, все ваше существо снаружи и изнутри, как скульптор высекает свое творение из глыбы мрамора. Спасибо тебе, животворящая нейронная сеть нашего мозга: благодаря тебе каждый из нас и есть целый мир».

А несколько выше он суммировал всю свою книгу, выводя следующие 7 принципов:

— Отражай реальность. Всякий мозг подстраивается под поступающие в него входные данные.

— Не пренебрегай любыми входящими сигналами. Мозг умеет пустить в дело любые поступившие данные.

— Задействуй любые органы. Мозг обучается управлять вверенным ему телом, как бы оно ни было устроено.

— Сохраняй ценное. Мозг распределяет свои ресурсы, сообразуясь с актуальностью.

— Изолируй стабильные данные. В зависимости от характера входных данных одни части мозга проявляют больше гибкости, чем другие.

— Конкурируй или умри. Пластичность мозга есть результат борьбы компонентов системы за выживание.

— Следуй за фактами. Мозг выстраивает внутреннюю модель реальности и, обнаружив, что его предсказания не сбылись, тотчас же перестраивается.