Восьмая глава книги Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).

Все главы этой книги (и версию PDF) можно найти здесь.

Сноски из оригинальной книги малоинформативны и на сайте их проблематично отразить. Все они доступны в итоговой PDF версии книги.

Люди Революции разрушили старый режим, чтобы заменить его административной и судебной, политической и финансовой, религиозной и университетской организацией, не имеющей ничего общего с прошлым. Но вскоре стало ясно, что нельзя безнаказанно в одночасье изменить учреждения, и что «падение этих великих тел не может происходить иначе, кроме как крайне болезненным путем». Наступила реакция: были восстановлены исполнительная власть, религия, Университет, даже Бурбоны. Некоторые хотели полностью вернуть прежний порядок вещей. И только совсем немногие утверждали, что общественное здание должно быть полностью перестроено по новому плану. И действительно, кто мог ещё, после двадцати лет опыта — одного более разочаровывающего, чем другой — верить в абсолютную ценность конституций, даже самых удовлетворительных с точки зрения разума?

То же самое произошло и в философии. Хотели «воссоздать разум», устранили основные вопросы старой философии, начали — по образцу физических и естественных наук — исследование обширной области, которую надеялись быстро освоить. Надо сказать, начало было удачным, и попытки обещали быть плодотворными для нравственных наук. Но немало поколений израсходует себя, собирая истины в деталях, прежде чем человечество получит ясное представление о целом. А пока нужно жить, и чтобы жить, нужно «по меньшей мере иметь нравственность на время». Старая философия, союзница религии, давала такую мораль: её недостатки были известны, но она была знакома и, худо-бедно, направляла множество поколений. К ней вернулись, как и к другим учреждениям старого порядка. Некоторые возвратились к схоластике и подчинили философию теологии; другие пытались соединить её с новой философией. Кабанис, Тюро, Био, Ампер, Биран, Бенжамен Констан признавали, что с прошлым нельзя порвать абсолютно. Лишь один, или почти один, Дестют де Траси молча протестовал против всякой, даже частичной, философской реставрации, до тех пор, пока Бруссе не вернул старой идеологии сторонников, но при этом исказил её характер, превратив орудие прогресса в оружие борьбы.

Идеологи третьего поколения любили и прошлое, и будущее, не желая приносить одно в жертву другому. Если некоторые из них, как Дежерандо и Ларомигьер, с ранних пор заняли видное место в школе благодаря своим оригинальным исследованиям, то они всё же не последовали за теми, кто считал, что старая философия должна быть полностью отброшена. Когда повсюду обратились к прошлому, они остались верны уже достигнутому и легко показали, что их положения никоим образом не противоречат религиозным убеждениям. Умеренные из обеих партий сочли превосходными те доктрины, в которых для них искусно сочетались прошлое и будущее. Порой даже ультраконсерваторы признавали, что эти идеи не подрывают устоев, и проявляли к ним уважение. Что же до их противников, те радовались успеху некоторых из идей, которые они сами прежде защищали или восхищались ими. Порталис и Сикар, Дежерандо и Прево, а особенно Ларомигьер и его ученики принесли школе новую популярность. Стараясь ни в письме, ни в преподавании не давать повода для критики их религиозных или политических взглядов, они позволили наукам развиваться, не следуя за ними, и тем самым дали возможность молодым школам возобновить и продолжить те исследования, которые и составили успех идеологов. История этого третьего поколения интересна влиянием, которое его представители оказывали на самых разных людей; интересна она и с точки зрения доктрин. Всё более ограничиваясь, эти доктрины представляют собой paupertina philosophia — бедную философию, которая никому не мешает, потому что не затрагивает вопросов, волнующих каждого, но именно потому перестаёт удовлетворять даже тех, кто считает её безупречной.

— I —

Порталис и философский дух; Сикар, его труды по грамматике, о глухонемых, его отношения с идеологами

Порталис (Portalis) был предметом многочисленных исследований, когда занялись «людьми, которые способствовали восстановлению общества после его судорог и бурь». Во время Директории он выступал против «новых высылок эмигрантов», против мер, задуманных в отношении неприсоединившихся священников, утверждая, что «если компас открыл вселенную, то христианство сделало её общительной», и с успехом защищал эмигрантов, потерпевших кораблекрушение в Кале. Осуждённый на депортацию после 18 фрюктидора, он бежал в Швейцарию, затем в Гольштейн, где поселился у графа Ревентлау и сблизился с Штольбергами и Якоби. Именно там, уже почти ослепнув, он продиктовал своему сыну Трактат об употреблении и злоупотреблении философским духом в XVIII веке. Вернувшись во Францию после 18 брюмера, он стал государственным советником, принял активное участие в составлении Гражданского кодекса, в работе над Конкордатом и показал, что органические статьи «примирят, так сказать, Революцию с небом». Он умер в 1807 году. Его труд, изданный лишь в 1828 году, принадлежит, как отметил Сент-Бёв, к «духу возвращения и религиозного пробуждения». Но он остаётся философом, и «его страдания не изменили его принципов». Он вносит коррективы, но сохраняет план Кондорсе: составляет разумную историю человеческого разума начиная с Возрождения, предлагает картину всех добрых идей, всех правильных методов, всех видов прогресса, отличающих и украшающих столетие. Философский дух для него — это «дух свободы, исследования и просвещения: он хочет всё видеть и ничего не предполагать; он проявляется методично и действует с рассудительностью, оценивает каждую вещь согласно её собственным принципам, независимо от мнения и обычая, и не останавливается на следствиях, а восходит к причинам. В каждой области он углубляет взаимосвязи, чтобы открыть результаты, он сочетает, а не разъединяет части, чтобы сформировать целое; наконец, он определяет цель, объём и границы различных человеческих знаний и стремится довести их до высшей степени полезности, достоинства и совершенства». Отличный от философии, ограниченной определённым кругом объектов, он выступает как «результат сравнительных наук», применимый ко всему. Порталис восхваляет Локка, особенно Кондильяка, даже Мабли, Декарта, и — вслед за Дестютом де Траси — преобразует «я мыслю, следовательно, я существую» в «я ощущаю, следовательно, я существую». Не зная, что такое дух, не больше, чем мы знаем, что такое материя, он отбрасывает все системы, касающиеся союза души и тела, о котором мы не можем иметь ни непосредственного восприятия, ни опыта. Кант для него столь же опасен, как и Ламетри: зачем он возрождает изношенные системы, при этом с такой напыщенностью заявляя, будто откроет людям истины, до сих пор сокрытые от их разума, тогда как на деле он лишь порождает плохих рассуждателей, софистов и подрывает все основания человеческой уверенности?

В 1828 году сын Порталиса занимал пост министра, тогда как Кузен и Дамирон пытались покончить «с сенсуализмом», в то время как Даннон, Бруссе, Андриё, Валет защищали идеологов. Для некоторых из последних автор О злоупотреблении философским духом стал союзником. Валет рекомендует читать его труд наряду с Трактатом о системах тем, кого он хочет отвратить от «бесплодных абстракций Кузена». Буйе объединяет его с Дестютом де Траси и вместе с «двумя людьми выдающихся достоинств» провозглашает бесплодность силлогизма. И, по всей видимости, совет Валета был услышан, поскольку в 1834 году появилось третье издание сочинения.

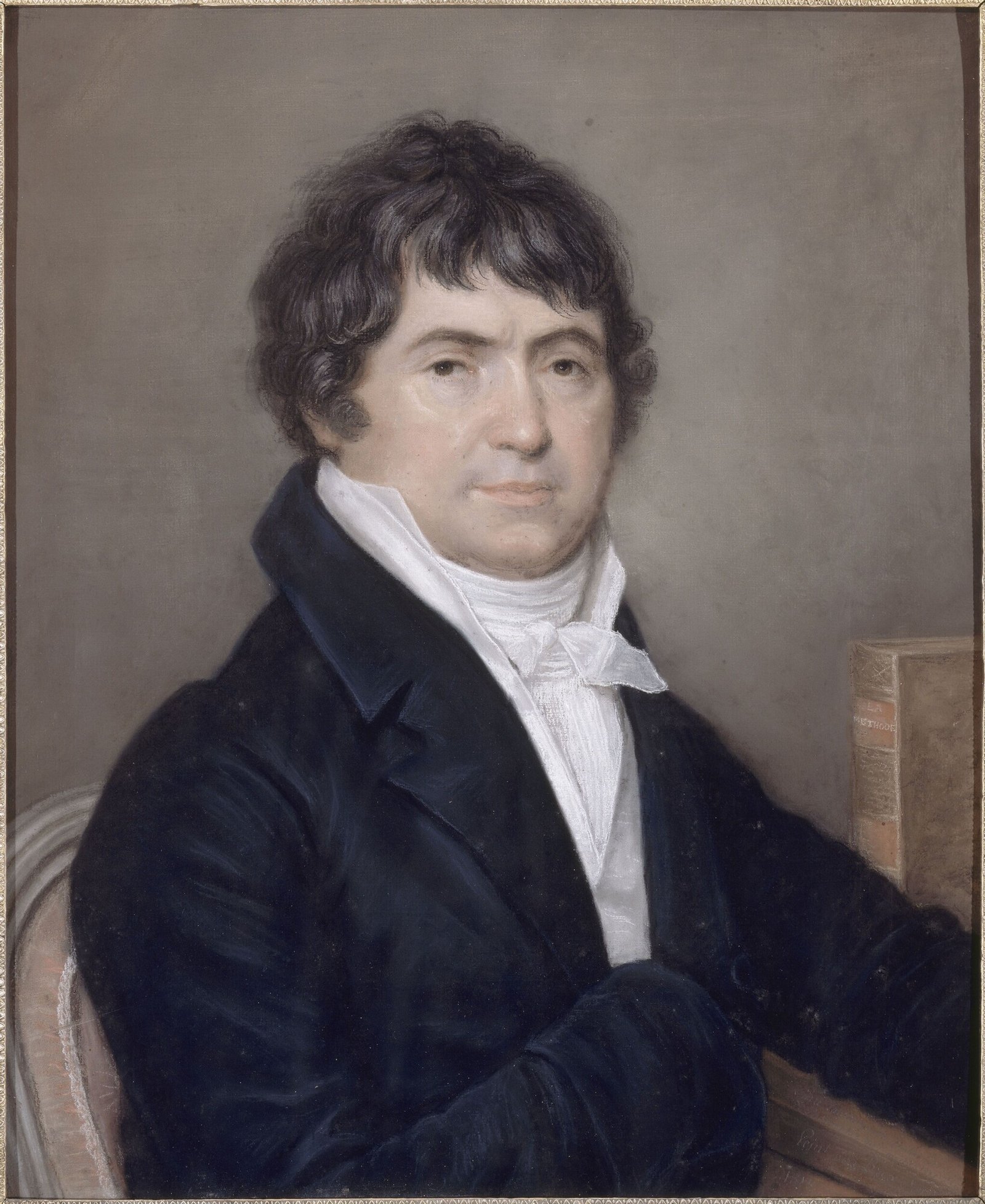

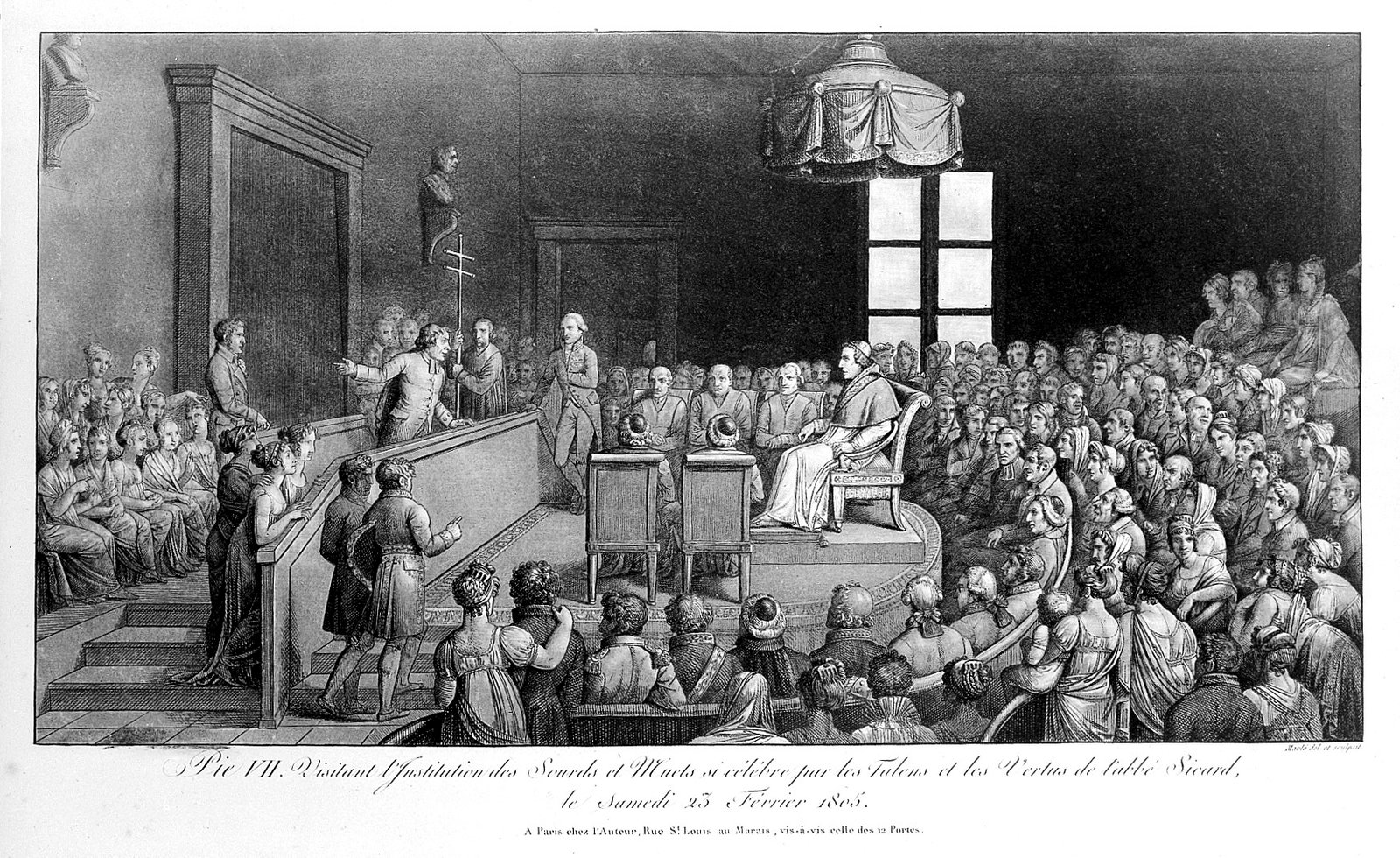

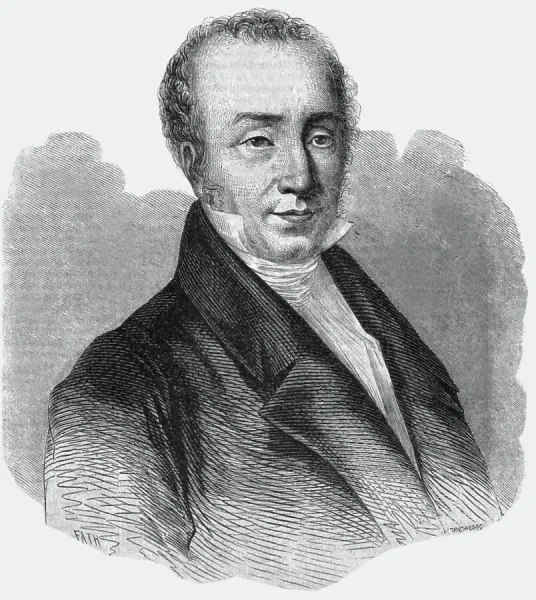

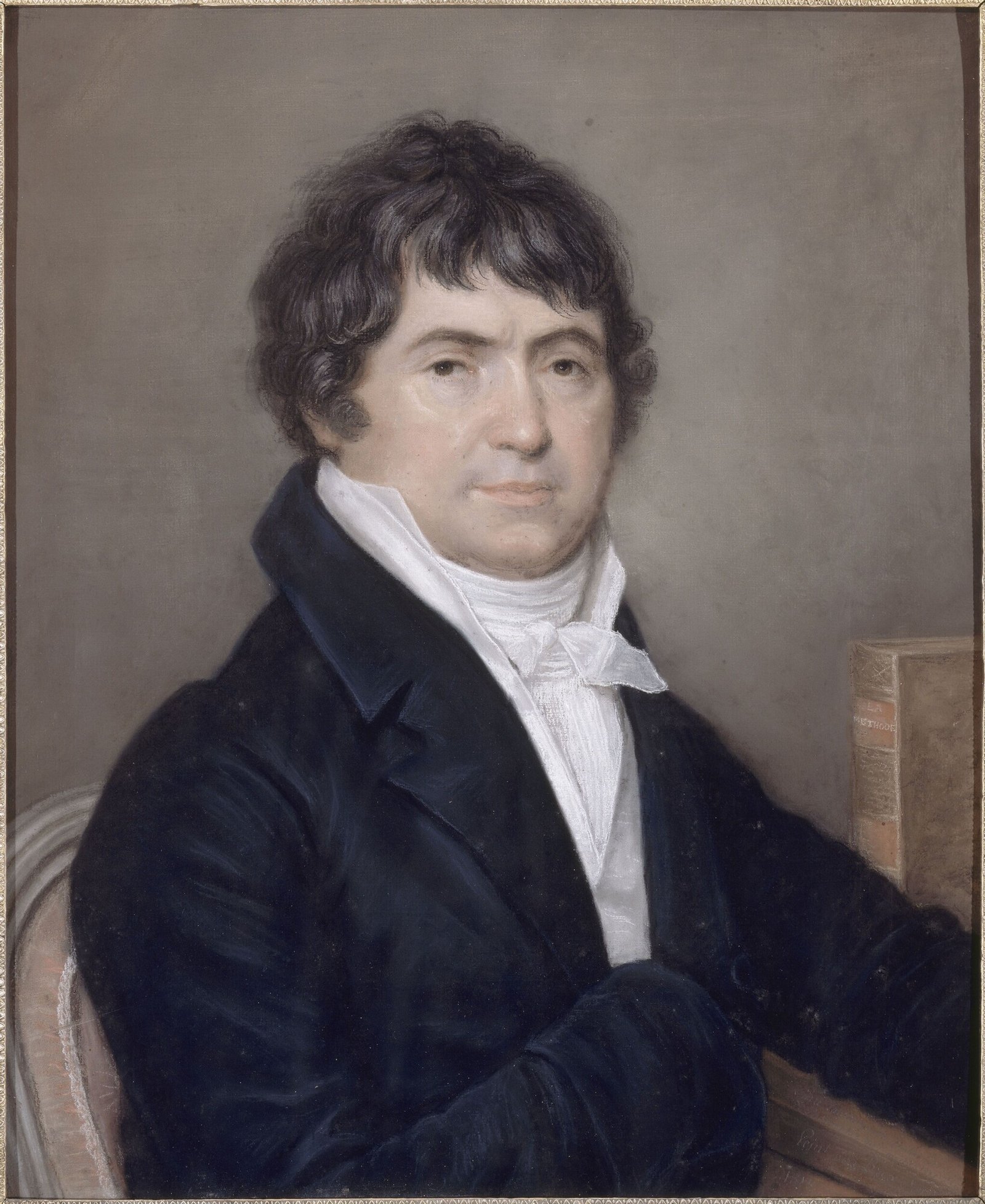

Вместе с Порталисом был депортирован 18 фрюктидора и Сикар, доктринёр, подобно Лаканалю и Ларомигьеру. Но его философская карьера оказалась гораздо более извилистой и куда труднее поддаётся определению. После 9 термидора среди бумаг Кутона нашли книгу, на первой странице которой он написал компрометирующую посвятительную надпись; Лаканаль разорвал её и тем самым спас Сикара, которому впоследствии поручили преподавать в Нормальных школах искусство речи. Его курс был выдающимся и свидетельствовал о симпатии к идеологам. Предположив, будто «все грамматики сгорели в великом пожаре», преподаватель применяет анализ — по примеру Кондильяка и Дюмарсе — чтобы навсегда разрушить здание прежних методов и создать философскую грамматику. Только философия, по его мнению, знает подлинные источники истины и пути, к ней ведущие; она облагораживает, возвышает всё, к чему прикасается: она, если нужно, умеет вычислять движения небесных тел, исследовать причины наших ощущений и мыслей, вести нас по путям честного и истинного; «она не считает себя униженной анализом речевого инструмента, сопоставлением звуков голоса и знаков письменности». Сикар, излагая метод своего обучения глухонемых, напоминает, что «Конвент не желает исключать ни одного человека из числа тех, кому доступно благодеяние просвещения». Но, признавая, что все идеи даются нам через чувства и, следовательно, по поводу внешних объектов — а значит, что не существует врождённых идей — он, подобно Кондильяку, говорит о Боге, об имматериальной и бессмертной душе.

Будучи членом Института с момента его основания, Сикар писал Лаканалю (которого только что обошли в пользу Ла Ревейера-Лепо) письмо, в котором выражал благодарность за оказанную помощь в термидоре. По его просьбе он назначил Ларомигьера помощником преподавателя глухонемых. В Институте он читал мемуар О методе обучения глухонемого, своего рода развернутый и осмысленный экстракт из Гермеса, переведённого Тюро: «Переводчик, — говорил он, — достойно сражался с английским грамматиком, нередко опровергал его и всегда разъяснял». Затем он издаёт Руководство для детства, в котором стремился применить к обучению чтению истины, открытые Локком и Кондильяком. 18 фрюктидора его депортируют как роялиста. Именно тогда он и создаёт свои Элементы общей грамматики. В этом труде по-прежнему встречается восхваление Дюмарсе и Кондильяка, Харриса и Энциклопедии методической, «внесших столько глубины и распространивших столько света» в область грамматики. Однако он уже уделяет значительно больше места религиозным идеям. Впрочем, он не порвал с идеологами. Декада сообщает о его возвращении в VIII году, «после долгой ссылки», а в IX году — о его избрании, или точнее, переизбрании в Институт против Фонтана и Тьебо. Там же говорится, что в X году Сикар зачитал в Филотехническом обществе мемуар О механизмах речи, рассматриваемых независимо от слуха. В нём он, как сообщается, подкрепил свою систему экспериментами с глухонемыми от рождения, присутствовавшими на заседании, которые, не слыша самих себя, произносили различные гласные алфавита и все согласные, относящиеся к артикуляционным позициям голосового инструмента. В том же году он переводит и комментирует книгу Хартли О человеке, его физических и умственных способностях, его обязанностях и надеждах. Предисловие никак не выдает в нём противника идеологов. По его словам, Хартли менее абстрактен и доступнее для широкого круга читателей, чем Локк, от которого он не слишком отличается; он яснее объяснил, как в человеке формируются идеи справедливого и несправедливого; он обогатил доктрину ассоциации учёными рассуждениями и удачно подобранными, яркими примерами, в значительной степени содействуя тем самым прогрессу искусства воспитания. В своих примечаниях Сикар не стал исправлять неточности, касающиеся физической организации человека, и ограничился утверждением, что человек отличается от животных — и в особенности от обезьян — тем, что они не способны к совершенствованию. Также он выделяет утверждение, что мозг есть особое вместилище идей, и указывает на злоупотребление автора словами, не разделяя при этом крайностей материалистов. Между впечатлением и ощущением, утверждает он, как ученик Мальбранша, должен находиться — чтобы одно вызывало другое — всемогущий Творец всего сущего. Отсюда он порицает язык некоторых современных идеологов, которые видят в человеке лишь животное с более тонкой и совершенной организацией, и рассматривают его душу как следствие, а не причину, как способность, а не как принцип. И тот самый человек, которого чуть было не осудили как сторонника террора, говорит об известных жертвах, которые в последние времена шли на смерть, подобно путнику, спешащему достичь, без волнения и даже с радостью, благополучного конца своего пути! Не кажется ли, что перевод Хартли, который, несомненно, не мог не понравиться друзьям Кабаниса, был завершён уже после заключения Конкордата, после появления Гения христианства и после разрыва между Бонапартом и идеологами, которому, возможно, Сикар и обязан тем, что его имя было исключено из списка эмигрантов? Не разрываясь открыто с людьми левого лагеря, он целиком принадлежит правому.

Восхваление Наполеона появляется там, где его менее всего можно было бы ожидать — в примерах или вопросах общей грамматики. Так, великие эпохи французского народа, по мнению Сикара, — это: установление власти франков, каждая из трёх королевских династий, конец монархии, установление Республики и имперская или наполеоновская династия. Поэтому, когда Сикар в 1811 году писал Женгене, напоминая ему о знаках доброжелательности и дружбы, проявленных в самые трудные времена Революции, Женгене парировал: «Он мне это хорошо отплатил впоследствии, этот кривошейный аббат».

Остаётся отметить заслуги Сикара в деле образования глухонемых. В своей теории знаков, в Курсе обучения глухонемого Сикар продолжал дело аббата де Лепе и трудился над подготовкой учителей, способных продолжить его дело. Хотя он, как справедливо заметил Дежерандо, совершенно напрасно смешивал метафизику с грамматикой, он дополнил номенклатуру, объяснив своим ученикам, каким образом грамматические формы отражают взгляды разума и функции идей, как в грамматических знаках воспроизводится живая картина умственных операций и их функций, и настаивал на значении синтаксических правил, чтобы глухонемой смог выражать свою мысль самостоятельно. В этом заключается его подлинная оригинальность.

— II —

Дежерандо; его «Мемуары о знаках»; его эклектизм; этнологическая психология; моральная философия; История систем; синкретизм и эклектизм; классификация систем; глухонемые и немые; слепые; Прево, Дюмон, Лесаж, Бонштеттен

«Есть, — говорит Сент-Бёв, — умы по существу мягкие, как, например, у Дежерандо; они проходят через различные эпохи, изменяясь с лёгкостью и даже с талантом; но ни от их трудов, ни от их воспоминаний не следует ожидать какой-либо оригинальности». С таким суждением нельзя согласиться целиком, и мы постараемся показать, что у Дежерандо есть подлинная оригинальность. К тому же можно ясно отметить явные различия между доктринами его ранних трудов и позднейших. Но и в его случае, как в случае Бирана или Ампера, следует спросить себя: не влияние ли идеологов изменило первоначальное направление его мыслей, к которому он вернулся, когда это влияние исчезло?

Дежерандо родился в Лионе в 1772 году, учился в коллегии ораторианцев и проявлял глубокую набожность. В шестнадцать лет он молился Богу, чтобы тот сохранил ему жизнь, которую он просил только для того, чтобы творить добро. В семинарии Сен-Иренея он завершил курс философии. Он собирался отправиться в Сен-Маглуар, чтобы принять сан, как вдруг Учредительное собрание упразднило монашеские конгрегации. Связанный с Камиллом Жорданом, он, по словам Минье, написал вместе с ним серию брошюр в защиту полной свободы совести. Мы не располагаем текстами Дежерандо, но Сент-Бёв сохранил несколько отрывков из сочинений Жордана. Эти брошюры были адресованы католикам, отказавшимся принять гражданскую конституцию духовенства. Оба друга, которых трудно разделить, предстают перед нами не только как спиритуалисты и деисты, как говорит Сент-Бёв, но и как христиане, весьма расположенные к католицизму, а также как политики с роялистскими склонностями. Оба приняли участие в восстании 1793 года. Отряд, в составе которого находился Дежерандо, был разбит войсками Конвента. Дежерандо, получивший пулю в ногу, был спасён их командиром. Город Лион был взят, семья считала его погибшим. Он вступил в один из егерских полков, с которым вошёл в Лион, где его узнали, и ему пришлось бежать в Швейцарию, где он вновь встретился с Жорданом. Вскоре он отправился в Неаполь, где вёл бухгалтерские книги у одного из родственников, а вечерами уединялся для работы в отшельническом приюте у подножия Везувия. После амнистии 4 брюмера IV года он вернулся во Францию и последовал в Париж за Жорданом, назначенным депутатом. Известно, с каким пылом тот защищал религиозные идеи, а также людей, которые ради религии и короля прибегали даже к убийствам. Осуждённый на депортацию, как Порталис и Сикар, Жордан был спасён Дежерандо. Вместе они отправились в Германию. В Эльзасе Дежерандо познакомился с мадемуазель де Ратссамхаузен. Она была умна и кротка, любила Бога, своих родителей, друзей, книги, сельскую местность, прогулки, и особенно — несчастных. Она была также глубоко набожна и восхищалась Бонапартом. Склонная к психологическим размышлениям, в которых искала пути к самосовершенствованию, и она оказала на Дежерандо влияние, способствовавшее тому, что он стал человеком религиозным и глубоко озабоченным нравственным самосовершенствованием.

Именно в Тюбингене, и, по-видимому, по совету той, что должна была стать его женой, Дежерандо изучал немецкий язык и литературу. В феврале 1798 года она поздравляет его с успехами и ставит немецкую литературу выше французской, упоминая наряду с Кантом — Клопштока, Геснера, Галлера, Шиллера, Гёте, Гердера, Фосса, Шлоссера, Рихтера. Таким образом, именно Эльзас в этот период служил переходной зоной между Францией и Германией. В 1798 году, будучи солдатом 6-го егерского полка, Дежерандо принял участие в конкурсе на тему о влиянии знаков. Его мемуар, переписанный невестой и двумя её подругами, был отправлен в Институт в конце декабря. Дежерандо заключил гражданский брак с мадемуазель де Ратссамхаузен, с которой ранее уже венчался по религиозному обряду, и обучал общей грамматике свою жену и её сестру.

По докладу Рёдерера, мемуар Дежерандо был удостоен премии. После поездки в Лион молодожёны переехали в Париж, и Дежерандо сблизился с идеологами и госпожой де Сталь. Именно в её доме в Сен-Уэне он занялся пересмотром своего Мемуара о знаках и превратил его в сочинение объёмом в четыре тома, два из которых вышли в вантозе, а два других — в прериале VIII года. Дежерандо тщательно переработал текст, гораздо глубже изучил язык различных наук и внимательнее рассмотрел разнообразные проекты по созданию философского и универсального языка. Он исключил несколько глав, касающихся различных метафизических систем, и особенно немецкой философии. Автор ссылается на Бэкона, Лейбница и, прежде всего, на Локка, Кондильяка и Кур де Жеблена, но считает, что эти мыслители далеко не исчерпали богатую тему, которую представляет для размышлений связь между знаками и искусством мышления. Подобно другим идеологам, он не является строгим учеником Кондильяка, упрекая того в слишком абсолютных максимах, вроде: «изучение хорошо изложенной науки это всего лишь изучение хорошо устроенного языка; все прочие науки обладали бы той же простотой и достоверностью, что и математика, если бы им был дан такой же строй знаков», и в несовершенных наблюдениях и чрезмерных выводах. Он собирает всё, что может дать наблюдение о нашем прошлом состоянии, прежде чем выдвигать гипотезы о возможном прогрессе; стремится точно определить, какую помощь мы получаем от знаков, прежде чем говорить о том, какую помощь ещё могли бы из них извлечь. В первой части, анализируя факты, он пишет историю того, чем мы были, и исследует, каким образом наш разум использовал знаки, как они повлияли на успехи или изъяны нашего знания. Во второй части он строит теорию и старается определить, до какой степени совершенства могут быть доведены знаки и какие результаты могли бы дать предполагаемые реформы в этой области. Каждая из этих частей делится на два раздела. История возникновения знаков и формирования наших идей сопровождается исследованием тех операций, которые человеческий разум осуществлял над самими знаками и над идеями. Точно так же, как он сначала исследует, каким образом усовершенствование искусства знаков может способствовать нашему продвижению в познании фактов, Дежерандо затем задаётся вопросом, как оно могло бы содействовать и в поисках абстрактных истин.

В сочинении Дежерандо можно найти остроумные идеи, справедливые размышления, изложенные, как отмечала Декада, часто с излишней многословностью, но всё же полезные для психологов и филологов. Впрочем, в нём нет ничего, чего бы уже не встречалось в более сжатой или, напротив, менее разработанной форме у Дестюта де Траси, Гара и Рёдерера. Подлинная оригинальность Дежерандо заключается прежде всего в том, как он отходит от Кондильяка. Он обращается не только к философам XVIII века, но ко всем мыслителям всех времён и, задолго до Кузена, проявляет эклектизм: «Я стремлюсь, — говорит он, — к той заслуге, что легче и, вместе с тем, утешительнее для сердца, сделать истину доступной и популярной. Вместо того чтобы на каждой странице цитировать философов всех веков, я предпочитаю честно признать с самого начала, что им я обязан всем… Я полагаю, что в философии почти всё уже сказано, и что не будет ничтожной славой, даже если ничего не прибавить, собрать рассеянные истины, освободить их от окружающих их заблуждений, расположить их в должном порядке и оказать философии ту же службу, какую трудолюбивые юристы оказали науке права, составив её кодекс и упорядочив все её части в единую светлую систему. Надежда сделать науку об идеях подспорьем для общего счастья, восстановить связь между тем интеллектуальным миром, в котором обитает метафизика, и тем социальным, по которому движутся положительные науки, вот единственная мысль, которая побудила меня к этому исследованию».

Он исходит из признанного всеми философами принципа, что исток всех наших знаний в ощущениях, но различает чувствовать или испытывать изменение (пассивное состояние) и воспринимать или осознавать это изменение (активное состояние). Иначе говоря, именно через внимание, как акт духа, ощущение преобразуется в восприятие. Так же и с суждением: он не сводит его к сравнению двух восприятий или двух идей, но признаёт суждение как первичное чувство, с помощью которого каждый осознаёт своё существование и существование внешних вещей, наряду с суждениями сравнения, с помощью которых мы выносим суждение о сходстве или различии результатов, предоставленных этим первым актом. Исходя из того же принципа, Дежерандо различает идею — как отношение, возникающее на основе восприятия, и образ — как повторное возвращение ощущения. Утверждая взаимозависимость различных мозговых органов, ответственных за ощущения, он сводит механическую связь, определяющую возникновение и возвращение идей, к одновременности, последовательности и аналогии, и называет знаком всякое ощущение, возбуждающее в нас идею. Знаки, по его мнению, не являются необходимыми для формирования наших первых идей, хотя они и необходимы для образования некоторых из них. Против современных метафизиков Дежерандо оправдывает старую логику за то, что она учила — мы сравниваем идеи между собой, чтобы узнать, заключена ли одна в другой; вместе с Д’Аламбером и Кондорсе он признаёт, что разум, несмотря на все свои отклонения, всё же медленно, неощутимо, но неотвратимо движется к своей цели, он верит в совершенствуемость человеческого духа. Он стремится занять позицию между догматизмом, то есть методом абстрактных систем, который плохо начинает, и эмпиризмом или скептицизмом, который не умеет делать выводов; между мистическим экстазом Мальбранша и эпикуреизмом Гельвеция. Он утверждает, что, хотя силлогизмом злоупотребляли, это нисколько не доказывает, что он не нужен. Он защищает термин идеология, несмотря на попытки осмеяния, которым его подвергли. Наконец, он признаёт законность применения анализа, в который входят сократическая индукция, приведение к абсурду у схоластов, метод Локка, Руссо и Смита. Но он признаёт также и синтез, который можно найти в Медитациях Декарта, в трактате Кларка О существовании Бога, в сочинениях Лейбница и Аристотеля, в Психологии Бонне и в Духе законов Монтескьё.

Дежерандо, как член Института, представил там два мемуара о пасиграфии. В первом он утверждает, что пасиграфия основывается на порочной классификации, вызывает ложные ассоциации идей и только усугубляет и без того распространённое злоупотребление языком. Во втором он отрицает возможность её превращения в универсальный язык и указывает на множество преимуществ, которые мы извлекаем или можем извлечь из многообразия языков. Позднее он представил там же мемуар о Канте, в котором, отдавая должное плодотворному и смелому гению философа, а также обширности его знаний, он считает, что его метод, претензии и темнота изложения располагают к неверной оценке всей системы. Мерсье и Виллерс оспаривали выводы Дежерандо, поддержанные Декадой и идеологами.

Его оригинальность проявляется также в мемуаре о дикаре из Аверона, а особенно — в Рассуждениях о методах, которых следует придерживаться при наблюдении за дикими народами, составленных им для капитана Бодена. Уже в своём первом сочинении он жаловался на то, что имеются лишь смутные сведения о церемониях, костюмах и внешних обычаях, о мнениях, идеях и нравственном состоянии диких и варварских народов. Вынужденный быть кратким и точным, Дежерандо составил для Бодена мемуар, который в наши дни был воспроизведён Антропологическим обществом как образцовый.

В IX году Республики Дежерандо преподавал моральную философию в Республиканском лицее. В своей вступительной речи он изложил её цель, характер и историю: она относится к человеку в двойном отношении, ибо, с одной стороны, именно в знании человека она черпает самые надёжные истины, а с другой — направляет свои наиболее полезные результаты к его улучшению. Через своё соотнесение с исследованием человека она соединяется с другими науками и выстраивается с ними в единую систему, в центре которой и находится. Её история делится на четыре основные эпохи: первая — это появление Сократа, который свёл мудрость к искусству познания самого себя; вторая — время формирования школ стоиков и эпикурейцев; третья — та, что с христианством соединила мораль с религиозными идеями; четвёртая начинается с Возрождения и представлена Монтенем, Бэконом, Гоббсом и теми мыслителями — англичанами и французами, — которые то представляли наблюдаемые ими факты, то сводили свои наблюдения в систему, то соотносили их с практикой.

Дежерандо избегал полемики, желая подать пример терпимости, принципы которой он исповедовал. Точно так же он избегал всякой отсылки, способной напомнить о временах национальных бедствий, с такой же тщательностью, с какой другие эти времена разыскивают: «Поскольку мы все страдали, — говорил он, — нам всем подобает забыть. Сегодня быть врагом настоящего и будущего, значит слишком настаивать на воспоминаниях о прошлом».

В трёх последовательных лекциях Дежерандо изложил затем теорию ощущений: он показал, как они образуют единую, внутренне связанную систему; как, соединяясь с общими законами природы и с законами моральных способностей человека, они становятся благодаря этому двойному соединению основанием нашего существования, источником нашего знания и принципом всех наших операций. Изучая отношение ощущений к нашему благополучию, он приписал основополагающий принцип этих двух модификаций (физической и моральной) двум различным степеням чувствительной интенсивности, определил моральные чувства, сопровождающие в нас эти впечатления, и вывел из них объяснение тех эффектов, которые они вызывают; в заключение он обратился с призывом к благотворительности.

Для Берлинской академии, Дежерандо составил мемуар, который разделил премию «с мемуаром одного берлинского еврея». Одновременно он был назначен корреспондентом Женевского общества искусств и Туринской академии. «Это, по крайней мере, — пишет Декада, — доказывает, насколько сегодня доктрина Локка и Кондильяка пользуется признанием со стороны самых просвещённых учёных обществ Европы». Гара, Рёдерер, Ампер, Кабанис, Биран все они благосклонно встретили труд о знаках. Ампер ссылается также и на сочинение О зарождении человеческих знаний, а госпожа де Сталь пишет 23 октября 1802 года Камиллу Жордану: «Я читаю сочинение Дежерандо для Берлина — оно поражает меня своей истинностью и ясностью».

В феврале 1803 года Дежерандо завершил Сравнительную историю философских систем в отношении к принципам человеческого познания. Доктрина совершенствуемости (perfectibilité) привела Кабаниса к тому, что он признал за всеми системами значение, которого им не придавали ни Кондильяк, ни даже Дестют де Траси. Изучение Гиппократа возвратило его к стоицизму. Моральный, религиозный и философский эклектизм, к которому Дежерандо всё более и более склоняется, стал причиной того, что он написал Историю систем с редкой — как для своего времени, так и по сей день — беспристрастностью. Благодаря ему, как и благодаря Кабанису и Форьелю, исторический метод становится более широким и точным. И Дежерандо по праву принадлежит этой школе. Он с похвалой упоминает Кондорсе, Кабаниса, Бирана, Тюро, Дестюта де Траси, хотя и оспаривает у последнего одну «весьма остроумную гипотезу, предназначенную для объяснения происхождения нашего знания». Эпиграф, заимствованный у Квинтилиана мог бы стоять и во главе Наброска Кондорсе. Этот труд частично осуществляет то желание, которое выражал Бэкон, видеть, «ради умножения человеческого знания, осуществлённую универсальную историю наук и искусств». История философии становится новым предметом для размышлений, и та длинная цепь опыта, которую она предоставляет, как бы сама собой рождает важную теорию. Так как всякая философия в некотором смысле вращается вокруг своих первых принципов или первоначальных истин, находящихся в основе всех прочих, то необходимо после исторического изложения систем, созданных философами о началах человеческого познания, перейти к критическому анализу, в котором можно противопоставить их доводы и сопоставить их последствия. Основываясь на подлинных свидетельствах, классифицируют, делят, определяют доктрины и устанавливают признаки философских революций; затем извлекают из этого новый свет по отношению к фундаментальному вопросу.

Дежерандо не стремится ни к чему иному, как только дать общее введение в историю философии, и подготовить для своих преемников регулярную и простую номенклатуру, аналогичную той, что применяется в естественных науках. В семнадцати главах он излагает представления, в большинстве своём до сих пор точные, обо всех школах, даже о тех, которые тогдашняя традиция считала наименее значимыми.

Достаточно привлечь внимание к главе, где он говорит о схоластике: «ничто не выглядит более несправедливо, чем презрение, с которым мы ныне относимся к этой великой дискуссии между реалистами и номиналистами, дискуссии, связанной с самыми прославленными доктринами античности и нового времени и касающейся основополагающего вопроса о происхождении идей. Эта полемика вернула духу независимость, открыла новые пути и подготовила спасительную реформу методов. Вместе с Лейбницем можно сказать: «золото скрыто в этом схоластическом навозе варварства» (aurum latere in stercore illo scholastico barbariei). Если мы сопоставим Дежерандо и Дону, разве не будет справедливо утверждать, что, продолжая дело Д’Аламбера и Кондорсе, они внесли свой вклад в то, чтобы открыть нам Средние века и побудить нас к их изучению, несмотря на то, что о них всё ещё упорно продолжают говорить как о чём-то «неизвестном и презираемом идеологами»? Точно так же, читая страницы, посвящённые шотландской и немецкой философии, мы снова будем склонны повторить sic vos non vobis — «вы трудитесь, но не для себя», — видя, что сегодня ежедневно пишут о Руайе-Колларе и мадам де Сталь.

Отделяя синкретизм, который смешивает в одно целое самые разнородные элементы, от эклектизма, который извлекает из различных учений, путём разумного выбора и вдумчивой критики, всё полезное, что может содержаться в каждом из них, Дежерандо видит в истории средство различить — по устойчивым и достоверным признакам — ложную философию от подлинной. Множественность систем была подготовкой к открытию истины; многие мнения, не являясь истиной в полном объёме, составляли её начало. Их различие объясняется их неполнотой, и каждое имеет свою ценность, поскольку приносит элементы, необходимые для формирования точных понятий. Следуя Лейбницу, нужно отбирать максимы философов, прослеживать их истоки у античных авторов, схоластов, немцев и англичан, извлекать золото из грязи, алмаз — из недр, свет — из тьмы, чтобы создать подлинную философию, perennis quædam philosophia, своего рода вечную философию. Поэтому, завершив историческое изложение, он извлекает из него итоги. Все системы стремятся понять, как познания возникают, как они формируются и обосновываются; он исследует их достоверность, происхождение и реальность. Отсюда — догматизм и скептицизм, эмпиризм и рационализм, наконец, материализм и идеализм, между которыми он выдвигает срединную позицию: утверждать только после сомнения, примирять чувства и разум, признавать реальность объектов, познаваемых как внешними чувствами, так и внутренним ощущением. Если проследить историческую преемственность систем, можно увидеть, что сначала возникает эмпиризм, за которым появляется рационализм. Из борьбы между ними рождается скептицизм, утверждающий, что ни чувства, ни разум не способны дать подлинное знание. Тогда предпринимается попытка их соединения: эмпиризм уступает место философии опыта, рационализм — спекулятивной философии, где разум ставится на первое место, а чувственные истины на второе. Эксперименталисты выводят идеи из чувственных восприятий, тогда как спекулятивные философы признают врождённые идеи; первые предпочитают аналитические методы, вторые синтетические. Споры вновь возникают относительно реальности объектов, к которым мы относим внутренние или внешние ощущения: материалисты полемизируют с идеалистами, среди которых находятся идентисты — не признающие даже самого «я» и замыкающиеся на нескольких абстрактных аксиомах, независимо от всякого бытия; они составляют авангард и своими спорами порождают абсолютный скептицизм. Тогда становится очевидной необходимость определить, что такое наука. Между революциями этих различных систем существует внутренняя связь. Философия опыта исправляет поспешность догматизма скептицизмом благоразумия; она отвергает абсолютный скептицизм авторитетом фактов; она освобождает человеческий дух от оков эмпиризма, возвращает ему вместе с методами и дедукцией способность к обобщению; она возвращает рационализм с расплывчатых пространств, в которых тот блуждал, к точным данным наблюдения; она предлагает идеализму и материализму договор о мире, основанный на двойственном опыте внешних чувств и внутреннего чувства. Неизменная, поскольку ей удалось найти великую формулу равновесия, она как бы держит равновесие между системами.

Дежерандо читают так мало, особенно в его первом издании Сравнительной истории, что из него с лёгкостью можно было бы извлечь немало идей, которые кажутся оригинальными, когда встречаются у его последователей. Де Бональд почерпнул из него доводы, чтобы показать, «что Европа, центр и очаг всех просвещённых знаний, всё ещё ожидает философии»; Биран взял из него аргументы против де Бональда. Этот труд был переведён на несколько языков. Теннеманн восхвалял его; Дугалд Стюарт видел в нём, в этом редком сочетании эрудиции, благородства чувств и философской глубины, поразительное и полное сходство со своими собственными взглядами.

Сначала секретарь Консультативного бюро по делам искусств и торговли, Дежерандо стал затем генеральным секретарём Министерства внутренних дел; потом — мастером прошений, был отправлен в Италию, во Флоренцию и Рим, стал государственным советником в 1811 году и интендантом Каталонии в 1812-м. Таким образом, он всё больше сближался с Наполеоном. Произошли трения с идеологами. В своём Докладе о прогрессе философии Дежерандо хвалил Канта, немецкие работы по истории философии, превозносил Дугалда Стюарта и упоминал о французской школе лишь как о той, что исправила доктрину Кондильяка. Министр, которому в отношении прочих докладов было поручено «устанавливать границы определённым мнениям, противоречащим общественной морали», переложил свою ответственность на Дежерандо, которому пришлось вносить исправления и давать советы людям, чьё превосходство он признавал при множестве случаев: «Они восприняли это как уязвление самолюбия, — говорит мадам Дежерандо, — и последовала буря негодования против того, кто придал форме дружеского совета то, что могло бы стать приказом свыше».

В 1814 году Дежерандо входит в состав Философского общества, заседавшего у Биранa. В 1818 году он преподаёт административное право на юридическом факультете в Париже и публикует четыре тома своих Институтов. Один из основателей Общества начального образования, он предлагает для учителей начальных школ Нормальный курс, в котором разъясняет направление, которое следует придавать физическому, нравственному и интеллектуальному воспитанию. В 1822 году он выпускает значительно дополненное издание Сравнительной истории. Ампер жаловался, что Кузен развивает его идеи, не ссылаясь на него; Биран же говорил, что если Кузен охотится на его угодьях, то делает это с его полного согласия, и что у него, Бирана, есть хорошая доля этой добычи. Издатель Дежерандо, по-видимому, также намекает на то, что Кузен был ему обязан: «Читая, — говорил он, — программы курсов, открытых в последние годы на факультете словесности Парижской академии, можно убедиться, что профессора, как правило, приняли за основу своего преподавания именно ту идею, на которой покоится труд господина Дежерандо». Дамирон и Кузен хотели показать, что во втором издании, как и в последующих работах, Дежерандо отошёл от идеологов. Однако он не отказался ни от одной из своих прежних позиций: он по-прежнему восхваляет Бэкона, Кондорсе и Кабаниса. Но с этого времени он всё больше занят моральными и религиозными идеями, которые ещё в юности привлекли его внимание. Уже в 1820 году он пишет Посетитель бедняка, а в 1824 году выходит его книга Нравственное совершенствование, посвящённая его жене и опубликованная после смерти той, кого он столь нежно любил. В этой книге Дежерандо часто говорит о Провидении и о Боге, но при этом он защищает философию опыта от её противников, которых, впрочем, не называет. Если он и приветствует разумный эклектизм, который заимствует у каждой системы всё ценное и отвергает лишь неполное, он тем самым лишь повторяет то, что уже развивал в своих первых сочинениях. Если он видит в человеке религиозное существо, он продолжает — вслед за Кондорсе — считать его существом способным к совершенствованию и верить, что человек может возвышаться и развиваться путём непрерывного прогресса. Если он христианин, то не в духе тех, кто привязывает себя к поэтической стороне христианства и превращает его, подобно Шатобриану, в нечто вроде суеверия и идолопоклонства. Впрочем, после этой книги, в которой содержатся банальности, повторы и даже напыщенность, но также и весьма интересные вещи, Дежерандо вновь возвращается к изучению идеологии.

В своём Отчёте 1808 года и в Истории 1822 года Дежерандо уже указывал на интерес, который могло бы представлять наблюдение за глухонемыми до начала их обучения. Говоря об одной глухонемой и слепой девушке, он писал: можно было бы составить книгу об истории её разума, и эта история имела бы, по крайней мере по сравнению с вымышленной статуей Кондильяка, то преимущество, что она была бы во всём — положительным опытом. Будучи администратором института для глухонемых, он после смерти Сикара получил поручение представить сравнительную и обоснованную картину различных методов, применявшихся для их воспитания, и предложить возможные пути их прогрессивного усовершенствования. В двух томах он написал свой труд Об обучении глухонемых от рождения. В первой части он излагает принципы и цели преподавания; во второй он пишет историю искусства обучения; в третьей рассматривает достоинства различных систем и указывает на усовершенствования, которым они поддаются. Историческая часть свидетельствует о достоверной эрудиции и остаётся актуальной до сих пор; догматическая часть, одна из самых интересных, и она показывает, насколько полезным было бы изучение психологических вопросов для тех, кто занимается глухонемыми. Однако в этой книге, где Прейер и в наши дни отмечал очень удачные наблюдения относительно приобретения языка ребёнком, мы хотим указать лишь на то, что действительно оригинально и напоминает об идеологе. Вспоминая свой Мемуар для Бодена, Дежерандо сожалеет о том, что для глухонемого не делается того, что уже пытались осуществить для дикарей. Описание их умственного развития, их верований и предрассудков, их языков было бы крайне полезно для изучения философских наук. Необходимо было бы наблюдать их в семьях и в полной свободе, в различных жизненных обстоятельствах и в разном возрасте. Увы, и он сам не предпринял систематического и последовательного исследования того, что сам же называет естественной историей глухонемого, хотя и предоставил некоторые небезынтересные сведения о Джеймсе Митчелле, слепом и глухом, и об одной девушке, глухонемой и слепой, весьма схожей с Лаурой Бриджмен. Более того, будучи губернатором и администратором госпиталя Кенз-Вен (Quinze-Vingts), он пришёл к сравнению положения слепых и глухонемых и сделал некоторые наблюдения относительно моральных и интеллектуальных качеств первых. Как жаль, что он не был сдержан влиянием Дестюта де Траси и Кабаниса! Вместо четырёх томов о Общественном благотворении, которые могли бы написать и другие, он, возможно, оставил бы нам — о дикарях, глухонемых и слепых — труд, который, пожалуй, даже более, чем его История, поставил бы его в ряд мыслителей, о которых помнит потомство. Вместо оригинальных идей, нередко не доведённых до применения и рассеянных более чем в двадцати пяти томах, он мог бы создать подлинное произведение.

О Прево (Prévost) из Женевы уже не раз шла речь. Переводчик Адама Смита, он дал весьма точную характеристику трёх философских школ — французской, шотландской и немецкой; он восхвалял Гара и Тюро и был отмечен в конкурсе на тему О влиянии знаков. Как корреспондент Института, он в XIII году Республики заимствует эпиграф для своих Философских эссе у автора О зарождении человеческих знаний. Повторяя деление на три школы, он упоминает Дестюта де Траси, чьи принципы, по его признанию, он пока что не может полностью принять, хотя и заимствует у него немало; Бирана, который с научной точностью развил теорию привычки, изложенную Дестютом де Траси; Дежерандо, глубоко проанализировавшего, каким образом способности способствуют формированию наших идей, — но прежде всего Дугалда Стюарта и шотландцев. Четыре года спустя он посвятил Дежерандо перевод Элементов философии человеческого духа Дугалда Стюарта, сопроводив его письмом, из которого видно, насколько тесными были в ту эпоху, как и в XVIII веке, связи между философами Франции, Шотландии и Швейцарии.

К Прево можно было бы приблизить Дюмона, друга Мирабо и переводчика Бентама, который познакомил континентальную Европу с его идеями; Валькнера, который в 1798 году в своём Опусе об истории человеческого рода ссылается на Бэкона, но выступает против Вольтера, Монтескьё, Гельвеция, Ларошфуко и Мандевиля, призывая на помощь Смита и Стюарта, переведённого Прево; Лесажа, чьи небольшие трактаты следуют за Философскими эссе и в которых Поль Жане отметил весьма интересные идеи о конечных причинах.

Но особого упоминания заслуживает Бонштеттен (1745-1833). Он знал Вольтера и Бонне, Бенжамена Констана и мадам де Сталь. Биран его читал и цитировал. В своём сочинении Исследования об воображении (1807) он различает чувства и идеи, упрекая современных авторов в том, что они изолировали факты, которые следовало бы наблюдать в их взаимной связи. Он критикует Канта, часто упоминает Бонне и Лейбница, иногда Пинеля, но мог бы отдать Кабанису должное за немало справедливых, пусть и поверхностных мыслей, которые он включает в своё изложение. Исследования о человеке (1821), где упоминаются Гельвеций и Локк, Бонне и Бэкон, Гердер и Юм, Смит и Лейбниц, Ривароль и Дидро, Кант и Гарве, направлены на развитие теории чувствительности и посвящены вопросам ощущения, связи идей, нравственного чувства, истины, бессмертия души и существования Бога. Идеологи видят в мышлении только идеи; но необходимо включить в него чувство как составную часть, а не как нечто внешнее или добавочное. Тем не менее, аналитический метод остаётся единственным методом изобретения, поскольку наши знания вначале заключены, как семя, в ощущения, крайне сложные и туманные.

— III —

Ларомигьер и Кондильяк; доктрины Ларомигьера до 1811 года; Парадоксы Кондильяка; Лекции; их успех; эклектизм; изменения в лекциях

Для Дестюта де Траси, Вольнея, Кабаниса, Кондорсе, так же как и для Ламарка, Ж.-Б. Сэя, Тюро, Ампера, Лапласа, идеология и науки были союзницами, которые могли добиться результатов лишь действуя сообща. С Ларомигьер же строит философию, за исключением некоторых математических общностей, независимо от наук. Огюст Конт и позитивисты присваивают себе математические, физические и социальные науки; Бруссе и натуралисты создают биологическую философию; Форьель, Огюстен Тьерри и их преемники стремятся выделить философию истории; Шарль Конт, Дюнуайе, а также даже Бастиа продолжают в политической экономии идеологическую традицию, тогда как филологи идут в школу Германии и стараются догнать её на почве позитивного знания — прежде чем пуститься в умозрение.

У преемников Ларомигьера от научного сообщества осталась, строго говоря, лишь одна общая черта, но весьма существенная: метод. Однако человеческие качества Ларомигьера привлекали к его учению всех, кто с ним соприкасался; а достоинства его как писателя делали его сочинение особенно доступным широкой публике. Исключительно ясное и опирающееся почти исключительно на общепринятые понятия, оно было понятно людям светским, которым оно быстро давало навыки размышления и упорядочивания собственных идей. Его литературные достоинства ценили все, кто придаёт большое значение форме, в которую облечена мысль. Забота, с какой автор избегал всего, что напоминало бы полемику, всего, что могло бы пробудить гнев или ненависть, делала его сочинение особенно рекомендованным для отцов семейств, для которых взращивание мягких и добрых чувств представляется главной целью воспитания. То же самое относилось и к преподавателям, которым, особенно в годы религиозной борьбы, книга нравилась ещё по одной причине: излагаемые в ней доктрины находились в согласии с христианством; философия, не становясь служанкой богословия, тем не менее не демонстрировала ни дерзости, ни экспансивности; она никоим образом не стремилась занять место религии. Вот почему, за исключением тех, кто вовсе не желал никакой философии, большинство представителей духовенства находили её безупречной и нисколько не возражали против её присутствия в школьном преподавании даже в самые смутные периоды; последним из «ларомигьеристов» был аббат, бывший учеником Ларомигьера во времена Реставрации. Поэтому, когда духовенство, испуганное дерзостью некоторых преподавателей, начнёт нападать на философское образование, политики, которым придётся рассеивать эти опасения, будут ссылаться на Уроки; и Кузен, и Вильмэн сочтут это сочинение «освящённой книгой»; Июльская монархия, как и Империя, вручит её молодёжи. К этому добавим, что противники эклектизма, не имея возможности преподавать собственные учения, не преминут предложить, в случае если будет установлен официальный курс, выбрать философию Уроков — ясную, изложенную в превосходных выражениях, осторожную и не задевающую ничьих убеждений. Учёные вновь обретут в ней свой метод и не будут враждебны этой школьной философии; они скажут себе, что её изучение полезно, пусть и недостаточно, для тех, кто однажды захочет присоединиться к их исследованиям. А если позже философы, изучившие науки, осознают это методологическое родство, они с лёгкостью покажут, какую пользу это принесло философии, и подчеркнут необходимость более тесного союза между ними: и тогда хвала самому обаятельному и самому популярному, пусть и не самому великому или оригинальному, из идеологов послужит делу — и приведёт к появлению продолжателей, которые, усовершенствовав метод идеологов за счёт научных открытий, создадут для учёных новую идеологию.

Пьер Ларомигьер родился в 1756 году в Левиньяке, в Руэрге. Как и Биран, Лаканаль, Сикар и Дону, он получил образование у Доктринеров, а затем вступил в их конгрегацию. «Нас было там, — говорил он позже, вспоминая свой новициат, — двадцать четыре юноши, которые, проведя восемь лет, набивая головы греческим и латинским, начинали осваивать искусство преподавания. Надо было начинать с самого низшего класса и в течение двух лет быть готовыми в любой момент ответить на любые вопросы, какие бы ни пришло в голову нашим начальникам нам задать. Часто, только соберёшься сесть за суп, раздавался голос: “Профессор шестого класса, поднимитесь на кафедру и изложите нам все трудности, связанные с союзом que, изложите мнение Порт-Рояля, объясните латинскую просодию, процитируйте третью песнь Энеиды, начиная с шестидесятого стиха…”, — и потом следовали бесконечные словопрения и сверхчеловеческие усилия памяти. Через два года молодого преподавателя гуманитарных наук ждали испытания иного рода. Наконец, наступала очередь философии: Nego consequentiam; argumentum in barbara; distinguo — и надо было всё время говорить по-латыни, не допуская ни одного солецизма, иначе вызывал бы насмешки у ornatissimi auditores (самых знатных слушателей). После всего этого нам платили сто экю в год, давали в распоряжение хорошую библиотеку — и мы были счастливы, как каноники».

Постепенно он стал преподавателем пятого, четвёртого, второго классов в Мойсаке и Лаворе, затем третьего класса в коллеже Л’Эскюй в Тулузе. Он принял духовный сан, однажды отслужил мессу, и, как отмечали, довольно неловко. В 1777 году он находится в Тулузе в должности репетитора по философии и, возможно, уже тогда, как и многие его современники, переписывается с Кондильяком, хотя никогда его не видел. Он преподавал философию в Каркассоне, в Тарбе, где у него учился Доб, а также в военной школе Ла-Флеш, после чего в 1784 году вновь вернулся в Тулузу. Письма, адресованные его матери и брату показывают его таким, каким он был всю жизнь: добрым и нежным, преданным и щедрым, всегда готовым помочь тем, кого любит, пусть даже и немного, всегда стремящимся сделать это с тактом, любезностью и жизнерадостным настроем, способным вызвать у тех, кому он помогал, ощущение, будто это они оказали ему услугу, предоставив возможность сделать добро. Впрочем, именно так он сам это и воспринимал. Этот же человек позже оплатит издание Истории французов различных сословий за последние пять столетий и напишет своему другу Алексису Монтею, что нашёл ему издателя.

Почти во всех учебниках фигурирует легенда, долго считавшаяся достоверной, но оттого не ставшая более обоснованной. Согласно ей, философия Кондильяка безраздельно господствовала во Франции вплоть до 1810 года, и только Ларомигьер, наряду с Руайе-Колларом, якобы выступил тогда против господствующей философии, главным образом под влиянием политико-религиозной реакции. Однако среди идеологов мы не находим ни одного подлинного ученика Кондильяка. Если они и ссылаются на него, то лишь в связи с методом. А ведь метод в XVIII веке, это общее достояние не только всех философов, но и всех учёных. Подобно идеологам, Ларомигьер принимает метод, рекомендованный Кондильяком. Но он остаётся учеником Кондильяка в куда большей степени, чем они: в метафизике он полностью его последователь и говорит о Боге, о душе как свободной, духовной и бессмертной сущности то же, что сказал бы Кондильяк — но чего не приняли бы ни Вольней, ни Кабанис, ни Дестют де Траси, ни даже Гара. Именно потому, что он был более кондильякианцем, чем его прославленные друзья, Ларомигьер и смог стать популярным в то время, когда их доктрины повсеместно оспаривались. Более того, тем, кем он был в 1811 году, он оставался и в 1793, и в 1798, и даже в 1784 году. Пока его коллега, аббат Руа, представлял старые доктрины, Ларомигьер преподавал происхождение идей. Он выступал против врождённых идей, как Локк и Кондильяк, утверждая, что все идеи предполагают ощущение, но при этом считал, что они возникают из применения активных способностей нашего ума к различным способам чувствования. Всё ещё ученик Кондильяка, но также последователь Вольтера, Руссо и Монтескьё, он предлагал своим ученикам защищать тезисы, которые раскрывают в нём, наряду с автором Уроков, произведения, почтительно принимаемого даже самыми реакционными политиками и богословами Реставрации, — совсем иного человека: сторонника Революции, трибуна-оппозиционера, а подчас и заговорщика, пусть и менее пылкого, но столь же убеждённого, как Дону или Кабанис в последние годы Консульства. Текст одной из этих ученических диссертаций — Non datur jus proprietatis, quoties tributa ex arbitrio exiguntur («Право собственности не существует там, где налоги взымаются произвольно») — в определённой мере выражает политические стремления поколения, совершившего Революцию. Генеральный прокурор пожаловался на эту атаку против неограниченной до тех пор власти королевской власти. Парламент, тот самый, что осудил Ванини и Кала, подверг этот тезис цензуре, но, по-видимому, не смог воспрепятствовать Ларомигьеру устроить его публичное обсуждение. Созыв Генеральных штатов был им благосклонно воспринят. «Как большинство людей учёных, — писал Дону, — особенно тех, кто тогда преподавал в университетах и духовных конгрегациях, он принял дело общественной свободы с открытостью и даже с неким воодушевлением».

В 1790 году, после упразднения конгрегаций, Ларомигьер начал читать публичный курс лекций по социальной философии, по правам и обязанностям человека и гражданина. Курс этот имел большой успех, предвещавший его будущее признание как профессора на факультете словесности. Во время Террора он жил в уединении и, подобно Дестюту де Траси, Рёдереру и многим другим, искал утешения в философии. Его Проект элементов метафизики, который Жюль Симон назвал шедевром ясности и стиля — одновременно изящного и простого — вышел в свет в 1793 году. Это были первые две книги из задуманного десятитомного труда, который должен был охватывать анализ мышления, ощущений, идей, метафизические учения, происхождение морали, душу, животных, Бога, искусство рассуждения, а также наши ошибки и неведения. Сийес обратил на книгу внимание и дал её прочесть Кондорсе, Кабанису, Дестюту де Траси, и все они признали в авторе одного из своих. В возрасте тридцати восьми лет Ларомигьер, посланный в Париж департаментом Верхняя Гаронна, посещал, подобно Тюро, занятия в Нормальной школе, особенно лекции Вольнея и Гара. Последний, прочитав письменные замечания, направленные ему Ларомигьером, начал свою лекцию словами: «Здесь есть человек, который должен бы стоять на моём месте». По рекомендации Лаканаля, Сикар назначил его помощником преподавателя в Институте глухонемых. Дону уступил ему кафедру всеобщей грамматики. В качестве ассоциированного члена Института, как и Дестют де Траси, Ларомигьер представил там три мемуара, которые, к большому сожалению, так и не были должным образом перечитаны при составлении истории его идей.

27 жерминаля IV года (16 апреля 1796 года) он зачитал мемуар о определении слов, анализе ощущений. «Будучи, — говорил он, — призванным участвовать в ваших трудах, я прежде всего захотел для себя самого прояснить предмет, который нам предложено обдумывать, и задался вопросом: что я должен понимать под этими словами — анализ ощущений». Он совершенно ясно указывает точку зрения, с которой подходит к теме, отождествляя себя с умами обычными, для которых искусство должно уменьшать толщу покрова, скрывающего истину, и придавать ему такую прозрачность, чтобы можно было различить хотя бы основные черты истины, которую он прикрывает. Его размышления касаются лишь поверхности. И в природе, и в искусстве все произведения вычерчиваются при помощи прямой и кривой — этих начал или первоэлементов всех форм. Зерно есть начало или первоэлемент муки, теста и хлеба. Таким образом, принцип это факт, который принимает последовательно различные формы. В природе и в искусствах мы находим явления или процессы, заключённые друг в друге и все — в самом первом, который служит им принципом: семя конопли становится коноплёй, нитью, тканью, бельём, бумагой; из яйца бабочки возникает гусеница, куколка, бабочка; сложение — умножением, возведением в степень, теорией показателей; внимание превращается в сопоставление, в соотнесение, в суждение, в рассуждение, в рефлексию, в воображение, в разумение; разумение имеет своим принципом внимание. Каждая наука имеет свои начала. Бесчисленные связи, которые тяготят над умом в науках самых сложных, суть лишь оттенки или комбинации немногих элементарных идей или ощущений. Живой и чистый источник сперва даёт лишь тонкий ручеёк, но воды, постепенно увеличиваясь, превращаются в конце концов в величественную реку и образуют океан — без дна и берегов.

Из совокупности ряда фактов, упорядоченных по отношению друг к другу и всех сведённых к одному первому факту, образуется система: один факт, одна идея, одно слово могут заключать в себе целую науку. Чаще всего принципы ускользают от нас: потребовались усилия веков и напряжение гения, чтобы увидеть связь между реальным движением Земли и видимым движением звёзд, между падением камня и орбитой Луны, между свойствами янтаря и явлениями молнии, между подъёмом паров и подъёмом воздушного шара, между природными способностями человека и его политическими правами. К тому же даже те системы, которые уже установлены, ещё весьма далеки от совершенства. Что же тогда думать об амбициозных умах, «которые дерзнули охватить в своих замыслах и необъятность явлений, представляемых зрелищем мира, и ещё более поразительную необъятность тех, что, скрытые в недрах природы, вечно ускользают от человеческого взгляда, — и попытались под заглавием “система мира”, “система природы” подчинить всё это системе»? Но можно с должной глубиной изучать факты, из которых мы хотим составить систему, изолировать их от всех, с которыми они переплетены, разложить совокупность, частью которой они являются, чтобы сосредоточить на них особое внимание и уловить их специфический характер, чтобы с лёгкостью их сравнивать и уловить связи, которые их объединяют. Когда разум разлагает целое на части, чтобы составить представление о каждой в отдельности, когда он сравнивает эти части между собой, чтобы обнаружить их взаимосвязь и таким образом восходить к их истоку, к их первопринципу, — он производит анализ.

Природа разнообразила свои творения: она показывает нам мёртвую и безжизненную материю; сокровенную силу, которая влечёт элементы друг к другу и удерживает их в вечном покое; материю, способную к организации, питающуюся, растущую и умирающую; живое существо, обладающее независимостью, движущееся, ищущее, преследующее и достигающее объект, удовлетворяющий его потребности; и, наконец, человека, помещённого в центре сферы живых существ, господствующего над минералами, растениями и животными благодаря своему высшему строению, способного к науке и добродетели — посредством разума. Всякое движение в его органах или чувствах сопровождается удовольствием или болью, приятным или неприятным ощущением. Мы постоянно переживаем бесчисленные ощущения, и наблюдение различий, вызванных возрастом, страной, эпохой, полом, образом жизни, обнаруживает бесконечное множество новых вариаций в самой природе ощущения. Если бы всё, что есть в нас, сводилось только к ощущениям, если бы мы сами были ничем иным, как совокупностью ощущений, если бы вся Вселенная существовала для нас лишь как феномен, производный от нашей чувствительности, тогда полная анализа ощущений охватила бы в себе систему Вселенной. Но не универсальную систему вещей и не универсальную систему наук нужно здесь искать, а зародыш всякой науки и всякой человеческой силы. Человек получает впечатления, сравнивает их, судит о них, ищет одни, избегает других, сохраняет о них воспоминание, формирует на их основе устойчивые идеи. Он размышляет о самом себе, учится познавать себя и управлять собой. Он становится разумным, нравственным и мыслящим существом. Как же произошло, что ощущение превратилось в разум, нравственность и рассудок? Вот тот вопрос, который предстоит исследовать первому отделению второй секции Института.

Ларомигьер предстает таким, каким он и останется в своих последующих сочинениях. Он ограничивает свои исследования анализом идей и отделяет философию от наук; он говорит о метафизических вопросах так, чтобы не вызвать неудовольствия ни у спиритуалистов, ни у материалистов, ни у атеистов, ни у деистов. Подобно Кабанису, он упоминает природу, формирующую живые существа, материю, организующуюся сама по себе, и превосходство человека, проистекающее из его организации и физических способностей. Хотя он и не говорит об «душе», он формулирует в сомнительной форме утверждение, что всё, что есть в нас, — это только ощущения, и что мы сами — для самих себя — ничто иное, как ощущения. Он представляет возвышенную идею божества как высшую цель, к которой стремятся наш разум и наше сердце.

Стиль — ясен, элегантен, сдержан. Сначала возникает соблазн поверить, что перед нами сама истина, и дать системе полное и безоговорочное согласие. Но стоит лишь задуматься над поднятыми вопросами, как становится очевидным, что реальность ни так проста, ни так легко поддаётся заключению в рамки системы; слишком уж явно, как, впрочем, сам автор признаёт, что его размышления затрагивают лишь поверхность явлений; ясно, что ясность изложения не служит глубине, что сложность реального не была описана, а объяснение ещё менее полно, чем описание.

Но, как и в 1784-м, так и в 1793 году, Ларомигьер не является верным учеником Кондильяка. Он излагает теории, на которых основан кондильякизм, в сомнительной форме. Формулируя вопрос, поставленный перед Институтом — как ощущение превратилось в разум, в мораль, в разумность? — он предлагает краткий ответ: «В метафизике, — говорит он, — видно, как внимание превращается в сравнение, в установление отношений, в суждение, в умозаключение, в размышление, в воображение, в разумение. Разум имеет своим источником внимание». И это не просто удобный пример для выражения мысли, а уже разработанная теория, о которой он говорил в частных беседах: Дестют де Траси даже счёл нужным обосновать, почему он не включил внимание в число элементарных способностей мышления. Насколько нам известно, только Ларомигьер в то время занял такую точку зрения. Он сохраняет её и во втором мемуаре, из которого был опубликован лишь фрагмент, поскольку внимание, размышление и анализ он называет средствами, с помощью которых мы открываем в предметах множество сторон — знание которых и отличает просвещённого человека от невежды. Наконец, ещё до этого последнего мемуара, Ларомигьер представил Наблюдения о системе операций разума. В первой части он рассматривает, насколько трудно открыть систему Кондильяка, и, представляя себе ситуацию, в которой она была бы ещё неизвестна, размышляет, по какой цепочке умозаключений можно было бы к ней прийти. Во второй — он её излагает, в некоторых местах модифицируя и добавляя новые идеи. Никто не считал Ларомигьера простым и чистым кондильякианцем. Разграничение активности и пассивности, внимание как источник разумения — всё это воспринималось как модификации и дополнения, которые Ларомигьер стремился внести в систему Кондильяка.

Второй мемуар был посвящён определению слова идея. «Именно способности различать между собой наши идеи и наши объекты, — говорит Ларомигьер, — мы обязаны тем, что вообще имеем идеи». Различая свои ощущения, человек переходит из состояния чувствующего существа в состояние разумного; от ощущений к идеям; чувство становится идеей, когда оно выделено из множества других, с которыми ранее сливалось. Идея — это, следовательно, выделенное чувство, различённое, замеченное ощущение. Восприятие — это не просто чувствование, но чувствование связей и отношений. Идея это ни мысль, ни некий реальный, независимый от наших ощущений сущий элемент, ни нечто среднее между сущностями и их свойствами, ни, как утверждает Мальбранш, сама сущность Божества, ни даже просто сравнённые ощущения, как считал Бюффон. Её собственная характеристика в различении объектов и их свойств, и поскольку мы познаём существование объектов только через ощущения, то именно в различении ощущений следует искать первоисточник нашего знания.

Овладев истинным значением слова идея, легко ответить на вопросы, которые обычно о ней задаются: — Спрашивать, предшествуют ли идеи ощущениям, значит спрашивать, предшествует ли различение ощущений самим ощущениям. — Спрашивать, независимы ли идеи от ощущений, значит спрашивать, можно ли замечать ощущения, не испытывая их. — Спрашивать, существуют ли врождённые идеи, значит спрашивать, есть ли идеи, предшествующие и независимые от ощущений. Чтобы отличить идеи от ощущений, необходимо признать: чувствовать отношения это не то же самое, что просто чувствовать. Всякая идея есть ощущение или его часть, но обратное неверно: не всякое ощущение становится идеей, ведь не все люди одного возраста, прошедшие через одни и те же обстоятельства и испытания, имеют одинаковый набор идей. Идея это не обязательно образ, поскольку, например, понятие протяжённости не содержится во всех замеченных нами ощущениях. Иметь идею, чувствовать различие, воспринимать — это одно и то же; и поскольку идея предполагает наличие ощущения, она не является самостоятельной операцией разума, ведь именно внимание, размышление, анализ позволяют нам открывать в объектах многообразие точек зрения, знание которых отличает образованного человека от невежды. Часто нам приходится вращать объекты, перемещать их, сопоставлять друг с другом, как говорил Руссо, чтобы заметить связи, которые их характеризуют. Таким образом, идея это результат операций разума, но не сама операция.

Кабанис говорил об этих двух «Мемуарах», что Ларомигьер поставил в них несколько вопросов с большей точностью, чем это делалось ранее, — лишь посредством одного только определения некоторых слов. Сам Ларомигьер считал, что ему удалось уловить «первый луч человеческого разума». Однако на протяжении почти пятнадцати лет он оставит эти идеи дремать и едва ли будет представать перед публикой иначе как ученик Кондильяка.

Получив поручение наблюдать за знаменитым изданием, которое в нескольких пунктах обнаруживало доктрины, весьма отличные от тех, с которыми Кондильяк связал своё имя, Ларомигьер дополняет несколько глав Языка исчислений и задаётся вопросом, как далеко могли бы зайти исследования, если бы их автор остался жив. Опираясь на свидетельства некоторых своих друзей и на отдельные указания, почерпнутые из прежних трудов Кондильяка, он полагает, что всем учёным остаётся лишь сожалеть о том, «что этот прекрасный памятник славы нашей нации и человеческого разума не мог быть завершён тем, кто заложил его основание». Кондильяк в этой книге, «отчаянно совершенной по стилю», обнажил самое сокровенное в приёмах гения, щедро раздавал новые идеи, важные наставления, наивные и утончённые, простые и поучительные размышления. Это был лишь пролог к более значительным и трудным трудам: по этому образцу и с этой методой Кондильяк развеял бы хаос, в который злоупотребления и пороки языка ввергли моральные и метафизические науки, превратил бы их неразборчивые жаргоны в прекрасные языки, которые все могли бы легко освоить, ибо даже самые недоступные, на первый взгляд, идеи выходили бы из обыденных понятий без усилия. Его восхищение Кондильяком только усилилось, и произведение, которое он предпочитал, — это Язык исчислений, который он прочёл множество раз и собирался перечитать вновь, будучи уверен, что найдёт в нём всегда новое удовольствие и почерпнёт оттуда всегда новое знание. Ларомигьер, чьи Элементы и Мемуары, по-видимому, имели немного читателей, и который был известен в 1810 году главным образом по изданию трудов Кондильяка и по Парадоксам, в которых он систематически преувеличивал мысли учителя, таким образом мог быть воспринят как верный кондильякианец.

Ларомигьер, который отказался сопровождать Сийеса в Берлин, как это сделал Дону, и не пожелал последовать за Талейраном в министерство иностранных дел, с удовлетворением воспринял 18 брюмера. Он не захотел быть сенатором, вошёл в Трибунат, откуда был устранён вместе с Ж.-Б. Сэем, Б. Констаном, Дону, Шенье, Деренодом и другими; посещал обеды на улице Бак и собрания в Отёе. Став корреспондентом класса истории и древней литературы после упразднения класса моральных и политических наук, он никогда в нём не появлялся. Будучи хранителем библиотеки Пританэ, он вернулся к философии. Дестют де Траси советовался с ним, использовал его идеи и даже с большим остроумием приписывал ему «глубокое знание наших умственных операций». 20 вантоза XIII года (10 марта 1805 года) Кабанис писал Бирану:

«Наш друг Ларомигьер только что опубликовал небольшой труд под названием Парадоксы Кондильяка, в котором он продвинул учение Учителя так далеко по ряду вопросов, что я сам не смог бы последовать за ним до конца; но его сочинение — это шедевр изложения».

Произведение вышло без имени автора: «Это не потому, — говорил Ларомигьер, — что мне нравится скрываться, но мне не нравится выставлять себя напоказ». Язык исчислений не имел большого успеха: он выше или ниже уровня современной эпохи? Это остроумная болтовня, блестящая дедукция парадоксов? Или же самая истинная теория, самый совершенный образец рассуждения? Вместо того чтобы изложить доводы, которые удерживают его в нерешительности, Ларомигьер излагает принципы Кондильяка, доводя их до предела. Потому его убеждённость не всегда равна уверенности его стиля: его ум пребывает в сомнении, тогда как перо утверждает; он усиливает выражение, чтобы парадокс стал более заметным, а ошибка — легче опровержимой, если в парадоксе действительно заключена ошибка.

В первой части Ларомигьер показывает, как Кондильяк стремился вывести математику из своей логики, заново создать язык исчислений, на нескольких страницах, которые «навсегда свидетельствуют о гении их автора и о силе его метода».

Во второй части, или логической части, Ларомигьер резюмирует доктрину Кондильяка. На какие основания опирается эта оригинальная и парадоксальная доктрина? Какие средства убеждения она использует?

Язык исчислений — это произведение чистого рассуждения, и не следует искать в нём методов прикладного искусства, экспериментального подхода, описательного анализа или чего бы то ни было, что сводится к простым ощущениям. Рассуждение по отношению к уму — то же самое, что рычаг неограниченной длины по отношению к руке, или мощный телескоп по отношению к глазу. Рычаги и телескопы духа — это методы, а методы — это языки. Наука есть последовательность рассуждений; рассуждение предполагает множественное суждение, касающееся сложных и общих идей. Сложные идеи предполагают знаки; общие идеи — это лишь обозначения: следовательно, мы можем рассуждать только при помощи знаков. Более того, рассуждение есть перевод, подстановка, преобразование, которые невозможно осуществить без знаков: рассуждение предполагает язык, и искусство рассуждать получило название логики — то есть речи. Если в морали и политике нельзя произвести тех счастливых преобразований, которые в математике позволяют нам перейти от наиболее абстрактных слов к словам, за которыми стоят лишь ощущения или чистые чувства, — в этом повинны пороки языка. При большей простоте, при помощи аналогии можно было бы рассуждать во всех науках так же, как в математике. Язык исчислений обладает аналогией, простотой и строгой определённостью знаков — тремя качествами, составляющими совершенство языка рассуждения. Из этих условий наиболее необходимым является определённость знаков. Но можно определить знаки и без помощи аналогии — во всех науках; следовательно, они тоже могут иметь столь же строгие доказательства, как и алгебра, даже не обладая столь совершенным языком.

Впрочем, в любом рассуждении происходит вычитание, прибавление или подстановка, как в науке о вычислениях: подставляется одно выражение вместо другого, отличного от него, при сохранении той же самой идеи — так же, как в исчислении суммы, разности, произведения, частные являются лишь сокращёнными выражениями, которые подставляют на место других, менее удобных, но содержащих то же самое число или ту же самую идею. Гоббс сказал, что рассуждение есть вычисление, Кондильяк это доказал; но он не свёл два выражения — рассуждение и вычисление — к абсолютной и непосредственной тождественности. Надо было сказать не то, что рассуждение заключается в составлениях и разложениях, а то, что оно заключается в подстановках: тождество слов показало бы тождество идеи.

Поскольку рассуждение не отличается от вычисления, достаточно рассмотреть ход, принятый в науке исчислений, чтобы научиться рассуждать. Переход осуществляется от сложения к умножению. Через частный случай сложения, где частичные суммы равны между собой, мы видим в сложении — умножение: неизвестное оказывается тем же, что и известное. Точно так же в метафизике и в языке Кондильяка: воображение это точка зрения размышления, размышление это точка зрения рассуждения, рассуждение — точка зрения сравнения, сравнение — точка зрения ощущения. Те же соотношения существуют между моральной свободой, волей, желанием и беспокойством, потребностью и ощущением. Но математика это уже сложившаяся наука, тогда как метафизика — наука, которой ещё только предстоит стать таковой. В самом деле, не существует универсально принятого языка у метафизиков; в метафизике невозможно, как в арифметике, точно указать, на каком звене цепи остановились, потому что различные части метафизики не были систематизированы и не восходят к какому-либо единому и общему принципу.

Но, скажут, вы вынуждены говорить о частичной тождественности — неужели ваш язык противоречив или легкомыслен? Тождество бывает полным — в уравнениях, где одна и та же величина выражена двумя различными способами, или в любом утверждении, которое содержит определение; оно частично — когда вторая часть суждения, то есть предикат, лишь обозначает одну из точек зрения на первую часть, на субъект. Легкомыслие было бы уместно только тогда, если бы речь шла о тождестве выражений, а не о тождестве идей. Из наблюдаемой истины, что тепло расширяет все тела, а холод их сжимает, Лавуазье заключает, что в природе нет соприкосновения: эти два положения тождественны, рассуждение при этом вовсе не легковесно. Демонстрировать значит показать, что перед нами одна и та же идея в двух различных формах. Идея, явно присутствующая в основной посылке, уже оказывается слегка завуалированной во втором утверждении; завеса становится плотнее в третьем, в четвёртом — и вскоре операции и рассуждения совершаются лишь с помощью знаков. Когда мы размышляем над этими утверждениями, у нас сохраняется чувство их связи с предыдущими, а также память или уверенность в том, что таким образом они связаны с исходным положением, идея которого, однако, уже перестала быть у нас на виду. «Я только что, — говорит Ларомигьер, завершая вторую часть своего труда, — изложил материалы дела, большого дела. Речь идёт не о каком-то частном интересе, речь идёт об интересах разума. Моя роль окончена, я буду ждать приговора».

В кратком заключении он восхваляет Язык исчислений, которым Европа обязана Франции, а Франция — Кондильяку, чьи столь новые взгляды, столь естественные принципы и столь неожиданные выводы не могут не привлечь внимания здравомыслящих умов и сурового взгляда критики. Изучение языка рассуждения, добавляет он, — это наиболее достойное занятие для существа, чьим высочайшим качеством является способность рассуждать и которое благодаря этой способности может бесконечно приумножать свою интеллектуальную мощь: «Это микроскоп, позволяющий нам увидеть предмет, который по своей малости ускользал от наших чувств; это телескоп, приближающий его, когда он слишком далёк; это призма, разлагающая его, когда мы хотим познать его до самых элементов; это мощный фокусирующий центр увеличительного стекла, сжимающий и собирающий лучи в одной точке; это, наконец, рычаг Архимеда, способный сдвинуть всю планетную систему, когда им управляет рука Коперника или Ньютона».

Когда была создана Императорская университетская система, Ларомигьер, назначенный профессором философии в факультет словесности Парижа, узнал от своего друга Деренода, что философские дисциплины вовсе не входили в программу лицеев. Поражённый возражениями Ларомигьера, Деренод попросил его изложить их письменно и передал их Фонтану, который был ими убеждён.

26 апреля 1811 года Ларомигьер открыл свой курс в факультете словесности речью О языке рассуждения. В ней он объединил направления и доктрины, обозначенные в предыдущих сочинениях. Любитель прекрасного языка утверждает, что следует изучать поэтов и ораторов; идеолог считает, что философский метод, необходимый в науках, столь же нужен и в произведениях чисто эстетического характера; человек, модифицировавший кондильякианство, утверждает, что наши чувственные идеи (а не все идеи) происходят от чувств, что мы учимся смотреть, а не просто видим, учимся слушать, а не просто слышим. Аристотель и Гоббс, Лейбниц и Мальбранш, но особенно Декарт — поставленный значительно выше Бэкона, — помещаются рядом с Кондильяком или чуть ниже, на очень почётном уровне. Как и в Парадоксах, Ларомигьер рассматривает язык не только как средство выражения мысли и формулу для удержания ускользающих идей, но как метод, способный порождать новые идеи. Он усматривает в искусстве мыслить — искусство упорядочивать наши ощущения. Рассматривая рассуждение в духе, до того момента, как начали использовать знаки и приобрели эту привычку, ставшую второй натурой, по которой сегодня мышление является внутренней речью, он видит в нём простое чувство тождества между несколькими суждениями или соотношениями. В речи рассуждение есть выражение последовательности суждений, вложенных друг в друга; переход от известного к неизвестному, связь принципа с его следствием, постоянная синонимия различных выражений, подстановка одних слов другими, более или менее продолжительная цепь тождественных высказываний.