Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском и английском языках

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

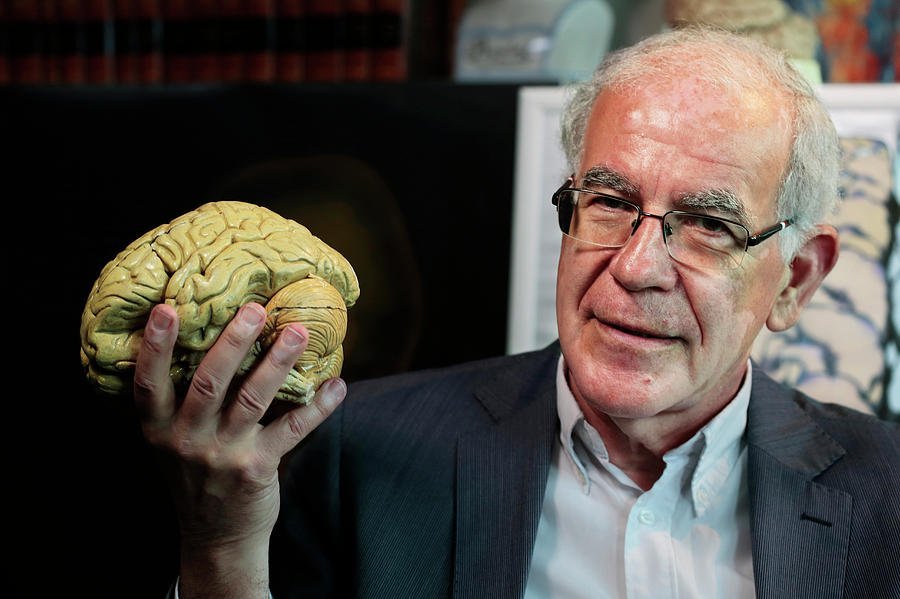

Наткнулся в обычном сетевом магазине на научно-популярную книгу всего за 150 грн. И вроде как нашумевший бестселлер, продано было 300к копий. Вроде как все американские аналоги нашей шизо-Бурик были от него в ярости. Уже хотя бы поэтому звучит неплохо. Судя по превью он генетический детерминист, и прежде чем начать чтение, действительно создается ощущение, что персонаж скорее кринж, чем база. Но я решил, что оно всё равно стоит того, чтобы прочитать. Автор, кстати, на момент написания этой статьи (12.11.2025), всё ещё жив, он один из крупнейших нейробиологов Нидерландов. Эта книга вышла в 2010 году и почти сразу стала популярной.

Предисловие в этой книге в принципе неплохое. Автор рассказал о своем детстве и профессиональном становлении. Что мозгом он стал заниматься скорее случайно (после универа была открыта вакансия в институте мозга), а врачом он стал скорее по банальности «семейной» профессии. Родители и все друзья родителей — были врачами. Конечно, можно сказать, что это далеко не самое лучшее предисловие, даже в рамках биографических вставок, но всё равно вышло более-менее душевно. Я обратил внимание, что эпиграфом для самой книги он взял цитату Дарвина (довольно известную, про то, как он был уверен, что в его работе будет найдено много ошибок, но это будут полезные ошибки для развития науки и т.д., и он не против, чтобы их находили), а эпиграфом предисловия — цитату из Руссо. Второе даже необычный выбор. Здесь я добрался до вступления, где тоже есть свой эпиграф, и на этот раз — базированная цитата Гиппократа:

«Людям следует знать, что наши удовольствия, радости, смех и шутки происходят ни из какого иного места, как отсюда (из мозга), откуда также происходят грусть, жалость, горе и слезы. Именно им мы думаем, развлекаем, слушаем, познаем прекрасное и безобразное, доброе и злое, приятное и неприятное (…). И именно благодаря этому органу впадаем в гнев, сходим с ума, подвергаемся страху и ужасу ночью и днём, с нами случается бессонница, несвоевременные заблуждения, неуместные переживания, недоразумения и потеря самообладания».

И прям с порога нас встречает базированная база и отсылка на Кабаниса и Фогта. Поэтому переведу целый фрагмент из книги: «Нервные клетки, или нейроны, — это строительные элементы, из которых состоит наш мозг. Мозг весит полтора килограмма, и содержит 100 миллиардов нейронов (эта цифра в пятнадцать раз превышает численность населения Земли). К тому же в нашем мозгу есть глиальные клетки, которых в десять раз больше, чем нейронов. Раньше допускали, что глиальные клетки только держат нейроны в куче (греческое слово «glia» означает «клей»). Последние исследования доказали, что глиальные клетки, которых у человека больше, чем у любого другого организма, являются решающими для химической передачи информации, а значит, всех мозговых процессов, в том числе и памяти. Учитывая этот научный факт особенно интересным становится наблюдение, что мозг Эйнштейна содержал очень много глиальных клеток. Продуктом взаимодействия этих милирадов нервных клеток является наш «дух». Как почка производит мочу, так и мозг производит дух». Этот вступительный раздел тоже очень даже неплох. Из личностей тут упоминались только Декарт и Рамон-и-Кахаль (см. история испанского позитивизма), чтобы привести их аллегории на работу мозга. Автор забавно подсчитал количество нейронов и всех связей между ними, высчитал длину этих связей (100 000 километров), и заявил, что мозг потребляет при этом энергию на уровне 15-ватной лампочки. А за 80 лет работы потребляет электроэнергии на сумму в 1200 евро по ценникам его времени (2010 год). Сам подход с такими аналогиями прикольный. Хотя это не то, чтобы его личное новшество.

Меня больше всего поразило то, как он описывал некоторые достижения науки. Помимо известных примеров уровня Нейролинка, где чипы в мозгу позволяют управлять протезами и мышкой на ПК, или когда вмешательство открывает возможность слышать для глухих, говорить для немых и т.д. и т.п. Так вот помимо всего этого, автор привел и более интересные примеры. Оказывается, что есть особые виды терапии, когда человек может самостоятельно смотреть на карту своего мозга, и видеть его активность во время той или иной мысли/эмоции. Глядя на это, мы можем на примитивном уровне оценить, какой идеей способны чаще «включать» тот или иной участок. Это позволяет как бы минимально «управлять» мозгом. Цитата: «Наблюдая изменения активности собственного мозга, можно тренировать его функции. Так, пациенты с хроническими болями, при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии научились контролировать активность переднего участка мозга, и таким образом уменьшали болевые ощущения». Поразило меня также и то, что уже технически излечили Паркинсон и обсессивно-компульсивные расстройства. Если у человека начинается тремор рук, или снова тянет вымыть руки в 10-й раз за час, он нажимает на кнопку, которая включает электрод-стимулятор, и тремор тут же пропадает. При помощи стимуляции автор даже наблюдал случай, когда удалось вывести человека из состояния «овоща».

Логика книги в том, чтобы проследить историю развития мозга от рождения до смерти. Отчасти поэтому он начал сразу с очень острых вопросов — материнства и отцовства. С того, как роды могут влиять на последующую жизнь плода и т.д. Сразу оговорюсь, что автор очевидный генетический детерминист. Он высказывает это довольно грубо. Но некоторые его рассуждения могут быть интересны. Я не буду приводить всего, в частности того, как сбой гормонального фона может влиять на поведение мужчин (или самцов других видов) и на их «материнское» поведение, например на включение паттернов гнездования у самцов птиц и т.д. Такого там достаточно. И автор даже доходит до того, что в зависимости от естественных родов или проведения кесарева сечения — зависит связь матери и ребенка, которая выражается в количестве выделенного окситоцина ими обоими. Оставлю это за рамками, как по мне это ни разу не аргумент за отказ от кесарева. Интересных моментов тут два:

- Он настаивает, что во время родов процесс регулируется последовательными выбросами разных гормонов на разных этапах этого процесса. И что в этой последовательности иногда чередуются действие как организма матери, так и организма ребёнка. Эдакая командная работа. Если они правильно действуют и реагируют друг на друга, то и процесс родов проходит нормально. Если кто-то из двоих «тупит», то начнутся осложнения. Поэтому, если у ребенка есть генетические заболевания по типу шизофрении, это может спровоцировать «рассинхрон» действий, и тогда роды будут тяжёлыми. Так автор хочет сказать, что шизофрения ребенка не является результатом тяжёлых родов, а является скорее их причиной. Ну и то, что в родах всегда участвуют двое. Я не берусь оценивать серьезность этой гипотезы, но звучит она интересно. А детали можете найти в самой книге.

- Рассматривая понятие «отцовства», автор, даже немного неожиданно, заявляет, что картина гормональных изменений отцов очень похожа на то, что происходит с матерью. Растет выброс пролактина и окситоцина, снижается уровень тестостерона. И это замечено у мужчин самых разных культур, ещё до рождения ребенка.

Но, отсюда можно сделать очевидный вывод (которого в книге не делается), что причины этого не в физиологии самого мужика, а в том, как он реагирует на идею отцовства. Т.е. социальная среда программирует поведение организма, готовит его к изменениям в ближайшем будущем. Это кажется самоочевидным, ведь как иначе отец поймет, что он отец, если ему об этом не сообщат? Либо это цепочка, где причина находится вне-организма, а следствие уже проявляется в нем. Либо член каждого мужчины — это радар, который чувствует беременность на расстоянии. Я думаю, что правдоподобнее первый вариант.

Интересным мне показалось рассуждение Свааба на счет развития мозга уже после рождения. Иными словами, он вводит в свой анализ «влияние среды», и делает его едва-ли не решающим. Как для «очевидного генетического детерминиста», каким я его по началу заявил, и каким он, безусловно, и воспринимается в медиа, это несколько странно. Аргументация здесь самая разная, но больше всего внимания направлено на сравнение детей, которых воспитывали в полноценных любящих семьях с теми детьми, на которых родители совсем забили и воспитывали в насилии и пофигизме. Свааб настаивает, что мозг у первых будет даже физиологически, визуально (!) отличаться в лучшую сторону. И что самое главное, это необратимые процессы. Т.е., вторые дети, даже если их со временем переместят в более подходящую среду, уже не смогут (при прочих равных) догнать в развитии первых детей. Только если первые вдруг не начнут деградировать под дурным влиянием. Иными словами, мозг развивается «накопительным» путем, и ранние этапы развития — самые важные. Но на всех этапах, всю жизнь человека, мозг развивается или деградирует, в зависимости от того, каким образом мы взаимодействуем со средой. Из вторичных моментов интересно, что автор полностью против Руссо и его идеи «благородного дикаря», а из примеров детского воспитания, когда говорит о крайней важности родного (первого) языка в жизни ребенка, вспоминает эксперимент императора Фридриха Гогенштауфена для поиска «первого языка всех людей».

На основании того, что в восприятии языка и восприятии музыки задействованы одни и те же области мозга, он делает вывод, что музыка и язык — крайне родственные вещи. Но еще интереснее того, что на основе различий в языках (в первую очередь записи языков), мозги европейцев и китайцев задействуют разные области для речи и счетных операций. Если европейцы при работе с числами задействуют «языковые» системы мозга, то китайцы задействуют «визуально-моторные» системы, что связано со спецификой символьного письма, иероглифов. Также это сказывается и на изучении предметов. Если европеец фокусируется на предмете, абстрагирует его из контекста, то китаец фокусируется на отношениях между предметом и контекстом. Чем это пруфается тут не сказано, но видимо связано с подобными механизмами, как в случае с работой над числами. Если это правда, то интересно, звучит правдоподобно. Но я бы не спешил верить очередным попыткам представить Запад и Восток, как принципиально разные культуры, где Запад от природы более аналитичен.

Из всего этого Свааб делает вывод, что если у детей зафиксированы нарушения в развитии, то это не повод махнуть на них рукой, а наоборот, повод еще более интенсивно стимулировать их развитие, что в некоторых случаях помогает даже преодолевать действие таких заболеваний, как синдром Дауна. Среда становиться ключевым орудием преобразования личности, что в общем-то и так очевидно, но мы получаем такое признание от генетического детерминиста. В этом разделе мое внимание больше всего привлекли не так факты о воспитании, как ссылка на одну личность. Он ссылается на воспитательный проект Марии Монтессори (1870-1952). Она создала один из многих проектов «альтернативных школ», и сильно хайпанула в начале XX-го века. У меня, читая статью о ее деятельности, сразу возникли ассоциации с модными в среде марксистов-ильенковцев теориями воспитания и попытками практической их реализации. Как видно, такие вещи были «на слуху» еще до Первой мировой войны, и они вполне привлекают людей, которых можно было бы спокойно обвинить в вульгарности.

Немного вызывающе автор назвал одну из глав книги так, будто бы подразумевает, что есть люди, которые помнят свою жизнь еще в утробе матери. Он прямо сравнил концепцию «чистого листа» Локка и рассказы о своих «воспоминаниях» от Сальвадора Дали. Но вскоре оказывается, что это кликбейт, и Дали он считает просто художником-фантазером. Тема эта была поднята потому, что некоторые факты все таки говорят, что ребенок уже в утробе обучается, например, различать голос матери, или реагирует на музыку. А самое интересное, что если часто включать какую-то музыку до рождения, и потом включить ее же после рождения, то ребенок «узнает» мелодию и реагирует на нее одобрительно. Насколько я понял из текста, проводились даже эксперименты по искажению звука голоса матери, чтобы младенец слышал его так, как должен был слышать еще в утробе. И такой голос вызывает у него повышенную заинтересованность. Значит у него есть память, пускай и не совсем оформленная. Даже если через несколько лет (или даже недель) мы уже ничего из этого не помним. Из других интересных примеров: в средней норме младенцы не любят запах чеснока. Но если мать часто ела чеснок во время беременности, то у младенца не будет с этим проблем.

Отдельным блоком идут доказательства того, как голодные годы, нехватка каких-то веществ (в первую очередь йода) или переизбыток (например ртути и тяжелых металлов) — приводят к серьезным патологиям развития или влияют на раздражимость ребенка и его асоциальное поведение. Это обнаруживается и на примерах отдельно взятых стран Европы или в Японии. Но очевидно, что если распространить этот взгляд на весь мир, то значительная часть агрессии от мигрантов 3-го мира будет объяснена крайне негативными обстоятельствами, в которых они развивались. При чем здесь речь идет даже не про социальную среду, которая «портит» ребенка (безусловно, и она тоже присутствует), а речь идет про физиологию. Переводя на язык эгалитаризма, из этого можно сделать вывод, что преобразование стран 3-го мира займет больше времени, чем жизнь одного поколения, и в первую очередь всё же нужно исправить самые «базовые» проблемы (нищета, дефицит питательных веществ, антисанитария и экология и т.д.). Без их решения, внедрение чисто воспитательных систем (или перевоз людей из Африки в Европу) даст сильный эффект, но все же недостаточный. И при решении «базовых» проблем всякая система воспитания будет действовать эффективнее, не встречая «естественного» сопротивления. В дальнейшем Свааб переходит к другим банальностям, таким как вред от курения во время беременности и т.д. Но здесь сразу же возникает закономерная мысль, которой автор вообще не касается. Если «плохие» вещества в организме матери влияют на ребенка в плохую сторону, то может быть стоит найти «хорошие» вещества? Эдакий допинг для развития? Странно, что такой вопрос не поставлен.

Оказывается, что учеными обнаружены некие эволюционные механизмы в человеке, которые меняют стратегию развития еще в утробе, в зависимости от того, какая информация поступает «извне». В общем, из самого банального. Плод легко может «понять», что после рождения его ждут голодные годы или холодный климат, для этого у него более чем достаточно данных, считываемых напрямую черед состояние организма матери. И уже до рождения он «готовится» к этим стрессовым ситуациям. И среди других подобных «врожденных» элементов автор выделяет половой диморфизм. Мозг развивается под влиянием массы факторов, но в том числе и под влиянием половых гормонов. Поэтому уже в утробе сам мозг может формироваться «женским» или «мужским», при чем вне зависимости от биологического пола самого ребенка. Иными словами, при определенных условиях, если плод-мальчик начнет получать переизбыток эстрогена еще в утробе, то он с высокой степенью вероятности в будущем захочет сделать транс-переход. Свааб развивает генетическую и физиологическую аргументацию для «врожденности» гомосексуализма и трансгендерности. И делает это с нескольких разных ракурсов, с разными примерами из жизненной практики. На уровне физиологии мозга трансгендерность очень похожа на заболевание, при котором люди навязчиво желают избавиться от какой-то вполне функциональной конечности, считая ее «чужой», и Свааб видит перспективы в изучении людей с этим синдромом, чтобы лучше понять и феномен трансгендерности.

Самое необычное в его рассуждениях, это тезис про «мужской» и «женский» мозг еще в утробе матери. Этот тезис отчасти доказывается даже на самых банальных примерах с куклами и машинками. Когда эти наборы игрушек давали обезьянам, то самки выбирали кукол, а самцы выбирали машинки и мячи. Тоже самое про «типичные» стили рисования. Оказывается, что есть четкая корреляция, что девочки с гормональными расстройствами в мальчишескую сторону (даже если их воспитывают в женской роли и лечат гормональной терапией) — рисуют в холодных тонах всякие не-социальные темы. В общем, не знаю до какой степени это обосновано, но такая строгая бинарность, которая объявляется врожденной, выглядит все же сомнительно. Хотелось бы больше примеров подобных этому с обезьянами, и какие-то другие комбинации «женских» и «мужских» игрушек и предметов. В каком-то смысле Свааб рассматривает гомосексуальность, транссексуальность и т.п. явления — отклонениями от нормы. Правда, биологически обоснованными, врожденными, и не стоящими осуждения (как не осуждают людей с тремором рук). Здесь же у него возникла другая проблема, проблема педофилии, как генетически детерминированного отклонения. Во всех прочих случаях он скорее стоит за то, чтобы дать право всем людям жить, как им кажется приемлемее (и в принципе не против, чтобы люди отрезали себе ноги, если из-за заболевания им кажется, что ноги им не нужны). Но в этом случае он не может одобрить педофилию. Правда, хотел бы, чтобы педофилы чаще признавались в своих ощущениях и приходили в исследовательские центры, чтобы этот феномен можно было легче изучить и как-то ему противодействовать. Но если они признаются, то их просто затравят и посадят, поэтому подопытных для исследований не так-то просто найти. После этого я дошел до главы книги под названием «Общественная реакция на мои исследования сексуальной дифференциации мозга». И она довольно занимательна, поэтому я приведу ее здесь полностью:

«В шестидесятые и семидесятые годы прошлого века (ХХ век) было распространено мнение, что ребенок появляется на свет, как чистый лист, а общественные условности навязывают ему и половую идентичность, и сексуальную ориентацию на мужской или женский лад. Активно пропагандируемая психологом из Филадельфии Джоном Мани, эта концепция имела фатальные последствия, но хорошо отражала дух времени, будто все — даже сексуальную идентичность и ориентацию — можно изменить. Когда в семидесятые годы на медицинском факультете я читал свою первую лекцию про сексуальную дифференциацию мозга, распространенная мысль про решающую роль социального окружения не только утверждалась Джоном Мани и его последователями, но была также базовым пунктом для феминистических идей. Согласно учениям феминисток того времени, все половые отличия в поведении, профориентации и круге интересов насаждаются женщинам со стороны мужского общества. На той первой лекции среди моих слушателей в первом ряду сидели студентки, которые что-то плели, кто на спицах, кто крючком. Так они выражали мысль, что эта тема и моя точка зрения совсем не отвечает тому, что они хотели бы услышать. Когда я выключил свет, чтобы показать диапозитивы, они бурно запротестовали, потому что не могли видеть свои поделки! С тех пор на каждом семинаре и каждой лекции с первой до последней минуты я затенял освещение и показывал диапозитивы. Дамы с первого ряда отправили к ректору целую делегацию и просили представить им нового доцента, который был бы более дружелюбен к женщинам. Но такого, очевидно, не нашли, потому что об этом деле мне больше не напоминали.

В 1985 году в журнале «Science» мы впервые опубликовали выводы про отличия между полами в посмертных мозговых тканях гипоталамуса и получили первую раздраженную реакцию со стороны феминисток. Для феминизма было вполне обычным делом отрицать возможность самого существования биологических различий между полами в мозгу и поведении. По поводу нашей публикации в интервью журналу «HP» («Haagse Post») от 17.01.1987 г. биолог Йоке т’Гарт сказала: «Если я когда-либо приму то, что существуют половые отличия в таких фундаментальных аспектах, как структура мозга, то как феминистке мне конец». С тех пор я больше не слышал про нее. Зато было описано несколько сотен половых отличий в мозгу.

Мы получили неожиданно сильную и негативную реакцию на первое изложение обнаруженных отличий между мозгом гомосексуалистов и гетеросексуалистов (опубликовано в 1990 году в издании «Brain Research»). Все начиналось с «Academie Nieuws» за декабрь 1988 г., журнала, который почти никто не читал. В нем исследователей из институтов Королевской Нидерландской Академии наук (KNAW) спрашивали, чем они сейчас занимаются. Так что я рассказал что-то про наши исследования мозга в сфере сексуальной ориентации и гендера. Ганс фон Маанен, неплохой журналист из ежедневника «Het Parool», подхватил эту тему и написал две статьи, в которых не было никакой неправдивой информации: «Мозг гомиков устроен иначе» и «За гомосексуализмом стоит мозг». Однако это вызвало сумятицу, про которую я и подумать не мог. Я и теперь не понимаю, что именно вызвало такую бурную, эмоциональную и всецело оскорбительную лавину реакций. Конечно, сыграло свою роль и табу, наложенное на биологические основы нашей сексуальной ориентации, — во времена, когда считали, что изменить можно все. Например, группа гомосексуалистов с религиозным рвением проповедовали мысль, что каждый мужчина является гомосексуалистом, но только часть из них принимает решение признать это. И называли это политическим решением. Я прокомментировал это замечанием, сказав, что не могу распознать, в чем политический аспект такого решения, и на самом деле решение на счет сексуальной ореинтации человека принимается еще в утробе матери. Как и следовало ожидать, они разозлились; в течении следующих трех недель в прессе появились сотни статей. Союз нидерландских гомосексуалистов (C.O.C.) заявил, что они «сбиты с толку этим исследованием». Профессор, доктор Роб Тилман, мой самый острый антагонист тех лет, демонизировал мое исследование, называя его «особенно бестактным», и утверждал, что я должен был сначала получить его согласие, что, конечно же, было полной ерундой. Потом в одном интервью он дал задний ход, сказав: «В исследованиях гомосексуализма Свааб мне ближе всего», а также «Я принадлежу к тем, кто склонен очень серьезно относиться к биологической составляющей». Но тем временем главный редактор издания «Gay Krant» Хенк Крол внес свою лепту: «Такое исследование поддерживает взгляд на гомосексуализм, как на болезнь. Оно является плацдармом для дискриминации геев». Петер Ланкгорст, член радикальной партии PPR, подал парламентский запрос на счет моего исследования. Через министра и президента KNAW этот запрос попал на мой стол, а мой ответ тем же путем был отправлен назад. Днем и ночью мы подвергались телефонному террору дома, а мне отправили письмо со словами: «Врачу-эсэсовцу доктору Менгеле-Сваабу. Нацик, я видел тебя по телевизору. Бандитская морда. Мы, гомофилы, убьем тебя. Как духовные лидеры Хомейни Ирана того англичанина». Я не воспринял это всерьез и сказал, что, если отправитель убивает также, как владеет нидерландским языком, то опасности нет. Но сегодня я бы смотрел на это иначе. Еще мне писали: «Ты наверное жалеешь, что не смог работать вместе с Менгеле в Освенциме». Моим исследованием занялись целые комиссии; без моей просьбы мне представили личную охрану во время выступления в университетской клинике АМС. В институт начали приходить угрозы про минирование (которые я тоже не принимал всерьез), из-за моей работы детей начали дразнить в школе. А одним воскресным утром перед нашим домом собралась демонстрация, которую бесподобно изобразил Герард Реве. Свой сборник он назвал по воспоминанию об этой демонстрации «Беззаботное воскресное утро» (1995). Он пишет:

«И только тогда обнаружилось, насколько большой недосмотр допустил профессор Свааб: перед началом исследований он не получил разрешения от C.O.C., профсоюза гомосексуалистов. Так что последствия нельзя было ни увидеть, ни услышать: воскресным утром большая группа активистов собралась перед домом профессора Свааба в Аместелфене, и хором громко скандировала: «Дик, отрежь своего толстого». Довольно странно, если учесть, что исследования профессора Свааба хоть и связаны с сексуальностью, но изучают мозг, а не половые органы. Но симпатики этого профсоюза мозга не имеют, только половые органы, поэтому для них это подходило».

Прошло три недели, прежде чем буря утихла. Потом Аятолла Хомейни выдал фетву про «Сатанинские стихи» Салмана Рушди, и все внимание переключилось на британского писателя индийского происхождения. Когда дым развеялся, а я все еще стоял на своем, президент KNAW профессор Давид де Вилд дал интервью еженедельнику «De Telegraaf», в котором поддержал меня и выразил надежды, что такие вещи больше не повторятся. Жаль, что он не сделал этого на несколько недель раньше. Но была также и приятная реакция, например, рисунки Петера фан Страатена, или объявления про знакомства в газете «Vrij Nederland»: «Приятный мужчина (37, 187, 89 кг, блондин, голубые глаза) с большим гипоталамусом ищет пару. Код номер…». Или такое: «Ищу: большое супрахиазматическое ядро, поисковой ящик 654 Вагенинген». Прошло 17 лет, пока «Gay Krant» по другому оценили те времена в статье под красноречивым заголовком «Разъяренные гомики были на ошибочном пути». Примечательно, что Роб Тилман к своей колонке в этом же выпуске газеты после всех лет, что прошли, все же взял негативный заголовок «Свааб ничему не научился».

Когда в 1995 году в журнале «Nature» мы впервые написали про искажение половой дифференциации у транссексуалов, реакция на это была совсем позитивной. Транссексуалы сразу воспользовались публикацией, чтобы добиться изменения пола в свидетельстве о рождении или паспорте в тех странах, где это до сих пор было невозможно. Европейская Судебная Палата также использовала эту статью подобным образом, а в Англии она сыграла важную роль в утверждении закона про транссексуалов. Сегодня публикуют немало статей про отличия в человеческом мозгу, связанные с гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, и они уже не поднимают такой волны в обществе (см. например, мою статью в «Proceedings of the National Academy of Sciences», США, 2008 г.) . К тому же эта тематика вызывает сильный интерес в научно-популярных журналах».

В списке примеров половых отклонений Свааб привел одну интересную историю, о которой я ничего не слышал раньше. Его версию изложения я полностью приводить не буду, а только сошлюсь на статью из Википедии: Папесса Иоанна (к слову, спустя время я таки узнал, что эту историю, возможно, впервые растиражировал ренессансный гуманист Бартоломео Платина из Римской Академии). Хотя сейчас принято, что это не более чем легенда, но Свааб считает, что это правдивая история. Вкратце — некая женщина оказалась достаточно продвинута в знании писания, что выдавая себя за мужчину смогла дослужиться до ранга Папы, но впоследствии родила ребенка, и была убита разгневанной паствой. Больше деталей можно найти в статье на Вики. Но самое забавное здесь в этой истории: «Сторонники легенды (например, Лео Таксиль) утверждают, что после этой истории каждый новоизбранный понтифик до Льва X проходил процедуру определения пола с помощью прорезного стула, известного как Sella (вариант: Sedes) Stercoraria (с лат. — «навозное кресло»); в процедуру будто бы входило выражение Mas nobis dominus est! (с лат. — «Наш господин — муж!»)». В общем, это было кресло с дыркой, через которую, при избрании папы, его яйца щупали, чтобы определить, действительно-ли он мужчина.

Вообще пересказывать всю книгу будет не самым эффективным методом. Тем более, что основная цель в общем-то простая. Доказать, что человек — это машина. И что вся наша специфика заключена в одном лишь мозгу. Что большая часть наших действий запрограммирована, и это в значительной степени лишает нас свободы в привычном смысле слова. Отчасти поэтому все странные явления и даже преступность автор склонен скорее оправдывать, чем нет. Это старая проблема этики детерминизма. Свааб, в каком-то смысле, может рассматриваться как менее жесткая версия Сапольски. В общем, в дальнейшем я решил отмечать только реально интересные моменты, которые не сводятся ко всему вышеописанному. Один из таких моментов, в принципе, и так довольно известен. Но все равно не может не поражать, как люди, впавшие в вегетативное состояние, и, вроде как, не подающие признаков сознания — могут вразумительно отвечать на вопросы (естественно, не ртом и не символами, а активностью мозга на МРТ). Интересно также описание состояния «неглект», в котором парализованные на одну сторону люди, например на левую, не воспринимают всю правую часть своего тела, а также все правые части окружающих предметов! Например, на круглой тарелке, равномерно заполненной кашей, они съедят только левую половину каши. Каким образом они вообще могут так строго определять половину — для меня остается загадкой, ведь чтобы проигнорировать половину, надо сначала разделить целую фигуру напополам. Значит в общем-то мозг вполне понимает, что тарелка круглая, но действует на автомате и отказывает второй половине тарелки в существовании уже постфактум. Мозг видит одно, а до сознания доходит другое. Дальше он объяснил, как это происходит. И как мы можем воспринимать что-то, но потом не осознавать этого восприятия. Я не записывал очень много чего, потому что это были в основном детальные разборы того, что уже и так было сказано раньше, только мимолетом. Чисто технические моменты. Но вот дошел до фрагмента, который уже точно не могу не привести:

«Функциональная томограмма японских монахов показала, что разные виды медитации стимулируют разные участки мозга. При этом идёт речь про части предлобной коры и боковой коры мозга, париэтального кортекса. Одновременно религиозные убеждения сопровождаются снижением активности в передней части цингулярного кортекста (ААС), при чем обнаружена такая же высокая корреляция, как и при политическом консерватизме. И хотя причинно-следственной связи такой корреляции не доказано, очень интересно, что в противовес этому инициативность сопровождается повышенной активностью в ААС».

Читая Свааба, я обнаруживаю все больше сходств между ним, и одним из моих любимых философов нового времени (Ламетри). Они разделяют одни и те же проблемы (ошибки?), связанные с детерминизмом и вопросом наказания преступников. Они одинаково мыслят человека, как машину. И самое главное, они оба гуманисты. Вопреки распространенным мемам про социал-дарвинизм, Свааб вполне либерален во всём. Он явно критичен как с Рейху, так и к СССР. И ему противны любые эксперименты над людьми, которые проводят «сверху» избранные интеллектуалы. В идеологическом плане Свааб вполне может считаться (для меня) приемлемым мыслителем. Вторая интересная деталь, что он больше всего в своей книге ссылается на Дарвина и Франса де Вааля. Последнего он любит даже больше, и явно поддерживает тему, что Вааль — второй Дарвин (если говорить про ссылки, то внезапно часто мелькает имя Рамона-и-Кахаля, испанского позитивиста, которого я не так давно обнаружил, рассматривая позитивистов в Европе). Книгу Вааля «Истоки Морали» я когда-то начинал читать, и она действительно крутая, но забросил и она все ещё лежит на полке. Может её прочитаю сразу после Свааба.

Свааб поддерживает одну из идей Вааля, что альтруизм и социальные функции встречаются повсеместно в животном мире и являются эволюционным приспособлением. Человек отличается только тем, что эта функция у него развита немного сильнее. Как и Вааль, он считает, что со временем роль эмпатии в обществе только растет, и будущее будет именно за этим свойством нашего мозга. Как результат, он вполне успевает проехаться по политике Рейгана и Тэтчер, поныть о социальном расслоении и ужасной политике крайнего индивидуализма. Иными словами, Свааб и Вааль — типичные леваки. И да, Свааб при этом генетический детерминист, такое бывает. P.S. Оказывается Франс де Вааль (1948-2024) умер меньше месяца назад [сама заметка писалась 6 апреля 2024 года, просто не переносилась на сайт]. Теперь точно прочту его книгу следующей. Статьи на Вики о нем никакие даже на иностранных языках, поэтому сошлюсь на Медузу. Правда и здесь не особо информативно, но выискивать мне лень 🙂 Лучше прочитать его книгу и сделать статью о нем.

Цитаты из Свааба: «В своем известном эксперименте Бенджамин Либет показал, что при сенсорных раздражениях, близких к граничным показателям, и при действиях, инициированных корой головного мозга, сознание отстает приблизительно на полсекунды. Его вывод, что «сознательному» опыту где-то примерно на полсекунды предшествует несознательная мозговая активность, которая запускает действие, посеял большие сомнения в том, существует ли возможность действовать согласно свободной воле. И хотя теперь ведутся активные дискуссии по поводу наблюдений Либета, новые эксперименты с использованием функциональных МРТ указывают на то, что есть участки мозговой коры, которые готовят моторное действие на десять-семь секунд раньше, чем человек начнет это осознавать.

Чтобы доказать, что сознание отстает от инициирования действия, прибегли к специальным экспериментам. Перед испытываемыми ставили задание быстро прикасаться к сигналу, который мерцал на экране компьютера. Через 0,1 секунду после вспышки раздражение уже было на пути из визуальной коры к моторной, чтобы инициировать движение касания к сигналу. Когда со временем при помощи магнитного импульса прерывали обработку в визуальной коре мозга, то действие продолжало исполняться, хотя испытываемый не осознавал, что сигнал зажегся. Все эти наблюдения укрепляют предположение, что наше представление, будто действие инициируется по «свободной воле», является иллюзией. Поэтому Сьюзен Блекмор вполне справедливо утверждает, что сознание — это история, которую рассказывают после события. Нужно еще выяснить, можно ли, как допускает Либет, наложить вето на движение, как только осознаешь его. Однако естественно, что этому вето на движение также может предшествовать несознательная мозговая активность».

[…]

«Белькампо в прекрасном рассказе «Американские горки» (1953) про пересадку воспоминаний предвидел успешное выращивание в 2000 году клеток человеческого мозга. Он был прав — если мы получили материал рассечения из Нидерландского банка мозга не позже, чем через 10 часов после смерти донора, сегодня мы можем в течении целых недель культивировать нейроны в тонких срезах мозговых тканей. Рональд Фервер в 2002 году первым опубликовал информацию, что такие срезы клеток еще могут производить белки и транспортировать вещества. Также они могут иметь электрическую активность. Глиальные (вспомогательные) клетки из мозговых тканей можно выращивать даже через 18 часов после смерти.

Культивация тоненьких срезов посмертных мозговых тканей показывает, что клетки мозга способны пережить нехватку кислорода в течении 10 часов, а смерть пациента не означает смерти его нервных клеток. Вопрос, чем на самом деле является жизнь и смерть, становится особенно интересным, если представить себе, что все эти живые клетки построены из мертвых молекул ДНК, РНК, белков и жиров. Разве можно построить из мертвых молекул живые клетки? Еще в 2003 году Крейг Вентер сделал первый шаг в этом направлении, синтезировав из мертвой материи вирус (Ph-X174). Но вирус для размножения использует весь молекулярный механизм клетки, которую он инфицировал. Поскольку он не может самостоятельно размножаться и поэтому пребывает на грани между живой и неживой материей, эту попытку нельзя считать синтезом формы жизни.

На уровне молекулярных строительных кирпичиков — атомов — существует полноценная реинкарнация. У атомов настолько длительная жизнь, что все атомы, из которых мы состоим, уже прошли через миллионы организмов, прежде чем встроиться в наше тело. Мои читатели имеют высокие шансы обладать теми же атомами, которые когда-то находились в теле древних исторических героев. Кроме того, клетка содержит молекулы воды, которые тоже не являются новосозданными. Мы пьем воду, которая притекла реками. Наша моча, пройдя сквозь очистительные сооружения, стекает в море, испаряется, и вместе с дождем снова попадает в реки и наши стаканы. Биолог Льюис Волперт высчитал, что в стакане так много молекул воды, что вполне вероятно найти там молекулу, которая когда-то текла в жилах такого исторического персонажа, как Наполеон. Так что наши молекулы строятся из атомов многоразового использования, и окружены водой, которая уже прошла через множество тел.

В принципе можно синтезировать молекулярные кирпичики жизни, и даже есть гипотеза, что жизнь как новое качество возникнет тогда, когда правильно сложить все необходимые молекулы. Правда доказательством этой гипотезы может быть только синтез из мертвой материи — живого организма, например бактерии. В начале 2008 года Крейгу Вентеру удалось синтезировать полноценную ДНК бактерии Mycoplasma genitalium. Она состоит из более чем полумиллиона кирпичиков. В 2010 году он заставил эту бактерию делиться. Тогда он считал, что сможет завершить проект синтеза целой бактерии в том же году. Чтобы не слишком выйти за рамки запланированного термина синтеза живой бактерии из мертвого материала, ему придется очень поспешить (прим. — книга Свааба написана в том же году). Но даже если бы ему удалось, это не гарантирует сразу Нобелевской премии. Ведь креационисты отдадут первенство в этом деле раньше совершенному магическому эксперименту, описанному в книге Бытия».

Из Википедии в тему: В 2010 году (Крейг Вентер) представил миру простейший биосинтетический организм, способный к размножению. 21 мая 2010 года Вентер заявил о создании им искусственной клетки. Первый в мире искусственный организм (синтетическая бактерия) получил имя Синтия (англ. Cynthia). В настоящее время этот синтез хромосомы бактерии считается высшим достижением в области создания искусственного генома. Оказывается в 2016 году он развил этот эксперимент, и новая клетка называется JCVI-syn3.0. Вот статья в рамках рунета (может потребоваться ВПН) об этом, и еще одна статья там же, которой всего год. Или вот статья на Naked Science. Ну и вот две статьи на английском: 1) Lessons from the Minimal Cell (авг. 2023); 2) Scientists Create the Smallest-Ever Moving Cell (апр. 2023).

И вот, наконец, дочитал книгу Свааба. В принципе, почти все основные моменты я умудрился все таки охватить, потому что дальше было много повторов. Конечно, я не цитировал все интересные эксперименты, которые с разных сторон доказывали все то, о чем я писал здесь раньше, но у меня и не было цели просто переписать всю книгу. Могу разве что отметить, что рядом с Дарвином и Ваалем третьим по значимости человеком в цитировании стал, внезапно, Спиноза. Правда, по большей мере как пример строгого детерминиста (каким и является сам Свааб). Буду-ли я писать об этом какую-то итоговую статью? Пока нет. Сейчас я думаю прочитать еще книгу Вааля, а потом может еще 1-2 научпоп книги о мозге. И уже после этого, как я себе надеюсь, смогу сделать какую-то более комплексную и интересную статейку. Кстати, ещё параллельно я прочитал очень крутую книгу про физику элементарных частиц (в первую очередь про открытие бозона Хиггса) и принципы работы коллайдера. Автор: Шон Кэрролл. Называется «Частица на краю Вселенной». Но я буду перечитывать ее по второму кругу, чтобы еще лучше отложилось в памяти, и потом может дам какие-то комментарии. Но уже сейчас всем советую, стоит того.