Заключительная часть книги Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).

Все главы этой книги (и версию PDF) можно найти здесь.

Сноски из оригинальной книги малоинформативны и на сайте их проблематично отразить. Все они доступны в итоговой PDF версии книги.

— I —

Будет установлено единство между науками, философией наук и метафизикой; между историей философий и историей обществ, религий и литературы, искусств, наук, учреждений и языков.

Мы изложили истоки, проследили существование, объяснили исчезновение и возрождение идеологической школы. Было бы слишком длинно напоминать обо всех вопросах, по которым беспристрастное, полное и сопоставительное изучение текстов привело нас к утверждениям, отличающимся — полностью или частично — от утверждений прежних историков, и мы не можем не отослать читателя к предыдущим главам. Мы ограничимся кратким резюме основных выводов каждой из них.

Декарт и скептики, философы, стоявшие на стороне опыта, и учёные были властителями умов XVII века. Локк их обобщил и по этой причине был признан вождём мыслителями XVIII века. В эту эпоху были затронуты все метафизические вопросы: экспериментальная, физиологическая, зоологическая, этническая психология, мораль, эстетика — всё это изучалось как независимые науки; философия наук, история систем и научных открытий достигли значительного прогресса. Мыслители всех стран совместно исследовали область спекулятивного; Кондильяк был не единственным метафизиком и не единственным философом.

I — Идеологисты, или идеологи, — это не просто ученики Кондильяка. Они принимают термин, созданный Дестютом де Траси, и ту науку, которую он обозначает; они перенимают метод и продолжают, развивая их во всех направлениях, исследования XVIII века. В политике влияние этой школы ощущается более полувека. Создавая Институт, «живую Энциклопедию», она на длительное время осуществляет плодотворный союз литературы, наук и философии. Создавая нормальные, центральные и специальные школы, она готовит себе наследников и преемников. Журнал Décade, распространяющий её доктрины во Франции и Америке, в Италии, Испании и Германии, знакомит своих читателей с литературными и философскими произведениями этих различных стран.

II — Главным представителем первого поколения идеологов является Кондорсе, преемник Д’Аламбера и Вольтера, Тюрго, экономистов и математиков. Госпожа де Кондорсе поддерживает союз французской и шотландской философии. Сийес намеревается ознакомить публику с Кантом; Рёдерер восходит к Руссо, Тюрго, Смиту и начинает переводить Гоббса. Лаканаль превозносит прежде всего Бэкона, Руссо и Кондильяка. Скептики, а также Монтень, Гассенди, Гельвеций и Мабли, Гольбах и Дидро — всё это традиции, продолженные Вольнеем и Дюпюи, Марешалем и Нежоном; Бэкон и Локк, Бонне и Кондильяк — через Гара. У Пинеля в предшественниках, помимо физиологов и натуралистов, — Монтень и Декарт, Локк, Кондильяк, Смит и Дугалд Стюарт; а также Лаплас, Бюффон, математики и астрономы.

III и IV. — Кабанис — ученик греков и Тюрго, Франклина и Кондорсе, Гольбаха, Вольтера и Руссо, Бонне, Кондильяка и Гельвеция. Следуя Гиппократу, он соединяет философию с медициной и медицину с философией; вслед за Кондорсе он развивает учение о совершенствовании (постепенном усовершенствовании человека и общества). Создатель физиологической психологии, он предвосхищает или подготавливает Ламарка и Дарвина, Шопенгауэра и Гартмана, Конта, Льюиса и Прейера, а также беспристрастных и проницательных историков философии; он завершает, вместе с платонизирующими стоиками, ту линию, которая начиналась с Гомера, Гиппократа и Галена.

V и VI. — Дестют де Траси, вместе с Кабанисом, является главой второго поколения идеологов. Он дополняет физиологическую идеологию рациональной идеологией; он показывает, как англичанам, так и французам, как учёным, так и философам, что необходимо сделать её инфантильной, патологической и животной, чтобы превратить её в отправную точку логики и грамматики, морали и политической экономии, законодательства и политики, так же как и математических, физических и естественных наук, для которых он предлагает классификацию и иерархию.

VII. — Вокруг Кабаниса и Дестюта де Траси группируются их соратники: Дону и Шенье, Андриё и Бенжамен Констан, Ж.-Б. Сэй и Брийя-Саварен; Лакруа, Био и Ланселин, Сю, Ришеран, Эскироль, Биша, Ламарк, Драпарно и Бруссе; новаторы — Сен-Симон и Фурье, Леру и Рейно, Конт и Литтре; ученики — Дроз и Франсуа Тюро, Ампер и Биран, которые постепенно отдаляются от своих прежних наставников; литераторы и историки — Вильмэн и Леминье, Сенанкур и Мериме, Форьель и О. Тьерри, Виктор Жакмон, Анри Бейль (Стендаль) и Сент-Бёв; и, наконец, Браун, ведущий нас к Стюарту Миллю, Льюису, Спенсеру и Бейну. Через них идеология, физиологическая, рациональная или прикладная, распространяется во всех направлениях интеллектуальной жизни.

VIII. — Став метафизической, спиритуалистической и христианской в третьем поколении, идеология имеет своими представителями Порталиса и Сикара, Дежерандо и Прево, Дюмонта и Вакенеэра, Лесажа и Бонштеттена, но прежде всего Ларомигьера, влияние которого ощущается как на итальянских философов, так и на французских эклектиков. Его школа включает До́ба и Перра́ра, Армана Марра́ и Рока, Кардайяка и Валетта, де Шабрье и Жибона, Сафа́ри, Тиссо́ и Лама. Имя Ларомигьера становится отправной точкой новой идеологии, соединённой с науками и литературой, с историей и литературной или художественной критикой, но не уничтожающей ни религий, ни метафизик.

Теперь несложно определить, какое участие школа приняла в этом тяжком, но животворном труде, посредством которого поколения людей совершают — либо едва заметные, либо стремительные — продвижения в исследовании неизвестных областей, число и протяжённость которых увеличиваются по мере того, как знания о них становятся всё богаче и точнее. Если для правительства многое — это просто продержаться, то для школы этого мало. Лишь та школа достойна жить в памяти людей, которая открыла новые истины, повлияла на своих современников и на потомков. Мы можем знать, но мы не вправе требовать, чтобы запомнили имена платоников, эпикурейцев, перипатетиков, которые из века в век сохраняли доктрины своих учителей, не прибавив к ним ни одной оригинальной идеи, не извлекши из них никакого удачного применения, не вызвав их возрождения среди людей, которым эти идеи были неизвестны — к их великому интеллектуальному и социальному ущербу.

Рассматривая же ту область, которую человеческий разум завоевал, охватил или хотя бы едва наметил, наблюдатель обнаруживает три ясно различающиеся сферы, в которых господствуют или пытаются господствовать науки, философия наук и метафизика. Науки, происходящие от метафизики или являющиеся её сёстрами, день за днём приобретают всё более неоспоримую достоверность и расширяют свои владения. Это связано с тем, что они всё более уклоняются от вопросов, принадлежащих преимущественно к метафизике; они устраняют явно химерические поиски и опираются на методы и результаты тех из своих областей, которые достигли очевидности и ясности. На первом плане стоят математика и математические науки. Они отказываются выяснять происхождение тех понятий, с которых начинают, и ограничиваются тем, чтобы требовать от ума, работающего с универсальными и необходимыми положениями, внутреннего согласия с самим собой. В науках физических, естественных и моральных требуется согласие не только с самим собой, но также и с фактами. Первые тем ближе подходят к математической достоверности, чем больше они прибегают к дедукции и исчислению. Естествознание, представители которого лишь в редких случаях могут воспользоваться вычислением, а порой даже не имеют возможности прибегнуть к эксперименту, достигает лишь более низкой степени достоверности. Наконец, в моральных науках объекты гораздо более сложны; применение вычислений, дедукции и эксперимента ещё затруднённее; прямая наблюдаемость вовсе не всегда возможна и часто должна заменяться свидетельством. В этих науках мы достигаем лишь вероятностей, более или менее приближающихся к достоверности.

Философия наук напоминает тех смелых первопроходцев, которые, продвигаясь за пределы областей, давно завоёванных цивилизацией, исследуют неизведанные земли, чтобы расширить владения человечества. Так, механизм мира материи — смелая гипотеза Декарта — во многом стал научной истиной. Сначала он был доказан для звука, тепла и движения, затем для света и тепла, и, по-видимому, в ближайшее время будет доказан и для электричества, а следовательно, и для магнетизма.

Метафизика, соперница религии, со своей стороны, была решительно атакована науками и философией наук. Некоторое время можно было подумать, что человек, чья поступь стала твёрдой на обширной и прочной почве, где господствует позитивная наука, больше не станет пускаться в плавание по зыбкому океану, столько раз становившемуся свидетелем кораблекрушений. Но так же, как метафизика не вытеснила религию, науки и их философия не уничтожили метафизику.

Идеологическая школа предпринимала во всех направлениях поиски, порой весьма удачные. Мы встретили среди её представителей генералов, включая самого Бонапарта, ораторов и политиков, священников и судей, романистов и поэтов, литераторов и критиков, журналистов и профессоров, дипломатов и администраторов, врачей и инженеров, математиков и естествоиспытателей, физиков и моралистов, историков и экономистов, филологов и метафизиков. Результаты их изысканий касаются как наук и философии наук, так и метафизики.

Оставим в стороне чисто школьную идеологию, которая, тем не менее, не лишена оригинальности. Гара предлагает структуру позитивной идеологии, которую Дестют де Траси дополняет и наполняет содержанием. Отделившись от метафизики, идеология становится физиологической, патологической или болезненной у Кабаниса и Медицинского общества взаимного стимулирования (Société médicale d’émulation), у Дестюта де Траси и Ламарка, Драпарно и Бруссе, у Пинеля и Эскироля. Общество наблюдателей человека (Société des Observateurs de l’homme) и Институт, особенно Дежерандо, показывают, насколько было бы полезно, если бы идеология стала этнической, и как она может ею стать; тогда как Вольней предвидит, какой свет она могла бы извлечь из изучения языков; Кабанис — из истории философии; Дестют де Траси — из научных методов. Сикар и Дежерандо наблюдают за глухонемыми. Последний подчёркивает полезность исследований над слепорождёнными и над индивидами, которые, подобно Лоре Бриджмен, обладают ещё более выраженными аномалиями. Инфантильной у Дежерандо и Общества наблюдателей человека, идеология у Кабаниса распространяется на плод и эмбрион; с Леруа и Дюпоном де Нему́ром она делает попытки стать зоологической; с Драпарно и Ламарком — выстроить психологическую и физиологическую шкалу живых существ. Кабанис, Дестют де Траси, Биран, Бруссе и их последователи придают большое значение внутренним и неосознаваемым впечатлениям сознания; Брийя-Саварен изучает вкус, Рёдерер изучает зрение; Дестют де Траси и Биран, Кабанис, Ампер, Дежерандо, Тюро, Браун — чувство движения, подвижность, усилие. Внимание исследуется Ларомигьером и Добом, Дестютом де Траси и Ламарком, Драпарно и Дежерандо; сон и сновидения — Кабанисом; воображение и чувство — Бонштеттеном. Стендаль создаёт идеологию любви; Бенжамен Констан идеологию религиозного чувства; мадам де Кондорсе, Рёдерер и Кабанис — идеологию симпатии. Инстинкт исследуется Дюпоном де Нему́ром и Кабанисом, Драпарно и Ламарком; привычка Кабанисом, Дестютом де Траси, Бираном и Ламарком. Работы по языку могли бы заполнить целую библиотеку: и не только у Вольнея и Гара, Рёдерера и авторов пасиграфий или универсальных языков, Дестюта де Траси и Бирана, Ампера, Дежерандо и Прево, Сикара и Тюро, Порталиса и Ларомигьера, но и у тех, кто, как Кардайяк, всё больше отделяет философию наук, приближая её к здравому смыслу, всё это до сих пор достойно прочтения тем, кто стремится прояснить столь важную часть психологии. Что касается связи физического и морального, можно сказать, что до самого недавнего времени даже самые полные учебники по медицине или философии не делали ничего иного, как воспроизводили и развивали идеи Бирана, а особенно Кабаниса или Бруссе.

Идеология — это центр, вокруг которого группируются все прочие исследования. Дестют де Траси и Ланселин, Ампер и Драпарно связывают её с науками в целом. У Кондорсе и Вольнея, Лапласа и Дестюта де Траси она участвует в решении вопроса о существовании науки о вероятностях. Ларомигьер и Биран, Дестют де Траси и Кабанис, Лакруа и Био, Ланселин и Прони обращаются к языку вычислений и к методу математики. Физики и химики — тоже идеологи. Дестют де Траси и Ланселин хотят с помощью идеологии пролить новый свет на методы и данные физических наук. Кювье начинает с идеологии; Ламарк интересуется ею не меньше, чем зоологией; Кабанис и Биша, Моро и Ришеран, Виктор Жакмон и Бруссе, Пинель и Эскироль, врачи и психиатры уделяют идеологии столько же внимания, сколько физиологии, медицине и ботанике.

Ещё более тесна связь между идеологией и моральными науками. Логика — продолжение идеологии — становится предметом исследований у Дестюта де Траси и Тюро, Бирана и Ампера, Брауна, Ларомигьера и его школы. Вольней и Сен-Ламбер, Кабанис и Дестют де Траси стремятся превратить мораль в позитивную науку, основанную на идеологии. Из идеологии же исходят литературная критика Женгене и его сотрудников, Кабаниса, а отчасти даже критика Вильмэна и Сент-Бёва; стихи Кабаниса и Андриё, романы Дрозa, Сенанкура, Стендаля и его преемников. Никогда ещё философия и идеология не были настолько полно и успешно объединены. Мораль, ведомая идеологией, приводит к социальной науке, к которой обращаются Ларомигьер и Камбасерес, Талейран и Боден, Кондорсе, Сийес и Рёдерер, Вольней и Кабанис, Дестют де Траси и Дону, реформаторы, социалисты и коммунисты — Сен-Симон и Фурье, Конт и Жан Рейно. Политическая экономия культивируется Кондорсе, Рёдерером, Дезрено и Брийя-Савареном, Дестютом де Траси и Ж.-Б. Сэем — ещё до Ш. Конта, Дюнуайе, Бастиа и Милля. Никогда в другое время нельзя указать столько трудов, где педагогика, соединённая с идеологией, была бы столь смелой и столь всеобъемлющей. Там, где сегодня мы полагаем, что открываем нечто новое, мы на самом деле восстанавливаем идеи, уже предложенные или даже реализованные идеологами.

История претерпевает глубокое преобразование. Благодаря теории совершенствования Кондорсе возвращает ей то значение, которое она утратила со времён Декарта; Кабанис приходит к беспристрастности и эклектизму. Дроз, Форьель и Дону предшествуют Огюстену Тьерри. Литературная история, наряду с историей в собственном смысле, приобретает более беспристрастный характер у Женгене, Дону, Форьеля. Кабаниса, Тюро и Дестюта де Траси занимаются историей медицины, грамматики, логики; Кондорсе — историей наук и учёных. Вольней и Дюпюи подходят к истории религий лишь как эрудиты. Бенжамен Констан изучает их с интересом и сочувствием. Философов всё чаще оценивают беспристрастно, начиная с Кондорсе. Кабанис обращается к античным авторам, о которых до сих пор можно читать у Нежона. Дону с достаточной точностью излагает теории философов античности и средневековья; Тюро пишет об écossais и греках. Дежерандо и Форьель вдохновляют Кузена и его последователей. Наконец, география у Вольнея и Жакмона становится точной, научной и идеологической.

Идеологи были не менее успешны и в области философии наук. Ланселин и Драпарно, Дестют де Траси и Ампер исходят из идеологии, чтобы ещё до Конта выстроить классификацию и иерархию наук. Ещё до Спенсера Лаплас изложил гипотезу туманности; до Дарвина Кабанис и Ланселин, Ламарк, Бори де Сен-Венсан и Драпарно уже были явными трансформистами. Гипотеза бесконечного совершенствования принимается почти всеми идеологами; с её помощью они объясняют развитие способностей и развитие человечества; они проливают свет на историю религий, наук, философий — как и на историю людей и институтов; они предоставляют Конту исходные элементы для формулировки закона трёх стадий.

Наконец, они, как и их предшественники XVIII века, вовсе не отказались от метафизики. Безусловно, они уже весьма отчётливо различают науку, философию науки и метафизику; безусловно также, некоторые из них предпочитают оставаться на позитивной почве. Но проблема объективной ценности познания тщательно рассматривается Кабанисом и Дестютом де Траси, Дежерандо и Ампером, Бираном и Тюро, которые формулируют из неё теорию относительности познания и отношений. Кондорсе, а особенно Дестют де Траси, Биран и Ампер, Дежерандо и Ларомигьер занимаются вопросом существования внешнего мира. Представления о материи у Лапласа, Кабаниса и Ланселина, представления о жизни у Кабаниса и Биша, Ламарка, Драпарно и Бруссе образуют космологию, отличающуюся как широтой, так и дерзновением. Спиритуализм Ларомигьера был передан школе, продолжившей его. Биран, а особенно Кабанис, развили весьма оригинальный стоицизм; Бенжамен Констан аналогичным образом преобразовал христианство, которое впоследствии Биран сблизил с мистицизмом. Ампер и Дежерандо, Дроз, Ларомигьер и его ученики придают своей религиозной вере форму, родственную их идеологии: ничто не может сравниться со спокойствием и уверенностью Дежерандо и Ларомигьера, если не считать терзаний и неуверенности Бирана и Ампера.

Нет ни одного современного метафизика, который бы не воспроизвёл или не развил какую-либо из идеологических доктрин или не столкнулся бы с сокрушительными возражениями против своей системы — со стороны оппонентов, чью роль, казалось, давно следовало считать завершённой. Мы упоминали Шопенгауэра, Гартмана и Спенсера, господ Тэна и Ренана, Конта, Льюиса, Милля и Бейна и многих других — как спиритуалистов, так и материалистов, как верующих, так и скептиков.

— II —

Если оставить в стороне политические и религиозные влияния, которые в определённой степени вынудили школу трансформироваться и прервали её регулярное и естественное развитие, то сегодня становятся ясны внутренние причины, мешавшие ей оставаться тем, чем она была в начале. Амбиции школы были велики: её наиболее выдающиеся представители хотели порвать с прошлым, воссоздать одновременно с человеческим разумом и моральные науки — по образцу математических и физических; заложить основы философии науки и даже наметить новую метафизику, которая опиралась бы на знание как самых общих, так и самых частных законов и явлений. Но, восхваляя и рекомендуя наблюдение и опыт, они слишком часто прибегали к гипотезам. Провозглашая достоинства истории и прекрасно объясняя, как её следует писать, они слишком часто воспринимали её как уже завершённую — или как нечто, что можно рационально сконструировать. Они настаивали на необходимости положить идеологию в основание всех наук, но слишком легко верили, что для того, чтобы превратить её в самостоятельную науку, достаточно наметить её план и обозначить метод. Они стремились сделать её физиологической и этнической, инфантильной, патологической и зоологической; но забывали, что для этого необходимо собрать многочисленные и безупречные наблюдения о различных народах и животных, о детях, уродах и т. д., что предварительно нужно было бы сформировать саму физиологию и патологию. Утверждая бесконечную совершенствуемость человеческого духа, они полагали, что могут придать своему труду такую завершённость, что у потомков останется лишь совсем немногое, что можно было бы в нём изменить. Они увидели, что в природе идёт борьба за существование между видами — растительными и животными, — и они восприняли свободу, равенство, братство как естественные законы человеческой природы. Они предугадали роль наследственности в формировании как нравственного, так и телесного склада человека и захотели воссоздать разум и сердце человека заново, уничтожив всё наследие прошлого — того самого прошлого, которое и подготовило склонности и способности тем более могущественные, чем большим числом веков и поколений они были выкованы. Они, наконец, распознали и подчеркнули роль чувств и страстей в человеческой жизни, но при этом уверовали в исключительно благотворное влияние просвещения и стремились достичь морального и характерного прогресса прежде всего через прогресс знания.

Опыт показал всю противоречивость и ошибочность этих предпосылок. Уже Кабанис, Б. Констан, Биран и многие другие понимали, что невозможно — да и, возможно, не нужно — отнимать у широких масс их религиозные верования, а у некоторых их метафизические вероятности. Не раз уже в этом веке умы, утомлённые позитивными поисками и измученные жаждой неизвестного, обращались вновь к религии и метафизике, не заботясь о том, согласуются ли они с науками и опираются ли достаточно на них.

С другой стороны, физиология сделала значительные успехи, но эти успехи показали, сколь многого ещё не хватает, чтобы познать нервную систему и уловить — в её почти бесконечной сложности — связи между физическим и нравственным. То же самое можно сказать об отличных наблюдениях над детьми и душевнобольными, над слепыми и глухими, над дикарями и животными. История просветила нас в отношении психологии наших предшественников; романисты и критики — в отношении психологии наших современников. Но именно это позволило нам ещё яснее осознать, как много ещё нужно собрать в этой области позитивных знаний.

Просвещение всё шире распространяется в народных массах, и все науки достигли такого уровня развития, что вполне позволили бы утверждать бесконечную совершенствуемость разума. Но преступлений не становится меньше, и, возможно, никогда эгоизм не пользовался такой честью, как ныне. Доктрина борьбы за существование, бесспорная в области естественных наук, кажется, стала практическим правилом жизни людей и народов. Вооружать свою страну для войны и предварять её тарифными боями — главная задача государственного деятеля. В любой момент различия интересов, рас и языков, религий и учреждений могут привести к ужасным войнам — между континентами или между народами. Внутри каждой страны борьба обостряется — между различными партиями, а главное — между классами, и подчас кажется, что социальный переворот уже на пороге. Когда мы перечитываем тот отрывок, где Жуффруа рассказывает, как он в декабрьский вечер осознал утрату своей религиозной веры, или Ночи Мюссе, где прорывается такая глубокая и жгучая боль, — мы чувствуем, насколько велико различие между поэтическим, литературным и по существу эгоистичным пессимизмом Байрона и Шатобриана, Ламартина и их преемников, и тем бескорыстным пессимизмом, которого, кажется, с трудом могут избежать — пусть на мгновения — даже те мыслители, кто в обычное время полны уверенности.

— III —

Что сделал бы сегодня идеолог, подобный Кабанису или Дестюту де Траси, обладая столь же открытым умом и столь же высоким нравственным обликом, одинаково преданный как поиску истины, так и улучшению участи своих собратьев? С бесконечной тщательностью он собирал бы все позитивные результаты, полученные физиологами, врачами, психиатрами, филологами и историками, и доказавшие, насколько плодотворными оказались пути, открытые в начале века. Со своей стороны он стремился бы, по одному или другому направлению, приумножить число достигнутых истин — и извлек бы из них немало полезных следствий для морали и политики, педагогики и логики, законодательства и политической экономии, эстетики и литературной, научной, религиозной или художественной критики. Он всегда тщательно различал бы то, что полностью прояснено, от того, что освещено лишь частично, или от того, что по-прежнему остаётся в темноте; он никогда не придавал бы практическим правилам большей силы, чем позволяют достигнутые теоретические знания. Не пренебрегая возможностью в надлежащее время и после достаточной подготовки подойти к «социальному» или «школьному» вопросу, он стремился бы решать — постепенно и надёжно — каждую из проблем, составляющих эти общие вопросы, часто неразрешимые именно потому, что они слишком обобщены и объединяют противоречащие друг другу элементы.

Точно так же, если бы он изучал историю философий, он позаботился бы о том, чтобы осветить её через историю институтов и людей, литератур и наук, религий и языков, — с тем, чтобы затем использовать её для обогащения психологии и истории, как и тех наук, на которых они обе непременно покоятся.

Философия наук, возможно, привлекла бы его не менее, чем психология. Даже не будучи математиком или астрономом, химиком или физиком, натуралистом или филологом, он с живым интересом следил бы за трудами, посредством которых каждая наука стремится построить собственную философию. С не меньшей тщательностью он осознавал бы значение смелых гипотез, при помощи которых Декарт и его современные наследники — Дарвин и Спенсер, вслед за Ламарком и Лапласом, — пытались обобщить выводы, законы и классификации, к которым пришли отдельные науки. Разумеется, он не мог бы шаг за шагом следовать за их развитием; разумеется, нередко ему пришлось бы довольствоваться общими представлениями, — но он сам практиковал бы те методы, с помощью которых совершаются открытия, он умел бы понять, каким путём шли изобретатели. Его взгляд охватывал бы более широкий горизонт, и область, принадлежащая ему самому, озарялась бы новым светом.

Но какую позицию занял бы он по отношению к метафизике? Несомненно, физическая вселенная представилась бы ему бесконечно более разнообразной и более сложной, чем она казалась Платону и Аристотелю; человек показался бы ему ещё в большей степени, чем Паскалю — заброшенным между бесконечно большим и бесконечно малым. Он отказался бы принимать целиком и без критики воззрения Платона и Аристотеля, Декарта или Лейбница, Канта или Конта. Ведь, по существу, разве философствовать не значит мыслить свободно и самостоятельно? Он не примкнул бы и к тем философам — а их ещё немало, — кто стремится адаптировать к научным данным воззрения, заимствованные у религий или старых систем.

Он, конечно, не утверждал бы, что человечество должно отказаться от понятий, унаследованных от предков, так же как оно отказалось от их одежды и примитивного жилья, их пищи и грубого оружия, их суровых и диких нравов. Но он также не посчитал бы, что мир Ньютона, Лапласа и Пастера можно удовлетворительно объяснить Богом Платона и Аристотеля.

Для новой науки — как в её частях, так и в целом — он пожелал бы новой метафизики: с трудом, но с мужеством он стал бы искать ту счастливую формулу, которая, не умаляя и не искажая научные истины, сумеет сохранить в метафизиках и религиях то, что составляет для нас их жизненность и их обаяние; которая соединит бесконечно сложную и живую реальность с идеалом совершенства, который каждый из нас смутно предчувствует, с жаждой запредельного, что терзает лучших и благороднейших.

Наш идеолог уже не будет верить во всемогущество разума; он больше не станет считать свободу, равенство и братство естественными законами; возможно, он усомнится в бесконечной совершенствуемости человечества. Но разум для него будет — хрупкий и драгоценный цветок, возделывание которого может подготовить, пусть и не осуществить полностью, все формы прогресса и придать существованию новое обаяние и ценность. Свобода представится ему прекрасной вещью — когда она будет озарена разумом, столь же заботящимся о правах других, сколь и об использовании собственных. Равенство покажется ему желательным лишь постольку, поскольку оно всё более сближает каждого человека с теми, кто превосходит его в разуме и нравственности. Он будет любить своё отечество и трудиться, насколько хватит сил, чтобы сделать его более великим и более уважаемым. Но он не сочтёт на этом свою задачу завершённой: он не забудет, что жители других стран — тоже люди. Насколько это будет в его власти, он станет бороться с предрассудками и недоразумениями, которые вооружают народы друг против друга. Всеми силами он будет противостоять нарастающей волне эгоизма; он будет показывать — как советами, так и собственным примером, — что единственный способ сделать свою жизнь выносимой — это забыть о себе, чтобы подумать о других. Над борьбой за существование — природным законом живых существ — он поставит идеальное братство, о котором мечтали буддисты и стоики, христиане и философы XVIII века. Он будет знать природу и с помощью самих тех средств, которые она нам предоставляет, станет стремиться уменьшить страдание, сделать борьбу менее ожесточённой, устранить несовершенства и увеличить ценность индивидов — даже более, чем их благосостояние. Он будет знать, что человеку необходимо, чтобы совершенствоваться, подчинить природу себе; что требуется неустанный труд, чтобы сохранить достигнутое и подготовить новое; чтобы заставить реальность рождать идеал/

Приложение 1

Центральные школы

Центральная школа в Осере

Публичные упражнения, которые ученики проведут 15 фруктидора VII года. — Программа общего и публичного экзамена, который ученики будут проходить 15, 16, 17, 18 и 19 фруктидора VIII года.

Законодательство. — Преподаватель: Лапорт

Законодательство есть искусство давать народы законы; но для того чтобы лучше определить его и дать ему название, полностью его объясняющее, следует называть его гражданской, политической и моральной наукой. Его называют гражданским, потому что из него проистекают истоки общественного блага; политическим, потому что оно обнаруживает и выявляет все социальные истины, потому что оно — глаз и провидение Законодателя; моральным, потому что оно соединяет права с обязанностями.

Законодательство делится на естественный кодекс и договорной кодекс. Последний подразделяется на основные законы, гражданские и уголовные и т. д. и т. п.

Генеральная (общая) грамматика. — Преподаватель: Луи Фонтен

Первая часть: Идеология. — Что такое общая грамматика?

Какова её цель? Что такое человек?

С какой точки зрения философ-грамматик рассматривает человека?

Какие части человеческого тела особенно наблюдает грамматик?

Что представляют нам ощущения в телах?

Дайте мне представление об анализе.

Как происходит разложение ощущений и идей?

Как затем происходит их воссоздание с помощью анализа?

Сколько вы различаете видов качеств?

Как порядок способствует ясности в наших идеях?

Каков порядок возникновения идей?

Что вы понимаете под Родом, Видом и Индивидом?

Каковы наши идеи каждая сама по себе? Каковы операции души?

Раскройте нам своё представление о внимании.

Что в грамматике понимают под Сравнением?

Что такое Суждение? — Рефлексия (Размышление)?

Что такое воображение, рассматриваемое как операция души?

Что такое рассуждение?

Продолжение идеологии. — Что такое человеческий разум?

Каковы собственно душевные способности? — и в частности желание?

Что такое воля, рассматриваемая как способность?

Что вы понимаете под способностью мыслить?

Что следует понимать под привычкой тела и души?

Дайте нам краткое представление о причинах чувствительности.

Сделайте краткое изложение причин памяти.

Вторая часть: собственно общая грамматика, или метафизика языка. Что такое язык действия? Откуда происходит язык действия? Нужно ли его изучать? Являются ли знаки этого языка искусственными или произвольными?

Как язык действия выражает мысль?

Как одновременные идеи становятся последовательными?

Каковы преимущества языка действия? Каковы его недостатки?

Почему начинают с языка действия?

К чему сводятся принципы языков?

Устроен ли человек так, чтобы говорить языком членораздельных звуков?

Были ли слова выбраны произвольно?

Сохранились ли какие-нибудь следы первичного языка?

Каким образом языки образуют систему, смоделированную по системе наших знаний? Какие языки наиболее совершенные?

У всех ли у них одни и те же основания? Чем они различаются? Как они совершенствуются?

В чём состоит искусство анализа наших мыслей?

Предоставляют ли языки средство для расчленения мысли?

Покажите, насколько искусственные знаки необходимы для расчленения операций души.

Какой метод следует применять при пользовании искусственными знаками, чтобы составлять отчётливые представления всякого рода?

Основан ли порядок возникновения идей на природе вещей?

Сколько методов вы различаете, и каковы преимущества метода обучения?

Не следует ли рассматривать языки как столько же аналитических методов?

Как язык действия расчленяет мысль?

Каким образом языки, на первых этапах, анализируют мысль?

Третья часть: Введение в логику. — Дайте некоторое развёрнутое изложение об абстрактных и общих идеях?

Покажите, что искусство рассуждать сводится к хорошо устроенному языку. (Четвёртая часть, а именно «Логика, или искусство рассуждать», перенесена на следующий год.)

Применение анализа к сформировавшимся языкам, и в частности к нашему. Как осуществляется анализ мысли в усовершенствованных языках? Как расчленяют речь на предложения? Раскройте их различные виды.

Покажите, как выполняется анализ предложения. Дайте подробный анализ членов предложения и примените его к примерам и т. д. (Документы предоставлены г-ном Газье.)

Центральная школа в Сенте

Программа церемонии распределения наград

на 30-й день месяца, VI год Республики.

Кортеж, состоящий из магистратов, представителей властей, должностных лиц, профессоров и награждённых учеников, образует шесть групп с знамёнами, на которых будут надписи: 1° «Изучайте древних — они ближе всего к природе, и их гений уже не принадлежит им» (Руссо); 2° «Аполлон, приготовь свои кисти, чтобы увековечить наших воинов»; 3° «Они — хранительницы искусств»; 4° «Декарт научил людей признавать истинными лишь те принципы, о которых они имеют ясные идеи» (Гельвеций); 5° «Чтобы познать людей, нужно видеть их в действии» (Руссо); 6° «Красноречие сильнее оружия». Четыре других знамени будут нести надписи: 1° «Юные граждане, Отечество аплодирует вашим успехам и улыбается радости ваших родителей»; 2° «Невежество — величайшее из несчастий как для правительств, так и для народов»; 3° «Искусства питают человека и утешают его»; 4° «Пусть глупцы говорят что хотят — знание имеет свою цену».

Генеральная (общая) грамматика. — Преподаватель: гражданин Вандеркан.

Изучение общей грамматики состоит в исследовании постоянных форм, которым человек подчинил выражение мысли посредством речи.

Исследовать, каким образом человек впервые дал понять своим собратьям свои чувства; вывести из недостаточности языка действия необходимость членораздельных звуков; подняться к истоку языков и задаться вопросом о причинах их разнообразия; перейти к изобретению письменности; отметить первые приёмы этого искусства; увидеть его торжество в открытии книгопечатания и заметить их влияние на цивилизацию человеческого рода — таковы первые темы его размышлений. Он делит общую грамматику на три основные раздела: первый рассматривает слова в отдельности; их изучают в двух отношениях — как материал речи и как знаки идей. Во втором разделе исследуют их специфические характеристики, наблюдают все их свойства и «случаи» (изменения, формы). Анализ картины мысли позволяет выделить два больших класса слов: один состоит из тех, что меняют свою форму и служат для изображения главного предмета картины; другой — из тех, что формы не меняют и служат только для указания отношений, существующих между первыми. Описывая последовательно эти различные знаки, он будет часто обращаться к самой мысли и показывать повсюду «человека природы», который, создавая язык, удовлетворяет насущную потребность выражать свои идеи точно и быстро. Третий раздел рассматривает слова, связанные между собой по определённым правилам для создания картины мысли. Здесь спросят: что такое фраза, чем она отличается от предложения; отметят различные их виды. Будут определены условия грамматического и осмысленного анализа, и ученики будут упражняться в этом виде работы. Одновременно будут изучаться общие законы, которым подчиняются слова в их взаимных связях. Совокупность этих законов составляет синтаксис и построение фразы.

Затем принципы, выявленные в ходе занятий, будут применены к французскому языку, с рассмотрением тех модификаций, которые они в нём претерпевают. Далее последует изложение основных правил, составляющих искусство письма в отношении лишь построения фраз. Пунктуация станет одной из тем этих последних занятий. Если изучение языков полезно, то знание того языка, на котором говоришь, — необходимо. Преподаватель будет умножать замечания по этой части своего курса. Изучение общей грамматики в собственном смысле слова — одно из наиболее подходящих упражнений для развития четырёх способностей человеческого ума, которые выделяет идеология: внимания, размышления, памяти и воображения; ведь знание и гений заключаются в совершенствовании этих способностей. (Xambeu, op. cit.).

Центральная школа в Туре

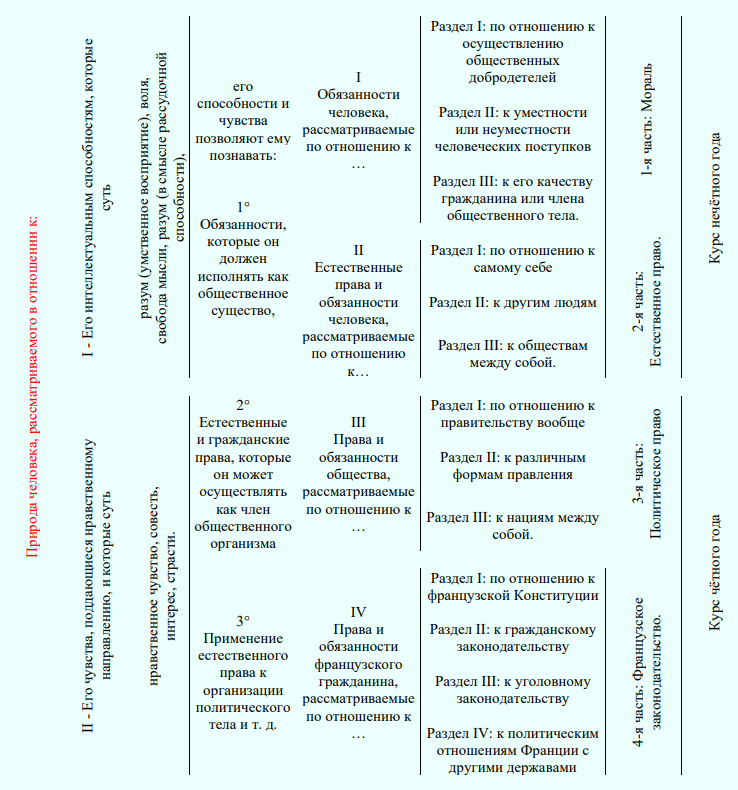

Аналитическая таблица курса морали и законодательства

Naturamque sequi patriaeque impendere vitam (Следовать природе и посвящать жизнь Отечеству). — Лукан.

Человек мыслит, судит, рассуждает и принимает решения. Посредством этих способностей он исследует, какова природа его существа, какова цель, ради которой он существует; он рассматривает свои новые отношения с самим собой, с обществом, с Отечеством и с человеческим родом, то есть — что он должен самому себе, что он должен обществу, что общество должно ему, и что общества должны друг другу.

Леру, профессор законодательства, был смещён 18 фрюктидора IX года. Он был мэром Меттре. Байню, также профессор законодательства, стал, неизвестно в какую дату, заместителем комиссара правительства при уголовном трибунале.

В школе также существовал курс анализа ощущений (что, по-видимому, указывает на то, что она была организована ещё до закона от 3 брюмера IV года), который вёл Буржюс, с Байо в качестве его заместителя.

Среди учеников Центральной школы называют Пьера-Фиделя Бретонно (1778–1862), знаменитого врача, именем которого названа улица в Туре, и который опубликовал следующие труды: Трактат о дифтерите, История дотинтерии, О пользе компрессии при идиопатических воспалениях кожи, Лечебная терапия перемежающейся лихорадки и др., а также Рукописные письма (библиотека города Тур, № 1444).

(Документы, предоставленные г-ном Ребю, профессором лицея города Тур.)

Приложение 2

Дань уважения Институту в виде Послания Гара

Гражданину Гара, члену Консервативного сената

Хочу выразить тебе свой ужас перед преступлениями,

свидетелями и жертвами которых мы сами были.

Гара, ты, чей ум исследует мысль,

признаёт её силу, определяет её судьбу,

с тем чувством совершенства,

которое возвышается и расширяется через созерцание,

посвяти нашим замыслам своё глубокое знание

и в человеческом сердце открой новый мир.

Дай добродетели жить, как в золотом веке;

ты сказал: для народов она — подлинное сокровище;

и когда ты приближаешь рассвет счастья,

я, слабый, осмелюсь вновь попытаться это повторить:

Тарб, 21 брюмера LX года.

Подпись: Б. Дотофрей.

(Неизданные бумаги Академии моральных и политических наук.)

Приложение 3

Неизвестное письмо Кабаниса о совершенствовании

(Décade от 30 жерминаля, год VII)

С момента основания вашего журнала я был одним из его самых постоянных читателей, и его слава мне дорога; поэтому с подлинным удовлетворением я прочитал в вашем номере от 10 прериаля опровержение некоторых несколько неблагозвучных положений, содержавшихся в предыдущем номере. Мое чувство при этом чтении было таким же, какое испытываешь, получая хорошие вести о друге — вести, сообщающие, что друг, за здоровье которого опасались, на самом деле чувствует себя хорошо.

Философская Декада действительно должна продолжать заслуживать свое название: ей не позволено иметь что-либо общее с неофициальными защитниками предрассудков; и было бы чересчур печально видеть патриотов, которые таким образом стреляют по своим лучшим войскам, видеть разумных и нравственных людей, становящихся в положение войны с теми, чьи усилия направлены лишь на то, чтобы связать непосредственными законами Природы слишком долго остававшиеся неопределёнными или плохо обоснованные принципы морали и разума.

По мнению последних, лишь тогда, когда привычки здравого смысла пустят корни во всех слоях общества, свобода, мир и счастье окажутся действительно утверждёнными на прочных основаниях; и тогда добродетель, о которой легкомысленные люди составляют себе суровое представление, будет наконец воспринята в её истинном виде — как средство быть счастливым. Эти же люди добавляют, что настанет день, когда преимущества, сопряжённые для человека с привычками добродетели, будут настолько убедительно доказаны, что над злым человеком будут смеяться, как над глупцом, всякий раз, когда не сочтут необходимым заковать его, как безумца.

Мне кажется, в этом нет ничего особенно дурного; признаюсь вам, я нахожу здесь полезное чувство уверенности в прочности тех оснований, на которых личный интерес поддерживает мораль, чувство, которое, по-моему, должно быть разделяемо всеми теми, кто верит в добродетель, не имея нужды верить в ад.

Впрочем, эта доктрина о совершенствовании человеческого рода в отношении разума и в отношении нравственности далеко не нова. Некоторые современные философы — такие как Бэкон, Бюффон, Прайс, Смит, Пристли, Тюрго, Кондорсе — рассматривали это совершенствование как бесконечное, то есть как одну из тех величин, к которой расчёт может беспрестанно приближаться, но никогда не достигает её; однако во все времена его признавали или ощущали, и оно служило основанием или побуждением для трудов гения, для попыток найти наилучший способ воспитания, для исследований на тему лучших форм правления. Усилия исследователей истины, моралистов, законодателей всегда опирались на эту веру, что человек способен к совершенствованию — как в индивидуальном порядке, так и, тем более, в коллективном, в масштабе целых наций. Без этой посылки, в самом деле, непрерывные изменения, которые нам показывает история, революции империй, варварство и цивилизация, невежество и прогресс ума, зло и добро — всё это стало бы одинаково необъяснимым.

Нет, надежда усовершенствовать человека, сделать его более разумным, более добрым, более счастливым — отнюдь не химера. Эта надежда, подтверждаемая всеми ясно понятыми фактами, может быть отвергнута лишь ограниченной и мрачной философией, опытом неполным и стеснённым узкими деталями. Она была не только движущей силой и светочем мудрецов и учёных древности; она была также тайным руководителем и душой усилий тех блистательных умов, которые покрыли её славой через искусство. В прекрасные эпохи Греции поэты, музыканты, живописцы, скульпторы проводили жизнь рядом с философами; они не ограничивались тем, что почерпали в их беседах взгляды, пригодные для направления таланта, — они питались у них образцами нравственной красоты, через более глубокое изучение страстей; они стремились сами давать людям полезные уроки, укреплять власть добродетелей, придавая истине очарование чувства и соединяя её с сильными эмоциями, способными властвовать над воображением и сердцами. И вот так искусства становятся поистине божественными, ибо гений возвышает себя самого гораздо больше своей целью, нежели блеском своих трудов.

…Возможно, критик разделяет заблуждение некоторых людей, которые, впрочем, как будто намеренно устроили так, чтобы уже никогда от него не отказаться; он, быть может, думает, что современная философия стремится, напротив, иссушить душу, охладить всякий энтузиазм и что друзья разума — это лишь враги всего возвышенного в человеческой природе. Если таков его способ судить о них — значит, он их вовсе не знает.

Другое заблуждение, которому эти же люди, по-видимому, не менее преданы, состоит в предположении, что эта философия занимается предметами и обсуждает вопросы совершенно непостижимые или же пустые; и тут вы совершенно справедливо замечаете, что то, что и поныне называют метафизикой, не имеет ничего общего с тем, что носило это имя в прежние времена. Напрасно пытаются смешать две столь различные вещи: ни цель, которую ставят себе ученики Локка и Кондильяка, ни орудие, которым они пользуются, ни способ его применения не могут ни в чём сблизить их с теми старыми схоластами, чью нелепость они, напротив, сделали ещё более очевидной, возведя её к непосредственному источнику всех их заблуждений.

Если ныне мы перестаём принимать абстракции за реальные сущности, изгоняем пустые тонкости из всех дискуссий, различаем предметы, которые могут быть подчинены нашим исследованиям, от тех, которые им не подлежат; если, определяя с большей точностью значение стольких неопределённых слов — таких, как время, вечность, бесконечное, субстанция, пространство и др., — мы, кажется, наконец избавились навсегда от бесконечных и мрачных споров, служивших их темой более двух тысяч лет, — кому мы обязаны этим? Не тем ли самым людям, которых обвиняют в том, будто они питаются пустыми идеями, тонкостями и абстракциями?

…Со времён Локка, Гельвеция и Кондильяка метафизика есть не что иное, как знание приёмов работы человеческого духа, изложение правил, которых человек должен придерживаться в поиске истины, будь этот поиск направлен на нас самих или на существа и тела внешнего мира, с которыми мы можем вступать в отношения. Она применяется одинаково и к физическим наукам, и к наукам нравственным, и к искусствам: её принципы можно изложить и подкрепить примерами как в лаборатории химика или даже в мастерской простейшего ремесленника, так и во второй секции Института или в школах логики, грамматики и законодательства. Если она обучает философа общему искусству наблюдения или эксперимента, то она же показывает каждому мастеру, в чём состоит особое искусство, которым он владеет; объясняет, почему, как только распознаны материалы, над которыми он работает, и цель, которую он ставит, органы человека или иные инструменты искусства должны применяться по определённым правилам или методам, а сами эти методы, равно как и инструменты, совершенствоваться в определённом направлении. Истинная метафизика, одним словом, есть наука о методах, которую она основывает на знании человеческих способностей и сообразует с природой различных предметов.

Итак, если совершенствование идей зависит от совершенствования образования, то совершенствование образования, в свою очередь, зависит от совершенствования методов. Именно методы учат нас классифицировать предметы наших исследований, располагать их в таком порядке и под таким углом зрения, который наиболее благоприятен для их анализа; они же учат нас сокращать и упорядочивать наши идеи; и только от них, одним словом, мы можем ожидать появления хороших элементарных книг во всех областях наук и искусств.

Стоит лишь иметь хоть какое-то представление об обучении и подумать о тех обстоятельствах, которые могут сделать образование более или менее полезным, сократить его или, напротив, ещё более затянуть его медлительность, — чтобы понять: отсутствие хороших элементарных книг и применение порочных методов — вот главные причины того множества затруднений, которые так часто отпугивают молодых учеников. По этой же причине даже те, кто всё-таки обучается, почти повсюду делают это крайне плохо; и чаще всего это несовершенное образование, вместо того чтобы укрепить и упорядочить ум, ослабляет его и приучает к дурным привычкам, которые сохраняются на всю жизнь или которых удаётся избавиться лишь ценой величайших усилий.

Ибо применение хороших элементарных книг… и хороших приёмов обучения, которые эти книги указывают и день ото дня совершенствуют, — это не только средство сберечь самое драгоценное наше сокровище, то время, которое так быстро ускользает от нас… Они направляют и удерживают ум на верном пути; упражняют его и придают ему более твёрдую поступь; приучают ничего не постигать наполовину, ничего неопределённого не принимать, каждую идею сводить к наиболее точной её формулировке; наконец, в некотором роде заранее угадывать во всяком случае, где находится истина и какие средства могут сделать её ощутимой для всех. Отсюда легко понять, что влияние хорошей формы обучения не ограничивается предметами, которые юный ученик изучает в данный момент: оно распространяется и на все те, которыми он будет заниматься впоследствии; и что хорошо построенное обучение одного-единственного, даже самого простого из этих предметов, иногда может придать уму такую закалку, что он становится, так сказать, непроницаем для заблуждений.

Особенно же для малоимущего класса образование должно быть простым, ясным и лёгким — для этого класса, который непрестанно отвлекается от размышления самыми насущными нуждами жизни, который обычно обращает своё внимание лишь на самые непосредственные её предметы, который может уделить совсем немного времени развитию ума, который, к тому же, лишён того постоянного источника более здоровых и более точных идей, каким служит для других классов привычка к более утончённому языку. И всё же без известной степени образования, и в особенности без известного направления, заданного идеям в этом важном классе, напрасно было бы надеяться сделать его по-настоящему счастливым, привить ему здравые и нравственные привычки. А так как, к сожалению, он ещё и самый многочисленный во всех цивилизованных государствах, то на карту поставлено не только личное счастье тех, кто к нему принадлежит, но и общественное спокойствие, — и в ещё большей мере это зависит от того, какую именно и каким образом мы дадим ему эту самую инструкцию.

Об этом говорили часто, но нельзя уставать повторять: если все правительства имеют большой интерес в том, чтобы воспитывать и развивать здравый смысл бедного и рабочего класса, то для правительств республиканских этот интерес неизмеримо больше, особенно для тех, где власти действительно представляют нацию. В этих правительствах, действительно, недостаточно, чтобы масса народа обладала достаточными знаниями для того, чтобы выбирать себе просвещённых и добродетельных делегатов, оценивать их поведение, ставить тех, кого она признала достойными своего доверия, на посты, наиболее им соответствующие, — всё это, впрочем, требует немало рассудка и даже способности к умозаключениям; необходимо ещё, чтобы эта масса обладала достаточной мудростью и достаточно верными представлениями о своих правах, чтобы уметь быть одновременно спокойной и свободной; чтобы избегать, с одной стороны, предаваться тем коварным советникам, которые говорят ей о её правах лишь с целью возбудить её; и чтобы никогда, с другой стороны, не позволить себя увлечь приманкой обманчивого мира к тому, чтобы пожертвовать своими правами и своей свободой. Представительное правление — лучшее из всех, потому что оно основано на мнении, потому что из него черпает свою силу; но нужно, чтобы мнение было здравым, то есть чтобы народ обладал достаточным рассудком, чтобы мнение просвещённых людей вскоре становилось мнением всего тела нации.

Но кроме того, везде, где большая масса лишена образования, подлинного равенства не существует: можно сколько угодно провозглашать его во всех законах, закреплять во всех общественных формах, но оно не может тогда проникнуть ни в привычки, ни даже в чувства: невежество увековечивает бедность и зависимость бедняка; оно устанавливает между ним и другими людьми отношения унижения и господства, которые даже самые мудрые законы бессильны устранить. Это стало по-настоящему известно лишь современным философам, единственным, кто сделал свободу предметом подлинной науки. Они научили нас, что свобода иногда может быть порождена счастливым инстинктом народов; но что она не может быть сохранена и усовершенствована иначе как через просвещение. Они показали, что состояние смут или великих общественных бедствий может временно и насильственно утвердить равенство; но оно может быть реальным и прочным лишь в том народе, где полезные знания, переставая быть сосредоточенными в руках немногих, постепенно становятся достоянием всех. Поэтому те же философы считали одной из первых обязанностей законодателя — повсюду умножать и с мудростью согласовывать средства образования.

Но вы сейчас скажете мне, что мы ушли весьма далеко и от учения о прогрессе человеческого рода, и от аналитической философии, и от её методов? Нет, это не вы скажете, а цензура тех, кто судит иначе, чем вы, мне не кажется настолько грозной, чтобы заставить меня опустить ещё несколько замечаний, которые приходят мне на ум и которые, как мне кажется, сам предмет естественно подсказывает.

Недостаточно, чтобы быть свободным от предрассудков, просто перестать верить в непогрешимость папы, в различия по рождению, в божественное право королей. Когда эти заблуждения уничтожены, остаётся ещё множество других, которые продолжают бродить не менее пагубным образом и могут исказить влияние самых чистых истин до такой степени, что те начинают порождать множество дурных последствий, подобных тем, что происходят от ошибки. Есть даже такие, которые зависят исключительно от порочной манеры, в которой эти истины входят в умы; отсюда, между прочим, и то, что они часто теряют значительную часть своей власти над некоторыми людьми, которые видят достаточно ясно, но умеют охватить лишь одну точку и один момент. Все эти предрассудки разум должен стремиться уничтожать один за другим; и по мнению философов, осмеливающихся устремлять свой взор в будущее, это великое дело никогда не будет доведено до полной завершённости, никогда не будут в достаточной мере усовершенствованы представления, составляющие основу наших суждений, и сами суждения, которые являются подлинным источником наших поступков. Одним словом, они думают, что мы никогда не достигнем предела, за которым уже нечего будет делать, — ни для того, чтобы расширять и умножать наши наслаждения, ни для того, чтобы совершенствовать средства их достижения. И я замечу мимоходом, что насмешливое прозвище “доктора” никогда не применялось более неуместно, чем к людям, которые в настоящем состоянии науки видят лишь ступень для восхождения к будущей науке и которые, вместо того чтобы кичиться своими идеями, вовсе не стесняются признать, что их главное достоинство заключается в способности вести нас дальше.

Вы, граждане, не забыли, и вы напомнили вашему коллеге, что нынешние ученики этой школы были первыми, кто дал почувствовать пользу учреждений, говорящих к сердцу, — тех учреждений, которые у древних производили столь восхитительные результаты, придавая авторитету морали и законов опору чувства и воображения. Разве философия, основанная на знании способностей человека и сводящая всю систему идей и нравственных чувств к ощущениям, могла в самом деле пренебречь этим могучим рычагом энтузиазма, который, если можно так выразиться, сам по себе является лишь своего рода более возвышенным и более сочувственным ощущением?

Разве не эта самая философия, которую стараются представить нам холодной, утончённой и чисто рассудочной, дала нам самые верные анализы и самые проникновенные суждения о средствах, которые должны применять искусства подражания, чтобы волновать душу? Разве не очевидно, что от Аристотеля до Гравины, Беккариа, Смита и Дидро всё лучшее, что было сказано об ораторском искусстве, поэзии, музыке и изобразительных искусствах, принадлежит не только тем, кто ограничивается тем, что с талантом практикует эти искусства, но людям мыслящим, любящим отдавать себе отчёт во всех своих впечатлениях и в изучении человеческой природы старающимся распознать источник всех явлений, которые она открывает нашим взорам? Если я не ошибся в своих догадках о авторе статьи, на которую вы ответили, — разве этот любезный поэт, чьи стихи одинаково дышат здравым смыслом и изяществом, не обязан сам в чём-то духу своего века?…

Он, я надеюсь, позволит мне ещё прибавить, завершая это письмо, что было бы довольно трудно найти веское основание для враждебного нападения на тех людей, которые всё сводят к разуму и считают, что он может непрестанно совершенствоваться. Несомненно, нет людей, с которыми было бы проще и приятнее общаться. Убеждённые, что злые — это всего лишь плохие мыслители, люди, к несчастью, дурно устроенные или дурно воспитанные, они никогда не изменяют своей снисходительности. Среди вечных образцов, которые они неизбежно любят созерцать, какие успехи, какая слава показались бы им достойными зависти или спора? Они не только позволяют мелким притязаниям спокойно кипеть вокруг себя: они делают больше — они смотрят на них с неким удовольствием, рассматривая их как движущие силы полезных трудов. В своих надеждах на постепенное улучшение идей, вместо того чтобы придавать большое значение собственным усилиям, эти надежды, напротив, дают им истинную радость в том, чтобы видеть, как их превосходят; и сама их доктрина помещает самые живые наслаждения их самолюбия в торжествах тех людей, которые делают лучше и идут дальше. Наконец, так как они одни, быть может, по-настоящему понимают, что всякий труд — в науках, в литературе или в искусстве — ускоряет движение умов и помогает приблизить нас к цели, то они одни всегда готовы воздать дань уважения и признательности каждому такому труду; а жанры, которые ограниченный разум иногда склонен презирать как совершенно пустые, являются для них всё же полезными союзниками тех, что вызывают восхищение своей важностью и возвышенностью. Такой образ мыслей и суждений — не только самый философский и справедливый; он ещё, повторю, и самый удобный, и самый успокоительный для самолюбия. Что же до меня, признаюсь откровенно: я люблю жить и беседовать с людьми, для которых это стало подлинной привычкой; и вот, граждане, что и навлекло на вас эти длинные размышления, которыми я ограничиваюсь, обращаясь к вам письменно, не имея, к несчастью, возможности сделать это лучше.

Приложение 4

Письмо Бенжамена Констана к Виллерсу

Гёттинген, сентябрь или октябрь 1812

Мой дорогой Виллерс, со мной случилась одна нелепая и неприятная вещь, в которой я призываю вас на помощь, хотя и не слишком знаю, сможет ли она мне чем-либо послужить. Я сообщил Тёлькену план и несколько частей моего дьявольского «Политеизма»; и Тёлькен, с величайшей простодушностью, присвоил себе не только идею в целом, но и форму — с такой точностью, что объявление о курсе, который он намерен читать этой зимой, содержит слово в слово названия моих книг и моих глав. Что до идей — я бы уступил ему их столько, сколько он хотел бы, ведь всё зависит от их обработки; но мне досадно, что буквальная форма, от начала до конца, оказывается в небольшом печатном объявлении, так что, если моя книга выйдет, какой-нибудь учёный критик, знакомый с объявлением Тёлькена, подумает, что я позаимствовал у него свой план. Дело дошло до того, что он скопировал заголовки, о которых, по его собственному признанию, он никогда раньше не думал, например, такой: «О религии как чистой форме и её влиянии на мораль». Вся последняя часть и большая часть первой — это перевод (моего) оглавления. Добрейший Тёлькен не усматривает в этом никакого злого умысла, ведь он настойчиво просил меня сообщить ему ещё больше, говоря, что то, что я уже ему показал, ему очень пригодилось и что он почерпнул из этого целый ряд идей, которые будут ему весьма полезны. Я понимаю всю тщетность литературных претензий, но всё же мне важно — насколько важны подобные вещи в век битвы при Смоленске, — чтобы не подумали, будто весь план, над которым я работал и который мне стоил немалого труда, был переведён мною из объявления о каком-то немецком курсе. Я не думаю просить Тёлькена переделать своё объявление, потому что он вполне вправе указывать, о чём он хочет читать. Но он предложил заявить в своём курсе, что я сообщил ему свои исследования; однако мне не особенно нужно, чтобы об этом знали три десятка его слушателей. Мне нужно, чтобы это было сказано именно в объявлении, которое получит большее распространение; и моя просьба справедлива, ибо он сам говорил, что взял «всю суть моего труда» (den ganzen Kern meines Werks). Он совершенно добросовестен и без малейшего злого умысла. Сделайте мне, дорогой Виллерс, одолжение: попросите его зайти к вам, изложите ему суть моего письма, изменив форму, и попросите, чтобы он показал вам своё печатное объявление. Вы узнаете в его композиции и в самых выражениях то, что я уже не раз вам говорил о плане и структуре моего сочинения. Тогда постарайтесь убедить его сказать то, что, вместо того чтобы ему навредить, может лишь пойти ему на пользу: что он использовал и будет использовать в своём курсе те материалы, которые я ему сообщил. Действительно, если он подтвердит в этом объявлении, что был знаком с моей работой, я ему передам ещё больше. Я думаю, что поручаемые вашей дружбе переговоры будут лёгкими, ибо Тёлькен взял мой план не из самолюбия и не для того, чтобы приписать его себе, а потому, что нашёл его хорошим; и это доказывает та манера, с которой он говорил со мной, предлагая немедленно перевести мою книгу, если я не смогу выпустить её по-французски. Это, стало быть, не враждебная претензия, а дружеская и справедливая просьба, которую я вам доверяю. Я желаю лишь одной маленькой фразы, которая могла бы служить ответом на обвинение в плагиате, если бы оно когда-либо возникло, примерно такой: «Один из моих друзей, г-н Б. де К., сообщил мне план и различные части сочинения, над которым он давно работает и которое посвящено истории и развитию древних религий; с его согласия я буду пользоваться в своём курсе теми материалами, которые он мне передал».

Если, вопреки всякому ожиданию, Тёлькен откажется в этой справедливости, я буду вынужден подтвердить своё первенство и начать литературную ссору — смешную в моих глазах, неприятную в его, и безразличную для публики, так что все в итоге только потеряют. Но этого не случится — благодаря честности Тёлькена и вашей доброй и искусной посреднической роли. Вы легко дадите ему почувствовать, прочитав предварительно сами его объявление, что ему совершенно невыгодно, чтобы думали, будто я заимствовал из него деление своей книги, и что материалы, которые я обещаю ему в обмен на то свидетельство, которого прошу, будут для него полезны.

Но пусть ваша дружба поторопится и действуйте сегодня же, потому что его объявление уже напечатано, и он ждёт, когда его вернут из типографии с исправлениями, чтобы отправить его Ляйсту и распространить. Не показывайте ему это письмо, так как он, возможно, мог бы обидеться; уладьте это большое и малое дело с вашей присущей мне доброжелательностью. Я даже позволяю вам, когда всё будет улажено, посмеяться над «неизгладимым качеством» автора.

Целую вас. B.

P. S. — Объясните Тёлькену, почему я не говорил ему об этом сам, дав понять, что у самолюбия есть своя стыдливость. К тому же, возможно, он сам будет рад меня назвать, потому что рукописное сообщение всегда имеет некоторый дополнительный интерес. Я прошу у него не больше, чем Кройцер счёл своим долгом перед Бёттигером за доверие того же рода, какое я оказал Тёлькену. (Isler, Briefe an Ch. de Villers, Hamburg, 1883.)

Приложение 5

Воклен и Ламарк, по суждению «Лицея»

Воклен был профессором химии в Музее естественной истории и членом секции химии Института, а Ламарк — членом секции ботаники Института и профессором зоологии в Музее. Первый, воспитанный в тени всесильного Фуркруа, был наделён всеми почестями, на которые сам Фуркруа не снизошёл; второй сиял лишь собственным светом и занимал свои посты только благодаря своему таланту. Тот занимался наукой и состоянием одновременно; этот, вставший каждый день ради науки уже в пять часов утра, забывал о состоянии и жил забытым властью. Первый был более прославлен во Франции, чем за её пределами; второй же до сих пор более знаменит за границей, чем во Франции, и так как похвалы, полученные вдали от нас, не продиктованы никаким корыстным расчётом, Ламарк ещё при жизни был, так сказать, осуждён судом потомства. Воклен сделал много работ, но почти всегда по одному и тому же образцу;… Ламарк, более изобретательный, чем точный, более глубокий, чем строгий, даже в своих заблуждениях умел придавать науке новые импульсы. Мало приспособленный к интригам и уловкам честолюбия, он высказывал свои великие замыслы смело и не приспосабливал их к вкусам различных властей, сменявших друг друга перед ним, боролся с противниками, которые, став могущественнее его, казалось, затмили его блеском, дарованным им журналистикой и министерскими милостями; но его взгляды, сначала осмеянные, ныне вновь обретают признание, когда их оценивают вдали от министерских кабинетов/

Приложение 6

Письмо г-на Литтре-отца в «Décade»

Одна газета, случайно попавшая мне в руки, напомнила мне этот совет Бэкона и дала повод ему последовать. Эта газета — Journal des Bâtiments civils et des arts, который в своём № 24 приводит даты различных изобретений или обычаев, заимствованные из сочинения немецкого советника Бекмана. Там я читаю: «В 1538 году начали переводить на французский язык судебные акты, которые прежде этого времени были на латинском». Это выражение — судебные акты — не вполне точное. Следовало сказать публичные акты, что весьма различно. И было это не в 1538, а в 1539 году, когда был издан соответствующий ордонанс. Он датирован Виллер-Котре и включает, помимо постановления, касающегося публичных актов, различные регламенты, направленные на сокращение судебных процедур и на урезание чудовищных полномочий церковных судов.

Не следует из слов Бекмана заключать, будто до 1539 года все публичные акты писались на латыни. Во всех архивохранилищах и во всех сборниках, составленных с целью собрать подобные документы, можно найти очень большое количество актов на народном языке, датированных XV, XIV и даже XIII веком.

Почти все королевские ордонансы написаны по-французски. — Бомануар, собравший и издавший в 1283 году Кутюмы Бове, дал их на французском языке. Ассизы Иерусалима написаны по-французски. Законы о полиции, известные под названием Установлений Святого Людовика и относящиеся к середине XIII века, написаны по-французски, и труд Пьера де Фонтена, нашего старейшего юриста, написан на том же языке. Этот труд датируется 1226 годом и содержит юриспруденцию страны Вермандуа.

Даже изящная словесность стала культивироваться на народном языке уже с XIII века или начала XIV века; и, не считая поэтов, которые восходят гораздо раньше, мы находим среди книг, которые в 1360 году входили в библиотеку Карла V, переводы Аристотеля, Тита Ливия и Валерия Максима.

Приложение 7

Ларомигьер, Мемуары и Уроки

| Мемуары Института | Уроки философии Ларомигьера |

|---|---|

| Яйцо бабочки превращается в гусеницу, гусеница — в куколку, куколка — в бабочку. Бабочка в своём начале заключена в яйце. | Яйцо бабочки превращается в гусеницу, гусеница — в куколку, куколка — в бабочку; бабочка в своём начале есть яйцо. |

| В арифметике сложение последовательно проявляется в формах умножения, возведения в степень, теории показателей и т. д. Все методы композиции имеют свой принцип в сложении, так же как все методы разложения — в вычитании. | … в арифметике сложение последовательно проявляется в формах умножения, возведения в степень, теории показателей; и, следовательно, все методы композиции имеют свой принцип в сложении, так же как все методы разложения чисел имеют свой принцип в вычитании. |

| Знание принципов, помещая нас у первого звена цепи, охватывающей большое количество фактов, сводит к единому основанию самые отдалённые, а порой даже и самые противоположные на вид явления, уподобляет и отождествляет методы, которые, казалось, не имели между собой никакого сходства, из множества разрозненных и изолированных частей образует «стройное и упорядоченное целое» и — что удивительно! — умножает богатство разума, уменьшая число его идей. Но чаще всего эти принципы ускользают от нас — то ли потому, что, находясь на слишком большой высоте, они недоступны всем нашим способностям, то ли потому, что, будучи слишком близки к нам, они ускользают от нашего слабого взгляда, одинаково затуманенного и чрезмерной близостью предмета, и его чрезмерной удалённостью. | Знание принципов, вознося нас к источникам, из которых проистекают истины, сводит к одному закону самые разнообразные и даже кажущиеся противоположными явления; оно уподобляет и отождествляет операции, которые, казалось, не имели никакого сходства; из множества изолированных частей образует стройное и упорядоченное целое и — что удивительно! — умножает богатство ума, уменьшая число его идей. К сожалению, редко удаётся постичь эти принципы: то ли потому, что, находясь на слишком большой высоте, они недоступны нашим способностям, то ли потому, что, находясь слишком близко, они ускользают от нашего слабого взгляда, одинаково смущаемого как чрезмерной близостью предмета, так и его чрезмерной удалённостью. |

| Когда же, более удачливые или лучше расположенные, мы видим последовательность фактов, упорядоченных один по отношению к другому и все вместе подчинённых первому, тогда одним лишь взглядом мы охватываем целую систему и т. д. | Когда же, более удачливые или лучше расположенные, мы видим последовательность явлений, упорядоченных одно по отношению к другому и все вместе по отношению к первому, тогда мы постигли принцип, и одним и тем же взглядом мы охватываем целую систему и т. д. |

Приложение 8

Письма Ларомигьера к Валетту

8 ноября 1819

Вы сообщили мне самую приятную из новостей; я бесконечно благодарен тем, кто имел здравый смысл предпочесть дух букве и рассудить, что нерегулярность порой лучше, чем строгое соблюдение правила. Итак, вы стали моим коллегой — и достойным коллегой по философии. Бедная философия ныне крайне нуждается в пополнении. Я перестал бы отчаиваться за её судьбу, если бы она могла сделать дюжину приобретений, подобных вашему, — но на это рассчитывать не стоит. Боюсь, что ваше похвальное стремление к добросовестности и ваша скромность преувеличивают трудности. Вам кажется, что впереди целая библиотека, которую надо «проглотить», и тысяча препятствий, которые предстоит преодолеть. Берегитесь слишком много читать, а что до препятствий — это мы сами неуклюже воздвигаем их на дороге, которую природа сама проложила и сделала лёгкой для прохождения. Советую вам посвятить каникулы исключительно изучению Локка и Кондильяка. Как только вы привыкнете к этим двум авторам и усвоите их метод, чтение остальных философов станет для вас лишь игрой. Вы будете восхищаться гением Бэкона, удивляться глубине Гоббса, но при этом станете судить о них обоих. Вы будете судить также, восхищаясь, Декарта и Мальбранша; затем придёт черёд шотландских и немецких философов, которых вы уже сможете оценивать по их истинной заслуге. Одно, что я не устану вам повторять (вы позволили мне давать вам советы), — это необходимость задерживаться подолгу на прекрасных страницах, какие иной раз встречаются у Бэкона, у Паскаля, у Мальбранша или у Кондильяка. Их нужно читать и перечитывать сотни раз. Это время принесёт разуму и вкусу больше пользы, чем тысячи страниц того философа, которого я не стану называть; точно так же, как двадцать стихов Буало сделают вас поэтом больше, чем тысяча стихов Шаплена. Но обо всём этом мы поговорим подробнее при вашем возвращении. Надеюсь, вам оставят свободу на всю зиму, а может, и на весь год. Если, приступая к обязанностям, вы будете хорошо знать двух авторов, которых я советовал вам читать на каникулах, предупреждаю: заместитель будет знать больше, чем профессор, больше, чем все профессора, но уж точно — больше, чем я сам, что, впрочем, не так уж много значит. Прощайте, мой дорогой Валетт, обнимаю вас всем сердцем.

5 сентября 1820.

Я задержал ответ вам, мой дорогой Валетт, потому что хотел было отправить вам, так сказать, сам патент на назначение, но у нас есть его эквивалент — обещание тех, кто составляет и отправляет эти документы. Я видел двух братьев, из которых один является главным арбитром вашей судьбы (Кювье). Я побеседовал с одним генеральным инспектором; присутствовал на экзамене учеников, поступавших в Нормальную школу, и, по случаю вашего ученика Шарма, который отвечал, как ангел, заговорил о его учителе, и все были заранее осведомлены, что этот учитель должен стать профессором в пятом колледже. Так что вы должны иметь самые большие надежды; я даже не побоюсь сказать — наибольшую уверенность.

Вы спрашиваете о происхождении идеи добра и зла в нравственном смысле. Эта идея возникает из чувства добра и зла в нравственном смысле.

Но не предполагает ли чувство добра и зла уже самой идеи? — Нет: чувство добра и зла в нравственном смысле предполагает лишь идею акта нашей воли и идею закона. Само чувство соотношения между этими двумя идеями и есть самое чувство добра и зла в нравственном смысле: добра — если соотношение есть согласие, и зла — если оно есть противоречие.

Чувство согласия между добровольным поступком и законом, или чувство нравственного добра, — это одно и то же. Чувство противоречия между добровольным поступком и законом, или чувство нравственного зла, — это одно и то же.

Действием способностей рассудка, приложенного к нашим различным нравственным чувствам, эти чувства превращаются в столько же идей или восприятий.

Следовательно, совесть — это чувство соотношения, прежде чем она станет восприятием соотношения; это суждение, ощущаемое, прежде чем оно станет суждением, осознаваемым.

Чтобы объяснить более полно и достаточно широко всё, что касается нравственного чувства, следовало бы говорить о симпатии, порядке, прекрасном и т. д.; следовало бы привлечь сюда и свободу, и даже возвести всё к Богу, творцу нравственных законов. В эти соображения я не вхожу.

Состоит ли совесть исключительно в знании закона? — Конечно, нет: совесть — это больше, чем знание. Совесть есть либо чувство, либо идея, то есть чувство или идея соотношения; и так как всякое соотношение предполагает два термина, то одного знания закона недостаточно, чтобы оно возникло.

Всё это требовало бы более подробных разъяснений, но вы найдёте их и без меня. Прощайте, мой дорогой Валетт, мой дорогой профессор Коллеж д’Аркур; обнимаю вас с самой нежной дружбой.

Приложение 9

Неопубликованные письма, сообщённые г-ном Сафари-сыном

15 мая 1826

Вы должны были уже получить или вскоре получите экземпляр четвёртого издания Уроков философии. Я изменил заголовок, который прежде объявлял о продолжении книги. То, что я обещал в предыдущих изданиях, я не выполнял. В нынешнем заголовок не обещает ничего сверх того, что я выполняю — как умею, так и делаю.

Я сильно болел и болел долго; уже два месяца чувствую себя лучше, и это продлится столько, сколько будет угодно Тому, кто властвует над здоровьем и болезнью.

Первые представления о справедливом и несправедливом появляются в самом начале жизни. Моральные идеи, которые являются предметом афоризмов Ларошфуко, Лабрюйера, романов мадам де Сталь и т. п., неизвестны нашим простым горцам. Их ум недостаточно тонок, чтобы уловить изящество Мариво или нюансы, рождающиеся в отеле Рамбуйе. Физические и случайные причины памяти всегда были и будут всегда неизвестны. Я пренебрёг всеми этими причинами в новом издании.

У нас есть три способности, относящиеся к познанию, и три, относящиеся к счастью. Я полагаю, что животным недостаёт и свободы, и рассудка, или же их так мало, что об этом и говорить не стоит.

Мой книгопродавец выпустил сразу два издания Уроков: одно — in-8, экземпляр которого я имею честь вам предложить; другое — in-12, в трёх небольших томах, для студентов. Если вы или ваш книгопродавец обратитесь к г-ну Брюно-Лаббе, он поспешит сделать отсылку.

Я заботился о стиле, насколько мог. Вы заметите кое-где изменения. Вы найдёте также в шестом уроке второго тома фрагмент о Канте, который удивит тех, кто знает этого автора лишь понаслышке.

Вы понимаете мою книгу так же хорошо, как и я сам. Иметь таких читателей, как вы, — удовольствие. Их очень мало.

Примите, дорогой Сафари, выражение моего искреннего уважения и привязанности.

17 июля 1826.

Ваша горячность, мой дорогой соотечественник, сильно меня напугала, и я нисколько не удивился, что кто-то мог почувствовать себя задетым. К счастью, дело закончилось лучше, чем начиналось, и я вас с этим поздравляю. В другой раз не будьте столь стремительны и удивляйтесь не тогда, когда услышите нелепости, а тогда, когда услышите что-то вполне разумное. Мир так устроен — вы к этому привыкнете. Я говорю это, чтобы предупредить те уроки, которые даст вам опыт; будьте уверены, их вам не будет недоставать.

Уверяю вас, что я не имею никакого отношения к составлению некоего учебного пособия. Я был бы куда менее поспешен в опровержении, если бы кто-то приписал мне то, над которым трудитесь вы. Я заранее считаю его неизмеримо лучшим. Это будет настоящая услуга studiosae juventuti — прилежной молодёжи. Я благодарю вас за неё от её имени.

Учение о чувстве, как источнике знаний, когда оно переработано действием ума, может быть развёрнуто до бесконечности — ведь всё в нём. Сопоставление различных способов ощущать, в их отношении к формированию и совершенствованию разума, даёт богатейший материал интересных подробностей. Сравнение человека с человеком, чувствительности одного индивида с чувствительностью другого, ведёт к множеству практических истин; ведь ничто так не изменчиво, как чувствительность, особенно нравственная чувствительность: можно указать её степени от самой грубой, почти животной, до смешной впечатлительности. Какая же это обильная почва для разнообразия моральных идей!

Вы плохо осведомлены насчёт автора «новой философии». Я сомневаюсь, что он разделяет некоторые взгляды, которые вас справедливо возмущают. С истинным удовольствием обниму вас по вашему приезде.

Поверьте, мой дорогой коллега и соотечественник, я весьма польщён одобрением, которое вы выражаете моим идеям и моему методу. Тысячу раз благодарю вас за то, что вы мне об этом сказали, и обнимаю вас от всего сердца.

12 сентября 1826.

Мой дорогой философ, декан факультета отсутствует уже три недели; он скоро вернётся, но если он вам ответит, то скажет то же, что и я: необходимо представить две диссертации — одну по философии на латинском языке, другую по литературе на французском. Вы спрашиваете меня, нельзя ли вместо литературной диссертации взять философский вопрос, имеющий какое-то отношение к литературе; я так не думаю. Сделайте наоборот: возьмите литературный вопрос, имеющий какое-то отношение к философии — возможно, этого окажется достаточно. Если бы вы должны были приехать в Париж в течение сентября, вам было бы легко разобраться, как обстоят дела, и с формой диссертаций, и с их содержанием. Не знаю, хорошо ли вы судите о вещах с расстояния в пятьдесят лье; не знаю даже, сможете ли вы правильно судить, оказавшись на месте. Вы могли бы ошибочно предположить, что кто-то враждебен определённым доктринам. Что касается меня, я слишком невежествен, чтобы иметь мнение, и тем более, чтобы давать вам советы. Я открыто признаюсь, что не понимаю множества вещей, которые либо произносятся, либо умалчиваются.

Я забыл поблагодарить вас за приятное мгновение, которое доставило мне чтение ваших горских стихов. Не упущу случая сказать вам, как я польщён тем, что имею такого ученика, как вы, ученика, который будет стоить, если уже не стоит, больше, чем учитель. Прощайте, мой дорогой Сафари, обнимаю вас от всего сердца.

3 марта 1827.