Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском

Часть цикла «вульгарные материалисты».

Статья о жизни и философии Якоба Молешотта — здесь.

Обзоры на другие книги Молешотта: 1. «Учение о пище»; 2. «Свет и жизнь»; 3. «Круговорот жизни»; 4. «Физиологические эскизы» и «Георг Форстер, натуралист народа» — здесь

Отдельной популярностью пользовались некоторые лекции Молешотта. Есть один опубликованный сборник на немецком, где есть лекции, помимо «Света и жизни», которая теперь даже целиком есть у нас на сайте, ещё такие как «Изучение жизни», «Границы человека», «Единство жизни», «Физиологическая миссия», «Естествознание и медицина», «Патология и физиология», «Причина и следствие в изучении жизни». Почти все они были написаны в первой половине 60-х, и тогда же переведены на русский язык. Всего 8 лекций, которые в принципе по размеру все вместе могут составить отдельную книгу. К ним мы добавим ещё такие лекции, как «Единство науки с точки зрения учения о жизни», «Взгляд в недра природы» и «О самообладании в жизни человека», итого 11 лекций. Все они очень популярны, написаны литературным языком и часто повторяют содержание как друг друга, так и ключевых книг Молешотта, рассмотренных нами раннее.

В качестве общего резюме укажем сразу, что в большинстве, если не во всех этих статьях фигурирует одна главная тема: монизм, т.е. учение о единстве материи и духа, или как ещё говорится в менее волшебном смысле, материи и силы. Но это стремление к единству выражается не только так, а ещё самыми разными способами. В большинстве этих статей можно увидеть, как Молешотт критикует механицизм, критикует узкую специализацию и любовь к констатации изолированных фактов, постоянно настаивает на необходимости выходить на более обширные просторы Науки с большой буквы, показывает глубокую связь всех органов тела, без понимания которой нельзя понять суть жизни, показывает глубокую связь всех наук между собой. В общем, постоянно стремится к единству. И до такой степени, что снова и снова, и в 50-е годы, и в 60-е, и в 70-е и 80-е он возвращается к фигурам Спинозы и Фейербаха. Констатирует свободу, как осознанную необходимость, растворяет индивида в некоем Человечестве, и очень переживать за прогресс в накоплении навыков и знаний этого последнего. Он мыслит буквально как большинство современных марксистов, у него те же кумиры и те же идеалы. Он тоже воспевает гражданский пафос и с недоверием относится к эпикурейским гедонистам. Но единственное его отличие в том, что он, пускай и с оправданиями и метафорами — но применяет метафору «Человек-машина», и всё таки более последовательный материалист, чем религиозные сектанты Маркс и Энгельс. Не удивительно, почему их так выворачивало от материализма, что они де-факто идентичного себе союзника всё равно записывали в лагерь вульгаризаторов. Даже Молешотт, которого мы никак не можем записать в эпикурейцы, для этих сектантов — слишком мерзкий. Теперь можно коротко пересказать основные идеи каждой из этих статей.

«Свет и жизнь» (1856)

Самая знаменитая из всех лекций Молешотта, которая цитируется наравне с его основными книгами — это лекция «Свет и жизнь» (1856), которую даже в отдельной рецензии рассматривал Людвиг Бюхнер. В принципе можно было бы ограничится ссылкой на эту рецензию, но сделаем также собственный пересказ её содержания. Во-первых, лекцию он посвящает своем отцу, которого считает очень важным человеком в плане формирования натурфилософских взглядов на мир. Во-вторых, Молешотт здесь хвалит Швейцарию, как государство свободы, сравнивая с тем, как в Германии его преследовали за материалистические взгляды.

Основная идея статьи понятна уже из её названия. Она о том, насколько важен свет солнца для жизнедеятельности растений и животных, и описываются вкратце основные вехи в развитии химии, прежде чем влияние солнца смогли фиксировать экспериментально, и процессы дыхания растений стали окончательно ясны. Речь начинается с описания роли солнечного света как движущей силы всей органической жизни. Простой эксперимент с бутылкой родниковой воды, покрывающейся зелёной слизью, показывает, как под действием света развиваются простейшие растительные и животные формы — водоросли и инфузории. Без света жизнь не возникает. Он рассказывает, как растения, особенно их зелёные части, играют ключевую роль в преобразовании углекислого газа и воды в органические вещества и кислород — фундамент обмена веществ на планете. Организация живого это «обеднение кислородом», процесс, возможный только при участии света. Одним из главных героев в изучении жизни растений, влияния кислорода и т.д. оказывается около-эпикурейский просветитель из Англии — Джозеф Пристли. Затем идет ещё целая серия из разных авторов, которые на протяжении половины столетия занимались изучением кислорода и процессов жизнедеятельности растений. Жизнь растений и животных на ранней стадии столь схожа, что граница между ними стирается. В инфузориях обнаруживаются признаки, характерные и для растений (зелёный пигмент, крахмал), и для животных (движение, дыхание). Эта амбивалентность иллюстрирует исходное единство жизни.

Дальше Молешотт показывает, как простая призма позволяет разделить солнечный свет на спектральные компоненты. Некоторые из них видимы, другие проявляют себя лишь химически или термически. Фиолетовые лучи, в частности, обладают выраженными фотохимическими эффектами. Растения реагируют именно на световые, а не тепловые или химические лучи. Эксперименты на лягушках показывают: на свету они выделяют больше CO₂, чем в темноте. Свет стимулирует обмен веществ не только у растений, но и у животных. При увеличении освещённости увеличивается и метаболическая активность. Это устанавливается через 90+ опытов с точным контролем условий. Под действием света у животных усиливается не только метаболизм, но и функциональность нервной системы и мышц. Эксперименты с электрическим сопротивлением и гальваническим током показывают, что нервная и мышечная активность в темноте снижена. Свет способствует жизненности.

Молешотт переходит от физиологии к психологии. Свет влияет на настроение, мышление, восприятие. Ясность сознания и бодрость напрямую связаны с освещением. Но также и утомление от избытка света, это тоже часть равновесия. Свет здесь не только физическая, но и в каком-то смысле метафизическая сила: он символизирует движение, жизнь, свободу. Это подводит к философскому тезису: как Спиноза утверждал, что свобода есть осознанная необходимость, так и человек не выходит за пределы природы, но свободен в прозрении её законов. Молешотт отстаивает натуралистический, материалистический взгляд: дух не противоположен материи, а форма её проявления. Сила и материя это две стороны одного и того же. Ошибка критиков материализма в ложной дихотомии духа и вещества. Обращаясь к Гёте, он говорит: «Природа не имеет ни ядра, ни скорлупы — всё она разом». В общем, Молешотт обильно пользуется «монизмом», активно пользуется учением Спинозы, даже и в формулировках классического стоицизма. И он настолько «вульгарен» здесь, что даже не решается редуцировать дух к материи, считая что они равноправны в своем единстве, и ни одна сторона не должна обладать явным преимуществом. На теме единства в самых разных смыслах этого слова Молешотт особенно настаивает, и будет настаивать во всех последующих лекциях и статьях до самого конца своей жизни.

«Изучение жизни» (1861)

Лекция «Изучение жизни» (1861) это речь, которую Молешотт произносил сразу после назначения на должность профессора в Турине. Перед итальянской аудиторией, само собой. И что он делает первым делом? Хвалит немецкую науку и напоминает итальянцам, что они лохи, и в XIX веке их наука в полной заднице. Конечно не настолько грубо, и с признанием заслуг времен Ренессанса, но он сам спрашивает аудиторию, есть ли у них аналоги немецких звезд от науки? Конечно же, нет.

После того как Италия по уровню общего образования оказалась в авангарде всех наций, от Данте до Джордано Бруно, ей пришлось уступить эту честь французам, англичанам и голландцам, а в XVIII веке цикл прогресса переместился из Англии через Францию в Германию, которая, несмотря на славные усилия Реформации, достигла первого места только во второй половине прошлого столетия.

Но лекция не об этом, само собой. Основная идея такая же, как в лекции «Естествознание и медицина» (1864) — Молешотт просто настаивает, что для современного врача необходимо хорошо знать физиологию человека. Эту тему он здесь раскрывает совсем слабо, поэтому мы вернемся к ней чуть позже. Но для этой статьи стоит отметить, что здесь не обходится без сексизма:

Большее развитие мозга у мужчины уравновешивается большей остротой чувств у женщины, а более тонкий такт последней соответствует остротам первого, так же как сила мужчины побеждается обаянием женщины.

В общем он просто в очередной раз повторяет историю развития науки в сжатом виде, основные открытия в истории физиологии, и потенциал её применения в будущем. А также дает разные описания реальной работы организма, которые можно встретить почти во всех его книгах, и в перечисленных здесь статьях. Из забавных метафорических сравнений, можно отметить это: «Вы знаете, что людей можно сравнить с деревьями. И то, и другое не приносит плоды одновременно».

«Границы человека» (1862)

Лекция «Границы человека» (1862), с первых строк упоминает Протагора, и его фразу про человека, как меру всех вещей. Человек может измерять мир, и какая-то связь между человеком и миром есть. То что он измерят, не может быть сплошным произволом, и отражает какие-то законы. Если бы их не было, то одна и та же мера измерений не давала бы при одинаковых условиях вечно одинаковый результат. Но как часть природы, человек, эта мера всех вещей, и сама может быть измерена, и является не чистым субъектом, но и обычным объектом, телом.

Он в сжатом виде пересказывает серию забавных примеров из книги «Физиологические эскизы» (1860), с трансформацией обыденных действий организма в силу, которую можно было бы применять для нагрева воды или подъема огромных тяжестей. Почему же лекция называется «Границы человека»? Да потому что основная её часть реально посвящена лимитам, которые имеют наши органы восприятия. Мы не видим ультрафиолет, не слышим звуки за пределами нужного нам диапазона, не видим в темноте и т.д. Даже сенсорная информация получается нами с задержкой, пускай и в доли секунды, но время тоже нас ограничивает. Молешотт подсчитывает, сколько идей мы можем высказать, услышать и осознать в течении одного часа. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы прочитать книгу — нужны многие часы, и что живем мы обычно меньше 100 лет. Лимитирование здесь очевидно. Да, много чего из этого можно восполнять при помощи дополнительных инструментов, но сам по себе человек действительно ограничен, и это должно отрезвлять и немного отвадить зазнавшихся гордецов от антропоцентризма. Но здесь Молешотт заканчивает идеей, которую уже поднимал в своих книгах, что человечеству не хватает истории развития чувственности, куда должны входить, как части нашей чувственности — измерительные инструменты и их эволюция. Это была бы лучшая основа для всякой истории мысли. Это был бы венец сенсуализма, но также и фундамент для антропологии Фейербаха.

Вследствие новых исследований, возрастают не только знания, но вместе с ними совершенствуются и орудия, при помощи которых они приобретаются, а следовательно и самые чувства. Самая история цивилизации заключается главным образом в изучении истории развития чувств. Возможность такого развития и в особенности тот факт, что оно имеет свою историю, составляют самый существенный признак отличия человека от животных. Отец умирает, но после него остаются дети, сменяющиеся поколения составляют одно неразрывное целое, и каждое последующее поколение пользуется плодами, приобретенными предыдущим поколением. Человек есть единственное животное, которое живет не только отдельной жизнью, но и общей жизнью всей породы, и при этом осознает эту жизнь. Поэтому и знание человеческое заключается не в пределах отдельного существа, но только в пределах всей человеческой породы.

Снова типичные высказывания в духе Марксовых 11-ти тезисов к Фейербаху, и популярные среди марксистов. Снова Молешотт толкает речи про «Человечество в целом» и критику механистической ограниченности. Снова его философские корни не дают ему стать полноценным «вульгарным» материалистом. Очень жаль. Но дальше он даже делает перечисление великих людей прошлого, от которого любому эпикурейцу может стать грустно.

Методы индукции, положительного мышление и критики наших духовных деятельностей, найденные Бэконом, Спинозой и Кантом, суть также орудия исследования на пользу будущих поколений. Почти все научные труды носят на себе следы плодотворных идей, высказанных Шеллингом относительно развития истории и истории развития. Ведь заметна та глубина мысли, которую Гегель применил к открытию сущности отношения субъекта к объекту. Способы вычисления, найденные великими умами, начиная с Пифагора и до Ньютона, Лейбница и Лагранжа, послужили помощью не только для Лапласов, Гаусов и Бесселей, но сделались существенными орудиями, ежедневно служащими и для естествоиспытателей, подвергающих свои наблюдения и объяснения строгой критике измерения, подобно тому, как это делают физики и математики.

Гомер, Данте, Шекспир, Мольер и Гёте, — Аристотель, Галилей, Кеплер и Араго, — Гиппократ, Везалий, Галлер, Марганьи и Биша, — Лавуазье, Кювье и Гумбольдт, — Фукидид, Макиавелли и Гроций, — Фидий, Микеланджело, Рафаэль, Рубенс, Перголезе, Моцарт, Бетховен и все вообще великие люди чувствовали, сочиняли, наблюдали и мыслили не только для лучших своего времени, но для всех столетий, пока будет существовать человечество. А «столетия», писал Александр фон Гумбольдт, «это секунды в великом процессе развития, совершенствующегося человечества».

«Единство жизни» (1863)

В статье «Единство жизни» Молешотт заимствует трехчленную классификацию развития науки, почему-то из Гегеля, а не из Кондорсе, Сен-Симона или Конта. Он буквально начинает с Гегеля. Все вступление к этой статье я приведу здесь целиком:

Вам известно, что поклонники Гегеля имеют особенное пристрастие к применению трихотомии. И как ни злоупотребляли они этим тройственным разделением, возвышая свое любимое число три на степень логического святого, нельзя не признать, что глубокая разумность порою просвечивается в применении их руководящего правила, что в руках их оно получает как бы цену разумного орудия.

На кого не производит глубокого впечатления такое проведение этого принципа, какое было предпринято относительно Всемирной Истории? По Гегелю, в ней можно различать три большие периода: в первом — простодушное человечество не ощущает ещё противоречия между духом и природой, потому что убаюкивается прелестями ее, и ее таинства старается познать более чувственно, чем мыслью; во втором — развивается противоречие между разумнейшим обитателем земного шага и земными узами, от которых, стремясь к заоблачному благополучию, он желал бы освободиться, и наконец в третьем периоде человек уже познал свое самовластие настолько, насколько понимает границы своей природы и примирился с внешним миром, так как уже знает, что он не только простой обитатель, но и орган земли, не микрокосм в противоположность к макрокосму, от которого в идеальной независимости он хотел бы отделиться, но существенная составная часть самого макрокосма, законы которого он стремится познать, потому что именно тем же законам повинуется и само человечество.

Если бы каждый из этих трех великих периодов я должен был охарактеризовать одним словом, то первый период назвал бы я творческим, второй — монашеским, третий — разумным. И осмеливаясь выбрать именно эти названия, я нисколько не опасаюсь, что вы в смелости этой увидите что-либо иное, кроме всеобщего обычая — отвлекать названия вещей от самых выдающихся их признаков. Поэзия всегда сопровождала развитие человеческого рода и разум, только в новое время возвысившийся до единства представлений о человеке и природе, несомненно был украшением и непосредственных воззрений ионийской философии и удивительной устойчивости, действовавшей в учености монастырской.

Хотя с давних пор уже не причисляю я себя более к прилежным ученикам Гегеля, однако, все-таки, хочу попытаться ныне применить его трихотомию к развитию науки, исследующей жизнь.

Хочу обратить внимание, что тройственное деление истории, на периоды «дикость-варварство-цивилизация» появляются ещё в XVIII веке и активно применяются почти всеми, кто вообще писал на исторические темы. При переносе этой схемы на историю мысли, уже у Сен-Симона возникает деление, которое до сих пор преподают во многих университетах мира, и которое прямо позаимствовал сен-симонист Огюст Конт для своего позитивизма, оно известно как три периода развития мысли: мифологический, теологический, научный, «от мифа к логосу», так сказать. Хотя в оригинале у Конта вообще теология-философия-наука. У этого деления есть много вариантов, и Конт даже не его открыватель, но в качестве «мема» оно застолбилось именно за ним. Теперь видно, что Молешотт выводил подобное деление вообще из Гегеля. И я напоминаю, что в более общей версии формационной теории Маркса, в общем-то, тоже фигурирует именно трехчленная версия: первобытный коммунизм — эпоха частной собственности — новейший коммунизм. Это просто интересно отметить само по себе как феномен единомыслия в XIX веке. В общем, эту тройную схему Молешотт слегка модифицирует под себя, и вкратце показывает историю развития теории медицины от древности до наших дней, с упором на химию, как основу этой науки. Молешотт свои три периода назвал так:

- «Виталистический, теологический или поэтический» (430 до н.э. — 1600 н.э.)

- «Действительный, причинный, вещественный» (1600-1800 гг.)

- «Синтетический, период единства» (1800+ гг.)

В первом периоде он пользуется невероятно красочным метафорическим языком, заимствуя образы из мифологии древности. Но все же относится к нему, само собой, критично:

Ни одно жизненное явление не было ещё известно в его происхождении, поступательном и обратном развитии; но зато, органическое и индивидуальное единство жизни не было ещё нарушено; глаз не был ещё сравниваем с камерой обскурой, сердце ещё не было низведено на степень насоса, и не могли ещё и думать так мало ценить нервы, чтобы сравнивать их с простыми проволочными проводниками токов..

Второй период открывается только с появлением Галилея и Гарвея, но в чистой химии он произошел со значительной задержкой, и местный Галилей в этой сфере — это Лавуазье, творивший аж в конце XVIII века. Все таки Гарвей, Бойль и т.д. — не совсем прям химики в современном смысле слова. По сути это были физиологи-механики, которые через механико-математические методы трактовали физиологию тела. Здесь Молешотт упоминает создание прото-химического направления ятромехаников, но показывает, что несмотря на относительную добротность их базовых установок, они всё ещё верили в витализм, особые жизненные силы и т.д.

И только теперь, когда появилась настоящая научная химия и были разрушены все последние «призраки» жизненных сил, мы можем понять, что жизнь является следствием сложной организации материи, но не какой-то внешней по отношению к материи силы. Но главное что в этой статье стоит отметить — это то, что «вульгарный материалист» Молешотт — критикует всю науку до Лавуазье за чрезмерную механистичность. Они мол рассматривали все через призму механики, и ещё и каждый орган изучали в отдельности. А чтобы понять жизнь, нужно понять «глубокую связь» всех органов тела. Поэтому статья и называется единство жизни. Воссоздав тело человека по частям — мы получим труп в форме человека, а живым человек может быть только если воспринимать его в целости. Это позиция максимально анти-механистическая, буквально тоже самое говорил Фейербах и говорят марксисты до сих пор. К сожалению, воспитанный на Гегеле и Фейербахе, и любящий все поэтическое — Молешотт присоединяется к этим около-метафизическим представлениям.

«Естествознание и медицина», «Физиологическая миссия» и «Патология и физиология» (1864-65)

Лекция «Естествознание и медицина» (1864), поскольку это прямая речь, обращенная к студентам, начинается с длинных отступлений и как бы диалога, посреди которого Молешотт снова побивает все рекорды по «вульгарности» и «механистичности» (нет), заявляя:

Я всею душою согласен с вами, что истина на столько же выше пользы, насколько красота выше чувственного наслаждения.

Вообще здесь Молешотт просто долго и нудно объясняет, почему физиология это главный фундамент для изучения медицины. Прямо как до этого уже говорил в статье «Изучение жизни» (1861) и ещё будет говорить в других своих статьях. Это довольно тривиальная мысль, но в своей речи он настаивает, что ещё многие медики с ней не соглашаются, поэтому ему приходится повторять это снова. Он объясняет студентам, почему им стоит изучать физиологию, и как это поможет им в реальных ситуациях, чтобы стать действительно хорошими врачами. Я же приведу только главную общетеоретическую цитату из этой статьи, снова с критикой узких специалистов и тягой к обобщенной науке:

Врач, не отдающий себе отчета в своих действиях, подобен обладателю часов, который передвигает регулятор, чтобы ускорить или замедлить их ход, не имея ни малейшего понятия о том, каким образом это передвижение управляет ходом всего механизма. Все знание подобного врача ограничивается то удлинением, то укорочением маятника: ослабление, раздражение — вот две узкие рамки, в которых заключается вся его мудрость. Позвольте мне теперь повторить в немногих словах все сказанное до сих пор. Физиология учит нас, как наблюдать больного; она учит понимать подмеченные симптомы и знакомит нас с рациональными средствами для устранения болезни. Пока физиология не стала применяться успешным образом к патологии, до тех пор эта последняя немногим отличалась от систематической ботаники; обе отрасли знания занимались только собиранием материалов, были ли это признаки болезней или известные растения.

Чтобы соединить весь этот разрозненный материал в одно стройное целое, так чтобы здесь представился образ живого растения, там картина болезненного процесса, протекающего среди самых разнообразных отправлений, систематическая ботаника должна была подчиниться физиологии растений, точно также, как клинические наблюдения получают научное значение только при помощи физиологии.

Первая треть лекции «Физиологическая миссия» (1864) посвящена описанию вымышленного королевства, и сравнению его с существующими странами Европы. Ближе к концу этой длинной аллегории оказывается, что жители того королевства — кровяные тельца, а его провинции — это студенты в зале. Подход местами напоминает то, что делал Карл Фогт в книге «Государства животных», но немного проще. Хотя и здесь Молешотт использовал сравнения, чтобы дать критику Европу и намекнуть на свои демократические убеждения. Но в целом это просто длинная лекция про историю изучения крови и современные знания о ее составе. В лекции «Патология и физиология» (1865), Молешотт в более скучной форме повторяет основную тему лекций «Изучение жизни» (1861) и «Естествознание и медицина» (1864), о том, как важна физиология для врачей.

«Причина и следствие в изучении жизни» и «О самообладании в жизни человека» (1867-70)

В статье «Причина и следствие в изучении жизни» (1867) Молешотт рисует две группы исследователей, философы и естествоиспытатели, из которых первые, конечно, скорее абстрагированные дурачки, которые рисуют пустые замки из воображения, и подчиняют мир своей фантазии.

Так, Гегель, первый философ века, пытался доказать, что никакие новые планеты не могут быть открыты после тех, которые уже были известны в 1807 году, поскольку по причинам разума он хотел принять только определенное число этих небесных тел.

Самая же статья, как написано в её названии, сосредотачивается на теме причин и следствий, и как этот принцип важен для любой настоящей науки. Правда надо все же сказать, что Молешотт не критикует вообще всю философию. Опять же, он почти марксист, чтит Фейербаха и сам вырос на гегельянстве. Его представления о науке всё таки не сводятся к тому, что в качестве ругательства называют «эмпиризмом» и «позитивизмом», Молешотт, как мы видели уже в десятках других примеров из других его сочинений — старается выйти за пределы единичного и охватить что-то общее. Поэтому вполне может говорить такие вещи:

Среди идеалов человека нет более благородного и высокого, чем единство науки. От Аристотеля до Гумбольдта выдающиеся умы пытались одновременно охватить природу и историю, движимые желанием отобразить все проявления того и другого в одной художественной картине.

…

Из указанного здесь направления, которое приняли исторические науки, становится теперь ясным, каким образом эмпирические науки, математика и физика, были призваны открыть метод исследования и как имена Галилея, Бэкона и Декарта неотделимы от этого открытия. И каждая отрасль естествознания находит возможность расширить или углубить в том или ином направлении тот механизм исследования, который называется логикой.

При очередном открытии учебного года в Туринском университете, 16 ноября 1870 года Молешотт произнес речь, которая получит название «О самообладании в жизни человека». Первая треть этой речи вышла длинным вступлением, где почти все место заняла похвала итальянцам, за то, что они смогли объединить страну и добиться независимости и свободы. Отсюда он перешел к другой теме, тоже о свободе, только уже о свободе мысли, которую Молешотт называет своим девизом. И переходя от вступления к основной речи, первым же делом он упоминает Ламетри:

Если бы смелый писатель прошлого века, считавший человека машиной, появился среди нас сегодня, он, без сомнения, с радостным изумлением отметил бы прогресс, которого достигла его точка зрения за это время, и ту ясность, с какой современные доказательства позволяют её изложить. Как и паровая машина, человеческое тело не работает без использования топлива. Именно сгорание этих веществ и производит тепло в нашем теле, часть которого превращается в работу. Однако работа не совершается без преодоления сопротивлений, которые её сдерживают и поглощают значительную её долю — долю, которая хоть и не теряется, но снова появляется в той форме движения, которую физики называют теплом.

Мы тем больше восхваляем машины, созданные в наших мастерских, чем выше отношение между работой, которая действительно совершается, и тем теплом, в которое она превращается из-за трения. В этом отношении человеческая машина до сих пор превосходит все те инструменты, которые породила деятельность машиностроителей. Ведь в то время как в нашем теле работа может составлять одну пятую от механического эквивалента тепла, соответствующего сгоранию углерода и водорода внутри него, машины наших мастерских едва достигают половины этой величины.

К этому прибавляется чрезвычайное преимущество: та часть тепла, которая в человеке не проявляется прямо как работа, не может считаться потерей для жизненной силы нашей машины, поскольку она необходима для поддержания постоянной температуры, без которой выполнение работы было бы невозможно.

Человеческое тело в этом совпадает с любой работающей машиной: его части постоянно изнашиваются. Но та особенная реторта, которую мы называем желудком, растворяет и усваивает введённое в него топливо таким образом, что оно на некоторое время становится существенным строительным материалом для отдельных частей, из которых состоит машина.

В общем, он просто пересказывать принципы функционирования организма в очередной раз, но теперь почти полностью при помощи аналогии с машиной. Это вроде и круто, но как обычно, Молешотт затмевает и портит это, во-первых отговорками «не подумайте, это просто была аналогия для эпатажа», а во-вторых, похвалами в адрес убожеств:

Ибо Сократ и Спиноза были не менее благочестивы, чем Христос и Святой Августин, но Галилей был более благочестив, чем его преследователи, а Вольтер был гораздо более благочестив, чем все инквизиторы в мире.

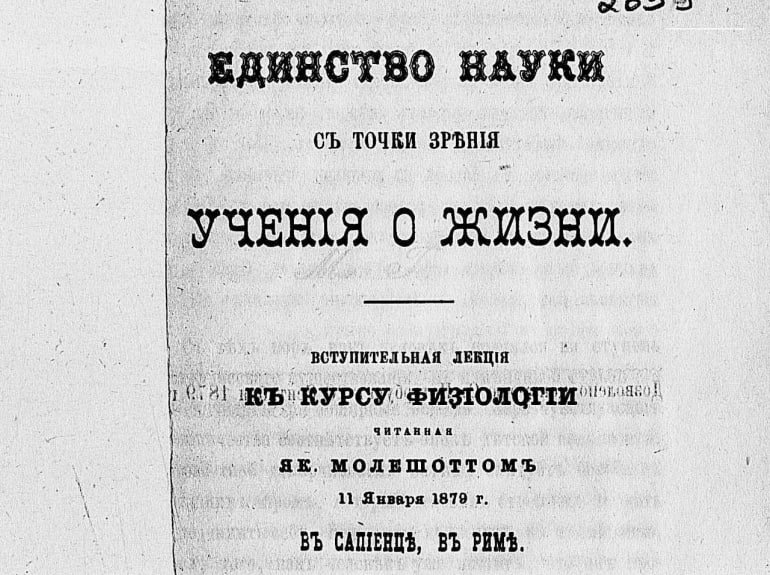

«Единство науки с точки зрения учения о жизни» и «Взгляд в недра природы» (1879-82)

Дальше у нас есть вступительная речь перед первой лекцией Молешотт по физиологии в университете Ла Сапиенца (Рим) 11 января 1879 года, назвали её «Единство науки с точки зрения учения о жизни». Она есть и в русском переводе. Здесь он снова говорит о трехчленном делении истории науки, как и в своей старой статье «Единство жизни», которая даже называется похожим образом. По сути, это точно та же статья, просто слегка переделана по структуре, и я бы сказал, что даже лучше, так что пересказывать её не будем, но этот факт стоило отметить. Ну и последняя из доступных лекций, не считая памятной речи в честь Дарвина, стала статья «Взгляд в недра природы» (1882), хотя в целом и она не особо оригинальна. Здесь Молешотт снова показывает переход от чисто описательной науки, собирающей отдельные фактики, к Науке с большой буквы, которая постигает суть вещей.

… даже самый сдержанный эксперт по животным сегодня уже не ограничивает себя распознаванием существа или места, которое оно заслуживает в системе; он поставил перед собой более высокую цель: он хочет понять условия жизни, взаимоотношения между органами; его заботит, как существо развивается и живет.

И снова расписывает физиологию человека, состав крови, работу мышц, принципы работы зрения и т.д., только начиная теперь с мельчайших клеток, чтобы показать как бы развитие органической материи от простого к сложному. В конце статьи он снова вернулся к Фейербаху, и идее о том, что человечество вечно совершенствуется, что прогресс существует, но это все касается не индивидуальных ученых и их конкретных знаний, а Человечества вообще. Из забавных нюансов, здесь Молешотт процитировал кусочек, совсем банальный, но всё таки из книги Томаса Мура — «Эпикуреец» (1827).