Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском и английском языках

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

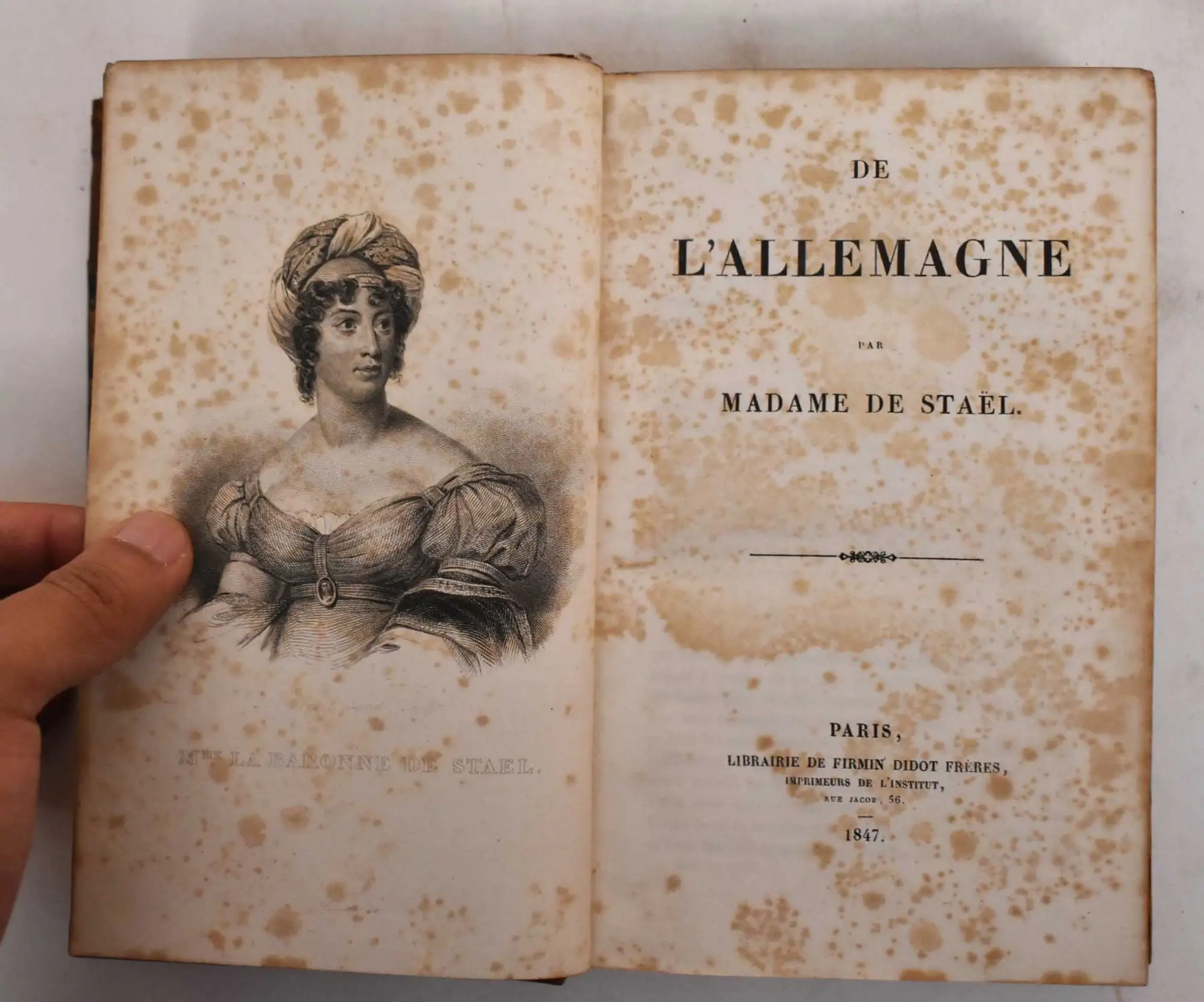

Перед вами очень фривольный и беглый конспект книги достаточно известной право-либеральной писательницы и романтика Жермены де Сталь — «Германия» (1810). По какой-то причине она до сих пор не переведена на русский, хотя считается одним из её основных произведений в принципе, и главным чисто-теоретическим произведением вообще. В первых 20% эта книга чисто по форме пытается выдать из себя попытку описать немецкий народ, его быт, традиции и нравы. А по факту мы получили сопоставление немцев и французов, где в 4/5 случаев из которых немцы оказываются идеальными полу-богами, а французы падшими уродами. Ощущение как будто читаешь просветительские романы про благородного дикаря. Немцы — это настолько божественные создания, что буквально каждый немец, вне зависимости от статуса владеет музыкальными инструментами, и вся Германия оказывается сплошным мюзиклом или индийским фильмом. Оказывается, что немцы в большинстве своем отвергают войну, насилие, национализм и шовинизм. И это при том, что в описании Сталь регулярно встречается прием, где она сталкивает на контрастах их божественную сверхчеловеческую культуру немцев и буквально солдат на улицах городов (впрочем, это писалось когда шли Наполеоновские войны, и возможно я не так понял, и солдаты имелись ввиду французские). Но всякий шовинизм немцам оказывается чужд, что доказывается каждый раз одним и тем же аргументом — Германия раздроблена. Именно этот факт каким-то непостижимым образом лишает немца чувства патриотизма и желания воевать, ведь нет той страны, чьим патриотом ты должен быть. С раздробленной Италией эта вся магия, само собой, уже не работает. Вообще вся эта книга, если не считать предисловия, открывается буквально со специфической расовой теории Европы. Согласно Ж. де Сталь, европейский континент населен тремя расами: нордической, латинской и славянской. Про славянскую расу Сталь почти ничего не говорит, ибо эта раса ещё очень молодая и подражательная. Основной фокус на дуализме латинян и нордов. Все худшее, что может себе вообразить господа де Сталь, воплощают латиняне, а все лучшее, духовное и тонкое воплощают норды, среди которых особенно чисты духом именно немцы. С другой стороны, хотя все латинские народы развратны, легкомысленны и порочны, но и здесь тоже есть градация, и на самом глубоком дне находятся именно французы. Эта тема пронизывает всю книгу от начала до самого конца и является по сути главным ее лейтмотивом.

Единственный и наверное даже однозначный минус немцев тут — чувство ранга, исполнительность и готовность лизать сапоги начальству. В остальном это благороднейшие рыцари со всеми добродетелями сразу. Женщины там целомудреннее, любовь там любовнее и т.д. и т.п. Забавно видеть, что оценка немцев у Сталь в общем-то совпадает с тем, что позже будет писать Маркс. Уже тут появляется этот мем про мечтательных метафизиков, которые убежали в воздушные замки из-за полного ужаса в сфере политики и экономики. Эта оценка встречается в разных формах и по мелочам почти везде, но в концентрированной форме её можно выделить в этой цитате:

В Германии философский гений идёт дальше, чем где-либо ещё, ничто его не останавливает, и само отсутствие политической карьеры, столь пагубной для масс, даёт мыслителям ещё большую свободу. Но огромная дистанция разделяет умы первого и второго порядка, ибо для людей, не поднимающихся до высот самых обширных представлений, нет ни интереса, ни предмета деятельности. Тому, кто не занимается мирозданием, в Германии действительно нечего делать.

Обзор немецкой литературы

Описав (или вернее нафантазировав) немецкое общество, как назидательный урок для распущенных французов, Сталь задается вопросом «Почему французы не отдают должное немецкой литературе?». И посвящает обзору немецкой литературы целый том книги, при чем самый толстый и основательный том. Ответ на этот вопрос она правда дает сразу, и он достаточно ожидаем. Во-первых, конечно, сам тип литературы разный ибо народы разные. И языки у них тоже из разных групп, а поэтому тяжело нормально переводить с одного на другой. Но это ещё не так важно. Важнее то, что японские отаку немцы, погружены в себя, они стеснительные интроверты. И активный социализированный француз поэтому не способен понять немецкую мангу и аниме литературу. Их литература напирает на внутренний мир, глубокий и мудрый, как Тетрадь смерти сама немецкая философия. Французы пишут сухим, точным и четким языком науки (внезапно), а немцы поэтическим языком самой красоты (внезапно х2). Но в основном немецкую литературу не ценят потому, что французские мрази в край распустились и зазнались, и действуют по принципу «не читал, но осуждаю». Немцев отбрасывают даже не знакомясь с ними. При этом по мнению Сталь даже лучшие на ее взгляд французские писатели, сами того не понимая, являются немцами, и поэтому они и лучшие. Буквально:

Чтобы выдающиеся люди обеих стран достигли высшей точки совершенства, необходимо, чтобы француз был религиозен, а немец – немного мирской. Благочестие противостоит распутству души, которое является одновременно и пороком, и достоинством французской нации; знание людей и общества дало бы немцам в литературе вкус и ловкость, которых им не хватает. Писатели обеих стран несправедливы друг к другу: французы, однако, в этом отношении более виновны, чем немцы; они судят, не зная, или исследуют лишь предвзято; немцы же более беспристрастны. Обширность знаний делает возможным пропускать перед глазами столько различных способов видения, что это дает уму терпимость, рожденную универсальностью.

Тем не менее, французы выиграли бы больше от понимания немецкого гения, чем немцы от подчинения хорошему французскому вкусу. Всякий раз, когда в наше время во французскую регулярность вносилась толика иностранного сока, французы с энтузиазмом её приветствовали. Ж.-Ж. Руссо, Бернарден де Сен-Пьер, Шатобриан и другие в некоторых своих произведениях, пусть даже неосознанно, принадлежат к германской школе, то есть черпают свой талант лишь из глубины души.

Вкратце она добавляет и о предвзятой оценке немцев жителями Англии, правда там другая мотивация, но все равно и результате выходит типичный мем про британца-торгаша, который из-за своей философии утилитаризма все оценивает исключительно по итоговой полезности. И здесь и позже Сталь будет регулярно сталкивать немецкую культуру и культуру скорее англо-французскую, как некий сплав, особенно в области философии. Но в этом сплаве французы, конечно, самое мерзкое что есть.

В томе про литературу она начинает сначала с общего сжатого обзора, а потом в деталях рассматривает эту литературу, этап за этапом. В общих чертах описав ранний период со всякими песнями про Нибелунгов (и естественно с приступами восхищения, и заламывая себе руки каждый второй абзац), она переходит к Виланду и Клопштоку, которые создали «французскую» и «английскую» подражательные школы в литературе. И тот и другой молодцы, хотя Клопшток конечно больше молодец, ибо подражал он хотя бы не французскому дерьму. Но Виланд проигрывает Клопштоку не только потому что он «француз», но и по другим, не менее интересным причинам. Как об этом говорит сама Ж. де Сталь, дело в его философии:

Эпикурейская философия не подходит немецкому уму; они придают этой философии догматический характер, тогда как она привлекательна лишь тогда, когда выступает в облегченных формах: как только ей приписывают принципы, она всем одинаково не нравится.

[…] Речь Виланда обладает большим очарованием именно потому, что его природные качества находятся в противоречии с его философией. Это несоответствие может вредить ему как писателю, но делает его общество чрезвычайно занимательным: он живой, восторженный и, как все люди гения, юный даже в старости; и всё же он хочет быть скептиком и раздражается, когда его прекрасным воображением пользуются даже для того, чтобы склонить его к вере. Естественно доброжелательный, он, тем не менее, подвержен переменам настроения: иногда потому, что недоволен самим собой, иногда потому, что недоволен другими. Он недоволен собой, потому что хотел бы достичь такой степени совершенства в способе выражения своих мыслей, которой вещи и слова не поддаются; он не желает останавливаться на этих приблизительных выражениях, которые больше подходят искусству беседы, чем само совершенство. Иногда же он недоволен другими, потому что его несколько распущенная доктрина и возвышенные чувства не легко согласуются между собой. В нём есть и немецкий поэт, и французский философ, которые попеременно сердятся друг на друга; но его гнев, впрочем, очень легко переносить. А его беседа, полная идей и знаний, могла бы служить источником для разговора многих умных людей в самых разных областях.

Клопштока она описывает куда более коротко, но возвышенно. Для нее он герой, почти мессия, который пробудил немецкую культуру. Но при всех достоинствах, Клопшток хотел сделать литературу Германии копией английской, а это плохо, потому что самобытность очень и очень (по мнению Сталь) важна и нужна. Так что в общем-то и Клоптошок и Виланд были лишней тратой времени, ибо впереди Германию ждала собственная школа, величайшая традиция в истории галактики Млечный Путь. Пересказывать все эти пустые «похвалы ради похвалы» и восторги Сталь я не буду. Содержательно там почти ничего не говорится, можете проверить сами. В этом общем обзоре она начинает с Лессинга и Винкельмана, после чего переходит к Гёте и Шиллеру. В общих чертах она описывает немецкую поэзию, и среди нетипичных моментов можно отметить, что здесь она очень сильно выделяет поэта Бюргера (не впервые уже встречаю, что в 19-м веке его ценили на уровне с Гёте). Написав после этого обобщенную главу о драматургии, Ж. де Сталь переходит, наконец, к конкретике, рассматривая отдельные произведения, и вот там уже можно сказать, что есть анализ произведений. Но увы, моя цель не в том, чтобы оценивать сейчас немецкую литературу, поэтому вынужден буду только пробежать глазами большую часть этих глав. Перечислим хотя бы сами произведения, которые Сталь решила проанализировать более-менее детально (в основном её оценки совпадают с теми, что можно нагуглить у большинства современных критиков). Это три пьесы Лессинга: «Минна фон Барнхельм», «Эмилия Галотти» и «Натан Мудрый», из которых выше всего она оценила последнюю, а самого Лессинга прямо сравнила с Дидро, как это обычно всегда и делается. Из Шиллера она берет сразу целых семь пьес: «Разбойники», «Дон Карлос», «Валленштейн», «Мария Стюарт», «Жанна д’Арк», «Мессинская невеста», «Вильгельм Телль» У Гёте в основном анализируются «Гётц де Берлихинген», «Граф Эгмонт», «Ифигения в Тавриде», «Торквато-Тассо», «Фауст», но также по мелочи она затрагивает и другие, совсем малоизвестные ныне пьесы. Рассматриваются также произведения Вернера — «Лютер», «Аттила», «Сыны Долины», «Крест на Балтике», «Двадцать четвертое февраля» (🤔) и Коцебу, и сравнивается театр Германии и Дании, но все таки Ж. де Сталь считает, что северяне ещё не достигли уровня немцев. Вкратце она говорит о комедии, в основном акцентируя на Людвиге Тике, и чем дальше, тем больше пользуется философскими идеями (жутчайших консерваторов и ретроградов, ненавидящих эпикурейскую традицию) братьев Шлегелей.

Идеал трагического характера, говорит Ф. Шлегель, состоит в торжестве воли над судьбой или нашими страстями; комическое, напротив, выражает господство физического инстинкта над моральным существованием: отсюда происходит, что повсюду чревоугодие и трусость служат неисчерпаемым предметом для шуток. Любить жизнь представляется человеку чем-то самым смешным и пошлым, и благородным свойством души является тот смех, который охватывает смертных существ, когда им предлагают зрелище одного из них, малодушного перед лицом смерти.

Немного она говорит про декламации и романы. Последние она делит на поджанры, вкратце описывая некоторые (любовные, рыцарские, философские), само собой из немецких она выделяет «Вертера» и «Вильгельма Мейстера» Гёте. Романы оказываются не самой сильной стороной немцев, но все таки и тут есть образцы высочайшего уровня. Она сравнивает романы Германии с английскими и французскими, и здесь наконец-то находится момент, где Франция не проиграла, правда это как раз в жанре скорее распутном, поэтому «что и требовалось доказать»:

У нас есть несколько французских комических романов, и один из самых замечательных — «Жиль-Блаз». Не думаю, что можно назвать произведение у немцев, в котором жизненные обстоятельства были бы столь остроумно обыграны. У них почти нет реального мира, как же они могли бы уже над ним посмеяться?

Дальше идет глава №29, про немецких историков и в частности про Мюллера. За ней глава про Гердера. Но в основном она хвалит только их личностные качества, и как они в историю пропихивают философию стоицизма и всевозможные добродетели. В общем, она ценит их за подобие Плутарха. А под конец раздела о литературе мы видим настоящие дифирамбы критическому гению братьев Шлегелей. Без их литературной критики немцы не смогли бы сделать такой прорыв в своем творчестве и т.д. и т.п. В общем, с литературой покончено. Бегло нам показали что все остальные искусства Германии более-менее в порядке, музыка выше всех похвал, остальное уже не очень выдающееся, но терпимо. И вот теперь Сталь будет знакомить нас, наконец-то, с немецкой философией.

Ненависть и презрение к англо-французской философии

Обзор философии Жермены де Сталь это просто нечто. Трудно найти настолько эталонно ангажированного человека в пользу немцев, до появления особой касты людей, которые доведут это раболепие перед Германией до совершенства — т.е. марксистов. Она начинает с философии в Англии, чтобы показать сразу источник всего зла, разврата и глупости. С первых же строк она признает, что принимает дуализм души и тела, и уверена, что «северные народы» с самого начала всегда имели склонность к спиритуализму. Южане же, в том числе и греки, склонялись скорее к материализму (вспоминаем про её расовую теорию).

Греки верили во внешние чудеса; германские народы верили в чудеса души. Вся их поэзия полна предчувствий, знамений, пророчеств сердца; и в то время как греки соединялись с природой через наслаждения, жители севера возносились к Творцу через религиозные чувства. На юге язычество обожествляло физические явления; на севере люди были склонны верить в магию, поскольку она приписывает духу человека безграничную власть над материальным миром.

С самого начала видно, что она принимает схему Фихте (или Тезисов о Фейербахе), где внутренний источник воли делает человека активным творцом, тогда как перенос центра тяжести «вовне» делает человека пассивным рабом внешних влияний. Идеализм таким образом якобы нужен для того, чтобы спасти человека из оцепенения детерминизма и сделать его активным творцом своей судьбы. Так вот, она начинает с Англии, чтобы показать, как изначально здравая философия там превратилась в источник всего наихудшего, что можно представить. Все началось с Бэкона, это он запустил цепочку роковых событий. Она правда его очень хвалит, и считает что живи он сегодня, то сам бы умолял современных англо-французских философов остановиться. Бэкон ещё не успел превратиться в монстра, не довел свою эмпирическую философию до всех необходимых выводов.

В наш век он чувствовал бы потребность возродить внутренний источник нравственной красоты и постоянно напоминать человеку, что он существует сам по себе, в своих чувствах и в своей воле.

[…] Его философии не хватало того, чего не хватало его характеру: он не был достаточно добродетелен, чтобы полностью понять, что такое нравственная свобода человека; однако его нельзя сравнивать с материалистами прошлого века, и его последователи выдвинули теорию опыта, далеко выходящую за рамки его намерений. Он далек, повторяю, от того, чтобы приписывать все наши идеи нашим ощущениям и считать анализ единственным инструментом открытий.

[…] Бэкон всё ещё придерживался гораздо более глубоких взглядов, чем принято считать, на идеалистическую философию, которая от Платона до наших дней постоянно возрождалась в различных формах; тем не менее, успех его аналитического метода в точных науках неизбежно повлиял на его систему в метафизике: его учение об ощущениях как источнике идей было понято гораздо более абсолютно, чем он сам представлял. Мы ясно видим влияние этого учения на две школы, которые оно породило: Гоббса и Локка.

Вот тут и начинается Апокалипсис для человеческого духа. Ж. де Сталь в ужасе напоминает нам, что «Гоббс буквально понимал философию, выводящую все наши идеи из чувственных впечатлений», что он принял детерминизм, лишив человека воли, «уничтожил нравственную свободу, как и гражданскую», и в конце-концов сообщает, что Гоббс был «атеистом и рабом». Но к счастью Англия была ещё слишком чиста, чтобы принять его принципы, поэтому Гоббс не достиг особой популярности. Гораздо опаснее, из-за внешнего подобия благоразумия, стал Джон Локк. Правда и Локк, подобно Бэкону, оказался не таким уж плохим человеком, как личность, просто очень глупеньким и непоследовательным. Он не смог осознать, что его принципы — это принципы Сатаны, и не смог стать полноценным дьяволом.

Будучи нравственным и религиозным человеком, он не позволял себе никаких порочных рассуждений, неизбежно вытекавших из его метафизики, и большинство его соотечественников, принимая его, подобно ему, отличались благородной непоследовательностью, отделяя результаты от принципов, в то время как Юм и французские философы, послепринял систему, применил ее гораздо более логичным образом. Метафизика Локка не оказала иного воздействия на умы в Англии, кроме как слегка запятнала их природную самобытность; даже если она иссушила источник великих философских мыслей, она не смогла уничтожить религиозное чувство, которое так хорошо знает, как их заменить; но эта метафизика, принятая в остальной Европе, за исключением Германии, была одной из главных причин безнравственности, из которой была создана теория, чтобы лучше гарантировать ее осуществление на практике.

С критикой врожденных идей Локка она даже согласна в общих чертах, но оспаривает ее тем, что есть врожденные вещи, которые не являются именно «идеями» (например чувства, но дальше она примет и теорию Карта о врожденных схемах действия самого ума). Но сенсуализм в целом она не принимает вообще ни в каком виде. Во-первых, он якобы делает человека рабом внешних вещей. Во-вторых, если знание добра и зла не врождены, тогда в человеке нет никакого «нравственного чувства», и возможны самые разные ужасные системы морали. Локк именно это и пытается доказать, собирая различные примеры народов мира, где происходят акты каннибализма и много чего ещё, что в моральной парадигме этих народов не является чем-то плохим. Сталь в ужасе спрашивает: «Что же тогда представляет собой система, которая внушает столь добродетельному человеку, как Локк, жадность к поиску подобных поступков?». Сама она уверена, что нравственное чувство существует. Она как Руссо, считает что во всех примерах Локка дикари уже имели некую культурную надстройку и эта культура развратила их первозданную чистую природу. Как и Платон она верит, что все народы мира пользуются различием добродетель-порок, что указывает на универсальную модель. Просто некоторые народы немного запутались из-за внешних влияний. «Можно творить зло, веря, что творишь добро; можно быть виновным, зная и желая этого, но невозможно признавать истиной противоречивое, или справедливость несправедливости. Равнодушие к добру и злу – обычный результат цивилизации, которая, так сказать, окаменела, и это равнодушие – гораздо более веский аргумент против врождённой совести, чем грубые заблуждения дикарей». А следующий фрагмент так хорош в своей убогости, что я приведу его целиком. Здесь как раз подхватывается тот мотив, что лег в основу «Тезисов о Фейербахе» Маркса, взятый по-видимому из одного и того же источника (Фихте):

Доказательства духовности души не могут быть найдены в царстве чувств, видимый мир предоставлен этому царству; но невидимый мир не может быть ему подчинен; и если не допускать спонтанных идей, если мысль и чувство всецело зависят от ощущений, как душа, находясь в таком рабстве, может быть нематериальной? И если, поскольку никто не отрицает, что большинство фактов, передаваемых чувствами, подвержены ошибкам, то что же представляет собой моральное существо, действующее только тогда, когда его возбуждают внешние объекты, да еще объекты, видимость которых часто ложна?

Один французский философ [очевидно, Кабанис], используя самое отвратительное выражение, сказал, что мысль есть не что иное, как материальный продукт мозга. Это прискорбное определение – самый естественный результат метафизики, приписывающей нашим ощущениям происхождение всех наших идей. Если это так, то мы вправе насмехаться над интеллектуальным и считать непостижимым всё, что не осязаемо. Если наша душа – всего лишь тонкая материя, приводимая в движение другими, более или менее грубыми элементами, по сравнению с которыми даже она имеет недостаток в пассивности; если наши впечатления и наши воспоминания – всего лишь продолжительные колебания инструмента, на котором играют случайным образом, то в нашем мозгу есть только волокна, в мире – только физические силы, и всё можно объяснить согласно законам, которые ими управляют. Остаются ещё некоторые небольшие трудности, касающиеся происхождения вещей и цели нашего существования, но вопрос был значительно упрощен, и разум советует нам подавить в себе все желания и все надежды, которые заставляют нас зарождать гений, любовь и религия; ибо тогда человек был бы лишь еще одним механизмом в великом механизме вселенной: его способности были бы лишь шестеренками, его мораль — расчетом, а его поклонение — успехом.

Ж. де Сталь принципиально настаивает на том (и тут я с ней соглашусь), что: «тенденция любого учения всегда должна во многом учитываться при оценке его истинности; ибо теоретически добро и истина неразделимы». Но в зависимости от угла зрения разные тенденции по разному оцениваются как добро и зло. «Тенденции» самой госпожи де Сталь, в парадигме эпикурейца есть чистое зло, или скорее, дистиллированное невежество. Поэтому не удивительно, что ей так понравилась немецкая культура и философия.

Метафизика, которая перемещает центр жизни, предполагая, что ее импульс исходит извне, лишает человека свободы и разрушает саму себя, ибо не существует больше никакой духовной природы, как только она настолько соединяется с физической природой, что различие между ними сохраняется лишь из уважения к условности. Эта метафизика становится последовательной лишь тогда, когда мы выводим из неё, как во Франции, материализм, основанный на ощущениях, и мораль, основанную на интересе. Абстрактная теория этой системы родилась в Англии; но ни одно из её следствий не было там признано. Во Франции нам выпала честь не открытия, а применения. В Германии же, начиная с Лейбница, боролись и с самой системой, и с её последствиями; и, без сомнения, людям просвещённым и религиозным всех стран следует исследовать, должны ли принципы, результаты которых столь губительны, считаться истинами неоспоримыми. Шефтсбери, Хатчесон, Смит, Рид, Дугалд Стюарт и другие с редкой проницательностью изучали деятельность нашего разума; труды Дугалда Стюарта, в частности, содержат столь совершенную теорию интеллектуальных способностей, что её можно рассматривать, так сказать, как естественную историю нравственного существа. Каждый человек должен узнать в ней частицу самого себя.

Так заканчивается глава про английскую философию и начинается плавный переход к французской, на которую она уже успела вылить немало помоев, пока описывала принципы Локка, так что содержание следующего раздела не тяжело предсказать заранее. В разделе о философии Франции мы узнаем, что здесь тоже все было в общем-то прекрасно до времен Декарта, и даже с ним включительно. Оказывается Декарт ошибался только в физике, и только поэтому якобы его отвергли. Зато в метафизике он был во всем прав. Он лучше согласуется с католицизмом, что нам представляют как особое преимущество (!) и если Бэкон дал старт современной науке как предмету, то Декарт дал начало современным теориям о самом разуме, и поэтому он куда выше Бэкона по значению. Она восхваляет и таких жутких консерваторов и врагов материализма, как Паскаль и Мальбранш, и делает вывод:

Декарт, Паскаль и Мальбранш имеют гораздо больше общего с немецкими философами, чем с писателями XVIII века; но Мальбранш и немцы отличаются тем, что один выдает за догмат веры то, что другие сводят к научной теории.

[…] Если бы французы следовали метафизическому направлению своих великих людей XVII века, то сегодня они придерживались бы тех же взглядов, что и немцы; ибо Лейбниц на философском пути является естественным преемником Декарта и Мальбранша, а Кант — естественным преемником Лейбница.

Но увы, этого не случилось. Увы, Франция подражала Англии, взяла на щит принципы Локка и развила их до последних пределов. Пока нравственное влияние Англии ещё сдерживало французов, они были даже более-менее приемлемы и сдержанны, как Вольтер или Кондильяк. Но на следующих этапах развития положение ухудшилось. Гельвеция уже не сдерживало ничего, а дальше дело усугубилось появлением Гольбаха, и французская философия окончательно сгнила. Но все же, Вольтер и Кондильяк не виноваты, что их ученики оказались законченными ублюдками. Думаете я преувеличиваю? Ну вот буквально одна из цитат:

Ни Локк, ни Кондильяк не знали опасностей принципов своей философии; но вскоре это черное зерно, едва заметное на интеллектуальном горизонте, разрослось настолько, что снова погрузило вселенную и человека во тьму.

Оказывается, что сенсуализм пагубен именно тем, что слишком много внимание обращает на внешние объекты, в итоге они становятся ценностью сами по себе и это делает людей материалистами в потребительском смысле слова. Основное же опасение, которое не сводится просто к горе оскорблений и даже (!) аргументируется (!!!) это классическое обвинение в том, что принятие фатализма и зависимости от внешних условий ликвидирует само понятие «вины», и автоматически вынуждает оправдать всех преступников, понять их и простить. Теперь понятно, почему Бюхнер и Молешотт взяли именно цитату Ж. де Сталь, чтобы обосновать свои взгляды на совместимость морали и фатализма. Не зная позиции самой Сталь, мне сначала не было понятно, что это было двойное дно с иронией.

Бессмертие души и чувство долга – совершенно необоснованные предположения в системе, которая основывает все наши идеи на наших ощущениях; ибо ни одно ощущение не открывает нам бессмертия в смерти.

[…] Во второй части этого раздела я попытаюсь показать, что мораль, основанная на интересе, столь горячо проповедуемая французскими писателями прошлого века, находится в тесной связи с метафизикой, которая приписывает все наши идеи нашим ощущениям, и что последствия первой на практике столь же дурны, как и последствия второй в теории. Те, кто имел возможность читать развратные произведения, опубликованные во Франции в конце XVIII века, подтвердят, что, когда авторы этих преступных сочинений хотят подкрепить себя каким-либо рассуждением, они все апеллируют к влиянию физического на моральное; они связывают с ощущениями все самые предосудительные мнения; наконец, они развивают во всех формах учение, уничтожающее свободу воли и совесть.

Ж. де Сталь убеждена в том, что самая модная философская система страны отражает в среднем по палате все её умы, эдакий усредненный облик нации. Она жалуется, что мерзкая философия Локка господствовала почти во всей Европе почти 100 лет, и часто называет её философией скептицизма. Первый принцип этой философии: «верить только тому, что может быть доказано как факт или как расчёт». К этому принципу добавляются «презрение к чувствам, называемым возвышенными, и привязанность к материальным наслаждениям. Эти три пункта учения содержат в себе все виды иронии, объектом которых могут быть религия, чувствительность и мораль». Этим якобы гордится Франция, остроумием. Но на деле это остроумие только прямой результат материалистической философии, т.е. это не смешно, а ужасно.

Вольтер настолько хорошо чувствовал влияние метафизических систем на общее течение умов, что именно в противовес Лейбницу написал «Кандида». Он занял особую позицию против конечных целей, оптимизма, свободы воли, наконец, против всех философских воззрений, возвышающих достоинство человека, и написал «Кандид».

[…] Разумный принцип легкомыслия сердца и ума – метафизика, которая соотносит все наши идеи с нашими ощущениями; ибо извне к нам приходит только поверхностное, а серьёзная жизнь – в глубине души. Если материалистическая фатальность, принятая как теория человеческого разума, привела к отвращению ко всему внешнему, а также к недоверию ко всему, что является сокровенным, в этой системе все еще присутствовало бы определенное бездеятельное благородство, восточная леность, которая могла бы иметь некоторое величие; и греческие философы нашли средства придать апатии почти достоинство; но царство ощущений, постепенно ослабляя чувство, позволило существовать деятельности личного интереса, и эта пружина действий оказалась тем более мощной, что все остальные были сломлены.

К недоверчивости ума, к эгоизму сердца следует добавить и учение о совести, которое развил Гельвеций, когда сказал, что добродетельные поступки сами по себе имеют своей целью получение физических удовольствий, которые можно вкусить здесь, на земле: в результате все жертвы, которые можно было принести ради идеального поклонения какому-либо мнению или чувству, считались своего рода обманом; и так как нет ничего более страшного для людей, чем прослыть простофилями, то они спешили высмеять все энтузиазмы, которые обернулись дурно; ибо те, кто был вознагражден успехом, избежали насмешек: для материалистов счастье всегда право.

Догматическое недоверие, то есть недоверие, подвергающее сомнению всё, что не доказано ощущениями, – источник великой иронии человека по отношению к самому себе: отсюда проистекает вся моральная деградация. Эту философию, несомненно, следует считать как следствием, так и причиной современного настроения умов; тем не менее, есть одно зло, первопричиной которого она является: она придала беспечности легкомыслия видимость глубокомысленного рассуждения; она снабжает благовидными аргументами эгоизм и заставляет самые благородные чувства рассматривать как случайную болезнь, причиной которой являются исключительно внешние обстоятельства.

Такое учение «унизительно» для человечества! Потому что его принципы: «использовали только слуги в комедиях, а в наши дни мы создали учение о разуме, основанное на необходимости, учение, весьма отличное от религиозного смирения, ибо первое столь же пошло, сколь другое благородно и возвышенно». Но что, если это учение истинно? Придется ли во имя идеалов добра и радуги намеренно скрывать истину от людей? Нет! Потому что на самом деле такие ужасные учения просто не могут быть истинными.

Слава Богу, и это выражение здесь уместно, слава Богу, говорю я, эта система совершенно ложна в своем принципе.

На этой доброй ноте она заканчивает обзор французской философии, и переходит наконец-то к немцам.

Дифирамбы для немецкой философии

Рассказ о философии в Германии 🇩🇪 начинается с небольшого вступления, где выстраивается линия от Платона, через Декарта и Лейбница к современным немцам. Центральное внимание, как предшественнику новой традиции, отведено Лейбницу. Попутно здесь она снова пытается доказать, что «северные народы» больше склонны к метафизике, а южные, «латинские» народы и древние греки — к материализму. Чтобы это выглядело адекватно, она говорит, что Платон, Пифагор и т.д. — всё это было импортировано из Востока:

Философия Эпикура — единственная, действительно возникшая в Греции.

Греки породили только зло, а современные латинские народы следуют по тому же пути. Так вот, целая глава посвящена исключительно дифирамбам гениальности Лейбница.

Лейбниц с поразительной силой диалектики выступил против системы Локка, которая приписывает все наши идеи нашим ощущениям. Было приведено в действие известное изречение, что в разуме нет ничего, чего бы прежде не было в ощущениях, и Лейбниц добавил к нему это возвышенное уточнение: если не считать самого разума. Из этого принципа вытекает вся новая философия, оказывающая столь сильное влияние на умы в Германии. Эта философия также экспериментальна, поскольку стремится познать то, что происходит внутри нас. Она лишь ставит наблюдение над внутренним чувством на место внешних ощущений.

Учение Локка имело в Германии сторонников среди тех людей, которые пытались, подобно Бонне в Женеве и многим другим философам в Англии, примирить это учение с религиозными чувствами, которые сам Локк всегда исповедовал. Гений Лейбница предвидел все последствия этой метафизики; и его слава навеки состоит в том, что он сумел отстоять в Германии философию нравственной свободы, противопоставив её философии чувственной фатальности. В то время как остальная Европа приняла принципы, рассматривающие душу как пассивное существо, Лейбниц был последовательным просвещённым защитником идеалистической философии, как её понимал его гений.

Первым же делом Сталь пытается вкратце изложить философию Канта. И хотя после всего что было раньше здесь можно было бы ожидать гиперболизированных похвал, здесь она оказывается в слегка скованном положении. С одной стороны, она несказанно рада, что Кант нанес удар по материализму, и очень гордится этим достижением. Но каждый раз, как она приводит примеры, что можно использовать для критики французов, она тут же вынуждена признавать, что Кант говорит много вещей и прямо противоположных, что отчасти играют на руку материалистам. Она пытается выставить это как очередное преимущество, потому что во-первых материалисты не правы, записывая Канта во враги (а значит они не умеют читать, ахахах, смешно), а во вторых, Кант оказывается глубоким мыслителем, который примиряет две диаметрально противоположные школы, учитывая сильные и слабые стороны обеих. Эта позиция примирителя крайностей озвучивается и самим Кантом и присутствует в большинстве современных рецензий на него философию. Но вот эта-вот умеренность явно не очень нравится Жермене де Сталь.

Выше она часто называла материалистов Франции «школой скептиков», и поэтому вынуждена теперь всеми силами доказывать, что Кант не скептик. Само собой, это тоже дается ей трудно, ибо элементов скептицизма у Канта более чем достаточно. Из-за этого Сталь не может всецело и полностью воспевать его гениальность, без оговорок. В итоге приходится использовать буквально аргументы из Юма (т.е. скептицизм), чтобы иллюстрировать идеи Канта, и пытаться выделить не-скептический остаток, но эффект уже теряется. Этот остаток, а именно устойчивые формы внутри самого разума, которые являются как бы врожденным механизмом, благодаря которому данные ощущений вообще могут использоваться — она всеми силами пытается выдать за врожденные идеи, и хотя это не совсем выходит, но Кант объявляется скорее спиритуалистом, чем материалистом. Ура, товарищи. Но больше всего Кант нравится ей за его консервативную мораль, этику долга.

Именно чувство даёт нам уверенность в нашей свободе, и эта свобода лежит в основе учения о долге; ибо, если человек свободен, он должен создать для себя всемогущие мотивы, противостоящие действию внешних объектов и освобождающие волю от эгоизма. Долг — доказательство и гарантия мистической независимости человека. В следующих главах мы рассмотрим аргументы Канта против морали, основанной на корысти, и возвышенную теорию, которую он выдвигает на замену этому лицемерному софизму или извращённому учению.

Отдельный интерес представляет изложение эстетических взглядов Канта, что пересекается с идеями Бёрка и вообще с теорией романтизма. Здесь играет роль внутреннее чувство и контрасты между ужасом и подавлением человека и его последующим возвышением и преодолением трудностей. Эдакий триумф воли индивида, который манифестирует свою свободу изменять мир, вопреки судьбе.

Противники Канта обвиняли его в том, что он лишь повторяет аргументы древних идеалистов; они утверждали, что учение немецкого философа — это всего лишь старая система, изложенная на новом языке. Этот упрек необоснован.

[…] Философия Платона поэтичнее философии Канта, философия Мальбранша – религиознее; но великая заслуга немецкого философа состояла в том, что он возвысил нравственное достоинство, дав в качестве основы всему прекрасному в сердце строгую аргументированную теорию. Противоположность, которую пытались установить между разумом и чувством, неизбежно ведёт разум к эгоизму, а чувство – к безумию; но Кант, который, казалось, был призван заключить все великие интеллектуальные союзы, сделал душу единым центром, где все способности находятся в согласии друг с другом.

Полемическая часть сочинений Канта, та, в которой он нападает на материалистическую философию, сама по себе могла бы считаться шедевром. Эта философия пустила столь глубокие корни в умах, породила столько безрелигиозности и эгоизма, что и тех, кто лишь боролся с этой системой и возрождал мысли Платона, Декарта и Лейбница, следовало бы считать благодетелями своей страны. Но философия новой немецкой школы содержит множество собственных идей; она основана на обширных научных знаниях, которые с каждым днём возрастали, и на методе рассуждения, исключительно абстрактном и логичном; ибо, хотя Кант и порицает применение этих рассуждений при рассмотрении истин, лежащих вне круга опыта, он проявляет в своих сочинениях такую силу ума в метафизике, которая ставит его, в этом отношении, в первый ряд мыслителей.

Нельзя отрицать, что стиль Канта в его «Критике чистого разума» заслуживает почти всех упрёков, которые сделали ему противники. Он пользовался терминологией, крайне трудной для понимания, и самым утомительным неологизмом. Он жил наедине со своими мыслями и убеждал себя, что для новых идей необходимы новые слова, тогда как на самом деле слова существуют для всего.

После того, как мы закончили с Кантом, следующая глава книги Сталь называется «О наиболее известных философах Германии до и после Канта». Из философов до Канта она фокусирует внимание на троих: Лессинг, Хемстерхёйс и Якоби. Все трое делали тоже, что и Кант, пытались совершить синтез двух крайностей, но на основе скорее рационалистической, чем сенсуалистической. Но все трое, несмотря на благородную цель, справились с этим хуже, чем Кант. А Якоби, к тому же, даже пошел против философии Канта в открытую, но так сказать «справа», напирая на то, что Кант недостаточно религиозен и консервативен.

Философский дух по своей природе не может быть широко распространён ни в одной стране. Однако в Германии существует такая склонность к рефлексии, что немецкую нацию можно считать метафизической нацией par excellence.

После Канта она делает упор на двоих философах — Фихте и Шеллинге. В то время Гегель ещё только-только начинает набирать популярность, и Сталь ещё не видит в нем равнозначную фигуру. С её точки зрения Кант, несмотря на попытки примирения крайностей, остается дуалистом. Тогда как новые системы его последователей пытаются слить крайности в единую систему. Она пытается очень кратко изложить системы обоих, и делает его более-менее неплохо, хотя и со своей специфической (мракобесной) точки зрения. И все же Фихте ей не особо нравится, из-за доведение идеализма до гротеска. Шеллинг ей нравится больше, хотя она и выражает опасения из-за родства его системы Спинозе, что допускает риск материалистической трактовки его учения.

Ни один философ до Фихте не доводил систему идеализма до такой научной строгости; он возводит весь универсум к деятельности души.

[…] Материализм поглощает душу, принижая её; идеализм Фихте, возвеличивая её, отделяет её от природы. В обеих крайностях чувство, которое есть истинная красота бытия, не имеет того положения, которого оно заслуживает. Шеллинг гораздо лучше Фихте разбирается в природе и изящных искусствах, а его живое воображение не может удовлетвориться абстрактными идеями; но, подобно Фихте, его цель — свести бытие к единому началу.

[…] Система Шеллинга более спокойна и очаровывает воображение, тем не менее она неизбежно вписывается в систему Спинозы; но вместо того, чтобы сводить душу к материи, как это практикуется в наши дни, Шеллинг пытается возвысить материю до души; и хотя его теория всецело опирается на физическую природу, она, тем не менее, весьма идеалистична по содержанию.

Последним из значимых философов она называет Фридриха Шлегеля, поистине самого жесткого ретрограда из всех, и само собой он ей нравится уже без всяких «но». Шлегель начал изучать философию Востока, особенно Индии, и для Ж. де Сталь это прямо таки откровение. Теперь ее жонглирование понятиями и её расовая теория Европы выходит на новый уровень. Материалисты-греки с их Эпикуром окружены благородством и добродетелью сразу с двух сторон:

Жители Востока всегда были идеалистами, и Азия ничуть не похожа на юг Европы. Чрезмерная жара на востоке располагает к созерцанию, как и чрезмерный холод на севере. Религиозные системы Индии очень меланхоличны и духовны, в то время как народы Южной Европы всегда имели склонность к довольно материалистическому язычеству.

[…] Философию индийцев могут хорошо понять только немецкие идеалисты; свидетельства общественного мнения помогают им понять её.

Дальше нам отдельной главой рассказывают, что соприкосновение с немецкими философами делают любого дебила сразу гением, что один день в компании Фихте и любого другого немца дают тебе больше мудрости, чем десятки лет чтения старых идей, что каждый немецкий философ это универсальный человек, который совмещает 100500 профессий и поэтому широта их ума просто необъятна и т.д.

Беседы с немецкими философами, подобными тем, кого я назвала, напоминают диалоги Платона; и когда вы задаёте одному из этих людей вопросы на любую тему, он проливает столько света, что, слушая его, вы словно впервые начинаете думать.

Немецкая философия превращает в золото всё, к чему прикасается, и точно также благодаря этой философии мы видим небывалый расцвет литературы. Немцы лучше всех судят как об античности, так и о современной литературе, и т.д. и т.п. В общем — народ сверхчеловеков. Также чудодейственна философия немцев и в применении к науке. Причем тут она упоминает как классический упрек марксистов в сторону западных материалистов за отказ от глобальных обобщений, так и натурфилософию Гумбольдта:

Новая философия уже оказала влияние на физические науки в Германии во многих отношениях; прежде всего, тот же дух всеобщности, который я заметила у литераторов и философов, свойствен и учёным. Гумбольдт, будучи точным наблюдателем, рассказывает о путешествиях, которым он отважно подвергался, как доблестный рыцарь, и его сочинения представляют равный интерес как для физиков, так и для поэтов.

[…] Немцы упрекают французов в том, что они рассматривают в науках лишь отдельные факты и не объединяют их в систему; именно в этом, по сути, и заключается различие между немецкими и французскими учёными.

Она перечислят некоторых немецких ученых, но ее суждения о влиянии философии на науку не имеют никакой ценности, это только очередные абстрактные восхваления. После этого она снова и снова возвращается к тому, что французы создали уродскую мораль, и в этот раз посвящает этой теме отдельный раздел «О нравственности, основанной на личном интересе», где говорит:

Если в душе нет ничего, кроме того, что туда вложили ощущения, то приятное или неприятное должно быть единственным мотивом нашей воли. Гельвеций, Дидро, Сен-Ламбер не отступали от этой линии и объясняли все поступки, включая самопожертвование мучеников, себялюбием.

[…] Ничто так не противоречит всей системе взглядов немцев, как эта система: даже их философы и моралисты, во главе которых следует поставить Канта, Фихте и Якоби, победоносно боролись с ней.

Даже отцы сенсуализма, британцы — и те боролись против французского материализма, включая Юма, казалось бы того ещё скептика. По сути она дает здесь критику утилитаризма, как узколобия, и под конец даже упоминает Джереми Бентама, заключая в конечном итоге фразой в духе Платона: «Польза неизбежно изменяется обстоятельствами, добродетель же никогда не должна меняться».

О морали, религии, самопожертвовании и мистицизме Бёме

Ещё целых три главы мадам де Сталь рассуждает о морали. Вернее о том, как немецкая философия влияет на мораль в различных сферах жизни. Настаивает что мораль священна и неприкосновенна, не должна приноситься в жертву ни под каким предлогом, даже во имя национальных интересов и т.д. И много, очень много места посвящает восхвалениям Канта за то, что тот создал незыблемую и непреклонную теорию морали. То, что Кант предлагал вести себя подобно машине, оказывается, очень круто:

Невозможно устать восхищаться сочинениями Канта, в которых запечатлён высший закон долга; какая истинная теплота, какое живое красноречие в теме, где обычно речь идёт лишь о подавлении! Проникаешься глубоким уважением к аскетизму старого философа, постоянно подчинённого этой невидимой силе добродетели, не имеющего иной власти, кроме совести, иного оружия, кроме раскаяния, иных сокровищ, кроме внутренних удовольствий души.

Правда все последующие попытки немцев создать «научную» мораль не устраивают Сталь, потому что убивают в этом «дух» не меньше, чем омерзительные французы. Выделив между тем по главе для Якоби и для его книги «Вольдемар», она восхваляет этого философа как раз за то, что он предлагал иногда лгать во благо и отклоняться от научной строгости Канта и его последователей. Якоби достаточно нравственного и религиозного чувства. И в вопросе этике Ж. де Сталь все же занимает его сторону. Но куда хуже на ее взгляд Якоби понимал феномен любви. Поэтому через анализ неудачных любовных сцен из книги Якоби, она переходит к своему видению того, как правильно писать на эту тему. Здесь нет ничего интересного, чтобы я захотел выделить, тем более что всю книгу она заканчивает опять (!) возвратом к тому, что французы это народ говно, народ мразь, народ падаль, и если бы не немцы, вся Европа сгорела бы в адском пламени за свои грехи. Поэтому вместе с ней я тоже напомню:

Мы так часто видели в наши дни слабость в сочетании с большой добродетелью, что привыкли верить, что в безнравственности есть энергия. Немецкие философы, и слава им, были первыми в XVIII веке, кто поставил сильный ум на сторону веры, гений на сторону нравственности и характер на сторону долга.

И закончив этот раздел, Жермена переходит к последнему тому своей книги, про религию и энтузиазм. Описание религии не может быть интересным почти по определению, а у таких глупых авторов, как Сталь — тем более. Из интересного тут можно отметить разве что главу про «теософов», т.е. религиозных философов, где она особенно отмечает мистика Якоба Бёме (гегеле-марксисты тоже очень любят ссылаться на него, как на предтечу мудрости Гегеля).

И зачем клеймить безумными тех, кто полагает найти в возвышении великое просветление? Это движение души весьма примечательной природы, и оно, несомненно, было дано ей не только для того, чтобы его подавлять.

Вдруг она посвящает целый раздел тому, чтобы доказать, что если даже у немцев и есть сектантский дух, то это далеко не тоже, что политические партии, и поэтому они не опасны. Салоны во Франции опасны, они готовили революцию, но ровно тоже самое в Германии — чудесное благо. Единственное исключение тут она делает для секты Иллюминатов (тех самых страшных масонов, управляющих миром) в Баварии, которая открыто посягала на политические реформы.

Последние три главы книги посвящены энтузиазму, под которым подразумевается некая внутренняя тяга к достойным поступкам, но также и тяга к Богу (Сталь просит не путать с фанатизмом, но…). Это про совесть, готовность к самопожертвованию и т.д. чего опять-таки, совершенно нет у французских философов. При том что именно энтузиазм дарует настоящее счастье, и именно он дает возможность создавать самые возвышенные и благородные философские системы. Без него нельзя понять музыку, нельзя понять добродетель, нельзя вообще быть человеком. Этим и заканчивается книга «О Германии», и в качестве итога госпожа де Сталь обращается к народу Франции (одумайтесь, мрази!):

«О, Франция! земля славы и любви! — если бы когда-нибудь угас энтузиазм на твоей земле, если бы расчёт распоряжался всем, и одно лишь рассуждение внушало бы даже презрение к опасностям, — чем бы тогда послужили тебе твой прекрасный небосвод, твои столь блестящие умы, твоя столь плодовитая природа? Активный разум, учёная стремительность сделали бы тебя владычицей мира; но ты оставила бы после себя лишь след, подобный потокам песка — грозным, как волны, и бесплодным, как пустыня!».