Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

Поскольку художественная литература XIX века ещё во многом сохраняет традиции классицизма, и часто отсылается к античности, то и упоминаний Эпикура в самых разных книгах того времени на самом деле будет очень много, счет пойдет даже на тысячи. Но это могут быть либо фрагментарные упоминания, либо строго критические, или недопонятые, как характеристики негативных персонажей (обжора, развратник, эпикуреец). Например, нам точно известно, что Эпикура неоднократно упоминает один из крупнейших писателей Британии того времени — Бульвер-Литтон (1803-1873) [см. наш обзор его творчества], но это ни в каком смысле не центральные фигуры его произведенийю Можно было бы даже вспомнить сугубо эпикурейского автора, популяризатора философии Эпикура в США, феминистку и аболиционистки Фрэнсис Райт (1795-1852). Но она не совсем британский автор, и не совсем про литературу. Хотя её книга «Несколько дней в Афинах» (1822) — это вполне сопоставимое произведение с теми, которые мы будем обозревать.

В этой статье мы сосредоточимся на других литераторах. Во-первых, в 1821 году Джон Гибсон Локхарт (1794-1854) написал роман про древний Рим с названием «Валерий», где один из акцентов делался на философии эпикурейцев, а главный герой этой книги, тесно общаясь с местными эпикурейцами, и наблюдая за различыми проявлениями римской культуры, постепенно переходит от язычества к христианству. Таким же образом развиваются события в романах Томаса Мура (1779-1852) — «Эпикуреец» (1827) и Уолтера Пейтера (1839-1894) — «Мариус-эпикуреец» (1885), с той разницей, что их персонажи считали эпикурейцами сами себя, и перешли в христианство непосредственно из (в обоих случаях неверно) понятого Эпикура. Акценты на освобождении от страха смерти, умеренном наслаждении и рациональном осмыслении мира, присущие философии Эпикура, представлены в этих романах, в основном, как сложная и многогранная система, которая, несмотря на искажения, остаётся привлекательной для героев, ищущих смысл жизни в эпоху духовных и культурных перемен, в эпоху конца античного мира и становления новой мировой религии. Но авторы этих книг нередко подчиняют их идеалистическим нарративам, что несколько приуменьшает их практическую ценность.

Если расставить их с точки зрения апологетики христианства, то самым сильным апологетом и наименьшим эпикурейцем будет Т. Мур; он буквально критикует и высмеивает школу Эпикура, и очень грубо приводит героя к разочарованию и обретению веры. Несколько слабее, уже почти с симпатией к философии эпикурейцев писал Локхарт. При чем именно в романе Локхарта эпикурейские позиции показаны ближе всего к подлиннику. Единственное что, здесь главный герой не был эпикурейцем ни секунды своей жизни, и эти позиции он наблюдает только со стороны. Ну и совсем слабой апологетика христианства была у Пейтера (герой хоть и умер как мученик-христианин, но не знал почти ничего про христианство, и технически он даже не принял веру). Если говорить совсем строго, то ни один из авторов не является эпикурейцем, и даже не советует эту философию своим читателям. Она просто неплохо репрезентирована в их книгах, что показывает сохраняющийся интерес к Эпикуру, даже если он оценивается в целом не особенно высоко. Про отношение к эпикуреизму в немецком, идеалистическом романтизме, советуем прочитать в статье про критику Эпикура от Фридриха Шлегеля, она неплохо отражает настроения эпохи.

Все три произведения мы вычитали и представили их пересказы на сайте. Но здесь мы не будем снова их пересказывать, а только покажем эпикурейскую составляющую отдельно. Из внешних источников приведу в пример только три исследовательские статьи. Я их практически не использовал, и отачсти даже с ними не согласен. То, о чем говорится в наших статьях — куда проще, без лишней воды и пафоса, но зато, как мне кажется, ближе к сути дела. Сами статьи, вот:

📖 Эпикуреизм и христианство в исторических романах Дж. Локхарта «Валериус. Римская история» и Т. Мура «Эпикуреец» (Сомова Е. В.)

📖 Роман У. Пейтера «Мариус-эпикуреец» в контексте философских и эстетических исканий (Сомова Е. В.)

📖 Проблематика романа У. Пейтера «Марий Эпикуреец: его чувства и идеи» (Макартецкая Ю. А.)

Дж. Локхарт — «Valerius. A Roman Story» (1821)

Полный пересказ всего содержания книги — здесь.

Если говорить совсем коротко и по существу, то этот роман сосредоточен на теме христианских гонений в эпоху Траяна. Это общая фабула книги. Старые мировоззрения рушатся, новое постепенно набирает обороты, и не в последнюю очередь благодаря пафосному мученичеству ранних христиан. Главный герой, родом из сельской провинции (Британии) навидался разврата и жестокости в Риме, наглядно убедился, что Рим прогнил, и в процессе всех событий, влюбившись в христианскую девушку, начал помогать христианам избегать репрессий — и в конечном итоге сам принял новую веру. Но стоит отметить, что из старых мировоззрений тут в основном фигурирует только стоицизм и эпикуреизм (и в какой-то степени ещё Гераклит и Парменид, но на вторичных планах). Стоицизм тут представлен явно карикатурно, как мишень для высмеивания позерства. Местный стоик только претворяется философом, чтобы примазаться к каким-то богатым покровителям (аналогичные настроения передает в своих книгах сатирик Лукиан, возможно Локхарт заимствовал идею из него). Эпикуреизм же наоборот — показан очень даже комплиментарно, с попыткой отделять «истинное» учение от «гедонистического», то есть, как бы с уважением к оригинальному учению. В романе кратко пересказывается вообще всё: и атомизм, и гедонистическая цель, и калькуляция удовольствий и страданий при выборе, и религиозный скептицизм, и политическое безразличие, и отрицание бессмертной души, и борьба против страха смерти. Показывается, что сами эпикурейцы воспринимают это учение как «освободительное», а их характер скорее веселый, граничащий с трикстерством.

Напрямую эпикуреизм нигде не высмеивается, только есть намеки, что это безрадостное учение, ведь по Эпикуру мы умираем с концами, без всяких встреч с близкими людьми на том свете. Ну и классический упрек, что эпикурейцы слишком уж безразличны к актуальной жизни вокруг, к политике и всякой суете. На улицах убивают христиан, да, ну что ж тут поделать, это конечно плохо, только эпикуреец в романе и пальцем не собирается пошевелить, чтобы этому помешать. Да и если помогать христианам, то они потом все равно будут бороться против эпикурейцев, так зачем тогда это вообще? Такая позиция рисуется скорее как минус. И общая мораль книги всё равно в том, что декаданс это плохо, а поэтому эпикуреизм, скорее, выступает как негативный симптом разложившегося общества, и т.д. и т.п. Уверуйте, братья. Главный герой все время скептичен к философии греков, и он даже не переходит из философии в христианство, а становится христианином на фоне лицезрения философских школ. При этом надо понимать, что философская тематика занимает от силы 5% текста книги, в остальном же это про гонения на христиан, скармливания львам на аренах и т.д. Такое отношение к Риму в общем-то хорошо совпадает с биографией Локхарта, который по жизни был скорее консерватором, писал в газетах тори и даже переводил на английский работы Шлегеля. Хотя есть упоминания, что он неплохо относился даже к Дидро или Перси Шелли. Так что Локхарт не так однозначен в своем консерватизме, здесь он скорее напоминает Эдмунда Бёрка.

Т. Мур — «The Epicurean» (1827)

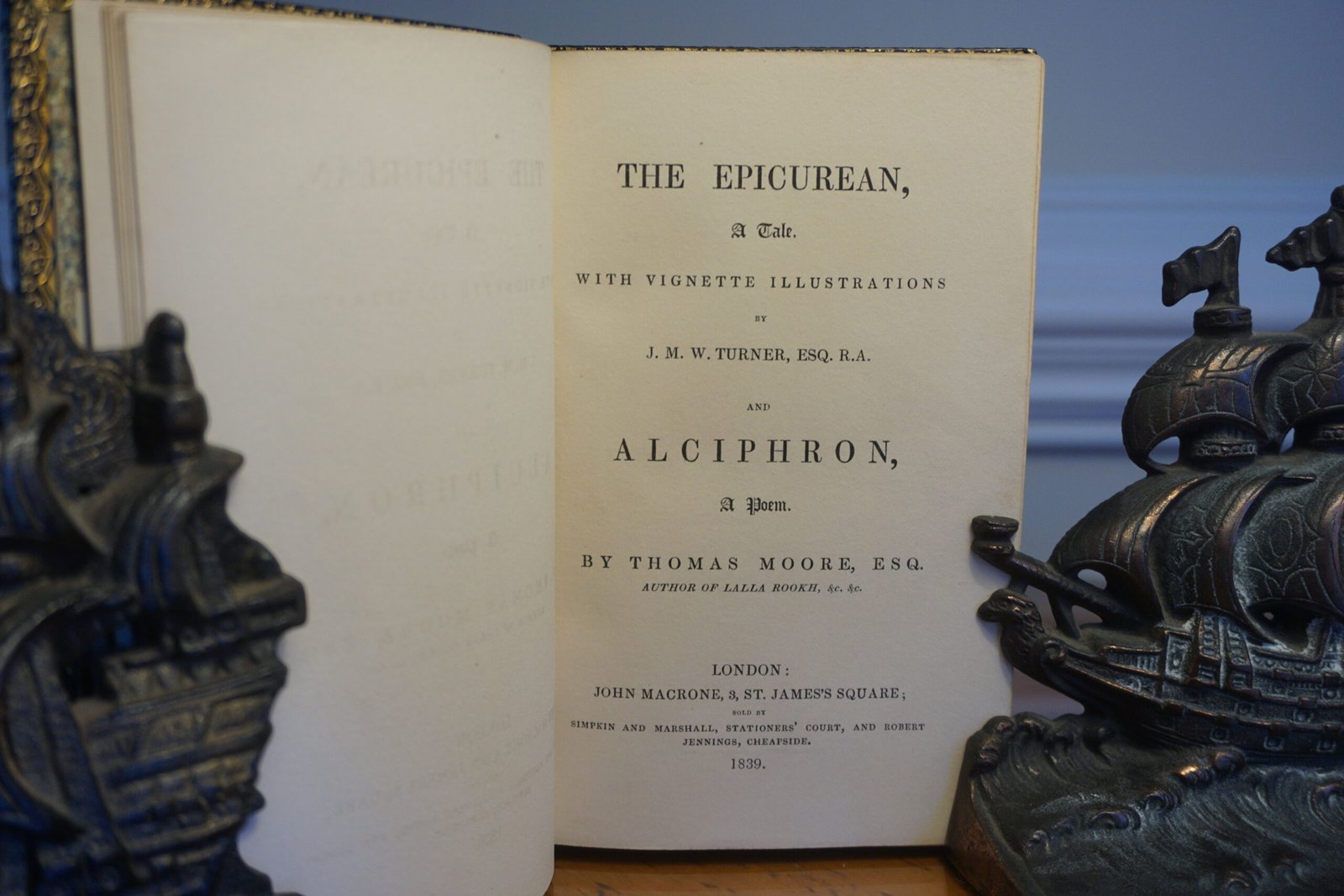

Английский романтик Томас Мур вроде бы даже не связан со Шлегелем, как Локхарт, и непосредственно дружил с более революционно настроенным, почти левым романтиком Байроном. В отличии от Локхарта он называет свое произведение буквально «The Epicurean», и для некоторых её изданий гравюры делал даже знаменитый художник Уильям Тёрнер. Казалось бы, тут просто обязательно должны быть похвалы эпикурейской школе и её мягкая апологетика. Но увы, всё совсем не так, и даже наоборот. В этой книге рассказывается история Алкифрона, известного софиста поздней античности, который то ли подражал Лукиану, то ли вообще был его другом и современником. Точно датировать его жизнь никто не может. В романе Мура он живет в начале 3-го века и показан, как лидер эпикурейцев в Афинах, который отправляется в Египет, чтобы найти секрет бессмертия. Даже Г. Ф. Лавкрафт писал, что Томасу Муру в своем романе «удается создать настоящую атмосферу сверхъестественного ужаса, когда речь заходит о подземных лабиринтах под святилищами Мемфиса». Но полный пересказ этой книги мы дали в отдельной статье об этом — здесь. А сейчас сосредоточимся только на том, как в ней подается учение эпикурейской школы.

Если совсем сократить фабулу и сюжет книги до одного небольшого абзаца, то повествование начинается с избрания Алкифрона на пост лидера школы Эпикура. Он внезапно пугается смерти, и у него случается вспышка озарения, указывающая ему, что в Египте его ждет «вечная жизнь». Он приезжает в Египет, переживает различные приключения, включая посвящение в тайны государственной религии со всяким мрачным мистицизмом в духе готичных романов, преследуя прекрасную жрицу, в которую влююился с первого взгляда. Как оказалось, её зовут Алета, и она, криптохристианка, сбегает от тайных обрядов вместе с Алкифроном. Теперь они вместе путешествуют вдоль Нила в Верхний Египет, направляясь в христианский монастырь, которым управляет последователь Оригена. Алкифрон терпит посвящение в христианскую религию в надежде остаться с Алетой и стать её мужем. Но императорский указ вскоре предписывает преследование всех христиан, которые не отрекаются от своей веры, и соратники Алкифрона, включая Алету, были схвачены и убиты, а сам он оказался прощен, ибо в нем узнали главу эпикурейской школы и подозрения в христианстве отпали. Он после этого в афинскую школу уже не вернулся, и до старости и смерти (тоже насильственной) скитался отшельником по пустыне.

В романе Мура эпикуреизм изначально представлен в искажённой форме, как стремление к чувственным наслаждениям, что якобы отражает упадок школы Эпикура. Но никаких положительных характеристик эпикуреской школы он не дает. Принципы атомизма герой вообще не применяет, кроме случая, когда фантазирует о бессмертии и допускает, что атомы бессмертных звезд могут заместить атомы его тела, и тогда бессмертие может быть возможно даже без всякой магии, при помощи атомов. В остальном и автор, и его герой, воспринимает эпикурейскую философию как погоню за наслаждениями. Строго говоря, эта книга высмеивает Эпикура, показывая что его философия не может никого убедить и уж тем более утешить перед страхом смерти. Как памятник романтизму и готичным романам — очень неплохая книга. Но как какой-то пример популяризации эпикуреизма это скорее пример обратный, после прочтения которого можно убедиться скорее в том, что эпикурейцы это какие-то мудаки.

У. Пейтер — «Marius the Epicurean» (1885)

Полный пересказ всего содержания книги — здесь.

Наиболее утончённое и эстетизированное изображение эпикуреизма представляет роман Пейтера, где эта философия представлена, как учение, основанное на интенсивном восприятии красоты. Марий, главный герой, проходит путь от примитивного язычества к эпикуреизму, и через интерес к стоицизму к частичному принятию христианства. Пейтер подчёркивает, что эпикуреизм Мария — это не вульгарный гедонизм, а аскетичная практика, направленная на достижение безмятежности через созерцание, чтение, поэзию и интеллектуальные занятия. Но эпикурейская идея свободы от страха смерти сталкивается с размышлениями о конечности жизни, особенно после смерти друга Мария, эпикурейца Флавиана, что побуждает героя искать более глубокие истины. Пейтер, будучи под влиянием гегельянской философии и эстетизма, представляет эпикуреизм как лишь одну из ступеней духовного развития, уступающую христианству с его идеалистическим обещанием спасения. Это подчинение рациональной философии идеалистическому нарративу кажется искусственным, особенно учитывая, что Марий умирает, не завершив своего обращения в христианство, что оставляет эпикуреизм в романе открытым для интерпретации как самодостаточная система. И можно даже сказать, что всё его мышление и восприятие остаётся эпикурейским до самого конца, если говорить про общий подход, сохранение скепсиса и т.д. Но оно также было и религиозным с самого первого момента, ещё до того, как герой познакомился с философией. Это сложная, но и самая интересная иллюстрация того, как от эпикурейской философии можно перейти к христианству.

Подводя итог: Уолтер Пейтер через образ Мария формулирует эпикурейскую философию жизни как искусство. Жизнь должна быть прожита как произведение искусства – полно, ярко, в осознании каждого момента, но вместе с тем целомудренно и сострадательно. Аισθησις (ощущение) для него – отправная точка, но цель – почти религиозное переживание красоты. Этот эстетический эпикуреизм у Пейтера приобретает явно этическое измерение. Марий – свидетель того, как культура ощущений и культивирования красоты может воспитать не эгоиста, а личность способную на высшую добродетель. Пейтер показывает альтернативу двум крайностям: с одной стороны, грубому гедонизму и духовной пустоте, с другой – ригоризму стоической или христианской ортодоксии, требующей отречения от земного. Альтернатива Пейтера – это гармония: наслаждение, consecrated (освящённое) страстью и серьёзностью. Его эпикуреизм действительно встречается посередине с киническо-стоической святостью: оба сходятся на идее умеренности, чистоты сердца и внимания к настоящему. Недаром в финале Марий, оставаясь эпикурейцем («он по-прежнему, от часа смерти к часу смерти, считал жизнь самоцелью, подобной музыке»), одновременно ведёт себя как христианин, любящий ближнего более себя. «Марий Эпикуреец» можно читать как тонкую апологию эстетической и религиозной жизни, слитых воедино. Как отметил исследователь Джуд Райт, Пейтер в этом романе создал своеобразную «религиозную герменевтику эстетического опыта», где субъективное эстетическое восприятие становится путём понимания реальности. Ранняя вера Мария в домашних пенатов постепенно трансформируется в личную «религию видения»: в веру в ценность красоты, любви и мгновения, которая, не будучи христианством в догматическом смысле, оказалась созвучна самому духу христианства. Именно поэтому душа Мария кажется «anima naturaliter Christiana», хотя его разум остаётся naturaliter Epicurea.

Во всех трёх романах эпикуреизм изначально привлекает героев своей рациональностью, акцентом на наслаждение моментом и освобождением от метафизических страхов. Локхарт наиболее точно передаёт подлинную суть учения Эпикура, делая акцент на его этической строгости и интеллектуальной глубине. Мур, напротив, начинает с искажённого образа эпикуреизма, но через духовный поиск героя подчёркивает его потенциал для осмысления жизни. Пейтер представляет эпикуреизм как эстетическую философию, но подчиняет её более широкому идеалистическому контексту. С точки зрения сторонника Эпикура, все три автора, несмотря на их уважение к эпикуреизму, склоняются к идеалистическим выводам, представляя христианство как высшую ступень духовного развития, и поэтому они не могут быть оценены действительно высоко.

Итог для сторонника Эпикура:

-

Локхарт — союзник. Его эпикуреизм ясен, героичен, философски честен.

-

Мур — противник. Под маской уважения он сдает Эпикура в руки мистицизма.

-

Пейтер — утончённый последователь. Он делает Эпикура не только философом, но и эстетическим эталоном.