Автор: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском и английском языках

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

В этом разделе мы попытаемся дать краткую вводную для понимания общего контекста эпохи Возрождения, особенно для лучшего раскрытия того, что будет происходит начиная с середины XV века и далее. Для этого мы рассмотрим основные культурные явления, происходившие между 1250 и 1420 гг. Но конкретно в этом очерке ограничимся только Италией (остальные страны рассмотрены здесь, а предыдущие два столетия в статье-компиляции про XI век и про XII-XIII века). Мы считаем, что поистине новая Европейская культура возникает примерно в то же время, когда происходит коммунальная революция X-XIII вв. Это было масштабное движение горожан против феодальных сеньоров, направленное на достижение самоуправления и независимости. В сущности, оно представляло собой продолжение древней оппозиции между городом и деревней и в известном смысле носило характер буржуазной революции, порождавшей первые культурные феномены буржуазного типа. На раннем этапе требования горожан ограничивались снижением феодальных повинностей и поборов. Однако со временем они приобрели и политическую окраску: стремление к обретению городского самоуправления и прав. Следует подчеркнуть, что коммуны не были исключительно городским явлением: в известной мере их можно сопоставить с современными профсоюзами, где люди объединялись для защиты своих прав и своей жизни от сильных, т.е. аристократов и просто бандитов с большой дороги. Существовали также и чисто-сельские коммуны. Но поскольку города обладали важным преимуществом — укрепленными стенами, то их сложнее было подавлять, и поэтому же в них было куда проще создать коммуну и не потерять её вскоре после создания. И все таки сельским коммунам в значительной степени обязана демократия в Швейцарии.

Чем выше была степень урбанизации региона, тем большее число городов и коммун там возникало, что облегчало объединённые выступления против феодальной аристократии. Самым урбанизированным регионом того времени была Северная Италия, сохранившая значительное число городов ещё со времён Римской империи. Именно поэтому коммунальная революция наиболее ярко проявилась в центральных и североитальянских землях, где коммуны стали городами-государствами (Венеция, Генуя, Сиена, Флоренция, Лукка, Равенна, Болонья и др.), основанными на частичной демократии, и в самой большой степени напоминали древнегреческие демократические полисы. В то же время города Южной Франции добились относительной автономности даже без кровопролития (IX-XII вв.). Напротив, города Северной Франции (Амьен, Лан, Бове, Суассон и др.), а также Фландрии (Гент, Брюгге, Лилль) стали самоуправляющимися в результате упорной, в основном вооруженной борьбы. Горожане выбирали из своей среды совет, его главу — мэра и других должностных лиц, имели собственный суд, военное ополчение, финансы, самостоятельно устанавливали городские налоги. Эти города освобождались от ренты и сеньориальных повинностей. Взамен они уплачивали сеньору определённую небольшую денежную ренту, в случае войны выставляли небольшой военный отряд. Нередко такой город являлся городом-сеньором по отношению к крестьянам окрестных территорий (ср. античный полис). В Германии в XII-XIII вв. появились так называемые имперские города: формально они подчинялись напрямую императору Священной Римской империи, но де-факто были независимыми городскими республиками (Любек, Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне и др.). Уже тогда города Италии, Франции и Германии были тесно связаны друг с другой торговлей, а известные интеллектуалы из одной страны вполне могли получать образование в городах другой страны, и значительную часть своей жизни преподавать в иностранных университетах. В государствах с относительно сильной центральной властью, расположенные на королевской земле города не могли добиться полного самоуправления. Под властью сеньоров оставались и большинство мелких городов, — особенно принадлежавшие духовным сеньорам. Важнейший результат борьбы городов с сеньорами — освобождение большинства их жителей от личной сеньориальной зависимости. Было установлено также правило, согласно которому бежавший в город сеньориально зависимый крестьянин, прожив там «год и один день», становился свободным. Средневековая пословица, гласящая «городской воздух делает свободным», тогда понималась буквально.

Со временем большинство свобод, завоеванных в период коммунальной революции будет потеряно, по мере укрепления централизированных монархий. На правах автономии они включались в состав монархий и теряли значительную часть своих возможностей, особенно что касается внешней политики. Дольше всех продержались города в Италии, но и они со временем потеряли свои республиканские законы, и даже если не теряли своей политической независимости, то сами превращались в централизированные монархии. Но до тех пор, целый всплеск культурных достижений в Европе XII-XIII века объясняется именно этим бурным ростом городов Европы. Где же ещё могла концентрироваться культура, как не в богатых и густонаселенных местах?

Экономические предпосылки Ренессанса

Раз уж мы основательно садимся за ренессансную тематику и основной фокус держим на Италии, то как материалисты, мы просто не можем не поинтересоваться экономической историей региона. На самом деле даже сам феномен коммунальных революций должен был иметь, очевидно, в качестве своей предпосылки, рост численности городов и рост их размеров. Т.е. экономические причины. Очевидно, что после упадка достижений Рима, рано или поздно экономика Европа должна была восстановиться до того же уровня. И соответственно должен был вернуться запрос людей на более-менее похожий уровень культуры. Эта тема очень обширна и может запросто разрастись в полноценную книгу, поэтому здесь мы пройдемся только по самым крупным и достаточно известным «мемам». Например, несмотря на общий упадок культуры в средневековье, некоторые ноу-хау Рима, которые возникли уже на закате его существования и не успели получить широкого распространения в Империи, уже после её падения получили горизонтальное распространение в варварских монархиях. Среди таких достижений самое значимое это водяные мельницы. Они применялись в Риме порой в масштабах, поражающих воображение (см. мельница Барбегал, как самый известный пример), но несмотря на это, среднестатистический земледелец античности доступа к этой технологии не имел. Это были именно что передовые технологии, а потому ещё дорогие и малодоступные. Средневековье распространило их повсеместно и даже породило значительные модификации, такие как ветряные мельницы, уже не так сильно привязанные к речной географии. Помимо банального уменьшения времени на размол зерна, мельницы использовались для автоматизации производства. С их помощью можно было создать (и создавали, при чем некоторые даже в античности) автоматическую лесопилку, автоматический молот для кузнечного дела, в десятки раз мощнее любого, который мог бы поднять самый сильный атлет и т.д. В средние века постепенно улучшился уровень обработки металлов, начали массово применяться такие вещи, как стальной плуг, что сильно улучшало возможности по обработке земли, и позволяло расчищать ранее непригодные для жизни территории, что даже без повышения урожайности на гектар, все равно увеличивало лимит населения Европы (а значит даже при меньшем % урбанизации количество горожан могло сравниться с эпохой Рима). Конечно же, важным достижением эпохи стало массовое внедрение трехпольной системы севооборота, что повысило и саму урожайность с гектара. В античности некие подобия этого метода можно найти в передовых сочинениях по агрикультуре, но они не были широко распространены даже в своих ранних версиях. И выходит, что среднестатистический крестьянин средневековья постепенно обретал технологическую оснащенность превышающую на порядок возможности их античных предшественников, при этом даже не обладая базовой грамотностью. Превзойдя Рим по численности населения (а значит и по его плотности на км2), Европа уже могла претендовать на то, чтобы превзойти Рим и во многих других отношениях.

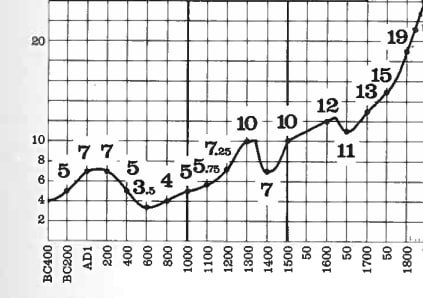

То, что я сейчас напишу, известно уже в общем-то давно, и часто упоминалось в нашей группе (Echafaud). Есть один нехитрый способ оценить базовое развитие региона, хотя бы на уровне развития его сельского хозяйства. Это банальное число населения, которое живет на определенной территории. Чем больше урожайность — тем больше людей оказывается возможно прокормить (конечно, импорт расширяет эти возможности, но и это всё равно показывает, что есть сильная экономика, позволяющая этот импорт оплатить). Значит если в условной Англии население в 1500г. больше в 2 раза, чем в 1000г., то стоит подозревать, что при условии одинаковой площади полей, в первом случае производится в 2 раза больше хлеба на один участок. А раз так, то значит и уровень технического развития фермера должен по какой-то причине быть уже значительно выше. Так вот, даже с такой базовой точки зрения, интересно сравнить разные периоды в Италии. Есть много разных исторических демографов, и у всех конечно же разные подходы и разные оценки. Тем не менее все они сходятся в одном — количество населения в Италии практически все время более-менее стабильно находится на одном и том же уровне, и даже просадка времен средневековья далеко не так ужасна, как в других регионах Европы. Какой-то заметный рост, который вывел бы Италию на уровень выше этого среднего, а также заметно выше Римской эпохи начинается только к середине XVII века. Хотя в некоторых случаях считают, что римские показатели превзошли ещё в XIII веке и более-менее в таких же размерах Италия существовала аж до начала XVIII-го века. В общем, давайте откроем нескольких классиков демографии. McEvedy and Jones’s (1), Мэддисона (2), Урланиса/Белоха (3).

1 г. — 7|8|7 млн.

1000 г. — 5|5|7 млн.

1200 г. — 7,2|-|8 млн.

1300 г. — 10|-|10 млн.

1350 г. — 8,2|-|8 млн.

1550 г. — 11|11|11,5 млн.

1600 г. — 12|13,1|12 млн.

1700 г. — 13|13,3|13 млн.

1750 г. — 15|15|15 млн.

1800 г. — 19|20|18 млн.

Также, судя по словам Мэддисона, урбанизация в Италии периода античности достигала около 14%. Согласно его же данным, в 1500г. она была совсем немного выше, только 14.9%; в 1600г. — 16.8%; в 1700г. — 14.7%; в 1800г. — 18.3%. И то, в своей более поздней работе Мэддисон срезал показатели для Нового времени почти везде на 2%. Т.е. все эти эпохи дают одинаковую или близкую к одинаковой производительность труда и эффективность сельхоза, если оценивать его эффективность с точки зрения возможности содержания неаграрных классов (хотя к 1800 году Италия уже смогла прокормить в 2-2.5 раз больше людей, чем в античное время, но во времена Ренессанса дела здесь обстоят не особо лучше). По тому же Мэддисону, как бы сомнительно ни было пытаться считать ВВП древних эпох в долларах 1990 года, у него выходит, что Италия с 1500 по 1800 гг. почти не изменяла подушевой ВВП. На фоне древнего Рима этот показатель в два раза выше, но выходит, что ситуация в Италии 1770 г. вполне может быть сравнима с уровнем жизни в 1480 г. На примерах из работы Голдсмита делается вывод, что римские богачи могли получать доход примерно в 6% годовых со своих вложений, тогда как в Италии XV века банковский процент составлял около 5%, что снова таки говорит о схожести экономического уровня развития. При этом в средние века и в большую часть периода древности банковская ставка составляла чаще всего от 10 до 25%. Низкая ставка обычно показывает, что экономический уровень развития уже достаточно высок, риски сильно снижено, а капиталы так велики, что уже не могут давать быстрых и крупных прибылей.

Уже к концу XI в. в стране сложилась густая сеть городских поселений. В XI-XII вв. немалая их часть добилась независимости, сломив сопротивление духовных и светских феодалов и утвердив коммуну. Необычная для большинства стран Европы степень урбанизации способствовала энергичному росту экономики Италии, развернувшемуся с конца XII в. В XIII-XIV вв. в связи с увеличением спроса на итальянские товары на внешних рынках активизируется ремесленное производство. Широкие масштабы международной торговли итальянских городов-государств, развитие кредита и банковского дела, наконец, значительное по тем временам проникновение денежных отношений в деревню — все это способствовало интенсификации производства, ведущими отраслями которого стали сукноделие, шелкоткачество, кораблестроение. О высоком их развитии в XIV-XV вв. свидетельствует не только постоянное возрастание объема продукции, но и уровень технологии производства, а также организация производственного процесса. Примером может служить флорентийское сукноделие. Процесс изготовления сукна складывался из 28 операций, каждая из которых выполнялась профессионально специализировавшимся в ней лицами. Организующим центром этого дробного процесса была мастерская шерстяника — здесь велась первоначальная обработка сырья, отсюда контролировались происхождение полуфабриката по разным этапам производства, а затем и сбыт готовой продукции. На начальной, подготовительной стадии работ, не требующей высокой квалификации (промывка, очистка и расчесывание шерсти), использовался труд наемных рабочих — чомпи. Последующие основные этапы изготовления сукон осуществлялись мастерами-ремесленниками: ткачами, красильщиками, сукновалами, ворсовщиками, аппретурщиками и т.д. Как шерстяники, так и ремесленники узкой специализации (хотя и на разных правах) входили в цех Лана, который давал разрешение на открытие мастерских, предоставлял кредиты, строго регламентировал технологию производства. Непосредственными организаторами сукнодельческого производства выступали обычно компании шерстяников (среди пайщиков этих компаний были также крупные купцы-предприниматели). Они закупали сырье, оплачивали труд наемных рабочих и ремесленных мастеров, сбывали готовую продукцию. Так в рамках цеха (в этом специфика начальной стадии капиталистического развития в Италии) складывались элементы раннекапиталистической мануфактуры.

Это очень беглое сравнение, но у нас и нет цели проводить детальный экономический анализ. Возможно чуть позже мы ещё попытаемся высчитать покупательную способность известных зарплат в Италии разных эпох относительно нескольких базовых продуктов питания (спойлер, почти наверняка это будут схожие количества пищи за среднюю зарплату рабочего, до индустриальной революции это работает почти на всех регионах как часы), но вряд ли в скором времени эта тема будет ещё затрагиваться. Всё это значит, что т.н. модернизация, при которой сравниваются по крайней мере античный Рим, Италия Ренессанса и времен ВФР — это не совсем модернизация. Люди живут примерно в одинаковых условиях, с одним и тем же уровнем материального развития. Отличаются скорее юридические формы организации производства и политической жизни, но не «базис». И это значит, что если Италия XIII века уже обошла по населению Италию I-го века, то не стоит недооценивать её культурный потенциал и удивляться её развитию. К этому времени главные негативные эффекты в экономической сфере, которые принес крах Рима, уже были преодолены. Но также всё это значит, что когда мы будем встречать типичнейших буржуа в стиле британского джентльмена XIX века, но уже в ренессансной Италии, то этому не стоит удивляться. Эти люди живут в схожих реалиях. Конкретные примеры этого мы ещё будем приводить в ходе чтений.

Достигнув уровня античности в экономике, довольно быстро возникли и политические вопросы уровня античности, и аналогичные, весьма традиционные классовые различия в итальянских городах. Весьма типичные для большинства других стран почти всех эпох человечества. В итальянских городах есть нобили (аристократия), пополаны (буржуазия), плебс (люмпены, пролетарии и безработные). В свою очередь пополаны делились на «жирных людей» и «тощих людей» (буквально так и назывались в самой же Италии), аналогично крупной и мелкой буржуазии. Крупная буржуазия часто вступала в связь с нобилями, скупала земли, добивались дворянских титулов, и часто их тоже называли нобилями, а ближе к XVIII веку торговые роды становились нобилями-аристократами буквально, и опирались уже на земельную собственность, правда тогда уже и государственное устройство итальянских государств вернулось к монархии. Но в ранний период, когда только установились коммуны, политический строй большинства городов был республиканским, местами даже около-демократическим. Примерно аналогичный древним Афинам. Т.е. это была цензовая демократия пополанов. Из-за этого она часто смешивается с олигархией и со временем действительно становилась все более олигархичной, вплоть до возвращения к монархии в некоторых городах-государствах. Как и во Франции или даже в античной Италии, богатая буржуазия, связанная с нобилитетом, часто называлась «новыми людьми» (ср. с сословием всадников в древнем Риме). Всё это очевиднейшим образом воспроизводит логику борьбы олигархов и демократов в античности или восхождения буржуазии времен ВФР. Это не трудно заметить даже читая про опасения местных богачей:

Оценивая выборы 1484 г. в синьорию Флоренции, один из современников подчеркивал как вызывающий возмущение и опасение факт, что люди низкого происхождения, нажив капиталы в производстве, быстро восходят по политической лестнице, оттесняя «старые дома». Заметим, что к «старым» он относит те купеческие фамилии, которые сами когда-то были «новыми».

(с) Л. М. Брагина — Итальянский гуманизм. Этические учения XIV-XV веков (1977).

В общем, в 1250-1400гг. около-демократические порядки еще доминировали, но в 1400-1600гг. они шаг за шагом сворачиваются. Типичным примером можно считать род Медичи во Флоренции.

Первые зародыши нового мировоззрения. Гвельфы и Гибеллины.

Разные люди называют разные даты на счет т.н. «прото-ренессанса». Мы же склонны считать явным проявлением новой культуры придворную атмосферу, сложившуюся вокруг личности императора Священной Римской Империи, выходца из Италии и борца против папской власти — Фридриха II Гогенштауфена (1194-1250). Он важен для итальянской культуры сразу в нескольких отношениях. Во-первых, он был меценатом, покровителем искусств, ранним образцом просвещенных монархов, который считается даже основателем первых форм литературного итальянского языка. Возникновение поэзии на итальянском языке (а не на латинском) произошло в Сицилийском королевстве. Но его влияние на итальянский язык было скорее косвенным, чем прямым. Под влиянием поэзии провансальских трубадуров в тридцатых и сороковых годах при дворе Фридриха появились поэты так называемой «сицилийской школы». Сам Фридрих, его сыновья и ближайшие советники тоже писали стихи. Один из современников, знакомых с ним лично, говорил, что Фридрих был «приятным, ласковым, деятельным; умел читать, писать и петь, а также сочинял кантилены и песни». Кроме песен он писал и полноценные произведения, самое известное из которых было посвящено искусству соколиной охоты. В трактате «О народном красноречии» Данте писал: «Те, чьи сердца были благородны, исполненные поэтического дара стремились приблизиться к величию этих владык, и всё, что в их времена смогли с немалыми усилиями завершить лучшие умы Италии, прежде всего проявлялось при дворе столь великих государей; и так как королевский престол находился в Сицилии, случилось, что всё, что наши предшественники написали на народном языке, звалось сицилианским». Поэты сицилийской школы создавали новые формы, которые перешли к последующим поколениям итальянских и затем европейских поэтов, например — сонет в двух ритмических вариантах.

По словам историка архитектуры Генриха фон Геймюллера, было «три идеальных источника искусства Ренессанса: его колыбель при дворе императора Фридриха II в Южной Италии, творчество Николо Пизано, „Ренессанс в готическом одеянии“ до Брунеллески». Он считал Фридриха II подлинным отцом искусства, который сделал итальянский национальным языком и при дворе которого возникла итальянская литература. Первым памятником архитектуры итальянского Ренессанса историк называет Кастель-дель-Монте в Апулии, в строительстве которого принимал участие и Николо Пизано. Фридрих II стремился подражать римским императорам (чем не возрожденческая черта?). Он собирал античные статуи, и художники при его дворе пытались подражать античным. Были созданы скульптурные портреты Фридриха и его соратников. Такое направление в искусстве называют «антикизирующее». В этой же манере были построены ворота императорского замка в Капуе. В 1224 году Гогенштауфен создал Университет в Неаполе (который до сих пор носит имя императора)., ставший вскоре активным центром науки в Европе, привлекавшем ученых из арабского мира.

И до правления Фридриха был период, когда учёные и переводчики принадлежали к ближайшему окружению сицилийских королей. Благодаря им покупались, переводились и собирались в Палермо ценные рукописи. Архидьякон Катании Аристипп привёз из Константинополя в подарок императору «Альмагест» Птолемея, который был сразу переведён на латынь. Однако пока Фридрих был ребёнком, а власть переходила из рук в руки, двор опустел. Летописец, известный как Николас из Джамсиллы, писал, что к началу самостоятельного правления Фридриха в Сицилийском королевстве было мало или вообще не было учёных людей, и одной из его главных задач было привлечь их из разных уголков земли. Однако имперские реестры были почти полностью утеряны, за исключением записей, относящихся к 1239-1240 годам, а разрозненные документы царствования мало говорят об учёных при дворе Фридриха. По мнению историка Хаскинса, «кажется вполне вероятным, что они были главным образом чиновниками курии» … «Двое из придворных Фридриха, похоже, получили официальное название „философ“, и в эпоху, когда философия и наука были неотделимы, эти двое были, естественно, главными советниками императора в научных вопросах». Фридрих и его философы вели переписку с учёными Италии, Испании, Африки. Выдающийся математик Леонардо Фибоначчи из Пизы был хорошо известен Фридриху и философам его двора. Фридриху в значительной мере посвящены сохранившиеся работы Леонардо. Майкл Скот в 1228 году получил от Леонардо пересмотренный текст его «Книги абака», впервые написанной в 1202 году. Мастер Иоанн Палермский сопровождал Леонардо к императору и предлагал вопросы, касающиеся квадратичных и кубических уравнений, ответы на которые приведены в трудах Леонардо «Цветок» и «Книга квадратов», последний труд посвящён императору, как и «Трактат о гигиене крестоносцев», написанный Адамом Кремонским в 1227 году.

Самым известным из учёных Фридриха был шотландец Майкл Скот (маг, астролог, физиогномист и т.д.). Другим был Мастер Теодор, греческого или, возможно, еврейского происхождения. Осенью 1238 года во время осады Брешии он участвовал в публичных дебатах на философские темы с Роландом Кремонским. Фибоначчи называл его «высшим философом императорского двора». Ещё два придворных философа Фридриха, Иоанн Палермский и Мастер Доминик, упомянуты Фибоначчи в 1225 году, но их труды не сохранились, и о них самих ничего не известно. Известно об одном сицилийском мусульманине, который преподавал Фридриху логику во время крестового похода, но его имя не сохранилось. Фридрих пригласил в Неаполь переводчика с арабского языка Анатолио Якова бен-Абба Мари бен-Самсона, еврея из южной Франции и родственника известного переводчика произведений Маймонида, Самуила ибн-Тиббона. Анатолио переводил комментарии Ибн-Рушда к «Логике» Аристотеля. Также им были переведены: «Алмагест Птолемея» (с арабского языка); «Краткий очерк по астрономии»; «Основы астрономии» Аль-Фергани; «Трактат о силлогизмах» Аль-Фараби. Анатолио в посвящении трактата писал, что он благодарит Бога за то, что Он «вложил в сердце нашего господина, императора Фридриха, любовь к науке и её служителям и внушил ему расположение к нему, Якову, так что он помогает ему и его семье во всех нуждах». Пьетро делла Винья, более известный как поэт, юрист и гений эпистолярного жанра, упоминал в письмах интересовавшие его научные вопросы: о форме земного шара, о квадратуре круга, о преобразовании треугольников в четырёхугольники. Ещё один философ, имя которого связано с Фридрихом, — уроженец Мурсии вестготского происхождения, Ибн-Сабин. Во время пребывания Ибн-Сабина в Сеуте калиф Абдул-Вахид, состоявший в переписке с Фридрихом, получил от императора список интересовавших его вопросов: «о существовании вечного мира; о посылках (силлогизмах) и сущности богословия; о Категориях; о природе и бессмертии души». В связи с последним вопросом Фридрих прислал собственные размышления о различиях во взглядах Аристотеля и комментировавшего его Александра Афродисийского. Абдул-Вахид поручил Ибн-Сабину ответить на вопросы императора. Написанный Ибн-Сабином трактат носит название «Ответы на сицилийские вопросы» и прославил его на Западе.

Палаццо Норманни, Палермо

Джакомо Конти, 1860

Из-за такой активной деятельности в сфере просвещения, имея императора Фридриха обросло легендами анекдотического характера, в основном о том, как он проводил эмпирические опыты. Он якобы пытался при помощи пыток доказать, что душа погибает вместе с телом. Проводил эксперименты с тем, чтобы узнать, помогает ли активный образ жизни лучшему перевариванию пищи, заставляя людей есть равные порции, по разному проводить день, и наглядно демонстрируя результаты, т.е. свое дерьмо. Он якобы пытался поймать своего астронома на лжи, заставив его измерить расстояние до какой-то планеты, а потом незаметно перестроив пол обсерватории, чтобы спросить потом снова, и если бы тот сказал, что расстояние такое же, то был бы уличен во лжи (по легенде астроном ответил что расстояние увеличилось, и был спасен). Ему же приписывают эксперимент, описанный раньше Геродотом в отношении фараона Псамметиха. Мол император велел нянькам купать и кормить детей, но запретил говорить при них или с ними, чтобы дети не слышали речи. Он надеялся узнать, будут ли они говорить на еврейском, греческом, латинском, арабском языке или, возможно, на языке родителей, у которых они родились, но оказалось что все они просто умерли. Так или иначе, эти байки должны были подчеркнуть, что император — материалист, безбожник, антихрист. Здесь мы переходим ко второй важной черте Фридриха Гогенштауфена, как предвестника новой эпохи. Он несколько раз обещал Папе Римскому отправиться в крестовый поход, но постоянно откладывал это дело, из-за чего в какой-то момент был отлучен от церкви и объявлен антихристом. Кроме этих отказов, конечно, масла в огонь подливала политика императора, нацеленная на:

- Объединение Италии, включая и римские земли, и подчинение её Священной Римской Империи (т.е. предполагалось ликвидировать Папскую область);

- Отделение церкви от государства и подчинение первой второму, с тем чтобы император сам мог назначать епископов, разделять земли т.д. (известно как спор об инвеституре, который шел с переменным успехом ещё задолго до Фридриха, но при нем достиг одной из самых горячих точек);

К тому моменту он успел дважды быть отлученным от церкви, и при этом таки захватил Иерусалим, отправившись в поход (Шестой крестовый поход), но, во-первых, в статусе отлучения от церкви (!), а во-вторых, взяв город вообще без боя, просто путем дипломатии. Это было будто бы двойным оскорблением для христианского мира. В 1231 году евреям на Сицилии было разрешено заниматься ростовщичеством под защитой императора. При нем, как уже указывалось, активно работали ученые, которые ценили аверроизм (самую материалистическую из доступных к тому моменту трактовок Аристотеля), и вообще мусульмане пользовались достаточно широкими правами и входили в число его советников. Что это, как не политика мультикультурализма и свободы вероисповедания? Поэтому считается, что Фридрих скептически относился к вере. Долгое время считалось, что он написал анонимный «Трактат о трёх обманщиках», в котором утверждалось, что пророки различных религий (Моисей, Иисус и Мухаммед) — обманщики, выдававшие себя за истинных пророков. Первым обвинил Фридриха в 1239 году папа Григорий IX. Современные медиевисты не находят явных подтверждений тому, что Фридрих являлся «антихристианином». Они считают, что Фридрих считал себя христианским монархом по образу византийского императора, то есть «наместником» Бога на земле. Каким бы ни было его личное отношение к религии, подчинение папе не входило в его планы и мировоззрение. Однако в конфликте с папами Фридрих ни разу не поставил под сомнение сам институт папства. В своём завещании император повелел вернуть церкви все права, сделав оговорку, что это не должно «ущемлять прав и чести империи». Стоит ли дополнительно подчеркивать, каким образом такая репутация могла бы сказываться на позициях гуманистов эпохи Возрождения?

Кроме того он уже успел, в рамках отдельно Сицилийского королевства, принять Мельфийские конституции. Это свод законов, изданный в 1231 году. С ними в Сицилии была полностью ликвидирована независимость крупных феодалов: запрещено вести междоусобные войны, возводить замки и вершить правосудие. Теперь для всего населения страны действовал единый королевский суд. Согласно реформам Фридриха, «дух законов определяется не божественными „ордалиями“, а „доказательствами“ от свидетелей и „документацией“». Города были лишены самоуправления, был создан сильный флот, феодальная армия была заменена постоянным войском из наёмников-сарацин. Кроме того, церковь была в значительной мере подчинена королевской власти, поскольку ей было запрещено приобретать земли без разрешения короля и были сильно ограничены её права. Королевская монополия на торговлю расширилась. Салернский эдикт 1231 года (иногда называемый «Конституцией Салерно») впервые юридически разделил профессии врача и аптекаря. Врачам запрещалось быть фармацевтами, и цены на лекарственные средства были зафиксированы. Впервые были установлены сроки обучения врачей (5 лет и год практики под наблюдением учителя). Это стало примером для всей Европы. По Салернскому эдикту никто и нигде в королевстве не имел права обучать медицине, кроме как в Салерно. «Поскольку наука врачевания никогда не может быть усвоена без знания логики, повелеваем: да не изучает никто медицины, не пройдя предварительно как минимум трёхлетней логической подготовки». Будущие врачи обязаны были посещать хирургические и анатомические занятия и в течение пяти лет изучать труды Гиппократа и Галена. После обучения и практики под руководством опытного врача они сдавали экзамен и получали право практиковать. Изготовление лекарств бралось королевской властью под особый контроль:

Мы желаем также обязать изготовляющих лекарства представленной ими клятвой, чтобы они изготовляли их в присутствии присяжных по требованию людей и специальности; если они это нарушат, то будут лишены по приговору своего движимого имущества. Тех же должностных лиц, верности которых поручено сказанное выше, если выяснится, что они совершили мошенничество во вверенной им должности, мы приказываем предать смертной казни.

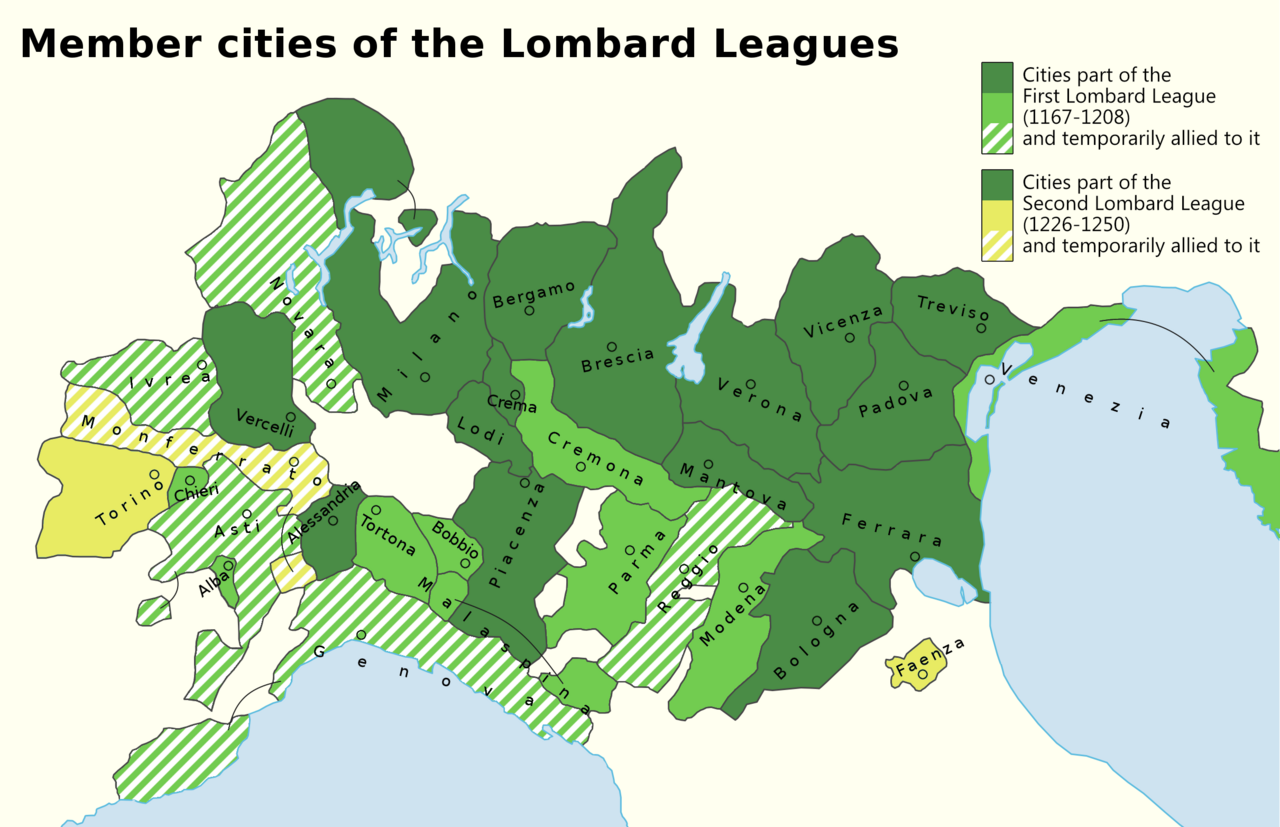

Конституции были важным шагом на пути централизации власти в Сицилийском королевстве и явно были моделью для всей Империи (правда из-за борьбы с Папой, императору буквально пришлось пойти на децентрализацию, стараясь задобрить оппозицию, из-за чего был создан фундамент для раздробленности Германии на многие века вперед). Это задевало не только самого Папу Римского, но также и всех участников коммунальной революции. Так мы переходим к третей важной черте этого императора, повлиявшей на ход событий эпохи Возрождения. Ещё до прихода Фридриха к власти, его отец и дед уже вели войны против свободных городов Северной Италии с целью их подчинения имперской короне. Против его деда Фридриха Барбароссы итальянцы создали т.н. «Первую Ломбардскую лигу» из 16-ти городов государств Италии. Они смогли победить немецкие армии в открытом сражении и отсрочить попытки усиления централизации власти. После укрепления своей власти Фридрих II снова попытался вернуть контроль над Северной Италией (а уже контролируя весь Юг, он бы по сути смог объединить всю Италию, и запросто дожать Папу). Итальянские города спешно продлили свой альянс, который иногда называют «Второй Ломбардской лигой», и войны империи с этой лигой велись с переменным успехом с 1226 по 1250-й годы, а сама Лига оказалась распущена за ненадобность сразу после смерти императора. Был момент, когда он даже разбил Лигу и казалось что почти победил, но все оппозиция, обладающая мощной поддержкой официального Папства, была почти непобедимой если не в бою, то в долгосрочном вопросе о легитимности. Папа отлично пользовался всеми слабостями Фридриха, и поэтому вступил в союз с итальянскими коммунами, сражаясь за общую идею — отстоять право не независимость и децентрализацию Италии (поэтому в XIX веке итальянцы будут склонны хвалить Фридриха, а осуждать действия его противников, которые привели к длительной раздробленности Италии). Эти войны иногда называют также войнами между Гвельфами и Гибеллинами.

Строго говоря, эти два названия обозначают как бы идейный, партийный раскол внутри итальянских городов. Сами названия происходят от названия династии, которая противостояла Штауфенам в Германии (Вельфы), и от родового замка Штауфенов (Гаубелинг). И на этом уровне логика проста: за или против Фридриха Гогенштауфена. Те, кто за (гибеллины), поддерживали ликвидацию автономии городов Италии, и действовали по сути в интересах аристократии. Но также и в интересах ускоренного создания абсолютной монархии (в случае их победы, вполне возможно, что этот феномен возник бы на несколько веков раньше). Те кто против (гвельфы), и были по сути главной силой оппозиции, поддерживавшей коммунальную революцию. Это купцы, ремесленники и буржуазия в широком смысле слова. Казалось бы, что гвельфы поэтому должны казаться однозначно прогрессивной силой. Но проблема в том, что из крупных сил европейского масштаба они опирались не на самих же себя, а на Папу Римского (!). По сути вопрос свелся к тому, чью сторону занять в борьбе императора и папы, или другими словами, в борьбе государства и церкви. Выходило так, что гвельфы стали сторонниками ограничения светского государства, что идет вразрез с тем, как мы представляем себе идеалы гуманизма. Эти прото-партии пережили саму войну, и существовали даже в эпоху Ренессанса, когда Вельфы и Штауфены уже давно не боролись. И смысл их уже сводился к вопросу о роли церкви в государстве, а значит гибеллины больше отвечали идеалам новой эпохи. Но важно что сам факт существования этих известных партий всходит ещё к войнам императора Фридриха. Это очередное и крайне очевидное влияние, которое он оказывал на Италию даже через столетия после смерти.

Борьба гвельфов и гибеллинов нашла отражение в поэме «Божественная комедия» (1307-1321) знаменитого флорентийца Данте Алигьери, современника и участника событий. Симпатии к гвельфам или к гибеллинам породили во флорентийских нобилях партии Белых, приверженцев императора, и Чёрных, приверженцев папы. В 1302 году, после победы Чёрных, белый гвельф Данте подвергся изгнанию и никогда более не возвращался на родину. После опубликования буллы «Unam Sanctam» (1302) папа Бонифаций VIII стал врагом всех белых гвельфов. В нём Данте видел ненавистника вольной Флоренции и главного виновника своего изгнания. В «Божественной комедии» Данте упоминает и императора Фридриха, также как и некоторых из его придворных ученых. Все они горят в аду, а сам император горит в одном кругу и рядом с эпикурейцами. А для флорентийца Джованни Виллани, излагавшего мнение гвельфов, Фридрих был воплощением тирана и преследователя церкви. Виллани обвиняет его в «гордыне и корыстолюбии», называет его «погрязшим в пороке сластолюбия», приписывает ему дурное обращение с женой и её убийство.. Более того, Виллани усматривал во флорентийских пожарах 1115 и 1117 гг. наказание за ереси, «между прочим, и за беспорядочную и невоздержанную секту эпикурейцев». Лидер гибеллинов во Флоренции, аристократ Фарината, потерпел поражение сразу после смерти Фридриха ещё в 1250 году, и тогда же во Флоренции установилась демократическая республика. Он ещё пытался продолжать борьбу даже после изгнания из города, а позже был отлучён от церкви папой Урбаном IV ещё при жизни, за поддержку Манфреда (сына императора Фридриха). Но уже после смерти, в 1283 году, он был осуждён церковным судом за ересь, поскольку придерживался учения Эпикура и оспаривал бессмертие души. Данте упоминает и его тоже, располагая его в том же кругу ада, что эпикурейцев и самого императора. Там же он помещает гибеллина, который умудрился быть кардиналом папской курии (!) — Оттавиано дельи Убальдини. Последнего тоже обвиняли в безбожии, отрицании бессмертия души и эпикурейской философии. Ему приписывалась фраза: «Если есть душа, то я погубил её ради гибеллинов».

Чтобы понимать лучше интеллектуальную атмосферу эпохи, когда происходили все эти события, стоит упомянуть тот факт, что теолог Фома Аквинский (1225-1274) был современником императора Фридриха Гогенштауфена и даже его отдаленным родственником, тогда как Данте родился всего через 15 лет после смерти императора. В каком-то смысле это ещё очень позднее средневековье, но уже и совсем рядом с подлинным Ренессансом.

Сицилийская школа и прочие ранние проявления культуры

Вообще это около-атеистическое, гуманистическое и секуляризированное настроение возникает ещё раньше, в недрах самого средневековья. Сюда входит и поэзия бродячих певцов вагантов (жонглёры, шпильманы, менестрели и т.д.), и чисто городской жанр литературы фаблио, ставший позже основой для жанра новелл, романов, театральных комедий и фарсов. Большая часть той литературы, которую мы называем средневековой (куртуазные рыцарские романы и т.д.), воображая себе самые темные века, с замками в глухом лесу, эпохи Артура и рыцарей круглого стола — на самом деле дошли до нас уже в версиях, созданных посреди коммунальной революции. Если даже часть этих историй была создана народным творчеством в настоящие темные века, то свою итоговую версию и литературную обработку они получили в те же времена, когда жили Данте, Фома и Фридрих, а иногда даже позже. И если Данте не относить к авторам Средних Веков, тогда к ним вообще ничего нельзя относить. В подлинном средневековье художественная литература для развлечения крайне редка. Но очевидно, что все эти жанры не возникли в один момент из чистой пустоты. Так что традиции фаблио и вагантов явно имели своих предшественников в народной культуре ещё IX-X вв., а то и раньше. Кроме того, часто в эпикуреизме обвиняли (и местами обоснованно) различные еретические движения — катары, альбигойцы, лолларды. Поэтому феномен императора Фридриха не совсем феномен, он отлично ложится в общий культурный контекст коммунальных революций.

Основанная императором Гогенштауфеном «Сицилийская школа» в поэзии выделяется тем, что здесь открыто признается приоритет итальянского языка (вольгата) перед латинским. Это один их первых примеров в чистой художественной литературе нового времени, когда бы встал вопрос, который позже обретет названия «спор Древних и Новых», или «борьба классицизма и романтизма». К слову, этот феномен возникает даже в античности, когда римляне отстаивали право писать на латыни, когда более изощренная интеллигенция настаивала на изучении греческого, как более древнего, культурного и тонкого языка. Когда латинские поэты новаторы (букв. «неотерики») пытались отстаивать «малые формы» против классических крупных эпосов и трагедий. И когда такие архитекторы классицисты как Витрувий сокрушались о том, что новые архитекторы вводят вместо строгой геометрии разные узоры из природы, абстрактные геометрические формы и т.д. (ср. барокко, романтизм, модернизм). Так вот, эта вечная борьба в истории после средневековья начинается в Италии примерно здесь, в «Сицилийской школе» (в других странах Европы авторитет латыни был слабее, поэтому там на национальных языках начали писать раньше). Сохранились имена почти тридцати поэтов и около двух сотен произведений этой школы. Своеобразным главой школы принято считать Джакомо да Лентини (1210-1260), придворного нотария и королевского посланника. Его поэтическое наследие превосходит по объёму сочинения других поэтов и насчитывает один дескорт, более десяти канцон и канцонетт, и два десятка сонетов. Пьетро делла Винья (1190-1249), главный нотарий и логофет, королевский секретарь, автор трёх или четырёх канцон и нескольких сонетов, оставил также латинские сочинения. Из известных авторов можно назвать ещё: Гвидо де Колумна, Томмазо ди Сассо, Ринальдо д’Аквино, Маццео ди Рикко и Персиваль Дориа. Главными достижениями школы, кроме попытки создания литературного языка, было создание стихотворной формы сонета, отрыв стихов от музыки и увеличение лирической составляющей, индивидуальных, а не абстрактно-обобщенных переживаний героев. Но чтобы не затягивать, упомянем вкратце только фигуру Лентини, поскольку его не раз упоминал Данте Алигьери в «Божественной Комедии» и в трактате «О народном красноречии», считая именно его создателем поэтической формы сонета. Некоторые строфы Джакомо Лентини послужили образцом для сонетов Данте к Беатриче. После смерти в 1250 Фридриха II и начала политической борьбы в королевстве многие поэты покинули Сицилию. Часть перебралась в Тоскану, оказав влияние на формирование местной поэтической школы, в частности, на Гвиттоне д’Ареццо, который был наиболее значительным итальянским поэтом, вплоть до появления Гвидо Кавальканти и «сладостного нового стиля».

«Дольче стиль нуово» (Dolce stil nuovo — «сладостный новый стиль») возникает в крупных торговых городах Тосканы и Романьи. Он представлен лирикой многочисленных поэтов XIII—XIV веков: Гвидо Гвиницелли, Онесто де Болонья, Гвидо Кавальканти, Лапо Джанни, Чекко Анджольери, Данте Алигьери, Данте де Майано, Гвидо Орланди, Чино да Пистойя и др. Характеризуется совершенно своеобразным разрешением центральной проблемы средневековой лирики — взаимоотношения «земной» и «небесной любви». Чрезмерно платонические представления о любви в некоторой степени приземлялись, но при этом в сюжетах из вполне обыденной жизни всё же возвышали возлюбленных до какого-то почти обожествленного уровня. Для этого стиля характерен величавый образ возлюбленной, «благородной и пречестной», «одеянной смирением» (Данте), «сияющей паче звёзд» (Гвиницелли), «в очах своих несущей любовь» (Данте); в восхвалении её — всегда под вымышленным аллегорическим именем (возлюбленная Кавальканти называется Весной — Примавера, возлюбленная Данте — Блаженной — Беатриче) — поэты часто прибегают к эпитетам церковных гимнов: «pia», «gentilissima», «benedetta». Новые формы любовных отношений, чуждые реминисценций феодального строя, отсутствие в образе возлюбленной черт знатной дамы — супруги сеньора — и вознесение её путём иной сложной символики, заимствованной из религиозной лирики; искренность лирической эмоции, обусловленная свободным выбором героини и отсутствующая в панегириках трубадуров; меньшее внимание к внешней форме и углубление философского содержания лирики, — всё это вытекает из совершенно отличного экономического положения зависящего от своего сеньора служилого рыцаря-трубадура и материально обеспеченного «торгового патриция» вольных городов Тосканы и Романьи. «Новый стиль» оказал влияние на часть итальянской поэзии вплоть до Франческо Петрарки: он стал движущей силой глубоких поисков утончённого и «благородного» выражения мыслей, отделив язык от городского жаргона и тем самым направив итальянскую литературную традицию к идеалу утончённой и куртуазной поэзии. Возникли новые рифмы, поэзия, которая больше не была сосредоточена исключительно на страданиях влюблённого, но также на прославлении духовных качеств возлюбленной, независимо от того, отвечал ли тот взаимностью. По сравнению с предыдущими течениями, такими как школа Гиттоне д’Ареццо, поэтика «нового стиля» приобрела более качественный и интеллектуальный характер: регулярное использование метафор и символов, а также двусмысленность слов.

Но если хорошенько присмотреться, то поэты сладостного нового стиля, при всем их желании выглядеть новаторами и бунтарями, скорее следуют за традиционными для лирики шаблонами, пытаются создавать продукт «высокого» стиля, благородный и достойный по своему содержанию. Но наряду с ними действовали поэты иного направления, который современные исследователи называют комико-реалистическим (перенос упоминаемых выше фаблио в форму стихов, прямое развитие поэзии вагантов), бурлескным или игровым. Если стильновисты преодолели влияние поэзии трубадуров продолжив, развив и вознеся на невиданный прежде уровень ее идеал, поэты комико-реалистического направления преодолели это влияние, встав ему в оппозицию. Комико-реалистическая поэзия часто пародийна по отношению к куртуазному идеалу. Если донна стильновистов совершенно недосягаема, абстрактна и любовь к ней — это скорее стремление к духовному и моральному идеалу, в поэзии бурлескных поэтов любовь — чувство вполне земное. Их донна — вовсе не ангел, состоящий из божественного света, но, например, дочь кожевника. В их поэзии говорится о рогатых мужьях, о родителях, не дающих детям денег для игры в кости, их протагонисты порой — отъявленные мизантропы. Нельзя сказать, чтобы между куртуазными и комико-реалистическими поэтами пролегала непреодолимая пропасть: стильновисты писали комические стихи, а комико-реалистические поэты писали куртуазную поэзию. См. напр. стихотворение «Guata, Manetto, quella scrignutuzza» Гвидо Кавальканти или «Tutto che altrui aggrada me disgrada» Чино да Пистойя. Поэты, обычно ассоциированные с комико-реалистическим стилем, писали и высокие стихи. К числу этих поэтов относятся такие авторы, как Рустико Филиппи (1235-1295), основоположник направления, Чекко Анджольери, Фольгоре да Сан Джиминьяно, Ченне да ла Китарра и другие. Антиидеал комико-реалистической поэзии, тем не менее, подчеркивал высоту идеала сладостного нового стиля. Стихи Рустико Филиппи слишком хороши, чтобы их не привести здесь:

Где б ты ни шла — везде с тобой нужник,

Ой старая карга, торговка задом.

Зажавши нос, сбегает в тот же миг

Любой, кому пройти случится рядом.

Твои гнилые зубы и язык

Таким разят невыносимым смрадом,

Что, коль сравнить, скажу я напрямик, —

Покажется сортир цветущим садом.

Воняешь ты как тысяча могил,

Открывши пасть: иди-ка к живодеру,

А то, запрись, чтоб дух твой не разил.

Весь мир дрожит тебя и всяк уныл,

Своим нутром ты, видно, лисью свору,

Плодишь, мерзейшая среди кобыл.

—

Когда был создан мессер Мессерино,

Бог диво сотворил: по воле Бога,

От птиц, зверей и от людей немного

Соединилось в оном воедино.

Ведь подбородок у него утиный,

Жирафьи ноги, кожа носорога,

А в люди записать его, предлога

Нет, окромя багровой образины.

А в пеньи как ворона он, к тому же,

Образованьем зверю он подобен,

И, словно люди, носит одеянье.

Бог в праздности сего содеял мужа,

И показал, что сотворить способен

И этакое дивное деянье.

—

Мой дорогой супруг Альдобрандино,

жилет верните юному Пилетто,

учтив он, как и должно дворянину,

не верьте сплетням — грязные наветы.

Главой поникли тяжкой — для кручины

причины нету: я — легко одета,

прилёг сосед любезный на перину

с устатку, без предмета туалета.

Бедняге без жилета жить доколе,

возможно, был не прав он, в дом негоже

входить гостям противно вашей воле.

Впредь без одежд он не коснётся ложа!

Напрасен крик, молчание тем боле:

час полежал он, чувства не тревожа.

Если же смотреть на школу сладостного стиля, то ее основателем часто считается Гвидо Гвиницелли (1235-1276) крупнейший из поэтов Италии до Данте и непосредственный учитель последнего в лирике. Поскольку в войне поддержал гибеллинов, то умер в изгнании. До нас дошло лишь незначительное количество канцон и сонетов Гвиницелли. До него итальянская поэзия, в лице «сицилийской школы», подражала провансальским трубадурам; Гвиницелли вышел из сферы чисто любовной лирики, где игра формами заслоняла тему; в его поэзии проявляются, с одной стороны, философский и спиритуалистический элементы (в канцонах), воспринятые Данте от Гвиницелли, а с другой стороны поэтический реализм (некоторые сонеты Гвиницелли — реальные картинки, необычные для его предшественников). Лучшим его произведением считается канцона: «Al cor gentil ripara sempre amore Come alla selva augello in la verdura» (В благородном сердце всегда пребывает любовь, как в зеленеющем весною лесу — птица). Он переписывался с Гвиттоне д’Ареццо, к которому он уважительно обращался как «caro padre meo» и который в ответ называл его «figlio dilettoso». Если предположить, что рассматриваемый сонет действительно адресован ему, то позже Гвиттоне обвинил его в «laido errore» — желании восхвалять свою даму, используя идеи и термины из натурфилософии. Несмотря на то, что Гвиницелли был гибеллином, Данте поместил его в чистилище, а не в аду, как вы выражая благодарность.

Но ещё один гибеллин из этой же школы, Гвидо Кавальканти (1259-1300), родственник флорентийского гибеллина Фаринаты, которого мы уже упоминали, был известным эпикурейцем, как впрочем и его отец Кавальканте, и поэтому по крайней мере этот последний был помещен Данте в аду, рядом с остальными эпикурейцами. Но поскольку Гвидо и Данте тоже связывала личная дружба, то сам Гвидо был помещен в чистилище, а не в ад; и это даже несмотря на то, что в отличие от Данте, Гвидо был атеистом. Здесь можно вспомнить, как ещё Боккаччо в «Декамероне» отзывался об этом семействе:

В числе подобных обществ было и общество мессера Бетто Брунеллески, в которое мессер Бетто и его товарищи очень старались привлечь Гвидо, сына Кавальканте деи Кавальканти; и не без причины, ибо, не говоря о том, что он был из лучших логиков на свете и отличный знаток естественной философии (до чего обществу мало было дела), он был и приятнейший человек, хороших нравов, и прекрасный собеседник; и что бы он ни пожелал сделать, что пристало порядочному человеку, то он умел сделать лучше всякого другого; к тому же был он очень богат, а как умел почтить всякого, кто, по его мнению, был того достоин, того и не выразить словами. Но мессеру Бетто никогда не удавалось залучить его, и он с своими товарищами полагал, что происходило это оттого, что Гвидо, нередко отдаваясь своим мыслям, сильно чуждался людей. А так как он держался отчасти учения эпикурейцев, говорили в простом народе, что его размышления состояли лишь в искании, возможно ли открыть, что бога нет.

Через изучение Аверроэса а также, возможно, благодаря своему темпераменту, Кавальканти придерживался пессимистического взгляда на ограниченность человеческих возможностей в достижении конечных целей. Интеллект никогда не сможет достичь гармонии, основанной на разуме, с телесными желаниями. Венцом поэтической карьеры Гвидо является его шедевр, философская канцона «Donna me prega» («Дама спрашивает меня»). Это полноценный трактат, основанный на его личных размышлениях и убеждениях о любви. В ней он преображает всё, что было до него и что оказало на него влияние: куртуазную любовь, поэзию трубадуров, сицилийскую школу и своих современников из «Dolce stil novo». Гвидо утверждает, что написать эту канцону его подтолкнула возлюбленная, в соответствии с формулой, весьма распространённой в традиции любовной поэзии. Таким образом, доктрина Гвидо опирается на величайших средневековых поэтов и учёных, таких как Кретьен де Труа и Брунетто Латини. Есть несколько намёков на «Роман о Розе», который тогда считался «Библией» куртуазной любви. Например, в знаменитой строке «Человек, который не испытал её [любви], не может её представить» – распространённая аксиома, цитируемая по-разному – от трубадуров до «Новой жизни» Данте. Donna me prega, представляющая собой поразительную «анатомию любви», разделена на пять строф по четырнадцать строк в каждой, написанных одиннадцатисложным размером с различной рифмовкой. Тема делится на восемь разделов, рассматривающих:

- где находится любовь в человеческом теле?

- что является её причиной?

- каковы её способности (добродетели)?

- её силу (что она может сделать или вызвать)

- её сущность (из чего она состоит)

- её движения (или изменения, которые она вызывает в теле или уме)

- что заставляет нас называть это любовью?

- возможность исследования её эффектов при помощи зрения.

Вкратце: чувственная душа, как и душа рациональная, находится в мозге, но не производит любовных чувств, если только взгляд не встретится с глазами особенной женщины, обладающей исключительным сродством с ним. Это соответствует теории причины и следствия Аристотеля, согласно которой никакое действие не может произойти от объекта, если у объекта нет потенции для его осуществления. Когда взгляд женщины встречается со взглядом мужчины, потенция любви перерастает в страсть, в дух или флюид, который овладевает всеми его способностями. Такая страсть нуждается во всё большем количестве любви для удовлетворения своего постоянно растущего аппетита, пока (когда желание не превзойдёт человеческие пределы) она не приводит его к безумию и смерти.

Эта в высшей степени философская канцона имела огромное влияние, и ее комментировали такие авторы, как Дино дель Гарбо, псевдо-Жиль, Жиль Римский, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Якопо Мини и Франческо де Вьери. Хотя это имеет очень мало общего с современной психологией, философия «spiritelli» у Гвидо была частью руководящих принципов арабской медицины, считавшейся в эпоху Данте весьма передовой. Заслуга такой философии в стихах Кавальканти заключается в её способности описывать то, что происходит в уме поэта, в очень детальной, личной манере, создавая чувственную, автобиографическую поэзию. Это было революционным по сравнению с риторическим и академическим стилем Сицилийской и Нео-сицилийской школ, предшествовавших Dolce Stil Novo, и, возможно, признаком наступающих перемен.

Из работ Данте Алигьери (1265-1321) мы не будем останавливаться на «Божественной Комедии», а рассмотрим ее когда-нибудь отдельно, в контексте всего творчества Данте. Впрочем, она и не особо интересна, если только специально не заниматься поисками глубинных смыслов, синих занавесок и прочей ерунды. Сам Данте персонаж весьма типичен для того времени и его биография пересекается со многими уже озвученными и с теми, которые ещё будут озвучены, он ничем особенно не выделяется. Большая часть написанного им создавалась уже после того, как его изгнали из Флоренции по политическим причинам (он поддержал белых гвельфов, аналог гибеллинов из прошлого, и проиграл). Самые интересные его работы: «О народном красноречии» (1306), «Пир» (1307) [см. наш обзор] и «Монархия» (1312). В первых двух работах Данте, во первых, провозглашает грамматически организованный народный язык новой литературы и культуры — «исконным» и именует его «блистательной итальянской народной речью». Этот язык должен был сформироваться из живой разговорной речи регионов Италии, под влиянием культурной и литературной деятельности писателей. Первая книга «Пира» выполняет функцию общего введения, где среди прочего Данте продолжает логику трактата о красноречии, снова очерчивает дилемму латинского и народного языков и аргументирует свой выбор как поэта в пользу вольгаре. Вторая книга повествует о первых философских опытах автора. Третья книга — похвала философии. Четвёртая книга пытается ответить на вопрос, что есть «истинное благородство», существует ли оно «по крови» (тем самым, отделяя благородное сословие от простонародья) или является свойством души и не зависит от социального происхождения. Здесь Данте выступает как прото-романтик, против засилья мертвых языков античности. За создание новых произведений, а не слепого поклонения древним. И он решает, что люди любого сословия при должном старании могут обрести добродетель. Местами он высказывается так, будто единомышленник Кавальканти.

Благородство у Данте предполагает содействие установлению на земле всеобщего благоденствия и общественной гармонии во всемирной и единодержавной империи, ибо «для устранения междоусобных войн и их причин необходимо, чтобы вся земля и чтобы всё, чем дано владеть человеческому роду, было Монархией, то есть единым государством, и имело одного государя, который, владея всем и не будучи в состоянии желать большего, удерживал бы отдельных государей в пределах их владений, чтобы между ними царил мир, которым наслаждались бы города, где любили бы друг друга соседи, в любви же этой каждый дом получал в меру своих потребностей и чтобы, удовлетворив их, каждый человек жил счастливо, ибо он рождён для счастья» («Пир», IV, IV, 4). Мысль о том, что счастье заключается в земном существовании человека, и «что цель каждой добродетели в том, чтобы сделать нашу жизнь радостней» (там же, I, VIII, 12), несомненно революционна; можно вспомнить, что в «Пире» идея общественной мировой гармонии — «каждый человек каждому другому человеку от природы — друг» (I, I, 8) — обоснована идеей гармоничности отдельного индивидуума, обычного земного человека. Истинное, духовное благородство у Данте предполагает телесную красоту, благородство плоти. Такого рода идеи предвосхищают жизнеутверждающее миропонимание итальянского Возрождения и также служат предпосылками для формирования ренессансного стиля.

Эти идеи нашли свое окончательное оформление в трактате «Монархия» (1312). Данте настаивает в трактате на разделении церкви и государства. Он осуждает так называемый дар Константина, то есть власть папы римского над значительной частью Центральной Италии, будто бы дарованную ему первым христианским императором. Главные и доминирующие идеи «Монархии» — идея преемственности власти римских императоров германской нации от древних римских императоров, идея союза «двух мечей», то есть двух властей, духовной и светской. При этом Данте пропагандирует всемирную просвещенную монархию в противовес идее всеобщего и полного господства церкви. В «Монархии» утверждается положение, что император получает власть не от папы, а непосредственно от Бога и поэтому император — это единственный законный властитель всего мира. Вселенская монархия, воплощающая в себе единство человечества, обладает у Данте гносеологическими функциями: она необходима для того, чтобы человек мог познать действительность и преобразовать её по предначертанному Богом и Природой пути. Такая трактовка монархии позволяет вникнуть в дантовское понимание свободы, которое предполагает новую гуманистическую концепцию. Опираясь на Аристотеля, Данте формулирует свой главный принцип: человек — цель, что тождественно для Данте положению: цель человека — человечество и человечность (любовь к ближнему). По мнению Данте, этот принцип в полной мере может быть воплощен только во вселенском монархе, выступающем как образ всего объединенного человечества. Дантовская концепция всемирной монархии не исключала существования отдельных королевств, княжеств и вольных городов, но абсолютно отрицала феодальную иерархию. Установление непосредственной взаимосвязи человека и монарха, с одной стороны, утверждало равенство всех перед государем, а с другой — превращало малых правителей в слуг не монарха, а народа: «…не граждане существуют ради консулов и не народ ради царя, а, наоборот, консулы ради граждан, и царь ради народа». Остается только удивляться, почему Данте осудил Фридриха Гогенштауфена и всех его придворных сановников, если как раз он и боролся за практическое воплощения большей части идей «Монархии».

Если обойтись только самыми известными представителями изобразительных искусств «проторенессанса», а именно рассматриваемых нами периодов дученто (1200-е годы) и треченто (1300-е), то в живописи это будет, безусловно, Джотто ди Бондоне (1266-1337). Но ему предшествовали такие подражатели византийскому стилю, как Чимабуэ из Флоренции (1240-1302) и Дуччо из Сиены (1255-1319). Эти два художника, их современники, Гвидо Сиена, Коппо ди Марковальдо и загадочный художник, так называемый Мастер Св. Бернардино работали в древней традиции иконописи. Художники Чимабуэ, Дуччо и Пьетро Каваллини (1240-1330) из Рима предприняли шаги в сторону большего натурализма. Под их влиянием и сформировался стиль Джотто, который считается первым явным отходом от стилистики средних веков к новой, ренессансной живописи. Плоское, двухмерное пространство иконы Джотто превратил в трёхмерное с использованием светотени, создающей иллюзию глубины пространства. Фигуры на картинах Джотто кажутся трёхмерными; они стоят на земле, облачены в одежды со складками и структурой. Но больше всего характерно для Джотто то, что герои его картин испытывают эмоции. На лицах, изображаемых Джотто, видна радость, гнев, отчаяние, стыд, злость и любовь. Светотень также освоили современники, ученики и подражатели Джотто, например флорентийцы Таддео Гадди (1290-1366), Буонамико Буффальмакко (1290-1341) и Андреа Орканья (1308-1368), пизанец Франческо Траини (1321-1365), падуанцы Джусто де Менабуои (1320-1391) и Альтикьеро да Дзевио (1330-1390), а также многие другие.

В архитектуре и скульптуре главной звездой проторенессанса становится уже упоминаемый нами Никколо Пизано (1219-1278), работающий в том числе для императора Гогенштауфена. А также известны его сын Джованни Пизано (1248-1315) и ученик Арнольфо ди Камбио (1240-1310). Никколо не просто работал для императора, но там же учился своему искусству, и как и представители Сицилийской школы поэзии, ближе к краху своего патрона он перебрался севернее, во Флоренцию, Лукку и Пизу. Одна из самых известных его работ, выполненных совместно с уже упомянутыми сыном и учеником, это Фонте Маджоре. Джованни Пизано стал гораздо более известным, чем его отец. Индивидуальный стиль Джованни Пизано отличается большей свободой и динамичностью, он показывает фигуры в движении и использует различные средства драматизации, его скульптурам присущи резкие повороты и угловатые очертания. А вершиной его творчества считается Кафедра Пизанского собора. Арнольфо ди Камбио известен своей статуей короля Карла Анжуйского, памятником папе Бонифацию VIII (1300 г.), а также начальными этапами строительства Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Как автор венецианского Дворца Дожей часто фигурирует имя Филиппо Календарио (ок. 1305-1355). Но поскольку тогда доминировали византийский/романский стиль и новомодный готический, то примеров какого-то действительного классицизма в духе Ренессанса в это время практически нет. Музыка в это время ещё всецело средневековая.

Этические взгляды раннего Ренессанса

Интересно взглянуть также на то, как на нескольких примерах Л. М. Брагина показывает «этику» среднего буржуа Италии. Как ни удивительно, она полностью совпадает с этикой полисного патриотизма древнего грека, или с этикой британского буржуа, заигрывающего с христианскими ценностями и популяризировавшего показное благородство, милосердие через милостыню для бедных и т.д. Даже приведя пример Венеции, как особенной республики, где крупные торговые буржуа смогли создать аномальную монополию и поэтому не давали шанса ни демократии, ли монархии, отстаивая интересы чисто крупных буржуа, даже тут нам говорят, что:

На стражу интересов государства были поставлены наиболее изощренные методы дипломатии, подкупа, насилия. Активно наслаждавшийся патрициатом Венеции культ государственности (аристократическая купеческая республика представляла себя как Отечество, Государство, «всеподчиняющее и всепобеждающее» во имя «общего интереса») давал дополнительную возможность правящему слою сохранять власть.

Но этот культ гражданина полиса, благородного человека работающего на общее благо, как признает сама авторка, был распространен по всей Италии (и можно добавить, по всему миру). Она приводит примеры нескольких купцов, в основном фокусируясь на четверых: Дино Компаньи (1255-1324), Джованни Морелли (1371-1444), Бонаккорсо Питти (1354-1430) и Джованни Ручеллаи (1475-1525). Все они выступают за то, чтобы наживаться в меру, знать справедливую цену, зарабатывать честной торговлей без ростовщичества, быть патриотами отечества, набожными христианами и работать ради общего блага и т.д. Все они выступают за культ разума, за широкое всестороннее образование. При этом отчасти отстаивая права индивида на фоне общественных норм. Тот же Дино Компаньи — значимая фигура во Флоренции, друг и политический единомышленник поэта Данте, в своей моральной канцоне «О достоинстве», представил своеобразный кодекс чести сословий феодального общества. Отдавая дань «новому сладостному стилю», утверждавшемуся в городской поэзии Италии XIII-XIV вв., Компаньи воспевает достоинство императора и короля, барона и рыцаря, медика и юриста, купца и ювелира. Достоинство — основополагающее понятие в средневековой морали — выступает в канцоне как идеальная норма поведения человека любого социального статуса. «Честь не наследуется от предков, какими бы знатными и древними они ни были… но прочно коренится в людях добропорядочных и доблестных». Достоинство человека определяют его моральные черты. Или цитируя его товарища Данте: «Пусть не говорит кто-либо из флорентийских Уберти или из миланских Висконти: «Я благороден потому, что принадлежу к такому-то роду» … не род делает благородными отдельные личности, а отдельные личности делают род благородным». Классические аргументы против наследственной земельной аристократии, используемые ещё афинскими софистами во времена борьбы за демократизацию. Честь сопутствует добродетели, подчеркивает Компаньи, она чужда праздности и пороку. Каков же «кодекс чести» купца, утверждаемый автором канцоны? Во-первых, вести дела честно; во-вторых, использовать удобные случаи для приобретения дополнительных доходов, но соблюдать при этом осторожность и осмотрительность (торговый баланс всегда должен быть положительным); в-третьих, вежливо обращаться со всеми, наконец, аккуратно вести счета. Достоинство купца, напоминает Дино Компаньи, «приумножат посещение церкви и дары во имя любви к богу». «Кодекс чести» завершает категорическое запрещение получать какую бы то ни было ростовщическую прибыль.

Для Морелли «доброе имя» и сохранение чести стоит больше, чем шанс быстрой наживы состояния. Но при этом он боится крупных налогов и несмотря на «гражданственность», все таки допускает законность неуплаты налогов. Питти в общем-то идентичен Морелли, только наверное не так сильно советует держаться богатых и презирать бедных, а старается прослыть просто добрым гражданином. А вот Ручеллаи уже отстраняется от государства, считая его логовом аморальных мошенников. Детям он советует не идти на государственную службу. Он уже не призывает к политической активности — служить идеалу гражданственности в этой сфере, по его мнению, не имеет смысла; подлинной основой государственности представляется ему частное предпринимательство. Однако сам идеал гражданственности, равно как и принципы традиционного «кодекса чести», ещё прочно владеет сознанием флорентийского купца. Убеждая сыновей держаться в стороне от борьбы партийных группировок, Ручеллаи еще и еще раз напоминает, что важно сохранить расположение граждан, быть честным, справедливым. Истинный гражданин «желает блага для всех, любит мир, равенство, честь, милосердие, гуманность, спокойствие всего города и получает удовольствие от частных дел; презирает жадность и произвол, стремится к согласию в своем доме и ещё более в отечестве».

Уже здесь находят распространение культура труда, в духе той самой «протестантской этики», которая возникнет гораздо позже. В духе ВФР презирается тунеядство аристократии и духовенства, которые живут в роскоши ничего при этом не делая. И в их взглядах уже фигурирует Фортуна, богиня удачи (ср. эпоха эллинизма в Греции), которой можно и нужно противостоять, чтобы добиться личного успеха. И перечислив примеры того, что читали в те времена (от Цицерона, Сенеки и Овидия, до современной литературы и теологических текстов Фомы Аквинского и т.д.), упоминается трактат Данте «О монархии», где уже предлагалась «всемирная монархия» строго отделенная от вселенской церкви и независимая от Папы.

Франческо Петрарка (1304-1374) в детстве оказался на юге Франции, потому что его отца, одновременно с Данте изгнали из Флоренции за политические взгляды. Хотя он возвращался ненадолго в Италию, чтобы изучать право, после этого он снова оказался в Авиньоне. Там он изучил латынь, там он начал писать первые сочинения и там же обзавелся влиятельными знакомствами. Письма Петрарки и его литературные произведения сделали его знаменитостью, и он почти одновременно получил приглашение из Парижа, Неаполя и Рима принять коронование лавровым венком. Петрарка выбрал Рим и был торжественно венчан на Капитолии в церкви Санта-Мария-ин-Арачели лавровым венком на Пасху 1341 года за поэму «Африка» — этот день некоторые исследователи считают началом эпохи Возрождения. Мечтая о возрождении величия Древнего Рима, он стал проповедовать восстановление римской республики, поддерживая авантюру «трибуна» Колы ди Риенци (1347), что испортило его отношения с его патроном Колонной, и побудило переселиться в Италию. После двух продолжительных путешествий по Италии (1344-1345 и 1347-1351), где он завязал многочисленные дружеские связи (в том числе с Боккаччо), Петрарка навсегда покинул Воклюз в 1353 году.

Отклонив предложенную ему кафедру во Флоренции, Петрарка поселился в Милане при дворе Висконти, потом оказался в Венеции, и закончил последние годы жизни в Падуе. Но большую часть жизни, выходит, провел на юге Франции, и идейно примыкал к остальным сторонникам укрепления светской власти и политического объединения Италии, таким как Данте и т.д. Также критично он относился и к вопросам передачи доблести по крови, т.е. к аргументам аристократии:

«Гораздо похвальнее начинать знатный род, чем найти его начатым другими… Достоинство не утрачивается от низкого происхождения человека, лишь бы он заслужил его своей жизнью <…> ничто не может помешать кому бы то ни было стать благородным».

Хотя сам Петрарка строго верующий, платоник-идеалист, но и он открыто нападает на церковь и Папство, считая последнего извратителем христианства, чье окружение погрязло в роскоши (ср. критика со стороны Протестантизма и модных ересей катаров и т.д.). Правда он также и протестовал против того, что Римская церковь оказалась в изгнании в Авиньоне. Он выступает как против традиционной схоластики, слишком консервативной так и, в общем-то, против падуанской школы, как слишком критической. И те и другие на его взгляд занимаются пустыми спорами о словах, и теряют время зря. Позиция Петрарки тут скорее около-скептическая (часто он подчеркивает «свое невежество»). Петрарка считается одним из первых гуманистов, и авторов концепта «темных веков», которые прервали развитие Европы со времен античности. Т.е. он иногда считается даже автором концепта «Возрождения». Он активно собирал по всей Италии сохранившиеся античные рукописи, и особенно подражал Вергилию, а также очень почитал Сенеку и Цицерона (но список собранных рукописей насчитывает несколько десятков античных авторов, от Квинтилиана до Апулея). Центром философии для Петрарки была этика. Риторика может быть полезна, если термины точно передают смысл и в целом речь обучает чему-то этически добродетельному.

Авторитет Аристотеля всеобщее поклонение этому философу он строго критикует (ср. действия философов в эпоху Декарта). Но хотя Петрарка ставит на первое место Платона, и ценит стоиков, в своих сочинениях он старается искать себе оправдания и избегать строгой последовательности стоического аскетизма. В этом тоже находят некоторый символизм, проявление гуманистических идеалов, ценности земной жизни, хотя выглядит это все очень робко и слабо. И в отличии от Данте, Петрарка предпочитал латинский язык итальянскому (т.е. скорее «классицист»), но все же писал на обоих языках и впоследствии станет популярным именно за работы на итальянском.

Джованни Боккаччо (1313-1375) мы иногда упоминаем в группе в связи с его похвалой эпикуреизму, включению эпикурейки Леонтии в трактат «О знаменитых женщинах» и близости к эпикурейцу Гвидо Кавальканти. Считается таким же героем Ренессанса и его основателем, как Данте и Петрарка. Он принадлежал к купеческому роду Флоренции, активно занимался политикой на стороне партии гвельфов. Первые сочинения начал выпускать в конце 30-х годов, хотя первые 30 лет жизни он был вынужден, из-за давления отца, изучать коммерцию, чтобы стать купцом, но так и не станет им. Сначала написал пастушескую идиллию «Амето», поэмы «Любовное видение» и «Фьяметта» (1343), считающаяся даже психологической повестью. Он также автор поэм на сюжеты античной мифологии («Фьезоланские нимфы», «Тезеида»), пасторалей, сонетов. В поздний период творчества, зная не только латынь, но и греческий, он попытался составить «Генеалогию языческих богов», и к старости занялся анализом и защитой Данте, читал лекции по творчеству поэта, и оставил книгу «Трактат в защиту Данте». Боккаччо защищал поэзию как таковую от нападок от слишком «серьезных» теологов и ученых. Он уверен что за мифами скрывается историческая истина. Что поэзия не противоречит науке, что она может своим путем вести ко все той же истине. И поскольку языческая мифология это только язык поэтических образов, то она вполне совместима с христианством. Как он говорил ещё: «поэзия — та же теология». Философ стремится выразить вечные начала мира в силлогизмах, а поэт делает тоже самое в образах (ср. романтические позиции XIX века, в т.ч. Шеллинг).

Но его главное произведение, и самое «эпикурейское» по своему духу — «Декамерон» (1350), книга новелл, проникнутых гуманистическими идеями, духом свободомыслия и антиклерикализма, неприятием аскетической морали, жизнерадостным юмором, раскрывающая многоцветную панораму нравов итальянского общества. Его считают произведением на стыке ранней городской литературы (фаблио) и аристократической (куртуазные романы), но с преобладанием скорее духа фаблио, напоминающем произведения Джеффри Чосера (с неприличными и пердежными шутками). Боккаччо тоже выступает против идей о благородстве по происхождению рода, тоже опирается на примитивные базовые добродетели, при этом тоже выступает за то, чтобы идти против Фортуны и т.д. Даже в основной фабуле произведения, где друзья собираются в тесной компании за городом, чтобы 10 дней рассказывать истории, можно при желании трактовать как эпикурейский идеал «Сада». Как и большинство чисто-литературных произведений Боккаччо написал «Декамерон» на итальянском, и только более серьезные около-научные исследования он писал на латыни, т.е. он выступает скорее как прото-романтик, против «классицизма» в духе Петрарки. Он как бы продолжает традицию Данте, и уже тут намечается распад гуманизма по меньшей мере на две линии. Если попросить ChatGPT сделать сравнение, то вот что он дает:

Петрарка и Боккаччо — две опоры раннего итальянского гуманизма, но с разными векторами:

- Петрарка — религиозно-философский гуманизм, направленный на внутреннюю жизнь, на поиск гармонии между античностью и христианством.

- Боккаччо — светский гуманизм, ориентированный на повседневную жизнь, радости и испытания человека, на социальный и литературный опыт.

Если у Петрарки гуманизм обращён внутрь, к душе, то у Боккаччо он обращён наружу — к жизни, к обществу, к рассказу о людях.

Петрарка и Боккаччо, друзья и в то же время идейные соперники, умерли почти в один год. Следующим крупным деятелем эпохи часто называется Колюччо Салютати (1331-1406). Он стал канцлером Флорентийской республики почти сразу после смерти Боккаччо, и занимал этот пост всю жизнь, оставаясь активным политиком. В каком-то смысле он прямо продолжает традиции Петрарки, предпочитая латынь итальянскому языку. Он не только сам пишет стихи на латыни, но даже переводит на латынь фрагменты из сочинений Данте. Он ценит как Петрарку, так и Данте, но все же первого немного выше. В сочинении «О подвигах Геракла» Салютати углубляет аргументацию Боккаччо в защиту поэзии, как источника мудрости и знания. И несмотря на склонность к условному «классицизму», он все же рассуждает во вполне «романтическом» духе. Например, Салютати осуждает современных логиков за сведение любого рассуждения к формальным вопросам, что мешало, по его мнению, проникновению в сущность явлений, лишало философию ее глубокого смысла. Он убежден, что видение мира одинаково у Аристотеля и Гомера, хотя формулировки у них различны. Если христианин принимает и использует Аристотеля, то он должен принять и Гомера.

Его отношение к науке консервативно, точно также, как и у Петрарки. В трактате «О достоинстве права и медицины», физика и медицина представлены как науки, не способные помочь человечеству, тогда как право, законы, выступает как выражение извечных божественных установлений, призванных утвердить благо на земле. Основа естественных наук — мир видимых вещей. Основа гуманитарных наук — божественная истина. У человеческих знаний очевидные преимущества, связанные с происхождением человека от Бога и с ролью разума. Естественные же науки черпают представления из эксперимента, вещи очень ненадежной и зачастую ошибочной. Риторика полезна, если служит этике добродетели (ср. Петрарка). Принижая науку, тем не менее, Салютати попутно формулирует особое прочтение studia humanitatis, набора наук (филология, поэтика, история, педагогика, риторика, этика и т.д.), из которых происходит слово «гуманизм». Салютати наполняет это слово новым смыслом. Изучение этих наук призвано к формированию нового человека, обладающим свойством humanitatis, т.е. способности к добродетельным поступкам. Синтез добродетели и учености, которую можно называть «человечностью». Но это свойство не врождено, и поэтому чтобы стать человечным, надо очень постараться. И будучи добродетельным человеком, это обретенное свойство можно и нужно применять на практике, в т.ч. в политической деятельности. Поэтому же, кстати, право стоит выше медицины. Вслед за Аристотелем, он считал активную гражданскую жизнь важнейшим призванием человека. Мы живем в мире дьявола, мира победившего зла, и чтобы построить мир добра, надо очень много работать. Не уходить от мира в монастыри, закрывая глаза на зло, а наоборот, активно искореняя все зло из мира. А главным инструментом для искоренения пороков становится разум, то, что отличает человека от животных. В трактате «О роке, судьбе и случайности» Салютати создает апологию свободной воли, как обоснования для тех самых действий, изменяющих мир вокруг. Бог не творит благо, а только создал условия, чтобы его могли творить люди. За отрицание свободы воли Салютати даже открыто критикует стоиков. Это же объясняет и его неприятие физики, ведь в природе все детерминировано, а человек свободен. Природа не поможет человеку понять, как действовать в соответствии с волей, это совсем другой, нечеловеческий мир.

Цель в создании здорового общества. Главное условие для этого в том, чтобы все люди стремились делать благо и менять мир к лучшему. Но пока этого нет, лучший инструмент для объединения людей в общество — это законы. Через активность мысли и воли, разума и руководимого им чувства к утверждению блага и добра в земной жизни — таков путь, по которому должен идти человек. Человек это центр Вселенной, и законы этики, равно божественные законы, превосходят естественные. Земное царство отдано человеку во власть, и нам предстоит активная борьба со злом в этом мире. И чем глубже человек познает добродетель, чем более обновленным он предстанет перед злом, тем большего счастья достигнет и он, и все окружающие люди в обществе.

«Тот, кто совершил что-либо достойное памяти, хотя и умер телом, остается жить в деяниях и славе».