Седьмая глава книги Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).

Все главы этой книги (и версию PDF) можно найти здесь.

Сноски из оригинальной книги малоинформативны и на сайте их проблематично отразить. Все они доступны в итоговой PDF версии книги.

Кабанис и Дестют де Траси — главные представители второго поколения идеологов. Рядом с ними и вслед за ними следует поместить целый ряд мыслителей: одни из них малоизвестны, другие знамениты, даже прославлены, но все они заслужили, чтобы их имена не были забыты потомством. Строго и систематически классифицировать их невозможно. Однако для ясности изложения мы разделим их на три группы: в первую войдут современники Дестюта де Траси и Кабаниса; во вторую и третью — их ученики и продолжатели: учёные и реформаторы, «чистые» идеологи, историки и литераторы.

— I —

Дону во время революции; Дону и Бонапарт; Эссе об индивидуальных гарантиях; Дону, историк философии; М.-Ж. Шенье и Декарт; Андриё и Политехническая школа; «Бенджамен Констан и наука о религиях»; Ж.-Б. Сэй и политическая экономия; Брийя-Саварен

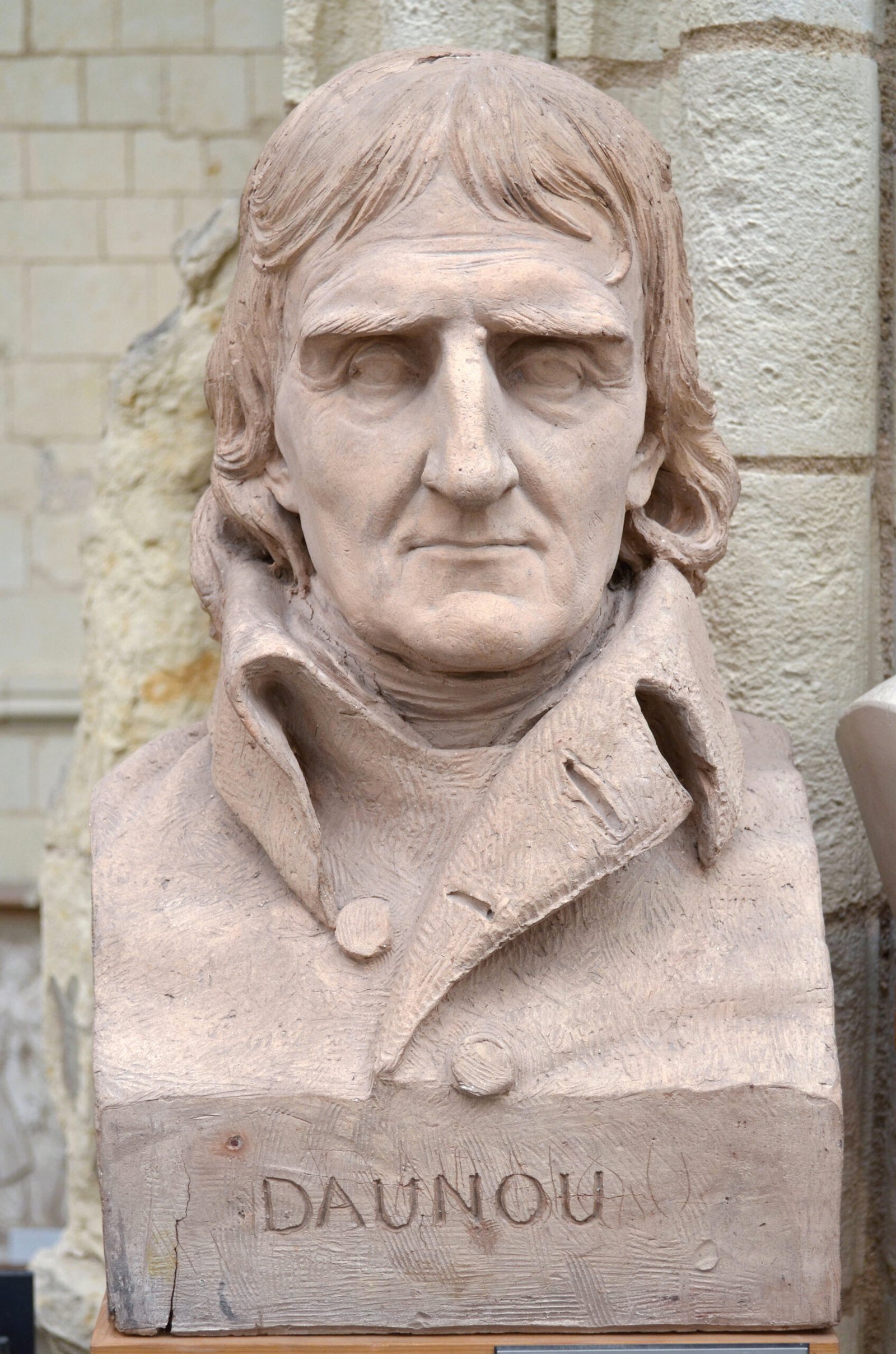

Дону (1761-1839) по праву принадлежит место одновременно в трёх поколениях идеологов, как по времени своей жизни, так и по своим трудам. Как влиятельный член Конвента после Термидора, один из главных авторов Конституции III года, создатель Института и системы народного образования, он мог бы быть поставлен рядом с Кондорсе и Сийесом, с Гара и Лаканалем. Как знаменитый профессор при Реставрации, он пережил Кабаниса и Шенье, Женгене и Тюро, Ларомигьера, Жакмона и Дестюта де Траси, которым посвятил биографические заметки, способные в должной мере ознакомить с их жизнью и трудами. В этом отношении он вполне мог бы быть отнесён к третьему поколению. Однако он заседал в Институте вместе с де Траси и Кабанисом, присутствовал на собраниях в Отёе и обедах tridi. Это один из тех, кто способствовал тому, что идеология впала в немилость у Наполеона. Следовательно, его нужно оставить его в числе тех, чьи доктрины и память он всегда защищал.

Про Дону написано немало. Остаётся лишь изучить в нём идеолога — и это легко сделать благодаря множеству документов, богатых сведениями самого различного рода, которые ныне находятся в нашем распоряжении.

Дону, ставший ораторианцем потому, что не мог стать адвокатом и не желал быть хирургом, преподавал философию и теологию. Он был удостоен премии в Ниме за панегирик Буало и награждён в Берлине за мемуар о родительской власти. Он добился одобрения своего проекта у Оратория и представил его Учредительному собранию: в нём он различал четыре ступени образования — первую, домашнюю; четвёртую, профессиональную; вторую, допускавшуюся как публичная (с шести до десяти лет); и третью, соответствующую колледжам. Осуждая последнюю «как подати на соль», он предлагал взамен систему из восьми лет обучения, в которой после изучения латыни, греческого, французского и истории переходили к логике, метафизике и морали. Диспуты на латинском языке отменялись; преподавание логики сводилось к анализу ощущений, всеобщей грамматике, причинам ошибок, основаниям достоверности, правилам критики — ко всему, что касается ясности идей и очевидности суждений, взаимосвязи и порядка знаний. Метафизика больше не включала онтологию, но преподавались «Федон» или «Тимей» Платона. Преподаватель морали — «главная фигура колледжа» — переводил Об обязанностях Цицерона и преподавал естественную мораль, опираясь на Платона, Цицерона, Сенеку, Плутарха, Марка Аврелия, Монтеня, Паскаля, Николя, Камберленда, Лабрюйера, Ж.-Ж. Руссо и др. Седьмой год был посвящён изящной словесности, восьмой — физике и математике.

Викарий митрополии в Аррасе и в Париже, Дону был направлен в Конвент, где оспаривал право этого собрания судить Людовика XVI. Затем он выступил против проекта конституции, представленного Комитетом общественного спасения, и написал для Лионской академии мемуар, который был удостоен премии предпочтительно по сравнению с мемуаром Наполеона Бонапарта. Арестованный в октябре, он был заключён в различные тюрьмы, в последний раз — в Пор-Рояль, ставший тогда «Свободным Портом» (Port-Libre), где вновь перечитал Тацита и Цицерона. Он был освобождён через два месяца после 9 Термидора и добился принятия декрета о назначении пенсий ряду учёных и художников, после выхода в свет Эскиза Кондорсе. Член Конституционной комиссии, он консультировался с Сийесом, который отказался изложить свои идеи, полагая, что «его не поймут», и в результате Дону стал главным автором Конституции III года, в которую он включил положение о создании Национального института. Затем он возглавил Конвент и вошёл в состав Комитета общественного спасения; в вандемьере он стал одним из пяти членов комиссии, которой было доверено исполнительное управление, и в значительной степени был автором закона 3 брюмера IV года, организующего систему народного образования. Избранный двадцатью семью коллегиями, он возглавил Совет пятисот, работал над пересмотром законодательства о печати и был докладчиком совместной комиссии, занимавшейся специальными школами, посвящёнными «математическим и физическим наукам, наукам нравственным, экономическим и политическим, изящной словесности, механическим искусствам, военному делу, сельскому хозяйству, ветеринарии, медицине, рисованию и музыке».

Дону вошёл в состав Института во «втором классе» — секции социальных наук и законодательства. Именно он произнёс инаугурационную речь в присутствии Директории, министров, послов и избранного общества. В этом выступлении он с ясностью и достоинством обозначил цель нового учреждения. С 25 февраля 1796 года он был профессором всеобщей грамматики в центральных школах, но уже в следующем году его сменил Ларомигьер, когда Дону поручили управление библиотекой Пантеона. В Journal des Savants он написал хвалебную статью о Шарле Бонне, представлял «Гермеса», переведённого Тюро, переводы Происхождения языков Адама Смита и Уроков риторики Блэра. Он сотрудничал с Гара и Фонтеном в журнале La Clef du cabinet des souverains; с Гара, Шенье, Бужоленом и Кабанисом — в Conservateur; и отказал Талейрану, министру иностранных дел, когда тот предложил ему пост своего генерального секретаря. Похвала генералу Ошу, которую он произнёс от имени Института, вызвала у госпожи де Сталь восхищение «талантом и характером автора». Позднее, участвуя в организации Римской республики, он показал, что идеологи были зачастую, если не всегда, людьми весьма практическими. Он отказался арестовать своих прежних коллег — де Воблана, Пасторе, Дюплантье, изгнанных после переворота 18 фрюктидора. Вновь избранный депутатом в Совет пятисот, он стал его председателем и, отвечая на делегацию от Института, произнёс слова, ставшие более знаменитыми, чем справедливыми: «Нет философии без патриотизма, нет гения вне республиканской души». Вместе с Гара, Женгене, Жакмоном и Дестютом де Траси он входил в состав Совета народного образования.

Похоже, что он, в отличие от Вольнея, Кабаниса и некоторых других их друзей, не принял активного участия в перевороте 18 брюмера. В комиссии, где он заседал вместе с Гара, Кабанисом и Шенье, по поручению Бонапарта ему было поручено за одну ночь подготовить проект конституции. Камбасер назвал его проект «лукавым», и он был в значительной мере отклонён как слишком либеральный. Назначенный государственным советником и поставленный во главе народного просвещения, Дону отказался от этой должности, чтобы вступить в Трибунат, где стал его председателем. После победы при Маренго, Первый консул снова попытался, но безуспешно, привлечь Дону на свою сторону. Последний выступил против учреждения особых судов для политических преступлений и правонарушений. Его речь была искажена в Moniteur, а сам консул лично написал в Journal de Paris резкую статью против «жалких метафизиков». Законодательный корпус и Трибунат предложили кандидатуру Дону в Сенат. Бонапарт пригласил сенаторов к себе и заявил: «Граждане, предупреждаю вас: я расценю избрание Дону как личное оскорбление. Вы знаете, что я никогда не прощал ни одного такого случая». Его кандидат Ламартильер получил 52 голоса из 54. Год спустя Бонапарту удалось добиться исключения Дону и его друзей из Трибуната — «потому что он хотел, чтобы все знали: он никогда не прощает своим врагам». Как справедливо замечал Тейяндье, Трибунат отклонил всего лишь шесть законопроектов из тридцати трёх, представленных ему; и среди тех, которые он оспаривал, были законы, восстанавливающие право ауспиций (право государства наследовать имущество иностранцев), обязательные клейма, работорговлю неграми; законы, уничтожавшие суд присяжных и подчинявшие граждан юрисдикции министра полиции. Следовательно, речь шла не о неподобающей, или систематической оппозиции.

Дону, больной и обескураженный, отошёл от политики. Он представил Институту, после Мемуара о классификации книг, который Дестют де Траси высоко ценил, Анализ различных мнений об истоке книгопечатания и Исследование о выборах по спискам, которое, возможно, ускорило упразднение второго класса: у идеологов больше не оставалось никаких возможностей открыто противостоять мерам, уничтожавшим общественные свободы; если у них ещё и были идеи — то только Бонапарт имел право их озвучивать. Угрожаемый увольнением из Пантеона, Дону подписал письмо, написанное его другом, которое Даву вручил императору. Как сказал Сент-Бёв, он капитулировал. Наполеон сохранил за ним должность и даже написал ему, что «горячо желает использовать его дарования на более высоком посту» и «молится Богу о его святом покровительстве». Несколько дней спустя после коронации в Нотр-Дам он назначил Дону архивариусом. Дону, в свою очередь, устроил в Архивы Шенье, уволенного за своё Послание к Вольтеру с должности инспектора народного образования; на это Наполеон лишь заметил: «Вот какую штуку мне сыграл Дону». В ответ Дону издал Историю анархии в Польше Рюльера, заметив при этом, что «именно высочайшей честности главы Империи и неизменной либеральности его чувств и мыслей публика обязана чистоте текста этого сочинения». Затем он выпустил издание Буало и написал Опыт о светской власти пап, который, возможно, показался ему шагом к разрыву Конкордата. В этом сочинении он не скупился на похвалы «новому основателю Западной империи, которому предстоит исправить ошибки Карла Великого, превзойти его в мудрости и могуществе, увековечить славу своего великого царствования, обеспечив с помощью энергичных институтов процветание грядущих правлений». Дону, как ранее Кабанис и Вольней, а позднее Бенжамен Констан, поддался соблазну надежды, что вместе с человеком, открыто провозгласившим себя сторонником идеологии, восторжествуют и некоторые из дорогих ему идей. В действительности, они не всегда ошибались, полагая, что он продолжает дело Революции.

Дону был награждён орденом Почётного легиона, но отказался от должности цензора, не сумев добиться, чтобы его отказ был опубликован в Moniteur. Затем он руководил передачей папских архивов во Францию и зачитал свой Мемуар о Роке (Destin). В нём он утверждал, что под этим именем древние философы разумели Провидение, разумного и просвещённого Бога: христианство, следовательно, не является столь новой идеей, как принято думать. В ответ, как можно полагать, на Руайе-Коллара, пытавшегося возродить метафизику, он принижал «пневматологию», считая её неспособной расширить наш опыт, ни посредством непосредственного восприятия, ни через свидетельства и отношения, — и требовал терпимости «как единственного средства быть справедливым и разумным».

Во время Второй Реставрации Дону был смещён с должности де Вобланом, но назначен Барбе-Марбуа руководителем Journal des Savants и консультировал либеральных министров. В 1819 году он стал профессором Коллеж де Франс и депутатом. Дестют де Траси, Андриё и О. Тьерри присутствовали на открытии его курса, имевшего большой успех — в том числе потому, что профессор нисколько не воздерживался от намёков на современность: «Я требую, — говорил он с величайшим достоинством, — от имени учеников, которые будут меня слушать, свободы никогда их не обманывать: говорить им правду, чистую и полную, есть уважение, которое я должен их возрасту, долг и право моего собственного». После рассмотрения различных степеней достоверности исторических свидетельств, он переходил к исследованию того, что такое человек как нравственное существо — «материя истории» — и излагал картину человеческих аффектов: справедливых и несправедливых, разумных и безумных, доброжелательных или враждебных, великодушных или трусливых. Переходя к политике — «нравственности обществ» — он излагал неотъемлемые права личности, ссылался на Дестюта де Траси и принимал его деление форм правления на национальные и специальные. Юношам он ещё говорил, прежде чем приступить к рассмотрению двух основ истории, географии и хронологии, что «нет ничего надёжнее, чем добросовестность; нет ничего могущественнее, чем истина; и нет ничего искуснее, чем добродетель».

В то же самое время Дону с трибуны выступал против восстановления имущественного ценза, против цензуры и приостановки действия свободы личности. Он выпустил второе издание своего Опыта о личных гарантиях — «аргументированную программу справедливых и неоспоримых требований умеренного либерализма». Переведённый на немецкий, греческий и испанский языки, этот труд имел в Южной Америке почти такой же успех, как Комментарий Дестюта де Траси в Соединённых Штатах. Его курс лекций 1829 года дал ему повод защитить своих друзей, атаковав того, кто «желал покончить с философией XVIII века». Кузен утверждал, будто ход и длительность различных эпох в истории определяются необходимостью. Дону отвечал: «Что бы ни делали, в картине причин и следствий всегда останется множество точек, недоступных для предвидения и проницательности даже самых опытных умов. Слово “случай” будет сохраняться в наших хрониках, как и в обыденной речи, выражая повсюду и в любой момент наше неведение… История искажается и становится фальшивой, когда хочет быть изображением необходимостей; она состоит только из случайностей и изменчивых явлений». И его лекции пользовались таким успехом, о котором не подозревают те, кто судит о нём лишь по нашим учебникам!

Дону выступил с протестом против Ордонансов (1830), вновь вернулся на службу в Архивы после Июльской революции и подал в отставку с профессорской должности. Он пытался воспрепятствовать избранию Кузена в Академию моральных и политических наук, сам не смог получить должность пожизненного секретаря и не упускал ни одной возможности восхвалять школу, к которой принадлежал, и нападать на ту, что стремилась её заменить.

Он умер 20 июня 1840 года, распорядившись, чтобы его тело было перевезено в Сад Луи (Jardin Louis), до девяти часов утра — без объявления, без речей, без какой-либо церемонии.

Как и все идеологи, Дону посвятил свою жизнь истине и разуму. Он был, по выражению Минье, одним из самых редких людей своего времени — по трудам и по образу жизни, по дарованиям и по нравственной добродетели. Особенность его оригинальности заключалась прежде всего в том, что он, после Кабаниса и Дежерандо, но ещё до Форьеля и Кузена, преобразил подход к истории — особенно к истории философии. В течение тридцати лет он был сотрудником L’Histoire littéraire, редактором Journal des Savants и Biographie universelle, автором Курса исторических исследований в двадцати томах. Он с замечательным мастерством, если не о великих неличностных деятелях, проложивших путь Наполеону, то, по крайней мере, о писателях, философах и благодетелях человечества — говорил так, что никогда не разделял историю идей от истории людей и институтов. Наконец, и это особенно важно: он с наибольшей возможной для ученика XVIII века беспристрастностью изучал схоластов. Его статья о святом Бернарде так же знаменита, как и Речь о состоянии словесности во Франции в XIII веке — «наиболее достойный фронтиспис для одного из разделов монументальной и в то же время оригинальной истории». К этому можно добавить статьи о Пьере Преподобном (Pierre le Vénérable), Ришаре Сен-Викторском, Александре Галесийском (de Hales), Роберте Гроссетесте, Винсенте из Бове, Иоанне из Ла-Рошели, Фоме из Кантимпре, святом Фоме Аквинском, Пьере Испанском, Гильоме из Шартра, Альберте Великом, Роджере Бэконе и других — об авторах писем, трактатов и Житий святых. Соберите все эти фрагменты — и вы получите историю схоластики XII-XIII веков, вполне достойную внимания. А если вы после этого перечитаете то, что сделали Кузен и его ученики, а также то, что сделал Орё (Hauréau), вы наверняка скажете себе, что первые, расширяя горизонты, шли по пути, уже проложенному Дону; что второй — его преемник как в догматическом, так и в историческом отношении, но преемник, который разумно воспользовался всем, что было сделано до него и рядом с ним.

Вместе с Дону из Трибуната были устранены и другие идеологи: Дезрено и Шенье, Ларомигьер и Ж.-Б. Сэй, Бенжамен Констан и др. Дезрено сотрудничал с Décade philosophique, где анализировал перевод Смита, выполненный Гарнье; позднее, будучи советником Университета, он по инициативе Ларомигьера способствовал включению философии в официальные учебные программы. Женгене, чьё участие в Décade и Заметке о Кабанисе уже было нами отмечено, трудился над своим выдающимся сочинением История итальянской литературы, после того как он написал беспристрастную, тонкую и умную критику Гения христианства. Мы уже также упоминали М.-Ж. Шенье — одного из решительных защитников центральных школ. Известно, насколько яростны и несправедливы были обвинения, обрушившиеся на него после Террора, особенно со стороны тех, кто нарочито называл его брата «Абелем Шенье». Известно, с каким энтузиазмом М.-Ж. Шенье принял Революцию, с какой страстью, а порой и с ожесточением он сражался даже с самыми близкими ему людьми, когда считал их идеи противоречащими тем, за торжество которых он боролся. Мало кто знает, что именно он, в октябре 1793 года, от имени Комитета народного просвещения, представил доклад о перенесении праха Декарта в Пантеон. Подобно Д’Аламберу и Кондорсе, Шенье утверждал, что опыт, этот первый философ, опроверг космологическую систему Декарта; что Локк и Кондильяк шли по более надёжному пути в лабиринте метафизики; что новые открытия в математике принесли славу после него Ньютону, Лейбницу, Эйлеру, Лагранжу. Но, как и они, он причислял Декарта к «тем великим людям, которые раздвинули границы общественного разума и чьё свободное гениальное мышление стало достоянием человеческого духа», потому что «именно он первым в современной Европе охватил весь круг философии, в то время как Кеплер и Галилей овладели лишь его частью, и придал своему веку мощный и стремительный импульс». Празднество, назначенное по случаю переноса останков, не состоялось. В 1796 году Шенье вновь потребовал исполнения декрета. Мерсье, этот враг Локка, Кондильяка и Ньютона, выступил против. Шенье защищал Декарта и Вольтера, которых Мерсье тоже не щадил, но проект был отложен.

В Речи об общественном образовании (5 ноября 1797 года) Шенье настаивал на важности физического воспитания, «без которого всякое иное образование было бы неполным и бесплодным», и включал в «гимнастику свободного народа» бег, борьбу, искусство плавания, упражнения с пушкой и ружьём. После доклада, в котором он восхвалял Афины, Шенье представил проект декрета о распределении 300 тысяч ливров между рядом учёных и художников, среди которых значились Адансон и Битоубе, Боссю и Делиль, Де Саль и Дюси, Лагарп и Лаланд, Ламарк и Мармоннтель, Монтикля и Палиссо, Сен-Ламбер и Андриё, Колен д’Арлевиль, Франсуа де Нёфшато, Парни, Ретиф де ла Бретонн, Руссель, Сен-Анж, Селис и Верне. Именно по его предложению были возвращены депутаты, объявленные вне закона, а также Талейран. Против Мерсье, который «хотел реализовать химеру универсального языка, навязав язык Французской республики народам, ею побеждённым», Шенье выступал за включение немецкого, английского, итальянского и испанского языков в программу центральных школ Парижа. Вместе с несколькими идеологами он принял активное участие в перевороте 18 брюмера, но вскоре понял, что трудился вовсе не во имя свободы. Будучи трибуном, он энергично выступал против права ауспиций и гражданской смерти, защищая «секту экономистов, в рядах которой были искусные и просвещённые публицисты, а также величайший администратор Франции XVIII века, бессмертный Тюрго». Госпожа де Сталь написала Дону, предлагая его другу деньги, убежище и паспорт. Шенье, инспектор народного образования, был уволен в 1806 году после публикации Послания к Вольтеру. Дону напрасно писал Фуше, не предупредив об этом самого Шенье, утверждая, что это будет смертный приговор, поскольку Шенье не имел состояния, а постановками его пьес — уже известных или ещё не поставленных — воспрепятствовали. Ему удалось устроить Шенье на службу в Архивы, и сам Наполеон в 1808 году поручил ему продолжить Элементы истории Франции Мийо. Поражённый болезнью, от которой впоследствии умер, Шенье всё чаще навещал Дону, с которым его связывали всё более тесные узы. Изливая «подлости, творящиеся вокруг, и лицемерные отступничества, которые его душили», он вспыхивал гневом, «его голос звучал с яростью, чёрный глаз пылал, он был великолепен и грозен». В связи с декадными премиями (prix décennaux) ему поручили подготовить доклад по Катехизису Сен-Ламбера, исключённому из конкурса из-за того, что он был опубликован ранее, а также предложить для награждения Курс литературы Лагарпа, Курс обучения глухонемого от рождения, составленный Сикаром, и О связи физического и морального Кабаниса. Он умер в 1811 году. Шатобриан, которого Шенье критиковал с присущей ему резкостью, не замедлил отомстить — и обрушился на «Шенье-цареубийцу», мстя, как говорит Сент-Бёв, не только автору критики Аталы, но и его друзьям: Женгене, Вольнею, Морелле и другим, которые тоже его не щадили. Как справедливо заметил автор одной брошюры — «весьма разумной», по словам всё того же Сент-Бёва, — человек, написавший Опыты о революциях, находясь вдали от самого зла, вряд ли имел право упрекать Шенье, который оказался в самом очаге и центре этого зла, за то, что он этим злом был затронут.

Андриё (Andrieux) отвечал первому консулу, когда тот жаловался на оппозицию со стороны Трибуната: «Вы, гражданин, принадлежите к секции механики, и вам известно, что опираются только на то, что сопротивляется». О нём же Наполеон говорил: «В Андриё есть нечто большее, чем просто комедии». Член третьего класса Института, он воспевал Локка в своих стихотворениях и прозаических произведениях. Затем он представил на сцене Гельвеций, или Месть мудреца, поэму, посвящённую, как он сам писал, «во славу философских наук». Décade philosophique анонсировала появление этого произведения в тот самый день, когда Женгене публиковал вторую выдержку из Гения христианства. Там писалось, что: «Андриё тем более достоин уважения, что в наше время требуется немалое мужество, чтобы мстить за философию против этой шайки хулителей, которые всеми силами стремятся, пусть не полностью погасить свет разума, но, по меньшей мере, замедлить его поступательное движение».

В 1804 году граф де Сессак, директор Политехнической школы и член Института, предложил Андриё кафедру грамматики и литературы, которую собирались учредить в Школе. Андриё согласился и разделил свой курс на четыре части: 1° грамматика, по которой он читал философский курс, соответствующий уровню молодых людей, привыкших к серьёзным и абстрактным занятиям; 2° немного риторики, но прежде всего — искусство говорить; 3° искусство писать. Поэзии он уделял немного внимания, ограничиваясь в основном общими замечаниями. Он особенно стремился чётко различать для своих учеников прозу и стихи, поскольку, как он говорил, молодые люди и без того склонны восхищаться произведениями, в которых поэтические образы, предназначенные для поэзии, переносятся в прозу — ведь поэтическая проза есть не что иное, как ложь. Потому что, как справедливо говорит господин Журден, «существуют только стихи и проза: всё, что не является стихами, — это проза, а всё, что не является прозой, — это стихи». Наконец, заключительная часть курса представляла собой краткую историю французской литературы до наших дней. В учебной программе, которую он представил Совету по усовершенствованию преподавания, он предусмотрительно отметил, что будет выделять в литературе её нравственное значение. Совет приветствовал эту идею, и Андриё стал также преподавателем нравственности в Школе. Мы знаем из свидетельства Дестюта де Траси, что этот курс «понравился идеологам» и, несомненно, способствовал сохранению их влияния в том образовательном кругу, в котором впоследствии оказался и Огюст Конт.

Андриё, впрочем, выступает как идеолог и в своих стихах, где он сравнивает Кабаниса с Фенелоном, и в своём курсе в Коллеж де Франс в 1828 году, где он говорит о физиологических наблюдениях, достаточно достоверных, чтобы с большой вероятностью утверждать, что мы мыслим мозгом. Он рассматривает такие слова, как воля, разум, инстинкт, как ярлыки, приклеенные для распознавания, — названия, придуманные ради облегчения исследований; тогда как на деле, как говорил ещё Гиппократ, в человеке всё заговорено, всё взаимосвязано, всё действует согласно. На следующий год, как и Дону и Валетт (Valette), он выступает против Кузена.

Уже в 1797 году Бенжамен Констан критиковал в Политических реакциях мнение Канта, утверждавшего, что даже в отношении убийц, которые спрашивают вас, не укрылся ли в вашем доме их преследуемый ими друг, — ложь будет преступлением. Кандидат в Институт, затем трибун, он был тесно связан с мадам де Сталь, дружил с Кабанисом и Форьелем, с Дону, Дестютом де Траси и Гара, и оказался в числе тех оппозиционеров, кто скорее и сильнее других не понравился Первому консулу. Однако в 1814 году он поддался обольщению идеи превратить Наполеона в защитника свободы. Уже в год X (1801-1802) он в четвёртый раз начинает переработку своего труда о религиях. В это время он читает отрывки из Гения христианства, где Женгене, «начав с желания быть не слишком суровым и не задевать автора, был постепенно увлечён силой истины и любовью к философии и Республике». В конце 1802 года Констан читает Отношения физического и морального в человеке и отзывается о них с подлинным энтузиазмом; но уже тогда он указывает, в формулировках, весьма близких (за вычетом проклятий) к тем, что будут в его Письме о первопричинах, что не станет трактовать свой предмет в духе Дюпюи и Вольнея. В 1808 году, после смерти Кабаниса, он присоединяет свои сожаления к словам Форьеля и скорбит, что «люди такого рода, кажется, исчезают с лица земли». Связанный с Виллерсом, защитником Канта, он в 1803 году проводит некоторое время с ним и мадам де Сталь в Меце. В начале 1804 года он пишет Виллерсу, что Опыт о духе и влиянии реформации Лютера вернул ему мужество продолжать его собственное сочинение. В 1809 он публикует Подражание Валленштейну. В 1812 году с ним происходит «нелепая и неприятная история»: некий немецкий профессор, которому он доверил план и части своего труда по истории и развитию древних религий, похищает у него идею и форму с такой точностью, что в объявлении его курса дословно воспроизведены названия книг и глав. В конце 1813 года Констан отвлекается от этой работы «политической экспедицией»: он пишет брошюру О духе завоевания и узурпации. Затем происходит падение Наполеона: «Итак, — пишет он Виллерсу, — великая трагедия завершилась фарсом, столь же грязным со стороны главного актёра, сколь сама трагедия была кровавой. Человек судьбы, Аттила наших дней, тот, перед кем молчала земля, не сумел умереть. Я всегда это говорил, но мне не верили, и теперь все в замешательстве». Бенжамен Констан возвращается в Париж, он там 13 апреля, и сообщает Виллерсу, что «возможно и даже вероятно, что у нас будет свобода». Он работает над тем, чтобы эта свобода «была мудрой и подлинной», публикуя брошюры и газетные статьи. Но восстановление цензуры, запрет публичных развлечений по воскресеньям и праздникам — всё это, казалось, предвещало возвращение десятины; жалобы на покупателей национальных имуществ и угрозы ультрароялистов встревожили «конституционалистов» и способствовали возвращению Наполеона. С ним Бенжамен Констан пытается осуществить то, что не удалось сделать с другими: он составляет значительную часть Дополнительного акта к конституциям Империи. После второй Реставрации он защищает либеральные доктрины на страницах Минервы и возвращается в Палату депутатов в 1818 году вместе с Мануэлем и Лафайетом.

В 1824 году он начал публиковать Религию, рассматриваемую в её источнике, формах и развитии. Некоторые хотели видеть в этом отход от прежней школы: «Немецкая учёность, набравшая к тому времени хороший ход, — писали, — заставила его стыдиться Гольбаха, Дидро и Дюпюи». Действительно, Бенжамен Констан выступил против системы Дюпюи, которую считал ложной. По его мнению, даже если сакральная метафизика и физика со временем стали философскими, из этого не следует, что народ видел в религиозных представлениях лишь некие усовершенствованные абстракции. К тому же история богов — это история природы только для тех, кто её изучал, а масса людей природы не изучает. Наконец, даже если человек на заре общественной жизни замечает смену света и тьмы, чередование дня и ночи, смену времён года — он всё же не различает движения светил, их прямое или ретроградное течение, их временные остановки, не улавливает соответствий между формами земли и небесными фигурами, а тем более — перемен, которым эти соответствия подвергаются на протяжении целых столетий. Опрокидывая теорию Дюпюи, Констан считает, что тем самым опроверг и Вольнея. О Дидро он ничего не говорит, но Систему природы Гольбаха он оценивает строго: «она поразила меня ужасом и изумлением», признаётся он, ибо, по его мнению, эта система, при всей своей неспособности объяснить множество явлений, покоится на предпосылке столь же произвольной, как и догматический спиритуализм. Точно так же Констан критикует Гельвеция и его доктрину разумно понятых личных интересов.

Но хотя он и полемизирует с Дюпюи, чьи идеи, впрочем, никогда не были единодушно приняты всей школой, он нисколько не щадит и немцев. Если он критикует Вольнея, то всё же не отказывает ему в достоинствах. Если отвергает Систему природы, то признаёт за её автором заслугу быть «неустрашимым противником высокомерной власти». Если по вежливости ссылается на Шатобриана и воздаёт должное его характеру и таланту, то вслед за Женгене упрекает его в том, что тот пытался приписать христианству поэтическую ценность — будто бы народ выбирает свою веру ради того, чтобы снабдить стихотворцев новой мифологией; упрекает и в том, что в Мучениках он допустил анахронизм почти в четыре тысячи лет, представив как сосуществующие гомеровский политеизм и современный католицизм. Если же Констан вдохновляется немецкими философами, то лишь потому, что они принимают ту доктрину, которая была дорога Тюрго, Кондорсе и Кабанису, а именно: что всё в человеке подвержено прогрессу. Точно так же и христианство — если оно является самой удовлетворяющей и самой чистой из всех возможных форм религиозного чувства, то именно потому, что оно поддаётся усовершенствованию.

И с других сторон Б. Констан примыкает к Кабанису, Дестюту де Траси, а порой даже к Дюпюи и Вольнею: он выступает против Ламенне, де Местра, де Боналя, Феррана, Экштейна и всех тех жалких софистов, которые выдают себя за защитников религии, будучи при этом не менее коварны по отношению к правительствам, чем к народам. Он едва ли более снисходителен к священникам и к жреческой морали, чем Гольбах, Гельвеций или их последователи. То, что он пишет о климатах, напоминает Кабаниса, как и в случае с тем знаменитым изречением, выгравированным на храме Исиды, и с его хвалебным отзывом о стоицизме, — этом «великом порыве души, уставшей видеть мораль в подчинении развращённым людям и эгоистичным богам». Как говорили Дежерандо и Кабанис, как верили Форьель и Кузен: «всё служит разуму в его вечном движении. Системы это лишь инструменты, с помощью которых человек открывает частные истины, даже если заблуждается относительно целого; и когда сами системы исчезают, то истины остаются».

Очень легко понять, вспоминая письмо Бенжамена Констана про «Отношения физического и нравственного», каков был путь, пройденный его духом. Кабанис уже почти признал, что невозможно искоренить в широких массах людей ту фундаментальную идею, на которой покоятся все позитивные религии, и потому искал простую и утешительную религию, которая приносила бы лишь добро. Бенжамен Констан, наученный более долгим опытом, думает так же, но считает, что стоицизм подавляет в человеке зародыш многих нежных и глубоких чувств. Для него религия — действительно, как говорят немцы, язык, на котором природа говорит с человеком, но она также подчинена закономерному прогрессу, которому подчиняются не только народы, но и сами жрецы, ими управляемые. Таким образом, христианство превосходит стоицизм. Разве оно не было, как сказал бы Кабанис, религией «Тюрго и Франклина»? Разве оно не придаёт стоицизму ту жизнь и теплоту, которых ему недостаёт? Разве оно не единственное, что способно, наряду с политической и религиозной свободой, породить все добродетели и весь прогресс? Так, исходя, подобно Кабанису, из доктрины усовершенствуемости человеческого существа и стремления к политической свободе, Бенжамен Констан приходит к христианству, превзойдя по пути стоицизм.

Примерно в ту же эпоху Биран завершал аналогичную, но гораздо более бурную эволюцию, которая от Кабаниса и Дестюта де Траси привела его к Бонне и Кондильяку, затем к стоицизму и, наконец, к христианству, близкому к мистицизму.

Религиозное чувство отличает человека от животного: его не следует подавлять, как и сострадание, любовь и все другие непроизвольные эмоции. Возникающее из потребности человека вступить в связь с окружающей природой и с неизвестными силами, которые, как ему кажется, ею движут, это чувство вводит мораль в религию, видоизменяя в благоприятном направлении представления о Боге, духовности и бессмертии. Но содержание — это не формы, религиозное чувство — это не религиозные институты. Любая позитивная форма, даже если она удовлетворительна в настоящем, содержит в себе зародыш будущего сопротивления прогрессу; религиозное чувство отделяется от неё и ищет новую форму. Именно через это различие объясняется последовательность религиозных явлений в летописях различных народов; через него же объясняется тот факт, что определённые религиозные формы кажутся враждебными свободе — тогда как само религиозное чувство всегда ей благоприятствует — и объясняется победа новых верований над прежними. Таким образом, Бенжамен Констан не смешивает эпохи различных религий, все из которых подчинены идее прогресса; он отвергает научные объяснения, которые ошибочно ставят выше народного или буквального смысла. Отделяя религии, находящиеся под контролем жрецов, от тех, которые сохраняют независимость от духовного руководства, он показывает, что «религии, сумевшие с наибольшим успехом противостоять жреческой власти, были самыми мягкими, самыми человечными, самыми чистыми».

Без сомнения, это произведение было преждевременным, поскольку история различных религий остаётся до сих пор неполной, и лишь теперь начинают смутно осознавать, какой она должна быть. Но это была удачная вылазка сторонников идеи совершенствования (perfectibilité) на эту территорию, и следовало бы пожелать, чтобы — здесь, как и в других областях — исследования этих мыслителей вдохновляли последующих авторов в большей степени. Безусловно, Кройцер, усовершенствованный Гиньо и столь часто цитируемый, уступает ему по ясности и точности, не превосходя его при этом значительно по эрудиции.

Наконец, эту книгу стоило бы перечитать в наше время: можно было бы подумать, что она была написана для наших современников.

Жан-Батист Сэй, исключённый из Трибуната, так и не примирился с Наполеоном. Как и Дону, он однажды обедал с ним, — не в Тюильри, а в Мальмезоне, — но отказался оправдывать финансовые меры, которые собиралось принять правительство. Он также отказался занять пост директора по сбору объединённых налогов, считая эту систему губительной для Франции. Будучи непримиримым оппозиционером, Сэй должен быть причислен к числу идеологов. В качестве редактора Décade, он анализирует там Жизнь Б. Франклина, написанную самим Франклином и переведённую Кастера, публикует Советы Лептомена о выборах, говорит об Орасе Сэе, «который разработал план сочинения об уме человека и, чтобы достойно его реализовать, начал с анализа Локка и Кондильяка» и др. Но наиболее значимым остаётся отрывок, иллюстрирующий его полное идейное родство с коллегами. Речь идёт об Элементах естественного законодательства Перро: «Вот ещё одно хорошее произведение, — писал Ж.-Б. Сэй, — вышедшее из тех центральных школ, о которых некоторые люди любят говорить с таким пренебрежением». И, показав, что в этом сочинении рассматривается человек как индивидуум, его обязанности по отношению к себе и его отношения с ближними, он добавлял: «Этому же автору публика обязана и другим высоко ценимым произведением — Опыты о физическом и моральном человеке. Настоящая работа лишь прибавит к его репутации; и, обеспечив путь своим ученикам, он теперь способен осветить путь и своим коллегам-преподавателям». По поводу этого первого сочинения, восхваляемого Ж.-Б. Сэем, Бужолен, хотя и утверждая, что автор ошибочно приписал Вольтеру атеизм, писал: «Наука метафизики в наши дни во Франции направляется таким образом; больше не дозволяется уводить её с истинного пути и терять в лабиринте теологических споров, если, конечно, хочется получить уважение просвещённых умов, которые, по примеру выдающихся метафизиков — таких, как Гара, Кабанис и др., — применяют рассудок лишь к наблюдаемым и открытым фактам». Для одного из конкурсов Института Ж.-Б. Сэй написал Олби, или Опыт о средствах улучшения нравов нации. Два года спустя появился в двух томах его Трактат по политической экономии, о котором Дестют де Траси говорил: «лучший, какой до сих пор был написан». Как и большинство идеологов, он мыслит самостоятельно и подвергает критике тех, чьим авторитетом принято было восхищаться: Кондильяка за «остроумную болтовню в книги, где почти всегда принцип основывается на произвольном предположении»; Руссо и его Общественный договор; Вольтера и Дюпона де Немура. Но при этом он цитирует у Кондильяка справедливое замечание о том, что абстрактное рассуждение — это не что иное, как исчисление при помощи иных знаков; цитирует он также Паскаля и Локка, Кондильяка, Траси и Ларомигьера — за то, что они доказали: «когда люди не придают одним и тем же словам одних и тех же понятий, они не понимают друг друга, спорят и убивают друг друга»; Кабаниса, Д’Аламбера и Сеннебье — за то, что они показали: «расчёт не может быть применён к политической экономии»; Тюрго — «чьи административные начинания, осуществлённые или запланированные, входят в число самых блистательных, какие когда-либо были задуманы государственным деятелем»; Беккариа, Верри и Смита — «до которого не существовало политической экономии», хотя он мог кое-чему научиться у французских экономистов, и при этом оставил ряд вопросов неясными или недостаточно освещёнными. Как и Кондорсе, как и Дестют де Траси, также и Сэй верит в медленный, но неотвратимый прогресс просвещения, в нынешние и будущие успехи общественного разума. Как и последний, он считает, что мораль едва ли может быть предметом публичного преподавания и что доброе поведение людей возможно лишь как результат хорошего законодательства, хорошего воспитания и хорошего примера. Подобно ему же, он придаёт большое значение дедукции. Он особенно опирается на общие факты: если он основывает их на наблюдении частных фактов, то требует не только личного свидетельства, постоянства результатов, но и того, чтобы «строгое рассуждение объясняло, почему они были именно такими». Ведь множество частных фактов недостаточно достоверны, ничего не доказывают — или даже доказывают прямо противоположное тому, что хотят ими подтвердить!

Благодаря Ж.-Б. Сэю, чей успех имел общеевропейский масштаб, доктрины и метод идеологов были переданы множеству мыслителей, которые порой и не осознавали, насколько они обязаны этой школе. Назовём Шарля Конта — зятя Ж.-Б. Сэя, бессменного секретаря Академии моральных и политических наук до Минье, друга О. Тьерри и автора Трактата о законодательстве; а также Дюнуайе, который особенно настаивал в своём сочинении Свобода труда на следующем положении: «производительные силы, как и сами продукты, относятся к сфере политической экономии и пр.».

Бастиа сравнивал Трактат Ж.-Б. Сэя с сочинениями Ларомигьера за ту лёгкость, с которой читатель переходит от одной идеи к другой, и писал в 1821 году, что из всех трудов по вопросам политической экономии он читал только Смита, Сэя, де Траси и журнал Цензор. В 1845 году он снова напоминал о теории Дестюта де Траси, который сводил промышленность к двум видам деятельности: труду, который преобразует, и труду, который транспортирует. Жозеф Гарнье, в своём Трактате по политической экономии, называет Дестюта де Траси рядом с Контом, Росси, Бастиа, Дюнуайе — среди наиболее выдающихся экономистов, продолживших дело физиократов и Адама Смита. Наконец, Джон Стюарт Милль, во многих отношениях принадлежащий к той же школе, составил весьма лестный портрет Ж.-Б. Сэя, с которым он встретился в Париже в 1820 году.

Газета La Décade в тот самый день, когда Женгене опубликовал свой последний отрывок из Гения христианства, анонсировала выход сочинения гражданина Брийя-Саварена — бывшего члена Учредительного собрания и судьи Кассационного трибунала. В своём труде Взгляды и проект политической экономии автор привлекал внимание к различным важнейшим вопросам хорошего управления и общественного благосостояния, предлагая, в частности, создание особого класса стажёров при гражданских и морских префектах, государственных комиссарах и административных структурах судов. Будучи земляком Биша (Bichat), Монгрэ (Montègre) и Ришерана (Richerand), Брийя-Саварен изучал в Дижоне право, одновременно занимаясь химией под руководством Гюйтона де Морво (Guyton de Morveau) и медициной — у отца будущего герцога Бассано. Во время Террора он бежал сначала в Швейцарию, затем в Америку. Позднее служил в штабе Ажеро, начальником которого был Шерен, и в 1798 году стал комиссаром Директории в Версале, где познакомился с Монтюкля, автором Истории математики, показавшим ему фрагменты своего Словаря гурманской географии. Отличавшийся как образованный магистрат и учёный, Брийя-Саварен, подобно Дежерандо, вошёл в состав Общества содействия национальной промышленности и представил там ирригатор собственной конструкции. Друг Андриё, сторонник неологизма и романтизма, он был любителем медицины и с удовольствием посещал защиту диссертаций, Как знаток гастрономии и признанный эксперт, он по настоянию Ришерана согласился опубликовать свои Гастрономические размышления. Несмотря на боязнь, что его будут воспринимать как человека, интересующегося только «пустяками» (особенно те, кто знает о книге только по заголовку), он нашёл утешение в том, что тридцать шесть лет непрерывной и серьёзной государственной службы уже обеспечили ему противоположную репутацию. В 1825 году он публикует свой остроумный, обаятельный, изобретательный и оригинальный труд в лёгкой, даже фривольной форме — труд, который, по словам Ришерана, все захотели прочитать. Однако книга эта полностью затмила «экономиста и юрисконсульта» Брийя-Саварена. Тем не менее, в Физиологии вкуса мы видим настоящего идеолога. Именно он выстраивает теории и факты по «аналитическому порядку», исследует происхождение гастрономии, составляет философскую историю кулинарии, говорит об аналитической гастрономии и её изысканиях относительно воздействия пищи на организм. Он открывает в человеческом языке движения «спикации», «ротации» и «йерриции» — неизвестные у животных, и излагает размышления о сне и сновидениях, ссылаясь на Рёдёрера и полемизируя с Галлем, — размышления, которые напоминают идеи Кабаниса и до сих пор представляют интерес для изучения.

Это человек, воспитанный XVIII веком, который, «заложив теоретические основания гастрономии, чтобы поместить её в разряд наук», и «точно определив, что следует понимать под гурманством, отделяя его от обжорства и невоздержанности», упрекает излишне суровых моралистов в том, что они стремились видеть порок там, где существует лишь «разумно понятое наслаждение». В его взглядах легко распознать экономиста, для которого «гурманство — это та связь, что объединяет народы посредством взаимного обмена предметами повседневного потребления».

— II —

Идеология, физика и математика, Лакруа и Био; Ланселин

Математические, физические и естественные науки продолжают следовать методу, который по их примеру приняла идеология, и сохраняют с ней свою связь. Чтобы быть исчерпывающим, следовало бы написать историю научного движения нашего века. Мы ограничимся лишь несколькими именами. Мы уже говорили о Лакруа и его взгляде на анализ и синтез. Профессор на факультете наук, после защиты центральных школ, он оставил Опыты об обучении, чтение которых до сих пор рекомендуется ученикам наших философских классов. Сент-Бёв с удивлением обнаружил, что Биo, «восхваляемый как христианин первых веков» графом Шамбором, написал в 1803 году Опыт по всеобщей истории наук во время Французской революции, где твёрдо отстаивал доктрину усовершенствования (perfectibilité), а в 1809 году, в статье о влиянии точных идей на литературные произведения, подверг критике систему конечных причин Бернардена де Сен-Пьера. Он был бы ещё более удивлён, если бы знал Био, как мы, сначала как восторженного профессора центральных школ и убеждённого редактора Декады. Но Ланселин, чьё творчество весьма мало известно, покажет нам ещё лучше, насколько идеология была тесно переплетена с науками.

Десять страниц у Дамирона, ни слова у Кабаниса, краткая заметка в Декаде, любопытное письмо, которое мы обнаружили в архивах Академии моральных и политических наук, — вот всё, что у нас есть, наряду с его сочинением, которое само по себе довольно трудно даже найти, — о Ланселине, имя которого не значится ни в одной истории философии, ни в одном биографическом или философском словаре. Родившийся в Нормандии в 1769 году, он получил превосходное гуманитарное образование в Кане и два года изучал философию под руководством самого бесстрашного из схоластов. Затем он посещал публичный курс математики, преподаваемый Лё Каню, врачом и философом, состоявшим в переписке с Д’Аламбером, и именно ему он был обязан первым пробуждением своего разума. Будучи учеником Школы морского инженерного дела, где его преподавателем был Лабе, впоследствии профессор Центральной школы при Пантеоне и (в V году Республики) переводчик Введения Эйлера в анализ бесконечно малых, он изучал там математику, полюбил свою профессию и философские изыскания. В 1789 году он уже был инженером-кораблестроителем, а с 1796 года — главным инженером. В VI году Республики он был назначен заведующим четвёртым лесным округом, простиравшимся от Дюнкерка до Луары.

Ланселин (P. F. Lancelin) утверждал, что, когда он завершал работу над своим сочинением, ему были известны лишь Опыт Локка, Логика Кондильяка и Философские и нравственные сочинения Бэкона (в V году Республики). Принять это утверждение невозможно, и хотя мы не станем приписывать его труду больше оригинальности, чем в нём действительно содержится, но и не будем по этой причине считать его менее интересным и менее любопытным.

Ланселин участвовал в конкурсе на тему о «влиянии знаков» и был удостоен почётного упоминания наряду с Прево, тогда как Дежерандо получил премию. Первая часть его труда была посвящена Бонапарту, первому консулу, «призванному осуществить замыслы философии и надежды философов», и представлена на рассмотрение Национального института, учёных обществ Европы, друзей подлинной философии, разума и истины. Рассматривая мозг как центральный орган, а наши идеи, их знаки и искусство их применения — как материалы, инструменты, рычаги мозга, он ставит себе целью восходить к происхождению наших чувств, ощущений, интеллектуальных и нравственных способностей, разложить на составляющие голову и сердце, душу или нравственную природу человека, то есть совокупность ощущений, привычек и способностей, система которых варьируется в зависимости от организации и воспитания; и тем самым — создать то, что Д’Аламбер называл «экспериментальной физикой души». Термин «идеология» он считает слишком ограниченным, поскольку анализ идей — лишь один из элементов моральной анатомии человека, и предпочитает термин «метафизика». В этой науке, которая охватывает человека, искусства, науки, вселенную и природу, которая анализирует и разлагает всё на части, чтобы ясно показать, что содержит каждая идея и каждый предмет, он видит основание публичного образования, воспитания, нравственности и законодательства. Среди метафизиков он помещает Ньютона, Франклина и Вашингтона, Локка, Кондильяка, Байи, Лавуазье и Кондорсе, Бонапарта, Лагранжа, Лапласа, Монжа, Фуркруа и Кабаниса, которые соединяют в себе точность, широту и глубину.

Сочинение состояло из трёх частей: анализа мыслящей способности, развития воли и классификации наших знаний. Первая часть, разделённая на три секции, посвящена общему развитию чувствительности, операциям духа, идеям, возникающим из них, и формированию интеллектуальных способностей, выражению идей, основаниям философской грамматики и точного языка.

Ланселин признаёт лишь одно чувство — осязание. Рука это один из главных инструментов усовершенствования. В бесчисленном множестве планет, блуждающих вокруг звёзд, должно существовать бесконечное число новых видов существ, которые различаются продолжительностью жизни, формой и организацией, в зависимости от жизненной и производящей энергии того небесного тела, которое даёт им рождение и их питает, от его массы, его расстояния от центра, от количества теплорода (калорика) и света, которое оно получает. Инстинкт это система первичных способностей; разум, в высшей степени усовершенствованный размышлением и опытом, есть расширенный инстинкт, позволяющий человеку быстро распознавать наилучший способ действия. Физическое и нравственное часто представляют собой одно и то же, обозначенное разными словами: переменные и преходящие способности, составляющие душу организованных и живых существ, это результат организации тела, как свойство показывать время является следствием конструкции часов. Материя, будь то инертная или живая, это великое целое, вселенная, совокупность всех тел; природа — это сумма тел и сил, которые их оживляют; тяготение и теплород — это совокупные силы, составляющие душу мира. К математическим и физическим наукам, которые изучают основные свойства тел, к метафизике и наукам, исследующим вторичные качества — самопроизвольное движение, ощущения, идеи, чувства — можно добавить ещё одну науку, целью которой будет точное определение изменений ощущений и способностей, соответствующих естественным или случайным изменениям материальных частей, и устранение нарушений, вызванных внешним воздействием или взаимным влиянием двух систем. Не существует ни абсолютного творения, ни уничтожения, есть лишь превращения материи, сумма которой остаётся постоянной. В бесконечном пространстве, вмещающем её, силы, вечно действующие — тяготение и теплород — сохраняют, изменяют, разрушают первичные движения больших масс: планет, комет, звёзд или солнц, а также химические явления растительности и жизни. Миры формируются и распадаются в течение длинной цепи накопленных веков; одни небесные тела угасают, другие загораются; новым скоплениям или системам предшествуют разрушенные или изменённые; тысячи живых видов исчезают, уступая место другим, которые со временем изменятся и исчезнут вследствие вековых изменений и частичного или полного распада систем, породивших их своей организацией. Материя, пространство и длительность — вечные элементы, с помощью которых природа, сумма тел и сил, производит бесконечную цепь движений, событий, превращений и метаморфоз, из которых текущее состояние вселенной есть лишь мимолётное звено. Тяготение управляет формированием и движениями великих небесных тел; вместе с теплородом оно вызывает и поддерживает растительность и жизнь; под именем сродства (аффинитета) оно формирует животных, растения, минералы; наконец, воля или сила двигаться у организованных и чувствующих существ в значительной степени является всего лишь действием тяготения.

В этой первой части, и во всём своём труде Ланселин предстает как человек, в котором перебродили все идеи, порой плодотворные, порой разрушительные, великие или наивные, чрезмерно позитивистские или дерзкие до предела, — все те идеи, что были пущены в обращение в XVIII веке. Эти идеи Ланселин воспроизводит неуклюже, но с энтузиазмом; он их преувеличивает, искажает, но порой и развивает с удачей. В этой первой секции узнаются Кабанис и Лаплас, но на ум приходят Спенсер и Тиндаль.

Во второй части вновь появляются Кондильяк и Локк, Бэкон и Дестют де Траси. Анализ — это двойственная операция, которая соединяет и разлагает: необходимо определить число и качество элементов, из которых должна состоять каждая интеллектуальная и нравственная идея, свести мыслящую силу к трём формам: разуму, воображению и памяти — и составить аналитический словарь, в котором за каждым словом, выражающим сложную идею, будут следовать все термины, обозначающие частные идеи, из которых она состоит. Третья часть напоминает Д’Аламбера. Ланселин предлагает составить словарь истины, в который будут внесены самоочевидные вещи или те, что поддаются демонстрации: утверждения, признанные истинными в геометрии, механике, астрономии, физике и т.д.; затем — системы, искусство предположения, теория вероятностей, факты и рассуждения, которые не являются очевидными, но могут стать таковыми посредством строгой демонстрации, — в рамках истории гения и воображения; наконец, собрать теорию и практику абсурда: мифологию, теологию, религии, метафизические мечтания, историю жрецов, прорицателей, магов, колдунов, шарлатанов всех видов — с целью провести демаркационную линию между разумом и безумием, между истиной и заблуждением. Если он предлагает сблизить уравнения и утверждения, привлечь учёных и философов к совершенствованию наук и языков, создать язык исключительно аналитический, посвящённый только прогрессу философии, разума и истины; ограничить образование детей раннего возраста изучением рисования — «необходимого введения ко всем профессиям и талантам»; создать школы нравственности и законодательства, народные праздники, а из философских книг извлекать всё, что в них истинно, полезно и хорошо, чтобы затем без вреда сжечь по меньшей мере три четверти из них; тщательно подбирать элементарные книги для каждой области образования — в нём без труда узнается читатель Кондильяка, поклонник Лавуазье и Эйлера, Д’Аламбера и Лагранжа, Лапласа, современник и ученик авторов закона брюмера IV года, Кондорсе, Кабаниса и Дестюта де Траси. Здесь проявляется и преувеличение тогдашних доктрин; но также и идеи, которые скорее напоминают Ламарка и Дарвина, чем де Мале или Робине. Из того, что мы не видели, как меняются живые виды, — говорит Ланселин, — мы не имеем права заключать, что они неизменны, не больше, чем роза имеет право считать вечным и неизменным садовника, которого она знала в течение тех двенадцати или пятнадцати дней, что прожила. В ходе последовательных революций Земли, эманации Солнца, наступил момент, когда в результате брожения и сближения органических молекул, в изобилии рассеянных по земному шару, зародыши самца и самки животных видов либо образовались, либо развились благодаря соответствующей температуре, прошли ряд нарастаний и метаморфоз, и в конце концов достигли того состояния, в каком мы видим ныне животных и растения. Быть может, сначала существовали бесформенные существа, чудовища, которые, не обладая достаточными способностями, не смогли ни сохранить, ни передать жизнь; быть может, природа на протяжении веков производила бесплодные попытки. Но существа более сильные, более хорошо организованные — выжили, размножились и образовали виды. Быть может, человек с самого начала был таков, каким мы его видим; а быть может, ему потребовались века и целые ряды вариаций, чтобы достичь того состояния, в котором живут дикари на островах.

Ланселин, восхваляя Бонапарта, одновременно горячо выступал в защиту неограниченной свободы печати и высмеивал все религиозные представления: неудивительно, что он был довольно холодно принят человеком, который вскоре должен был заключить Конкордат, упразднить класс моральных наук и полностью лишить прессу свободы. За несколько дней до подписания Конкордата, по постановлению первого консула, Ланселину была назначена пенсионная отставка. Болезненный и лишённый необходимых средств, он смог опубликовать вторую часть своей книги только в конце 1802 года. Он не удивляется тому, что не занял места «в уме магистрата, который должен носить Францию в своём сердце, а земной шар в своей голове». Чувствуя потребность любить всех, не завидовать никому, ненавидеть только преступления, он просит у своих врагов лишь одного — пощадить его, не губить клеветой, ядом или кинжалом, ибо он желает посвятить всю свою жизнь поиску истины и совершенствованию разума. Кондильяк и Гельвеций, Кондорсе и Кабанис, Руссо и Дестют де Траси, по-видимому, дали Ланселину большинство идей, которые он развивает во второй части. Нужно признать, что у него встречаются весьма здравые суждения — об образовании, соответствующем каждому гражданину, каждому сословию, каждому положению. Но важно отметить, что говорит Ланселин о религиях, чтобы показать, на примере человека, на которого сильно влияла среда, насколько религиозные взгляды уже подверглись глубокой трансформации. Он говорит, что «крестьянин, ремесленник, испытывают смутные желания, тревогу, которой требуется определённость, и сильную страсть к чудесному. Люди настолько несчастны, что было бы жестоко лишить их средства стать хотя бы немного менее несчастными». Им можно было бы, следовательно, дать своего рода нравственный катехизис, в котором религия имела бы своё место в форме праздников, посвящённых природе и отечеству, любви и дружбе, благодарности, гению, добродетелям, создателям наук и искусств, великим людям и всем истинным благодетелям человечества. И при всём том, что он утверждает: господствующие религии дурны, когда они нетерпимы и противоречат морали; что человек здравомыслящий и разумный, вынужденный логикой признать, что душа рождается и умирает вместе с организацией тела, будет обвинён в материализме — как будто в природе существует что-то, кроме материи и сил; как будто природа могла бы иметь Творца; как будто всякий, кто наблюдает, изучает, мыслит и рассуждает, не является подлинным материалистом, — Ланселин всё же признаёт, что религия ещё долго будет пользоваться влиянием и смягчать для многих людей неизбежные бедствия существования, и он ограничивается лишь — хотя и весьма энергично — требованием терпимости к тем, кто в неё не верит. Философия XVIII века перестаёт быть агрессивной.

Все сильнее заболевая и, возможно, потеряв ещё больше сил, Ланселин в 1803 году издал третью часть своего Введения в анализ наук. Она вовсе не является наименее интересной. Великие системы тел, — говорит он, — имели своё начало и окончатся; животные виды погибнут в результате ослабления или усиления солнечного тепла либо внутреннего калорика. Тяготение и калорик, породившие нынешнюю организацию Солнечной системы; разум и воля, управляющие формированием организованных и чувствующих существ, всё это первопричины почти всех вторичных движений, четыре великих всеобщих факта, к которым ограничивается доступ наблюдения и за пределы которых она не может подняться. Показать, как из них вытекают факты второго порядка, а из тех факты третьего порядка; восстановить скрытую нить, связывающую непрерывной цепью все факты с основным фактом, упорядочивая их в естественном ряду их происхождения или передачи производимых ими движений, — такова должна быть задача ума. Единая наука природы включает первую группу наук, которые можно назвать первичными, и которые возникают из описания тел, классификации объектов и фактов. Человек является предметом особой науки. Затем следуют регулярные или нерегулярные продукты мыслящей силы: математические и физико-математические науки, рисование, живопись, скульптура; поэзия — эпическая и драматическая; музыка и изящная словесность; космогонии и теогонии, теософия и астрология, онтология и пневматология, магия и прорицание.

Над всеми науками и всеми искусствами возвышается истинная философия, подлинная метафизика — универсальный анализ, или наука принципов. Подготовленная Аристотелем, Гиппократом и Плинием, созданная Бэконом, обогащённая Ньютоном, Локком, Кондильяком, Эйлером, Д’Аламбером, Дидро, Гельвецием, Вольтером, Кондорсе, она многим обязана Декарту, Бюффону, Лейбницу. Один человек не в силах глубоко изучить и упорядочить все науки; поэтому необходимо, чтобы учёные разделили между собой область универсального анализа и каждый из них выработал философию той науки, которой он занимается.

К этой картине человеческих знаний, восходящей к Бэкону, Дидро и Д’Аламберу, к Дестюту де Траси, но ведущей также к Амперу и Конту, Ланселин хотел бы присоединить картину вековых изменений природы, или материи и сил, которые её оживляют, рождения, картину жизни и смерти небесных тел. Убеждённый, вслед за Декартом, что существует общий и надёжный метод, применимый к решению всех видов проблем, он указывает три вопроса, которые особенно привлекли его внимание. Ни один философ не строил более обширных замыслов и не возлагал на будущее таких надежд, как Ланселин. Он уже составил, как он сам говорит, Аналитический трактат о математических языках; он думал продолжить его Духом языков, чтобы сблизить живые языки с языками точными, а также наметить Философский и беспристрастный обзор важнейших произведений человеческого духа, где отделил бы истину от заблуждения у лучших философов. Возможно, он вернулся бы к вопросу о том, в какой степени религия может быть полезна людям. Наконец, он был бы склонен взяться за осуществление того труда, которого нас лишила смерть Кондорсе! Но Ланселин умер, по-видимому, вскоре после этого, едва достигнув тридцати пяти лет: нищета, болезнь и чрезмерный труд помешали ему воплотить в жизнь эти многочисленные проекты.

В школе, взгляды которой так часто критиковали за узость и упрекали в стремлении ограничивать поле исследований, у Ланселина, безусловно, не было недостатка ни в амбиции, ни в метафизической смелости, и он считал, что не отклоняется от линии Лапласа и Кабаниса, Дестюта де Траси и Кондорсе, а следует тем же путём и применяет тот же метод.

— III —

Идеология и естественные науки, Сюэ, Алиберт, Ришеран, Флуренс и др. ; Биша; Биша и Кабанис; Шопенгауэр и Гартман; Ламарк; его трансформизм и психология; Бори-де-Сен-Венсан; сравнительная идеология и философия науки, Драпарно; идеология и медицина, Бруссе

Для естественных наук потребовалось бы сочинение ещё более значительное, чем для физических и математических наук, если бы мы действительно захотели показать, какой прогресс они совершили под влиянием идеологии и какой вклад, в свою очередь, они внесли в неё. В нём следовало бы отвести место Сюэ (Süe) — сотруднику Декады, профессору и библиотекарю Медицинской школы, автору таблиц, добавленных к Отношениям физического и нравственного, — а также Русселю, автору Физической и нравственной системы женщины, незавершённой Системы физического и нравственного человека, Заметки о симпатиях, Опыта о чувствительности и Сообщения о госпоже Гельвеций. Точно так же стоило бы упомянуть Алибера (d’Alibert) и Ришерана, которых хвалили Кабанис и Брийя-Саварен, и указать, что Ришеран ещё в 1839 году, говоря о Кабанисе, выказывал восхищение, которое он не мог не передать своим ученикам; Флуренса (Flourens), которого Сент-Бёв представляет как ученика Дестюта де Траси и который доводит нас вплоть до 1867 года; Этьена Жоффруа Сент-Илера, создателя философской анатомии и отца Исидора, современника Дарвина; Эскироля и его исследования в области душевных расстройств и т. д. Так же как преемники Кабаниса, ученики Пинеля продолжают соединять философию с медициной, восхвалять анализ и ссылаться на Гиппократа: идеология остаётся госпожой медицинского факультета даже во времена борьбы между Пинелем и Бруссе. Но есть люди, которых недостаточно просто упомянуть: это — Биша, Драпарно, Ламарк, Бори де Сен-Венсан и Бруссе.

Биша (1771-1802), «все сочинения которого, — говорит Брийя-Саварен, — несут на себе печать гения, сочетал порыв энтузиазма с терпением ограниченных умов и, умерев в тридцать лет, заслужил, чтобы его память была отмечена общественными почестями». Он разделяет жизненные явления на два класса: называет животной жизнью функции, связывающие нас с внешними телами, а органической жизнью — те, что служат постоянному составлению и разложению наших частей. Этому различению двух жизней он придаёт такую чёткость, точность и значимость, которых оно не имело ни у Аристотеля, ни даже у Бюффона. Как и Бартез, не будучи ни более спиритуалистом, ни более материалистом, он провозглашает необходимость наконец-то перейти к строгому изучению жизненных явлений, отказавшись от изучения их причин. Подобно Кабанису, он считает, что нужно наблюдать ребёнка и взрослого, старика и женщину, самого человека в разные времена года, когда его душа спокойна или взволнована страстями, — чтобы получить общие результаты неоспоримой ценности. Как и он, Биша придаёт большое значение различению между церебральной системой и ганглиозной системой.

Именно при чтении Философской нозографии Пинеля у Биша возникла идея и план трактата, в котором он классифицировал оболочки. Цитируя Аристотеля, Бюффона и Бартеза, он мог бы по этому признаку быть причислен к идеологам. Но он ничего не говорит о Кабанисе. Последний, в предисловии к Отношениям физического и нравственного, упоминал «тех, кто, не колеблясь, счёл возможным присвоить себе несколько содержащихся в книге идей, не сочтя нужным указать их источник», и добавлял, что «поскольку он стремится распространять истины, которые считает полезными, он гораздо больше обязан этим авторам, чьё знание и талант придают идеям такую силу и вес, которых он сам, увы, не мог им сообщить». И тут же, в примечании, он «оплакивает смерть Биша, которая вызывает у него столь острое сожаление, что он не может не выразить его именно в этом месте». Кабанис полагал, что Биша заимствовал у него несколько идей. Был ли он прав? Бюиссон это отрицает. Говоря о различении церебральной и ганглиозной систем, изложенном в пространной сноске в Физиологических исследованиях о жизни и смерти, он утверждает, что другие — неизвестно почему — также пытались приписать это себе в то время, как это сочинение уже давно находилось в руках широкой публики. Здесь он намекает на Кабаниса. Насколько мог, он старался утвердить оригинальность Биша. Множество его отдельных тетрадей содержали в деталях различие двух видов жизни и служили основой его преподавания. Мемуары для Медицинского общества содействия, и особенно шестой из них, сделали его известным широкой публике.

У нас нет никаких оснований полагать, что Кабанис хотел приписать себе идеи других. Никто, более чем он, не стремился отдать каждому должное. Этого мы не можем сказать о Бюиссоне. Поклонник де Боналя, которого он постоянно цитирует и чьё определение человека считает превосходным, он яростно нападает на «софистов», на Сен-Ламбера и на «безумного автора Системы природы, настолько абсурдной, что она заставляет краснеть даже своих сторонников». Его политические и философские взгляды отдаляли его от Кабаниса и не оставляли ему особой возможности быть беспристрастным. Более того, если Исследования (Биша) действительно были в обращении у всех, когда Кабанис выразил свою претензию, это ещё абсолютно ничего не доказывает. Бюиссон не относит физиологические исследования Биша ранее 1798 года, поскольку до этого тот был всецело поглощён анатомией. Между тем Кабанис уже опубликовал свои Наблюдения о госпиталях, Степень достоверности медицины, преподавал в медицинской школе и зачитал в Институте большинство мемуаров, которые позже войдут в Отношения. Мемуары Медицинского общества, включая и труды Биша, были представлены как «приложение его идей». Наконец, Тюро публиковал в Декаде своё второе письмо о Кабанисе в то же самое время, когда та анонсировала Исследования Биша. Как он мог заимствовать у Биша доктрины, которые уже давно обнародовал сам? Что Биша не упомянул Кабаниса — это можно объяснить различием политических взглядов. Быть может, он считал своими теории, изложенные учителем, чьи курсы он мог посещать. В любом случае, абсолютно бесспорно, что эти идеи были впервые представлены и развиты Кабанисом, и попытки умалить его оригинальность были вызваны желанием бороться с идеологами.

Шопенгауэр не ошибался. Намекая на то, что Биша с талантом развил доктрины Кабаниса, он сблизил их в тот момент, когда уже было невыгодно ссылаться на последнего. Хотя он говорит о прогрессе физиологии, достигнутом благодаря Мажанди, Флуренсу, Беллу и Маршаллу Холлу, он считает, что эти успехи были недостаточны для того, чтобы Биша и Кабанис казались устаревшими. Он не желает, чтобы писали о соотношении физического и нравственного, прежде чем не усвоят Кабаниса и Биша in succum et sanguinem — до полного растворения в соках и крови. Он признаёт, что после Канта именно Гельвеций и Кабанис стали для него вехами в жизни. И это тем более заслуживает внимания, что Шопенгауэр рассматривал свою философию как метафизический перевод физиологии Биша — то есть доктрины двух жизней, а саму эту доктрину — как физиологическое выражение своей философии. Что Шопенгауэр нашёл у Биша более полное, более физиологическое изложение, очищенное от философских тенденций, которыми пронизана теория у Кабаниса, — мы нисколько не отрицаем; что Биша был оригинальным учеником — мы в это верим. Но мы также считаем, и доказали это, что он был учеником именно Кабаниса.

Шопенгауэр, не отделявший Кабаниса от Биша, показывает, что невозможно не связать их с другими мыслителями, с которыми мы их уже сопоставляли. Сильное влияние на него оказал также Гельвеций, на которого он ссылается, чтобы его не считали учеником Гегеля; Вольтер, Дидро и Шамфор; Ламарк, имя которого часто соседствует у него с именем Кабаниса. Но Кабанис, кроме того, придавал большое значение бессознательным впечатлениям и инстинкту, сближая его одновременно с тяготением и с чувствительностью. Шопенгауэр поставил волю выше разума, тем самым подготовив теории своего преемника Гартмана. Не является ли Кабанис — пусть не прямо, но уж во всяком случае косвенно — одним из предшественников «мифологии бессознательного»?

Де Бональд, как и Шопенгауэр, сблизил Кабаниса и Ламарка. Жан-Батист Пьер Антуан де Монне, шевалье де Ламарк (1744-1829), ученик иезуитов из Амьена, военный, а затем служащий у банкира, находился в отношениях с Бюффоном, который способствовал печати его Флоры Франции и поручил ему сопровождать своего сына в Голландию, Германию и Венгрию. Бедный и вынужденный работать на книжных издателей, он описал в Методической энциклопедии все растения от буквы A до P, дал характеристики 2000 родов, исследовал гербарии, ботанические сады, книги и обращался ко всем путешественникам. Соннера подарил ему великолепный гербарий, собранный в Индии; Вольней привёз ему из Америки камни, наполненные раковинами. Назначенный в 1794 году ответственным за беспозвоночных в Музее естественной истории, он имел перед собой огромный объём работы — и выполнил его. Он пролил свет на неведомый мир и нашёл в изучении этих животных, чья организация отличается особым разнообразием и своеобразием, средства для решения проблем естественной истории и философии. Первая из этих проблем — это проблема вида; вторая касается причин, благодаря которым возникает и сохраняется жизнь, а также поразительной прогрессии, которую можно наблюдать у животных как в усложнении их организации, так и в количестве и развитии их способностей.

Заслуги этого естествоиспытателя никогда не оспаривались, даже со стороны Кювье. Флора Франции, статьи в Методической энциклопедии, Естественная история беспозвоночных животных (7 томов) и классификация, предложенная Ламарком с 1794 по 1807 год, поставили его в первый ряд. Мы должны показать, что сделал Ламарк для естественной философии и психологии. Изучать его следует прежде всего по Зоологической философии. Без сомнения, он уже высказывал в своей Гидрогеологии и в Рассуждениях или исследованиях об организации живых тел (1802) ряд идей, которые вновь встречаются в Зоологической философии.. Но сам он говорит нам, что последняя работа — это не что иное, как новая редакция, переработанная, исправленная и значительно расширенная версия Исследований, в которой он использовал материалы, подготовленные для Биологии, от написания которой он отказался.

Как человек, близкий к Бюффону, который — до и после де Мале и Робине — предлагал различные решения вопроса о происхождении видов, Ламарк, после того как он изучил богатые коллекции и огромное число беспозвоночных, оказался неспособен надёжно установить границы видов среди множества полипов, лучевых, червей и насекомых, и не смог найти для их разграничения иные признаки, кроме мельчайших, а порой и вовсе детских особенностей. Именно это привело его к утверждению, что виды не обладают абсолютной постоянством, не столь древни, как сама природа, но подвержены изменениям обстоятельств, которые с течением времени вызывают изменения в их признаках и форме. Дарвин назвал Ламарка своим предшественником; Геккель поставил его рядом с Гёте и Дарвином и особо отметил его заслугу в том, что тот попытался доказать происхождение человеческого вида, по линии эволюции, от млекопитающих, близких к обезьянам. М. де Катрфаж сосредоточился в основном на слабых местах его учения, тогда как Мартен высветил его вклад в формулировку трансформистской доктрины: влияние среды на организм и наследственную передачу признаков, по его словам, принадлежат Ламарку, который, кроме того, предвосхитил и довольно чётко описал борьбу за существование — не увидев, впрочем, бесконечных последствий этого принципа и той огромной роли, которую он играет в природе. Людовик Карро особо отметил ту осторожность, с которой Ламарк представлял трансформизм как теорию, которую и спиритуалисты могли бы принять: неспособность материи к ощущению, природа как орудие высшей воли, различение идеи и ощущения. По мнению Перье, Ламарк никогда не хотел сказать, будто «животное всегда в конечном итоге получает орган, которого оно желает», но он приписывал трансформации видов стимулирующему воздействию внешних условий, выражающемуся в форме потребностей, и таким образом объяснял то, что мы называем адаптациями. Перье также подчеркнул важность теории актуальных причин, пришедшей на смену идее катаклизмов или всемирных бедствий, а также колебания Ламарка в вопросе о человеке — «о котором можно было бы думать, что он лишь видоизменённый четверорукий примат, если бы его происхождение не отличалось от происхождения животных, но который, тем не менее, поскольку отличается от высших животных в психологическом плане лишь в степени, должен происходить от них, как и они — от самых простых форм». Таким образом, трансформистская теория Ламарка была представлена во всех своих аспектах, и мы ограничимся тем, чтобы кратко напомнить её основные положения.

Ламарк различает то, что он называет «частями искусства» — систематические распределения, классы, отряды, семейства, роды, номенклатуру — и законы и действия природы, которая создала лишь отдельных индивидов, сменяющих друг друга и подобных тем, кто их породил. Подчёркивая важность изучения взаимосвязей, он сравнивает не только классы, семейства, виды, но и части, составляющие индивидуумов — органы чувств, дыхания, кровообращения и т. д. Таким образом, он видит в животном мире разветвлённый ряд, неравномерно градуированный, который не имеет разрывов в своих частях — или, по крайней мере, не всегда их имел, если верно, что исчезновение некоторых видов привело к их образованию.

За очень длительное время природа произвела все организованные тела, начиная с самых простых, возникающих в результате самозарождения в подходящих местах и при соответствующих условиях. Функции и органическое движение, установившиеся в этих зачатках, постепенно развивали органы и разнообразили живые существа. Над животными наименее совершенными, которые движутся только в ответ на внешние раздражители, обладая лишь раздражимостью без чувства и воли, поднимаются те, кто, испытывая ощущения, обладает смутным ощущением собственного существования и подчинённой, вынужденной волей; затем — те, кто наряду с раздражимостью и ощущениями имеет внутреннее чувство бытия, способность формировать смутные представления и определяющую волю, хотя всё ещё подвержен склонностям, влекущим к определённым объектам; и, наконец, — самые совершенные животные, обладающие ясными и точными идеями, способные сравнивать и комбинировать их для формирования суждений и сложных понятий. Каждая новая способность проистекает из добавления специального органа, из усложнения организации. Природа создаёт организацию, жизнь, чувство; она умножает и разнообразит органы и способности исключительно через потребность, которая устанавливает и направляет привычки. То, что мы делаем с домашними животными, природа осуществляет — только за счёт времени — со всеми существами: климат, пища, характер и качество местности, словом, разнообразие или изменение среды порождают новые потребности, которые требуют иных привычек, вызывают развитие тех частей, что используются чаще, или же — усилиями внутреннего чувства — создают новые части. Изменение, происходящее таким образом — удлинение шеи у жирафа, языка у муравьеда, появление рогов — передаётся всем последующим особям, подверженным тем же обстоятельствам. Следовательно, природа последовательно произвела все виды: она начала с наиболее несовершенных, или самых простых, и закончила наиболее совершенными, постепенно усложняя их организацию. Животные распространились по всем обитаемым регионам земного шара. Каждый вид, под влиянием условий, в которых он оказался, приобрёл те привычки, которые мы ныне ему приписываем, и те изменения в своих частях, которые показывает наблюдение. И чтобы опровергнуть этот вывод, нужно было бы доказать, что ни одна точка земного шара никогда не меняется — ни по своей природе, ни по экспозиции, ни по положению, ни по климату; а затем — что ни одна часть животного организма не изменяется, даже спустя большое количество времени, под действием изменения обстоятельств!