Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском и английском языках

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

Диалоги Платона очень условно разделяют на 3-4 периода по хронологии, и списки их датировок часто отличаются друг от друга. Мы взяли все доступные списки и попытались совместить все принятые подходы между собой, после чего получилась следующая картина:

- Ранний период (90-80-е гг. IV века до н. э.): «Апология Сократа», «Критон», «Евтифрон», «Лахес», «Лисид», «Хармид», «Протагор» и 1-я книга «Государства».

- Переходный период (сер. 80-х гг.): «Горгий», «Гиппий меньший», «Ион», «Гиппий больший», «Менексен».

- Зрелый период (кон. 80-х и 60-е гг.): «Менон», «Евтидем», «Кратил», «Федон», «Пир», «Федр», II-X книги «Государства» (учение об идеях), «Теэтет», «Парменид».

- Поздний период (кон. 60-х и 50-е гг.): «Софист», «Политик», «Филеб», «Тимей», «Критий», «Законы», «Послезаконие» (редактор и вероятный автор — Филипп Опунтский).

- Спорные диалоги (если авторство его учеников, то это чаще всего поздний период): «Алкивиад первый», «Алкивиад второй», «Гиппарх», «Влюбленные», «Феаг», «Клитофон», «Минос», «О правосудии», «О добродетели», «Демодок», «Сизиф», «Безмятежный», «Алкион», «Гермократ», «Эриксий», «Аксиох».

Диалог «Кратил» относится к одним из самых спорных в наследии Платона, и при этом ещё и одним из самых крупных. Действие диалога происходит в Афинах. Между собой спорят последователь Гераклита по имени Кратил, и последователь Сократа по имени Гермоген. Их диспут посвящен теме правильности имён; являются ли имена «традиционными» или «естественными», то есть, является ли язык системой произвольных знаков, или же слова имеют внутреннюю связь с тем, что они обозначают. Диалог начинается так, будто спор Гермогена и Кратила в самом разгаре, и много чего остается уже позади. Как раз кстати мимо них проходит Сократ, и поэтому Гермоген решает пригласить учителя присоединиться к диспуту. Таким образом, участниками беседы являются три философа — Сократ, Гермоген и Кратил. К слову, персонаж Кратил, имя которого носит этот диалог — первый из известных вдохновителей Платона к переходу в философию. Аристотель даже утверждает, что Кратил повлиял на Платона, познакомив его с учением Гераклита.

Когда Сократ присоединяется, ему сжато пересказывают суть беседы. Кратил утверждает, что по самой природе вещей бывают правильные или неправильные наименования. Условно говоря, если у Платона — узкие плечи, а не широкие, то его имя не соответствует его сущности. Или если Филодем (фило — любить, демос — народ) окажется ненавистником демократии, то это тоже будет противоречием в имени. Такова, примерно, позиция Кратила, которую потом будет доказываться Сократом в деталях. Кратил даже считает, что неправильное имя стоит расценивать даже не как ошибку, а как пустой звук, тишину.

С другой стороны позиция Гермогена, который убежден в том, что правильность имен не имеет ничего общего с природой вещей, и что она поддерживается исключительно договорной теорией, т.е. имеет принципиально искусственный, культурный характер. Он — брат богача Каллия, известного покровителя софистов, и сам, вероятно, посещал лекции Протагора. Здесь Гермоген выступает почти как классический софист.

Гермоген. Ни одно имя никому не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая тех, кто привык что-либо

так называть.

Сократ же, вмешавшись, сначала высмеивает софистов, особенно Продика, который сделал своей специализацией как раз «правильность имен», а затем принимается оспаривать договорную теорию. Продика он высмеивает тем, что все их затруднения якобы должны быть решены в его дорогой лекции за 50 драхм, но это слишком дорого, и Сократ слышал только лекцию за 1 драхму, поэтому придется им самостоятельно пытаться решать эти сложные вопросы. Вот мол, как дорого берет Продик за свои лекции, продажный софист. Этот пример очень популярен как иллюстрация дороговизны обучения у софистов, и стал почти основным в литературе.

Сократ против субъективизма

То, что язык вообще вещь искусственная, и поэтому никаких врожденных имен для каждой вещи не существует — это самоочевидная аксиома для большинства современных людей. Поэтому может быть очень трудно читать аргументы Платона/Сократа, когда он пытается аргументировать против таких элементарных вещей. Это один из тех немногих вопросов, когда софист (или Гермоген, который даже не был софистом) кажется защитником истины не только тем, кто изначально предвзят против Платона, но и практически всем читателям в принципе. Но я попытаюсь как-то переложить эту аргументацию в прозу. Этот вопрос, кажущийся на первый взгляд узкоспециальным, в руках Платона превращается в инструмент для исследования структуры реальности: если язык отражает природу, то изучение языка становится путем к познанию бытия; если же язык конвенционален, то философский поиск должен искать иные основания достоверности.

Конечно, Сократ не настолько глуп, чтобы совсем не понимать договорной теории. Эта теория не так уж сложна. Он примерно описывает, как она должна работать, но дальше задает каверзные вопросы. Допустим, что какой-то человек поменял местами слова «человек» и «лошадь». Для него теперь слово «лошадь» — означает на самом деле людей. Да, его могут не понимать окружающие, но, строго говоря, он должен быть не менее прав, чем другие люди. Дальше Сократ подводит к тому, что мы часто говорим о высказываниях так, будто одни из них истинны, а другие ошибочны. Не просто же так мы это делаем? Потом он вводит, совершенно неправомерно, логику целого и частей, и вынуждает признать, что и большая, и меньшая часть истинной речи — одинаково истинны. Точно также и с ложной речью. Он абсолютизирует эти категории. Либо абсолютное совершенство определений, либо абсолютная ошибочность. Так от сложных речей он переходит к отдельным именам (по сути, отдельные слова и есть часть речи, как целого), и применяет ту же схему.

Вот и выходит, что либо ложных высказываний не бывает в принципе, либо же есть какое-то внутренне свойство, позволяющее называть вещи правильно или неправильно; некий критерий. Правда, они с самого начала играют со слабой позиции Гермогена. Он зачем-то настаивает, что даже если один человек нарочно меняет смыслы слов, тогда как весь город этого не делает, то этот один человек прав. Такую позицию легче оспаривать. Но если бы критерием истины был назван собственно сам договорной консенсус, то наш бунтарь все таки ошибался бы, если человека называл словом «лошадь». Истина была бы предметом договора для каждого отдельного города, а нарушение этого договора в отдельном порядке стало бы ошибкой. Это практически самоочевидная мысль, которая пока ещё находится где-то впереди, и пока не озвучивается. Принимая, благодаря классическому поддакиванию, все манипуляции Сократа, оформленные в стиле «за всё хорошее, против всего плохого», Гермоген загоняет себя в ловушку, даже не осознав этого. Но и при этом он аргументирует всё равно неплохо:

То же самое я наблюдаю и в городах — иногда одни и те же вещи в каждом городе называются особо, у одних эллинов не так, как у других, и у эллинов не так, как у варваров.

Нужно признать, что Сократу очень везет с собеседником. Гермоген не только путается в аргументах за договорную теорию, и не только вяло соглашается с любым бредом Сократа, не стараясь спорить. А на вопрос, согласен ли Гермоген с тезисами софиста Протагора о «человеке, как мере вещей» — Гермоген склонен этому тезису не доверять. Так что этот собеседник уже на добрую половину играет на поле Сократа, и поэтому становится очевидно, что он просто не будет в состоянии разворачивать свою аргументацию до конца.

Диалог развивается очень примитивно. Сократ спрашивает, находил ли Гермоген дурных и хороших людей. Или, как софисты, он не считает, что бывают дурные люди? Гермоген, конечно же, видел очень много дурных, и очень мало хороших, но всё же он видел и тех, и других. По классике, Сократ быстро перескакивает на уровень идей, связывает эти наименования с наличием и отсутствием в этих людях идеи Блага, а поскольку Благо у него всегда прямо связано с Мудростью, то хорошие люди это синоним разумных, а дурные — неразумных. Правда, этот трюк здесь даже не был нужен, но Сократ не может не связывать доброту (благо) с разумностью (мудрость), если подворачивается возможность, это уже рефлексы. Ну а раз такие люди существуют, и они разные, то Протагор фундаментально не прав. Потому что, если человек это мера, то всё что кому не покажется, всё будет истинным. И тогда никто никогда не будет ошибаться, а значит все люди разумны, и значит также все хороши, и все обладают свойством Блага.

Этим самым Сократ демонстрирует, что либо совсем не понимает тезис Протагора, либо нарочно превращает это в фарс. Но здесь не место разбирать гносеологию Протагора. С другой стороны Сократ оспаривает и Евтидема, который смешивает противоположности, так что каждый человек оказывается добродетельным и порочным одновременно. Если всё так (казалось бы, что в этом такого, признать что не существует идеально последовательных людей и чистых типажей?), то не бывало бы ни хороших людей, ни дурных, а только дурнохорошие, и хорошодурные. А раз мы знаем, что существуют и дурные и хорошие, то и Евтидем тоже ошибся.

Итак, если не все сразу одинаково для всех и всегда и если не особо для каждого существует каждая вещь, то ясно, что сами вещи имеют некую собственную устойчивую сущность безотносительно к нам и независимо от нас и не по прихоти нашего воображения их влечет то туда, то сюда, но они возникают сами по себе, соответственно своей сущности.

Сократ пытается аргументировать, как любой типичный объективист против субъективистов, защищая здравый смысл от произвола фантазии. Здесь даже напрашиваются аналогии из науки, некая убежденность в существовании внешнего мира, подчиненного строгим физическим законам. Примерно так всё это можно трактовать, если иметь желание написать апологию Платона и его бессмертного величия. Но, к несчастью, речь идет не об этом. Первые же примеры в диалоге оказываются очень сомнительными. Он мог бы сказать, хотя бы, что лимон не вырастет сладким, а клубника соленой, ссылаясь на их природу. Но вместо этого он говорит о том, что для разрезания разных предметов люди используют разные ножи и разные методики нарезки. И поэтому для каждого предмета есть своя «природа разрезания». Как будто бы хлеб изначально задумывался под нож-хлеборезку, а если резать его тесаком для мяса, то это будет не просто неправильный выбор ножей (которые получили разные назначения по задумке их создателя-человека), но действие против самой природы хлеба. В мире изначально искусственных вещей (ножи, продукты) вдруг оказывается некая природа, причем Сократ даже не называет её рукотворной природой, он просто не делает различий. Добиться желаемой цели можно было бы, используя идею целеполагания, и тогда некоторые предметы действительно создавались с определенной целью, и если вилкой есть суп, то это будет считаться ошибкой. И дальше эта тема появится, но пока что этого в тексте нет! Почему-то Сократ решает использовать совершенно абсурдный пример с природой разрезания.

Согласившись с этим сократическим бредом, Гермоген следует за ним дальше, и уже через несколько шагов Сократ возвращается к самому началу. Здесь я снова приведу свою аналогию для иллюстрации мысли. Если мы жарим картошку по рецепту, и со строго определенной температурой, то у нас получится нормальная жаренная картошка, а тогда этот рецепт — истинная речь. Если же выбрать температуру поменьше, засыпать слишком много картошки, а вместо масла налить воды, то у нас выйдет варенная картошка на сковороде, а человек, который посоветовал этот метод — высказал ложную речь, которая не соответствует идее жаренной картошки. Но здесь говорится о сложных, осмысленных высказываниях, ведущих к какой-то цели (впрочем, это всё равно не о природе как Природе, а о человеческом искусстве и целеполагании, которое наконец-то появляется у Сократа). С этой итоговой целью, с результатом, можно соотносить эффективность всей цепочки действий. Но поскольку в самом начале мы допустили, что модель аргументов для речи — идентична той, что подходит для отдельного слова, то мы попадаем в ловушку, где «отдельное слово» = «цепочка аргументов», и оно должно соотносится с каким-то конкретным результатом. И будто бы слово тоже может быть истинным или ложным, и будто отдельное неверное слово может приводить к таким же проблемам, как при использовании воды ради жарки картошки. Гермоген не обращает на это внимание, потому что сейчас весь фокус смещен на связь слова и речи, как части и целого, и т.д. Поэтому дешевая манипуляция проходит на отлично.

Имя как инструмент и фигура Законодателя

Следующая аналогия у Сократа развивается через идею всё той же нарезки. Для любого подобного действия нужен некий предмет, орудие. Здесь это нож, лезвие. Для того чтобы что-то сверлить нужно сверло. Чтобы что-то ткать нужен челнок. А чтобы что-то назвать нужно имя (уже здесь можно лопнуть от смеха, если ещё не появился иммунитет от бредней Платона, я бы лучше добавил ещё: чтобы срать нужна жопа, и создал на этой основе ещё один диалог). Поэтому наименования объявляются орудием, чем-то на уровне молотка. Вопрос теперь в том, как происходит процесс труда в этом нашем ремесле. С ножом или сверлом всё ясно, а вот как же прилагается орудие-имя к предмету, как происходит процесс наименования?

Сократ заходит ещё дальше, и спрашивает кто создал сверло для сверлильщика, нож для повара и челнок для ткача? Понятно, что это разные мастера и кузнецы. А вот кто создал инструмент для учителя, который пользуется словом? Кто создатель самих слов? Сократ предлагает для начала версию, что этим создателем мог быть Закон, за которым стоит конкретный Законодатель. Правда, это тоже вид деятельности, а значит этим может заниматься только специально обученный профессионал. Уже здесь идут намеки на то, что этот законодатель — сам Бог, но пока ещё робкие. Сократ предлагает представить по аналогии с другими мастерами, на что бы обращал внимание этот законодатель, создавая свой инструмент.

Здесь произвольно допускается, что мастер по челнокам изучает природу ткачества, вычленяя из нее идею челнока. А потом пытается создавать конкретные челноки руководствуясь этой идеей, как идеализированным образцом. На основании этого он вносит модификации и делает разные челноки для разных видов ткани, но при этом все они имеют в себе одну и ту же основу — идею челнока как такового. За все 13 диалогов, которые мы рассматривали до этого момента, ещё ни разу теория идей не была изложена с такой степенью наглядной детализации (зато уже в следующих диалогах она будет высказываться ещё более доходчиво, чем здесь).

Так вот и с другими орудиями: отыскав для каждого дела орудие, назначенное ему от природы, человек должен и тому, из чего он создает изделие, придать не какой угодно образ, но такой, какой назначен природой. И в каждом случае, как видно, нужно уметь воплощать в железе то сверло, какое определено природой. И значит, в каждом случае и в дереве воплощать определенный природой челнок?

Теперь мы перешли от мастера, к материалу, из которого создается инструмент, и для слов таким материалом оказываются звуки. Из звуков «мастер слов» должен вычленять слова. И по всей предыдущей аналогии выходит, что создавая разные имена, как разные челноки, мастер должен иметь перед глазами, или в уме, идеальную модель имени как такового. А то, что в разных диалектах и иностранных языках бывают отличия, это так же нормально, как если кузнец будет делать ножи из разных металлов. Главное, что по форме это будет одинаковый нож, с одинаковой целью, а вторичные отличия неизбежны, но они не так уж важны. И после всего этого процесса, тот кто будет судить лучше всех об инструменте — это будет не мастер, а потребитель инструмента (повар, ткач, музыкант и т.д.). Кто же потребитель слов, который может оценить работу мастера-законодателя в разных странах мира? Это, по словам Сократа — диалектик, т.е. философ сократического типа, т.е. сам Сократ, Платон и все их друзья.

И если мастер, создающий челнок, захочет добиться лучшего результата, для чего он должен советоваться с ткачом, то мастер-слов обязан советоваться с философом. Но из всего этого огромного набора совершенно произвольных аналогий, которые ничего не доказали, главная мысль свелась просто к тому, что Гермоген не прав, говоря, что любой человек вправе произвольно менять значения слов. Это дело специального мастера (которого, правда, нигде не существует!), который с большом трудом подбирает каждому предмету «то самое» имя, которое единственное и может ему подходить.

Античный Задорнов

Платон так жаждет уязвить софистов, что ему даже наплевать на композицию диалога. Софисты уже были высмеяны им выше, а теории Протагора и Евтидема уже и так отвергнуты, как ошибочные. Но это все не имеет значения, потому Сократ вдруг заявляет, что лучшим путем для изучения правильности имен было бы заплатить кучу денег софистам, и особенно последователям школы Протагора. И ладно бы даже это было жалкой попыткой сыграть в иронию, хотя по второму кругу это и не должно было сработать. Всё ещё хуже, потому что даже персонаж Гермоген удивляется тупости происходящего, и напоминает, что он скептичен по отношению к теориям Протагора. Раз софисты не подходят, Сократ предлагает учиться правильности имен при помощи сочинений Гомера. Вообще же Сократ использует несколько приемов для «раскрытия» имен:

- Добавление и отбрасывание букв. Сократ утверждает, что со временем имена «истираются» и искажаются людьми, желающими благозвучия. Чтобы найти смысл, нужно восстановить исходную форму («пра-имя»).

- Разложение на фразы. Большинство имен трактуются как сжатые описания. Например, имя превращается в целое предложение, описывающее функцию объекта.

И хотя он начал с Гомера, и продолжит примером с именами людей, но этот подход будет затрагивать слова из самых разных сфер, а не только из мифологии и практики называния детей. Итак, перед нами «Илиада». В сочинениях Гомера указано, как одни и те же вещи называют и люди, и Боги. А это самое прямое указание к истине, потому что Боги называют вещи строго согласно природе, и всегда правильно (вот бы только ещё Гомер реально описал настоящих Богов, а сам же Платон в других местах не высмеивал эти антропоморфные мифы как сказочки…). Остается только выяснить, в чем различие, и почему оно вообще было допущено, если в «Илиаде» уже содержатся прямые указания на правильные названия.

Сократ. Ну а как тебе кажется, в городах более разумны женщины или мужчины, если говорить о том и другом роде в целом?

Гермоген. Мужчины.

После мимолетного унижения женщин, где нам намекнули на то, что из двух вариантов названий неправильные всегда употребляли женщины, из-за чего язык и начал портиться, Сократ переходит к каким-то невероятным проявлениям интеллекта, и заявляет, что если у лошади рождается лошадь, то у царя рождается царь и поэтому называть царского ребенка нужно не просто каким угодно именем, а выбирая из особого набора «царских» имен. Каждое имя — как бы выражает сущность вещи, поэтому называя царского ребенка именем простолюдинов, мы как будто назовем ребенка лошади — котом, а так нельзя. Общая логика тут очень примитивная, она даже напоминает историю с именованием детей в племенных обществах, и в некоторых современных странах, которые сохранили эти древние традиции. Если хочешь чтобы ребенок прославился, то назови его Святослав, если хочешь чтобы обладал властью, то назови его Владимир, а если он родился спокойным, то назови его Тихомир и т.д. И наоборот, если тебя уже назвали таким именем, то будь добр соответствуй своей сущности. Если тебя назвали Ратибор, то извини, но теперь тебе только на фронт, и никак иначе, ну или придется срочно менять имя на какого-то Слаботруса.

После этого следует длинная стена из бреда, который тяжело пересказать по нескольким причинам: 1) там используются примеры из греческого алфавита и греческого звучания слов; 2) сами примеры слишком абсурдны, чтобы их всерьез разбирать; 3) их банально слишком много, возможно несколько сотен. Если упростить всё до предела, то Сократ пытается сказать, что каждая буква имеет звучание как нельзя лучше для нее подобранное, и что некоторые слова, допустим, благородного характера, требуют составления из благородно звучащих букв. Короче, это абсолютно бездоказательный субъективизм Сократа, которому кажется, что греческий язык идеальный, потому что… ну… он греческий.

Но весь этот бред — центральная часть диалога, занимающая более половины его объема. Её можно охарактеризовать, как грандиозный парад этимологий. Сократ, словно одержимый божественным вдохновением (которое он иронично приписывает Евтифрону из Проспалт, с которым общался утром), начинает анализировать сотни греческих слов. Именно этот раздел вызывает наибольшие споры среди исследователей. Является ли это сатирой на примитивную филологию того времени или серьезной попыткой реконструкции древней картины мира? Мы всё таки исходим из того, что здесь Сократ пытается быть серьезным исследователем, чтобы разоружить номиналистов и сторонников опасной для него договорной теории. Но в конце диалога он, как типичный скептик, выскажется и против языкового натурализма, выискивая нечто среднее. Так что, скорее это серьезные упражнения, которые допускают самоиронию, чтобы не превращать филологию в самоцель и ключ ко всем вопросам мироздания. Как один из многих примеров, где Сократ прямо намекает, что он иронично относится к теме, можно привести этот фрагмент:

И правда, клянусь собакой, я, кажется, неплохой гадатель, а пришло мне в голову вот что: самые древние люди, присваивавшие имена, как и теперь большинство мудрецов, от непрерывного вращения головой в поисках объяснений вещам всегда испытывали головокружение, и поэтому им казалось, что вещи с вращаются и несутся в каком-то вихре

Но вернемся к Богам. Здесь интересно то, что излагая историю того, как греки начали называть Богов, Сократ будто бы бессознательно признает, что Богов конструируют искусственно из наблюдения за природой:

Итак, вот что я здесь подозреваю. Мне представляется, что первые из людей, населявших Элладу, почитали только тех богов, каких и теперь еще почитают многие варвары: Солнце, Луну, Землю, Звезды, Небо. А поскольку они видели, что все это всегда бежит, совершая круговорот, то от этой-то природы бега (θεΐν) им и дали имя богов (θεοί).

Также глупо, как Богов он вывел из темы «бега», так он работает и с демонами, и с именами отдельных Богов, и вообще со всем на свете, чем напоминает печально известного Михаила Задорнова. Вот например как говорится о демонах: «Дело в том, что они были разумны и все было им ведомо, за что он и назвал их «ведемонами». В нашем древнем языке именно такое значение было у этого слова». Демоны от слова ведать..

Из всех имен Богов единственным интересным примером кажется анализ имени Аида. И не потому, что там говорится нечто разумное, а просто из-за связи с платонизмом как таковым. Традиционный страх перед смертью якобы связывался с именем «Невидимый» (ά-ειδής). Сократ деконструирует этот страх, переосмысляя Аида как благодетельного бога, философа («совершенного софиста»), который освобождает души от телесных оков, чтобы они могли созерцать истину. Здесь этимология служит этической цели — переоценке отношения к смерти. Он намекает, что если бы людей не держали некие цепи, то они бы бежали из Аида, будь он так ужасен. Но их что-то там удерживает. И путем нехитрых софизмов Сократ приводит к тому, что самой крепкой цепью может быть только желание человека, а из всех желаний самое сильное — желание совершенствоваться, жажда мудрости. Так и выходит, что люди не могут покинуть Аид, потому что там они созерцают мудрость.

Да и самое это имя — Аид — едва ли, Гермоген, происходит от «невидимый», но гораздо скорее от «ведать (είδέναι) все прекрасное». Потому-то и назвал его законодатель Аидом.

Точно также между делом он будет анализировать и раздельно существование души и тела, и пифагорейскую метафору тела, как клетки, или как могилы для души, и всё это, вместе с переосмыслением страха смерти — перекликается с темой следующего диалога «Федон», полноценного излагающего платонизм.

Радикальный натурализм и теория мимезиса

Переходя к именам природных явлений, Сократ начинает настойчиво проводить мысль, что древние Законодатели были убежденными гераклитовцами (см. одна из цитат выше, про головокружение от любопытства). Они верили, что «все течет (panta rhei) и ничто не стоит на месте», и что «дважды тебе не войти в одну и ту же реку». Поэтому и многие из первозданных богов связываются со словами, обозначающими потоки и круговороты. Наиболее провокационная часть анализа касается терминов, описывающих познание и добродетель. Сократ показывает, что даже эти понятия, которые мы привыкли связывать со стабильностью, этимологически восходят к движению. Из самых важных примеров — добродетель (Aretē), от слов Aei rheon, «вечно текущее». Поэтому добродетельная душа — та, что течет беспрепятственно, в гармонии с космическим потоком (ср. стоицизм). Как известно, ей противостоит порок (Kakia), от слов Kakōs ion, или «плохо идущее». Так что порок это затор, препятствие движению. Точно также и трусость оказывается производным от порочного движения. Здесь же Сократ намекает, что зла не существует (это просто отсутствие блага, как известно из других его диалогов, а не отдельная сущность), и считает что этимология этого слова в греческом языке сложна, и вообще это какое-то варварское заимствование.

Эта серия этимологий создает картину мира, где «быть» означает «двигаться». Однако Сократ расставляет здесь капкан. Он указывает на противоречия. Например, слово Epistēmē (знание) можно трактовать как «следование» за движением, но очевиднее его связь с histēmi — «останавливать», «ставить». Знание останавливает поток, фиксирует истину. Сократ намеренно игнорирует или искажает эту «стабильную» этимологию в первой части, чтобы подыграть позиции Кратила (который, кстати, с самого начала диалога вообще пропал как персонаж, он просто молчит, даже не поддакивает, что может быть отсылкой на его философскую позицию, что лучший философ тот, который молчит), но позже Сократ использует это для разрушения натурализма.

Исчерпав возможности анализа сложных слов через простые, Сократ подходит к пределу анализа. Если мы разлагаем слова до бесконечности, мы упираемся в неразложимые элементы — первичные имена, то есть сами звуки и буквы. Как они могут иметь значение? Сократ предлагает теорию мимесиса (подражания). Он проводит аналогию с языком жестов. Если бы у нас не было голоса, мы бы показывали вещи руками: поднимали бы руки для обозначения «высоты», делали бы круглые жесты для «круглого». Голос — это такой же инструмент. Язык, губы и дыхание могут подражать сущности вещей. Не просто звуку (как «ку-ку» подражает птице), а именно структурной природе вещи (гладкости, твердости, движению). Сократ выступает как античный фонолог, анализируя артикуляцию звуков и приписывая им семантические поля. Законодатель смешивает эти звуки, как художник смешивает краски, чтобы создать «образ» вещи (эта аналогия алфавита с цветами красок будет ещё использована дальше).

Приведем пример, один из очень и очень многих, что делает Сократ с семантикой отдельных букв. Возьмемзвук Rho, который изображается буквой ρ. При произношении происходит вибрация языка, трель. Чему это подражает? Какое значение имеет? Это движение, порыв, активность, твердость. И поэтому при помощи этого звука называют слова, которые связаны с этим самым образом. Например слова Rhein (течь), Rhombos (волчок), Krouein (бить). Язык вибрирует, имитируя энергию движения. Это главный звук для «гераклитовских» слов. С другими словами и звуками Сократ будет создавать другие аналогии и показывать другие применения. Вся эта теория представляет собой образец античного натурализма. Сократ утверждает (или делает вид), что идеальный язык должен быть построен именно так: твердые вещи называются твердыми звуками, мягкие — мягкими и т.д.

Критика радикального натурализма

После завершения экспозиции натуралистической теории в разговор наконец-то впервые вступает Кратил. Он полностью поддерживает Сократа, считая, что тот говорил по божественному наитию. Однако здесь Сократ совершает свой фирменный поворот, и начинает разрушать ту самую теорию, которую только что построил.

Как мы помним, Кратил отстаивает позицию абсолютного натурализма. Имя есть образ, и этот образ должен быть совершенным. Если имя хоть немного не соответствует вещи, оно перестает быть именем этой вещи. Поэтому нельзя сказать ложное имя. Если я называю Гермогена «Кратилом», я не лгу, а просто издаю бессмысленный шум. Я не «именую» его ложно, а вообще не совершаю акта именования. Если к Кратилу обратятся словами «Привет, Сократ», то он просто пропустит это мимо ушей. Это известная уловка: «говорить то, чего нет» невозможно, которой пользовались софисты в диалоге «Евтидем».

Сократ возражает, и среди прочих своих аргументов, использует аналогию с живописью. Художник может нарисовать портрет Кратила, и может приписать этот портрет Кратилу (это будет истина). Также он может приписать этот портрет Гермогену (это будет ложь). Но имя — это тоже портрет, миметический образ, нарисованный звуками. Мы можем взять имя «мужчина» и приложить его к женщине. Это будет не бессмысленный шум, а ложная атрибуция. Мы понимаем смысл сказанного слова, но видим несоответствие. Таким образом, Сократ доказывает возможность ложных имен и, следовательно, ложных суждений, разбивая аргумент Кратила о том, что любое произнесенное имя автоматически истинно (и что все ложное это даже не имена).

Далее Сократ атакует идею идеального фонетического соответствия. Приводит слова, где используются взаимно-противоречивые звуки. Хотя Кратил находит в других диалектах греческого варианты произношения нужного слова, только с правильным звуком, но сам факт того, что он понял смысл слова, сказанного только что якобы неправильно — показывает, что Кратил, всё таки 1) может слышать эти слова, и это не пустой звук; 2) что он понимает смысл даже если допустить, что в слове была ошибка, а значит — понимание смысла слов не сводится к их исключительной правильности, здесь есть что-то и от договорной теории.

В финальной части диалога Сократ переходит от лингвистики к чистой метафизике. Он показывает, что ставка в споре об именах — это само познание. Кратил утверждает: «Тот, кто знает имена, знает и вещи». Это кредо натурализма, которое ведет к тому, что изучение словаря заменяет изучение мира. Сократ выдвигает два возражения. Во-первых, это проблема первоначала. Если познание возможно только через имена, то как Законодатели познали вещи, чтобы дать им имена? Ведь имен еще не было! Здесь Кратил прибегает к помощи Deus ex machina и наконец-то озвучивает самую сильную версию того, кто вообще такие эти Законодатели. Кратил говорит: «Боги дали первые имена». Но Сократ парирует даже это. Если боги дали имена, почему они противоречат друг другу? Боги не могут противоречить. Значит, имена давали люди, и у них были разные мнения. В конце-концов он проходит к выводу, что нам нужен критерий истины вне имен.

Финал диалога — это философское завещание Сократа/Платона. Он обращается к самому сердцу доктрины Кратила, к учению о всеобщем потоке. Аргумент Сократа против радикального флюксуализма (учения о потоке) строится следующим образом: Если все постоянно меняется, то вещь никогда не тождественна самой себе. Если вещь меняется в тот момент, когда мы к ней подходим, мы не можем ее познать. Мы не можем сказать: «Это есть Х», потому что оно уже стало «не-Х». Если нет устойчивого объекта познания, то нет и самого познания. Знание требует фиксации. Следовательно, если знание и истина существуют, то должны существовать вещи, не подверженные потоку. Так он переходит к своей классической теории идей, или теории Форм.

Сократ. Могли бы мы сказать, что есть что-то прекрасное и доброе само по себе, и что это относится к каждой существующей вещи? Или нет?

Кратил. Мне кажется, могли бы, Сократ.

Сократ не утверждает категорично, что теория потока ложная. Он говорит нечто в духе: «Может быть, это так, а может быть и нет». Но он предупреждает Кратила, что не стоит доверять именам, ибо их создатели могли ошибаться.

Диалог заканчивается тем, что Кратил остается при своем мнении и считает, что Гераклит прав, но обещает подумать над словами Сократа. Этот открытый финал исторически ироничен: как мы знаем из Аристотеля, Кратил в итоге радикализировал свои взгляды, перестав разговаривать вовсе и лишь шевеля пальцем, так как слова не могли ухватить вечно убегающую реальность.

Краткий итог

Диалог «Кратил» демонстрирует, что язык — это сложный инструмент, созданный исторически, полный противоречий, метафор и застывших древних мифов. Он пытается показать, что язык не может быть полностью произвольным. Имена будто бы стремятся к истине, имеют свою внутреннюю логику и историю. И в этом плане он выступает против конвенционализма. Это естественным образом вытекает из всего платонизма в принципе, и как будто идеально сочетается с другими его диалогами. Но на самом деле Платон ведет себя скорее как типичный античный скептик, поэтому излагает и аргументы противоположной стороны. Он показывает, что язык не является прозрачным окном в реальность. Имена часто лгут, и всё таки зависят от культуры и обычая, так что он хотя и слабее, но выступает также и против натурализма.

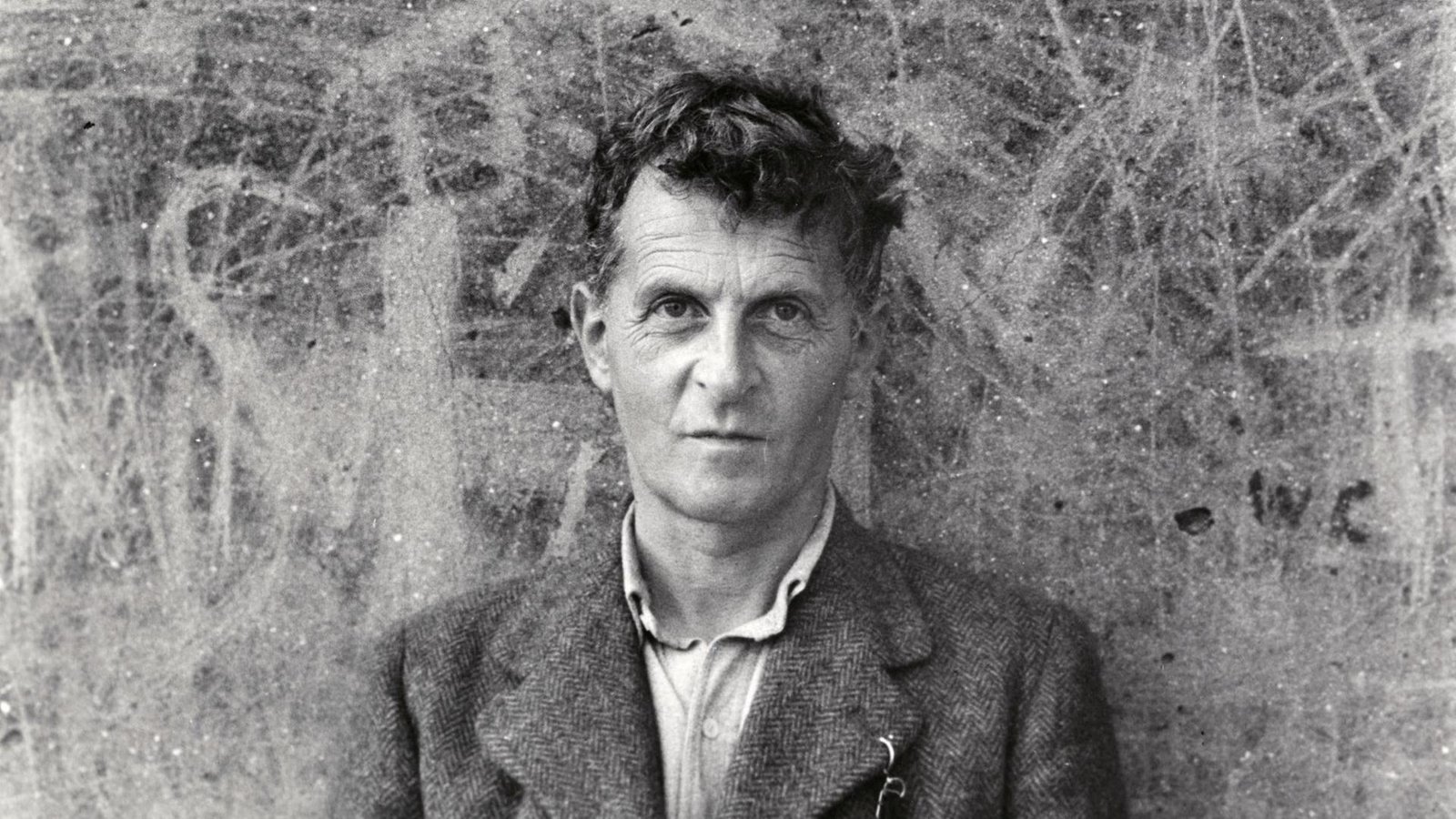

В итоге получается вывод от золотой середины. Изучение языка (этимология, лингвистика) полезно и увлекательно, но оно не может заменить философию. Истинное знание достижимо только через диалектическое созерцание Форм, которые стоят над языком и потоком чувственного мира. В контексте истории философии «Кратил» заложил фундамент для всех будущих дискуссий о знаке и значении, от стоиков до Витгенштейна, утверждая, что хотя слова и являются нашими инструментами, мы не должны становиться их рабами.