Автор текста: немецкий дарвинист Эрнст Краузе (1839-1903), спустя год после смерти Фогта написал о нем статью для биографического справочника Allgemeine Deutsche Biographie.

Версия на украинском

Это часть цикла работ «вульгарные материалисты». Работа о философии Фогта и обзоры его книг будут позже.

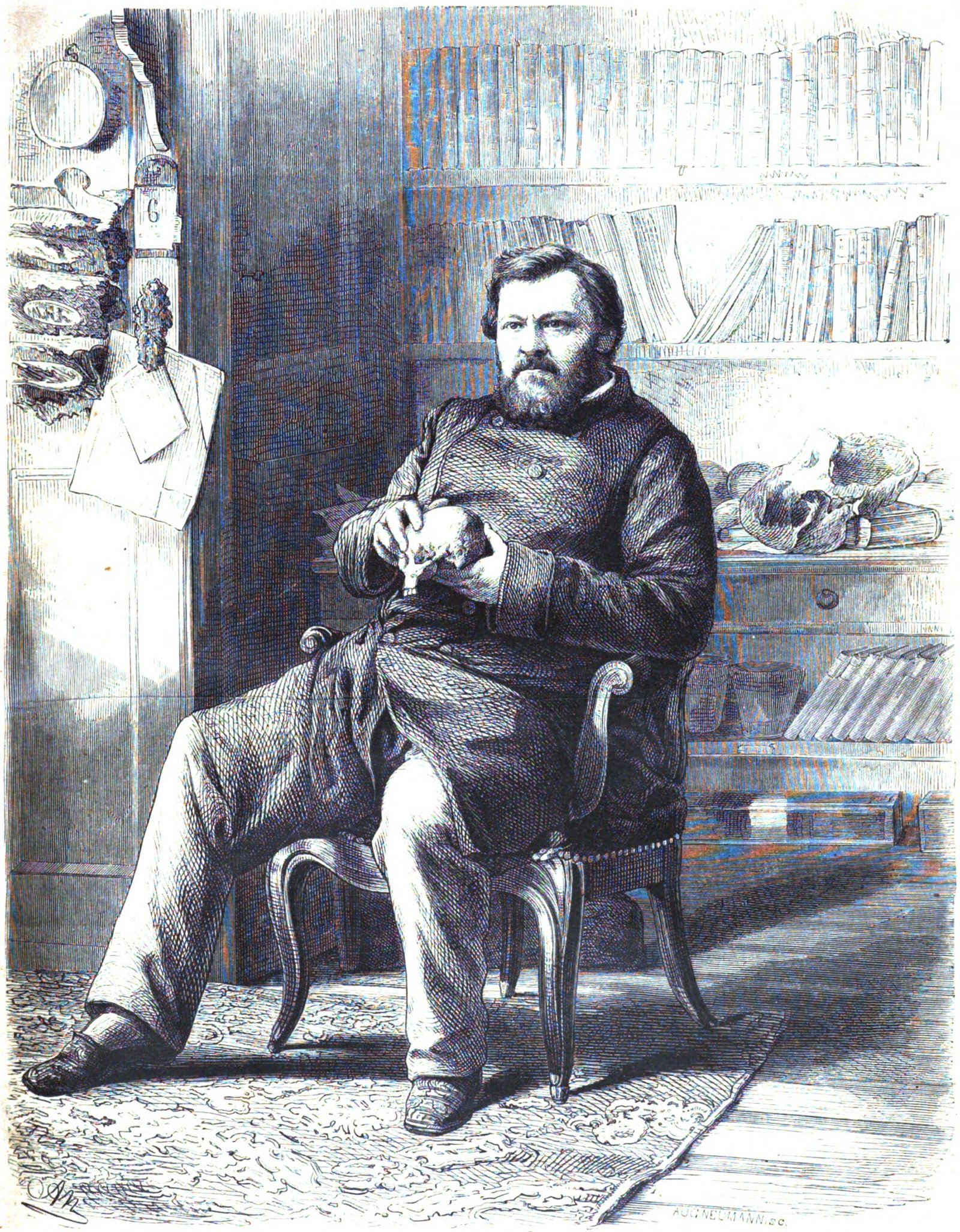

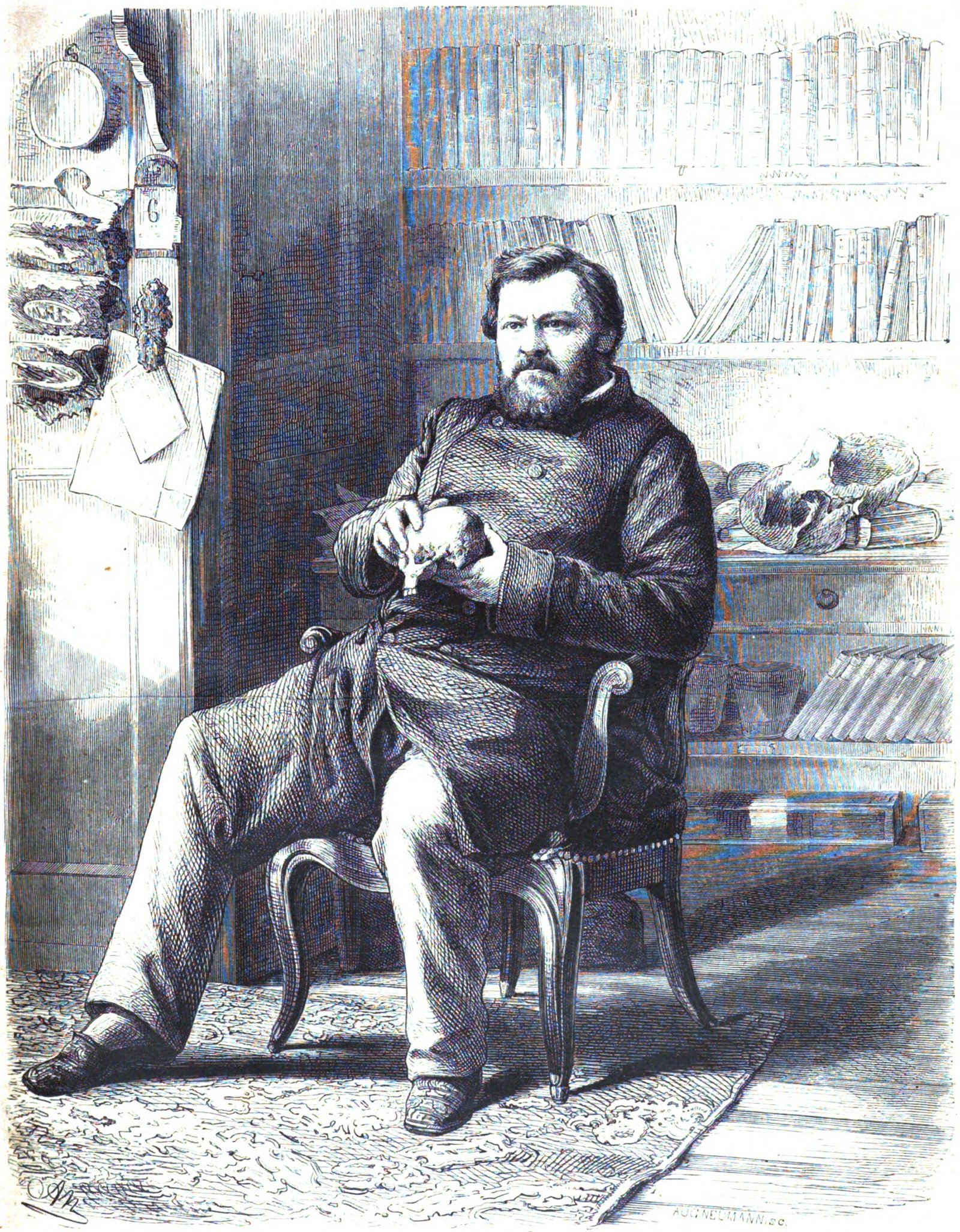

Карл Фогт, естествоиспытатель, ставший широко известным не только благодаря своим научным трудам, но и благодаря популярным публикациям и странствующим лекциям, родился 5 июля 1817 года в Гиссене, и уже в 1835 году начал обучение в Гессенском университете (там же, где учились все Бюхнеры, включая материалиста Людвига), который в то время переживал расцвет благодаря Либиху и другим преподавателям; в этом университете его отец преподавал медицину, и под его руководством Карл начал изучение той же дисциплины. Будучи любимым учеником Либиха и склоняясь к физиологическому направлению, уже двадцатилетний студент опубликовал физиологические исследования в «Архиве Мюллера» (в 1837 году — о амниотической жидкости), и, вероятно, остался бы верен этому направлению, если бы его рано не отвлекли политические события, вырвавшие его из сферы влияния Либиха. Хотя он мало интересовался студенческими волнениями того времени, он оказался вовлечённым в них из-за того, что два брата его матери были в них замешаны, и при начале преследований студентов, когда граница была усиленно охраняема, он отправился сначала в гостеприимный дом своего добродушного дяди в Югенхайме. В то время там находился двор Великого герцога, и предполагаемый демагог охотился там с принцем Александром, в то время как за ним уже шёл розыск, пока ему не удалось пересечь границу и добраться до Страсбурга. Даже если бы он не унаследовал демократический дух от своих родителей, он был бы привит ему насильственно в ту эпоху охоты на «демагогов».

Тем временем его отец был освобождён от своей профессорской должности в Гиссене из-за продолжающихся преследований либерально настроенных лиц, и откликнулся на приглашение переехать в Берн (в 1835 году), где сын продолжил свои занятия и особенно сблизился с Валентином, который своими выдающимися зоотомическими исследованиями всё больше вдохновлял его на занятия зоологией. С медициной у него сложилось так же, как у Дарвина и у многих других; работа с живыми и мёртвыми человеческими телами становилась ему с течением времени всё более неприятной, и хотя он в 1839 году официально завершил своё медицинское образование, по-видимому, он никогда, даже временно, не занимался врачебной практикой. Ещё до того он с увлечением занимался зоолого-анатомическими исследованиями. В анатомическом институте Валентина, среди прочего, оказалась коллекция питонов, привезённая Гумбольдтом из его путешествия по Америке, и поскольку в то время нервная система рептилий была ещё мало изучена, работы Фогта о «Неврологии тигровой змеи» (Архив Мюллера, 1839) и его «Материалы по неврологии рептилий» (в трудах Швейцарского общества естествоиспытателей, 1840), его первые труды по сравнительной анатомии, пролили свет на множество новых и ценных сведений.

В это время многогранный гений Луи Агассиса (см. критика Агассиса в сочинениях Бюхнера), который, помимо своей должности в Невшательском лицее, уже тогда активно действовал как натуралист и организатор научных проектов в крупном масштабе, и содержал собственную литографскую мастерскую для иллюстрации своих естественнонаучных трудов под руководством искусного художника Геркулеса Николе, вовлёк, наряду со многими другими молодыми помощниками, также и Карла Фогта в свою орбиту. Агассис пожаловался его отцу, с которым он был дружен, что с имеющимися у него помощниками он не успевает по темпам текстовой подготовки за литографией в своих крупных, издаваемых на французском языке трудах о «ископаемых рыбах» и «пресноводных рыбах Центральной Европы», и отец Фогта, который теперь должен был признать, что интересы его сына устремлены совсем в другом направлении, нежели к практической медицине, немедленно порекомендовал ему двух новых сотрудников — своего сына и Эдуарда Дезора, который тогда как политический эмигрант нашёл приют в его гостеприимном доме. Это были два выдающихся помощника, вступившие тем самым в этот образцовый центр совместной научной работы, который, правда, имел и теневую сторону — Агассис, как организатор, имел обыкновение приписывать себе и личные заслуги своих помощников. Тем не менее они в течение четырёх лет плодотворно сотрудничали в атмосфере взаимопонимания, хотя с самого начала мировоззрение либерального медика резко отличалось от взглядов глубоко религиозного зоолога, который считал каждую форму животного уникальной и, если она встречалась в разных частях света, — созданной заново каждый раз. Теперь на Фогта была возложена задача разрабатывать анатомическую и эмбриологическую часть труда о рыбах, и хотя уже тогда классические исследования Э. фон Бэра значительно продвинули вперёд знание об эмбриональном развитии позвоночных, лишь теперь, благодаря Шванну и Шлейдену (1839), клетка была признана основным элементом анатомического строения животных и растительных организмов, что дало старт углублённому изучению тканей и тонкого строения эмбрионов. Фогт был как раз подходящим человеком для этой задачи. Фактически, целиком первый том труда Агассиса Histoire naturelle de poissons d’eau douce («Естественная история пресноводных рыб») и большая часть второго были написаны именно Фогтом. Книга Фогта Embryologie und Anatomie der Salmoniden («Эмбриология и анатомия лососевых»), снабжённая 13 таблицами (1842 и 1845), безусловно, представила молодого исследователя в самом выгодном свете среди коллег по специальности. Его трудоспособность была тогда столь велика, что, к великому огорчению Агассиса, он по собственной инициативе занялся и другими исследованиями, не относящимися к рыбам, в частности, своими исследованиями по эмбриональному развитию акушерской жабы (Alytes obstetricans), которые он в 1842 году посвятил своим трём великим учителям и друзьям — Либиху, Валентину и Агассису. За этим последовали и другие работы, выполненные в свободное время: по развитию филярий и по анатомии некоторых видов улиток.

Помимо этих стимулов к зоологическим занятиям, Фогт обязан Агассису, неустанному в придумывании новых идей и планов работы, также своим введением в геологию. Вопрос о путях перемещения так называемых валунов, поразительно широко разбросанных за пределами мест их происхождения, которые тогда повсеместно объясняли действием водных потоков, пока Шарпантье — по наводке простого охотника за сернами Перро — не признал более вероятным транспортным средством ледник, всячески занимал воображение Агассиса. Он, вероятно, первым на основании этих трудов Шарпантье выдвинул идею о всеобщем оледенении Швейцарии и других регионов Центральной и Северной Европы, которое, по его мнению, должно было произойти в определённую геологическую эпоху — так называемый ледниковый период, но в противоположность господствующим тогда взглядам о передвижении валунов водными потоками, которые с пылом своей живой натуры отстаивал тогда Леопольд фон Бух, требовалось ещё множество наблюдений, чтобы подкрепить новые идеи и сделать их жизнеспособными. И вот Агассис со всем своим штатом помощников — с Дезором, Фогтом, Николе и двумя студентами (Г. Кулоном и А. де Пурталесом) — отправился к особенно богатому валунами маленькому леднику в Аргау, недалеко от приюта Гримзель, где на средней морене, под естественной крышей наклонённого валуна, проводниками была сооружена хижина длиной 12 футов, шириной 6 и высотой 3 фута, в которой шесть человек на сеновале неделями и месяцами проводили ночи, занимаясь серьёзной работой, чтобы иметь возможность начинать наблюдения ранним утром и при необходимости продолжать их ночью. Эти шесть мужчин, находившихся в ледяной пустыне, жили в каменной хижине, лишённой всяких удобств и даже не имевшей двери, – ибо дверной проём прикрывал лишь простой занавес, в который с трудом протискивался тогда уже полноватый Фогт, – однако они с лучшим настроением приняли на себя это мученичество во имя науки. Уже в первый вечер было решено вывесить на внешней стороне шутливую надпись: «Отель нешательцев»; утром они вставали в очень ранний час, и когда самая неприятная часть этой идиллии — утренняя умывка в продуваемой ветром хижине с ледяной водой — была позади, каждый с радостью принимался за дневную работу: один вбивал жерди во лёд, другой измерял их смещение и смещение камней на ледяной поверхности с берега ледника, а Фогт изучал животный мир ледников и вечных снегов окружающих горных высот. В своей работе «О животных красного снега» (Bibliothèque universelle, Женева, 1841) он доказал, что помимо давно известной красной снежной водоросли (Protococcus nivalis), также красные тихоходки и коловратки участвовали в окрашивании больших снежных полей в розовый и пурпурный цвета, в особенности коловратка (Philodina roseola Эренберга), яйца которой поразительно похожи на клетки красной снежной водоросли. Вечером товарищи возвращались в свой «отель» и тогда пустынные каменные стены вновь наполнялись самыми весёлыми шутками и радостным смехом этих отшельников. Фогт, описавший своё пребывание на льду с присущим ему юмором в книге «В горах и на ледниках» (Золотурн, 1843), безусловно, играл одну из главных ролей в развлечении компании исследователей, ведь никто не умел так увлекательно рассказывать весёлые истории и заразительно смеяться, как он сам. Снабжение этих отшельников, словно вновь оказавшихся в ледниковом периоде, взял на себя приют Гримзель, а остатки «ледниковой хижины», откуда распространился новый свет естествознания — понимание явлений, связанных с ледниками, — ещё долго будут служить местом паломничества для благоговейных поклонников высокогорий.

После завершения работ в Невшателе и на фоне надвигающегося распада мастерской Агассиса, Фогт отправился в Париж (в 1844 году), где он общался с выдающимися французскими зоологами — Валансьеном (сотрудником Кювье), Анри Мильн-Эдвардсом, Альфредом де Катрефажем, Лаказом-Дютье и многими другими, посещал их лекции и заседания научных обществ, и регулярно сообщал о своих научных впечатлениях в Augsburger Allgemeine Zeitung, из чего впоследствии возникли его «Физиологические письма» (Штутгарт, 1845/46, 4-е изд. 1874), переведённые на несколько иностранных языков, в которых он решительно боролся с тогда ещё живучим «призраком» особой жизненной силы и подчёркивал важность изучения эмбриологии для понимания всех телесных структур и физиологических процессов. В то же время он стал душой основанной им Ассоциации немецких врачей в Париже, а также усердным слушателем геологических лекций Эли де Бомона в Горной школе (École des Mines), и именно на этих знаниях, полученных здесь, он в дальнейшем основал свою широко читаемую книгу «Учебник геологии и палеонтологии» (Брауншвейг, 1846; 4-е издание — 1879), которая благодаря лёгкому и приятному стилю изложения, а также благодаря многочисленным отличным иллюстрациям, заимствованным из оригинальных трудов специалистов, значительно способствовала тому, чтобы сделать эту область знаний более доступной для непосвящённого читателя и привлечь к ней множество новых сторонников. Обладая большим личным обаянием, Фогт завязал в Париже множество дружеских связей на всю жизнь, которые поддерживали его любовь к Франции и французской науке, и вызвали взаимную симпатию, которая проявилась даже в последние десятилетия его жизни в назначении его членом-корреспондентом Французского института и в присуждении ему ордена Почётного легиона.

Во время своего пребывания в Париже он также опубликовал (в 1845/46 гг.) «Исследования по истории развития улиток», которые он особенно тщательно изучал на примере рода Actaeon, а также работу по анатомии одного из брахиопод — Lingula anatina. Из Парижа он неоднократно совершал поездки к морскому берегу — в Сен-Мало и Ниццу, и в компании друзей, разделявших его взгляды и научные устремления, среди которых были и поэты, и политики — например, Георг Гервег и русский коммунист Бакунин, — занимался самыми разнообразными зоологическими исследованиями, которые легли в основу журнальных статей и двухтомника Океан и Средиземное море (Франкфурт-на-Майне, 1848), где в свободной форме дневника и в виде непринуждённых бесед описывалась жизнь самых разнообразных морских существ. Именно здесь впервые особенно ясно проявился почти гейневский разговорный тон автора и его способность воспринимать природу художественным взглядом, способности, позволившие ему при случае написать и сборник новелл, а также смело набросать неординарные зарисовки прибрежных и природных ландшафтов. Разнообразные политические ремарки и сатирические выпады в адрес французских профессоров и системы образования придавали всему произведению пикантную остроту, а натуралистическая пародия на «Преображение» Рафаэля, приложенная к этим томикам в виде литографии, показала, насколько Фогт временами был склонен к безвкусице и неразборчивости в своём задоре. В остальном же это произведение стало предшественником популярных морских этюдов Льюиса, Шлейдена, Фредерика и других, которые, однако, так и не достигли лёгкости и весёлости своего прообраза.

К этому времени Фогт сделал себе имя как зоолог и, едва вернувшись на родину, осенью 1847 года получил приглашение занять должность профессора зоологии в университете своего родного города Гиссена (ушел из университета за год до поступления Людвига Бюхнера, а вернулся после того, как тот уже выпустился). Вероятно, это приглашение было инициировано Либихом, который по-прежнему благоволил к своему талантливому ученику, но Фогт недолго наслаждался этим назначением. Потому что 1848 год призвал к действию сына того дома, который всегда был убежищем для гонимых патриотов, друга Гервега и Бакунина — и Фогт естественным образом оказался в первых рядах борцов за народные права. Вскоре он стал полковником Гражданской гвардии Гиссена, затем был избран во Временное парламентское собрание, а позднее — в Национальное собрание, и благодаря своему ораторскому дару и находчивости играл видную роль во всех этих органах, затем вместе с так называемым «обрубком парламента» отправился в Штутгарт и, в конечном счёте, этим же собранием был избран вместе с Раво, Г. Симоном, Шюлером и Бехером в состав Рейхсрегентства, слава которого, впрочем, продлилась всего 12 дней. Разумеется, этот «опьянённый народным счастьем» эпизод стоил ему должности, и он вновь был вынужден бежать за границу и искать приюта в гостеприимном доме своего отца. Жаль, что он не сделал этот период своей жизни предметом литературного описания, ибо с его даром подчёркивать комические стороны событий и явлений это могло бы стать шедевром политической сатиры. Однако он всегда был слишком пылким, слишком страстным борцом и «штюрмером», чтобы добиться успеха в политике. Его брошюра того времени «Политические задачи оппозиции в наше время» (Берн, 1849) носит совершенно радикальный характер.

Часть своего негодования по поводу исхода немецкого революционного движения он вскоре смог выразить в книге «Исследования о государствах животных» (Франкфурт-на-Майне, 1851). Он ведь тем временем (с осени 1850 по весну 1852) снова уехал в Ниццу и сделал главным предметом своих наблюдений сифонофоры и сальпы у побережья Средиземного моря. Это свободно плавающие колонии животных, подобные обескостенным коралловым образованиям, в которых часто очень длинные цепочки одинаковых или более или менее отличающихся друг от друга выростов образуют большую колонию, соединённую тонким питательным каналом, которая порой обманчиво напоминает изящную гирлянду из прозрачных цветов и листьев. При этом он выдвинул гипотезу, что сифонофоры родственны гидроидным полипам, и что отдельные выросты, зачастую сильно различающиеся по строению, одни из которых служат движущей силой колонии (локомотивы), другие — отвечают за питание (питающие полипы), а третьи выполняют функции защиты и размножения колонии (половые полипы), всё это — подобия граждан, составляющих государство (см. аналогии Бюхнера с животными), и в этой точке зрения его впоследствии поддержали Гексли, Геккель и другие исследователи того же класса животных, тогда как другие учёные рассматривали отдельные полипы лишь как органы единого организма. Его юмористические сравнения этих животных государств с человеческими, в особенности подстегивало то, что верхняя часть этих социальных организмов — обычно состоит из пустого пузыря, позади которого трудятся несколько «локомотивов», чтобы двигать государственный корабль вперёд, — такое строение давало прекрасную почву для сарказма, а также другие аналогии и замечания сделали эту книгу в ту эпоху политической реакции язвительной сатирой на политический строй в Германии. По обеим главным группам животных, рассмотренным в книге о животных государствах (сифонофоры и сальпы), он вскоре опубликовал в Записках Женевского Национального института (1853/54) ценную работу, наполненную множеством новых сведений. Совместно со своим другом Верани, выдающимся специалистом по головоногим моллюскам, он тогда совершил весьма удивительное открытие, подтверждённое также Г. Мюллером, касающееся размножения некоторых видов осьминогов, у которых один из щупалец (называемый гектоцотилем) превращается в самостоятельное половое животное, отделяется от тела и, свободно плавая в море, достигает самок. Его труд «О гектоцотилях и самцах некоторых головоногих моллюсков» (1852) содержит, как следует из названия, и другие наблюдения.

В том же самом году, когда он поразил научное сообщество этими почти невероятными открытиями, удивив собрание Швейцарского общества естествоиспытателей в Ситтене, он был назначен профессором геологии в Женеву, и, после смерти Пикте де ла Рива, занял там также кафедру зоологии, которыми заведовал вплоть до конца своей жизни. В первые годы своей женевской деятельности он начал полемику против всё более усиливающегося религиозного ханжества некоторых представителей науки, которая шла рука об руку с политической реакцией тех лет. С самого начала Фогт открыто придерживался материалистического взгляда на природу, и когда Рудольф Вагнер неуклюже поднял знамя борьбы против немецких философов силы и материи (Бюхнер, Молешотт, Фогт), и начал требовать «научных исследований согласно Библии» или, по крайней мере, «двойной бухгалтерии» от учёного, при которой научные выводы якобы не должны затрагивать личную веру, Фогт подверг его разгромной критике в своей брошюре «Köhlerglaube und Wissenschaft» (или Вера в черную магию и науку, или что-то про Угольщиков и науку) (Гиссен, 1855), которая пережила четыре издания всего за год и была написана в стиле прямых, «дубовых» ударов. Он всегда умел привлекать публику на свою сторону с помощью юмора и собирал аплодисменты своими резкими сравнениями, например, утверждая, что мысли относятся к мозгу так же, как жидкие выделения тела — к почкам, что представляло собой довольно сомнительную народную популяризацию, и, конечно, вызывало безмерную ненависть со стороны клерикалов.

Опиравшись на народную поддержку, Фогт начал проводить свои весьма популярные выездные лекции в крупнейших городах Германии и Швейцарии, которые, благодаря его исключительному дару — увлекательно и с юмором рассказывать даже о сложных темах без предварительной подготовки слушателя, вызывали огромный восторг публики и затем частично публиковались в журнале Gartenlaube, а позже были собраны в популярные книги. Он сформировался под влиянием французской традиции как causeur — остроумный собеседник и популяризатор, и весть о том, что «Карл Фогт здесь и будет читать лекцию», производила даже на съездах натуралистов настоящий электрический эффект. Из таких публичных выступлений выросли его «Лекции о человеке, его месте в творении и в истории Земли» (Гиссен, 1863), которые вышли в том же году, что и весьма сходная работа Гексли «Место человека в природе», и, как и труд Гексли, были вдохновлены появлением Дарвина и его теорией. А также «Лекции о полезных, вредных, недооценённых и оклеветанных животных» (Лейпциг, 1865), и отчасти — книга «Старое и новое из жизни животных и человека» (Франкфурт, 1859), которая одновременно являлась новой переработкой его ранней работы «Картины из жизни животных» (Франкфурт, 1852).

В своём понимании человека как части природы Фогт — по крайней мере в том, что касается открытого выражения убеждённости в его происхождении от животного мира — опередил Дарвина; он ведь ещё в 1849 году перевёл на немецкий язык книгу Роберта Чемберса «Естественная история творения» (2-е издание — Брауншвейг, 1858), в дерзости своих утверждений он зашёл гораздо дальше Дарвина и рассудительного Гексли, с которым, впрочем, он был весьма схож в стремлении выяснить место человека в природе и донести эти знания до народа. Так, он распространял мнение, что различные ветви чёрной, белой, жёлтой и красной человеческих рас мира могли бы происходить независимо друг от друга от стольких же видов человекообразных обезьян, и считал надёжным обоснованием этой точки зрения свои труды, награждённые Парижским антропологическим обществом премией Годара — «Исследования о микроцефалах, или обезьянолюдях» (Брауншвейг, 1867). Поскольку человек в своём индивидуальном развитии до рождения проходит стадию, на которой он проявляет гораздо большее сходство с обезьянами, особенно в строении черепа и мозга, чем после, Фогт полагал, что микроцефалы представляют собой так называемые задержанные формы развития, то есть людей, которые «остановились» на стадии обезьяны, и считал возможным использовать их как доказательство такой линии развития. Эта точка зрения, вероятно, столь же преувеличена, как и противоположная точка зрения Вирхова, согласно которой микроцефалы являются исключительно патологическими образованиями и не могут служить никаким свидетельством в вопросе происхождения. С тех пор клерикалы стали ещё яростнее, чем раньше, нападать на него, прозвав «обезьяньим Фогтом», и во время одной из его странствующих лекций в Мюнхене в него чуть не попал тяжёлый камень, брошенный в окно, который он поднял с остроумной репликой: «Каменный век, как видите, ещё не прошёл», и что «мы до сих пор живём среди дикарей каменного века». Затем он принял деятельное участие в создании Немецкого антропологического общества, часто посещал его ежегодные собрания и публиковал различные работы о ископаемых человеческих черепах, каннибализме и доисторическом времени.

Слабое признание, которое его особые взгляды на эволюционное развитие получили среди учёных, впоследствии вынудило его занять обособленную позицию в рамках новой (дарвинистской) школы. Он опубликовал «Дарвинистские ереси» (Revue scientifique, 1886 и 1891), а также нападки на «догматы» Геккеля, цеплялся за отдельные трудности теории, сомневался в доказательной силе данных эмбриологии, и не уставал призывать к осторожности и сдержанности в научных выводах, что выглядело довольно забавно из уст человека, который сам раньше делал более смелые и необузданные выводы, чем кто-либо другой в мире. Почти такие же перемены претерпели и его политические взгляды, когда в Германии перестали придавать особое значение первоначальному стремлению к объединению, в котором он, между прочим, принимал столь активное участие. Ещё в 1859 году он опубликовал «Исследования о современном положении в Европе», в которых указывал на необходимость территориального расширения Пруссии в рамках Германского союза и завершил их следующими словами: «Общегерманское народное представительство! Политическое единство перед лицом других народов! Один народ! Одна сила! Одна армия! Сплочённые, плечом к плечу, немец с немцем, мы не боимся всего мира в оружии!» … Однако, когда объединение действительно произошло, пусть и не так, как он мечтал, он обиженно отошёл в сторону и после Франко-прусской войны даже встал на сторону побеждённых. Надо отдать ему должное: со стороны Германии он действительно испытал немало разочарований, а благодаря прежней жизни в Париже и как житель Женевы он наполовину стал французом, привык одинаково свободно выражаться как по-французски, так и по-немецки, и что в последние десятилетия именно французы проявляли к нему больше внимания, чем соотечественники. Но в глубине души он, несмотря ни на что, оставался добрым немцем.

Даже в Швейцарии он не добился значительных успехов в общественной жизни. Хотя он вскоре после своего переселения в Женеву принял швейцарское гражданство и был избран своими согражданами в Великий совет, а также делегирован в Совет кантонов и Национальный совет, он лишь изредка достигал поставленных и отстаиваемых им целей. Он оставался до глубокой старости вулканической натурой, вечно готовой к борьбе, которая не щадила никого персонально и потому всегда сталкивалась с численным и организованным большинством оппонентов, которых он не умел примирить. Тем богаче была его жизнь в плане личной дружбы и международных душевных связей, простиравшихся через Германию, Францию и Италию. Так же, до последних лет своей жизни, он продолжал приносить науке и практике ценнейшие плоды своими исследованиями, во время своих отпускных поездок, которые теперь особенно часто направлялись в Роскофф и Неаполь, где хорошо оборудованные зоологические институты облегчали работу, он находил богатые стимулы для новых исследований. Развитие самых различных морских животных, их смена поколений, паразитическая жизнь низших ракообразных и червей с их удивительными приспособлениями, странный образ жизни сидячей медузы (Lipkea Ruspoliana), прикрепляющейся ко дну, а также многие другие открытия и наблюдения на морском берегу поочерёдно увлекали его. Они частично публиковались в научных французских журналах, а частично — в популярной и живой форме в немецких еженедельных и ежемесячных изданиях, таких как Gartenlaube, Gegenwart, Natur, Westermanns Monatshefte и Spemanns Monatshefte, которые всегда высоко ценили его охотно читаемые статьи. Книга «О происхождении кишечных паразитов у человека» (Базель, 1877) стала продолжением его прибрежных исследований по низшим червям.

На некоторое время он вновь обратился к геологическим и палеонтологическим исследованиям. Дополнительным поводом к этому послужило путешествие, описанное в его книге «Северное путешествие» (Франкфурт, 1863), которое он предпринял вместе с Гресслером и Герценом на средства состоятельного франкфуртского друга природы, и которое распространилось вплоть до Нордкапа, острова Ян-Майен и Исландии. Вулканические явления на последних из упомянутых островов, формирование живописных норвежских фьордов и многие другие вопросы геологического строения Земли играют важную роль в этом, как всегда, чрезвычайно живо написанном путевом очерке. Сюда же относятся и его исследования по первоптице (Archaeopteryx), которую он ещё в 1879 году (Revue scientifique) считал пернатой рептилией, тогда как Дамес видел в ней настоящую птицу — истина, вероятно, где-то посередине — а также его перевод книги Сапорты «Растительный мир до появления человека» (Брауншвейг, 1881), которая, впрочем, не относится к числу его лучших трудов, так как из всех объектов природы растения были ему наименее знакомы. Поездка в Алжир также дала повод к геологическим наблюдениям, но в первую очередь он изучал там животный мир Сахары с его удивительными приспособлениями к цвету почвы.

В более поздние годы он написал ещё одну крупную работу — «Млекопитающие в слове и образе» (Мюнхен, 1883), произведение, которое, несмотря на великолепные иллюстрации Шпехта, которыми оно было снабжено, на фоне «Жизни животных» Брэма имело лишь умеренный успех а затем — в соавторстве с женевским ассистентом доктором Эмилем Юнгом — было создано выдающееся «Учебное пособие по практической сравнительной анатомии» (Брауншвейг, 1885), которое ясно показывает, насколько разнообразны и многоплановы были собственные анатомические и эмбриологические исследования Фогта. Потому что почти в каждом разделе этого многообразного животного мира он мог ссылаться на собственные труды и опираться на них. В последние годы жизни он вернулся к своему любимому занятию — изучению рыб. «С рыбами я начал, с рыбами и закончу!» — говорил он, когда в 1890-х годах к нему обратился богатый любитель ихтиологии, господин Гроте из Бармена, с вопросом, согласится ли он написать текст для труда о немецких пресноводных рыбах, которые были уже изображены в натуральную величину. Он с радостью согласился, ведь рыб он знал досконально, особенно по части их размножения, о чём он ещё в 1859 году опубликовал обширные исследования, и на их основе в работе «Искусственное рыбоводство» (Лейпциг, 1859) одним из первых указал на народнохозяйственную значимость этого дела. Даже как гастрософ (ценитель изысканной еды) он ценил рыбу превыше всего и когда он говорил о деликатесных столовых рыбах, его лицо озарялась светлой улыбкой, ведь он был настоящим жизнелюбом и умел ценить радости хорошей трапезы, как, пожалуй, немногие среди натуралистов, поэтому и его перевод книги Брилья-Саварена «Физиология вкуса» (Брауншвейг, 4-е изд. 1878) стал настоящим шедевром переводческого искусства. Чтобы завершить подготовленную им к печати работу о рыбах, он провёл два последних лета своей жизни в Сент-Женгольфе, на берегу Женевского озера, и его друзья не уставали восхищаться тем, насколько жизнерадостно и с каким воодушевлением этот семидесятилетний человек завершал своё жизненное дело. Будучи рассказчиком, буквально переполненным юмором — за что его обожали все его студенты — ,он притягивал в Сент-Женгольф множество близких и дальних знакомых, которые порой были немало удивлены, увидев, как этот натуралист, имевший репутацию чистого эпикурейца, после трудового дня отправлялся к берегу озера, чтобы для отдыха умелой рукой завершить пейзажную зарисовку, а затем — уже обновлённого — до самой глубокой ночи сидящего при лампе в рабочем кабинете, чтобы закончить свою книгу.

В целом же его жизнь, завершившаяся к великой печали обширной семьи, которая почитала в нём своего патриарха, и оборвавшаяся 5 мая 1895 года, была необычайно насыщенной жизнью — трудом и усилиями, тихими и громкими успехами, славой и ненавистью, дружбой и самоотдачей. Помимо большого научного значения его наблюдений, он был почти непревзойдённым мастером захватывающего и вдохновенного изложения научных результатов. Что касается его философских и теоретических вольностей, которые отчасти следует отнести за счёт полемического характера его памфлетов против научной реакции, то справедливые оценки этим взглядам дали Ланге в «Истории материализма» и Альфред де Катрефаж во втором томе «Подражателей Дарвина» (1894).