Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском и английском языках

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

Перед вами попытка составить краткий, насколько это вообще возможно, учитывая что затрагивается целое столетие и около 100 видных деятелей культуры — обзор основных деятелей культуры XI века. Вслед за этим сборником вышел аналогичный про XII и XIII века, и отдельный про Италию; все вместе они должны будут составить полный контекст для периода т.н. проторенессанса. Обычно все эти столетия считаются в классической историографии зрелым и поздним средневековьем, однако мы отказываемся от старых классификационных структур, и рассматриваем средневековье просто как Темные века, временный продукт деградации экономики и политических структур. Нет смысла искать здесь какую-то особенную сущность, отличающую эти века от античности и Ренессанса. Никакой такой сущности просто нет. Темные века начинаются и заканчиваются там, где можно уловить явные признаки деградации в экономике и культуре. Поэтому конец средневековья было бы разумнее выявлять по тому, когда заканчивается эта деградация. По большинству известных нам параметров это происходит значительно раньше, чем Колумб отправился в Америку. Что же касается конкретных стран, то большинство стран Западной Европы встретили средневековье очень похожим образом. Все они, кроме разве что Германии (и то, она тоже на запад от Рейна), входили в состав Римской Империи. Все они пострадали от краха Империи и миграций племен восточной Европы. Везде произошла резкая деградация экономики и культуры, установились более-менее похожие политические режимы. Большинство из них, ещё во времена Рима, но после его краха и ослабления культурных обменов, с двойной скоростью вырабатывали диалекты латинского языка, которые в конечном итоге начали превращаться в национальные языки: итальянский, французский, испанский. Единственная разница состояла в скорости прохождения этих процессов, в глубине деградации и темпах восстановления. Но всё же различия в темпах тоже нельзя назвать значительными. Количество населения тех же Италии или Франции превысило времена расцвета Рима ещё в X веке, вслед за этим уже тогда начинается восстановление культуры, в том числе и античной. Восстановление городов очень быстро приводит к общеевропейскому феномену коммунальных революций. И если бы не эпидемия Чумы, то возможно феномены Ренессанса расцвели бы на полтора столетия раньше. В общем, мы считаем, что конец средневековья как минимум можно констатировать самим фактом коммунальных движений, а как максимум — появлением тех деятелей культуры, которых мы приведем в данной статье и её продолжениях. В каком-то смысле все это уже можно считать проторенессансом.

Однако, из-за некоторых принятых условностей в историографии, нам все же придется ввести деление не столько по столетиям, сколько по династиям правителей. В это время для большей части Европы играло большую роль то, что происходило в Германии, пытавшейся удержать от распада империю Карла Великого, поддерживать линию наследования от древнего Рима, и влияющую как минимум на Италию и Францию. Поэтому мы разделим этот цикл на две большие части: Империя до Гогенштауфенов (962-1125) и Империя Гогенштауфенов (1125-1254). В этой статье, охватывающей первый из периодов, мы рассмотрим основных писателей в правление 8-ми императоров:

- Оттон I Великий (962-973)

- Оттон II Рыжий (967-983)

- Оттон III (996-1002)

- Генрих II Святой (1014-1024)

- Конрад II (1027-1039)

- Генрих III (1046-1056)

- Генрих IV (1084-1105)

- Генрих V (1111-1125)

Поскольку статья носит компилятивный характер со сбором кратких сведений об основных деятелях столетия, то читать это может быть очень тяжело. Это нужно нам скорее как собрание основ, к которому можно будет иногда обращаться. Так удобнее, чем если они будут разбросаны по разным источникам. Поэтому куда проще будет перейти сразу к главе с выводами, где вся эта же информация подана гораздо компактнее и структурированнее. Зачем было вообще браться за такую чисто-техническую работу, можно спросить? Ну, потому что найти что-то подобное в литературе Восточной Европы через гугл просто невозможно. Плохо, сыро, компилятивно — да, но зато все собрано в одном. Впоследствии возможно будет редактироваться и дополняться, если найдутся какие-то новые вещи, или если при расширении контекста будут обнаруживатьбся какие-то более глобальные «линии», стоящие того, чтобы их отобразить.

Оттоновское возрождение (962-1024)

Возрождение и подъем Европы в экономическом и культурном плане начинается ближе к середине XI века, но основная культурная и политическая предпосылка к этому, которая задает контекст ближайших столетий, это попытка немецкого короля Оттона Великого (912-973) воссоздать утраченную империю Карла, возродить Западную Римскую Империю. Это государство, называвшееся сначала Римской империей, а позже Священной Римской Империей (СРИ), было создано в 962 году, и кроме самой Германии охватило территории Чехии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, восточной Франции и северной Италии. Это государственное образование было одной из вспомогательных причин быстрого распространения культурных явлений сразу в нескольких регионах Европы. А попытки императоров подражать прошлому приводили зачастую к активной деятельности меценатов, к поддержке ученых и художников. В истории искусства даже выделяют особый период «Оттоновское возрождение» и особое оттоновское искусство, считавшееся предшественником романского искусства (это по сути византийская культура, дополненная феодальным стилем строительства военных замков). Мы не будем в деталях говорить о политике, ведь наша цель — история мыслителей. Но нужно отметить, что династия Оттона называлась также саксонской династией, и она включает, кроме Оттона I и его отца, также Оттона II Рыжего (955-983), Оттона III (980-1002), Генриха II Святого (973-1024). Иногда мы будем вскользь упоминать этих императоров, но для нас они не будут иметь особого значения, кроме хронологического.

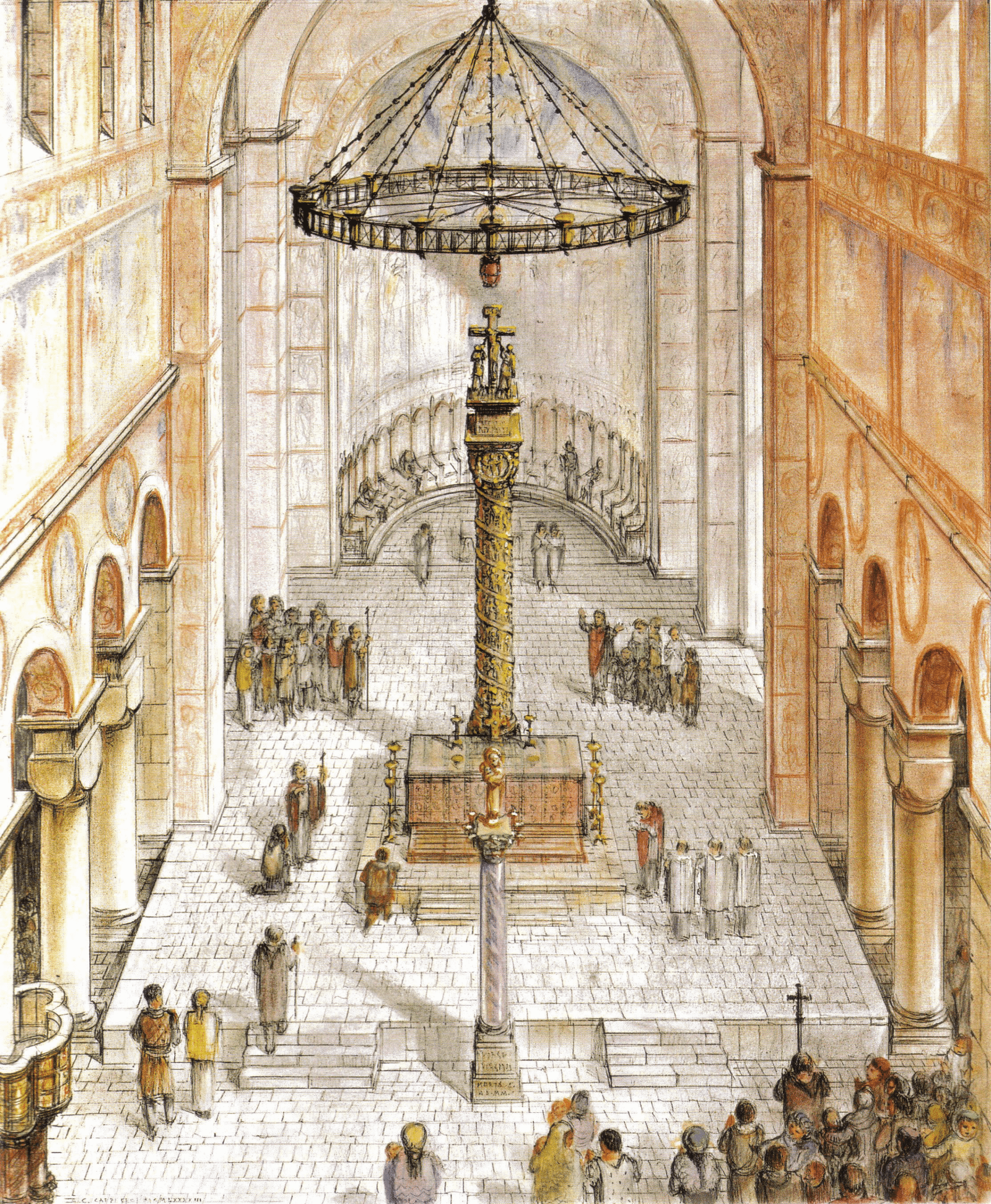

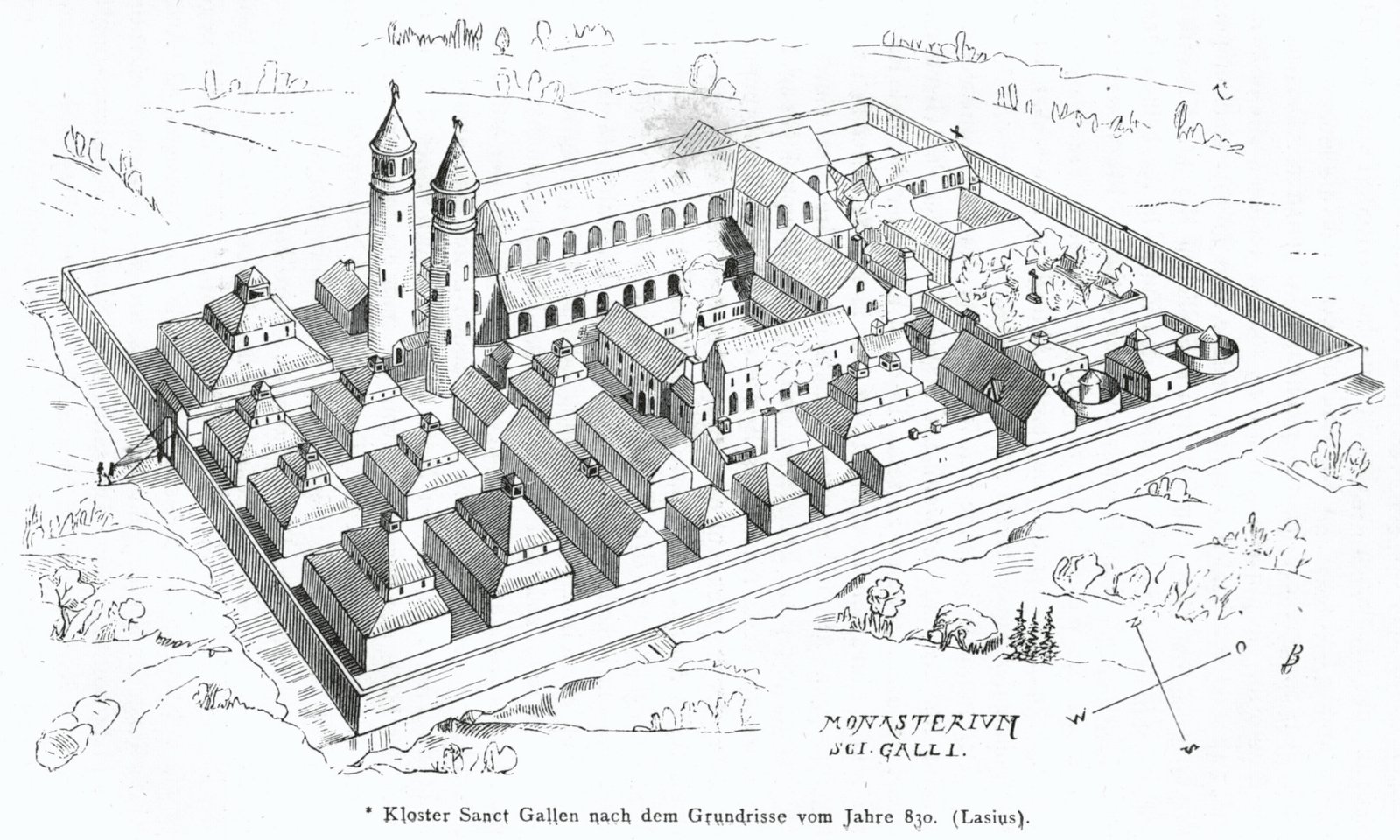

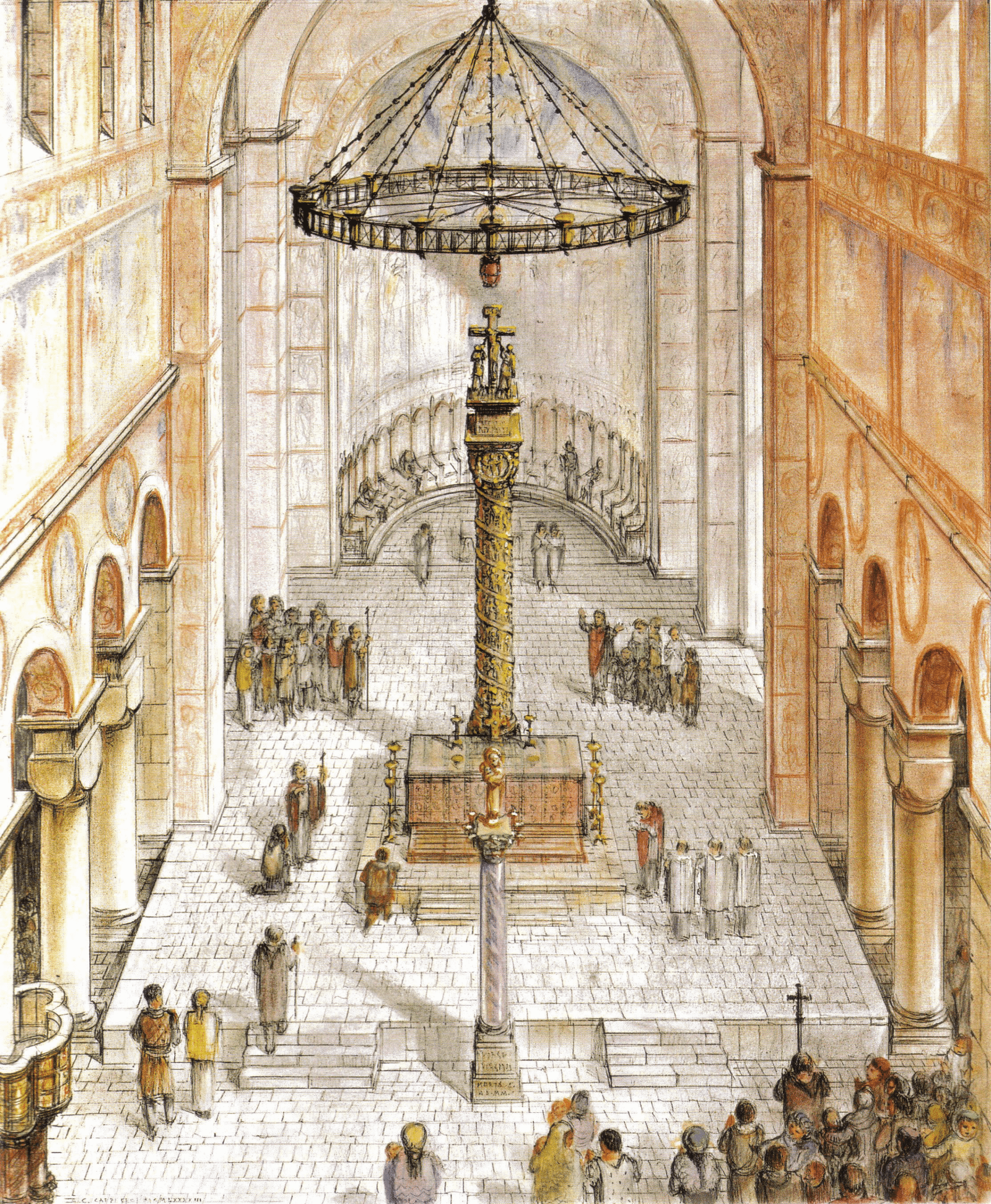

Итак, при дворе Оттона I возродилась Академия, где собирались просвещённые люди. Здесь развивалась литературная деятельность, переписывались рукописи, предпринимались попытки распространения знания классической латыни и римской литературы. При дворе и некоторых соборах возникли школы. Образование распространилось не только среди клириков, но и среди мирян, причём его могли получить и мальчики, и девочки. Многие знатные дамы говорили и читали на латыни и славились своей учёностью. На юге Германии важнейшим центром образования оказалась школа при монастыре Санкт-Галлена (совр. Швейцария), благодаря выдающимся мастерам. Среди них, как важный предшественник, выделяется Туотило (850-915), который даже почитался святым в местной округе. Традиция описывает его как универсального человека — задолго до того, как это понятие сформировалось в эпоху Возрождения. Он был либо немцем, либо мигрантом из Ирландии (см. Каролингское возрождение), и прославился в первую очередь как музыкант и сочинитель религиозных песен. Но ещё он считался архитектором, художником-миниатюристом, скульптором и механиком. Он знал греческий и латынь, умел хорошо играть на арфе, знал математику и астрономию, из-за чего даже утверждали, что он создал «астролябию» или «планетарий», который показывал движение планет. Из хорошо сохранившихся работ Туотило, которые можно увидеть даже сегодня, можно назвать обложку для книги Evangelium Longum с вырезанными изображениями из слоновой кости. Хотя он относится к чисто-средневековой культуре, но все же может рассматриваться как связующее звено между новой культурой Европы и высочайшими достижениями средневековья времен Карла Великого. После Туотило заметным лидером школы Санкт-Галлена стал Эккехард I (910-973), автор эпоса «Вальтарий», очень серьезно отметился Ноткер Врач (о нем дальше) и Эккехард II (ум. 990), которому приписывают поэму из 287 гекзаметров, посвященную знатной даме по имени Хедвига, что было по сути пересказом хвалы добродетельной женщине из библейской книги Притчей. Позже этот монастырь ещё будет неоднократно упоминаться, как важный центр учености.

Следующим крупным мыслителем, которого мы назовем, и который дополняет образ Туотило-энциклопедиста стал француз Герберт Орильякский (940-1003) будущий папа Сильвестр II, который уже в 980-е годы популяризировал арабские научные достижения в математике и астрономии. Греческого языка Герберт не знал и знакомился с работами греческих мыслителей по переводам. Одним из основных достижений Герберта было изучение арабской системы цифр и её применение. На основе десятичной системы счисления, правда, без использования нуля, Герберт восстановил абак (счетная доска), забытый со времён Римской империи, и усовершенствовал его на основе арабских математических достижений. Герберт также презентовал в Европе армиллярную небесную сферу, на которой обозначены небесный экватор, тропики, эклиптика и полюса. Также разрабатывал конструкцию астролябии, усовершенствованной позднее, и даже вернул античную технологию гидравлического музыкального органа, один из которых он построил в Реймсском соборе, и который на тот момент был самым продвинутым музыкальным инструментом Европы. Среди прочего известно, что он читал как минимум Вергилия, Цицерона и Боэция; изучал латинские переводы Порфирия и Аристотеля. Герберт хорошо знал логику Аристотеля, по доступным в то время фрагментам, и прославился своим мастерством диалектики во время диспута против Отрика в 980 году и в своем трактате De rationalis et ratione uti (О рациональном и использовании разума), составленном в 997 году и посвященном Оттону III. Все это частично связано с тем, что в какой-то момент ему пришлось переехать в Испанию, где он имел возможность близко познакомиться с достижениями исламской науки. Например, известно письмо Герберта к известному испанскому астроному Лупитусу Барселонскому, в котором он просит Лупитуса перевести арабский астрономический трактат «Sententiae astrolabii». То есть активные модернизаторские процессы в Европе уже шли полным ходом, первые арабские переводы проникают в Европу ещё до 1000-го года, и уже очень скоро, как мы увидим, эта переводческая деятельность будет усилена.

Пытаясь найти объяснение необыкновенной учёности Герберта, современники обвиняли его в колдовстве и чернокнижии, считая, что здесь не обошлось без вмешательства сверхчеловеческих сил. Ему приписывали изучение магии и астрологии в исламских городах Кордовского халифата и даже общение с самим дьяволом. Предполагалось, что Герберт с помощью дочери арабского философа, у которого учился, завладел книгой заклинаний и скрылся от преследовавшего его философа, сделавшись невидимым. В легенде о связи ещё юного Герберта с суккубом, переданной автором XII века Вальтером Мапом, рассказывается, что однажды будущий папа римский встретил девушку удивительной красоты по имени Меридиана, обещавшую ему богатство и свои магические услуги, если тот согласится быть с ней. Юноша поддался соблазну и каждую ночь наслаждался обществом своей таинственной любовницы. Предполагалось, что Герберт создал бронзовую голову — терафим. Эта магическая голова отвечала на его вопросы: «да» или «нет». Считалось, что с помощью бронзовой головы он сумел подняться к папскому трону (другая легенда говорит, что он выиграл папство, играя в кости с дьяволом). Но сам факт что такой человек мог стать Папой, говорит все же о том, что степень нетерпимости к образованным людям в эти времена сильно переоценена.

Наиболее известной поэтессой и драматургом была Хросвита Гандерсгеймская (938-973). Она писала пьесы на латинском языке, насыщенные религиозными мотивами и символикой. Считается первым европейским драматургом со времён античности. Среди её произведений выделяется не пьеса, а поэма про Теофила, продавшего душу дьяволу, но спасённого заступничеством Девы Марии. Поэма «Падение и обращение Теофила» (Lapsus et conversio Theophili) считается одним из источников сюжета легенды о Фаусте. Среди её поэм можно выделить ещё «Деяния Оттона», как похвалы своему меценату. Написанные ею 6 пьес это: «Галликан» (история языческого военачальника, влюбленного в дочь императора Константина, обратившегося в христианство и ставшего святым), «Дульциций» и «Сапиенция» (о мученичестве дев Агапии, Хионии и Ирины во время Диоклетианова «великого гонения» на христиан), «Каллимах» (о юноше-язычнике, влюбленном в христианку Друзиану из Эфеса, об их смерти и чудесном воскрешении по воле Бога; впоследствии Каллимах становится великим святым), «Авраам» и «Пафнутий» (о святом отшельнике из Сирии, возвращающем на путь истинный свою приемную дочь, ставшую блудницей). Известно, что пьеса «Галликан» была переработана в XII веке для средневекового театра. Хросвиту невозможно не выделить уже хотя бы потому, что она первая со времен античности, кто занимался пьесами, несмотря на то, что церковь очень скептически и критические относилась к таким явлениям. Тем временем, в аббатстве Тегернзее (Бавария), библиотека которого была пополнена аббатом Гозбертом, жил поэт и переводчик Фромонд из Тегернзее (960-1012). Дальше на север, в Регенсбурге, при аббате Рамвольде (975–1001), находилась школа, которой руководил монах Хартвич (обучавшийся в Шартре, важная школа из Франции, о чем дальше), чьё преподавание было сосредоточено на свободных искусствах, а также скрипторий, где изготавливались роскошные рукописи. В Саксонии Отрик (известный своей полемикой с Гербертом в 980 году в Равенне по вопросу классификации знаний) преподавал в епископской школе Магдебурга. Так что в общем и целом просветительское движение охватило всю Германию, и как мы увидим дальше, всю Европу.

В промежуток 940-960 гг. на свет появилась всего дюжина значимых мыслителей, которые к началу XI века начали ведение активной деятельности, но все они вместе взятые создали почти-то революцию в развитии образовательной стели Европы. Первым из них упомянем француза по имени Фульберт Шартрский (ок. 960-1028). По одной из легенд, которая ныне подвергается сомнению, он даже учился в Реймсе у Герберта Орильякского, упомянутого нами выше папы римского. В 1006 году, заняв пост Шартрского епископа, Фульберт развернул активную административно-культурную деятельность — наладил регулярное преподавание свободных искусств, с акцентом на математических дисциплинах квадривия. После пожара 1020 года, уничтожившего храм, он активно занимался реконструкцией (в том числе, и как архитектор). Поэтому также он считается основателем Шартрской философской школы. До массового возникновения университетов это была передовая институция общеевропейского значения, с которой во Франции могли конкурировать только школы в Париже, а в Европе только Медицинская школа в Салерно, монастыри Санкт-Галлена (Швейцария), Монте-Кассино (Италия), Льежа (Бельгия), о которых мы ещё будем говорить дальше. Фульберт писал многочисленные стихотворения и гимны, а также музыку для них. Он также занимался толкованиями феодального права, и был известен как советник королей и князей, в частности, благодаря своей близости к королю Роберту II Благочестивому и герцогу Вильгельму V Аквитанскому. Известен также трактатом «Против иудеев», что не удвительно для того времени, но все же показывает и темную сторону его деятельности, открытый антисемитизм. У Фульберта было много верных учеников, среди которых: Бернар из Анжера, Беренгар Турский, Адельман Льежский, Хильдегар, Хартвик из Санкт-Эммерама, Сигон. Некоторых из них мы будем рассматривать дальше. Ещё один француз этого же поколения, Рихер Реймский (941-998), известный в свое время хронист, монах-бенедиктинец из аббатства Святого Ремигия в Реймсе. Он автор «Истории в четырёх книгах», описывающей политическую жизнь Франции второй половины X века. Рихер родился в семье рыцаря, и сам участвовал в феодальных войнах, но в какой-то момент решил уйти в монастырь. Ему приписывается обучение у Герберта Орильякского, и это уже никем не оспаривается, потому что в отличии от Фульберта, Рихер происходил из города, где жил и работал знаменитый папа-энциклопедист. Здесь же он сблизился с Реймским архиепископом Адальбероном (935-989). Существует предположение, что по окончании обучения, Рихер занимался в монастыре врачеванием, так как, подробно описывая заболевания и причины смерти исторических лиц, применяя латинские и греческие медицинские термины, он обнаруживает серьёзное для своего времени знакомство с врачебной практикой. Кроме того, он рассказывает о своей поездке в Шартр, которую предпринял в 991 году, чтобы ознакомиться там с античными трудами о врачевании. «История в четырёх книгах» была написана по просьбе самого Герберта, а главной особенностью труда Рихера является стилизация фактов современной ему эпохи под реалии Древнего Рима. К примеру современное ему Лотарингское герцогство он называет «Бельгикой», а город Рим — «Urbs». В «Истории…» фигурируют такие совершенно архаичные для X века термины, как «центурион» или «муж консульского достоинства». Для описания военных действий Рихер Реймсский регулярно заимствовал выражения из Югуртинской войны Саллюстия. Когда такие элементы встречаются в литературе XIV века, это однозначно используется как пример развития гуманизма и ростки появления эпохи Возрождения, но тут мы встречаем это ещё на рубеже X-XI веков.

Поскольку впоследствии большинство мыслителей будут связаны с церковными структурами, а одной из важных тем, задающих контекст эпохи, станет церковная реформа и борьба пап против императоров Германии, то стоит упомянуть о важной в то время Клюнийской реформе монастырей. Её суть в том, чтобы усилить аскетизм, моральный консерватизм и т.д., а также отделить церковь от государства, но не в прогрессивном смысле, а в том, чтобы государство не имело право лезть в дела церкви, в том числе и в дела по разделу земель и раздаче титулов. Речь шла не про отдельные здания с колоколами, а про крупную политику и десятки тысяч налогоплательщиков. Реформа в монастыре Клюни началась более чем на столетие раньше, но как раз к началу XI-го века она наконец-то получила заметное распространение. Мы упомянем здесь только пятого по счету аббата-реформатора в этом монастыре, католического святого Одилона Клюнийского (ок. 962–1049). И за то время, пока Одилон был аббатом Клюни, к этой системе присоединилась большая часть французских и бургундских бенедиктинских монастырей, а также ряд испанских. Число монастырей в конгрегации при Одилоне выросло с 37 до 75. В самом монастыре Клюни велось широкомасштабное строительство, в том числе была построена базилика Клюни. Особую славу приобрёл скрипторий Клюни и библиотека, ставшая при Одилоне одной из крупнейших в Европе. Одилон 9 раз бывал в Италии, тесно работая с Папами, имел влияние на германских императоров Оттона III, Генриха II и Генриха III. И как раз после его смерти конфликт между светской и духовной властями Европы накалится до предела, когда Папой станет буквально один из последователей реформы. Из многочисленных трудов Одилона до нас дошла лишь часть: жизнеописание святой императрицы Адельгейды Бургундской, которую он хорошо знал; краткая биография его предшественника аббата Майоля и 4 гимна, посвящённые ему; панегирик императору Генриху II; а также ряд проповедей, гимнов и писем. Одилон известен активной благотворительностью и введением понятия Мир Божий, под которым подразумевалось прекращение междоусобий в церковные праздники и особые периоды. Пользуясь своим авторитетом Одилон многократно выступал посредником и миротворцем в локальных конфликтах, прекратил большое количество феодальных междоусобиц. Конечно он уступает в образованности Фульберту и Рихеру, а его последователи будут скорее столпами консерватизма и мракобесия, но, тем не менее, сам Одилон тоже сделал некоторый вклад в распространении знаний, и что важнее — культуры гуманности. Это стоит учитывать, как положительную часть его вклада. Тем более, что этот монастырь давал и некоторых монахов, находящихся скорее где-то посередине между идеями Одилона и папы Сильвестра II (Герберт), среди таких выделяется Аббон Флёрийский (945-1004) и ещё целый ряд монахов, которые создали собственную историческую школу и активно посещали Испанию, налаживая контакты с местными монастырями в районе Барселоны. Аббон написал множество трактатов астрономическим предметам, таким как траектории Солнца, Луны и планет, составлял звездные каталоги, и активно общался с папой Сильвестром.

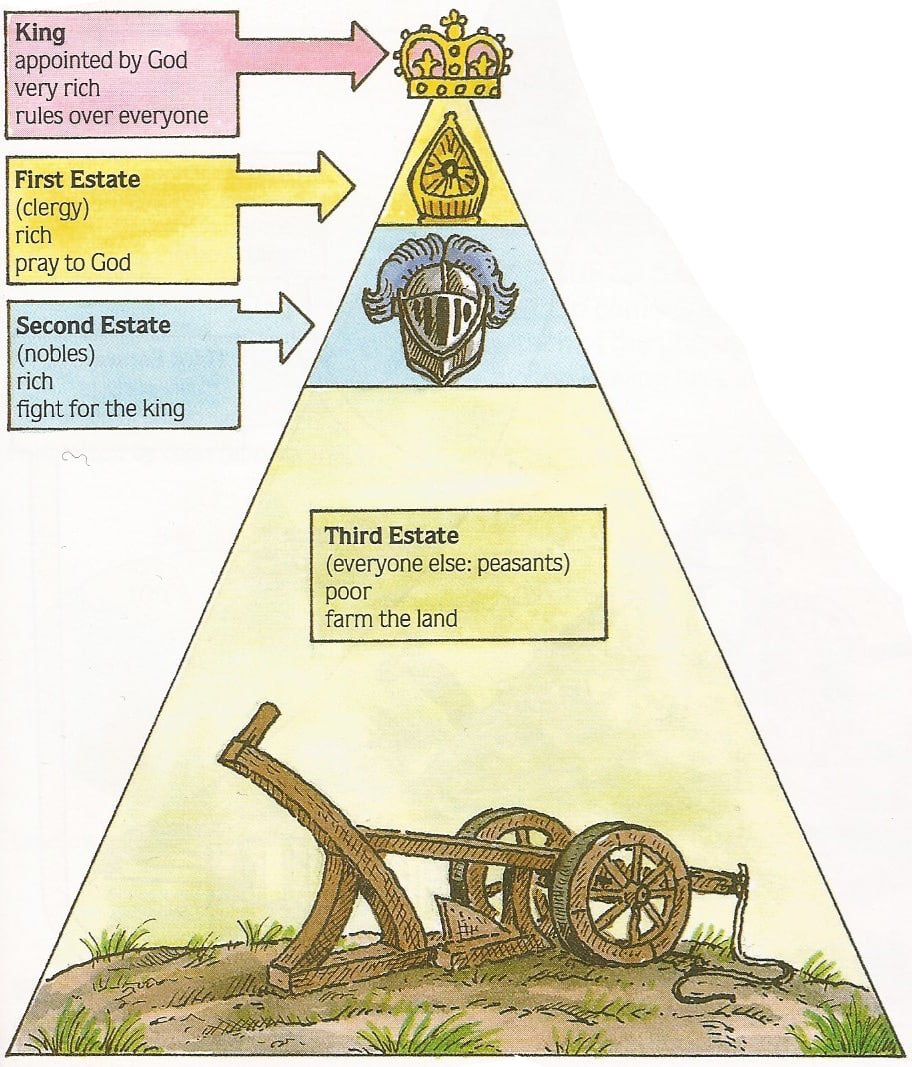

В том же Реймсе, где преподавал Герберт (Сильвестр) проходил свое обучение и французский аристократ, епископ Адальберон Ланский (947-1030), возможно даже знакомый по обучению с Рихером и Фульбертом. Но как только он получил реальную власть епископа, то был тут же обвинен в том, что Эмма Итальянская, королева Франции — изменяла с ним своему муж (что было скорее правдой). Однако все обошлось, и церковный суд оправдал Адальберона, а за лжесвидетельства король Лотарь был изгнан. Теперь Эмма получила все бразды правления, а Адальберон стал главным государственным советником. Но уже скоро её сын от брака с королем — Людовик V, последний из монархов в династии Каролингов, попытается отомстить, и он таки добьется изгнания Адальберона вместе с Эммой. После всех этих событий Адальберон стал одним из первых сторонников новой династии Капетингов, и поможет восхождению нового короля Гуго Капета. Также Адальберон автор сатирической поэмы «Carmen ad Rotbertum regem Francorum», посвященной королю Роберту II Капету, написанной в форме диалога-спора с аббатом Одилоном из Клюни. В этой поэме Адальберон одним из первых изложил учение о тройственном устройстве общества, состоящем из упорядоченных разрядов: духовенство (oratores) заботится о духовном здоровье государства, рыцарство (bellatores, pugnatores) охраняет его, а пахари, трудящиеся (aratores, laboratores) кормят. Нарушение этого гармонического взаимодействия грозит самыми гибельными последствиями для всего организма:

«Божий дом тройственен, веруют же во единого. Поэтому одни молятся, другие воюют, третьи трудятся, а вместе их — три разряда, и их обособление непереносимо».

Теперь от новых ученых центров в Шартре и Реймсе мы возвращаемся в Санкт-Галленский монастырь (см. выше про Туатило). Здесь его руководителем мы найдем Ноткера Немецкого, который также известный как Ноткер III (ок. 950-1022). Технически можно сказать, что Ноткер происходил из Швейцарии, ведь там находился его родной поселок, и там же находился Санкт-Галленский монастырь, но поскольку это была ещё не выделенная Швейцария, и к тому же её немецкоязычная часть, то его все же можно считать чисто немецким писателем. Он известен как первый комментатор Аристотеля в Средние века. Современники Ноткера преклонялись перед ним как видным теологом, филологом, математиком, астрономом, музыкантом и поэтом. Он отлично чувствует себя в компании Герберта, Фульберта и Рихера, как ещё один пример энциклопедизма. Ноткер также перевёл несколько текстов с латыни на немецкий язык. Он упоминает об одиннадцати своих переводах, из которых сохранились пять: (1) Боэций, «Утешение Философией»; (2) Марциан Капелла, «Бракосочетание»; (3) Аристотель, «Категории» (по Боэцию); (4) Аристотель, «Об истолковании» (по Боэцию); (5) Псалтирь. Среди утраченных переводов: Книга Иова, над которой он работал более пяти лет, «Буколики» Верлигия и «Андрий» Теренция. Среди собственных сочинений Ноткера «Новая риторика», «Новая пасхалия», несколько небольших латинских текстов и грамматика древнего верхненемецкого языка. Из за того, что он начал писать сочинения не только на латыни, Ноткер считается одним из родоначальников немецкой литературы. Немногие гуманисты-переводчики времен Данте и Петрарки могут сравниться с ним в масштабах проделанной работы. Но почему же он именно Ноткер III? Действительно, как мы уже отмечали раньше, ему предшествовали ещё два известных деятеля с таким именем в этом же монастыре. Ноткер I Заика (840-912) тоже был поэтом и музыкантом, и прославился книгой «Деяния Карла Великого», но куда интересней Ноткер II Физик (900-975) который кроме того, что был поэтом, музыкантом и художником, также прославился как врач. Он был наиболее известен своими врачебными подвигами и, возможно, даже был личным врачом императоров Священной Римской империи Оттона I и Оттона II. Его родственник, тоже с таким же именем, открыл в монастыре небольшой зоологический сад, который дополнял сад трав и фруктовый сад, и это может указывать на интересы в ботанике и зоологии.

Был ещё один Ноткер, также связанный с этим знаменитым швейцарским монастырем. Он проходил в этом монастыре свое обучение, и возможно стал бы Ноткером III, если бы по просьбе императора ему не пришлось рано покинуть родной монастырь. Его называют Ноткер из Льежа (940-1008), это первый князь-епископ Льежского епископства (ныне в Бельгии). Получив от Оттона II светскую власть, Ноткер превратил епископский город в столицу церковного княжества в Священной Римской империи. Он построил новый собор Святого Ламберта, семь коллегиальных церквей, в том числе собор Святого Иоанна в Льеже, по образцу Ахенского собора, а также два аббатства и городскую стену. Он заложил основу славы Льежских школ, куда вскоре стекались прилежные юноши со всего христианского мира. Таким образом, образованность Санкт-Галленского монастыря распространилась теперь и в валлонских землях (одни из самых богатых территорий Европы того времени, после Италии). Заручившись услугами Льва Калабрия и сделав таким образом возможным изучение греческого языка, Ноткер значительно расширил льежскую учебную программу. Среди учеников Ноткера, которые распространили влияние Льежских школ на все более широкие круги, можно упомянуть Хубальда, Вазо из Льежа, Франко, который также преподавал в Льеже, Гюнтера из Зальцбурга и Эрлюина из Камбре, Хаймо из Вердена, Гессело из Туля, Херигера из Лобба, Адельмана (который позже учился у Фульберта в Шартре), Гозехина, преподававшего в Майнце, и Адальбальда из Утрехта. По мнению Фольцвина, достижения Ноткера превосходят достижения любого из его предшественников. Во время его правления Льеж иногда называли «Северными Афинами». Чем не достойный наследник традиций Герберта, Фульберта и Рихера? Уже четыре человека, деяния которых выглядят до боли современными.

Один из учеников Ноткера и последующих епископов города, Вазо Льежский (ок. 985–1048), стоит упоминания за его позицию в отношении методов борьбы с ересями. Вазо обосновывал неправильность смертной казни в качестве наказания за ересь. По мнению Вазо, еретики должны подвергаться духовным наказаниям, исключаться из церковного общения и публично осуждаться. Он утверждал, что «церковь должна позволить разногласиям расти вместе с ортодоксальностью, пока Господь не придёт, чтобы отделить их и судить», пытаясь таким образом оттаивать веротерпимость и плюрализм мнений. Это тем более важно, что буквально через год после его смерти начнутся первые крупные процессы против еретика из Шартрской школы. Франко Льежский (умер около 1083 года) — математик, работавший над квадратурой круга и возможно также музыкант, который станет учителем одного из видных деятелей следующего поколения (Козьмы Пражского). Адельман Льежский интересен тем, что пройдя обучение в Льеже, дальше он отправился в Шартрскую школу, где завязал тесное общение с передовыми учеными Франции, а дальше оказался на должности епископа в Северной Италии, где и оставался до конца жизни. Это связывает его сразу с тремя центрами образованности Европы. И последний из действительно значимых учеников Ноткера в льежской школе был Адальбольд II Утрехтский (??-1026), ставший политической фигурой, после того, как возглавил епископство в Утрехте. Но для нас он интересен тем, что активно содействовал строительству церквей и монастырей в своей епархии, как бы продолжая деятельность самого Ноткера в Льеже. Его главным достижением в этом плане стало завершение строительства большого романского собора Святого Мартина в Утрехте. Адальбольд также упоминается как автор биографии императора Генриха II. Он написал философское изложение отрывка из Боэция и закончил полноценный математический трактат об установлении объема сферы, который посвятил папе-энциклопедисту Сильвестру II (да, тому же Герберту Орильякскому). Адальбольду принадлежит небольшой музыкально-теоретический трактат «Послание и Трактат об инструментальной, человеческой и мировой музыке», представляющий собой развитие троичной классификации музыки Боэция. Для третьего рода музыки Адальбольд впервые употребил термин musica instrumentalis, который начиная с XIII века стал общепринятым. Кроме того, Адальбольд многократно ссылается на неких «философов». Из контекста ясно, что речь о пифагорейцах, из которых прямо упоминается только Платон. Наряду с главными консонансами — октавой, квинтой и квартой — Адальбольд выделяет вторичные консонансы, которых у Боэция нет: это целый тон, полутон, дитон и полудитон; последний термин — наряду с Гвидо Аретинским (о нем см. дальше) — здесь регистрируется впервые.

До сих пор мы говорили в основном про французов, фламандцев и швейцарцев. Конечно, последние две группы были чаще всего немецкоязычными, но все же происходили из территории, которую мы привыкли считать скорее наполовину французской. Из значимых писателей этого периода, которые уже точно происходили из Германии в собственном смысле слова, назовем Бернварда Хильдесхаймского (960-1022). Он вошёл в историю не только как святой и наставник будущего императора Оттона III, но и как один из наиболее образованных и всесторонних людей своего времени. Кроме энциклопедических знаний в теологии, математике, экспериментальной химии и медицине, он был замечательным теоретиком и практиком искусств и поэтому заслужил титул «святого деятеля искусств». До наших дней сохранились бесценные работы, оформленные собственными руками святителя: крест и подсвечник, бронзовые двери собора Хильдесхайма и «Колонна Христа», вылитая святым из бронзы по образцу знаменитой колонны Траяна в Риме, по спирали вокруг которой показана земная жизнь Христа (настоятельно рекомендуем посмотреть). Такая же немаловажная фигура из Германии — Бруно Кверфуртский (974-1009), ученик основанной в Магдебурге школы Адальберта Магдебургского, первого христианского миссионера, побывавшего на Руси, и мало не убитого княгиней Ольгой или Святославом. Император Оттон III приблизил Бруно ко двору. В 996-997 годах Бруно сопровождал Оттона в Рим, где встретился с Адальбертом Пражским, проникся аскетизмом и принял монашество. Какое-то время монашествовал в Италии, пока его не назначили миссионером в польские земли, в основном на территории Пруссии. В 1008 году Бруно Кверфуртский посетил Русь, встретился с Владимиром Святославичем, при поддержке которого отправился крестить печенегов. Добившись некоторых успехов, он вернулся в Польшу, пытался примирить короля с немецкими князьями, и при очередной попытке крещения языческих племен Пруссии был убит. Чего не сделали киевляне, то сделали пруссаки. Товарищем Бруно по занятием в магдебургской школе был Титмар Мерзебургский (975-1018), очередной родственник императоров Салической династии, историк и сторонник сильной королевской власти, а также апологет завоевательной политики в отношении славянских народов. Хроника Титмара это важный исторический источник, особенно по истории германо-славянских отношений; содержит сведения и по истории Киевской Руси. Его хроника содержит заимствования из Вергилия, Горация, Овидия, Персия, Лукана, Теренция, Марциала, Ювенала, Макробия, а также из Григория Великого, Исидора Севильского и Аврелия Августина. Весьма и весьма неплохая образованность, как для эпохи, которую запрещено сравнивать с гуманистами. Влияние античности иногда доходило даже до гротеска. Например один немецкий сатирик XI века известен нам под псевдонимом Секст Амарций Галл Пиосистрат. Он родился где-то на самом севере Швейцарии, возможно связан с Санкт-Галленским центром, но из его работ можно сделать вывод, что он был немцем и жил в основном в районе Франкфурта. Он автор сборника «Сатир» или «Бесед». Восхвалял императора Генриха III, и возможно был сторонником усиления светской власти. Он достаточно много пишет о лечебных травах, чтобы подозревать в нем ещё и врача. Любимый поэт Амарция — позднеантичный и христианский поэт Пруденций. Сборник «Сатир» состоит из четырех книг (2684 стихотворные строки).

- Книга I (573 строки) начинается с небольшого послания, написанного элегическим дистихом, к Кандиду Теофистию Алхиму (Candidus Theophystius Alchimus), который был когда-то учителем Амарция. Оставшаяся часть книги I написана гекзаметром; основные ее темы — жалобы на моральный упадок в мире, власть денег над долгом и добродетелью, царящие в обществе пороки: похоть, гордыня, страсть к роскоши и излишествам, зависть.

- Книга II (674 строки) направлена против иудеев, отказывающихся признать Иисуса Мессией. Амарций подкрепляет свою позицию пассажами из Ветхого и Нового Заветов и поднимает тему воплощения Бога в Христе.

- Самая длинная из всех — книга III. В первом ее разделе он призывает читателя к умеренности и прославляет примеры щедрости и милосердия: святого Лаврентия и Генриха III. Второй раздел порицает похоть и предлагает традиционные монашеские способы борьбы с ней: пост, избегание праздности, молитва. В качестве примеров здесь — история о целомудренном монахе, заимствованная из сочинений святого Иеронима, и о непорочной девушке, спасенной львицей от ее преследователей. В третьем разделе Амарций противопоставляет гордыню и смирение; воплощением смирения становится святой Макарий.

- Четвертая книга защищает истинную любовь и вновь осуждает пороки, которые мешают нам достичь ее.

Сборник написан на основе произведений Горация и его собственных сатир, сам псевдоним Амарция является возможной отсылкой на Горация. Помимо Горация и Пруденция он явно отсылается ещё на Вергилия, Овидия, Теренция и Ювенала. Среди немцев также можно упомянуть одного из крупнейших правоведов эпохи Бурхарда из Вормса (965-1025), который известен как составитель «Декрета», собрания из 20 книг канонического права в сотрудничестве со своими современниками, епископом Вальтером из Шпейера (963–1027), Альбертом из Меца (ум. 1024), и по крайней мере 3 другими видными региональными католическими священнослужителями. «Декрет» многократно копировался в XI и XII веках, до наших дней сохранилось более 77 полных рукописей. В 1023-1025 годах Бурхард обнародовал сборник обычных законов, установленных для членов семьи Вормса, то есть для различных свободных и несвободных работников епископского сословия в Вормсе. Он описал в 31 главе ряд общих мирских проблем жителей Вормса в последние годы его епископства, включая брак, похищение, убийство, воровство и клятвопреступление. В качестве источника канонического права «Декрет» был вытеснен «Панормией» (ок. 1094-1095 гг.) Иво Шартрского, которая использовала и дополнила большие разделы «Декрета», а немного позже — «Concordia Discordantium Canonum» (1139–1140 гг.) Грациана (Decretum Gratiani), представлявшей собой гораздо более крупную компиляцию, в которой делалась попытка дальнейшего примирения противоречивых канонов. Альберт из Меца посвятит Бурхарду свою главную работу, «De diversitate temporum» — важнейший источник по истории Западной Европы в период с 990 по 1021 год, особенно Франции, Западной Германии, Бельгии и Нидерландов. Мы упомянули шестерых видных немецких деятелей культуры, но очевидно, что их было гораздо больше, и далеко не факт, что остальные сильно уступали в своей образованности, проходя обучение в тех же школах и у тех же людей.

Итальянских мыслителей в этом поколении практически нет (это не значит что там нет культуры, просто нет фигур высокого значения, так-то уже работает Медицинская школа в Салерно, о которой мы ещё будем говорить дальше), но зато можно назвать по крайней мере двух английских. Эльфрик Эйншемский (955-1010), плодовитый автор, писавший на древнеанглийском языке агиографии, гомилии, библейские комментарии и другие жанры христианской литературы. В 987 году он был отправлен епископом Винчесетра в Корнеллский монастырь для обучения монахов. Здесь он пишет два сборника гомилий — в первом, состоявшем из 40 проповедей, речь шла о главных событиях христианства, во втором — о сути христианской доктрины, об учении о евхаристии и истории христианства. После создания этих двух сборников он напишет три пособия для студентов, изучающих латинский язык — грамматику (Grammar), словарь (Glossary) и произношение (Colloquy). Эта работа считается первой разговорной грамматикой в Европе. Вульфстан Йоркский (ум. 1023) был английским епископом Лондона, епископом Вустера и архиепископом Йорка. Возможно, именно во время своего пребывания в Лондоне он впервые стал широко известен как автор проповедей или гомилий на тему Антихриста и приближения Судного дня. Около 1008 года он написал пространный труд, который суммирует многие из его любимых положений, и названный современными редакторами «Институтами государственного устройства». Это произведение представляет собой «литературу сословий», в котором с точки зрения христианского государственного устройства подробно описываются обязанности каждого члена общества, начиная с верхушки (короля) и заканчивая низшими (простым народом). В 1014 году, будучи архиепископом, он написал свое самое известное произведение — проповедь, которую он назвал «Проповедь волка англичанам», и в которой ругает прискорбные обычаи своего времени, полную развращенность нравов и законов, и рассматривает недавние вторжения викингов как Божье наказание англичан, за которым вскоре последует конец света.

В своей серии проповедей, написанных во время пребывания на посту епископа Лондона, Вульфстан достиг высокого уровня мастерства в риторической прозе, используя самобытную ритмическую систему, основанную на аллитерационных сочетаниях. Он использовал в качестве литературных приёмов слова-усилители, характерную лексику и сложные слова, риторические фигуры и повторяющиеся фразы. Помимо проповедей, Вульфстан также сыграл важную роль в составлении сводов законов для обоих королей Англии: Этельреда Неразумного и Кнуда Великого. Эти двое авторов из Британии, Вульфстан и Эльфрик считаются одними из первых значимых писателей на народном языке в Англии, как Ноткер III почти в то же время стал одним из пионеров литературы на немецком языке. В это же время в Англии приобретает популярность сборник из 50 стихотворений («Кембриджские песни»), созданный, предположительно, в Лотарингии на стыке германской и французской культур примерно в XI веке и позже обнаруженный в Кембридже. Сборник содержит как религиозные, так и светские стихи. Здесь есть и песни о немецких императорах, и стих Фульберта Шартрского «О соловье», и любовные стихи из Италии, новеллы-анекдоты, поучительные истории и несколько отрывков из античных поэтов (преимущественно из «Энеиды» и «Фиваиды»). Антологии такого рода, по-видимому, имели в то время уже довольно широкое хождение: сатирик Амарций описывает в одном месте, как богач приглашает к себе жонглера и тот развлекает его песнями о швабе, одурачившем жену, о Пифагоре и о соловье, — три песни на эти темы находятся в кембриджской рукописи.

Если же говорить про мыслителей Испании XI века, то здесь нужно учитывать особенности региона, из-за чего большинство мыслителей и деятелей культуры имели арабские или еврейские корни и не были строго говоря европейцами. Они стали одним из главных «мостов» для того, чтобы Европа вернула утраченные достижения античности. Но все же было бы несправедливо и совсем вычеркивать их из истории Европы, как нечто не-европейское. Упомянем здесь несколько андалузских поэтов того времени. Во-первых, забегая снова немного назад в прошлое, стоит упоминания Ибн Абд Раббихи (860-940), автора большой антологии художественной литературы «аль-Икд аль-фарид» («Редкостное ожерелье»), в которой содержатся ценные сведения по истории и литературе Арабского халифата в VII-VIII веках. Этот энциклопедический труд, разделенный на двадцать пять разделов, который включает в себя более тысячи трехсот его собственных стихов, пыталась охватить «все, что должен был знать хорошо информированный человек, чтобы прослыть в обществе культурной и утонченной личностью». Книга множество раз переиздавалась в исламском мире вплоть до XIV века и явно задавала тон для большинства писателей исламской Испании. Ещё один значимый андалузиец Ибн Даррадж аль-Касталли (958–1030) был автором придворной поэзии для кордовского военачальника Аль-Мансура, а после 1018 года — для правителей тайфы Сарагосы. Он упоминается мусульманским философом Аль-Саалиби в его труде «Китаб Ятимат», где он говорит: «Он был для страны Андалусия тем же, чем аль-Мутанабби был для Сирии, поэтом высочайшего класса, и столь же изящным в том, что он говорил и писал». Он также пел на свадьбе, организованной его покровителем Аль-Мундиром в 1021 году между графом Беренгером Рамоном I из Барселоны и Санчей Санчес, дочерью Санчо Гарсии Кастильского. Но были здесь и заметные христианские писатели, особенно из-за влияние клюнийского движения и посещений региона монахами из флёрийского монастыря. Из самых важных испанцев — аббат Олиба (971-1046), заслуживший благодарность потомков уже хотя бы тем, что занимался переводами арабских сочинений на латынь. Олиба способствовал развитию движения «Мир и Божье Перемирие» (см. выше про Одилона Клюнийского), и был достаточно авторитетным, чтобы почти все короли в Пиренейском регионе советовались с ним. Про Лупитуса Барселонского, который делал переводы астрономических работ с арабского по заказу Герберта мы уже говорили выше.

Первое поколение мыслителей XI века. Салическая династия

Оттоновское возрождение заканчивается после смерти последнего представителя саксонской династии Генриха II (973-1024), но заканчивается не возрождение, а только связи с династией Оттонов. На смену этой династии приходит новая, салическая династия, в отличии от предыдущей даже связанная прямым кровным родством с Карлом Великим. При этой династии начнется серьезная борьба за власть в Европе между Империей и Папой Римским, которая станет главным событийным фоном для мыслителей последующего столетия. Представители этой династии следующие: Конрад II (990-1039), Генрих III (1016-1056), Генрих IV (1050-1106), Генрих V (1086-1125). Как тогда это были в основном Оттоны, так здесь это уже в основном Генрихи.

Здесь мы рассматриваем первое поколение мыслителей XI века, которые почти не творили в предыдущем столетии. Некоторых мыслителей первого поколения мы уже затронули, как учеников выдающихся людей конца X-го века. Среди тех, кого мы ещё не затронули, упомянем немецко-швейцарского поэта Эккехарда IV Санкт-Галленского (980-1056), ученика Ноткера III, который продолжает традиции знаменитого монастыря и является автором его хроники: «Истории Санкт-Галленского монастыря». После 1022 года по приглашению архиепископа Арибо он переехал в Германию, где заведовал монастырской школой в Майнце. Не позднее 1034 года, получив степень магистра, вернулся в Санкт-Галленское аббатство, и в течение многих лет возглавлял местную школу. Перу Эккехарда IV принадлежат также: сборник 59-ти духовных песнопений «Liber benedictionum» в честь подвижников Санкт-Галленского монастыря и по случаям различных церковных торжеств. Ещё один хронист, но теперь уже француз по имени Рауль Глабер (ок. 985–ок. 1050), посвятил «Историю своего времени в пяти книгах» упоминаемому ранее аббату Одилону из Клюни, но работа вышла не столько исторической книгой, сколько сборником анекдотов, наглядно иллюстрирующий нравы начала XI века. Именно за это он ценится современными исследованиями бытовой жизни прошлого. Структура человеческого общества у Глабера очень проста, он пытается подчеркнуть различие между пассивной толпой и благородными властителями, подающими пример и ведущими за собой. Среди последних, помимо светских правителей вроде короля Роберта Благочестивого, он выделяет высших клириков, епископов и аббатов, называя их «очами католической веры». Если последние, по словам хрониста, вдруг «ослепнут», народ неизбежно впадёт в гордыню, алчность и блуд, а весь род людской будет ввергнут в хаос. Наряду с порядком клириков и порядком мирян, Глабер выделяет особый «порядок монахов», в первую очередь клюнийцев, не только подающих своей благочестивой жизнью пример остальным, но и ведущих «святую войну» с силами зла. По его мнению, и светское общество, пережив эсхатологические ожидания 1000 года, способно преодолеть социальное неравенство на пути к спасению, кульминацией которого является паломничество в Иерусалим. Этими выводами хронист, по сути, подготовил идеологию будущих крестовых походов. В целом неплохо дополняет уже упомянутую концепцию трех сословий. «История» Глабера, испытавшая на себе заметное влияние хроники его современника Адемара Шабанского (автор первых анналов Аквитании со времён поздней античности), примечательна попыткой изобразить всемирную историю как состоящую из четырёх периодов (от сотворения мира до всемирного потопа; от потопа до Моисея; от Моисея до IX века — «Царство силы»; от IX века до времени жизни автора — «Царство правды») только на том основании, что на свете существует четыре стихии, четыре главные добродетели и четыре евангелия.

Но самый значительный из французов этого поколения был Беренгар Турский (998-1088), философ-номиналист, ученик Фульберта Шартрского и представитель основанной тем Шартрской философской школы. Будучи грамматиком и диалектиком, он какое-то время пользовался большим успехом в преподавании. Прославившись как выдающийся ученый, он пользовался доверием немалого числа епископов и могущественного графа Жоффруа Анжуйского. Однако, в своих работах Беренгар защищал человеческий разум и доходил до откровенных насмешек над церковью. Главное сочинение Беренгара — «О святой трапезе» (1049), где он выступал против учения о реальном присутствии Христа в таинстве причащения, которое трактовал символически, т.е. отказывался верить что вино действительно превращается в кровь Христа. Это было непростительной ересью. Первым, кто официально обратил на это внимание, был его бывший однокурсник Адельман (тот самый, что из Льежа и через Шартр отправился работать в Италию), который умолял его отказаться от своего сопротивления Церкви. Вероятно, в начале 1050 года Беренгар направил письмо Ланфранку, тогдашнему приору аббатства Бек в Нормандии, в котором он выразил сожаление, что Ланфранк придерживался евхаристического учения. Это привело к публичной полемике Беренгара против Ланфранка и Адельмана. После этого учение Беренгара было отвергнуто церковью на Римском и Верчелльском соборах 1050 года, а сам он был отлучен от церкви, и подвергнут преследованиям короля Франции. Впоследствии он был вновь осуждён Турским собором в 1054 году и Римским собором в 1059 году, на которых был принужден к публичному отречению от своих взглядов, но в такой формулировке, что это ещё позволяло ему продолжать борьбу. Точку в этой борьбе поставили на Римском соборе 1079 года. В диспуте с Бруно Астийским и Альберихом из Монтекассино он был принужден к отречению от взглядов в более жесткой форме.

«Я, Беренгарий, верую всем сердцем и открыто исповедую, что хлеб и вино, возлагаемые на алтарь, через таинство священной молитвы и слова нашего Искупителя претворяются в истинную и надлежащую животворящую плоть и кровь Иисуса Христа, Господа нашего; и что после освящения истинное тело Христа, рождённое от Девы, как жертва за спасение мира, повешено на кресте и восседает одесную Отца; и есть истинная кровь Христа, истекшая из Его ребра; не только через знак и силу таинства, но и по Его истинной природе и истинной сущности, как это изложено в этом кратком изложении, как я читаю его, и как вы понимаете. Так я верую и больше не буду учить против этой веры. Да поможет мне Бог и это святое Евангелие Божие».

Вернувшись во Францию, он опубликовал собственный отчёт о ходе событий в Риме, вновь отказавшись от своего отречения. Следствием этого стал новый суд перед синодом в Бордо (1080) и очередное отречение. После этого он хранил молчание, удалившись на остров Сен-Косм близ Тура, чтобы жить в аскетическом уединении. Его борьба против католицизма привела к появлению целого движения Беренгарян. Их можно считать прото-протестантской религиозной сектой, выступавшей против учения о пресуществлении, практики крещения младенцев и личной исповеди. Кроме того, они придерживались убеждения, что высшим авторитетом для христиан является Писание, а не Церковь. По словам историка Беламина, численность секты Беренгарян, которую Римско-католическая церковь считала еретической, к 1160 году уже составляла 800 000 человек. Среди известных последователей этой секты называют итальянца Гундольфо. Его учение подчёркивало, что спасение достигается добродетельной жизнью, отказом от мира, обузданием плотских похотей, добыванием пропитания трудом, непричинением вреда кому-либо и проявлением милосердия ко всем людям своей веры. Так энциклопедические феномены в духе Ренессанса дополняются уже в XI веке феноменами практически Протестантизма.

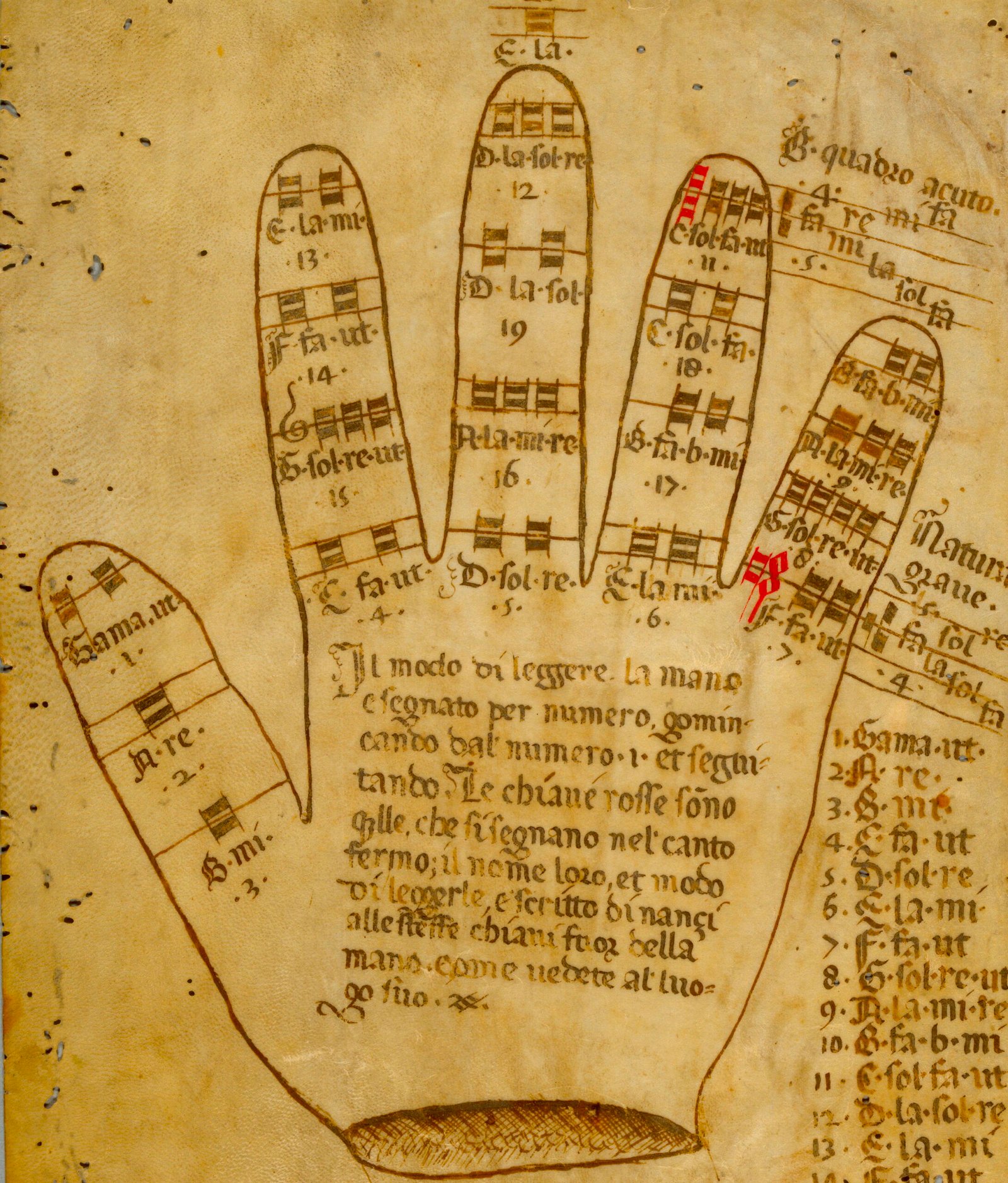

В этом поколении наконец-то появляется значимый мыслитель из Италии (не считая Гундольфо, Гариопонто, о котором дальше отдельно, и эмигранта Адельмана) — Гвидо Аретинский (ок. 991-1050), теоретик музыки и педагог, один из крупнейших в эпоху Средних веков, и самых значимых во всей истории западноевропейской музыки. Серьёзная музыкальная реформа, которую Гвидо затеял в бенедиктинском аббатстве Помпоза, вызвала зависть братьев и неодобрение церковного начальства, из-за чего, по-видимому, ему пришлось оставить монастырь и переехать около 1025 года в Ареццо. Там по заказу местного епископа он написал свой самый большой трактат «Микролог», закрепил реформу музыкальной нотации (по сути первая версия современной нотной записи) и там же изобрёл гексахордовую сольмизацию (способ распевания). Среди прочих сочинений Гвидо можно отметить «Стихотворные правила о музыке», первый в истории стихотворный учебник теории музыки. Реформа Гвидо моментально и с большим энтузиазмом были воспринята в Западной и Центральной Европе. Списки его рукописей уже во второй половине XI века, помимо Италии, отмечаются в монастырях Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Англии и др. стран. Учёные коллеги приписывали ему многие достижения (порой невероятные, вплоть до изобретения монохорда) и, прежде всего, методику разучивания незнакомых мелодий «по руке», которая с XII века и на протяжении нескольких последующих столетий получила известность как Гвидонова рука. Почти сразу после его смерти были написаны комментарии к работе Гвидо, в частности к «Микрологу». Одним из самых известных является «De musica» Иоганнеса Котто (ок. 1100 г.), чей влиятельный трактат был в основном комментарием, расширившим и переработавшим «Микролог». Арибо (ок. 1078 г.) также посвятил значительную часть своей «De musica» комментарию к 15 главе «Микролога». Это его сочинения популяризовал в Испании монах Олиба.

Из Италии происходил также философ Ансельм Бесатский (ок. 1000-1054). Он получил образование в Падуе и Реджо и примкнул к Миланской церкви. Позже он служил в часовне императора Генриха III и был нотариусом в его канцелярии. Около 1047 года он составил «Риторимахию» и посвятил ее Генриху III. Это одна из первых работ по риторике, появившихся в Западной Европе после «De institutione clericorum» Рабана Мавра 819 года. Главными целями риторики Ансельма являются магия и церковный порок, но он также нападает на логику и просто демонстрирует литературные и риторические способности. Для некоторых учёных это представляет собой продолжение цицероновской традиции или её повторное открытие в Италии XI века, но для других это «не похоже ни на что, что было до этого» и представляет собой рождение нового средневекового «искусства полемики». Особый интерес представляет видение, вставленное в начало второй книги, которое смутно предвосхищает вкус и тон итальянских повестей следующего столетия. Ансельм оказывается в загробной жизни в компании своих предков, которые хотели бы оставить его в раю, в то время как три девушки, представляющие три дисциплины тривиума, грамматику, диалектику и риторику, хотели бы вернуть его на землю. Предки и искусства соревнуются за Ансельма, которому удается проснуться прежде, чем ему придется принять решение, хотя он и признается, к своему удивлению, что предпочел бы вернуться на землю вместе с девушками, представительницами светской культуры. За свои философские и риторические способности он получил прозвище Перипатетик. Используя в качестве основных моделей Аристотеля, отфильтрованного Боэцием и Цицероном, работа содержит процедуры, которые несколько десятилетий спустя Адальберт Самарийский систематизирует в Praecepeta dictaminum.

Немецкие мыслители в этом поколении представлены уже лучше, чем раньше. Среди них есть даже Папа Римский — Бруно из Эгисхайма (папа Лев IX) (ок. 1002–1054), происходивший из аристократического рода. Он приходился дальним родственником императоров Салической династии (впрочем, это уже далеко не первый из наших монахов, который был в родстве с императорами). В 1048 году, благодаря влиянию императора Генриха III, Бруно был избран новым папой на синоде в Вормсе. И император, и римские делегаты согласились с выбором. Тем не менее, Бруно, по-видимому, выступал за каноническое избрание и заявил, что он должен сначала прибыть в Рим и быть избранным духовенством и народом Рима. Уже при этом папе было положено начало спорам по поводу инвеституры и безбрачия духовенства. Он был ярым сторонником реформы церкви в духе Клюнийского движения. Но открыто выступить против Империи он ещё не решился, основные усилия он сосредоточил на подъёме морального уровня духовенства. При нем начались первые процессы направленные против учения Беренгара Турского. Стремление Льва IX подчинить себе юг Италии, находившийся под церковной юрисдикцией константинопольского патриарха, но в то же время и получить при этом военную помощь в борьбе с норманнами или от Византии, или от конфликтовавшей с Византией Руси послужило толчком к острому конфликту с византийской церковью, вылившемуся в Великий Раскол (на католиков и православных). За начавшимся вытеснением византийского чина богослужения в церквях южной Италии латинским обрядом последовало закрытие в 1053 году латинских церквей в Константинополе.

Поэт и хронист Випо Бургундский (995-1046) служил капелланом при дворе императора Конрада II, позже — при дворе его сына Генриха III. Главный труд Випо это историческая хроника «Деяния императора Конрада II». Текст хроники выдаёт знакомство её автора со Священным писанием и античными классиками, в частности, Саллюстием, Вергилием, Горацием, Овидием, Персием, Луканом, Стацием, Светонием, Макробием и Сульпицием Севером, но не с творениями Отцов Церкви. Випо также приписывается ряд поэтических сочинений: сборник 100 латинских пословиц и поговорок Proverbia (1028), а в панегирике Генриху III он советует королю сделать основой правления закон и справедливость, а также обязать германскую знать обучать своих сыновей основам юриспруденции, ставя в пример итальянские земли. Ну и третий крупный мыслитель этого поколения с немецкими корнями это хронист, астроном, поэт и композитор Герман из Райхенау (1013-1054). С детства он был парализован и, по описаниям современников, передвигался сильно сгорбленным и с большим трудом, часто только с посторонней помощью, и, кроме того, обладал невнятной речью и выучился читать и писать с огромным трудом. Отправленный на обучение в монастырь Райхенау, он оказался под покровительством Берно из Райхенау, достаточно крупного музыканта из прошлого поколения, которого мы решили не упоминать в деталях. Из исторических трудов Германа из Райхенау выделяется компилятивная «Всемирная хроника», повествующая про всю историю от рождения Иисуса до момента жизни автора. Астрономические труды Германа «О лунном месяце» и «О затмениях» выполнены для современного ему уровня знаний на высоком научном уровне. Его книга «De Mensura Astrolabii», посвященная астролябии, новому для Западной Европы XI века прибору, имела широкую популярность вплоть до начала XII века. Несколько его работ посвящены также геометрическим и арифметическим проблемам. А также ему принадлежит трактат «Musica», где Герман развивал учение о музыкальных интервалах и ладах, и предложил свою версию нотного письма. Этим он продолжает линию Адальбольда II Утрехтского из льежской школы и дополняет работы Гвидо Аретинского. С этих пор музыка преображается в полноценную около-науку, с систематизацией и правилами.

Что касается Испании, то как и прежде здесь практически нет значимых представителей христианской культуры, но есть немаловажные деятели мусульманской и иудейской. Стоит, правда, также отметить и наличие здесь видных правителей-меценатов. Это Санчо III Наваррский (ок. 990–1035), при котором все христианские государства в Испании почти удалось объединить, и через десятилетия после которого начнутся самые активные продвижения в процессе Реконкисты. Он начал масштабные стройки в своих владениях и ему даже удалось стать сюзереном Гасконского герцогства (Юго-запад Франции). Для Клюнийского монастыря Санчо улучшил дорогу из Гаскони в Леон. По этой дороге множество паломников приходили в Испанию ради посещения кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостеле. Это влияние клюнийской реформы, как мы уже говорили выше, дало небольшой стимул для аббата Олибы, но в этом новом поколении главным писателем Испании становится другой Олиба (990-1065), не аббат, а монах, который жил несколько десятилетий спустя, был учеником первого Олибы, и писал статьи на научные темы в том же монастыре. Этот второй Олиба был математиком, астрономом и музыковедом (последователь итальянского музыканта Гвидо). Его самая важная работа — обширный трактат «De astronomia» (1055) иллюстрированный пятьюдесятью важными миниатюрами, который объединяет различные астрономические и космографические работы разных авторов (Гигин, Плиний, Макробий, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный и т. д.).

Тем временем в исламской части Испании наблюдался расцвет культуры. Здесь заметной фигурой стала Валлада бинт аль-Мустакфи (1001-1091), андалузская поэтесса и дочь Омейядского халифа Мухаммеда III. Поскольку у халифа не было наследников мужского пола, некоторые ученые предполагают, что Валлада унаследовала его имущество и использовала его для создания своего рода литературного салона в Кордове. Там она выступала в качестве наставницы поэтов, особенно, но не исключительно, женщин, из всех социальных слоев, от людей знатного происхождения до рабов, купленных самой Валладой. Также присутствовали некоторые из великих поэтов и интеллектуалов того времени. Валлада имела репутацию человека, обладающего сообразительностью, красноречием и глубокими познаниями. Она появлялась на публике без вуали, и поэтому ее поведение считалось местными имамами извращенным и подвергалось резкой критике, но было и много людей, которые ее защищали, например, Ибн Хазм, известный автор «Кольца голубки» (см. дальше). Одним из примеров творчества и смелости Валлады служат стихи её собственного авторства, вышитые ею на одежде. На плечах её накидки были следующие строки, написанные в размере вафир.

Клянусь Аллахом, я достойна высоких должностей

и с гордостью иду по своему пути.

Воистину, я позволяю своему возлюбленному целовать меня в щеку

и дарю свои поцелуи тому, кто этого жаждет.

Сохранилось всего девять стихотворений Валлады. Восемь из них посвящены её отношениям с Ибн Зайдуном (1003-1071). Девятое стихотворение намекает на свободу и независимость Валлады. Валлада получила признание за свои поэтические способности, ее даже называли «арабской Сапфо». Она познакомилась с Ибн Зайдуном во время поэтического конкурса, что было обычным делом в Кордове того времени. Ибн Зайдун тоже был поэтом и знатным человеком, добивавшимся значительных политических успехов в Кордове. Большинство сохранившихся стихотворений Валлады были написаны об этих отношениях. Некоторые из них изображают Валладу в роли, традиционно исполняемой мужчинами в отношениях; например, она писала о том, как она совершала «опасные путешествия», чтобы посетить Ибн Зайдуна. Написанные в форме писем, стихотворения Валлады выражают ревность, ностальгию, но также и желание воссоединиться. В другом стихотворении – обман, печаль и упрек. Пять из них – острые сатиры, направленные против Ибн Зайдуна, которого она обвиняет, помимо прочего, в неверности с мужчинами. Сохранившиеся стихотворения об этих отношениях позволяют предположить, что они не были счастливыми; помимо поэтической критики с обеих сторон, Ибн Зайдун, вероятно, также избивал Валладу и не был ей верен. В одном из стихотворений подразумевается, что отношения закончились из-за романа Ибн Зайдуна с «черным любовником».

Самого же Ибн Зайдуна считали величайшим поэтом-неоклассиком Аль-Андалуса. Он вдохнул новую жизнь в страстную арабскую лирику, наполнив её более личными и чувственными оттенками переживаний. Это позволило ему считаться одним из лучших поэтов-любовников мусульманской Испании и стать образцом для всей последующей западной арабской поэзии. Образы «куртуазной» поэзии, созданные Зайдуном, могут напоминать стихи провансальских трубадуров, и возможно даже являются одним из их источников. Также одним из источников, на которые могли опираться трубадуры, было творчество Ибн Хазма (994–1064), защищавшего Валладу от критики. Он был не только поэтом, но также и философом, теологом, историком и юристом. Также его называют одним из отцов сравнительного религиоведения, а «Энциклопедия ислама» называет его одним из ведущих мыслителей мусульманского мира. Правда он был скорее консерватором, в духе христианских протестантов отрицавшим как всяких толкователей, так и философские комментарии, и признающий авторитет только одного Писания, т.е. Корана. Но при этом сам он использовал логику Аристотеля, и далеко не отвергал философию. Он призывал к интеграции науки в стандартную учебную программу и сам был автором около 10-ти медицинских книг. В «Организации наук» он определяет этапы постепенного освоения знаний, охватывающие пятилетнюю учебную программу: от языка и толкования Корана до естественных наук и рационалистической теологии. В трактате по исламской науке и теологии «Фисаль» Ибн Хазм ставил чувственное восприятие выше субъективно несовершенного человеческого разума. Признавая важность разума, поскольку сам Коран побуждает к размышлению, он утверждал, что размышление относится главным образом к откровению и чувственным данным и является вторичным, поскольку принципы разума сами по себе полностью выводятся из чувственного опыта. Он приходит к выводу, что разум не способен делать открытия сам по себе, и что чувственное восприятие должно использоваться вместо него. Эти идеи, очевидно, составляют основу эмпиризма. Соглашаясь как с Эпикуром, так и с Продиком Кеосским, он утверждал, что удовольствие приносит счастье в жизни и что смерти нечего бояться. Он считал эти философские традиции полезными, но все таки недостаточными для правильного формирования характера человека.

Из трудов Ибн Хазма наибольшую известность получили доксографическое сочинение «Аль-Фисаль фи-ль-миляль уа-ль-ахва уа-н-нихаль», в котором он апологетически изложил проблемы теологии, разделявшие мусульман на многочисленные школы и толки, и правоведческое сочинение «Аль-Мухалля». Эстетические взгляды ибн Хазма соответствовали общей средневековой традиции интегрировать понятие красоты в различные ценности, например, в такую ценность, как божественная любовь или анимистическая ценность тоски по добру (al-khayar). Понятие красоты, согласно, ибн Хазму, обладает несколькими аспектами: материальными; духовными; этичными. Концепт красоты у ибн Хазма, в основном развивается в его теориях человеческой любви, с одной стороны, и морального поведения, с другой. Эти теории ибн Хазм развивает в двух известных трактатах: «Трактат о практической морали» и «Ожерелье голубки, или Послание о любви и любящих». В первом трактате рассматриваются банальные проблемы этики, а во втором, в поэтическом виде, автор даёт онтологию чувственности. Оба произведения глубоко укоренены в реальном человеческом мире. Отказываясь аллегорически трактовать Коран, он невольно приводит себя в положение, где анализировать красоту можно только относительно земного мира. Красота воплощается в любимом человеке и относится к феномену любви самой по себе: красоте влюблённых и чувствам любви, с которыми ничто не сравнится ни в чудесах природы, ни в великолепии искусства. Это иллюстрирует поэтичный и яркий отрывок из «Ожерелья голубки», в главе о Единении. Тем не менее, хоть красота и воплощена в живое, физическое тело, его отнюдь не ограничивает спектр сугубо физических качеств. Несмотря на свою неоспоримую привлекательность, телесные качества довольно эфемерны и могут скрывать отрицательные качества, в то время, как истинная красота состоит из совокупности нравственных, духовных, интеллектуальных и физических характеристик, которые вместе формируются в некое совершенное существо. Любить кого-либо, наделённого такой истинной красотой допустимо и более того, даже желательно, но только в той мере, в какой это позволяет страсть, контролируемая разумом и принципами умеренности, честности, баланса и других этических идеалов. Эстетика любви должна осуществить это необходимое условие, по словам Ибн Хазма, «понимание и познание разницы между добром и злом, вера в истину, открытую Богом». Таким образом, посвящение себя созерцанию возлюбленного становится наслаждением, то есть созерцание этой красоты в той мере, в которой она создаёт гармонию физических данных и души. Это то, что ибн Хазм называет «Его образом». Этот образ — своего рода проявление, как видимых, так и невидимых качеств, физических и умственных свойств.

Мусульманский поэт Ибн Шухайд аль-Ансари (ок. 992–1035) также экспериментировал с различными жанрами, такими как элегия, сатира, вакхическая поэма и описательная поэма. Исходя из его собственных стихов, образ, который предлагает Ибн Шухайд, представляет собой распутного человека, пессимистично относящегося к жизни и который по этой причине предпочитает предаваться случайным удовольствиям, прежде всего вину. Его жестко критиковали за неверное и похотливое поведение, настолько, что его считали слишком далеким от исламских заповедей и, таким образом, заслуживающим тюремного заключения: наказание, которое он истолковал как восстание против своего самого права на счастье. К популяризации его работ приложил свою руку также и философ Ибн Хазм. Его главное произведение, «Послание гениев» (ок. 1015 г.) литературные критики часто ставят в параллель с «Божественной комедией» Данте Алигьери. Книга посвящена иронической и пародийной самозащите от обвинений в плагиате, выдвинутых Абу Бакром ибн Хазмом. Благодаря своей структуре в форме аллегорического путешествия, где сам автор является главным героем, она соотносится с дантовской структурой, которая напрямую отсылает к структуре «Божественной комедии». Текст разделён на четыре главы, которым предшествует общее введение. Каждая глава посвящена определённому джинну (духу), связанному с определённой обстановкой: первый — покровитель поэтов, второй — писатели, называемый куттаб, а последние два — критики и джинн-животное. В произведение включён сам поэт, изображающий себя посещающим каждого из них в сопровождении своего духа-проводника, поэтической музы, называемой Зухайр: джинну поручено провести его в Долину джиннов. В дополнение к общим чертам, разделяемым их произведениями, некоторые события в их личной жизни также сближают двух авторов, такие как политическое осуждение и литературные инвективы в адрес их противников. Среди мусульманских подражателей «Посланию гениев», которые ещё сильнее сближают сюжетную фабулу с Данте, выделяют Эбу Мухаммеда ибн Суфьяна (516/1122?), который в похожих формах разрабатывал тему загробной жизни; и Аль-Маарри (973–1058), называемого также Лукрецием Востока, и который написал «Послание о прощении», действие которого происходит в загробной жизни.

В Испании начала XI века также заметны по меньшей мере трое иудейских писателей. Раввин Абульвалид Мерван Ибн-Джанах (ок. 990–1050) был автором первого исчерпывающего труда по еврейской лексикографии и грамматике, многочисленных словарей и комментариев к священным текстам, которые стали базовыми книгами в иудаизме на несколько столетий. Он также занимался сравнительным языковедением и практиковал медицину. Не менее значимым был Шмуэль ха-Нагид (993–1056), ни много ни мало, визирь Гранады, полководец и лидер испанского еврейства. Но также он поэт, галахист (правовед по Торе) и грамматик еврейского языка. Родословная его семьи велась напрямую от Давида. Он написал несколько книг по правоведению и риторике, а также три книги стихов. Кроме того Шмуэль ха-Нагид написал и труд против ислама и Корана. С этим трудом полемизировал Ибн Хазм. И хотя Шмуэль был скорее политиком, чем писателем и ученым, он все же сделал свой вклад в развитие культуры, покровительствуя Шломо Ибн Габиролю (1021-1058), одному из крупнейших еврейских поэтов средневековья. Его светские стихи приближаются к анакреонтическим по своему характеру. Но назвать это гедонистом при этом тяжело. В религиозных стихах ибн Габироля отразились его философские взгляды. В поэме «Кетер малхут» («Царская корона») излагается около-мистическая картина устройства космоса, и по образцу исламских философских школ в Сирии и Персии, философы южной Испании всё более и более приближались к пантеистическому неоплатонизму, отрекавшемуся от грубых форм религиозной догмы. Ибн Габироль — первый проповедник этого неоплатонизма в Европе.

Его система утверждает единство материи в различных её формах. Даже «дух», по воззрению Шломо ибн Габироля, развивается из материи, последняя, говорит он, создана Богом при помощи посредствующей «воли». Этот неоплатонизм оказал большое влияние на философию христианской схоластики, на позднейшую каббалистическую систему эманаций в XIII веке. Главный философский труд Ибн Габироля — «Источник жизни» — написан в форме диалога между Наставником и Учеником. В ней материя и форма рассматриваются как основа бытия и источник жизни в каждом сотворенном предмете. Вся эта работа состоит из пяти книг, в которых рассматриваются: (1) материя и форма в целом и их отношение к телесным, или составным, субстанциям («substantiae corporae sive composite»); (2) субстанция, лежащая в основе телесности мира («substantia quae sustinet corporeitatem mundi»); (3) доказательства существования простых субстанций («substantiae simplices»), посредников между Богом и физическим миром; (4) доказательства того, что эти простые, или «интеллигибельные», субстанции также образуются из материи и формы; (5) универсальная материя и универсальная форма.

Основные идеи «Источника жизни» заключаются в том, что все сущее образуется из материи и формы; одна и та же материя простирается по всей вселенной от высших пределов духовного до низших границ физического, и чем дальше она удаляется от первоисточника, тем менее духовной становится. Первая Сущность (Бог) творит универсальную материю и универсальную форму актом эманации своей Воли. Взаимное наложение универсальных формы и материи порождает простые субстанции, в том числе интеллект, душу, природу. Цепь эманации простирается вниз, в физический мир, пронизывая все его части. Ибн Габироль считает, что всё сущее можно свести к трём категориям: Первая Сущность, Бог; материя и форма, мир; воля как промежуточное звено. Материю и форму он выводит из Первой Сущности (Бога). Материя имеет чрезвычайно высокий статус в системе Габироля. «Материя существует в знании Бога подобно существованию Земли в середине небес».

Книга Габироля «Источник жизни» была переведена с арабского языка на латинский в 1150 году, при содействии толедского архиепископа Раймонда, и получила широкое распространение в Европе. О ней велись публичные дискуссии, она имела как ярых сторонников, так и врагов среди схоластов, и она оказала очевидное влияние на становление европейского неоплатонизма. Также Габироль написал несколько сочинений на тему этики, но как можно ожидать от платоника, достаточно консервативных.

Второе поколение XI века (ок. 1040-1080 гг.)

Большая часть упомянутых выше деятелей сходят с исторической сцены в 50-е годы XI века, к концу правления Генриха III из Салической династии. В это время на первый план уже выходит новое поколение мыслителей. Сюда же мы вносим долгожителей, которые могли даже быть ровесниками уже рассмотренных раньше писателей, но пережили их, и продолжали оказывать прямое влияние на следующее поколение. Здесь стоит сразу выделить один значимый итальянский феномен, который называется Салернская школа медицины. Это был самый значимый центр образования в Европе, наряду со школами в Шартре, Льеже, Санкт-Галлене, Флёри и Реймсе. Салернская школа была основана ещё в IX веке (802 год), и по легенде это случилось после случайной встречи четырех врачей: итальянца, грека, араба и еврея. Эта легенда наверняка была призвана подчеркнуть мультикультурализм Южной Италии того времени. Школа в Салерно претендует на звание первого высшего учебного заведения в Европе, хотя университетом она ещё не называлась. Обучение в этой школе продолжалось девять лет: первые три года изучалась логика, затем в течение пяти лет теория медицины, после — год практического обучения. К X веку город Салерно уже был очень известен своим здоровым климатом и врачами, а слава о медицинской школе достигла Северной Европы. В 988 году Адальберон II Верденский отправился в Салерно, чтобы исцелиться у знаменитых салернских врачей, а упоминаемый нами раньше энциклопедист Рихер даже рассказывает историю про салернского врача при французском дворе в 947 году, чьи медицинские знания он описывает основанными на практическом опыте, а не на книгах. Наибольшего расцвета эта школа достигла в X–XIII веках, в последние десятилетия господства лангобардов, когда её слава вышла за пределы местного значения, и до падения династии Гогенштауфенов. Прибытие в Салерно Константина Африканского в 1077 году ознаменовало начало классического периода в истории Салерно. Благодаря поддержке Альфано I, архиепископа Салерно, и переводам Константина Африканского, Салерно получил титул «Города Гиппократа». Люди со всего мира стекались сюда, как больные, надеющиеся на выздоровление, так и студенты, желающие познать искусство медицины. Уже намного позже, в 1231 году деятельность школы была одобрена императором Фридрихом II Гогенштауфеном. В его Мельфийской конституции было установлено, что врачебную деятельность могут осуществлять только врачи, имеющие диплом, выданный Салернской медицинской школой. Школа также известна тем, что из нее вышло немало женщин-врачей, но первая известная представительница группы «Салернских женщин» по имени Тортула относится уже к XII веку, хотя в некоторых версиях считают, что она могла жить и раньше, как раз в XI веке. Ей приписывают несколько работ о здоровье женщин, и медицинских работ общего характера, из которых самые известные: «De passionibus mulierum» («О женских болезнях») и «De compositione medicamentorum» («О составлении лекарств»).

Среди известных врачей X века можно упомянуть разве что Гариопонто (ум. ок. 1050), которому приписывают первые версии известных книг этой школы, и который специализировался на камнях в почках. Известный философ-мракобес Пётр Дамиани знал его лично и отзывался как об очень хорошем враче. Гариопонто почти наверняка был учителем Альфано, будущего архиепископа Салерно, Тротулы, Петрочелло, Джованни Платарио и Кофоне. Главная работа, которую приписывают Гариопонто — это «Пассионарий». Он считается своего рода «суммой» греческой медицины, написанной на вульгарной латыни для схоластического использования. Помимо явных ссылок на Гиппократа и влияние Галена, Гариопонто часто ссылается на греческого врача V века Феодора Присциана, а иногда также на Сорана, Андромаха, Диоскорида Киликийского и Аретея Каппадокийского. Арабское влияние полностью отсутствует. Гариопонто также приписывается «Liber Dynamidios», в котором описываются достоинства и свойства простых трав, их применение в фармакологии и диетологии, а также информация о местах их распространения. Виды растений, о которых он упоминает, в основном характерны для юга Италии.

Из названных учеников Гариопонто, кроме Тортулы стоит упомянуть Альфана Салернского (1015-1085), врача с энциклопедическими познаниями в области семи свободных искусств. Альфан присоединился к аббатству Монте-Кассино в 1056 году, но не пробыл там долго, и был отправлен в бенедиктинский монастырь Салерно. Почти все время Монте-Кассино и Салерно будут связаны, и представляют собой как бы единое культурное пространство. В 1058 году папа Стефан IX, аббат Монте-Кассино, назначил Альфана архиепископом Салерно. Теперь он стал покровителем искусств и наук с некоторым политическим влиянием. В последние годы своего архиепископства Альфан предоставил убежище изгнанному реформатору, папе Григорию VII (знакомый «протестанта» Беренгара Турского, в итоге его осудивший, фанатик клювийского движения), который умер в Салерно. При нем Роберт Гвискар окончательно изгнал из Италии византийцев (1071) и захватил княжество Салерно (1077) и, тем самым, завершил завоевание нормандцами Южной Италии. Альфан пытался найти союзников для отпора, но когда понял что это безуспешно, то пошел на политические сделки с завоевателем, сумев сохранить часть владений за собой. Управляя южной Италией, Роберт Гвискар стремился заручиться народной поддержкой. Он женился на лангобардской принцессе из Салерно, сохранил ломбардскую чеканку монет и местных чиновников, а также продвигал культ местного покровителя, святого Матфея. В этом он опирался на влиятельную поддержку архиепископа, который восхвалял и пропагандировал прочные связи между жителями Салерно и культом святого Матфея. В 1076 году Гвискар заложил фундамент нового Салернского собора. Он был посвящён святому Матфею, чьи мощи были перенесены в новую крипту в 1080 году. Отчасти можно даже сказать, что Гвискар был покровителем интеллигенции Южной Италии. Интересно, что спустя два века Данте в своей «Божественной Комедии» поместил Роберта Гвискара в Раю, на пятом небе, в обители воителей за веру. В это же время в Италии творит историк Вильгельм из Апулии, автор поэмы «Деяния Роберта Гвискара», воспевающей подвиги норманнского правителя. И наконец-то в Италии появляется целая группа различных историков, музыкантов и юристов, в дополнение к медикам. Достаточно упомянуть хотя бы Амата из Монте-Кассино или Ирнерия (1050-1125), который считается основателем школы глоссаторов и Болонского университета, первого университета в Европе. Его работа по систематизации римского права (Corpus Juris Civilis) заложила основы европейской правовой системы. Хотя надо отметить, что ещё в X веке Италия уже славилась огромным количеством юристов на душу населения.(см. выше как Випо из Льежа ставит итальянцев в пример, за обучение юношей праву).

Будучи переводчиком, Альфан хорошо владел как латынью и греческим, так и арабским языком, переведя множество рукописей с латыни на арабский, и наоборот, с арабского на латынь. Альфан также переводил греческие медицинские трактаты. Его интерес к медицине и перевод арабских трактатов на эту тему побудили его пригласить Константина Африканского из Карфагена в Салерно для помощи. Константин привёз с собой библиотеку арабских медицинских текстов, которые они оба активно переводили на латынь.