Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском и английском языках

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

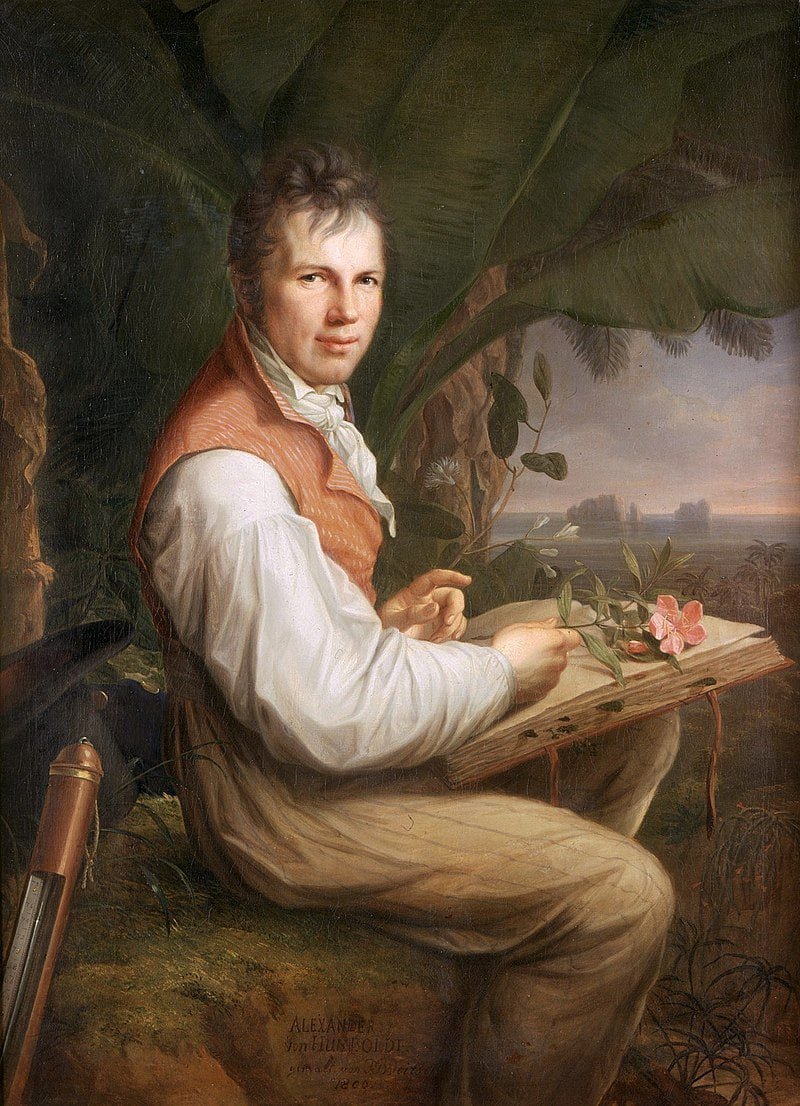

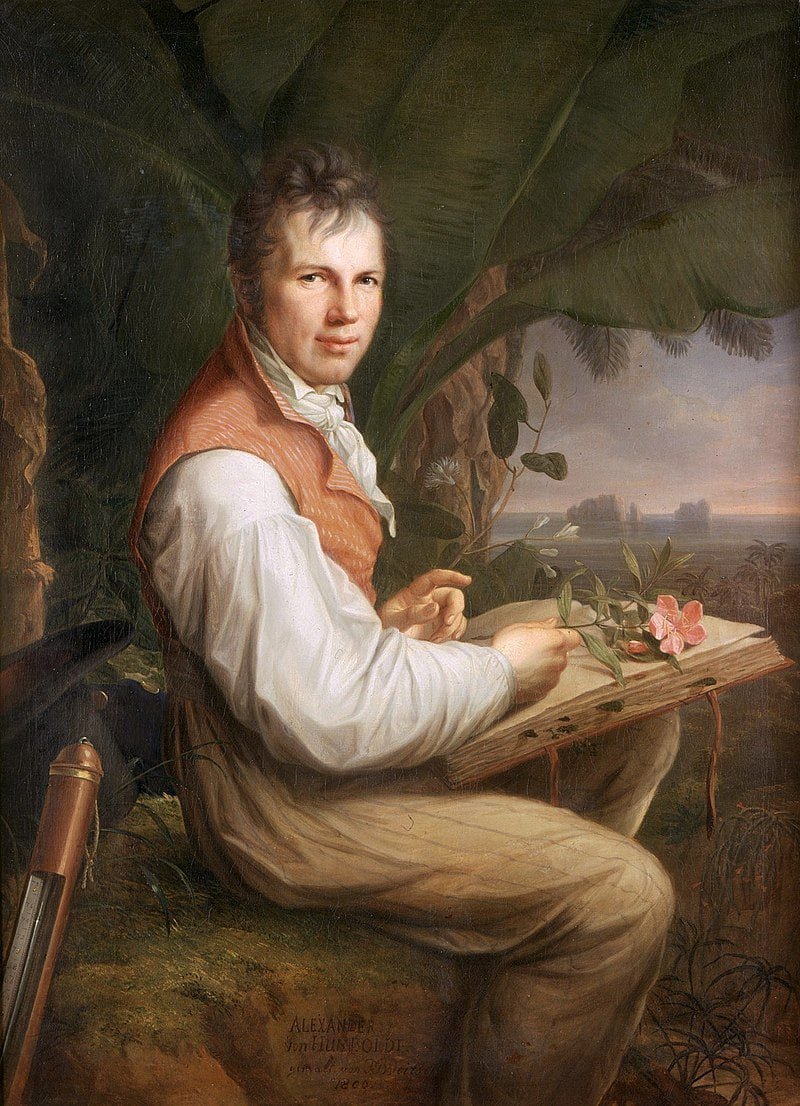

Эта статья прямо примыкает к биографии Гумбольдта и дополняет её, так что стоило бы начать с этого, а также желательно было бы для начала прочесть комментарии к Огюсту Конту и краткий обзор позитивистов Европы и Америки (а в идеале ещё бы прочитать что-то систематическое по французским «идеологам», и иметь базовые представления о марксизме, но это уже не обязательно). Все эти явления сильно связаны, о чем мы ещё поговорим в конце этой заметки. Самое главное, что стоит сразу здесь упомянуть, это принадлежность Гумбольдта к «философии целого». С этой точки зрения он скорее враг, чем союзник эпикурейской философии. В своем «Космосе» он исходит из тезиса, что Вселенная является гармоническим целым, и познавать нужно ее, как «единство в многообразии». Главный предмет поисков науки по Г. — законы природы, которые также в свою очередь должны обобщаться до простейшего «единого закона». Эти законы он также называет «внутренними силами», которыми природа творит явления изнутри себя самой. Он не просто спинозист в этом смысле, он до такой степени спинозист, что мыслит дуализм материи и духа, который сливается в понятии о Природе. Здесь можно заподозрить влияние Шеллинга, или на худой конец Гегеля, и это не будет совсем далеко от истины.

В «Космосе» уже на первых страницах мы встречаем прямые цитаты из сочинений и того, и другого. Иными словами, Гумбольдт развивается в том же дискурсе, что и т.н. «Немецкая классическая философия». Более того, он критикует чрезмерно узкий эмпиризм, и согласен, что такой эмпиризм делает невозможным соединение науки и поэзии (см. нытье Шлегеля против эпикурейцев). Для Гумбольдта соединение науки и поэзии крайне важный момент (как и для Шеллинга), он призывает наслаждаться природой, видеть ее эстетическую сторону. Более того, он настаивает на вечном движении, внутренне присущем природе, и считает «дух» (главным образом человеческий, хотя может сюда относятся и «законы природы») — главной силой природы, которой она преобразует саму себя в активной деятельности. Но эстетика, искусство, оказываются главной формой выражения этого «духа», т.е. человеческой деятельности. Справедливо также и обратное. Всякая человеческая деятельность есть в разной степени деятельность «искусства». Это все видно даже по первым 50-ти страницам «Космоса», что там дальше я даже не знаю, но невозможно не увидеть в этом типичное развитие немецкой философии в «материалистическом» русле (т.е. то, чем занимается марксизм до сих пор). Хорошая статья про подход Гумбольдта к искусству есть на Стэнфордской энциклопедии.

Все сказанное выше говорит об одном — он типичный романтик, вдохновленный немецкой философией, как разновидностью спинозизма. Не удивительно, что он находит с Гёте очень много общего. Но тогда странно получается, что вся критическая литература настаивает на том, что он был очень критичен в отношении Шеллинга и Гегеля, что он был сторонником эмпиризма и т.д. Отчасти это так и было, ведь Г. все же ученый, который к тому же значительную часть жизни провел во Франции в кругу натуралистов. Но французское влияние мало сказалось на его немецких общемировоззренческих позициях. Выходит, что Г. постоянно ищет компромисс между французской и немецкой традициями, но всегда склоняется к немецкой. Он пытается взять эмпиризм и сенсуализм и «дополнить», или «расширить» их узкие горизонты. Об этом неплохо пишет Гулыга в своей книге про «НКФ»:

Гумбольдт отвергал механистическое миропонимание, считая его недостаточным для объяснения тайн природы. Большой интерес в этом отношении представляет его отзыв о современной ему французской науке: «… у французов… решительная склонность и отличные способности к математике. Здесь проявляют упорство даже молодые люди; у них больше математических умов и работ, чем у немцев. Но они слишком долго задерживаются на математике, даже к химии они подходят математически, и только в этом направлении делают открытия… Всем естественным наукам они дают механическое и атомистическое истолкование. Даже химическое сродство объясняют они механистически. Благодаря этому они свободны от спиритуалистических заблуждений, но они не могут проникнуть вглубь, у них нигде нет цельного естественного взгляда на вещи».

Я бы сказал, что в рамках философии воззрения Гумбольдта можно было бы назвать более трезвой (материалистической) версией Шеллинга, но совсем уж отрывать его от «НКФ» было бы слишком неоправданно. И поэтому же его нельзя назвать «своим» философом. По отдельным моментам мне даже кажется, что он считает атомистику не более чем удобной условностью для количественного измерения превращений в химии, а материю видит в «континуальном» смысле. Но, тем не менее, из всех немцев этого поколения он все равно выделяется в хорошую сторону, и если уж выбирать по линии Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Гумбольдт, то пальму первенства я бы отдал Гумбольдту, а на второе место поставил бы ранний период в философии Шеллинга. Да и в целом Гумбольдт может спокойно соперничать даже с Фейербахом, или же они могут взаимодополнять друг друга.

Гумбольдт еще не самый «шеллингианский» из философов Германии, он еще далеко не самый романтик, ведь значительную часть времени, в самый бурный период становления немецкого идеализма и романтизма, его не было дома. Но были ученые из Германии (или ближайших стран Скандинавии, Швейцарии и т.д.), которые не жили во Франции и не пропадали в Америке. Они тесно общались и с романтиками по типу Шлегелей, и с философами по типу Шеллинга, и это влияние сказывалось на них сильнее. Я сошлюсь на статьи про самые громкие фигуры:

- Лоренц Окен (1779-1851), которому, кстати, в 1828 году сочувствовал Гумбольдт.

- Ханс Кристиан Эрстед (1777-1851), открывший связь электричества и магнетизма.

- Иоганн Вильгельм Риттер (1776-1810), исследователь в области электрофизиологии.

- Хенрик Стеффенс (1773-1845).

Все они находились под более значительным влиянием Шеллинга, и далеко не только они. Все они пытались соединить науку и поэзию, работать с эстетикой деятельности. Все они были при этом вполне эмпирическими учеными, делали реальные научные открытия. Романтическая натурфилософия, таким образом, может считаться мейнстримным направлением того времени, как минимум на немецкой почве, но возможно и за ее пределами. Все они мыслили познание природы путем дедукции, от общего к частному. Вполне в духе Гумбольдта, например, писал Эрстед: «Моё твёрдое убеждение, что великое фундаментальное единство пронизывает природу. После того как мы убедились в этом, вдвойне необходимо обратить наше внимание на мир разнообразия, где эта истина найдёт своё единственное подтверждение. Если мы не сделаем этого, единство само по себе становится бесплодным и пустым рассуждением, ведущим к неправильным взглядам». И надо это сознавать, что Гумбольдт был крупнейшим выразителем этой «романтической натурфилософии», но при этом он был самобытным, и менее всех прочих зависимым непосредственно от Шеллинга или Йенских романтиков. Это одно из его безусловных преимуществ.

Русское шеллингианство и местный материализм

Теперь я прочитал одну старую советскую книгу Каменского З.А. — «Русская философия начала XIX века и Шеллинг», которая повествует о русских «натурфилософах» (Велланский, Павлов, Галич), и не могу не обращать внимания на то, что шеллингианцы как две капли воды напоминают марксистов буриковского разлива. Даже больше, чем позитивизм Конта и т.д. Сторонникам Ильенкова стоило бы больше внимания уделить Шеллингу и его последователям, ведь это уже по сути «более натуралистичный» Гегель. Там тоже за основу взят Спиноза, тоже постулируется тождество бытия и мышления, как двух разных модусов природы. Там тоже сквозит презрением к атомизму и материализму («вульгарному»). Все детали перечислять будет долго, и оно того не стоит. Я скорее отмечаю этот момент, чтобы мои читатели из буриковского крыла обратили внимание, ну и может позже, когда займусь Шеллингом, чтобы легче было найти этих авторов в поиске по ключевым словам. Скину только один фрагмент из многих, который относится к критике атомизма. Довольно забавно, что эта критика отлично соотносится с теми глупостями, которые защищал Энгельс.

Атомистическая теория, считал Павлов, «совершенно неправильна», ибо «по сей последней находятся многоразличные вещества, начала; и ежели природа кажется производящею, то она не другое что делает, как только составляет сии вещества, коих различное содержание причиною различия тел». Увидев порок механистического атомизма, не понимающего становления новых качеств и сводящего это становление к механистическому сочетанию разнородных элементов, Павлов, опираясь на весьма доказательные факты, показывает, что новое качество не есть простой механический конгломерат старых. «В органической природе, — утверждает он на основании этих фактов, — часто в глазах наших совершается образование тел с такими началами или составленными частями, каких совсем не было в той среде, в коей их образование совершалось».

Главное что даёт эта книга — перечисление «глупых» критиков наших русских шеллингианцев (первый из них, к слову, украинец). Так я узнал, что в России 1810-40х годов было достаточно много своих «вульгарных» материалистов, отвергающих витализм и осмеивающих Шеллинга и Гегеля. Ниже приведу только имена и ссылки на Википедию. На Вики как правило ни слова не говорится о их философии, но судя по книге о натурфилософах, своя философия у них была, и она была научно-эпикурейской:

- Иустин Евдокимович Дядьковский (1784-1841)

- Фридрих Уден (1754-1823)

- Тимофей Федорович Осиповский (1766-1832) — переводил Кондильяка на русский язык.

- Александр Алексеевич Иовский (1796-1857)

- Николай Иванович Пирогов (1810-1881)

- Прохор Алексеевич Чаруковский (1790-1842)

- Аким Алексеевич Чаруковский (1798-1848)

- Перевощиков, Дмитрий Матвеевич (1788-1880)

- Алексей Александрович Яковлев [на Вики нет] (1795–1868)

- Василий Александрович Басов (1812-1880)

- Алексей Матвеевич Филомафитский (1807-1849)

- Иван Осипович Калениченко (1805-1876)

- Пётр Андреевич Загорский (1764-1846)

- Николай Прокофьевич Щеглов (1794-1831)

- Николай Тихонович Щеглов (1800-1870)

- Матвей Яковлевич Мудров (1776-1831)

- Степан Семёнович Куторга (1805-1861)

- Фёдор Иванович Шуберт (1758-1825)

- Владимир Федосеевич Раевский (1795-1872)

- Эмилий Христианович Ленц (1804-1865)

- Иван Алексеевич Двигубский (1771-1840)

- Козьма Васильевич Лебедев (1799-1884)

В книге так много хрестоматийно хороших фрагментов, которые буквально показывают, как шеллингианцы в борьбе против атомизма порождали философию, как две капли воды похожую на марксизм, что даже нет смысла всё это цитировать. Они по содержанию однотипны, но их очень много, и все по своему хороши. Лучше просто найти эту книгу и прочитать её полностью. Шеллинг это вполне себе годная основа для марксизма, лучше, чем Гегель. Приведу только ещё одну цитату:

По этому поводу — о движущей силе атомов — было много теорий. Лейбниц выдвинул теорию «монад», которые «кажется, не лучше дают понятие о деятельности природы, как и атомы» [цитата из Павлова]. «Теория новейшая атомистическая сводится к признанию различных начал природы, к признанию мертвых, неподвижных атомов, движимых внешней, механической силой. В каком мрачном виде представляется атомами природа! Она, по их (механических материалистов — З. К.) мнению, мертвая груда, скопившаяся из атомов и движимая в пространстве механически!». Но при помощи механического атомизма нельзя объяснить жизнь. «Какие явные противоречия. Как грубы и унизительны все последствия материализма».

Пафос этой критики состоит в неприятии метафизической концепции редукционизма — сведения закономерностей высших, органических форм материи к закономерностям низших — неорганических, тот самый пафос, который подвинул материалиста Павлова перейти на идеалистические позиции, стать сторонником философии Шеллинга. Это неприятие механистической картины мира руководило Павловым в его полемиках, в частности в его полемиках против известного физика Ленца, в свою очередь критиковавшего с механистических позиций позиций «Основания физики» Павлова. В этой полемике, в которой и у той, и у другой стороны были свои сильные и слабые стороны, Павлов прямо нападал на механистический редукционизм Ленца, когда писал, что «начало, из коего» Ленц «выходит» и по которому «в неорганической природе все происходит по механическим законам» — «ложно»; такие «системы» физиков и «понятия о природе», т.е. механистические, Павлов называет «диаметрально противоположными» своим. Продолжая свою полемику с механистическим атомизмом, Павлов полагал, что «ничем нельзя того доказать», что атомы — элементы тел, но если бы и можно было, то возникает другой, неразрешимый для атомизма вопрос: что вещество есть в себе, если оно есть атомы, т.е. что в себе есть атомы.

Синтетические системы философии

Один из выводов, к которым я пришел в ходе изучения «шеллингианства» и «натурфилософии», это то, что позитивизм Конта является одной из форм развития этой теории. Хотя Конт и пытается избавиться от всякой философии, от избыточного «умозрения» и постулирует в общем-то радикальный эмпиризм, но это только в первом приближении, и только если взять итоговый срез (и только первой части его творчества). А так у Конта те же предпосылки, те же проблемы и тот же путь решения. Посмотрите хотя бы в цитатах выше, как русский шеллингианец пытается критиковать атомизм через запрет редукции сложных наук к более простым, это же одно из якобы ноу-хау позитивизма Конта. А ведь Павлов по сути современник Конта, и вряд ли опирается на позитивизм, который ещё не успел стать писком сезона в философии.

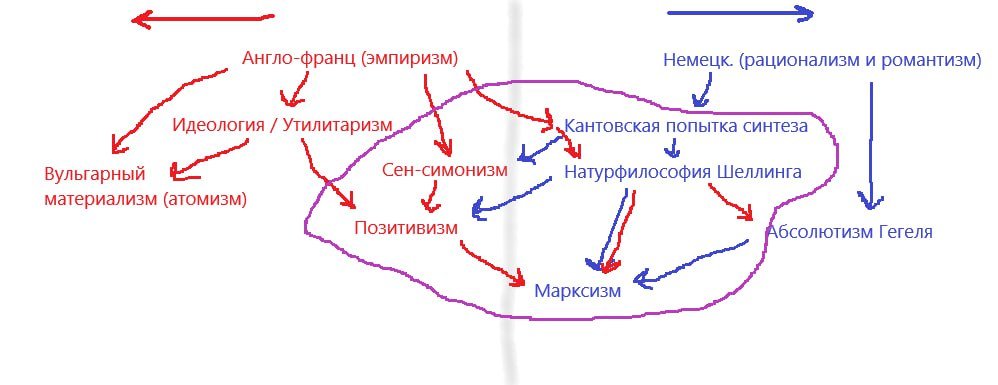

Конт предпринял попытку сделать более «научную» натурфилософию, но это всё равно натурфилософия, и в идеях Конта тот же Гумбольдт смог бы найти очень много близкого для себя (не случайно еще во время первых лекций Конта их посетил Гумбольдт). Сейчас я не буду раскрывать этот тезис, поскольку это требует много места, и это можно будет сделать в отдельной статье, а для нее я еще буду собирать материалы, но уже сейчас можно сделать такой промежуточный итог. А раз так, то неудивительно, что марксизм обнаруживает до неприличия много сходств как с позитивизмом (контизмом), так и с натурфилософией (шеллингианством). И у всех у них один общий враг — односторонность идеализма и материализма, которую они решают в некоем «снятии». Я бы пошел дальше, и даже сказал, что позитивизм является «снятием» с упором на англо-французскую традицию, а натурфилософия является «снятием» с упором на немецкую традицию, ну и марксизм является синтезом уже самих позитивизма и натурфилософии (с упором на последнюю).

Вот в пейнте на коленке сделал примитивную схемку. Две основные традиции и направления (эмпиризм и рационализм) казались слишком разными, чтобы их можно было объединить. Большинство философских направлений решили, что объединить их таки нужно, но на каких основаниях? За исключением идеологов, утилитаристов и атомистов (которые почти не затронуты проблемой синтеза, а просто развивали эмпиризм, насколько могли в «чистом» виде), и в каком-то смысле Гегеля (который эмпиризм презирал, а свою эмпиричность черпал уже из идеалистической «натурфилософии») все остальные (выделенные в фиолетовую зону) занимались синтезом, неизбежно «склоняясь» к первой или второй стороне в своем итоговом «целом». Если Кант еще выделяется как агностик/скептик, то все остальные (Сен-Симон, Позитивизм, Натурфилософия и Марксизм) находятся так близко друг к другу, что иногда разница между ними стирается. Я бы пока назвал их «синтетическими учениями», или «духом времени» для XIX века.

Конечно, направлений было больше, но все таки, для «синтетических» учений характерно, что все разделяют одно кредо — крайности это глупо. Материализм и идеализм являются двумя формами глупости (это вы найдете буквально у всех представителей очерченных выше школ). Пускай они по разному совершают свой синтез, и могут даже друг друга обвинять в крайностях (позитивизм для марксистов окажется «слева», как эмпирическая крайность, а Гегель окажется «справа», как крайность рационалистическая), но каждый «синтетик» внутри своего мировоззрения будет считать, что именно он открыл ту самую «золотую середину». Но на самом деле это почти невозможно, чтобы середина была действительно найдена. И любой «синтетик» будет склоняться больше к одной из двух крайностей. И чем более он будет стараться строить последовательную систему взглядов, тем активнее он будет тянуться «влево» или «вправо», пока в какой-то момент и вовсе не перестанет быть «синтетиком», даже если сам этого не поймет (как Бурик уже стала идеалистом, двигая всё дальше в сторону Гегеля, так и некоторые марксисты, которые интересуются наукой, постепенно уходят в сторону «вульгарных»). Что же до двух крайностей, то они как правило занимаются редукционизмом, и полагают, что могут объяснить все проблемы своих оппонентов, не принимая их собственных взглядов. Это системы, построенные на принципе монизма в прямом смысле слова, и которые исходят из одного принципа, а не из сложного синтеза из двух. В этом в общем-то ничего нового нет, кроме того нюанса, что учения названные мной «синтетическими», можно и даже нужно рассматривать в общем контексте, как близкие друг другу по сути, а не по форме. Когда бы вы не изучали кого-то из «синтетиков» — этот момент помнить небесполезно с методологической точки зрения.

Заметил, что «синтетики»-натурфилософы часто ставили в один ряд с немецкими натурфилософами также француза Сент-Илера (1772-1844), и оказывается не зря, поскольку это реально был сторонник натурфилософии, взглядов Гёте и Гумбольдта и прочих немцев. Более того, Сент-Илер был противником эмпиризма. Наконец-то нашел зацепку, из которой можно пытаться развернуть борьбу идей на французской почве. Правда здесь главным противником Илера был Кювье (а он тоже не самый эмпирический ученый, и иногда даже почитается «синтетиками», но это уже детали). По сути Сент-Илер развивал идеи Ламарка (1744-1829), и это весьма характерный момент. В контексте идей «синтетиков» становится очевидным, что либо Ламарка стоит отнести к их когорте, либо надо признать влияние Ламарка на идеи «синтетиков». Потому что общее направление мысли Ламарка идеально накладывается на идеи условного Шеллинга/Гумбольдта о природе, как целокупном организме, который находится в постоянной динамике и развитии, за которые отвечают нематериальные силы, вынуждающие вещество развиваться. Вообще эти ранние формы эволюционизма, как я вижу, козырная тема «синтетиков». И поскольку это стало сегодня чем-то на уровне «Земля вертится вокруг Солнца», то любой эволюционист до Дарвина — априори гений, тогда как любой противник такого эволюциониста — априори идиот. И поскольку все идеалисты «синтетики» проповедовали эволюционизм, то их задним числом записывают в гении. Мне же кажется, что тут все сложнее, и не зря от эволюционизма в духе Ламарка открещивался и сам Дарвин.

Кстати, в каком-то смысле все споры начала XIX века уже происходили в Древней Греции еще в самом начале существования ее философии. Ведь даже самые ранние философы уже практически сразу занимались вопросами медицины и биологии, почти сразу пришли к выводу о том, что мозг является центром «души» и всех разумных и психических свойств. Практически сразу (Пифагор, Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп) была выдвинута гипотеза о том, что вся материя состоит из мельчайших частиц. Почти сразу они распались на две крупные группы, тех кто признает пустоту, и кто мыслит мир непрерывным Единством. Но даже среди этих последних оставались те, кто считали это единство дискретным (т.е. разделенным на мельчайшие частицы). Почти сразу возникли самые абстрактные представления о химии. Например Эмпедокл представлял, что в основе мира лежит 4 стихии, иными словами 4 частицы разной природы (В — воздух, О — огонь, З — земля, Ж — вода/жидкость), и комбинации этих частиц дают разные качественные результаты. Например В+Ж = пар, З+О = песок. Но там подразумевались и более сложные «молекулы», где предмет состоит сразу из дюжины элементов. Эти частицы могли отличаться и по своей геометрической форме (что позволяло им легче сцепляться друг с другом), и особенность атомистов, таких как Левкипп, была только в том, что он наделил свои частицы свойством неделимости, и допускал (в отличии от Эмпедокла и Анаксагора) — реальность пустоты.

И да, тогда сразу же возникли вопросы, как из ограниченного набора качеств (или даже отсутствия качеств) может возникнуть новое качество. Именно поэтому Анаксагор допустил, что в его фундаментальные частицы уже сразу входят все возможные качества. И уже он задавался вопросом, что не случайно так выходит, что эмбрионы животных развиваются в строгой последовательности, по заранее заложенной программе. Поэтому уже он допускает некий аналог «жизненной силы», которая оживляет и структурирует мертвую пассивную материю из частиц. Все эти вопросы В ТАКОМ ЖЕ ВИДЕ (!) были ключевыми для науки рубежа XVIII и XIX веков. И это не модернизация, что самое смешное.

P.S. Помимо статей, которые настоятельно рекомендуются к прочтению, и упомянуты в первом абзаце статьи, ещё можно прочитать статьи: (1) «Эпикур и европейский романтизм», (2) «Заметки по поводу метаромантизма» и (3) «Либерализм и социализм — две ветви политической мысли романтизма».