Автор текста: Айше Юва (Ayşe Yuva)

Перевод главы из книги: Айше Юва, «Материализм, политика и история философии: французские, немецкие и турецкие авторы-материалисты в девятнадцатом веке», в «Материализм и политика», под ред. Бернардо Бьянки, Эмили Филион-Донато, Марлона Мигеля и Айше Юва, Cultural Inquiry, 20 (Берлин: ICI Berlin Press, 2021), стр. 293–312 < https://doi.org/10.37050/ci-20_16 >

Предуведомление автора: Цель данной главы — проанализировать политические применения классификации французского материализма XVIII века как механистического и редукционистского. Независимо от того, являются ли эти виды материализма современными или устаревшими, их отрицание и нарративы, поддерживавшие подобные суждения, представляются отчасти идеологическими. В данной главе на нескольких примерах будет рассмотрено, как этот редукционистский образ французского материализма XVIII века формировался в XIX веке. Цель главы — показать, что споры о материализме в то время фокусировались на вопросе о господствующих убеждениях общества.

В современных материалистических традициях, таких как марксизм или нео-материализм, ссылки на философов, предшествующих XIX веку, часто ограничиваются небольшим числом авторов: Спинозой, иногда Демокритом, Эпикуром и Лукрецием. Поразительно, что другие традиции, такие как материализм XVIII века, когда сама категория «материализма» была сформирована, или научный материализм конца XIX века, который громко провозглашал этот ярлык, обычно отодвигаются в сторону или считаются устаревшими. Формулировки обвинения хорошо известны: эти материализмы, согласно многим марксистским материалистам, слишком механистичны, редукционистские, недостаточно эмансипаторские и подрывные, и даже признаются «идеологическими» за то, что оправдывали капиталистический порядок, который тогда устанавливался. Но если мы хотим понять философские и политические причины этих суждений, необходимо серьёзно отнестись к «материалистической» категоризации этих доктрин, а не судить их как более или менее материалистические в зависимости от степени приближения к нынешней модели. Моя методология в некотором смысле номиналистическая, поскольку моей отправной точкой является не универсальная идея «материализма», а то, что реально было категоризировано как таковое. Я буду рассматривать и историческую, и транснациональную перспективу, кратко анализируя некоторые альянсы материализма и политики начиная с XVIII века во Франции, Германии — у Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Людвига Бюхнера — и у некоторых турецких османских авторов. Эта более широкая перспектива важна для того, чтобы не оставаться в плену у отождествления, ставшего привычным, материализма XVIII века как механистического и редукционистского исключительно с европейским предприятием. Более конкретно, моя цель — проанализировать политические употребления категоризации материализма как механистического и редукционистского. Я хотела бы показать, что, независимо от актуальности или устарелости этих материализмов, их отвержение зачастую тоже носило идеологический характер, как и нарративы, которые поддерживали эти суждения о редукционизме и механизме. Чтобы понять, как это может быть, следует помнить, что материализм касается не только онтологических вопросов, связанных с отношением между материей и духом, но он также был радикально критичен по отношению к религии, что привело, среди прочего, к критике Марксом и Энгельсом идеологии как господствующей формы мышления. Этот пункт также касается преподавания философии: материализм был существенно маргинализирован в университетах и в истории философии по меньшей мере до середины XIX века, и, вероятно, позже тоже. В ответ материалистические авторы не щадили университеты и ту специфическую историю философии, которую там преподавали, подвергая её серьёзной критике за отделение этого преподавания от реальности. Таким образом, стирание определённых материалистических традиций — это вопрос, который затрагивает как политику, так и историю философии. Следуя за такими авторами, как Луи Альтюссер и Пьер Машере [1], можно задаться вопросом, в какой мере возможно принять материалистическую перспективу, будучи исследователем истории философии, то есть изучая древние тексты, которые нельзя просто перенести в настоящее — что не означает, будто материализм тогда не был действенным или что тексты больше не имеют значения для нас. Мой собственный подход, следовательно, заключается в критике идеологии, которая пронизывает практики истории философии. Это, кстати, и есть материалистический подход.

ФРАНЦУЗСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ XVIII ВЕКА И КРИТИКА ОРТОДОКСИИ

Связь между онтологией и политикой

Термин «материализм», который во французском языке восходит к началу XVIII века — встречается в тексте Готфрида Вильгельма Лейбница, написанном против Пьера Бейля в 1702 году [2], — затем был ретроспективно применён к ряду доктрин, возникших начиная с Демокрита и Эпикура. В XVIII веке полемическое и политически подрывное значение термина «материализм» едва ли можно было отделить от его онтологического значения [3]. Во Франции материализм вышел из подполья — и то лишь частично — в книгах Жюльена Офре де Ламетри Естественная история души (1745) и Человек-машина (1747) [4]. Связь «материализма» с «фатализмом» и «атеизмом», например в философии Поля Анри Тири, барона д’Гольбаха, была не менее подрывной, чем монизм [5]. Здесь не место для обсуждения ассоциации, сложившейся уже в XVIII веке, между спинозизмом и материализмом, или различий, которые некоторые материалистические авторы часто проводили между Спинозой и собственными доктринами. Я лишь хотела бы подчеркнуть, что определение материализма XVIII века в терминах механизма, редукционизма [6] и утилитаризма не отражает всей сложности материалистических текстов этого времени. В этих текстах часто обсуждается живой [7], а не инертный [8] характер материи [9]; и, далеко не ограничиваясь отсылками только к ньютоновской физике [10], они также используют модель химии и естественных наук, чтобы противостоять любой форме телеологии в живых существах. Хотя д’Гольбах действительно написал Систему природы, материализмы того времени далеко не всегда имеют систематическую, тем более догматическую форму. Так, предположение Дени Дидро о том, что материя может быть наделена чувствительностью, иногда излагается в литературной форме, в частности в виде вымысла и сна, а не в форме первого принципа, из которого всё остальное могло бы быть выведено [11]. По мнению многих комментаторов, онтология Дидро также носит плюральный характер, происходящий именно из множественности возможных подходов к материи с использованием различных наук [12].

Однако эта онтология связана с радикальной критикой духовной ортодоксии. Эта связь — не просто случайный исторический факт в истории идей, который можно было бы объяснить цензурой того времени, но имеет философское основание. Во Франции XVIII века материализм был одновременно опасной теорией для публичной защиты (и потому маргинализированной официальными властями) и темой, занимавшей общественное пространство по меньшей мере с 1751 года. Следует добавить, что эта полемическая составляющая присутствует в самих текстах, и их радикальная критика духовной ортодоксии делает эти теории сразу же политическими. Как подчеркнул Бертран Бинош, они являются политическими не в том смысле, что их авторы придерживались бы революционных или даже реформаторских политических позиций или действовали соответствующим образом, а в том, что их материалистическая критика сразу помещала их в боевую и разрушительную позицию как в Республике учёных, так и в обществе [13]. Онтологический тезис материализма о соотношении тела и души может считаться особенно важным в то время именно из-за подрывного заряда против религии и бессмертия души, а также потому, что он был связан с атеизмом и занимал спорную позицию по вопросу о свободе воли. Способность ниспровергать догмы — на которых зиждется ложная духовная социальная гармония государства — является неотъемлемой частью этих материализмов.

Этот первый обход по истории материализма позволяет нам подтвердить нечто, что, возможно, самоочевидно: полемическое измерение материализма является его неотъемлемой частью. Конечно, все философские системы вовлечены в теоретические конфликты; уже в восемнадцатом веке, ещё до «Критики чистого разума» Иммануила Канта, непрекращающаяся «борьба» между системами стала философской проблемой. Но материализм отличается тем, что он не только представляет себя как генератор конфликта в философской области, но и рискует распространить этот конфликт на политическую и социальную области, как утверждал сам Кант:

«Только посредством критики мы можем отсечь самый корень материализма, фатализма, атеизма, свободомыслия и неверия, энтузиазма и суеверия, которые могут стать всеобщим злом, и наконец также идеализма и скептицизма, которые более опасны для школ и едва ли могут быть переданы публике».

Причина, по которой онтологические тезисы материализма относительно соотношения между телом и разумом, а также между протяжением и мышлением столь важны, заключается в том, что они предполагают атеизм и отрицание свободы воли, что, в свою очередь, ставит под вопрос основания (духовной) гармонии в европейских государствах.

Практические эффекты, приписанные «материализму» после Французской революции

Что касается приписывания материализму политической подрывности и атеизма, то Французская революция и её последствия на протяжении XIX века радикализировали эту полемическую перспективу материализма и определили то, как к нему относятся даже сегодня. Уже в 1789 году возник тезис, который впоследствии стал общим местом: будто сочинения философов XVIII века вызвали Французскую революцию [15]. Эта революция была, по мнению многих современников, беспрецедентной, так как являла собой пример применения и реализации философских принципов. Авторы, на которых чаще всего указывали, Вольтер и Жан-Жак Руссо, конечно, не были явными материалистами [16], равно как и атеистами; и всё же довольно быстро, особенно после Террора, возникла аргументативная стратегия, которая заключалась в том, чтобы сделать «материализм» квинтэссенцией французской философии XVIII века. Именно таким образом можно было возложить на эти «материалистические» доктрины ответственность за злодеяния Французской революции, а позже — и за Имперские злодеяния.

Это — не анекдотический факт, интересный лишь для истории идей, но видение, которое оказало влияние на образ французских материалистических философий XVIII века, каким мы его имеем до сих пор. Оно состоит в том, чтобы навешивать ярлык «материалист» на авторов, которые сами далеко не всегда последовательно пользовались этим термином, а также в том, чтобы растворять их тезисы в формах механицизма и редукционизма, равно как в фатализме и атеизме. Более того, это видение заключается в том, чтобы судить всю французскую «материалистическую» философию XVIII века сквозь призму её предполагаемых революционных последствий (и неудач).

Эта критика встречается не только у некоторых контрреволюционных или реакционных авторов. Так, во времена Первой республики Жермена де Сталь написала умеренную критику философов Просвещения, хваля их боевитость, но сетуя на их нерелигиозность. Однако в то время она всё же устанавливала (речь идёт о периоде примерно 1796–1800 годов) преемственность между определёнными доктринами XVIII века и теми, которые, как она считала, были бы уместны для республики во Франции [17]. Но с учреждением Наполеоном Бонапартом Империи ситуация изменилась: Сталь приписала подчинение французов деспотизму эгоистическому, утилитарному складу ума, корни которого она находила в XVIII веке. Под термином «материализм» она объединяла онтологические тезисы о природе субстанции, эпистемологический эмпиризм и моральный подход, основанный на личной выгоде и удовлетворении потребностей. По мнению Сталь, этот материализм имел свои корни в английской философии, в особенности у Джона Локка, но его разрушительные эффекты проявились в полной мере лишь в институциональном и интеллектуальном контексте, специфическом для Франции [18]. Она написала свою книгу О Германии отчасти потому, что видела в немецком «идеализме» духовное средство против этого англо-французского «материализма». Идеализм, по её мысли, мог дать мужество жертвовать собой ради справедливости, в то время как материализм поощрял карьеризм, мелкие расчёты интереса и подчинение силе [19]. Современное, нефилософское употребление терминов «материализм», «материалист» и «материалистический» несомненно всё ещё отягощено этой ассоциацией, согласно которой теоретический «материализм» связывается с «материалистическим» образом жизни.

ОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛИЗМА И МЕСТО, ОТВЕДЁННОЕ ЕМУ В ИСТОРИЯХ ФИЛОСОФИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Маргинализация материализма Виктором Кузеном

Толкование материализма XVIII века, которое было сформулировано Ж. де Сталь вместе с другими теоретиками, широко распространилось в XIX веке, и до сих пор влияет на наше представление о том, как материализм XVIII века вдохновил Французскую революцию со всеми её достижениями и ограничениями. Особую роль в этой маргинализации сыграло именно написание истории философии.

Так, подобное прочтение было закреплено Виктором Кузеном во французской университетской культуре XIX века. Кузен (1792–1867), оказавший огромное влияние на преподавание философии во Франции в первой половине XIX столетия, придавал истории философии первостепенное значение. После Жозефа-Мари Дежерандо, автора первой современной истории философии на французском языке (1804), он поощрял такое прочтение истории философии, цель которого заключалась в опровержении материализма и вообще любой философии, претендующей на революционные последствия [20]. Как отметил Пьер Ф. Далед, Кузен принижал значение материалистических авторов, практически заглушал имена Гольбаха и Ламетри или представлял Клода-Адриана Гельвеция как ученика и последователя Этьена Бонно де Кондильяка, что исторически и философски неверно [21]. Кузен сделал «материализм» подкатегорией «сенсуализма», то есть доктрины, согласно которой все идеи приходят к нам из чувств. Он полагал, что эта доктрина господствовала в XVIII веке, сначала в Англии, а затем и во Франции, благодаря восприятию Локка в этой стране [22]. Однако превращение материализма в подкатегорию сенсуализма означает рассмотрение его через эпистемологический критерий, а не через практический. В конечном итоге Кузен представил сенсуализм как вечную тенденцию человеческого ума и как одну из четырёх доктрин (наряду с «догматизмом» — делившимся на «идеализм» и «реализм», «скептицизмом» и «мистицизмом»), которые регулярно возникали в истории философии [23]. Цель Кузена, которую можно датировать примерно 1829 годом, заключалась в том, чтобы представить собственную доктрину как «срединный путь» — и философски, и политически — между республиканцами и католиками, а также между французской философией XVIII века и немецкой метафизикой. Его стратегия состояла в том, чтобы разместить свою философию на кажущейся деполитизированной почве истории философии, что на деле должно было заложить основы новой духовной гармонии, уничтожающей опасность, которую представлял материализм (а с другой стороны — ультраконсервативный католицизм). Наконец, можно видеть, что это дискредитирование «материалистов» XVIII века продолжает жить и в сегодняшних академических институциях — в известном смысле, уже без явного осознания его политических истоков, которые, как мы видели, возникли во Франции в постреволюционном контексте [24].

Возрождение определённого образа французского материализма XVIII века у Маркса и Энгельса

Как бы парадоксально это ни казалось, авторы эпохи Vormärz (предмартовского периода), некоторые из которых эмигрировали во Францию — включая молодого Маркса и Энгельса, но также, например, Генриха Гейне, — не были полностью свободны от этих схем интерпретации материализма XVIII века. Одним из повторяющихся вопросов в материалистических текстах XIX века был вопрос о том, какое именно соотношение — преемственности или разрыва — должно быть установлено между материализмом XVIII века и теорией, которая была бы адекватна революции XIX века. Так, Гейне в своей книге О религии и философии в Германии, написанной в ответ на книгу Сталь по тому же предмету, и с тем же названием по-французски (De l’Allemagne), утверждал, что пантеизм Спинозы должен вдохновить революцию в Германии, в отличие от «материализма», который был доктриной революции во Франции и не мог подойти Германии [25]. В сочинении Гейне материализм определялся не только атеизмом (в противоположность пантеизму Спинозы), но и принципом умеренности, который он считал политически недостаточным и неудовлетворительным [26].

В Святом семействе, напротив, Маркс и Энгельс признали вклад французского материализма XVIII века. Против Бруно Бауэра Маркс утверждал восхождение материализма XIX века от источника XVIII века (открытого Бейлем), а не от спинозизма. Согласно Святому семейству, этот материализм XVIII века опирался на картезианскую механистическую физику и гоббсовский номинализм. Подобно Ж. де Сталь (хотя её оценки были перевёрнуты у Маркса и Энгельса), метафизика XVII века (восстановленная немецким идеализмом) противопоставляется подрывному материализму XVIII века. Маркс и Энгельс признавали превосходство моральных теорий XVIII века, основанных на частном интересе индивидов, над теориями, которые строились на абстрактном общем политическом интересе. Однако Оливье Блох показал, что категории, включённые в этот текст Марксом и Энгельсом, происходят из истории спиритуалистической философии Шарля Ренувье, отдельные части которой они воспроизводили дословно [27]. Конечно, обращение к парадоксальным источникам ещё недостаточно для того, чтобы критиковать текст или объявлять его непоследовательным, но стоит отметить, что позиции, предложенные Марксом и Энгельсом в Святом семействе, были довольно быстро оставлены в Немецкой идеологии. Там они утверждали, что характер французского материализма XVIII века был недостаточен. Так, Ламетри и Кабанис, например, были представлены уже как переходящие на сторону «идеологии» — но в новом смысле: как доктрины, которая забывает о материальной укоренённости идей и об отношениях социального господства [28]. Маркс и Энгельс считали материалистические доктрины XVIII века недостаточно преобразующими. Однако в Святом семействе они видели в Гельвеции «материалиста» в силу того значения, которое он придавал внешним обстоятельствам в воспитании [29]. Позднее Маркс счёл такую позицию недостаточной — в третьем тезисе о Фейербахе, написанном незадолго до Немецкой идеологии [30].

Интерпретировать материалистические философии XVIII века как «идеологии» — это, несомненно, глубоко новаторский подход. Политические эффекты, приписываемые этим доктринам, таким образом почти переворачиваются: от представления их как разрушительных и революционных они теперь предстают как векторы продвижения или даже оправдания нового буржуазного порядка. Во время «спора о материализме», потрясшего Германию начиная с 1847 года, Маркс и Энгельс оставались в стороне и критиковали таких авторов, как Бюхнер, Карл Фогт и других, которые сами становились на сторону материализма, но которых Маркс сурово осуждал в письмах [31], а Энгельс называл «вульгарными материалистами» [32]. Энгельс к тому же в определённой степени связывал этих мыслителей с материалистами XVIII века. Общим для этих старых и новых материалистов, по Марксу и Энгельсу, было то, что они не улавливали важности социальных отношений — или же, в случае их современников, неверно применяли дарвинизм к социальным отношениям, — и тем самым оставались в пределах не-исторического материализма, основанного исключительно на естественных науках. Именно так сложилась дихотомия между научным материализмом, основанным на естественных науках, и материализмом Маркса и Энгельса, который в XX веке получил общее название «марксистский материализм» и обычно сопрягался с экономическими и социальными науками. Однако Энгельс, который интересовался этими вопросами больше, чем Маркс, закрепил образ механистического материализма XVIII века. Его статья Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии ярко иллюстрирует этот взгляд [33]. Энгельс не забыл и не стёр тезисы Святого семейства: его книга даже ближе к этому тексту, чем любое сочинение самого Маркса. Так, в ней сохраняется определённая культурная и национальная принадлежность материализма; в своём тексте 1880 года Социализм: утопический и научный, а точнее во введении к первому английскому изданию, Энгельс воспроизводил некоторые пассажи из Святого семейства и с иронией замечал, что англичане его времени всё ещё приходят в ужас от тезиса о том, что современный материализм имеет свои корни в их стране. По мнению Энгельса, Бэкон, Гоббс и Локк были основателями английского материализма и предшественниками французских материалистов XVIII века [34].

Моя цель здесь не в том, чтобы подробно останавливаться на современном понимании материализма XVIII века, а в том, чтобы подчеркнуть: определение теории, ведущей к преобразующей практике, всегда предполагало реконструкцию — порой частичную и схематичную — истории материализма. Кажется, что в этой реконструкции образ материализма XVIII века закрепился, даже у Маркса и Энгельса, в категориях, унаследованных от полемической и постреволюционной интерпретации этого предмета. Таким образом, вокруг него возник и разросся целый ряд общих мест, вышедших далеко за пределы исходного контекста, в котором они появились. История философии была одним из главных инструментов этой маргинализации, даже у таких авторов, как Маркс и Энгельс, которые были наиболее критичны по отношению к классической истории философии.

Эта мысль подводит меня к необходимости углубить в следующем разделе проблему соотношения между историей философии и материализмом XIX века и наметить, каким образом материализм и критиковал, и использовал историю философии. Если история философии была одним из тех мест, где навязала себя определённая идеологическая или догматическая трактовка материализма XVIII века, что привело многих материалистических авторов к критике истории философии за её чрезмерный идеализм и ортодоксальность, то, тем не менее, её также присваивали и использовали в рамках претендующего на материалистическое мировоззрения.

КРИТИКА И МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Критика академической истории философии у Маркса, Энгельса и Бюхнера

Что касается соотношения между написанием истории философии и материализмом, то я могу дать лишь конкретный и единичный ответ, который не может претендовать на универсальность. Тот факт, что Маркс и Энгельс заимствовали определённые категории из французских дискуссий, не означает, что они не были радикально критичны к определённой практике истории философии, в частности в Немецкой идеологии. Поэтому они считали историю философии, которая претендовала бы на полную автономию или делала бы идеи движущими силами любой истории и переоценивала бы значение философских конфликтов в истории, недостаточной. Это, в некотором смысле, то, что позже утвердил Альтюссер, написав, что «истории философии в строгом смысле не существует» [35]. По мнению Маркса и Энгельса, нельзя ожидать, что исход философского конфликта приведёт к какому-либо реальному эмансипаторному эффекту, поскольку философская критика, сосредоточенная на чисто идеальных философских спорах, ослепляет себя по отношению к конфликтам гражданского общества. Любая критика истории философии не может, следовательно, быть отделена от критики «идеалистической» философии истории, которая сама является пленницей — в гегелевском смысле — восстановления религии, которую она претендует превзойти. То, что остаётся, в марксистских терминах, — это преодоление философской истории философии в пользу «материалистического понимания истории», а затем — «критики политической экономии».

Хотелось бы, однако, отметить, что критика «чистой» истории философии встречается и у авторов, которых Маркс и Энгельс относили к редукционистам, «вульгарным» материалистам. Бюхнер, например, преодолел «чистую» философию истории, хотя сделал это способом, который Маркс и особенно Энгельс оспаривали. В книге Сила и материя (Kraft und Stoff) Бюхнер критиковал историческое изучение материализма, сенсуализма и детерминизма у мыслителей «школьной философии» [36]. По его мнению, своего рода «основательный» материализм и хорошая методология подразумевают, в их собственной логике, необходимость отхода от истории академической философии. Подобно некоторым материалистам XVIII века, Бюхнер стремился завоевать публичное пространство вне университетов, а не саму академическую институцию, равно как и подорвать ортодоксию [37]. Несомненно, нельзя отрицать критику Силы и материи, зафиксированную Марксом и Энгельсом, которая касалась её оправдания организации современного мира. В частности, очевидно, что Бюхнер, используя модель, вдохновлённую Фейербахом, полагал, что люди в своих практиках уже отделили себя от религии и стали атеистами, наслаждаясь всевозможными материальными удобствами, — эволюцией, которую он восхвалял, хотя и отмечал, насколько противоречивы оставались большинство его современников. Он считал, что их практика противоречила их же собственным верованиям: несмотря на то, что они утверждали, будто остаются христианами, фактически они были атеистами [38]. На мой взгляд, ясно, что он полагал: хороший материалист склонен быть также материалистичным в житейском смысле. Но выдвигая подобные аргументы, Бюхнер всё же сохранял определённую критику общепринятых убеждений. Говоря это, я вовсе не отрицаю разрывов между различными формами материализма, а лишь исследую, на каких уровнях располагается материалистическая критика духовной ортодоксии.

Не следует путать три уровня критики: во-первых, материализм способствует критике религиозной гармонии или даже, более широко, господствующих в обществе догм. Эта критика, как она была изложена у Маркса и Энгельса, теряет центральный характер, который она имела у материалистов XVIII века, а также у Фейербаха и некоторых участников «спора о материализме». Во-вторых, материалистическая критика направлена против определённых философских систем, поддерживающих распространённые социальные и религиозные убеждения; она занимает подрывную позицию внутри философских конфликтов и часто находится на периферии академической философии, стремясь при этом вступить в взаимодействие с другими сферами публичного пространства. Это видно в трудах Сталь и Кузена, но также у молодого Маркса и в поздних текстах Энгельса. В-третьих, материалистическая критика развивается, особенно у Маркса и Энгельса, как критика философских конфликтов в том смысле, что они рассматриваются как новая форма ортодоксии или идеологии, скрывающей другие, более значительные типы конфликтов.

Означает ли это, что последовательная материалистическая позиция должна отказаться от поля «чистой» философии и, тем более, её истории, чтобы обратиться к другим наукам — будь то естественные науки или науки социальные? Естественные науки обладали бы привилегией схватывать онтологическое основание, на котором покоится философский материализм; а социальные науки — привилегией непосредственно обращаться к социальным конфликтам, которые имеют более прямое значение для практики. Однако я хотела бы сделать заключение, показав на единственном историческом примере, как материализм рассматривал и историю философии, и сам материализм XVIII и XIX веков с внеевропейской точки зрения, а именно — турецко-османской.

Возможное использование истории философии в материалистическом проекте: случай Бешира Фуада (Beşir Fuad)

Французская философия XVIII века, а также французский и немецкий материализм были восприняты в турецко-османской интеллектуальной среде начиная с 1859 года, когда Муниф-паша (Münif Paşa) опубликовал переводы Фенелона, Фонтенеля и Вольтера. Изучение турецких текстов позволяет показать подрывной заряд, который многие истории философии сохраняют с «материалистической» точки зрения. В конце XIX века турецкие материалисты ещё не были марксистами — в силу относительного отсутствия текстов Маркса и даже Гегеля в туркоязычном мире того времени. Так, Бешир Фуад (1852–1887) связывал Бюхнера с Вольтером, Энциклопедистами и Ламетри в рамках одной и той же научной программы [39], тогда как Баха Теуфик (1884–1914), преподаватель гимназии и издатель, соединял Бюхнера с Геккелем и даже Ницше в своём материалистическом проекте. Абдулла Джевдет (1869–1932), чтобы привести ещё один пример, открыл для себя Бюхнера во время медицинских занятий, перевёл множество произведений, обратился к Пьеру-Жану-Жоржу Кабанису, чтобы определить свой собственный материализм, а затем в конечном счёте объявил своей интеллектуальной родословной Гюстава Лебона. Последовательно ли это или логично — здесь имеет мало значения. То, что могло бы рассматриваться как доктринальная путаница — и что позже действительно будет критиковаться некоторыми турецкими философами, особенно турецкими марксистами, — интересно именно той категоризацией, которую оно порождает. Одну из гипотез, которые здесь можно проверить, составляет вопрос о том, не имеют ли истории философии — которые, разумеется, воспринимаются в турецко-османской интеллектуальной среде не только «материалистическими» авторами [40], — преимущества в том, что они предлагают философское пространство, не подчинённое религиозной ортодоксии. Изучение турецких текстов позволяет понять, что автономизация философии и её истории не обязательно должна пониматься, как это делали Маркс и марксисты, как абстрагирование философии, которое нужно критиковать в её исторической укоренённости, но может рассматриваться также как предоставление философии возможности отделить себя — в своей истории — от духовной сферы, определённой как религиозная. Материалистические философы XVIII века могли иметь значение для подобного проекта, которое нельзя свести ни к желанию вестернизации, ни к простой пропаганде механистической или редукционистской философии — и тем более к отчуждению идентичности.

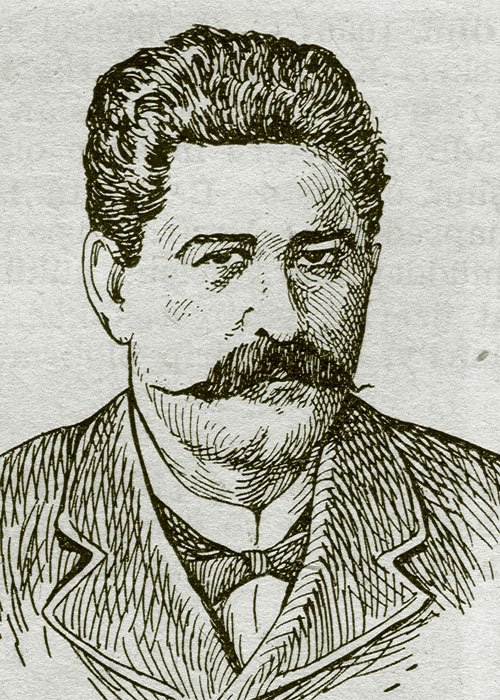

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, я кратко сосредоточусь на Бешире Фуаде (1852–1887). Он стал известен своей критической монографией Виктор Гюго, опубликованной в 1885 году, в которой критиковал литературный романтизм [41]. После его самоубийства в 1887 году [42] многие его сочинения были собраны под названием Şiir ve Hakikat (Поэзия и истина). Он не был ни учёным, ни философом, но скорее переводчиком и посредником, сделавшим доступными на турецком языке многие французские, английские и немецкие теории. Забота о популяризации и распространении знаний была существенной частью его деятельности. Например, он переводил популярные и дидактические работы по физиологии, такие как немецкая грамматика Эмиля Отто и История одного кусочка хлеба Жана Масе — образовательное произведение, в предисловии к которому Бешир Фуад настаивал на необходимости иметь книги, понятные каждому [43]. Хотя он отдавал предпочтение тезисам Ламетри, он ставил на первый план Вольтера и Энциклопедистов из-за их усилий по популяризации науки: эта дидактическая составляющая была конститутивной для его материализма. Его первой императивной задачей было обеспечить акклиматизацию и присвоение этих теорий в Османской империи.

С эпистемологической точки зрения Бешира Фуада можно поставить рядом с Контом и Эмилем Литтре, поскольку он позиционировал себя как противник всякой метафизики и любого поиска конечных причин или истоков. Но он также настаивал на боевом измерении науки и на галерее «героев», которые сражались на стороне научной истины против Церкви. Мы, конечно, имеем здесь дело с распространённой идеей, частично унаследованной от XVIII века, но Бешир Фуад дал ей оригинальную интерпретацию, которую он надеялся адаптировать к реалиям турецко-османского общества своего времени. Его «герои» современной Европы, сражавшиеся против священников, прежде всего помещены в оригинальную историю Просвещения, которая не сводилась к чисто европейскому феномену: Бешир Фуад набросал историю философии, в которой арабы, наследники греков, передали знания и просвещение Европе, погружённой Церковью во тьму. Таким образом, согласно его чтению, встреча христианства и ислама в средневековой Испании была истоком европейского Возрождения. В том же духе Бешир Фуад переосмыслил критику Церкви у Вольтера и стратегическое использование ислама Вольтером во второй части своей работы, превратив Вольтера в защитника ислама [44]. В одном пункте теория Бешира Фуада противостояла установкам Бюхнера: это касалось западного характера этой борьбы за истину. В то время как Бюхнер противопоставлял спокойствие Востока борьбе за истину на Западе [45]. и тем самым делал историю философских и научных конфликтов чем-то строго европейским, Бешир Фуад выдвинул совершенно иную тезу. Он изображал угнетение науки Церковью в Европе и передачу Просвещения Европе через встречу с исламом. Здесь стратегия Бешира Фуада ясна, но сложна: речь ни в коем случае не шла о том, чтобы подчинить его собственную философскую позицию авторитету мусульманских священных текстов. К тому же необходимо учитывать цензуру, наложенную на писателей того времени; он желал осторожно вводить такие доктрины в Империю, где ислам был господствующей религией. Первые турецкие материалисты (среди которых можно назвать Баха Теуфика, переводчика Бюхнера) были решительно настроены подвергнуть сомнению ортодоксию, но не нападать напрямую на господствующую религию. В этом отношении им представлялись интересными дискурсивные стратегии европейских материалистов XVIII века.

Исходя из этого, можно видеть, что историческое изложение философии, будь то в форме кратких исторических очерков или биографий, имело двойной интерес. С одной стороны, оно делало возможным реальное присвоение (а не простое восприятие) французских и немецких материалистических доктрин, размывая хотя бы часть интеллектуальных границ между Востоком и Западом. Оно также выявляло открытость этих европейских теорий по отношению к Востоку или исламу. Бешир Фуад не желал отчуждать свою османскую политическую идентичность и прекрасно различал работы французских и немецких авторов и империалистическую политику Франции или Германии в его время. С другой стороны, Фуад стремился создать посредством этого исторического изложения философии пространство, где философия могла бы в духовной сфере отделить себя от религии и дестабилизировать господствующие способы мышления, не атакуя их напрямую. Хотя Бешир Фуад, казалось, стирал практические ставки исторических изложений философии во Франции, именно это позволило ему осторожно продвигаться вперёд. Если его определение материализма как критики ортодоксии и его забота о популяризации ставили его в преемственность с традицией, начатой в XVIII веке, то его способ размывания границ, без утверждения себя в едином космополитическом универсальном пространстве, также отличал его от этой традиции. Он использовал историю философии, чтобы смягчить подрывной заряд своих материалистических тезисов, размывая границы между «европейской» и «восточной» философией, не уничтожая их.

Завершая, я хотела бы сделать несколько общих и методологических замечаний. Мне представляется, что материализм вовсе не обязательно должен противопоставляться истории философии. Изучение материалистических доктрин ещё недостаточно для того, чтобы имманентно установить возможность материалистической истории философии. Написание социальной истории философии, её институтов и стратегий её акторов, как это сделал Жан-Луи Фабиани вслед за Пьером Бурдьё, — несомненно, возможный путь. Но материалистическая перспектива не обязательно требует отставления в сторону изучения понятий и аргументов. Я остаюсь убеждена, что материальность истории философии заключается также и в её понятиях, которые являются не просто простым переводом структур господства, но попытками ответить на концептуальные проблемы, возникшие в социально-экономическом контексте. Мне также кажется, что один из исторически основополагающих элементов материализма — критика догм и определённой идеологической ортодоксии — должен также быть применён через историю философии. Под этим я не стремлюсь сама выработать новый великий телеологически-ориентированный нарратив, но, скорее, исследовать последовательность значимых моментов, которые, будучи несомненно различными, могут быть связаны между собой вокруг проблемы соотношения между материализмом и историей философии. Историческое исследование также представляется средством сохранить множественность материализмов и материальностей, о которых идёт речь, и не скатиться обратно в догматический материализм, не осознающий тех идеологических аспектов, которые он унаследовал от собственной истории. Если одной из задач материалистического подхода является размывание границ философии, того, что живёт внутри неё, но и того, что внешне по отношению к ней, тогда и история философии имеет здесь свою часть работы.

Примечания

- Cf. Pierre Macherey, Histoires de dinosaure: Faire de la philosophie (1965–1997) (Paris: PUF, 1999).

- Согласно этимологическому словарю, чтобы найти слово «материализм», необходимо вернуться во французском языке к тексту Лейбница 1702 года Réplique aux réflexions de Bayle; оттуда оно было переведено на английский. Прилагательное «материалист/matérialiste» несколько старше и появилось в английском около 1660 года (у Ральфа Кадворта, Генри Мора и Роберта Бойля), во французском — в 1698 году (у Бонавентуры де Фуркруа), а в 1700 году — в первом французском переводе Опыта о человеческом разумении Джона Локка, выполненном Костом. Cf. <http://www.cnrtl.fr/etymologie/matérialisme> and <https://www. cnrtl.fr/etymologie/matérialiste> [accessed 1 November 2020].

- Cf. Franck Salaün, L’Affreuse Doctrine: Matérialisme et crise des mœurs au temps de Diderot (Paris: Kimé, 2014); the classic work of Daniel Mornet, Les Origines intellectuelles de la Révolution française (Paris: Armand Colin, 1933) should be mentioned as well.

- Jean-Claude Bourdin, Hegel et les matérialistes français du xviiie siècle (Paris: Klincksieck, 1992), p. 23.

- Этот термин употребляется лишь с конца XIX века, на основе работ Эрнста Геккеля.

- Даже в сочинении Жюльена Офре де Ламетри очень сложный механизм не сводим к модели толчков и одной простой схеме объяснения. См. Ламетри, L’Homme-machine (Париж: Fayard, 2000 [1747]), с. 49; перевод в The Monist, 3.2 (апрель 1913), с. 300: «Человек — столь сложная машина, что невозможно заранее получить ясное представление об этой машине и, следовательно, невозможно её определить. По этой причине все исследования, которые проводили величайшие философы a priori, то есть, так сказать, “на крыльях духа”, были тщетны. Таким образом, лишь a posteriori, или пытаясь, так сказать, отделить душу от органов тела, можно достичь высшей вероятности относительно природы человека, хотя и нельзя с достоверностью открыть, какова эта природа».

- Сf. Дени Дидро, Письмо к Софи Воллан, 15 октября 1759 г., в Œuvres complètes de Diderot, 20 т. (Париж: Garnier, 1876), XVIII, с. 408–09. Это знаменитое письмо, где Дидро мечтает о том, что его прах смешается с прахом возлюбленной, так что в нём сохранится «остаток тепла и жизни».

- Cf. Поль Тири, барон д’Гольбах, The System of Nature, 2 т. (Kitchener: Batoche Books, 2001), I, с. 20: «Если бы они [естествоиспытатели] рассматривали Природу без предубеждений, они давно должны были убедиться, что материя действует собственной особой энергией и не нуждается во внешнем импульсе, чтобы прийти в движение».

- Cf. Клод А. Гельвеций, De L’Esprit; or, Essays on the Mind, and its Several Faculties (Лондон: Albion, 1810), с. 27: «оставалось лишь выяснить […], не может ли открытие силы, такой, как, например, притяжение, дать повод предположить, что тела обладают ещё некоторыми до сих пор неизвестными свойствами, например, ощущением, которое, хотя и явно лишь в организованных частях животных, всё же может быть присуще всем индивидуумам».

- Cf. Jean-Claude Bourdin, Les Matérialistes au XVIIIe siècle (Париж: Payot, 1996), с. 31. Напротив, Марио Бунге утверждал, что Кант понимал ньютоновскую физику так, будто материя инертна. См. Mario Bunge, Scientific Materialism, Episteme, 9 (Dordrecht: Springer Netherlands, 1981), с. 4: «Кант, который не мог читать уравнения Ньютона из-за недостатка математических знаний, неправильно понял ньютоновскую физику, считая, что всё движется лишь под действием некоторой силы, будь она притягательной или отталкивающей. И Вольтер, сделавший так много для популяризации ньютоновской физики в своей картезианской стране, был поражён вездесущностью гравитации, но тоже не смог её адекватно понять, поскольку также не мог читать ньютоновские уравнения движения. Так что ни Вольтер, ни Кант не осознали, что инерция тел и света опровергает убеждение в том, что материя инертна, то есть неспособна двигаться сама по себе».

- Cf. Jean-Claude Bourdin, Diderot et le matérialisme (Paris: PUF, 1998), pp. 75 and 79; Jean-Louis Labussière, ‘Diderot métaphysicien. Prédication, participation et existence’, in Lumières, matérialisme et morale: Autour de Diderot, ed. by Colas Duflo (Paris: Editions de la Sorbonne, 2016), pp. 21–72 (p. 70).

- Cf. François Pépin, ‘Le Matérialisme pluriel de Diderot’, in Lumières, ed. by Duflo, pp. 73–95 (pp. 85 and 94).

- Bertrand Binoche, ‘Ecrasez l’Infâme!’. Philosopher à l’âge des Lumières (Paris: La Fabrique, 2018), p. 23.

- Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. by Paul Guyer and Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), Bxxxiv, p. 119.

- Одним из первых, кто поднял вопрос о «философизме», был аббат Баррюэль, уже летом 1789 года, в Le Patriote véridique («Истинный патриот»); позднее он стал сторонником теории «заговора философов», вызвавшего Французскую революцию.

- Хотя позиция Руссо относительно материализма могла считаться неоднозначной, он, по крайней мере, утверждал свою готовность его опровергнуть. См. Franck Salaün, «Les Larmes de Wolmar. Rousseau et le problème du matérialisme», в Rousseau et la philosophie, ред. Jean Salem и André Charrak (Париж: Editions de la Sorbonne, 2004), с. 71–86.

- Cf. Germaine de Staël, De la littérature (Paris: Garnier-Flammarion, 1991), p. 287.

- Cf. Germaine de Staël, De l’Allemagne, 2 vols (Paris: Garnier-Flammarion, 1968), ii, p. 110.

- Cf. Bertrand Binoche, ‘La Faute à Helvétius ou le matérialisme après-coup’, in Lumières, ed. by Duflo, pp. 173–84 (p. 179).

- Cf. Victor Cousin, Manuel de l’histoire de la philosophie. Traduit de l’allemand de Tennemann (Париж: Sautelet, 1829), предисловие, с. v–vi: История философии — это способ показать «ужасные последствия» сенсуализма Кондильяка и философии Локка, которые в конце концов ведут к «Гольбаху и Ламетри [sic] и всем сатурналиям материализма и атеизма».

- Cf. Pierre-Frédéric Daled, Le Matérialisme occulté et la genèse du ‘sensualisme’. Ecrire l’histoire de la philosophie en France (Paris: Vrin, 2005), p. 237. See also the founding work of Olivier Bloch, ‘Sur l’image du matérialisme français du xviiie siècle dans l’historiographie philosophique du XIXe siècle: Autour de Victor Cousin’, in Images au XIXe siècle du matérialisme du XVIIIe siècle, ed. by Olivier Bloch (Paris: Desclée, 1979), pp. 39–54.

- Конечно, нельзя отрицать значение для материализма английских авторов, таких как Дэвид Хартли и Джозеф Пристли. Однако ретроспективно, в XIX веке, подъём материализма во Франции XVIII века связывали прежде всего с восприятием Локка, а не других авторов.

- Cf. Victor Cousin, Cours de l’histoire de la philosophie. Histoire de la philosophie du XVIIIe siècle, 2 vols (Paris: Pichon et Didier, 1829), i, p. 178.

- Cf. Une arme philosophique. L’éclectisme de Victor Cousin, ed. by Delphine AntoineMahut and Daniel Whistler (Paris: Éditions des Archives contemporaines, 2019).

- Cf. Heinrich Heine, De l’Allemagne (Paris: Gallimard, 1998 [1855]), pp. 81 and 83.

- Ibid., p. 93, перевод в The London and Paris Observer, 12 (Париж: Galignani, 1836), с. 84: «Нам не нужны ни санкюлоты, ни бережливые граждане, ни скупые президенты; мы желаем основать демократию земных богов, равных в счастье и святости. Вы просите простых одежд, строгих нравов и дешёвых удовольствий — мы, напротив, хотим нектара и амброзии, пурпурных мантий, сладострастия ароматов, танцев нимф, музыки и комедий».

- Olivier Bloch, ‘Marx, Renouvier et l’histoire du matérialisme’, La Pensée, 191 (February 1977), pp. 3–42.

- Cf. Pierre Macherey, Études de philosophie ‘française’. De Sieyès à Barni (Paris: Publications de la Sorbonne, 2016), pp. 87–109.

- See also Claude A. Helvétius, Œuvres complètes d’Helvétius, 3 т. (Париж: Lepetit, 1818), II: De l’homme, с. 3, где он утверждает, что люди — результат своего воспитания, и что улучшение науки о воспитании является, следовательно, важнейшим средством счастья для народов.

- О материалистическом использовании этой тезы см. вклад Marlon Miguel в данном томе.

- Cf. Marx to Engels, 14 November 1868, in MEW [Marx-Engels-Werke, see abbreviations], xxxii (1974), pp. 202–03 (p. 203) and Marx to Kugelmann, 5 December 1868, in MECW [Marx & Engels Collected Works, see abbreviations], xliii (1988), pp. 173–75 (p. 173).

- Cf. Friedrich Engels, ‘Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy’, in MECW, xxvi (1990), pp. 353–98 (p. 369): Энгельс связывает Фейербаха с «поверхностной, вульгаризованной формой, в которой материализм XVIII века продолжает существовать сегодня в головах естествоиспытателей и врачей, в форме, в которой его проповедовали во время своих туров в пятидесятые годы Бюхнер, Фогт и Молешотт».

- Cf. ibid., p. 370: «Материализм прошлого века был преимущественно механическим, потому что в то время из всех естественных наук лишь механика, и в особенности механика твёрдых тел — небесных и земных, короче говоря, механика тяготения — пришла к определённым выводам. Химия тогда существовала лишь в своей детской, флогистической форме. Биология всё ещё лежала в пелёнках; растительные и животные организмы были лишь грубо изучены и объяснялись как результат чисто механических причин. Тем, чем было животное для Декарта, человек был для материалистов XVIII века — машиной. Это исключительное применение критериев механики к процессам химическим и органическим — процессам, в которых законы механики, разумеется, также действительны, но оттесняются другими, более высокими законами — составляет одно специфическое, но в то время неизбежное ограничение классического французского материализма. Другое специфическое ограничение этого материализма заключалось в его неспособности постичь мир как процесс, как материю, проходящую через непрерывное историческое развитие. Это соответствовало состоянию естествознания того времени и связанному с ним метафизическому, то есть антидиалектическому способу философствования. Природа, насколько было известно, находилась в вечном движении. Но, согласно этим представлениям, это движение столь же вечно вращалось по кругу и, следовательно, никогда не выходило из исходной точки; оно производило одни и те же результаты снова и снова».

- Friedrich Engels, Socialism: Utopian and Scientific (London: Swan Sonnenschein, 1892), p. xiii.

- Louis Althusser, Pour Marx, intro. by Étienne Balibar (Paris: La Découverte, 2005), note 48, p. 80.

- Ludwig Büchner, Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien (Frankfurt a.M.: Meidinger Sohn, 1855), p. 13.

- Ibid.

- Ibid., p. 27. Бюхнер писал: «Никто больше не распинает себя; никто не стремится к лишениям вместо того, чтобы наслаждаться [geniessen]. Но каждый спешит и охотится с наилучшими силами своей жизни за материальными благами и достоянием земли, за радостями и удовольствиями, которые предлагает ему материя, утончённая и утончённая тысячекратно».

- Cf. Beşir Fuad, Şiir ve hakikat (Istanbul: I.k.y., 1999), p. 493.

- Cf. Ahmed Midhat (1844–1912), который занимал более консервативные позиции; он, например, перевёл историю философии Альфреда Фуйе, ранее кратко переведённую Баха Тевфиком.

- Он воспитывался как член османской элиты. Сначала офицер, в последние три года жизни он развернул бурную деятельность как писатель, журналист и переводчик в областях от физиологии до литературной теории.

- Самоубийство Бешира Фуада — очень важный момент в восприятии его творчества; оно укрепило его образ «материалиста», так как он вёл, пока не потерял сознание, записи, стремившиеся объективно фиксировать ощущения после приёма наркотиков и вскрытия вен.

- Cf. Orhan Okay, Beşir Fuad Ilk türk pozitivisti ve natüralisti (Istanbul: Dergah yayinlari, 2008 [1969]), p. 99.

- Beşir Fuad, Voltaire (Konya: Çizgi Kitabevi, 2011), p. 170.

- Büchner, Kraft und Stoff, p. 269.