Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском

Часть цикла «вульгарные материалисты».

Статья о жизни и философии Людвига Бюхнера — здесь.

Обзоры на другие книги Бюхнера: 1. «Дарвинизм и социализм»; 2. «Природа и наука»; 3. «Психическая жизнь животных»; 4. «Физиологические картины», «Сила наследственности…» и «Искусство долго жить» — здесь.

Конечно, школьная философия, как всегда восседающая на высоком, хотя и ежедневно все более тощающем коне, полагает, что она давным давно покончила с подобными воззрениями, и, снабдив их надписями: «материализм», «сенсуализм», «детерминизм» и т.д., свела их в чулан забвения или, как она выражается благороднее, дала им «историческую оценку». Но она сама день ото дня теряет уважение общества, и в своей спекулятивной пустоте лишается почвы, в противоположность быстрому расцвету эмпирических наук, все более и более устанавливающих несомненность того, что макрокосмическое и микрокосмическое бытие во всех моментах своего возникновения, жизни и уничтожения повинуется только механическим законам, заложенным в самих вещах.

(с) Людвиг Бюхнер

Так начинается самая знаменитая книга Бюхнера — «Сила и материя» (издана в 1855 году, но этот обзор дается то 21-му изданию конца XIX века), но здесь стоит отметить, что в этом предисловии он цитирует всего двух мыслителей по именам: «Мы должны брать вещи такими, каковы они в действительности, а не такими, какими мы их себе воображаем» (Вирхов); «Спекуляция, это опьяненная философия; философия снова протрезвляется. Тогда она будет для души тем же, чем являются для тела чистая вода источника» (Фейербах). Это немаловажный пример, потому что Фейербах в книге будет встречается ещё очень много раз, и по сути можно считать, что это главный философский ориентир для Бюхнера, по крайней мере в ранний период творчества. И конечно, он не только цитирует Фейербаха, но и вообще специально проезжается по немецкой философии Гегеля и Шеллинга (особенно в последнем Бюхнера бесит, что тот испоганил термин «натурфилософия»). Немецкие философы-идеалисты раздражают его тем, в каком стиле и каким языком написаны их работы. В отличии от них, Бюхнер хочет быть понятным широкой массе, и поэтому говорит, что: «Философские разглагольствования, не могущие быть понятыми каждым образованным человеком, не стоят потраченной на них типографской краски». Отсюда становится понятно, что основной вектор Бюхнера направлен на массовое просвещение. А идейные основания его философии заложены ещё во французском материализме XVIII века.

Поэтому может показаться, что если он открытый враг метафизики и Гегеля, и прямо связывает себя со словом «сенсуализм», то значит Бюхнер буквально эпикуреец. Да, это верно, но только отчасти. Список людей, цитируемых в его книге уже с самого начала очень удивляет. Например, в эпиграфе к первой главе мы видим Гераклита и мистика Якова Беме, с похожими цитатами про вечность мира. Это уже должно бы насторожить, но позже можно будет увидеть ещё больше сомнительных личностей и странных, как для эпикурейца, похвал в их адрес. Хотя начинает Бюхнер, в принципе, неплохо. После такого бодренького вступления он целую страницу посвящает цитированию самых разных людей из современных ему философов и ученых, среди которых первой же фразой идет ещё один крупный «вульгарный» материалист Якоб Молешотт. Судя по обильному цитированию в самых разных сочинениях Бюхнера, он может быть вторым по значению для взглядов автора, после Фейербаха. В этой цитате Молешотт говорит:

Сила вовсе не какой-нибудь подталкивающий бог, не какая-нибудь сущность вещей, отделенная от материальной основы; она нераздельное, с начала времен присущее материи свойство … Сила, не соединенная с материей, свободно витающая над нею, совершенно пустое представление. Азоту, углероду, водороду и кислороду, сере и фосфору присущи их свойства от века (Молешотт)

Это высказывание, по сути, в сжатом виде содержит в себе всё содержание первых нескольких глав этой книги. И в таком же духе, как и эта цитата Молешотта, нам приводят высказывания Дюбуа-Реймона, Котты, Геккеля (см. нашу статью «Геккель — марксист»), Виньоли, А. Майера, Корнелиуса, Вейса, Негели, Гельмгольца, А. Лефевра, позитивиста Льюиса и, что самое удивительное, Александра Герцена. В целом идея Бюхнера проста. Он показывает, что любая якобы нематериальная сила, например электромагнетизм, на самом деле имеет материальный носитель, и не существует сама по себе. Об этом говорится прямо:

Строго говоря, не может быть речи об электричестве; можно говорить лишь о наэлектризованной или находящейся в электрическом состоянии материи.

Для своего времени это весьма неплохо, но есть и значительные минусы, которые бросаются в глаза сразу, и о которых отчасти говорилось нами уже в статье про Геккеля. Проблема в том, что его рассуждения сохраняют логику дуализма души и тела, пускай даже в видоизмененной форме. Остается возможность трактовать некое единство противоположностей, выдвигать золотую середину, внутри которой вполне сохраняется старый дуализм. И местами это мелькает даже у Бюхнера, когда он пользуется словами «идеальное», «душа», и вообще обращается к вопросам этики. Как мы ещё увидим дальше, Бюхнер даже оспаривал знаменитый тезис о том, что мысль — это секреция мозга, по аналогии с печенью и желчью… Да, он это оспаривал! Так что стоит ещё подумать, какой он вульгарный материалист после такого? Враг социал-дарвинизма и оспариватель Кабаниса — да это буквально очередной спинозист. Такой же аккуратный и стыдящийся последовательных материалистов, прямо как Геккель и Энгельс. Он критикует Гегеля, Канта, Шеллинга, но при этом мотивация у него почти такая же, примирять крайности в некоем высшем синтезе. Правда Бюхнер всё же старается быть в лагере вульгарных, он сознательно сдвигает себя в эту сторону, понимая что они больше материалисты, чем все остальные спинозисты. Он старается, но недостаточно. Идеалистические предрассудки не дают Бюхнеру раскрыться полностью, увы. Он сам себя хватает за руку и одергивает. Хотя, в принципе, он даже пробует стоят на позициях атомиста:

Все так называемые невесомые вещества, как некогда именовали сообщаемые, по тогдашнему понятию, силы, которые рассматривали, как недоступную взвешиванию материю, — каковы теплота, свет, электричество, магнетизм и т.д. — ни более, ни менее, как видоизменения во взаимном расположении или в активном состоянии самых маленьких частиц материи, видоизменения, переходящие с одного тела на другое, или с материи на материю, как бы при посредстве заразы или передачи движения.

На первых же страницах своего сочинения Бюхнер использует рассуждения о неразрывной связи силы и материи. И делает он это для того, чтобы доказать бессмысленность существования Бога. Он просто констатирует атеизм. Бюхнер исходит из того, что внемировой Бог — это некая «сила», и так выходит, что она не могла сотворить материю, ибо никакая сила не может существовать до материи. Правда, не трудно заметить, что здесь ещё остается место для пантеизма. И Бюхнер не говорит ничего строго за или против пантеистических воззрений, зато прошелся по деизму и прочим вариантам идеалистического выхода из этого тупика. Почему он щадит пантеизм? Опять таки, потому что он очевидный спинозист.

Итак, мир существует вечно, и он никем не был создан. После этого Бюхнер резко переходит к беглому обзору истории философии, конкретно по вопросу материи и силы. Он в духе позитивизма/марксизма выискивает глобальные стадии развития, рисуя теологический/философский/научный уровни (он пока не дает им названия, но смысл такой же). Сначала материальные силы подавались через воплощающих стихии богов. Но даже когда появились более мудрые греческие философы, и все равно они мыслили материю и силу разорванно, как пассивное и активное начало. Бюхнер почему-то не упоминает здесь Эпикура, хотя прекрасно знает о нем. Ему пока что удобнее умалчивать, чтобы показать, как общий консенсус того времени был на стороне Аристотеля «вплоть до эпохи Декарта и Ньютона». Теперь начинается второй этап развития, когда уже связывали силу с материей, как ее источником, но при этом сама сила мыслилась как нечто нематериальное и невесомое, как аура вокруг физического тела. Вспоминает он и про теории электрической и магнитной «жидкостей», и про «эманацию» света из тел, и про теорию «флогистона», огненной стихии позволяющей телам гореть. «Только в третий, или современный нам период узнали, что нет никаких невесомых веществ, и открыли единство, неизменность и неразрушимость одаренного силами атома; это период единства и нераздельности силы и материи». Правда границы этих периодов совсем не четкие, и в разные старые периоды пробивались ростки более разумных теорий. Да и в разных науках прогресс идет разными темпами. С точки зрения Бюхнера тяжелее всего со второго периода к третьему переходит биологическая наука, которая ещё не готова отрешиться от веры в особенные жизненные силы и духи. Или как говорит сам Бюхнер:

Старый призрак «жизненной силы», которой будет посвящена особая глава, все ещё является философскому уму, тогда как физика и химия уже давно вступили в третью и последнюю стадию.

Вечность и бесконечность силы и материи. Критика атомизма.

Вторая глава книги называется «Бессмертие материи», и она открывается цитатой Демокрита про Ex nihilo… (именно Демокрита, хотя цитата встречалась и у более ранних философов), а рядом с ней он цитирует своего современника, химика Фр. Мора, который говорит почти тоже самое. Но первым делом он иллюстрирует этот тезис на примере из книги другого «вульгарного» немецкого материалиста, Карла Фогта. Из этого примера мы узнаем, что сожженное дерево, которое кажется постепенно исчезающим в огне, на самом деле не уменьшается, а даже увеличивается в размере. Масса всех полученных частиц в итоге процесса горения становится только больше, привлекая в процесс ещё какие-то частицы извне. Ничто не уничтожается. Дальше идет серия аналогий, например с тлением трупа в могиле, или постоянными изменениями в наших организмах и т.д. И эти примеры звучит даже очень живописно и красиво. Бюхнер умеет уходить не только в художественность, но и в критический пафос. В вызывающем тоне (что одобряемо нами) он показывает как частицы говна могут вскоре оказаться в мозгах академика, и приводит пример, что вопреки фразам теологов, скорее материя бессмертна, а дух хрупок и смертен. Приведем эти фрагменты целиком:

Тот же атом, который нынче способствует гордой походке властелина или героя, может завтра превратиться в грязь, попираемую их ногами; тот, который движется в мозгу барана, может быть, завтра будет принимать участие в интеллектуальной работе мыслителя или поэта; тот, который ныне входит в состав навоза, может быть, завтра вместе с ему подобными составит благоухающую часть цветка.

<…> Беспрестанно повторяемые речи о «смертном теле» и «бессмертном духе», право, способны привести в уныние. Несколько более зрелое размышление заставило бы, может быть, сказать обратное, чтобы приблизиться к истине; тело, как индивидуальная форма, конечно, смертно, но не смертны его составные части. Не только смерть, но и жизнь, как мы видели, изменяет его непрерывно; но в высшем смысле оно бессмертно, потому что ни одна частица его не может быть уничтожена. Напротив, то, что мы называем духом, душою или сознанием, исчезает с уничтожением индивидуального материального соединения; и свободному от предрассудков уму должно казаться, что это своеобразное и обусловленное очень сложными соединениями совокупное действие многих одаренных силою или находящихся в движении материальных частиц производит в данном случае эффект, прекращающийся вместе с его причиной, или с распадением этого своеобразного соединения.

И после таких красивых цитат, достойных того, чтобы стоять рядом с фразами про мышление как мочу из почек, Бюхнер обращается к предшественникам истинной науки о природе, у которых правда все эти классные мысли были «скорее догадкой, чем научным знанием». В этот список попали Себастьян Франк, Бернардо Телезио, Джордано Бруно, Эмпедокл, Анаксагор, а вслед за ними Бюхнер приходит к атомистам, и заканчивает этот раздел такими словами:

Демокрит, знаменитый отец древней материалистической философии и атомизма, также совершенно верно формулирует закон сохранения материи в следующих положениях: «ничто не выходит из ничего; ничто из того, что существует, не может быть уничтожено. Все изменения состоят лишь в соединении или разъединении частей. Различия всех вещей происходят только от различия атомов по величине, форме и расположению и т.д.». Те же истины высказывал и знаменитый ученый Эпикур и его бессмертный последователь, поэт Лукреций Кар, писавший в своей известной поэме «О природе вещей»:

Ничто из того, что мы видим, не может исчезнуть бесследно;

Ибо и небо, и море, и суша, и реки,

Семя, растения и все, что живет, все имеет

Общий источник в одном веществе первозданном;

Ни увеличить его, ни умалить разрушение не в силах.

В разделе о бессмертии силы, который составлен по аналогии с вечностью материи, самое интересное место это там, где Бюхнер вдруг обращается к Вольтеру, чтобы показать, что этот человек всю жизнь был врагом французского материалистического просвещения. Это правда, и этот факт редко кто отмечает, так что солидный плюс в копилку Бюхнеру. Дальше от вечности материи (и силы) Бюхнер переходит к её бесконечности. Для красоты он использует не бесконечные величины, а просто примеры того, как много частиц заполняют пространства в наших комнатах и т.д. Здесь счет идет на миллиарды, и это при том, что мы берем какие-то совсем крошечные пространства. Из интересных моментов, Бюхнер считает, что микроорганизмы, живущие в капле воды — обладают ощущением и волей. Громкое и крайне маловероятное заявление, но по-своему смелое, когда даже в ощущениях и воле животных ещё многие сомневались. Многие примеры Бюхнера с масштабами интересны просто сами по себе. Приведу только один из них:

По замечанию английского физика Томсона, если представить каплю воды увеличенной до размеров земного шара, а с другой стороны, каждую молекулу воды увеличенной в соответствующих пропорциях, то каждая из них, состоящая из водорода и кислорода, едва достигнет размеров ружейной пули! Само же число молекул в одном кубическом миллиметре воды считают между 64000 биллионов и 64000 триллионов, а капля воды, весом в один миллиграмм, содержит в себе приблизительно 16 триллионов молекул, так что диаметр такой молекулы не может быть значительно более или менее 0,0000004 миллиметра.

Он ссылается на примеры Гельмгольца, Клаузиуса, Максвелла, Лошмидта и многих других известных физиков того времени. Кроме невероятного количества частиц Бюхнер показывает и невероятную их скорость, прямо как Максвелл в своей лекции, но в отличии от Максвелла, который прямо заявил, что он атомист, и не верит в бесконечную делимость материи, Бюхнер проявляет куда больший скепсис, и скорее склоняется к теориям в духе Анаксагора (прям как Энгельс и спинозисты). Тем не менее, Бюхнер старается по возможности защищать атомизм (к последователям которого он относится также Гассенди, Гоббса, Дальтона и Лавуазье) от нападок метафизиков, хотя бы как удачную и удобную гипотезу, как тактических союзников эмпирической науки. Но все таки видно, что Бюхнеру приятнее признать бесконечную делимость материи, чтобы этим самым постулировать сам принцип бесконечности материи, как в сторону уменьшения до микронов, так и в космологических масштабах, в обе стороны. Чтобы понять, почему его сложно считать последовательным атомистом, приведем собственную цитату Бюхнера, где он фактически критикует атомизм с точки зрения классического эмпирика:

Мы называем атомом самую малую частицу химического элемента или простого тела, считаемую нами неделимой или не делящейся более; и мы представляем себе, что вся материя или все тела состоят из этих атомов или из соединений их по два или по несколько в одно общее тело, так называемых молекул, что они существуют и сохраняют свои свойства благодаря системе взаимного притяжения и отталкивания. Быть может, мы не ошибаемся, рассматривая молекулу, как нечто вроде миниатюрной системы небесных тел, и тогда различные составляющие ее атомы можно уподобить различным небесным телам, соединенным по два и по несколько в одной системе. Но как бы ясно ни было это представление, и как бы оно не казалось удобным для правдоподобного объяснения множества загадочных явлений химии или физики, свойств или видов активности материи, тем не менее мы должны признать, что слово «атом» выражает лишь искусственно переносимое нами на материю понятие, отвечающее потребностям пространственного ограничения, присущей нашему уму, однако нужное нам для наших целей. Именно химия, по видимому, не может обойтись без атомизма; без него все её теории все её конкретные представления разлетаются в прах.

Между тем атомизм не более, как научная гипотеза; у нас совершенно нет реального представления того, что мы называем атомом. Мы ничего не знаем о его величине, весе, форме, положении, цвете и т.д.; мы не знаем, тверд он, упруг или плавок, многогранен или сферичен и т.п., несмотря на всевозможные измышления о его форме и свойствах. Никто не видел атома и никто не увидит; и спекулятивные философы отрицают его существование, потому что нельзя представить себе вещи, переставшей быть делимой в данный момент; они считают это логически и эмпирически невозможным. В самом деле, бесконечная делимость атомов или составленных из них молекул не может быть подвергнута сомнению ни с теоретической или метафизической, ни с экспериментальной точки зрения; можно лишь утверждать, что известные нам химические и физические силы не могут продолжать деления далее. Когда химия, например, учит нас, что атом или молекула ртути весит в сто или двести раз больше, чем атом или молекула водорода, то отсюда вытекает, что первая должна иметь значительную величину по сравнению с последней, и что, значит, она делима. Впрочем весьма вероятно, судя по новейшим исследованиям, что то, что мы считаем химическими элементами или простыми телами, в действительность есть нечто совершенно иное; они сами тела сложные, и так называемый атом состоит из единиц высшего порядка, как молекула из атомов. В конце-концов атом, если мы сохраним это понятие, должен быть рассматриваем, как физическая бесконечно малая.

Из интересных моментов, почти верно оценив скорость света (это уже 21-е переиздание книги, написанное в 1890х годах), они положили её как меру расстояний и назвали это «световой год». И Бюхнер использует это в таком же смысле, как принято в наших романтических фразочках «свет от этой звезды дошел до тебя, а сама звезда уже может даже умерла, бла-бла». А в конце главы он не только ещё раз подтвердил деление вселенной до бесконечности (Анаксагор, континуальная теория, спинозизм), но и подверг сомнению существование пустоты, и сослался, как на нечто умное, на некоего Раденгаузена, который буквально перефразировал Канта и заявил, что пространство и время существуют исключительно в нашем уме. Дальше Бюхнер ещё не раз в разных своих сочинениях будет соглашаться с априорностью пространства и времени по Канту, хотя и с некоторыми оговорками. Эти уступки сделали Бюхнера ещё дальше от материализма и ближе к марксизму/спинозизму, увы.

Бюхнер, как материалистический спинозист. Монизм.

Прошли времена, когда воображали, что дух независим от материи. Но также миновали и те времена, когда считали, что духовное унижается от того, что оно проявляется лишь в материи.

(с) Молешотт

Эх, видел бы Якоб Молешотт современных «диалектических материалистов», то знал бы как заблуждается… но это просто Бюхнер приводит очередную цитату из внешних источников. Сам Бюхнер, судя по увиденному, не то, чтобы ушел далеко от диамата. Сомневаясь в атомизме и подвергая сомнению учение о пустоте, он не делает никакой услуги материализму. Но дальше наносимый вред только усиливается все растущим количеством заигрываний со спинозизмом. Например, он говорит:

Будем заботиться о нашем теле, или о нашей материи, не менее, чем о нашем духе, и не забудем, что оба они составляют одно нераздельное целое, и что бы мы ни сделали для одного, то непосредственно делается достоянием другого! Старое изречение Цицерона: «в здоровом теле, здоровая душа», так же верно, как противоположное: душа создает себе свое тело. С другой стороны, не стоит забывать, что мы, как индивидуумы, только исчезающая часть целого, которая рано или поздно должна будет вновь раствориться в этом целом.

Если это вульгарный механистический материалист, то я Мать Тереза. И это только один из множества фрагментов, где у него материя приобретает «не только физические, но и духовные силы», или где материя оказывается «вовсе не мертва и не безжизненна», и «всюду находится в движении и полна кипучей жизни». И поскольку Бюхнер неспособен решить «едина ли материя, или она состоит из известных нам 60-70 элементов», то в принципе относится к материи как к той абстрактной «единой субстанции», которую уже давным-давно разрушил Беркли. Материя у Бюхнера «не лишена чувства, духа или мысли», не является также и бессознательной или даже неизменной. Но тут становится понятно, что он имеет ввиду развитие её итоговых сложных форм и сочетаний, некоторые из которых могут быть поистине новыми, могут меняться, и приобретать все эти особые свойства. Бюхнеру хватает мудрости сказать (пускай это занимает в разы меньше места, чем метафизические метафоры для красоты слога):

Все эти действия, конечно, не сама материя, а только особые формы или проявления ее деятельности. Другими словами — воспринимаемые нами свойства или явления относятся не к тому, что такое материя, а к тому, что она делает, и именно при посредстве совокупной деятельности бесчисленных миллионов и биллионов атомов и молекул.

Но даже при такой оговорке, он рисует борьбу материалистов и идеалистов, как борьбу двух ошибочных крайностей (ср. Кант, Гегель, Шеллинг, марксисты и т.д.), которые исходит из дуализма души и тела и просто занимают всецело одну сторону из двух. В связи с этим Бюхнер нападает ещё на некие «системы», явно подразумевая философское сектантство, хотя раньше борьба против систем была скорее лозунгом материалистов (ср. Кондильяк, «Трактат против систем»), выступавших против идеалистических систем из подпорок и костылей, выстроенных для спасения Бога. На самом же деле, по Бюхнеру, в настоящей науке царит единство:

Наука же ни идеалистична, ни спиритуалистична, ни материалистична, а просто естественна; она всюду стремится познать факты и их разумную связь, не подчиняясь заранее какой-нибудь определенной системе того или иного направления. Системы вообще никогда не могут содержать в себе все истины…

Материалисты у него берутся в скобочки и именуются «так называемые», чтобы отделить себя от такого ругательного обобщения. И рядом с Фейербахом ему вполне комфортно цитировать хоть даже Платона, хоть Шопенгауэра. Добавляя иногда хвалебные эпитеты к этим именам. Хотя для Бюхнера борьба с идеалистами («спиритуалистами») явно принципиальна, он все таки умудряется видеть в Платоне нечто «великое», и хочет очистить науку от «систем». По сути, он выступает как полу-эмпирик, полу-спинозист, и пытается мимикрировать при этом под материалиста. Ну чем не типичный Энгельс? … спросил было я, как буквально в следующей главе («Движение») Бюхнер цитирует Энгельса и его книгу «Анти-Дюринг», чтобы сказать, что движение — это сам способ существование материи, а не какое-то её свойство. Абсолютного покоя не существует, все находится в движении, все постоянно изменяется. Об этом в общем-то и вся глава, где эта мысль проводится с разных сторон, при помощи цитирования самых разных авторов и самых разных иллюстраций этого принципа. А свое собственное мировоззрение Бюхнер наконец-то в открытую назвал «монистическим» (см. Геккель). Я процитирую только конец этой главы целиком, чтобы показать его эклектические взгляды в плане истории философии:

Сохранение силы, сохранение материи, непрестанное изменение движения, работы и скорость — вот общие результаты современной физики. Уже старый натурфилософ Окен, хотя и не обладавший современными позитивными сведениями, так хорошо понимал это, что высказал положение: «движение вечно»; а философ Декарт руководствовался тою же мыслью при своем знаменитом изречении: «дайте мне материал и движение, и я построю вам из этого вселенную».

<…> Вечность движения и необходимость его существования была принята за аксиому уже древнейшими греческими философами до-сократовского периода. Так, атомисты Левкипп и Демокрит, и их знаменитые последователи Эпикур и Лукреций считали понятным само собой, что атомы, из которых они выводили все бытие, должны быть рассматриваемы, как находящиеся в вечном движении. Напротив, греческий философ Анаксагор был первым, отделившим дух от материи и пытавшийся вывести движение из деятельности разумного, приводящего в порядок духа (нус). К нему примкнул ученик Платона Аристотель, также считавший материю неспособной к самодвижению и утверждавший необходимость существования миродвижущего духа или разума, перводвигателя. Это воззрение, оказавшее существенную поддержку христианской идее Бога, сохранилось, благодаря могучему влиянию аристотелевской философии, до времен Декарта и Спинозы. Даже великий математик Ньютон, открывший закон тяготения, полагал, что материя возникла и пришла в движение по воле Бога. Впервые Лейбниц, один из величайших гениев, когда-либо живших на земле, вновь отважился исходить в объяснении движении движения из него самого. «Всюду», говорит он, «идет деятельность, и я обосновываю ее прочнее, чем господствующая философия, так как держусь взгляда, что нет тела без движения, нет субстанции без силового стремления». Впрочем уже до Лейбница великий философ-материалист Томас Гоббс считал движение вечным, безначальным и видел в нем причину всех изменений..

<…> Совершенно аналогичные воззрения защищал великий современник Лейбница, английский философ Джон Толанд (прим. материалистический спинозист), автор известных «Писем к Серене», или королеве-философу Пруссии; он написал особый трактат о «Движении, как существенном свойстве материи». Материя без движения, по его мнению, совершенно непонятная вещь…

<…> Ту же точку зрения относительно движения отстаивали философы-материалисты XVIII столетия. По мнению Гольбаха (прим. материалистический спинозист) в «Системе Природы», мир ничто иное, как материя и движение и бесконечная цепь причин и действий. Все во вселенной постоянно течет и меняется, всякий покой только кажущийся. Материя и движение вечны. Тех же взглядов держались Дидро (прим. лоялен к спинозизму) и его последователи.

Вот так Бюхнер просто подтвердил модный среди марксистов взгляд, что материализм Нового времени развивался исключительно в форме спинозизма. Для тех кто знает названных философов (хотя бы Дидро, Толанда, Гольбаха), это станет ясно само собой. При этом он умудрился рассыпать похвалы Декарту и Лейбницу, и даже шеллингианцу Окену. И вся эта феерия заканчивается поучительным цитированием стоика Марка Аврелия, где тот советует нам почаще думать о текучести материи и бренности бытия. Примерно такие же вкусы в эти годы были у Энгельса, но насколько же они меркнут даже на фоне молодого Маркса в 40-е годы…

Итак, сделаем промежуточный срез. Бюхнер попытался доказать, что материя прочно соединена с силой, пытаясь конструировать свой естественнонаучный материализм, и использует этот тезис для постулирования атеизма и смертности души. Не стесняясь ссылаться на атомизм и эпикурейцев древности. Но при этом он не совсем атомист и уж точно не эпикуреец. Атомизм он критикует в духе эмпириков или позитивистов. Критикует он также и пустоту. По сути своей он наговорил много поэтизированных нелепостей, по итогу которых становится ясно, что материализм Бюхнера — это некая форма континуального материализма, или материалистический спинозизм. Мы видим, как Бюхнер рисует материалистов и идеалистов представителями крайностей, которые он соединяет в своем переполненном эклектическими предпочтениями монизме. Но глобально, если следователь общей логике и названиям глав, Бюхнер пытается показать не только неразрывное единство материи и силы, но также и ее вечность, бесконечность, единство материи и движения, материи и формы.

Бюхнер против телеологии. Как сформировалась Земля.

В следующем разделе («Форма») он особенно обеспокоен доказательством того, что материя не бесформенна. Это нужно для того, чтобы нивелировать нападки идеалистов в духе Аристотеля, которые говорят, что форму для материи придает некий «творец», как скульптор придает форму глине. Главное достоинство этой новой главы, отличающее Бюхнера от Энгельса — это попытка бороться против всякой телеологии. Кажущееся планомерное развитие природы — это результат тысячи случайностей, и никакого плана или программы не существует. Ещё из плюсов, он рассматривает клетки как атомы органического мира, и белковые соединения как иллюстрацию перехода от мертвой материи к живой. Т.е. подвязывает эти вопросы к философии материализма, и делает это неплохо для своего времени.

Форма не принцип, а результат, не выполнение заранее начертанного плана, а необходимое следствие противодействия и взаимодействия огромного множества причин, случайностей и сил; хотя они сами по себе слепы и бессознательны, тем не менее, действуя всюду и во все времена без перерыва, они не могут не порождать кажущегося совершенным и постепенным порядка или последовательного ряда.

В итоге он нарисовал очередную схему с крайностями, когда делают форму всем, а материю ничем (идеализм), или материю всем, а форму ничем (материализм), и постулирует диалектическое единство противоположностей в собственном монизме. После такого избиения очередного чучела, Бюхнер переходит к главе «Законы природы». И точно также и здесь, он сначала критикует глупцов, которые фантазируют работу этих «законов» в отрыве от материи, и критикует также тех, кто в контрмеру отрицает законы вообще, и снова постулирует сложное диалектическое единство, где законы являются проявлением внутренних способностей материи. Снова и снова Бюхнер критикует «вульгарных» материалистов, рисуя самого себя воплощением широты взглядов на мир. Снова цитируя Молешотта, он заявляет о детерминизме: «Закон природы — самое строгое выражение необходимости». А несколько позже от религии законов природы он резко переходит назад к религии законов бога, и удивляется: «Как мог человек, с таким ясным и острым умом, как Людвиг Фейербах, тратить столько красноречия для опровержения христианских чудес…». Бюхнер приводит примеры из античности, таких людей, как Абонтих, Симон Волхв, Аполлоний Тианский, Будда, и все чтобы показать, что Иисуса не так уж и сложно демистифицировать и без огромных трудозатрат. Кстати, критикуя религиозное мракобесие христиан, он упоминает также и Гумбольдта (см. наш обзор, и выводы по его творчеству: 1, 2):

Поэтому негодовали на нашего великого естествоиспытателя А. фон Гумбольдта за то, что он определял космос, как комплекс естественных законов, а не как продукт творческой воли.

Короче говоря, для Бюхнера вера в телеологию — это приписывание самой природе некоего «монархического» принципа, тогда как его собственный монизм есть «республиканский» принцип. До этого Бюхнер уже критиковал феодализм, аристократию и церковь, так что его политические взгляды уже в этой книге дополнительно проясняются. Это как минимум лево-либерал (в дальнейшем эта точка зрения получит только больше подтверждений, особенно в таком сочинении как «Дарвинизм и социализм»). В общих чертах он описывает принципы работы спектрального анализа, чтобы доказать, что во всей огромной вселенной работают те же принципы и законы, что и на Земле, и состоит вселенная из одних и тех же элементов. А это значит, что и в других уголках мира возможна и разумная жизнь. Но то, чем Бюхнер заканчивает раздел про «законы природы», это феерия, достойная Марины Бурик (но всё таки чутка лучше и адекватнее):

Что дух и природа в последней инстанции одно и то же, что законы разума и законы природы должны быть идентичны, в сущности вытекает из того, что мы уже говорили в предшествующих главах об отношениях материи, силы и движения. Ведь сами законы природы и создали дух, и в нем действуют те же силы, которые управляют миром и природой! Поэтому законы мышления нашего духа должны быть в согласии с самыми тайными основами господствующих в природе законов, и, значит, законы мышления суть в то же время и законы мира! Логика и механика одно и то же, а разум в природе есть в то же время и разум мышления. Закон мышления должен поэтому рассматриваться, как истинный закон природы и как следствие закономерного или естественного исторического развития. Человеческий разум или духовная деятельность есть в некотором роде зеркало, отражающее вселенную; он возник постепенно из непрерывного взаимодействия организма и окружающей его среды в течение космических и геологических периодов. Начиная с самой низшей ступени ощущения или способности к нему, мало-по-малу поднялся человеческий (и животный) дух, при помощи действия и противодействия и при посредстве бесчисленных промежуточных ступеней, до своей теперешней высоты и принял при этом те известные формы мышления, которые создают призрак предшествующей всякому опыту врожденности в глазах тех, кто не в состоянии понять принципа развития во всем его объеме.

«Необходимые законы мышления и материи», говорит Павел Лилиенфельд, — «тождественны, Мышление есть конденсированное движение, а так как человеческий организм представляет собой вообще лишь потенцирование сил природы, то и мышление может быть объяснено, только как конденсированное действие естественных сил».

Это познание совершенно и необходимо согласуется с теми результатами эмпирико-философского созерцания природы относительно постепенного возникновения человеческой (и животной) души, которые мы найдем в одной из последующих глав, трактующих о прирожденных идеях. Душа человеческая, не имея никаких познаний о так называемых абсолютных, сверхчувственных идеях или представлениях, внедренных в нее высшей силой, но, почерпая все свое знание, мышление, ощущение и воль из миллион раз повторяющихся впечатлений окружающего ее мира, представляет лишь отражение и повторение управляющих миром законов; другими словами, как выражается Краус Штерне, дух человеческий не что иное, как более или менее верное уменьшительное зеркало, собирающее в себе лучи природы, заключающей в себе все знание.

В разделе про «Небо» Бюхнер сыплет совсем уж базовыми тривиальностями о том, что небо это не «купол» над землей, да и вообще много повторяет уже ранее озвученные идеи. Из плюсов, он ссылается здесь преимущественно на французов, атомиста Лапласа и «идеолога» Лаланда. Здесь говорится много про газо-пылевые облака разбросанные в космосе и т.д, но ничего прям действительно интересного. Не намного лучше и раздел про «Создание земли». Здесь он рисует вкратце процесс формирования Земли, и попутно описывает развитие науки геологии. Пересказывает борьбу между сторонниками теории катаклизмов (Бюффон, Кювье) и сторонниками теории постепенного развития (Эпикур, Лукреций, Лайель). А завершает свой длинный обзор цитатой из Гольбаха, с моралью о том, что мир конечно вечен, но он медленно и постепенно трансформируется. Упор здесь делается на эволюционизм Лайеля, который используется тут с такими же целями, как и дарвинизм. Стоит разве что напомнить, что именно из Лайеля, и из науки геологии, тот же Маркс примерно в те же годы достал всем известное слово «формации». Но это так, к слову.

Земля сформирована, законы физики описаны, теперь пришло время создавать жизнь на земле. Следующие две главы называются «Первичное» и «Вторичное» зарождения жизни. В этих разделах Бюхнер очень и очень много цитирует мониста Геккеля. Здесь он показывает нам, почему старые теории о самопроизвольном зарождении жизни оказались неверны (при всей их привлекательности, которая наглядно показывала как из неживого может зародиться жизнь, и иногда использовалась материалистами). При этом Бюхнер пытается все таки показать, почему такое зарождение все же возможно, просто не в той примитивной форме, как это представлялось раньше. По сути, он показывает нам теорию «первичного бульона» в процессе геологического формирования земли, в котором постепенно неорганические соединения сложились в настоящую органику (принято в науке по сей день). Но споря с теорией самозарождения в ее примитивном виде, многие ученые создавали вместо этого другую крайность, согласно которой живое могло создаваться только из уже живого, а посему возникал вопрос — кто создал само живое? Так Бюхнер показывает, что в биологии ещё много лазеек, чтобы прятать Бога и «творение», и пытается с этим спорить, насколько это возможно при научных знаниях того времени. Но для него вполне очевидно, что из неживого может формироваться живое, и он надеется, что скоро наука научиться синтезировать клетки в лаборатории, чем поставит точку в этом споре.

Если мы будем когда-нибудь в состоянии создать живую протоплазму, мы будем точно также в состоянии искусственным образом или произвольно производить те низшие первобытные формы жизни, о которых ещё и ныне ведется столь ожесточенный, но, как нам кажется, совершенно бесплодный с научной точки зрения спор между приверженцами и противниками первичного зарождения.

Дальнейшее повествование ведется уже про Ламарка, Сент-Илера, Дарвина, и борьбу за теорию эволюции в рамках биологии. Здесь нет ничего особо интересного, это довольно типичное и простое изложение. Как и до этого, кроме развития науки Бюхнер показывает и этапы развития сложной органической жизни на планете. Динозавры, млекопитающие, человек, как предок обезьяны, вышедший из Африки и т.д.

Рассказав о формировании земли и появлении жизни на ней, Бюхнер возвращается к главной теме — «телеология», и теперь рассуждает о целесообразности в природе. Здесь, как и во многих местах до этого, в эпиграфе цитируется Гераклит, а в тексте Эпикур и Лукреций (из античных авторов эти трое действительно чаще всего упоминаются, почти в каждом разделе хотя бы по 1 разу, что в принципе похвально). По сути, он просто очень долго и дотошно объясняет, почему телеология не работает, и почему мир вполне существует в режиме слепой случайности. Особенно много примеров он приводит из паталогических заболеваний, явно не похожих на божественный замысел, и проявления рудиментарных частей у организма. При этом Бюхнер трактует случайность в духе строгого детерминизма, и его позиция здесь аналогичная позиции Демокрита и стоиков. Он даже как и стоики занимается поэтизацией бренности бытия. Цитаты даже в плане образов напоминают какого-то Марка Аврелия. Правда стоит признать, что этот недостаток разделяют даже французские материалисты XVIII века, поэтому Бюхнер здесь не особенно отличается от вкусов эпохи. Найти материалиста без веры в детерминизм в это время практически невозможно. Но все таки для Бюхнера детерминизм это не телеология, и не автономность законов природы от самих тел.

В разделе «Человек», основная мысль заключается уже в критике антропоцентризма. Человек это животное, часть природы, и точка: человек не стоит вне природы или над ней. Все, кто думают иначе, и ищут какие-то обходные пути, чтобы подсластить этот вывод — хотят они того или нет, но де-факто являются идеалистами/спиритуалистами. Любая игра в игру «я обладатель разума, а животное нет», приводит нас к одному и тому же теологическому итогу, вопрос только в глубине развития этой умственной патологии. За всеми такими вывертами скрыт буквально один и тот же психологический механизм самозащиты, желание «самоутвердиться». Правда, по итогу Бюхнер сам же делает нечто похожее, и проносит нам пасту в духе марксиста средней руки:

Конечно, просвещенному или образованному человеку, постоянно видящему перед собой только свое собственное изображение, может иногда показаться тяжелым погружаться мыслью в дикую глубь его первого естественного происхождения или первобытного состояния; но ему может быть или должно быть достаточным посмотреть на множество своих собратьев, отставших или остановившихся на пути к высшему человеческому прогрессу, или вспомнить о великих результатах науки о доисторических временах, чтобы заставить себя забыть детскую сказку о сотворении законченного человека. Чувство его достоинства, как человека, точно также нисколько не пострадает, если он вспомнит прекрасные слова одного французского писателя: «Лучше облагороженное животное, чем выродившийся Адам!», и если он примет во внимание, что среди всех образований, произведенных на земле деятельностью естественных сил, при помощи продолжительных и трудных процессов развития, он представляет собой наиболее возвышенное и, соответственно этому, наиболее совершенное из них. Не в виде покорного и отверженного раба сверхъестественного господина или безвольного орудия в руках небесных сил, но как гордый и свободный сын природы, сумевший познать её законы и обуздать ее страшные силы или обратить их себе на пользу, является современный культурный человек или свободный мыслитель, который, по выражению Брукса, уже не «несчастная середина между ангелом и скотом»; с одной стороны он, конечно, полон слабостей и несовершенств своей животной природы и происхождения, но в то же время, с другой стороны, возвышается над этой своей природой и предназначен превосходными силами своей высокоразвитой нервной системы быть властелином земли.

Начали за здравие, кончили за упокой, как говорится. Конец раздела про человека — это полторы страницы восхвалений по поводу Фейербаха, который своим «человеческим принципом» ниспроверг божественный. Здесь Бюхнер пересказывает идею переноса человеческих качеств, отчуждения их от людей к Богу, и очень восхищается этим открытием Фейербаха (см. Маркс в 40-е годы). Правда Бюхнер пытается найти аналогичные рассуждения ещё в даосизме, буддизме и конфуцианстве, не понятно зачем. И все таки, несмотря на все это, стоит признать, что это все ещё чуть более адекватная версия обычного Энгельса, или любого типичного марксиста. Очень похоже, да, прям ОЧЕНЬ, но все же лучше. Действительно, его спинозизм немножко более «вульгарен».

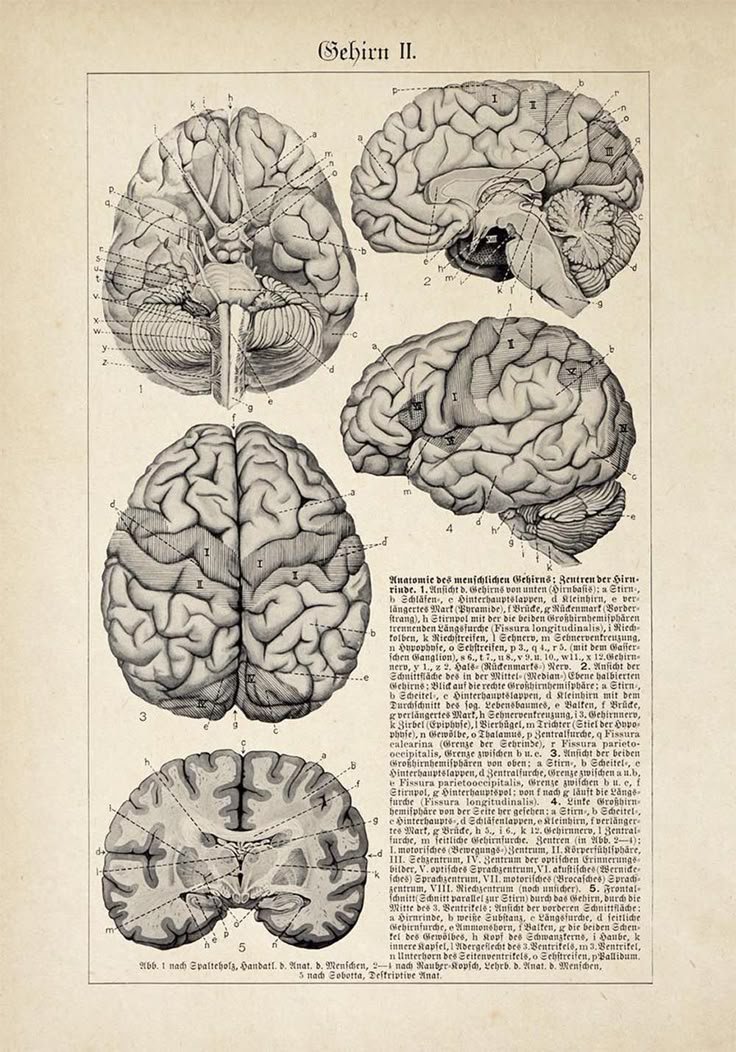

Физиология мозга и расизм Бюхнера

И вот наконец-то начинаются многообещающие разделы, от которых можно ожидать поистине «механистичного» материализма, и первый из них носит говорящее название «Мозг и душа». С первых же рядков этой главы Бюхнер заявляет, что: «Мозг — средоточие и орган мышления; его величина, форма, развитие, состав и образование или образование отдельных его частей находятся в определенном отношении с количеством и интенсивностью производимой им работы». Правда он сводит все к относительному и абсолютному размеру мозга человека среди всех живых существ… Но все таки прекрасно понимет при этом аргументы в духе «а вот слон большой». Он приводит и аргументы про серое вещество, и про особую роль коры, и важность количества извилин и т.д. Аргументы эти для середины-конца XIX века заучат неплохо, но сейчас многое из них звучат так себе, и цитировать это нет смысла.

Есть тут и выраженные моменты расизма, сравнение мозгов разных рас по различным характеристикам. Но эти примеры в большей части случаев адекватны сами по себе. Главная проблема здесь в трактовках увиденного, но пока кажется, что Бюхнер не считает количество извилин строго врожденным параметром. Дети действительно глупее взрослых, и реально меньше знают, и соответственно их мозг мягче, кора тоньше, извилин меньше. Но со временем это изменится (если только это не ребенок-Маугли). Т.е. мы видим только корреляцию разума и этих параметров, но отсюда еще не проистекает вывод о том, что человек другой расы не сможет развить такой же мозг как и европеец, находясь в таких же условиях. Большую роль Бюхнер отводит и химическому составу мозга, в частности элементу фосфора этом составе:

Литературный вопль, поднятый по поводу известного изречения Молешотта: «Без фосфора нет мысли!» доказывает лишь необразованность и невежество крикунов.

Он приводит примеры, что мозги жителей деревни меньше мозгов жителей городов, у бедных меньше, чем у богатых. И если даже допустить, что это правда, то исходя из его же аргументов — это не причина бедности, а ее следствие. Все зависит от условий (кроме случаев заболеваний). Если бедняк хуже питается и получает меньше информации, то это может сказаться на него мозгу, но это не значит, что он физиологически обречен на глупость. Но когда Бюхнер доходит до описания неких дикарских народов, от его отвращение и расистская риторика в описаниях прям зашкаливают. Поэтому возможно он действительно выдает желаемое за действительное, и хочет видеть, что мозги всех, кого он считает глупее — просто объективно более маленькие (что характерно, про женщин он не говорит ни слова, хотя мне попадалась отдельная книга с названием «Мозг женщины», но прочитать её я не смог). Вот один из ярких примеров расизма:

Кто мог бы при виде в действительности или на рисунке узкого, сдвинутого назад и напоминающего обезьяний тип черепа африканского негра удержаться от мысленного сравнения его с благородным и правильным черепом кавказской расы! И кому неизвестно, какие прирожденные духовные недостатки свойственны черной расе, какими детьми являются ее представители по сравнению с белыми! Мозг негров меньше, более похож на животный, беднее извилинами, чем мозг европейца, хотя это вообще отнюдь не самый маленький из всех существующих, как думают некоторые, так как австралийцы, карибы, бушмены, индусы, древние перуанцы и т.д. обладают еще значительно меньшими черепами.

И это не единичный случай. Но он все таки настаивает, что черепа древних эскимосов значительно больше черепов древних Египтян. Очевидно то, что цивилизацию при этом построили египтяне, а не эскимосы. А значит, дело не только в размере, куда важнее воспитание. Размер и структура — это только более или менее хороший задаток, который еще надо развивать. Но вот только такие ремарки никак не оправдывают все эпитеты добро/зло в примерах с отсталостью всех не-европейцев.

Помимо расизма, он приводит не самые приятные примеры экспериментов на животных, которым, слой за слоем, снимали мозг, доводили почти до состояния овоща, но при этом животные не умирали еще годами, могли питаться и прибавлять в весе. Пытались даже оживлять отрезанные головы и т.д., демонстрируя какие-то небольшие успехи. Все это должно было доказать обычную тривиальность, что умственные способности напрямую зависят от количества мозгового вещества. Он даже использует язык метафор: «Какое же нужно нам еще более веское доказательство необходимой связи между душой и мозгом, нежели даваемое нам ножом анатома, отрезающего душу по частям?». И строго говоря это верно, и строго говоря он даже приводит примеры, которыми сам же говорит, что уровень интеллекта зависит скорее от развития в процессе жизни. Но все равно — он насколько ярко напирает на формальности и так подчеркивает свою ксенофобию, что эти ремарки просто тонут. К тому же, если обратиться к другим его сочинениям, то они только подтверждают жесткий расизм Бюхнера.

Бюхнер как сенсуалист

Следующий раздел, который именуется «Мысль» сразу стартует с тремя эпиграфами, два из которых это Молешотт: «Мысль есть движение материи», и Гольбах: «Так как человек, материальное существо, фактически мыслит, то и материя обладает способностью мыслить». И кстати, немного дальше по тексту он с одобрением ссылается даже на Ламетри. И сам же Бюхнер признается, что поводом для написания этой главы стало:

Известное, вызвавшее столько издевательств изречение Карла Фогта: «Мысли находятся в телах, в тех же отношениях к мозгу, как желчь к печени, или моча к почкам», — суждение, высказанное впрочем еще задолго до Фогта французским врачом и философом Кабанисом. «Мозг», говорит он, «предназначен для мышления точно также, как желудок для пищеварения или печень для отделения желчи из крови» и т.д.

И хотя он заявляет, что не собирается присоединяться к этому всеобщему осуждению, но все же и он тоже считает это выражение слишком грубым и неудачным. И он скорее таки прав, даже неплохо объясняя почему. Моча и желчь — видимые и осязаемые вещества, еще и существующие отдельно от производящего их органа, в отличии от мысли. В целом он согласен с логикой Кабаниса-Фогта, что без мозга нет мышления, но этот продукт мозга не совсем вещество.

Тайна мышления заключена не в веществах мозга, как таковых, а в особом виде их соединения и их совместного действия, направленного к одной цели при вполне определенных анатомо-физиологических предусловиях, описанных в предшествующей главе…

<…> Ум или мысль не сама материя; они материальны лишь в том смысле, что представляются проявлением материального субстрата, от которого также неотделимы, как сила от материи…

В разделе «Сознание» он развивает свои мысли дальше, теперь уже постулирует сенсуализм, считая, что наша душа — это итог постоянно повторяющихся ощущений, вызываемых впечатлениями внешнего мира. Это также относится и к сознанию. Правда сознание по мнению Бюхнера развивается не во всех живых организмах, а только у высших форм животных, включительно с человеком. Или как он сам говорит: «Строго говоря, речь может идти не о сознательности, а только о непрерывно меняющемся, то возрастающем, то убывающем становлении сознательным». Сознание может быть только индивидуальным, чтобы отличать себя от других, и поэтому оно не Бог, ведь бог есть некая внеиндидуальная сущность, охватывающая сразу всё. Здесь Бюхнер долго измывается над «психологами-спиритуалистами», с разных сторон показывая, почему нет единого местопребывания сознания, как работают бессознательные процессы в организме и т.д. И если бог это сознание, то у него явно возникнут проблемы. В частности он полемизирует с Дюбуа-Реймоном, крупным ученым того времени, который выступил против сведения сознания к материи. Правда Бюхнер здесь проявил разумность, и не стал как типичный спинозист признавать одушевленность материи как таковой, он признал только, что бездуховные атомы могут в конечном результате создавать сложные тела, связи которых являются уже как-бы «духовными».

Этого вполне достаточно, чтобы совершенно так же, как в вопросе о мозге и душе, считать монистическую точку зрения единственно правильной и в вопросе о сознании, после того как она оказалась единственно допустимой в макрокосмических вопросах. Конечно, вместе с этим исчезают и все те ненаучные и химерические надежды, которыми философский и религиозный спиритуализм так долго дразнил ум человека, и о которых мы скажем подробнее в одной из следующих глав. Разумеется, при этом нельзя отрицать, что сознание самой себя, достигнутое материей постепенно в мозгу человека, находится в конфликте с его тленностью, далеко не способном успокоить моральное чувство индивидуума, и что этот конфликт вызывал во все времена бесчисленные и вполне справедливые жалобы поэтов и мыслителей. Но кто захочет взять это чувство, как к сожалению делают столь многие, за исходную точку своих философских убеждений, тот, как верно замечает Виссенер, будет философствовать желаниями, а не познаниями.

Следующий раздел книги, под названием «Местопребывание души», открывается эпиграфом уже упоминаемого нами в других статьях врага Гегеля в Берлинском университете, эмпирического психолога Бенеке: «Физиология учит нас вполне определенно, что мозг есть местопребывание и орган нашего размышления и чувственных ощущений». Бюхнер полностью под этим подписывается и развивает эту мысль дальше. В этом плане он хвалит, среди прочих древних авторов, которые также располагали душу в мозгу — даже Платона. Бюхнер правда и сам различает душу и дух, чтобы показать что люди отличаются от животных, а животные от растений, как раз разной степенью наличия «духа». Но в развернутом виде — это всего лишь повторение мысли о том, что «дух» это развитие функций нервной системы, присущей большинству живых существ. Он иллюстрирует как удачные догадки врачей прошлого, так и многочисленные заблуждения, такие как знаменитая «шишковидная железа» Декарта. А потом дает критику большинству философов-рационалистов XVII-XIX вв.

Даже до времен великого философа Канта, которого ныне философский цех превозносит, как последнего спасителя от материалистического или монистического гнета, и от которого ожидают, что один его взгляд, подобно взгляду Медузы, превратит всех противников в камни, — в этом отношении были настолько невежественны, что Кант, опираясь впрочем на знаменитого франкфуртского анатома Земмеринга, объявил истинным местопребыванием души чрезвычайно маленькое количество воды или важного пара, находящегося внутри вышеупомянутых мозговых желудочков. Один из современных философов Эннемозер сделал спекулятивным путем остроумное открытие, что душа находится во всем теле, между тем, как философ Фишер в Базеле нисколько не сомневается в том, что она имманентна всей нервной системе. Господа философы удивительные люди. В чем они меньше всего понимают, о том они больше всего говорят. Они пытаются объяснить тайну мира, «точно они шпионили за Богом» (Король Лир), и определяют абсолютное, как нечто вполне им известное. У них столько же различных мнений, сколько и голов, и они, как прекрасно замечает Бэкон: «благодаря своим спекуляциям походят на ночных сов, видящих ясно лишь во мраке своих бредней, но делающихся слепыми при свете знания и хуже всего воспринимающих именно самое ясное». Они обладают, как замечает Шпиллер, необыкновенной способностью вносить бесконечную путаницу в самые простые вещи; они разжижают и размазывают самые простые понятия или мнения такой массой высокопарных, мнимо-научных, но ничего не говорящих и непонятных слов и выражений, что совершенно ошеломляют разумного человека. Если же исследовать этот вопрос основательно, то легко убедиться, что вся эта болтовня не что иное, как, по выражению Гельвеция, «потоп слов, вылитый на пустыню идей», и что «пустая галиматья о бытии и небытии», «о природе бытия» и о подобных философских технических выражениях служит только для того, чтобы скрыть от лишнего критического взгляда читателя или слушателя печальную скудость действительных идей или мыслей. К произведениям этих философов прекрасно подходит примененная к ним еще Шопенгауэром арабская поговорка: «Я слышу шум мельницы, но не вижу муки», или же то, что 18 веков тому назад про них сказал Лукреций Кар:

«Ибо глупцы главным образом то только любят и ценят,

Что за напыщенно звучною речью умеет скрываться».

В настоящее время, как уже было замечено, они обратились для спасения от материалистического или монистического гнета, вызванного огромными успехами реалистических наук, к старому философу Канту и его известной теории познания, отбросив этим самым все сделанное in philosophicis за последнее столетие. Насколько им может быть полезно это возвращение к мыслителю, не знакомому со всеми великими приобретениями современной науки, главным же образом с применением плодотворной идеи теории эволюции к возникновению человеческого духа — покажет будущее. Во всяком случае они этим самым выдали себе testemonium paupertatis, или свидетельство о бедности, самое действительное, какое только можно себе вообразить. Несмотря на это, они не стесняются обвинять тех, кому не импонирует их тарабарщина и кто видит сквозь редкое покрывало их убогую наготу, «в неумении философски мыслить» — argumentatio ad hominem, которую однако эмпирики могли бы применить с гораздо большим правом к ним самим. Ибо, не заботясь о прогрессе эмпирических или естественных наук, они при первой угрозе последних произвести разрушительное вторжение в область их метафизических спекуляций или абстрактного фиглярства, продолжают молоть свою старую философскую чепуху, точно этих наук совершенно не существует.

Этих философов Бюхнер одного за другим опровергает, приводя уже более обширные их цитаты и мысли, до сих пор еще весьма распространенные. Например, он разоблачает даже такие банальности, как то, что люди якобы видят буквально самими глазами. Бюхнер объясняет, что на самом деле мы используем их как проводник информации к мозгу: «Мы ощущаем боль не в том месте, куда нас ударили или ранили, а в мозгу <…> мы видим не глазом, или не глазным нервом, а мозгом». В общем, Бюхнер последовательно редуцирует все наши функции к самому мозгу и предполагает в нем некую топографию, карту, где разные отделы самого мозга должны отвечать за разные конечности и органы человека, его волевые способности и т.д. А дальше он долго и нудно опровергает всякие нелепости по типу телепатии, ясновидения, сомнамбулизма, месмеризма, животного магнетизма и т.д. И стоит заметить, делает это весьма остроумно, не без юмора.

Слово «душа» не что иное, как коллективное понятие или общепонятное выражение для всей деятельности мозга, включая и нервную систему, точно также, как слово «дыхание» есть коллективное понятие деятельности органов дыхания, или слово «пищеварение» — коллективное понятие для деятельности пищеварительных органов.

Одна из глав книги Бюхнера называется прямо — «врожденные идеи», и в ней, как не трудно догадаться, концепция врожденных идей подвергается критике. Он начинает с древней фразы времен Аристотеля, основного постулата сенсуализма, который здесь правда подписан именем Молешотта: «Нет ничего в разуме, чего бы не было раньше в чувствах». Первым же делом упоминает Вольтера и Локка, как самых знаменитых борцов против врожденных идей. При чем сам Бюхнер считает, что хотя этот вопрос очень стар, но он «имеет чрезвычайно важное философское значение». Локка он называет, ни много ни мало, «основателем сенсуализма», хотя и считает, что это было простое развитие концепций Гоббса.

По мнению обоих, ход познания таков, что не общее предшествует частному, а наоборот. <…> Основываясь на убедительных фактах, мы, не колеблясь, высказываемся против врожденных идей, представлений или истин в смысле Платона и Декарта.

Бюхнер доказывает, почему это невозможно, на целых 20-ти страницах текста, начиная с момента зачатия ребенка, где попутно подтвердил право женщин на аборт. Там и аргументы про человека-Маугли, и различия идеалов эстетики и морали у разных народов мира, туземных племен (попутно Бюхнер выдал ещё 2 новые страницы примеров своего радикального расизма) и т.д. Тут есть даже то, чем гордятся все марксисты: а именно концепция о идеях, которые развиваются не индивидуально, а «родовым» образом, т.е. коллективным трудом, накапливаемым многими поколениями. Бюхнер достаточно хорошо понимает этот концепт, и принимает его (к сожалению), при том, что якобы механистичный материалист. Он доходит до того, что почти полностью отрицает существование инстинктов даже у животных. То есть, он их признает, но опровергает обывательский взгляд на инстинкт, как на врожденное знание.

Животные совершенно так же, как люди, мыслят, учатся, познают и рассуждают, хотя и в меньшей степени. Они учатся и развиваются так же благодаря влиянию окружающего, родителей, опыта, возраста, примера и т.д., как и человек, хотя при этом унаследованные ими от родителей и предков задатки и предрасположения нервной системы и тому или иному виду мышления, ощущения и действия могут играть более значительную роль. Так, например, известное вокальное искусство певчих птиц отнюдь не прирождено им, как таковое; прирожденная способность к нему должна быть ещё сперва разбужена, развита учением, примером и т.д. Поэтому часто бывает, что у одних и тех же птиц, напр. у зябликов, в различных странах совершенно различная манера пения, а многие из них подражают чужим напевам.

Но когда Бюхнер доходит до Канта с идеями об «априорности» времени, пространства и причинности, то здесь он вдруг отступает, и признает это верным, за исключением причинности. Единственное что он может возразить, что они не врождены всему роду человеческому с момента его появления, а якобы постепенно стали базовой прошивкой человека в ходе веков эволюции.

Пропаганда атеизма и смертности души

Опираясь на раздел о врожденных идеях, Бюхнер выводил в отдельную главу критику «Идеи Бога». Что уже даже немного неуместно, учитывая что эта тема уже поднималась дважды и он высказал тогда почти все, что можно было только высказать. Большую часть этого нового раздела занимает огромный ряд примеров из антропологии диких племен, где оказывается, что у них нет никакой религии и представлений о Боге. В этом длинном списке меня разве что позабавила ссылка на Украину:

Даже в Европе попадаются не имеющие религии племена. Путешествие австрийского императора по своему государству привело его, как сообщают газеты, в город Коломыя в Галиции, вблизи которого живет отличающееся удивительной стройностью племя гуцулов. Будучи очень добронравными людьми, они тем не менее едва знакомы с религией, и далеко вокруг не имеется ни одной церкви. Лишь раз в год проезжает по деревням поп, которого они едва знают, и крестит новорожденных детей. Однако эти люди живут мирно и нравственно, умирают без напутствия церкви и попадают на небо, если оно есть, совершенно так же, как те, которые ходят к исповеди четыре раза в год или каждый день отмаливают по четкам свои грехи. Рассеянные по Европе, равно как и по половине мира цыгане, по точным исследованиям Г. Лиланда, совершенные атеисты и не обнаруживают никаких следов религиозной веры даже там, где живут уже целые века среди религиозных народов.

Вторая же часть этого раздела стала очередной апологией гениальному Фейербаху, который лучше всех показал сущность религии. Бюхнер уже писал об этом раньше, в других разделах, несколько раз, заняв больше двух страниц текста, но почему-то снова и снова возвращается к этому. Имеется ввиду ставший с тех пор уже классическим взгляд на то, что человек конструирует Бога по своему подобию, отчуждая от себя собственные лучшие качества, и принижаясь перед этой фантазией лучшего, что есть в нем самом. Бюхнер даже называет это «процессом самоидеализирования» человечества. Задача же человечества — вернуть самим себе то, что никакому «Богу» и не принадлежало на самом деле. Отсюда же и произросла знаменитая марксистская концепция отчуждения. Здесь же Бюхнер упоминает и «Завещание» Мелье, когда тот говорил, что каждый создает себе своего собственного бога. И в результате Бюхнер снова сводит все к схеме, уже дважды проговоренной им раньше: есть идеалисты, которые разделяют дух и материю, бога и мир, и похожие на них материалисты, хотя последние и получше, но лучше всего собственная позиция Бюхнера, соединяющая крайности — монизм. Но в отличии от предыдущих версий этой мысли, теперь Бюхнер прямо сослался на Спинозу в положительном ключе, как на своего предшественника, и дает ему материалистическую трактовку. А заканчивается этот раздел обычным фейербахианским (кстати Фейербах тоже был фанатом Спинозы) выводом:

Не Бог создает мир, а верующий создает Бога и вместе с тем все вытекающие из этой веры вредные следствия и заключения, тогда как, наоборот, свободное, не подчиняющееся никакому авторитету мышление ведет к свободе, к разуму, к прогрессу, к признанию прав человека, к истой человечности, словом, к гуманизму. Целью же этого гуманизма является свободное человечество, и он ищет мотивы своей нравственности не во внешних отношениях к внемировому или сверхчеловеческому Богу, а в самом себе и в счастье человечества.

Вслед за ниспровержением идеи Бога, начинается ниспровержение родственной идеи личного бессмертия. Целая глава посвящается этому вопросу. Для Бюхнера само собой разумеется, что душа умирает вместе с телом. И если даже частицы нашего тела продолжат существовать, то тот уникальный продукт, который мы называем личностью — безвозвратно исчезнет и никогда больше не возродится. Для Бюхнера это принципиально важный вопрос, без осознания которого нельзя считать себя поистине разумным человеком. Более того, идеи о бессмертии развивают не только идеалисты, но и некоторые из «натурфилософов», таких же материалистических спинозистов, как сам Бюхнер; и он это сам хорошо осознает, и как раз такую категорию верующих в бессмертие он хочет разубедить. Из-за того, что во сне сознательная жизнь мозга прекращается, состояние сна в какой-то степени можно сравнить со смертью, и поэты, в том числе Байрон, которого приводит в пример сам Бюхнер — пользовались этим сравнением, утверждая что смерть подобна сну. И эта метафора зашла так далеко, что:

Во времена первой французской революции известный Шометт отдал приказ, чтобы на могилах ставились статуи сна, а на воротах кладбищ была сделана надпись: «Смерть есть вечный сон». Андре, автор древнего «Rei publicae christianopolitanae descriptio», 1619 г., говорит: «Одна только эта республика не знает смерти, и все же ее граждане близки к ней, но они называют ее сном».

Но как раз то, что во сне мы строго говоря не мыслим, является скорее доказательством того, что душа совсем не особая сущность, свойство которой мыслить, а никаким не доказательством её бессмертия. О том, что смерть несет с собой больше успокоительного, чем ужасающего, говорят, по мнению Бюхнера многие мудрецы прошлого: Будда, Кант, Монтень, Фихте (буквально цитирующий Эпикура), Шекспир, Шиллер, Мелье, некий Рюккерт, Лукреций и сам «великий Эпикур», а также ещё целый ряд разных других авторов по мелочи. Из иудейских школ Бюхнер поддерживает секту саддукеев (аналог эпикурейцев согласно Й. Флавию). Он ссылается на буддизм, конфуцианство, индуизм, и даже Сократ у Платона в принципе согласен с таким подходом, хотя и верит в то, что душа бессмертна. Только эту мысль о том, что смерть скорее утешает, чем пугает: сам Бюхнер воспринимает не как эпикуреец, а скорее как стоик, что и логично для фаната стоика-Спинозы. Вдруг Бюхнер начинает рассуждать через призму частей и целого, где мы лишь винтики в функционировании громадного организма (хотя как мы видели в других местах, он часто ставил логику частей выше логики целого, здесь у него просто явное несогласование идей, неизбежное для континуального материалиста). Разделы про «жизненную силу» и «животную душу» просто продолжают игру с разоблачением идеалистических мифов. Жизненная сила по мнению Бюхнера это одна из самых вредных концепций в истории мысли, потому что звучит она около-научно, но на самом деле создает специальные неведомые науке законы, которые работают по какой-то специальной логике, чем рушат принцип всеобщности законов физики. Забавно, что здесь он снова упоминает Шопенгауэра, и снова в очень положительном ключе, мол тонкий ум, гений своего времени, но даже он уверовал в особую «жизненную силу».

Тот, кто думает, что для объяснения жизни нельзя обойтись без допущения особенной «жизненной силы», рассуждает поэтому также умно, как и тот, что хотел бы вывести движение часов не из их механических отношений, а из действия особой «часовой силы».

<…> Если органические или живые тела обнаруживают свойства, различные от свойств неорганических тел, то это зависит не от действия особой заключающейся в них силы, а лишь от особенности химического соединения, вызывающего этот эффект, как временное проявление свойств общей материи. Поэтому жизненная сила есть не принцип, а, как уже сказано, результат.

Доказательства, если упростить, очень легкие. Если сжечь организм в герметично закрытой комнате, то в этой комнате не останется ни одного органического соединения, ни одного особого атома. Все что останется — будут самые обычные неорганические частицы. А значит из мертвого вполне создается живое, и без всяких «особых» сил. В основном в этом разделе Бюхнер доказывает, буквально, что человек это машина, и сводит все наши функции к принципам химии и физики. И заканчивает он цитатой одного из своих явно любимых авторов, Эрнста Геккеля:

Во всяком случае добились уже того, что метафизический призрак так называемой жизненной силы совершенно и навсегда изгнан не только из области человеческой, но и всей животной физиологии. Теперь, благодаря истинно научным исследованиям и объяснениям жизненных явлений, не может быть и речи об этом мистическом продукте дуализма, служившем источником такого зла и путаницы, то под видом целедейственного жизненного принципа, то под видом целесообразно действующей конечной причины, то под видом органической творческой силы.

Ну а раздел про животную душу не менее прост, хотя для своего времени должен был быть очень вызывающим и сильным. Здесь Бюхнер последовательно доказывает, что человек — животное, и никакого качественного разрыва между ними нет, только количественная разница, даже в сфере психологии. Итогом этой главы становится цитата какого-то физиолога, который надеется что скоро возникнет дисциплина сравнительной психологии людей и других животных, как уже возникла сравнительная анатомия. Он утверждает, что мозг животных идентичен мозгу человека, и уступает только по количественным показателям. Поэтому даже не сомневается, что животные могут мыслить, что им присущи чувства долга, любви, благодарности и т.д., что они обладают даже собственным языком, который даже способен развиваться со временем. И только чрезвычайно мнящие о себе ничтожества, которые уже не знают как ещё самих себя возвысить и похвалить — сводят все психические функции животных к голому инстинкту. По сути, животные — это чуть более простые версии человеческой машины, но все же очень на нас похожие.

Поэтому человек не имеет права смотреть свысока или пренебрегать всем остальным органическим миром и считать себя существом иного высшего рода; напротив того, он должен признать прочную неразрывную нить, связывающую его с самой природой; он имеет одно происхождение и один конец со всем, что живет и цветет.

Детерминистическая этика и мораль

Последние две главы книги Бюхнера называются «Свободная воля» и «Мораль», и они прямо связаны между собой и развивают логику детерминизма. Вопросы морали Бюхнер решает буквально также, как и француз Ламетри. Он считает, что если человек — это детерминированная машина без воли, то наказывать преступников, грубо говоря, не имеет смысла. Поэтому раздел про свободную волю начинается и заканчивается он одной и той же цитатой мадам де Сталь: «Все понять значило бы все простить». Здесь же он идет в ещё больший каминг-аут в качестве материалистического спинозиста:

Человеческая свобода, которой все похваляются, — говорит великий мыслитель Спиноза, — заключается лишь в том, что люди сознают свое хотение и не сознают причин, побуждающих их хотеть.

Раздел про мораль намного менее интересен, чем раздел про свободу воли, поэтому сначала опишу его вкратце. Со ссылками на Шекспира (а также Канта, Форстера и Фейербаха) Бюхнер доказывает, что мораль — это вещь приобретенная в культуре; что добро и зло относительно, и что большинство моралистов строят свои замки на бредовых основаниях. Поэтому даже если покажется, что наука вредит морали, то этого не стоит бояться, ибо на здравом фундаменте всегда вырастает более качественная постройка, как случалось уже много раз в других областях жизни. Но, при этом, сам же Бюхнер, среди факторов, детерминирующих наше поведение, до сих пор выступавший как сенсуалист и утилитарист, вдруг поставил на первое место наследственность. Только вторым по значимости фактором идет воспитание, которое может только сглаживать влияние дурной крови. Да и то, это воспитание сводится только к морализаторствам о дурной морали, т.е. плохо, если тебя воспитали не стоиком. И только на третьем месте по своей силе оказывается фактор внешней среды в самом широком смысле этого слова. Это тотальное фиаско даже для детерминиста (по хорошему следовало бы расположить эти факторы строго в обратном порядке). Даже Платон, которого он чуть позже сам цитирует, высказывается лучше Бюхнера:

Уже философ Платон выказал большую проницательность, сказав: «Причинами преступлений являются необразованность, дурное воспитание и плохое устройство государства».

Ну а заканчивается этот раздел сравнением строения мозга преступников со строением мозга людей каменного века, чтобы показать что их агрессия это просто физиологический атавизм. У всех преступников до единого буквально «что-то не так» с мозгами, и даже если это не пробудившийся каменный век, то что-то другое. Среди прочего здесь Бюхнер ссылается, да, на Ломброзо, человека, который определял преступников по быдловатому виду лица. «Поэтому гениальная мадам де Сталь права в своем прекрасном изречении: «Все понять значит все простить», и поэтому, быть может, через несколько столетий, когда человечество сделается мудрее и счастливее, чем теперь, на нынешние уголовные процессы будут смотреть приблизительно с таким же чувством, с каким мы смотрим теперь на процессы ведьм в средние века». Вроде бы это и гуманистический мотив, но действительно очень слабо применим к современным реалиям. Здесь ещё можно разве что привести кусок из раздела про мораль, где он красноречиво высказывается о том, что думает о всех опасениях моралистов:

А мораль?! — Этот вопрос уже слышится нам из тысячи уст; так взывает сонм моралистов, сделавших попытку проследить за ходом наших мыслей до этого места, и мы уже видим, как они, вооруженные всевозможными теологическим и философским оружием из их богатого арсенала, готовы атаковать нашу позицию, считаемую ими слабой в силу высших соображений. А мораль?! Если нет никаких высших и сверхъестественных сил, нет на небе никаких судящих и наказывающих властей, никакого Бога, никакого спасения и никакой вечной жизни, а есть лишь слепая, непреклонная естественная необходимость, что значат тогда понятия «добродетель» и «грех»? Что должно определять поступки людей? Не идем ли мы с такими принципами и воззрениями навстречу гибели всякого государственного и общественного строя и bellum omnium contra omnes, т.е. войне всех против всех, где решающее слово принадлежит голому эгоизму или личному интересу? Мы слышим и целый ряд других, так сказать, стереотипных вопросов, которыми всегда встречали тех, кто отваживался ополчаться на существующий предрассудок, освященный и укрепленный веками.

Автор, конечно, мог бы избавить себя от обязанности или от труда отвечать на подобные вопросы и объявить, что он не может знать, какие моральные следствия могут или должны быть выведены из миросозерцания, основанного на существовании естественного миропорядка. Если его воззрения правильны, т.е. отвечают истине, то они должны быть признаны, все равно, какие бы последствия из этого ни вытекли; ибо истина, чего, конечно, никто серьезно не станет оспаривать, гораздо выше всех соображений морали и полезности и не может быть отрицаема, как бы угрожающи ни были ее последствия.

Тем же, которые упрекают автора, что он все разрушает своей критикой, не давая ничего взамен, он мог бы ответить превосходными словами Вольтера, возразившего в подобном данному случае своим хулителям: «Как? я освободил вас от лютого зверя, который вас пожирал, а вы спрашиваете; что я даю взамен его?». Подобно этому и автор мог бы ответить своим хулителям: «Как? я (поскольку это вообще возможно при нынешнем состоянии науки и слабости человеческого познания) освободил вас от двух величайших и опаснейших врагов человечества, т.е. от невежества и суеверия, а вы спрашиваете, что я дают взамен их? Не беспокойтесь об этом, а предоставьте истине и науке самим позаботиться о себе; обе они, как учит нас тысячекратный опыт, ещё никогда не приносили вреда человечеству, а всегда приносили лишь пользу. Что они разрушают в одном месте, то возмещают сторицей в другом. Да и совершенно непонятно, как может вечно удовлетворять людей воображаемое, т.е. являющееся плодом фантазии счастье, тогда как истина хотя подчас горька, но вновь исцеляет наносимые ею раны».

Подведение итогов

Лучше всего итоги подводит сам же Бюхнер, поэтому предлагаю просто прочитать «Заключение» из его книги. Оно небольшое, всего на 3 страницы печатного текста. А мое итоговое резюме по этой работе, если совсем кратко таково: да, это вполне «современный эпикуреец», скажем так, правое его крыло (там где Гольбах, Гоббс, Кабанис и т.д.). И это ещё не самый консервативный пример; есть куда большие консерваторы в этом направлении (тот же Кондильяк, Смит). Что он все таки скорее эпикуреец, совершенно очевидно как по набору тем, так и по частоте цитирования разных людей. Ведь кого чаще всего цитирует Бюхнер (я не считал буквально, а скорее по ощущениям) из более-менее адекватных авторов? Это Эпикур, Лукреций, Гераклит, Демокрит и Эмпедокл из древних. И Геккель, Гельмгольц, Фейербах, Гольбах из современных. Не считая ещё частого упоминания менее известных сегодня ученых. Из менее адекватных мыслителей он любит много различных рационалистов, но чтобы прям часто цитировать, выделяется разве что Кант, Шопенгауэр и Спиноза, и то часто с серьезными оговорками.

Я бы поместил Бюхнера где-то между классическим французским материализмом XVIII века и спинозистским материализмом в буквально марксистской версии (Энгельс). Он недо-материалист и недо-диаматчик. Вполне справедливо будет отнести его в лагерь, к которому он и сам себя относит — к «монистам», по типу Геккеля. Но всё таки на фоне тех же Геккеля и Энгельса, сам Бюхнер куда более эпикуреец. Короче говоря, вроде бы это и база, но всё таки не совсем (особенно после жирных расистских выпадов и рассуждений про врожденные патологии преступников). Стоит ли читать? Да. Больше ли здесь базы, чем кринжа? Да. Можно ли брать в «библиотеку эпикурейской литературы»? Без проблем. Но всё таки здесь достаточно много «но», к сожалению.

Темы из этой книги в более развернутом виде Бюхнер ещё будет поднимать в отдельных сочинениях. Отдельные идеи, включая яркие примеры расизма, в сборнике рецензий и статей «Природа и наука» (1862) [наш обзор], она хорошо дополняет «Силу и материю». Критика инстинктов у животных развивается в книге «Психическая жизнь животных» (1880) [наш обзор], а рассуждения о роли наследственности в книге «Сила наследственности и ее влияние на моральный и духовный прогресс человечества» (1882). У него есть и просто красивые научно-популярные произведения на грани художественной литературы, такие как «Физиологические картины» (1861-1875) и «Искусство долго жить» (1892). Все эти три книги мы рассмотрели в отдельной статье. Но есть и тема, которая мало затрагивает в других доступных на русском языке сочинениях, но полностью раскрывается в одном — это тема социал-дарвинизма и политических взглядов Бюхнера. Всё это раскрывается в работе «Дарвинизм и социализм» (1894) [наш обзор]. При чем на самом деле там нет никакого социал-дарвинизма, и по сути, перед нами предстаёт обычный левый мыслитель своего времени, последователь Джорджизма и лево-либеральный, или как ещё они тогда назывались, «радикальный» мыслитель.