Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском

Часть цикла «вульгарные материалисты».

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

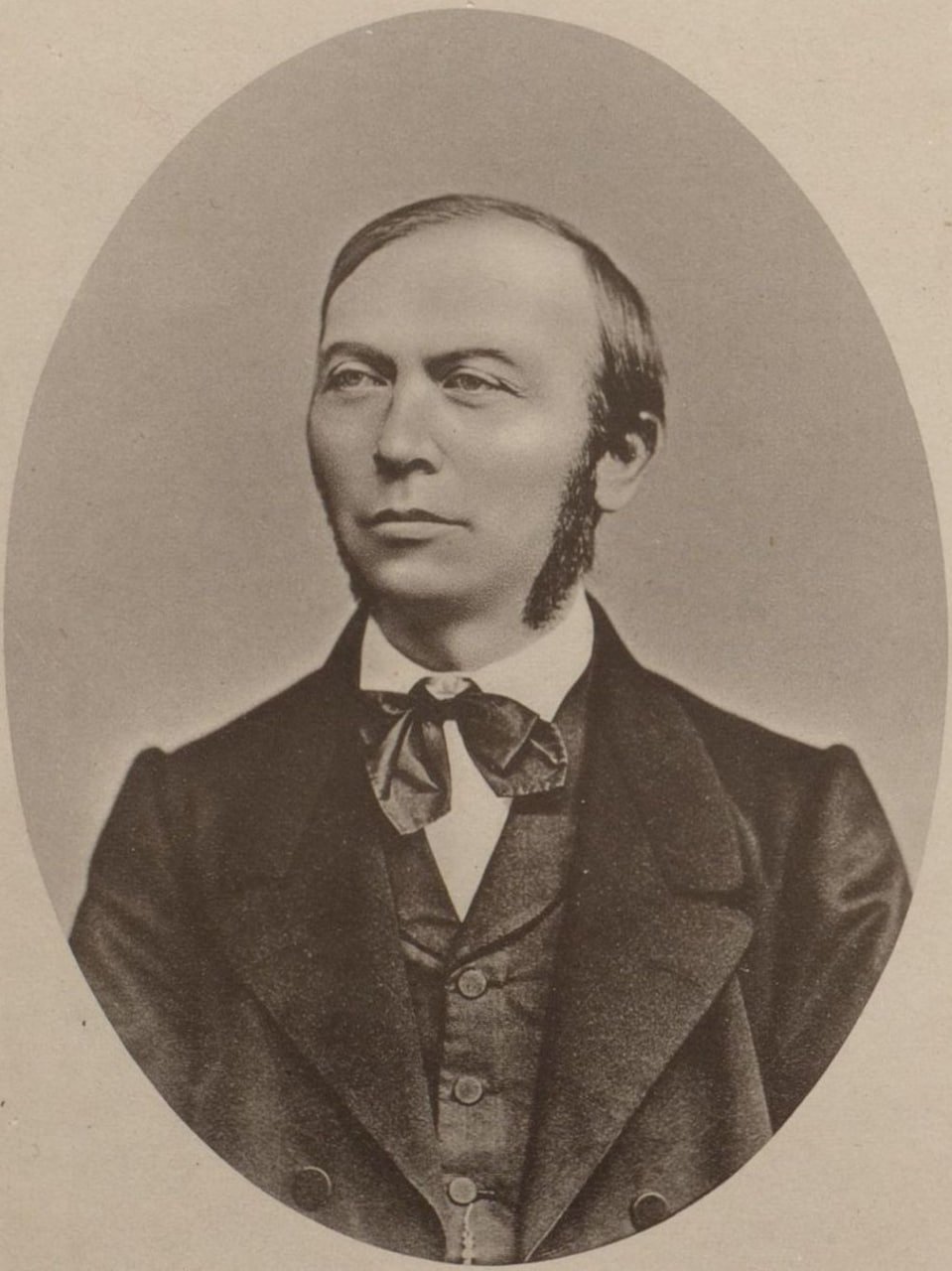

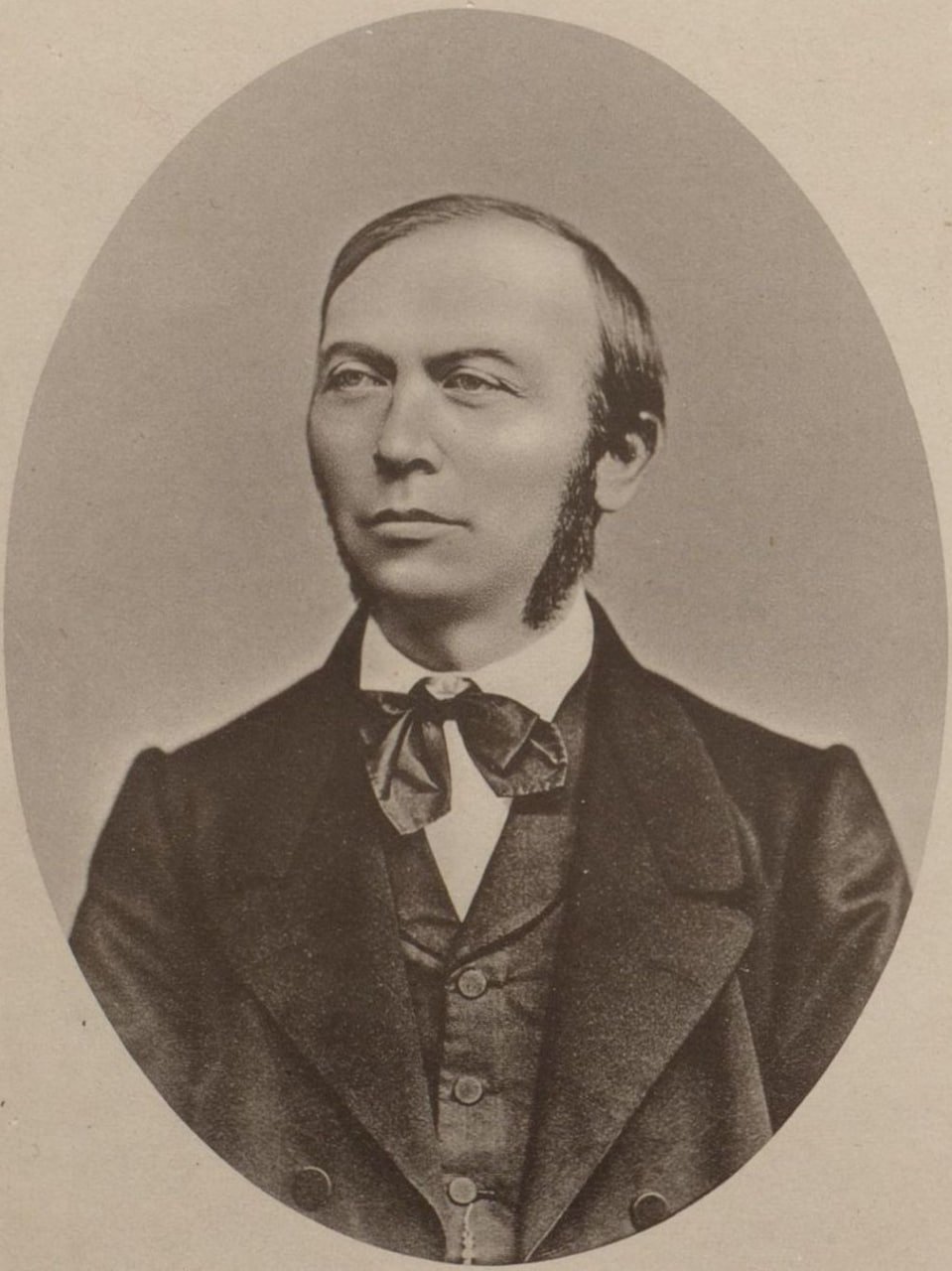

В различных перечнях известных материалистов XIX века нередко упоминается немецкий историк философии Фридрих Ибервег (1826-1871). Однако даже при поверхностном ознакомлении с его системой взглядов — как она представлена в тех же статьях, которые квалифицируют его как материалиста, — становится очевидно, что от подлинного материализма он был чрезвычайно далёк. Тем не менее Ибервега считали материалистом, и он сам в поздний период своего творчества, незадолго до смерти, идентифицировал себя с этим направлением. Следовательно, этот факт заслуживает внимания, и его фигура действительно требует рассмотрения. Фридрих Ибервег родился 22 января 1826 года в Лейхлингене, в Рейнской Пруссии, в семье лютеранского пастора. Однако его отец скончался всего через несколько недель после рождения сына, и воспитанием будущего философа занималась исключительно мать. Вместе с ребёнком она переехала в дом своего отца — также пастора — в деревне, где Ибервег и провёл раннее детство. Позднее он поступил в гимназию в Эльберфельде, проведя один год также в гимназии Дюссельдорфа, где проявил себя как трудолюбивый и одарённый ученик, и обучался вплоть до успешной сдачи экзамена на аттестат зрелости с «необычайным отличием». Когда осенью 1845 года он покинул это учебное заведение, в его аттестате об окончании обучения особо отмечались математические познания и острота формального мышления. Даже в школьные учителя видели, что у него может быть хорошее будущее именно на поприще логики. Желая изучать филологию и готовиться к профессии учителя средней школы, он вместе с матерью отправился в Гёттинген, где посещал филологические лекции К. Ф. Германа и Шнайдевина, а также познакомился со сферой философии благодаря лекциям Лотце по логике.

В 1846 году он продолжил обучение в Берлинском университете, где в течение следующих четырёх лет окончательно сформировал намерение посвятить свою жизнь философии. Его интересы охватывали широкий спектр научных дисциплин: он посещал филологические лекции Бёка, исторические курсы Ранке, математические занятия у Дирихле, теологические лекции Неандера и Твестена. Однако ключевое влияние на него оказали два выдающихся критика Канта и Гегеля — Фридрих Эдуард Бенеке (1798-1854) и Фридрих Адольф Тренделенбург (1802-1872), у которых он изучал философию. В противоположность гегелевскому мышлению, Тренделенбург настаивал на том, что всякое философское знание должно исходить из опыта. Систематическое мышление, по его мнению, должно быть заменено «Логическими исследованиями» — его основным теоретическим трудом, в котором общее выводится из частного. Тренделенбург выступал против создания философских систем, истинность которых ещё надлежало бы подтвердить на практике. Вместо этого он полагал, что исходной точкой философии должна быть природа и практика отдельных наук, которые должны быть приведены к общему знаменателю, к единству, в логике и метафизике. Но несмотря на такое начало, и несмотря на то, что он упрощал всю историю мысли до трех архетипических позиций: материализма-демокритизма, идеализма-платонизма и усредненного спинозизма (и поэтому Локк у него был материалистом, а Декарт платоником) — сам Транделенбург склонялся к идеализму в духе Аристотеля-Платона. И хотя, с одной стороны, аристотелевские учения Тренделенбурга стали для Ибервега руководящими принципами, с другой стороны, он черпал глубокое и непреходящее вдохновение из психологии Бенеке. Благодаря лекциям Бенеке у Ибервега пробудился интерес к сенсуализму. В одной из своих ранних работ «Развитие сознания с помощью учителя и воспитателя» (1853) Ибервег изложил теоретические воззрения Бенеке и попытался обосновать их практическую значимость.

В 1850 году Ибервег сдал государственный экзамен, и получил степень доктора наук в университете Галле, защитив диссертацию об элементах платонического мира идей (De elementis animae mundi Platonicae, 1850). Затем он некоторое время преподавал в средних школах Дрездена, Дуйсбурга и Эльберфельда. Не в силах справиться со стрессом на работе, в 1852 году он оставил преподавание в пользу неопределенной университетской карьеры, и в том же году получил степень доктора философии в Бонне, изучая проблемы сочинений, приписываемых Аристотелю, и категорический императив Канта. В Бонне он продолжал жить вместе с матерью в тесной и бедной квартире, находясь в условиях крайней нужды и существуя лишь на её скромную пенсию и небольшие доходы от частного преподавания. Изначально его лекции привлекали лишь незначительное число слушателей, но со временем их посещаемость начала расти. Тесное общение с коллегами, особенно с доктором медицины Бёккером и философом Ф. А. Ланге — известным неокантианцем, получившим преподавательскую квалификацию одновременно с Ибервегом в Бонне, — обеспечило ему не только широкий спектр интеллектуальных стимулов, но и столь желанную возможность отдаться страсти к философским дебатам. Ланге отводит особое место для Ибервега в своей «Истории материализма», и даже посвятит ему отдельную биографическую работу.

Первый период творчества: идеал-реализм

В этот период интеллектуальной активности и регулярного обмена мнениями с другими философскими новаторами, Ибервег продолжал работать с неутомимым усердием, и развивал живую литературную деятельность. Вскоре после того, как на всю Европу отгремел «спор о материализме», выходит книга Ибервега «Система логики и история логических учений» (1857), выдержавшая ряд улучшенных и дополненных изданий. Через год после выхода этой книги он даже получил премию от Венской академии наук, по-видимому, за статью о философии Шиллера. А ещё через год выпустил статью в журнале «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik» («Журнал философии и философской критики»), под названием «Об идеализме, реализме и идеал-реализме» (1859) [см. на русском, в нашем переводе], где впервые вкратце попытался изложить свою позиции по основным философскими вопросам того времени. Тут стоит упомянуть, что главным редактором этого журнала, помимо сына того самого Фихте, был также Герман Ульрици (1806-1884), который ещё до Ибервега выступал с практически такими же позициями, на него ссылается в своей работе и сам Ибервег. Вокруг этого журнала обращался также уже знакомый Ибервегу защитник идеализма посредством Карта — Лотце, и такой же нео-кантианец Ланге. Отсюда не сложно сделать вывод об их общем направлении мысли, и увидеть её всеохватывающий идеализм. Тот же Ульрици прославился тем, что неустанно опровергал философию Гегеля и его последователей, первоначально выступая как сторонник пантеистических тенденций против теистических внутри самого гегельянства, и даже осмеливался склоняться в споре на сторону «реалистов» (т.е. лагерь противников идеализма, почти материалисты, которые допускают реальность вне сознания), но под давлением материализма он начал уходить в вопросы теологии, обоснованной через науку. Ибервег пошел в очень похожем направлении, но пытаясь спастись от крайностей материализма, он все же не захотел впадать в чистую теологию.

В таком ключе развивались не только Ульрици с Ибервегом, на самом деле большинство учеников Тренделенбурга (кроме, разве что, Евгения Дюринга), закончили какими-то специфическими недо-монизмами на основе идеализма. Тренделенбург при этом стал отцом немецкого аристотелизма XIX века, а Шлейермахер — платонизма. Ученики у них при этом часто совпадали. Так что когда эти два титана идеализма выступали против Канта и Гегеля, и когда тоже самое вслед за ними продолжали делать их ученики, то не стоит думать, что это какое-то строго прогрессивное явление. Скорее это консервативная реакция. К этим же тенденциям относятся и часто упоминаемые ранее Бенеке и Гербарт. Все они в разных формах пытались утверждать сложный диалектический синтез идеального и реального, который избегает всякого грубого редукционизма. Большинство людей из этой группировки позже окажутся среди основателей так называемой «философии жизни», это направление станет как бы венцом развития, средоточием всех альтернативных Канту и Гегелю течений в идеализме. Мы упоминаем тут всё это, чтобы лучше понять контекст, ту идейную школу, к которой принадлежал Ибервег. Но теперь лучше перейдем к анализу самих работ Ибервега в этот период.

Философские взгляды Ибервега достаточно обстоятельно изложены в его книге «Система логики», но пересказывать всю эти книгу было бы слишком долго и читать это было бы слишком тяжело, поскольку в основе свей — это все же учебник по логике и истории логической мысли. В этой книге много терминологии на греческом и латыни, построений в духе А, B, C и банальной истории философии, которую Ибервег будет ещё расписывать в других работах. К счастью, в сжатом виде суть философских позиций Ибервега была изложена в статье про идеал-реализм, именно так, идеальным реализмом Ибервег предпочел называть свой собственный образ мышления. Его статья не большая, поэтому лучше прочитать её целиком [здесь] и самостоятельно, а в этой статье мы сделкам только краткое её резюме. Ибервег в своей статье отказывался сводить реальность к мысли, не важно в какой форме, будь это кантовский критицизм или гегелевское тождество бытия и мышления. Но при этом он утверждал параллелизм (не тождество!) между формами существования и формами знания, иными словами, утверждал возможность познания объективного мира, т.н. «вещи в себе». По собственному мнению Ибервега, он отличался от Канта тем, что последний понимал научное познание как достигаемое посредством априорных форм, тогда как Ибервег считал, что оно производится путем объединения эмпирических фактов согласно логическим нормам. Сильнейший пункт всей системы Канта был хорошо ему известен, поэтому сначала он следовал эмпиризму Бенеке, и решительно выступал против субъективистской тенденции кантовской системы, в частности, отстаивая объективность пространства, времени (как это делали до него Зелле и Вейсгаупт) и материи, непрерывно наполняющей пространство; также он стремился каким-то образом примирить телеологическое и каузальное рассмотрение природы, и искал высшую вершину в идее мировой души.

Получается, что в отличии от привычных всем монистов-спинозистов, он почти в открытую сохраняет дуализм реального и идеального, а свою концепцию представляет только как посредника между ними. Вроде бы ему претит «золотая середина», но он не готов признать ни одну из сторон в этом единстве — преобладающей или основной. Они равноправны, но при этом различны. Ключевым пунктом в статье служит анализ понятия «необходимость мышления» — как логического, так и психологического феномена, — и вопрос о том, даёт ли такая необходимость гарантию соответствия мыслей объективной реальности. Ибервег подчёркивает, что история философии полна ложных аксиом, принятых из-за кажущейся очевидности, и настаивает: подлинная достоверность возникает не из субъективной уверенности, а из строго логического анализа, который необходимо отличать от эмпирических иллюзий и априорных самообманов. И хотя он хочет доказать, что Кант не прав, когда впадает в крайний скептицизм, и что познание объективной реальности вполне возможно, но его палочкой-выручалочкой здесь становится обычная логика, которую он видит как некую третью сторону, как науку. Идеализм и реализм, как демонстрирует Ибервег, многозначны: их гносеологические, метафизические и этические разновидности часто не совпадают между собой. То есть, например, вполне возможны такие комбинации, где идеалист будет номиналистом, отрицающим объективное существование идей Платона, или где атомист будет отрицать объективную реальность. Настоящая философия должна отличать эти слои и отказываться от терминологической путаницы. Кантовское сомнение в познаваемости вещей самих по себе признаётся серьёзной трудностью, но не поводом для капитуляции философов. Напротив, философия Канта должна теперь стать исходной точкой для дальнейшего продвижения — и уже не к новому догматизму, а к более зрелой критической философии, избавленной от ошибок самого Канта. Ибервег утверждает, что критическое мышление — это высшая форма познания, заслуживающая доверия, поскольку способна анализировать и оценивать функции низших уровней — восприятия, представления, наивного мышления.

В конечном счёте, идеал-реализм выстраивается как единственно возможная философия, способная сохранить научную строгость без редукционизма и идеалистическое устремление без мифологии. Она предлагает форму мышления, в которой раскрывается соответствие человеческого духа миру, и где философия остаётся необходимым органом свободы, истины и зрелости. В общем, очевидно одно — Ибервег в этой статье конечно проявляет материалистические мотивы, критикуя Канта и Гегеля, но он старается также и отгородиться от т.н. «вульгарных материалистов», а способ его синтеза сам по себе очень идеалистический. При этом мотивация здесь почти идентична мотивации Ланге. Разница только в том, что в отличии от Ланге, Ибервег старается совсем жестко отмежеваться от скептицизма Канта. Основной же страх перед материализмом у Ибервега буквально тот же, и уходит своими корнями ещё к эстетике романтизма и идеям братьев Шлегелей. Как и они, Ибервег боится, что приняв позицию материализма, он тем самым убьет правомерность искусства. Во имя спасения всего возвышенного, красоты и эстетики, Ибервег пытается оправдывать не только идеализм, но также и представления о некоем «Мировом духе», спасает попутно и телеологию, и даже допускает ограниченную правомерность для ограничения свободы мысли и свободы слова. До моментов с признанием (правда ограниченным) христианской формы теологии, можно было бы даже подумать, что мы читаем какого-то марксиста в духе Энгельса. Мотивация избежать редукционизма тут похожа, реализация синтеза тоже имеет ряд подобных черт, но в целом Ибервег, по ощущениям, всё же «правее», чем марксисты.

История философии Ибервега

Через несколько лет Ибервег выпускает книгу «Исследования о подлинности и хронологической последовательности платоновских сочинений и о главных моментах из жизни Платона» (1861) которая хоть и не встретила единодушного одобрения в филологических кругах, но укрепила его репутацию как солидного ученого. Затем, по просьбе издательства «Миттлер и сын», он с большим рвением принялся за работу над «Очерком истории философии» (3 части, 1862-66). Чтобы привести свое полемическое мировоззрение в систему, Ибервег активно занимался политическими и религиозными вопросами. Он выступал в качестве оратора на собраниях избирателей и обсуждал чаяния свободных общин. К религиозно-церковной проблематике Ибервег обращается в работе «О свободных общинах и личности Бога, открытое письмо Улиху в связи с его докладом в Бонне 8 августа 1860 г.», опубликованной под псевдонимом Филалетес. Здесь он задавался вопросом, имеет ли право просвещенный, отошедший от «наивной религиозности» человек заявить об этом открыто и оставить Церковь, или же он должен ради идейного содержания религии и ради любви к менее просвещенным членам общества терпеливо оставаться внутри церковной ограды. Отвергая компромисс философского истолкования религии в духе Гегеля, Ибервег выступал за реформирование Церкви и создание новых общин. «Церковь будущего» (ср. этические идеи Ланге), по мысли Ибервега, должна сформировать новые догматы, соответствующие просвещенному сознанию, и отвергнуть все «мистически-темное». Что касается его внешнего положения, то к концу беспокойного десятилетия, проведенного им в Бонне, он получал ежегодное денежное пособие в несколько сотен талеров и был назначен членом научной экзаменационной комиссии. Наконец, весной 1862 года он получил долгожданное и заслуженное повышение, будучи назначенным экстраординарным профессором Кенигсбергского университета с жалованьем в пятьсот талеров. Там он оказался в непривычной для себя обстановке, как и его мать, которая верно сопровождала его повсюду. В 1863 году он женился на Луизе Панценхаген из Пиллау, а к 1866 году закончил свою трехтомную историю философии, создавшую ему имя. Его краткая «История философии» отличается полнотой информации, краткостью, точностью и беспристрастностью. И здесь мы попробуем совсем вкратце её описать. Его история разбита на 3 тома:

- Дохристианский период

- Патристический и схоластический периоды

- Современная эпоха

С первой же страницы он заявляет что философия это наука, и более того, наука про общие принципы. Второй же фразой он заявляет про дуализм природы и духа, как любой пантеистический монист, в фразе: «История в объективном смысле есть процесс развития природы и духа во времени, История в субъективном смысле есть исследование и представление того, что принадлежит истории в объективном смысле». Методы исторического исследования он излагает прямо ссылаясь на Гегеля, да и позже снова кладет Гегеля в основу периодизаций и систематизаций философов. А насколько он заражен гегельянством можно понять и по таким вводным фразам:

«Общий характер дохристианской и особенно эллинской античности можно охарактеризовать как сравнительно непосредственное единство духа, как внутри себя, так и с природой, лишенное полного осознания противоречия и преодоления противоречия…».

И так далее. Фразы в духе «выражает свою эпоху»… бла-бла… необходимое звено без которого невозможны следующие эпохи… бла-бла… Гегель, Гегель, Гегель. Отличный материалист, даже «лучше», чем по пересказам Ланге, от которых уже нагнеталась тошнота. Как и Гегель, он делит мир на Запад и Восток, как грубая сила без тонкости, и изощрённая тонкость без практического действия. Только греки, став где-то посередке, смогли в синтез того и другого, и при помощи строгой логики — сделали философию наукой. И после такого невероятно слабого начала, Ибервег переходит и изложению самой истории. Античность он делит на три периода, от Гомера до атомистов (доминирование физики и т.д.), от софистов до стоиков-эпикурейцев и т.д. (с преобладанием этики и вопросов субъективности), и теологический период зарождения христианства со всякими школами неоплатонизма. Очень классическое деление, и в своих рамках оно даже подается сравнительно неплохо и грамотно. Начинает он с того, что философские элементы можно найти уже у Гомера, Гесиода, Ферекида и т.д. Чтобы экономить место и время почти по каждому философу, будь это Гераклит, Пифагор, Фалес и т.д. — Ибервег старается уложиться в пол-страницы или страницу текста, поэтому в сущности его описания очень энциклопедичны и не полны. Больше места тут занимают даже комментарии к тексту, чем сам текст, со ссылками на всю библиографию по каждому из древних авторов, кто о них писал в новое время и т.д., там же обычно он дает и цитаты, как из новой литературы, так и из первоисточников. Не исключение тут даже Платон или Сократ, хотя комментарии под ними и немного длиннее обычного. Но это если говорить об общебиографической части, дальше он ещё несколько параграфов (его стандартная ячейка текста, обычно вмещающая по одному философу) — посвящено разным аспектам платонизма. На Платона ушло 5 параграфов, на Аристотеля 6, на стоиков и эпикурейцев по 4 параграфа.

Так что в целом более содержательные философы все же разбираются немного детальнее, но и это, по сути, сильные сокращения. Ибервег добросовестно пытается учитывать даже самых второстепенных философов, но пишет обо всех очень сжато, пытаясь описать все взгляды каждого их них буквально в несколько предложений. В принципе по его истории можно составить реально неплохое представление о развитии мысли, но деталей тут критически недостает. Никакого особого авторского взгляда тут не видно, это очень сухая попытка изложения доступных фактов. О степени детализации говорит хотя бы оглавление первой части второго тома, где после 7 параграфов о раннем христианстве, патристике, гностицизме и т.д. идут такие именные параграфы, как: Иустин Мученик и Философ, Татиан, Афинагор, Феофил и Гермий, Ириней и Ипполит, Тертуллиан, Климент Александрийский и Оргиен, Минуций Феликс, Арнобий и Лактанций, Григорий Нисский, Августин, и ещё несколько обобщающих статьей про греческих и латинских учителей Церкви. Во второй части само собой детализация не хуже, и кроме Оккама, Дунса Скотта и Фомы Аквинского там тоже достаточно детальный список рассматриваемых мудрецов, затрагивается и арабское влияние и вообще все что только можно. В этом плане Ибервег неплох, не каждая современная история философии старается делать такой охват. Жаль только, что информация эта совершенно обезличена, и за ней не видно самого автора.

В общем книга эта — сплошное разочарование. Очень крупные разделы про Спинозу и Канта, и в какой-то степени он даже согласен, что философию надо делить до «до» и «после» Канта. Забегая немного вперед, стоит отметить, что Ибервег умер вскоре после публикации этой истории, но позже выходили новые издания, которые наполнялись новой информацией от его последователя Гейнце (в основном писавшего работы по стоицизму и Анаксагору). Переводы сделанные в Российской империи относятся уже к тому периоду, где главы о новейшей философии переписаны и дополнены. В основном он копирует текст оригинала полностью, и только в разделах про современность Гейнце добавил немного новой информации, которая накопилась уже после смерти Ибервега, и дал краткие обзоры национальных философий во всех странах Европы. Ещё Гейнце добавил комментариев с оценочными характеристиками там, где в оригинале их не было. Например в оригинале описывается «спор о материализме», но более-менее отстранённо, без критики. А уже в версии Гейнце появляются всякие «к счастью материалисты уже никому не нужны». Ибервег в своей истории просто упомянул, что прусский король Фридрих II прочитал поминальную речь на похоронах Ламетри, а Гейнце добавил, что этим король ни в коем случае не хотел показать, что он одобряет личность Ламетри, чтобы никто даже не думал, что великий человек может быть так запятнан. Но хотя коррективы Гейнце и более ангажированы против материализма и в пользу кантианцев, оно не сильно изменяет основной пласт текста, так что это в общем-то точно такой же сухой компендиум. Забавно разве что то, что Ибервег всерьез считает, что с конца XIX века философию развивают исключительно немцы, тогда все остальные только заимствуют из Германии или толкают морально устаревшие теории.

В общем резюмирую: книга эта скорее годная, чем нет. Очень упрощена, но дает неплохую общую картину, упоминая множество ну очень малозначительных авторов, которые в целом лучше показывают эволюцию философских идей. Появляются «полутона», виднеются возможные альтернативы, если бы тот или иной мыслитель преждевременно умер. Это неплохо. Некоторые статьи, например про Гербарта и Бенеке — очень обстоятельны и лучше, чем всё что есть на русском языке в сети. Можно будет это перевести и дополнить, или просто перевести. Может мы даже в будущих статьях будем сверяться с Ибервегом. Из интересного, именно направление Гербарта-Бенеке он считает вторым по влиянию после Гегеля в 60-е годы XIX века, и только потом идут Кант, материалисты и т.д. Как и Ланге, здесь Ибервег ни разу не упоминает Маркса и Энгельса, даже в разделе о «гегельянцах» (зато там есть Бруно Бауэр). Очевидно, причина в том, что в Германии марксизм ещё не стал насколько популярным, чтобы попадать во все учебники. Уже с дополнениями от Гейнце марксисты в этой истории появятся. Но из этой книги тяжело сделать какие-то выводы о философии самого Ибервега, поскольку он старается быть «объективным» и отстраненным, увы.

Переход к «материалистическим» позициям Чольбе

Новая история философии быстро стала основным учебником во многих университетах Германии, и это принесло Ибервегу должность ординарного профессора в Кенигсберге в 1867 году. После этого он отклонил приглашения в Базель (1867), Киль (1868) и Вюрцбург (1871), что показывает явный спрос на его преподавательскую деятельность. Когда в августе 1868 года умерла его верная мать, это стало для Ибервега тяжёлым ударом, но в целом жизнь в Кёнигсберге складывалась для Ибервега весьма благоприятно, и казалось он достигает успеха, а впереди ждет большое будущее.

Здесь он находится в наилучшем согласии со своими университетскими коллегами, особенно с непосредственным коллегой, гегельянцем Розенкранцем, и в какой-то момент его домашним врачом становится известный материалист того времени, Генрих Чольбе, автор нескольких сенсуалистских сочинений и человек, чьи философские взгляды показались Ибервегу близкими к его собственным. Их общение переросло в доверительную дружбу, и на очень частых встречах они обменивались мыслями, направленными в одинаковой мере против субъективизма и идеализма кантовской философии. Чольбе в то время, да и отчасти даже сейчас, считается одним из немецких «вульгарных материалистов», и хотя это не совсем так, но сам Чольбе считал себя материалистом, и склонил к тому мнению о себе даже Ибервега. Личная переписка между Ибервегом и Чольбе, которую заполучил Ланге для написания биографии, показывают что в этот период Ибервег все больше начинает воспринимать себя не просто критиком Канта, но и буквально материалистом и дарвинистом. Здесь будет лучше просто пересказать раздел про Ибервега из истории материализма Ланге. Конечно, здесь нужно учитывать то, что сам Ланге был противником материализма.

Ибервег с самого начала был как бы обречен на материализм вследствие решительного нерасположения к Канту, которое руководило его с самого начала при развитии его собственных взглядов. Как ученик Бенеке, примкнувшего к английской философии и сделавшего психологию основной наукой, Ибервег уже студентом стал относительно своего учителя на натуралистическую сторону этой психологии. Но одновременно он находился под могущественным влиянием аристотелика Транделенбурга, и таким образом, в сущности, элементы аристотелевской философии удаляли его от материализма, а постепенная победа над ними обусловила переворот в его образе мышления. Мы можем различить три ступени в этом движении: первая, на которой теологический принцип для него имеет ещё свою полную силу, вторая, на которой этот принцип находится в борьбе с его натурализмом, и наконец третья, на которой он был совершенно побежден.

[…]

Ибервег отвергал атомы, а принимал непрерывное наполнение пространства материей, и этой материи приписывал во всех ее частях способность был во первых движимой механическими силами, а кроме того приобретать «внутренние состояния», которые вызываются механическими движениями, но могут и обратно действовать на них. Внутренние состояния нашей мозговой материи суть наши представления…

[…]

Он принимал, что закон сохранения силы нарушается психическими процессами [прим. это во «втором периоде творчества», и сделано это для того, чтобы спастись от редукции сознания к чистой механике материи]. К такому предположению его принудило всего более то, что он держался аристотелевской телеологии. Как только Ибервег от нее отказался, его система неизбежно должна была перейти в материализм.

[…]

На телеологию опиралось также его предположение о Боге, сознательно управляющем миром; но именно здесь он стал колебаться прежде всего. В появившемся анонимно «послании Филалета», он старается прежде всего отстоять простую возможность существования Бога против аргументов взятых от формы мирового целого; и только потом старается доказать действительность этого существования из телеологии. указанное воззрение для многих других мело бы может быть мало веса; но для Ибервега оно было почти подавляющим. Аналогия с внутренними состояниями животного мира, и в особенности человеческого, должна была необходимо привести его к тому, чтобы принять и для божественного мышления аналогичную концентрацию распространенных в мировом целом элементов сознания, и для этого ему нужны были, в сущности, совершенно как этого требовал Дюбуа-Реймон, мировой мозг и мировая нервная система.

[…]

Эту вторую ступень развития Ибервега, ступень колебания между материализмом и телеологией, я положил в основание моего изложения его философии, в появившемся в Берлине в 1871 году сочинении. Я не считал себя вправе, по отдельным, даже в моей собственной корреспонденции встречающимся следам решения в пользу материализма, объявить его последним результатом философии Ибервега [прим. Ланге боялся навредить репутации друга] … Вскоре после появления моей маленькой биографии я получил несколько писем от доктора Чольбе, известного материалиста, который в Кенигсберге был самым близким другом Ибервега, и до конца его жизни ежедневно с ним виделся и философствовал. Чольбе говорит в этих письмах, что Ибервег уже ни в чем не подчинялся аристотелевской телеологии; он не признает, чтобы Гармановская философия бессознательного симпатически его затронула и утверждает, что Ибервег был решительным дарвинистом. Потом, в письме от 17 августа 1871 года, буквально сказано: «Он был во всех направлениях решительным атеистом и материалистом, хотя, как официальный профессор, он преимущественно считал своей задачей сообщать студентам только познания в истории философии и ловкость в логике. Он в сущности принадлежит к вашей истории материализма и есть для меня яркий пример того, как нелепо мнение известных теологов и философов, что невежество, глупость и пошлость суть фундамент материализма. По убеждениям Ибервега вы вполне можете причислить его к материалистам». Доказательством этого служат четыре письма Ибервега к Чольбе.

[…]

В письме от 4 января 1869 года Ибервег пишет: «То, что происходит в нашем мозгу, было бы невозможно, по моему мнению, если бы тот же процесс, который здесь выступает только всего сильнее или в наибольшей концентрации, не происходил в подобном виде, хотя и в меньшей степени, повсюду [и дальше, после расписывания мысли о гилозоизме] … В известном смысле вы говорите справедливо, что я совершенно отказываюсь от материи. Мой взгляд точно также с одной стороны «грубо материалистичен», как с другой стороны исключительно спиритуалистичен. Все, что мы называем материей, состоит из ощущений и чувств, не только, как этого хотят берклианцы, из наших. И в этом смысле есть нечто психическое, но это психическое протяженно и следовательно «материально», ибо материя по своему определению есть «протяженная субстанция»».

[…]

Что мы должны приписать Ибервегу концепцию широкой и оригинальной материалистической системы, после этого [там ещё было несколько замечаний от Чольбе и посторонних наблюдателей] не подлежит сомнению. Но все же можно сомневаться, прав ли Чольбе, называя Ибервега просто на просто «атеистом и материалистом» [сомневается Ланге потому, что Ибервег рано умер, а вот если бы не умер, то точно бы принял Канта, как и всякий разумный человек] … Материализм Ибервега ещё не вполне исключает предположение мировой души.

Из описания Ланге дальше следует, что Ибервег был право-либеральных взглядов в политике, поэтому его философия не так уж вредна в практическом плане. Реформы он предпочитал революциям, а развитие Германии в 60-е годы его вполне устраивало. В социальном вопросе Ибервег испытывал симпатию к кооперативным проектам Шульце-Делича. В отношении к религии Ланге всё же настаивает, что атеистом Ибервег не стал, и склонялся к каким-то новым сектам в духе Религии Человечества а-ля Огюст Конт, а в своей этике он якобы продолжал быть натуралистом и антропологом., хотя и приближался к каким-то представлениям о врожденном нравственном чувстве. Он делил этику на высшие и низшие разделы, через два основных класса психических функций: в удовольствии и страдании обнаруживается различие полезного и вредного, в чувстве уважения и стыда — различие низших и высших функций. Но если существует такое первоначальное чувство различия между низшими и высшими функциями, то существует и естественная совесть.

Помимо своих более обширных трудов и некоторых меньших сочинений, Ибервег составил для «Философской библиотеки» фон Кирхманна переводы «Политики» Аристотеля и «Трактата о принципах человеческого познания» Беркли с соответствующим комментарием, и вынашивал несколько замыслов, оставшихся неосуществлёнными. Весной 1871 года он внезапно заболел вследствие сильного простужения воспалением тазобедренного сустава. В течение нескольких недель он страдал от сильных болей, но сохранял такую ясность духа, что даже на больничной койке редактировал корректуру английского перевода своей «Логики» и продолжал научную переписку с иногородними друзьями. Он твёрдо держался за надежду на выздоровление, и уже был решительно настроен принять ранее отклонённый вызов в Вюрцбург. Тогда, 9 июня 1871 года, его настигла смерть.

Его исследование «Шиллер как историк и философ» (1884), представленное в Венскую академию наук в 1859 г. в качестве конкурсного эссе, и его «Собрание философско-критических эссе» (1889) были опубликованы посмертно. Среди его известных учеников известен Мориц Браш (1843-1895), который стал известен как редактор трудов Моисея Мендельсона, Шопенгауэра, Лессинга и, не в последнюю очередь, самого Ибервега. Первые три издания своих истории философии подготовил сам, но после его смерти «История…» была расширена до пяти томов разными коллегами, а с 1983 года издательство Schwabe Verlag в Базеле под руководством Хельмута Хольцхея публикует новый «Очерк истории философии» в более чем 20 томах, в подзаголовке которого Ибервег указан как основатель труда.

Использованная литература:

- Ибервег — Британская энциклопедия 1911 года, том 27 — Вики

- Фолькмар Виттмютц — Ибервег (2016), — в Neue Deutsche Biography

- Otto Liebmann — Ueberweg, Friedrich (1895), — в Allgemeine Deutsche Biographie

- Ланге — «История материализма» (1865), — см. наш обзор

- Ибервег — «Очерк истории философии» (3 части, 1862-66).

- Ибервег — «Система логики и история логических учений» (1857)

- Ибервег — «Об идеализме, реализме и идеал-реализме» (1859) [см. на русском, в нашем переводе]