Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском

Часть цикла «вульгарные материалисты».

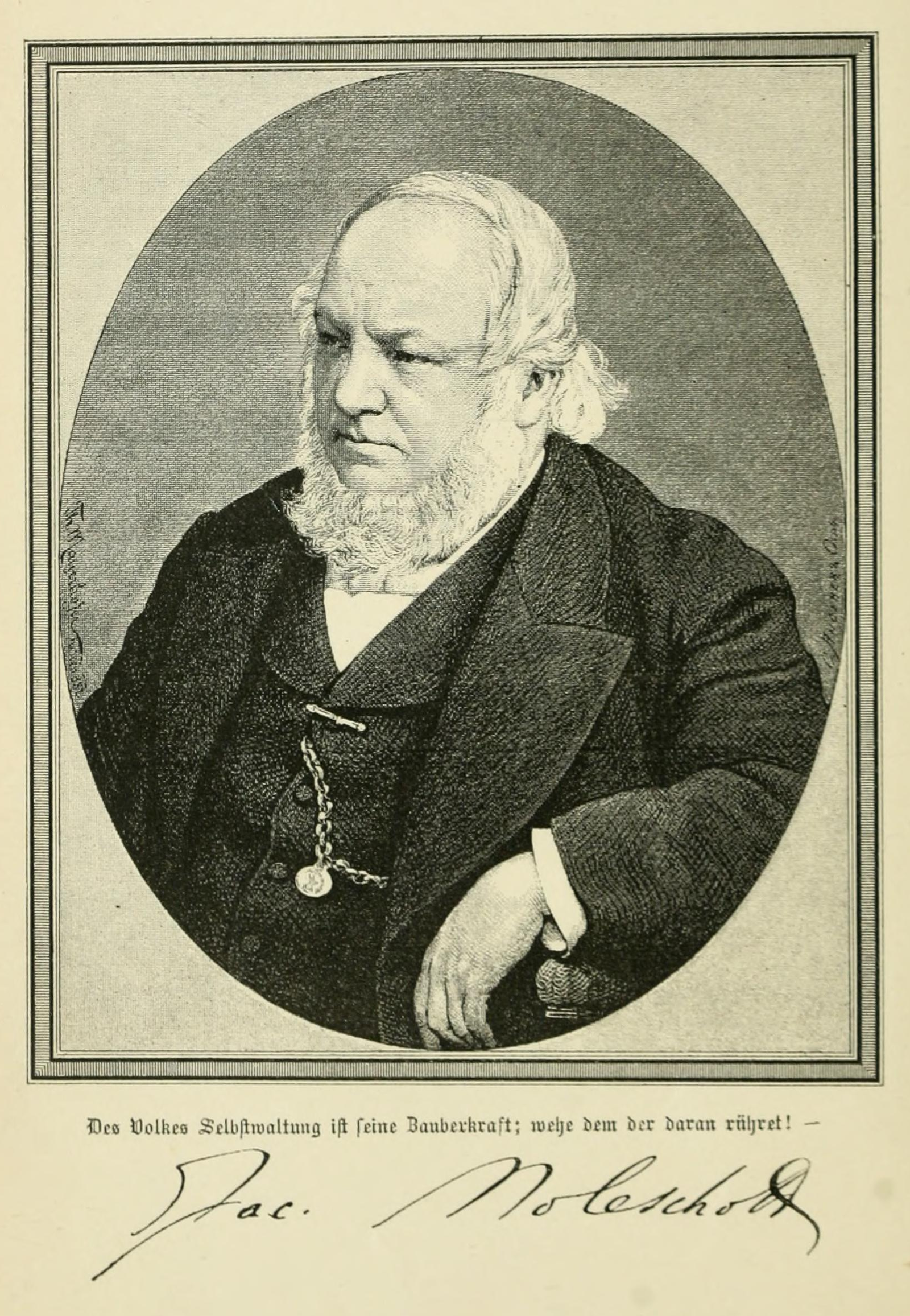

Статья о жизни и философии Якоба Молешотта — здесь.

Обзоры на другие книги Молешотта: 1. «Учение о пище»; 2. «Свет и жизнь»; 3. «Физиологические эскизы» и «Георг Форстер, натуралист народа» — здесь; 4. «Единство жизни», «Границы человека» и т.д. (11 статей) — здесь.

Следующая работа относится к важнейшим в творчестве Якоба Молешотта. Она носит название «Круговорот жизни» (Der Kreislauf des Lebens) (1852). Эта книга была очередным ответом на «Химические письма» Либиха (названия книг Карла Фогта «Физиологические» и «Зоологические» письма — отсюда же). В этот раз Молешотт оказался куда критичнее, чем кто бы то ни было ещё. Либих до этого уже напал на Молешотта, назвав того дилетантом, из-за излишне физиологической трактовки мышления. Либих был другом Гумбольдта, достаточно прогрессивным и уважаемым ученым; его уважал и ценил сам Молешотт. Но защиту религии под маской науки он потерпеть не мог. В предисловии, правда, Молешотт пытается подсластить свой удар:

В ответах на Ваши письма я высказал свои взгляды, часто резко противоположные Вашим, и не обвиняю себя в нескромности по этому поводу. Вы не физиолог, а я не химик. Но я с той же любовью ухватился за тот же материал, который вы так увлекательно расположили, и лелеял его с силой мысли. У меня иное отношение к материалу, и отсюда возникли иные взгляды.

Молешотт старается подчеркнуть, что все ещё уважает Либиха, считается с его авторитетом, но просто не может принять его обще-мировоззренческие позиции. Отдельно стоит отметить очередной пример лево-либерального подхода к делу. Уже в предисловии Молешотт заявляет о необходимости демократизации образования, чтобы знания стали доступны не только «аристократии». Там и здесь по всему тексту ещё будут рассыпаны социалистические мотивы, но больше всего политических вкраплений будет в последнем письме, с резюме всей книги. Всего книга состоит из 20-ти писем, каждое из которых посвящено философско-научному осмыслению процессов жизни с материалистической точки зрения.

Первое письмо называется «Откровение и естественный закон». Вот прям так сразу и по самой сути. Здесь Молешотт обвиняет Либиха в путанице, мол то, что он называет естественным законом — пересекается с законом божественным (и тот и другой отличаются от искусственных законов людей). Но первое, что здесь говорит Молешотт, это о важности борьбы противоположностей. Правда, в итоге противоположности рано или поздно должны уравновесится в каком-то компромиссе, но реальные изменения всегда сопровождаются борьбой старых и новых форм. Более того, Молешотт, как впрочем до этого уже делал и Карл Фогт — прямо провозглашает принцип партийности науки, аки Ленин, даже рисует классовую борьбу и занимает сторону угнетенных:

В государстве, в искусстве и в природе борьба, которая сотрясает суть нашей жизни, постепенно приходит к разрешению, поскольку конфликт стихий предполагает не только противоборство сторон, но также компромиссы и полумеры. Поскольку такие полумеры являются частью развития, они, очевидно, необходимы и оправданы.

…

Мы живем во времена, когда короли и священники сражаются с гражданами за строительные материалы, которые искусство и наука создают для нового мирового порядка. Между воюющими сторонами стоят те, кто не хочет портить отношения ни с одной из них. И все же откровение и знание с одной стороны, и освобожденные, но тем не менее данные нам чувства с другой — столь же резко противостоят друг другу в сфере науки, как и в жизни государства. Мы должны выбирать между левым и правым там так же убедительно, как мы это делаем здесь, если хотим завоевать доверие, которое повсюду оказывается только безусловной последовательности во взглядах и принципах.

Политики уже отвергли теорию «божественного права монархов», но в научном мире всё ещё сохраняется желание примирить эмпирическое исследование с догмами веры. Люди продолжают надеяться, что можно объединить чувственное восприятие и бестелесную интуицию, соединить опыт и веру. И Молешотт надеется разбить эти надежды и сам занимает сторону в борьбе партий. Для начала, Молешотт описывает позицию партии божественного откровения, и делает это при помощи прямых цитат из книги Либиха, где вдруг оказывается, что это сам Бог продумал все законы химии, которые Либих и другие химики открывали и продолжают открывать.

… мудрость Творца «предназначила органическим компонентам растений, сахару и белку, быть «ядрами человека». Мы узнаем, что «бесконечная мудрость устроила так, что продукты питания крайне неравномерны по содержанию углерода»…

И так далее. Это неплохой прием для критики. Либих прямо заявляет, что познание природы раскрывает через себя истинное христианство. Он делает это не случайно, как простой верующий, небрежно допустив оговорку, связанную с его взглядами на религию, а строит из этого сознательную позицию и целый манифест. В центре критики Молешотта стоит ключевое утверждение: если путь к высшему знанию лежит через чувственное восприятие, то откровение становится излишним. А если же истинное знание даётся через откровение, то наука бесполезна. Эти две позиции исключают друг друга. Нельзя одновременно утверждать, что Бог творит мир по своим законам, и что эти законы — выражение необходимости, а не воли. Ведь «закон природы» — это выражение абсолютной необходимости, в то время как «творение» предполагает свободу воли и произвол. Молешотт настаивает: нельзя подчинять научное объяснение концепции, которая противоречит самой идее причинности и регулярности. И если химия отражает откровение, тогда почему мы не способны превратить воду в вино, или накормить толпу одной рыбкой? Или все таки законы природы для нас одни, а для Иисуса они другие? Но ведь тогда через химию как раз плохо познается Творец! А значит Либих не прав. Он вообще слишком много места отводит Богу:

По словам Либиха, сэр Роберт Пиль был всего лишь орудием, использованным Провидением для отмены зерновых пошлин в Англии.

Заканчивается первое письмо очередной ссылкой на Фейербаха, который гениально раскрыл сущность всякой религии в психологических потребностях человека. После этого стыдно продолжать быть верующим по типу Либиха, особенно если ты человек от науки. Откровение пытается связать явление с причиной, удалённой на тысячи шагов и недоступной пониманию. Наука, напротив, ищет ближайшую причину, доступную чувству и уму. Вера довольствуется удалённой тайной, наука требует непосредственного объяснения. И потому между ними нет и не может быть посредничества. Попытки примирения ведут лишь к неясности и утрате научной чистоты.

Молешотт — сенсуалист

Второе письмо называется «Источники человеческих знаний», и как ясно из названия — оно про эпистемологию. Начинается оно с исторического обзора. Внезапно здесь мы видим, что древние греки мыслили материю стихийно, 4 элемента и 3 агрегатных состояния. Эпикур и атомизм не упоминаются вообще (что характерно, в «Силе и материи» Бюхнера, которая является модифицированной версией этой работы Молешотта, исторический экскурс тоже игнорирует Эпикура, хотя дальше по тексту Бюхнер ссылается на эпикуреизм постоянно). Высшим достижением античной мысли объявлен Аристотель. Сама философия объявлена по сути мировоззрением, обобщающем эмпирические наблюдения, и поэтому прямо зависимым от количества этих последних. Аристотель собрал немало данных по зоологи — и вот результат, отличная философия. Философия и наука должны развиваться вместе, а вся беда в нашей современной методологии, считает Молешотт, в том, что сейчас их рассматривают отдельно друг от друга. Философия без науки это фантастический бред, а наука без философии — жалкий эмпиризм без возможности возвыситься над частностями. И он скорбит о том, что после античности философия отделилась от эмпирии и стала или жрицей религии, или заложницей школярских схем, бессильным мечтанием. Философия, удалившаяся от чувственного мира, выродилась в алхимию, астрологию, словесные конструкции без оснований.

Кто еще поддерживает такие позиции? Кто еще вырос из Гегеля и Фейербаха чтобы дальше рисовать такие спинозистские дуальности, нарочно игнорируя атомизм? Кто еще в античности восхваляет Аристотеля? Да, это Энгельс. Но ладно с этим. Тут встречаются и просто странные вещи. Например, начало новой эпохи Молешотт связывает с именами Везалия (действительно прорывной физиолог) и… Лютера. Но из явно сильных сторон Молешотта — он рассматривает математику, пространство и время, как опытные концепции, и отказывается принимать позиции Канта об их априорности. Хотя с пространством у него все таки возникают проблемы. Молешотт упрекает Либиха за критику чувственного познания. Он берет на щит лозунг Аристотеля: «Нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах». Молешотт открытый сенсуалист. При этом он понимает, что отсюда его поведут по пути Юма и Беркли, и он не хочет идти по этому пути. Он описывает концепцию солипсизма, чтобы показать что понимает ее. Но пытается выйти из проблемы… как марксист. Молешотт постулирует определение предмета через взаимные отношения всех вещей. И здесь Молешотт делает резкий и глубокий поворот: он говорит, что противопоставление «вещи для нас» и «вещи самой по себе» — это иллюзия. Ведь никакая вещь не существует вне отношений. Всё существующее существует только через свои свойства, а свойство — это всегда отношение к чему-то. Зелёный лист — зелёный потому, что он таков по отношению к нашему глазу. Если бы глаз был иной — лист был бы иным. Но это не означает, что лист «не существует сам по себе». Наоборот, он есть именно потому, что существует во множестве отношений: к свету, к воздуху, к глазу. Без отношений — нет ни сущности, ни материи, ни знания.

Нет такой вещи, которая не существовала бы просто через отношения.

Следовательно, знание это не субъективная иллюзия. Оно объективно в той мере, в какой оно отражает устойчивые отношения вещей к чувству. Конечно, люди часто ошибаются в своих чувственных впечатлениях. Они не всегда абсолютно точны. Но это не повод для отрицания этого инструмента. И человечество в целом — не ребёнок, не индивидуум — способно накапливать и проверять это знание. Не важно, ошибается ли ребёнок, полагая, что луна близко и её можно достать рукой. Важно, что общество, история, наука исправляют эти ошибки и создают общее, объективное знание. То, что стало ошибкой для отдельной части, не может быть ошибкой для Целого:

Человеческое знание не принадлежит ни Аристотелю, ни Галену, ни Ньютону, ни Кювье, оно не принадлежит девятнадцатому веку. Знания человечества нельзя измерить каким-то одним периодом времени.

Здесь снова подключаются Спиноза и Фейербах. После этого наука вышла в двери и начался поэтический бред про то, как некое «Человечество» что-то там познает, растет и развивается. А вывод в том, что наука без философии такое же ничтожное творение, как философия без науки. Он подчёркивает, как представление об элементах эволюционировало: современная химия, пользуясь методами анализа, вместо четырёх называет уже десятки различных элементов. И это отражает не произвол, а прямое следствие накопления наблюдений и развития средств восприятия — чувств, подкреплённых приборами. В его изложении даже выходит, что микроскоп — новый орган зрения «Человечества», даже если и не является непосредственной частью отдельного человека.

Здесь он с сожалением констатирует, что у нас нет ещё истории развития чувств. Мы пишем биографии поэтов и полководцев, но не пишем истории телесного восприятия — а между тем это главная история человечества. Как телескоп отодвинул Землю от центра мира, как микроскоп показал родство всего живого, как весы доказали, что материя не исчезает, это подлинные этапы развития мышления. История познания это история расширения органов чувств и их инструментов. Но итоговый вывод из книги сугубо спинозитский и монистический, в том что истинная философия — это единство опыта и мысли. И только так исчезает ложный конфликт между наукой и философией.

Круговорот бессмертной материи

Третье письмо называется «Бессмертие материи», и начинается с описания мер и весов для измерения всякого вещества, метр, килограмм и т.д. Он подчеркивает, что именно весы, этот казалось бы простой инструмент, стали для науки величайшим союзником. Именно с их помощью Лавуазье доказал ошибочность господствующей до него теории флогистона — мифического «огненного начала», якобы покидавшего горящий предмет. До тех пор считалось, что вещество при горении теряет некую «огненную» сущность и потому становится легче. Но Лавуазье, используя весы, показал: при горении масса не убывает, а наоборот увеличивается — например, сгорающее дерево поглощает кислород из воздуха, и этот кислород соединяется с веществом, образуя более тяжелые соединения. Так впервые в истории был чётко установлен закон сохранения массы: ни один грамм не исчезает и не возникает из ниоткуда.

Молешотт с восторгом описывает весы как орудие, проследившее весь путь вещества: от воздуха в листьях до каловых масс, от почвы до крови, от горения древесины до дыхания человека. Он объясняет, что всё сущее — это движение, круговорот вещества. То, что выделяет один организм, становится пищей для другого. Растения вбирают в себя углекислоту из воздуха, создают листья и плоды, которыми питается животное. Животное выделяет отходы, они становятся удобрением для почвы. И всё это непрерывно. Всё, что выходит из одного тела, входит в другое. Ничто не теряется. Вещество бессмертно. Буквально тоже самое пишет Бюхнер в своей книге «Сила и материя» (1855), и он точно также, как и Молешотт в своей книге (1852), констатирует неразрывность силы и материи и невозможность для них существовать отдельно друг от друга. Её вечность и бесконечность, её неуничтожимость. Он рисует картины постоянной циркуляции атомов (которые принципиально до сих пор не называет атомами!), завершая это фразой, которой позавидовал бы Карл Маркс:

Как торговля есть душа коммерции, так и вечный круговорот материи есть душа мира.

Четвертое письмо «Рост растений и животных» не особо интересно, и показывает способы питания различных существ. Поскольку речь идет о питании, то здесь частично повторяются темы из книги «Учение о пище» (1850): как важна кровь, из чего она состоит, и как нам необходимы белки. Но здесь он достаточно много пишет о том, что такое органическая клетка. Пятое письмо «Земля как инструмент для создания растений и животных», по сути, просто снова иллюстрирует как материя (в данном случае элементы планеты Земля) трансформируется в живые существа. Вся почва, по его словам, представляет собой гигантскую химическую лабораторию, где из одних веществ извлекаются другие, где совершаются обмены и преобразования, делающие возможным питание, рост и развитие. Рассматривая свойства почвы, Молешотт делает важный философский поворот: он говорит, что именно через землю осуществляется соединение неорганического и органического миров. Почва выступает как «перевалочный пункт» между минералом и жизнью. Всё, что существует в живом теле — кальций в костях, железо в крови, фосфор в мозге — всё когда-то прошло через землю. Более того, всё это снова туда вернётся, когда тело распадётся. Он показывает, как мы едим разнообразную пищу и дышим по-разному насыщенным воздухом и эти частицы, будучи очень разными, формируют в нас различия. Это было уже в «Учении о пище», но в менее выпуклом виде, и только на счет людей, здесь же речь про растения и животных.

Ни кровь человека, ни кровь позвоночных не могли бы развиваться, если бы земля не содержала железа, которое извлекают из нее растения. А без фосфата кальция богатые белком части тела животных столь же немногочисленны, как и у растений. Фосфорная известь составляет около половины наших костей; Его обычно называют костяной землей. Медь в крови улитки Вайнберга берет на себя роль железа в крови человека.

А заканчивает раздел выводом, что шахтер и фермер зачастую сами того не понимая, добывают самую сущность жизни, и материалы из которых впоследствии будет сформирован чей-то мозг.

Шестое письмо называется почти как и сама книга — «Круговорот вещества». Логика та же, что и была до этого, но здесь на первый план выходит свойство растений превращать неорганические вещества в органические. Либих превратил это в строгую догму и закон, хотя тут есть множество исключений, на чем и настаивает Молешотт (растения могут питаться и органическими веществами тоже). Здесь снова и снова рисуются картины превращения материи, но есть и элементы этики: человек, берущий у природы, должен уметь отдавать. Он не должен нарушать круг. Он — не венец творения, а лишь временная форма движения вещества. Молешотт завершает письмо утверждением, что круговорот вещества — не метафора, а буквальный факт. В этом цикле нет места душе как чему-то нематериальному. Есть только тело, вещество, и оно — вечно. Всё, что было в нас — будет в других. В нас нет ничего сверхъестественного. Мы были и будем землёй, воздухом, водой. И это знание, по его мнению, не обесценивает жизнь, а наоборот — наполняет её смыслом, соединяя каждого с природой в самом глубоком и физическом смысле.

Мне кажется банальным, если не сказать безвкусным, что Либих находит чудом тот факт, что углерод нашего сердца и азот нашего мозга могли когда-то принадлежать египтянину или негру. Это переселение душ было бы ближайшим следствием круговорота материи. Чудо заключается в вечности материи через изменение формы, в изменении материи из формы в форму, в метаболизме как первоисточнике земной жизни.

Седьмое письмо «Растения и почва», как и стоило ожидать от такого названия, тоже полностью техническое. Снова Молешотт поругал картошку, похвалил пшеницу и бобы, и указал на пару ошибок Либиха, ничего особенного. Снова про круговорот веществ, снова химия. Но здесь Молешотт, который как известно всем из марксистской критики — пассивный материалист, не признающий деятельной стороны в природе человека, признает её даже в растениях. Растение — не пассивное существо, а деятель. Оно «работает» с почвой. Оно способно выделять кислоты, которые растворяют минеральные соли, оно создаёт среду, в которой определённые вещества переходят в форму, пригодную к поглощению. Даже растения активно преобразуют природу, уж тем более животные или человек.

Растения — это наши корни, через которые мы всасываем с полей белок для нашей крови и фосфат извести для наших костей. И поэтому слова о том, что человек привязан к земле, приобретают глубокий, материальный смысл. Цивилизация — одно из следствий почвы, которое часто упускается из виду, поскольку люди либо высокомерно не желают исследовать непосредственную причину, либо смиренно довольствуются самой отдаленной.

Единство жизни: растения, животные, человек

Восьмое письмо «Растения и животные» открывается цитатой из Мюльдера, друга Молешотта: «Травоядные животные питаются той же пищей, что и плотоядные; и те, и другие любят белок: первые — из растений, вторые — из животных; но белок у обоих одинаков». В основном тоже технический раздел с деталями того, как растения и животные создают белки и жиры. Но несколько стоящих идей здесь есть. Как минимум то, что Молешотт не считает, что между животными и растениями существует какая-то огромная пропасть. Границы между царствами скорее плавные, чем резкие. У них похожие репродуктивные системы, обмен веществ, и даже кровь животного и сок растения — это в каком-то смысле аналоги. Растения дышат, как и животные, правда вдыхают водород, а выделяют кислород, как бы взаимодополняя друг друга. Но разница есть, и она скорее в пользу растений. Молешотт подчеркивает, что растение работает «в одиночку», без желудка и лёгких, но вбирает свет, воздух и соль и создаёт материю. Животное на фоне выглядит, как чистый «потребитель». Его задача в том, чтобы использовать готовое. В этом смысле растение выше животного как строитель, но ниже, если рассматривать критерий наличия сознания и движения. В завершение письма Молешотт делает философский вывод: противопоставление растений и животных это ложная дихотомия. Это одна жизнь в двух формах. Одна связана с солнцем, другая с кровью.

Девятое письмо «Питание и дыхание» снова сосредотачивается на критике Либиха, в этот раз за строгое разделение понятий «питание» и «дыхание», что привело к неправильной классификации пищевых веществ. На самом деле это две стороны одной медали под названием «обмен веществ». Попутно Молешотт критикует телеологию, и заявляет что с ней успешно боролись ещё Спиноза и Форстер, а вот Либих не способен понять, почему целевые причины это анти-научный бред. «Мысли, суть продукты обмена веществ. Без кислорода нет свободы воли. Без сахара — нет надежды». Особенно много внимания сосредоточено на дыхании, свойствах кислорода и процессах горения.

«Жизнь — это горение, организованное по законам химии».

Десятое письмо «Развитие питания в организме животного», это очередной набор метафор о круговороте вещества. Пища, съеденная животным, проходит путь от сырой материи до «живой плоти», т.е. мозга, крови, мышц. Описывается весь путь еды о момента попадания в рот, до момента выхода за пределы организма. Оно было бы тоже ничем не примечательно, если бы не одна цитата, где Молешотт впервые ссылается на эпикурейских материалистов:

… кровь имеет чисто материальное происхождение. Мы основываем наше почитание красного жизненного сока не более на пустом предположении о жизненных духах и магических силах, которые поддерживают активность тела, а на том факте, что кровь представляет собой высокую ступень развития пищи, которая сама далее разворачивается в ткани. Благодаря этому пониманию была получена материальная основа для существования всего нашего бытия и наших величайших достижений. С открытием пищеварения как чисто химического процесса общие теории, выведенные Гельвецием, Дидро, Ламетри и Кабанисом из менее совершенных наблюдений, получили наилучшее подтверждение.

Большинство писем либо повторяют книгу «Учение о пище» (1850), либо добавляют совсем бесполезные технические детали. Одиннадцатое письмо называется «Прах животных и людей», где Молешотт буквально рассказывает о полезных свойствах праха, как удобрения для почвы, и дает совет отказаться от захоронений в гробах, а использовать мертвых как удобрения, чем очень сильно разгневал консерваторов Германии после выхода этой книги. Это стало одной из главных претензий к книге. Тем более что эту идею он повторит дважды, и буквально таким же выводом закончит последнее письмо. Молешотт сопоставляет состав золы животных и человека. Он показывает, что, хотя различия в числах есть, качественного различия нет. В человеке и корове, в птице и лошади одни и те же элементы. Отсюда снова философский вывод: всякое противопоставление человека природе это иллюзия. Мы часть природы. Мы растворимы в ней. Мы вернёмся в неё.

Двенадцатая глава с названием «Обратное преобразование в животном» (или регресс, там сложное слово), повествует о выделениях организма, как животных, так и людей, от пота до мочи. Это обычный раздел про физиологию, много чего из этого уже было в книге «Учение о пище» (1850). Тринадцатое письмо это тоже самое, что и предыдущее, только уже про растения. Но основная часть выделений растения это всё таки не моча, а кислород. Этот раздел мы полностью пропустим, чтобы перейти к четырнадцатому письму — «Тепло растений и животных», где нам покажут теплокровных и холоднокровных животных, объясняет причины различий в температуре тела. Но если совсем сократить, то наше тело как печка, в которой буквально сгорают микроэлементы, оттуда и тепло. И снова много, много базовой физиологии тела. Чем сложнее организм, тем выше его температура и интенсивнее распад веществ. Молешотт особенно подчеркивает зависимость между телесной теплотой, пищеварением, кровообращением и жизненной активностью. Снижение температуры — первый признак приближения смерти.

Сила и материя: мышление сводится к работе мозга

В разделе пятнадцатом, под названием «Постепенное развитие вещества», и шестнадцатом — «Материя управляет человеком», Молешотт по сути дает очередной краткий пересказ «Учения о пище» (1850), снова акцентируя на полезных свойствах еды, и мемах о том, как травоядные народы проигрывают плотоядным. Из интересного, эпикуреец Гельвеций, оказывается, был сторонником мясной диеты даже более активным, чем Молешотт. Поэтому даже приходится использовать его, как иллюстрацию двух крайностей: «всякий, кто хотел бы вывести из этого нечто большее, чем большую гибкость человеческой природы, приспосабливающейся к самым неблагоприятным условиям, был бы повинен в совершенно одностороннем взгляде на наши истинные потребности. И Руссо, когда он предписывает человеку исключительно растительную пищу, не более соответствует естественному состоянию, чем Гельвеций, когда он хочет разрешить только мясную пищу». Одна из ключевых мыслей письма о материи, что химический состав пищи и образ жизни определяют поведение, активность и даже психические свойства человека. Молешотт затрагивает феномен психоактивных веществ в разных культурах — от вина в Европе до опиума в Персии, гашиша в арабском мире и мухоморов у камчадалов. Эти вещества — не аномалия, а естественное продолжение стремления человека воздействовать на своё сознание через материю. Все они, по его мнению, являются доказательством того, что мышление и эмоции имеют химическую природу.

Мы шаг за шагом проследили развитие от земли, воздуха и воды до сотворения растущих и мыслящих существ.

В завершении письма о материи Молешотт формулирует ключевой тезис: если материя управляет человеком, то познание материи — наш главный долг. Именно поэтому химия, как наука о веществе, становится в его глазах важнейшей дисциплиной современности. Физиология, психология, философия, все они, по Молешотту, обязаны подчиниться логике химии:

Если же пряности способствуют пищеварению, если хлеб с отрубями, фрукты, особенно пара фиников, за которыми утром натощак выпивают холодную воду, облегчают опорожнение кишечника, если репа, редька, лук-порей и ваниль возбуждают самый сильный из чувственных инстинктов, если вино, чай и кофе управляют настроением мозга, то заголовок этого письма, несомненно, оправдан. И если материя управляет человеком, то познание наших материальных отношений — это задача, решение которой не может быть для нас слишком настоятельным. Поэтому химия в настоящий момент держит свой скипетр над всеми другими естественными науками. Учение о жизни не имеет дела ни с чем иным, кроме как с химией и физикой живого тела.

Семнадцатое письмо очень примечательно, потому что носит название, буквально, «Сила и материя» (Kraft und Stoff), идентичное названию книги Бюхнера, которая выйдет через 3 года. Первым делом Молешотт выступает здесь против телеологии и против концепции жизненной силы, хотя он уже выступал против них и раньше в отдельных письмах, да и принцип единства силы и материи активно продвигал. Но в этом письме Молешотт старается сконцентрироваться уже на общефилософских рассуждениях, а не на физиологической конкретике. В особенности он критикует Либиха за то, что тот, по его мнению, говорит о функциях организма, игнорируя химическую природу вещества, из которого состоят органы.

В наши дни почти в каждой книге мыслящего естествоиспытателя можно прочитать осуждение той тенденции к концепциям целесообразности, которую так решительно осуждал Спиноза и которую самый передовой немецкий мыслитель прошлого века Георг Форстер хотел изгнать как «старую закваску» … Тот, кто видит во всех движениях естественных тел только средство для достижения определенных целей, вполне логично приходит к понятию личности, которая дает материи ее свойства ради этой цели. Эта личность также определяет и цель. И с целеполаганием, исходящим от личности, которая выбирает средства, закон необходимости исчезает из природы. Отдельное явление становится жертвой игры случая и беспорядочного произвола. На этом исследование заканчивается. Начинается вера. Точка зрения, при которой природа объясняется в соответствии с целями, описывается греческим словом телеология.

Но главная идея письма в общем-то заложена в его названии. Сила не существует без материи, они идут только вместе. Это ещё больше вынуждает признать, что Бюхнер был только популяризатором книг Молешотта. Здесь есть и тезисы про движение, как свойство материи, и вообще буквально всё, что можно найти в книге «Сила и материя». Только здесь Молешотт впервые начинает говорить о неких «мельчайший частицах» разных веществ, правда всё ещё упорно избегая слова «атом», хотя несколько раз он всё же его произнесет.

Сила, не связанная с материей, свободно парящая над материей и способная сливаться с ней по своему желанию, — это совершенно пустая идея. Азот, углерод, водород, кислород, сера и фосфор обладают своими свойствами испокон веков. Поэтому свойства вещества не могут измениться при попадании его в организм растений и животных. Предположение о существовании какой-то особой жизненной силы оказывается совершенно ничтожным. Любой, кто говорит о жизненной силе, о типической силе или как бы ее ни называли, вынужден предполагать силу без материи. Сила без материального носителя — это совершенно бессодержательная идея, бессмысленное абстрактное понятие. Единственное фундаментальное различие между органической и неорганической материей заключается в том, что органическая материя представляет собой гораздо более сложную смесь. Как только вещество достигает определенной степени сложной смеси, с организованной формой возникает функция жизни. Сохранение этого состояния смеси при непрерывном обмене веществ обусловливает жизнь отдельных существ.

Восемнадцатое письмо называется «Мысль», и здесь Молешотт показывает, как Либих пытается оторвать мышление от физических факторов. В своей книге Либих даже процитировал фразу «без фосфора нет мысли», чтобы показать верх пошлости, и начал оспаривать наличие фосфорсодержащего жира в голове. Позже, когда Либиху придется признать, что фосфор там всё таки есть, и его там даже много, он начнет настаивать на деталях, в какой именно форме он там есть. А потом ещё заявлять, что всё мышление не редуцируется к одному только фосфору. Молешотт без проблем отбивается от нападок, показывает что в вопросе фосфора в науке уже есть консенсус, и что в полной цитате из его «Учение о пище» (1850) эта фраза выглядит не так примитивно, и что нигде он не говорил, что если без фосфора нет мысли, то мысль это чистый 100%-й фосфор. Либих просто придирается к словам, и не совсем ясно зачем.

Ни один внимательный читатель моей книги не сможет обвинить меня в том, что я приписываю деятельность мозга исключительно фосфорсодержащему жиру. Неоспоримым является тот факт, что желчь, белок, калий и все остальные компоненты мозга необходимы для его состава и поэтому являются незаменимыми условиями его функционирования. Как я сказал: без фосфора нет мышления, я мог бы также сказать: без белка, без желчи, без калия, даже без воды нет мышления, а наиболее исчерпывающим образом я бы сказал: без мозга нет мышления. Я выбрал фосфор или фосфорсодержащий жир как наиболее своеобразный компонент.

Но все-таки в любом случае, мысли рождаются в материи, из материи и через материю. Дальше Молешотт описывает физиологическое строение мозга, вполне в духе Фогта и Бюхнера, показывая функциональные отделы, эксперименты по постепенному снятию слоев мозга и потери сознания у животного. Объясняет, как на мозг воздействует алкоголь, и как работает инсульт. Напоминает, что Дюбуа-Реймон обнаружил электрический ток во всех нервах. Отсюда Молешотт переходит снова к сенсуализму, объясняя как 5 видов чувств на самом деле сводятся к одному только мозгу, и как от сенсорных рецепторов нервы передают информацию в центр. Описывая этот механизм и детальные принципы работы философского сенсуализма, Молешотт снова возвращается к своему второму письму, и напоминает:

Все знания чувственны. Врожденных идей не существует.

Один из ключевых аргументов Либиха против сведения мышления к мозгу, по сути, повторяет аргументы Сократа. Всё сводится к тому, что атомы мозга человека и быка — одинаковы. Мозг и там и там сделан из одного материала. Но бык тупее человека. Шах и мат, атеисты. Мышление не связано с мозгом. Здесь Молешотт только смеется, и приводит доказательства, что мозги разных животных очень отличаются, если не материей, то крупномасштабной структурой. Как и в случае Фогта, здесь Молешотт описывает роль извилин, размера и массы мозга относительно тела. Хотя и не использует расистских сравнений:

Очень маленький мозг часто ассоциируется с умственной слабостью или глупостью. И тот, кто знаком с изображениями Везалия, Шекспира, Гегеля и Гете, наверняка давно убедился, что высокий, свободный лоб, соответствующий мощному развитию лобных долей, выдает великого мыслителя.

А заканчивается этот раздел и вовсе цитированием знаменитой фразы Фогта про желчь и мочу. Правда слегка поправив её. Но хотя это сравнение грубое, оно, по мнению Молешотта, абсолютно уместно и точное: мозг — орган, функция которого — мышление. На это исправление сошлется позже и сам Фогт, уже в переиздании книги «Физиологические письма» (1847). Так что все эти книги 40-50х годов Бюхнера, Фогта и Молешотта — сильно связаны между собой.

Этика детерминизма и итоговый вывод книги

Девятнадцатое письмо повествует про «Волю» человека и инстинкты животных. Молешотт обращается к последнему бастиону духовной автономии, которое долгое время считалось прерогативой исключительно человеческого духа, свободного от материального детерминизма. Он подвергает сомнению идею о свободной воле как неком сверхъестественном явлении и демонстрирует, что и воля — как и мысль — является продуктом и следствием физиологических и химических процессов в организме. В приведенных здесь цитатах видно, что Либих возвышает человека над животными из-за того, что человек обладает некой сущностью под названием «сознание».

Но что же такое сознание или, используя гордое слово школы, то самосознание, которое должно возвысить человека до царя Земли? Движение вещества, связанное в нервах с электрическими токами, воспринимается в мозге как ощущение. И это ощущение есть чувство себя, сознание.

Человек свободен, он может смотреть на инстинкты животных свысока, контролировать свои порывы и т.д. и т.п. Так все говорят, но Молешотт не согласен. Человек не отличается от любых других животных. Вся разница между человеком и животным в плане разума — только в том, что мозг человека более сложно развит, но эта сложность и это отличие между мозгами не качественное, а количественное. Хотя все таки Молешотт допускает, что эти количественные преимущества дают новые качества в плане итогового результата, ну, например, всё таки мы явно создаем слишком уж неестественные вещи, чего животные как правило не могут даже в миниатюрных вариантах (например, пишем книги). Однако даже возможность познать законы природы и посмотреть на них со стороны — не делает нашу волю свободной — это просто добавляет уровень сознания к цепочке причин и следствий. Даже если человек способен анализировать и изменять своё поведение, это не делает его волю независимой от материи. Его решения определяются состоянием тела, состоянием нервной системы, питания, внешней среды.

Но всегда найдутся ученые, которые, как пишет Кондорсе о врачах времен Вольтера, должны жить в страхе, что если врожденные идеи исчезнут, то разница между их душой и душой животных уже не будет достаточно большой.

В деталях описывая работу мозга и всей нашей нервной системы, как сложнейший механизм из десятков тысяч причин и следствий, показывая, дажее, как на нас влияет наследственность, обстоятельства воспитания и окружающей нас культуры, Молешотт заключает, что никакой свободы воли не существует:

Воля — это лишь необходимое выражение состояния мозга, вызванного внешними воздействиями. Не существует свободной воли, нет акта воли, который был бы независим от суммы влияний, определяющих человека в каждый отдельный момент и ограничивающих даже самых могущественных.

…

По-видимому, один из высших актов свободной воли происходит, когда ученый-естествоиспытатель проводит эксперимент. Но опыт есть результат мысли, а мысль есть движение материи, которое само есть результат чувственного восприятия. Если чувственное восприятие было точным и настолько полным, насколько это возможно для тренированных человеческих чувств, то мысль будет правильной, эксперимент — разумным, и, как всякий хороший ответ на разумный вопрос, результат эксперимента будет полезным.

Он касается также темы морали. Часто возражают: если нет свободной воли, значит нет ответственности, нет нравственного выбора. Преступники не будут виноваты в преступлениях, и всякое понятие виновности исчезнет. Но Молешотт отвечает: нравственность это тоже результат эволюции тела и разума, она формируется в рамках общества и воспитания, а не противопоставляется природе. Этика — это не исключение из природы, а её продукт. Так что мы все таки как-нибудь справимся. В связи с этим вопросом Молешотт выступает как противник смертной казни. Но все таки наказания он вынужден признать необходимыми, по крайней мере с точки зрения блага для вида, а не для индивида. Здесь Молешотт снова оценивает мораль с точки зрения Целого, а не Частей, с позиции «Человечества». Нельзя игнорировать страдания жертвы преступления, даже если у преступника не было выбора. Ведь если начать просто бездумно творить преступления и оправдывать всех нарушителей, то это приведет к массе неудобств, и чисто с утилитарной точки зрения все равно придется как-то регулировать нарушения.

В этом смысл слов госпожи де Сталь: «всё понять — значит всё простить». Я не могу удержаться от того, чтобы снова и снова повторять это золотое изречение. Ибо как «возлюби ближнего твоего, как самого себя» было ядром всей нравственной доктрины христианства, так и на вершине Евангелия нового времени должно стоять: всё понять — значит всё простить.

А на возможные закидоны в духе «отрицая свободу воли вы не должны стремится к свободе, как политические либералы», Молешотт отвечает:

Свободен тот, кто с радостью осознаёт естественную необходимость своего существования, своих отношений, своих потребностей, притязаний и требований, границ и размаха своего круга действия. Тот, кто понял эту естественную необходимость, знает также своё право добиваться требований, проистекающих из потребностей рода. Более того, поскольку только свобода, находящаяся в гармонии с подлинно человеческим, отстаивается родом с естественной необходимостью, в каждой борьбе за свободу ради человеческих благ конечная победа над угнетателями гарантирована.

Последнее, двадцатое письмо этой книги называется «Ради жизни», и это, по сути, резюме всей книги. Молешотт признаёт, что наука это не только набор открытий, но и акт мужества. Сражаясь с догмами и предрассудками, учёный не просто объясняет, он разрушает ложь, вытесняя её с кафедры, из храма, из литературы — и делает это не с помощью мистики, а через весы, воздушные насосы и увеличительные стёкла. Он обращается к тем, кто боится потери духовности: мол, истина природы — это не утрата возвышенного, а его восстановление на прочной, реальной основе, и даже затрагивает вопросы социализма, и дает отдельное название для своей версии фейербахианской философии.

Тот, кто однажды уяснил себе неразрывную связь силы и материи и уяснил себе, что уже не уклоняется от логических выводов из этой связи — тот не должен уставать отвечать на возражения людей, которые думают, что человечество будет лишено всего возвышенного, всего прекрасного, всего поэтического из-за материально-духовного мировоззрения [прим. это так Молешотт называет свой монизм].

…

Часто находили удовольствие в том, чтобы упрекать энциклопедистов прошлого века в том, что они низвели дух к материи. И не так уж далеко позади то время, когда я, вместе с одной философской школой [прим. Молешотт пришел к Фейербаху из школы Гегеля], полагал, что могу смотреть свысока на них с более возвышенной позиции, поскольку существует более высокая задача — возвысить материю до уровня духа. Но различие было не столь велико. Теперь оно полностью исчезает, поскольку сила и дух неотделимы от материи. Разве это не поэтично, что наши материальные функции тотчас же облагораживаются, потому что даже к самым неприметным из них привязаны духовные порывы и движения? Или в чём более поэтичным является представление, подобное тому, что предлагает Рудольф Вагнер, о бестелесной тени, которая в день воскресения плоти собирает свои истлевшие кости и вновь надевает уже давно сгнившую одежду, по сравнению с тем, чтобы видеть в обмене веществ вечную силу омоложения, вечно текущий источник юной, полной сил жизни?

…

Всё зависит только от того, способен ли человек смириться с тем, чтобы оставить материю, которая мыслила и развивала мир, покоиться в могиле, пока трубный зов ангелов в последний день не пробудит ее к вечному памяти о личной ограниченности, или же он предпочтет видеть материю в вечном движении, видеть, как из углекислого газа и воды, из азотной кислоты, аммиака и солей на могиле произрастают цветы и плоды, как новая, цветущая жизнь возникает на лугах и полях, как новая сила мысли зарождается в новых человеческих мозгах.

Истинная поэзия жизни заключается не в отвлечённой метафизике, а в самой материи, в её форме, дыхании, росте и распаде. Молешотт здесь настаивает на том, что для всех было бы лучше избавиться от культа смерти и заменить его культом жизни. Прекратить хоронить умерших в гробах, а кремировать и удобрять этим прахом землю, чтобы новые поколения смогли получать обильные плоды, а материя умершего человека продолжала жить в новой форме в его потомках. Здесь он использует диалектические образы про жизнь и смерть:

В жизни есть смерть, а в смерти — жизнь. Эта смерть не черная и не страшная. Ибо в воздухе и в почве плавают и покоятся вечно набухающие семена цветения. Кто познал смерть в этом контексте, тот постиг неисчерпаемую движущую силу жизни, а вместе с ней и все богатство человеческой поэзии, неизменно покоящейся на мраморных столпах истины.

В конце книги нам показывают, как Либих нападает на социалистов при помощи метафор, что желая просвещения они убивают все «тени», выкашивая даже травинки, которые могли бы их отбрасывать, но при таком свете вместо лужайки останется только пустыня. Молешотт спешит защитить социализм и коммунизм от таких нападок. Он защищает лозунг «Право на труд» и показывает что задачей человечества есть грамотное распределение материи, в том числе в экономическом плане (эдакая социал-демократическая теория перераспределения благ).

Несмотря на возражения поэтов, ученых и миролюбивых собственников, активное будущее мира принадлежит социалистическому осознанию общественной потребности … Исследователи природы — самые деятельные труженики в решении социальной проблемы, которая, конечно, может проявиться как потребность через оружие в руках, раскрыться как открытый вопрос, но никогда и ни за что не найдёт ответа таким образом. Её решение находится в руках исследователя природы, руководимого с уверенностью опытом чувств. На древе познания растёт потребность, но в этой потребности зарождается сила, которая её удовлетворяет. Знание — это непревзойдённая сила, это сила мира. Познание — не только высшая награда, но и самая широкая основа для жизни, достойной человека.