Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском

Часть цикла «вульгарные материалисты».

Статья о жизни и философии Карла Фогта — здесь.

Обзоры на другие книги Фогта: 1. «Суеверие и наука»; 2. «Политические задачи оппозиции в наше время»; 3. «Исследования о государствах животных»; 4. «Исследования современного положения в Европе»; 5. «Политические письма»; 6. «Физиологические письма» и «Зоологические письма» — здесь.

Дисклеймер: книга которую мы рассмотрим сейчас прославилась как самая спорная из всех книг Карла Фогта, где он проявляет себя с максимально расистской и сексистской стороны. Я постараюсь дать её максимально детальную вычитку, но не занимаясь постоянным моральным осуждением автора и криками про расизм. Если бы я так делал, то из криков «какой ужас» состояла бы половина этой статьи. Но постараюсь ничего не упустить, а какие-то отдельные расистские высказывания даже полностью процитировать.

Судя по предисловию самого Фогта, эта книга — курс лекций, которые изначально были прочитаны для «Общества полезных знаний» в кантоне Невшатель в Швейцарии, где публика охотно посещала научные лекции, проходившие даже в церквях. Примечательно, что никто не воспринимал это как кощунство. Фогт считает, что подобная свобода стала возможной только после выхода кантона из-под власти Пруссии. Он выражает уверенность в том, что его научные взгляды — материалистические, эволюционные, критические к библейским догмам — не были бы возможны в условиях цензуры и религиозного консерватизма (и он не прав, потому что его коллега Людвиг Бюхнер вполне справлялся даже в Германии). Но ясно, что перед нами личное отношение Фогта к пруссачеству и отголосок его франкофильских взглядов. После этого Фогт вполне открыто заявляет, что тема происхождения и природы человека это не только наука, но также и поле для ожесточенных идеологических столкновений. Он критикует религиозных мыслителей, особенно тех, кто воспринимает анатомические и биологические исследования как посягательство на святое. Для этого он приводит нам пример спора между американским врачом Самюэлем Мортоном, который изучал черепа индейцев и негров (наука), придя к выводу о множественности человеческих рас, и пастором Бахманом (мракобесие), который назвал подобные идеи еретическими и опасными для веры. Фогт отмечает, что любой, кто сомневается в библейском происхождении человека от одного Адама, неизбежно становится объектом нападок. Он язвительно пишет, что такими методами пользовались и в Гёттингене (ср. книга «Суеверие и наука») — намекая на немецкую академическую среду, всё ещё полную предрассудков. Потом мы ещё увидим, как этот расизм приобретет выпуклую форму, а этот спор с «одним Адамом» превратится в защиту Фогтом полигенической теории рас (кстати, её поддерживал и более приемлемый для современности Эрнст Геккель), т.е. такой, где каждая раса произошла от отдельного вида животных предков, а значит все расы это по сути разные виды.

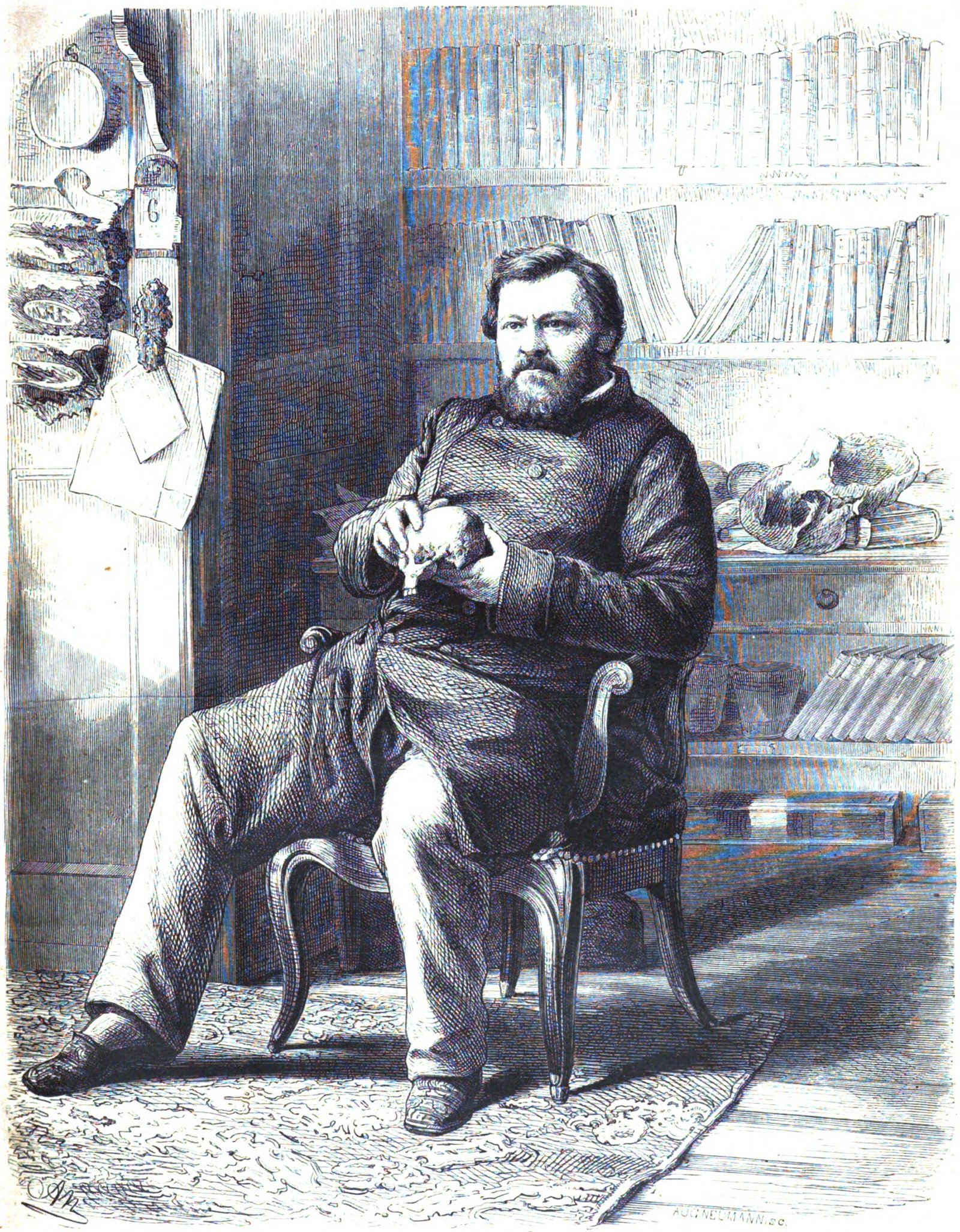

Особенное внимание он уделяет двум выдающимся научным трудам, которые оказали на него значительное влияние: книге Чарльза Лайеля «The Antiquity of Man» и работе Томаса Гексли «Man’s Place in Nature». Фогт восхищён тем, что признанный авторитет Лайеля дал поддержку его любимой ледниковой теории, которая до недавнего времени в академической среде Гёттингена считалась устаревшей и подлежала забвению. Лайель также собрал и представил внушительную — пусть и не полную — подборку доказательств древности человека на Земле, что, по мнению Фогта, имеет исключительное значение для научного сообщества. Затем Фогт благодарит коллег и друзей, таких как Эйби, Клапаред, Дезор, Фульротт, Гастальди, Хис, Гексли, Морло, Пикте, Катрфаж, Валентин, Брока, Баск, Колломб, Келлер, Мессикомер, Шильд и Шваб. Благодаря их поддержке ему удалось существенно обогатить свою книгу примерами, дополнениями и фактами, полученными как из полевых исследований, так и в процессе обмена мнениями и материалами. Одной из главных удач Фогта стало то, что он получил доступ к двум наиболее полным человеческим черепам, найденным в пещерах, в слоях, где также были обнаружены останки вымерших животных, таких как северный олень и тур. Эти находки оказались чрезвычайно ценными для реконструкции внешнего облика и, в какой-то степени, умственного уровня древнейших людей. Черепа были обнаружены и предоставлены доктором Гарригу из Тулузы, который лично привёз их в Женеву, позволив Фогту сделать с них точные обводки и провести сравнительный анализ.

В процессе подготовки и публикации работы не обошлось без нападок и критики со стороны противников материализма. Особенно едкой и, по словам Фогта, «ядовитой» была критика со стороны Фредерика де Ружмона (прим. монархист, изучал философию лично у Гегеля) — убеждённого сторонника религиозного порядка, приверженца Пруссии и идеологического противника научного материализма. Ружмон опубликовал памфлет под названием «Человек и обезьяна, или современный материализм», в котором с пафосом обрушился на взгляды Фогта, обвиняя его в попытке разрушить духовные основы общества. Фогт, хорошо знакомый с Ружмоном ещё по прошлым годам, вспоминает, как тот более двадцати лет назад уже выступал с лекциями, где пытался опровергнуть взгляды таких натуралистов, как Агассис (см. критика Агассиса Бюхнером) и Дюбуа де Монперё, используя аргументы, буквально заимствованные из Библии. Особенно ему запомнился эпизод, когда Ружмон с кафедры объяснял, почему Бог создал женщину именно из ребра Адама: якобы не из головы, чтобы она не была слишком умной, не из ноги — чтобы не была непоседливой, а из ребра — чтобы быть любящей. Фогт с сарказмом называет это «толкованием наивысшего богословского уровня». Однако главной претензией к Ружмону Фогт считает даже не его религиозный фанатизм, а полную научную беспомощность. Он обвиняет его в том, что он не только не в состоянии понять научную аргументацию, но и сознательно подменяет факты карикатурами. Показательно, что в своём памфлете Ружмон ссылается не на оригинальные труды Фогта или Дарвина, а на работы вторичных критиков, таких как некий пастор Бёнер, автор брошюры против материализма. Фогт сравнивает такую стратегию с попыткой изучать взгляды Лютера по памфлетам его оппонента Экка, и предлагает читателю представить себе уровень научности такого подхода.

Также Фогт упоминает лекцию Шлейдена, известного ботаника, который, как казалось, должен был быть сторонником естественнонаучного подхода, но вместо этого в своей публичной речи против материализма прибегал к сентенциям из газет и философским клише, подавая это под соусом религиозной морали. Фогт не скрывает своего разочарования по поводу того, что даже те, кто занимается естественными науками, предпочитают уходить от фактов, как только речь заходит о человеке. Он подчёркивает, что в настоящем труде сознательно ограничивается рассмотрением животного царства, то есть сравнением человека с другими млекопитающими, особенно человекообразными обезьянами. Он признаёт, что сам не является специалистом в ботанике, и поэтому не берётся рассматривать растительный мир, хотя и упоминает, что в поддержку теории Дарвина появились две важные работы: книга Альфонса де Кандоль о дубах и эссе Наудена о гибридизации в растительном царстве. Обе работы, как подчёркивает Фогт, приходят к выводу, что виды возникают друг из друга путём постепенных изменений, и что между понятиями «вариант», «раса» и «вид» нет чёткой границы, а имеется лишь степень накопления различий.

Научное познание человека

Фогт начинает свою первую лекцию с самой обобщенной постановки задачи: необходимо разработать научное знание о человеке, свободное от теологических интерпретаций, основанное исключительно на данных анатомии, физиологии, палеонтологии и эмпирических наблюдений. Человек, по Фогту, должен изучаться «как всякое другое млекопитающее», без особых привилегий, без мистицизма, без ссылки на душу, происхождение от Адама или откровение. Фогт тут же обнаруживает, что чаще всего мы говорим слово «Человек», не понимая даже до конца, что это слово значит. Некое интуитивное и абстрактное понятие, которое якобы доступно всем и каждому, но при этом сюда каждый впишет что-то своё. Он даже приводит первую чисто-философскую отсылку, где фигурирует киник Диоген:

Очень немного таких, которые в самом деле ищут человека не с фонарем на площади, подобному одному древнему философу, но везде, где только он есть; ещё меньше тех, кто открыто и правдиво высказывают результаты своих исследований. Большая часть довольствуется тем, что видит в себе воплощение абстрактного понятия «Человек» и успокаивается на ложном убеждении, что знает себя лучше, чем что либо.

Комплексное изучение человека, не только его мозга, но ещё и влияния среды обитания, социальных институций и т.д., до XIX века практически не производилось. И Фогт намерен как раз заложить один из первых кирпичиков в это дела. Он даже констатирует здесь некую партийность науки, что внутри есть разные воюющие лагеря, и считает что наука не должна развиваться в себе и для себя, как «наука ради науки» (ср. тезисы Ленина про партийность науки и критика марксистами «искусства ради искусства»), нет, вместо этого он говорит, что:

Исследование само по себе и для себя, без результатов для жизни, без пользы для масс, заслуживает столько же уважения, сколько напрасное копание в земле <…> Тогда только работа получает право на уважение, когда оказывает какую либо пользу ближнему.

А дальше долго и нудно объясняет, как тяжело в его время было доставать образцы для исследований (мертвые тела), и какие тяжелые моральные дилеммы это могло вызывать. Он признаёт, что доступ к «материалу» ограничен: трудно получить полные скелеты, тем более из далеких стран и народов; ещё труднее — мозг, а уж полноценное анатомическое сравнение между расами это задача колоссальной сложности. Тем не менее, прогресс всё равно возможен. Например, Фогт отмечает заслуги учёных, изучавших черепа, в частности, таких как Мортон, Блюменбах, Велькер, Брока, а также тех, кто пытался вывести «среднестатистического человека» с помощью методов краниометрии и антропометрии, например Кетле. Некоторые из них прям жесткие научные расисты, а некоторые до сих пор котируются в антропологии. Да, их данных недостаточно, выборка невелика, измерительные методологии противоречивы и строго говоря на том уровне знаний, который был в XIX веке ещё было рано делать каки-либо обобщающие выводы. Фогт и сам это прекрасно понимает и прямо об этом говорит, но он все же убежден, что надо дерзать и пытаться, и только так, путем ошибок, можно постепенно продвинуться хоть немного дальше. Как мы помним, мотив Фогта в том, чтобы изучать человека как животное, как часть природы, без всяких особых скидок. Теперь он обращает внимание на то, как сильно сопротивляются сами люди этой идее:

Когда побеждены трудности, когда собрано хоть сколь-нибудь материала и является желание высказать результаты своих исследований, тогда из глубин общества восстают новые враги, с которыми вновь приходится начинать борьбу. Человеческая гордость возмущается при мысли, что господина природы третируют, как всякий другой предмет в природе. Натуралист открывает сходство между человеком и ближайшими к нему млекопитающими — обезьянами — и поднимаются крики против дерзких попыток затрагивать человеческую природу в её внутреннем святилище. Весь цех философов, видевших обезьяну только в клетке зверинца или зоологического сада, начинает взывать к духу, душе, самосознанию и Бог знает к каким качествам человека, смотря потому, как они преломляются в той или другой философской призме.

Даже учёные делают ошибки, идя на поводу у общественной морали. Один из авторов, например, пишет, что различия между людьми столь значительны, что они должны быть выделены в отдельное царство, а затем тут же утверждает, что человек лишь одна из ветвей обезьяноподобных существ. Другой учёный, желая принизить роль чернокожих, утверждает, что умственные способности шимпанзе не уступают боснийцам, но в то же время настаивает, что структура мозга у людей совершенно уникальна и несравнима с обезьянами. Фогт язвит: если у человека обезьяний мозг, тогда откуда у него человеческие мысли? Или если у него человеческий мозг, тогда откуда повадки обезьян? Он сравнивает ситуацию с классификацией животных. У хищных кошек тоже есть множество видов и подвидов: тигры, львы, рыси, дикие кошки и т.д. И точно так же, считает он, человечество состоит не из одного вида, а из множества рас, отличающихся формой черепа, пропорциями тела, цветом кожи, строением мозга, способностью к абстрактному мышлению и культурному развитию (см. полигенизм). Чтобы понять природу этих различий, нужно изучать расовые признаки с той же строгостью, как это делается в зоологии. Фогт настаивает: задача антропологии — изучать происхождение рас, их физические и умственные различия, их древнейшую историю, включая доисторические времена, когда люди жили в пещерах, вместе с мамонтами и пещерными медведями. Для этого нужны данные из археологии, геологии, сравнительной анатомии, физиологии, краниологии. И главное — это честность перед реальностью, без страха перед моральными или религиозными выводами. Уважая Лайеля, Дарвина, Геккеля и других мыслителей своего времени, Фогт предлагает идти по тому же пути: от эмпирики к обоснованным выводам о том, кто такой человек и откуда он пришел.

Нам будет все равно, найдет ли демократ южных штатов подтверждение или отрицание невольничества в наших исследованиях; или янки, гордящийся своей расой и не позволяющий себе сеть рядом со своим поваром-негром, станет опираться на наши результаты.

Краниология Фогта: от расизма и мизогинии до критики рабства

Вторая лекция посвящена развитию и уточнению методов, необходимых для сравнительного изучения человеческих черепов. Фогт настаивает, что именно краниология, будучи одной из немногих областей, где можно применять точные измерения, должна стать краеугольным камнем антропологии. Он выступает за строгую метризацию и систематизацию данных — в противовес тем исследователям, которые предпочитают визуальные сравнения, субъективные оценки и эстетические ассоциации. Сам Фогт отлично понимает аргумент о том, что народы за тысячи лет множество раз мигрировали, и по этому никаких «чистого» немца или «чистого» француза просто не может существовать в принципе. Но Фогт верит в силу науки и в работу статистики, особенно при большом количестве данных, поэтому он начинает с обсуждения того, как в науке формируются абстрактные представления о «среднем человеке» или «среднем черепе». Он упоминает недавнее открытие, что благодаря тому, что страны с воинскими повинностями долгое время вели учет призывников, удалось сделать множество выводов о изменениях в росте и весе людей на длинных временных промежутках. Один из таких примеров — это работа французского антрополога Поля Брока, который, используя данные военных призывных комиссий, сумел реконструировать географическое распределение высокорослых кимвров и низкорослых кельтов во Франции. Брока указал области, где эти типы сохранили свою антропологическую чистоту, и те, где произошло перемешивание. Этот пример служит для Фогта наглядной иллюстрацией того, как методы точных наук: таких как физика, метеорология, математика, должны применяться и в антропологии. Только строгие измерения, выраженные в числах, могут служить базой для научных заключений. Фогт подчёркивает, что даже такие, казалось бы, неуловимые характеристики, как цвет кожи и волос, требуют объективной шкалы. Он предлагает создание таблиц цветов по аналогии с «цианометрами» (инструмент, созданный де Соссюром и Александром Гумбольдтом), используемыми для измерения оттенков неба. Это нужно, чтобы избежать путаницы, когда один исследователь описывает кожу как «оливковую», а другой — как «тёмно-медную», имея в виду, возможно, одну и ту же расу. Однако Фогт признаёт, что составление такой таблицы крайне затруднено технически, и пока не даёт однозначных результатов.

Также он упоминает статистический метод бельгийца Адольфа Кетле, применённый к человеческому телу: по его примеру возможно рассчитать усреднённые параметры роста, массы, длины конечностей и, следовательно, вывести некий обобщённый тип. Этот же метод, считает Фогт, можно применить к целым расам. Но здесь возникает первая трудность: как совместить биологическую реальность с математической абстракцией? У каждого народа, у каждой группы свои пропорции, свои особенности развития, не говоря уже о том, какой огромный разброс будет внутри каждой группы. Следовательно, «средний человек» неизбежно становится фикцией, удобной для таблиц, но далёкой от реального многообразия человеческих тел.

Поэтому Фогт делает акцент на черепах — как наиболее жёсткой, сохранившейся в тысячах экземпляров структуре. Он подробно излагает историю и методологию краниометрии (наука о измерении черепа), ссылаясь на французскую метрическую систему как наиболее точную основу измерений. При этом он отдаёт должное немецким и австрийским исследователям, таким как Шерцер, Шварц, Буск, Велькер, фон Бэр и Эби. Каждый из них предлагал свою систему измерения черепа, с собственным набором точек, осей и углов. Но все они были связаны общей целью: найти объективные параметры, по которым можно было бы сравнивать черепа разных рас, народов и даже эпох. Фогт с уважением описывает работу швейцарского анатома Кристофа Эби, который разработал систему вертикальных и горизонтальных проекций, а также тщательно продумал, какие именно точки на черепе являются наиболее стабильными для измерения. Он соглашается, что только такие фиксированные точки (например, на лобной кости, затылке, виске) позволяют избежать произвола. Особенно ценным он считает принцип отбора наиболее тонких участков черепа, позволяющий установить, где анатомическая граница мозга наиболее чётко отразилась на внутренней поверхности костей. Важно отметить, что Фогт постоянно подчёркивает: форма черепа — это не просто внешняя оболочка, а результат и одновременно следствие мозговой структуры. Таким образом, краниометрия — это не декоративная наука, а способ проникновения к невидимому: через кости — к мозгу, через форму — к интеллекту. Он признаёт, что форма мозга при жизни определяется множеством факторов, включая не только расу, но и возраст, пол, питание, болезнь, интеллектуальную деятельность, но всё же остаётся достаточно устойчивой, чтобы сделать общие выводы на уровне больших групп. Таким образом, строго говоря, Фогт поддерживает френологию (впрочем, этой чепухой увлекались даже левые, например Карл Маркс), но сам он это конечно не признает, и как будет видно дальше, даже будет критиковать френологию, как шарлатанство. Это немного странно, ведь он прямым текстом говорит, что мозг и череп развиваются неразрывно и повторяют форму друг друга.

Как бы там ни было, Фогт вводит также различение между тремя основными формами черепа: длинноголовыми (долихоцефалами), короткоголовыми (брахицефалами) и среднеголовыми (мезоцефалами). Эти термины, введённые фон Бэром, легли в основу многих антропологических классификаций. Он подчёркивает, что долихоцефалия и брахицефалия это не эстетические категории, а анатомические параметры, которые измеряются по отношению длины черепа к его ширине, выраженной в процентах. Такие различия наблюдаются не только между расами, но и внутри них, и даже у одного и того же народа в разные эпохи. Это делает классификацию ещё более трудной, но якобы не менее необходимой. Затем Фогт обсуждает другие виды проекций черепа: профильную, лицевую и базальную. Особенно интересной он считает работу Кампера, разработавшего так называемый «лицевой угол», ставший популярным среди учёных XVIII-XIX веков. По Камперу, чем меньше угол между лбом и лицом, тем ближе череп к животному типу; чем он прямее, тем «благороднее» форма. Хотя сам Фогт скептически относится к этой концепции, он признаёт её историческое значение и влияние на популярные представления о расах. Однако он подчёркивает, что такой метод слишком груб и не учитывает структурных нюансов черепа, особенно в нижней челюсти и основании черепной коробки. До сих пор Фогт пытался показать, что это просто измерительная наука без всякой политики и всяких личностных эстетических предпочтений, и, тем не менее, когда дело доходит до сравнения черепов негров и белых, здесь Фогт во весь рост выпячивает свои расистские предубеждения. Череп негра ему больше похож на животное, а черепа такого типа встречаются только в отсталых нецивилизованных регионах и т.д. и т.п. В общем-то этого стоило ожидать от книги с таким содержанием. Забавно, что и здесь выступает некая версия излюбленной всеми золотой середины, и Фогт называет самым оптимальным для развития цивилизации некий средний тип, который, вот как кстати, лучше всего проявляется у его любимых французов.

Способности к цивилизации заключаются в середине между двумя крайностями, в известной степени среднеголовости — заключение в высшей степени благоприятное для французов, потому что они находятся в середине ряда среднегодовых.

Но краниометрия не является самоцелью, это только начало. Без точных измерений черепа невозможно перейти к более тонким вопросам, как, например, взаимосвязи между формой черепа и уровнем развития мозга, от чего, в свою очередь, якобы зависят психические способности и поведенческие особенности. Фогт снова и снова возвращается к общей установке о тому, что наука о человеке должна быть прежде всего наукой измерений, чисел, костей и сравнений. Поэтому он с одобрением относится к появлению фотографии, новой технологии, которая, по его мнению, способна произвести революцию в антропологии. Фотография, в отличие от рисунка, передаёт пропорции точно, без искажений и субъективных трактовок. И только когда нужная точность будет достигнута, тогда антропология может претендовать на статус объективной дисциплины, способной говорить о человеке без метафизики, морализаторства и мифологии.

Много места в лекции отведено половым различиям. Фогт подчёркивает, что мужские и женские черепа и лица различаются по пропорциям. У женщин чаще встречаются округлые формы, меньше выступают надбровные дуги, шире лицо в средней части. Эти различия, по его мнению, необходимо учитывать при анализе черепов, иначе легко ошибиться в определении расового типа. И также, как в расизме Фогт умудряется превысить даже и без того высокий средний уровень XIX века, так ещё больше он ухищряется сделать это в области мизогинии. Его презрение к женщинам выступает здесь даже более ярко, чем расизм. Смотрите сами:

Вообще можно сказать, что тип женского черепа во многих отношениях подходит к типу детского, ещё более к типу черепа низших рас, а с этим обстоятельством по-видимому находится в связи и то явление, что разница полов относительно образования черепной полости увеличивается с совершенством расы, так что европеец гораздо больше превосходит европеянку, чем негр негритянку.

<…>

Давно уже было замечено, что народов, идущих вперед по пути цивилизации, мужчина опережает женщину и что напротив того, у народов, которые нисходят обратно с высшей степени культуры, женщина стоит выше мужчины. Как в нравственном мире — женщина хранительница старых привычек и обычаев, народных и семейных преданий, саг и религии, так и в материальной области она является хранительницей первобытных форм, которые чрезвычайно медленно уступают влияниям цивилизации и изменяющегося образа жизни. Можно сказать не шутя, что легче произвести революцию в государстве и уничтожить его правительство, чем изменить устройство очага на кухне, хотя это устройство, перешедшее из незапамятных времен, недостаточно и бессмысленно до последней возможности. Подобным же образом женщина сохраняет в образовании своей головы указания на прежнее состояние, из которого выработалась раса или племя, или из которого они опустились.

И это не первое и не последнее такое высказывание в адрес женщин. После обсуждения внешних признаков полов и вдоволь унизив женщин, Фогт переходит к мозгу. Он считает, что именно мозг должен стать центральным объектом антропологии. В отличие от кожи или черепа, мозг непосредственно связан с психическими функциями, с интеллектом, волей, способностью к абстракции. Но, как он подчеркивает, мозг чрезвычайно трудно изучать: он плохо сохраняется, быстро разлагается, его масса и форма изменяются в зависимости от возраста, болезни, питания. Тем не менее, по возможности, необходимо измерять его вес, объём, соотношения долей, степень извилинности. Особенно важен объём мозга по отношению к массе тела: он может служить сравнительным показателем между людьми и животными, между разными расами и между здоровыми и дегенеративными формами. Само собой он подчеркнул, что самый большой мозг женщины весит все равно меньше, чем самый маленький мозг мужчины. Фогта не останавливают даже факты, поэтому он с радостью использует аргументы в духе «исключения подтверждают правило»:

В вопросе о развитии мозга особенную важность имеет отношение его массы и его веса к уму и творческой силе. Вообще замечено, что талантливые и развитые люди имеют относительно больший череп, и действительно, измерения доказывают, что сильные и богато одаренные люди, как напр. Кювье, Шиллер и Наполеон обладали очень большим черепом, а следовательно и очень развитым мозгом. Прямые взвешивания также подтверждали это. Однако же, Вагнер в Геттингене составил довольно большую таблицу весов мозга, в том числе многих замечательных людей и, основываясь на ней, старался доказать, что сейчас изложенный взгляд на дело неверен, потому будто, что люди, как например Тидеманн и Гаусманн, имевшие высокое положение в науке, занимают очень низкое место по весу своего мозга. Но исключение только подтверждает правило; двое названных ученых умерли очень старыми и от совершенного истощения жизненных сил, от атрофии, вследствие которой все органы, не исключая и мозга, подверглись значительному истощению.

Он ссылается на масштабные исследования Брока, проведённые на черепах парижских рабочих, с кладбищ бедняков, могилы которых датируются XII веком и далее. На основании этого исследования Фогт утверждает, что объём мозга прямо связан с уровнем цивилизации. Он указывает, что со временем, по мере накопления данных, можно будет проследить, как мозг развивается в истории, по мере роста культуры, языка, орудий труда. Тем самым он связывает физическую анатомию с историческим процессом, подчеркивая: развитие мозга есть не просто врождённое, но также историческое и социальное явление. Но есть тут одна очень странная особенность. Фогт манипулирует фактами на фоне собственных же высказываний. Особенно смешным выглядело то, как Фогт пытался оправдывать самого себя. Всем широко известно, что Фогт был толстяком, об этом шутили и враги (Маркс) и друзья (Краузе), и даже он сам. Но вот в своей лекции Фогт доходит до аргумента про соотношение веса мозга и веса тела. Мол, чем более худой человек, тем больше по идее весит мозг в пропорции к телу, и значит он должен работать эффективнее. Но тогда выходит, что толстяки тупеют, а значит тупеет и сам Фогт! Конечно же он не может пройти мимо такой важной темы:

Чем хуже питается животное, тем относительно больше весит его мозг и тем значительнее должна быть его душевная деятельность, если бы это отношение было правильно. И все таки голод острит не только зубы, но и мысль, а по мнению Горация, ожирение — признак начинающейся тупости. Но мы зашли бы слишком далеко, если бы признали эти результаты поверхностного наблюдения за математически точное отношение.

Конечно же он понимает и существование всяких исключений в вопросе пропорций: такие как слоны, киты или певчие птицы. И поэтому сам же говорит, что недостаточно сравнения масс, и что надо учитывать также и длину позвоночника и рост (на современном языке это называется индекс энцефализации; EQ). И, казалось бы, ну ладно, давайте добавим эту переменную, и выведем новый коэффициент с учетом роста! Но вместо этого он находит каких-то аболиционистов-ученых, которые заявили что череп негра равен черепу европейца, возмутился этим, и начал доказывать обратное. Он составил новейшую таблицу объемов черепа, снова безотносительно каких либо ещё показателей. Учитывать хотя бы рост он даже не думает! Поэтому когда он обнаружил, что черепа средневековых французов меньше, чем в XIX веке, и делает вывод что объем мозга растет со временем, то стоило бы учесть, что также сильно изменился и их рост. Но об этом обстоятельстве он снова не говорит ли слова! Он прямо на соседних страницах сначала задает новую переменную для измерений и тут же плюет на нее, потому что она испортит его красивые выводы. А что самое интересное, Фогт доказывает, что черепа негров-рабов в Америке меньше, чем свободных в Африке. Из этого он делает вывод, что среда обитания влияет на размеры мозга даже в краткосрочном периоде, и жирно намекает на то, что нужно отменять рабство, и что оно противоестественно и вредит развитию человека.

Расист такого калибра вдруг выступает за освобождение негров из рабства. Но сделав буквально только что выводы о том, что изменение среды обитания оказывает влияние на объем черепа и рост, он почему-то не допускает, что повышение уровня жизни в Африке тут же приведет к уравниванию показателей физиологии. Т.е. он буквально называет среду причиной, а череп следствием, но в случае с Африкой отказывает признавать работоспособность этого принципа! Подобную расистскую непоследовательность мы увидим также у коллеги Фогта по цеху — Людвига Бюхнера. Весь этот раздел отлично передаёт дух псевдонаучного рвения XIX века, в котором страсть к измерениям, вера в объективность чисел и анатомии сочетается с глубоко укоренёнными предрассудками — расизмом, мизогинией, и неосознанной предвзятостью, подаваемой как научная истина.

Строение мозга и сравнение человека и обезьяны

В четвёртой лекции Карл Фогт переходит к системному анатомическому описанию головного мозга человека — органа, который он считает центральным ключом к пониманию как человеческой природы, так и её отличия от животного мира. Эта лекция имеет особенно выраженную материалистическую направленность, мозг рассматривается не как вместилище души или сознания, а как высшая форма органической материи, подчинённая законам природы. Любое изменение в мозгу повлияет на работу нашего сознания и мышления, вплоть до потери памяти или состояния овоща.

Фогт начинает с элементарного. Он описывает, из чего состоит мозговая ткань: из серого и белого вещества, из клеточных элементов (нейроны, которые ещё не имели названия и не совсем хорошо были изучены, хотя на картинках у Фогта уже напоминают типичные изображения нейронов), из сосудистой сети и соединительной ткани. Он подчёркивает, что мозг, несмотря на свою мягкость и кажущуюся однородность, имеет строгую архитектонику и чрезвычайно сложную дифференцировку. Особенно важен, по его мнению, тот факт, что мозг разделён на функциональные зоны, каждая из которых имеет собственную структуру, вес, плотность и, как можно предполагать, специфические задачи. В центре анализа соотношение между мозжечком и большими полушариями. Он подчёркивает, что в то время как мозжечок ответственен в первую очередь за координацию движений, равновесие и бессознательные рефлексы, полушария большого мозга — это структура, определяющая интеллект, сознание, суждение, волю. Именно они достигают наибольшего развития у человека, в особенности лобные доли, которые у животных значительно меньше и проще устроены. Таким образом, в пространственном смысле интеллект «сидит» в передней части головы. Фогт настаивает: если мы хотим понять, в чём заключается отличие между разными типами людей и между человеком и животным, нужно смотреть на развитие и форму больших полушарий, в частности, на извилины. Он обращается к работам Гратиоле и Вагнера, которые описывали степени сложности этих извилин у разных народов и у разных животных. Чем более расчленённый мозг, тем выше его потенциальные способности. У животных, говорит Фогт, мозг гораздо более гладкий; у низших рас человека менее сложный, чем у европейцев.

Однако он предостерегает от грубых обобщений. Он подчёркивает, что между людьми возможны колоссальные индивидуальные различия, и что размер или масса мозга не всегда прямо коррелируют с интеллектом. Но при этом он остаётся верен своей материалистической позиции: психика, разум, мораль — всё это функция органа, и никакой «души» вне нейрофизиологической деятельности не существует. Значительное место в лекции Фогт отводит критике френологии, популярной в XIX веке псевдонауки, утверждавшей, что по форме черепа можно судить о наклонностях, характерах и способностях человека. Он называет это шарлатанством, ненаучным суеверием, игрой в обман, столь же вредной, сколь и комичной. Он признаёт, что существует локализация функций, т.е. определённые области мозга действительно связаны с конкретными задачами: речью, зрением, моторикой, памятью. Но это не имеет ничего общего с тем, чтобы «искать в затылке центр набожности, а на виске склонность к воровству», как это делали френологи. Такое упрощение, по мнению Фогта, только дискредитирует подлинную науку о мозге.

В контексте локализации функций он затрагивает вопрос, вызвавший споры даже среди учёных: можно ли точно определить, где «сидит» речь, воображение, абстрактное мышление? На этот счёт он осторожен. На момент написания лекций не было ещё точных данных, позволяющих с уверенностью называть зоны. Тем не менее, уже в то время наблюдались случаи, когда повреждение определённых участков мозга приводило к утрате конкретных способностей: например, речи или способности к ориентированию. Это давало косвенные, но важные доказательства в пользу теории функциональной специализации. Он также обсуждает анатомию мозговых полостей — желудочков. По этому вопросу шли ожесточённые споры, особенно в Англии, где некоторые исследователи пытались доказать, что у человека эти полости устроены принципиально иначе, чем у обезьян. Фогт категорически отвергает такие утверждения, называя их бессмысленной попыткой сохранить идею «особого положения человека» любой ценой. Он подчёркивает, что строение мозга у человека и человекообразных обезьян сходно до деталей, и различия между ними только количественные, а не качественные. И доказательствам этого посвящает наверное самые крупные по объему разделы книги.

Пятая лекция представляет собой логическое продолжение физиологического и сравнительного подхода Фогта к изучению человека. От мозга и черепа он переходит к остальному телу, чтобы показать, что различия между человеческими расами не ограничиваются только формой головы. Они проявляются во всём теле, в строении таза, конечностей, лица, кожи, а также внутренних органов. При этом Фогт стремится охватить как костные, так и мягкие ткани, уделяя внимание даже тем деталям, которые могли бы показаться второстепенными. Однако именно в таких деталях, как он подчеркивает, скрывается стабильность расовых признаков.

Начинает он с таза и конечностей, особенно с тех частей тела, которые обеспечивают прямохождение. По его словам, вертикальное положение тела — это важнейшее отличие человека от животного, и строение таза здесь играет ключевую роль. Далее Фогт рассматривает руки и ноги. Он подчёркивает, что у человека руки освободились от опорной функции и стали исключительно манипулятивным органом. Стопа человека — плоская, арочная, адаптированная к длительной ходьбе. У обезьян она остаётся хватательной, с подвижным большим пальцем, что делает её скорее «второй рукой», чем опорой. И естественно, только черная раса из всех людей больше всего похожа на обезьян. Но про конечности он ещё будет говорить отдельно. Особое внимание Фогт уделяет коже; её цвету, строению, способности к потоотделению и росту волос. Здесь он поднимает один из центральных вопросов расовой антропологии XIX века: можно ли считать цвет кожи случайным признаком или он представляет собой постоянную, наследуемую расовую характеристику?

Фогт однозначен: цвет кожи это глубоко укоренённый биологический признак, тесно связанный с другими анатомическими свойствами. Он настаивает, что цвет зависит не только от меланина, но и от толщины эпидермиса, его прозрачности, степени васкуляризации нижележащих слоёв. Именно поэтому у разных рас не просто разный цвет, но и разный характер кожных покровов: у негров она плотная, сухая, мало потеющая кожа; у европеоидов она тонкая, влажная, с обильным потоотделением. Говоря о волосах, Фогт анализирует не только цвет и длину, но прежде всего сечение и форму волоса. Он обращает внимание на то, что у негров волос круглый в сечении, что делает его курчавым; у монголов более плоский, отсюда прямота и густота их причёсок; а у европейцев чаще овальный, что объясняет волнистость. Он видит в этом устойчивые, наследуемые признаки, которые невозможно объяснить только климатом или образом жизни. Переходя к лицу, Фогт рассматривает строение глаз, носа, губ, щёк, подбородка и ушей. Каждый из этих элементов, по его мнению, несёт в себе признаки расовой принадлежности. Так, у негров более выдающиеся скулы, широкий и приплюснутый нос, толстые губы, слабовыраженный подбородок. У монголов характерная эпикантусная складка у глаз, плоское лицо, небольшая челюсть. У европейцев выраженный подбородок, узкий нос, тонкие губы. Он подчёркивает, что это не вариации внутри одного типа, а устойчивые системы признаков, которые воспроизводятся из поколения в поколение, в том числе при рождении в других климатических зонах. Таким образом, речь идёт не о внешнем «влиянии среды», а о глубоком биологическом различии.

Фогт также касается внутренних органов: печени, почек, лёгких. Хотя о них известно меньше, Фогт упоминает, что исследования вскрытий показывают определённые различия и на этом уровне. Так, у негров печень может быть более тяжёлой, почки менее симметричными, сердце крупнее. Он подчёркивает, что в будущем анатомия рас должна обязательно включать исследования этих органов. Он открыто говорит, что все эти анатомические отличия позволяют утверждать: расовые различия не сводятся к «цвету кожи» — это системные, комплексные различия, касающиеся всего организма. И потому идея об «одном человечестве», по его мнению, больше политическая или религиозная, чем научная. Он не делает окончательных выводов в этой лекции, но создаёт основу для будущей аргументации в пользу полигенизма: теории множественного происхождения рас.

В шестой лекции Фогт переходит к центральной теме всей книги — систематическому сравнению человека с его ближайшими родственниками в животном мире, прежде всего с человекообразными обезьянами. Это сравнение не имеет, как он подчёркивает, ни оскорбительного, ни уничижительного характера. Оно не продиктовано стремлением «принизить» человека, как утверждают его критики, а служит научной цели: определить степень родства, выявить как различия, так и общие черты, и тем самым понять подлинное положение человека в природе.

На первом плане, как и всегда, у нас будут стоять анатомические признаки; а что касается рутинно-философских воззрений, которыми некоторые натуралисты украшают свои сочинения, то мы их только слегка будем касаться. Пусть Шопенгауэра полагает различие человека от обезьяны в воле, а Бишоф — в самосознании; для нас это решительно все равно.

Вспоминает он и определения из античных анекдотов, например про Платона и общипанного петуха Диогена, «двуногое без перьев». Но теперь пришло время науки. И вопреки заявленному обещанию никого не оскорблять, он то и дело сравнивает сначала белого человека с обезьяной, показывая что различия все же весьма заметны, а потом, как бы чисто для иллюстративности, между ними ставит негра, как переходную стадию, и пытается показать что у него буквально всё: кисть, таз, даже стопа и т.д. — очень похоже на обезьян. Фогт начинает с самых очевидных различий между человеком и обезьяной. Во-первых, это полное освобождение верхних конечностей у человека. Руки человека — это орган труда, творчества (см. марксизм, с отличием человека от животных через «творческую» руку), хватания и манипуляции, тогда как у обезьян передние конечности ещё выполняют функцию опоры при передвижении. Отсюда вытекают ключевые различия в строении плечевого пояса, лопатки, формы кисти, подвижности большого пальца. У человека большой палец руки развит гораздо сильнее, он противостоит остальным, что делает возможным точный захват, необходимый для орудийной деятельности. У обезьян, наоборот, пальцы схватывают по принципу крючка, а не щипцов.

Далее Фогт анализирует структуру таза. У человека таз широкий и чашевидный, оптимально приспособленный для прямохождения, устойчивого равновесия и вынашивания потомства. У обезьян он более узкий, направленный косо назад, менее пригодный для вертикального положения тела. Это особенно выражено в сопряжении с позвоночником: у человека позвоночник формирует двойной изгиб, обеспечивающий амортизацию и устойчивость при движении. У обезьян позвоночник прямее, и центр тяжести тела смещён вперёд, что делает их неспособными к длительной вертикальной позе. Далее он переходит к анализу строения зубов, сравнивает пропорции конечностей, структуру стопы. Но огромное место в лекции отводится мозгу. Здесь Фогт детально обсуждает спор между Оуэном (не тот, что коммунист) и Гексли, двух главных представителей противоположных позиций в анатомии человека. Оуэн утверждал, что у человека есть особая структура в мозге — гиппокампус минор, которой нет у обезьян. Гексли доказал, что эта структура встречается и у человекообразных обезьян. Фогт решительно становится на сторону Гексли. Он считает, что попытка Оуэна отстоять особое положение человека — это не наука, а метафизика. Все анатомические данные говорят в пользу эволюционной непрерывности. Формы мозга у человека и шимпанзе различаются степенью развития, но не по принципу строения. Ещё один ключевой момент — развитие мозга в процессе онтогенеза. У человека, как и у всех млекопитающих, мозг проходит стадии, напоминающие формы мозгов у низших животных. У эмбриона человека на ранней стадии мозг схож с мозгом рептилий, затем с мозгом приматов. Это отражает идею эмбриологического параллелизма, согласно которому индивидуальное развитие повторяет стадии филогенеза — идею, которая в будущем будет развита Геккелем. Это спорное ныне наблюдение Фогт использует как доказательство постепенности эволюции: нет внезапного «скачка» от животного к человеку, есть только последовательное усложнение структур.

Фогт подчёркивает, что череп у человека и обезьяны отличается не только по форме, но и по внутреннему содержанию. Особенно важны для него данные о кубическом объёме черепа. У человека средний объём — от 1300 до 1500 см³, у самых высокоразвитых обезьян — около 400 см³. В случае микрокефалов (людей с патологически маленьким мозгом) объём может быть ниже 700 см³, и такие случаи использовались некоторыми учёными (например, Бишофом) как аргумент в пользу «сближения» с обезьянами. Однако Фогт возражает: микрокефал — это исключение, патология, а не тип. Основной объём у человека всегда выше обезьяньего в несколько раз. Но то, что мозг микрокефала теряет умственные способности и навыки социализации, по мнению Фогта, только ещё один аргумент в пользу того, что интеллект есть функция мозга, а не некой трансцендентной души.

Классификация приматов и новый виток расизма

В седьмой и восьмой лекциях Карл Фогт переходит от сравнения человека с обезьяной к более широкому обзору зоологического порядка, к которому оба принадлежат. Он подробно рассматривает систематику обезьян, их классификацию, распределение по географическим регионам и строение, подчёркивая, что только в рамках естественнонаучной классификации можно определить подлинное место человека в животном мире. Его основная цель в этой лекции, это демонстрация того, что человек не образует отдельной «божественной» категории, но занимает конкретную позицию в ряду приматов. И, тем не менее, он конечно же не может обойтись без очередного всплеска расизма: потому что извиняется перед читателем за то, что до сих пор сравнивал преимущественно белого человека и обезьяну, из-за чего могло показаться, что человек слишком отличается от обезьяны! Но Фогт спешить исправить это недоразумение, и уверен что введение в повествование большего количества негров покажут, что человек и обезьяна не так далеки друг от друга, как может показаться! И это при том, что и до этого он вполне себе использовал этот прием для иллюстративности. Но теперь он решил сделать на расизме особенный акцент. И даже более того, Фогт не спешит, как Бюхнер, слишком размывать грань между животными и человеком, он не против сохранить пропасть, и все таки ищет какую-то середину между крайностями:

Идя строго научным путем и опираясь на добытые до сих пор факты, мы пришли к заключению, что между высшими, человекоподобными обезьянами и человеком существуют важные различия, на столько важные, что, благодаря им, человеческий организм занимает особенное место в системе животного царства. Но нельзя было не заметить также, что эти различия все таки не столь значительны, чтобы ими уничтожалось тесное родство человека с ближайшими к нему животными.

Но не будем снова по кругу проговаривать одно и тоже. Пора переходить ко второй половине книги и заканчивать наш обзор. Фогт рисует краткую зоологическую схему: царство животных делится на типы, типы — на классы, классы — на отряды, отряды — на семейства, роды и виды. В этой системе человек входит в отряд приматов. Он не занимает «особого» положения, как это утверждали теологи или натуралисты, пытавшиеся примирить науку с религией, а подчинён тем же законам классификации, что и все животные. В этом отношении человек это один из видов рода Homo, а этот род входит в семейство человекообразных обезьян, наряду с гориллой, шимпанзе, орангутаном и гиббоном. Но опустим все эти длинные сравнения видов, стоит разве что упомянуть, что Фогт для иллюстрации вариативности внутри одного рода, берет среди людей два типа, как он сам выражается, «две крайности»: негра и германца.

После этого он задаётся вопросом: где живут различные расы? Как они распределены по поверхности Земли? И какие факторы — климат, рельеф, растительность, животный мир — влияли на их развитие и формирование? Ответы на эти вопросы он стремится дать, основываясь на географии, зоологии, анатомии и истории, отказываясь от любых мифологических или теологических объяснений. Фогт утверждает, что расы не распределены хаотично. Их география чётко определена, а зоны проживания устойчивы на протяжении тысячелетий. Это устойчивое распределение, по его мнению, невозможно объяснить просто историческим развитием или миграциями. И в конечном итоге, исходя из своей гипотезы о полигенетизме, приходит к выводу, что даже полное изменение среды в лучшую сторону не сможет сделать негров равными белым людям, потому что среда имеет очень ограниченное влияние, если речь идет о том, что перед нами два разных вида, как лев и тигр.

От физиологии и истории: первые люди и каменный век

Девятая лекция содержит введение в палеонтологию, где Фогт показывает последние открытия в изучении людей каменного века, доказывающие древность человека. И само собой пещерный человек обязательно должен больше напоминать негра, чем германца, куда же без этого. Фогт начинает с обсуждения находок бельгийского ученого Филиппа-Шарля Шмерлинга в пещерах Льежа, где были обнаружены человеческие черепа, кости и примитивные орудия труда рядом с останками вымерших животных, таких как мамонты, пещерные медведи и носороги. Эти находки, по мнению Фогта, указывают на сосуществование человека с доисторической фауной, что радикально противоречит библейской хронологии, ограничивающей историю человечества несколькими тысячами лет. Шмерлинг, несмотря на первоначальный скептицизм научного сообщества, предоставил доказательства, которые Фогт считает неопровержимыми. Далее он обращается к открытиям Жака Бушэ де Перта в долине Соммы, где в гравийных отложениях были найдены кремнёвые орудия, включая топоры и скребки, также связанные с вымершими видами. Эти находки, по словам Фогта, подтверждают высокую древность человека, жившего в так называемый дилувиальный период, связанный с ледниковыми эпохами. Он описывает черепа из пещер как принадлежащие примитивным людям, чьи анатомические черты (например, прогнатизм и массивные надбровные дуги) он сравнивает с современными «дикими» народами, такими как аборигены Австралии или африканские племена. Фогт подчёркивает, что эти останки опровергают идею недавнего сотворения человека, настаивая на геологической шкале времени, измеряемой десятками тысяч лет. Он также обсуждает сопротивление учёных, таких как Жорж Кювье, которые отрицали древность находок, считая их случайными или поздними захоронениями. Завершая лекцию, Фогт акцентирует важность пещерных находок как эмпирической базы для антропологии, подчёркивая, что они не только подтверждают древность человека, но и намекают на его примитивный образ жизни, схожий с охотничьими культурами.

Десятая лекция углубляет палеонтологический анализ, сосредотачиваясь на конкретных находках, таких как пещера Дениз в Англии и челюсть Аббвиля, обнаруженная Бушэ де Пертом. Фогт описывает пещеру Дениз как богатый источник человеческих костей, кремнёвых орудий и останков доисторических животных, включая гиен и слонов. Эти находки, по его словам, связаны с дилувиальным периодом, что подтверждает присутствие человека в эпоху значительных климатических изменений. Особое внимание уделяется челюсти Аббвиля, найденной в гравийных слоях долины Соммы вместе с обработанными кремнями. Фогт детализирует её анатомию, отмечая отсутствие патологий и сходство с человеческими челюстями, что исключает гипотезы о её животном происхождении. Эта находка, по его мнению, стала поворотным моментом в антропологии, так как убедила скептиков, включая Чарльза Лайеля, в древности человека. Фогт описывает, как Лайель, изначально сомневавшийся, посетил Аббвиль и признал подлинность находок, что укрепило научный консенсус. Он также упоминает аналогичные открытия в Германии, Италии и других регионах, подчёркивая глобальный характер доказательств. Фогт предполагает, что люди дилувиального периода были кочевниками, использовавшими простые орудия для охоты, и жили в условиях сурового климата. Он подчёркивает отсутствие сложных захоронений или искусства, что отличает их от более поздних культур. Лекция завершается утверждением, что находки Аббвиля и Дениз окончательно разрушают библейскую хронологию, доказывая, что человек существовал десятки тысяч лет назад, бок о бок с ныне вымершими видами.

В следующей лекции Фогт переходит от археологии к геологии, анализируя дилувиальный период как ключевой этап в истории человечества. Фогт объясняет, что этот период связан с ледниковыми эпохами, которые сформировали ландшафт Европы и повлияли на жизнь древних людей. Он опирается на ледниковую теорию Луи Агассиса и Жана де Шарпантье, описывая морены, валуны и гравийные отложения как следы мощных ледников, покрывавших Альпы, Скандинавию и другие регионы. В этих отложениях, по словам Фогта, найдены человеческие останки и орудия, что подтверждает их связь с ледниковым периодом. Он детализирует, как ледники перемещали огромные массы грунта, создавая слои, в которых сохранились кости мамонтов, пещерных медведей и человека. Фогт подчёркивает, что люди дилувиального периода жили в экстремальных условиях, охотясь на крупных животных и укрываясь в пещерах. Он описывает их примитивные кремнёвые орудия как свидетельство низкого технологического уровня, но признаёт их адаптивность к суровому климату. Лекция также затрагивает хронологические трудности, так как точная датировка ледниковых эпох была невозможна в XIX веке. Фогт ссылается на Лайеля, который предложил геологическую шкалу времени, измеряемую десятками тысяч лет, что радикально противоречило библейским 6000 годам. Он упоминает вымирание крупных млекопитающих, связывая его с климатическими изменениями, и предполагает, что человек пережил эти катаклизмы благодаря своей изобретательности. Завершая лекцию, Фогт подчёркивает, что ледниковая теория не только объясняет геологический контекст находок, но и укрепляет тезис о древности человека, бросая вызов религиозным догмам.

Двенадцатая лекция смещает фокус на каменный век, который Фогт рассматривает как более поздний этап, характеризующийся культурным и технологическим прогрессом. Он начинает с описания археологических находок в Дании, где в торфяниках и «кухонных кучах» (свалках) обнаружены кости животных, кремнёвые орудия и примитивные украшения. Эти свалки, по словам Фогта, свидетельствуют о диете, включавшей рыбу, моллюсков и диких животных, что указывает на охотничье-собирательский образ жизни. Далее он переходит к швейцарским свайным постройкам, озёрным деревням, построенным на деревянных сваях. Эти поселения, найденные в озёрах Цюриха и Женевы, содержат остатки керамики, тканей, рыболовных сетей и костяных инструментов, что говорит о развитии ремёсел и оседлости. Фогт описывает свайные деревни как крупные общины, предполагая наличие социальной организации. Он подчёркивает, что каменный век отличается от дилувиального периода более сложными орудиями, такими как шлифованные топоры, и первыми признаками одомашнивания (например, собаки). Фогт сравнивает культуру каменного века с современными «дикими» народами, такими как эскимосы или полинезийцы, утверждая, что их образ жизни отражает этот исторический этап. Он также обсуждает отсутствие металлов и письменности, подчёркивая примитивность, но признаёт значимость перехода к оседлому хозяйству. Лекция завершается выводом, что каменный век представляет промежуточную стадию в эволюции человека, демонстрируя постепенное улучшение технологий и социальной структуры, но всё ещё далёкую от цивилизации.

В тринадцатой лекции он сравнивает пещерные культуры дилувиального периода с более поздними поселениями каменного века, подчёркивая их технологические, анатомические и культурные различия. Фогт начинает с анатомии, утверждая, что черепа каменного века имеют большую ёмкость и менее выраженный прогнатизм по сравнению с пещерными, что он интерпретирует как признак эволюционного прогресса. Он ссылается на находки в торфяниках и свайных постройках, где черепа демонстрируют более «развитые» черты, хотя его данные ограничены и выводы спекулятивны. Далее Фогт переходит к орудиям труда, отмечая, что пещерные культуры использовали грубо обработанные кремни, тогда как в каменном веке появляются шлифованные топоры, копья и рыболовные крючки, указывающие на технологический скачок. Он описывает свайные постройки как свидетельство оседлости, в отличие от кочевых пещерных групп, которые зависели от охоты. Лекция также затрагивает одомашнивание: в каменном веке появляются собаки, овцы, коровы и свиньи, чего не было в пещерах, где находят только кости диких животных. Фогт подчёркивает различия в питании, отмечая, что каменный век включал зачатки сельского хозяйства, тогда как пещерные люди питались исключительно дичью. Он продолжает сравнивать каменный век с современными «дикими» народами, такими как аборигены Австралии, предполагая их культурную и биологическую близость к древним предкам. Завершая лекцию, Фогт делает вывод, что каменный век представляет значительный шаг вперёд, демонстрируя переход к оседлости, ремёслам и одомашниванию, но всё ещё остаётся примитивным по сравнению с поздними эпохами.

Итоги книги: манифест научного расизма

Четырнадцатая лекция Фогта смещает акцент на биологию, исследуя наследственность, гибридизацию и расовые различия. Фогт начинает с обсуждения передачи физических признаков (череп, кожа, волосы), опираясь на примеры из животноводства, такие как селекция лошадей и собак. Он предполагает, что аналогичные механизмы действуют у людей, определяя расовые характеристики через поколения. Далее он переходит к межрасовым скрещиваниям, анализируя потомство, например мулатов, и утверждая, что гибриды могут быть менее жизнеспособными или культурно ограниченными. Эти выводы, основанные на анекдотичных данных, отражают расистские стереотипы XIX века и не подтверждены современной генетикой. Фогт развивает тезис о расах как отдельных видах, подчёркивая их анатомические различия (форма черепа, прогнатизм) и культурные особенности. Он ссылается на географическую изоляцию как фактор, сохраняющий расовую чистоту, приводя примеры из Африки и Америки. Лекция решительно поддерживает полигенетическую теорию, предполагающую, что расы возникли независимо в разных регионах, а не от единого предка. Фогт спорит с монизмом, отвергая дарвинистскую идею общего происхождения, и использует анатомию для обоснования множественных центров возникновения. Он также обсуждает социальные барьеры, препятствующие смешению рас, такие как культурные различия и географические расстояния. Завершая лекцию, Фогт настаивает, что биологические и антропологические данные подтверждают полигенез, представляя расы как устойчивые и различные сущности.

Следующая лекция сочетает антропологию с критикой религиозных догм, сосредотачиваясь на опровержении библейского рассказа об Адаме как едином предке человечества. Фогт называет эту традицию мифом, несовместимым с научными фактами, и ссылается на анатомические различия рас как доказательство их независимого развития. Он описывает географическое распределение рас, подчёркивая их адаптацию к местным условиям: тёмная кожа в Африке для защиты от солнца, светлая в Европе для поглощения витамина D. Эти адаптации, по его мнению, указывают на длительное раздельное существование, а не на недавнее расхождение от одного предка. Фогт предполагает, что каждая раса возникла в своём регионе — Африке, Азии, Европе, Австралии — и развивалась изолированно, что опять таки поддерживает его полигенетическую теорию. Он приводит примеры исторических контактов, таких как колонизация Америки, но утверждает, что межрасовое смешение было ограниченным из-за географических и культурных барьеров. Лекция включает саркастические замечания о библейских текстах, например, о невозможности объяснить расовое разнообразие через потомков Ноя. Фогт использует данные о черепах и орудиях из предыдущих лекций, чтобы показать, что древние люди уже были разделены на группы, схожие с современными расами. Завершая лекцию, он подчёркивает, что полигенез лучше объясняет антропологическое разнообразие, чем религиозные или монистические гипотезы, укрепляя свою антирелигиозную и расистскую позицию.

Шестнадцатая лекция завершает книгу, подводя итоги и связывая антропологию с эволюционной теорией. Фогт признаёт ценность теории Чарльза Дарвина о естественном отборе, описывая её как мощный инструмент для объяснения развития органической природы, включая человека. Он обсуждает принципы изменчивости и борьбы за существование, иллюстрируя их примерами из животного мира, такими как адаптации птиц или млекопитающих. Однако Фогт сохраняет приверженность полигенезу, предполагая, что человеческие расы развивались независимо, а не от единого предка. Он допускает существование переходных форм, которые могли соединять расы с их предками, но считает, что эти формы вымерли, оставив лишь современные различия. Лекция подчёркивает, что человек — часть природы, подчинённый тем же законам эволюции, что и другие виды, но расовое разнообразие, по мнению Фогта, указывает на множественные центры происхождения. Идея единого происхождения, по его мнению, просто упрощение, не соответствующее анатомическим и географическим данным. Завершая книгу, Фогт делает вывод, что антропология должна опираться на эмпирические факты — черепа, орудия, геологические слои — а не на мифы или догмы. Он подчёркивает, что его лекции доказывают древность и эволюцию человека, но настаивает на разделении рас как ключевом аспекте этой истории. Лекция оставляет читателя с чувством научного триумфа, но её расистские и полигенетические акценты омрачают выводы, отражая ограничения науки XIX века.