Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском и английском языках

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

Как мы уже говорили в предыдущей статье этого цикла, мы разделили проторенессанс Европы, в нашем его понимании, на две крупные части, датируя их по времени правления императоров Священной Римской Империи. В прошлый раз мы говорили про оттоновскую и салическую династии, охватывающие 962-1125 годы. В этот раз речь пойдет преимущественно о времени правления династии Гогенштауфенов, и этот период начинается сразу после смерти последнего императора из салической династии (Генриха V). Здесь мы охватываем промежуток всего в 130 лет, примерно с 1125 по 1254 гг. Это период нового витка борьбы между папами и императорами, в ходе которой на территории Италии развернется полноценная и долгоиграющая война за контроль над Северной Италией, битва гвельфов и гибеллинов. Создаются еретические движения, предвосхищающие протестантизм и критикующие официальную церковь, и впервые против них начинает применяться жесткий аппарат репрессий, массовых казней и т.д. В этот же период начнется активная фаза коммунальных революций, развития городских центров и отчетливо секуляризированной культуры. Наконец-то возникают полноценные университеты, полноценная схоластическая философия, полноценные литературные жанры, такие как куртуазная поэзия и куртуазный роман, новеллы и т.д. Возникает поэзия Вагантов, в полный рост становится вопрос борьбы за национальные языки и против господства латыни (на сей раз даже в Италии, где влияние Рима наиболее сильно). Общеевропейский архитектурный стиль романизма, являющийся скорее региональной версией поздне-римского и византийского искусства, наконец-то сменяется готикой, которая не имеет аналогов и является чисто европейским стилем без оговорок. Это, и много чего ещё (развитие алхимии, ремесел и т.д.), делает рассматриваемый нами период слишком сложным, чтобы привести всех его деятелей в таком же виде, как в первой части этой статьи. Нам все же придется идти на сокращения, и фокусироваться на основных представителях и главных событиях. Этот крупный период мы разобьём на две части, в первой будет идти речь про времена правления двух императоров и короля Германии, который занял период междуцарствия:

- Лотарь II (1125-1137) — не из Гогенштауфенов

- Конрад III (1138-1151)

- Фридрих I Барбаросса (1152-1190)

Некоторые из деятелей прошлой, оттоновско-салической эпохи, доживут до периода Гогенштауфенов и ещё будут активно действовать. Некоторых представителей этого переходного периода мы не затронули в прошлый раз, и затронем теперь, а многих придется упустить, ибо теперь известных писателей стало гораздо больше, чем век назад. Для тех, кто не готов читать эту чисто-техническую компиляцию из фамилий, предлагаем посмотреть только краткие итоги по первому периоду, или сразу общий итог всей статьи.

Первое поколение эпохи Гогенштауфенов (1125-1190)

Германия

Итак, мы начнем с Германии. Здесь одним из крупнейших авторов в этом поколении считается племянник Генриха V, последнего императора из салической династии, а также брат Конрада III и дядя императора Фридриха I Барбароссы из династии Гогенштауфенов — хронист Оттон Фрейзингский (1112-1158). Он изучал философию и богословие в Париже и Шартре; позже в Баварии популяризировал парижскую схоластику и философию Аристотеля. Он также принимал участие во 2-м крестовом походе, сопровождая короля Конрада, и регулярно выступал в качестве посредника между императорами и папой. Своей «Хроникой о двух государствах» в 7 книгах, доведенной до 1146 года и продолженной до 1209 года Оттоном Санкт-Блазиенским, а также «Деяниями императора Фридриха I», Оттон заслужил почётное место среди немецких историков Средневековья, став создателем первой со времен Евсевия Кессарийского философской интерпретации всемирной истории. В книге о двух государствах, имелись ввиду конечно государство мирян (Вавилон, Империя) и государство духа (Иерусалим, Папство). И здесь Оттон последовательно выступал за мир между этими царствами. Выступая в качестве идеолога Священной Римской империи, и вдохновляясь идеей «четырёх монархий» Иеронима Стридонского, Оттон выдвигает постулат «переноса власти», согласно которой владычество над миром «передано» было самим богом от римских императоров сначала Византии, затем Карлу Великому (800), а затем германскому императору Оттону I (962), начинания которого продолжили его преемники вплоть до Фридриха Барбароссы, которого он считал 94-м императором со времен Августа. После четвертой передачи власти должен будет наступить Апокалипсис, а его первыми нотками стал конфликт папы Григория VII и императора Генриха IV. Книга Оттона про Барбароссу не ограничивается германскими делами, так как автор отвлекается, например, чтобы рассказать о проповеди архи-мракобеса Бернарда Клервосского, о его рвении против еретиков и об осуждении и преследовании Пьера Абеляра. Эти события, о которых мы напишем ниже, как видим, взбудоражили всю Европу, и достигли даже немецких владений.

Младший современник Оттона, Гонорий Августодунский (1080-1154), автор всемирной энциклопедии «Об образе мира», популярной космологии и географии, объединённой с хроникой всемирной истории. Она была переведена на многие языки и пользовалась популярностью на протяжении всего средневековья. В ней, помимо прочего, содержалась схема того, как работают ангелы-хранители. По всей видимости, в молодости Гонорий много странствовал, и около 1100 года он наконец осел в английском Кентербери, где учился у самого Ансельма, а затем снова перебрался в южную Германию, в Регенсбург. Известны названия не менее 38 трудов Гонория на самые разные тематики, но из важного назовем лишь Комментарий к «Тимею» Платона, и книгу «Философия мира», в которой с позиции тогдашней схоластики рассматриваются важнейшие теологические проблемы и вопросы мироздания. А также трактат «Неизбежность», написанный в Англии диалог о божественном предопределении и свободе воли, в основу которого положен трактат Ансельма Кентерберийского «De concordia praescientiae et praedestinationis». Ещё один хронист, Гельмольд из Босау (1120-1177) написал «Славянскую хронику», относительно важный источник, описывающий дохристианскую и раннюю христианскую эпоху в жизни полабских славян в период немецкого переселения за Эльбу. А хронист Ансельм Хафельбергский (1099-1158) из Льежской школы, выполнял по сути роль официального посла Империи в страны восточной Европы и Византии. Хотя он и был обычным историком, но его чисто-богословские рассуждения поспособствовали утверждению раскола христианства на католицизм и православие. Кроме того, что он работал в Германии, стоит также отметить и связи с Италией, поскольку он был архиепископом Равенны с 1155 по 1158 год, и в конечном итоге умер в Милане. Из философов и ученых, помимо Оттона, выделяется Рудольф из Брюгге (1100-1170), фламандский астроном и переводчик текстов с арабского на латынь. Он был учеником Германа Каринтийского (Хорватия/Италия), и членом Толедской школы переводчиков, о которых мы ещё будем говорить дальше. Рудольф перевёл на латынь «Liber de compositione astrolabii», важнейший труд исламской науки об астролябии, написанный Масламой ибн Ахмадом аль-Маджрити, который он посвятил своему коллеге Иоанну Севильскому. В 1144 году в Тулузе перевел с арабского языка на латинский «Планисфериум» Клавдия Птолемея. Но как и Гонорий, Рудольф тоже был вынужден искать знаний за пределами Германии.

Ещё в этом регионе выделяется группа писателей, подражавших возникшей во Франции поэзии трубадуров. Создаются первые рыцарские романы. В Германии местные трубадуры носили название миннезингеры, и поэтому период их творчества в немецкой литературе называется Миннезанг (букв. «любовная песня»). В отличие от провансальской и северофранцузской лирики, чувственность и гедонизм в миннезанге несколько более сдержанны и играют значительно меньшую роль. Немецкая рыцарская поэзия умозрительна и морализованна, многие произведения имеют религиозный оттенок. Уже здесь проявляется то, что будет сказываться на немецкой культуре вплоть до XVIII-XIX веков, её выраженный консерватизм в противопоставлении с Францией. Но в целом, в своих произведениях миннезингеры точно также воспевали рыцарскую любовь к Прекрасной Даме, служение Богу и сюзерену. Изначально термин миннезанг использовался только для обозначения песен, связанных с куртуазной любовью, однако позднее распространился на всю сопровождаемую музыкой поэзию, и стал включать также и песни на политические, моральные и религиозные темы. Все миннезингеры, как и их французские коллеги, писали на диалектах своего народного языка, в данном случае немецкого, и иногда сознательно противопоставляли немецкоязычную литературу тому, что написано на латыни (ср. будущие конфликты романтиков и классицистов). В дальнейшем мы будем называть все подобные типы поэзии — поэзией трубадуров, и северо-французских труверов, и немецких миннезингеров, и всех кто ещё появится, ибо так намного удобнее. Самыми ранними представителями немецких трубадуров в Германии являются Кюренберг (1115-1180), Дитмар фон Айст (1115-1171), Мейнлох фон Сефелинген (ок. 1110-1170) и Сперфогель (ок. 1130-1200). Некоторые стихи Дитмара написаны от лица женщины, и она в этих отношениях — сильная сторона и может, например, сама выбирать себе партнёра. Но этот период считается ещё более-менее самобытным, основанным на народном творчестве немцев. Прямое влияние французских трубадуров начинает проявляться уже во второй период, ранними представителями которого считаются Генрих фон Фельдеке (1130-1195) и Фридирих фон Хаузен (1140-1190). Первое произведение Фельдеке — «Серваций» (1170) представляет собой переложение в стихах на народном (лимбургском) диалекте латинского жития святого Серватия. В куртуазном эпосе «Энеида», по сюжету анонимного французского романа «Roman d’Eneas», Фельдеке рассказывает античную историю любви Энея к Дидоне и Лавинии, но уже на современном автору фоне рыцарского быта. «Энеида» считается первым куртуазным романом на немецком языке. Единственное что тут нужно учитывать, что чисто технически Фельдеке был немецкоязычным жителем Бельгии, и в ретроспективе его можно считать бельгийским автором. Второй из них, Хаузен, был приближенным императоров, участвовал в крестовых походах как рыцарь, и погиб в сражении на Ближнем Востоке. В общем и писал он песни на тему крестовых походов, подражая другому крестоносцу и трубадуру из Франции, Конону де Бетюну (о нем дальше). В 1180-1190-х годах это поэтическое движение распространяется на восток, и к концу XII века охватывает всю Германию. Всех его представителей мы не станем перечислять, тем более что их несколько десятков, но некоторых самых крупных рассмотрим уже в следующем периоде.

С другой стороны, мракобесие тоже никуда не пропало, и в этом плане Германия прославлена двумя писательницами, достойными друг друга. Более жесткая из них, Элизабет фон Шёнау (1129-1164), мракобеска и мистик, которая прославилась своими пророческими видениями. Ее главное сочинение так и называется: «Книга видений». Элизабет не отличалась здоровьем, тяжело болела, но всегда оставалась верной монашескому аскетизму. Известно, что её видения начались в 1152 году. Она входила в изменённое, экстатическое состояние, которое могло длиться по нескольку недель, вплоть до потери сознания. Согласно Елизавете, это было время общения с Господом, Божией Матерью и святыми. Написанная Элизабет «Книга путей Божиих» (1156-1163) напоминает сочинение её подруги Хильдегарды Бингенской (1098-1179) ещё одной мистической мракобески, которая была значительно старше по возрасту. Хильдегарда тоже была автором пророческих видений, изложенных в книге «Познай пути света». Но в отличии от Элизабет, она не только записывала свои припадки бреда, но оставила несколько трудов по естествознанию и медицине, и сочиняла музыку на собственные стихи. Среди её работ следует назвать «Книгу о внутренней сущности различных природных созданий», разделенную на две части: «Книга о простой медицине» и «Книга о сложной медицине». В первой описываются растения, минералы, деревья, камни, животные и металлы с присущими им лечебными и нелечебными свойствами. Во второй она обращается к человеческому телу, его органам и функциям, причинам и методам лечения болезней, описывает лечебное действие различных трав, в том числе, например, конопли. Так что кое-какое развитие культуры в Германии все же происходит, хотя большинство немецких интеллектуалов просто переезжали в те мета, где получали образование (в основном в Италию и Францию).

Франция

Во Франции, как мы уже видели в прошлом разделе, возникают почти все ноу-хау эпохи. Здесь формируются первые схоластические школы, первые споры номиналистов и реалистов; это здесь сначала формируются первые формы романской архитектуры, и здесь же возникают первые примеры готической архитектуры. Во Франции появляется куртуазный роман, поэзия трубадуров и труверов, и даже первые масштабные ереси в христианстве. Отсюда же началась и клюнийская реформа монастырей. Почти во всех отношениях Франция оказывается передовым регионом Европы, задающий моду для всех остальных стран. Разве что переводы с арабского здесь появились позже, чем в Испании и Италии (а ещё Италия обошла французов в вопросах юриспруденции, медицины и реформы музыки, но в этом веке Франция выйдет вперед и здесь). Для начала упомянем местных трубадуров и труверов, раз уж здесь это движение возникло ещё в конце предыдущего столетия. Один из этих поэтов сильно выделяется из общей массы. Начиная свою карьеру как трубадур, Кретьен де Труа (1135-1190) вскоре превратился в первого писателя, произведения которого без сомнений называют «романами». Он стал самым крупным и всемирно известным автором рыцарских романов, основал цикл произведений о короле Артуре (бретонский цикл), при дворе которого было основано братство рыцарей Круглого стола. Впервые обработал легенду о религиозно значимом сокрытом, но желанном и недостижимом объекте — Граале. Из сохранившихся сочинений Кретьен де Труа известны 2 песни, 5 рыцарских романов и 2 поэмы: «Филомена» и «Вильгельм Английский». Все 5 дошедших до нас романов писателя написаны на старофранцузском языке восьмисложными стихами с парной рифмой. Сохранившиеся его романы «Эрек и Энида», «Клижес» (где затрагивается история Тристана и Изольды), «Ланселот, или Рыцарь телеги», «Ивэйн, или Рыцарь со львом» и «Персеваль, или Повесть о Граале» стали одними из самых известных произведений средневековой литературы, и превратили французский язык почти в основной язык художественной литературы на ближайшие столетия. Поэма «Филомена» была прямым подражанием на «Метаморфозы» Овидия, влияние которого сказывается на всех произведениях Кретьена. Позже мы увидим прямые переработки романов Кретьена среди немецких авторов.

Среди известных французских трубадуров Маркабрюн (1100-1155) оставил приблизительно 43 произведения, преимущественно сатирического характера. Он автор первой дошедшей до нас средневековой пасторали. Маркабрюн первый из трубадуров поднимает тему морали, падения нравов. В своих сирвентах он обличает похотливость женщин и критикует куртуазную любовь. А в латинском произведении Pax in nomine Domini! он воспевает Испанию как место, где воины очищают душу в сражениях с неверными. Для его произведений характерны грубый, приниженный язык, сложная форма, образы, не всегда поддающиеся расшифровке. Поэтому он считается основателем тёмного стиля провансальской поэзии (этот стиль должен был быть доступен только посвященным, элитной группе людей). Кроме него существовал легкий стиль и позже возник особый изысканный стиль, которые и были наиболее распространёнными. В темном стиле писал Гираут де Борнель (1138-1215), но при этом ему приписывают если не изобретение «лёгкой манеры» (т.е. общедоступной) поэзии трубадуров, то по крайней мере формулировку основных принципов этого стилистического направления. В знаменитом партимене с Раймбаутом Оранским о достоинствах и недостатках двух стилей Гирауту де Борнелю выпало защищать именно «лёгкую манеру». В дискуссии Борнель отмечает, что сочинение в простой манере требует не меньшего мастерства, чем песня, созданная для узкого круга посвящённых. Стихи Гираута де Борнеля ценил равно как Петрарка, так и Данте, отозвавшийся в своём трактате «О народном красноречии» о трубадуре, как поэте, воспевшем прямодушие, в своей «Комедии» он поместил его в Рай. Трубадур Жофре Рюдель (1113-1170), участник второго крестового похода, писал в основном на тему «дальней любви» и разлуки с возлюбленной, что отчасти связанно и с участием в походе. Трувер (т.е. трубадур из северной Франции) Конон де Бетюн (1150-1219) уже был упомянут нами выше в связи с немецкими последователями, как очередной поэт-рыцарь, участвующий в 3-м и 4-м крестовых походах, и сделавший сами военные походы основной темой своего творчества. Помимо этого он даже был регентом Латинской империи (католической версии Византии после захвата Константинополя крестоносцами). Уже в основанных королевствах крестоносцев, а именно в Иерусалимском королевстве родился и активно работал важнейший летописец крестовых походов Гильом де Тир (1130-1186), которого можно считать французом по национальности. Его главная книга: «История священной войны христианских государей в Палестине и на Востоке» представляет собой добросовестный отчёт о виденном и слышанном из первых рук. Это наиболее полное изо всех сочинений по истории крестовых походов, излагающее события начиная с экспедиции против персов византийского императора Ираклия I по 1184 год, особенно подробно освещает события первого и второго крестовых походов. Участник 4-го крестового похода Рамбальд де Вакейрас (1180-1207) большую часть своего творчества провел при дворах итальянских феодалов, и распространял новый стиль поэзии в Италии.

Трубадур Арнаут Даниэль (1150-1210) жил в конце XII века при дворе английского короля Ричарда I, распространяя новый стиль в Англии. Творчество Даниэля — расцвет тёмного стиля. Его лирика туманна, а стихи тяжеловесны. Дворянин по рождению, он получил неплохое образование, но, как сообщает его средневековая «биография», «оставил науки ради пения». Средневековый автор его жизнеописания замечает, что он «избрал род сочинения в изысканных рифмах, так что песни его нелегко ни понять, ни запомнить». Но Данте высоко ценил его рыцарско-придворные песни и называл Даниэля «первым певцом любви». В XXVI песне «Чистилища» «Божественной комедии» от лица поэта Гвидо Гвиницелли он называет Даниэля лучшим поэтом. Также французскую поэзию в Англии популяризовала одна из самых известных средневековых поэтесс XII века, и одна из первых поэтесс во Франции — Мария Французская (1160-1210). Она считается автором сборников «Лэ Мари де Франс» и «Басни», поэмы «Чистилище Святого Патрика», а также агиографического сочинения «Житие Святой Одри», написанных на англо-нормандском языке. Несмотря на то, что она считается француженкой, но находясь на территории подконтрольной английскому королю, она большую часть своей жизни провела в самой Англии. Получив известность в придворных кругах, она завоевала себе непререкаемый авторитет у ценителей поэзии. Как писал один из современников монах-бенедиктинец Денис Пирамус, автор «Жития святого короля Эдмунда»:

«Её стихи, любят везде, ибо графы, бароны и рыцари крайне восхищаются ими и нежно их любят. Они обожают то, что она так много пишет, и находят в этом огромное удовольствие, часто читают и переписывают ее сочинения. Лэ призваны доставить удовольствие дамам, слушающим их с наслаждением, потому что в этих стихах отражены стремления их сердец».

Одно из лэ Марии, «Ланваль», было положено в основу романса из «Рассказа франклина» цикла «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера. Также среди женщин писательниц во Франции можно было бы выделить возлюбленную Пьера Абеляра, знаменитую Элоизу (1100-1064), которая была неплохо образована, читала философские книги, знала латинский, греческий и древнееврейский языки, но она не оставила практически никакого писаного наследия. Но зато Элоиза часто использовалась как символ той самой Дамы, только чаще не в среде куртуазной поэзии трубадуров, а в пародиях поэзии Вагантов (о чем дальше), которые больше ценили в дамах образованность, чем знатность. Менее известная, но более значимая писательница (и художница) из Франции, но все же принадлежавшая к немецкоязычной культуре — Геррада Ландсбергская (1130-1195), настоятельница женского аббатства Гогенбург, пользовавшаяся покровительством императора Фридриха Барбароссы, она же автор иллюстрированной энциклопедии «Сад наслаждений» (Hortus deliciarum, 1175), написанной на латинском языке — компендиума различных знаний, который содержит свыше 300 аллегорических миниатюр, выполненных самой Геррадой.

Если с романами и поэзией Франция явно занимает теперь передовые позиции, то в плане философии ситуация сильно осложнилась, в связи с чрезмерным господством теологов. Процессы против Абеляра не прошли даром, и нанесли философии серьезный урон. Кроме того, Франция по началу почти не участвует в активной переводческой деятельности, считая арабские сочинения слишком приземлёнными, материалистическими, и способными вызывать в рядах христиан опасные ереси (см. дальше). Тенденции клюнийской реформы восторжествовали. Из французских философов этого периода первым мы назовем Пьера Ломбардского (1100-1160). И как не трудно определить по его имени, он происходил из северной Италии (так что технически это итальянский философ). Но все же почти всю сознательную жизнь работал во Франции. Он проходил обучение у эталонных мракобесов и «реалистов» по вопросам универсалий — Бернарда Клервосского и учеников Ансельма Лаонского, но в какой-то момент также слушал лекции Абеляра в Париже и в Шартре. Сам он занимал все же позицию умеренного реализма, а из текстов Абеляра заимствовал скорее диалектический метод изложения. Его богословские труды заложили основы учения о пресуществлении, которое позже было утверждено в качестве догмата Церкви на Четвертом Латеранском соборе (1215). Главное сочинение Пьера Ломбардского — «Сентенции», стало стандартным учебником теологии в средневековых университетах, по которой существовал даже отдельный курс, и стала основной моделью для популярного впоследствии жанра «сумма». С 1220-х годов до XVI-го века, ни одно произведение христианской литературы, за исключением самой Библии, не комментировалось так часто. Даже «Сумма теологии» Фомы Аквинского, написанная около 1270 года, не затмевала «Сентенции» по важности до примерно XVI-го века. Все основные средневековые мыслители в Западной Европе, от Альберта Великого и Фомы Аквинского до Уильяма Оккама и Габриэля Биля, находились под ее влиянием. Даже молодой Мартин Лютер все еще писал глоссы к «Сентенциям», а Жан Кальвин цитировал ее более 100 раз в своих «Наставлениях». Рядом с Пьером Ломбардским стоит Гильберт Порретанский (1085-1154), который тоже преподавал в Париже и Шартре, был сторонником умеренного реализма и критиковал концептуализм Абеляра. При этом, несмотря на открытую полемику с Абеляром, он также активно боролся против Бернарда Клервосского, пытавшегося обвинить Гильберта в ереси. Уже только поэтому он достоин хотя бы некоторого уважения потомков. Любой враг Бернарда Клервосского — почти гарантированно адекватный человек. Гильберт известен своими комментариями к Боэцию, и тем, что его последователи-реалисты назывались даже группой «порретане». Но единственным крупным французским философом, кто прямо выступил в защиту Абеляра от преследований, стал Пётр Достопочтенный (1094-1156). С одной стороны, он учился в самом сердце общеевропейского мракобесия (Клюни), и позже даже стал аббатом Клюнийского монастыря, пытаясь составлять конкуренцию Бернарду и поддерживать имидж главного центра аскетизма Европы. С другой же стороны, кроме того, что он помогал Абеляру, защищал его и укрывал, Пётр также связан с общеевропейским движением переводчиков, сконцентрированном в Толедо. Особое значение для европейской богословской мысли имел выполненный по его просьбе Робертом Кеттонским первый в истории перевод Корана на латынь. Пётр был сторонником изучения ислама на основе его собственных источников, и не только заказал всеобъемлющий перевод корпуса мусульманских текстов, но и сам в 1142 году отправился в Испанию, где встретился со своими переводчиками. Самому же Петру Достопочтенному принадлежит апологетическое сочинение «Summula quaedam brevis», где он защищает основные положения христианства от исламской критики. В этих трудах Пётр изображает ислам как христианскую ересь, граничащую с язычеством.

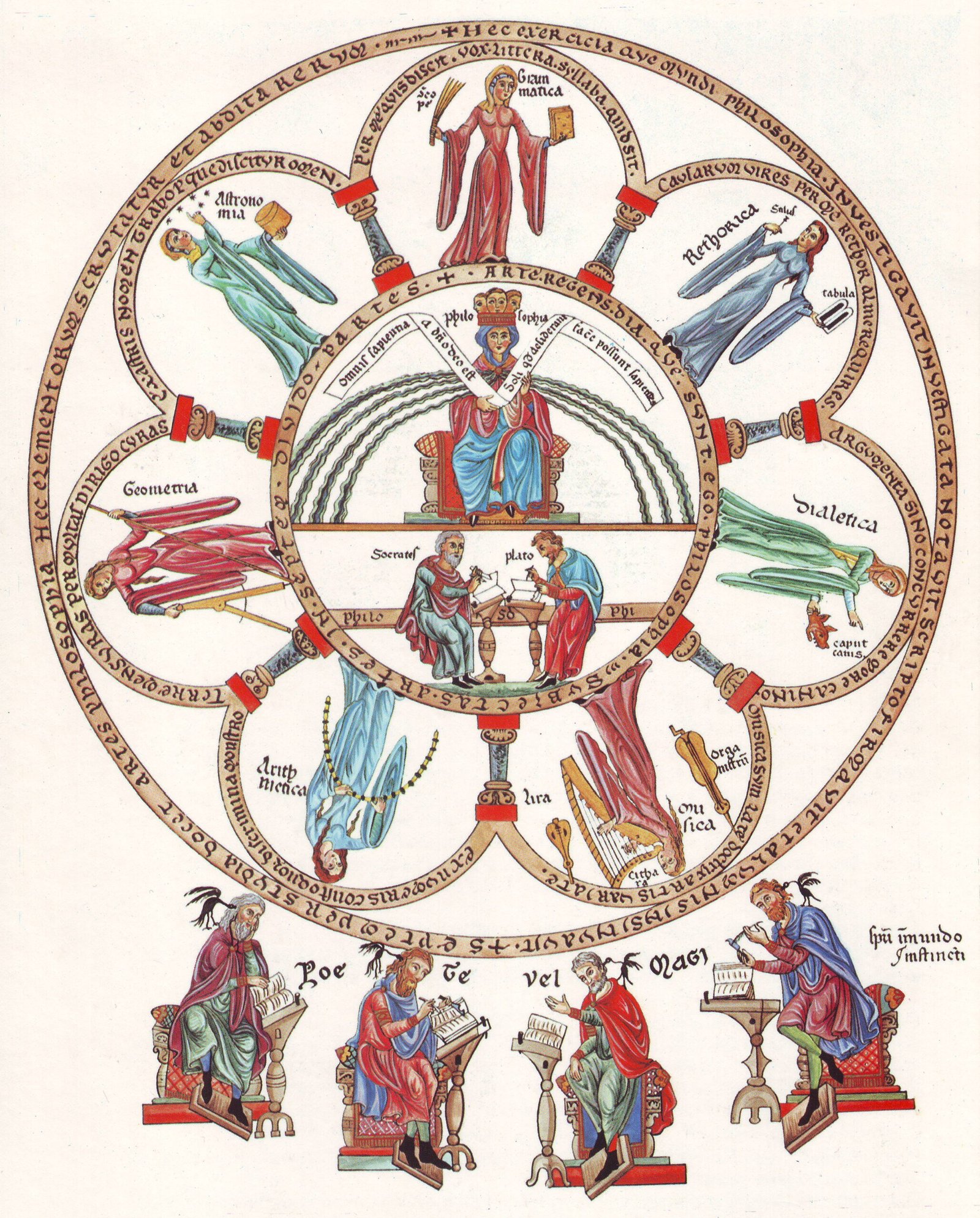

Шартрская школа продолжает быть главным центром учености, и центром неоплатонизма в духе арабской философии. Иногда братом Бернара Шартрского, крупного представителя этой школы в прошлом поколении, считают его наследника по управлению школой Тьерри Шартрского (ум. 1150). Он тоже известен своим повышенным интересом к «Тимею» Платона и применением философии к теологическим вопросам. Тьерри написал несколько комментариев к трактату Боэция «О Троице» и книгу «Семикнижие» – энциклопедию сведений по свободным искусствам. В ней подробно рассматриваются способы различения видов знания, при этом преследуя единую цель: объяснение порядка в реальности. Тривиум (логика, грамматика и риторика) отвечает за достоверность, последовательность и красоту языка изложения. Квадривиум (геометрия, астрономия, арифметика и музыка) представляет интеллектуальное содержание, требующее выражения. Но его главное произведение — «Гексамерон», где он интерпретирует Книгу Бытия со ссылкой на «Тимей». Текст служит обоснованной защитой существования Бога, опираясь на платоновскую натурфилософию и аристотелевскую логику для объяснения сотворения мира. Тьерри устанавливает, что момент божественного творения был самым началом времени, и после этого творение развивалось естественным образом посредством сочетания четырех элементов (огня, воздуха, воды и земли). По мнению Тьерри, Бог создал четыре элемента в первый момент. Огонь, который постоянно движется, вращался и освещал воздух, вызывая первую ночь и день. На второй день огонь нагрел воду, заставив ее подняться на небеса и образовать облака. Из-за уменьшения количества воды на третий день возникла суша. Продолжающееся нагревание вод над твердью заставило воду создать небесные тела на четвертый день. Продолжающееся нагревание земли привело к возникновению растительной, животной и человеческой жизни на пятый и шестой дни. Объяснение Тьерри сотворения мира основано на теологической интерпретации четырех причин Аристотеля, которые он отождествляет с тремя лицами Троицы и материей (состоящей из четырех элементов): Отец — действующая причина, Сын — формальная причина, Святой Дух — конечная причина и четыре элемента — материальная причина. По мнению Тьерри, акт божественного творения ограничивается созданием четырех элементов, которые затем развиваются сами по себе, смешиваются в математических пропорциях и составляют физический мир. Так, поразительным образом на основе неоплатонизма произрастает почти материалистический деизм и теория стихий в духе Эмпедокла/Аристотеля, аналогично тому, как в арабской Испании многие неоплатоники делали из этого вполне материалистические выводы, касаясь вопросов физики. Дальше, правда, эта физика подчинялась более глобальной конструкции, где она теряла всякую самостоятельность и растворялась в Боге, но все же этот вид неоплатонизма ещё можно считать относительно прогрессивным. Подхватив учение Тьерри, его развил несколько дальше Гильом из Конша (1090-1154), который обучался свободным искусствам в Шартрской школе философии и читал лекции по философии в Париже, отстаивая право свободного мышления. Гильом полагал, что платоновская философия, как учение о явленном и не явленном, при правильном истолковании не вступает в противоречие с христианской верой. Вера в божественное могущество не подразумевает, что Бог совершает какие-либо действия, не понятные разуму; в связи с этим методы богословия согласуются с философскими принципами. Мировая душа, описанная в платоновском «Тимее», есть то же, что и Святой Дух. В основе мировоззрения Гильома лежит натурализм и деизм в его средневековом понимании: мир создан Богом, но затем развивался на основе своих собственных законов, понять которые под силу человеческому разуму. В основе мироздания, согласно Гильому, заложены в качестве первичных элементов неощутимые и «понимаемые лишь через дробление разумом» атомы, которые не являются вечными. Различные сочетания атомов образуют четыре элемента: землю, воздух, воду и огонь. Гильом отвергал учение Аристотеля о пятом элементе, но принимал его доказательство сферичности Земли. От части своих учений ему пришлось отказаться под давлением архи-мракобеса Бернарда Клервосского. Из-за чрезмерной близости их учений, Тьерри из Шартра и Гильом из Конша могут рассматриваться в паре. Как мы увидим позже, их учение максимально созвучно арабским натуралистам и может считаться передовым на то время. Также тут стоит отметить также одну цитату из сочинений Гильома:

«Нет столь ложной школы, которая не имела бы некоторой примеси истины, хотя эта истина и затемняется примесью чего-нибудь ложного. И в самом деле, говоря что мир состоит из атомов, эпикурейцы говорили правду, однако их слова, что эти атомы безначальны и что, разделенные, они порхали в великой пустоте и что затем они объединились в четыре великих тела, — басня, ибо ничто, кроме Бога, не может быть безначальным и не имеющим своего места».

Также во Франции творит богослов Пьетро Коместор (1100-1178), автор «Схоластической истории», комментированного пересказа Библии, который стал одним из первых базовых университетских учебников XIII века и отличался новаторством в традиционном богословском образовании. В 1271 году эта книга была переложена на немецкий язык, при чем даже рифмованными стихами фламандским поэтом Якобом ван Марлантом, этот перевод будет назван «Рифмованной библией» (тут сразу и перевод на национальный язык, и коверкание формы, казалось бы, священного писания).

И если тут ещё можно сказать, что связи с Шартром оживляли философию и удерживали её от скатывания в чистое мракобесие, то уже такие деятели, как Гуго Сен-Викторский (1110-1173) и Ришар Сен-Викторский (1123–1173) в открытую предпочитали мистические трактовки религии. Что характерно, Гуго проходил обучение у самого жесткого и крайнего «реалиста» Франции, Гильйома де Шампо, а позже дружил и вел переписку с королем мракобесия Европы Бернардом Клервосским. Но если Гуго ещё пытался сочетать религиозную мистику с умозрительным мышлением и вообще был энциклопедически образован и разбирался кроме теологии ещё и в самых разных эмпирических науках, то Ришар уже отдался чистому полету религиозного бреда и ставил мистическое созерцание выше логического мышления. Гийом де Сен-Тьерри (1085–1148) вообще написал биографию своего любимого Бернарда Клервосского и сделал огромный вклад в то, чтобы Абеляр был наказан. В этом деле Ришара и Гийома дополнял Алан Лилльский (1128-1202). Конечно, Алан считался энциклопедически образованным человеком (прославился под кличкой Doctor Universalis), как и многие другие он учился в Париже и Шартре, но следы этой образованности совсем блеклые. Единственное что хоть немного выдает в нем ученого, это попытки примирения разума с верой, и конечно же на условиях веры. Но примирение с разумом это уже хотя бы не отрицание. В этом плане он в принципе мог быть соратником Тьерри и Гильома. Так, Алан утверждал, что разум, ведомый благоразумием, может самостоятельно открыть большинство истин о физическом мире; но для того, чтобы постичь религиозную истину и познать Бога, мудрец должен быть верующим. В сочинении «Плач Природы», написанной по модели Боэциева «Утешения Философией», Природа выступает наподобие платоновского демиурга (своеобразная форма пантеизма). Она является Алану в сновидении и объявляет себя наместницей Бога в деле творения, сошедшей на землю для борьбы с грехами пьянства, чревоугодия, гордыни и т.д. В окружении прибывающих, одного за другим, священнослужителей Природы в итоге объявляется отлучение от Природы и божественной Любви всех, кто погряз в смертных пороках. По оглашении этого декрета все Добродетели гасят лампады, и Алан пробуждается. Но если тут делается хоть небольшая лазейка для освобождения физических наук от вмешательства религии, то в остальном это типичный неоплатоник, который активно борется с ересями, защищает чистоту веры и в специальном сочинении критикует, среди прочего, мастурбацию и гомосексуализм. Фигура Алана Лилльского стоит где-то посередине между Сен-Викторским мракобесием и Шартрской школой.

Тем не менее, несмотря на наличие ярко выраженных деятелей-мракобесов во Франции, она же дает нам немало выдающихся просветителей, и по крайней мере их здесь больше, чем в Германии. Франция продолжает создавать новые явления в культуре, которые она экспортирует в другие страны, а не наоборот. Хотя и не так явно, как в Италии, Англии и Испании, но здесь появляются свои школы перевода с арабского, и особенно на юге, который близок с арабской культурой Испании. И если в XI веке Германия и Франция ещё конкурировали за культурную гегемонию, то в начале XII века немцы явно выбывают из гонки (при этом, как и раньше, большая часть заметных фигур в Германии происходили скорее из Бельгии и Нидерландов). Но теперь у Франции появляются конкуренты в других регионах, так что пока не стоит спешить с выводами о том, что Тьерри Шартрский или Гильом из Конша стали крупнейшими мыслителями Европы в этот период.

Италия

Среди мыслителей Италии крупнейший вклад в развитие науки Европы для первой половины XII века сделал писатель и переводчик Герард Кремонский (1114-1187) чье значительное количество переводов с арабского языка на латынь позволило переоткрыть многие научные сокровища античности, впоследствии интегрированные в мусульманскую цивилизацию, но утраченные на христианском Западе. Переводческая деятельность Герарда является частью более широкого движения по переводу греческих и арабских научных и философских трудов (т.н. Толедская школа; выше мы уже поминали Рудольфа из Брюгге и Петра Достопочтенного), которое имело место в XII веке в Испании и Италии. Около 1144 года Герард переехал в Толедо с целью изучения арабского языка. Главным его достижением считается перевод «Альмагеста» Птолемея, но он также переводил труды по философии, астрономии, математике и медицине, включая труды Гиппократа и Галена (всего несколько десятков сочинений). Его перевод «Канона» Авиценны, первый на Западе, имел значительное влияние. Полу-немецким, полу-итальянским переводчиком из этой же традиции был Герман Каринтийский (1105-1154), философ, астроном, астролог и математик родом из Истрии, который наряду с Аделардом Батским, Иоанном Севильским, Герардом Кремонским и Платоном Тиволийским стал важнейшим переводчиком арабских астрономических трудов XII века. Мало того, что он связан с передовой естественнонаучной школой, так перед этим он успел прослушать лекции Тьерри Шартрского, а потом отправился в путешествие на Восток, где выучил арабский язык, и только после этого направился в Толедскую школу, став одним из её самых ранних представителей и самых плодотворных сотрудников. Он участвовал в переводе «Начал» Евклида, «Планисфериума» Птолемея, и нескольких арабских книг по астрономии, астрологии и алхимии, на основе которых создал аналогичные собственные произведения. Также считается автором собственного сочинения «О сущностях», где рассматривает пять аристотелевских категорий (causa, motus, spatium, tempus, habitudo). Также заметной фигурой стал итальянский математик, астроном и астролог Платон Тиволийский (1110-1145), известный своими переводами на латынь с еврейского и арабского языков. Хотя мы отмечаем его среди итальянцев, но большую часть жизни он провёл в испанской Барселоне, где он сотрудничал с еврейским математиком Авраамом бар Хийей, чью «Книгу мер тел» он также перевёл на латынь. Благодаря его трудам в Италии стали известны некоторые сочинения Архимеда. Также он сделал перевод с арабского языка труда Птолемея «Альмагест» (параллельно с Герардом Кремонским или вместе с ним). Чрезвычайное значение имел также его перевод с арабского на латынь астрономического труда аль-Баттани.

В то же время северной Италии творит поэт и переводчик Моисей из Бергамо (ок. 1090-1160). В какой-то момент он переезжает в Венецию, налаживает связи с местными купцами и отправляется в Константинополь, обосновавшись там в венецианском квартале. Он жил в Константинополе, где был одним из первых западных европейцев, заинтересовавшихся коллекционированием греческих рукописей. Он известен своей «Liber Pergamensis» – поэтическим описанием города Бергамо в латинской поэзии. Это самый ранний из сохранившихся образцов этого жанра: патриотическое описание средневековой коммуны. Он также перевел несколько богословских сочинений с греческого на латынь, включая даже стихи Феогнида. Яков Венецианский (1080-1147) провёл несколько лет в Константинополе и перевёл «Вторую аналитику» Аристотеля с греческого на латынь в середине XII века, сделав тем самым полный аристотелевский логический корпус «Органон» впервые доступным на латыни. А также он перевёл «Физику», «О душе» и «Метафизику». Такую же роль моста между греческой и итальянской культурой выполнял Гуго Этериан (1115–1182) советник по делам западной церкви византийского императора Мануила Комнина. Он учился у Альберика (врага Абеляра) в Париже незадолго до 1146 года, затем находился в Константинополе примерно с 1165 по 1182 год. Он и его брат Лев Туск были тосканцами по происхождению, служившими при дворе Константинополя. Известен своими трактатами против еретиков. А крупнейшей фигурой периода, работавший на сближение Европы и Византии, был Николай Гидрунтский (1150-1235), приблизительно в 1219-1220 годах получил место настоятеля монастыря святого Николая в Казоле, рядом с Отранто. В 1223-1225 годах был послом императора Фридриха II Штауфена в Никее, при дворе императора Иоанна III Дуки Ватаца, а в 1232 году представлял греческие церкви Апулии на Папской курии. Возглавлял общество итало-византийских поэтов в родном Отранто. Свои произведения Николай Гидрунтский писал на греческом языке. Его сохранившееся поэтическое наследие представлено примерно 25 стихотворениями, написанными 12-сложником, представляющими собой короткие эпиграммы, адресатами которых были прежние настоятели возглавлявшегося им монастыря. Из прозаических произведений Николая Гидрунтского сохранились три «речи против латинян», написанные им на латинском и греческом языках. Эти речи были написаны им приблизительно в 1222-1225 годах; в них он рассуждает в догматической форме о превосходстве православного учения над римско-католическим, а также известен антисемитическими сочинениями. Перевёл несколько текстов, в основном литургических, с греческого на латынь и наоборот.

Копия «Альмагеста» Птолемея, ещё до переводов Герарда и Платона, была доставлена на Сицилию Генрихом Аристиппом (1105-1162), как дар от императора королю Вильгельму I. Сам Аристипп перевёл платоновские «Менон» и «Федон» на латынь, но право поехать на Сицилию и перевести «Альмагест», а также несколько произведений Евклида с греческого на латынь было предоставлено анонимному студенту из школы в Салерно. Хотя сицилийцы обычно переводили напрямую с греческого, в тех случаях, когда греческие тексты были недоступны, они переводили с арабского. Адмирал Евгений из Сицилии (1130-1202) перевёл на латынь «Оптику» Птолемея, опираясь на свое знание всех трёх языков, использованных в её тексте. Незадолго до активного всплеска переводов в XII веке, как мы уже писали раньше (см. предыдущую главу цикла), Константин Африканский, христианин из Карфагена, изучавший медицину в Египте, в конечном итоге стал монахом в монастыре Монте-Кассино в Италии, где активно переводил медицинские работы с арабского языка, и резко поднял авторитет медицинский школы в Салерно. Так что Генрих и Евгений прямо продолжали традиции переводов, начатые ещё Константином в прошлом веке. Сама же школа в Салерно продолжает работать в XII-XIII веках, и с ней связаны имена таких врачей, как Пьетро Барлиарио (1055-1148), который также был алхимиком и исследователем магических текстов арабской традиции. Ходили легенды, что за короткое время, благодаря сговору с дьяволом, он стал могущественным колдуном, настолько могущественным, что мог влюблять в себя самых красивых женщин с помощью особых магических зелий, превращать воду в вино и заставлять расти рога на головах тех, кто ему не нравился. Согласно ещё одной легенде, самым известным творением Барлиарио было строительство за одну штормовую ночь с помощью демонов средневекового акведука, который до сих пор существует в Салерно и называется «Чертовым мостом». Это внушительное сооружение, возведённое на скале и впервые с использованием стрельчатой арки, должно быть, произвело огромное впечатление на жителей Салерно, чьё воображение приписывало его строительство «дьявольской» руке. Это суеверие сохранялось по крайней мере до начала XX века, когда всё ещё считалось, что проход под арками в сумерках приведёт к встрече со злыми духами.

Из школы в Салерно также вышел Джованни ди Кастелломата (1180-1250), который вероятно был врачом папы Иннокентия III. Здесь же проходил обучение Рожерио Фругарди (1140-1210), сын врача из Палермо. В своих работах он опирался на учения византийцев Александра Траллийского и Павла Эгинского, но, безусловно, мог также изучать труды арабских хирургов, особенно перса Али ибн Аббаса аль-Маджуси. Ему приписывают важный хирургический трактат «Practica Chirurgiae» (1170), считающийся первым учебником по хирургии, написанным в Италии, который лег в основу средневековой хирургии и был принят другими великими хирургами, а также использовался в ранних университетах, таких как Болонский и Монпелье, известных своими медицинскими исследованиями (и вытеснивших Салерно в XIII веке). Маттеус Платеарий (1090-1161) и его брат Джованни Платеарий (1100-1170) считались сыновьями легендарной женщины-врача Тротулы из Салерно и авторами латинского манускрипта XII века о лекарственных травах под названием «Circa instans». Это был алфавитный список и учебник-травник, основанный на «Vulgaris» Диоскорида, в котором описывались внешний вид, приготовление и использование различных лекарств. Архиепископ Салерно, хронист и историк церкви Ромуальд Салернский (1115-1181) в юности тоже учился в Медицинской школе Салерно, где, помимо медицины, изучал богословие, право и историю. Рассматривая историю Сицилийского королевства, Ромуальд чётко разделяет в своём сочинении компетенции нормандской монархии, империи и папства. Алькадино Сиракузский (1160-1212) и Пётр Эболийский (1150-1220) стали двумя врачами из салернской школы приближенных ко двору Гогенштауфенов, занимавшиеся также философией и поэзией. Они воспевали правление императоров в своих произведениях и стихах. Петр Эболийский также написал дидактическую поэму «De balneis Puteolanis» («Термы Поццуоли»), которая стала первым широко распространённым путеводителем по термальным источникам, служившим оружием в экономическом соперничестве, возникшем в Южной Италии, из-за лечебных ванн и туристической индустрии. В общем, Салернская школа всё ещё действует и процветает.

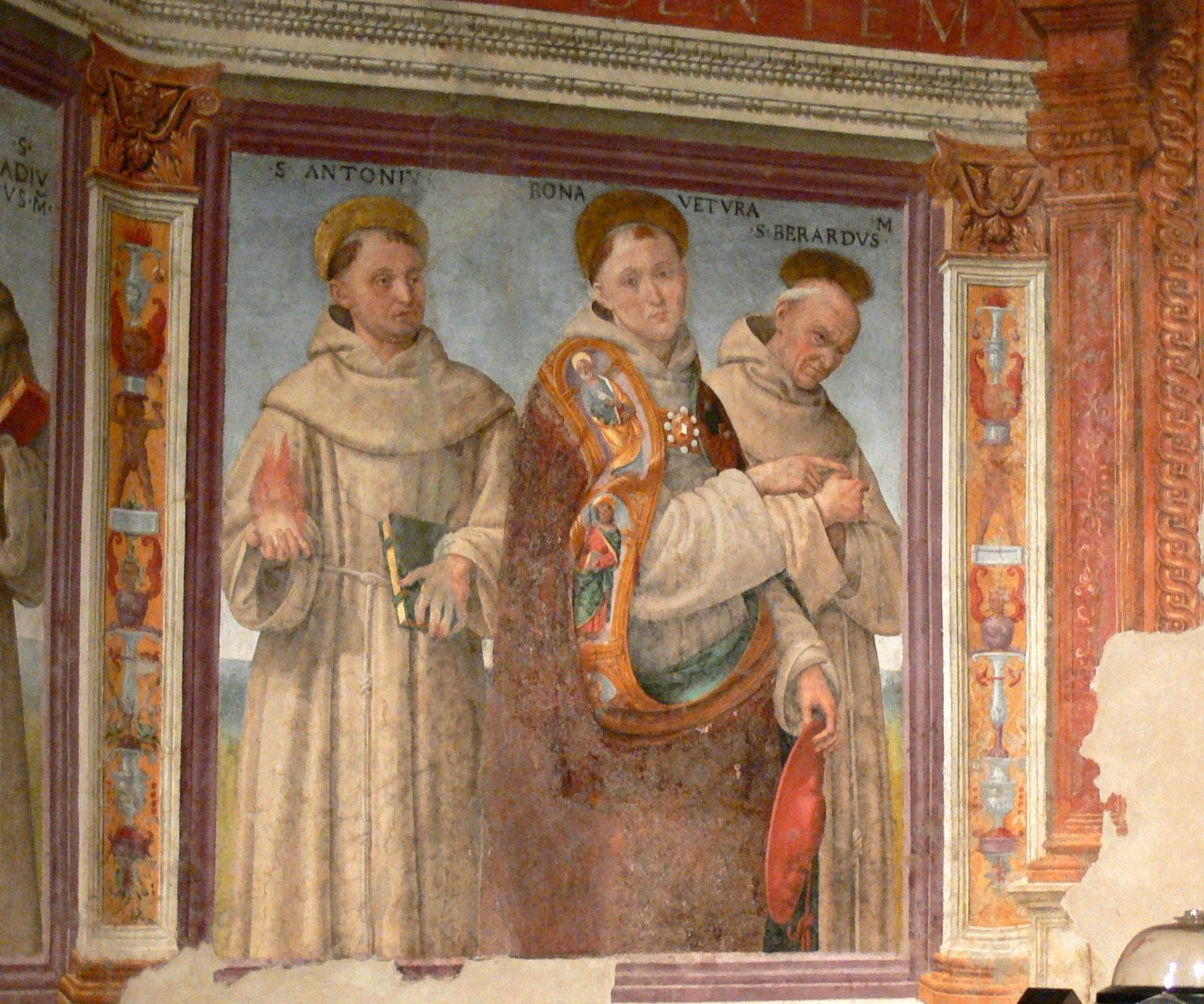

Из чистых философов местного происхождения можно выделить религиозного реформатора и общественного деятеля из северной Италии по имени Арнольд Брешианский (1090-1155). Под влиянием Пьера Абеляра он проповедовал отказ от роскоши в церковной жизни и возврат к первоначальному христианству (до 150 н. э.), чем поставил своё учение в оппозицию римским папам. Вместе с Абеляром он повёл ожесточённую борьбу против высших иерархов церкви, лидером которых выступал король мракобесов Бернард Клервосский (как можно понять, спор шел не о пользе аскетизма, тут они сходились, а скорее про роль церкви и методы познания мира). После начала террора в отношении Абеляра, он тоже попал в опалу как сообщник, и из Франции Арнольд бежал в Германию. Но Бернар достал его и там, и добился изгнания из Баварии, после чего Арнольд выпросил прощения у Папы Римского. Это позволило Арнольду Брешианскому оказаться в Риме. В 1143 году он поддержал первые восстания горожан Рима против папства, а в 1145 году Арнольд уже пытался, во главе народной партии в Риме, воссоздать республику (события т.н. Римской коммуны, пытавшейся добиться в Риме такого же городского самоуправления как в Северной Италии, окончательно проиграла папам в 1193 году). После многократных изгнаний Арнольд был казнён по приказу папы Адриана IV. Он был повешен, затем тело было сожжено, а пепел выброшен в Тибр, чтобы останки Арнольда не почитались его многочисленными приверженцами. Это событие можно считать одним из самых ярких примеров папских репрессий против еретиков, до активного распространения катаров и будущих массовых репрессий инквизиции. Первые ростки христианского тоталитаризма начинают давать о себе знать. Приверженцы учения Арнольда — арнольдисты. Позже их смешивали с катарами и альбигойцами, и они действительно находят некоторые сходства. Последователи этого движения отличались тем, что отрицали необходимость крещения младенцев, а также поддерживали старые взгляды на причастие, излагаемые Беренгаром Турским ещё столетием ранее. Конечно, это далеко не философ, а скорее новое издание Протестантизма в духе Беренгара, но всё же влияние Абеляра сказывается на нем скорее положительно, и мракобесные элементы здесь сильно уступают анти-теологическим мотивам. Но были здесь и более отчетливые мракобесы в Италии, без всяких ноток адекватности, например Иоахим Флорский (1132-1202) поддерживавший идеи бредовых откровений (ср. с немками Хильдегардой и Элизабет). Он считается родоначальником средневекового хилиазма: свои пророчества, включая приход тысячелетнего царства Божия на земле, строил на основе толкования Библии. Иоахим Флорский разделил всю историю человечества на три периода: (1) Отца, от Авраама до Иоанна Крестителя, (2) Сына, от воплощения Сына Божия до 1260 года, (3) Святого Духа — с 1260; вывод о 1260 годе основывался на словах Откровения Иоанна Богослова о «тысяча двухсот шестидесяти днях» (Отк. 11:3 и 12:6). У каждого периода был свой Завет: Ветхий, Новый и Вечный. Наступление Третьего Завета связывалось Иоахимом с господством монашества. По учению Иоахима, переход человечества к каждому периоду его истории связан с постепенным одухотворением его жизни в отношении к Богу. Существование Католической церкви Иоахим Флорский относил ко второму периоду, в третьем же будет обновлённая церковь без недостатков прежней и установится тысячелетнее царство Божье на земле. Учение Иоахима было осуждено католическими Соборами, но пользовалось популярностью среди францисканских спиритуалов, апостольских братьев и ряда других движений, объявленных ересями (про активное подавление ересей см. дальше).

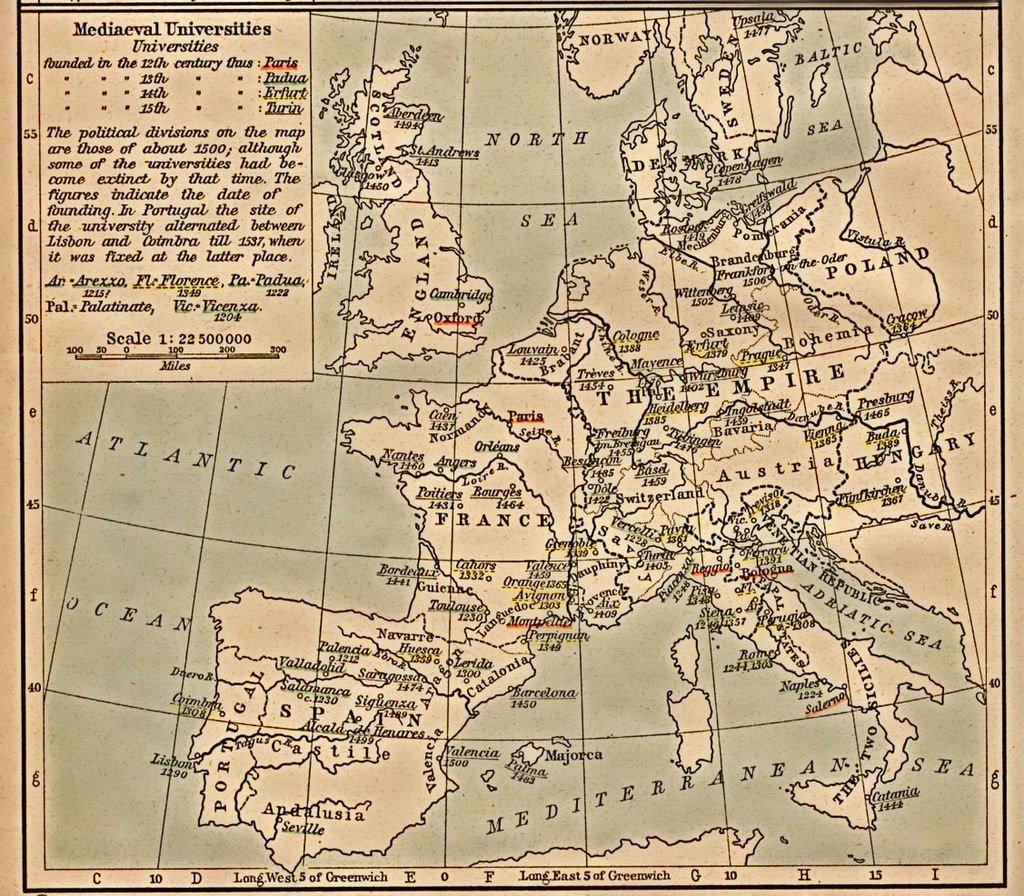

Постепенно на север Италии проникает влияние южно-французских трубадуров, здесь же начинают формироваться первые университеты, а после Бускето появляется несколько крупных архитекторов. Всего их известно около двух десятков, но мы перечислим только нескольких. Это Ланфранко (ок. 1070-1140) и Ансельмо да Кампионе (1140-1210), среди главных архитекторов Моденского собора (где, среди прочего, есть барельеф с сюжетами из мифов о короле Артуре). Продолжатель работы Бускето над собором в Пизе по имени Райнальдо (ок. 1050-1110) и Бенедетто Антелами (1150-1230), способствовавший распространению готической культуры в Италии и её переработке в классическом стиле. В Италии также появляются сильные юридические школы, представленные такими людьми, как Грациан (1090-1150), составитель Decretum Gratiani и основатель школы канонического права в Болонье (на основе чего возникнет и первый университет). Грациан свёл воедино и систематизировал огромный массив папских постановлений, решений локальных и центральных вселенских соборов, писем отцов церкви, накопившихся за 11 веков истории церкви. Грациана, как и Ирнерия, можно считать основоположником нового направления науки. Если Ирнерий считается основоположником римского права, то Грациан — канонического права. В Декреталиях указывается, что человечество регулируется двумя способами: с помощью естественного права и с помощью обычаев. Главный принцип естественного права, выраженный также в Евангелии, состоит в том, чтобы каждый относился к другому так, как он желает, чтобы относились к нему. Все законы Грациан делил на божественные и человеческие. При этом божественные законы, по мысли Грациана, состоят из естественных законов и обычаев. Грациан выделял три вида права: естественное право, гражданское право, право народов.

- Естественное право является общим для всех людей, поскольку оно поддерживается природным инстинктом. Причём Грациан утверждает примат естественного права над обычаем и законом.

- Гражданское право — это такое право, которое было установлено каждым народом или государством для себя в соответствии с божественной или человеческой причиной.

- По мнению Грациана, который следовал в этом вопросе за Исидором Севильским, к праву народов относятся такие вопросы, как «оккупация территории, строительство, укрепление, войны, плен, рабство, право восстановления, мирные союзы, перемирия, неприкосновенность послов, запрет браков с чужеземцами». «Это право, — отмечалось в Декреталиях Грациана, — называется правом народов по той причине, что оно применяется почти всеми народами».

Во второй части своего сборника Грациан излагает свои размышления по поводу войны и рассматривает восемь вопросов международно-правового характера. Он, в частности, допускает возможность законной войны, если это вызвано реальной необходимостью и связано с обеспечением мира. Что же до историков, то упомянем тут только хрониста южной Италии, работавшего нотариусом папского дворца Фалько из Беневенто (1070-1144). Очередной автор всемирной хроники, но также и автор истории города Кремона — Сикард Кремонский (1155-1215). Он участвовал в 4-м крестовом похоже и поддержал юного императора Фридриха II в борьбе за престол. Таким образом, Италия, как и столетием раньше, продолжает доминировать в сфере юриспруденции и в сфере медицины, за счет старых традиций изучения права в школах, и за счет старой Салернской школы. Но первенство в плане переводов с арабского Италия утратила, и теперь даже итальянские переводчики едут ради этого в Испанию. Сами итальянцы переключаются больше на переводы с греческого, особенно это направление усилится уже в следующем поколении, после того, как крестоносцы в ходе 4-го крестового похода захватили Константинополь, и вывезли оттуда много ценностей и книг именно в Италию. Французские новшества в плане поэзии и архитектуры только начали проникать в Италию, но ещё не пустили глубоких корней, хотя философия Абеляра даже привела к появлению заметных последователей его школы. Расцвет культуры ещё ждет Италию впереди.

Англия

В XI веке Англия ещё ничем не выделялась из ряда других стран, кроме всего одной монументальной фигуры Ансельма Кентеберийского, ставшего главным столпом всего платонического мракобесия Европы, но тем не менее фигуры действительно эпохального масштаба. Только в самом конце века появляются первые связи с испанскими переводчиками. В этот раз Англия налаживает все больше прочных связей с культурой материка. Именно из Англии происходил тот самый папа Адриан IV, казнивший Арнольда Брешианского и остановивший республиканскую революцию в Риме (первый и последний английский папа). В предыдущем, XI столетии, мы упоминали и Аделарда Батского (1080-1160), английского путешественника, который после своего тура по странам Востока, привез в Англию культуру переводов с арабского языка, который также связан и с переводами Педро Альфонсо, переехавшего в Англию испанца. В новом поколении мыслителей Англии переводами продолжил заниматься Даниэль из Морли (1140-1210), философ-схоласт и астроном, прошедший обучение в Оксфорде, Париже и Толедо. Он писал, что вернулся в Англию по просьбе друзей, привезя с собой «множество драгоценных книг». Но его первой реакцией было разочарование: он обнаружил, что свободные искусства на его родине, также как и в Париже, ограничены юридическими науками, а Аристотель и Платон почти преданы забвению. Вместе с некоторыми своими современниками, такими как Герард Кремонский, Роберт Честерский и Альфред Сарешельский, он продолжил усилия Аделарда Батского по развитию науки в Европе. Морли был автором книги под названием «Философия магистра Дэниела из Морли» и «Книга о низших и высших натурах». В версии, хранящейся в Британской библиотеке, работа разделена на две книги: «О Верхней части мира» и «О Нижней части мира». В ней Морли часто цитирует арабских и греческих философов, восхваляя при этом превосходство первых. Даниэль из Морли становится активным распространителем восточной версии аристотелизма в Англии. Роберт Честерский (1100-1170) тоже изучал язык и науки арабов в Испании, интересовался математикой, астрономией и алхимией. Вместе с Герардом Кремонским он первым перевёл на латынь трактаты по алгебре великого персидского математика и астронома аль-Хорезми. Также Роберт был первым, кто перевел алхимический текст с арабского языка на латынь: ему приписывают перевод Liber Morieni в 1144 году. Некоторые историки склонны отождествлять его с другим арабистом XII века, жившем в Испании — Робертом Кеттонским (первым переводчиком Корана на латинский, работавшего на заказ Петра Достопочтимого из Франции), но во время нахождения в Испании он проживал в Наварре, а Роберт Честерский — в кастильской Сеговии, так что, скорее всего, это разные люди. Среди других переводов Роберта Честерского выделяются сочинения Джабира ибн Хайяна (он же великий алхимик Габер). Рядом с Даниэлем, Робертом и Герардом в Испании работал ещё один британец, Альфред де Сарешель (1154-1220). В качестве переводчика он издал на латыни арабскую книгу Авиценны «Сифа», посвященную минералам и алхимии, а также труд De plantis, автором которого был греческий автор I века Николай Дамаскин. В остальном же считался неплохим автором комментариев к Аристотелю. Альфред по-прежнему следовал традиции неоплатонической метафизики, но уже рассматривал психологию Аристотеля и физиологию Галена. Он описывал сердце как дом души, из которого она управляет всеми жизненными процессами. Душа бестелесна, духовна, проста, неделима и является энтелехией тела.

Некоторый вклад в английскую культуру сделал Бенедикт из Петерборо (1135-1193). Сам он писал в основном религиозную литературу и деяния святых, но по его распоряжению были переписаны десятки рукописей, и хотя большинство из них — библейские, теологические и юридические, но встречаются также труды Сенеки, Марциала, Теренция и Клавдиана. Так что его можно считать достаточно полезным автором. Английский гуманист XII века, плодовитый писатель, автор нескольких дидактических поэм, энциклопедист, монах-августинец Александр Неккам (1157-1217) сочинил в стихах целую энциклопедию светских знаний под заглавием «Хвала божественной мудрости», в 10 книгах описывающую небо, воздух, море, землю, недра, растения, животных и человека. Более краткий её вариант носил название «О природе вещей». Значительную часть информации для этих трактатов Неккам почерпнул в древнегреческих и арабских источниках, сделав, таким образом, эти сведения доступными для европейцев. В трудах Неккама содержится одно из первых в Европе упоминаний о компасе. Известен также как автор басенных сборников «Новый Эзоп» и «Новый Авиан», в которых переложил элегическим дистихом «Ромула» и Авиана.

Англо-французский богослов, философ и политический мыслитель Джон Солсберийский (ок. 1115-1180), по достижению своего совершеннолетия переехал из Англии во Францию, где в течении двенадцати лет учился у самых знаменитых ученых своего времени: Пьера Абеляра, Роберта Меленского, Гильома Коншского, Бернара Шартского, Роберта Пулла. После обучения принял духовный сан и служил при папском дворе, был секретарём канцлера. В 1154 году возвращается на родину и становится секретарём примаса церкви Англии, архиепископа Кентерберийского Теобальда. Он часто исполнял дипломатические поручения в Европе, и известен политическими и педагогическими трудами. В «Поликратике» Джон Солсберийский рассуждает о строении государства и общества, высказывает приверженность платоновским идеям о том, как следует управлять государством, а также соображения о необходимых качествах государя и путях их достижения. Особенно известен его «Металогик» — типичное сочинение по педагогике эпохи Средневековья. В теме педагогики оно появилось одним из первых, знаменуя собой выделение педагогики как отрасли знаний о человеке. В «Металогике» изложена теория и практика преподавания дисциплин, входивших в тривиум, вопросы психологии ученика и логики подачи материала. Поддерживая священников в их борьбе против светской власти короля Англии (что никак его не красит), и уже почти старик, Джон был вынужден бежать во Францию, и последние годы он доживал в статусе епископа в Шартре (см. Шартрская школа). Несмотря на такие связи, Джон все же более консервативен, чем условный Тьерри из Шартра. Но ещё не настолько, чтобы его можно было поставить в ряды мракобесов. Конечно, в Англии были и свои мракобесы-мистики, но никто из них не выделяется ничем примечательным в плане своей глупости. Среди типичных и малоинтересных фанатиков, скорее в хорошую сторону здесь выделяется английский отшельник, торговец и популярный средневековый святой Годрик из Финчейла (1065-1170). Он, пожалуй, больше всего запомнился своей добротой к животным, и многие истории повествуют о его защите существ, живших близ его лесного дома. Согласно одной из них, он спрятал оленя от преследовавших его охотников; согласно другой, он даже позволял змеям греться у своего огня. Годрик питался травами, диким мёдом, желудями, дикими яблоками и орехами. Он спал на голой земле и вообще подавал идеальный пример аскета-киника. Не считая этого, он совершил несколько паломничеств в Иерусалим и написал несколько популярных в то время стихотворений.

Что же до влияния трубадуров на Англию, о чем мы уже говорили выше, когда рассказывали о французских поэтах при дворе в Лондоне, то среди местных писателей можно упомянуть такого, как Уолтер Мап (1140-1209), придворный священник короля Генриха II. Наибольшую славу он заслужил своим сочинением «О придворных безделицах», представляющим собой сборник анекдотов, вымышленных историй и случаев из придворной жизни. Объёмистое сочинение Мапа, содержащее, наряду с цитатами из античных классиков вроде Теренция, Вергилия, Горация, Овидия, Цицерона, Плиния, Ювенала, Марциала, Квинтилиана, Авла Геллия и Аврелия Августина, ряд реминисценций и пародий на исторические и легендарные сюжеты, не получило широкой известности при жизни автора. Ориентированное преимущественно на придворные круги, оно является важным источником сведений о ментальности и духовных настроениях правящей элиты Англии эпохи первых Плантагенетов. С той или иной долей вероятности Мапу также приписывают большое число латинских стихотворений и небольших поэм, написанных в стиле поэзии вагантов, вроде «Meum est propositum», а также памятников «голиардической» сатиры на духовенство, в частности, «Confessio Goliae». Наряду с Уильямом Ньюбургским, Мап записал самые ранние истории об английских вампирах. Ещё одним купным английским трубадуром того времени был Вас (1115-1183). В своём «Романе о Бруте», написанном в 1155 году, Вас рассказывает о подвигах Брута Троянского, потомка Энея, который после многих побед сначала над греками, потом над франками, прибывает в Альбион и там основывает Лондон; затем поэт передает историю потомков Брута, королей Великобритании, их подвиги и победы над врагами. Он четко формулирует куртуазные идеалы, которые станут затем непременным аксессуаром последующих рыцарских романов. Военная доблесть и великодушие, любовь к славе и чувство меры, защита слабых и сирых и щедрость. Вас отчасти почерпнул материал своего романа из латинской хроники своего современника Гальфрида Монмутского. Главное отличие романа Васа от хроники Гальфрида — придуманный мотив «Круглого стола», столь важный для дальнейшего развития рыцарского романа. Король Артур в трактовке Васа царил не просто над всем Западным миром; благодаря Круглому столу он оказывался главой, «первым среди равных», некоего абстрактного мира рыцарства, символом которого и становился Круглый стол. Но Гальфрид тоже писал сочинения в артуровском цикле. Например «Пророчества Мерлина» (1133), «История королей Британии» (1137), из которой и черпал вдохновение Вас, и где среди прочего описывается правление Артура, а также «Жизнь Мерлина» (1149). Стоит отметить, что и Гальфрид и Вас — старшие современники Кретьена де Труа, что важно в вопросах определения источников легенд об Артуре.

Хронистов в Англии того времени так же много, как и в XI веке, и как и в любой стране Европы. Поэтому назовем только таких, как Генрих Хантингдонский (1080-1160), автор «Истории английского народа». Гиральд Камбрийский (1146-1223) автор исторических и географических описаний Уэльса и Ирландии. Радульф де Дисето (1130-1200), автор сокращенной версии истории норманнов. Гервасий Кентерберийский (1141-1210), обычный хронист, который кроме историй Англии, отметился странной записью про Луну, которую можно трактовать как наблюдение крупного удара астероидом по спутнику, в результате которого даже были видны выбросы крупных масс лунного грунта в открытый космос. Всех остальных хронистов, которых насчитывается десятки, мы называть не будем, но отметим здесь только одного, и это Ричард Девизский (1150-1200). Вроде обычный историк, как и десятки других, но он отметился невероятным примером антисемитизма своего времени, и создал первый известный пример использования слова холокост. Описывая коронацию Ричарда Львиное Сердце в сентябре 1189 года, он использовал термин «холокост» (лат. holocaustum) применительно к произошедшим тогда массовым погромам евреев в Лондоне, хотя ещё в античную эпоху этим словом описывалось жертвоприношение, в ходе которого жертва сжигалась целиком.

Ныне, в год воплощения Господа нашего 1189-й, Ричард, сын короля Генриха II от Элеоноры и брат Генриха III, был помазан на царство в Англии Балдуином, архиепископом Кентерберийским, в Вестминстере, в день третий до сентябрьских нон. В самый день коронации, примерно в тот торжественный час, когда Сын был принесён в жертву Отцу, в городе Лондоне началось жертвоприношение евреев своему отцу, Дьяволу, и так долго длилась эта знаменитая мистерия, что холокост едва ли мог быть завершен на следующий день. Другие города и поселения королевства подражали вере лондонцев и с подобной же преданностью отправляли своих кровопийц вместе с кровью в ад.

«Деяния Ричарда» поэтому начали рассматривать не в качестве достоверного исторического свидетельства, а как своеобразный христианский памфлет c элементами сатиры, направленный против иудаизма и еврейской общины Англии. Его рассказ о ритуальных убийствах христианских мальчиков иудеями Уинчестера продолжает литературную традицию «кровавого навета». Из архитекторов выделяется разве что француз Гильйом (Вильям) Сенский (1110-1180), который может считаться английским архитектором, поскольку его главное творение, после собора во французском Сансе — это перестройка внутреннего дизайна Кентерберийского собора в Англии. Он считается первым важным примером раннего готического стиля в архитектуре в Англии. Влияние французской поэзии и архитектуры здесь, по-видимому, намного сильнее, чем в Италии (что и не удивительно, ибо Италия буквально живет на руинах Рима, и тяготеет к классицизму, а Англия управляется королями, укорененными во французской Нормандии), а приобщение к переводческому делу дало для Англии по меньшей мере такое же количество успешных авторов, как и в Италии, которые к тому же возвращались домой и распространяли знания на родине. Более того, эти знания были во-многом практического характера, это был мусульманский натурализм и алхимия. Плоды этого явления мы увидим уже в следующем периоде, к середине XIII века.

Испания

В Испании тем временем, как уже можно было заметить по предыдущим разделам, происходит небывалый расцвет культуры, который затмевает все старые потуги XI века. Чтобы понять этот подъем в Испании, нужно вернуться немного назад, и вкратце описать происходившие здесь политические события. Когда после падения династии Омейядов (1031) арабская держава в Испании распалась на части, графство Леон-Астурия под правлением Фердинанда I получило статус королевства и стало главным оплотом Реконкисты. На севере в это же время баски основали Наварру (король которой в один момент мало не объединил все христианские государства под своей властью, см. прошлый раздел), а Арагон слился с Каталонией в результате династического брака. В 1085 году христиане захватили Толедо, а затем Талаверу, Мадрид и другие города тоже попали под власть христиан. Однако вскоре Альморавиды, призванные севильским эмиром из Африки, придали новую силу исламу своими победами при Саллаке (1086) и Уклесе (1108) и вновь объединили арабскую Испанию, сумев даже отвоевать некоторые регионы полуострова. Несмотря на эти успехи мусульман, религиозный пыл и воинская отвага христиан вскоре получили новый толчок от происходивших на Востоке крестовых походов. Альфонс I Арагонский браком с Урракой, наследницей Кастилии, временно (до 1127 года) соединивший оба королевства, принял титул императора Испании (удержавшийся до 1157 года), в 1118 году завоевал Сарагосу и сделал её своей столицей. По отделении Кастилии от Арагона оба государства держались союза друг с другом в борьбе с мусульманами. Хотя Альморавиды (1090-1145) ненадолго остановили распространение Реконкисты, к периоду их правления относятся подвиги легендарного рыцаря Сида Кампеадора, отвоевавшего земли в Валенсии в 1094 году, и ставшего национальным героем Испании. В 1147 году африканские Альморавиды, свергнутые Альмохадами, теперь уже обратились за помощью к христианам, которые завладели по этому случаю Альмерией и Тортозой. Против Альмохадов, подчинивших южную Испанию, особенно успешно сражались рыцарские ордена: Калатрава — с 1158 года, Сантьяго-де-Компостела — с 1175 года, Алькантара — с 1176 года, загладившие поражение при Аларкосе (1195) победой при Лас-Навас-де-Толоса (16 июля 1212 года). Это была самая внушительная победа над Альмохадами, которую одержали объединившиеся короли Леона, Кастилии, Арагона и Наварры. После этой победы христианам стала принадлежать большая часть Иберийского полуострова, примерно 60% его территории, и при этом с сохранением наступательной инициативы, что позволит в течении следующих веков уже почти полностью отвоевать Испанию. Такое расширение позволило активно интегрировать арабское население и обильно перенимать их культурные и научные достижения. Новые правители унаследовали обширные библиотеки, содержащие некоторые из ведущих научных и философских идей не только древнего мира, но и исламского Востока, передовые научные рассуждения той эпохи — и все это было в основном на арабском языке.

Ранний период активного переводческого движения связан с Раймондом Толедским (1085-1052), архиепископом Толедо. Стоит отметить сразу, что сам Раймонд не был испанцем, родился и вырос во Франции, и только потом переехал в Толедо уже по долгу службы. Его важнейшей работой стало создание группы переводчиков, которая впоследствии стала известна как Толедская школа переводчиков. Он распорядился о реконструкции Толедского собора, отведя часть здания для школы. Группа под его руководством восстановила утраченные классические древние тексты и способствовала достижению значительных успехов в Толедской школе медицины, алгебры и астрономии. Часть иностранных сотрудников мы уже перечисляли выше. В разные годы здесь работали Рудольф из Брюгге (1100-1170), Пётр Достопочтенный (1094-1156), Герард Кремонский (1114-1187), Герман Каринтийский (1105-1154), Платон Тиволийский (1110-1145), Даниэль из Морли (1140-1210), Роберт Честерский (1100-1170), Альфред де Сарешель (1154-1220) и ещё примерно такое же количество других, менее известных иностранцев. Правда они зачастую работали в разных городах Иберийского полуострова, включая Сарагосу, Барселону и т.д., но все же были связаны с Толедо, как основным центром. И было бы странно, если бы в самой Испании не нашлось собственных энтузиастов. Не считая Педро Альфонсо, о котором мы говорили в прошлой статье цикла, среди испанских переводчиков можно выделить Доминика Гундиссалина (1115-1190), ставшего первым непосредственным руководителем Толедской школы. Что характерно, Доминик получил образование в Шартре, предположительно следуя учению Гильома де Конша и Тьерри Шартрского. Он привлек к переводческому движению еврея Авраама ибн Дауда (1110-1180), под прозвищем Галеви, одного из первых еврейских философов-аристотеликов, чтобы вместе с ним переводить сочинения Авиценны, а позже к этим троим присоединился ещё один переводчик иудейского происхождения — Иоанн Севильский (1100-1185). Он переводил в основном астрономические, медицинские и философские сочинения, в том числе Абу Машара, Ибн Гибероля, Ибн Курры, аль-Кинди, аль-Фергани, аль-Хорезми и др. Примечательным произведением, переведенным Иоанном Севильским с арабского языка, является «Изумрудная скрижаль», алхимический труд герметической традиции, изначально приписываемый самому Гермесу Трисмегисту. В своей «Книге алгоритмов практической арифметики» Иоанн Севильский приводит одно из самых ранних известных описаний индийской позиционной нотации, появление которой в Европе обычно связывают с книгой «Liber Abaci» Фибоначчи. Также здесь работал испанский переводчик Гуго из Санталлы (1080-1150), которому приписывают переводы аль-Фергани, Хали Абенрагеля, «Liber de secretis naturae» Аполлония Тианского, трактата «De Spatula» о гадании и «Tabula Smaragdina» и Марк Толедский (1165-1226), который участвовал в переводе Корана, а также был врачом, а потому переводил Галена и Гиппократа.

Из-за территориальной и культурной близости Испании с южной Францией, сюда раньше всех проникает поэзия трубадуров (и в такой же форме она здесь дольше всего продолжает сохраняться). Тем более, что с другой стороны к этому подталкивала арабская культура, что сама служила одним из источником для возникновения нового жанра поэзии в Европе. Испанские храмы подчинялись клюнийской системе, а её короли даже выстроили специальную инфраструктуру, связывающую храмы Франции и Испании между собой. Это не самое прогрессивное влияние из Франции, но, тем не менее, всё же влияние (и значительно позже, когда начнется раскол римских пап и Авиньонский плен, инициированный французами, Испания будет поддерживать про-французского папу). В интересующем нас поколении известны такие трубадуры, как Гильем де Бергеда (1130-1195), автор жестких, критических в отношении современников и неприличных для того времени стихов. Гильем де Кабестань (1162-1212), известный своей легендарной смертью из-за любви, когда ревнивый муж убил Гильема и накормил свою жену его сердцем. Когда она узнала об этом, то громко заявила мужу о своей вечной любви к поэту и выбросилась с балкона. Сюжет «съеденное сердце» использовал в «Декамероне» Бокаччо (день 4, новелла 1), встречается он и в подражаниях «Декамерону». Эти двое самые заметные из трубадуров в Испании, но само собой их было не меньше, чем в других регионах, и до нас дошли десятки разных имен. Более-менее известны также и такие, весьма вторичные деятели, как хронист Пелайо из Овьедо (1085-1153), автор «Хроники королей Леона» и поддельных исторических фактов, которого мы упоминали в предыдущем разделе, и святой Мартин Леонский (1130-1203), писавший в общем-то только религиозные тексты и комментарии к Библии.

Не связанный с испанской школой переводчик Моше ибн Эзра (ок. 1055-1138), которого мы упоминали в прошлой части этого цикла, заслужил признание у переводчика Иуды ибн-Тиббона (1120-1190) из Люнеля, начавшего свою деятельность на 20 лет позже, и который оценивал по достоинству значение ибн Эзры для еврейства Средней Европы, называя его своим предшественником в деле «пробуждения интереса к светским наукам на еврейском языке». Они оба не переводили тексты на латынь, поэтому их деятельность почти не пересекалась с Толедской школой или другими школами Европы, хотя позже уже некоторые из их переводов повторно переведут и на языки Европы. Как и Эзра, его последователь ибн-Тибон столкнулся с ухудшением положения евреев при владычестве христиан в Испании, и чтобы облегчить себе жизнь — мигрировал на юг Франции. Кроме него так поступили и многие другие евреи. Эту группу даже обобщают как «Провансальских иудеев XII-го века», или в еврейской литературе их называют «мудрецы Прованса». Одним из ранних примеров здесь выступил Моисей га-Даршан. Они создали на юге Франции целую школу по толкованию священных текстов, которая просуществует больше столетия, и даст миру также нескольких философов и врачей, а также повлияет на еврейские общины в Италии. Например Соломон ибн Пархон, один из учеников Ибн Эзры, после длительной работы филологом в Испании, переехал в Салерно. Но цитировать и упоминать всех было бы слишком долго.

Безусловно, самый известный иудейский писатель этого периода, а также один из самых известных в истории Европы — Маймонид (1138-1204). Помимо толкований Торы и собраний талмудических законов, он отметился как врач и философ. Правда, ещё до того, как стать философом, он мигрировал из Испании в Египет, и поэтому технически Маймонид даже не считается испанским автором, но его влияние на испанскую культуру все же сказывалось очень сильно, и поэтому его тоже стоит учитывать. В Египте он даже заслужил право быть личным врачом султана Саладина. Маймонид высоко ценил арабских философов и считал себя продолжателем традиции арабских перипатетиков. Он самостоятельно познакомился с текстами мусульманских философов и Аристотелем. В своих трудах он сделал попытку примирить учение Аристотеля с положениями Торы в их более традиционном понимании (и между прочем прямо упоминает Эпикура, как опасного еретика). Его книга «Путеводитель растерянных», философские отделы комментариев на «Мишну», написанные на арабском, оказали большое влияние на средневековую схоластику, в особенности на Альберта Великого, Фому Аквинского и Дунса Скота. Но поскольку Маймонид выступал против христианства, то следование его учениям в Европе считалось признаком ереси. Споры вокруг его наследия активно бушевали в еврейской диаспоре в течении двух веков после смерти Маймонида. Уже при его жизни эти споры были очень активными. Среди тех, кто защищал его доктрины, можно выделить провансальского мудреца Давида Кимхи (1160-1235), а среди мистических мракобесов, которых в иудаизме ещё называют каббалистами, выделяется Йеуда бен Барзилай (1070-1140). И все же стоит признать, что хотя Маймонид был аристотеликом в духе Фомы Аквинского, и это по-своему прогрессивное явление, и даже шаг вперед на фоне того, что было раньше, но всё же он остается очень и очень консервативным писателем и набожным теологом. Маймонид это не про прогрессивных писателей, особенно если смотреть на него в контексте арабского мира, а не в контексте Европы.

Самыми интересными, на наш взгляд, иудейскими писателями из Испании представляются даже не Маймонид и Кимхи, а такие люди, как Авраам бар Хийя (1065-1140), математик, астроном и философ из Барселоны. Это первый автор научных и философских книг, и разработчик научной терминологии на иврите. Он первым в Европе дал полное решение квадратного уравнения. Также он переводчик с арабского языка на латынь, чем способствовал ознакомлению Европы с достижениями мусульманской математики и астрономии. Совместно с Платоном из Тиволи в период 1134-1145 годов он перевёл с арабского языка на латынь более десятка научных трактатов по математике и астрономии. Правда в философии он уступает даже Маймониду, и является чистейшим неоплатоником и теологом, но в сфере чистой науки сделал немало полезных работ, в частности выдвинул интересное решение исчисления площади круга, напоминающий метод неделимых Бонавентуры Кавальери, возникший аж в XVII веке. В трактате Авраама встречается новое доказательство связи между площадью круга S и длиной L окружности с радиусом R. Оно носит геометро-механический характер: круг разрезается на тонкие концентрические кольца, которые распрямляются в прямые отрезки и укладываются в треугольник, с основанием равным длине окружности, и высотой равной радиусу. Предполагается, что когда кольца достаточно тонкие, ошибка при их распрямлении пренебрежима. Доказательство, тем самым, неявно использует элементы работы с бесконечно малыми величинами. Потом треугольник разрезается надвое, одну из половин переворачивают, и эти два равных куска складываются в прямоугольник, площадь которого измерить уже совсем элементарно просто. Интересна также фигура Иехуда Алхаризи (1165-1225), тоже переводчика, но также поэта и путешественника. Его сборник плутовских менипповых сатир (жанр в арабской литературе под названием макама) «Ты меня умудряешь» («Техкемони»), состоит из пятидесяти макам, написанных рифмованной прозой вперемежку со стихами. В них мы находим ценные замечания о нравах и обычаях того времени, характеристики современников поэта и людей предшествующих поколений. Сквозь пессимизм и критичность этих произведений зачастую прорывается жизнелюбие, активное неприятие уродливых явлений жизни, остроумный сарказм. Именно последний дал повод Генриху Гейне назвать Алхаризи «остряком французским» и отметить, что он «…задолго до Вольтера был чистейшим вольтерьянцем». Место его рождения в точности не известно, но сохранились сведения о том, что он много странствовал по свету, посетил Александрию, Иерусалим и другие города.

Но самым интересным представителем этого периода в иудейской культуре стал путешественник Вениамин Тудельский (1130-1173) который в 1165-1173 годы предпринял паломничество в Святую землю, посетив по пути Марсель, Рим и Константинополь. Записки Вениамина Тудельского являются ценным источников для истории евреев в Византии. Как следует из оставленного Вениамином описания своего странствия, по пути он останавливался в еврейских общинах, выяснял их численность, записывал имена раввинов. Коммерческий интерес к драгоценным камням заставил его пуститься в путешествие на восток от Иерусалима, в ходе которого он посетил Дамаск и Багдад, морем обогнул Аравию и вернулся в Египет. Книга Вениамина Тудельского была очень популярна, многократно переписывалась. Латинский перевод его текста был популярен в Европе XVI века; русский перевод появился в печати в 1881 г. Помимо собственных странствий, в своём сочинении Вениамин передаёт рассказы мореходов об Индии, Цейлоне и дороге в Китай. Его яркие описания Западной Азии опередили работы Марко Поло на сто лет.