Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Написано в 2025 году

Версия на украинском

Часть цикла «вульгарные материалисты».

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

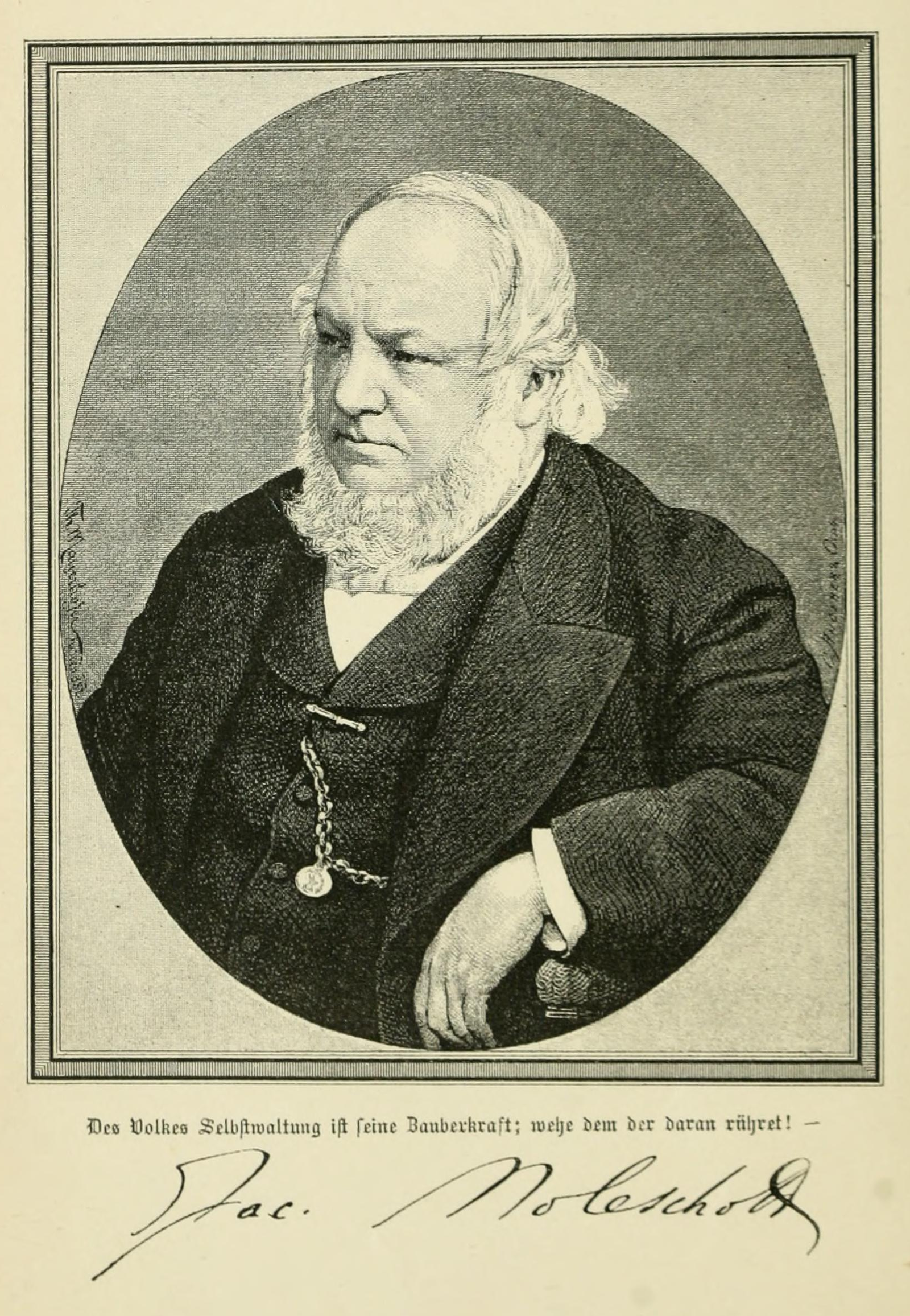

Нидерландский философ и физиолог Якоб Молешотт (1822-1893) родился 9 августа 1822 года в Хертогенбосе, в регионе Северный Брабант. Его мать, Элизабет Антония ван дер Монде, была верующей католичкой, но по материнской линии он был внуком знаменитого доктора Ван дер Монде; а отец, Йоханнес Франциск Габриэль, врач из Лейдена, сам был сыном известного аптекаря. Можно даже подумать, что врачебная профессия передавалась в этой семье по традиции, но его отец хотел, чтобы Якоб выучился на юриста, так что медицина станет скорее его собственным выбором. Детство Молешотта прошло в окружении садов, где он любил рассматривать цветочные композиции всех видов, а вечерние часы он посвящал чтению. В четыре года он прекрасно умел читать, в восемь лет он уже интересовался событиями бельгийской революции 1830 года. Его отец посвятил себя образованию сына, и проводил с Якобом вечера в частной семейной библиотеке, старался прививать сыну трудолюбие и либеральные ценности времен Французской революции, включая даже атеизм (но юный Молешотт далеко не сразу стал атеистом, и такое поведение отца его тревожило). Кроме домашнего обучения, Молешотт учился в школе-интернате в Бокстеле, недалеко от Хертогенбосе. Сначала основной упор там делался на изучение языков, и уже в детстве Молешотт выучил французский, немецкий, английский и латынь (а также пытался по собственной инициативе изучить арабский, но через несколько лет забросил это дело). На пятнадцатом году жизни Якоб был отправлен в прусскую гимназию в Клеве, небольшом немецком городке недалеко от голландской границы и реки Рейн, где профессор Флейшер познакомил его с Цицероном, Ливием, Теренцием и Гомером, а также заинтересовал его гегелевской философией. Так об этом пишет сам Молешотт в своей автобиографии:

Его звали Мориц Флейшер … Он читал с нами Цицерона. Хотя он вовсе не пренебрегал языком, наибольшее внимание он уделял житейской мудрости римского писателя, которого также можно назвать народным мудрецом. Позже я обнаружил, что наш замечательный учитель, который в то время был образованным и убежденным гегельянцем, часто мог читать Гегеля из Цицерона … Конечно, он указал мне на Гегеля. И именно ему я обязан последовательностью, которая заставила меня начать с философии истории и постепенно привела меня к эстетике и другим книгам, находившимся в моем распоряжении, из чего я извлек неоценимую пользу, никогда не теряя из виду общую науку перед лицом специализированного изучения.

По началу Молешотт был увлечен античностью, и зачитывался Гомером, Софоклом, Тацитом и т.д., но также он интересовался и современной литературой, и в течении нескольких лет перечитал почти всю английскую классику. Среди упоминаемых им авторов можно выделить Гёте, Шиллера, Тассо, Шекспира и Мильтона, Поупа и Ричардсона, Байрона и Мура (в некоторых своих работах поздних лет Молешотт цитирует книгу Мура «Эпикуреец», которую мы даже обозревали). В то время его особенно сильно вдохновил ещё только начинающий писатель Виктор Гюго. Списки читаемых авторов могут быть гораздо длиннее, просто приводить прямо всех будет слишком долго. Но однозначно, что Молешотт уже с детства был очень начитан, и преимущественно художественной литературой. Любовь к поэтическому стилю письма сохранится у него аж до старости, что хорошо видно даже на примере стиля написания автобиографии, и об этом также упоминали посторонние слушатели.

В научном плане Молешотт изучал в это время только догматическую теорию по самым простым учебникам, и не занимался ещё никакими экспериментальными опытами, «естественной истории также не уделялось должного внимания. Технические термины заучивали наизусть, даже не сравнивая их с формой настоящего листа или корня». В общих чертах можно сказать, что Молешотт уловил общее романтическое настроение своей эпохи, и уже в юности начал приобщаться к политической идеологии либерализма. Гегеля он, само собой, будет читать строго «слева».

Немецкий период: от Гегеля к Фейербаху

Теперь, когда школьный аттестат получен, пришло время отрываться от дома, и выбирать для себя университет. После длительных раздумий Молешотт решил изучать медицину в Гейдельберге, куда поступил весной 1842 года. Как один из основных вариантов он рассматривал Берлин, надеясь на то, что там он сможет лучше изучить гегелевскую философию, из первых уст наследников и учеников знаменитого философа. Но поставив перед самим собой выбор строго между философией и медициной, он все таки решил что вторая будет практичнее, а в Берлине этому предмету преподают далеко не наилучшим образом.

Я читал Лессинга и Виланда, Энгеля и Книгге, а также ряд второсортных поэтов, с которыми я, так сказать, примирился, потому что впоследствии редко возвращался к ним. Теперь мне предстояло выбрать университет, в который я хотел бы поступить. Я стремился в Берлин, во-первых, потому, что надеялся найти там в воздухе Гегеля, но также и потому, что в Клеве находился доктор Вильгельм Арнг, высокоодаренный и образованный врач, который только что вернулся оттуда.

Во всяком случае очевидно, что Молешотт всё больше и больше начинает воспринимать себя как немца, а не как голландца или француза. За годы обучения в Германии это ощущение в нем только усилится. В 40-е годы он также стал сторонником политического объединения Нидерландов с Германией, хотя и отказался от этой позиции в 1870 году, в результате франко-прусской войны. Вот что он писал об этом на фоне революционных событий 1848 года: «Никакой Пруссии, никакой Австрии, никакого Шлезвига, никакой Голландии, а только Германия! Вот единственный лозунг, от которого Нидерланды могут ожидать своего спасения». Позиция слишком националистическая даже для политизированного Карла Фогта. Но вернемся назад, к вопросу поступления в университет. Итак, Гейдельберг 1842-го года. Молешотт наконец-то приступает к изучению врачебной науки. Здесь его учителями были Л. Гмелин, считающийся в Германии основателем физиологической химии, химик Дельфс, физик фон Йолли и профессор анатомии и гистологии Тидеманн. В принципе, не самая плохая команда ученых, хотя и далеко не Либих, у которого имели возможность учиться Бюхнер и Фогт. Медико-научные интересы привели молодого Молешотта к кратковременному путешествию в Цюрих и Берн (Швейцария), где он познакомился с известным шеллингианским натурфилософом Океном, лидером этой школы того времени, и первым ректором нового Цюрихского университета; а также с Кёлликером, приват-доцентом сравнительной анатомии и физиологии, экспертом-микроскопистом. При этом про Окена у него остались хорошие воспоминания аж до глубокой старости:

В Окене шеллингианско-гегелевская концепция развития совершила прорыв в области естествознания. Могучее распространение истории эволюции на весь ряд животных, характеризующее наше столетие от Пандера до Геккеля, Ковалевского и Ван Бенедена, само учение Дарвина являются плодами древа познания, которое Окен возделывал с полной самоотдачей, несмотря на неблагоприятные обстоятельства.

Это сильно контрастирует со сдержанным отношением к Окену, которое показывали другие вульгарные материалисты, Бюхнер и Фогт, и ещё раз показывает насколько Молешотт близок к философии немецкого идеализма. Позже Молешотт посетил Гиссен, тот самый город, где учились Бюхнер и Фогт, и встретился там с Бишоффом — анатомом, эмбриологом и физиологом, который был его профессором в первые годы жизни в Гейдельберге, и которого из преподавателей он уважал едва ли не больше всех (кстати, Фогт высмеивал натурфилософские спекуляции Бишоффа и в 50-е и в 60-е годы). Но даже вне Берлина Молешотт не унывал, и пытался найти себе хорошего собеседника, подкованного в гегелевской философии. Как он сам вспоминает:

Меня также привлек Мориц Каррьер, который, как говорили, преподавал гегелевскую философию в Гейдельберге. […] Интеллектуальные занятия имели то преимущество, что жажда знаний только усиливалась. Поэтому я часто находил убежище в изучении Гегеля. Мориц Каррьер, на чью помощь я рассчитывал, на самом деле хотел обосноваться в Гейдельберге в качестве частного лектора, но его считали — тот, кто читает это сегодня, вряд ли поверит этому — слишком опасным, и он мог только утешиться Эразмом и Спинозой. Мне было трудно смириться с тем, что я не смогу стать его учеником. Он направил меня к доктору Бергу, который занимался научными исследованиями в Гейдельберге. По вечерам, регулярно посещая его лекции в течение дня, я читал с ним «Феноменологию духа» Гегеля, которую я не смог бы завершить без его терпеливой и основательной помощи. Это была огромная, но в конечном итоге возвышающая и освобождающая работа, о которой я вспоминаю с назиданием. Но от меня не ускользнуло, что «История философии» Гегеля и его «Эстетика» давали более свежую пищу. Как и ежегодники Галле, изданные Руге и Эхтермайером, немецкие ежегодники помогли мне переработать в удовольствие и усвоить то, что я с таким трудом впитывал из Гегеля.

Благодаря таким специфическим философским и политическим интересам, Молешотт решил отправиться в первые каникулы к своим новообразованным кумирам, и сначала он отправился в Вюртемберг, где встретился с консервативным теологом Д. Ф. Штраусом, а затем в Тюбинген, где познакомился с малоизвестным ныне философом Ф. Фишером. В то время Штраус и Фишер ещё выступали в тандеме на стороне левогегельянцев, а вокруг книги Штрауса «Жизнь Иисуса» развивалась бурная полемика, в которой участвовал в том числе и Карл Маркс. Возможно, если бы Молешотт оказался в Берлине годом ранее, то он попал бы в ровно те же истории с Бруно Бауэром и компанией, но ему немного не повезло с выбором университета (или скорее таки повезло, и он не оказался марксистом).

В 1844-м году Молешотт впервые стал хоть немного заметной фигурой. Гарлемское общество Тейлера предложило премию за лучшую диссертацию по теории питания растений Юстуса Либиха, самого выдающегося современного химика в Германии, друга Гумбольдта и учителя для Фогта и Бюхнера. Теория Либиха легла в основу современной агрохимии, и в то время вызвала столь же оживленные дискуссии в научном мире, как и теория происхождения и эволюции видов Дарвина пятнадцать лет спустя. Молешотт выиграл этот конкурс со статьей «Критические замечания о теории питания растений Либиха». В своей теории Либих утверждал, что углекислого газа в атмосфере достаточно для обеспечения питания наземной растительности, и что в результате этого растения не поглощают углеродсодержащие органические вещества из почвы. Молешотт, в то время еще студент, поддерживал противоположное мнение, указывая на методологические ошибки Либиха. Эта работа принесла ему уважение многих ученых и признание самого Либиха.

Много позже Александр фон Гумбольдт написал мне, что Берцелиус выразил свою признательность за мое призовое эссе; Шимпер сказал мне в компании Эдуарда Дезора [прим. друг Карла Фогта], что Александр Браун устроил мне бурные аплодисменты, и оба заявления вызвали у меня глубокое удовлетворение, которое всегда приходит, когда чувствуешь глубокую связь с мастерами предыдущих поколений.

Это было более чем серьезное признание от ученого сообщества. 22 января 1845 года Молешотт под руководством профессора Якоба Генле защитил диссертацию под названием De Malpighianis pulmonum vesiculis (Гейдельберг, 1845), в которой он ошибочно приписал стенкам легочных альвеол наличие мышечных волокон. Это утверждение было исправлено самим Молешоттом в следующем году. После этого он был повышен до степени доктора медицины, получив первый ранг. Но для того, чтобы заниматься своей профессией в Голландии, необходимо было иметь сертификат о квалификации, ещё и из голландского университета. Для этого он отправился в Лейден, где прошел так называемый colloquium doctum, который состоял из приятной беседы с профессорами медицинского факультета об эндемических болезнях Голландии. Затем он обосновался в Утрехте, где стал работать врачом общей практики. Он также стал одним из частых посетителей лаборатории Г. Я. Мюльдера; там же он познакомился с известным физиологом Ф. К. Дондерсом (впоследствии активный дарвинист), ботаником Хартингом, который, правда, не разделял его увлечения материалистическим монизмом, и врачом И. ван Дином, с которым он поддерживал тесную научную и частную переписку. В 1846-1848 годах вместе с Дондерсом и ван Дином он основал «Вклад Голландии в анатомические и физиологические науки», первый голландский журнал — хотя и написанный на немецком языке — посвященный анатомии и физиологии. Вспоминая свою работу с Дондерсом, который в то время был для него лучшим другом, Молешотт говорит: «мы оба наслаждались общим полетом мыслей. Спиноза, Фейербах и вопрос о воле живо занимали нас». Дома он снова встретился со своим старым наставником Флейшером, который когда-то впервые познакомил Молешотта с гегельянством, и теперь Флейшер показал ему, ещё более наглядным образом, почему Фейербах — настоящий революционер. В это время Молешотт обсуждал Фейербаха даже со своим отцом, который также увлекся новым философским направлением антропологизма. Так что, в 1845-47 гг. Молешотт окончательно переходит на позиции фейербахианства и становится материалистом.

В 1847 году, глубоко разочаровавшись в голландском академическом сообществе, где он только то и делал, что критиковал местных профессоров. Как только появилась возможность вернуться в Германию, Молешотт сразу же ею воспользовался. Он принял предложение своего учителя Генле занять должность приват-доцента по физиологии и антропологии в Гейдельбере, где он, правда, должен был читать только теоретические лекции, поскольку у него не было лаборатории. Здесь же, по просьбе Тидеманна ему пришлось полностью переработать том в обширном справочнике по физиологии, посвященном питанию. Это в значительной мере предопределило направление мысли Молешотта, и тематику его первой крупной книги. Здесь же на Молешотта оказал серьезное влияние ближайший ученик Фейербаха — Герман Геттнер, который стал в то время его лучшим другом, и через которого Молешотт получит возможность косвенно познакомиться с самим Фейербахом. Как Молешотт позже вспоминал о Геттнере: «Хотя он был предан изучению искусства, а я – естествознанию, мы сразу же почувствовали себя ответвлениями общего корня, который мы осознавали как универсальную науку». Геттнер познакомил Молешотта с ещё несколькими не очень известными сейчас, но заметными тогда литераторами и политиками либерального направления, и все вместе они встретили начало революционных событий 1848 года.

Нашему ликованию не было предела, и когда немецкий народ создал свой собственный парламент, мы надеялись, что он пойдет по пути свободы, чтобы восстановить свое положение во власти.

В этот революционный год Молешотт встретил свою будущую жену Софи, старшую дочь Г. Штрекера, врача и известного демократического деятеля родом из Дармштадта и Гиссена (снова города, где родились и учились Бюхнер и Фогт). Сама она, по описанию Молешотта, была атеистом и отрицала свободу воли. Вообще он сравнивает её даже со Спинозой и Сократом, и местами это даже выглядело смешным, в плане ограниченности его фантазии для аналогий, но пишет Молешотт всё таки очень и очень поэтично. Молешотту очень повезло с Софи, потому что она всецело поддерживала его естественнонаучные работы, вникала в суть дела, и помогала с оформлением его сочинений. При чем здесь особенно интересно, что после очень пафосного описания самого Штрекера, как лево-либерала радикального толка, Молешотт делает оговорку, называя Штрекера другом Фогта: «Возможно, его считали безобидным, потому что он не поджег бы дворец или не дал бы ни одному рабочему иллюзию освобождения от налогов. Но он был другом Ихштейна и Гагерна, Карла Фогта и Роберта Блюма». Так что какие-то связи Молешотта с Фогтом должны были возникнуть уже тогда, но едва-ли серьезные. Свадьба с Софи произошла 14 марта 1849 года, ещё до исхода революции. Тогда же Молешотт опубликовал статью, в которой утверждал, что профессоров следует назначать не для служения церковной партии, а в интересах науки. Но вообще он не знал, куда себя девать, и строго научные занятия ему не давались, особенно во время таких политических потрясений и перемен в личной жизни. В эти революционные годы чтение произведений Георга Форстера, ведущей фигуры немецкого Просвещения и одного из учителей Александра фон Гумбольдта, оказало заметное влияние на Молешотта. Форстер станет одной из ключевых фигур в его жизни, и в большинстве своих произведений он будет использовать цитаты из Форстера, как в качестве эпиграфов, так и просто в качестве отсылок. Но как он сам же признает, решающую роль в его формировании, особенно в антропологической интерпретации религиозного феномена, сыграла работа Фейербаха «Сущность христианства». Он читал Фейербаха и раньше, но только в 1848 году все паззлы сложились в единую картину.

Только в Георге Форстере я нашел утешение и назидание, и я не могу в полной мере поблагодарить Гервинуса за то, что он открыл глаза немецкому народу на этого мирового посла образования и свободы. Форстер стал для меня личным сокровищем, которым я обязан Февральской революции, ибо очень скоро он стал для меня не только источником назидания, но и объектом изучения … Среди ныне живущих писателей только Людвиг Фейербах мог бы, по моему мнению, составить конкуренцию Форстеру … о Фейербахе можно сказать, что он учил, что не Бог создал человека, а человек создал своего Бога.

Из работы Фейербаха он взял не только концепцию отчуждения Бога из абстрагирования лучший свойств человека, но и убеждение в родовой сущности человека (от слова Род — «Человек вообще», то о чем много говорил и Маркс), и в ограниченности его индивидуальной силы, т.е. философию Целого, которую сам же Молешотт связывает с именами Гегеля и Спинозы, но которую якобы только Фейербах смог развить полноценно, и не растворяя при этом полностью личность в коллективе (и на том спасибо!). Т.е. как и Маркс, он пытается зацепиться за пару фраз Фейербаха о том, что общество не сумма индивидов, но их умножение, и от каждого индивида зависит итоговое «Человек вообще», и чем более свободны индивиды и лучше они творят, тем лучше этому «Человек вообще». Фейербахианцы часто эксплуатируют слова гуманизм, антропология — но за этим скрывается вовсе не философия сострадания и не акцент на живом индивиде в противовес абстрактному Богу, а обожествление «Человека вообще». Иерархия здесь выстроена очень строго, индивид подчинен целому, пускай и не до растворения: «Таким образом, сущность человека не растворяется в сущности отдельных существ». Проще говоря, идейное развитие Молешотта во многом повторяет путь Маркса и других левогегельянцев. Эта тематика про части и целое, напоминающая Абсолютный Дух гегелевской философии, где каждый индивид делает только небольшой вклад в некоего абстрактного Человека, так и сохранится в мировоззрении Молешотта до самой старости и смерти, и будет портить все его сочинения. Нельзя не отметить и то, что Молешотт уже тогда вполне читал Карла Фогта, даже вслух в компании жены:

… моей бедной жене, привыкшей слушать, как я читаю Гете и Лессинга, Тика и Ансельма Фейербаха, пришлось довольствоваться чтением мною в часы досуга произведений Карла Фогта «Океан и Средиземноморье» и других, пока она не обнаружила, что животный мир для нее слишком утомителен.

Спор о материализме и взгляды Молешотта

В 1850 году Молешотт опубликовал в Эрлангене свой популярный труд «Lehre der Nahrungsmittel für das Volk» («Учение о пище», или «О питании», см. наш полный обзор); переведенный на французский, английский, голландский итальянский и русский языки. Эта работа, написанная «für das Volk» (для народа), и превосходно адаптированная для передачи популярной информации о пищеварительных качествах и питательных свойствах обычных продуктов питания, была благосклонно принята и за несколько лет выдержала три издания. В ней ясно и кратко представлены результаты исследований, воплощенных в его работе «Physiologie der Nahrungsmittel» («Физиология питания»), изданной несколькими месяцами ранее, и предназначенной для врачей и натуралистов. Популярная версия разделена на три основные части, первая из которых рассматривает общий метаморфоз материи в живых организмах, происхождение и образование крови и твердых веществ в человеческом теле, процессы ассимиляции, сегрегации и выделения как условия роста, а также физиологическую природу голода и жажды как ощущений, которые информируют мозг через посредство нервов о том, что кровь обедняется. Во второй части он показывает, как это обеднение крови контролируется и отходы восполняются питанием, различные виды которого — мясо, яйца, хлеб, пироги, горох, фасоль, чечевица, картофель, свекла, капуста и другие овощи, а также различные виды фруктов — обсуждаются с точки зрения их пищевых функций и ценности. Затем следует глава о напитках — воде, молоке, чае, кофе, шоколаде, пиве, вине и бренди — и еще одна о специях или, скорее, о приправах, в которые включены не только соль, перец, горчица, имбирь и другие специи, но также масло, оливковое масло, уксус, сахар и сыр. В третьей части излагаются правила диеты в их применении к человеку как не строго всеядному, но в значительной степени многоядному микрокосму, с замечаниями о завтраке, обеде и ужине, питании для младенцев, юношей, людей среднего возраста и стариков, для женщин, рабочих, художников, ученых и других лиц с малоподвижным образом жизни, а также о различных видах пищи, подходящих для лета и зимы. Все эти пункты обсуждаются в серии коротких разделов с проницательностью, ясностью и силой сгущения, редко сочетающимися в научных трактатах.

По словам самого Молешотта, это произведение было задумано «как материалистическое и социалистическое». Но если Либих оценил работу очень критично (об этом дальше), то совсем иначе к ней отнесся знаменитый Александр фон Гумбольдт. Он полностью прочитал эту работу, и похвалил Мошешотта, как минимум дважды в разных письмах. Гумбольдт — центральная фигура и теневой кардинал всей немецкой интеллектуальной жизни первой половины XIX века, и очень уважаем нами, даже несмотря на то, что философски он не эпикуреец и скорее склонен к натурфилософии в духе Шеллинга-Окена. Поэтому мы приведем одно из этих писем, которое было более содержательным, здесь.

«Я чувствую настоятельную потребность выразить Вам, дорогой доктор и приват-доцент, хотя бы в нескольких строках, искреннюю благодарность за учения о питании, которыми Вы так любезно со мной поделились. Это небольшое произведение обладает достоинством, которое очень редко встречается в Германии, где люди считают, что стать популярным можно только благодаря широте, а не благодаря концентрации и обобщению: а также важным преимуществом изложения, причем остроумного и живого. Первая книга, посвященная метаболизму, и первая глава второй книги свидетельствуют о Вашем прекрасном даре изложения. С тех пор как мой бессмертный друг Берцелиус (сближение произошло после его первого визита в Арсей вместе с Бертолле в его блестящий период) часто писал мне о вас с такой теплотой, я всегда много и с удовольствием черпал из ваших трудов, прежде всего из адаптации Малдера, затем и очень охотно из вашей превосходной «Физиологии пищи». Пусть признание доисторического человека из лаборатории Воклена (1799), друга и давнего сотрудника Гей-Люссака, будет для вас приятным, голосом, звучащим из мифических времен». «Я прошу вас передать мои самые теплые приветствия высокочтимому Тидеманну. С глубочайшим почтением к Вашей чести, покорнейший А. фон Гумбольдт». Берлин, 13 апреля 1850 года.

Постскриптум. Будучи наполовину американцем, я почти хочу поссориться с Вами из-за чрезмерной строгости, с которой Вы относитесь к картофелю. Я бы не хотел, чтобы народ (который читает через наших школьных учителей) знал, что написано в § 62. Не нужно огорчать тех, кому нельзя предложить ничего лучшего. Видите ли, я тоже умею критиковать, чтобы больше ценить похвалу».

Отсюда видно, что Гумбольдт не оспаривает сочинения, но считает, что его стоит использовать очень аккуратно. Ведь если от плохого питания зависит плохое развитие мозга, а значит и интеллекта, тогда все люди, которые по не зависящих от них, объективным причинам, не могут себе обеспечить лучших продуктов — обречены. Зачем расстраивать массы людей, и стимулировать их к тому, чтобы опускать руки? По такой же причине на Молешотта нападут (но уже совсем не добродушно) марксисты. Они усмотрят в таких констатациях — оскорбление рабочего класса, и прямо-таки апологетику неравенства! Действительно, хотя пища, по Молешотту, это далеко не единственное условие влияния на духовную деятельность людей, но «при одинаковых других условиях тот, кто питается мясом, будет иметь другие мысли, чем тот, кто ест салат и овощи». Молешотт усматривает в действии пищи на духовную деятельность человека настолько тесную связь, что, например, ставит распространение образованности в XVIII в. в прямую зависимость от введения во всеобщее употребление чая и кофе, которые «изощряют ум» или «окрыляют воображение». Само собой, бедняки вынуждены питаться больше овощами, и редко могут позволить себе кофе.

Как уже говорилось выше, сам Молешотт считал себя социалистом, и поэтому само-собой намекал, что просто надо изменить питание народа к лучшему, и работать над этим базисом, чтобы изменить культурно-идеологическую надстройку. Его книга указывала направление, в котором европейское законодательство теперь должно решать социальный вопрос. А именно через желудок, создавая лучшее и более надежное обеспечение настоящих и будущих потребностей рабочего класса. Если мы сможем снабдить наш мозг лучшими веществами, то мышление и воля достигнут наивысшего развития, и социальный вопрос найдет свое решение. Человек представляет собой сумму родителей и кормилицы, места и времени, воздуха и погоды, звука и света, пищи и одежды, короче говоря, он полностью обусловлен внешними влияниями. Поэтому естествознание — это Прометей нашего времени, а химия — высшая наука.

Но нельзя не отметить, что расизм в этой работе очень даже заметен, и никуда не исчезает даже в последующих его сочинениях. «Превосходство англичан и голландцев перед туземцами их колоний зависит от превосходства их мозга, которое обусловливается превосходством крови, зависящей от пищи». Про расизм мы ещё поговорим ближе к концу этой статьи, потому что не расизмом эта книга создала себе славу, а именно примерами того, насколько буквально жизнь и физический, атомарный состав человека зависят от того, какие вещества человек потребляет. И пожалуй, еще большую сенсацию, чем сама эта книга, произвела рецензия на нее от самого Людвига Фейербаха в статье «Естественные науки и революция…» (1850), где он назвал работу Молешотта «важнейшей, поистине революционной работой в философском, этическом и даже политическом плане» (это очень расстроило марксиста Плеханова, который много раз потом извинялся за Фейербаха перед своими читателями). Или лучше снова процитировать полностью самого Фейербаха:

«Эта работа делится с нами, в популярном или, что одно и то же, гуманном плане и языке, результатами современной химии относительно пищевых продуктов, их компонентов, их качеств, эффектов и изменений в нашем организме; поэтому на самом деле она имеет только гастрономическую цель и тематику, и все же это чрезвычайно стимулирующая работа для ума и сердца, чрезвычайно важная, даже революционная работа как в философском, так и в этическом и даже политическом плане».

Именно в этой работе Фейербах, как бы суммируя содержание книги Молешотта, ввел известное выражение «der Mensch ist war er isst», или «человек есть то, что он ест». Похожим в своей краткости и эпатажности высказыванием Молешотт завершает свою главу о питательных свойствах бобовых растений: «Без фосфора нет мысли». В связи с этим на Фейербаха посыпались обвинения в вульгаризации материализма, и Молешотту приходится спустя годы, в своей автобиографии, оправдывать своего кумира. И он делает это таким образом, что снимает всякие подозрения не только в том, что Фейербах был механистическим материалистом, но и снимает такие подозрения с самого себя. Приведу три цитаты самого Молешотта, связанные с этой проблематикой:

Действительно, моя работа была задумана как материалистическая и социалистическая. Вывод теории питания, которому я здесь буду следовать, может говорить в пользу первого обозначения. «Если еда и питье обеспечивают субстанцию, которая разлагается и движется внутри нас, которая думает и чувствует внутри нас, то природа и люди создают такое постоянное впечатление на наши чувства, что субстанция нашего тела не знает ни секунды постоянства. Ощущения и мысли, воля и действия находятся в постоянном движении. И если все действует только на материю, если все воздействие передается только от материи к материи, то чувственное впечатление от слов и звуков, которые мы не можем уловить, от света и цветов, которые мы не можем ощутить руками, простирается не менее далеко, а для многих людей, несомненно, и дальше, чем изменения, которые пища так неизбежно вызывает в нас. Мудрецу подобает осознавать эту зависимость, и истинное благочестие — радостно лелеять чувство связи с большим целым. Шлейермахер справедливо подчеркивал чувство зависимости индивида».

…

Гораздо веселее играть роль абсолютного гения, чем считать себя культурно обусловленным, вечно меняющимся продуктом природы, так что не стоит удивляться, когда массы, как ученые, так и неученые, шутят с этими лозунгами Фейербаха («Человек есть то, что он ест») вместо того, чтобы стремиться проникнуть в тот смысл, который они должны были иметь для такого мыслителя, когда он выражался столь лаконично.

…

Старый мир перевернул тело с ног на голову, новый мир возвращает его обратно на ноги; старый мир позволил материи возникнуть из духа, новый мир позволил духу возникнуть из материи. Старый мировой порядок был фантастическим и извращенным; новый естественный, и потому рациональный. Старая философия начиналась с размышлений; новая начинается с еды и питья.

Таким образом, уже здесь была предвосхищена концепция «круговорота жизни», которую Молешотт будет развивать в следующей своей книге, и которая совершенно порывает с тем, что марксисты называют «метафизическим» мышлением.

В своих «Физиологических письмах» (1847), которые задумывались как ответ Либиху, материалист Карл Фогт заявил, что «мысль находится почти в таком же отношении к головному мозгу, как желчь к печени или моча к почкам», это уже послужило поводом для всеобщего негодования консерваторов. Но взрыв негодования на время оттянула революция 1848 года. Эти мысли про работу мозга, как и поддержку концепций Молешотта о том, что питание влияет на жизнь целых народов, Фогт повторит уже после провала революции, в своих работах конца 40-х начала 50-х годов. Это послужит началом знаменитого «спора о материализме». Теперь, в 1850-м году с такими же идеями выступает Молешотт. Уже знакомый нам раньше Либих резко напал на Молешотта, отвергнув такие утверждения как «поверхностные взгляды, не имеющие под собой ни малейшей научной основы». В чисто научном плане разногласие касалось, будто бы, только состава мозгового вещества, но вообще проблематика была куда более широкой и касалась мировоззренческих основ. Молешотт явно вовлекся в этот спор, и теперь связывается в общественном сознании с Фогтом. Впрочем, и сам Фогт упоминает, как после нападок в свой адрес он нашел открытую поддержку Молешотта, высказанную в его второй крупной книге, о которой мы ещё поговорим дальше. Там Молешотт говорил:

Сравнение это неоспоримо, если понять в каком смысле Фогт употребил его. Мозг так же необходим для образования мысли, как печень для приготовления желчи и почки для отделения мочи. Но мысль так же мало похожа на жидкость, как и теплота или звук. Мысль — движение, превращение мозгового вещества; мышление такое же необходимое и нераздельное свойство мозга, как и вообще всякая сила, составляющая внутреннее, неотъемлемое свойство материи. Неповрежденный мозг точно так же не может не мыслить, как и мысль не может быть образована другим веществом, кроме мозгового.

Эта новая книга, написанная как очередной ответ на «Химические письма» Либиха, носит название «Der Kreislauf des Lebens» («Круговорот жизни»; см. наш обзор), и она состоит из двадцати одного письма, где описываются источники человеческого знания, вечность материи, ее постепенная эволюция, постоянная циркуляция и бесконечные преобразования в росте, распаде и обновлении животной и растительной жизни; тут говорится и про силу, как существенное и неотделимое качество материи, особенно в отношении функций мозга в их отношении к мыслительной способности и свободе воли, и завершается всё это резкой анти-спиритуалистической полемикой. Эта работа была враждебна любой антропоморфной или телеологической концепции. Либих, к научным достижениям которого Молешотт относился с величайшим уважением на протяжении всей своей жизни, однако, по словам Молешотта, проявляет «половинчатость», желая стать посредником между естественными науками и теологией. Молешотт возражает против несовместимости Либиха: «Естественный закон есть строжайшее выражение необходимости, но необходимость вступает в противоречие с творением». По его мнению, в естественных науках могут иметь место только законоподобные, а не телеологически-теологические утверждения. Напомним ещё раз, что против Либиха выступил ещё раньше Фогт, а позже выступит Бюхнер. Споры с Либихом станут одной из центральный линий всего спора про материализм, хотя сам Либих не был совсем уж далеко от взглядов материалистов, и даже часто помогал им рекомендациями.

В общем, в своей второй крупной книге Молешотт развил идею сохранения энергии в круговороте природы. Когда шахтер в поте лица своего добывает из земли фосфатную известь, а фермер удобряет ею пшеницу, он не задумывается о том, что тем самым он питает не только тело, но в конечном итоге и мозг человека. Ещё раз: «Без фосфора нет мысли!». Уже Лавуазье показал, что в ходе химических реакций не происходит ни исчезновения, ни создания материи, даже если конечный результат имеет совершенно иной вид по сравнению с исходными составляющими. Молешотт пришел к выводу, что если материя сохранилась столь совершенным образом во время этих операций, то она может быть только вечной. Применив эту идею к физиологии, он понял, что одна и та же материя неустанно переходит из воздуха в растение, от растения к животному, от животного к человеку и, наконец, завершая цикл, из человека в воздух и снова в растение.

«Круговорот материи — это душа мира».

Чтобы объяснить способность материи реагировать, несмотря на самые разные аспекты, которые она могла проявлять, он связал с ней свойство: силу, которая сама по себе неизменна и универсальна. Так что для него вся вселенная состояла из двух основных составляющих: материи и силы, без необходимости обращаться к другим сверхъестественным принципам. Эту концепцию несколько лет спустя подхватил Людвиг Бюхнер, который, в свою очередь, в 1855 году написал свой главный труд «Сила и материя», и в котором развивалась та же идея. Эту идею почти в таких же выражения выразил сначала Молешотт.

«Сила — не толкающее божество, не сущность вещей, отделенная от их материальной основы. Она — неотделимое свойство материи, присущее ей от вечности».

Кроме силы как движущейся субстанции, никакая другая сила немыслима; в этом находит свое оправдание отрицание Молешоттом самостоятельной «жизненной силы». Сила и материя это всё, что образует вселенную. Природа рассматривалась как постоянное движение материи. Молешотт рассматривал самую жизнь как обмен веществ между органической и неорганической природой. Также в этой книге он утверждал примат физических явлений над психическими – эмоции, мысли и другие явления имеют физиологическую основу. Само мышление это мозговой процесс. Живые организмы произошли от неорганической природы, они представляют собой более сложную форму материи. Из мертвого вполне может возникнуть живое. Все объекты связаны между собой, познание объекта означает выявление как можно большего числа его свойств и взаимосвязей.

В практическом применении своих теорий Молешотт критиковал распространенный обычай хоронить мертвых на постоянных кладбищах, где их тела разлагаются без всякой пользы, а часто даже с серьезными травмами для живых. «Если бы каждое место захоронения, — говорит он, — после года использования было заменено новым, то в течение шести или десяти лет оно стало бы плодороднейшим полем, которое оказало бы больше чести мертвым, чем курганы и памятники». Но, добавляет он, было бы еще лучше, если бы мы могли вернуться к древнему обычаю сжигания мертвых, который он объявляет несомненно более практичным, а также более поэтичным. Благодаря этому процессу воздух стал бы богаче углекислым газом и аммиаком, а пепел, содержащий элементы новых посевов злаков для питания человека и животных, превратил бы наши бесплодные пустоши в пышные равнины. В настоящее время, добавляет он, мы действуем как глупый и ленивый слуга, который зарыл свой единственный талант в землю вместо того, чтобы разумно вложить его и приобрести другой. Но если совсем вкратце, то его взгляды можно описать следующими тезисами:

- Все знания основаны на опыте и на вдумчивом обобщении чувственных восприятий.

- Объект существует только через свои отношения с другими объектами. Если мы познали все свойства вещей, которые могут произвести впечатление на развитые чувства, то мы постигли и сущность вещей.

- Все происходящее в природе представляет собой движение основных веществ. Неизменность материального предложения оправдывает вечность цикла. Способность двигаться — одно из самых общих свойств материи. Свойства материи везде одинаковы, и особой жизненной силы не существует.

- Организмы произошли от неорганической материи и образуют только более сложные вещества. Психологические процессы также связаны с веществом. Мышление — это движение мозга.

- Все в мире строго регулируется законом. Так же как и воля.

Эти взгляды, хотя и были одобрены такими натуралистами, как Гумбольдт, Дондерс, Ван Дин, Эмиль Россмеслер, Отто Уле и Герман Бурмейстер, а также такими учеными, как Штраус и Ренан, были крайне оскорбительны не только для ортодоксального духовенства, но и для консерваторов всех мастей, которым кремация человеческого тела казалась таким же святотатством, каким препарирование тела казалось современникам Везалия три столетия назад. Но при этом книга эта имела такой успех, особенно среди студентов Гейдельберга, что ее распространение было запрещено в Баварии и Австрии за откровенно материалистический подход. Правительство Великого герцогства Баден также приказало ему прекратить «легкомысленное и безнравственное» преподавание, под страхом лишения его преподавательской лицензии. Затем Молешотт, протестуя против ущемления свободы слова, сам подал в отставку, и вернулся в Голландию, к своей медицинской профессии, не прекращая при этом экспериментов в своей частной лаборатории. Студенты, кстати, были резко против поведения властей и публично выступили в защиту Молешотта, причем неоднократно. В одном местном журнале, под названием «Садовый павильон», так описывались последние дни Молешотта в Германии:

Когда Молешотт вернулся в аудиторию, чтобы завершить свою лекцию по антропологии, его кафедру украшал лавровый венок. Затем он рассказал о влиянии климата на человеческую расу в связи с развитием народов в исторические времена; далее он показал, что всегда и везде материальные условия определяют духовное развитие человечества, а затем заключил следующими словами: «Из этого вытекает торжественное обязательство, что мы неустанно стремимся и направляем наши исследования на то, чтобы понять и научиться управлять этими материальными условиями. Таким образом, господа, мы не только обеспечим физическое и духовное развитие человеческой расы, но и сохранение нравственности во всех формах правления.

В 1854 году, когда спор о материализме подходил к своей кульминации, и когда к нему уже присоединяется Бюхнер, участие Молешотта было совсем ограниченным. Он уже уехал из Германии, и никаких специальных работ на эту тему не пишет. Хотя и продолжает критиковать врагов Фогта, того же Рудольфа Вагнера, в отдельных статьях своего журнала. Эти статьи подхватывал и цитировал Бюхнер, которого можно считать в первую очередь популяризатором идей Молешотта. В Голландии он пишет книгу с биографией одного из своих любимых философов и ученых — «Георг Форстер, натуралист из народа» (1854) [см. — наш обзор], а в следующем, 1855 году, его частная исследовательская деятельность привела к основанию независимого журнала «Исследования по естественной истории человека и животных», издававшегося по частям без установленной периодичности, в котором сотрудничали Р. Гейденгайн, М. Шифф, Э. Дюбуа-Реймон, А. Куссмауль. В результате работа вышла в 15-ти томах. Спор о материализме для Молешотта на этом закончился.

Здесь стоит сказать несколько слов о Гейденгайне, и, в особенности, о Дюбуа-Реймоне, которые не впервые показываются в компании Молешотта, да и не только его. Наши т.н. вульгарные материалисты часто имели связи с его группой, но при этом надо отметить, что Дюбуа-Реймон и его товарищи, считающиеся в какой-то момент весьма материалистичными мыслителями, на деле таковыми не являлись, а позже в открытую отказывались от материализма и постулировали скептицизм в духе позитивизма второй волны (т.н. эмпирио-критицизм). Краеугольные камни своей научной методологии Дюбуа-Реймон сформулировал ещё в 1840-х годах. Вместе со своими друзьями и коллегами Эрнстом Вильгельмом фон Брюкке, Германом Гельмгольцем и Карлом Людвигом он представлял явно анти-виталистические и материалистически-механистические позиции. Позже Дюбуа-Реймон также был убежденным сторонником дарвинизма. С помощью своей «молекулярной теории» Дюбуа-Реймон разработал чисто физико-механистическую теорию для объяснения электрофизиологических измерений, нервы были для него как проволочки, проводящие электричество. Вместе с кружком физиологов Брюкке и Гельмгольца, вышедших из анатомо-физиологического института Иоганна Мюллера в Берлине, и Людвигом, присоединившимся к ним около 1848 года, он был одним из основателей современной физиологии как научной дисциплины.

Под их влиянием тот же Бюхнер начал отходить от материализма, и искать ему альтернативные наименования, искал способ протолкнуть правомерность духовных сил через дуализм материи и силы и т.д. Поскольку Молешотт изначально выступает как материалистический спинозист, поэтому ему такие трансформации должны даваться ещё проще. Ближе к концу своей жизни Молешотт подчеркивал, прямо как и Бюхнер, что материю невозможно мыслить без силы (духа), и что он на самом деле учил «неделимой двойственности», то есть монизму, а не материализму. Но с той лишь разницей, что в отличии от Бюхнера, Молешотт даже на старости лет призывал не бояться слова материализм и смело использовать его, как синоним монизма. Короче говоря, с группой Дюбуа-Реймона тесно связан Молешотт. Это достаточно правое направление в материализме, которое позже выродится во вторую волну позитивизма, и со скепсисом которых будет бороться, во имя материализма, даже такой умеренный философ, как Геккель! Так что не все так просто с вульгарностью материалистов из знаменитой троицы.

В качестве общего резюме укажем сразу, что в большинстве, если даже не во всех статьях Молешотта фигурирует одна главная тема: монизм, т.е. учение о единстве материи и духа, или как ещё говорится в менее волшебном смысле, материи и силы. Но это стремление к единству выражается не только так, но ещё самыми разными способами. В большинстве его статей можно увидеть, как он критикует механицизм, критикует узкую специализацию и любовь к констатации изолированных фактов. Молешотт постоянно настаивает на необходимости выходить на более обширные просторы Науки с большой буквы, старается показывать глубокую связь всех органов тела, без понимания которой нельзя понять суть жизни, показывает глубокую связь всех наук между собой. В общем, постоянно стремится к единству. И до такой степени, что снова и снова, и в 50-е годы, и в 60-е, и в 70-е и 80-е он возвращается к фигурам Спинозы и Фейербаха. Констатирует свободу, как осознанную необходимость, растворяет индивида в некоем Человечестве, и очень переживать за прогресс в накоплении навыков и знаний этого последнего. Он мыслит буквально как большинство современных марксистов, у него те же кумиры и те же идеалы. Он тоже воспевает гражданский пафос и с недоверием относится к эпикурейским гедонистам. Но единственное его отличие в том, что он, пускай и с оправданиями и метафорами — но применяет метафору «Человек-машина», и всё таки более последовательный материалист, чем религиозные сектанты Маркс и Энгельс. Не удивительно, почему их так выворачивало от материализма, что они де-факто идентичного себе союзника всё равно записывали в лагерь вульгаризаторов. Даже Молешотт, которого мы никак не можем записать в эпикурейцы, для этих сектантов — слишком мерзкий. Теперь можно коротко пересказать основные идеи каждой из этих статей.

Швейцарский период

В 1855 году спор о материализме достигает своей кульминации: Фогт публикует книгу «Суеверие и наука», а Бюхнер — «Сила и материя». Через год после этого, в 1856 году, благодаря своему старому другу Кёлликеру, Молешотта приглашают преподавать физиологию в Цюрихский университет, куда он переехал вместе со своей женой Софией и к тому моменту уже тремя детьми. Во время пребывания в Швейцарии он посвятил себя исследованиям нервной и дыхательной систем, гладких мышц и эмбриологии. Тема его вступительной лекции была «Свет и жизнь» (см. рецензия на нее от Людвига Бюхнера, сама работа, и наш краткий пересказ), и здесь Молешотт от общих описаний работы растений и животных переходит к тому, как погода может влиять на настроение и самочувствие человека, в том числе через освещение, и плавно подводит нас к теме свободы воли. Само собой никакой свободы воли нет, и это просто очень сложный результат миллиона микро-причин. Он переходит к связи материи и силы, духа и природы, души как работы мозга и т.д. и т.п., но в этот раз очень сжато, всё это уместилось буквально в паре страниц. Здесь же Молешотт снова поддерживает концепции Спинозы и заявляет о том, что свобода — это осознанная необходимость. От жизни в Швейцарии Молешотт был просто в восторге, это оплот демократии и либерализма Европы:

Каждого, кто переезжает из Германии в Швейцарию, и особенно того, кого туда зовут, ведут две звезды, блеск которых никогда не меркнет: размеренная свобода и неизмеримая красота природы. Свобода в Швейцарии не знает иной меры, кроме закона, который народ устанавливает сам и может отменить по собственному желанию, если, по его мнению, он не отвечает требованиям повседневной жизни. Швейцарцы чувствуют себя защищенными всемогуществом закона и могут свободно развивать все свои сильные стороны, не опасаясь опеки или даже преследований сверху.

В то время общество Цюриха было необычайно привлекательным, в значительной степени благодаря присутствию многих политических беженцев из Франции, Германии и Италии, которых реакция, последовавшая за революцией 1848 года, отправила в изгнание. Но здесь ему не пришлось находится слишком долго. И кто знает, может если бы он остался здесь и стал Швейцарцем, то мы увидели бы его в рядах партии радикалов вместе с Фогтом. Из автобиографии Молешотта видно, что несколько раз он лично встречался с Фогтом, как минимум из-за наличия общего товарища — Дезора. Но, по-видимому, дальше общаться они не стали. Зато он точно неплохо разобщался с поэтом-революционером Гервегом (см. связи Гервега с Фогтом и Герценом). В 1858 году в Цюрих прибыл знаменитый позитивист Джордж Генри Льюис, специально чтобы лично встретиться с Молешоттом, и в качестве спутницы Льюиса здесь же оказалась известная писательница Джордж Элиот. Когда Льюис приехал к дому Молешотта:

Разговор начался немедленно, хотя мне пришлось признаться ему, что я ещё не читал его жизнь Гёте, о которой так много говорили в то время. «Но я прочитал каждую написанную вами строчку», — ответил он. Мы вскоре обнаружили, что мы были перевёрнутыми двойниками. Его сферой были философия и литература, а его свободное время принадлежало изучению природы. Тогда как меня наоборот природа держала в цепях, а искусство окружало цепи цветами.

И если это не выдумка, то выходит классические материалистические позитивисты первой волны очень даже интересовались деятельностью немецких материалистов. При чем это было взаимно, потому что в черновых записях Молешотта видно, как он часто обращался к фигуре Герберта Спенсера. Среди слушателей академических лекций Молешотта в Швейцарии был также Ф. Де Санктис, профессор в Турине и самый крупный философ-гегельянец Италии, в то время возглавлявший курс итальянской литературы в Политехническом институте Цюриха. После первоначального недоверия со стороны Де Санктиса они начали всё чаще встречаться, постепенно находя общий язык. В Швейцарии Молешотт задался целью написать некую книгу про «Сущность Человека», где бы рассматривался как индивидуальный человек во всех его проявлениях, так и человеческие группы, расы, человечество как социальный организм. Это была прямая отсылка на «Сущность христианства» Фейербаха, и Молешотт надеялся, что его книга сможет лечь в основу систематического антропологизма в духе фейербахианства, при чем на основе истории развития чувственности. Здесь имелось ввиду развитие сенсуалистической теории познания через развитие самих органов чувств. Он имел ввиду научные инструменты, например микроскоп, который усовершенствовал зрение Человечества (не меняя при этом зрения индивидуального человека, как организма). Но эту книгу он так и не написал.

Легко догадаться, что эти лекции по человековедению не были развлечением, а требовали честного и серьезного, если не сказать напряженного, труда. Я отдался этому занятию с самоотверженным рвением, ибо антропология в этом смысле, зародыш которой пробудил во мне мой отец и которую поставил целью Людвиг Фейербах, была и остается задачей всей моей жизни. Ради нее я посвятил себя медицине и врачебным заботам, ради нее я изучал науку жизни, ради нее я был предан мирской мудрости, которую я видел только в ней.

Когда в 1861 году Де Санктис стал министром народного образования в первом правительстве Кавура, Молешотт, благодаря своей несомненной известности, был призван на должность профессора физиологии и директора лаборатории экспериментальной физиологии на медико-хирургическом факультете Королевского университета в Турине. В то же время его предшественник Беррути, который был первым физиологом в Италии, подтвердившим необходимость экспериментов, был отправлен в принудительную отставку.

Итальянский период

Принять приглашение и начать работу в Италии было непросто, поскольку Молешотт имел репутацию «материалиста». 16 декабря 1861 года он зачитал свою первую речь перед Академическим сенатом, который был опубликован в следующем году издателем Лешером под названием «О методе в исследовании жизни» (1862) [см. наш обзор]. Поступление на факультет не обошлось без трудностей. Когда Молешотт представил свою программу обучения, последовали бурные протесты; он был также включен в состав комиссии по общей биологии, но исключен из комиссии по физиологии, которую по-прежнему возглавлял Беррути. Однако Молешотт сначала нашел поклонника, а затем и союзника в лице Джузеппе Тимерманса, с которым он сотрудничал в целях реформирования теоретического и экспериментального подхода факультета. Именно Тимерманс основал в 1864 году медицинский клинический институт, задуманный по новым критериям, оснащенный исследовательской лабораторией, клиникой и помещениями для семинаров и занятий. Молешотт познакомил молодых исследователей, в том числе С. Фубини, А. Моссо, Л. Пальяни, с экспериментальными методами, в том числе с методами гистологии, которые до того времени в значительной степени игнорировались в Турине, где даже анатомы не выходили за рамки макроскопического исследования.

Благодаря Молешотту в Туринском университете были введены механицизм как объяснительный метод для естественно-медицинских явлений, экспериментализм в физиологических исследованиях, и строгий детерминизм, в плане причинно-следственных объяснений без сверхъестественных объяснений. В своих академических лекциях 1862 и 1863 годов Молешотт радикализировал материалистические позиции относительно естественности человека и материальности человеческого опыта. В частности, в своей вступительной лекции 1864 года («О пределах человеческой природы», Турин, 1864 — см. наш обзор) он рассмотрел вопрос об ограничениях познавательных способностей человека и ценности знаний, полученных посредством этих способностей, но далеко не с целью ниспровержения познания, а чтобы развивать вышеупомянутую концепцию о развитии чувственности через инструменты, и преимущество познаний Человечества перед индивидуальным человеком. Тогда он впервые в Италии представил психофизический закон, разработанный Э. Г. Вебером и Г. Т. Фехнера (последний вообще натурфилософ-шеллингианец) о взаимосвязи между стимулом и восприятием, которая связывала физиологию и психологию.

В 1865 году в пятом прологе к курсу экспериментальной физиологии в Королевском университете Турина («Патология и физиология», 1866 — см. наш обзор) он поддержал преемственность между физиологией и патологией, предвосхитив теоретическую перспективу, полностью разработанную французским физиологом Клодом Бернаром, на чье «Введение к изучению экспериментальной медицины» (1865) позже прямо ссылался Эмиль Золя («Экспериментальный роман», 1880) в изложении того, что можно считать теоретическим манифестом натурализма в литературе. В том же году в Италии разразилась масштабная эпидемия холеры, четвертая в этом столетии, и по этому поводу Молешотт составил «Советы и утешения во время холеры, адресованные отдельным лицам и особенно отцам семейств» (там же, 1866). Брошюра была призвана распространять гигиенически-профилактические правила, но не жалела полемических оттенков против суеверий, катастрофизма и дезинформации, утверждая взаимосвязь медицины, общества и политики. Уже в 1867 году Молешотт получает итальянское гражданство; с тех пор его все чаще называли Якопо, реже — Джакомо.

В 1869 году перевод «Круговорота жизни» исполненный Чезаре Ломброзо был опубликован в Италии под названием «Циркуляция жизни: физиологические письма» (Милан), который Молешотт счёл «смягченным», но в любом случае уступающим французскому переводу 1866 года Э.-О. Казеля (популяризатор Молешотта, Милля и Спенсера во Франции). Однако из-за этого распространилась идея о прямой научной связи между Молешоттом и будущей уголовной антропологией Ломброзо, о чем также говорил философ и теоретик фашизма Дж. Джентиле.

Тот факт, что Молешотт более семи лет был членом Королевской академии наук Турина, сделал возможным его выдвижение на пост сенатора Королевства, что и произошло в ноябре 1876 года. В том же году Молешотт предпринял попытку, но безуспешно, поступить в Институт высших исследований во Флоренции. В 1878 году он был переведен в Римский университет, чтобы занять должность преподавателя физиологии. Его кафедра в Турине была передана Моссо, его ученику, который совершенствовал свое мастерство сначала во Флоренции в течение двух лет, затем в Лейпциге в Институте физиологии, которым руководил К. Людвиг (по совету самого Молешотта), и в Париже у Бернара. В годы жизни в Риме его приверженность экспериментам ослабла в пользу преподавания, теоретических разработок и деятельности в качестве сенатора и члена Высшего совета народного образования. Здесь его окружали такие люди, как Паскуале Станислао Манчини (леволиберальный и антиклерикальный политик), Франческо де Санктис (известный нам уже философ-гегельянец), Джузеппе Занарделли (леволиберал антиклерикал, сторонник гражданских свобод, свободной торговли, свободы совести и развода) и т. д.

Слава Молешотта как мыслителя и вообще человека культуры теперь вышла за рамки простого физиолога, вызывая внимание и любопытство. На открытии нового учебного года молодой светский обозреватель «Трибуны» Д’Аннунцио посвятил ей большую статью, отметив некоторые интересные сопоставления планов с мыслью Молешотта: «Теперь, даже в вопросах литературы, критик должен быть ученым. Он должен, наконец, выйти из той субъективности, в которую его загнали спекулятивные предрассудки; и, воздерживаясь от пустого многословия некоторых эмпирических эстетиков, должен начать по-настоящему участвовать в жизни». И снова: «В определенные моменты он, кажется, опьянен истиной, как в другие моменты он опьянен мечтами и трансцендентными видениями. По этой причине его научное красноречие так часто поднимается до почти лирических высот». Таким образом, по словам Д’Аннунцио, если, с одной стороны, научно-физиологическая профессия Молешотта стремилась к вершинам поэзии, то, с другой стороны, как критик он должен был освободиться от всех излишеств и обратиться к действительности.

Находясь в должности сенатора, Молешотт использовал свое политическое положение, чтобы поддержать позицию адвоката для Лидии Поэт, которой было отказано на том основании, что она женщина (а значит сам он всё же про-феминист, хотя в его сочинениях немало сексистских замечаний), также выступал против антисемитизма, и против налога на зерно. 9 июня 1889 года Молешотт выступил с публичной речью по случаю открытия статуи Джордано Бруно в Ватикане. Он поддержал роль рациональной мысли против нетерпимости Церкви, так как уже давно был открытым атеистом. Напомним также про уже упомянутый ранее расизм в его взглядах, потому что точно также, как его кумир Форстер, а также коллеги Фогт и Бюхнер — он придерживался полигенетической теории происхождения рас, т.е., что каждая раса это отдельный вид. Хотя как и Фогт, он тоже был противником рабства и проповедовал скорее эдакий благожелательный расизм через бремя белого человека. Более развитый европеец должен взять другие расы под опеку и стимулировать их к догоняющему развитию.

В конце 1892 г., достигнув предельного возраста, Молешотт оставил преподавание в университете, и в своей заключительной речи вновь обратился к цитированию Фейербаха, а среди «величайших имен» XIX века назвал Ю. Р. Майера и Ч. Дарвина. В последние годы жизни Молешотт вернулся к медицинской практике. Он умер в Риме 20 мая 1893 года, заразившись эризипелазом от одного из пациентов, а памятную речь на его похоронах произнес Чезаре Ломброзо.

Небольшой итог

В сочинениях Молешотта, в отличии от Бюхнера или Фогта мы видим гораздо большее влияние немецкого идеализма. Его материалистические идеи даже более пантеистичны, чем идеи Бюхнера. Это очередной материалистический спинозист, который называет себя монистом, или даже сторонником некоего «материально-идеального» мировоззрения. Он в ещё большей степени похож на Геккеля, чем Бюхнер, но даже на фоне, хотя в идеях он кажется больше похож на материалиста, но против врагов материализма выступает не так активно, если это не что-то совсем явное, как церковники. Хотя мы не говорили об этом раньше, но в принципе, такие пантеистические взгляды с примесью натурализма отстаивал также Гумбольдт. В принципе, Молешотт и Бюхнер отлично вписываются в этот контекст. То, что учитель Гумбольдта, стоящий практически на таких же позициях, а именно Форстер — был одним из важнейших кумиров Молешотта, только дополнительно доказывает это. В статье итальянской исследовательницы Лауры Менгелло отмечается обильное цитирование Молешоттом также поэзии Гёте, и это правда. Только она настаивает, что у Гёте тот взял не только красивые строчки, но и особый типаж натуралистического мировоззрения. Это действительно похоже на правду. И натурфилософия Шеллинга, которую уважает Молешотт, и идеи Форстера-Гумбольдта, всё это питается из того варианта европейского Просвещения, который развивал Гёте.

Говоря конкретно о троице «вульгарности» (Фогт, Бюхнер, Молешотт) — очевидно, что из них всех Молешотт самый идеалистичный и самый далекий от всякой «вульгарности» и механистичности. Это буквально правоверный последователь Фейербаха, пускай и самую малость склонный к настоящему материализму. Да, он несколько раз с похвалой отозвался про Кабаниса и Ламетри, но в целом эпикурейская традиция ему явно чужда. В отличии от Молешотта тот же Бюхнер, хотя бы, активно цитирует эпикурейскую традицию и пытается встроить свой пантеизм в нее (что не совсем возможно, но он хотя бы пытается). В отличии от Молешотта, и Бюхнер и Фогт используют образы из мира животных, чтобы преодолеть пропасть в сознании консерваторов между животными и особенным царством «Человека». На их фоне Молешотт, как фанат Фейербаха, старается не расшатывать трон человечества, как верховного существа.

Здесь есть два способа разделить эту троицу. С одной стороны Молешотт явно больше идеалист, чем Бюхнер и Фогт. Но с другой стороны, на фоне Фогта, который плевать хотел на философию — уже Бюхнер и Молешотт скорее выглядят, как части одного и того же лагеря. Фогт отличается от них достаточно сильно, и его скорее стоило бы записать в материалистические позитивисты, где-то рядом со Спенсером. Но при этом, действительно, идеи всех троих, Бюхнера, Фогта и Молешотта — очень похожи, если отвлечься от специфики подачи материала. Все они борются против метафизики, выступают против теорий «жизненной силы», против представлений о душе, популяризируют атеизм. Они все очевидные детерминисты, и поэтому отрицают концепцию свободы воли. Все они используют метафору про единство силы и материи, как свое основное кредо. Все они поддерживают расизм и сексизм. Все они при этом враги рабства, последовательные лево-либералы и демократы, все принимали активное участие в политике Германии, Швейцарии и Италии.

Я бы поместил Молешотта вообще в контекст натурфилософии Шеллинга и антропологии Фейербаха. Хотя отдельные его идеи ближе к классическим французским материалистам XVIII века. Молешотта называть эпикурейцем, материалистов и механистическим материалистом даже труднее, чем Фогта и Бюхнера. Стоит ли читать? Да, главным образом книгу «Круговорот жизни», хотя у него очень красивые в литературном плане поздние статьи. Больше ли здесь базы, чем кринжа? Нет. Можно ли брать в «библиотеку эпикурейской литературы»? Скорее нет. Разве что в контексте других авторов и с кучей оговорок.

Использованная литература:

- Пантелеев Лонгин Фёдорович — Из воспоминаний прошлого. П. Л. Лавров (1918), — Lib.ru

- С.К. Кудрин — Проблема понимания сознания в философии вульгарного материализма (2018), — Киберленинка

- С.К. Кудрин — Есть ли будущее у вульгарного материализма? (2022), — Инфра-М

- В. С. Раздъяконов — Физиологи против теологии: наука как источник секуляризации в идеологии научного материализма XIX столетия (2017), — Киберленинка

- Гуртовцев А.Л. — О сущности разума человека и познании им реального мира (2020)

- Алессандра Гисси — Молешотт, Якоб (2011) — Итальянская энциклопедия.

- Я. Молешотт — Для моих друзей. Воспоминания о жизни. (Гиссен, 1894).

- Из журнала Садовый павильон (1854) про отстранение Молешотта.

- Edward Payson Evans — «Sketch of Jacob Moleschott» in Popular Science Monthly, 49 (July 1896) — Вики

- В. А. Зайцев — «Учение о пище общепонятно изложенное Я. Молешоттом» (1863) — Вики.

- Д. И. Писарев — «Физиологические эскизы» Молешотта — Вики.

- Я. Молешотт — «Учение о пище» (1850) — наш обзор.

- Я. Молешотт — «Круговорот жизни» (1852) — наш обзор.

- Я. Молешотт — «Свет и жизнь» (1856) — Echafaud + cм. наш обзор.

- Я. Молешотт — «Физиологические эскизы» (1860) и «Георг Форстер, натуралист народа» (1854) — наш обзор.

- Я. Молешотт — «Единство жизни», «Границы человека» и т.д. (11 статей) — наш обзор.

- Laura Meneghello — Jacob Moleschott and the conception of science in the 19th century (2010) — краткое содержание.