Автор текста: Friedrich Hohenstaufen

Версия на украинском и английском языках

Остальные авторские статьи можно прочитать здесь

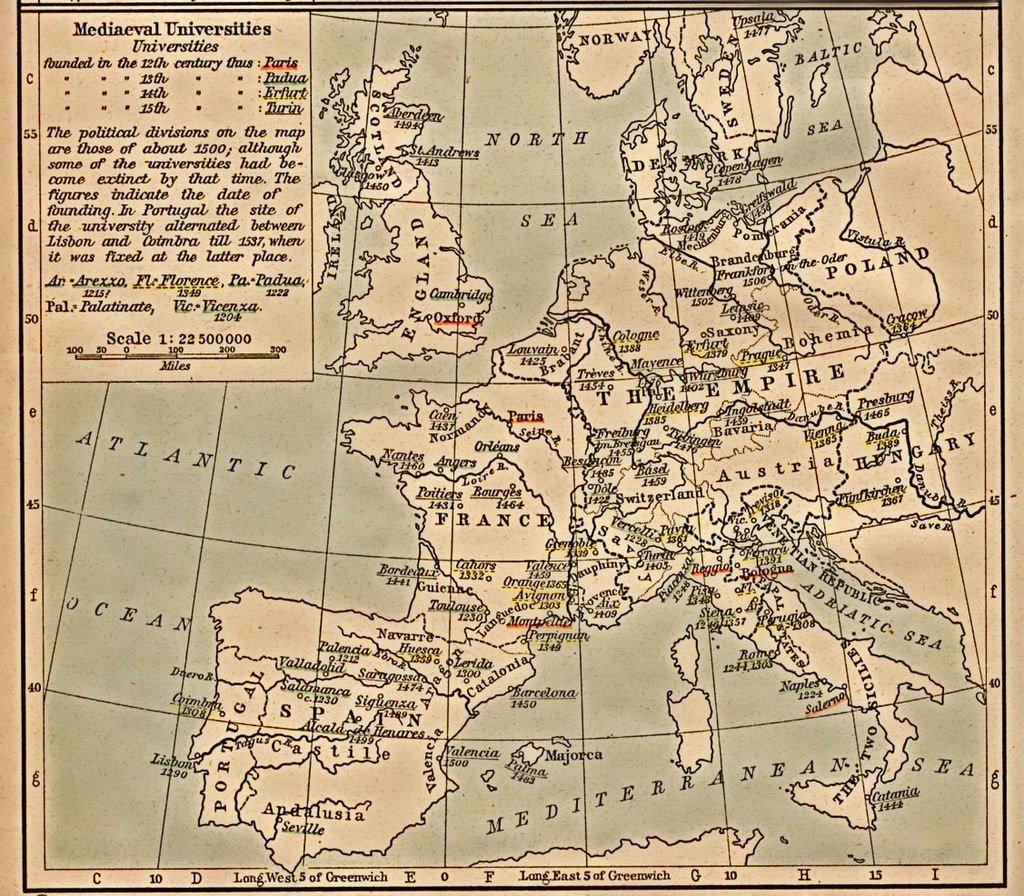

В прошлых частях этого цикла мы рассмотрели огромный массив данных, т.е. почти всех значимых мыслителей Франции, Италии, Германии, Англии и Испании XI-XIII веков (первая и вторая части), а также отдельно рассмотрели основную часть мыслителей Италии XIII века. Эта последняя пересекается по хронологии с нашей новой статьей, а поэтому итальянцев XIII века и начала/середины XIV-го мы здесь почти не затрагиваем. Всего в этих трех статьях нами уже было охвачено более 400 имен различных писателей, из которых около 80-ти могут считаться величинами, которых стоит изучать не менее пристально, чем перехайпленного Данте. В этой статье мы рассмотрим ещё около 350 писателей (поскольку охватываем более насыщенный период и больше промежуток, чем в статьях раньше), доводя общее число рассмотренных биографий до 750. Как и предыдущие части — это компиляция энциклопедических кратких резюме, с целью создания удобной шпаргалки, где люди разных сфер деятельности и разных стран будут поставлены рядом друг с другом в общем хронологическом контексте. Здесь мы затронем сразу огромный промежуток времени, примерно с 1280 по 1500 годы. Деление периодов по императорам СРИ теперь будет неудобным, потому что с падением династии Гогенштауфенов в империи начались проблемы с назначением новой династии, и возникают огромные паузы, да и сами годы правления уже не так хорошо совпадают со сменой поколений мыслителей. В целом роль империи в жизни Европы начинает снижаться. Как и раньше, мы разделим эту статью снова на два условных периода:

- Первый занимает промежуток 1280-1380 гг., на который пришлась масштабнейшая эпидемия чумы (Черная смерть), начало Столетней войны, расколы в Церкви и авиньонское пленение пап, а также серия крестьянских восстаний, что оказало влияние также и на замедление развития культуры.

- Второй занимает 1380-1500 гг., и уже вплотную подходит к тому, что мы называем Новым временем. Это эдакое резюме всех процессов XI-XV вв., главным достижением которого становится открытие книгопечатания.

Говоря о первом периоде в целом, мы заодно повторим в общих чертах то, что происходило в Италии. Одним из ключевых процессов этого периода стало утверждение народных языков (итальянского, французского, английского, немецкого, кастильского) в качестве полноценных инструментов высокой литературы, философии и теологии, что бросило вызов многовековому господству латыни. Эти процессы уже начались в XI-XIII вв., но теперь они стали не редкими примерами, а почти доминирующим общим правилом. Хотя с другой стороны то, за что все любят Ренессанс, связано с любовью к античности, с её «возрождением». Поэтому многие действительно знаковые фигуры этой эпохи наоборот пытаются отстаивать создание литературы на любимой ими латыни (и в этом смысле, да и не только в этом, выглядят скорее реакционерами). Процесс борьбы между народными языками и классической латынью был не просто литературной тенденцией, а важнейшим компонентом формирования прото-национальной идентичности. Создавая общий, авторитетный литературный язык, эти авторы предоставляли культурный ориентир, который преодолевал местные диалекты и способствовал дифференциации, лежащей в основе современных наций. В интеллектуальной сфере этого времени наблюдалось напряжение между устоявшимся схоластическим аристотелизмом (в версии Фомы Аквинского и Дунса Скота) и новыми номиналистическими течениями, исходящими от таких мыслителей, как Уильям Оккам, что имело глубокие последствия для теологии и зарождающейся научной мысли. Параллельно в Италии зарождался т.н. ранний гуманизм, представленный Петраркой и Боккаччо, в котором делали акцент на изучении классической античности, риторике и моральной философии в противовес схоластической логике, причем зачастую во всех её версиях, не различая в ней сорта. Гуманистам не нравится не столько сама схоластика, сколько обобщенный образ философии, оторванной от жизни. Доминирующая в университетах схоластика была всё же консервативного типа, благодаря мощной работе церковной цензуры, и она сталкивалась с вызовами как от гуманистов, так и со стороны радикального аристотелизма (часто называемого «аверроизмом»), особенно сильного в Падуанском университете в Италии. В чисто-философском смысле практически все гуманисты находились на уровень ниже аверроистов и номиналистов, примыкая к самым традиционным формам философского знания. Главным достижением стало скорее то, что живопись и скульптура в Италии пережили почти что революцию, ознаменовавшую отход от стилизованной и плоскостной византийской манеры к новому искусству, основанному на наблюдении за реальностью, передаче объема, пространства и человеческих эмоций. Этот прорыв был осуществлен двумя соперничающими школами — флорентийской и сиенской. Часто их стилистические различия объясняют тем, что они отражали не только эстетические предпочтения, а разные социальные и политические идентичности двух городов-республик. Искусство Флоренции, с его монументальностью, драматизмом и реализмом, якобы воплощало ценности строгой торговой республики. Искусство Сиены, с его лирической элегантностью, декоративной изысканностью и куртуазной грацией, отражало более аристократическую культуру. Но и те и другие резко отличаются от всего искусства, созданного ещё парой десятилетий назад. Именно поэтому у исследователей возникает навязчивое желание найти связь между текстами эпохи и явным поворотом к человеческой натуре, чтобы визуальной революции соответствовала также идейная революция сравнимого масштаба. Сразу можем сказать, что подобной идейной революции эпоха «возрождения» не дает.

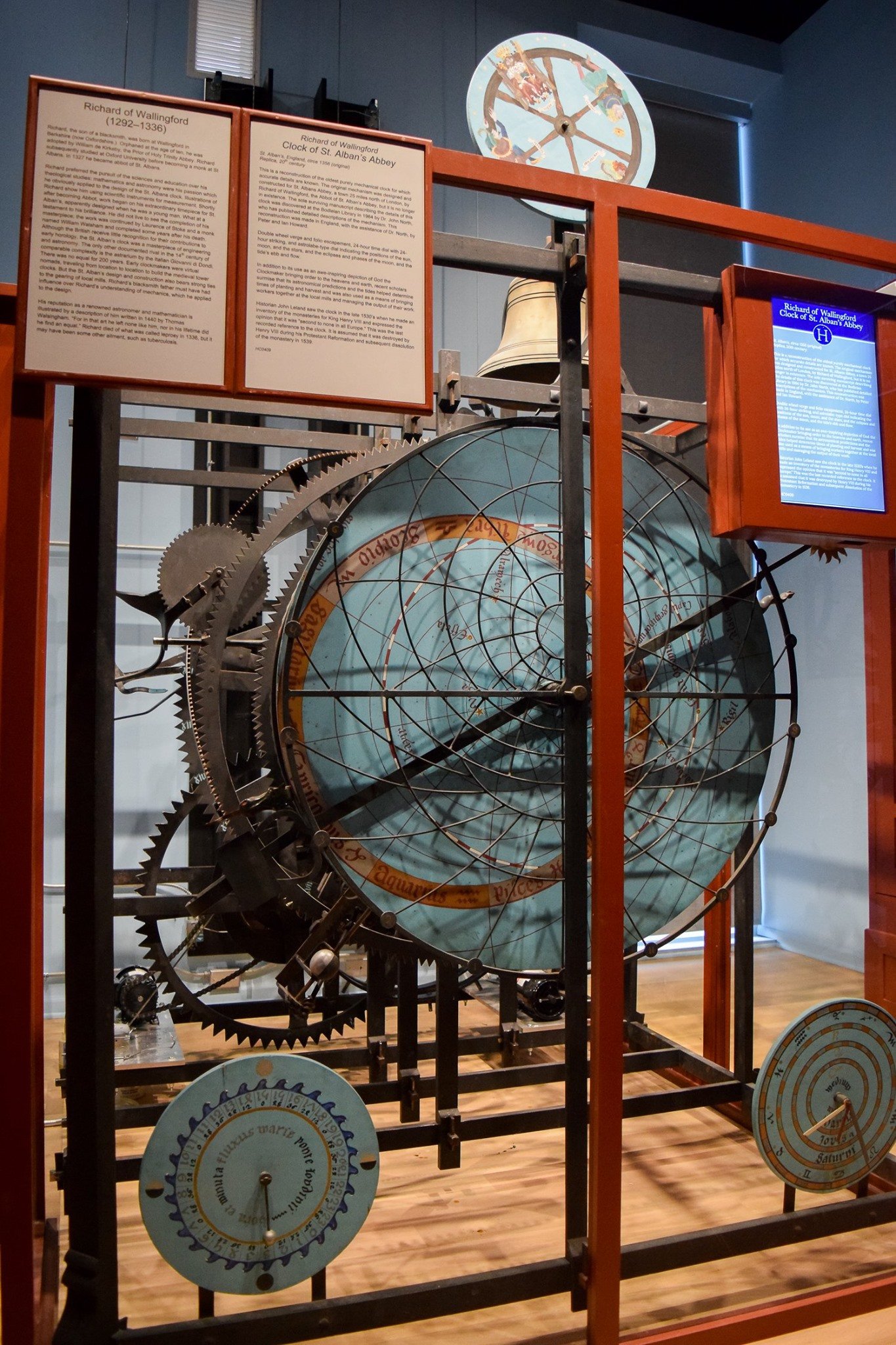

На счет итальянцев, то из тех писателей, которых мы не рассмотрели ни в предыдущих главах, ни в статье о современниках Данте и Бруни, здесь мы упомянем всего несколько самых значимых. Это, конечно же, Мондино де Луцци (1275-1326), основоположник современной анатомии, который возобновил практику публичных вскрытий трупов умерших людей в целях обучения студентов медицине. Эта практика долгое время запрещалась средневековой католической церковью, хотя как мы уже видели в прошлых главах, её возможно разрешал последний из императоров Гогенштауфенов в 1230-40е годы. Также Мондино написал первый со времён Галена современный анатомический трактат, основывавшийся уже не на пересказе трудов Галена и Ибн Сины, а на собственных результатах вскрытий. Его учителями были Таддео Альдеротти (см. прошлый раздел) и француз Анри де Мондевиль (о нем ниже), самые выдающиеся врачи Европы того времени. Конечно же врачей в Италии было немало, но нам достаточно и самого выдающегося примера. В это же время в Италии живет знаменитый венецианский путешественник Марко Поло (1254-1324), представивший историю своего путешествия по Азии в «Книге о разнообразии мира». Несмотря на сомнения в достоверности фактов, изложенных в книге, она служит ценным источником знаний по географии, этнографии, истории Армении, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии, Индии, Индонезии и других стран. Книга оказала значительное влияние на мореплавателей, картографов, писателей XIV-XVI веков; в частности, она была на корабле Христофора Колумба во время его поиска маршрута в Индию. По подсчётам исследователей, Колумб сделал на ней 70 пометок. Это сильная символическая фигура, хотя как мы уже видели, ещё за столетие до него аналогичные путешествия уже неоднократно происходили, особенно в попытках проповеди христианства в Китае, и литература о таких путешествиях уже была в ходу. Падуанский врач и астроном Якопо Донди дель’Оролоджио (1290-1359), написавший труды по фармакологии, хирургии, астрологии и естественным наукам, проставился ещё и как известный часовщик. Он создал крупнейшие на то время астрономические часы и руководил строительством больших общественных часов с циферблатом по заказу принца Убертино I да Каррара (см. картинка ниже). Возможно, он также внёс вклад в их проектирование. Часы были установлены на башне Палаццо дель Капитаниато в Падуе в 1344 году. Есть некоторые свидетельства того, что они показывали и отбивали часы от 1 до 24, а также отображали фазы Луны и положение Солнца в зодиаке. И башня, и часы были разрушены в 1390 году, когда миланцы штурмовали дворец. Копия часов находится в Торре дель’Оролоджо в Падуе, построенной в 1428 году. Его сын, Джованни Донди дель’Оролоджио (ок. 1330-1388) точно также был часовщиком из Падуи, который спроектировал астрариум — более компактные астрономические часы и планетарий. Он также пытался с математической точностью описать механику Солнечной системы. Часы Джованни были очередной вариацией сложного механизма, похожего на знаменитый античный Антикитерский механизм (и астрариум Донди, и антикитерский механизм, рекомендуем рассмотреть отдельно).

Также Италия конца XIII и начала XIV веков отметилась писателями женщинами. Как обычно, здесь были и видные мистики-мракобесы, такие как святая Екатерина Сиенская (1347-1380), которая вела чрезвычайно аскетический образ жизни (от чего и умерла в раннем возрасте) и имела видения, из которых особо известны Мистический брак с Иисусом и стигматизация. Но кроме таких примеров, которых много во всех странах Европы, где вообще есть женские монастыри, в Италии появляются такие авторы, как Гайя да Камино (1270-1311) аристократка, происходящая ещё из лангобардского рода, а также поэтесса (писала на окситанском языке), кратко упоминаемая в «Божественной комедии» Данте. Рядом с ней часто упоминают таких ранних поэтесс Италии, как Нина Сицилиана (кон. XIII в.) и Компьюта Донцелла (кон. XIII в.), писавших в стиле трубадуров, тосканцев и сицилийцев. Но самым интересным примером выглядит Маддалена Буонсиньори (1350-1396) ставшая профессором права и преподавателем в Болонском университете. Она написала латинский трактат De Legibus Connubialibus, в котором исследовала правовой статус женщин своего времени с разных точек зрения. Светские писательницы становятся все более распространенным феноменом. Но все же Италия, несмотря на наличие целой школы аверроистов в Падуе, а также большее, чем где-либо ещё распространение университетов, и несмотря появление сочинений Данте, Петрарки и т.д., вряд-ли может считаться центром образованности Европы даже теперь. Пока что Италия вырывается вперед скорее в плане значимых произведений литературы, но в научно-философском смысле ещё отстает от уровня своих соседей и скорее импортирует знания.

Первый период. Эпоха хаоса и Черной смерти.

Франция

Франция XIV века, несмотря на тяжелые испытания Столетней войны и эпидемий, первое время ещё оставалась ведущим культурным центром Северной Европы. Некоторых заметных деятелей конца XIII — начала XIV века мы уже рассматривали в предыдущей статье этого цикла. Здесь мы не будем повторяться, и начнем сразу с философии. Уже в прошлый период мы отмечали, что передовые философские идеи перебираются из Франции в Англию, а сильная научная школа формируется даже в Испании, т.е. оживление наблюдалось на окраинах Европы. В это же время Франция переживает усиленное давление католической инквизиции и настоящий террор на юге (подавление ереси катаров). И тем не менее, если брать все сферы культуры в целом, то Франция остается главным центром Европы в интеллектуальном плане до конца XIV века. Всё ещё мыслители со всех стран Европы стараются попасть в Париж, и зачастую остаются здесь на многие десятилетия. Да и в плане философии здесь сохраняется сильное влияние Шартрской школы, т.е. почти материалистической трактовки неоплатонизма (и такое бывает), и даже какое-то время активно пропагандируются идеи аверроизма, т.е. почти материалистической трактовки Аристотеля (см. Сигер Брабантский). Пережив бурю жестких преследований, философия наносит новые ответные удары по теологам. Традиции аверроизма продолжали держаться во Франции даже после убийства Сигера Брабантского и введения более строгой цензуры. Самый крупный представитель этого направления здесь — Жан де Жанден (1285-1328). Он много лет преподавал в Париже и даже был награжден папой Иоанном XXII, так что начало его карьеры не предвещало беды. Это при том, что уже тогда он был связан с аверроистами Парижа, и даже стал соратником итальянца Марсилия Падуанского, на тот момент ректора Парижского университета в 1312-1313 годах. Это Марсилий познакомил Жана с комментариями Пьетро д’Абано к текстам Аристотеля. Даже знаменитый труд Марсилия «Defensor pacis» иногда считается написанным в соавторстве с Жанденом. Там они защищали тезис о суверенитете народа, как источнике политической власти, и протестовали против предоставления папе мирской власти. Когда стало известно, кому принадлежит авторство «Defensor pacis», они вместе убежали ко двору Людовика IV Баварского, очередного императора, который выступал против папской власти. Папа Иоанн XXII в 1326 году осудил Жана и отлучил его в 1327 году как еретика. Жан сопровождал Людовика IV в Италию и был в Риме 1 мая 1328 года, когда Людовик был коронован как император Священной Римской Империи (см. как аналогичные движения поддерживал Данте, и как сторонники Людовика использовали его «Пир», для оправдания своих действий против Папы, и многократно его переиздавали). К Жандену и Марсилию уже в Германии и Италии присоединились некоторые итальянские мыслители, которых мы раньше не упоминали, такие как Франческо делла Марка (1290-1344) и Микеле Чезена (1270-1342), принимавшие философию Оккама и Аверроэса. Они критиковали спиритуалистов и томистов и выступали за приоритет светской власти императора (т.е. политически они гибеллины). За такую поддержку Людовик назначил Жана де Жандена епископом Феррары. Хотя в политическим плане Жан примыкает к идеям Марсилия, но в более ранних политических работах Жана видно прямое, буквальное следование за политическими взглядами Аристотеля, где он выделял три здоровые формы государства: монархию, аристократию и политию, и три девиантные формы: тиранию, олигархию и демократию. Под словом politiea, переведенным Цицероном в Res Publica, Жан де Жанден подразумевает правление свободных людей достойного, добродетельного и добродетельного характера. Республика далеко не для всех. Он никоим образом не подвергает сомнению различие, проводимое вдохновлявшими его философами между дворянами, свободными людьми и рабами. Между различными формами правления Жан де Жанден в своей работе De laudibus Parisius, по-видимому, отдает предпочтение наследственной монархии, которую он знает во Франции. В этом правлении философы должны, по его мнению, играть очень важную роль в качестве советников, т.е. задача интеллектуалов состоит в том, чтобы направлять монарха в сторону просвещенности. Поэтому Жанден остается очень консервативным, и в этих первых пунктах он также близок к рекомендациям Фомы Аквинского. Всегда вдохновляемый Аристотелем, Жан различает в качестве правовой основы правления естественное право, универсальное и позитивное право, исходящее от людей и их различной истории в зависимости от стран. Однако Жан не придает естественному праву никакого теологического происхождения, отклоняясь в этом вопросе от Фомы. Чисто аверроистские идеи он защищал в таких сочинениях, как «Tractatus de anima». Жанден больше всего прославился своей работой «Agens sensus», по теории ощущений, но также писал работы о вакууме, разнообразии видов, душе, разуме, и на другие темы, имеющие отношение к Аристотелю. Его перу принадлежат «Физика», «О душе», «Метафизика» и «О небе». Работы Жана усилили позиции аверроистов в Болонье, Падуе и Эрфурте в XIV веке и принесли их в Краков в XV веке, сохраняя относительную популярность ещё столетием после смерти автора.

Переход на позиции номинализма, на самом деле, не был достижением одной только Англии времен Уильяма Оккама. Англичане просто запустили этот процесс на несколько десятилетий раньше остальной Европы, но и то, первые проблески номинализма всё же фиксируются именно во Франции (см. Росцелин, Беренгар Турский). Но как только в Англии номинализм стал признанной доктриной, это явление быстро приобрело общеевропейский характер. Во Франции этот переход уже отлично виден на примере творчества Вильгельма Дуранда (1272-1334), современника Жана Жандена, традиции которого дальше разовьет целая группа парижских мыслителей. В этом деле ему помогал и Пётр Аореоли (1280-1322) поначалу «скоттист» (сторонник реализма в версии Дунса Скотта), а позже сторонник номинализма в версии Дуранда. При этом, конечно же, во Франции оставались и более упорные реалисты, такие как «скоттист» Франциск Мейроннский (1285-1327), и сторонники Фомы Аквинского (такие как Жак де Мец), и даже фанатики-мистики, отрицающие схоластические споры во имя чистого откровения, например Маргарита Поретанская (1250-1310), авторка трактата «Зеркало простых душ», где в аллегорической форме описывается экстатическое единение души с Богом; за эти идеи она была осуждена инквизицией и сожжена в 1310 году. Постоянная борьба идей не утихала, а номинализм не стал сразу же монопольной теорией, как это иногда пытаются показать.

После бегства Марсилия в Германию, следующим назначенным ректором Парижского университета стал малозначимый сегодня последователь Фомы Аквинского, но уже вскоре после этого ректором станет Жан Буридан (1295-1360), один из самых радикальных философов-номиналистов Франции, натурфилософ и механик, который учился у самого Уильяма Оккама и был современником передовых номиналистов из Англии. Буридан, как и Жанден до него, выучился в Париже, и там же остался преподавателем. Уже здесь выглядит очень необычным то, что он провел всю свою академическую жизнь на факультете искусств, вместо того, чтобы получить докторскую степень по праву, медицине или теологии, что обычно готовило путь к карьере в философии. Также необычно для философа его времени, что Буридан еще больше сохранил свою интеллектуальную независимость, оставаясь светским клириком, не вступая в религиозные ордена. Он нарочно игнорирует теологические вопросы, а поскольку университетские уставы разрешали преподавать или писать по этому предмету только тем, кто получил образование в области теологии, то от него не осталось даже такой базовой для всех преподавателей Парижа темы, как комментариев к «Сентенциям» Пьера Ломбардского. И несмотря на это, эпоха гуманизма относится к нему, как к типичному схоласту, что лишь доказывает анти-философский, а не анти-схоластический пафос гуманистов (не говоря уже о том, что далеко не все гуманисты брезговали философией и оторванными от жизни абстракциями). Главные философские сочинения Буридана написаны в форме комментариев к произведениям Аристотеля. Он принимает аристотелевское определение науки как знания, полученного на основании очевидных, необходимых и недоказуемых посылок, но проводит различие между посылками логически необходимыми и посылками, очевидность которых основывается на опытных утверждениях. В дополнение ко всему «Органону», существуют комментарии к «Физике» Аристотеля, «О небесах», «О возникновении и уничтожении», «О душе», «Parva Naturalia», «Метафизике», «Никомаховой этике» и «Риторике». Но шедевром Буридана является Summulae de dialectica [Сборник диалектики], всеобъемлющий учебник логики, который начинался как комментарий к Summulae logicales или логическому компендиуму диалектика XIII века Петра Испанского, иногда считавшегося ещё одним ранним номиналистом. Вскоре труд Буридана превратился в самостоятельную работу поразительной широты. В ней обновляется старая средневековая традиция аристотелевской логики через via moderna [современный способ] — т. е. более новую, терминистскую логику (т.е. анализ терминов, почти синоним логики-номинализма), которая постепенно ее заменила. Эта работа стала чрезвычайно популярной в Париже и в недавно основанных университетах Гейдельберга, Праги, Вены и по всей северной Италии. Но Буридан находился под влиянием не только философов. Его труды по физиологии и психологии свидетельствуют о его знакомстве с медицинскими текстами, к аргументам которых он относился серьёзно, хотя всегда тщательно разграничивал медицину и философию как дисциплины. Тем не менее, Буридан рассматривал медицинское обучение как способ развития естественной философии, так что философов и врачей следует понимать как говорящих об одних и тех же жизненных явлениях. К слову, размышляя о том, как ему следует относиться к авторитету Аристотеля, Буридан пришёл к следующему выводу:

«На доводы от авторитета не знаю как отвечать, иначе как отрицая авторитеты».

Не менее интересно выглядят взгляды Буридана на научный метод, и его позиции относительно психологии. Так, в области механики Буридану принадлежит развитие учения о импетусе (лат. impetus) — движущей способности, «запечатлеваемой» в брошенном теле, что также можно читать как теория импульса. Согласно аристотелевской физике, тело не может двигаться само по себе, а только благодаря определенной силе, приложенной к нему: камень, брошенный рукой человека, летит дальше благодаря переданной движущей силе, импетусу. В отличие от других схоластических философов (таких, как Николя Орем, Франческо Марчанский) Буридан считал, что тело впоследствии падает из-за сопротивления среды (воздух, воды), а не самоисчерпания импетуса. В работах Буридана учение об импетусе приобрело статус физической теории, позволив объяснить ускорение падающих тел и ввести гипотезу первоначального толчка для объяснения вращения небесных сфер. Объяснения Аристотеля с помощью целевых причин заменяются в физике Буридана объяснениями, апеллирующими к действующим причинам, обсуждается также возможность понятия бесконечного пространства. Во всем этом Буридан не только напоминает рационализаторские подходы Оккама, но также напоминает и математико-логические настроения оксфордских калькуляторов (о них дальше). Описание движения Буриданом соответствует его подходу к естествознанию, который является эмпирическим в том смысле, что он подчеркивает очевидность явлений, надежность апостериорных способов рассуждения и применение натуралистических тропов или моделей объяснения, таких как понятие импульса, к множеству явлений. Он склонен отвергать чисто теологические предположения, как не имеющие отношения к практике философии, что мы видим в следующем ироничном замечании: «можно предположить, что существует гораздо больше отдельных субстанций, чем небесных сфер и небесных движений, а именно, великих легионов ангелов, но это не может быть доказано демонстративными аргументами, исходящими из чувственного восприятия». Но есть некоторые теологические соображения, к которым следует отнестись серьезно. Он признаёт, что божественное всемогущество таково, что Бог всегда может обмануть нас способами, которые мы никогда не сможем обнаружить, хотя эта уверенность смягчается другой уверенностью, подтверждаемой эмпирическими доказательствами, в том, что наши обычные способности восприятия и индуктивного вывода достаточно надежны, чтобы сделать «постижение истины с уверенностью возможным для нас». Буридан нетерпим к скептическим аргументам, ставящим под сомнение возможность научного знания, например, к тем, которые, по его мнению, выдвинул Николай Отрекурский, утверждая, что абсурдно требовать, чтобы все знание было доказуемо путём сведения к принципу непротиворечия. Буридан также считает, что объяснительные модели в одной конкретной науке обычно могут быть применены к другим, что расширяет наше понимание явлений.

Говоря же о психологии, изучающей движущиеся существа как одушевлённые, Буридан внёс важные изменения в аристотелевскую парадигму. В отличие от Фомы Аквинского, который стремился приписать человеческой душе метафизически более прочные качества, такие как существование per se, Буридан не считает, что психология способна раскрыть что-либо о внутренней природе своего предмета, и поэтому отказывается строить предположения на эту тему. Он рассматривает психологическую науку как занимающуюся не неким условным понятием души, полученным путём априорного рассуждения, а определением отношения между одушевлёнными качествами и душой как их собственным предметом: «естествоиспытатель рассматривает субстанции только в связи с их движением и действиями. Поскольку материальные формы требуют для своего действия определённой материи, соответствующей качественным или количественным свойствам, натурфилософу необходимо определять формы посредством присущей им материи. Следовательно, душа, безусловно, должна быть определена как физическое, органическое тело в определении, данном натурфилософией». Это привело к ещё более смягченному пониманию души в комментариях к трактату «О душе» парижских последователей Буридана, Николя Орема и Пьера д’Альи, для которых душа выступает в качестве своего рода заполнителя, природа которого вообще не имеет отношения к психологии.

Несмотря на такие заслуги перед традицией свободомыслия, Буридана помнят не за всё это, а благодаря знаменитой аллегории под названием «Буриданов осёл». Он подробно обсуждал вопрос о свободе воли в своих комментариях к «Этике» Аристотеля и выступал скорее как этический, или даже просто детерминист в общем смысле этого слова. Проблему свободы воли Буридан считал неразрешимой логически. Хотя самого осла в сочинениях Буридана не найти, но аналогичные примеры он все же использует, как впрочем их использовал и Аристотель. В классическом примере с ослом речь идет о том, что если перед ослом поставить две идентичные охапки сена на одинаковом расстоянии, то он просто умрет от голода, потому что не сможет сделать рациональный выбор, какая из двух порций является лучшей.

Казалось бы, такой вольнодумец просто не может не подвергаться репрессиям со стороны церкви. И действительно, существуют легенды, никак толком не подтвержденные, что эти репрессии были. Например, рассказывают, что преследуемый реалистами, он удалился в Германию, где основал школу, и преподавал в Вене, где участвовал в создании Венского университета. Или не менее красноречивая легенда, что по приказу французской королевы Буридан был зашит в мешок и брошен в Сену, из-за того, что вступил в любовные отношения с королевой и эта связь рисковала её скомпрометировать. Легенда впервые зафиксирована у Франсуа Вийона, и записана почти через полтора века после смерти Буридана, причем ни про флирт, ни про связь, ни имени королевы у Вийона нет. К тому же, репрессии могли быть тем более возможны, что номинализм Уильяма Оккама вызвал бурную реакцию представителей церкви, объявивших его учение еретическим в 1328 году. А в 1339 году даже был издан специальный декрет, в котором отмечалось запрещение преподавания учения и любых идей Оккама. Такая политика, казалось бы, не могла не затронуть Буридана. Однако, он не только был избран ректором Парижского университета в 1328 году, но ещё и был переизбран на эту должность в 1340-м. Стало быть, он не мог быть предан анафеме в этот промежуток времени, на который и приходится его легендарное изгнание в Германию. Скорее всего, Буридан смог избежать обвинений в скептицизме, направленных против его коллег-номиналистов. Впрочем, через столетие, его влияние оценили по достоинству. В 1473 году король Людовик XI издает указ направленный против номиналистов, и запрещает чтение его произведений. Тогда же было дано специальное указание придерживания реализма магистрами Парижского университета. А в 1474-1481 годах произведения Буридана были включены в Индекс запрещенных книг.

Под влиянием Жандена и Буридана находится целое поколение мыслителей Франции. Среди них выделяется ученик Буридана — Николя Орем (1320-1382), философ, математик и епископ. Он переводил труды Аристотеля на французский язык, а также писал о теории движения небесных тел и даже о денежном обращении. Часто он рисуется как центральная фигура в науке XIV века в масштабах всей Европы, эдаким предвестником научного метода Нового времени, т.е. как ученый в собственном смысле этого слова. Но если посмотреть на некоторых его современников из той же Англии, то эта уникальность сильно сглаживается. Считается, что научные труды Орема оказали влияние на Николая Кузанского, Коперника, Галилея и Декарта. Переводческая деятельность Орема оказала большое влияние на развитие французского языка и обогатила его научной и философской лексикой. Всего Орем ввел в обиход более 1000 новых французских слов. В своих математических работах Орем впервые использовал степени с дробными показателями и фактически вплотную подошёл к идее логарифмов. Он исследует бесконечные ряды и прогрессии, приводит остроумное доказательство расходимости гармонического ряда, строит геометрические фигуры, имеющие бесконечную протяжённость, но тем не менее конечную площадь. Спустя целых три века теорию таких фигур начали строить Ферма и Торричелли. В своих сочинениях по физике, Орем иногда выдвигал очень смелые идеи для того времени, считая что куда проще представить вращение Земли вокруг своей оси, чем вращение всего космоса вокруг Земли, или выдвигая идеи принципа относительности в духе Галилея, приводя в пример движение корабля. Но в большинстве таких случаев Орем приводит примеры только для того, чтобы заявить об их ошибочности. Тем не менее сам факт того, что подобные идеи уже тогда могли быть озвучены, немаловажен сам по себе (хотя логично допустить, что это не Орем их выдумывал, чтобы тут же опровергнуть, а что такие идеи он мог слышать от кого-то ещё из ученых). Новой для своего времени была идея Орема о том, что движение планет определено не Богом, сотворившим Землю, а равновесием природных сил. В трактате «О происхождении, сущности и обращении денег» Орем выдвинул идею о том, что право чеканить деньги принадлежит не суверену, а народу (как бы продолжая логику Жандена и Марсилия). Тем самым он противостоит растущей тенденции европейских правителей решать свои финансовые проблемы за счёт инфляции.

Про Николая из Отрекура (1299-1369) мы писали уже в отдельной статье, но если кратко, то это средневековый скептик и номиналист, при этом противник Аристотеля, напоминающий как Аверроэса, так и его противника, мистика аль-Газали. Но что самое главное — Николай был атомистом. Он считал, что материя, пространство и время состоят из неделимых атомов, точек и мгновений, и что все зарождение и разрушение происходят в результате перегруппировки материальных атомов. Решением папской курии в 1347 году он был принуждён сжечь свои сочинения. Из видных французский врачей, что можно рассматривать и в качестве развития материалистического мировоззрения, во Франции отмечается Ги де Шолиак (1298-1368), автор трактата «Chirurgia magna», одного из основных медицинских учебников на протяжении последующих трёх столетий. Во время Чёрной смерти он чётко разграничил бубонную и лёгочную чуму как отдельные заболевания и давал рекомендации, такие как карантин, чтобы предотвратить их распространение среди населения. Он также был личным врачом трёх пап Авиньонского периода. Как и передовой итальянский хирург Мондино де Луцци, Ги де Шолиак проходил обучение у французского врача Анри де Мондевиля (1260-1320), который был одним из первых хирургов, поддержавшим концепцию асептического лечения ран без вызывания образования гноя, и применил ее к раненым солдатам. Медицинская школа в Монпелье, а также школа в Париже к этому моменту уже затмевают славу итальянской школы врачей из Салерно, и конкурирует в основном с медиками из новых университетов северной Италии.

Гораздо меньше, чем Буридан, отличился своим везением Жан де Мирекур (ок. 1300-1350), номиналист, находившийся под влиянием Оккама, Римини и Николая из Отрекура. Он был осужден папской курией тогда же, когда и Николай Отрекурский. Что характерно, даже при беглом пересказе некоторых из основных идей этого философа, можно заметить, что он не был эмпириком, и скорее склонялся к аргументации в духе Декарта. Мирекур рассуждал, что существует два вида достоверного знания: (1) «принцип непротиворечивости» и (2) «непосредственная интуиция своего существования». Наиболее несомненное из всех вещей, которые могут быть познаны, относится к этому первому виду знания, а также все аналитические суждения, которые к нему сводятся. Мирекур различает два вида доказательств этих видов знания: (1) специальные и (2) естественные. Специальные доказательства исходят из принципа непротиворечивости, а естественные доказательства — это те, которые получены эмпирическим путем, и видимо, опирающиеся на обывательскую самоочевидность. Мирекур считал естественные доказательства слабее специальных, потому что он понимал Бога как абсолютно могущественного и творца чудес (как некое событие за пределами того, что в противном случае можно было бы эмпирически наблюдать). Таким образом он ставил рационализм выше, чем эмпирические доказательства. Номинализм не спас его от подобных рассуждений. Осудили его, вероятнее всего, из-за концепции всемогущества и свободы Бога, а также поддержке идей сквозного детерминизма для людей, из-за чего выходило, что человек не свободен в своем выборе грешить, а все зло происходит по прямому желанию Бога. Это вполне сходится с позициями Буридана, вопрос только в акцентах. Если Мирекур склонен чуть сильнее в сторону рационализма, то Буридан чуть сильнее в сторону эмпиризма. Говорить, что Буридан совсем эмпирик, все же, было бы преждевременно. Здесь будет уместно вспомнить и упомянутого выше Григория из Римини (1300-1358). Это итальянец, хотя он тоже учился в Париже. Половину своей жизни Римини преподавал в школах францисканского ордена Северной Италии. Он прославился учением о том, что спасение невозможно без принятия христианства, каким бы хорошим человеком ты не был. Римини даже называли палачом детей (tortor infantium) из-за того, что он полагал, что младенцев, умерших некрещенными, ожидают вечные мучения. Тем не менее, хотя именно такие вещи были главной целью всех его писаний, Римини был номиналистом, и в своих рассуждениях даже приближался к атомизму. Он считал бессмысленным пытаться достичь понимания в физической реальности, путем включения в неё абстрактных объектов, поскольку, по его мнению, ментальные объекты используются исключительно для полезных социальных соглашений и ничего более. С этим разрывом между сложным мышлением и физической реальностью Римини также считал ложными утверждения, описывающие бесконечное множество точек, бесконечное множество линий, бесконечное множество плоскостей и т. д. Поскольку всё это ментальные, абстрактные объекты, они существуют только в сознании людей, которые о них думают. Таким образом, понятие физической бесконечности к ним неприменимо. Логично предположить, что это касалось и вопроса деления до бесконечности, т.е. допущения атомов. Но как видно, номинализм и здесь не привел к освобождению от веры в спасение и т.д. он вполне совместим с мистической теологией. Забегая вперед, ученик Буридана по имени Пьер д’Альи (1350-1420) тоже дает нам отличный пример того, что номинализм не гарантирует материалистических взглядов. Пьер был открытым номиналистом и последователем учения Оккама, но также и открытым защитником Библии и церкви, при чем пользуясь аргументами, близкими к протестантизму, где власть Папы отодвигалась на второй план. Хотя он пытался выбрать средний путь между скептицизмом и догматизмом, но в конечном итоге он стоял, по крайней мере в теории познания, на позициях крайнего спиритуализма, благодаря чему предвосхитил учение Декарта, Лейбница и Беркли. Хотя здесь нужно признать, что он также был автором и неплохих научно-популярных сочинений, и среди прочего работа Д’Альи по космографии Imago Mundi (1410) повлияла на Христофора Колумба в его оценках размеров мира. В старости д’Альи склонялся к мистицизму. Один из сторонников д’Альи — Андре де Нёфшато, вообще в открытую нападал на как на Римини, так и на Николая Отрекурского, так что мы видим целую традицию внутри номинализма, которая стоит на страже философского идеализма, а одни номиналисты с легкостью нападают на других. Это течение совсем не однородно, а его материалистическая трактовка едва-ли может считаться доминирующей.

Ещё в прошлых разделах мы говорили о феномене Провансальских мудрецов в еврейской философии Европы. Это философы-талмудисты, бежавшие из Испании в южную Францию. К этому времени большинство из них практически никак не развивались, и все ещё спорили на счет наследия Маймонида, сравнивая его с философией Аверроэса. Некоторые принимали первого, некоторые принимали второго. Некоторые критиковали обоих. Но общий дискурс оставался, в сущности, на уровне XIII века. Тоже самое, правда, можно сказать и про Европу, но по крайней мере в Европе выдвигаются новые акценты, а здесь буквально те же споры, что и столетиями раньше. Тем не менее, сам факт того, что здесь активно пропагандировался аверроизм, в то время как в Европе это явление пытались сдерживать, все же говорит о том, что еврейская философия находилась на вполне высоком уровне по меркам своего времени. Из этих вторичных еврейских мыслителей назовем таких, как Абба Мари бен Элигдор (нач. XIV века), Иедайя бен Авраам Бедерси (1270-1340), Иосиф Каспи (1280-1345), Крескас Видаль (нач. XIV века) и Майлс Марсельский (1294-1360). Но были здесь и некоторые мыслители вполне передовые даже по общеевропейским меркам. В первую очередь здесь нужно назвать Леви бен Авраам бен Хаима (1245-1305), философа, усвоившего крайние рационалистические взгляды, за что он был подвергнут осуждению и отлучению от общины. Он был беден и жил в скитаниях по южной Франции, зарабатывая преподаванием наук и языков. Его энциклопедический труд на иврите был приговорён к сожжению и дошёл до нас лишь частично. Леви бен Авраам был, по всей видимости, дедом по матери Герсонида (о нем дальше), который тоже подвергался острой критике.

Леви бен Гершом (Герсонид) (1288-1344), автор философско-теологического труда «Война Господня», где он попытался примирить иудаизм с аристотелизмом. Герсонид также был математиком и астрономом, сконструировавшим усовершенствованный астролябий. Изобретённый им астрономический и навигационный прибор «Посох Якова» нашёл применение в мореплавании; по некоторым сведениям, именно этот прибор использовали Христофор Колумб и Васко да Гама. Часть трудов Герсонида была переведена на латинский язык и высоко оценивалась учёными эпохи Возрождения. Многие историки философии считают его величайшим (и во многих отношениях более радикальным) еврейским философом своего времени, после Маймонида. Универсальность личности Леви бен Гершома, его гуманизм и рационализм позволяют считать его одним из первых представителей Ренессанса в еврейской и европейской культуре. Он чуть менее радикален, чем Оккам или аверроисты, даже прямо критикует атомизм, но в целом выглядит достаточно прогрессивным мыслителем для этого времени. Забегая вперед, более поздний талмудист Хасдай бен Иегуда Крескас (1340-1410) критиковал Герсонида за ересь и отступничество от иудаизма, а сам выступал в защиту чистого иудаизма, независимого от Аристотеля и основанного в большей степени на духовной и эмоциональной стороне человека. Но при этом Хасдай оказался куда более прогрессивными писателем, чем может показаться. Будучи полным и беспросветным мракобесом в области религии и теологии, в натурфилософии он зачастую буквально вторит идеям аверроистов, допуская бесконечность времени и пространства, множественность миров, приоритет материи над формой и т.д. Аргументы Хасдая Крескаса на счет детерминизма часто читаются предвосхищением спинозизма, и это влияние рассматривается даже как возможное заимствование со стороны Спинозы, а его сочинения прямо упоминает итальянский гуманист Пико де Мирандола, что указывает на относительную заметность этого автора.

Что же на счет поэтов, художников и т.д., то в этот раз мы будем затрагивать их меньше. Здесь упомянем таких, как Гийом де Машо (1300-1377), поэт и композитор из периода ars nova. Он служил придворным секретарём чешской королевы, написал множество лирических баллад и рондо, а также поэму «Видение о царстве любви»; считается одним из крупнейших поэтов XIV века. Жан Фруассар (1337-1405), хронист и поэт из Валлонии, который прославился своим объёмным «Сборником хроник», описывающим события Столетней войны, а также сочинял куртуазные поэмы и пасторали; и Эсташ Дешан (1346-1406), ученик и поклонник Гийома де Машо. Он составил около 1500 баллад, виреле и рондо на различные темы – от куртуазной любви до морализаторской сатиры; считается важнейшим представителем позднесредневековой французской поэзии. В это же время творит Пьер Берсюир (1290-1362), друг Петрарки, часто посещавший Италию по делам, автор морализованного толкования «Метаморфоз» Овидия и французского перевода Тита Ливия (т.е. вполне литературный гуманист в итальянском духе). Из художников, скульпторов и архитекторов периода назовем таких, как Жан Пюсель (1300-1355), художник-миниатюрист, иллюстратор роскошных рукописей, в том числе Часослова Жанны д’Эврё (ок. 1325) для французской королевы; его миниатюры отличаются тонкостью рисунка и смелыми перспективными ракурсами, новыми для готического искусства. Андре Боневё (1335-1400), художник и скульптор, работавший при дворах во Франции и Фландрии. Он создавал изящные статуи и портретные изображения, в том числе для короля Карла V и считается одним из первых портретистов поздней готики. Жан де Льеж (ум. 1381) – скульптор из Нидерландов, работавший при дворе французского короля в Париже. Выполнил надгробия королевы Бонны Люксембургской и кардинала де Лагрижа, показав реализм в чертах лиц; также свой вклад в формирование стиля «интернациональной готики» во французской скульптуре внес Кольен де Сен-Имери (ум. после 1324), который работал над кафедральным собором в Реймсе. Принадлежал к династии зодчих, отвечавших за скульптурное убранство фасада; его мастерской приписывают знаменитые статуи ангелов Реймсского собора.

Но стоит отметить, что несмотря на различные обнаруженные влияния со стороны того же Джотто, в целом вся художественная культура этого периода всё ещё уступает даже некоторым образцам Каролингского и Оттоновского возрождения. Музыка этого периода все ещё звучит в духе церковных произведений для органа, мелкие отличия в которой тяжело уловить для не-специалиста. Это всё ещё визуальная культура в духе той, которая создавалась в 1050 или в 1250 годах. При всей прогрессивности номинализма и прозрений у некоторых отдельных авторов, в целом философия тоже остается не сильно отличной от той, что уже была сформулировала в XII-XIII веках. Поэзия и проза всё ещё пишется в духе куртуазных стихов, рыцарских романов и фаблио. Ожидать здесь каких-то прорывов не стоит (труды Данте и Боккаччо это первые исключения, сохраняющие много мотивов из прошлых жанров, но создающие при этом новые фабулы, иначе организовывая материал). Главное здесь то, что явления, раньше бывшие скорее единичными, теперь становятся всё более и более массовыми. Такие люди, как папа Сильвестр II, который в X-XI веках казался настоящим гением своего времени, теперь выглядят как обычная норма, которую стыдно не знать и рядовому студенту. Изменения происходят скорее количественные, чем качественные. И это касается не только Франции, но и всех других стран, за исключением Италии.

Англия

Когда мы говорили об Англии ещё в прошлых разделах, то забежали сильно вперед, чтобы показать как Англия вырывается на первые позиции в философии. Тогда мы рассмотрели главных звезд Оксфордского университета, таких как Уильям Оккам (1287-1347), Роджер Бэкон (1219-1292), Дунс Скот (1266–1308) и ещё некоторых других. Их стоило бы рассматривать скорее здесь, но повторяться мы уже не будем, поэтому главное держать в уме сам факт, что Оккам был центральной фигурой английской философии начала XIV века, и такие французы, как Буридан, хотя и учились у Оккама, но были скорее его младшими современниками, чем совсем другим поколением. Как можно заметить, во Франции создаются не менее сильные школы номинализма, связанные также и с развитием математических методов в применении к науке. Главное отличие англичан в том, что они более прочно связывали номинализм с эмпиризмом, что, как мы уже видели на примере французов, далеко не обязательная связь. И раз Оксфордская школа уже была рассмотрена, мы перейдем сразу к следующему её поколению. Первыми мы рассмотрим т.н. «Оксфордских калькуляторов». Это группа английских философов XIV века, связанных с Мертон-колледжем в Оксфорде. В эту группу входили Томас Брадвардин (1295-1349), Уильям Хейтсбери (1313-1372), Ричард Суайнсхед (1300-1354), Джон Дамблтон (1310-1349). Здесь тоже можно отметить, чтобы не создавалось впечатление оторванности Англии от континента, что главным вдохновителем для калькуляторов стал французский философ Жерар Брюссельский (прим. 1170-1250), которого мы упустили в разделе про XIII век. Этот француз известен книгой «Liber de motu» («О движении»), которая была новаторским исследованием по кинематике. Подобными вопросами также интересовался и немецкий (или итальянский, о чем идут споры) философ и механик Иордан Неморарий (1225-1260), которого мы также упустили в прошлый раз. Его трактат «Об элементах арифметического искусства» сделался одним из самых распространенных в Западной Европе учебников и после введения книгопечатания выдержал несколько печатных изданий. Хотя, как кажется, он и не повилял на «калькуляторов», но сделал большой вклад в развитие математики и поэтому мы упоминаем его теперь. Про других механиков и ученых, которые работали во Франции, мы уже говорили в предыдущей статье цикла, их значение тоже не стоит приуменьшать. Так что и здесь никакого внезапного прорыва Англия не показывает. «Калькуляторы», как мы увидим, сделали очень неплохой и заметный вклад, но этот вклад не выглядел революционным на фоне того, чего уже достигла наука Европы.

Этими четырьмя мыслителями была развита особая дисциплина — «учение об интенсии и ремиссии качеств», ставшее одной из наиболее ярких страниц в средневековом учении о движении. В работах учёных Мертон-колледжа общий логико-математический подход применялся к рассмотрению самых разнообразных качеств, допускающих непрерывное изменение в две противоположные стороны, их степеней и изменений — от физических (таких, как тепло, яркость, скорость) до моральных и метафизических (таких, как грех, вожделение, милосердие, благодать). Эта тематика, восходящая к диалогу Платона «Филеб» и к трактату Аристотеля «О возникновении и об уничтожении», представляла собой одну из программных тем средневековой схоластической физики. В частности, в работах мертонцев строится математический аппарат, специально предназначенный для описания механического движения; однако он был чисто абстрактной, не апеллирующей непосредственно к сфере опыта конструкцией. Их целью было лишь онаучивание абстрактной физики Аристотеля, при помощи математического языка; но реальной опытной наукой они не занимались, и даже не призывали этим заниматься. Понятиями, исходя из которых мертонцы строили свою модель движения, были интенсивность движения и градус скорости как мера этой интенсивности. В рамках данной модели в механику впервые было введено (У. Хейтсбери, 1335 г.) понятие мгновенной скорости. Мертонские мыслители Хейтсбери и Суайнсхед сформулировали и доказали теорему о средней скорости (в их терминологии — «теорема о среднем градусе скорости»), применённую впоследствии Доминго де Сото и Галилео Галилеем при количественном анализе свободного падения тел: путь, проходимый телом за некоторое время при равнопеременном движении, равен пути, проходимому телом за то же время при равномерном движении со скоростью, равной среднему арифметическому максимального и минимального значений скорости в равнопеременном движении. Мертонцами же было показано, что если равноускоренное движение начинается из состояния покоя, то за первую половину времени движения проходится путь, составляющий 1/4 от полного пути. Фактически учёные Мертон-колледжа положили начало — в кинематике и ряде других разделов естествознания — замене качественных понятий, характерных для античной физики, количественными понятиями, используемыми в физических науках и поныне. Идеи мертонцев получили своё дальнейшее развитие в «учении о широте форм», развитом их французским современником Николя Оремом, а также в работе «О скорости переменного движения» итальянца Джованни ди Казали (1320-1375), которого мы упустили в прошлых изложениях, но о котором ничего толком и не скажешь, кроме того, что он идеально вписывался в это оксфордское движение, и даже проходил здесь свое обучение, прежде чем вернуться в Италию.

Если сказать несколько слов про самих «калькуляторов», то стоит отметить, во-первых, что их лидер (Томас Брадвардин), опираясь на Гроссетеста и Бэкона, передовых мыслителей XIII века, находился в прямой оппозиции Уильяму Оккаму. Это может показаться странным, но в целом довольно логично, учитывая что Томас был скорее ученым-рационалистом, с упором на логику и математику в применении к этическим и физическим вопросам, и поэтому дорожил абстрактными сущностями и мог совмещать свои математические работы с около-реалистической философией. Кроме того, можно дополнительно отметить, что в «Трактате о континууме» Томас придерживается взглядов Аристотеля на бесконечную делимость континуума и критикует атомистическую концепцию. Кроме того, он спорит с Оккамом и в вопросах теологии, доказывая что Бог знает будущее без всяких ограничений. Фиксируют даже некоторое влияние Томаса на сочинения Буридана, и возможность того, что он придерживался взглядов, близких к возникшему в будущем протестантизму, или что он как минимум повлиял на идеи английского реформатора церкви Джона Уиклифа (о нем дальше). Но при всей своей значимости, Томас Брадвардин умер довольно рано, заболев чумой во время общеевропейской эпидемии, как раз возвращаясь из Рима, чтобы вступить в должность архиепископа Кентерберийского. Самой известной работой Уильяма Хейтсбери была «Правила решения софизмов», т.е. утверждений, которые можно считать как истинными, так и ложными. Джон Дамблтон стал членом «калькуляторов» в 1338-1339 годах. После вступления в Общество он на короткое время покинул его, чтобы изучать теологию в Париже в 1345-1347 годах. После окончания учёбы он вернулся к работе с калькуляторами в 1347-1348 годах. Одна из его главных работ, «Сумма логики и естественной философии», была сосредоточена на объяснении естественного мира в последовательной и реалистичной манере, в отличие от некоторых его коллег. Дамблтон пытался найти множество решений для широты вещей, большинство из которых были опровергнуты Ричардом Суайнсхедом в его Liber Calculationum. Самый крупный представитель «калькуляторов» — это Ричард Суайнсхед, главный труд которого, сборник из 16 трактатов «Книга вычислений» (1346) многократно переиздавался до XVI в.; данное сочинение и принесло автору славу калькулятора, распространившуюся затем на других философов его круга. Полимат XVI-го века Джироламо Кардано поместил его в десятку величайших умов всех времен, наряду с Архимедом, Аристотелем и Евклидом. Лейбниц в двух своих письмах назвал его одним из первых учёных, применивших математику в физике и введших математику в схоластическую философию. Признание «калькуляторов» вышло далеко за пределы их собственного века.

Калькуляторы показывают нам пример математического рационализма в духе Декарта, и совсем выбиваются из общепринятых представлений о доминировании около-эмпирических идей Бэкона и Оккама в этот период. Но кроме калькуляторов в Англии были и другие философы. Вальтер Бурлей (1275-1344), вышедший из школы последователей Дунса Скота, автор многочисленных комментариев к Аристотелю. Он критиковал Оккама, и представлял скорее «умеренный реализм» в дискуссиях о природе универсалий. Были здесь и доминиканцы, например, Роберт Холкот (1290-1349), который, правда, не был сторонником Фомы, но работая секретарём Оккама, он выступал в поддержку номинализма. Непосредственным учеником продолжателем идей Оккама был Адам из Вудхэма (1298-1358). Такие успехи в математике не прошли даром, поэтому в Англии появляется один из самых ранних европейских часовщиков — Ричард Уоллингфордский (1292-1336), который сконструировал астрономические часы (ср. аналогичные деятели в Италии), а также усовершенствованный экваторий (Альбион) для расчета лунной, солнечной и планетарной долготы, и для предсказания затмений, и такие инструменты, как торкветум и ректангулус. Такие устройства уже создавали в арабском мире XII-XIII веков, их уже описывал крупный итальянский астроном Кампано (см. прошлая часть статьи), но Ричард уже самостоятельно конструировал их все, и значительно совершенствовал их конструкции. Он же опубликовал первое европейское сочинение, целиком посвященное тригонометрии: «Четыре трактата о прямых и обращенных хордах». Все это показывает, что к концу XIII века средневековая Европа уже обходит лучшие достижения античности в области механики.

Были в Англии и выдающиеся мракобесы. Например, Ричард Ролл (1300-1349), который вместе с Юлианой Нориджской (1342-1416) и неизвестным автором трактата «Облако неведения» принадлежит к крупнейшим мистикам английского Средневековья. В тридцатилетнем возрасте Юлиана перенесла тяжёлую болезнь, во время которой пережила несколько сильнейших духовных озарений. От болезни Юлиана оправилась и через двадцать лет записала свои видения в книге «Шестнадцать откровений Божественной любви» (1393). Эта книга считается одним из первых произведений, написанных женщиной по-английски. Книга содержит видения и богословские размышления о любви Бога и её часто цитируют как пример упорного оптимизма. Её мистический опыт был широко известен в Англии, и её навещала для духовных бесед Марджери Кемпе, ещё одна знаменитая мракобеска, уже следующего поколения. Кроме них отряды глупости поддерживались ученицей Ролла — Маргарет Киркби (1322-1393). Более официальным и признанным церковью мракобесом был Уолтер Хилтон (1340-1396), мистик-августинец, чьи труды оказали влияние на Англию и Уэльс XV века. Большая часть из 93 глав его главного сочинения посвящено искоренению «мерзкого образа греха» из души – искажению образа Троицы в трёх духовных силах: Разуме, Разуме и Воле (отражающих Отца, Сына и Святого Духа, согласно традиции, восходящей к святому Августину) – посредством серии размышлений о семи смертных грехах. Главная тема второй части его сочинения — преображение души, совершаемое только в вере, а также в вере и чувстве. Последнее представлено в развернутой метафоре как духовное путешествие в Иерусалим, которое есть «созерцание в совершенной любви к Богу». Помимо всякой чуши про семь смертных грехов и т.д., также критиковал по отдельным вопросам всех мистиков, названных выше. Мистическая система Хилтона в основном является упрощением системы Ришара Сен-Викторского, одного из крупнейших мистиков-мракобесов Франции XII века.

На этом фоне не только «калькуляторы» выглядят столпами адекватности, но даже такие теологические реформаторы, как Джон Уиклиф (1320-1384). Выше мы уже говорили, что он был прото-протестантом, напоминающим идеи лютеранства. У него вызвали сомнения привилегированный статус духовенства, а также роскошь и пышность местных приходов и их церемоний. Он также выступал за обеспечение населения Библией на понятном языке. В 1382 году Уитклиф завершил перевод Вульгаты (библии на латыни) на среднеанглийский язык, который известен теперь как Библия Уиклифа. Он перевел Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна; возможно также, что он перевёл весь Новый Завет. Его сотрудниками был переведён Ветхий Завет. В итоге Библия Уиклифа была завершена к 1384 году. В 1388 и 1395 годах были сделаны переиздания. Последователи Уиклифа, уничижительно прозванные лоллардами, продолжили его труд, размышляя над такими идеями, как христианские добродетели, предопределение, иконоборчество, и понятием цезаропапизма, ставя под сомнение почитание святых, таинства, заупокойные мессы, пресуществление, монашество и существование папства. Уиклиф очень резко критиковал папство. Римского папу он называл антихристом, наместником дьявола. Он заявлял, что папа не является непогрешимым; что он никогда не был необходим церкви; что его отпущение грехов не имеет силы; что он не имеет права отлучать от церкви и придавать новый смысл Писанию. Уиклиф критиковал притязания папы на политические права, называя «Константинов дар» началом всех зол церкви, и практику вымогательства денег путём обложения народа данью и налогами, сравнивая папистов с мошенниками, которые воруют кошельки. Также резко он критиковал и аскетическое-монашество. Авторитет Библии в его глазах превосходит авторитет пап, соборов, канонов и отцов церкви вместе взятых. Критикуя взгляд, что причастие буквально превращает вино в кровь Христа, Уитклиф в своем трактате «О евхаристии» обсуждает популярный в то время спор о том, причащается ли мышь, если съест евхаристический хлеб. Начиная с XVI века движение лоллардов стало рассматриваться как предшественник протестантской Реформации, а Уиклиф был охарактеризован как «вечерняя звезда схоластики и как утренняя звезда английской Реформации». Сочинения Уиклифа на латыни оказали большое влияние на философию и учение чешского реформатора Яна Гуса (ок. 1369-1415), казнь которого в 1415 году вызвала восстание и привело к гуситским войнам 1419-1434 годов. В 1382 году теологические работы Уиклифа были официально осуждены как еретические.

В XIV веке в Англии произошел культурный сдвиг огромной важности: английский язык окончательно утвердился в качестве основного литературного языка, вытеснив французский, доминировавший при дворе и в аристократических кругах со времен нормандского завоевания. Этот процесс был возглавлен поколением блестящих поэтов, чье творчество заложило основы английской национальной литературы. Из литераторов Англии самым крупным в это время является, конечно же, Джеффри Чосер (1343-1400), «отец английской литературы» и автор «Кентерберийских рассказов» – цикла новелл в стихах, рисующих панораму английского общества XIV века. Эти рассказы буквально были английской версией фаблио, т.е. сборником новелл, светского и сатирического содержания, далеких от всякой серьезности и глубокой набожности, вполне в духе поэзии Вагантов и творчества Джованни Боккаччо, которых он, безусловно, и сам хорошо знал, поскольку почти десять лет своей жизни провел в Италии. Как человек ренессансного типа, он изучал и классиков: Вергилия, Стация, Лукана, Клавдиана («Похищение Прозерпины»), Горация и Ювенала, но особенно Овидия, «Метаморфозы» и «Героиды» которого стали любимыми книгами Чосера. Но больше всего он любил французскую поэзию: эпос, лирика, видения, аллегория всех видов. Он отдал обильную дань влиянию этой литературы в тот ранний период своей деятельности, когда переводил «Роман о Розе», писал небольшие поэмы и лирические стихотворения. Также писал философские поэмы («Дом славы») и любовную лирику. Джон Гауэр (1330-1408), друг и современник Чосера, писавший на трёх языках: английском, французском и латыни, автор морально-аллегорической поэмы «Исповедь влюблённого» на английском, а также сборников стихов на французском и латинском. Чосер посвятил «моральному Гауэру» свою поэму «Троил и Крессида», в ответ Гауэр расхвалил Чосера в своей «Исповеди влюблённого». В то же время творит Уильям Ленгленд (1331-1400) – предполагаемый автор среднеанглийской аллегорической поэмы «Видение о Петре-пахаре», одного из величайших произведений английской литературы Средних веков. В этой поэме, написанной аллитеративным стихом, Ленгленд выразил социальные и духовные идеи своего времени, обличая пороки церкви и общества. В поэме он рассказывает, что жил очень бедно и страстно ненавидел богатых, на улице не уступал им дорогу и низко не кланялся — «так что люди считали меня юродивым». Здесь выражен протест против тяжёлого положения крестьянства, этой основной части «честно трудящихся». К ним Лэнгленд относит ещё честных купцов, рядовое рыцарство, защищающее крестьян, менестрелей и набожных священников. Пилигримов, бродячих и монастырских монахов, схимников, продавцов индульгенций и всё высшее духовенство и аристократию он считает мошенниками, живущими для собственной выгоды. По Ленгленду, никакого прощения грехов нет, его выдумало духовенство и аристократы, чтобы грешить не стесняясь. Своим резким протестом против социальной несправедливости поэма сыграла роль в восстании Уота Тайлера. Об этом говорит обилие её списков. Францисканский монах Джон Болл (1338-1381), участник восстания Тайлера, в своих проповедях на крестьянских сходках цитировал стихи из поэмы Ленгленда, и использовал идеи, максимально близкие идеям Уиклифа. К слову, в написанных ещё до этого восстания стихах Гауэра уже были предостережения, что такое восстание неизбежно произойдет. Это восстание, а также фигуры Болла и Уиклифа считаются ранними проявлениями коммунистических идей в Британии.

Более классическим автором, который написал крупный рыцарский роман «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», был некий аноним, явный современник Чосера и Ленгленда, что определяется даже стилем его языка. Возможно он даже был знаком со всеми этими литераторами, но как бы там ни было, роман о Зеленом рыцаре стал одним из крупнейших произведений по мифологии короля Артура в принципе. Само собой, что в Англии было очень много, десятки разных хронистов, писавших как и раньше «Всеобщие истории», а также астрологов, поэтов и т.д. меньшего масштаба, но мы уже не будем упоминать таких вторичных персонажей, хотя ещё 150 лет назад они были бы достойными конкурентами для самых видных деятелей культуры. Из английских хронистов выделяется разве что Генри Найтон (ум. около 1396), который ценен только тем, что в своей хронике, он охватил и описание эпидемии чумы, и Крестьянское восстание 1381 года и правления короля Ричарда II. Английское изобразительное искусство XIV века развивалось в русле общеевропейской готики, но с местными особенностями, особенно в архитектуре («украшенный» и «перпендикулярный» стили) и книжной миниатюре. Музыкальная культура также была частью общеевропейского процесса, хотя сохранилось меньше источников, чем на континенте.

Германия

Германия к концу XIII века подошла как едва-ли не самая отстающая часть христианского мира. Главным культурным достижением здесь стало творчество Альберта Великого, который в общем-то был скорее на консервативном фланге европейской культуры, а второй звездой первого эшелона здесь считался мракобес Мейстер Экхарт (которого регулярно считают одним из величайших мистиков в истории, т.е. это мракобес высшей пробы, тупее которого может быть разве что Бернард Клервосский). И того и другого мы рассматривали ещё в предыдущей части нашего цикла. Как мы увидим дальше, положение изменилось не сильно, даже после всплеска популярности номинализма в Англии и Франции. Благородное дело Мейстера Экхарта в распространении тупости среди масс гордо продолжал Иоганн Таулер (ок. 1300-1361). Как мистик Таулер отличается от Экхарта тем, что гораздо меньше занимается философскими идеями, ведущими к пантеизму, а требует главным образом проявления христианского духа в практической жизни. Лудольф Саксонский (1295-1378) картезианский монах, теолог и автор «Жития Христа», следовал за Таулером, а ещё один их соратник — Генрих Сузо (Seuse) (1295-1366), автор «Книги божественной истины» и «Книги вечной мудрости», писал о духовном браке души с Божественной Премудростью. Ученицей Экхарта и Сузо считается Луитгарда Виттихенская (1291-1348), и это очередной пример женщины-мистика в Европе, без особых выделяющих её качеств. Среди видных мракобесов можно назвать ещё Николая Базельского (1308-1395), но их так много, что на этом мы и остановимся. Как и большинство мистиков во всех странах Европы, здесь они тоже предпочитали народный язык вместо латыни. В этом, пожалуй, единственный неоспоримый плюс их творчества, но плюс ли, если они просто нашли способ отуплять большие массы людей, чем священники, пишущие на латыни?

Немецкая философия XIV века была тесно переплетена с теологией и мистицизмом. Возникает вопрос, а были ли хотя бы у Альберта Великого, или у механиков и физиков XIII века — Иордана Неморария (если только он был немцем, а не итальянцем) и Дитриха Фрайбергского свои продолжатели в Германии? На самом деле тут надо сразу напомнить о том, о чем уже шла речь выше, а именно что гонимые аверроисты из Франции и Италии, бежали именно в Германию, выступая апологетами светской власти императора над властью папства. В какой-то мере этих людей можно считать наполовину немецкими мыслителями, и в таком случае Германия имеет сильную традицию около-материалистической мысли, пускай и с оговорками. Во-вторых, тут стоит напомнить, что Германия более чем на 100 лет отставала в деле создания университетов, и как раз в XIV веке эти университеты начинают появляться, что уже само по себе является прогрессивным явлением, дающим стимул к развитию мысли. Наверняка в этих университетах обсуждались идеи из соседних государств, тем более что эталонными образцами считались Париж и Оксфорд. Немцы часто ездят на обучение заграницу, а политический статус северной Италии как часть Священной Римской Империи приводит к тому, что немцы часто оказываются в Италии, и наоборот. Но несмотря на все эти возможные источники влияния, действительно значимых мыслителей Германия в это время практически на дает, и на фоне других стран Европы она выглядит даже более отстающей, чем в любом из предыдущих столетий. И все же, некоторых мыслителей можно выделить. В противовес томизму выступил неоплатоник Бертольд фон Моосбург (ок. 1300-1361), комментатор Прокла, противопоставивший свой христианско-платонический синтез философии Аристотеля (чуть позже итальянский мракобес Марсилио Фичино на этой же теме сделает себе репутацию величайшего мудреца эпохи). Среди его источников и объектов для критики были как Дитрих Фрайбергский так и Альберт Великий. Хотя неоплатонизм это ещё одна форма крайнего мракобесия, но это по крайней мере почти философский уровень, в отличии от традиции чистых мистиков. К умеренным реалистам в Германии относится Томас Эрфуртский (ок. 1270-1330), который известен прежде всего своими работами по лингвистической логике, и книгу которого до XX века считали работой Дунса Скота. Но из более менее связанных с Францией писателей чаще всего называют таких, как Генрих фон Лангенштейн (1325-1397) отучившийся в Париже, где он стал одним из последователей Николя Орема. И хотя он занимался астрономией, но в этой области никак толком не отметился, и в основном писал о теологических спорах своего времени, про пап и анти-пап и т.д. Однако, кое-как он даже связан с прогрессивными течениями в Париже. По приглашению Альберта III, герцога Австрийского, Генрих прибыл в Венский университет в 1384 году и участвовал в основании теологического факультета. Здесь он вместе со своим коллегой и другом Генрихом Тоттингом фон Ойтой (который был родом из северогерманского города Фризойте) приступил к преподавательской и административной работе, и даже считается теперь основателем Венской астрономической школы (см. Wiener astronomische Schule). В Вене он провёл остаток своей жизни, преподавая догматическое богословие, экзегезу и каноническое право, а также написав множество трактатов. Его товарищ и сподвижник Генрих из Ойты (1330-1397) имеет почти такую же биографию, но его немного сильнее связывают с номинализмом из-за комментариев к сочинениям английских последователей Оккама. Их деятельность в Вене, по началу сравнительно незначительная на фоне других астрономов Европы, уже в следующем поколении приведет Вену к полноценной гуманистической революции.

Самым же главным и наверное единственным заметным немецким мыслителем здесь пока оказывается Альберт Саксонский (1313-1390), логик-номиналист, математик, механик и естествоиспытатель, прошедший в Париже обучение у Буридана, и ставший его знаменитейшим учеником (позже даже иногда затмевавшим имена Буридана и Орема). С 1351 по 1362 год он преподавал в Университете Парижа, получил звание профессора, а в 1353 он стал ректором Сорбонны. Позже он участвовал в учреждении Венского университета, и стал его первым ректором в 1365 году. Как натурфилософ, он способствовал распространению парижской натурфилософии по всей Италии и Центральной Европе, и подобно Буридану, сочетал критический анализ языка с эпистемологическим прагматизмом. Работы Альберта по логике частично представляли собой продолжение комментариев Уильяма Оккама к логикам Порфирия и Аристотеля. В физике он пытался дальше развивать теорию импульса, в математике и логике часто цитировал оксфордских калькуляторов и пытался развивать похожие идеи. Уже при жизни Альберта его работы по физике считались столь же авторитетными, как работы «калькуляторов» и Орема, и активно использовались в университетах Италии. Как и Орем, он часто использует аргументы, которые тут же сам и опровергает, но его высказывания выглядят так, что в них гораздо проще увидеть скрытую пропаганду новой физики и притворное несогласие, призванное притупить бдительность инквизиции. Например, в «Вопросах к четырём книгам Аристотеля о небе и мире» были сформулированы шесть доводов в пользу движения Земли. Вот самый известный из них:

Некоторые считали, что земля подобна жаркому, а солнце — очагу. Но подобно тому как не очаг движется вокруг жаркого, но жаркое поворачивают на вертеле, так, говорят они, не солнце движется вокруг земли, но, скорее, земля движется вокруг солнца, потому что земля нуждается в солнце, а не наоборот.

В конце концов Альберт высказывается в пользу аристотелевского учения о неподвижности Земли, но здесь тяжело поверить, что такие аналогии делаются им просто так. Наряду с Альбертом, вторым крупнейшим номиналистом в Германии стал его ученик (а также ученик Николя Орема) — Марсилий Ингенский (1335-1396). Поступив на обучение в Париж, там он получил степень магистра искусств, затем приступил к работе и был ректором в 1367 и 1371 годах (как и Буридан, избирался на два срока). Помимо философских и логических исследований, он также изучал теологию, и его лекции по этому предмету пользовались большой популярностью. Во время раскола, вероятно, он не поддержал французского папу, и поэтому вынужден был бежать в Германию. В 1386 году Марсилий стал магистром Гейдельбергского университета, ректором которого он был девять раз: с 1386 года, года основания университета, по 1392 год и с 23 июня до своей смерти. С 1389 по 1390 год он отвечал за перенос университетского реестра в Рим. После этого он вновь занялся изучением теологии. В логике он был аристотелевским номиналистом; в натурфилософии и теории познания – эмпириком. Хотя эмпириком не полным, и принимавшим некоторые априорные истины. В своих комментариях к Аристотелю он применил синтез всей новой физики XIV века – Буридана, Томаса Брадвардина и Орема, как бы продолжая те же тенденции, что начались уже в философии Альберта. Как его теологические, так и философские работы характеризуются логико-семантическим подходом, в котором он следовал Буридану, в сочетании с эклектичным использованием более старых теорий, иногда более аристотелевских, а иногда более неоплатонических. Несмотря на такие прогрессивные взгляды, в вопросах чистой теологии он был максимально аккуратным и заявлял о том, что Бог может по произволу менять все законы физики, запросто может хоть даже сотворить вечный мир (что является логической ошибкой, но это не имеет значение если речь идет о всемогуществе) и т.д. Его тяжело назвать прямо таки немцем, раз он родился в Голландии, а большую часть жизни преподавал в Париже, но все же умер он в Германии, и с немецкой культурой немало связан, а значит его вполне можно считать вторым, наряду с Альбертом Саксонским, великим немецким мыслителем XIV века.

Традиции Альберта Великого в Германии продолжил Конрад фон Мегенберг (1309-1374), который написал первую энциклопедию на немецком языке «Книга природы» (1349), где систематизировал знания о мире, основанные на трудах Альберта Великого; тем самым он внёс вклад в развитие немецкого научного языка, как Орем послужил развитию французского. Эта книга содержала разделы про природу человека, астрономию, зоологию, ботанику и минералогию. Из других произведений Конрада следует упомянуть «Сферы», небольшой сборник по астрономии и физике на немецком языке, составленный на основе латинского труда Иоанна Сакробоско; труд о морали «Зеркало человеческого счастья» (1348); несколько работ с критикой ордена Бегардов и Бегинок и других нищенствующих орденов; книгу «О преемственности Империй» (1355); большой труд «Экономика», а также некоторые стихотворения, гимны, жизнеописания святых. В своих произведениях Конрад показывает себя ярым приверженцем папы, противником философии Оккама и суровым критиком нравственных недостатков своего времени и духовенства. Но хотя бы это не неоплатоник и не мистик, так что скорее это стоит считать достойным примером.

Литература в Германии не дает нам ничего на уровне Данте или Чосера, в основном здесь прямо продолжается всё то же, что мы видели раньше — рыцарская и куртуазная поэзия т.н. миннезингеров. Наконец-то в Германию более широко проникают традиции в духе фаблио, но каких-то уникальных и чисто-немецких авторов мы не находим, в основном же тут составляются сборники старых эпических легенд, и систематизируется литературное наследие прошлого. Из крупных представителей классической рыцарской поэзии здесь выделяется лишь Генрих фон Мейсен (1255-1318). Своё прозвище Фрауэнлоб («Хвала Деве») получил из-за многочисленных произведений во славу Девы Марии (frouwe). При жизни был очень популярным и как поэт, и как музыкант, затмевая большинство миннезингеров прошлого века. Искусство немецких земель в XIV веке, как и в других странах Европы, определялось развитием высокой готики. В архитектуре доминировала деятельность семьи Парлеров, чьи постройки в Праге, Швабиш-Гмюнде и других городах являются вершинами позднеготического зодчества. Из представителей этой семьи самым знаменитым был Петер Парлер (1333-1399), немецко-чешский архитектор, который руководил строительством собора Святого Вита (после смерти французско-чешского архитектора Матьё Аррасского) и Карлова моста в Праге при императоре Карле IV. Ещё стоит выделить такого скульптора, как Клаус Слютер (1340-1405) из Нидерландов, который работал при дворе герцога Бургундского. Его реалистичные скульптуры («Колодец Моисея» в Дижоне, 1395) демонстрируют новый уровень натурализма; один из основоположников «северного реализма», последователем которого в дальнейшем стал Ян ван Эйк. Клаус Слютер сильно повлиял на северное Возрождение и немецкую архитектуру. Как и скульптура с архитектурой, немецкая живопись развивалась в русле интернациональной готики, особенно в Кельне и Богемии. И если подняться на уровень общеевропейский, то в плане архитектуры Германия начинает занимать передовые позиции. Это главная сфера национального доминирования.

Испания

Культурная жизнь Иберийского полуострова в XIV веке, как и раньше, была отмечена сосуществованием и взаимодействием христианской, мусульманской и еврейской традиций, хотя уже практически завершенный процесс Реконкисты неуклонно смещал баланс в пользу христианской культуры. Философская мысль на полуострове была представлена как христианскими схоластами, так и выдающимися еврейскими мыслителями, которые продолжали богатую традицию иберийской еврейской философии, даже после того, как значительная часть общины бежала в арабские страны и на юг Франции. На фоне оживления, связанного с Толедской школой переводчиков XIII века, теперь, когда эта школа прекратила деятельность, Испания переживает скорее период упадка в культуре. Даже самый известный из мыслителей Испании — Раймунд Луллий (которого мы уже рассматривали в прошлой части), и тот был идейным мракобесом, на фоне которого Фома Аквинский выглядит даже неплохим мудрецом. В отличии от Германии здесь было основано несколько университетов ещё в XIII веке, но их зависимость от католической церкви парализовала всякое развитие. В плане философии здесь наибольшей популярности достигли именно мракобесы, например Висенте Феррер (1350-1419) – валенсийский проповедник-доминиканец и один из самых влиятельных проповедников своего времени. Он добровольно практиковал суровые аскетические практики, круглый год соблюдал строгий пост, спал на голой земле, передвигался только пешком. С 1398 года обошёл пешком Испанию, Францию, Италию и Германию. Вокруг него образовалась группа приверженцев в 300 флагеллантов, вместе с которыми он пытался возвращать в лоно церкви оставшихся до сих пор еретиков из сект катаров и вальденсов. В основном же Испания до сих пор полна типичных средневековых хронистов и поэтов в духе куртуазной любви, т.е. уровень культуры здесь находится примерно на уровне Германии, в позиции догоняющих, хотя и далеко не во всем. Например, как и в Германии, здесь неплохо развиты школы архитекторов и скульпторов, но ещё, в отличии от Германии, здесь уже видны яркие литературные новшества в духе итальянских гуманистов или Чосера.

Самым крупным писателем этого периода в Испании по праву считается Хуан Руис (1283-1350), автор «Книги благой любви», одного из самых оригинальных и загадочных произведений средневековой литературы, сочетающего автобиографию, сатиру, дидактику и пародию. Эта книга представляет собой автобиографию, насыщенную аллегориями и притчами. Автор рассказывает о том, как искал «благую любовь» (и плотскую, и религиозную), показывает своё знакомство с античной, арабской и куртуазной литературой. Поэзия Руиса отличается естественностью и живостью тона; в ней преобладает сатирический дух с примесью добродушного юмора; автор указывает на испорченность римского двора, на вредное влияние денег. В некоторых местах поэзия Руиса полна величия и нежности, напр. в стихотворении «О смерти»; иногда его стихи проникнуты духом истинно католической набожности, например, в гимнах Богородице. Широта кругозора писателя и богатство его стиля позволили некоторым назвать его «кастильским Чосером»; его книга оказала существенное влияние на литературу испанского Возрождения. Авторы плутовских романов позаимствовали из неё образ сводни, помогающей главному герою. Ещё один писатель, которого считают одним из крупнейших в Испании XIV века — Хуан Мануэль (1282-1349), помимо того, что был прямым кровным родственником испанских королей, и крупной политической фигурой, вошел в историю как автор книги «Граф Луканор» (1335). Книга состоит из пяти частей. Первую, самую объёмную часть, составляет 51 новелла (которые считают примером литературы в стиле «Декамерона» Боккаччо). Вторая, третья и четвёртая части — собрание афоризмов и изречений на те же темы. Пятая часть — небольшой морально-дидактический и теологический трактат. До нас также дошли такие его произведения, как «Книга о рыцаре и оруженосце» (1326), излагающая, по словам автора, «в манере, в какой рассказывают разные побасёнки в Кастилии», современные ему представления о мире, человеке, рае и аде; рисующая картину жизни и излагающая сумму знаний того времени «Книга состояний» (1327-1332); содержащая философские и житейские поучения сыну «Книга о наказаниях» («Книга без конца») (1342-1344); историческая «Сокращённая хроника» (до 1335); посвящённые более узким вопросам «Книга об охоте» (после 1337) и «Книга о гербах» (1342). Использование притч Мануэля из книги «Граф Луканор» обнаруживают, среди прочего, в работах Шекспира и Г.Х. Андерсена. Одним из первых испанских гуманистов считают Педро Лопеса де Айала (1332-1407), который по основному роду деятельности был обычным хронистом, но помимо этого написал «Дворцовые рифмы», острую и язвительную сатиру на средневековое общество. А самое главное — он переводил на испанский Григория Двоеслова, Боэция и Тита Ливия, Исидора Севильского и Джованни Боккаччо. Среди его прямых потомков — крупные испанские поэты и писатели Иньиго Лопес де Мендоса, Хорхе Манрике и Диего Уртадо де Мендоса.