Читаю произведение Карла Каутского «Происхождение христианства» (1908), и снова поражаюсь тому, насколько всё сказанное в нашей статье «Против пролетарского фашизма» оказывается вновь и вновь верным. Конечно, Каутского считают «ренегатом», и его авторитет не очень велик среди марксистов, однако в 1908 году это не было так однозначно, и его сочинения считались авторитетными для хотя бы того же Ленина. К тому же, от себя могу сказать, что Каутский местами очень даже хорош, и куда лучше большинства русских марксистов излагает историю. Конечно, он всё ещё плох, просто потому что он марксист, но весьма неплох в своей среде обитания. Статья Каутского «Ультраимпериализм» (1914) – тоже более чем хороша, а критические ответы Ленина против неё оказались либо бессильными, бьющими мимо цели, либо опровергнутыми ходом дальнейшей истории. Сейчас, правда, полемика вокруг «Ультраимпериализма» могла бы возникнуть вновь, ввиду того, что мир делится на блоки, и движется к очередной мировой войне. Но если это и так, то временная правота Ленина в этом смысле, вполне может закончится и окончательным торжеством мысли Каутского. Но это всё – большая отдельная история. Я лишь хочу подчеркнуть, что Карл Каутский далеко не самый плохой и бездарный автор на марксистском поприще, и если будет нужно, то я смогу выступить в его защиту. А если я его критикую, то не как «ренегата и меньшевика», а как вполне грамотного марксиста.

Книга «Происхождение христианства» в данном очерке интересует нас только своими отдельными местами, где излагается марксистский взгляд на историю и общество. В первом отделе книги Каутский рассматривает источники по истории самого христианства, находя их в основном ангажированными и малоудовлетворительными. Интересен второй отдел, носящий название «Общественный строй в эпоху Римской империи», где рассматривается история Рима, его экономика, политическое устройство, идеология и т.д. Оставшиеся отделы касаются истории иудаизма и христианства, поэтому опять интересуют нас меньше.

К вопросу о выборочности

Каутский излагает вполне классический «истмат» (исторический материализм), который всем читателям, как я надеюсь, в общих чертах уже известен. Если вкратце, то нам описывают, как переход к земледелию и появление излишков продукции вызывают появление частной собственности. Как сама эта собственность приводит к возникновению классов, государства, их дальнейшей эволюции. Как возникает поляризация общества на бедных и богатых, что проявляется в различной для разных эпох классовой дифференциации и дальнейшей классовой борьбе.

Все тянутся к земле — ремесленники, ростовщики и купцы. Все стараются расширить свои земельные участки. Производство для удовлетворения собственных потребностей все еще является преобладающим, и тот, кто хочет пользоваться большим благосостоянием, иметь более богатое домашнее хозяйство, должен иметь в своем распоряжении более крупную земельную площадь. Стремление к приобретению земли и расширению землевладения является господствующей страстью этого периода, который начинается с той поры, когда население становится оседлым и земледельческим, — с основания крестьянского земледелия — и длится вплоть до периода зарождения промышленного капитала. Дальше этого пункта античное общество не заходило даже в период своего наивысшего развития, в эпоху императорской власти. Это суждено было только новому миру, со времени Реформации.

И так далее. Но уже здесь интересно сравнение, которое дает Каутский, рассматривая успехи развития Европы в новое время. Он буквально связывает появление капитализма с движением Реформации, т.е. фактически подвязывает возникновение капитализма к протестантской этике. Естественно, это не совсем тезис Вебера, и Каутский будет искать материалистическое объяснение для самой Реформации, а также объяснение тому, что в Древнем Риме её не произошло. Но в целом он будет во-многом вращаться вокруг вопросов этики (как, впрочем, и любой марксист).

Так вот, на счет вопросов этики. Мы уже говорили в отдельных очерках (см. «Марксизм-ксенофонтизм») что даже у Маркса были проблемы с восприятием источников. Эта же проблема касается его учеников. Интересно, что рассматривая рабство, Каутский делит его, вполне классическим образом на (1) домашнее и (2) товарно-производственное, но при этом, пользуясь античной литературой (теми же Плавтом, Теренцием) находит, что первая разновидность не просто мягче, чем вторая, но и вообще самый гуманный вид эксплуатации в истории человечества. Здесь можно даже согласиться, однако создавая такую полярность, он делает это скорее для того, чтобы подчеркнуть крайнюю степень эксплуатации в рабстве второго типа, при этом регулярно перегибая палку в своих фантазиях. Современные исследования, даже советские исследования (см. работы Штаерман) по товарному рабству не подтверждают столь яркого пессимизма. Марксистское нытье против рабства всегда является по большей части этическим нытьем, оправданным только моральными соображениями.

Естественно, чтобы подчеркнуть ужасные условия второго вида рабства, в пример приводятся железные рудники и угольные копи. Хотя любой непредвзятый читатель поймет, что даже в современных условиях наемного труда, или пускай хоть при социалистической власти – условия работы в шахтах всё равно будут одними из наиболее тяжелых на рынке труда. Не лучше ли привести пример рабства в более обыденной жизни? К тому же, Каутский практически не пользуется экономической статистикой по Риму (точнее пользуется, но очень неумело и тенденциозно, даже для его столетия, на которое можно сделать скидку). Иными словами, состояние дел он выводит из чистой логики; в духе рассуждений: «Раз в товарном хозяйстве действует капиталистическая логика эксплуатации, то хозяин должен вести себя так-то и так-то». Или вот реальный пример:

Существовал только один мотив щадить раба, тот самый мотив, в силу которого щадят рабочую скотину: издержки на покупку раба. Наемный рабочий ничего не стоит. Если он гибнет на работе, его место занимает другой. Наоборот, раба нужно было купить. Если он преждевременно погибал, то господин терял при этом всю покупную сумму. Но этот мотив действовал тем слабее, чем дешевле становились рабы. Временами цена их падала необыкновенно низко: вечные войны, внешние и внутренние, доставляли на рынок бесчисленные армии военнопленных.

И снова чистая логика – раз идут войны, значит доставляют «бесчисленные армии» пленных, а значит предложение превышает спрос и падает цена рабов. Поскольку армии рабов «бесчисленные» (потому что так красивее звучит), то цена падает до смешного уровня, и по-видимому каждый нищий может обзавестись рабом. А раз так, то и убивать их становится не жалко. К этому нас и пытаются подвести (при этом, следуя похожей логике, надо признать, что современного пролетария можно было бы умерщвлять ещё беспощаднее, но здесь барьером оказываются… гуманистическая этика и юридические условности?). Сначала выводя аргументацию из чистой логики, Каутский добирает немногочисленные на его руках количественные данные, которые служат только для «вау-эффекта», для иллюстрации его правоты. Важно подчеркнуть, что отсутствие цифр никак не повлияло бы на ход его рассуждений, они все равно остаются чисто логическими выводами. А наличие цифр носит характер исключительно риторический, это должно подчеркнуть аргументированность и взвешенность всего сказанного, некую научность автора. Так вот, из всех случаев когда мы имеем данные от самих римлян по поводу захвата кого-то в рабство, Каутский, естественно, подбирает один единственный случай с огромным числом пленных, а именно историю про 150 тыс. плененных граждан Эпира.

Хотя стоило бы усомниться в таком большом и круглом числе, как в других местах мы почему-то всегда сомневаемся в размерах армии Ксеркса под Фермопилами и во всех подобных моментах. Но даже если это всё было так, то подобных случаев история больше не знает (есть более десятка данных по крупным войнам и притокам рабов, но все эти цифры намного меньше), да и самые жестокие формы рабства становятся известны в источниках только спустя десятки и даже сотни лет после порабощения Эпира, уже в имперский период времен его угасания. Поэтому пример Каутского здесь абсолютно тенденциозен. Но даже баснословная цифра в 150 тысяч ничего не значит, если мы не знаем общего населения хотя бы Италии (а оно к тому моменту должно было насчитывать от 5 до 7 млн. человек, для которых 150 тыс. рабов не должны делать особой погоды). Говоря о цифрах, Каутский регулярно использует римские цены, что в общем-то хороший признак для историка, который действительно хочет что-то понять. Но здесь цены используются точно также, как и количество рабов (т.е. выборочно и тенденциозно). А что ещё более настораживает, так это то, что эти цены он приводит автоматически переведенными в немецкие марки (курс 10 драхм = 8 марок). Возникает вопрос – по какому принципу был сделан перевод?

Например, в 1913 году чернорабочий в Германии получал жалование около 50-60 марок в месяц. Средний рабочий в Германии приносил домой зарплату в размере 100-120 немецких марок в месяц. Это означает, что читатель Каутского должен был понять всё так, будто при стоимости раба в районе 100 марок (которые он и приводит в пример) самый обычный рабочий в Германии смог бы отложить из зарплаты на покупку одного раба в течении года, а по одной из историй Аппиана вовсе заключается, что раб мог стоить всего 3 нем. марки, если это был успешный военный поход с резким наплывом рабов. Но давайте теперь переведем это в натуральные величины. При стоимости 3 кг. хлеба за одну немецкую марку, цена раба получается где-то в районе 300 кг. хлеба в обычный период (или 9 кг. при удачном месяце), иными словами в «удачное» время бывает достаточно всего дня работы немца для приобретения человека. Пересчитайте это в ценах на хлеб вашего родного города, или в ценах на хлеб любой страны XIX-го века, которые более-менее доступны. Или даже в ценах на хлеб античности, получится, конечно, очень низкая стоимость раба. А все потому, что курс валют Каутский явно определил по стоимости серебра и известным разницам в весе монет. Вместо того, чтобы попытаться определить количество среднего труда, затраченного на получение минимальной продуктовой корзины, чтобы понять количество «трудодней» для приобретения того же раба, Каутский решил пойти самым ленивым путем и оценить стоимость древней монеты по цене серебра в Германии 1908 года.

Конечно, можно сказать, что и стоимость производства хлеба изменяется со временем, но во-первых, не хлебом единым, а во-вторых, большую часть истории люди тратили все свои деньги на аренду и еду, поэтому даже если расширить продуктовую корзину, мы все равно увидим, что минимальное количество еды стоит минимальной заработной платы. В килограммах это всегда будет сходный диапазон хлеба и мяса для самых разных веков, поскольку наши желудки не сильно изменились со временем. Так вот, во времена Цезаря легионер на службе получал 100 денариев в год (почти тоже, что и немецкий чернорабочий всего за месяц, если принять курс валют Каутского), иными словами, он получал как минимум в 10 раз меньше немца, и следовательно, откладывал бы на раба 10 лет, по аналогичному выше примеру.

На самом же деле, если не принимать нереалистичный курс валют, картина выходит немного иная. Если совершить все необходимые пересчеты, то стоимость хлеба при Цезаре равнялась 1,7 ассам за кг., а месячная зарплата легионера в пересчёте на ассы равнялась 133 ассам, что дает 78 кг. хлеба в месяц (4-кратная разница с немецким рабочим, а не 10-кратная). Но в обоих случаях мы видим, что раб стоил как минимум нескольких лет труда римского гражданина, и не будет преувеличением сказать, что средний раб обходился римлянину как современный автомобиль бюджетного класса, а совсем не как новенький Айфон. Разница между автомобилем и телефоном, думаю, всем очевидна.

Поэтому, раз уж сам Каутский признал, что рабов жалко убивать, хотя бы потому, что они много стоят, то мы должны вместе с ним признать, что их редко убивали. А это рушит весь смысл приведенного им пассажа. Если мы уберем все жонглирования с цифрами, призванные выдать аномалию за норму (хотя и сама аномалия вероятно не существовала, данные всё равно крайне фрагментарны и явно преувеличены античными историками), то как правило рабы стоят довольно таки много, и редкий бедняк может себе позволить такую роскошь. Много-ли мы видим сейчас среднеклассовых буржуа, которые ради забавы готовы взорвать свой автомобиль? Правда, если говорить про латифундии и самых крупных богачей, то какой-то Илон Маск древности вполне мог бы себе такое позволить. Здесь приходится согласиться (правда элита такого уровня могла себе такое позволять вплоть до XIX века, а в странах СНГ иногда и до сих пор, и юридический статус раба или свободного здесь особой роли не играет).

К вопросу о технике

Рассуждая о проблемах крупных латифундий, Каутский находит только одну причину, почему они оказались неэффективными – рабский труд. Рассуждая о невозможности построения капитализма в Риме, он тоже сводит всё к этой причине. Буквально любая проблема в древности оказывается связанной с тем, что применялся труд рабов, это универсальное объяснение всех бед. Но то, что этот труд был неэффективен – выводится исключительно из всё той же чистой логики, из общих рассуждений про мотивацию работать и т.д. Если среди читающих эти строчки есть человек, получающий медианную зарплату в своей стране в XXI веке, то вероятнее всего, он работает не в очень приятной сфере труда. Такой читатель наверняка согласится, что статус свободного человека не повышает мотивированность обслуживать клиента за кассовым аппаратом. По марксизму, в статусе раба наша работа в «Магните» будет менее радостной, чем сейчас. Возможно и так. Но с точки зрения непосредственной работы (а не проблем со свободой перемещения и т.д.), лично мне не видно никакой разницы. Одинаково нулевая мотивация без перспектив развития. Лично про себя скажу, что будь у меня на работе смотритель с нагайкой, я бы работал намного эффективнее, а так ищу лазейки, чтобы почитать что-то.

Здесь я добавлю замечание, что крупные сельхоз фермы всегда (!), во все эпохи менее производительны, чем мелкие хозяйства. Это связано в первую очередь со спецификой работы на земле: чем больше труда вложено на одном квадратном метре, тем больше отдача (в урожайности, но не в прибыли на вложенный капитал). Об этом, кстати, хорошо пишут такие авторы, как Дж. Стадвелл в книге «How Asia Works» (2013) и Э. Райнерт в работе «How Rich Countries Got Rich… and Why Poor Countries Stay Poor». Марксисты в СССР, Китае и прочих республиках, да и сегодня тоже – все они переносили и переносят логику промышленного масштабирования производств на сельхоз, и поэтому регулярно получали малоэффективное хозяйство. Как видно из текста Каутского, он также верил в целительные способности укрупнения сельскохозяйственных предприятий.

Вообще, как я уже неоднократно говорил, в том числе в статье «Против пролетарского фашизма», марксисты всегда присоединяются к консервативному нытью прошлого, регулярно поддерживают самые реакционные разновидности классической литературы. В сущности, марксизм – это вовсе разновидность философии стоицизма и платонической онтологии (две наиболее реакционные философские системы древности). Поэтому значительная часть аргументов Каутского против рабства как малоэффективной формы эксплуатации базируются на консервативном нытье античной аристократии, что дескать при Царе-Горохе в сивой древности трава была зеленее (см. о том же, в «Марксизм-ксенофонтизм»). Да, как это ни странно, но идеал аристократической элиты строился на образе типичной патриархальной семьи, где отец семейства самостоятельно обрабатывает поле, благодаря чему остаётся сильным телом и духом.

Реальное повышение благосостояния общества мы при этом старательно игнорируем, акцентируя на всяких негативных последствиях этого благосостояния, как-то например падение нравов (на всех уровнях), утопание высших классов в роскоши и т.д., включая и развитие рабства. Морализаторство Каутского находит полное созвучие с морализаторством римского консерватора Ювенала. Но почему-то когда о падших нравах жалуются аристократы XIX века, которых марксисты могут лично лицезреть – это нытье порицается, и марксисты оправдывают декадентские черты прогрессом. Подобная выборочность в марксизме просто вездесуща.

Так вот, одним из важнейших аргументов в пользу неэффективности римского государства является «падение нравов», а едва-ли не центральной причиной падения экономики называется «низкая мотивация» рабов к труду. Расслоение в доходах, которое марксисты даже хвалят при капитализме как необходимое зло, в этом случае становится причиной появления «люмпен-пролетариата», который тоже имеет «низкую мотивацию» к труду. Единственная причина, почему при схожих процессах в Европе всё закончилось возникновением капитализма (кроме того что уже внутри самой Европы почти отсутствовало рабство) – это «высокая мотивация» накапливать средства вместо того, чтобы утопать в роскоши. Т.е. по сути протестантская этика, которую также разделяет и современный пролетарий. Этот набор аргументов не является каким-то особенным изобретением Каутского, это аргументация большинства марксистов, и как видно, она крайне консервативна и не особо-то и материалистическая. Мы практически не увидим аргументов, которые не были бы абстрактными и чисто логическими.

Но есть один вопрос, который затрагивает Каутский, и который намерен все таки показать «почему Рим не смог». Это отдельный вопрос истмата, который мы ещё будет рассматривать в других, более серьезных работах. Вопрос роли производительных сил (техники) в истории. Ещё Маркс и Энгельс ставили этот вопрос как центральный, но сами же создали такую историческую теорию, которая сосредотачивалась на классовой борьбе, а значит, на тонкостях юридического определения собственников и подчинённых им работников. Таким образом, в самих истоках марксизма уже была намечена некая «вилка», т.е. возможность двух версий развития. На самом деле между производительными силами и производственными отношениями (если выбирать из них то, что является более значимым для создания исторической концепции) существует серьезный антагонизм. Система гипотез, основанная на первом, рушит систему гипотез, основанную на втором (и наоборот). Этот антагонизм вполне можно снять, но тогда «истмат» полностью потеряет свой привычный вид и перестанет быть сугубо марксистской теорией.

Но об этом мы ещё поговорим отдельно. А сейчас важно то, что «марксизм», включая даже самого Маркса в поздние периоды творчества, для удобства в своей политической агитации, пошел по линии акцентирования на «производственных отношениях». А в нашей работе Каутский, и это большое его достижение и плюс его работы, вновь возвращается к теме центральной роли «производительных сил» (темы, очевидно, связанные, но мы говорим о том, какой именно акцент делается в марксизме). Приведу крупную цитату из книги:

Но сходство этого развития с развитием современного капитализма и его концентрацией капитала является только чисто внешним, и мы рискуем впасть в глубокое заблуждение, отождествляя эти два процесса. Кто анализирует эти явления глубже, тот находит полную противоположность хода развития в одном и другом случае. Прежде всего, тенденция к концентрации, стремление к вытеснению мелких предприятий крупными и растущая зависимость мелких предприятий от более крупных в настоящее время проявляется с большей силой в индустрии, чем в сельском хозяйстве, тогда как в античном мире мы видим обратное явление. Кроме того, победа крупных предприятий над мелкими достигается путем конкуренции, в которой ярко выступает более высокая производительность предприятий, снабженных могучими машинами. Наоборот, в античном мире она достигалась парализацией свободного крестьянина, разоряемого военной службой, большой дешевизной рабочей силы, которая, при массовой доставке рабов, могла быть получена богатыми людьми, наконец, путем ростовщичества, о котором мы еще будем говорить дальше, т. е. путем факторов, не увеличивавших производительность труда, а, наоборот, уменьшавших ее. Для развития и применения машин в античном мире не было необходимых предпосылок. Не достигло высокой степени развития ремесло, которое могло бы доставлять массовую свободную квалифицированную рабочую силу, готовую наняться за определенную заработную плату, рабочую силу, которая могла производить машины и сделать возможным их применение. Мыслители и исследователи не имели поэтому никакого побуждения изобретать машины, которые все равно не нашли бы практического применения. Как только изобретаются машины, которые могут с успехом действовать в производстве, как только находятся многочисленные рабочие, которые ищут занятий в производстве и применении машин, последние превращаются в одно из самых могучих орудий конкуренции между предпринимателями. Следствием этой борьбы является усовершенствование и увеличение машины, а вместе с этим растет производительность труда, растет избыток над заработной платой, доставляемый ею, растет также необходимость собирать часть этого избытка, накоплять, чтобы приобрести новые, лучшие машины, растет, наконец, необходимость постоянно расширять рынок, так как улучшенные машины доставляют все больше продукта, для которого нужно найти сбыт. Таким образом, капитал непрерывно увеличивается, производство средств производства занимает все большее место во всей сфере капиталистического производства, и последнее вынуждено искать все новые рынки, чтобы избавиться от созданных, при помощи разросшихся средств производства, громадных количеств предметов потребления. В течение одного столетия — девятнадцатого — капитал, таким образом, завоевал весь мир.

Т.е. буквально возникновение капитализма связывается с созданием паровой машинерии, и признавая все сходства между Европой до капитализма и Римской Империей, Каутский ставит вопрос о том, почему Рим не смог в капитализм «нового типа». Ответ прост, Рим не смог в паровой двигатель. Но почему не смог? Ответ ещё более прост, как обычно, во всём виновато рабство и разврат. Хочется отметить, что Каутский уже пошел довольно далеко, допуская хотя бы небольшую правомерность сравнений Рима и современности, обычно марксисты стараются этого избегать на все 100%. Одну из причин такого избегания дает сам Каутский. Так, например, он боится, что из аналогий между пролетариатом античности и современным пролетариатом можно сделать вывод, что пролетарии не революционны. Можно сделать вывод, что это паразитический класс. И окажется, что у этого класса нет будущего. Тогда как на деле современный пролетарий это лучший из людей, созидательный трудяга. Поэтому форма тут одинакова (на самом деле нет, одинакова не форма, а термин), а содержание разное. Игра марксистов в «конкретно-исторические» передергивания, за которыми скрывается совершенно абстрактная схематика – это тоже отдельная тема для разбора полетов. Пока что это не важно. Важнее то, что Каутский во всей вышеприведенной цитате не прав.

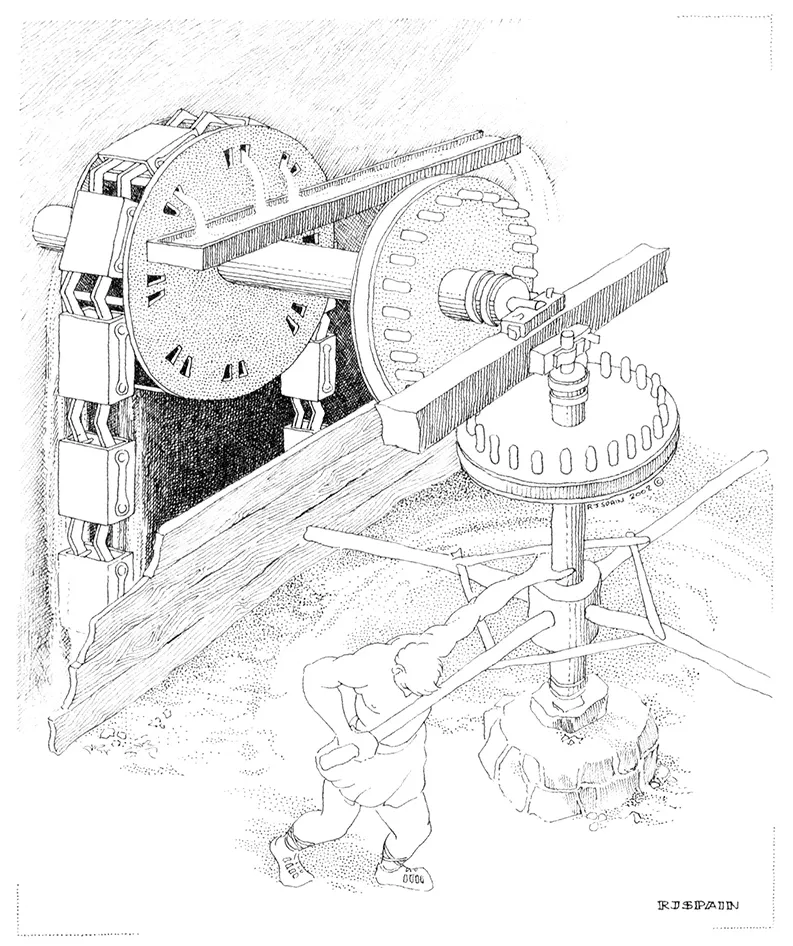

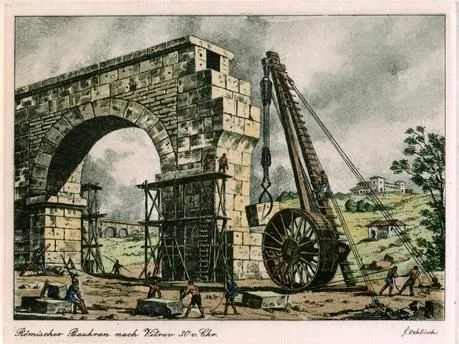

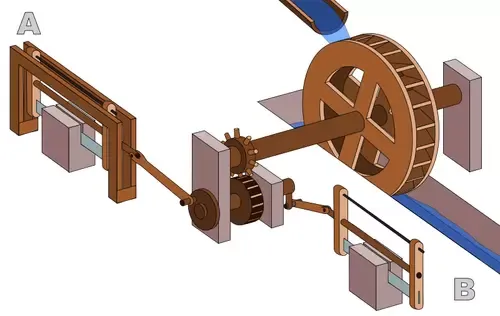

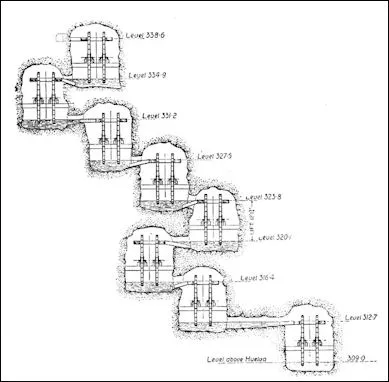

Современные исследования доказывают, что в эллинистической Греции, республиканском Риме и особенно в первые века Империи активно применялись сложные системы из машин на тех же рудниках (если присмотреться, все картинки в этой статье связаны как раз с развитием техники в античности, и это не просто так). По всей империи внедрялись водяные мельницы, а в отдельных местах (совр. Турция) даже найдены мельницы, оборудованные под автоматическую лесопилку. Следовательно, рабство не повлияло на внедрение технологий. В отдельных провинциях (в Галлии например) мы даже находим специальные автоматизированные устройства для сборки урожая, напоминающие современные газонокосилки, а в других (южная Галлия) – огромные системы из десятка мельниц, связанных между собой для массового помола зерна. Можно, конечно, спорить о скорости внедрения, но факт остается фактом – новые технологии применяются, и по этой же логике позже пойдет развитие экономики средневековья, которое и приведет к капитализму.

В общем, процесс развития производительных сил всё равно шел, вопрос был только во времени, пока технологии распространятся. И нет никаких оснований считать, что при сохранении Римского государства это распространение шло бы медленнее, чем это было на самом деле после его падения. Никаких оснований, кроме высосанной из пальца абстракции, что римская экономика была неэффективной.

Марксизм против эпикуреизма, раньше было лучше, деды воевали

Конечно, можно было затратить деньги на покупку новых участков, можно было вложить их в торговлю или отдавать в рост, чтобы извлечь из них барыши, но прибыль эту в конце концов можно было опять-таки затратить только на личные наслаждения. Накопление капитала с целью производства новых средств производства не имело бы никакого смысла, так как, кроме замещения старых, новые увеличенные средства производства не нашли бы никакого применения.

Разница по сути только констатируется. И тут, конечно, стоило бы задаться вопросом: а только ли античность и рабовладение отличается от капитализма таким образом? (скорее это общая черта всех до-индустриальных обществ). И так ли это все на самом деле? В статье “Марксизм-ксенофонтизм” мы уже видели, что вкладывать деньги в рабов, чтобы на доходы купить ещё рабов и расширить добычу металлов на шахте – вполне рабочая логика для древнего грека. И это далеко не единственный пример. Но оставим это. Причины того, почему в Риме не произошла промышленная революция вновь оказываются не-материалистическими. И в этом Каутский не одинок, это общая болезнь всего марксизма. Мы попадаем в порочный круг, где для капитализма нужны машины, а для машин нужен капитализм. И единственным способом построить капитализм оказывается перестройка сознания правящего класса, который должен всего-то «захотеть» накапливать, ну потому что потому. Причем тут стоит подметить, что этическая «жажда накопления» даже важнее, потому что сама по себе машина может и не внедряться в экономику.

Если современного капиталиста характеризует страсть к накоплению капитала, то знатного римлянина времен Империи, эпохи, в которую возникло христианство, отличает страсть к наслаждениям.

Или в другом месте:

Таким образом, для владельцев латифундий и толпившихся вокруг них паразитов оставалась только одна функция в обществе — функция наслаждения. Но человек перестает реагировать на всякое раздражение, которое долго действует на него, он становится равнодушным к радости и горю, к наслаждению и страху смерти. Непрерывная цепь одних только наслаждений, не сменяемых ни трудом, ни борьбой, вызывала сначала погоню за новыми наслаждениями, которые превзошли бы старые и могли бы щекотать притуплённые нервы, а это влекло за собой увлечение противоестественными пороками, изощренную жестокость. Расточительность принимала самые бессмысленные формы. Все, однако, имеет свои пределы, и если кто-нибудь, в силу ли недостатка средств или способностей, в силу ли физического или финансового банкротства, не мог уже больше увеличивать свои наслаждения, то он становился жертвой худшего сплина: им овладевало отвращение к наслаждениям, даже к самой жизни, он приходил к заключению, что все земное — суета, vanitas vanitatum. Отчаяние, желание смерти охватывали пресыщенных, а вместе с этим и страстное стремление к новой, высшей жизни. Но отвращение к труду так укоренилось в привычках, что даже эта новая, высшая жизнь мыслилась не как жизнь, исполненная радостного труда, а как бездеятельное блаженство, радости которого состояли именно в том, что оно было освобождено от всех скорбей и разочарований, связанных с физическими потребностями и наслаждениями.

Вновь мы видим надуманную телегу про отвращение к труду (см. “Маркс не понимает греков“), и теперь это отвращение распространяется на античный пролетариат:

Античный люмпен-пролетарий не стремился ни к чему подобному (прим. хорошему, созидательному, на примере современных пролетариев). Он вообще не работал, да и не хотел работать. Он требовал участия в наслаждениях богачей, он добивался другого распределения не средств производства, а средств наслаждения, грабежа богатых, а не изменения способа производства. Страдания рабов в горных рудниках и латифундиях трогали его так же мало, как и страдания вьючных животных. Еще меньше могло явиться стремление к высшему способу производства у крестьян и ремесленников. Они не стремятся к этому даже теперь. В лучшем случае они мечтали о реставрации старины. Приближаясь к люмпен-пролетариату, они ставили себе такие же цели. Они мечтали о беззаботной жизни на счет богачей, они стремились к коммунизму путем ограбления богачей.

В общем, всё сводится к этике, личным представлениям о труде и т.д., к тому же выдуманным самими марксистами на основании идеализации реакционной литературы древнего мира (см. “Марксизм-ксенофонтизм“). В очередной раз мы уходим в сугубо этическую проблематику. Ноль материализма, максимум идеализма, вот мы и приехали. И последний пример, который проговаривает Каутский, поразившись масштабам римских финансовых операций, которые приблизились к созданию акционерных капиталов (и типа “вау”, как близко к капитализму, но…), также сводится ко все той же этике протестантизма и этике наслаждений.

Все это звучит вполне современно и доказывает, действительно, что римское общество в эпоху возникновения, христианства дошло до порога современного капитализма. И все-таки античный капитализм приводил к совершенно другим последствиям, чем современный.

Методы, которые были описаны нами, почти те же самые, при помощи которых развился современный капитализм. Это — методы, которые Маркс называет методами первоначального накопления: экспроприация крестьян, грабеж колоний, торговля рабами, торговые войны и государственные долги. Как в Новое время, так и в античном мире эти методы производили одни и те же опустошительные и разрушительные действия. Но различие между современным капитализмом и античным заключается в том, что последний сумел развить только свои разрушительные стороны, тогда как первый путем разрушения создает силы для постройки нового, высшего способа производства. Конечно, методы современного капитализма являются не менее варварскими и жестокими, чем методы античного капитализма; но он создает все-таки основы для устранения этих жестоких и разрушительных действий, тогда как античный капитализм довольствовался только разрушением.

Причину этого явления мы видели уже в предыдущей главе. Все, что современный капитализм собирает путем грабежа, насилий и вымогательств, служит только в незначительной степени для наслаждения, в большей же своей части оно идет на производство новых, более совершенных средств производства, оно способствует росту производительности человеческого труда. Античный капитализм не имел необходимых для этого условий. Поскольку он вторгался в способ производства, он сумел только заменить труд свободного крестьянина трудом раба, который во всех главных отраслях производства представлял технический регресс, уменьшение производительности общественного труда, обеднение общества.

Поскольку прибыли римских денежных капиталистов точно так же, как и добыча римских полководцев и чиновников, не служили для совершения новых ростовщических операций, следовательно, для новых грабежей, они могли быть затрачены только на наслаждения и на производство предметов наслаждения — к средствам наслаждения принадлежали не только дворцы, но и храмы,— а с другой стороны, эти прибыли, если оставить в стороне немногие рудники, могли быть употреблены на покупку земли, т. е. опять-таки ускоряли экспроприацию крестьян и замещение их рабами.

Это не вся его аргументация о том, почему «Рим пал, центурион», но самая основная её часть, а второй значимой частью является милитаризация Империи, но она объяснена Каутским совершенно ошибочно, не с той стороны. Описывать все эти нюансы нет времени и места. Поэтому перейдем к последнему наболевшему вопросу, который мы изначально намеревались здесь описать.

Общество и индивид

Одной из самых ярких черт марксизма, как реакционной, фашистской и консервативной идеологии является его тяга к платонизму и стоицизму. В своих рассуждениях марксист регулярно отбрасывает самую суть и основу материалистической (т.е. номиналистической) логики, и выступает против т.н. «ползучего эмпиризма». Эмпирик – человек глупый, марксист же восходит в своих рассуждениях «от абстрактного к конкретному», т.е. буквально занимается дедуцированием истин из набора заготовленных неоспоримых аксиом. А потом методом псведо-индукции он находит, что полученные истины “внезапно” соответствуют заранее заложенной аксиоматике (как говорится, “что и требовалось доказать”). Это ход рассуждения с явным предпочтением в пользу метода Декарта, а не метода Локка, предпочтением рационалистов, а не их оппонентов. Все это венчается воспеванием Гегеля, завершителя всей этой идеалистической традиции. Но мы сосредоточимся на одной небольшой части этой традиции, на логике «реализма и номинализма». Хотя сами Маркс и Энгельс оставили много цитат в пользу номиналистической логики, они также и здесь создали очередную «вилку», которая давала возможность двух вариантов развития марксизма. Так вышло, что победил принцип «реализма». Иными словами, практически во всех рассуждениях Целое стоит выше Частей, оно всегда главнее и приоритетнее в любых рассуждениях. Поэтому и общество всегда важнее индивида. Индивид буквально растворен в обществе и не имеет никакого самостоятельного значения по факту (нужно заметить, что найти у самих Маркса и Энгельса подобные высказывания почти невозможно, тогда как у их последователей в первом же поколении подобных рассуждений полным полно). Конечно, причиной этого является не сама философия, даже без неё коммунист суть человек призывающий к коллективности, это базовое определение коммунизма, вне зависимости от наличия или отсутствия марксизма. Но идеалистическая аргументация оказалось идеально к этому подходящей. Приведу пример из Каутского:

Мы видели уже, что эпоха, в которую возникло христианство, была временем полного разложения традиционных форм производства и государства. В связи с этим процессом мы наблюдаем и полное разложение традиционных идей и верований. Всюду развивается искание новых форм мысли, всюду возникает стремление к новым воззрениям. И в этих поисках отдельный индивидуум был предоставлен собственным силам, так как социальная поддержка, которую он прежде находил в своей общине и традиционных этических нормах, теперь совершенно исчезла. Поэтому одной из самых характерных черт нового умонастроения является его индивидуализм. Последний вовсе не означает, что индивидуум совершенно освобождается от всех общественных связей. Это — невозможная вещь. Человеческий индивидуум может жить только в обществе и посредством общества. Но индивидуализм является знамением того, что общественная зависимость, в которой индивидуум рос и которая ему казалась естественной и понятной, потеряла свою силу, что этому индивидууму теперь предстоит задача пробить себе дорогу вне этой общественной зависимости. А это он в состоянии сделать только в том случае, если он соединится в новую общественную организацию со всеми другими индивидуумами, имеющими те же нужды и те же потребности. Формы этих организаций, конечно, определяются данными условиями и не зависят от произвола этих индивидуумов. Но они не выступают по отношению к индивидууму как традиционные организации, в готовом виде, они еще должны быть созданы им в союзе с другими индивидуумами. Отсюда возникают различные ошибки и величайшие разногласия, пока наконец из борьбы различных мнений и после ряда опытов возникают новые организации, лучше всего соответствующие новым условиям. Тогда они приобретают прочное существование и становятся для последующих поколений таким же образцом, как и старые. В такое переходное время кажется, что не общество определяет индивидуум, а, наоборот, индивидуум — общество, что общественные формы, задачи их и цели вполне зависят от его произвола.

Такой индивидуализм, такое индивидуальное искание новых форм мысли и новых форм общественной организации характеризует, например, эпоху либерализма, которая последовала за разложением феодализма. Новые общественные организации, которые должны были сменить старые, возникли не сейчас, и прошло известное время, пока мало-помалу новые организации рабочих и предпринимателей не стали решающими элементами капиталистического общества.

Каутский замечает сходства в развитии идеологии Рима и раннего капитализма, но и тут ограничивается констатацией разницы вместо объяснения причин сходства и сути различий. У нас буржуазный индивидуализм привел к развитию общества, а у них нет. Вот и вся разница. Но интересна здесь не эта беспомощность аргументации, а то, что здесь поднимается характерный для всех марксистов подход к древности. Каутский предпочитает просто согласиться со всем нытьем аристократов древности о том, что в обществе разлагаются нравы, и выступает как реакционный идеолог. Буквально он говорит, что в социальном плане эпоха феодализма или племенного строя лучше капиталистической или античной. И если вы почитаете любые советские книги по истории искусства, то всегда найдете, что после Пелопоннесской войны, а особенно после завоеваний Александра – нравы в обществе пали, и что это привело к созданию якобы менее годной литературы, менее качественной риторики, менее серьезной философии. Буквально всё стало хуже, целая эпоха деградации, которая закончилась римским завоеванием.

А в чем деградация эпохи эллинизма? Если обратиться к экономическим показателям – они только и делали, что росли. Наука только и делала, что развивалась. Скульптура стала более пластичной и эмоциональной, построек стало больше, и все они куда более качественны и детализированы (большая часть современных руин греческой архитектуры – периода эллинизма). Расцветает медицина, создаются школы и библиотеки, активно создается большой книжный рынок. Казалось бы, где деградация? О ней ноют консерваторы, которые теряют свои политические позиции в пользу торгово-ремесленных (а.к.а. буржуазных) классов, но почему вместе с ними ноют марксисты?

А всё дело в том, о чем выше и написал Каутский. Материальный прогресс приводит к развитию индивидуализма, который крайне ненавистен любому марксисту. Марксист считает чем-то самоочевидным, что в мире должны жить активные гражданственные не-обыватели, ницшеанские сверхчеловеки (см. “Этика” Алена Бадью). Марксист грезит политической деятельностью, будущей революцией, баррикадной жертвенностью. И вот в классической Греции времен Перикла, когда в стране по сути шла гражданская война и большинство граждан были политически ангажированы – марксист чувствует себя как дома. Это та атмосфера, которая ему нравится, которой он жаждет. А в эпоху эллинизма всего этого нет, люди просто живут в свое удовольствие, а войны касаются их все реже и воспринимаются как что-то чужое, как разборки между царями, разницы между которыми для простого жителя нет (то самое отношение, которое современные марксисты пропагандируют среди граждан, чтобы не поддерживали разборки крупных буржуа между собой, иронично, не правда ли?). Это ядовитая атмосфера, которую терпеть не может марксист. Поэтому марксисту полностью наплевать, что все количественные и даже большинство качественных показателей эллинизма превышают показатели классической Греции. Всё это затмевается одной только политической активностью и духом коллективизма в классическом «полисе». Если они есть – это здоровое общество, если их нет – это упадочная клоака. Тоже самое с Римом времен Республики и времен Империи. Тоже самое с эпохой буржуазных революций и эпохой буржуазного благосостояния (ух, это общество обывательского потребительства, без высоких идеалов).

Остается только спросить, если т.н. «социальный прогресс» рассматривается отдельно от материального, и его главным критерием является степень коллективизма и участия в жизни общины, то разве не является наиболее прогрессивным обществом – общество пещерного человека? Вопрос риторический. Почему-то все приведенные выше примеры, это примеры где консервативно-аристократическая позиция, отстаивающая приоритет деревни над городом, отстаивающая патриархальные ценности – оказывается для марксиста более приемлемой, чем эпоха городской цивилизованности.

Это одна из важнейших черт, которые сближают марксизм с фашизмом. А обо всем остальном подробнее можно прочитать в статье «Против пролетарского фашизма». Поразительно, как марксизм собирает в себе всё худшее и наиболее консервативное из исторической традиции последних 2000 лет. И приходит к тому, что конкретный человек должен стать функцией каких-то высоких идей идеолога-марксиста, основанных на этом худшем из всех возможных наследий. Поразительно, как отрицая саму суть, сам фундамент на котором строится идеология Гуманизма и Просвещения, марксизм формально заявляет что является главным наследником идей Гуманизма и Просвещения! Тот марксизм, который вслед за романтиками и Гегелем третировал всю эту идеологию как рационалистический мусор (механистическое, метафизическое и шаблонное мышление), этот самый марксизм оказывается школой, которая строит предельно рационалистические картины мира и совершенно шаблонизировано мыслит. Что тут сказать… Остается только критиковать это всё, чтобы оно не смогло продолжать сеять ложь и издевательство над здравым смыслом.